Em meados dos anos 1970, o jornalista Flávio Tavares reencontrou o envelhecido e solitário ex-presidente João Goulart. Em um dos encontros entre os dois exilados, fez questão de dizer o quanto seu governo foi “dinâmico”, um marco na história do Brasil e nas lutas pela democratização, pela cultura e pela justiça social. Pouco convencido, Goulart devolveu o elogio com uma pergunta: “Tu achas, mesmo, que o meu governo foi isso?”.1

Em certa medida, variações dessa pergunta são feitas até hoje pelos historiadores.2 O governo Jango teve, efetivamente, algum diferencial político e ideológico marcante para a história do Brasil? Se teve, qual seu grau e importância? Houve, em algum momento do seu governo, a real possibilidade de mudar a face de um país politicamente excludente e socialmente desigual? Ou, pelo contrário, seu governo não passou de um jogo de cena no qual a demagogia e o proselitismo das esquerdas apenas alimentaram o velho elitismo autoritário das direitas?

Obviamente, as perguntas feitas à história não devem se resumir à lógica binária do “isto ou aquilo”. Na história, não há preto ou branco, mas incontáveis matizes de cinza. Entretanto, o governo Jango e o golpe militar que selou sua sorte impedem que estes meios-tons fiquem muito visíveis. A própria confusão entre memória e história que marca o olhar da opinião pública e mesmo dos historiadores sobre aquele momento histórico favorece os contrastes. É preciso dizer que uma parte da esquerda, de tradição nacionalista, tentou salvar o seu legado. Sobretudo entre o final dos anos 1970 e começo dos anos 1980, houve uma recuperação positiva da memória de Jango. Naquele momento de crise do regime militar, quando toda a sociedade civil parecia ser oposicionista e democrática, livros e documentários destacaram a justeza do projeto reformista de Jango e denunciaram a grande conspirata nacional e internacional contra o seu governo.3 Esboçou-se o perfil de um estadista ousado, vitimado pelo conservadorismo das elites, pela ganância do imperialismo e pelo autoritarismo dos militares. No entanto, mesmo naquele contexto de desintegração do regime militar, uma grande parte da esquerda, intelectual e militante, não endossava o projeto reformista de Jango, preferindo criticar, de maneira mais ou menos acurada, a marca populista e demagógica da sua personalidade e do seu governo, apontando os limites históricos daquele projeto.4 Para esta corrente da “nova esquerda” do final dos anos 1970, que se reuniria sob a guarda do Partido dos Trabalhadores, na melhor das hipóteses, Jango e seu governo eram vistos como um momento de ilusão histórica, na qual as esquerdas acreditaram que tinham poder suficiente para mudar a face do país, tornando-o mais justo e democrático, sem construir bases sociais efetivas para este ousado objetivo.

Em sua monumental biografia de João Goulart, o historiador Jorge Ferreira fez uma interessante síntese das críticas negativas ao seu biografado, diga-se, abordado de maneira séria e profunda em seu livro. As críticas mais sutis e elegantes falam de um “latifundiário com saudável preocupação social”5 ou de um ilustre “desconhecido da grande massa dos trabalhadores”, prestigiado apenas por pelegos.6 Outras críticas pegam mais pesado. Elio Gaspari destaca a “biografia raquítica” de Jango, que fez dele “um dos mais despreparados e primitivos governantes da história nacional. Seus prazeres estavam na trama política e em pernas, de cavalos ou de coristas”.7

Neste jogo de opiniões, o saldo parece ser negativo para o presidente deposto, até porque no próprio campo da esquerda, como vimos, após o golpe militar, nunca houve um consenso mínimo sobre as qualidades do seu governo, sedimentando-se a ideia de uma grande ilusão reformista, alimentada por imposturas políticas diversas. Se seguirmos esta tradição de análise, a amarga pergunta do ex-presidente ao jornalista que o elogiara parece ter uma única resposta possível: apesar das boas intenções, o governo Jango, efetivamente, não teve importância; serviu apenas para a direita autoritária justificar seu golpismo e reiterar a necessidade do controle social dos trabalhadores. Seja porque, do ponto de vista estrutural, o modelo dito “populista” de política estivesse condenado pela necessidade de avanço do capitalismo predatório das periferias, seja porque o próprio projeto reformista carecia de consistência ideológica e política.

Marco Antonio Villa é taxativo sobre Jango e seu governo: “Na impossibilidade de un gran finale, acabou encenando uma ópera bufa, deixando para trás um país dividido, e destruindo vinte anos de conquista no campo da democracia”.8 Assim, sem o final trágico e grandioso do segundo governo Vargas, seu padrinho político, Jango saiu da história (e da memória) “pela fronteira com o Uruguai”.9 Mesmo análises mais circunstanciadas propostas pelo campo da ciência política de verve historiográfica confirmam esta falta de consistência política que, ao fim e ao cabo, parecem ter sido mais determinantes para a queda de Jango do que a conspiração e a truculência das direitas. Desde a teoria da “paralisia decisória”, fruto de coalizões partidárias frágeis e propensas a crises políticas fatais, até a teoria da “radicalização dos atores” no debate sobre as reformas, alimentada pela inapetência do presidente Jango e do seu governo como um todo, os veredictos dos cientistas políticos desviam o foco de luz do golpe em si, iluminando as inconsistências políticas anteriores que o alimentaram.10 Em suma, o “estado da arte” desta discussão parece apontar para a (ir)responsabilidade das esquerdas na crise que culminou no golpe das direitas. Nesta perspectiva, se houve alguma importância histórica no governo Jango ancorada em um projeto minimamente coerente e consistente, ela se diluiu na fragilidade política da governabilidade, palavra sempre cara à ciência política.

Obviamente, as esquerdas – nacionalistas, reformistas, revolucionárias – não foram meras vítimas da história e da insidiosa conspiração militar e civil antirreformista. Entretanto, o grande risco da diluição das responsabilidades diante de um fato grave para a democracia – um golpe de Estado contra um governo eleito – é chegarmos à conclusão de que, ao não saber governar, o reformismo janguista preparou seu próprio funeral. Mas será que o caminho da crise política ao golpe de Estado foi uma estrada reta, sem desvios?

Para pensar a crise política que se acirrou durante o governo Jango e culminou em um golpe de Estado de profundo impacto na história brasileira e latino-americana, não basta apontar as falhas do governo deposto, a começar pela eventual impostura do presidente da República, de muitos vícios privados e poucas virtudes públicas, como quer um determinado perfil biográfico que lhe impuseram. Como nem sempre as virtudes privadas se transformam em virtudes públicas, os defeitos privados também são limitados para explicar a ação política, mesmo aquela que se dá no âmbito da decisão individual. Por outro lado, as explicações impessoais, estruturais e que apontam as forças invisíveis do processo histórico também são insuficientes para compreender os eventos e suas conexões presentes e passadas. Para olhar e analisar um período tão rico da história brasileira, também não basta demonizar a esquerda ou a direita, ainda que o historiador tome partido entre as duas alternativas.

Voltando à pergunta – “qual a importância do governo João Goulart para a história do Brasil?” –, melhor seria tentar respondê-la a partir da famosa frase de Darcy Ribeiro, ao dizer que Jango caiu “não por defeitos do governo que exercia, mas, ao contrário, em razão das qualidades dele”.11 Este ponto de partida não significa, necessariamente, resgatar Jango e seu governo do fundo das trevas históricas, absolvendo-os no tribunal do tempo. O historiador não é bombeiro nem juiz. Não resgata e não condena. Tenta compreender, criticar, apontar contradições, estabelecer conexões plausíveis a partir de uma argumentação baseada em indícios deixados pelas fontes. Nessa linha de análise, para situar o governo Jango e o golpe que o derrubou, seria importante refletir sobre fatores conjunturais e históricos, no eixo de um tempo histórico estendido para além dos trinta meses do seu governo. Ao que parece, a virtude principal do governo Jango, ao menos se quisermos manter uma perspectiva progressista, foi revisar a agenda da política brasileira na direção de uma democratização da cidadania e da propriedade. Reiteramos, tratava-se mais de uma agenda do que, propriamente, de um projeto político de inclusão social, nacionalismo econômico e democratização política. Entretanto, em um ambiente político profundamente conservador e excludente, marcado pela tradição liberal-oligárquica e pelo autoritarismo pragmático, ambos elitistas e avessos à participação das massas na política, esta mudança de agenda serviu para fazer convergir contra o governo Jango tanto o golpismo histórico, que vinha do começo dos anos 1950, alimentado pelo medo do comunismo nos marcos da Guerra Fria, como o eventual, engrossado no calor da crise política conjuntural do seu governo. No momento em que as esquerdas ameaçaram transformar sua agenda reformista em um projeto político de governo, o que aconteceu a partir do final de 1963, as direitas agiram. O ambiente político e o tipo de questões que estava em jogo – voto do analfabeto, reforma agrária, nacionalismo econômico, legalização do Partido Comunista Brasileiro – não permitiam grandes conchavos à brasileira para superar a crise. Não porque os atores radicalizaram suas posições, mas por serem inconciliáveis os valores e planos estratégicos que informavam as agendas políticas, à esquerda e à direita.

O que se seguiu ao golpe civil-militar das direitas contra a agenda reformista foi a afirmação de outro modelo político e ideológico de sociedade e de Estado, esboçado bem antes do golpe: a modernização socioeconômica do país e a construção no longo prazo de uma democracia plebiscitária, tutelada pelos militares, em nome do “partido da ordem”.12 Diga-se, para muitos golpistas civis de primeira hora, bastava retirar o presidente do poder e “sanear” os quadros políticos e partidários, para voltar à “normalidade institucional”, conforme a perspectiva liberal-oligárquica, ou seja: democracia para poucos, liberdade dentro da lei, hierarquias sociais estáveis. O problema é que os militares que se afirmaram no poder não confiavam nos políticos, mesmo à direita, para realizar tal tarefa histórica. Por isso, já nos primeiros anos do regime, a ilusão do “golpe cirúrgico” se dissipou. Os militares tinham vindo para ficar, e isso foi um dos motivos do fim da ampla coalizão golpista de 1964.

A interrupção violenta de um debate político em curso e de uma agenda reformista, ao seu modo, democratizante, não deve estimular um mero exercício de história contrafactual do tipo “o que teria sido” se Jango não tivesse caído, se o golpe fosse derrotado. O que está em jogo é a compreensão da natureza mesma da ação política na história, para além do Palácio e do Parlamento. Ao historiador, a derrota de um projeto político pode ser reveladora das suas fragilidades, mas também das suas virtudes. A grandeza daquele momento histórico, situado entre finais dos anos 1950 e meados dos anos 1960, se traduz como um ponto de tensão, um momento de acúmulo tal de energias que destruiu tudo o que veio antes e criou tudo o que veio depois. Ponto nodal do tempo, o governo Jango ainda terá que ser muito estudado, para além das reflexões que se seguirão.

A importância histórica do governo Jango não pode ser resumida à esfera da política stricto sensu. A vida cultural brasileira também se agitou em meio à agenda reformista sugerida pelo presidente, adensando uma série de iniciativas culturais, artísticas e intelectuais que vinham dos anos 1950 e apontavam para a necessidade de reinventar o país, construí-lo sob o signo do nacionalismo inspirado na cultura popular e do modernismo, a um só tempo. O governo Jango aglutinou uma nova agenda cultural para o Brasil, e o fim do seu governo também foi o fim desta elite intelectual que apostou no reformismo e na revolução. Ou melhor, no reformismo como caminho para uma revolução, uma terceira via que nunca chegou a ser claramente mapeada entre a social-democracia e o comunismo de tradição soviética.

Não por acaso, o furor punitivo dos golpistas vitoriosos se voltou, em um primeiro momento, contra dois grupos sociais: as elites políticas (incluindo-se nela os intelectuais identificados com o projeto reformista) e as classes trabalhadoras organizadas. Para as primeiras, o governo militar inventou o Ato Institucional. Para as segundas já havia a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, de 1943, que tanto tem um viés protecionista quanto tutelar sobre a classe operária. Para as lideranças camponesas dos rincões do Brasil, havia a tradicional pistolagem, despreocupada com leis e outras mediações trabalhistas, a serviço dos fazendeiros.

O impacto intelectual e cultural desta débâcle ainda é objeto de discussão e análise. A historiografia brasileira dedicou mais estudos à vida cultural pós-1964, aprendendo a ver o artista e o intelectual que atuaram na primeira metade dos anos 1960 como um ser iludido, adepto de um nacionalismo vago e refém de um populismo tão demagógico quanto mistificador, como afirmou a crítica posterior da “nova esquerda” dos anos 1980. Os projetos políticos e culturais derrotados sempre perdem sua cor, como uma fotografia velha e melancólica de um futuro pretérito que não aconteceu. Mas quando olhamos para aquele período, sem utilizar da grande vantagem dos historiadores em relação aos protagonistas, ou seja, o fato de já sabermos o que ocorreu depois, a fotografia do passado pode ser restaurada.

O tema das reformas de base deu novo alento ao projeto moderno brasileiro. Desde os anos 1920, uma nova elite cultural se formou em torno de dois objetivos: inventar um idioma cultural comum para uma nação cindida por graves fossos socioeconômicos e, assim, modernizar o Brasil sem perda de suas identidades culturais. Com base na busca de uma essência da nação-povo brasileira e de uma estética modernista, inventou-se uma nova “brasilidade”, incorporada pela direita e pela esquerda. Pela direita, pela mão do primeiro governo Vargas, sobretudo no período do Estado Novo e sua política cultural, este projeto se transformou em um discurso oficial e autoritário. Mas a esquerda, a começar pela esquerda comunista, não negou o nacional popular e o moderno como caminhos para uma cultura crítica e revolucionária.13

O nacional-popular era central na agenda estética e ideológica da esquerda desde os anos 1950, ainda predominando certa desconfiança em relação às estéticas oriundas da vanguardas modernas. No começo dos anos 1960, tanto a Bossa Nova politizada, feita por artistas como Carlos Lyra, Sérgio Ricardo ou Nara Leão, quanto o Cinema Novo de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e Ruy Guerra promoveram o reencontro entre engajamento, pesquisa estética, cultura popular e nacionalismo. Este projeto não estaria isento de contradições e impasses. Entre eles, o de não estabelecer uma efetiva comunicação com as classes populares, que pareciam ser mais fonte de inspiração do que efetivo público consumidor das obras.

O ano de 1962, particularmente, foi rico para a vida cultural brasileira, com a confirmação da Bossa Nova como modelo da nossa moderna canção engajada, e a formalização do Cinema Novo como grupo e com a formação do Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE). No Nordeste, o Movimento de Cultura Popular do Recife era o modelo de ação cultural das elites reformistas junto às classes populares, inspirando, sobretudo, os jovens de outras regiões na sua “ida do povo”.14 As campanhas de alfabetização de adultos calcadas no método Paulo Freire, que propunha uma alfabetização conscientizada, e não meramente tecnicista, mobilizavam vários setores da esquerda, desde 1961, com a criação do Movimento de Educação de Base que tinha apoio da Igreja Católica. Todos esses movimentos são tributários do clima de utopia e debate propiciado pela agenda reformista do governo Jango não como meros reflexos da política na cultura, mas como tentativa de tradução estética e cultural das equações políticas. Mesmo o grupo mais afeito à pesquisa formal na tradição estrita das vanguardas históricas – por exemplo, o grupo ligado à Poesia Concreta –, experimentou naquele ano sua “virada participante”.

O projeto político-cultural do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, tal como foi apresentado no Manifesto da entidade, foi herdeiro da forma pela qual o problema do espaço político e social do “nacional-popular” foi lido pelo Partido Comunista. “Nacional-popular” era a expressão que designava, ao mesmo tempo, uma cultura política e uma política cultural das esquerdas, cujo sentido poderia ser traduzido na busca da expressão da cultura nacional, que não deveria ser confundida nem com o regional folclorizado (que representava uma parte da nação) nem com os padrões universais da cultura humanista (vivenciada pela burguesia ilustrada, por exemplo).

O texto-base do Manifesto do CPC, redigido pelo economista Carlos Estevam Martins e apresentado em outubro de 1962, delineava o caminho para o jovem artista engajado poder “optar por ser povo”, mesmo tendo nascido no seio das famílias mais abastadas.15 Aliando sua formação e talento com os estilos e conteúdos da cultura popular, o artista engajado poderia ajudar a construir a autêntica cultura nacional, cuja tarefa principal era estimular a conscientização em prol da emancipação da nação diante dos seus usurpadores (nacionais e estrangeiros). Além disso, o Manifesto tentava disciplinar a criação engajada dos jovens artistas, apontando preceitos estéticos e posturas ideológicas. Como tarefas básicas, à medida que o governo João Goulart assumia as Reformas de Base como sua principal bandeira, o CPC se dispunha a desenvolver a consciência popular, base da libertação nacional. Mas antes de atingir o povo, o artista deveria se converter aos novos valores e procedimento, nem que para isso sacrificasse o seu deleite estético e a sua vontade de expressão pessoal.

Na verdade, a senha para uma nova arte engajada já tinha sido lançada pelo Teatro de Arena, em 1959, com a peça Eles Não Usam Black-Tie.16 Grande sucesso de público e de crítica, a peça encenava o drama de uma família operária em meio a uma greve, fazendo com que o público se identificasse com os personagens, o que não era pouca coisa para um país de tradição elitista e estamental. Utilizando-se da emoção, o objetivo era desentorpecer a consciência crítica do espectador, como escreveu o jovem autor Gianfrancesco Guarnieri na tese apresentada ao seminário de dramaturgia, um pouco antes da estreia da peça.

Outra iniciativa cultural do CPC foi a série de cadernos poéticos chamados Violão de Rua, nos quais eram reproduzidos poemas engajados e, às vezes, didáticos, tentando ensinar o povo a fazer “política” e desenvolver uma consciência nacional libertadora.

O CPC ainda produziu um filme chamado Cinco Vezes Favela, que revelou jovens diretores, como Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirszman e Cacá Diegues. Na verdade, esse filme era a junção de cinco curtas-metragens que apresentavam o tema da favela sob diversas perspectivas. Dois dos filmes que mais chamaram a atenção foram Couro de Gato (Joaquim Pedro de Andrade) e Pedreira de São Diogo (Leon Hirszman). No primeiro, vários garotos saem pelas ruas do Rio de Janeiro e tentam conseguir alguns gatos para vendê-los na favela. Na época de Carnaval, o couro dos gatos era bastante valorizado, pois era a matéria-prima dos instrumentos de percussão. Ao final da história, um dos meninos se afeiçoa ao bichano, entrando em conflito com a sua necessidade de sobrevivência. Mas esta, ao final, se impõe, para azar do gato.

Para os jovens intelectuais do movimento estudantil que tentavam incorporar a Bossa Nova como uma base legítima da música engajada, as posições veiculadas pelo Manifesto do Centro Popular de Cultura da UNE, elaborado por volta de 1962, deixavam os jovens músicos numa posição delicada. Ao contrário do que afirmara Carlos Lyra, numa das reuniões inaugurais do CPC, assumindo-se como “burguês”, dada sua origem e formação cultural, o Manifesto insistia que “ser povo” era uma questão de opção, obrigatória ao artista comprometido com a libertação nacional. Abandonar o “seu mundo” era o primeiro dever do artista “burguês” que quisesse se engajar. Muitos destes criadores se recusaram a exercer este tipo de populismo cultural. Podemos perceber esta tensão no episódio envolvendo o compositor Carlos Lyra. Segundo seu depoimento, a ideia inicial do primeiro núcleo do futuro CPC, reunido em 1961, foi a criação de um “Centro de Cultura Popular”, o que foi vetado por Carlos Lyra. A inversão da sigla não foi mero capricho do compositor, conforme suas próprias palavras: “Eu, Carlos Lyra, sou de classe média e não pretendo fazer arte do povo, pretendo fazer aquilo que eu faço [...] faço Bossa Nova, faço teatro [...] a minha música, por mais que eu pretenda que ela seja politizada, nunca será uma música do povo”.17

Assim, o caminho oposto foi esboçado por músicos que buscavam uma Bossa Nova nacionalista ou uma canção engajada, no sentido amplo da palavra. Carlos Lyra, Sérgio Ricardo, Nelson Lins e Barros, Vinícius de Moraes e outros afirmavam a música popular como meio para problematizar a consciência dos brasileiros sobre sua própria nação e “elevar” o nível musical popular. Na perspectiva deles, a ideologia nacionalista era um projeto de um setor da elite que, a médio prazo, poderia beneficiar a sociedade como um todo, e a “subida ao morro” visava muito mais ampliar as possibilidades de expressão e comunicação da música popular renovada do que imitar a música das classes populares. Essa perspectiva foi determinante até 1964, quando a conjuntura mudou e levou alguns artistas de esquerda a se aproximar das matrizes mais populares da cultura brasileira (como as praticadas nas comunidades do “morro” e do “sertão”), à guisa de reação ideológica ao fracasso da “frente única”, idealizada pelo PCB.

Enquanto na música popular discutia-se a possibilidade de uma Bossa Nova mais engajada e nacionalista, a música erudita retomava o experimentalismo de vanguarda como procedimento básico, buscando novas combinações harmônicas, timbrísticas e novos efeitos sonoros. O surgimento do grupo Música Nova, por volta de 1961, traduzia essa busca numa reação ao nacionalismo de esquerda. Apesar disso, alguns nomes ligados ao movimento eram militantes e simpatizantes do PCB, como Rogério Duprat (militante até 1965), Gilberto Mendes (militante até 1958 e simpatizante após esta data) e Willy Corrêa de Oliveira. Eles tentavam desenvolver uma leitura diferente do que significava “nacionalismo” na música, articulando-o com a pesquisa formal mais destacada. Na contundente definição de Rogério Duprat, o nacionalismo deveria ser visto em

função do conflito fundamental entre o país e o imperialismo [o que] determina uma retroação pragmática (luta anticolonialista) e no plano ideológico uma busca de afirmação de nossa cultura, que nada tem a ver com o folclorismo, os ingênuos regionalismos e os trôpegos balbucios trogloditas da arte “nacionalista”.18

O Manifesto do Grupo, de 1963, apontava para os seguintes princípios de criação musical: 1) desenvolvimento interno da linguagem musical, retomando as experiências musicais contemporâneas (século XX); 2) vinculação da música aos meios da comunicação de massa; 3) compreensão da música como fenômeno humano global; 4) refutação do personalismo romântico e do “folclorismo populista”; 5) necessidade de redefinir a educação musical, baseando-se na interação com outras linguagens e na pesquisa livre; 6) conceber a música como atividade interdisciplinar (devendo se articular à poesia, à arquitetura, às artes plásticas etc.).

No cinema, o espírito da vanguarda também deu o tom, só que numa direção diferente, mais voltada para a busca da fotogenia popular e da equação fílmica dos grandes impasses da revolução brasileira: quem é o povo? Como retratar seu sofrimento sem cair no melodrama? Como se constroem as estruturas de dominação? Espécie de cinema da hora limite de uma revolução sonhada, o primeiro Cinema Novo mergulhou no Nordeste, geografia mítica da brasilidade e da revolução. Se a canção engajada da era Jango conciliou o material musical popular e as estruturas modernas da canção legadas pela Bossa Nova, o Cinema Novo agenciou o moderno para redimensionar o popular, a partir de um cinema autoral. Em ambos, o despojamento dava o tom. Na canção assumiu-se a síntese sofisticada. No cinema, a precariedade expressiva. Em ambos, o culto ao novo.

A rigor, o movimento do Cinema Novo começou por volta de 1960, com os primeiros filmes de Glauber Rocha, Ruy Guerra e outros jovens cineastas engajados e durou até 1967. Inspirados no neorrealismo italiano e na nouvelle vague francesa, que defendia um cinema de autor, despojado, fora dos grandes estúdios e com imagens e personagens mais naturais possíveis, o movimento rapidamente ganhou fama internacional. Os “veteranos” Nelson Pereira dos Santos e Roberto Santos logo foram incorporados ao movimento, ao mesmo tempo que novos nomes iam surgindo: Arnaldo Jabor, Cacá Diegues, Leon Hirszman, entre outros.

Entre 1960 e 1964, grandes filmes foram realizados em nome do movimento: Barravento (Glauber Rocha, 1960), acerca dos pescadores do Nordeste; Vidas Secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963), que retrata o drama dos retirantes, baseado no livro de Graciliano Ramos; Os Fuzis (Ruy Guerra, 1964), a respeito de um grupo de soldados que deve proteger um armazém ameaçado por flagelados da seca nordestina; e o famoso Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha, 1964), parábola sobre o processo de conscientização de um camponês que passa pelo messianismo, pelo cangaço e termina sozinho, desamparado mas livre, correndo em direção ao seu destino. Como se pode ver pelos temas, o Nordeste, ao lado das favelas cariocas, era o tema preferido desse tipo de cinema, o que nem sempre agradava o público de classe média, acostumado ao glamour hollywoodiano. Mas a intenção era precisamente chocar não só o público médio brasileiro, mas também a visão dos estrangeiros sobre o nosso país.

O princípio norteador do movimento era a “estética da fome”, título de um famoso manifesto escrito por Glauber Rocha, em 1965. O manifesto, diagnosticando a situação do cinema brasileiro e latino-americano, diz: “Nem o latino comunica sua verdadeira miséria ao homem civilizado, nem o homem civilizado compreende verdadeiramente a miséria do latino [Por isso somos] contra os exotismos formais que vulgarizam os problemas sociais”. Na sequência, Glauber defendia a ideia de que a “fome” era o nervo da sociedade subdesenvolvida, denunciando um tipo de cinema que ora escondia, ora estilizava a miséria e a fome. Para ele, só o Cinema Novo soube captar essa “fome”, na forma de imagens sujas, agressivas, toscas, cheias de violência simbólica: “O que fez o Cinema Novo um fenômeno de importância internacional foi justamente o seu alto nível de compromisso com a verdade; foi seu próprio miserabilismo, que, antes escrito pela literatura de 1930 e agora fotografado pelo cinema de 1960”. Mais adiante o manifesto diz que a “fome”, ao se transformar em problema político, nega tanto a visão do estrangeiro, que a vê como “surrealismo tropical”, quanto a visão do brasileiro, que a entende como uma “vergonha nacional”. A solução estética e política se encontrava, num trecho bem ao estilo do terceiro-mundismo dos anos 1960:19 “A mais nobre manifestação cultural da fome é a violência [...] o Cinema Novo, no campo internacional, nada pediu, impôs-se pela violência de suas imagens [...] pois através da violência o colonizador pode compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora”.

Curiosamente, o maior triunfo do cinema brasileiro não era aceito como parte do conjunto de obras do Cinema Novo e sua “Estética da Fome”, pelos principais diretores do movimento. Alguns anos antes, O Pagador de Promessas, filme de Anselmo Duarte, ganhara o prêmio máximo do Festival de Cannes de 1962. A comovente história de Zé do Burro, homem que queria entrar com uma cruz na igreja, para pagar uma promessa em gratidão ao salvamento do seu animal de estimação e trabalho, mas que fora barrado na porta pelo padre, que não admitia aquela “blasfêmia”, não pode ser enquadrada nos princípios da “violência simbólica”. Mais próximo de uma estética neorrealista e dentro dos padrões clássicos de narrativa cinematográfica linear, O Pagador de Promessas não buscava o “choque”, mas fazia com que o público, independentemente da classe social ou da formação cultural, sofresse junto com aquele homem simples, cuja única desgraça foi querer agradecer a Deus por ter salvado seu jumento, peça fundamental no seu trabalho diário de camponês.

“Choque” ou “identificação”, Corisco ou Zé do Burro, Deus e o Diabo na Terra do Sol ou O Pagador de Promessas. Este era o dilema que o cinema brasileiro enfrentava e que pode ser considerado a síntese dos impasses que marcavam a arte engajada brasileira, na busca de caminhos para se comunicar com as classes populares e educar as elites para um novo tempo de mudanças que parecia promissor.

Depois do golpe, as tênues ligações entre a militância artístico-cultural e as classes populares foram cortadas. Também não tardaria para que as perseguições começassem a chegar às universidades, a começar pela Universidade de Brasília, projeto-piloto de um novo tipo de ensino universitário no país.

Para avaliar a importância e o infortúnio históricos do governo Jango e seu eventual legado, não se pode perder de vista estas questões políticas e culturais amplas, para além das indecisões, fisiologismos e negociatas da pequena política e das idiossincrasias de uma liderança frágil em um momento histórico crucial. Seu governo foi o auge de uma primavera democrática brasileira, que nunca chegou ao verão, mas que marcou a chamada “República de 46”.

Aliás, só podemos falar em “primavera democrática” a partir do segundo governo Vargas, assim mesmo com muitas aspas. Boa parte da população estava alijada do voto, a cidadania era, mais do que hoje, privilégio de classe, e a organização dos trabalhadores ainda era muito controlada. Nada que se compare ao clima repressivo do governo do general Eurico Gaspar Dutra, o primeiro após o Estado Novo, marcado pelo anticomunismo ferrenho e pela intervenção nas organizações sindicais.20

Ainda sob o segundo governo Vargas, eleito democraticamente e alvo constante da oposição golpista udenista,21 João Goulart modificou o modelo de atuação do Estado perante os sindicatos, tentando construir um espaço efetivo de mediação de conflitos entre o trabalho e o capital a partir do Ministério. Nomeado como ministro depois de se destacar na estruturação do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do qual era membro do Diretório Nacional desde maio de 1952, Goulart fez com que a exigência de “atestado ideológico” para ser dirigente sindical caísse em desuso. Mediante este documento, o sindicalista passava por um crivo, atestando que não era comunista nem subversivo.22 Os representantes dos sindicatos passaram a ter acesso aos salões do Ministério para discutir problemas efetivos, e não apenas para aplaudir o ministro de plantão. Além disso, Jango prometia um aumento substantivo no salário mínimo, em um momento de amplas mobilizações operárias, como a famosa “Greve dos 300 mil” em 1953. As mudanças que ele patrocinou nos pouco mais de seis meses de Ministério foram suficientes para garantir-lhe lugar de honra na galeria dos inimigos da direita. Só perdia para o próprio Vargas e para os comunistas. Na ótica conservadora, o “populismo irresponsável” do primeiro preparava o caminho para os segundos. Além disso, eram acusados de preparar uma “República sindicalista” semelhante ao peronismo argentino, prometendo benesses que exigiriam mudanças nas estruturas econômicas e de poder.23

Pressionado pelos setores militares, que lançaram o “Memorial dos Coronéis”, com 82 signatários, Vargas demitiu o jovem ministro em fevereiro de 1954. Conforme o manifesto, a política salarial de aumento para os operários se descolava de tal maneira das bases de remuneração dos militares, sobretudo dos soldados e das baixas patentes, que poderia gerar um clima de insatisfação nos quartéis. Mas, na verdade, os militares estavam preocupados com a reaproximação do getulismo com os sindicatos operários, que poderia criar as bases de uma “República sindicalista”, depois de um começo de governo mais moderado. Os militares, ecoando a fala da oposição conservadora, consideravam “uma aberrante subversão de todos os valores profissionais” um trabalhador ganhar um salário mínimo que, caso fosse aumentado em 100%, se aproximaria do soldo de um oficial graduado, dificultando “qualquer possibilidade de recrutamento, para o Exército, de seus quadros inferiores”, e enfraquecendo, por tabela, a única instituição que poderia defender o país da ameaça comunista. Assim, sob uma linguagem corporativa e de defesa dos interesses profissionais das Forças Armadas, insinuava-se o profundo conservadorismo dos setores civis e militares que viam na política de massas e na retórica nacionalista de Vargas uma grande ameaça aos seus interesses privados e à sua concepção de ordem pública, como se o presidente preparasse um novo golpe de 1937, só que à esquerda.24 O pronunciamento dos coronéis de 1954 era o prenúncio dos generais golpistas de 1964.

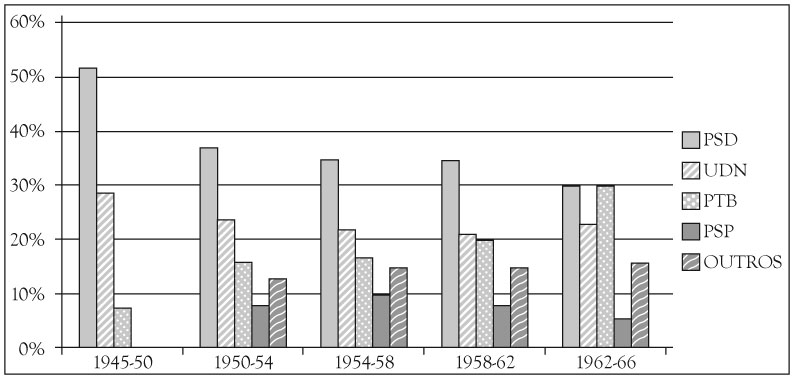

Mesmo defenestrado do governo Vargas, Goulart não deixou de ser o preferido do velho chefe. A prova disso é o recebimento, em mãos, de um dos originais da famosa “Carta-Testamento”,25 na ocasião do suicídio do presidente que abalou o Brasil em agosto de 1954. Desse legado, nasceu um novo projeto para o país, algo próximo de um trabalhismo social-democrata de corte nacionalista, calcado em uma pauta genérica, mas ainda assim inovadora:26 defesa dos interesses da economia nacional; melhoria da condição de vida material dos trabalhadores via aumentos salariais e legislação protecionista; reforma agrária, reconhecimento do direito à cidadania dos trabalhadores e de sua legitimidade como atores sociais e políticos. O crescimento da presença do PTB na Câmara dos Deputados (ver gráfico a seguir) não pode ser dissociado desta pauta político-ideológica que, manipulações, fisiologismos e demagogias à parte, sintetizava os principais desafios para a construção de uma país mais justo e livre. Apesar de todas as restrições ao voto das classes populares, a começar pela proibição do voto do analfabeto em um país que grassava 40% de analfabetismo, a participação operária nas eleições já havia sido suficiente para surpreender o brigadeiro Eduardo Gomes (UDN), no pleito presidencial de 1945, o udenista havia desprezado o “voto dos marmiteiros”, como foram apelidados pejorativamente os operários, e a ascendência de Vargas sobre estes. O fato é que a história da “República de 1946”, seu início, trajetória e desfecho, não pode ser separada desta grande novidade histórica no contexto brasileiro: o voto operário capaz de decidir eleições. Este novo ator parece nunca ter sido completamente assimilado pelos setores conservadores, mesmo os que apregoavam suas virtudes liberais, mas não dispensavam um golpe de Estado para corrigir os rumos da política.

Composição partidária da Câmara dos Deputados (1946-1964)

Fonte: Rodrigo Motta, Introdução à história dos partidos políticos brasileiros, Belo Horizonte, Editora UFMG, 1999, pp. 103-105.

O outro grande partido nascido sob a influência do “getulismo”, o Partido Social Democrático (PSD), também assumiu-se como fiador da precária ordem da República nascida em 1946. Ainda sob o impacto da morte de Vargas, Osvaldo Aranha e Tancredo Neves esboçaram a famosa “dobradinha” PTB-PSD, em nome da estabilidade política da República.27 Este pacto elegeria Juscelino Kubitschek em outubro de 1955, mas não livraria o país da ameaça de golpes e contragolpes, tendo como exemplo a conturbada posse do novo presidente, em janeiro de 1956. O pacto PSD-PTB durou até meados de 1964, dando sinais de esgotamento desde o ano anterior. Quando ele se rompeu, o fio tênue que segurava a democracia política brasileira exercitada na República de 46 também se partiu. A esquerdização do PTB e a radicalização da direita civil e militar não permitiam mais a existência de um partido fundamentalmente conciliador, ainda que fiador de uma ordem conservadora com pequenas concessões ao reformismo.

Antes disso, houve um susto para esta bem-sucedida dobradinha partidária e ele tinha um nome e sobrenome: Jânio Quadros.

Entre 1947 e 1960, Jânio saiu da suplência de vereador da cidade de São Paulo para a Presidência da República, passando pela prefeitura (1953 a 1955) e pelo governo do Estado (1955-1959). Nestas disputas eleitorais enfrentou grandes máquinas partidárias, candidatando-se por partidos pequenos, como o Partido Democrata Cristão (PDC) e o Partido Trabalhista Nacional (PTN), menor ainda que o primeiro. Nos cargos que ocupou criou um estilo próprio de gestão, baseado no discurso moralizador, em ações personalistas e em seu carisma um tanto peculiar que misturava algo de gênio atormentado com o ar de professor severo. Também é inegável que, sobretudo na prefeitura de São Paulo, soube se aproximar do movimento popular e sindical. A União Democrática Nacional (UDN), que carecia de carisma e de votos suficientes para derrotar o getulismo e seus herdeiros, viu em Jânio o nome perfeito para realizar tal façanha. Nesta campanha eleitoral atípica, outra aberração, para os padrões atuais: como a legislação permitia a eleição separada do presidente e do vice-presidente, desfigurando as chapas eleitorais, fechadas, algumas lideranças populares e sindicais lançaram os “Comitês Jan-Jan”. Ou seja, defendiam o voto em Jânio e Jango, ao mesmo tempo, mesmo estes fazendo parte de chapas e coligações opostas.28 Ambos, Jânio e Jango, não rechaçaram o voto combinado. Mas o sucesso eleitoral da chapa Jan-Jan foi a porta de entrada para a crise política que se seguiria à renúncia. Logo, os dois romperam, até pela política de perseguição de Jânio contra os “corruptos”, entre os quais ele situava JK e Jango. Além disso, Jânio calculava que com um vice odiado pela direita civil e militar teria mais margem de manobra para fortalecer seu poder pessoal. Afinal, os conservadores temeriam um ato de renúncia e a consequente posse do seu vice.

A exuberante fase de crescimento da era JK mostrava o seu lado B, com a inflação, a corrupção e a dívida externa dando o tom do debate político do final dos anos 1950, acabando por abrir espaço na agenda para sua crítica. Jânio, em meio a este debate, galvanizou os sentimentos e os votos que sinalizavam que algo não ia bem nos “anos dourados” da democracia brasileira. Contra a inflação, prometia sanear as finanças públicas e congelar salários. Contra a corrupção, prometia tomar o controle da máquina governamental com medidas moralizadoras e inquéritos punitivos. Contra a dependência externa, materializada na questão da dívida, prometia assumir uma nova política externa chamada “independente”.29 Entrementes, proibiu as brigas de galo, o uso do biquíni nos concursos de misses e o lança-perfume no Carnaval.

Jânio acreditou que seu carisma e seus 6 milhões de votos seriam suficientes para impor as medidas que, na sua concepção, seriam fundamentais para governar o país sem a burocracia e sem o aval do Congresso. Entretanto, viu-se cada vez mais pressionado pelas forças políticas, mesmo pela UDN, que o havia apoiado. Sua política externa causava constrangimentos, para não dizer uma franca oposição dos setores conservadores da imprensa, da Igreja Católica e das Forças Armadas, marcados pelo anticomunismo visceral e fanático. A polêmica condecoração de Ernesto Che Guevara, em 19 de agosto de 1961, com a Grã Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul foi a cerejinha do bolo atirado na cara dos mais reacionários. Mesmo que essa condecoração fosse o resultado da liberação, por parte do líder da Revolução Cubana, de sacerdotes católicos condenados ao fuzilamento em Cuba, a medalha causou grande mal-estar e confusão, consolidando a imagem de um político contraditório, oportunista e ideologicamente ambíguo. A UDN rompeu com Jânio e seu principal alto-falante, Carlos Lacerda, vociferou contra Jânio em 24 de agosto em cadeia nacional, acusando-o de preparar um golpe de Estado. Provavelmente, o problema central para Lacerda não era o golpe em si, mas um golpe sem a UDN, liderado por um condecorador de comunistas.

No dia seguinte, Dia do Soldado, depois de sete meses de governo, tentou um lance ousado para sair do seu isolamento político: renunciou. Há consenso entre historiadores e analistas políticos em classificar a renúncia de Jânio como uma tentativa de “autogolpe”. Seu cálculo político se apoiava em algumas evidências: o povo que o elegera de maneira retumbante o aclamaria nas ruas para que voltasse à Presidência; o vice-presidente eleito, João Goulart, seria vetado pelos militares. O primeiro cálculo não se confirmou. O segundo, pelo contrário, se confirmou. Mas o desfecho não foi favorável ao presidente autodemissionário. Ainda assim, entre 25 de agosto e 7 de setembro de 1961, o Brasil foi governado, de fato, por uma junta militar formada pelos ministros de Jânio: Odilio Denys, Silvio Heck e Grum Moss. Apoiados pelos setores mais reacionários da UDN, fizeram de tudo para impedir a posse do vice-presidente.

Para sua sorte e azar, no dia da renúncia de Jânio Quadros, João Goulart estava em missão diplomática-comercial na China comunista. Sorte, pois se estivesse no Brasil teria sido preso pela junta militar. Azar, pois, para a opinião pública conservadora, a visita aos comunistas consolidava a pecha de subversivo e filo-comunista pela qual a direita rotulava o vice-presidente. Na verdade, Jango estava voltando da China, encontrava-se mais precisamente em Cingapura quando recebeu a notícia. Já no dia 28 de agosto, em Paris, com notícias mais consistentes do Brasil, resolveu voltar para o país pelo caminho mais longo. De Paris foi para Nova York, Panamá, Lima, Buenos Aires e Montevidéu. Chegou em Porto Alegre no dia 1º de setembro.

Nesse ínterim, enquanto Jango voava pelo planeta para dar tempo aos políticos e lideranças que tentavam solucionar a crise política, o Brasil vivia um dos momentos mais intensos de sua história. Assistia-se a dois tipos de mobilização: a militar e a política. Ainda no dia 25, Leonel Brizola, jovem governador do Rio Grande do Sul e correligionário de Jango no PTB, afirmava sua disposição para a resistência, entrincheirando-se no Palácio Piratini. Na noite do dia 25, o marechal nacionalista e legalista Henrique Teixeira Lott lançava um manifesto à nação e expunha a divisão das Forças Armadas. Ele já havia garantido a posse de JK com seus tanques nas ruas do Rio de Janeiro e estava disposto a fazer o mesmo por Goulart, conclamando as “forças vivas do país” a defenderem a Constituição. Ato contínuo, Lott foi preso por ordens do Ministro da Guerra, Odilio Denys. No dia 27, Brizola conseguiu se apoderar das instalações da Rádio Guaíba de Porto Alegre, que seria a base para a campanha radiofônica em defesa da Constituição e da posse, conhecida como Rede da Legalidade. Cerca de 150 emissoras passaram a retransmitir, em ondas curtas, os discursos em defesa da democracia, rompendo a censura e o Estado de Sítio informal imposto pela junta militar. A população gaúcha se mobilizou em armas para defender o governo, com o apoio do III Exército depois de uma hesitação inicial do seu comandante, general Machado Lopes.30 Até o dia 31 de agosto, pelo menos, a possibilidade de uma guerra civil era real, com movimentações de tropa entre São Paulo e Rio Grande do Sul e ordens de bombardeio do Palácio Piratini, que, como se sabe, não foram cumpridas graças, em parte, à sabotagem dos sargentos fiéis à Constituição e às ordens de Brizola.31 Em Goiás, o governador Mauro Borges também aderiu à resistência conclamada pelo seu colega gaúcho.

Mas a sociedade civil também se mobilizou por outros meios. Mesmo a imprensa que não tinha nenhuma simpatia por Goulart, com exceção dos jornais O Globo e Tribuna da Imprensa (de propriedade de Carlos Lacerda), foi a favor de sua posse negociada.32 A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a UNE também se posicionaram pela defesa da legalidade. Os sindicatos também se mobilizaram, realizando manifestações e greves em todo o Brasil.

Os parlamentares também não ficaram parados. Mobilizaram-se para encontrar uma fórmula de superação da crise dentro da velha tradição brasileira da conciliação e da acomodação de interesses, com o isolamento político dos radicais. Exatamente o que não aconteceria dois anos e meio depois, quando qualquer atitude de conciliação seria impossível. Em 29 de agosto, o Congresso Nacional rechaçou o pedido de impedimento do vice-presidente por 299 votos contra 14. Esta decisão, aliada à pressão civil e militar contra a junta golpista, acabou por esvaziar o veto à posse de Goulart. Na madrugada do dia 1º de setembro, o Congresso aprovou o regime parlamentarista por 233 votos contra 55. Ainda que contrariados, os ministros da junta militar acataram a decisão. Na verdade, antes de ir a plenário, a “solução parlamentarista” tinha sido articulada por Afonso Arinos e Tancredo Neves, com aval das lideranças militares Cordeiro de Farias e Ernesto Geisel, ambos ligados ao governo Jânio Quadros.

Mas a esquerda petebista também ficou contrariada, a começar pela ala brizolista. A aceitação de Goulart da emenda parlamentarista lhe valeu uma fria recepção em Porto Alegre, frustrando a expectativa por uma chegada triunfal, ainda mais porque ele não se dispôs a discursar para a massa reunida em frente ao Palácio. O vice-presidente se fechou em uma espécie de silêncio obsequioso, em nome da pacificação nacional. A crise de 1961 deixou clara as personalidades políticas opostas de Brizola e de Jango, o que, em grande medida, seria fatal para o projeto trabalhista e para a defesa eficaz do regime democrático de 1946. Mesmo abatido, João Goulart tomava posse em Brasília em uma data simbólica: 7 de setembro.

João Goulart foi empossado por um golpe de Estado civil, para evitar outro, militar. Podem-se celebrar as virtudes conciliadoras do arranjo político que instituiu o parlamentarismo em setembro de 1961, depois da confusão causada pela renúncia de Jânio Quadros. O fato de não ter acontecido uma guerra civil de proporções consideráveis não deixa de ser um mérito da engenharia política brasileira. Mas não se pode negar o caráter golpista do parlamentarismo, apelidado de “golpe branco” pelos setores mais à esquerda. Ainda mais porque, desviando-se do próprio princípio parlamentar, o chefe de Estado não podia dissolver o Congresso e convocar novas eleições. Ou seja, o importante era tirar os poderes de Goulart e não criar um sistema político robusto e administrativamente eficaz.

Durante todo o ano de 1962, superada a crise do veto à sua posse, o conjunto das forças políticas, da esquerda à direita, trataria de sabotar o novo sistema de governo, a começar pelo próprio presidente. Solução meramente ocasional, o parlamentarismo não convencia ninguém da sua possibilidade de sucesso. As principais lideranças políticas civis e militares não apostavam no sistema. Os governadores de estados também não. Os grandes partidos UDN e PSD, já no começo de 1962, retiravam apoio ao sistema.33 Tampouco o parlamentarismo acalmava os espíritos golpistas. Os generais golpistas da junta, mesmo desprestigiados pela opinião pública e fora do governo, continuaram tramando para depor o presidente.34

Quando João Goulart reiterou seu projeto das “reformas de base” no dia 1º de maio de 1962, o parlamentarismo claramente foi colocado em xeque. Em discurso para os operários da Usina de Volta Redonda, alma mater do projeto industrializante e nacionalista brasileiro, Goulart lançou a dúvida:35

No calor da crise, o Congresso agiu com a presteza que o momento reclamava e criou um novo sistema de governo, que tem contribuído, pelo descortino político do presidente do Conselho de Ministros, Dr. Tancredo Neves, e dos ministros que o integram para propiciar melhor entendimento e mais estreitas relações entre as diversas correntes políticas com reflexos positivos no desarmamento geral dos espíritos. Agora, é chegado o momento de perguntar-se ao povo brasileiro, às classes médias e populares, aos trabalhadores em geral, especialmente aos que vivem no campo, se estão também desfrutando da mesma tranquilidade e segurança. A minha impressão sincera é de que não [...]

Além de sugerir que o parlamentarismo não era a solução para os problemas do país, Goulart encampava a demanda por uma Assembleia Nacional Constituinte, a ser eleita em outubro daquele ano, visando à reforma constitucional e à desobstrução para as “reformas de base” nomeadas no discurso: reforma agrária, bancária, eleitoral, tributária, sem falar na regulamentação da remessa de lucros das multinacionais para suas matrizes.

O primeiro Ministério do governo, sob o lema da “unidade nacional”, tendo Tancredo Neves como primeiro ministro, propôs uma agenda reformista, “gradual e moderada”, sem apontar para compromissos e prazos delimitados.36

Em relação à reforma agrária, por exemplo, o primeiro governo parlamentar propunha uma “política fiscal punitiva para terras improdutivas”. Mas o I Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores do Campo, reunido em Belo Horizonte, em novembro de 1961, queria mais.37 Mesmo prestigiado pela presença um tanto constrangida do primeiro ministro Tancredo Neves, a sessão de encerramento do encontro aprovou uma “Declaração” bastante ousada. Nesta, o movimento denunciava o gradualismo e as medidas paliativas, exigindo a radical transformação da estrutura agrária a partir da desapropriação do latifúndio improdutivo, da implantação do imposto progressivo, da distribuição gratuita de terras devolutas, legalização da situação de posseiros e elaboração de uma política agrícola de estímulo à pequena propriedade e legislação social para o trabalhador rural. No discurso de encerramento do líder das Ligas Camponesas, deputado Francisco Julião (PSB), surgia a famosa palavra de ordem que seria utilizada pelas direitas como exemplo de radicalização golpista das esquerdas: “A reforma agrária será feita na lei ou na marra, com flores ou com sangue”.

Desprestigiado pelo presidente, pelas principais lideranças políticas e aproveitando a necessidade de sair do governo para concorrer às eleições marcadas para outubro, o gabinete Tancredo renunciou em julho de 1962.38 Os dois outros gabinetes que se seguiram, chefiados por Francisco de Paula Brochado da Rocha e por Hermes de Lima, prepararam o retorno do presidencialismo. A nomeação de Brochado da Rocha se deu como alternativa aos nomes mais cotados, San Tiago Dantas (PTB) e Auro de Moura Andrade (PSD), já que estes foram vetados à direita e à esquerda, respectivamente. Para vetar a indicação do conservador Auro de Moura Andrade, foi deflagrada uma greve geral, embrião do Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT. Na Baixada Fluminense, a greve geral degenerou no “Motim da Fome”, marcado pelos saques ao comércio, com saldo de 11 mortos e centenas de feridos.

No segundo semestre de 1962, a batalha pelo Brasil em meio à Guerra Fria se acirrou. As esquerdas reafirmaram seu projeto político a partir do tema das reformas, que para alguns era o começo da “Revolução Brasileira”. As direitas, ainda assustadas com o fracasso do golpe contra a posse de Jango, procuravam novas táticas e novos sócios para sua conspiração. As eleições para os governos estaduais e para o legislativo daquele ano serviriam de laboratório para novos ataques ao presidente reformista. Mas o crescimento do PTB acabou por demonstrar que nas urnas, apesar de todos os recursos gastos e até do apoio da CIA aos candidatos conservadores, os trabalhistas e reformistas ainda eram fortes.

Com a boa atuação nas eleições legislativas e o presidencialismo amplamente vitorioso no plebiscito antecipado para 6 de janeiro de 1963, iniciou-se uma nova etapa do governo Jango. A sensação de vitória das esquerdas (trabalhista, socialista e comunista), que nunca aceitaram o parlamentarismo, era patente. Com os poderes presidenciais de volta, o caminho para as reformas ficava mais livre, pois na leitura das esquerdas o voto contra o parlamentarismo era sinônimo de apoio às reformas.

Com a volta do presidencialismo, crescia a pressão da esquerda não parlamentar, organizada na Frente de Mobilização Popular, pela aprovação das reformas de base, a começar por uma reforma agrária efetiva, sempre protelada pelo Congresso. A Frente de Mobilização Popular (FMP), lançada por Brizola no começo de 1963, estava mais voltada para a pressão popular sobre o Congresso, algo que para a tradição conservadora brasileira soa como uma revolução sangrenta em curso. Dela faziam parte o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), a Ação Popular (grupo revolucionário de origem católica), o Partido Operário Revolucionário (POR-T, trotskista), setores das Ligas Camponesas, a esquerda do PCB, integrantes do PSB, grupos de sargentos e marinheiros. A FMP acusava o governo Jango de “conciliatório” ao tentar realizar reformas dentro do Congresso Nacional dominado pelos conservadores e cada vez mais hostil ao reformismo.39

A tese do Congresso “reacionário”, baluarte do antirreformismo, surgiu neste contexto. Diga-se, a nobre casa vestiu bem a carapuça. A FMP, liderada pelos brizolistas, tornou-se o principal foco do reformismo dito “radical”, tornando-se um grupo de pressão sobre o Parlamento e sobre o próprio presidente da República.40

As relações entre Jango e seu cunhado Brizola eram tensas. Ora seu aliado à esquerda, fiador de sua posse em 1961, ora rompido com o presidente, Brizola era, ao lado de Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas, a liderança mais à esquerda naquele contexto. Mais ainda que o Partido Comunista Brasileiro (PCB), que no início dos anos 1960 estava mais afeito ao gradualismo reformista do que ao voluntarismo revolucionário.41

Entre os três grandes núcleos da esquerda, brizolistas, comunistas e “ligueiros”, estes eram os únicos que apostavam efetivamente na guerrilha, buscando apoio cubano para tal.42

O PCdoB também não a descartava, mas naquele momento ainda era um partido em estruturação, fruto de um racha com o PCB em 1962.

Ao longo de 1963, o governo Jango travou duas batalhas decisivas no campo institucional. Uma, no front parlamentar, pela aprovação da reforma agrária, piloto das reformas mais amplas que viriam na sequência. Outra, no front econômico, tentando controlar a inflação e retomar o crescimento. Ambas foram perdidas.

Este fracasso seria resultado da incompetência do Poder Executivo, particularmente do presidente, na negociação com o Congresso e com os grupos sociais organizados? Radicalização dos atores, sobretudo os de esquerda, que não aceitavam nem a reforma agrária possível nem os sacrifícios do Plano Trienal?43

O Plano Trienal, elaborado pelo brilhante economista Celso Furtado, fora pensado em dois tempos: o primeiro tempo seria dedicado ao controle da inflação e retomada do controle das finanças públicas. Neste ponto, o plano era ortodoxo e seguia a receita clássica do Fundo Monetário Internacional (FMI), ainda que seu principal elaborador fosse filiado ao keynesianismo desenvolvimentista – restrição salarial, restrição ao crédito e corte de despesas do governo. Passado este primeiro momento de ajuste estrutural, o Plano Trienal previa a retomada do desenvolvimento, a partir das reformas estruturais: administrativa, fiscal, bancária e agrária. Se essas reformas se realizassem, seus idealizadores esperavam quatro resultados básicos: o governo gastaria menos (e melhor), os impostos seriam integrados e progressivos, as condições de crédito seriam reorganizadas e a agricultura, mais produtiva. Aliás, este ponto era fundamental para combater a inflação, visto que uma das suas causas era a pressão sobre os custos de reprodução do trabalhador, sobretudo alimentação e moradia.

O fato é que o pacto social necessário para fazer o plano deslanchar não funcionou. Muitos sindicatos, a começar pelo CGT, foram contra o plano desde o início. As principais confederações sindicais, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Crédito (Contec), Confederação Nacional dos Trabalhadores Industriais (CNTI), Confederação Nacional dos Trabalhadores do Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos (CNTTMFA), que reuniam respectivamente os bancários, os operários e os trabalhadores do setor de transporte, base de sustentação do presidente Jango, também se posicionaram contra o corte de salários em um contexto inflacionário. Juntas, aglutinavam cerca de 70% dos sindicatos. Entre o empresariado, as associações e confederações comerciais não aceitaram o controle de preços, denunciando a “ofensiva socializante” do Estado sobre o livre mercado. O empresariado industrial, que inicialmente fora a favor do plano, retirou seu apoio por volta de abril de 1963. Em maio, o próprio governo cedeu às pressões: liberou o crédito e aumentou os salários dos funcionários públicos. Era o fim do Plano Trienal. A economia estava sem controle, fazendo convergir o pior dos cenários econômicos: recessão e inflação exponencial.

Entre março e outubro de 1963, travou-se outra grande batalha institucional do governo Jango: a luta pela reforma agrária “na lei”, e não “na marra”. Entre a reforma agrária possível na negociação institucional e a desejada pelos movimentos sociais (ou mesmo pelo governo), havia um abismo. Formalmente, ao menos até o começo de 1963, nenhuma força política era contra a reforma agrária, pois o latifúndio era o monstro que todos os deputados denunciavam (mas alguns criavam no quintal). A reforma agrária que seria aceita pelo Congresso, na prática, favoreceria a especulação. Os dois pontos do impasse deixavam claro isto: a maioria do Congresso não aceitava o pagamento em títulos da dívida, por isso defendia ferozmente o artigo 141º da Constituição de 1946, que exigia pagamento em dinheiro pelas terras desapropriadas. Entre os que aceitavam a proposta da Presidência, como certas alas do PSD, o impasse era em torno do percentual de reajuste para os títulos que pagariam as desapropriações. O PTB defendia o limite de 10% para os reajustes e o PSD achava pouco. Para complicar a negociação no Congresso, a Convenção Nacional da UDN, em abril de 1963, vetou qualquer tipo de “reforma agrária” via mudança constitucional, lançando a palavra de ordem para o futuro golpe de Estado: “a Constituição é intocável”.

Oliveira Brito, do PSD, lançou um novo projeto de reforma agrária, propondo correção entre 30% e 50% dos títulos da dívida utilizados na compra de terras pelo governo, além de diminuição do percentual de aproveitamento da terra para fins de desapropriação, permitindo ainda que o proprietário ficasse com metade da área desapropriada. Mas, em agosto, a Convenção Nacional do PSD minou a proposta do seu próprio deputado. Em outubro, um último projeto de reforma agrária, desta vez do PTB, foi rejeitado pela Câmara.

Obviamente, a crise militar e política que tomou conta do país entre setembro e outubro de 1963 não favorecia qualquer negociação mais tranquila dentro do Parlamento. A recusa do STF em dar posse aos militares que se elegeram como deputados e vereadores em 1962 provocou uma rebelião de sargentos e cabos (sobretudo da Marinha e da Força Aérea), que tomaram conta das ruas e de prédios públicos de Brasília. Os rebelados foram presos, mas a atitude sóbria do presidente diante da insubordinação das Forças Armadas alimentou ainda mais a desconfiança das direitas de que Jango e, sobretudo, Leonel Brizola alimentavam o plano de um golpe de Estado apoiados nos setores subalternos das Forças Armadas. Em outubro, uma entrevista de Carlos Lacerda a um jornal norte-americano (Los Angeles Times) acusava Jango de ser um caudilho golpista, cujo governo estava infiltrado por “comunistas”, e que estava prestes a ser deposto por um golpe militar. Além disso, Lacerda sugeria que os EUA interviessem na política brasileira, para preservar a “democracia” no continente.

Vários setores do governo, sobretudo os ministros militares, reagiram imediatamente à divulgação da entrevista pedindo a prisão de Lacerda, medida que passava pela decretação do Estado de Sítio. O presidente, um tanto hesitante, enviou um projeto para o Congresso, solicitando a medida emergencial. Mas conseguiu ser criticado por todos os setores, da direita à esquerda. As posições de direita do governo viam no Estado de Sítio o “autogolpe” janguista em marcha, semelhante ao golpe de 1937, liderado por Getúlio Vargas, que implantou o Estado Novo. A esquerda, sobretudo o PCB e os sindicatos operários, reagiu à proposta de Estado de Sítio, temendo que o governo quisesse se livrar da incômoda aliança com os setores mais radicais da esquerda. Isolado, Jango retirou do Congresso a mensagem presidencial que pedia a decretação do Estado de Sítio. Para muitos, seu governo começou a naufragar a partir desta crise. Por outro lado, as posições à esquerda e à direita ficavam mais delineadas, exigindo que o presidente, acostumado a acordos e acomodações políticas, tomasse posição.

A imagem conservadora do Congresso Nacional foi cristalizada pelas esquerdas, fazendo crescer a proposta de uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa era a senha do impasse político que se estabeleceu. Diga-se, a maioria do Congresso, da UDN a amplos setores do PSD, fez de tudo para confirmar a pecha de ser um baluarte do antirreformismo, fazendo ouvidos moucos à pressão popular, vista como golpismo e porta de entrada para uma “República sindicalista”.44

O presidente Jango, ao perder suas batalhas institucionais, passou a se aproximar taticamente da pressão popular, como tentativa de acumular moeda de troca para futuras negociações com o Poder Legislativo. Mas o curso dos acontecimentos não permitia mais tal manobra. Aliás, ela até acelerou o curso dos acontecimentos. Ou seja, a marcha para o golpe de Estado.