Victoire

Pretoria, 5 juin 1900

Six mois plus tôt, Churchill s’était glissé à pas de loup hors de la ville, tel un voleur dans la nuit. Il y revenait à présent comme un chevalier sans peur et sans reproche. En libérateur. Accompagné de son cousin, le duc de Marlborough, il entra dans Pretoria avec les premières unités britanniques, et partit à la recherche des officiers qui y avait été faits prisonniers de guerre. Ils n’étaient plus dans les locaux de l’École modèle dont il s’était lui-même échappé au début du conflit. La rumeur courait qu’ils avaient été emmenés à des centaines de kilomètres à l’est. Il n’en était rien, du moins pour le moment. Ils avaient, certes, été déplacés. Mais à un kilomètre seulement, dans un quartier périphérique.

Un coin de rue à tourner, un ruisselet à traverser, et l’on y était : un long bâtiment couvert d’un toit en tôle ondulée entouré d’un épais réseau de barbelés. Ils éperonnèrent leurs chevaux qui partirent au grand galop. Churchill poussait des cris de joie et agitait son chapeau. Parvenu près de la clôture, il fut reconnu, à sa grande surprise, par ses anciens compagnons d’infortune. C’est Winston ! Les officiers étaient ravis. Marlborough enjoignit au commandant du camp de se rendre sur-le-champ. Il y avait encore une cinquantaine de gardiens en faction, mais leur stupeur fut telle qu’ils ne laissèrent désarmer par les prisonniers sans opposer la moindre résistance. Un officier du régiment des Fusiliers de Dublin sortit d’on ne sait où un drapeau britannique, qui avait été confectionné en cachette à partir du Vierkleur1 transvalien, et le hissa sous les acclamations. Un Union Jack en patchwork !

On était le 5 juin 1900, à neuf heures moins le quart du matin. Moment mémorable pour Churchill. Tous ces visages connus, rayonnant et débordant de gratitude. Curieusement, Haldane et Brockie n’étaient pas là. Ils avaient profité du transfert d’un camp à l’autre pour enfin s’échapper. Le triomphe personnel de Churchill n’en fut pas affecté pour autant. Quel retour il faisait à Pretoria !

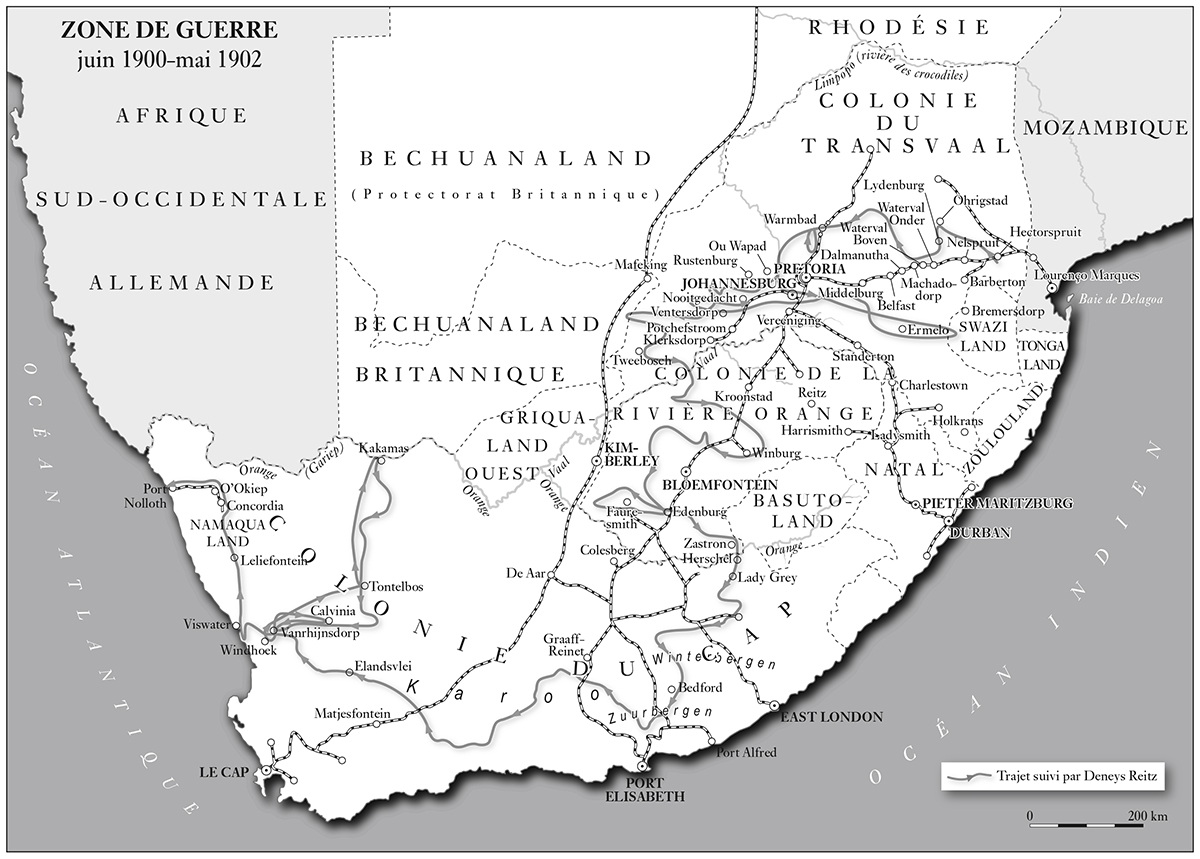

Le reste de la journée avait été calme et ennuyeux en comparaison, surtout pour un correspondant de guerre. La prise de la capitale du Transvaal se déroula de la même façon que celle de Bloemfontein, de Kroonstad et de Johannesburg. Pas de bataille digne d’être mentionnée, pas d’échanges de tirs ni de combats de rue, pas d’événement exaltant. Les Boers avaient cédé leurs principales villes aux Britanniques. Il n’y avait vraiment pas là matière à de palpitants reportages. Ils avaient évacué toute leur artillerie des forts pour l’emmener à l’est de Pretoria. Les troupes britanniques entrèrent dans la ville en bon ordre, défilèrent sur la place centrale devant leur commandant en chef, le drapeau du Transvaal fut abaissé, l’Union Jack fut hissé – l’officiel cette fois, en soie et confectionné par Lady Roberts –, et ce fut tout. La scène aurait pu donner lieu à une belle photo du vieux président « installé sous son stoep2, lisant la Bible et fumant tristement sa pipe ». Mais Kruger était parti quelques jours avant à Machadodorp, à mi-chemin de la frontière avec le Mozambique, en empruntant la ligne de chemin de fer de l’est. C’était à présent la capitale, et le reste du gouvernement du Transvaal s’y trouvait aussi.

Tout portait à croire que les Boers avaient adopté à Pretoria la même tactique qu’à Johannesburg. Ils n’avaient pas cherché à se défendre jusqu’au bout, mais à gagner du temps afin de pouvoir se replier dans les meilleures conditions possibles et en emportant avec eux tout ce qu’ils pouvaient : or, argent, armes, munitions, réserves, titres et effets de commerce, archives gouvernementales, tout ce qui ne devait pas tomber entre les mains des Britanniques avait été rassemblé et chargé dans un train. Jusqu’au jour de l’arrivée des Britanniques, l’administration de Pretoria travailla sans relâche à cette évacuation. Le 5 juin, aux premières heures de la matinée, Churchill fut stupéfait de voir deux locomotives quitter la gare, tirant onze wagons : dix étaient remplis de chevaux et le dernier de Boers en armes. Quelques officiers anglais tentèrent d’arrêter le train. Mais rien n’y fit. Trois autres convois prêts à partir furent interceptés.

Lord Roberts garda son flegme. Il venait après tout de conquérir la capitale de la deuxième république boer. La guerre – telle qu’on la concevait en Europe – était finie. Il ne restait plus qu’à attendre la capitulation officielle de l’ennemi. Roberts avait fait, lors de la prise de Johannesburg le 31 mai, une première proclamation dans laquelle il avait fixé les conditions de reddition des citoyens de la République d’Afrique du Sud. Elles étaient identiques à celles qui s’appliquaient dans l’État libre d’Orange depuis le 15 mars. Une seconde proclamation eut lieu le lendemain de la chute de Pretoria. Elle autorisait les citoyens qui avaient prêté serment de neutralité à installer leurs bêtes sur les pâtures d’hiver.

Mais l’attention de Roberts était concentrée sur une personnalité bien précise : le commandant-général Louis Botha. Il avait essayé par différents moyens – lettres, messagers personnels, dont la propre femme de Botha – de le convaincre d’entamer des pourparlers de paix. Le 7 juin, la réponse positive qu’il espérait lui parvint. Elle proposait la tenue d’une rencontre entre les deux hommes le surlendemain, à Zwartkoppies. Le 9 juin, alors que Roberts était sur le point de partir – il avait déjà le pied à l’étrier – un message de Botha arriva. Après réflexion, le commandant-général du Transvaal s’était ravisé, la rencontre n’aurait pas lieu, à moins que Roberts ait une nouvelle proposition à faire. Ce qui ne fut pas le cas3.

Cette volte-face des dirigeants Boers n’était pas simplement une manœuvre tactique visant à tromper l’adversaire, mais aussi l’expression de leur complet désarroi. La défaite de Doornkop, le 29 mai, avait porté un coup fatal au moral de nombreux combattants. Totalement découragés, ils avaient déguerpi, en dépit des lourdes peines encourues par les déserteurs. La plupart étaient rentrés chez eux. La discipline avait toujours constitué un problème au sein des commandos boers, mais la situation devenait incontrôlable. Surtout lorsque tout le monde eut appris que, le même jour, Kruger et le reste du gouvernement avaient pris la fuite.

Le vice-président Schalk-Burger demeura à Pretoria, mais pour peu de temps. Smuts, le procureur d’État, fut bientôt le seul représentant officiel sur place, et son autorité n’était pas unanimement reconnue. Le maire de Pretoria, Piet Potgieter, forma une Commission de l’Ordre public et de la Paix civile qui ne fit pas honneur à son nom. Il s’employa surtout à préserver la ville d’un bombardement destructeur et perdit tout contrôle sur la vie publique. L’absence d’une force régulière de police – elle avait été envoyée sur le front – fut mise à profit par certains citadins blancs et noirs, qui, dans la soirée du mercredi 30 mai, pénétrèrent par effraction dans les entrepôts gouvernementaux et les pillèrent. Les troubles se poursuivirent le lendemain. Il fallut attendre l’intervention de Botha qui imposa la loi martiale dans la capitale pour que l’ordre soit rétabli.

Mais il ne mit pas fin pour autant à la débandade. Lui et les autres généraux boers étaient démunis. Comment continuer la lutte si leurs hommes renonçaient et refusaient de se battre ? Ils pourraient encore en lever 3 000 à 4 000 contre les forces bien supérieures en nombre de Roberts, mais pas plus. Le 1er juin, Botha, Koos de La Rey et un certain nombre d’autres généraux se concertèrent. La conclusion à laquelle ils aboutirent était désabusée, mais claire : mieux valait peut-être faire la paix, mieux valait peut-être capituler après l’inéluctable chute de Pretoria. Telle fut la suggestion qu’ils soumirent au président. Par télégramme, d’ailleurs, car ce dernier se trouvait depuis deux jours à Machadodorp. Les réserves de Kruger furent encore affaiblies par l’obligation où il se trouva de quitter son environnement familier et Gezina, son épouse invalide. Il se résigna à faire la paix, et retransmit la proposition de ses généraux à Steyn. Son homologue se trouvait alors dans sa quatrième capitale, Bethlehem, à l’est de l’État libre d’Orange. La guerre des Boers aurait donc pu se terminer là.

Mais Steyn, qui ne voulait pas entendre parler de paix, se mit en rage et alerta le commandant en chef de son armée, Christiaan de Wet, et la réponse qu’il fit parvenir à Kruger dut faire grésiller les fils télégraphiques. Quels lâches, ces dirigeants du Transvaal ! C’étaient eux qui avaient entraîné l’État libre d’Orange et les Afrikaners de la Colonie du Cap dans leur combat pour l’indépendance. Tout cela pour les inciter à renoncer ! L’armée britannique venait tout juste de franchir le Vaal. Steyn n’en revenait pas. L’État libre d’Orange se battrait jusqu’au bout, assura-t-il à Kruger, dût-il être le seul.

La réponse de De Wet ne se fit pas davantage attendre. Moins véhémente, mais tout aussi ferme et d’une ingéniosité peu commune. Il adressa à Botha un télégramme réconfortant : « Frère, je ressens comme vous le poids du fardeau qui vous opprime, car je me suis trouvé dans la même situation. » Ce devait être encore pire pour Botha, laissait-il entendre, puisque même « un roc comme le président Kruger » chancelait. Mais il était convaincu qu’il pourrait compter sur Botha « en qui [il avait] la plus grande confiance […] pour mener jusqu’à la dernière extrémité le combat en faveur de la cause si chère à [leurs] cœurs et dont [il ne croyait] pas un instant qu’elle soit désespérée : celle de [leur] indépendance ». De Wet savait de quoi il parlait. Après la prise de Bloemfontein par les Britanniques, « nos concitoyens », affirma-t-il, « sont pratiquement rentrés chez eux comme un seul homme ». Et voilà qu’un mois et demi plus tard, les mêmes « sont pleins d’espoir et ont combattu ces jours derniers avec succès ».

Les âpres reproches de Steyn et la subtile empathie de De Wet produisirent leur effet, en tout cas sur Botha et Smuts, à qui Kruger avait communiqué le contenu de la réponse de Steyn. La détermination des autorités de l’État libre d’Orange les aida dans les choix douloureux qu’ils avaient à faire. Le lendemain matin 2 juin, un conseil de guerre élargi eut lieu dans la salle du Second Volksraad4. Ce furent surtout les jeunes commandants – et en particulier Daniel Theron – qui s’y prononcèrent contre la paix et en faveur de la poursuite des combats. Cela facilita également la prise de décision. Après d’intenses discussions, le conseil de guerre se rallia à la position de l’État libre d’Orange. Il n’y aurait pas de pourparlers de paix, ni de tentative désespérée pour défendre la capitale. Il fallait en revanche, partout où c’était possible, opposer une résistance à l’ennemi pour « lui nuire ».

Botha déploya les commandos qui lui restaient à cette fin. Il s’agissait pour eux de ralentir la progression de l’armée de Roberts de façon à permettre à Smuts de récupérer et d’évacuer de Pretoria le plus d’équipements et de biens possibles. La réussite de ce plan dépassa toute attente. Le plus grand tour de force de Smuts fut incontestablement d’avoir mis à l’abri de tous les avoirs du gouvernement. Or et liquidités équivalaient à près d’un demi-million de livres. Ce capital se trouvait dans les coffres de la Banque nationale et de l’Hôtel de la Monnaie. La Monnaie coopéra sans difficultés, alors que les directeurs de banques se montrèrent récalcitrants. Smuts dut brandir la menace d’un recours à la force pour récupérer l’ensemble des dépôts. Dans l’après-midi du lundi 4 juin il fit tout charger à bord d’un train spécial, à la surveillance duquel fut affecté un contingent de gardes supplémentaire. Tandis que des obus éclataient de tous côtés, le convoi se mit en route vers l’est. Le précieux chargement devait permettre – sur le plan financier en tout cas – aux Boers de prolonger durant assez longtemps la guerre…

Ce dont Botha avait besoin, c’était d’un surcroît d’énergie pour renforcer sa détermination et galvaniser ses hommes. Roberts mettait tout en œuvre pour l’obliger à négocier. Après le conseil de guerre du 2 juin, il n’en fut plus question pour Botha. En outre, les tentatives de manipulation auxquelles Roberts se livrait à son encontre le révoltaient. Aller jusqu’à instrumentaliser sa propre femme ! Comme si celle-ci allait se prêter à pareil stratagème, et tenter de le convaincre ! Mais qu’importait. Il joua le jeu, réfléchissant en même temps à la façon dont il allait pouvoir tirer parti de sa détermination et de son assurance retrouvées.

Ce fut, cette fois encore, Christiaan de Wet qui donna l’exemple. D’abord le 4 juin en capturant près de Swavelkrans un convoi britannique de 56 fourgons. Les 160 hommes qui l’escortaient se rendirent immédiatement. Trois jours plus tard, De Wet fit apparaître de manière plus évidente encore la vulnérabilité des lignes d’approvisionnement britanniques. Avec les commandants Stoffel Froneman et Lucas Steenkamp, il lança trois attaques contre la gare de Roodewal et ses alentours, à 50 kilomètres au nord de Kroonstad. Les Britanniques avaient rassemblé sur place d’importants stocks de munitions, de nourriture, de couvertures et de vêtements, prêts à être acheminés vers Pretoria. Une partie de ces fournitures militaires était déjà chargée dans un train. De Wet mit la main sur l’ensemble de ces réserves. Il ne pouvait tout prendre : la nouvelle tactique des Boers, privilégiant la mobilité, ne permettait pas de transporter avec soi de telles quantités. Il se saisit d’autant de munitions qu’il le put et, dans l’attente d’une future utilisation, les enfouit près de Roodepoort, sa propre ferme, qui était peu éloignée. Il permit à ses hommes de s’emparer de tout ce qu’ils convoitaient. Ils devaient bien entendu aussi emmener les presque 800 Britanniques qu’ils avaient faits prisonniers durant leurs dernières actions. De Wet dynamita tout le reste : le train, la gare, les rails, les stocks de vêtements et de provisions, ainsi que les munitions restantes. Une explosion tonitruante creusa un cratère de 6 mètres de profondeur et de 30 mètres de long sur 18 de large : un feu d’artifice spectaculaire qui fut visible jusqu’à Kroonstad5.

Lord Roberts dut se rendre à l’évidence. La prise de Pretoria n’avait pas eu le résultat escompté. La victoire définitive sur les Boers n’était pas encore acquise. Derrière son dos, dans l’État libre d’Orange, De Wet attaquait ses lignes d’approvisionnement. Botha se jouait de lui sous son nez. S’il avait envisagé à un moment donné de se rendre – Roberts en avait entendu parler par des intermédiaires –, le commandant- général s’était manifestement ravisé. Opposer pareil refus à la tenue de pourparlers de paix signifiait qu’il était décidé à continuer le combat. Botha semblait même rechercher une confrontation majeure. Il avait cette fois encore envoyé les forces qui lui restaient (soit environ 4 000 hommes équipés de 30 canons) prendre position dans les monts Magalie, à 25 kilomètres environ à l’est de Pretoria, selon le dispositif qu’ils avaient toujours adopté jusqu’alors. Ils formaient un large front, de chaque côté de la ligne de chemin de fer. Roberts disposait de troupes prêtes au combat dont l’effectif était plus de quatre fois supérieur à celui des Boers, et équipées de 80 canons. Il lança son attaque le 11 juin à Diamond Hill – que les Boers nommaient Donkerhoek (le « coin noir ») – en recourant à une bonne vieille méthode : lui et l’infanterie au milieu, tandis que, sur les flancs, la cavalerie effectuait des manœuvres pour envelopper l’ennemi. French était à gauche. Hamilton à droite. L’artillerie se déployait sur toute la largeur.

Ce fut l’avant-dernière grande bataille de la guerre des Boers, qui à elle seule offrit le répertoire complet de toutes les péripéties guerrières : renversements de situations, percées prometteuses, contre-attaques menaçantes, redistribution tactique des corps de troupes sur le terrain, et dénouement abrupt. Pour la dernière fois, Churchill – sur le flanc droit, près de Hamilton, bien sûr – brossa à l’intention des lecteurs du Morning Post un tableau saisissant du champ de bataille, dans lequel il mit en valeur les actes d’héroïsme : Hamilton continuant comme si de rien était à se battre après avoir été touché à l’épaule gauche par un éclat d’obus, lequel, heureusement, ne pénétra pas en profondeur. Broadwood, qui vit successivement s’affaisser sous lui deux chevaux tués par balles, mais garda cependant « le calme imperturbable qui lui était habituel ». Le comte d’Airlie, qui, alors qu’il menait une audacieuse charge de cavalerie pour porter secours à une unité d’artilleurs, eut, pour prix de sa bravoure, « le corps traversé par un projectile de gros calibre et mourut presque aussitôt ».

Churchill ne cacha rien à ses lecteurs de la remarquable opiniâtreté de l’adversaire. Durant ces dernières semaines – en fait depuis le Natal –, il n’avait plus eu l’occasion de la voir à l’œuvre. Les troupes britanniques gagnaient du terrain sur leur flanc droit grâce à Hamilton, et au centre, où Botha dirigeait la défense boer, mais pas suffisamment pour s’imposer. Quant à French, il rencontrait de graves difficultés sur son flanc, face aux commandos de Koos de La Rey. À l’issue du premier jour, tout restait possible. Le 12 juin, la situation n’avait pas évolué. De La Rey prit peu à peu l’avantage et se prépara à déclencher une contre- offensive dirigée contre French. Mais Botha, soumis à la pression de plus en plus forte des troupes de Hamilton, ne put empêcher les Britanniques d’effectuer une percée en fin d’après-midi, qui fit planer la menace d’un encerclement. Le soir même, estimant le risque trop élevé, il ordonna une retraite générale, au grand désespoir de De La Rey. Ce fut donc une défaite pour les Boers, mais ils y virent cependant le signe d’une victoire morale sur eux-mêmes – « un élan d’énergie et d’espoir ». Les commandos du Transvaal avaient suivi l’exemple des sodas de l’État libre d’Orange et montré qu’ils savaient encore se battre. Leurs pertes étaient limitées ; 30 hommes étaient morts, avaient été blessés ou faits prisonniers. Ils avaient pu sauver tout leur équipement d’artillerie, y compris un Long Tom, dressé sur un wagon plat, et l’avaient emporté plus loin vers l’est. C’était précisément ce « sursaut mental » que Botha avait espéré voir se produire.

Roberts eut au matin du 13 juin la surprise de constater que l’ennemi avait fui, bientôt suivie d’une désillusion : rien n’était encore gagné. Les Transvaliens avaient fait preuve d’un acharnement inattendu. Du côté britannique, les pertes s’élevaient à 175 morts et blessés. En outre, la retraite en bon ordre des combattants boers attestait des remaniements qu’ils avaient opérés en matière d’organisation et de discipline. Ils étaient notamment déjà bien trop loin pour qu’une poursuite se révèle efficace. Ce qui signifiait que rien n’était encore joué, même au Transvaal. Cela dit, les commandos boers avaient totalement disparu des alentours de Pretoria. Il fallait à présent régler son compte à ce satané Christiaan de Wet. Nouveau défi pour les brigades d’Ian Hamilton déjà mises à rude épreuve. Elles allaient devoir cette fois reprendre leur marche sans leur correspondant de guerre. Churchill avait en effet décidé qu’il était temps pour lui de rentrer en Angleterre. Pour fêter ses adieux, il avait une dernière fois parié sur son incroyable chance. Il n’évoqua jamais cet épisode dans ses écrits, mais Hamilton le fit à sa place.

Au cours de la bataille de Diamond Hill, Churchill, au mépris de son statut de non-combattant, s’était à nouveau porté jusqu’aux avant-postes, juste sous une position en hauteur tenue par des Boers. Il n’avait pas hésité, en dépit des risques, à adresser à Hamilton des signaux pour lui indiquer une possibilité de prendre l’ennemi par surprise, utilisant son mouchoir fixé au bout d’un bâton. Hamilton parla, à ce propos, d’« acte de bravoure remarquable », tout en sachant qu’il employait là la formule consacrée figurant dans la citation à la Victoria Cross. Cette décoration n’était certes jamais attribuée à un civil6, mais Hamilton considérait que l’initiative audacieuse de Churchill forçait le respect. Il ne put toutefois obtenir de Roberts ou de Kitchener la moindre recommandation susceptible de valoir à Churchill une médaille ou distinction honorifique. Le commandant en chef estimait avoir rendu suffisamment honneur au jeune et insolent correspondant de guerre en daignant lui adresser à nouveau la parole après la prise de Johannesburg. Churchill n’avait fait aucun commentaire à ce sujet – du moins de façon publique. Il confia ces dernières lignes au Morning Post : « Je rends hommage à Hamilton et à sa vaillante colonne en l’agréable compagnie de laquelle j’ai parcouru tant de miles et assisté à tant de combats victorieux… Puissent-ils tous rentrer à bon port7 ! »

Le 5 juin 1900, jour où les Britanniques entrèrent à Pretoria, Leyds assistait à une réunion de la plus haute importance dans un grand immeuble de la Nieuwe Doelenstraat à Amsterdam, au siège de la banque Labouchère Oyens & Co., administratrice de tous les actifs que la République sud-africaine détenait en Europe. Quelques jours avant, les banquiers lui avaient donné la frayeur de sa vie en lui faisant savoir qu’il ne pourrait désormais disposer du compte qu’en présentant une procuration en due forme des autorités du Transvaal. C’était là la conséquence directe de l’annexion de l’État libre d’Orange, proclamée par Roberts, et de la prise de Johannesburg qui avait suivi. L’annexion du Transvaal semblait elle-même proche. La banque voulait des garanties. Leyds était-il toujours le représentant légitime des propriétaires des avoirs ?

Après toutes les nouvelles alarmantes provenant du Transvaal, c’était un vrai désastre. Leyds n’était évidemment pas en mesure de produire une procuration. Il n’en avait jamais eu besoin jusqu’alors. Comment l’obtenir à présent ? Les banquiers le connaissaient depuis des années. La maison de banque Labouchère Oyens & Co. avait toujours géré toutes les affaires financières du Transvaal en Europe. Et l’on en arrivait là ! « Me retrouver, si j’ose dire, dans un sou vaillant, ne serait-ce que pour subvenir aux besoins quotidiens de tous ceux qui dépendent de moi », écrivait-il. C’était incroyable. Le solde du compte se montait à près de 800 000 florins. Sans cet argent, il ne pouvait rien faire, et « tout ce [qu’ils avaient] entrepris en Europe et en Amérique menaçait de sombrer définitivement ».

Il fit intervenir en toute hâte ses avocats. Moltzer et Asser, ses fidèles conseillers, lui apportèrent également leur aide. Grâce à ce lourd arsenal juridique, il parvint à éviter la catastrophe. Durant la réunion, les banquiers se ravisèrent et l’autorisèrent à disposer des dépôts, qu’il s’empressa de transférer dans divers autres établissements bancaires, à l’exception d’un montant relativement modeste de 25 000 florins destiné à couvrir les engagements restant à liquider8.

« L’affaire Labouchere Oyens & Co. est réglée », télégraphia-t-il le 6 juin aux membres de la députation en voyage aux États-Unis. Cette information soulagea Ficher, Wessels et Wolmarans : le compte en banque d’Amsterdam servait aussi à régler leurs frais, et ils avaient eux-mêmes suffisamment de soucis en tête. Les résultats de leur mission s’avéraient aussi décevants dans le Nouveau Monde qu’aux Pays-Bas. Les témoignages d’enthousiasme et de sympathie ne manquaient pas, mais pour ce qui était du soutien politique, Washington se montrait encore plus réticent que La Haye. Voulant se ménager la possibilité d’en appeler à l’opinion publique, ils ne s’étaient pas présentés comme des « émissaires » accrédités mais comme des « délégués ». De ce fait, ils n’avaient pas été reçus avec les honneurs officiels par le président McKinley et son secrétaire d’État, Hay, mais seulement de façon informelle. L’accueil avait certes été cordial, mais les déclarations de presse à l’issue des discussions furent on ne peut plus claires : le président « désirait ardemment voir se terminer un conflit qui a causé tant de souffrances », mais n’envisageait pas d’autre issue que « le maintien d’une politique de neutralité impartiale ».

La mission diplomatique avait échoué. Que faire dans ces conditions ? Les membres de la délégation étaient partagés. Le 8 juin, Leyds reçut deux lettres de Washington. Dans l’une, Fischer affichait sa confiance en l’opinion publique : « La sympathie est plus forte que je ne le pensais, je crois vraiment que quatre-vingt-dix pour cent des Américains sont derrière nous. » Si « le peuple s’exprimait à travers des résolutions, des mémorandums, etc. », McKinley pouvait être contraint à lâcher du lest. Après tout, il y avait des élections dans l’année. La seconde lettre venait de Wolmarans. Son opinion divergeait de celle de Fischer. Plus exactement, il n’avait pas d’opinion bien arrêtée. D’un côté, il demandait à Leyds de faire transférer le plus rapidement possible 10 000 livres à Chicago pour financer une campagne de propagande. De l’autre il insistait sur la nécessité qu’il y avait à proposer soit à la Russie, soit à la France – où à ces deux puissances en même temps – d’exercer un protectorat sur le Transvaal et l’État libre d’Orange. Leyds n’avait pour cela qu’à prendre contact sans délai avec chacun de ses homologues, russe et français.

Ces deux requêtes mirent Leyds dans une situation embarrassante : d’une part, tout portait à croire que Wolmarans agissait en franc-tireur ; d’autre part, son idée était parfaitement insensée. Ce qu’en termes choisis il formula de la sorte : « Sa lettre ne permet pas de saisir pleinement la mesure de son intelligence. » Ne se sentant néanmoins pas habilité à refuser ces requêtes, il transféra la somme demandée et soumit l’idée d’un protectorat aux représentants de la France et de la Russie en poste à Bruxelles. « Non parce que je crois qu’il y sera donné suite » – ce qui aurait inévitablement conduit à une guerre avec l’Angleterre – mais simplement pour être agréable à M. Wolmarans. La réponse de Saint-Pétersbourg et de Paris parvint au bout de quelques jours. Elle était claire. Leyds la transmit le 12 juin aux États-Unis : « La Russie et la France font part de leur vive sympathie, mais refusent l’offre de protectorat9. »

« Homme de devoir » : voilà qui résumait bien la personnalité de Leyds. Plus l’avancée de Roberts se confirmait, moins il avait l’assurance que ses lettres parvenaient effectivement au gouvernement du Transvaal ; tout comme il ignorait quand, où, et à qui elles étaient transmises. Il s’obstina néanmoins à les envoyer, s’en remettant invariablement au même intermédiaire, Gerard Pott, consul général des deux républiques boers à Lourenço Marques. Il continua également à s’acquitter d’une autre tâche essentielle : l’exportation clandestine d’armes. Celles-ci empruntaient le même itinéraire – une escale de transit avait lieu sur le territoire de la colonie française de Madagascar. En mai 1900, il fit expédier en fraude un gros chargement de 10 000 cartouches de Mauser dissimulées dans des « emballages à savon » ainsi que des pièces détachées de machines à fabriquer les cartouches. Deux techniciens monteurs pourvus d’un contrat de travail de quatre mois accompagnaient la cargaison qui comprenait en sus des douilles de cuivre et des capsules fulminantes pour armes à tir rapide, également cachées dans des « boîtes à savon ». Ajoutez encore à cela des mécanismes permettant de faire exploser les trains, des miroirs pour projecteurs électriques, des cerfs-volants émettant des signaux, un téléphone de campagne, de la soie pour les ballons d’observation. Il ne se chargeait que de l’expédition, espérant que tout arriverait à bon port10.

Ne pas s’arrêter, c’était encore la meilleure manière d’apporter sa contribution. Contre toute raison, peut-être, mais il avait besoin de s’occuper pour tenir bon et garder espoir. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il se présenta le 11 juin devant le tribunal de Bruxelles comme témoin principal de l’affaire Selati. Celle-ci remontait à l’année 1891, lorsque le président Kruger et le Conseil exécutif – contre l’avis de Leyds, alors secrétaire d’État – avaient conclu avec le baron Eugène Oppenheim un accord concernant la construction d’une ligne de chemin de fer à destination des champs aurifères du Selati. Au fil des ans, il était apparu que la compagnie constituée à cet effet était empêtrée dans un écheveau de montages financiers douteux. La justice était intervenue, intentant notamment un procès pénal au baron Eugène, à son frère, le baron Robert, ainsi qu’à d’autres directeurs de la compagnie. Leyds, qui en savait beaucoup plus que n’importe qui d’autre à ce sujet, estima qu’il était de son devoir d’être présent à l’audience11. Bien lui en prit : un mois et demi plus tard, les accusés se virent condamnés à des peines de prison et à des amendes. Toutefois l’activité qu’il avait déployée à cette occasion l’avait empêché d’assister à un événement d’une grande importance pour le Transvaal, dans la préparation duquel il s’était beaucoup investi à titre personnel.

Le samedi 9 juin, dans l’après-midi, eut lieu sur le site de l’Exposition universelle de Paris, l’inauguration officielle du pavillon du Transvaal. Pour la première fois, la jeune république boer prenait place dans le concert des nations. Les préparatifs avaient débuté l’année précédente, alors que la paix régnait encore. Le fait que le pays fût désormais impliqué dans une guerre sans merci contre une autre nation participante – qui jouait ici un rôle de premier plan – constituait évidemment un crève-cœur, d’autant que la capitale venait d’être prise. L’heure n’était pas aux festivités. Le consul général Pierson reçut quelques invités auxquels il fit visiter le pavillon.

Ils furent assez dépaysés par ce qu’ils virent. Le pavillon était divisé en trois parties. Dans le bâtiment principal, de facture classique, la présentation « officielle » du Transvaal consistait en un étalage bariolé, habituel à l’époque, de photos, de dessins, de données statistiques se rapportant à l’enseignement et à d’autres services publics, d’animaux empaillés, de produits locaux et d’un char à bœufs en modèle réduit. Atmosphère tout à fait paisible et bon enfant, où rien ne renvoyait à la guerre. Mais dans le salon d’honneur, au premier étage… se dressait un buste du président Kruger, « le visage baigné de mâle sérénité, le regard au ciel, confiant, inébranlable », selon Gustave Babin du Journal des Débats12. Des ouvriers parisiens avaient déposé devant lui un bouquet de fleurs bleues, blanches et rouges, garni de fougères, de rubans dans les mêmes couleurs, avec cette inscription : « Vive les Boers ! »

Le deuxième bâtiment était placé sous le signe de l’or. Le Witwaterstrand présenté comme le plus gros gisement du monde. L’or comme source de prospérité pour le Transvaal, mais aussi élément de division et de dissension sociale ; et, pour beaucoup, cause de la guerre. Mais rien de cela n’était manifeste. L’exposition était avant tout consacrée à l’or en tant que produit industriel. Un atelier permettant aux visiteurs de se faire une idée du processus de production avait été installé. Toutes les phases de l’extraction et de la transformation y étaient présentées, accompagnées d’informations sur les rendements et les profits spectaculaires enregistrés durant les années précédentes. Il s’agissait en somme de familiariser le public avec le nouveau Transvaal industriel – qui se trouvait, de fait, sous domination britannique depuis presque dix jours.

Le troisième bâtiment était, lui aussi, bien spécifique. C’était le Transvaal ancien, rustique, pastoral, et toujours indépendant qui était présenté. Celui du paysan boer13. On avait affaire à une véritable réplique de ferme afrikaner. Une maison simple, aux murs blancs, couverte d’un toit de chaume, pourvue de fenêtres étroites et de portes basses. L’intérieur avait été aménagé selon la tradition. La salle commune au centre. Derrière, la cuisine. À gauche et à droite, les chambres et les remises. Une table recouverte d’une grosse nappe grise sur laquelle était posée « une miche de pain entamée ». « Un banc à dossier, dont l’assise était constituée de lanières de cuir entrecroisées. » Deux ou trois vieilles chaises de même facture. Une étagère garnie de « rares vaisselles à fleurs », quelques photos au mur dans des cadres de papier marbré, une pendule à coucou, et – meuble le plus imposant de la pièce – un harmonium, sur laquelle était posée une bible « reliée en veau ». À gauche de la pièce commune, la chambre du chef de famille, meublée d’un « lit à rideaux de cotonnade » au chevet duquel étaient accrochés des vêtements et, seul détail qui rappelait la guerre, un grand chapeau de feutre et un fusil. Étonné et admiratif à la fois, Babin notait : « Et c’est triste et c’est pauvre. […] Voilà le lamentable foyer que défendent là-bas les Boers vaillants14 ! »

Au bout de huit mois de guerre, Churchill continuait lui-même à être surpris et déconcerté par les Boers. Dans un article publié dans le Morning Post, il soutenait que ce qu’ils accomplissaient était, humainement parlant, tout simplement incroyable. En guise d’explication, il recourait à une comparaison d’ordre physiologique. Roberts avait, somme toute, terrassé son adversaire. « Nous avons pris possession du Rand », le système digestif qui transforme l’or en armes et en munitions. « Nous nous sommes emparés du cœur à Bloemfontein, du cerveau à Pretoria. » Nous contrôlons la majeure partie du réseau ferré, et donc les « veines et les nerfs ». Autrement dit, le Grand Corps boer était mortellement blessé. Mais des convulsions et des spasmes l’agitaient encore : en particulier, sa jambe gauche, bottée, décochait de façon soudaine des coups de pied très douloureux. Deux interventions étaient nécessaires pour en finir une fois pour toutes : la première, consistant à neutraliser la jambe dangereuse, la seconde destinée à comprimer la trachée de façon à provoquer l’étouffement – c’est-à-dire à couper complètement sa ligne d’approvisionnement depuis Lourenço Marques.

Deux hommes, Ian Hamilton et Redvers Buller – les généraux dont il avait accompagné les troupes durant des mois – lui paraissaient tout indiqués pour accomplir ces missions. Lui-même ne serait plus auprès d’eux. Sa décision de rentrer en Angleterre était définitivement arrêtée. « La politique, Pamela15, les finances et les livres m’attendent », écrivit-il à sa mère le 9 juin. De son propre aveu, son séjour en Afrique du Sud avait été une expérience prodigieuse. Elle lui avait apporté tout ce qu’il espérait : une succession d’aventures, la notoriété et même la gloire – même sans décoration à la clé. Il s’était fait, par ses propres moyens, et sans compter sur l’influence de son père, un grand nombre de nouveaux amis, dont certains occupaient de hautes positions, et avait réussi à ne pas susciter trop d’hostilité. Sa réputation d’écrivain était définitivement établie. Ses reportages dans les colonnes du Morning Post avaient attiré l’attention. Ceux qu’il avait écrits au Natal étaient déjà rassemblés dans un livre publié début mai 1900 sous le titre London to Ladysmith via Pretoria, et qui était un succès. Il souhaitait s’atteler rapidement à l’édition du second volume, Ian Hamilton’s March, de façon qu’il soit disponible en librairie avant la vaste tournée de conférences planifiée par son agent à travers l’Angleterre et les États-Unis. Outre le joli pécule qu’elle allait lui procurer, elle constituait aussi un tremplin vers un objectif plus élevé : la carrière politique dont il rêvait. Le gouvernement conservateur de Salisbury qui comptait bien profiter de la popularité de la guerre dans l’opinion publique, avait décidé de la tenue d’élections avant la fin de l’automne. Churchill était déterminé à repartir à la conquête d’un siège à la Chambre des Communes. À nouveau dans le fief libéral d’Oldham, mais en qualité, cette fois, d’illustre vétéran.

Il avait commencé à préparer son retour aussitôt après la bataille de Diamond Hill. Une surprise l’attendait toutefois quelques heures avant son départ de Pretoria. Alors qu’il était en train de boucler ses valises au Grand Hôtel, le directeur avait soudain surgit devant lui, suivi de deux dames. L’hôtel était complet, et le directeur avait une demande à lui faire. Mais Churchill n’écoutait déjà plus. Une des deux femmes se trouvant derrière le directeur n’était autre que sa tante, lady Sarah. Que diable venait-elle faire ici ? Ils n’eurent pas le temps de s’expliquer. La surprise des retrouvailles dissipa instantanément les démêlés du passé. Elle se précipita vers lui et l’embrassa. Elle venait d’arriver de Mafeking. Du coup Churchill se comporta en neveu serviable, proposant spontanément à lady Sarah de rester un jour de plus pour lui faire visiter Pretoria. En attendant, il mettait à son entière disposition la moitié de la suite qu’il occupait.

Il lui montra bien sûr le camp dont, avec son autre neveu, le duc de Malborough, il avait délivré les prisonniers. Et près de l’École modèle, il lui fit le récit palpitant de son évasion. Il l’invita à un dîner d’adieu en compagnie d’un groupe d’officiers. Il lui fit durant cette journée une impression beaucoup plus favorable que par le passé. Il était en bien meilleure forme, trouvait-elle : « Winston… n’a passé que peu de temps au contact des troupes de lord Roberts », mais il a réussi à « acquérir influence et autorité. Sa conversation était très intéressante, et tout le monde adorait l’entendre ». Le lendemain, de bon matin, elle assista à son départ en gare de Pretoria.

Une toute dernière surprise lui fut réservée durant le trajet vers Le Cap. À quelques dizaines de kilomètres au-delà de Kroonstad, juste avant Koppies, le train s’arrêta brusquement. Churchill descendit pour voir ce qui se passait, et c’est alors que, tout près, un obus explosa. De petit calibre certes, mais tout de même… Cent mètres plus loin, devant la locomotive, le pont de chemin de fer en bois était en flammes. Le train était bourré de soldats qui se mirent à sortir de leurs wagons. Pas un seul officier en vue. La scène n’était que trop familière à Churchill. Il n’avait aucune envie de renouveler l’expérience de Chieveley et du train blindé. Il courut le long de la voie, grimpa d’un bond dans la locomotive et transmit des instructions au conducteur : faire machine arrière vers Koppies, qui n’était qu’à cinq kilomètres et où se trouvait un camp de l’armée britannique. Donner le signal du départ, en actionnant le sifflet à vapeur pendant que lui, sur le marchepied, criait aux hommes de remonter à bord du train. Il vit tout à coup apparaître un groupe de silhouettes sombres dans le cours d’eau asséché qu’enjambait le pont en feu. Des Boers ! Il chargea son Mauser. Il n’était plus soldat ni même correspondant de guerre, mais il n’allait pas pour autant se laisser capturer à la toute dernière minute. Il tira six ou sept balles dans leur direction. Le train se remit en marche vers Koppies. Il ne lui restait plus qu’à se procurer une voiture et un attelage de chevaux16.