Am 21.1.1893 als Sohn eines Bauern geboren, kam Streil 1912 zur 8. Kompanie des Infanterieleibregiments nach München und blieb fortan Soldat. Bei Kriegsbeginn (1914) war er Unteroffizier, machte sich als Gruppenführer, Patrouillengänger und Einzelkämpfer einen Namen und rückte bald zum Vizefeldwebel und Offizierstellvertreter auf. Er bekam die bayerische Goldene Tapferkeitsmedaille - die höchste bayerische Auszeichnung für Unteroffiziere und Mannschaften im I. Weltkrieg - verliehen, trug beide Eiserne Kreuze und für mehrfache Verwundungen das Goldene Verwundetenabzeichen. Am 24.12.1917 wurde er zum Leutnant der Reserve befördert. Damit gehörte Streil zu den 230 Unteroffizieren, die im I. Weltkrieg wegen hervorragender persönlicher Tapferkeit Offizier geworden waren. Später wurde er in die Reichswehr übernommen und zunächst Chef der l./IR (Infanterieregiment) 19, der Traditionskompanie seines früheren Regiments. Von 1933-37 war er als Inspektionschef an der Kriegsschule München tätig und wurde danach als Major Kommandeur des II./IR 62 in Landshut. Im Polenfeldzug von 1939 erhielt er die Spangen zu beiden Eisernen Kreuzen, und 1940 übernahm er, nunmehr Oberstleutnant, das IR 61 in München, mit dem er beim Krieg im Westen (1940) eingesetzt wurde. Streil fiel am 17 5.1940 bei der Erkundung eines Übergangs über den Chaleroi-Kanal und fand auf dem Soldatenfriedhof Lommel in Belgien seine letzte Ruhestätte. Er wurde posthum zum Oberst befördert, und am 30.6.1941 erfolgte die nachträgliche Verleihung des Ritterkreuzes. (Quellenangabe: Soldatenjahrbuch 1973, Schildverlag, München.)

Die Falle an der Moskwa

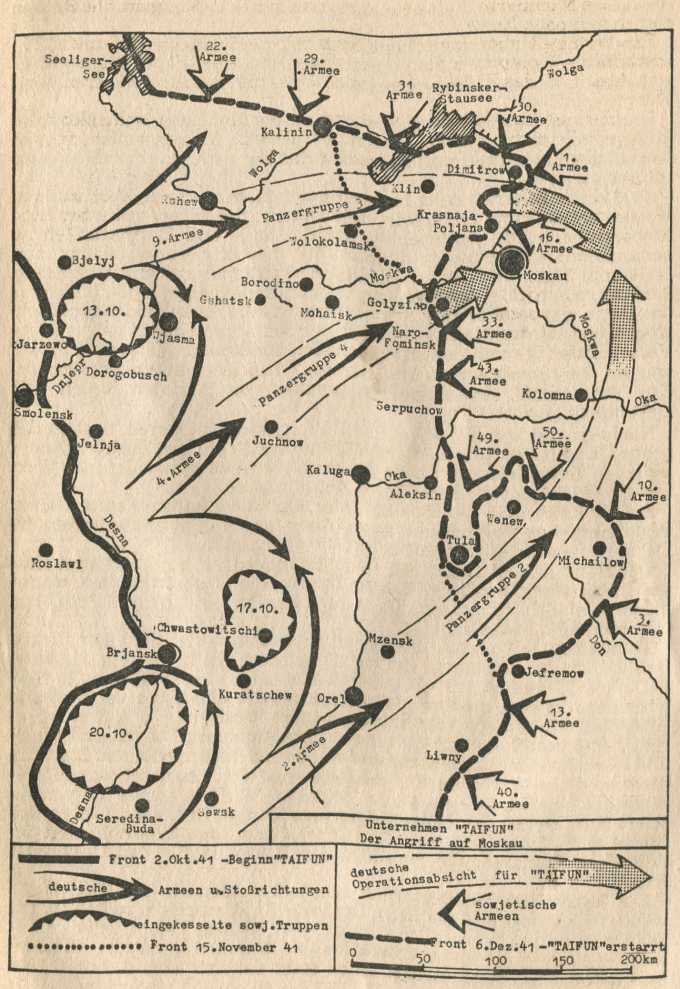

1941. - Der deutsche Vorstoß in Richtung Moskau. - Das Unternehmen „Taifun” aus der Sicht eines Kampfteilnehmers

Nach seinen Erfolgen in den Kriegen gegen Polen, in Norwegen, im Westen und auf dem Balkan hatte Hitler, „Führer“ und Reichskanzler, die ebenfalls unter seinem Oberbefehl stehende deutsche Wehrmacht am 22. Juni 1941 bekanntlich zum Angriff gegen die Sowjetunion antreten lassen - wie, auf den Tag genau, 129 Jahre vor ihm Napoleon mit seiner Grande Armée über den Njemen gegangen war. Und auch der „große Korse“ hatte das damals auf die gleiche Weise getan - überfallartig, ohne vorherige Kriegserklärung. Während die ursprünglich 556 000 Soldaten des französischen Kaisers erst nach verlustreichen Schlachten, so bei Witebsk, Smolensk und Borodino von ihrem Empereur auf Moskau eingedreht wurden, war die sowjetische Hauptstadt auch für Hitler nie ein vorrangiges strategisches Ziel gewesen. Offiziellen Überlieferungen zufolge habe er sich dazu erst von seinen Generalen überreden lassen.

Doch im Spätjahr 1941 waren die Würfel gefallen. 44 Infanterie- und 14 Panzerdivisionen standen - im Hinblick auf den bevorstehenden russischen Winter viel zu spät - zur Offensive bereit. Der Angriff wurde von Guderians Panzergruppe am 30. September begonnen, und am 2. Oktober setzten sich die anderen Großverbände in Bewegung. Hauptstoßrichtungen: Rshew - Kalinin zur nördlichen Umgehung Moskaus, Wjasma — Mohaisk im mittleren Sektor und Briansk, Orel-Tula zur Bildung einer südlichen Umklammerungszange.

Nach der Einkesselung von sowjetischen Verbänden bei Wjasma und Briansk niedergehende Regenfälle mit verschlammten Fahrbahnen im Gefolge brachten den deutschen Angriff 70-120 Kilometer vor der sowjetischen Metropole zunächst zum Stehen, der dann aber nach dem Einsetzen der Frostperiode wieder fortgesetzt wurde und Truppen der 3. Panzergruppe bis auf 30 Kilometer an das Moskauer Stadtzentrum herankommen ließ.

Zum erfolgreichsten „Feldherrn“ auf sowjetischer Seite wurde in der Folgezeit „General Winter“ mit Kältegraden bis zu 40 Grad minus, die für solche extreme Witterungsbedingungen nur unzulänglich ausgerüsteten deutschen Verbände vor schwerwiegende Probleme stellend. Der eigentliche Retter in höchster Not für das sowjetische Oberkommando saß aber im fernen Tokio: Dr. Richard Sorge, deutscher Auslandskorrespondent, für die deutsche Abwehr tätig, gleichzeitig aber auch Spion im Dienst Moskaus. Seine Meldung, daß das japanische Kaiserreich beschlossen habe, keinen Krieg gegen die Sowjetunion führen zu wollen, sollte den Ablauf der kommenden Ereignisse in ganz besonderem Maße beeinflussen. Denn diese Nachricht gab Stalin, dem sowjetischen Oberbefehlshaber, immerhin die Möglichkeit, die für die Abwehr eines eventuellen japanischen Angriffs an der Ostgrenze stationierten sibirischen Elitetruppen abzuziehen und in den Kampf um Moskau einzugliedern: sieben Armeen und zwei Kavalleriekorps, rund 100 erstklassige Divisionen also, nunmehr unter dem Befehl des Generals Schukow stehend.

Für den Winterkrieg ebenso hervorragend ausgerüstet wie ausgebildet, traten die sibirischen Verbände am 5./6. Dezember 1941 an der rund 300 Kilometer langen Front um Moskau zum Gegenangriff an. Für die Soldaten der deutschen Regimenter, durch Gefechtsverluste, vor allem aber durch Erfrierungen und Krankheit schon erheblich dezimiert, begann nun eine Elendsodyssee von unvorstellbaren Ausmaßen. Ohne entsprechende Winterbekleidung, zuweilen Tag und Nacht bei schrecklicher Kälte im tiefen Schnee liegend, blieben Tausende auf einem Weg, der sie einmal zu einem entscheidenden Sieg hatte führen sollen. Sie fielen, verhungerten oder erfroren auf der gleichen Erde, in der möglicherweise die Gebeine eines ihrer Urahnen ruhten, zum Kriegsdienst gezwungene Menschen aus fast allen deutschen Landen, die 1812 beim Rückzug von Napoleons „Großer Armee“ aus Moskau hier irgendwo auf ähnlich grausige Weise ums Leben gekommen sein mochten. Und es sollte noch Monate dauern, bis sich die weichende deutsche Front zwischen Rshew - Ghazk und Wjasma endlich stabilisieren konnte.

Das Schicksal einer Infanteriekompanie jener Tage, deren Kampf und Ende im nachfolgenden Beitrag geschildert werden, wurde nach den Aufzeichnungen eines Zugführers des Infanterieregiments 487 vom Verfasser rekonstruiert.

Die Redaktion

Sieben Stunden lang hatte das Infanterieregiment (IR) 487 in Schnee und eisiger Kälte gelegen, war gegen eine stark befestigte russische Waldbunkerlinie angerannt und davor verblutet. Vier weitere Stunden lag es dann im Feuer schwerer russischer Granatwerfer und „Stalinorgeln“ (Raketengeschütze). Wieder gab es Tote und Verwundete, zahlreiche Vermißte und „Frostschäden“.

Nach weiteren zwei Stunden - die Gefechtsstärke war mittlerweile bis zur Hälfte des Mannschaftsbestandes zusammengeschrumpft - kam endlich der Befehl der 267. Infanteriedivision (267. ID): - IR 487 löst sich langsam vom Feind und bezieht Riegelstellung entlang der Linie Punkte 234,6-198,0 südwärts von Trutanowka.

Damit war alles klar: Der schwierige und verlustreiche Entlastungsangriff der 267. ID im Zuge der vom VII. Korps durchgeführten Angriffsoperationen in Richtung Moskau war gescheitert. Die sowjetische Sperrlinie Nara-Teiche-Rollbahn-Poststraße-Moskwa-Knie konnte nirgendwo aufgerissen und durchstoßen werden.

Was nach diesem blutigen Fiasko blieb, war der Wunsch nach Ruhe, Wärme und - Schlaf. Nur weg aus dieser Eis- und Schneehölle!

Wo die imaginäre Linie Punkte 234,6 - 198,0 wirklich lag, wußte niemand. Die Bataillonskommandeure ebensowenig wie die Kompaniechefs.

Aber daß sie es gab, war Grund genug, um die erschöpften Männer zu einer letzten Kraftanstrengung anzuspornen.

Es wurde ein Stolpermarsch schlimmster Art. Die teilweise hüfthoch verwehten und eisglatten Waldwege ermöglichten nur ein langsames Vorankommen. Immer wieder sanken die schwerbeladenen Infanteristen bis zu den Hüften im Schnee ein. Die anfänglich noch gute Marschordnung der Kompanien löste sich bald auf. Die Fußkranken blieben zurück, ebenso jene, die an chronischem Durchfall litten. Zu ihnen stießen schließlich jene, die von Natur aus schwächlich waren.

Die Zug- und Gruppenführer, anfänglich noch bestrebt, ihren Haufen beisammenzuhalten, resignierten. Wer nicht mitkam, mußte eben sehen, wo er blieb. Und daß jemand absichtlich zurückblieb oder sich heimlich „verpinkerte“, wie es im Landserjargon hieß, war ziemlich ausgeschlossen. Jeder, der sich von den anderen entfernte, würde in der Kälte umkommen oder Gefahr laufen, von den Russen (Tausende von Rotarmisten lagen noch in den Wäldern versteckt) kassiert zu werden. Dieses Risiko ging niemand ein.

Eine andere Sache war die fehlende Marschsicherung. Es gab sie nicht. Andererseits konnte man schwerlich auf sie verzichten, weil die weit auseinandergezogenen Kompanien jederzeit mit einem überraschenden Angriff der im Wald versteckt liegenden Russen rechnen mußten.

Es wäre die Aufgabe der Kompanieführer gewesen, für eine wenn auch noch so schwache Marschsicherung zu sorgen. Daß sie es unterließen, lag wohl daran, daß sie genauso fertig und apathisch waren wie ihre Männer.

Selbst Feldwebel Tamm Führer des 1. Zuges bei der 10. Kompanie III./IR 487, der lange Zeit den Ehrgeiz hatte, seine Männer beisammenzuhalten, mußte schließlich kapitulieren. Er hätte die Lunge eines Jagdhundes und die Kräfte eines Bären haben müssen, wenn er überall dort hätte sein wollen, wo sich die Marschdisziplin gelockert hatte.

Irgendwie wird es schon gehen, dachte Tamm. Und meist ging es ja auch gut. Wozu also sich abhetzen und aufregen? Der nackte Selbsterhaltungstrieb verdrängte das jedem Führer auferlegte Verantwortungsbewußtsein.

Der die ganze Nacht anhaltende starke Gefechtslärm im ehemaligen Angriffsstreifen des IR 487 verstummte nach und nach. Nur noch vereinzelt dröhnten Artillerieabschüsse, ratterten Maschinengewehre, bis auch sie schwiegen. Es gab nichts mehr zu schießen, die deutschen Regimenter hatten sich zurückgezogen.

Nachdem die 10. Kompanie einige Kilometer entlang eines hochgelegten Telefondrahtes marschiert war, erreichte sie unvermittelt eine ziemlich große Waldlichtung. Darauf standen zwei oder drei Blockhütten und abseits davon ebenso viele Stallgebäude.

Nähere Einzelheiten waren im diesigen Licht des Morgens nicht zu erkennen.

Aber was den Augen vorerst noch verborgen blieb, entdeckten die schnuppernden Nasen: Rauch!

Wo es nach Rauch riecht, gibt es auch Feuer, und wo ein Feuer brennt, ist Wärme.

Leutnant von Franken, Chef der 10. Kompanie, der an der Spitze des 3. Zuges marschierte, hob die rechte Hand.

„Kompanie haaalt!“

Das Kommando hätte von Franken ebensogut in den Wind sprechen können. Es fand kein Gehör bei den Landsern, die nun, den Rauch in der Nase, nicht mehr zu halten waren.

Mit lautem Geschrei, als gelte es den Feind aus einer Stellung zu werfen, stürmten sie auf die Häuser zu und verschwanden darin. Einige Unteroffiziere brüllten zwar, eine Wirkung erzielten sie nicht.

Einer von ihnen ging Leutnant von Franken entgegen und meinte achselzuckend: „Die müssen den Verstand verloren haben, Herr Leutnant.“

„Oder sie haben ihn wieder bekommen“, antwortete von Franken und grinste.

Oberfeldwebel Bauer, Führer des 3. Zuges, betrat mit seinen Meldern die Lichtung.

Als er das Geschrei in den Häusern hörte, blieb er einen Moment verdutzt stehen und eilte dann schnellen Schrittes auf seinen Kompaniechef zu.

„Wie Sie sehen, Bauer, machen Ihre Leute Quartier“, sagte von Franken.

„Es hört sich eher an, als würden sie die Buden dort drüben auseinandernehmen“, antwortete Oberfeldwebel Bauer.

In seinem frostgeröteten Gesicht lag noch immer der Ausdruck fassungslosen Erstaunens, das wohl der unbegreiflichen Tatsache galt, daß seine Männer, die eben noch Mühe hatten, einen Schritt vor den anderen zu setzen, plötzlich die Kraft hatten, eine wüste Schlägerei vom Zaun zu brechen.

Der Lärm schwoll zu bedrohlicher Stärke an. Eine Haustür flog auf und spie drei, vier Gestalten aus, die sich im Schnee überschlugen.

Das war nun selbst von Franken zuviel. Er packte Oberfeldwebel Bauer am Arm.

„Los, kommen Sie mit, bevor diese Idioten noch größeres Unheil anrichten.“

Der wirkliche Grund für von Frankens Eile aber war, daß inzwischen auch der 2. Zug die Lichtung erreicht hatte. Die Männer von Oberfeldwebel Druwe würden, das war von Franken klar, mit grimmiger Freude die Gelegenheit beim Schopf nehmen, um sich an der Schlägerei zu beteiligen...

Zum Glück war alles mehr Theaterdonner als ernsthafter Streit. Im Handumdrehen gelang es Leutnant von Franken und Oberfeldwebel Bauer, die Ruhe wiederherzustellen und die hitzigsten Kampfhähne voneinander zu trennen.

Wie sich jetzt herausstellte, waren die Männer von der Zehnten mit einer Troßeinheit der 7. Infanteriedivision aneinandergeraten, der das Korps angeblich dieses Walddorf als Übergangsquartier zugewiesen hatte.

Durch das martialische Gebrüll in ihrer Ruhe aufgescheucht, hatten die Troßleute durchgedreht und sich mit allen möglichen Gegenständen zur Wehr gesetzt, obgleich es gar nichts zu verteidigen gab.

Die leidige Angelegenheit konnte rasch beigelegt werden, soweit es die unmittelbar Beteiligten anging. Dagegen hatte von Franken größte Mühe, den Führer der Troßeinheit, einen älteren, zur Dickleibigkeit neigenden Oberleutnant, zu beruhigen. Der Mann war außer sich und drohte von Franken, beim Korps Tatbericht einzureichen.

„Nun beruhigen Sie sich doch“, versuchte dieser den Oberleutnant zu besänftigen, „so etwas kann doch mal vorkommen. Ein kleiner Hauskrach zwischen Verwandten, Herr Oberleutnant, eine kleine Meinungsverschiedenheit. Aber wie Sie selbst sehen, ist alles wieder in Ordnung.“

„Das sagen Sie, Herr ... Herr ..kreischte der Oberleutnant, und die Ader auf seiner Stirn schwoll bedrohlich an. „Was sich Ihr Vandalenhaufen geleistet hat, ist ein Skandal ersten Ranges. Wissen Sie, was diese Untermenschen zu mir gesagt haben, als ich sie aufforderte, unverzüglich mein Quartier zu verlassen?“

„Nein. Das weiß ich natürlich nicht“, antwortete Leutnant von Franken.

„Halt’s Maul, Kotzsau, haben sie zu mir gesagt.“

„Kotzsau?“

„Jawohl: ,Kotzsau' haben sie gesagt. Sie haben schon richtig gehört. Das ist eine schwere Beleidigung eines Vorgesetzten, und ich werde dafür sorgen, Herr von Franken, daß dieser Mann sich vor einem Kriegsgericht verantworten muß. Ich werde Tatbericht einreichen, jawohl, Tatbericht.“

„Gegen wen werden Sie Tatbericht einreichen, Herr Oberleutnant?“ fragte von Franken mit eisiger Stimme.

Der Oberleutnant, der während der Rauferei an die rückwärtige Wand gedrängt worden war und sich hinter einem Tisch verschanzt hatte, schnappte nach Luft.

„Das werden Sie schon noch erfahren, Herr ...“, bellte er.

„Das hoffe ich sehr, Herr Oberleutnant“, sagte von Franken. „Sie finden mich im Haus nebenan, falls Sie noch Rückfragen haben sollten.“

„Moment mal, warten Sie... befahl der Oberleutnant.

Aber von Franken hatte sich bereits mit einer knappen Verbeugung verabschiedet und verließ den Raum. Hinter ihm her drängten sich seine Männer, aber auch einige Troßleute. Ein Obergefreiter vertrat von Franken den Weg und bat: „Kann ich Herrn Leutnant einen Augenblick sprechen?“

„Ja, natürlich. Was gibt’s denn?“

„Herr Leutnant, wir können alle beschwören, daß das Wort ,Kotzsau' nicht gefallen ist. Der Herr Oberleutnant muß sich verhört haben.“

„Ich hab’s mir fast gedacht“, sagte von Franken und grinste vielsagend. „Jedenfalls bedanke ich mich schon im voraus. Sollte es nötig sein, komme ich auf Sie zurück.“

„Jederzeit, Herr Leutnant“, antwortete der Obergefreite vom Nachschub, baute eine Ehrenbezeigung und ging wieder ins Haus zurück. Seine Kameraden zollten ihm laut Beifall, ein Zeichen, daß sie nicht auf der Seite ihres Kompanieführers standen.

Die ganze Angelegenheit verlief schließlich im Sand. Der Nachschub-Oberleutnant räumte das Haus und zog mit seinem Kompanietrupp in eines der Stallgebäude, wo er sich angeblich wohler und sicherer fühlte. Er ließ außerdem verlauten, daß er es unter seiner Würde halte, sich mit einem „Anarchistenhaufen“ anzulegen.

Dieser Ausspruch löste bei den Landsern große Heiterkeit aus und enthob von Franken der Pflicht, sich wenigstens pro forma nach dem unliebsamen Zwischenfall zu erkundigen, denn nun stand es eins zu eins.

Eine an sich lächerliche und unbedeutende Angelegenheit, die eigentlich gar keine Beachtung verdiente, wäre sie nicht symptomatisch für jene Tage gewesen. Jeder dachte nur an sich, der Kampf um ein schützendes Dach hatte archaische Formen angenommen. Denn wer nicht dann und wann wenigstens für ein paar Stunden irgendwo unterkriechen konnte, hatte keine Chance zum Überleben.

Als Feldwebel Tamm mit seinem Zug die Lichtung erreichte, waren die Häuser und Stallungen bereits so überfüllt, daß die berühmte Stecknadel nicht mehr zu Boden fallen konnte. Trotzdem mußten auch Tamms Männer untergebracht werden.

Tamm selbst ergatterte sich noch einen Wandplatz in einer der Scheunen. Hier lag, stand und saß alles kreuz und quer durcheinander. Es war unmöglich, nicht jemandem auf den Bauch zu steigen oder in die Seite zu treten. Einige Landser lagen sogar zwischen den Pferden der Nachschubeinheit.

Obwohl in der Scheune mindestens fünfzig Mann (samt Pferden) zusammengepfercht waren, wurde es nicht warm. Überall konnte der Wind durch die Ritzen pfeifen, und vom beschädigten Dach wehte es Schneewolken herein.

Das war wohl auch der Grund, warum in der Scheune ein dauerndes Kommen und Gehen herrschte. Der eine oder andere versuchte eben doch sein Glück in den geschützten Häusern, wurde aber natürlich nicht mehr eingelassen. Wenn er nun zurückkam, war sein Platz längst besetzt worden, und es gab Streit.

Zuerst hatte Tamm versucht, die Männer zur Vernunft zu bringen. Aber er gab es bald auf. Es hatte keinen Zweck, sich einzumischen. Ganz abgesehen davon war er viel zu müde, um sich mit den Landsern herumzuärgern.

Er wickelte sich in die froststarre Zeltbahn, bedeckte sich mit dem herumliegenden Heu und schlief mit dem Rücken zur Wand ein.

Wie lange er geschlafen hatte, hätte Tamm nicht sagen können. Er erwachte jedenfalls durch ein fürchterliches Geschrei und Kochgeschirrklappern. Die Pferde, durch den Krach aufgeschreckt, wieherten und keilten aus.

Tamm, der noch ganz schlaftrunken war, richtete sich auf und fragte seinen Nachbarn, was denn um Himmels willen los sei.

„Es soll eine Feldküche gekommen sein“, antwortete der Gefreite. „Jemand kam vorhin rein und sagte, es gibt zu futtern.“

„Eine Feldküche? Das soll wohl ’n Witz sein“, knurrte Tamm, der sich beim besten Willen nicht vorstellen konnte, daß sich tatsächlich eine Feldküche bis hierher verirrt haben sollte.

Er tastete nach seinem Sturmgepäck, an dessen Halterung das Kochgeschirr befestigt war. Gott sei Dank, es hing noch dran. Man mußte immer darauf gefaßt sein, daß einem im Schlaf gewisse Gegenstände abhanden kamen, die für dieses verdammte Waldleben unentbehrlich waren. Wer beispielsweise seine Decke auch nur einen Moment aus den Augen ließ, konnte damit rechnen, daß sie den Besitzer gewechselt hatte. Auch Kochgeschirre gehörten zu den begehrten Dingen, die man einfach mitgehen ließ, falls sich eine günstige Gelegenheit dazu ergab.

Es nützte dem rechtmäßigen Besitzer dabei wenig, wenn er das Kochgeschirr zeichnete, etwa seinen Namen ins Blech einritzte oder ähnliches. Der Name wurde entfernt, ein neues Zeichen hinzugefügt.

Die vielen zerkratzten Kochgeschirre waren der sichtbare Beweis dafür, wie oft diese schon ihren Besitzer gewechselt hatten.

Als Tamm als einer der letzten seines Zuges ins Freie trat, lief ihm Feldwebel Pöplau über den Weg.

„Stimmt das tatsächlich mit der Feldküche?“ fragte Tamm seinen Zugtruppführer.

Pöplau grinste. „Ja, das stimmt, wenn du es auch nicht glauben willst.“

„Und wo steht sie?“

„Eine Viertelstunde von hier. Mitten im Wald.“

„Und was ist es für eine? Ich meine, falls die Feldküche zu den Nachschubheinis gehört, brauchen wir erst gar nicht hinzulatschen. Die geben doch nichts ab.“

Pöplau schüttelte den Kopf. „Keine Angst, es ist eine Feldküche vom Bataillon.“

„Das kann doch nicht wahr sein“, entfuhr es Tamm.

„Ist aber so“, sagte Pöplau. „Und jetzt leg die Ohren an: Wir sind über die Riegelstellung, die wir beziehen sollen, längst hinausmarschiert. Deshalb das Dorf hier mit den Troßleuten.“

„Hast du den Chef gesehen?“

„Nee, der ist gerade beim Bataillon, neue Befehle empfangen, oder was weiß ich. Vielleicht verpaßt man ihm auch nur eine Zigarre, weil er wieder mal den Weg nicht gefunden hat.“

„Irgendwas gehört, wie es weitergeht?“ fragte Tamm.

Pöplau nickte. „Ja. Nach der Essenausgabe soll’s gleich weitergehen. In die neue Stellung. Aber es kommt noch besser: Hinter uns sind Russen, und die linke und rechte Flanke des Bataillons ist offen. Auch dort hocken die Iwans. Alles, wie gehabt: ’raus aus den Kartoffeln, ’rin in die Kartoffeln. Es ist zum Knochenkotzen.“

„Na, dann Mahlzeit. Kommst du mit?“

„Klar, was dachtest du denn?“ antwortete Pöplau.

Es war die Küche der Stabskompanie, die unter Dampf im Wald stand. Es gab - wer hatte es anders erwartet - eine dünne, versalzene Graupensuppe, in der ein paar Fleischfasern herumschwammen. Dazu pro Mann ein Stück knochenhartes Brot.

Das Brot verschwand in den Brotbeuteln, die Suppe wurde im Stehen gelöffelt. Da außer der 10. Kompanie auch noch Teile der 9. und 11. Kompanie mitverpflegt wurden, blieb nur noch ein kleiner Rest übrig.

Inzwischen war Leutnant von Franken vom Bataillon zurückgekommen.

„Kompanie fertigmachen zum Abmarsch!“

Der Befehl löste bei den Männern, die insgeheim gehofft hatten, wenigstens einen Tag Ruhe zu bekommen, tiefe Enttäuschung aus. Dutzende meldeten sich krank. Allein bei Tamms Zug wurden neun Mann vorstellig, die darauf bestanden, vom Bataillonsarzt untersucht zu werden. Die einen wegen ihrer frostkranken Füße, andere wegen Durchfall, Fieber etc.

Tamm wußte, daß fast jeder zweite Mann krank war, denn irgendein Leiden hatte jeder. Die Frage war nur: Rechtfertigte eine der Krankheiten das Wegbleiben von der Truppe?

Er selbst litt auch unter Durchfall. Außerdem hatte er sich die linke große Zehe angefroren, die dringend hätte behandelt werden müssen. Dennoch wäre er nicht auf den Gedanken gekommen, die Kompanie zu verlassen.

Er versuchte den Männern klarzumachen, daß es ganz einfach ein Gebot der Kameradschaft sei, jetzt, in der schwierigen Lage, durchzuhalten.

Drei ließen sich schließlich umstimmen, die anderen sechs aber bestanden hartnäckig darauf, zum Arzt zu gehen.

Dagegen war wenig zu machen. Jedem Soldaten, der sich krank und gefechtsuntauglich fühlte, stand es zu, sich vom Bataillonsarzt untersuchen zu lassen. Nur der konnte entscheiden, ob die Krankmeldung zu Recht bestand. In der Regel wurden von zehn „Krankmeldungen“ ohnehin fünf wieder zur Einheit zurückgeschickt, wobei Härtefälle unvermeidlich waren. Der betroffenen Kompanie nützte das freilich wenig, denn die „Krankmeldungen“ fielen zumindest für drei, wenn nicht gar für vier Tage aus. Schließlich hatten die Bataillons- und Regimentsärzte noch wichtigere Dinge zu tun, als Kranke zu untersuchen. Die Versorgung der Verwundeten hatte in jedem Fall Vorrang. So war es also unvermeidlich, daß Kranke oft tagelang warten mußten, bis sie an der Reihe waren. Daß der eine oder andere diese Situation ausnützte, um ein paar Tage „Sonderurlaub“ vom Krieg zu machen, ließ sich natürlich nicht vermeiden.

Tamm, der die sechs Mann in Verdacht hatte, sich verdrücken zu wollen, verlor zum erstenmal, seit er bei der Kompanie war — er stieß vor genau 3 Wochen vom Feldersatzbataillon zur 267. ID - die Beherrschung.

„Ihr Scheißkerle“, schrie er die Landser voller Wut an, „daß ihr euch nicht schämt? Soll ich euch mal sagen, was man mit euch machen sollte

„Keine Beleidigung, Herr Feldwebel“, fiel ihm ein Oberschütze - er kam aus Wien - ins Wort. „Wir müßten uns sonst überlegen, ob wir nicht Beschwerde führen sollten.“

Feldwebel Pöplau, der zufällig hinzukam, zog Tamm beiseite.

„Was regst du dich eigentlich auf, Menschenskind? Das sieht doch ‘n Blinder mit Krückstock, daß diese Armleuchter nichts taugen. Außer dem Wiener sind sie alle Nachersatz von der oberschlesischen Grenze. Mit denen hätten wir so oder so Ärger bekommen. Laß sie flitzen.“

„Wenn das Schule macht, stehen wir am Ende noch mit einer Handvoll Männer da“, erboste sich Tamm.

„Ja, schon gut“, sagte Pöplau. „Aber irgendwie mußt du sie auch verstehen. Die sind an der Grenze groß geworden und von der Mentalität her weder richtige Polen noch Deutsche. Und jetzt sollen sie plötzlich für Großdeutschland den Helden spielen. Überlege doch mal.“

Ein Melder unterbrach ihre hitzige Debatte.

„Zugführer zum Chef.“

„Da kannst du dich gleich bei von Franken abreagieren“, sagte Pöplau. „Schildere ihm ruhig die ganze Sache. Aber ich sage dir schon jetzt, du wirst dich wundern.“

Die Einsatzbesprechung der Zugführer fand in jenem Stallgebäude statt, wo Tamm ein paar Stunden geschlafen hatte.

Leutnant von Franken, der noch keine Minute zur Ruhe gekommen war, machte einen übermüdeten und gereizten Eindruck. Als alle Zugführer, einschließlich Feldwebel Pöplau, versammelt waren, deutete er auf einen Heuhaufen.

„Setzen Sie sich bitte. Ich habe Ihnen den neuesten Bataillonsbefehl mitzuteilen.“ Er schob sich mit dem Fuß eine leere Munitionskiste heran und setzte sich.

„Um es gleich vorwegzunehmen: Die Lage ist beschissener denn je. An Ruhe ist vorläufig nicht zu denken. Tut mir leid, Ihnen nichts Erfreuliches sagen zu können. Also kommen wir zur Sache ...“

Wie von Franken kurz mitteilte, hatte die geplante Linksverschiebung des VII. Korps, mit dem Ziel, die sowjetische Sperre an den Nara-Teichen zu umgehen, nicht zum Erfolg geführt. Zwar war es Kräften der 197. Infanteriedivision gelungen, einige Einbrüche im Verteidigungsnetz des Feindes zu erzielen, die Einbruchsstellen waren jedoch alle wieder abgeriegelt, Gegenstöße in vollem Gange. Hinzu kam noch, daß auf den deutschen Stoßverbänden schweres russisches Artilleriefeuer lag. Die Verluste wuchsen von Stunde zu Stunde.

„Aber das ist nicht das Entscheidende“, fuhr Leutnant von Franken in seinem Lagebericht fort. „Viel gravierender ist die Tatsache, daß die von uns in diesem Raum eingekesselten russischen Verbände Anstalten treffen, an ganz bestimmten Stellen auszubrechen. Beispielsweise bei Trutanowka. Von dort sind massierte Feindbewegungen in Richtung Rollbahn - alte Poststraße gemeldet worden. Der Zweck dieser feindlichen Operation ist eindeutig klar. Die Russen wollen einen Keil zwischen unsere Division und die 197. ID treiben. Gelingt ihnen das, ist das VII. Korps von allen seinen Nachschublinien abgeschnitten. Daher wird es unsere Aufgabe sein ...“

Die dem IR 487 gestellte Aufgabe war, drei größere Waldstücke abzusichern und unter allen Umständen zu halten. Wobei die Schwierigkeit darin lag, daß man es sowohl mit frontal angreifendem Feind als auch mit Kräften des Gegners zu tun hatte, die aus den Flanken herankamen.

„Wir müssen also aufpassen, daß wir nicht diejenigen sind, die eingekesselt werden“, beendete der Chef der 10. Kompanie die Einsatzbesprechung.

Von Franken, der Mühe hatte, sich aufrechtzuhalten, blickte reihum.

„Noch Fragen?“

„Jawohl, Herr Leutnant“, meldete sich Tamm.

„Schießen Sie los!“

„Bei meinem Zug haben sich neun Mann krank gemeldet. Drei habe ich umstimmen können, bei der Kompanie zu bleiben. Aber die anderen sechs bestehen darauf, dem Arzt vorgeführt zu werden.“

„Na, und?“ Franken schien nicht im mindesten überrascht zu sein.

„Wenn die sechs zurückgehen, ist mein Zug noch einundzwanzig Mann stark“, erregte sich Tamm.

Der Leutnant fuhr sich mit dem Handrücken über den bärtigen Mund.

„Wie sieht’s bei den anderen Zügen aus? Drube, Bauer?“

„Vier Krankmeldungen“, sagte Oberfeldwebel Drube.

„Elf Krankmeldungen“, Oberfeldwebel Bauer.

„Hm, könnte noch schlimmer sein“, resümierte der Leutnant trocken.

„Herr Leutnant, das ist fast ein Drittel unserer Gefechtsstärke“, erregte sich Tamm, der die Gleichgültigkeit seines Chefs nicht verstehen konnte.

„Ach, was. Lassen Sie Dampf ab“, bellte von Franken seinen Zugführer unwirsch an. „Wer krank ist, ist krank. Basta. Ich kann’s nicht ändern, und Sie können es auch nicht. Im übrigen sind mir zehn zuverlässige Männer lieber als ein Haufen Drückeberger. Wir können nur eines tun, aber ob es wirkt, weiß ich nicht: Alle Krankmeldungen werden notiert. Falls jemand simuliert, wird er später von der Urlaubsliste gestrichen.“

Franken blickte wieder reihum. „Noch etwas? Nein? Dann gehen Sie jetzt zu Ihren Zügen zurück. Abmarsch, sagen wir - in zehn Minuten ...“

Die Zugführer waren entlassen. Die Einsatzbesprechung hatte nicht mehr als zehn Minuten beansprucht.

„Nun hast du es selber gehört“, wandte sich Pöplau an Tamm. „Hoffentlich bist du nun kuriert. Wirklich, es hat keinen Zweck sich aufzuregen.“

Tamm hatte eine scharfe Erwiderung auf der Zunge, aber in diesem Augenblick begannen schwere russische Granatwerfer die Waldlichtung zu beschießen. Dumpf dröhnte das Plopp-plopp der Abschüsse. Weit konnten die russischen Werfer nicht entfernt sein.

Es war aber, wie sich herausstellte, kein gezielter Beschuß, und die Einschläge lagen weit verstreut auf der Lichtung und am Waldrand.

Dennoch: Die Männer der Zehnten fanden den Aufenthalt auf der Lichtung plötzlich gar nicht mehr so wünschenswert, denn wer konnte wissen, ob die Russen mit ihren versteckt liegenden Granatwerfern nicht doch die Hütten in Trümmer schießen würden?

Wo die Riegelstellung der 10. Kompanie genau lag, wußte niemand. Auch Leutnant von Franken hatte man nur die ungefähre Richtung gesagt, eine Marschkompaßzahl. Im übrigen stünde irgendwo auf dem Weg zur Stellung ein Einweiser.

Leutnant von Franken marschierte an der Spitze der Kompanie. Als nützliches Hilfsmittel, rasch in die neue Stellung zu kommen, erwies sich ein Telefondraht, der in die Richtung der Riegelstellung verlief.

„Telefondrähte führen fast immer zu einem wichtigen Punkt“, meinte von Franken optimistisch. „Also gehen wir am Draht entlang. Irgendwo muß er ja aufhören.“

Eine Weile ging es gut. Dann aber liefen plötzlich drei Drähte zusammen und wieder auseinander.

Welchem Draht sollte man folgen?

Der Leutnant entschied sich für den mittleren. Schon nach wenigen hundert Metern stellte sich heraus, daß es der verkehrte sein mußte; er führte zu weit nach Nordosten.

Die Kompanie folgte nun dem Draht, der mehr in nördlicher Richtung verlief.

Diesmal schienen sie mehr Glück zu haben. Sie erreichten eine kleine Waldschneise, in der Teile der MGK (Maschinengewehrkompanie) und der 9. Kompanie warteten. Auf Befehl des Regiments sollten diese Teile die geschwächte Zehnte verstärken.

Nach weiteren 800 Metern fand sich auch der Einweisposten, ein mürrischer, vor Kälte schlotternder Obergefreiter der Regimentsstabskompanie.

„Wie weit ist es noch bis zur Stellung?“ erkundigte sich von Franken.

„Vierhundert bis fünfhundert Meter“, antwortete der Obergefreite.

Er schien es eilig zu haben, was nicht verwunderlich war, denn er hatte schon über eine Stunde in der eisigen Kälte gestanden, mutterseelenallein auf weiter Flur.

„Wie sieht’s vorne aus?“ fragte Tamm den Obergefreiten. Der 1. Zug hatte die Spitze übernommen.

Der Obergefreite zuckte die Schultern.

„Wie soll’s wohl aussehen? Beschissen wie überall in dieser Ecke.“

„Könnten Sie sich ein wenig deutlicher ausdrücken?“

„Na ja, Russenbunker und Scharfschützen“, antwortete der Obergefreite. „Aber zu sehen ist weder von den einen was, noch von den anderen.“

Die Kompanie stapfte noch über eine halbe Stunde durch den knietiefen Schnee, bis der Einweiser endlich stehenblieb.

„Wir sind da“, erklärte er Leutnant von Franken.

Die vorgesehene Verteidigungs- und Riegelstellung der Zehnten erstreckte sich entlang eines Waldweges, der sich von Westen nach Südosten dahinschlängelte und teilweise durch dichtes Unterholz führte.

Im Schnee waren deutlich Fußspuren zu sehen. Ob sie von eigenen Leuten oder von Russen stammten, konnte niemand wissen.

Auch ein VB (Vorgeschobener Beobachter) der Artillerie, auf den man zufällig stieß und der gerade seine B-Stelle ausbaute, konnte keine näheren Auskünfte geben. Auf die Frage des Leutnants, ob er Russen gesehen hätte, meinte der VB, ein Oberfeldwebel, sarkastisch: „Bevor Sie hier einen Iwan zu Gesicht bekommen, Herr Leutnant, sind Sie schon tot.“

„Wie erfreulich“, sagte von Franken. „Noch eine Frage: Diese Russenbunker! Unser Einweiser erzählte davon. Wie weit sind sie von hier?“

„Das ist schwer zu sagen“, antwortete der VB. „Aber an die zwei- bis dreihundert Meter werden es wohl sein.“

Tamms Zug bildete den rechten Flügel. Da angeblich das I. Bataillon des IR 487 sich rechts an das III. Bataillon anschloß, wünschte von Franken, daß Tamm, wenn möglich, die Verbindung zum I. Bataillon herstellen sollte. Also machte er sich auf den Weg. Er nahm Pöplau mit.

Zunächst war alles gutgegangen. War alles bisher verhältnismäßig ruhig gewesen - von gelegentlichen Granatwerfer- und Artillerieeinschlägen ostwärts einmal abgesehen -, kam jetzt mit einem Male heftiger Gefechtslärm auf. Maschinengewehre ratterten. Etliche Artilleriesalven - vermutlich russische - donnerten in den Wald.

„Das muß beim ersten Bataillon sein“, rief Pöplau. „Wie weit schätzt du, daß die Knallerei entfernt ist?“

„Das ist schwer zu sagen“, antwortete Tamm. „Einen Kilometer vielleicht. Kann aber auch weniger sein. Im Wald klingt alles so verdammt anders.“ Im nächsten Moment brüllte er: „Achtung! Volle Deckung.“

Er hatte das verräterische Flattern der Werfergranaten gerade noch rechtzeitig gehört. Zehn Meter vor Tamm ratschte das Werfergeschoß in den Boden, explodierte aber nicht. Blindgänger! Den Männern rettete dieser Umstand wahrscheinlich das Leben.

Als die nächsten Granaten einschlugen, die keine Blindgänger mehr waren, hatte Tamm bereits hinter einem Baumstamm Deckung gesucht. Er war kreidebleich und zitterte an Händen und Füßen. So schnell konnte es also gehen! Eine Sekunde der Unaufmerksamkeit, und schon war es passiert.

Kaum daß Tamm sich von dem Schrecken erholt hatte, begann unweit des Pfades ein russisches Maschinengewehr zu schießen. Die MG-Garbe furchte keine zehn Meter vor Tamm und Pöplau durch den Schnee.

„Zurück! Die können uns einsehen“, schrie Pöplau.

Zurück? Sie hatten erst zirka zweihundert Meter ihres Verteidigungsabschnittes erkundet.

Die nächste MG-Garbe prasselte in die unteren Äste einer Fichte, hinter der Tamm Deckung gesucht hatte. Offenbar wußte der russische MG-Schütze genau, wo die beiden Deutschen lagen.

Pöplau rannte los und verschwand im Unterholz. Tamm zögerte noch einen Augenblick, sah dann aber ein, daß es sinnlos war, den starken Mann zu spielen. Er rollte sich seitwärts ab, sprang auf und lief ebenfalls davon.

Das Russen-MG schoß noch eine ganze Weile hinter ihm her, auch dann noch, als Tamm längst außer Sicht sein mußte.

Während Tamm mit vorgehaltenen Unterarmen durch das Gestrüpp rannte, malte er sich in Gedanken aus, was passiert wäre, hätte er seine Männer mitgenommen, um sie auf den ganzen Abschnitt zu verteilen. Sie wären unweigerlich in die MG-Falle der Russen gelaufen.

Eines freilich verstand Tamm nicht: Wieso lag das Russen-MG unmittelbar am Waldpfad, wenn angeblich die Bunkerlinie des Gegners noch einige hundert Meter entfernt war? Es gab nur eine vernünftige Erklärung hierfür: Die Russen schickten kleinere Stoßtrupps los, die sämtliche Waldschneisen und Wege vor der Bunkerlinie überwachten. Auf diese Weise störten sie nachhaltig und wirkungsvoll jede Angriffsbereitstellung der Deutschen.

Als Tamm und Pöplau zum Zug zurückkamen, fanden sie den Platz, wo die Männer warten sollten, leer.

„Was ist denn hier los?“ fragte Tamm verblüfft seinen Zugtruppführer.

Pöplau wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn.

„Was soll los sein? Die Burschen haben sich verkrümelt, als die Knallerei losging.“ Ohne Tamms Antwort abzuwarten, lief er einige Schritte in den Wald hinein und rief: „He, kommt raus! Es ist alles in Ordnung.“

Im Unterholz brachen Zweige, dann kamen zwei der Gruppenführer zum Vorschein. Als sie Tamm und Pöplau wohlbehalten vor sich stehen sahen, machten sie verlegene Gesichter.

Pöplau verschwand zum zweitenmal im Unterholz, und Tamm hörte ihn mehrere Namen rufen. Er bekam auch sofort Antwort. Der einzig mögliche Grund für ihr Verhalten konnte aber nur der sein, daß sie angenommen hatten, die beiden Feldwebel seien bei dem Feuerüberfall der Russen ums Leben gekommen.

So ähnlich drückte sich denn auch einer der beiden Gruppenführer, der Schütze Hundertmark, aus, als Tamm ihn barsch fragte, was das alles bedeuten sollte.

„Als die Granatwerfer und das Russen-MG zu schießen anfingen, glaubten wir, Sie und Feldwebel Pöplau hätte es erwischt“, erklärte der Hundertmark, ein ehemaliger Unteroffizier der Reichswehr, der nach achtjähriger Dienstzeit wegen Krankheit entlassen werden mußte, bei Anfang des Krieges wieder eingezogen worden war. Ein Militärgericht degradierte ihn wegen Trunkenheit und Vorgesetztenbedrohung.

„Mann, Hundertmark, ich hätte nie gedacht, daß ausgerechnet Sie so schnell die Nerven verlieren“, sagte Tamm vorwurfsvoll

„Wir versuchten sie ja zurückzuhalten“, verteidigte sich Hundertmark, „aber es war nichts zu machen.“

Ein so krasses Fehlverhalten wäre vor zwei Monaten noch unmöglich gewesen. Keine Gruppe und kein Zug hätte die Stellung verlassen, selbst dann nicht, wenn es nicht sicher war, ob der Zugführer noch lebte.

Die Demoralisierung breitete sich wie eine ansteckende Krankheit bei der Truppe aus. War das aber angesichts der schrecklichen Situation ein Wunder? Der einfache Soldat besaß einen untrügbaren Instinkt für das, was noch machbar war. In den Wäldern vor Moskau begann der Glaube an den Sieg zu wanken, das Überleben hatte ausschließlich Priorität.

Als Pöplau mit den Männern zurückkam, erwähnte Tamm, der sich mittlerweile wieder beruhigt hatte, den Vorfall mit keinem Wort. Er wies den Gruppen ihre Stellungen an, wobei er es vermied, Einzelposten aufzustellen. Die Geschichte von vorhin war ihm eine bittere Lehre gewesen. Es war ganz offensichtlich, daß die Männer nicht mehr die Nerven hatten, selbstverantwortlich eine Gefechtsaufgabe wahrzunehmen.

Die Einteilung in Drei- bis Vier-Mann-Gruppen verkürzte natürlich die Stellung um fast die Hälfte des ursprünglich vorgesehenen Raumes.

Die Vollzugsmeldung hätte Tamm auch durch einen Zugmelder machen können. Aus ganz bestimmten Gründen entschloß er sich jedoch, selbst zum Kompaniegefechtsstand zu gehen. Er wollte von Franken eindringlich auf die gefährliche Lage des 1. Zuges aufmerksam machen und ihm raten, den Zug zumindest mit Teilen der Verstärkung aufzufrischen.

Der Gefechtsstand lag zwischen dem 1. und 2. Zug unmittelbar am Weg. Der Kompanietrupp hatte bereits vier Löcher ausgehoben. Die Deckungslöcher waren so angelegt, daß sich über ihnen keine Baumäste befanden.

„Erster Zug befohlene Stellung bezogen“, meldete sich Tamm bei Leutnant von Franken, der, eingewickelt in seine Zeltbahn, in seinem Loch saß und rauchte. Danach berichtete er auch noch über seine Erkundungsbeobachtungen.

Von Franken drückte die Zigarettenkippe aus und schob sie in den Ärmelaufschlag. „Nicht gerade erfreulich“, brummte er.

Nachdem sich Tamm abgemeldet hatte, unterhielt er sich noch kurz mit dem Kompanietruppführer, der mit ein paar Mann Minen verlegte.

„Was gibt’s Neues vom Bataillon?“

Der Kompanietruppführer grinste säuerlich.

„Was soll’s Neues geben? Vom Bataillon erfahren wir erst wieder etwas, wenn es zurückgeht oder wenn wir einen Stellungswechsel vornehmen.“

„Sag mal, warum habt ihr eigentlich die Deckungslöcher für den Chef und die Melder nicht unter die Bäume gelegt?“ fragte Tamm den Kompanietruppführer.

„Sieh mal an, ist dir das auch schon aufgefallen“, sagte jener heiser. „Na ja, das hat seinen Grund ...“

Der Grund war der: von Franken wäre durch Granatwerferbeschuß beinahe einmal ums Leben gekommen. Sein Deckungsloch befand sich direkt unter einem Baum. Die Russen setzten eine Werfergranate in die Baumkrone, und der ganze Eisensegen ging nach unten.

„Rund um das Deckungsloch vom Chef fanden wir fingerlange Splitter“, berichtete der Kompanietruppführer. „Zwei steckten sogar in der Grabenwand. Seitdem meidet er Bäume wie die Pest. Vor allem dann, wenn mit Granatwerferbeschuß zu rechnen ist.“

Tamm war um eine wichtige Erfahrung reicher geworden. Als er zu seinem Zug zurückkam, waren seine Männer damit beschäftigt, Äste mit dem Spaten abzuhacken, um sich eine „Tannenhütte“ zu bauen. Der Lärm, den sie mit der Hackerei veranstalteten, war beträchtlich.

„Seid ihr denn alle total übergeschnappt?“ fauchte Tamm sie an. „Kapiert ihr eigentlich nicht, daß ihr mit der Hackerei unsere Stellungen verratet?“

„Das macht nicht mehr Lärm, Herr Feldwebel, als wenn wir mit dem Spaten ein Loch buddeln“, antwortete ein Obergefreiter. „Und im übrigen: Was ist wichtiger: Eine Mücke machen oder warme Beine haben? Und wenn’s knallt, können wir uns immer noch flach machen.“

„Mann, Sie sind ja bescheuert“, knurrte Tamm. „Aber macht, was ihr wollt. Nur jammert nicht, wenn euch bald die Fetzen um die Ohren fliegen.“

„Wenn’s zu ’nem Heimatschuß reicht, kann es mir recht sein“, tönte ein anderer und ließ sich nicht abhalten, kunstvoll seine „Tannenhütte“ aufzubauen.

Tamm gab es auf. Er wußte, daß es überhaupt keinen Sinn hatte, sie beeinflussen zu wollen. Sie waren stur wie ein Panzer und nahmen lieber eine Verwundung in Kauf, als in der beißenden Kälte elend zu frieren. Daß die Kälte bei einer Verwundung der Tod sein konnte, daran dachten sie nicht.

Nur zwei Gruppenführer und vier Mann gruben im Schweiß ihres Angesichts Löcher in den steinhart gefrorenen Boden.

Pöplau arbeitete mit der Verbissenheit eines Mannes, der wußte, wie nötig es war, wenigstens ein Stück in die Erde zu kommen.

Tamm bearbeitete mit der Spitzhacke den knochenhart gefrorenen Waldboden. „Hast du Vorposten aufgestellt?“ erkundigte er sich nebenbei.

„Ja, vier Mann. Liegen im Halbkreis in einer Entfernung von dreißig Metern vor der Stellung. Zwei weitere vierzig Meter den Pfad entlang. Ich denke das genügt.“

„Und wie warnen sie uns?“

„Leuchtkugel rot bedeutet: Feind greift an. Mehr brauchen wir nicht.“

„Gut, in Ordnung“, sagte Tamm und drosch die Spitzhacke in den Boden, wobei ihm langsam dämmerte, daß er keinesfalls tiefer als einen halben Meter in den Boden eindringen konnte.

Die harte Arbeit kostete ihn viel Kraft. Der Gefechtslärm aus dem

Abschnitt des Nachbarbataillons schien immer näher zu kommen. Jetzt schossen weit mehr Maschinengewehre als noch vor einer halben Stunde. Dann und wann explodierten auch beim 1. Zug einige kleine Werfergranaten.

Doch dann zwitscherte eine MG-Garbe über den Waldpfad hinweg und rasierte gar nicht weit von der Stelle entfernt, wo Tamm und Pöplau gruben, einigen Jungfichten die Kronen ab.

Pöplau, der geduckt hinter einem Baumstamm kauerte, sagte zu Tamm: „Das gefällt mir nicht. Da ist was im Busch. Hoffentlich halten die Vorposten die Augen offen.“

„Wer ist denn draußen?“

„Huber, Krawelski, Simon und Ketuscheik als Vorposten, Bettinger und Krause sind mit dem MG vorn am Waldpfad. Die Jungs sind in Ordnung, man kann sich auf sie verlassen.“

Im nächsten Augenblick dröhnten gar nicht weit entfernt die Abschüsse von Granatwerfern.

„Volle Deckung!“ brüllte Pöplau.

Auf dem Waldweg und im Wald selbst krepierte etwa ein halbes Dutzend Werfergranaten.

Eine Fichte wurde durch Volltreffer glatt entwurzelt und stürzte mit einem krachenden Geräusch über die „Tannenhütte“ des Gefreiten Hen-schel, dem aber nichts passierte.

Diesmal lagen die Einschläge mitten im Zentrum des 1. Zuges.

„Liegen bleiben, nicht bewegen“, brüllte Tamm. „Das ist beobachtetes Feuer!“

Einige Verwundete schrien nach dem Sanitäter. Aber schon wieder rauschten Granaten heran und donnerten in die Erde.

Und dann die nächste Lage! Tamm hatte die Geschosse überhaupt nicht herankommen hören. Es war nur ein kurzes, niederträchtiges Fauchen zu vernehmen gewesen, dem im Bruchteil von Sekunden die Einschläge folgten. Bäume knickten wie Streichhölzer um. Danach trat fast schlagartig wieder Ruhe ein.

Als erster meldete sich Feldwebel Pöplau wieder.

„Nicht aufstehen, liegenbleiben“, rief er in die Runde. „Die Verwundeten kommen gleich dran. Aber brüllt um Himmels willen nicht durch die Gegend, sonst kriegen wir noch eine Fuhre ab.“

„Mann, das waren aber dicke Brocken“, keuchte Tamm, der noch unter dem Schock des Beschusses stand.

Pöplau grinste verzerrt. „Ja. Zwölf-Komma-Sieben-Werfergranaten. Die Dinger haben keinen Drall. Deshalb kann man sie kaum hören. Man kriegt nur das letzte Fauchen mit, aber dann ist es meist schon zu spät.“

Sie krochen auf dem Bauch durch das Gewirr von Ästen und unter umgestürzten Bäumen hindurch, um nach den Verwundeten zu suchen.

Als ersten fanden sie den Unteroffizier Beneke, einen von Tamms Gruppenführern. Beneke saß in seinem Deckungsloch, blutüberströmt. Das Blut drang aus einer Brustwunde, die Beneke notdürftig mit einem Verbandspäckchen abgedeckt hatte.

„Hast du große Schmerzen?“ erkundigte sich Pöplau, während er mit seinem und Tamms Verbandspäckchen die klaffende Brustwunde zu versorgen suchte.

Beneke schüttelte den Kopf. „Es ist gar nicht so schlimm. Wirklich, ich kann’s aushalten.“ Er sah nach oben. „Baumkrepierer“, stellte er sach-lich fest. „So ’n Mist, ging alles nach unten. Na ja, zu ’nein Heimatschuß hat es gereicht, was meint ihr?“

„Klar“, sagte Pöplau und tätschelte dem Verwundeten die bärtige Wange. „Du bist ein Glückspilz, Hein. Wir bringen dich gleich hernach zurück, und in zwei Tagen kannst du mit den Karbolmäuschen schmusen.“ Mit „Karbolmäuschen“ meinte Pöplau die Krankenschwestern im Feldlazarett.

Beneke mußte jetzt husten, dabei spuckte er viel dunkles Blut aus. Der Husten ermattete den Verwundeten so sehr, daß er sich mit leichenblassem Gesicht gegen die Wand des Deckungsloches lehnen mußte.

„Bleib ruhig sitzen“, ermahnte Tamm den Unteroffizier. „Wir verarzten nur noch schnell die anderen, dann stelle ich einen Trägertrupp zusammen, der euch nach hinten bringt.“

Beneke hob müde die Hand. „Macht euch keine Sorgen, ich halte es schon aus.“

„Hast du seine Wunde gesehen?“ fragte Pöplau, als sie zum nächsten Verwundeten krochen. „Ein breiter Riß über die ganze rechte Brustseite. Geht durch bis auf die Rippen. Armer Teufel. Ich glaube nicht, daß er durchkommt.“

Als nächsten fanden sie den Gefreiten Hoffmann, einer von den Zugmeldern. Der Sanitäter, der Obergefreite Wenger, war schon bei ihm. Er versuchte einen Kopfverband anzulegen, um die faustgroße Schädelwunde am Hinterkopf abzudecken.

Zum Glück war Hoffmann nicht bei Bewußtsein. Er bekam nur schlecht Luft, hatte Schaum vor dem Mund, und über Wangen und Nase legten sich bereits die Todesschatten.

„Da ist nichts mehr zu machen. Er überlebt es nicht“, sagte der Sani verzweifelt. Er und Hoffmann waren Freunde.

„Bleiben Sie wenigstens bei ihm“, schlug Tamm vor. „Pöplau und ich kümmern uns schon um die anderen. Wen hat es noch erwischt?“

„Drei Mann. Granatsplitterverletzungen. Sie liegen gleich links unter einem der umgestürzten Bäume“, antwortete der Sanitäter.

Diese Verwundungen erwiesen sich zum Glück als weniger schwer, doch mußten alle zum Hauptverbandsplatz geschafft werden.

Nachdem eine Viertelstunde vergangen war, ohne daß ein zweiter Feuerüberfall stattgefunden hätte, wagten sich die Männer wieder aus der Deckung hervor und begannen nun ohne Befehl mit dem Graben von Schützenlöchern.

Tamm stellte einen Trägertrupp zusammen. Aus Ästen wurden Behelfstragen gezimmert, und wo das nicht möglich war, einfach starke Äste zusammengebunden, die man als eine Art Schlitten benutzen konnte.

Die Bilanz des Granatwerferfeuerüberfalls war niederschmetternd: sieben Verwundete! Der Gefreite Hoffmann starb noch vor dem Abtransport, Unteroffizier Beneke unterwegs. Er verblutete, wie Tamm später vom Sani erfuhr.

Etwa eine Stunde später gab es beim 1. Zug einen Zwischenfall, der um ein Haar böse Folgen gehabt hätte.

Im Gefechtsvorfeld der 10. Kompanie war es, trotz des immer noch anhaltenden Kampflärms beimNachbarbataillon, verhältnismäßig ruhig geblieben.

Bei den Stichkontrollen, die Tamm und Pöplau abwechselnd durchführten, meldeten alle Vorposten: „Keine besonderen Vorkommnisse.“

Gewiß, dann und wann glaubten die Vorposten verdächtige Geräusche zu hören, aber niemand konnte mit Gewißheit sagen, daß diese vom Feind verursacht wurden. Denn wer konnte beispielsweise wissen, ob das Knacken eines morschen Astes durch den unvorsichtigen Tritt eines Rotarmisten hervorgerufen wurde oder dieses Geräusch rein zufällig entstand? Die überreizten Nerven spielten ohnehin fast jedem einen Streich.

Bis jetzt waren die Vorposten vom Russen noch nicht beschossen worden, was natürlich die Frage aufwarf: Hatte der Gegner sie noch gar nicht entdeckt, oder wollte er durch sein seltsames Verhalten die deutschen Gefechtsvorposten nur in Sicherheit wiegen, um im günstigen Moment um so vernichtender zuschlagen zu können?

Unter normalen Umständen hätte das Feindverhalten die Landser stutzig machen müssen, noch dazu die russischen Bunkerlinien nur wenige hundert Meter vom Pfad entfernt lagen. Daß dies nicht der Fall war, zeugte von der Apathie der Männer, die einfach nicht mehr die Kraft besaßen, einen klaren Gedanken fassen zu können. Genaugenommen hatten die Vorposten überhaupt keinen Wert, denn die meisten dösten vor sich hin und vertrieben sich die Zeit damit, durch Trampeln mit den Füßen einigermaßen warm zu bleiben.

Selbst Tamm, psychisch und physisch noch viel unverbrauchter als die anderen, ertappte sich immer wieder dabei, wie er ins Dösen geriet, stur vor sich hinstarrte oder die Stiefel gegeneinander schlug. Wie mußte es dann jenen Landsern ergehen, die nun schon wochenlang in dieser Hölle lagen?

Welchen Gefahren die erschöpften Vorposten ausgesetzt sein konnten, zeigte sich denn auch am Beispiel der MG-Posten Bettinger und Krause, von denen Pöplau gesagt hatte, auf sie könnte man sich hundertprozentig verlassen.

Es war etwa eine Stunde nach dem Feuerüberfall der russischen Granatwerfer - die Verwundeten hatte man schon abtransportiert und dadurch weitere sechs Mann weniger im Einsatz als mit einem Male das MG Bettingers zu schießen begann.

Tamm ließ alles liegen und stehen, und als er keuchend bei der Vorpostenstellung Bettingers und Krauses ankam, schoß das MG immer noch. Der Feldwebel robbte durch den Schnee bis zur MG-Stellung, die hinter einem Busch lag.

Bettinger wendete Tamm sein bleiches Gesicht zu, in dem sich deutlich Entsetzen widerspiegelte.

„Was ist los?“

„Beinahe hätten sie uns hochgenommen“, quetschte Bettinger heraus.

„Aha“, murmelte Tamm und blickte zu Krause hin, der nach wie vor außerhalb der MG-Stellung lag und sich fortwährend den Nacken massierte. „Was hat er denn? Und warum liegt er vor der MG-Stellung?“

„Die Iwans haben ihm eins über den Schädel gezogen“, sagte Bettinger.

Bettingers MG-Schütze II kam jetzt langsam hinter die Deckung gekrochen.

„So, ihr verdammten Armleuchter“, sagte Tamm zu den beiden, „und jetzt raus mit der Sprache. Ich will genau wissen, was hier losgewesen ist.“

„ Ja“, fing Bettinger stockend zu berichten an. „Es war so: Wir hatten die ganze Zeit dagelegen und das Gelände beobachtet. Aber draußen auf dem Pfad rührte sich nichts. Wir ahnten nichts Schlimmes, als ganz plötzlich zwei Russen vor uns standen. Es ging dann alles rasend schnell. Ich riß das MG hoch, und Krause ging auf den anderen los. Der aber hatte einen Spaten in der Hand und drosch ihm damit auf den Stahlhelm. Ich schoß. Da gingen sie stiften. Das ist alles.“

Zu schön, um wahr zu sein, dachte Tamm wütend. Er glaubte Bettinger kein Wort.

In Wirklichkeit war die Sache wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Bettinger und Krause hatten gepennt, oder zumindest vor sich hingedöst. Die Russen, die vermutlich die deutschen MG-Posten schon längere Zeit beobachtet hatten, wagten einen handstreichartigen Überfall, wollten die beiden Deutschen kassieren. Irgendwie war dann etwas schiefgelaufen, und der Überfall ging in die Binsen ...

Ein Vorfall, wie er täglich überall an der Waldfront vor Moskau passierte. Übermüdete und unaufmerksame Gefechtsvorposten wurden überfallen, erschlagen oder verschleppt. In den meisten Fällen merkte man es erst nach Stunden, frühestens bei der Ablösung.

Tamm, begreiflicherweise mißtrauisch geworden, warf einen Blick auf Krauses Stahlhelm. Dieser zeigte tatsächlich eine fingerdicke, querlaufende Einbuchtung und dort, wo das Spatenblatt den Stahlhelm getroffen hatte, war die Farbe abgeplatzt.

Hätte Krause keinen Stahlhelm aufgehabt, wäre der Schlag tödlich gewesen und aller Wahrscheinlichkeit bis zum Hals durchgegangen.

Daß Krause jetzt ordentlich der Schädel brummte, war nicht verwunderlich. Vielleicht hatte er sogar eine leichte Gehirnerschütterung. Ein Grund, Krause auf jeden Fall abzulösen. Tamm nahm ihn mit zum Zuggefechtsstand und schickte einen anderen Mann zur MG-Stellung.

Als Feldwebel Pöplau von der Geschichte erfuhr, war er nicht im geringsten erstaunt und meinte: „Solange es knallt, halten sich die Männer gerade noch wach. Aber sobald nichts los ist, pennen sie ein.“

Tamm vertrat die Ansicht, daß etwas unternommen werden müßte, um solche unliebsamen und auch gefährlichen Zwischenfälle zu vermeiden. Die Frage war nur: Was konnte man tun?

„Das sicherste Mittel, zu verhindern, daß die Russen Vorposten überfallen, wären Minen“, sinnierte Tamm.

„Minen?“ Pöplau wiegte den Kopf hin und her. „Hast du vielleicht bei uns in den letzten acht Tagen Minen gesehen? Nee, Minen kriegen wir nicht. Das schlag dir aus dem Kopf. Es wird uns nichts anderes übrigbleiben, als dauernd nachzusehen.“

„Ein verdammter Mist ist das“, fluchte Tamm, mußte aber Pöplau recht geben. Es gab keine Möglichkeit, sich vor Überfällen der Russen zu schützen; außer scharfer Wachsamkeit, die von den überforderten Landsern wiederum einfach nicht mehr verlangt werden konnte.

Das Problem, vorgeschobene Gefechtsvorposten vor blitzschnellen und heimtückischen Feindüberfällen zu schützen, beschäftigte aber nicht nur die 10. Kompanie des IR 487. Auch die anderen Regimenter der 267. ID zerbrachen sich den Kopf, wie man hier Abhilfe schaffen könnte.

So bildete das IR 467, in dessen Bereich bereits sieben Vorposten ausgehoben worden waren, eine Gruppe, deren Aufgabe es war, geeignete Sicherungsmaßnahmen für die Vorposten auszutüfteln. Zuerst kam bei diesen Überlegungen wenig heraus, bis dann ein findiger Kopf die Idee mit dem „angepflockten MG“ hatte.

Nach welchem Schema die Überfälle stattfanden, wußte man. Zwei oder drei Russen pirschten sich an die MG-Stellung heran, und während einer von ihnen sich das MG schnappte, stürzten sich die anderen auf die überraschten MG-Posten und schlugen sie mit dem Spaten oder Gewehrkolben nieder. Das ging in den meisten Fällen fast lautlos vor sich.

Nach den neuen Plänen sollte das nun anders werden, denn das angepflockte MG machte es dem Gegner unmöglich, sich der Waffe zu bemächtigen und alarmierte gleichzeitig den ganzen Abschnitt.

Der raffinierte Trick funktionierte so: MG-Lauf und entsicherter Abzug wurden durch einen Draht verbunden, der wiederum in der Erde verankert war. Packte nun ein Russe den MG-Lauf, um die Waffe hochzuheben, drückte der Draht auf den Abzug, und es löste sich ein Schuß. Die Projektile drangen dem Gegner in den Leib, töteten oder verwundeten ihn schwer.

Innerhalb kürzester Zeit wurden nun beim IR 467 sämtliche Vorposten-MG auf diese Weise gesichert. Die Methode des „angepflockten MG“ wurde ein voller Erfolg. Die Russen stellten im Abschnitt des IR 467 fast schlagartig ihre Überfälle auf die deutschen MG-Vorposten ein, nachdem sie an einem einzigen Tag über ein halbes Dutzend Tote zu verzeichnen hatten.

Als die Division von dem spektakulären Erfolg dieser Sicherungsmethode erfuhr, ordnete sie an, daß künftig alle Regimenter und Bataillone ihre Vorposten-MG anzupflocken hätten.

In dem allgemeinen Durcheinander jener Zeit dauerte es freilich Tage, bis diese Anordnung zu den letzten Kompanien der Division durchdrang.

Das „angepflockte MG“ forderte aber auch Opfer bei der eigenen Truppe. Dann nämlich, wenn die MG-Schützen aus Vergeßlichkeit oder Übermüdung vergaßen, den Draht zu entfernen.

Einen Vorteil hatten der Granatwerferüberfall der Russen und der versuchte Handstreich auf das MG von Bettinger aber auch gehabt: Die Männer verloren ihre Lethargie. Die Angst, überfallen und erschlagen zu werden, verscheuchte für einige Zeit die Müdigkeit.

Diese übersteigerte Wachsamkeit hatte jedoch zur Folge, daß die Posten äußerst nervös auf jedes verdächtige Geräusch reagierten. Knackte irgendwo im Wald ein Ast, schon ging eine blinde Schießerei los.

Tamm wagte nicht, sich vorzustellen, wie es nach Einbruch der Abenddämmerung sein würde. Hatte sich bis dahin die Nervosität seiner Männer nicht gelegt und wurde weiterhin geschossen, dann hatten es die Russen nicht schwer, die Stellungen der Posten, die unmittelbar am Pfad lagen, auszumachen. Die grellen Mündungsblitze waren in der Nacht nur zu gute Markierungspunkte.

Zum Glück wurden Tamm und Pöplau dieser Sorge enthoben, denn gegen 15 Uhr kam ein Kompaniemelder und brachte den Befehl, daß das Bataillon sich eine Stunde vor Dämmerungseinbruch aus der jetzigen Sicherungslinie zu lösen habe.

Der Melder, von Tamm nach dem Grund der Ablösung befragt, berich-tete: „Das Nachbarbataillon hat die Bunkerlinie genommen. Die Russen ziehen sich nach Nordosten zurück.“

Die Wahrheit aber war: Das Korps hatte eingesehen, daß mit völlig erschöpften Kompanien keine Sicherungsaufgaben zu erfüllen waren. Den Abschnitt des IR 487 übernahmen Teileinheiten einer anderen Division.

Die Herauslösung des III. Bataillons vollzog sich überraschenderweise ohne jede Feindeinwirkung, was zunächst zu bestätigen schien, daß die Russen sich tatsächlich zurückgezogen hatten.

Uber die glatte „Wachablösung“ waren natürlich auch die Infanteristen und Pioniere der anderen Division hocherfreut und gaben sich der Hoffnung hin, eine ganz ruhige Ecke erwischt zu haben. Sie bezogen, sicherlich aus Bequemlichkeitsgründen, die vorhandenen Stellungen des III. Bataillons und richteten sich für die Nacht ein.

Da vom Feind weder etwas zu hören noch zu sehen war, hatten sie -nach ihrer Ansicht - keinen Grund, auf wärmende Feuer zu verzichten. So glich der gesamte ehemalige Abschnitt des III. Bataillons bald einem friedlichen Winterbiwak.

Die Strafe für diesen unverzeihlichen Leichtsinn folgte auf dem Fuße. Genau eine Stunde nach Einbruch der Nacht ging ein unvorstellbarer Beschuß los. Der Russe beschoß die Waldstellungen mit schweren Granatwerfern und „Stalinorgeln“. Der Feuerüberfall rief deutscherseits nicht nur Panik und Verwirrung hervor, er kostete den Bataillonen auch hohe Verluste und ließ die Befürchtung aufkommen, der Feind könnte in dieser Ecke der Moskwa-Front doch noch offensiv werden.

Die Kompanien des III./IR 487 bekamen die Lage in ihrem ehemaligen Abschnitt nur vom Hörensagen mit, soweit sie sich überhaupt noch dafür interessierten. Es gehörte mit zur Kunst des Überlebens, vergessen zu können. Wen beschäftigte in diesen Tagen schon das, was gestern gewesen war, wenn das Heute Wünsche erfüllte, an die man schon gar nicht mehr zu denken gewagt hatte: Ruhe, warmes Essen, beheizte Räume und Schlaf?

Mochte wenige Kilometer entfernt der Teufel los sein, niemand kümmerte sich darum.

Die 10. Kompanie III./487 hatte in einem Walddorf nordöstlich von Rollbahn und alter Poststraße Ruhequartier bezogen.

In der Ortschaft hatte noch vor zwei Tagen ein mehrstündiges Panzer-und Infanteriegefecht stattgefunden. Überall lagen unbestattete Tote herum, deutsche und russische. Mitten im Dorf standen sowjetische Flak (Flugabwehrkanonen), deren Rohre gesprengt waren.

Obgleich in der ganzen Ortschaft Spuren eines heftigen Kampfes zu sehen waren, gab es kaum beschädigte oder gar niedergebrannte Häuser. Was gleichfalls verwunderte, war eine ganze Anzahl von Zivilisten, die nach wie vor in den Hütten oder in Kellerlöchern hausten; obwohl sie damit rechnen mußten, von den deutschen Kommandeuren ins Hinterland geschickt zu werden, wo es für sie kaum Unterkunftsmöglichkeiten gab.

Dies alles war äußerst merkwürdig und ließ die Vermutung aufkommen, daß die Rotarmisten entweder keine Zeit mehr gefunden hatten, die Häuser der Ortschaft niederzubrennen und die Zivilisten mitzunehmen, oder aber die Rote Armee rechnete fest damit, bald wieder zurück-

zukehren. Für diesen Fall brauchte man freilich dringend die Häuser und auch die Zivilisten.

Tamms Zug lag in einem Blockhaus mit zwei winzigen Räumen. Die schreckliche Enge war nicht gerade angenehm, wurde aber gern in Kauf genommen, weil das Haus einen heizbaren Ofen besaß, der ausreichend Wärme spendete.

Brennbares Holz lag genügend herum, die Zivilisten und später die Rotarmisten hatten für den Winter vorgesorgt. Frieren würde man in den Häusern ganz bestimmt nicht. Und das war mehr, als man sich hatte träumen lassen.

Eine echte Überraschung bestand auch darin, daß der Dorfbrunnen Wasser enthielt und nicht, wie viele andere, tief zugefroren war. Eine Revierstube wurde eingerichtet, um die Fuß- und Darmkranken zu behandeln. Dabei wandten die Sanitäter bei Erfrierungsschäden zum erstenmal Wechselbäder an. Bislang herrschte weitgehend Unklarheit darüber, was bei Erfrierungen zu tun war. Viele hielten heiße Bäder für das Beste, die verkehrteste Behandlung, wie die Ärzte bald feststellten. Aber woher sollten sie es wissen? In der deutschen Sanität gab es keine Vorschriften, die sich mit „Kälteschäden“ befaßten. „Väterchen Frost“ war im Operationsplan zu „Barbarossa“ (Plan für den Krieg gegen Rußland) nicht

einkalkuliert worden. Ein Versäumnis, das Hunderttausenden von Soldaten

Leben und Gesundheit kostete.

Nachdem die Landser etwas zur Ruhe gekommen waren, begann das große Organisieren, die Jagd nach Kartoffeln, Mehl und Zucker. Zucker schienen diese Waldbewohner aber gar nicht zu kennen. Allein das Wort erregte bei ihnen verständnisloses Achselzucken.

Später kamen die Landser dahinter, daß die Zivilisten statt Zucker Waldhonig verwendeten und aßen. Aber ihre Honigvorräte hatten die Dorfbewohner so gut versteckt, daß sie niemand fand.

Das Haus, in dem Tamm mit seinen Männern lag, bot überhaupt einiges Interessante. So die verrußten Ikonen, die nirgends fehlten, wenngleich in mancher Tischschublade auch das Parteibuch der KPdSU lag. Niemand fand etwas dabei.

Tamm, neugieriger als die anderen, interessierte sich vor allem für die Bekleidung der Zivilisten, weil er sich einfach nicht vorstellen konnte, daß diese Menschen nicht Schaden litten, wenn sie oft tagelang in Kellerlöchern hausen mußten. Seine Hauswirtin, eine Frau im mittleren Alter und Mutter von vier halbwüchsigen Kindern, gab ihm radebrechend und gestikulierend die gewünschte Auskunft. Die langen Jacken und Hosen der Zivilisten bestanden aus zwei Schichten dünnen Stoffs, in die eine dicke Watteschicht hineingesteppt war. Darunter wurde ausschließlich derbe Leinenwäsche getragen. Warum gerade Leinenwäsche? Nun, wegen der Läuse, sagte man Tamm. In Leinen fühlen sich Läuse und Flöhe nicht wohl, im Gegensatz zu den Trikothemden der deutschen Soldaten, die geradezu ein Brutplatz für das Ungeziefer waren.

Ein furchtbares Gezeter erhob sich jeden Abend in der Blockhütte, wenn die Landser anfingen, den Ofen mit Birkenscheiten zu heizen. Die Zivilisten hatten schreckliche Angst - so glaubte Tamm jedenfalls daß die ganze Bude wegen Überhitzung abbrennen würde. In Wirklichkeit hatte ihr Protestgeschrei einen ganz anderen Grund. Sobald der

Ofen nämlich überheizt wurde, konnte man es auf der riesigen Ofenbank, die für die Hausbewohner reserviert war, vor Hitze nicht mehr aushalten. Bis zu 70 Grad Wärme herrschte dann oben auf der Lagerstätte. Natürlich konnte das niemand ertragen.

Am nächsten Tag mußte die Kompanie ein Bestattungskommando stellen, das Tamm zu führen hatte.

Die Toten lagen im Umkreis von mehreren hundert Metern verstreut in einem Bachgrund, am Waldrand und natürlich in der Nähe der immer wieder umkämpften Eisenbahnlinie. Hier fanden sie zwölf tote Landser im Schnee, nebeneinander aufgereiht und mit Zeltbahnen bedeckt.

Als Tamm eine der Zeltbahnen anhob, lag vor ihm ein toter Obergefreiter. Er bot einen schrecklichen Anblick! Bei anderen Toten wiederum konnte man überhaupt keine äußeren Spuren erkennen.

Ein Sanitätsfeldwebel lüftete das Geheimnis und meinte: „Die sind in den Beschuß von „Stalinorgeln“ gekommen. Äußerlich wurden sie nicht verletzt, aber der Luftdruck hat ihre Lungen zerrissen.“

Zwar hatten sich für das Bestattungskommando alle freiwillig gemeldet, aber als der letzte Tote unter der Erde war, gab es keinen, der nicht befreit aufatmete.

Die nächsten Tage vergingen mit „Arbeitsdienst“. Einmal mußte die Kompanie ein Schiebekommando für die Rollbahn abstellen, ein andermal Bunkerholz schneiden. Es gab Dutzende von kleinen Rollbahnen, die völlig vereist waren. Es hieß, die Wege müßten tadellos in Ordnung gehalten werden, weil eine Panzerdivision an die Moskwa verlegt würde.

„Das ist doch alles aufgelegter Schwindel“, sagte Tamm zu Pöplau. „Wo sollen hier denn Panzer eingesetzt werden in diesem Scheißgelände?“

„Diesmal stimmt die Parole tatsächlich“, antwortete Pöplau, der immer mehr zu wissen schien als alle anderen. „Das Vorkommando der Panzerdivision ist heute mittag auf der Poststraße nach vorn gefahren.“

Tamm glaubte kein Wort. Es waren zu viele Gerüchte im Umlauf, so z. B. dieses, daß zwei neu aufgefrischte Korps den letzten Stoß auf Moskau führen sollten. Das Gerücht kursierte tagelang bei den 267ern. Bis es schließlich wieder wie eine Seifenblase platzte. Urlauber, die zurückkamen, berichteten, daß weit und breit keine Panzertruppen zu sehen wären.

Gegen Abend kam jedoch einer der Kompaniemelder aufgeregt an und berichtete, die Rollbahn und die alte Poststraße stünden voll mit Fahrzeugen, Panzern, MTW (Mannschaftstransportwagen) und motorisierter Artillerie.

„Es geht bald los“, sagte der Melder.

Tamm und Pöplau wollten sich dieses Ereignis aus der Nähe ansehen und rannten zu der nur wenige hundert Meter entfernten Poststraße.

Es stimmte tatsächlich: Fahrzeug stand hinter Fahrzeug. Leichte Flak war aufgefahren, Pioniere reparierten die ausgefahrenen Straßen und Wege längs der Poststraße und der Rollbahn.

Am verdächtigsten aber war, daß Feldgendarmerie die Straße abschirmte. Die Infanteristen der umliegenden Divisionen durften mit den Landsern der angeblichen Panzerdivision nicht sprechen.

„Das riecht tatsächlich nach Offensive“, sagte Tamm zu Pöplau.

Dieser nagte schweigend an seiner Unterlippe und betrachtete mit zusammengekniffenen Augen den riesigen Heerwurm auf der Poststraße.

„Das verschlägt dir wohl die Stimme?“ wandte sich Tamm an seinen Zugtruppführer.

Pöplau nickte. „Ja, tut es. Weißt du, das Ganze sieht ja recht imponierend aus. Aber wie wird’s, wenn dieser Fahrzeugwurm ins Gelände muß? Da kommen die doch keinen einzigen Kilometer mehr vorwärts. Mir gefällt die Geschichte nicht. Am Ende siehts doch wieder so aus: Wir löffeln die Suppe aus, wenn die Panzer nicht mehr durchkommen. Das war schon immer so, und es bleibt auch so. Zu spät, alles viel zu spät.“

Die ganze Nacht über hörten die Männer des III. IR 487 das Motorengebrumm auf Rollbahn und Poststraße. In regelmäßigen Zeitabständen detonierten Bomben entlang der Fahrbahn. Die „Krähe“, der gehaßte und gefürchtete russische Nachtbomber (U-2-Maschinen), war eifrig am Werk. Wegen der starken deutschen Flak-Abwehr schickten die Russen immer nur eine Maschine in den Einsatz. Diese strich über die Wälder und warf Bomben aus niedrigster Höhe ab. Trotz leichter Flak und zahlreichen Scheinwerferbatterien gelang es nicht, auch nur einen einzigen „Leukoplastbomber“ herunterzuholen.

Die Infanterie rechts und links von Rollbahn und Poststraße konnte aber die bisher ruhigste Nacht verzeichnen. Die „Krähen“ hatten ein lohnenderes Ziel gefunden.

Gegen Mitternacht wurde Tamm von einem Melder aus dem Schlaf gerissen. „Zum Chef. Dringend“, sagte der Mann.

Tamm fluchte nicht schlecht. Er wickelte sich aus den Lumpen- und Kleiderfetzen, mit denen er sich notdürftig zugedeckt hatte. Als er ins Freie trat, fiel flockiger Schnee vom Himmel, und es war stockdunkel.

„Was ist denn los? Ist der Abmarschbefehl gekommen?“ fragte Tamm den Melder.

„Nee, noch nicht. Aber der Franken haut ab, und der Neue ist schon da“, antwortete der Melder.

So war es. Leutnant von Franken, das Sturmgepäck auf dem Rücken, wartete schon abmarschfertig auf seinen Zugführer. Neben ihm stand ein anderer Leutnant. Nicht viel älter als von Franken, aber offenbar viel energischer. Diesen Eindruck gewann Tamm jedenfalls nach den ersten Minuten.

Das Übergabezeremoniell verlief wie immer. Dem Neuen wurden die Zugführer vorgestellt, man tauschte einen Händedruck, und von Franken wünschte allen Hals- und Beinbruch. Es war auffällig, wie eilig er es hatte. Niemand wunderte das, denn von Franken kam zu einem höheren Stab.

Ganz klar, Leutnant von Franken war aus dem Schneider. Die Versetzung zum Korpsstab bedeutete, daß ihm nach menschlichem Ermessen nichts mehr passieren konnte; es sei denn, eine verrückte Kugel erwischte ihn noch.

Vor diesem Zufallstreffer hatten sie alle Angst: die Urlauber genauso wie die Abkommandierten oder Versetzten. Und offensichtlich fürchtete sich auch von Franken davor, deshalb seine Eile, von hier wegzukommen.

Der Neue, er stellte sich als Illmann vor, hatte wohl schon Erkundigungen über die Kompanie eingezogen und erfahren, in welchem Zustand sie sich befand. Er wollte, so seine eigenen Worte, „erst einmal die Trümmer der Kompanie ordnen“.

Sein Vorhaben rief bei den Zugführern recht unterschiedliche Reaktionen hervor.

Während die Oberfeldwebel Drube und Bauer die Worte des Neuen mit ausdruckslosen Mienen gelassen hinnahmen, ohne sich allerdings irgendwie zu äußern, tat Tamm die Frische des jungen Leutnants gut. Die Kompanie konnte einen zielstrebigen und energischen Chef gebrauchen.

„Dieser Illmann wird es schaffen“, sagte er zu Drube und Bauer, als sie nach dem „Befehlsempfang“ zu ihren Quartieren zurückgingen.

„Zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl und flink wie ein Windhund, wie?“ höhnte Oberfeldwebel Drube.

„Verdammt, wie soll eigentlich ’n Chef sein, der euch zur Nase steht?“ schnappte Tamm wütend.

„Erste Voraussetzung ist, daß er vernünftiges Schuhzeug trägt“, antwortete Drube.

„Wie meinst du das?“ fragte Tamm irritiert.

„Hast du zufällig seine Stiefel gesehen?“

Tamm blieb stehen und sah Drube entgeistert an. Was hatten Illmanns Stiefel mit dessen Führerqualitäten zu tun, falls dieser, und das hoffte Tamm sehr, wirklich welche besaß?

„Illmann trägt Juchtenstiefel, eng wie ’ne Röhre“, sagte Drube.

„Na, und?“ schnappte Tamm gereizt.

„Mit solchen Stiefeln marschiert er höchstens zwanzig Kilometer, und dann ist er fertig. Ihm frieren die Beine ab, verstehst du? Jeder vernünftige Mensch weiß doch, daß man mit engem Schuhzeug vor die Hunde geht. Ich wette mit dir um meine nächste Marketenderzuteilung, daß wir Illmann spätestens nach drei Tagen wieder los sind“, polterte Drube.

„Jeder hat so seine Marotten“, versuchte Tamm den neuen Kompaniechef in Schutz zu nehmen.

„Einverstanden“, stimmte Drube zu. „Aber bei dieser Kälte enge Juchtenstiefel zu tragen, ist keine Marotte, sondern Dummheit.“

Der Feldwebel wurde nachdenklich, denn genau besehen hatte Drube recht. Doch er wehrte sich dagegen, über einen Mann ein Urteil zu fällen, das aus solchen Schlußfolgerungen resultierte. Konnte man überhaupt aus solchen nebensächlichen Dingen Rückschlüsse auf die Person ziehen?

Tamm ging sehr verunsichert in sein Quartier zurück. Da vor dem Morgengrauen keinesfalls mit dem Abmarsch, falls es überhaupt dazu kam, zu rechnen war, wickelte er sich wieder in seine Kleiderfetzen - er hatte diese unter einer Falltür gefunden und bedeckte sich damit, selbst auf die Gefahr hin, daß sie von Ungeziefer strotzten — und schlief sofort wieder ein.

Das letzte, was er wahrnahm, waren die dumpfen Bombenexplosionen oben auf der Poststraße. Die verdammte „Krähe“ trieb also nach wie vor ihr Unwesen.

Einmal glaubte Tamm auch aufgeregte Stimmen vor dem Blockhaus zu hören. Später erfuhr er, daß die Panzerdivision in der Ortschaft eine Verwundeten-Sammelstelle eingerichtet hatte. Die Ausfälle durch den Russenflieger waren nämlich beängstigend hoch.

Gegen 2 Uhr morgens fiel eine Bombe sogar ins Dorf.

Außer den Zivilisten auf der Ofenbank, die leise miteinander redeten und sich wohl überlegten, ob es nicht ratsamer sei, in den Kartoffelacker zu verschwinden, rührte sich niemand.

Man war fatalistisch und klug geworden. Jeder wußte ganz genau, daß die Bomben keinen anderen Zweck verfolgten, als die Deutschen zu beunruhigen und sie um den Schlaf zu bringen. Hätten die Russen die Absicht gehabt, das Dorf zu zerstören, wären sie anders vorgegangen.

Die Hoffnung der 267er, der Angriffstermin würde sich noch ein paar Tage verschieben, erfüllte sich nicht. Zwar kursierte am nächsten Morgen noch eine Reihe von Gerüchten, in denen von einer Herauslösung der Division die Rede war oder davon, daß die 267. ID Korpsreserve werden sollte; wahr daran war nichts. Die Division ging mit in den Einsatz.

Wer es aber immer noch nicht glauben wollte, konnte es am lebhaften Stabsbetrieb erkennen: Es war soweit. Melder kamen und gingen, eine Kommandeursbesprechung jagte die andere, Gefechtstrosse wurden nach vorn gezogen, die Pfade und Wege füllten sich mit bespannten Einheiten.

Auch an der beiderseitigen Lufttätigkeit war zu erkennen, daß die Fronten in Bewegung gekommen waren.

Den ganzen Vormittag über flitzten russische Aufklärer über HKL (Hauptkampflinie) und rückwärtige Gebiete des VII. Korps. Deutsche Jäger taten dasselbe. Etliche Male kam es sogar zu kurzen Luftkämpfen, bei denen zwei „Ratas“ abgeschossen wurden.

Und plötzlich war auch Munition da. Wieso der komplizierte Nachschub mit einem Male klappte, blieb freilich ein Rätsel.

Die Männer der 10. Kompanie zeigten wenig Begeisterung, als es hieß: „Zugweise Munition empfangen.“

Lange Gesichter machten vor allem die MG-Schützen II, die bislang -infolge Munitionsknappheit - nur mit halbvollen Munitionskästen durch die Gegend laufen mußten.

Die Munitionsausgabe wurde auf Befehl von Leutnant Illmann von den Zugführern persönlich überwacht. Jeder MG-Schütze II mußte die vorgeschriebene Munitionsmenge in die Kästen packen. Mogeln ging nicht. Illmann kannte offenbar alle Tricks der Infanteristen, wie etwa den, die Kästen nur zu einem Drittel zu füllen, um weniger Last schleppen zu müssen.

Die sorgfältige Überwachung der Munitionsausgabe schloß freilich nicht aus, daß der eine oder andere MG-Schütze unterwegs nicht doch einen Gurt verschwinden ließ, was allerdings, wenn man ihn dabei ertappte, strengste Bestrafung nach sich zog.

Solche Art verbotener „Marscherleichterung“ gehörte zu den sieben Todsünden des Infanteristen, war aber keineswegs die Regel. Doch dann und wann kam es schon vor, vor allem wenn die Männer körperlich total erschöpft waren und trotzdem über weite Strecken zu marschieren hatten.

Die Munitionsausgabe dauerte bis zum Mittag. Die Zugführer erstatteten Vollzugsmeldung.

Damit hätte sich jeder andere Kompaniechef zufriedengegeben. Nicht aber Leutnant Illmann. Es folgte zugweise eine Kontrolle, bei der jeder MG-Schütze II die Munitionskästen vorzeigen mußte. Die anderen hatten nachzuweisen, daß in ihren Patronentaschen die vorgeschriebenen 60 Schuß Gewehrmunition waren und jeder drei Handgranaten gefaßt hatte.

Tamm, der seine Pappenheimer kannte, hatte ein ungutes Gefühl und rechnete mit der einen oder anderen Beanstandung.

Selbst Pöplau, den so leicht nichts aus der Ruhe bringen konnte, schien besorgt zu sein.

„Wenn das nur keinen Knatsch gibt“, knurrte er. „Die Schützen zwo, nun gut, die werden nicht so dämlich sein, daß sie ihre Munition reduziert haben. Aber die anderen Brüder... Ich möchte wetten, daß die Hälfte keine sechzig Schuß in den Patronentaschen hat.“

Doch Pöplaus düstere Prognosen erfüllten sich nicht. Leutnant Illmanns kurzfristig und überraschend angesetzter Munitionsappell brachte keinerlei Beanstandungen. Im Gegenteil: Die Zehnte gab sich die allergrößte Mühe, dem „Neuen“ wenigstens mit einer halbwegs stramm-soldatischen Haltung zu imponieren.

Offenbar hatte es Illmann verstanden - aus welchem Grund auch immer -, bei den Männern Eindruck zu machen. Allem Anschein nach akzeptierte man ihn, oder aber die Landser hatten das Gefühl, daß man diesem „forschen Hund“, wie Illmann von vielen genannt wurde, nicht mit krummen Sachen kommen durfte.

„Eins zu null für Illmann“, konstatierte Tamm befriedigt. „Es ist doch immer wieder das gleiche: Es muß nur der richtige Mann her, und die Männer spuren.“

„Nur keine voreiligen Lobeshymnen“, sagte Pöplau mit seinem hintergründigen Grinsen, das Tamm so auf die Nerven fiel. „Noch sind wir nicht losmarschiert, und bis zur Moskwa ist es weit. Warten wir ab, bis wir dort sind.“

Eine Stunde später kam der Abmarschbefehl.

Das Bataillon sammelte entlang einer Waldschneise, fünfhundert Meter nordostwärts der Ortschaft, in der die 10. Kompanie untergezogen war.

Als die Züge der Zehnten dort ankamen, standen bereits einige Sanitätsfahrzeuge, Gefechtstrosse und sogar zwei Feldküchen abmarschbereit.

Einige Fahrzeuge waren getarnt, die Mehrzahl wartete jedoch mitten auf der Schneise, als gäbe es keine feindlichen Flieger.

Nach und nach trafen auch die anderen Kompanien des Bataillons ein. Sie zogen am Waldrand unter.

Da die Kälte trotz fortgeschrittener Tageszeit immer noch nicht nachgelassen hatte, froren die Männer gottserbärmlich in ihren dünnen Sommermänteln.

Sie standen gruppenweise beisammen, trampelten im Schnee herum, schlugen sich die Arme um den Leib, und einige begannen bereits wieder Holz für ein Feuer zu sammeln.

Bei der 9. Kompanie qualmten schon welche, obgleich jemand brüllte, die Feuer auszumachen.

Es war immer dasselbe: Sobald die Männer gezwungen waren, längere Zeit im Freien zu verbringen, zündeten sie Feuer an und scherten sich