Man kann nicht behaupten, daß einige schöne Seiten allein genügen, um die Welt zu verändern. Dem Gesamtwerk Dantes ist es nicht gelungen, den italienischen Kommunen einen Heiligen Römischen Kaiser wiederzugeben. Doch wenn ich an jenen Text zurückdenke, der das Manifest der Kommunistischen Partei von 1848 war und der zweifelsohne enormen Einfluß auf die Geschicke zweier Jahrhunderte gehabt hat, glaube ich, man sollte ihn unter dem Gesichtspunkt seiner literarischen Qualität wiederlesen oder zumindest - wenn man ihn nicht im Original lesen kann - unter dem seiner außerordentlichen rhetorischargumentativen Struktur.

1971 war eine Studie des venezolanischen Autors Ludovico Silva über den literarischen Stil von Karl Marx erschienen, die dann zwei Jahre später in italienischer Übersetzung bei Bompiani unter dem Titel Lo Stile letterario di Marx herauskam. Vermutlich ist sie inzwischen vergriffen, und es würde sich lohnen, sie nachzudrucken. Mit Berücksichtigung auch der literarischen Interessen von Marx (wenige wissen, daß er als junger Mann auch Gedichte geschrieben hatte, die allerdings nach Aussage derer, die sie kennen, schrecklich sein sollen) unterzog Silva das ganze Marxsche Werk einer gründlichen Analyse. Seltsamerweise widmete er dabei dem Manifest nur wenige Zeilen, vielleicht weil es kein im strengen Sinne persönliches Werk ist. Das war jedoch ein Fehler, denn es handelt sich um einen großartigen Text, der es versteht, apokalyptische Töne mit Ironie zu durchmischen, einprägsame Parolen mit klaren Darstellungen alternieren zu lassen, und der (wenn die kapitalistische Gesellschaft wirklich vorhat, sich für den Ärger zu rächen, den diese wenigen Seiten ihr bereitet haben) mit religiöser Inbrunst noch heute in den Seminaren für PR- und Werbefachleute analysiert werden müßte.

Er beginnt mit einem gewaltigen Paukenschlag, wie die Fünfte von Beethoven: »Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Kommunismus« (vergessen wir nicht, daß wir uns noch nahe der Blütezeit des früh-und hochromantischen Schauerromans befinden und Gespenster noch ernst genommen werden). Es folgt eine in kühnen Strichen skizzierte Geschichte der sozialen Kämpfe vom antiken Rom bis zur Entstehung und Entwicklung der Bourgeoisie, und die Seiten über die Eroberungen dieser neuen »revolutionären« Klasse sind gleichsam deren Gründungspoem, das noch heute gültig für die Verfechter des Wirtschaftsliberalismus ist. Man sieht (und ich meine wirklich, man »sieht«, in beinahe filmischer Anschaulichkeit), wie diese unaufhaltsame neue Kraft, getrieben vom Bedürfnis nach immer größerem Absatz für ihre Produkte »über die ganze Erdkugel jagt« (mir scheint, hier denkt der jüdische und messianische Marx an den Anfang der Genesis), wie sie ferne Länder erobert und umwälzt, denn »die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhaß der Barbaren zur Kapitulation zwingt«, wie sie die Städte als Zeichen und Fundament ihrer Macht gründet, wie sie sich multi- und internationalisiert, sich globalisiert und nicht nur einen Weltmarkt erzeugt, sondern sogar eine aus den vielen nationalen Literaturen zusammengeschweißte »Weltliteratur« erfindet.2

Am Ende dieser Eloge (die überzeugt, weil sie von ehrlicher Bewunderung erfüllt ist) kommt eine dramatische Wende: Der Hexenmeister sieht sich außerstande, die von ihm heraufbeschworenen unterirdischen Kräfte zu beherrschen, der Sieger erstickt an seiner eigenen Überproduktion und ist gezwungen, aus sich selbst heraus, als sein ureigenstes Produkt, seinen eigenen Totengräber zu erzeugen: das Proletariat.

So tritt diese neue Kraft auf den Plan: Anfangs noch uneinig und konfus, macht sie sich Luft im Zerstören der Maschinen und wird von der Bourgeoisie als Rammbock im Kampf gegen deren Feinde benutzt, also gegen die Feinde ihres Feindes (die absoluten Monarchien, die Grundeigentümer, das Kleinbürgertum); allmählich nimmt sie Teile ihrer Gegner in sich auf, die von der Großbourgeoisie proletarisiert werden, wie die Handwerker, die Händler, die landbesitzenden Bauern, der Aufstand wird zum organisierten Kampf, die Arbeiter nehmen untereinander Kontakt auf dank einer anderen Macht, welche die Bourgeoisie für ihre eigenen Zwecke erfunden hat, nämlich die neuen Kommunikationsmittel. Das Manifest nennt hier nur die Eisenbahnen, aber es denkt auch an die neuen Massenkommunikationen (und vergessen wir nicht, daß Marx und Engels in der Heiligen Familie das Fernsehen der Epoche, nämlich den populären Fortsetzungsroman, als Modell der kollektiven Vorstellungswelten zu nehmen wußten und anhand der Sprache und der Situationen, die er verbreitet hatte, seine Ideologie kritisierten).

An diesem Punkt treten die Kommunisten auf. Doch bevor programmatisch erklärt wird, was sie sind und was sie wollen, stellt sich das Manifest (mit einer brillanten rhetorischen Volte) auf den Standpunkt der sie fürchtenden Bourgeois und bringt ein paar schreckenerregende Fragen vor: Wollt ihr etwa das Eigentum abschaffen? Wollt ihr etwa die Weibergemeinschaft einführen? Wollt ihr die Religion, das Vaterland, die Familie zerstören?

Hier wird das Spiel raffiniert, denn auf all diese Fragen scheint das Manifest beruhigende Antworten zu geben, als wollte es den Gegner beschwichtigen - um ihn dann, nach einer überraschenden Wendung, in die Magengrube zu treffen und den Applaus des proletarischen Publikums zu genießen . Wir wollten das Eigentum abschaffen? Aber nein, die Eigentumsverhältnisse sind doch seit jeher Veränderungen unterworfen gewesen - hat die Franzö-sische Revolution etwa nicht das Feudal eigentum zugunsten des bürgerlichen abgeschafft? Wir wollten das Privateigentum abschaffen? Ach Unsinn, das existiert doch gar nicht mehr, in der bestehenden Gesellschaft ist es für neun Zehntel ihrer Mitglieder aufgehoben und existiert nur noch als Eigentum eines Zehntels. Also werft ihr uns vor, daß wir euer Eigentum abschaffen wollen? Allerdings, das wollen wir.

Aber die Weibergemeinschaft einführen? Keine Spur, wir wollen eher die Stellung der Frau als bloßes Produktionsmittel aufheben. Im übrigen habt ihr selbst die Weibergemeinschaft erfunden, ihr Bourgeois, denen außer euren eigenen Frauen auch noch die Weiber und Töchter der Proletarier zur Verfügung stehen und die ihr ein Hauptvergnügen darin findet, eure Ehefrauen wechselseitig zu verführen. Wir wollten das Vaterland zerstören? Wie das, man kann den Arbeitern doch nicht nehmen, was sie gar nicht haben. Wir wollen im Gegenteil, daß sie sich triumphierend zur nationalen Klasse erheben und damit selbst als Nation konstituieren ...

Und so weiter, bis hin zu jenem Meisterstück an Zurückhaltung, das die Antwort auf die Religionsfrage darstellt. Man ahnt, daß sie lautet: »Wir wollen diese Religion zerstören«, aber so steht es nicht im Text. Er nähert sich dem delikaten Thema auf Umwegen mit allgemeinen Bemerkungen, gibt zu verstehen, daß jede Veränderung ihren Preis hat, winkt dann aber ab, als wollte er sagen: Heben wir uns doch so heiße Kapitel lieber für später auf.

Danach folgt der eher theoretische Teil, das Programm der Bewegung und die Kritik der verschiedenen Sozialismen, aber inzwischen ist der Leser bereits durch die vorangegangenen Seiten verführt. Und sollte der programmatische Teil dann zu schwierig werden - hier noch ein doppelter Paukenschlag am Ende, zwei Parolen, die einem den Atem rauben, eingängig, leicht zu behalten und - so will mir scheinen - wie geschaffen für eine rauschende Zukunft: »Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten« und »Proletarier aller Länder, vereinigt euch!«

Abgesehen von der gewiß poetischen Fähigkeit, denkwürdige Metaphern zu erfinden, bleibt das Kommunistische Manifest ein Meisterwerk politischer (und nicht nur politischer) Rhetorik und sollte in der Schule zusammen mit Ciceros Catilinarischen Reden und Shakespeares Rede des Marcus Antonius über der Leiche Caesars studiert werden. Auch weil es angesichts von Marxens guter klassischer Bildung nicht auszuschließen ist, daß ihm genau diese Texte vorschwebten.

1

Ich habe Sylvie als Zwanzigjähriger fast per Zufall entdeckt und die Erzählung gelesen, ohne viel von Nerval zu wissen. Ich habe sie im Zustand absoluter Unschuld gelesen und war hingerissen. Später entdeckte ich, daß Proust die gleichen Eindrücke wie ich gehabt hatte. Ich weiß nicht mehr, wie ich sie damals in meinem privaten Wortschatz ausgedrückt habe, denn heute kann ich sie nur mit den Worten Prousts wiedergeben, so wie er sie auf den Seiten schildert, die er Nerval in seinem Contre Sainte-Beuve gewidmet hat.

Sylvie sei keineswegs, schreibt er dort, wie Barres (und mit ihm eine gewisse reaktionäre Kritik) meinte, eine neoklassizistische, typisch französische Idylle; es drücke sich darin keine Heimatverwurzelung aus (allenfalls finde sich der Protagonist am Ende entwurzelt). In Sylvie gehe

1 Gekürzte und überarbeitete Fassung des Nachworts zu meiner Übersetzung von Gérard de Nervals Sylvie (Turin, Einaudi, 1999). Wie bereits in meinen Harvard-Vorlesungen Im Wald der Fiktionen: Sechs Streifzüge durch die Literatur (Hanser 1994) berichtet, hatte ich über diese Erzählung zuerst einen kleinen Aufsatz geschrieben, dann in den siebziger Jahren eine Reihe von Seminaren an der Universität Bologna veranstaltet, aus der drei Doktorarbeiten und eine Sondernummer der Zeitschrift Versus (31 - 32/1982) hervorgegangen sind, und 1984 einen Fortgeschrittenenkurs an der Columbia University gehalten. 1993 habe ich sie in meinen Harvard-Vorlesungen behandelt, anschließend noch einmal in zwei weiteren Kursen, 1995 an der Universität Bologna und 1996 an der École Normale Supérieure in Paris. Ergebnis dieser fast lebenslangen Beschäftigung mit Sylvie war dann 1999 meine Übersetzung ins Italienische.

es um etwas Unbestimmtes - ein »Bild von irrealer Farbe« -, das wir manchmal im Traum sehen und dessen Konturen wir festhalten möchten, aber das uns beim Aufwachen unweigerlich entgleitet. Sylvie sei der »Traum eines Traumes«, und das Traumartige sei so dominant, »daß man immer wieder zurückblättern muß, um festzustellen, wo man sich befindet .« Die Farben von Sylvie seien nicht die eines klassischen Pastells; es sei vielmehr »eine Purpurfarbe, die einer Purpurrose aus purpurnem oder violettem Samt, das Gegenteil der Aquarelltöne des gemäßigten Frankreichs«. Sylvie sei kein Muster an abgewogener Anmut, sondern ein Muster an krankhafter Besessenheit. Die Atmosphäre von Sylvie sei »bläulich und purpurfarben«, aber diese Atmosphäre liege nicht in den Worten, sondern zwischen den Worten, »wie der Nebel eines Morgens in Chantilly«.3

Vielleicht hatte ich es mit zwanzig noch nicht so sagen können, aber ich tauchte aus der Lektüre wie mit verklebten Augen auf, nicht so sehr, wie es in Träumen vorkommt, sondern eher wie bei jenem langsamen morgendlichen Erwachen aus einem Traum, wenn sich die ersten bewußten Reflexionen noch mit den letzten Resten des Traums vermengen und die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmt (oder noch nicht überwunden ist). Schon ohne Proust gelesen zu haben, war mir klar, daß ich einen Nebeleffekt verspürt hatte.

Ich habe die Erzählung viele Male im Laufe der letzten fünfundvierzig Jahre gelesen, und jedesmal habe ich mir selbst und den anderen zu erklären versucht, warum sie diese Wirkung auf mich ausübt. Jedesmal glaubte ich es entdeckt zu haben, und doch erlag ich jedesmal, wenn ich sie wiederzulesen begann, erneut diesem Nebeleffekt.

Im folgenden werde ich zu klären versuchen, warum und wie es dem Text gelingt, seine Nebeleffekte zu produzieren. Wer mir dabei folgen will, braucht jedoch nicht zu fürchten, daß ihm der Zauber von Sylvie abhanden kommt, weil er zuviel darüber weiß. Im Gegenteil, je mehr er darüber weiß, desto besser wird es ihm gelingen, beim Lesen erneut ins Staunen zu geraten.4

Zunächst muß ich eine sehr wichtige Unterscheidung treffen. Ich möchte gleich zu Beginn eine störende Person beseitigen, nämlich den empirischen Autor. Der empi-rische Autor dieser Erzählung hieß Gérard Labrunie und schrieb unter dem Künstlernamen Gérard de Nerval.

Wenn wir bei der Lektüre von Sylvie an Labrunie denken, geraten wir sofort auf Abwege. Zum Beispiel muß dann untersucht werden, wie es viele Exegeten getan haben, ob und wie viele der in Sylvie erzählten Fakten sich auf Labrunies Leben beziehen. Daher sind die Ausgaben und Übersetzungen von Sylvie im allgemeinen mit biographischen Anmerkungen versehen, in denen erörtert wird, ob Aurélie die Schauspielerin Jenny Colon sein könnte (deren Anblick einen, wenn man ihr in manchen Ausgaben reproduziertes Porträt sieht, ratlos macht), ob es in Loisy wirklich eine Bogenschützenkompanie gab (oder ob das nicht eher in Creil der Fall war), ob Labrunie tatsächlich eine Erbschaft seines Onkels erhalten hat und ob die Figur der Adrienne von Sophie Dawes, der Baronesse de Feuchères, inspiriert war. Viele solide akademische Karrieren sind auf der Grundlage solcher peniblen Recherchen errichtet worden, die sehr nützlich für das Schreiben einer Biographie über Gérard Labrunie sein mögen, aber nichts zum Verständnis von Sylvie beitragen.

Gérard Labrunie hat sein Leben durch Selbstmord beendet, nachdem er mehrmals in Nervenheilanstalten gewesen war, und wir wissen aus einem Brief von ihm, daß er Sylvie in einem Zustand der Übererregung geschrieben hat, mit Bleistift auf lose Blätter. Doch wenn Labrunie geistig verwirrt war, so gilt das keineswegs für Nerval, soll heißen: für jenen Modell-Autor, den wir gerade bei der Lektüre von Sylvie zu erkennen vermögen. Dieser Text erzählt die Geschichte eines Protagonisten, der in die Nähe des Wahnsinns gerät, aber er ist kein Werk eines Geisteskranken: Wer immer ihn auch geschrieben hat (und dieser Wer-immer ist der, den wir von jetzt an

Nerval nennen wollen), er ist ein bewundernswert gut gebauter Text voller Symmetrien, Gegenüberstellungen, innerer Entsprechungen und Verweise.

Wenn Nerval keine der Erzählung äußerliche Figur ist, wie tritt er dann in ihr auf? Vor allem als Erzählstrategie.

Um Nervals Erzählstrategie zu verstehen und zu begreifen, wie es ihm gelingt, im Leser jenen Nebeleffekt zu erzeugen, von dem ich gesprochen habe, müssen wir uns das Diagramm in Abbildung 1 ansehen.5 In der Horizontale sind die Kapitel der Erzählung aufgelistet, in der Vertikale links habe ich die zeitliche Abfolge der erzählten Ereignisse rekonstruiert. In der Vertikale haben wir also die Fabel oder Story, in der Horizontale den Handlungsgang oder Plot.

Der Handlungsgang ist die Art und Weise, wie die Erzählung an der Oberfläche organisiert ist und schrittweise dargelegt wird: Ein junger Mann kommt aus einem Theater, beschließt, auf das Schützenfest in Loisy zu gehen, erinnert sich während der Fahrt an eine frühere Fahrt, gelangt zum Fest, sieht seine Jugendliebe Sylvie wieder, verbringt mit ihr einen Tag, kehrt nach Paris zurück, hat ein Abenteuer mit der Schauspielerin und entscheidet sich schließlich (Sylvie ist unterdessen in Dammartin verheiratet), seine Geschichte zu erzählen. Da

die Handlung an jenem Abend beginnt, an dem der Protagonist aus einem Theater kam (per Übereinkunft die Zeit ti), wird ihr Gang durch die schwarze Linie dargestellt, die sich von jenem Abend über diverse Zeitstufen (Zeiten t1 - t14) bis zum Ende hinzieht.

In den Ablauf dieser Ereignisse schalten sich jedoch Erinnerungen an frühere Zeiten ein, dargestellt durch senkrechte Pfeile, die auf Zeiten vor t1 verweisen. Die durchgezogenen Pfeile stellen die Rekonstruktionen des Protagonisten dar, die gestrichelten die Bezugnahmen auf Vergangenes, die sich, manchmal nur flüchtig, in den Gesprächen zwischen den verschiedenen Personen finden. So erinnert sich zum Beispiel der Protagonist zwischen ein Uhr nachts und vier Uhr morgens (in t1) an eine frühere Fahrt nach Loisy, die auf der Ebene des Handlungsgangs drei Kapitel einnimmt, und in den Kapiteln 9 und 10 wird flüchtig an Episoden in Sylvies Kindheit und an eine Rettung aus dem Wasser (in Kindersprache l’ieau genannt) in t3 erinnert.

Dank dieser Rückerinnerungen läßt sich stückweise die Fabel rekonstruieren, das heißt die zeitliche Abfolge der Ereignisse, von denen die Erzählung handelt: Zuerst war der Protagonist ein kleiner Junge und liebte das Mädchen Sylvie, dann begegnet er bei einem Tanz Adrienne, später kehrt er noch einmal nach Loisy zurück, schließlich macht er sich, inzwischen erwachsen geworden, eines Abends erneut auf die Reise, und so fort.

Der Handlungsgang ist das, was wir vorfinden, was wir beim Lesen vor Augen haben. Die Fabel ist nicht so offenkundig, und gerade beim Versuch, sie zu rekonstruieren, bilden sich einige Nebeleffekte, denn wir können nie genau sagen, von welcher Zeit die Erzählerstimme gerade spricht. Mein Diagramm beansprucht nicht, die Nebeleffekte aufzulösen, sondern zu erklären, wie sie zustande kommen. Und die Fabel wird nur hypothetisch rekonstruiert, in dem Sinne, daß die erinnerten Dinge wahrscheinlich Erlebnissen entsprechen, die der Protagonist zuerst im Alter von zehn bis zwölf Jahren, dann zwischen dem vierzehnten und sechzehnten und schließlich zwischen dem sechzehnten und achtzehnten Lebensjahr gehabt hat (man könnte aber auch eine andere Rechnung aufmachen, der Protagonist könnte auch ein besonders frühreifer oder ein sehr zurückgebliebener Junge gewesen sein).

Daß die Rekonstruktion (die wie gesagt nur wahrscheinlich sein kann) anhand des Textes gemacht werden muß und nicht anhand von Elementen der Biographie Labrunies, lehrt uns das Schicksal einiger Kommentatoren, die sich damit abmühen, den Abend nach dem Theater in das Jahr 1836 zu datieren, weil das im Text evozierte moralische und politische Klima dem jener Jahre zu entsprechen scheint und weil der geschilderte Klub an jenes Café de Valois erinnert, das zusammen mit anderen

Spielklubs gegen Ende 1836 geschlossen wurde. Verkürzt man den Protagonisten auf Labrunie, so ergeben sich einige ziemlich groteske Probleme. Wie alt war der junge Mann dann im Jahre 1836, und wie alt muß er gewesen sein, als er Adrienne bei jenem Tanz auf der Wiese gesehen hatte? Da Labrunie (der 1808 geboren ist) nur bis 1814 (also bis er sechs Jahre alt war) bei seinem Onkel in Mortefontaine gelebt hatte - wann war er dann bei jenem Tanz gewesen? Da er 1820 mit zwölf Jahren ins College Charlemagne kam - war er damals im Sommer nach Loisy zurückgekehrt und hatte Adrienne gesehen? Und war er mithin an dem fraglichen Abend nach dem Theater achtundzwanzig Jahre alt? Und wenn der Besuch bei der Tante in Othys, wie viele annehmen, drei Jahre vorher stattfand - war er dann damals ein Bursche von fünfundzwanzig Jahren gewesen, der sich mit Sylvie als Braut und Bräutigam verkleidete und den die Tante als hübschen Blonden ansprach? Ein Bursche, der bald darauf (1834) dreißigtausend Franken erbte und schon eine Reise nach Italien - eine regelrechte Initiationsreise - gemacht und bereits 1827 Goethes Faust übersetzt hatte? Wie man’s auch dreht und wendet, es paßt nicht zusammen, und darum muß man auf solche Berechnungen nach Art von Einwohnermelderegistern verzichten.

Die Erzählung beginnt mit den Worten: »Ich verließ ein Theater« (Je sortais d’un théâtre). Wir haben zwei Entitäten - ein Ich und ein Theater - sowie ein Verb im Imperfekt.

Da das Ich nicht Labrunie sein kann (den wir seinem traurigen Schicksal überlassen haben), wer ist es dann, der hier spricht? In einer Ich-Erzählung ist derjenige, der Ich sagt, der Protagonist der Erzählung und nicht zwangsläufig der Autor. Infolgedessen wird Sylvie (nachdem Labrunie ausgeschieden ist) von Nerval geschrieben, der ein Ich auftreten läßt, das uns etwas erzählt. Wir haben es also mit der Erzählung einer Erzählung zu tun. Um jedes Mißverständnis auszuräumen, beschließen wir, daß jenes Je, das zu Beginn ein Theater verläßt, eine Figur ist, die wir Je-rard nennen wollen.

Aber wann spricht dieser Jerard? Er spricht in dem, was wir die Zeit der Narration (oder tN) nennen wollen, das heißt in dem Moment, da er seine Vergangenheit zu beschreiben und in Erinnerung zu rufen beginnt, indem er uns sagt, daß er eines Abends (t1, Zeit des Beginns der Handlung) aus einem Theater kam. Da die Erzählung 1853 erschienen ist, könnte man annehmen, daß tN dieses Jahr sei, aber das wäre bloß eine willkürliche Annahme, um einen Zeitpunkt zu haben, von dem aus man zurückrechnen kann. Da wir nicht wissen, wie viele Jahre zwischen t14 und tN liegen (es müssen aber etliche sein, denn in tN hat Sylvie bereits zwei Kinder, die groß genug sind, um Bogenschießen zu können), könnte der Theaterabend auch fünf oder zehn Jahre früher angesetzt werden, wenn man annimmt, daß Jerard und Sylvie in t3 noch Kinder waren.

Nun erzählt der Jerard, der in tN spricht, von seinem Ich vor etlichen Jahren, das sich seinerseits an Ereignisse aus Jerards Kindheit und frühen Jugend erinnert. Das ist nichts Ungewöhnliches, jedem von uns kann es passieren, daß er sagt: »Als ich [ich1, der jetzt spricht] achtzehn Jahre alt war, kam ich [ich2, damals] nicht darüber hinweg, daß ich mit sechzehn [ich3] eine unglückliche Liebesgeschichte hatte.« Das heißt aber weder, daß mein Ich1 noch immer an der pubertären Leidenschaft meines Ich3 teilhat, noch daß es ihm gelingt, die Melancholie meines Ich2 zu rechtfertigen. Im besten Fall kann es sich beide Ichs voller Nachsicht und Zärtlichkeit in Erinnerung rufen und entdecken, daß es sich inzwischen sehr verändert hat. In gewissem Sinn ist es dies, was Jerard tut, nur daß er, während er sich als so verschieden je nach der erinnerten Zeit erkennt, nie sagen kann, mit welchem seiner früheren Ichs er sich identifiziert, weshalb er so verwirrt über seine eigene Identität bleibt, daß er sich in der ganzen Erzählung niemals selber nennt - abgesehen vom ersten Absatz des Kapitels 13, wo er ein Billet mit »ein Unbekannter« unterschreibt. Infolgedessen bezeichnet auch das scheinbar so unstrittige Pronomen jedesmal einen anderen.

Doch nicht genug damit, daß es viele Jerards gibt, manchmal ist auch der Sprechende nicht Jerard, sondern Nerval, der sich sozusagen verstohlen in die Erzählung einmischt. Ich habe absichtlich »in die Erzählung« gesagt, nicht in die Fabel oder den Handlungsgang. Fabel und Handlungsgang lassen sich identifizieren, aber nur, weil sie uns durch einen Diskurs mitgeteilt werden. Um zu verdeutlichen, was ich meine: Als ich Sylvie übersetzte, habe ich einen französischen Originaldiskurs in einen italienischen Diskurs transformiert, aber mich dabei bemüht, Fabel und Handlungsgang unverändert zu lassen. Ein Regisseur könnte die Handlung von Sylvie in einen Film »übersetzen« und dem Zuschauer ermöglichen, durch ein Spiel von Auflösungen und Rückblenden die Geschichte zu rekonstruieren (ich will nicht entscheiden, wie erfolgreich). Aber er könnte gewiß nicht den Diskurs übersetzen, wie ich es getan habe, denn er müßte die Wörter in Bilder umsetzen, und es ist ein Unterschied, ob man von einer Frau schreibt, sie sei »bleich wie die Nacht«, oder ob man eine bleiche Frau zeigt.

Nerval zeigt sich nie in der Fabel oder im Handlungsgang, wohl aber im Diskurs, und nicht nur (wie es bei jedem beliebigen Autor vorkommt) als eine bestimmte Art der Wortwahl und der Artikulation von Sätzen und Satzfolgen. Er mischt sich auch heimlich als eine »Stimme« ein, die zu uns spricht, zu uns als seinen Modell-Lesern.

Wer spricht, wenn es im zweiten Absatz von Kapitel 3 heißt: »Sehen wir zu, daß wir wieder festen Boden unter die Füße bekommen!« (Reprenonspied sur le réel)? Jerard zu sich selbst, nachdem er an Adriennes und Aurélies Identität gezweifelt hat? Nerval, der seine Figur zur Ordnung ruft, oder uns Leser, die wir uns haben verzaubern lassen? Etwas später, während Jerard in jener Nacht nach Loisy fährt, heißt es im Text: »Während die Kutsche langsam die Hänge hinauffährt, wollen wir uns die Erinnerungen an jene Zeit vergegenwärtigen, als ich so oft hierherkam« (Pendant que la voiture monte les côtes, recomposons les souvenirs du temps où j’y venais si souvent). Ist es Jerard in t3, der hier spricht, in einer Art von innerem Monolog, der sich im Indikativ Präsens vollzieht? Ist es Jerard in tN, der sagt: »Während der dort die Hänge hinauffährt, verlassen wir ihn für eine Weile und versuchen wir, uns an eine frühere Zeit zu erinnern«? Und ist dieses »versuchen wir uns zu erinnern« eine Aufforderung, die Jerard an sich selber richtet, oder ist es eine, die Nerval an uns richtet, an uns Leser, die damit aufgerufen sind, am Gang seines Schreibprozesses teilzunehmen?

Wer sagt am Anfang von Kapitel 14: »Solcherart sind die Chimären, die uns am Morgen unseres Lebens locken und auf verschlungenen Wegen irreführen« (Telles sont les chimères qui charment et égarent au matin de la vie)? Es könnte Jerard in tN sein, als Komplize und Opfer seiner früheren Illusionen, aber man beachte, daß dieser Bemerkung ein direkter Appell an die Leser folgt (»aber viele Herzen werden mich verstehen«), durch den die Anordnung gerechtfertigt wird, in der die Geschehnisse erzählt worden sind. Der hier spricht, scheint also nicht Jerard zu sein, sondern der Autor des Textes Sylvie, den wir gerade lesen.

Vieles ist über dieses Spiel mit verschiedenen Stimmen geschrieben worden, aber alles bleibt immer unentscheidbar. Nerval selbst ist es, der sich entschieden hat, unentscheidbar zu bleiben, und er sagt es uns nicht nur, um an unserer Verwirrung teilzuhaben (und sie zu verstehen), sondern um sie auf die Spitze zu treiben. Vierzehn Kapitel lang wissen wir nie genau, ob derjenige, der da spricht, etwas erzählt, oder ob er jemanden darstellt, der etwas erzählt - und es ist auch niemals auf Anhieb klar, ob dieser Jemand das, was er da erzählt, gerade erlebt oder sich nur in Erinnerung ruft.

Schon im ersten Satz der Erzählung wird das Theater erwähnt, und dieses Thema wird bis zum Ende nicht mehr verlassen. Nerval war ein Theatermensch, Labrunie hatte sich wirklich in eine Schauspielerin verliebt, Jerard hebt eine Frau, die er nur auf der Bühne gesehen hat, und vor Bühnen treibt er sich fast bis zum Ende der Erzählung herum. Aber das Theater ist in Sylvie auch sonst allgegenwärtig, theatralische Szenen sind der Tanz auf der Wiese mit Adrienne, das Blumenfest in Loisy (und

Theatermaschinerie ist der Korb, aus dem der Schwan aufsteigt), die Maskerade in Hochzeitskleidern, die Jerard und Sylvie im Haus der Tante inszenieren, und die sakrale Aufführung in der Abtei von Chaalis.

Mehr noch, viele haben bemerkt, daß Nerval für seine zentralen Szenen stets eine theatralische Beleuchtung wählt. Die Schauspielerin erscheint zuerst von unten durch das Rampenlicht beleuchtet, dann von oben durch die Strahlen des Lüsters, aber Techniken der Theaterbeleuchtung werden auch beim Tanz auf der Wiese eingesetzt, wenn die letzten Strahlen der Abendsonne durch die Blätter der als Kulissen dienenden Bäume einfallen, und während Adrienne singt, wird sie vom Mond wie von einem Scheinwerfer isoliert (und am Ende tritt sie aus dem, was wir heute einen Lichtkegel nennen würden, mit einem anmutigen Gruß heraus wie eine Schauspielerin, die sich vom Publikum verabschiedet). Am Anfang des vierten Kapitels, während der »Reise nach Kythera« (die überdies verbale Darstellung einer visuellen Darstellung ist, denn Vorbild ist ein Gemälde von Watteau), wird die Szene erneut von oben durch die rotglühenden Strahlen der Abendsonne beleuchtet. Und schließlich, als Jerard am Anfang des achten Kapitels den Tanzplatz von Loisy erreicht, erleben wir ein Meisterwerk der Lichtregie, wenn um die Wipfel der Linden eine »bläuliche Helle« spielt, während die Stämme unten bereits im Dunkeln liegen, bis in diesem Kampf zwischen künstlichen Lichtern und dämmerndem Tag die Szene langsam vom bleichen Morgenlicht erfüllt wird.

Man darf sich also nicht von einer »groben« Lektüre der Erzählung täuschen lassen und behaupten, sie operiere -so wie Jerard hin- und hergerissen sei zwischen dem Traum einer Illusion und dem Streben nach Wirklichkeit -mit einer klaren und harten Gegenüberstellung von

Theater und Wirklichkeit. Denn jedesmal, wenn Jerard ein Theater zu verlassen sucht, betritt er ein anderes. Er beginnt mit einer Feier der Illusion als der einzigen Wahrheit, an der er sich auch noch im zweiten Kapitel berauscht. Im dritten Kapitel scheint er eine Reise in die Realität anzutreten, denn die Sylvie, die er aufsuchen will, existiert wirklich, aber er findet sie nicht mehr als das Naturkind vor, das er in Erinnerung hat, sondern von Kultur durchdrungen, sie phrasiert beim Singen (und sie benutzt die Hochzeitskleider der Tante, um zu einem Maskenball zu gehen, und sie ist wie eine erfahrene Schauspielerin bereit, Adrienne nachzuahmen und das von ihr in Chaalis gesungene Lied zu singen, angeleitet von Jerard, der den Regisseur spielt). Und wie eine Theaterfigur verhält sich auch Jerard selbst, als er (in Kapitel 8) den letzten Versuch macht, Sylvie zu erobern, indem er sich ihr zu Füßen wirft wie in einer klassischen Tragödie.

So ist das Theater bald Ort der triumphierenden und rettenden Illusion, bald Ort der Enttäuschung und Ernüchterung. Was die Erzählung thematisiert (und daher rührt ein weiterer Nebeleffekt), ist nicht der Gegensatz zwischen Illusion und Wirklichkeit, sondern der Bruch, der durch beide Welten geht und sie miteinander vermischt.

Wenn wir noch einmal zu Abbildung 1 zurückkehren, sehen wir, daß die vierzehn Kapitel, in denen sich der Handlungsgang artikuliert, in zwei Hälften geteilt werden können, eine vorwiegend bei Nacht und eine vorwiegend bei Tag spielende. Die nächtliche Kapitelfolge bezieht sich auf eine schwärmerisch in Erinnerung gerufene und im Traum gesehene Welt; alles wird euphorisch erlebt, im Zauber der Natur, der Raum wird langsam durchmessen und mit einer Fülle an festlichen Details beschrieben. In der zweiten Kapitelfolge findet Jerard dagegen ein Valois, das ganz und gar künstlich ist, aus falschen Ruinen zusammengesetzt, in dem er die Stätten seiner früheren Reise in einer dysphorischen, depressiven Stimmung wiederbesucht, ohne sich bei den Details der Landschaften aufzuhalten und nur mit Blick für die Epiphanien der Ernüchterung.

In Kapitel 5, nach dem Fest, das Gelegenheit für märchenhafte Erscheinungen wie der des auffliegenden Schwans bot, und nach der Begegnung mit einer Sylvie, die jetzt die Anmut der beiden zurückgewiesenen Phantome in sich zu vereinigen scheint, verirrt Jerard sich nachts im Wald (begleitet von einem Mond, der ebenfalls theatralisch die Sandsteinfelsen beleuchtet): Teiche

schimmern fern in der diesigen Ebene, die Luft ist lau und balsamisch, hin und wieder zeichnen sich pittoreske Ruinen am Horizont ab. Friedlich und sanft ist die Nacht, heiter am Morgen das Dorf, jungfräulich die Kammer Sylvies, die mit Spitzenklöppeln hantiert, und eine einzige Blumenpracht ist der Weg zum Haus der Tante, zwischen Margeriten und Butterblumen, Amseln und Meisen, Immergrün und purpurnem Fingerhut, Büschen und Bächen, über welche die beiden Wanderer fröhlich springen. Die Theve wird immer schmaler, je näher man der Quelle kommt, um schließlich auf den Wiesen zu »ruhen« als ein kleiner See zwischen Gladiolen und Schwertlilien. Wenig mehr bleibt zu sagen über dieses Idyll des ländlichen Othys, in dem die Vergangenheit noch den Geruch der guten alten Zeit hat.

Als Jerard dann zum zweiten Mal nach Loisy fährt (Kapitel 8 - 11), trifft er dort morgens früh ein, als das Fest gerade zu Ende geht, die Blumen in Sylvies Haar und an ihrem Mieder hängen welk herab, an den Biegungen der Theve hat sich das Wasser zu kleinen Tümpeln gestaut, auf den Feldern stehen Stroh- und Heudiemen, aber ihr Geruch ist nicht mehr betäubend wie einst. Waren die beiden Wanderer beim ersten Mal über Büsche und Bäche gesprungen, so kommt es ihnen jetzt nicht mehr in den Sinn, querfeldein zu gehen.

Jerard begibt sich, ohne den Weg zu beschreiben, zum Haus seines Onkels und findet es verlassen, den Hund tot und den Garten verwildert. Er macht einen Spaziergang nach Ermenonville, aber seltsamerweise schweigen die Vögel, und die Schrift auf den Wegweisern ist verblaßt. Was ihm auffällt, sind die künstlichen Rekonstruktionen des Tempels der Philosophie, die inzwischen selber Ruinen sind; die Lorbeerbäume sind verschwunden, und auf einem (künstlichen) See voll welker Blüten unterhalb des Turms der Gabrielle »gärt der Schaum, summt das Insekt«. Die Luft ist mefitisch, der Sand staubförmig, alles ist trübsinnig und einsam. Als Jerard in Sylvies Kammer zurückkehrt, haben Kanarienvögel die früheren Grasmücken ersetzt, die Möbel sind modern und gekünstelt, Sylvie klöppelt keine Spitzen mehr, sondern fabriziert jetzt Lederhandschuhe mit Hilfe einer »Mechanik«, und die Tante ist gestorben. Der Ausflug nach Chaalis wird kein munterer Querfeldeingang sein, sondern ein langsamer Ritt auf einem Esel, bei dem keine Blumen gepflückt werden, sondern eher ein Bildungswettstreit in einem Klima wechselseitigen Mißtrauens ausgetragen wird. In der Nähe von Saint-S*** muß man auf seine Schritte achten, denn tückische Bäche fließen dort durch die Wiesen.

Wenn Jerard schließlich im letzten Kapitel noch einmal an jene selben Orte zurückkehrt, findet er auch die lichten Wälder von einst nicht mehr wieder, Chaalis wird restauriert, die für teures Geld ausgehobenen Teiche breiten vergeblich ihr totes Wasser aus, »das der Schwan nun verschmäht«, es gibt keine direkte Straße nach Ermenonville mehr, der Raum ist zu einem noch sinnloseren Labyrinth geworden.

Die Suche nach umgekehrten Symmetrien könnte noch weitergetrieben werden, und viele haben es getan, bis sich fast spiegelbildliche Verhältnisse zwischen den Kapiteln ergeben haben (zum Teil direkt zwischen dem ersten und dem letzten, dem zweiten und dem vorletzten und so weiter, auch wenn die Entsprechungen nicht einer mathematischen Gesetzmäßigkeit folgen). Sehen wir uns nur die auffälligsten Beispiele an:

Euphorisch

1. Bogenschießen als mythisch ferne Erinnerung

2. anmutiger Gruß Adriennes,

der künftigen Nonne

3. kaputte Uhr: Versprechen einer wiederzufindenden Zeit

Dysphorisch

14. Bogenschießen als Kinderspiel

13. anmutiger Gruß Aurelies, der Dame von Welt

12. kaputte Uhr: Erinnerung an eine verlorene Zeit

4. Tanzfest (erster Tanz, Kap. 2):

- die Mädchen repräsentieren 1000 Jahre franz.

Geschichte

- Jerard ist der einzige Junge

beim Tanz

- der Kranz für Adrienne wird

extra geflochten

- der Kuß als mystische

Erfahrung

- alle fühlen sich wie im

Paradies

5. verzauberte Waldwanderung allein

6. fröhliche Waldwanderung zu zweit und Besuch bei der Tante

7. Erscheinung Adriennes als singender Engel

8. Tanzfest (zweiter Tanz, Kap. 4):

- die Mädchen sind Töchter

verarmter Adelsfamilien

- jeder Junge kommt mit

einem Mädchen

- der Kranz für Sylvie wird

zufällig erhascht

- der Kuß als

bloße

Konvention

- man ist auf einem alten

galanten Fest

9. depressive Waldwanderung allein

10. die Tante gestorben, unfroher Gang nach Chaalis

11. vage Erinnerung an Adrienne, Sylvie singt

Tatsächlich zerbricht das beunruhigende Kapitel »Chaalis« die Symmetrie und trennt die ersten sechs Kapitel von den restlichen sieben. Einerseits haben wir in diesem siebten Kapitel einen Gegensatz zu dem Tanz in Kapitel 4: ein aristokratisches Zeremoniell gegenüber dem Volksfest auf der Insel (es sind keine Jugendlichen da außer auf der Bühne, Jerard und Sylvies Bruder kommen wie Eindringlinge hinzu), ein geschlossener Raum gegenüber dem offenen Raum von Kythera, der düstere Gesang der inzwischen Nonne gewordenen Adrienne gegenüber dem süßen Gesang der noch mädchenhaften

Adrienne, eine Totenfeier gegenüber einem pervigilium Veneris, die Wiederkehr der Faszination Adriennes gegenüber der Wiedereroberung Sylvies ...

Darüber hinaus enthält dieses Kapitel Themen der anderen Kapitel, aber traumartig unentscheidbar, neutralisiert. Beiläufig erwähnt werden zum Beispiel das Bogenschießen, die Standuhr, eine Art Schautanz, ein Kranz in Form eines Heiligenscheins aus vergoldeter Pappe und vor allem ein Schwan. Viele Kommentatoren unterstellen, dieser Schwan sei nicht bloß ein Emblem, ein über der Tür eingraviertes oder modelliertes Wappen (wie es der heraldische Terminus éployé nahelegen würde), sondern ein leibhaftiger, über der Tür angenagelter Schwan. Das scheint mir zuviel, auch wenn in einem Traum alles möglich ist, aber auf jeden Fall taucht dieser Schwan auf halbem Wege zwischen dem lebendigen, triumphierend auffliegenden Schwan in Kapitel 4 und dem nicht mehr anwesenden in Kapitel 14 auf.

Man hat von »Ritualen der Degradierung« gesprochen, aber man braucht die Symmetrien gar nicht freizulegen, um sie zu erkennen, sie wirken gleichsam hinter dem Rücken des Lesers, jede Wiederkehr eines schon einmal angesprochenen Motivs erzeugt ein Gefühl von déjà vu, aber man bemerkt nur, daß einem etwas weggenommen worden ist, was man glaubte gehabt zu haben.

Nebeleffekte, Labyrintheffekte: Poulet hat von »Metamorphosen des Kreises« gesprochen.6 Vielleicht hat die Kritik in Sylvie mehr Kreise gesehen, als da sind - den magischen Kreis der Bühne, die konzentrischen Kreise des Tanzes auf der Wiese (den Kreis der von Bäumen umringten Wiese, den des Reigens der Mädchen und schließlich, im Wirbel des Tanzes wie in einem ganz nahen Vordergrund, den der langen goldenen Ringellocken von Adrienne) und beim ersten Fest in Loisy die drei Kreise des Teiches, der Insel und des Tempels. Andere hat sie, scheint mir, bisweilen unterschätzt.

So wird zum Beispiel in Kapitel 9, während des Besuchs im Hause des verstorbenen Onkels, das Wort jardin dreimal im selben Absatz wiederholt. Das ist keine stilistische Nachlässigkeit, es handelt sich um drei Gärten, die drei verschiedenen Epochen angehören, aber konzentrisch angelegt sind, wenn nicht in räumlicher, so doch in einer zeitlichen Perspektive. Es ist, als ob Jerards Auge zuerst den Garten seines Onkels sähe, dann weiter hinten den seiner Kindheit und schließlich in noch weiterer Ferne den der Geschichte (den Garten als Ort antiker archäologischer Funde). So gesehen wird dieser dreifache Garten gleichsam zu einem Miniaturmodell der ganzen Erzählung, aber von ihrem Schlußpunkt aus betrachtet. An einem voller Enttäuschung wiederbesuchten Ort (der Garten ist nur noch ein Haufen Gestrüpp) taucht im Nebel der Erinnerung zuerst die noch erkennbare, wenn auch schon halb verwischte Spur der verzauberten Kinderwelt auf und dann in der Ferne, als Jerard den Garten nicht mehr vor seinem äußeren, sondern vor seinem inneren Auge sieht, ein Echo jener römischen und druidischen Zeiten, die schon zu Beginn der Erzählung evoziert worden sind.

Kreisförmig ist schließlich auch die Bewegung, die Jerard bei jedem seiner Besuche in Loisy vollführt, zuerst, indem er von Paris aufbricht, um nach einem Tag dorthin zurückzukehren, dann, indem er aus dem Dorf aufbricht, um nach einer Waldwanderung über Stock und Stein und Gewässer dorthin zurückzukehren.

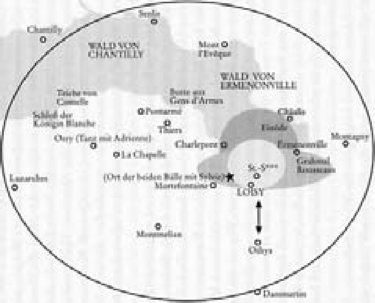

Dieses Im-Kreis-Herumlaufen verdient eine genauere Untersuchung, die zunächst nur katasterhaft-penibel anmuten mag, aber sich, glaube ich, lohnt. Ich habe mich entschlossen, eine Karte jener Gegend zu zeichnen (Abbildung 2), eher als Hilfe für den Übersetzer denn für den Leser. Obwohl ich mehrere Karten des Valois vor Augen hatte, bin ich nicht auf Tüfteleien über Längen- und Breitengrade eingegangen, sondern habe versucht, einen Eindruck von den Wechselverhältnissen zwischen Dörfern und Wäldern zu geben.7 Auf jeden Fall bedenke man, daß es von Luzarches bis Ermenonville in Luftlinie etwa zwanzig Kilometer sind, von Ermenonville bis Loisy drei und von Loisy bis Mortefontaine zwei. In Kapitel 13 heißt es, daß der Tanz auf der Wiese, wo Jerard zum ersten Mal Adrienne sah, vor dem Schloß von Orry stattgefunden habe. Ich identifiziere dagegen die Stätte des ersten und zweiten Balls von Loisy mit den Teichen unmittelbar nördlich von Mortefontaine, wo jetzt die Theve beginnt (die damals offenbar zwischen Loisy und Othys entsprang).

Blickt man beim Lesen auf die Karte, so erscheint einem der Raum wie ein Stück Kaugummi, das bei jeder Rückerinnerung seine Form verändert. Es scheint unmöglich, daß die Postkutsche all die Biegungen macht, die nötig sind, um Jerard in der Nähe von Loisy abzusetzen, aber wer weiß, wie damals die Straßen waren. Der Weg, den Sylvies Bruder in der Nacht von Chaalis nimmt, versetzt die um topographische Nachprüfung bemühten Kommentatoren in Bestürzung, und sie retten sich mit der Bemerkung, der junge Mann sei eben beschwipst gewesen. Mußte man wirklich, wenn man von Loisy nach Chaalis wollte, über Orry fahren und dann den Wald von Halatte berühren? Oder kamen die beiden gar nicht aus Loisy? Manchmal hat es den Anschein, als ob sich Nerval sein eigenes Valois zurechtmacht, dabei jedoch Überschneidungen mit dem von Labrunie nicht vermeiden kann. Im Text heißt es, daß Jerards Onkel in

Montagny lebte, wir wissen jedoch, daß Labrunies Onkel in Mortefontaine wohnte. Wenn wir nun die Passage aufmerksam nachlesen und dabei die Karte verfolgen, stellen wir fest, daß die Sache - wenn Jerards Onkel in Montagny lebt - nicht aufgeht, und sehen uns zu der Annahme gezwungen, daß er in Mortefontaine lebte, es sei denn, daß - im Valois der Erzählung - Montagny genau an der Stelle von Mortefontaine liegt.

i f «jUÜVUNIIM ATt f

In Kapitel 5 erzählt Jerard, nach dem Ball habe er Sylvie und ihren Bruder nach Loisy begleitet und sei dann nach Montagny »zurückgekehrt«. Es liegt auf der Hand, daß er nur nach Mortefontaine zurückkehren konnte, zumal er den Weg durch ein Wäldchen nimmt, das zwischen Loisy und Saint-S*** liegt (worin sich der Ort Saint-Sulpice verbirgt, einen Katzensprung von Loisy entfernt); danach streift er den Rand des Waldes von Ermenonville, offensichtlich im Südwesten, und am Morgen, nachdem er geschlafen hat, sieht er links in der Nähe die Mauern des Klosters von Saint-S*** und rechts in der Ferne die Butte aux Gens d’Armes, die Ruinen der Abtei von Thiers und das Schloß von Pontarme, also lauter Lokalitäten im Nordwesten von Loisy, wohin er dann wieder zurückkehrt. Er kann also nicht den Weg nach Montagny eingeschlagen haben, das zu weit im Nordosten liegt.

Am Anfang von Kapitel 9 begibt sich Jerard vom Ort des Balls nach Montagny, dann geht er zurück nach Loisy, findet dort alle noch schlafend vor, wendet sich nach Ermenonville, läßt die »Einöde« links liegen, gelangt zum Grabmal Rousseaus und kehrt von dort nach Loisy zurück. Wäre er wirklich nach Montagny gegangen, hätte er einen sehr weiten Weg zurücklegen müssen, um dort hinzugelangen, nachdem er bereits durch die Gegend von Ermenonville gekommen war, und es wäre unsinnig, nach Loisy zurückzukehren - nochmals durch die Gegend von Ermenonville -, um dann zu beschließen, erneut in Richtung Ermenonville zu gehen und schließlich abermals nach Loisy zurückzukehren.

Gewiß kann dies auf biographischer Ebene bedeuten, daß Nerval sich entschlossen hatte, das Haus seines Onkels nach Montagny zu verlegen, dann aber nicht damit zurechtgekommen war und weiter (mit Labrunie) an Mortefontaine gedacht hat. Doch das braucht uns nicht weiter zu beschäftigen, es sei denn, wir wollten auf seinen Spuren gehen und die Wanderung wiederholen. Der Text ist dazu da, uns in ein Valois zu entführen, in dem sich die Erinnerung mit dem Traum vermengt, und er tut alles, um uns die Spur verlieren zu lassen.

Wenn das aber das so ist, warum soll man dann versuchen, um jeden Preis die Karte zu rekonstruieren? Ich glaube, daß normale Leser darauf verzichten, wie ich selbst es viele Jahre lang getan habe, denn es genügt, sich vom Zauber der Namen fesseln zu lassen. Schon Proust hat hervorgehoben, welche Macht die Namen in dieser Erzählung haben, und er schloß mit der Bemerkung, wer

Sylvie einmal gelesen habe, könne nicht umhin zu erschauern, wenn er zufällig in einem Eisenbahnfahrplan den Namen Pontarme lese. Doch er bemerkte auch, daß andere Ortsnamen, die ebenfalls in der Literaturgeschichte berühmt sind, nicht die gleiche Gefühlsaufwallung bewirken. Vielleicht weil die hier auftretenden Toponyme sich im Kopf (oder im Herzen) wie eine musikalische Tonfolge, eine petite phrase festsetzen?

Die Antwort scheint mir evident: weil sie wiederkehren. Die Leser zeichnen keine Karten, sondern hören (buchstäblich, wie man Töne hört), daß Jerard bei jeder Rückkehr ins Valois dieselben Orte berührt, in fast derselben Reihenfolge, wie wenn ein und dasselbe Motiv nach jeder Strophe wiederkehrt. Eine solche musikalische Form nennt man Rondo, und frz. rondeau kommt von ronde wie Runde, Reigentanz. So hören die Leser buchstäblich akustisch eine kreisförmige Struktur, und in gewisser Weise sehen sie sie auch, aber undeutlich, als handle es sich um eine spiralförmige Bewegung oder um eine sukzessive Überlagerung von Kreisen.

Darum lohnt es sich schon ein wenig, die Karte zu rekonstruieren, um visuell zu begreifen, was uns der Text akustisch hören läßt. Auf meiner Karte findet man ausgehend von Loisy drei exzentrische Kreise in unterschiedlicher Tönung. Sie stellen die drei wichtigsten Wanderungen dar - nicht die tatsächlich zurückgelegten Wege, sondern die vermutlichen Zonen der Exkursion. Der hellste Kreis umschreibt Jerards nächtliche Wanderung in Kapitel 5 (von Loisy nach Montagny -bzw. Mortefontaine -, aber mit einem Umweg an SaintS*** vorbei zum südwestlichen Rand des Waldes von Ermenonville, dann zurück nach Loisy, während in der Ferne Pontarme, Thiers oder die Butte aux Gens d’Armes zu sehen sind); der etwas dunklere Kreis umgreift Jerards

Wanderung in Kapitel 9 (vom Ort des Balls zum Haus des Onkels - der in Mortefontaine leben muß -, dann nach Loisy und weiter nach Ermenonville bis zum Grabmal Rousseaus; schließlich zurück nach Loisy); der dunkelste Kreis umgrenzt Jerards und Sylvies Wanderung nach Chaalis in Kapitel 10 und 11 (von Loisy durch den Wald von Ermenonville nach Chaalis, dann zurück nach Loisy über Charlepont). Die Wanderung nach Othys ist eine einfache Hin- und Rückreise ins 18. Jahrhundert.

Der größte Kreis schließlich, der die ganze Gegend umfaßt, entspricht den Streifzügen mit Aurelie in Kapitel 13. Jerard bemüht sich verzweifelt, alles wiederzufinden, und verliert dabei den zentralen Punkt seiner ersten Streifzüge. Er wird ihn nicht wiederfinden. Am Ende, als Sylvie in Dammartin wohnt, gehen die Fahrten, von denen im letzten Kapitel die Rede ist, immer nur bis an die Ränder dieses Kreises. Jerard, Sylvie, alle sind nun ausgeschlossen aus dem magischen Kreis des Anfangs, den Jerard nur von weitem aus einem Fenster des Gasthofs sieht.

In jedem Fall springt in die Augen (wie es schon an die Ohren drang, wenn auch nur in Gestalt von in der Ferne widerhallenden Echos), daß Jerard sich auf jeder Reise ständig im Kreis bewegt (aber nicht wie im perfekten Kreis des ersten Tanzes mit Adrienne, sondern eher wie ein verwirrter Nachtfalter in einer Lampe) und nie wiederfindet, was er das letzte Mal zurückgelassen hatte. So daß man Georges Poulet zustimmen kann, der in dieser kreisförmigen Struktur eine Metapher der Zeit gesehen hat: Es ist nicht so sehr Jerard, der sich kreisförmig durch den Raum bewegt, sondern die Zeit, es ist seine Vergangenheit, die im Kreis um ihn tanzt.

Kommen wir zum ersten Satz der Erzählung zurück: Je sortait d’un théâtre. Wir haben uns lange mit diesem Je und diesem théâtre beschäftigt, jetzt müssen wir uns dem sortait zuwenden. Das Verb steht im Imperfekt.

Das französische Imparfait ist ein duratives und häufig auch iteratives Tempus. Es drückt stets eine Handlung aus, die noch nicht vollständig beendet ist, und es genügt ein kleines Stück Kontext, um festzustellen, ob die Handlung auch iterativ ist, das heißt mehrmals vollzogen wird. Tatsächlich verließ Jerard jenes Theater Abend für Abend, und das seit einem Jahr.8

Man verzeihe die scheinbare Tautologie, aber das Imperfekt heißt so, weil es tatsächlich unvollendet ist: Es versetzt uns in eine Zeit vor der Gegenwart, in der wir sprechen, aber es sagt nicht genau, wann diese Zeit ist und wie lange sie dauert. Daher rührt sein Zauber. So erklärt Proust (während er über Flaubert spricht): »Ich gestehe, daß ein bestimmter Gebrauch des imparfait de l’indicatif -dieser grausamen Tempusform, die uns das Leben als etwas Vergängliches und zugleich Passives vorführt, die im selben Moment, in dem sie unsere Handlungen ins Gedächtnis ruft, sie als Illusion abstempelt, sie in der Vergangenheit auslöscht, ohne uns, wie es das passe simple tut, den Trost der Aktivität zu lassen - für mich eine unerschöpfliche Quelle mysteriöser Traurigkeit geblieben ist.«9

Erst recht in Sylvie ist das Imperfekt das Tempus, das die Grenzen der Zeit verwischen soll. Es wird scheinbar großzügig, aber sehr wohlüberlegt eingesetzt, so wohlüberlegt, daß Nerval beim Übergang von der ersten zur zweiten Version von Sylvie ein Imperfekt hinzugefügt und ein anderes gestrichen hat. 1853 schreibt Jerard im ersten Kapitel, als er plötzlich entdeckt, daß er reich ist: »Que dirait maintenant, pensai-je, le jeune homme de tout à l’heure« (»Was würde jetzt, dachte ich, der junge Mann von vorhin sagen«) und dann: »Je frémis de cette pensée« (»Ich erzitterte bei diesem Gedanken«). 1854 macht er aus dem Passe simple pensai-je das Imperfekt pensais-je. Tatsächlich hat das Imperfekt hier die Funktion, den Gedankengang des Erzählers zu verdeutlichen, der ein durativer Gang ist: Jerard liebäugelt einen Moment lang mit der Idee, die umschwärmte Schauspielerin zu erobern, ohne sich jedoch zu entscheiden. Dann plötzlich, und erst in diesem Moment, nämlich mit der Rückkehr zum Passe simple (je frémis), verwirft er die Phantasie definitiv.

Umgekehrt hieß es in der Fassung von 1853 am Ende des zweiten Kapitels: Adrienne repartait, und in der Fassung von 1854 steht hier das Passe simple repartit. Man lese die Stelle nach. Bisher ist im Imperfekt erzählt worden, wie um die Szene ins Zwielicht zu tauchen, und erst in diesem Moment geschieht etwas, das nicht zum Traum gehört, sondern zur Wirklichkeit, und das ist ein punktuelles Geschehen. Tags darauf verschwindet Adrienne. Ihre Abreise ist plötzlich und definitiv. Tatsächlich (wenn wir von der undeutlich traumhaften Episode in Kapitel 7 absehen) ist es das letzte Mal, daß Jerard sie sieht - oder jedenfalls Gelegenheit hat, sich ihr zu nähern.

Im übrigen wird der Leser vom ersten Kapitel an richtig eingestimmt, die ersten fünf Absätze enthalten bei insgesamt 60 Verbformen 53 Imperfekte. In diesen fünf Absätzen geschieht alles, was beschrieben wird, seit langer Zeit jeden Abend. Dann, im sechsten Absatz, heißt es: »Un de ceux-la me dit« (»Einer von denen sagte zu mir«), und hier steht das Verb im Passe simple, denn dies ist etwas Neues - nämlich die Frage, wegen welcher Schauspielerin Jerard jeden Abend ins Theater gehe. Und er antwortet ebenfalls mit einem Passe simple: »J’avouai un nom« (»Ich gestand einen Namen«). Die nebelhaft zerstäubte Zeit verdichtet sich zu einem Punkt, und an diesem Punkt beginnt die Geschichte, oder anders gesagt, dieser Punkt markiert die Zeit t1, mit der Jerard (der sich in tN daran erinnert) die Geschichte seiner Reise beginnen läßt.

Wie sehr das Imperfekt die Zeit nebelhaft zerstäuben kann, sieht man im Kapitel über Châalis. Wer hier zweimal im Indikativ Präsens eingreift (einmal, um die

Abtei zu beschreiben, und einmal, um uns zu sagen, daß der Erzähler sich bei der Rückbesinnung auf diese Einzelheiten fragt, ob er das alles wirklich erlebt oder nur geträumt hat), ist Nerval - oder Jerard in tN. Alles andere geschieht im Imperfekt, außer dort, wo es die Syntax nicht zuläßt. Die Analyse der Tempora in diesem Kapitel würde zuviel grammatikalische Tüftelei erfordern. Es genügt aber, das Kapitel mehrmals zu lesen und auf die Musik dieser Tempusformen zu horchen, um zu verstehen, warum nicht nur der Leser, sondern auch Nerval selbst nicht sicher ist, ob es sich um einen Traum oder eine Erinnerung handelt.

Der Gebrauch des Imperfekts in Sylvie führt uns zurück zu der Unterscheidung zwischen Fabel, Handlungsgang und Diskurs. Die Wahl eines Tempus vollzieht sich auf der Ebene des Diskurses, aber eine dort hergestellte Unbestimmtheit beeinträchtigt unsere Möglichkeit, durch den Gang der Handlung die Fabel zu rekonstruieren. Daher gelingt es den Interpreten nicht, sich auf eine Abfolge der Ereignisse zu einigen, jedenfalls was die ersten sieben Kapitel betrifft. Um uns im Wald der Tempora zurechtzufinden, nennen wir ersten Tanz den mit Adrienne auf der Wiese vor dem Schloß (vielleicht von Orry), zweiten Tanz den des Festes mit dem auffliegenden Schwan (erste Fahrt nach Loisy) und dritten Tanz den, zu welchem Jerard erst am frühen Morgen gelangt, nach der Fahrt in der Postkutsche.

Wann hat nun die Episode der Nacht in Chäalis stattgefunden? Vor oder nach dem ersten Besuch in Loisy? Beachten wir, daß es sich, auch hier wieder, nicht um eine klar entscheidbare Frage handelt. Und die unbewußte Antwort, die der Leser darauf gibt, ist das, was am meisten dazu beiträgt, den Nebeleffekt zu erzeugen.

Jemand hat sogar die Hypothese gewagt - was zeigt, wie stark dieser Nebeleffekt ist -, daß die Chaalis-Episode vor der Szene des Tanzes auf der Wiese stattgefunden habe (da es in Kapitel 2 am Ende des fünften Absatzes von Adrienne heißt: »wir sollten sie nicht wiedersehen«). Aber das kann nicht sein, und zwar aus drei Gründen: erstens, weil Jerard Adrienne in Chaalis wiedererkennt, während er sie beim Tanz auf der Wiese zum ersten Mal sieht (was im dritten Kapitel noch einmal bekräftigt wird); zweitens, weil Adrienne in jener Nacht bereits »verklärt« ist durch ihre Berufung zum Leben als Nonne, während man im zweiten Kapitel erfahren hatte, daß sie erst nach dem Tanz auf der Wiese für den geistlichen Stand bestimmt worden war; drittens wird die Begegnung mit Adrienne - also der Tanz auf der Wiese - am Anfang des vierten Kapitels als ferne Kindheitserinnerung erwähnt, und wie sollten dann wohl Jerard und Sylvies Bruder in noch früherer Kindheit nachts auf einem kleinen Wagen durch den Wald gefahren sein, um sich eine sakrale Aufführung anzusehen?

Hat also die Chaalis-Episode zwischen dem ersten Tanz auf der Wiese und dem zweiten in Loisy stattgefunden? Dann müßte Jerard in der Zeit zwischen diesen beiden Ereignissen nochmals nach Loisy gefahren sein. Und warum heißt es dann im vierten Kapitel, daß Sylvie, als er nach Loisy kommt, ihm »noch schmollte«, als ob sie noch immer darunter litte, wie er sie damals auf der Wiese vor Adrienne gedemütigt hatte? Allerdings könnte dies auch ein weiterer Nebeleffekt sein. Der Text sagt keineswegs, daß Sylvie ihm wegen der alten Geschichte schmollt -allenfalls denkt das Jerard. Sowohl sie wie ihr Bruder werfen ihm vor, daß er sich »seit so langer Zeit« nicht hat sehen lassen. Wer sagt, daß damit die Zeit seit dem ersten Tanz gemeint war? Jerard hätte sehr gut in der Zwischenzeit einmal wiedergekommen sein und einen

Abend mit Sylvies Bruder verbracht haben können. Und doch ist diese Lösung nicht recht überzeugend, denn an jenem Abend macht Jerard ganz den Eindruck, als ob er Sylvie zum ersten Mal seit dem Tanz auf der Wiese wiedersieht, erscheint sie ihm doch verwandelt und noch bezaubernder als damals.

Also könnte Jerard nach dem zweiten Tanz (in ti) nach Chaalis gekommen sein. Aber wie soll das möglich sein, wenn dieser Tanz in Loisy, wie die meisten Kommentatoren annehmen, drei Jahre vor dem Abend nach dem Theater stattgefunden hatte und Jerard bei der Ankunft, wie gesagt, mit dem Vorwurf empfangen wurde, er habe sich so lange nicht sehen lassen? Auch hier sind wir vielleicht wieder einem Nebeleffekt aufgesessen. Der Text sagt keineswegs, daß der zweite Tanz (ti) drei Jahre vor dem Theaterabend war. Der Text sagt, daß Jerard sich beim Gedanken an Sylvie fragt (Kapitel 3, dritter Absatz): »Warum habe ich sie seit drei Jahren vergessen?« Er sagt nicht, daß drei Jahre seit dem Tanz in Loisy vergangen sind, sondern (siebter Absatz), daß Jerard seit drei Jahren dabei ist, die Erbschaft seines Onkels zu verschwenden, und man kann annehmen, daß er in diesen drei Jahren voller mondäner Vergnügungen Sylvie vergessen hat. Zwischen dem zweiten Tanz und dem Abend nach dem Theater könnten sehr viel mehr Jahre vergangen sein.

Doch welche Hypothese man auch wählt, wie verhält sich die Episode von Chaalis zu jenem Jahr 1832, in dem Adrienne stirbt? Es wäre sicher bewegend zu denken, daß Adrienne stirbt (oder im Sterben liegt oder schon gestorben ist), als Jerard sie in Chaalis sieht (oder zu sehen meint).

Diese scheinbar so trockenen Berechnungen sind es, die uns erklären können, warum wir Leser (samt Proust) uns gezwungen fühlen, immer wieder zurückzublättern, um zu begreifen, wo wir uns gerade befinden. Sicher könnte in diesem Fall die Verwirrung auch diejenige von Labrunie sein. Aber wenn uns die aufdringlichen Biographen nicht so penetrant immer neue Krankenblätter des Ärmsten präsentierten, würden wir beim Lesen des Textes einfach sagen, daß wir deshalb nicht wissen, wo wir uns befinden, weil Nerval nicht wollte, daß wir es wissen. Nerval ist das Gegenteil eines Krimiautors, der seinen Text so kalkuliert mit Indizien übersät, daß wir uns beim Wiederlesen fragen, warum wir die Wahrheit nicht gleich erkannt haben. Nerval führt uns in die Irre und will, daß wir die Ab- und Reihenfolge oder, wie er es ausdrückt, die Ordnung der Zeiten verlieren.

Eben deswegen sagt uns Jerard im ersten Kapitel, er habe sich nicht um »die Ordnung der Zeiten« (l’ordre des temps) kümmern können, und am Anfang des letzten, er habe versucht, die Chimären »ohne rechte Ordnung« (sans beaucoup d’ordre) festzuhalten. Im Universum von Sylvie, in dem die Zeit, wie zu Recht gesagt worden ist, ruckweise vorangeht, funktionieren die Uhren nicht.

Ich habe andernorts dargelegt, und zwar genau am Beispiel der im dritten Kapitel beschriebenen Standuhr, daß in einem solchen Fall, nämlich wenn in einem narrativen Text etwas ausführlich beschrieben wird, was für den Gang der Handlung keinen Belang haben dürfte, ein »symbolischer Modus« installiert wird.10 Die Beschreibung der Standuhr im dritten Kapitel ist exemplarisch. Warum wird diese Antiquität so ausführlich beschrieben, wo sie doch nicht einmal in der Lage ist, dem

Protagonisten zu sagen, was ihm sogar die Kuckucksuhr des Pförtners sagen kann? Weil sie ein symbolisches Konzentrat der ganzen Erzählung ist, vor allem für die darin beschworene Welt der Renaissance, die jene des Valois ist, aber auch, weil sie hier sagen soll (vielleicht mehr dem Leser als dem Erzähler), daß wir die Ordnung der Zeiten niemals wiederherstellen werden. Aufgrund einer schon hervorgehobenen Symmetrie taucht eine stehengebliebene Uhr noch einmal im zwölften Kapitel auf. Stünde sie nur dort, hätten wir es bloß mit einer hübschen Anekdote aus der Kindheit zu tun. Aber es ist die Wiederkehr eines Themas. Nerval sagt uns, daß die Zeit für ihn von Anfang an dazu bestimmt war, in Verwirrung zu geraten, oder um es mit Hamlet zu sagen, time is out of joint - die Zeit ist aus den Fugen. Für Jerard wie für den Leser.

Warum kann die Ordnung der Zeiten nicht wiederhergestellt werden? Weil Jerard sein Begehren im Laufe der Zeit auf drei verschiedene Frauen richtet, aber die Sequenz ist nicht linear und geradlinig, sondern verläuft als Spirale. In dieser Spirale identifiziert Jerard bald die eine, bald die andere Frau mit seinem Objekt des Begehrens, aber oft vermengt er sie auch, und in jedem Fall hat die Frau, wenn sie wieder auftaucht (ob wiedergefunden oder erinnert) nicht mehr dieselben Eigenschaften wie vorher.

Jerard hat ein Objekt des Begehrens, und er zeichnet uns gleich zu Beginn der Erzählung seine Konturen. Es handelt sich um eine weibliche Idealfigur, die Göttin oder Königin sein mag, solange sie nur »unerreichbar« ist.

Dennoch versucht er in den folgenden Kapiteln etwas zu erreichen. Nur findet er jedesmal, sobald sein Objekt des Begehrens sich ihm nähert, einen Grund, sich zu entfernen. Infolgedessen betrifft der Nebeleffekt nicht nur die Zeiten und Räume, sondern auch das Begehren.

Im ersten Kapitel scheint es, als sei für Jerard der Traum begehrenswert und die Wirklichkeit abstoßend, und als werde sein Ideal von der Schauspielerin verkörpert:

Traum

Unentschlossenh eit und Trägheit

verschwommene

Enthusiasmen

- religiöse Aspirationen

- berauscht von Poesie und Liebe

metaphysische

Phantome

- unnahbare Königin oder Göttin

Schauspielerin

- Was tut’s, ob er oder ein anderer?

- entspricht allen Enthusiasmen

- göttliche Hören in Herkulaneum

- läßt vor Freude und Liebe erschauern

- bleich wie die Nacht

- (er will nicht wissen, wie sie wirklich ist)

Wirklichkeit

- heroische Galanterie

- Jagd nach Ämtern und Ehren

- vergeudete Stunden des Tages

Skeptizismus und wilde Orgien

- die wirkliche Frau

- Laster

Bis zu diesem Punkt ist die Bühne wirklicher als der Zuschauerraum, und gemessen an der Schauspielerin sind die Zuschauer nichts als »ausdruckslose Figuren«. Im zweiten Kapitel scheint Jerard jedoch etwas Greifbareres zu begehren, sei’s auch nur durch Erinnerung an den einzigen Moment, in dem er ihm nahe gekommen war.

Alle Qualitäten der Schauspielerin, die er nur auf der Bühne gesehen hat, besitzt nun Adrienne, wie er sie im bleichen Lichtkreis auf der nächtlichen Wiese erblickt.

Aurelie (Kap. 1)

- bleich wie die Nacht

- sie lebte nur für mich

- die Vibration ihrer Stimme

- magischer Spiegel

- eine Erscheinung

- schön wie der Tag

- wie die göttlichen Horen

- ihr Lächeln erfüllte mich mit unendlicher Seligkeit

Adrienne (Kap. 2)

- das Licht des aufgehenden Mondes fällt auf sie allein

- ich war der einzige Junge

- mit frischer und heller Stimme

- flüchtiges Irrlicht

- ein Phantom, das über die Gräser huscht

- Fata Morgana des Ruhmes und der Schönheit

- hat das Blut der Valois in ihren Adern

- wir fühlten uns wie im Paradies

Darum fragt sich Jerard dann (im zweiten Absatz des dritten Kapitels), ob er eine Klosterfrau in Gestalt einer Schauspielerin liebt - und diese Frage läßt ihn bis zum Ende nicht mehr los.

Aber Adrienne hat nicht bloß ideale, sondern auch physische Eigenschaften, dank welcher sie im zweiten Kapitel den Sieg über Sylvie davonträgt, die hier als hübsches kleines Bauernmädchen geschildert wird. Im vierten Kapitel jedoch, als Jerard nach Jahren die zu einer schönen jungen Frau gereifte Sylvie wiedersieht, ist sie es, die nun alle Anmut der verschwundenen Adrienne gewonnen hat, sowie (wenn auch nur als schwachen Abglanz) die der Schauspielerin Aurelie, deren Erinnerung inzwischen verblaßt ist.

|

Adrienne |

Sylvie (Kap. 2) |

Sylvie (Kap. 4) |

|

hochgewac |

kleines |

nicht mehr |

|

hsen |

Mädchen |

das kleine Dorfmädchen |

|

- schön |

- lebhaft und |

- so schön |

|

frisch |

geworden! | |

|

- blond |

- leicht gebräunte Haut |

- weiße Arme |

|

- schlanke |

- noch Kind |

- vollentfalteter |

|

Figur |

Wuchs | |

|

- Nachfahrin |

- aus dem |

- wie eine |

|

der Valois |

Nachbardorf |

antike Statue |

|

- Fata |

- ebenmäßiges |

- Züge einer |

|

Morgana der |

Profil |

Athenerin |

|

Glorie und | ||

|

Schönheit | ||

|

- blieb allein |

- (sagt, sie |

- |

|

Siegerin |

verdiene den Kranz |

unwiderstehliche |

|

nicht) |

r Zauber | |

|

- Traum |

- zarte |

- ihr |

|

einer |

Freundschaft |

himmlisches |

|

unerreichbaren |

Lächeln |

Liebe

Nicht nur argwöhnt, fürchtet, begehrt und fingiert Jerard bis zum Ende, entgegen jeder Evidenz, daß Aurelie und Adrienne ein und dieselbe Person seien, sondern manchmal glaubt er auch, daß er das, was er an ihnen begehrt, bei Sylvie finden könne. Aus nicht genannten Gründen verläßt er sie nach dem ersten Ball in Loisy, als er mit ihr sogar eine symbolische Hochzeit gefeiert hat. Als er sie dann (beim zweiten Ball) erneut aufsucht, um der unmöglichen Faszination Aurelies zu entfliehen, findet er, daß sie derjenigen ähnelt, vor der er flieht, und begreift, daß entweder Sylvie für ihn oder er für Sylvie verloren ist.

Man könnte sagen, bei jeder Überblendung, bei der eine Frauenfigur in der anderen aufgeht, wird das, was an ihr unwirklich war, wirklich; doch gerade weil es nun in greifbare Nähe rückt, ist es bereit, sich in etwas wieder anderes zu verflüchtigen.

Das seltsame Übel Jerards ist, daß er immer genau das zurückweisen muß, was er zuvor begehrt hatte, eben weil es nun das zu werden beginnt, was er bisher angeschwärmt hatte. Man sehe nur, wie Aurelie in Kapitel 13 genau das wird, was er sich unbewußt erhofft: Sie gehörte einem anderen, und dieser andere verschwindet nach Übersee; Schauspielerinnen haben kein Herz, und nun zeigt sie sich bereit zu lieben ... Doch, ach, leider kann er das, was erreichbar geworden ist, nicht mehr lieben. Gerade weil sie nun ein Herz hat, geht Aurelie mit dem davon, der sie wirklich liebt.11

Auf geradezu neurotische Weise manifestiert sich dieses quälende Wollen und Nichtwollen in Jerards innerem Monolog am Ende von Kapitel 11. Verletzt durch Sylvies unklare Anspielung auf das Schicksal Adriennes, entdeckt Jerard, der eben noch Sylvie begehrte, daß es Sünde wäre, eine Schwester zu verführen. Gleich darauf kommt ihm (mit einer irritierenden Wollust) Aurelie in den Sinn, und er verlagert sein Begehren wieder auf sie. Am Anfang des nächsten Kapitels ist er jedoch erneut bereit, sich Sylvie zu Füßen zu werfen und ihr sein Haus und sein Ungewisses Vermögen anzubieten. Hin- und hergerissen zwischen drei Frauen, die ihn tanzend umkreisen, verliert Jerard die Fähigkeit, sie zu unterscheiden, und begehrt und verliert alle drei.

Im übrigen ermuntert uns Nerval selbst zu vergessen. Und um uns dabei zu helfen (oder um uns loszuwerden) präsentiert er uns eine vergeßliche Sylvie, die sich erst ganz am Ende daran erinnert, daß Adrienne schon 1832 gestorben ist.

Dies ist der Punkt, der den Interpreten am meisten zu schaffen macht. Warum wird eine so essentielle Information erst am Ende gegeben, während wir sie, wie eine ziemlich naive Fußnote der Edition Pléiade meint, doch am Anfang erwartet hätten? Nerval vollführt hier eine Operation, die Gérard Genette nachholende Rückblende nennt: Der Erzähler tut so, als ob er etwas vergessen hätte, und trägt es mit beträchtlicher Verspätung nach.12 Es ist nicht die einzige in der Erzählung, die andere ist die beiläufige Erwähnung des Namens der Schauspielerin, den man erst im elften Kapitel erfahrt; aber die erscheint motivierter, denn erst in diesem Moment, als er das Idyll mit Sylvie entschwinden sieht, beginnt Jerard an die Schauspielerin als eine Frau zu denken, der er sich vielleicht nähern könnte. Dagegen klingt das nachgetragene Todesdatum mindestens skandalös, zumal ihm ein Verzögerungsversuch vorausgeht, der auf den ersten Blick schwer zu rechtfertigen ist.

Denn im elften Kapitel finden wir eine der ambivalentesten Ausdrucksweisen der ganzen Erzählung: cela a mal tourné, »das hat ein trübes Ende genommen«. Für den, der die Erzählung zum wiederholten Mal liest, nimmt diese Anspielung Sylvies ein wenig die Enthüllung am Ende vorweg, aber für den, der sie zum ersten Mal liest, klingt sie wie eine Retardierung. Sylvie sagt hier noch nicht, daß es mit Adrienne ein übles Ende genommen hat, sondern nur, daß ihre Geschichte übel ausgegangen ist. Darum bin ich weder einverstanden mit Übersetzungen wie »mit ihr ist es übel ausgegangen« noch mit solchen, die sich vorsichtiger mit einem »es ist schlecht ausgegangen« begnügen und somit, da sie das doch so eindeutige cela nicht zu interpretieren wagen, die Möglichkeit offenlassen, daß Adrienne das Subjekt sein könnte. Tatsächlich sagt Sylvie soviel wie: »die

Geschichte ist übel ausgegangen«. Warum muß man diese Ambivalenz respektieren (die so weit geht, daß jemand gemeint hat, aufgrund dieser Bemerkung sei Jerard noch überzeugter, daß Adrienne die Schauspielerin geworden sei)? Weil sie die Verzögerung bestärkt und rechtfertigt, mit der Sylvie erst in der letzten Zeile des Textes endgültig alle Illusionen Jerards zerstört.

Es ist nicht Zurückhaltung, was Sylvie so handeln läßt. Für wen wäre die Information essentiell? Für Jerard, dem die Erinnerung an Adrienne und die Möglichkeit, sie mit Aurelie zu identifizieren, zu einer Obsession geworden ist. Aber für Sylvie, der Jerard seine Obsessionen noch nicht enthüllt hat (wie er es Aurelie gegenüber tun wird), außer durch vage Anspielungen? Für die bodenständige Sylvie ist Adrienne viel weniger als ein Phantom (sie ist bloß eine der vielen Pariser Damen, die durch jene Gegend gekommen sind). Sylvie weiß nicht, daß Jerard versucht war, die Klosterfrau mit der Schauspielerin zu identifizieren, sie weiß nicht einmal genau, ob diese Schauspielerin existiert und wer sie ist. In diesem metamorphosenreichen Universum, in dem ein Bild ins andere übergeht und alle einander überlagern, ist sie eine Fremde. Daher kann man nicht sagen, daß sie die finale Enthüllung tröpfchenweise preisgibt. Das tut Nerval, nicht sie.

Sylvie redet nicht aus Bosheit so unbestimmt, sondern aus Zerstreutheit, weil sie die Sache belanglos findet. Sie trägt gerade deswegen dazu bei, den Traum Jerards zu zerstören, weil sie nichts davon weiß. Sie hat ein unbeschwertes Verhältnis zur Zeit, mit ein paar befriedigten Sehnsüchten oder zarten Erinnerungen, die ihre friedliche Gegenwart nicht in Frage stellen. Deshalb ist sie von allen drei Frauen diejenige, die am Ende die unerreichbarste bleibt. Mit Adrienne hat Jerard immerhin einen magischen Augenblick erlebt, und mit Aurelie hat er, soviel man verstehen kann, ein intimes Verhältnis gehabt, aber mit Sylvie nichts außer einem sehr keuschen Kuß - und in Othys die noch keuschere Fiktion einer Hochzeit. In dem Moment, als Sylvie endlich voll und ganz das Realitätsprinzip verkörpert (und die einzige unbezweifelbar wahre und historische Faktizität - ein Datum - der ganzen Erzählung ausspricht), ist sie definitiv verloren. Jedenfalls als Geliebte, denn für Jerard ist sie jetzt nur noch Schwester und überdies verheiratet mit seinem (Milch-)Bruder.

Somit wäre man versucht zu sagen, daß die Erzählung gerade aus diesem Grund Sylvie betitelt worden ist und nicht - wie ein früheres flammendes Werk - Aurelie. Sylvie ist die wahre verlorene und nie mehr wiedergefundene Zeit, gerade weil sie am Ende als einzige übrigbleibt.

Das würde allerdings eine sehr starke These implizieren, die ihre volle Bedeutung gerade durch eine Gegenüberstellung von Proust und Nerval gewönne: Nerval machte sich auf die Suche nach der verlorenen Zeit, war jedoch unfähig, sie wiederzufinden, und begnügte sich mit einer Feier der Vanitas seiner Chimäre. Das von Sylvie ausgesprochene Datum am Ende klänge dann wie der Schlag einer Totenglocke, der die Geschichte abschließt.

Damit würde sich das liebevolle Interesse erklären, das Proust Nerval entgegenbringt, fast wie ein Sohn dem Vater, der bei einem verzweifelten Unternehmen gescheitert ist (und vielleicht hat Labrunie sich deswegen umgebracht). Proust hätte sich also vorgenommen, die Niederlage des Vaters durch seinen eigenen Sieg über die Zeit zu rächen.

Aber wann im Laufe der Handlung enthüllt Sylvie Jerard, daß Adrienne schon lange gestorben ist? In der Zeit t13 (»im folgenden Sommer«), als die Schauspieltruppe Vorstellungen in Dammartin gibt. Wie immer man rechnet, auf jeden Fall ist das lange vor jener Zeit tN, in der Jerard zu erzählen beginnt. Mithin hat Jerard, als er anfängt, sich den Abend nach dem Theaterbesuch ins Gedächtnis zu rufen, um dann in Gedanken zurückzuschweifen zu den Zeiten des Tanzes auf der Wiese und von der Erregung zu sprechen, die ihn bei dem Gedanken erfaßte, Adrienne und die Schauspielerin könnten iden-tisch sein, und von der Illusion, sie noch einmal in der Nähe des Klosters von Saint-S*** sehen zu können -, mithin hat Jerard in dieser ganzen Zeit der Handlung (und der Erzählung) schon gewußt, daß Adrienne unbezweifelbar 1832 gestorben war.

Es ist also nicht so, daß Jerard (oder mit ihm Nerval) zu erzählen aufhört, als er begreift, daß alles zu Ende ist. Im Gegenteil, gerade nachdem er begriffen hat, daß alles zu Ende ist, beginnt er zu erzählen (und zwar von einem Ich, das nicht wußte und nicht wissen konnte, daß alles längst zu Ende war).

Ist einer, der so etwas tut, ein geistig Verwirrter, der mit seiner eigenen Vergangenheit nicht mehr zurechtkommt? Im Gegenteil, er ist einer, der ausspricht, daß man sich an eine Wiederbesichtigung der Vergangenheit erst dann machen kann, wenn die Gegenwart auf Null gestellt ist, und daß nur die Erinnerung (auch wenn sie nicht sehr geordnet ist, und vielleicht gerade deswegen) uns etwas wiedergibt, wofür es sich, wenn schon nicht zu leben, so wenigstens zu sterben lohnt.

In diesem Fall hätte Proust allerdings Nerval nicht als einen schwachen und hilflosen Vater gesehen, dessen Versagen es wettzumachen galt, sondern als einen zu starken Vater, den es zu überwinden galt. Und dieser Herausforderung hätte er sein Leben gewidmet.

Artikel im Nachrichtenmagazin L’Espresso vom 8. Januar 1998 zur Hundertfünfzigjahrfeier der Publikation des Manifests der Kommunistischen Partei.

Als ich diesen Artikel schrieb, sprach man selbstverständlich bereits von Globalisierung, und ich habe den Ausdruck nicht zufällig benutzt. Aber heute, seit wir alle für das Problem sensibilisiert worden sind, lohnt es sich wirklich, diese Seiten wiederzulesen. Es ist beeindruckend, wie das Manifest mit einem Vorlauf von hundertfünfzig Jahren sowohl die Ära der Globalisierung als auch die von ihr entfesselten Gegenkräfte vorausgesehen hat. Als wollte es uns bedeuten, daß die Globalisierung kein zufälliges Ergebnis der kapitalistischen Expansion ist (bloß weil die Mauer gefallen und das Internet gekommen ist), sondern das von Anfang an vorbestimmte Ziel, das anzustreben die neue Klasse gar nicht vermeiden konnte, auch wenn damals der bequemste Weg zur Ausweitung der Märkte (wenn auch der blutigste) noch die Kolonisierung war. Bedenkenswert ist auch (zumal für die Globalisierungsgegner aller Farben) der Hinweis darauf, daß jede alternative Kraft, die sich dem Vormarsch der Globalisierung entgegenstellt, zu Anfang uneinig und konfus auftritt, zur bloßen Maschinenstürmerei neigt und vom Gegner zum Kampf gegen seine Feinde benutzt werden kann.

Marcel Proust, »Gérard de Nerval« in Gegen Sainte-Beuve [dt. von Helmut Scheffel, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1962, S. 51 - 55, A. d. Ü.].

Allerdings möchte ich dem Leser raten, zuerst den Text von Sylvie zu lesen (oder wiederzulesen), bevor er hier weiterliest. Ehe man zur kritischen Analyse schreitet, sollte man unbedingt das Vergnügen einer »unschuldigen« Lektüre entdeckt oder wiederentdeckt haben. Da ich zudem häufig auf die verschiedenen Kapitel verweisen werde und wir eben von Proust gehört haben, daß man »immer wieder zurückblättern muß, um festzustellen, wo man sich befindet«, ist es unverzichtbar, die Erfahrung dieses Hin und Her selbst zu machen. [Deutsch ist der Text zur Zeit leider nur in der teuren zweisprachigen Werkausgabe erhältlich: Sylvie. Erinnerungen an das Valois, in: Gérard de Nerval, Die Töchter der Flamme, übers. von Anjuta Aigner-Dünnwald und Friedhelm Kemp, Werke Bd. 3, München, Winkler, 1989; im folgenden zitiert nach der (vergriffenen) Taschenbuchausgabe »Rowohlt Jahrhundert« Bd. 81, Reinbek, 1991, S. 115 - 154. Eine Neuausgabe ist in Vorbereitung. A. d. Ü.]

Eine ähnliche Abbildung stand bereits in meinen HarvardVorlesungen Im Wald der Fiktionen. Diese und Abbildung 2 sind mit freundlicher Genehmigung des Verlags dem zitierten Einaudi-Bändchen entnommen.

Georges Poulet, Les métamorphoses du cercle, Paris, Plon, 1961.

Straße nach Flandern kann man vergessen, denn Gonesse liegt auf der Höhe des Flughafens Charles de Gaulle zwischen Hochhäusern und Raffinerien. Aber hinter Louves kann man anfangen, seinen Erinnerungen nachzuhängen, und die Nebel sind noch die gleichen, auch wenn man die Landschaft nur in der Ferne von einer Autobahn aus sieht.

Schlecht dran sind Sprachen, die kein solches Imperfekt haben und sich anstrengen müssen, um diesen Nervalschen Anfang wiederzugeben. Eine englische Übersetzung aus dem 19. Jahrhundert (Sylvie: a Recollection of Valois, New York, Routledge and Sons, 1887) versucht es mit: I quitted a theater where I used to appear every night in the proscenium, eine jüngere lautet: I came out of a theater where I used to spend money every evening, und hier weiß man zwar nicht, woher diese Anspielung auf das Geldausgeben kommt, aber vielleicht soll sie deutlich machen, daß es sich um eine Gewohnheit handelt, ein Laster, etwas, das schon seit einiger Zeit andauert (Nerval, Selected Writings, übers. v. Geoffrey Wagner, New York, Grove Press, 1957). Was tut man nicht alles, um dem Fehlen des Imperfekts abzuhelfen! Treuer erscheint mir die jüngste Penguin-Übersetzung von Richard Sieburth (Sylvie, Harmondsworth, 1995), die lautet: I was coming out of a theatre where, night after night, I would appear in one of the stage boxes ... Sie macht den Satz ein bißchen länger, aber sie gibt das Durative und Iterative des Originals gut wieder.

»Journées de lecture«, in Pastiches et mélanges, Paris, Gallimard, 1919, ed. 1958, S. 239, Anm. 1.

Siehe mein Semiotik und Philosophie der Sprache, dt. von Christiane Trabant-Rommel und Jürgen Trabant, München, Fink, 1985, S. 234 - 236.

In einem term paper für meinen 1984 gehaltenen Kurs an der Columbia University diagnostizierte Mirene Ghossein eine fortlaufende Dyskrasie zwischen dem, was als platonische Idee eingeführt wird, und dem, was sich als enttäuschender Schatten an der Höhlenwand entpuppt. Ich weiß nicht, ob Nerval an Platon dachte, aber gewiß ist dies der Mechanismus: Je greifbarer etwas zu werden scheint, desto mehr wird es zu einem Schatten und duldet nicht mehr den Vergleich mit (entspricht nicht mehr) dem angeschwärmten Idealbild.

Die nachholende Rückblende ist nicht immer kalkulierte Technik, sondern manchmal auch bloßes Füllsel, wie bei vielen Autoren von Fortsetzungsromanen im 19. Jahrhundert, die den Umfang ihres Romans übermäßig aufgebläht haben und sich plötzlich gezwungen sehen, Vergessenes nachzutragen oder Unverständliches mit einer nachgeholten Erklärung zu rechtfertigen. Vgl. hierzu meine Studie »Eugene Sue, Sozialismus und Trost«, dt. in Apokalyptiker und Integrierte, übers. von Max Looser, Frankfurt/M., S. Fischer, 1984, S. 256 - 259.