Deux emplois du mot “voir”.

L’un : « Que vois-tu là ? » — « Je vois ceci » (suivent une description, un dessin, une copie). L’autre : « Je vois une ressemblance entre ces deux visages » — celui à qui je donne cette information pourrait voir les visages aussi distinctement que moi.

Ce qui importe, c’est la différence de catégorie entre les deux “objets” du voir.

L’un pourrait dessiner les deux visages avec précision, l’autre remarquer dans le dessin la ressemblance que le premier n’a pas vue.

J’observe un visage et je remarque soudain sa ressemblance avec un autre. Je vois qu’il n’a pas changé, et pourtant je le vois différemment. Je nomme cette expérience « remarque d’un aspect ».

Ses causes intéressent le psychologue.

Nous nous intéressons à ce concept et à sa place parmi les concepts d’expérience.

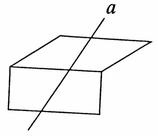

On pourrait imaginer qu’apparaisse, en plusieurs endroits d’un livre, d’un manuel par exemple, l’illustration suivante :

Dans le texte qui l’accompagne, il est chaque fois question d’une chose différente : un cube en verre, une caisse ouverte posée à l’envers, une structure en fil de fer ayant cette forme-là, ou trois planches formant un trièdre. Chaque fois, le texte interprète l’illustration.

Mais il nous est également possible de voir l’illustration une fois comme telle chose, une autre fois comme telle autre chose. — Nous l’interprétons donc, et nous la voyons comme nous l’interprétons.

Sans doute ferait-on l’objection suivante : La description de l’expérience immédiate, de l’expérience visuelle1, au moyen d’une interprétation est une description indirecte. L’expression : « Je vois la figure comme une caisse » signifie que j’ai une certaine expérience visuelle, dont je sais par expérience2 qu’elle est associée à l’interprétation de la figure comme caisse ou à la vision d’une caisse. Mais si cette expression signifiait cela, il faudrait que je le sache. Il faudrait que je puisse me référer à l’expérience vécue directement, et non indirectement. (Comme je peux parler du rouge sans nécessairement le considérer comme la couleur du sang.)

Dans les remarques qui suivent, j’appellerai “tête-L-C3” la figure suivante due à Jastrowa. On peut voir cette figure comme la tête d’un lapin, ou comme celle d’un canard.

Et je dois faire la différence entre la “vision continue” d’un aspect et l’“apparition soudaine” d’un aspect.

Il se pourrait qu’on m’ait montré l’image sans que j’y aie jamais vu autre chose qu’un lapin.

Ici, il est utile d’introduire le concept d’objet-image. Un “visage-image” serait par exemple la figure suivante :

À bien des égards, je me comporte envers ce visage-image comme envers un visage humain. Je peux scruter son expression, réagir à elle comme à celle d’un visage humain. Un enfant peut s’adresser à un homme-image ou à un animal-image, et le traiter comme il traite ses poupées.

Au départ, il se peut donc que j’ai vu la tête-L-C seulement comme un lapin-image. Ce qui veut dire qu’à la question : « Qu’est-ce ? », ou : « Que vois-tu là ? », j’aurais répondu : « Un lapin-image. » Et si l’on m’avait demandé ce qu’est un lapin-image, pour l’expliquer, j’aurais montré toutes sortes d’images de lapins, peut-être même de vrais lapins, et j’aurais parlé de la vie de ces animaux, ou je les aurais imités.

À la question : « Que vois-tu là ? », je n’aurais pas répondu : « Maintenant, je vois cela comme un lapin-image. » J’aurais tout simplement décrit la perception ; et je ne l’aurais pas fait autrement que si j’avais dit : « Je vois là un cercle rouge. » —

Quelqu’un aurait néanmoins pu dire de moi : « Il voit la figure comme un lapin-image. »

Dire : « Maintenant, je vois cela comme... » aurait eu aussi peu de sens pour moi que dire, à la vue d’un couteau et d’une fourchette : « Maintenant, je vois cela comme un couteau et comme une fourchette. » On ne comprendrait pas cette déclaration. — Tout aussi peu que : « Maintenant, c’est pour moi une fourchette », ou : « Cela peut aussi être une fourchette. »

Ce qu’à table on sait être un couvert, on ne le “tient” pas non plus pour un couvert ; pas plus qu’on n’essaie d’ordinaire de mouvoir la bouche en mangeant, ou que l’on ne cherche à la mouvoir.

À celui qui dit : « Maintenant, c’est pour moi un visage », on peut demander : « À quel changement fais-tu allusion ? »

Je vois deux images. Dans l’une, la tête-L-C est entourée de lapins, dans l’autre de canards. Je ne remarque pas qu’elles sont identiques. S’ensuit-il que je vois quelque chose de différent dans les deux cas ? — Cela nous donne une raison d’employer ici cette expression.

« Je l’ai vu tout autrement, je ne l’aurais jamais reconnu ! » C’est une exclamation. Elle a, elle aussi, une justification.

Je n’aurais jamais pensé à superposer ainsi les deux têtes, à les comparer ainsi. Car elles suggèrent un mode de comparaison différent.

La tête vue de cette manière-ci et la tête vue de cette manière-là n’ont pas non plus la moindre ressemblance —— et pourtant elles sont congruentes.

On me montre un lapin-image et l’on me demande ce que c’est ; je dis : « C’est un L. » Et non : « Maintenant, c’est un L. » Je rends compte de la perception. — On me montre la tête-L-C et l’on me demande ce que c’est ; je peux répondre : « C’est une tête-L-C. » Mais je peux aussi réagir tout autrement à la question. — La réponse : « C’est la tête-L-C » rend, elle aussi, compte de la perception, mais la réponse : « Maintenant, c’est un L » ne le fait pas. Si j’avais dit : « C’est un lapin », l’ambiguïté m’aurait échappé, et j’aurais rendu compte de ma perception.

Le changement d’aspect. « Tu dirais pourtant bien que l’image a maintenant changé du tout au tout ! »

Mais qu’est-ce qui est différent ? Mon impression ? Mon point de vue ? — Suis-je capable de le dire ? Je décris le changement comme je décris une perception, tout comme si l’objet avait changé sous mes yeux.

« Maintenant, c’est cela que je vois », pourrais-je dire (en montrant par exemple une autre image). C’est la forme que prend le constat d’une nouvelle perception.

L’expression du changement d’aspect est l’expression d’une nouvelle perception, et en même temps celle d’une perception inchangée.

Je vois soudain la solution d’une devinette en image. Là où se trouvaient auparavant des branches, il y a maintenant une forme humaine. Mon impression visuelle a changé, et à présent, je reconnais que celle-ci possédait non seulement des couleurs et des formes, mais encore une “organisation” tout à fait déterminée. — Mon impression visuelle a changé. — Comment était-elle auparavant ? Et à présent ? — Si je la représente par une copie exacte — et n’est-ce pas là une bonne représentation ? —, aucun changement n’apparaît.

Et surtout, ne dis pas : « Après tout, mon impression visuelle n’est pas le dessin. Elle est ceci —— que je ne puis montrer à personne. » — Il est vrai qu’elle n’est pas le dessin, mais elle n’est rien non plus qui appartient à la catégorie de ce que je porte en moi.

Le concept d’“image interne” induit en erreur, car il est construit sur le modèle du concept d’“image externe” ; et pourtant, les emplois de ces deux termes conceptuels ne se ressemblent pas davantage que ceux de “signe numérique” et de “nombre”. (Si l’on voulait appeler le nombre un “signe numérique idéal”, on pourrait susciter une confusion analogue.)

Qui compose l’“organisation” de l’impression visuelle avec des formes et des couleurs part de l’idée que l’impression visuelle serait un objet interne. Naturellement, cet objet devient ainsi une pseudo-chose, une figure étrangement fluctuante. Car la ressemblance avec une image est alors brouillée.

Si je sais qu’il existe différents aspects du schéma du cube, je peux, pour savoir ce que quelqu’un voit, lui demander de faire (ou de montrer) non seulement une copie mais aussi un modèle4 de ce qui est vu ; même si lui ne sait absolument pas pourquoi j’exige deux explications.

Mais lorsqu’il y a changement d’aspect, il y a déplacement. Ce qui auparavant, d’après la copie, pouvait sembler être, ou était réellement, une détermination superflue devient la seule expression possible de l’expérience vécue.

Et cela suffit à invalider la comparaison de l’“organisation” de l’impression visuelle avec la couleur et la forme de cette impression.

Lorsque j’ai vu la tête-L-C comme un L, alors j’ai vu ces formes et ces couleurs (je les restitue exactement) — et j’ai vu en outre quelque chose du genre... ; je désigne alors différentes images de lapins. — Cela montre la différence entre les concepts.

Le « voir comme... » ne relève pas de la perception. C’est pourquoi il est à la fois comparable et non comparable à un voir.

Je regarde un animal. On me demande : « Que vois-tu ? » Je réponds : « Un lapin. » — Je vois un paysage. Soudain un lapin y passe en courant. Je m’écrie : « Un lapin ! »

Le constat et l’exclamation sont tous deux une expression de la perception et de l’expérience visuelle. Mais l’exclamation l’est en un autre sens que le constat. Elle nous échappe. — Elle entretient le même rapport avec l’expérience vécue que le cri avec la douleur.

Mais, étant donné qu’elle est la description d’une perception, on peut aussi la nommer l’expression d’une pensée. —— Quelqu’un qui regarde un objet ne doit pas nécessairement penser à lui. Mais celui qui a une expérience visuelle dont l’expression est une exclamation pense aussi à ce qu’il voit.

Il semble donc que l’apparition soudaine de l’aspect soit à demi expérience visuelle et à demi pensée.

Quelqu’un voit soudain apparaître quelque chose qu’il ne reconnaît pas (il peut s’agir d’un objet qui lui est familier, mais qui se trouve dans une position ou sous un éclairage inhabituels). Il se peut qu’il ne le reconnaisse pas pendant quelques secondes seulement. Est-il juste de dire que son expérience visuelle est autre que celle de quelqu’un qui reconnaîtrait immédiatement l’objet ?

Quelqu’un qui voit une forme qu’il ne connaît pas ne pourrait-il pas la décrire avec la même précision que moi, à qui elle est familière ? Et n’est-ce pas là la réponse ? — Il est vrai qu’en général, ce ne sera pas le cas. Sa description rendra un tout autre son. (Par exemple, je dirai : « L’animal avait de longues oreilles » — et lui : « Il y avait là deux longs appendices », et il les dessinera.)

Je rencontre quelqu’un que je n’ai pas vu depuis des années. Je le vois distinctement, mais je ne le reconnais pas. Puis je le reconnais soudain, et dans son visage changé, je vois celui d’autrefois. Je crois que si je savais peindre, je ferais maintenant de lui un autre portrait.

Si je reconnais une personne de ma connaissance dans la foule, éventuellement après avoir regardé un certain temps dans sa direction, est-ce un voir d’une espèce particulière ? Est-ce un voir et une pensée à la fois ? Ou une fusion des deux — comme j’aurais presque envie de le dire ?

La question est : Pourquoi est-ce cela que l’on souhaite dire ?

La même expression, qui est aussi le constat de ce qui est vu, est maintenant une exclamation de reconnaissance.

Quel est le critère de l’expérience visuelle ? — Qu’est-il censé être ?

La représentation5 de « ce qui est vu ».

Comme celui de copie, le concept de représentation de ce qui est vu est très élastique, et avec lui, le concept de ce qui est vu. Tous deux sont étroitement liés. (Ce qui ne signifie pas qu’ils sont analogues.)

Comment se rend-on compte du caractère spatial de la vision humaine ? — J’interroge quelqu’un sur la configuration du terrain (là-bas) qu’il surplombe du regard. « Est-il configuré ainsi » ? (j’indique le terrain de la main). — « Oui. » — « Comment le sais-tu ? » — « Il n’y a pas de brouillard, je le vois clairement. » — On ne donne pas de raisons à l’appui de cette conjecture. Seule nous est naturelle la représentation spatiale de ce que nous voyons. En revanche, la représentation plane, aussi bien par le dessin que par les mots, exige un entraînement et un apprentissage particuliers. (La bizarrerie des dessins d’enfants.)

Si quelqu’un voit un sourire qu’il ne reconnaît pas comme un sourire, qu’il ne comprend pas comme tel, ne le voit-il pas différemment de celui qui le comprend comme tel ? — Il l’imite différemment par exemple.

Si tu mets le dessin d’un visage à l’envers, tu ne peux pas reconnaître son expression. Tu peux éventuellement voir qu’il sourit, mais non la façon précise dont il sourit. Tu ne peux pas l’imiter, ni décrire son caractère de façon plus précise.

Pourtant, une image mise à l’envers peut représenter très précisément le visage d’un homme.

La figure a)  est l’inversion de la figure b)

est l’inversion de la figure b)  . De

même, la figure c)

. De

même, la figure c)  est l’inversion de d)

est l’inversion de d)  .

.

Mais la différence entre mes impressions de c et de d est — serais-je tenté de dire — autre que la différence entre mes impressions de a et de b. Car d semble plus régulier que c. (À comparer avec une remarque de Lewis Carroll.) Il est facile de copier d et difficile de copier c.

Imagine que la tête-L-C soit dissimulée dans un enchevêtrement de traits. À un certain moment, je la remarque dans l’image, mais simplement comme une tête de lapin. Plus tard, je regarde la même image, je remarque la même ligne, mais j’y vois un canard, et je n’ai pas besoin pour cela de savoir qu’il s’agit, dans les deux cas, de la même ligne. Mais si plus tard encore je vois l’aspect changer —, puis-je dire qu’alors les aspects L et C sont vus tout autrement qu’au moment où je les avais reconnus séparément dans l’enchevêtrement des traits ? Non.

Mais le changement suscite un étonnement que la reconnaissance ne suscitait pas.

Quelqu’un qui cherche, dans une figure (1), une autre figure (2) et finit par la trouver voit alors la figure (1) d’une nouvelle façon. Il peut en donner une description d’un nouveau genre ; de plus, le fait qu’il remarque la figure (2) est une nouvelle expérience visuelle.

Mais il n’aurait pas pour autant nécessairement envie de dire : « La figure (1) apparaît maintenant tout autrement ; elle n’a plus aucune ressemblance avec l’ancienne, et ces deux figures sont pourtant congruentes ! »

Il y a ici une foule de phénomènes et de concepts possibles qui sont apparentés les uns aux autres.

La copie de la figure est-elle donc une description incomplète de mon expérience visuelle ? Non. — Mais les circonstances décident s’il faut donner des déterminations plus précises, et lesquelles. — Il se peut que la copie soit une description incomplète, dans le cas où une question reste en suspens.

On peut naturellement dire que certaines choses tombent sous le concept de “lapin-image” aussi bien que sous celui de “canard-image”. Et une image, un dessin, font partie de ces choses-là. — Mais l’impression n’est pas à la fois celle d’un canard-image et celle d’un lapin-image.

« Il faut pourtant que ce que je vois vraiment soit produit en moi par l’action de l’objet. » — Ce qui est produit en moi est en quelque sorte une reproduction, quelque chose que l’on peut regarder à nouveau, que l’on peut avoir devant soi — presque comme s’il s’agissait d’une matérialisation.

Et cette matérialisation est quelque chose de spatial, et elle doit pouvoir être entièrement décrite par des concepts spatiaux. Elle peut par exemple sourire (si c’est un visage). Mais le concept de bienveillance n’appartient pas à la représentation qu’on en donne, il lui est au contraire étranger (même s’il peut lui être utile).

Si tu me demandes ce que j’ai vu, peut-être pourrai-je faire un croquis qui le montre ; mais le plus souvent je ne me souviendrai absolument pas de la façon dont mon regard s’est déplacé.

Le concept de “voir” donne une impression de confusion. Et il est effectivement confus. — Je vois le paysage. Mon regard vagabonde, je vois toutes sortes de mouvements, certains distinctement et d’autres indistinctement ; ceci s’imprime clairement en moi, cela de façon seulement floue. Comme ce que nous voyons peut nous paraître fragmentaire ! Et considère maintenant ce que veut dire « description de ce qui est vu » ! — Mais tout simplement ce que l’on nomme une description de ce qui est vu. D’une telle description, il n’existe pas un cas spécifique, bien défini — le reste étant encore indistinct, requérant une clarification ou devant tout simplement être écarté à la manière d’un déchet.

Nous courons ici un très grand danger, celui de vouloir faire des distinctions subtiles. — Il en est de même quand on veut expliquer le concept de corps physique à partir de « ce qui est réellement vu ». — Mieux vaut accepter le jeu de langage quotidien, et caractériser comme telles les représentations fausses. Le jeu de langage primitif que l’on enseigne à l’enfant ne requiert aucune justification. Il faut rejeter les tentatives de le justifier.

Comme exemple de cela, prends donc les aspects du triangle. Le triangle  peut être vu comme un trou de forme

triangulaire, un objet, un dessin géométrique, comme reposant sur sa base ou suspendu par son sommet, comme une

montagne, un coin, une flèche ou un signe indicateur, comme

un objet renversé qui aurait dû (par exemple) reposer sur son

côté le plus court, comme la moitié d’un parallélogramme, et

comme d’autres choses encore.

peut être vu comme un trou de forme

triangulaire, un objet, un dessin géométrique, comme reposant sur sa base ou suspendu par son sommet, comme une

montagne, un coin, une flèche ou un signe indicateur, comme

un objet renversé qui aurait dû (par exemple) reposer sur son

côté le plus court, comme la moitié d’un parallélogramme, et

comme d’autres choses encore.

« Tu peux, à son propos, penser tantôt à ceci tantôt à cela, le regarder tantôt comme ceci tantôt comme cela, et alors tu le verras tantôt ainsi tantôt autrement. » — Comment donc ? Car il n’y a pas d’autre détermination.

Mais comment est-il possible que l’on voie une chose selon une interprétation ? — La question présente ce fait comme étrange, comme si on avait forcé la chose à entrer dans une forme dans laquelle elle ne s’insère pas vraiment. Mais ici on n’a exercé aucune pression, aucune contrainte.

Si tu as l’impression qu’il n’y a pas de place pour cette forme parmi d’autres formes, alors il te faut lui en chercher une dans une autre dimension. S’il n’y a pas de place ici, il y en a une dans une autre dimension.

(En ce sens, il n’y a pas non plus de place pour les nombres imaginaires sur la droite des nombres réels. Et cela veut dire que l’application du concept de nombre imaginaire ressemble moins à celle du concept de nombre réel qu’il n’y paraît à la vue des calculs. Il est nécessaire de descendre au niveau de l’application ; alors ce concept trouve une place différente, pour ainsi dire insoupçonnée.)

Qu’en serait-il de l’explication suivante : « Ce comme quoi je peux voir quelque chose, c’est ce dont cette chose peut être une image » ?

Cela veut dire : Les aspects, dans le changement d’aspect, sont les aspects que, dans certaines circonstances, la figure pourrait avoir de manière permanente dans une image.

Un triangle peut vraiment reposer sur sa base dans un certain tableau, être suspendu par son sommet dans un autre, et dans un troisième, représenter quelque chose de renversé. — De sorte que moi qui regarde le tableau, je ne dis pas : « Cela peut aussi représenter quelque chose de renversé », mais : « Le verre s’est renversé et il s’est brisé. » C’est ainsi que nous réagissons à l’image.

Pourrais-je dire comment un tableau doit être fait pour pouvoir produire un tel effet ? Non. Par exemple, il y a des façons de peindre qui ne me communiquent rien de cette manière immédiate, mais qui parlent pourtant à d’autres personnes. Je crois qu’ici l’habitude et l’éducation ont leur mot à dire.

Je “vois planer” la sphère dans le tableau. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Cela signifie-t-il que, pour moi, cette description est la plus immédiate et la plus évidente ? Non, car il pourrait en être ainsi pour diverses raisons. Elle pourrait, par exemple, être simplement la description conventionnelle.

Mais comment s’exprime le fait que, non content de comprendre l’image ainsi (de savoir ce qu’elle est censée représenter), je la vois ainsi ? — L’expression de ce fait est : « La sphère semble planer », « On la voit planer », ou encore : « Elle plane ! », prononcé avec une intonation particulière.

Cette expression est aussi celle du tenir-pour-tel. Mais elle n’est pas employée en tant que telle.

Nous ne nous interrogeons ici, ni sur les causes de cette impression, ni sur ce qui la produit dans un cas particulier.

Est-ce donc une impression particulière ? — « Quand je vois la sphère planer, je vois cependant autre chose que quand je la vois simplement posée là. » — En réalité, cela veut dire : Cette expression est justifiée ! (Car, prise à la lettre, elle n’est qu’une répétition.)

(Et néanmoins mon impression n’est pas non plus celle que donnerait une véritable sphère en train de planer. Il existe des variantes de la “vision spatiale”. La spatialité d’une photographie et la spatialité de ce que nous voyons dans un stéréoscope.)

« Et est-ce vraiment une autre impression ? » — Pour répondre à cette question, j’aimerais demander s’il existe alors vraiment en moi quelque chose d’autre. Mais comment puis-je m’en convaincre ? —— Je décris autrement ce que je vois.

On voit toujours certains dessins comme des figures dans un plan, et d’autres parfois, ou même toujours, comme des figures dans l’espace.

On aimerait donc dire : Est spatiale l’impression visuelle des dessins dont on a une vision dans l’espace. C’est, par exemple, un cube pour le schéma d’un cube. (Car la description de l’impression est celle d’un cube.)

Aussi est-il surprenant que pour certains dessins, notre impression soit celle de quelque chose de plan, et pour certains autres, celle de quelque chose de spatial. On se demande : « Où cela va-t-il donc finir ? »

Quand je vois l’image d’un cheval au galop —, sais-je seulement que c’est de ce type de mouvement qu’il est question* ? Voir le cheval galoper sur l’image, est-ce de la superstition ? —— Et mon impression visuelle galope-t-elle aussi ?

Quelqu’un qui dit : « Maintenant, je le vois comme... », de quoi m’informe-t-il ? Quelles sont les conséquences de cette information ? Que puis-je en faire ?

Les hommes associent souvent des couleurs aux voyelles. Il se pourrait que pour quelqu’un, une voyelle répétée plusieurs fois de suite change de couleur. Par exemple, a serait pour lui « tantôt bleu — tantôt rouge. »

Il se pourrait que l’expression : « Maintenant, je le vois comme... » ne signifie pour nous rien de plus que : « Maintenant, a est pour moi rouge. »

(Ce changement, si on l’associe à des observations physiologiques, pourrait aussi avoir de l’importance pour nous.)

Il me vient à l’esprit que, dans des conversations traitant de problèmes esthétiques, nous employons les expressions : « Il faut que tu le voies ainsi, c’est ainsi que cela a été compris* », « Si tu le vois ainsi, alors tu verras où est la faute », « Il faut que tu entendes ces mesures comme une introduction », « Il faut que tu l’entendes dans cette tonalité », « Tu dois le phraser ainsi ». (Et cela peut se rapporter à la façon d’écouter aussi bien qu’à la façon de jouer.)

La figure suivante :

est censée représenter une marche d’escalier convexe et être employée pour la démonstration de certains processus spatiaux. À cette fin, nous traçons la droite a qui passe par le centre de chacune des deux surface planes. — Quelqu’un qui ne verrait cette figure dans l’espace que par intermittence, et qui la verrait tantôt comme une marche concave tantôt comme une marche convexe pourrait avoir du mal à suivre notre démonstration. Et si pour lui l’aspect plan et l’aspect spatial alternaient, tout se passerait comme si, au cours de la démonstration, je lui montrais des objets complètement différents.

Dire, en regardant une figure de géométrie descriptive : « Je sais que cette ligne réapparaît ici, mais je ne peux pas la voir ainsi », qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut-il simplement dire que je manque de familiarité pour opérer avec ce dessin, que je ne m’y “retrouve” pas vraiment bien ? — La familiarité est certainement l’un de nos critères. Ce qui nous convainc que la figure est vue dans l’espace est une certaine manière de “s’y retrouver”, par exemple certains gestes indiquant les rapports dans l’espace. Fines nuances du comportement.

Je vois sur l’image que la flèche transperce l’animal. Elle entre par la gorge et ressort par la nuque. Admettons qu’il s’agisse d’une silhouette. — Vois-tu la flèche, — sais-tu seulement que ces deux morceaux sont censés représenter les parties d’une flèche ?

(À comparer à l’une des figures de Köhler, celle des deux hexagones s’interpénétrant.)

« Ce n’est pourtant pas un voir ! » — « C’en est pourtant un ! » — On doit pouvoir justifier conceptuellement les deux affirmations.

C’est pourtant un voir ! Dans quelle mesure en est-ce un ?

« Au premier abord, ce phénomène surprend, mais sans doute lui trouvera-on une explication physiologique. » —

Notre problème n’est pas causal, mais conceptuel.

Si l’image de l’animal transpercé ou des hexagones qui s’interpénètrent ne m’était montrée que pendant un bref instant, et si j’avais ensuite à la décrire, ce serait là sa description. Si j’avais à la dessiner, sans doute en donnerais-je une copie très imparfaite, mais qui montrerait une sorte d’animal transpercé par une flèche ou deux hexagones qui s’interpénètrent. C’est-à-dire qu’il y a certaines erreurs que je ne ferais pas.

La première chose qui me saute aux yeux dans cette image est que ce sont deux hexagones.

Je les examine et je me demande : « Est-ce que je les vois vraiment comme des hexagones ? » — Pendant tout le temps où je les ai sous les yeux ? (À supposer que pendant ce temps-là, leur aspect n’ait pas changé.) — Et j’aimerais répondre : « Je ne pense pas à eux tout le temps comme à des hexagones. »

Quelqu’un me dit : « J’y ai d’emblée vu deux hexagones. Et c’est tout ce que j’ai vu. » Mais comment est-ce que je comprends cela ? Je pense qu’à la question : « Que vois-tu ? », il aurait immédiatement répondu par cette description, et qu’en outre il ne l’aurait pas considérée comme une description possible parmi d’autres. À cet égard, elle est analogue à la réponse : « Un visage », qu’il donnerait si je lui avais montré la figure suivante :

La meilleure description que je peux donner de ce qui m’a été montré pendant un bref instant est celle-ci : ...

« L’impression était celle d’un animal qui se cabre. » Il s’en est donc suivi une description tout à fait déterminée. — Était-ce un voir ou bien une pensée ?

N’essaie pas d’analyser en toi-même l’expérience vécue !

Il aurait pu aussi bien se faire que je voie d’abord l’image comme quelque chose d’autre, puis que je me dise ensuite : « Mais ce sont deux hexagones ! » L’aspect aurait donc changé. Et cela prouve-t-il que j’ai effectivement vu l’image comme quelque chose de bien déterminé ?

Est-ce une authentique expérience visuelle ? La question est : Dans quelle mesure en est-ce une ?

Ici, il est difficile de voir qu’il s’agit de déterminer des concepts.

Un concept s’impose. (Tu ne dois pas l’oublier.)

Quand appellerai-je donc cette expérience un simple savoir, et non un voir ? — Peut-être le ferais-je si quelqu’un traitait l’image comme un croquis, s’il la lisait comme un bleu d’architecte. (Fines nuances du comportement. — Pourquoi ont-elles de l’importance ? Ce sont leurs conséquences qui ont de l’importance.)

« Pour moi, c’est un animal transpercé par une flèche. » C’est ainsi que je considère cette image ; c’est l’attitude que j’ai à l’égard de la figure. On a là l’une des significations de ce qu’on nomme un “voir”.

Mais puis-je dire dans le même sens : « Pour moi, ce sont deux hexagones » ? Pas dans le même sens, mais en un sens analogue.

Il te faut penser au rôle que jouent dans notre vie les images qui ont le caractère de tableaux (par opposition aux croquis). Et ici il n’y a aucune uniformité.

À comparer au fait qu’on accroche parfois des sentences au mur, mais non des théorèmes de mécanique. (Notre relation aux uns et aux autres.)

De la part de celui qui voit le dessin comme tel animal, je m’attendrai à tout autre chose que de la part de celui qui sait simplement ce qu’il est censé représenter.

Peut-être cette expression aurait-elle été meilleure : Nous considérons la photographie, le tableau accroché au mur, comme l’objet même (homme, paysage, etc.) qui y est donné à voir.

Il n’y a aucune nécessité à cela. Nous pourrions facilement nous représenter des hommes qui n’auraient pas la même relation que nous à de telles images. Des hommes qui, par exemple, ressentiraient de l’aversion pour les photographies, parce qu’ils trouveraient inhumain un visage sans couleur, ou peut-être même un visage à échelle réduite.

Si je dis : « Nous considérons un portrait comme un homme » — quand, et pendant combien de temps, le faisons-nous ? Toujours, si tant est que nous le voyons (et que nous ne le voyons pas comme quelque chose d’autre) ?

Je pourrais répondre affirmativement, et je déterminerais par là le concept de considération. — La question est de savoir si nous tenons pour important un autre concept encore, apparenté à celui-là (à savoir) le concept du voir-ainsi, qui n’intervient que quand je traite l’image comme l’objet (qu’elle représente).

Je pourrais dire qu’une image ne vit pas toujours pour moi pendant que je la vois.

« Son image sur le mur me sourit. » Il n’est pas nécessaire qu’elle le fasse toujours, quand précisément mon regard se pose sur elle.

La tête-L-C. On se demande : Comment est-il possible que ce point qu’est l’œil regarde dans une direction ? — « Vois comme il regarde ! » (Et en disant cela, on “regarde” soi-même.) Mais on ne dit pas et on ne fait pas cela continûment pendant qu’on contemple l’image. Qu’est donc ce « Vois comme il regarde ! » ? — Est-il l’expression d’une impression ?

(En donnant tous ces exemples, je ne vise à aucune complétude, pas plus qu’à une classification des concepts psychologiques. Les exemples doivent seulement mettre le lecteur en position de venir à bout d’obscurités conceptuelles.)

« Maintenant je le vois comme un... » va de pair avec : « J’essaie de le voir comme un... », ou avec : « Je ne peux pas encore le voir comme un... ». Mais je ne peux pas essayer de voir l’image conventionnelle d’un lion comme un lion, pas plus que je ne peux voir un F comme la lettre F (mais bien comme une potence, par exemple).

Ne te demande pas : « Que se passe-t-il dans mon propre cas ? » — Demande : « Que sais-je des autres ? »

Comment joue-t-on au jeu que voici : « Ce pourrait aussi

être cela » ? (Ce que la figure pourrait être — ce comme quoi

elle peut être vue — n’est pas simplement une autre figure.

Celui qui dit : « Je vois  comme

comme  » pourrait vouloir dire tout autre chose encore.)

» pourrait vouloir dire tout autre chose encore.)

Les enfants jouent à ce jeu-là. Ils disent, par exemple, d’une caisse qu’elle est maintenant une maison. Et à partir de ce moment-là, ils l’interprètent vraiment comme une maison. Une fiction est élaborée en elle.

L’enfant voit-il alors la caisse comme une maison ?

« Il oublie complètement que c’est une caisse. Pour lui, c’est effectivement une maison. » (Ce dont il y a des indices bien précis.) Ne serait-il pas juste de dire qu’il la voit comme une maison ?

Celui qui saurait jouer à ce jeu, qui s’exclamerait dans une situation déterminée, avec une expression particulière : « Maintenant c’est une maison ! » — celui-là exprimerait l’apparition soudaine de l’aspect.

Si j’entendais quelqu’un parler de l’image L-C et qu’à un certain moment, il parle d’une certaine manière de l’expression particulière de cette tête de lapin, je dirais qu’il voit maintenant l’image comme un lapin.

Mais l’expression de la voix et les gestes sont les mêmes que si l’objet avait changé et avait fini par devenir ceci ou cela.

Je demande à ce qu’on me joue à plusieurs reprises un thème, et sur un tempo plus lent à chaque fois. Finalement, je dis : « Maintenant c’est le bon tempo », ou : « Maintenant c’est enfin une marche », « Maintenant c’est enfin une danse ». — L’apparition soudaine de l’aspect s’exprime aussi dans ce ton de voix.

« Fines nuances du comportement. » — Exprimer ma compréhension du thème en le sifflant avec l’expression qui convient est un exemple de ces fines nuances.

Les aspects du triangle : C’est comme si une représentation entrait en contact avec l’impression visuelle et restait pour un temps à son contact.

C’est par là que ces aspects se distinguent des aspects concave et convexe de la marche d’escalier (par exemple). Ils se distinguent également des aspects de la figure que je nommerai “double croix” et qui se présente comme une croix blanche sur fond noir et comme une croix noire sur fond blanc :

Il faut que tu te souviennes que la description des aspects qui alternent l’un avec l’autre est d’un type différent dans chacun de ces cas.

(La tentation de dire : « Je le vois ainsi » en montrant la même chose pour “le” et pour “ainsi”.) Débarrasse-toi toujours de l’objet privé en supposant qu’il change sans cesse, mais que tu ne le remarques pas, parce que ta mémoire te trompe sans cesse.

Celui qui prend en considération ces deux aspects de la double croix (que je nommerai aspects A) peut en rendre compte, simplement en montrant une croix blanche puis une croix noire isolées.

Et on pourrait imaginer que ce soit là la réaction primitive d’un enfant qui ne sait pas encore parler.

(Quand on rend compte des aspects A, on indique une partie de la figure de la double croix. — On ne pourrait pas décrire de manière analogue l’aspect L et l’aspect C.)

Seul « voit les aspects L et C » celui qui connaît déjà les formes de ces deux animaux. Il n’y a pas de condition analogue pour les aspects A.

Il est possible que quelqu’un prenne simplement la tête-L-C pour l’image d’un lapin, et la double croix pour l’image d’une croix noire, mais non qu’il prenne la simple figure du triangle pour l’image d’un objet renversé. Pour voir cet aspect du triangle, il faut avoir une certaine puissance d’imagination.

Les aspects A ne sont pas essentiellement des aspects spatiaux ; une croix noire sur fond blanc n’est pas essentiellement une croix avec une surface blanche en arrière-fond. On pourrait enseigner à quelqu’un le concept de croix noire sur fond de couleur différente sans jamais lui montrer autre chose que des croix peintes sur des feuilles de papier. En ce cas, l’“arrière-fond” est simplement ce qu’il y a autour de la figure de la croix.

Les aspects A ne sont pas dans le même rapport à une illusion possible que les aspects spatiaux du dessin du cube ou de la marche d’escalier.

Je peux voir le schéma du cube comme une boîte ; — mais puis-je aussi le voir tantôt comme une boîte en carton, tantôt comme une boîte en métal ? — Que devrais-je dire si quelqu’un m’assurait qu’il le peut ? — Ici, il m’est possible de tracer une frontière conceptuelle.

Mais pense donc à l’expression “senti”, tout en considérant un tableau. (« On sent la douceur de cette étoffe. ») (Savoir en rêve. « Et je savais que le... était dans la pièce. »)

Comment enseigne-t-on à un enfant (par exemple quand on lui apprend à compter) : « Maintenant, mets ces points ensemble ! », ou : « Maintenant ces points vont ensemble » ? Évidemment, il faut qu’au départ, les expressions “mettre ensemble” et “aller ensemble” aient eu pour lui une autre signification que : voir quelque chose de telle ou telle manière. — Et il ne s’agit pas là d’une remarque sur les méthodes d’enseignement, mais sur les concepts.

On pourrait nommer un certain type d’aspects “aspects de l’organisation”. Si l’aspect change, certaines parties de l’image vont ensemble, alors que ce n’était pas le cas auparavant.

Dans le triangle, je peux voir ceci comme sommet et cela comme base — puis ceci comme base, et cela comme sommet. — Évidemment, il est impossible que l’expression : « Je vois d’abord ceci comme sommet » dise quoi que ce soit à l’élève qui vient juste de découvrir les concepts de sommet, de base, etc. — Mais cela, je ne l’entends* pas comme une proposition d’expérience.

Ce n’est que de quelqu’un qui est en mesure de faire aisément certaines applications de la figure du triangle qu’on dirait qu’il le voit tantôt comme ceci, tantôt comme cela.

Le substrat de cette expérience vécue est la maîtrise d’une technique.

Mais comme il est étrange que cela doive être la condition logique pour que quelqu’un ait l’expérience de telles et telles choses ! Tu ne dis pourtant pas que seul “a mal aux dents” celui qui est en mesure de faire telles et telles choses. — La conséquence en est qu’ici nous ne pouvons pas avoir affaire au même concept d’expérience. C’est un concept autre, et néanmoins apparenté au premier.

Ce n’est que de quelqu’un qui sait, a appris et maîtrise telle et telle chose, qu’il y a un sens à dire qu’il a eu l’expérience de telle et telle chose.

Et si cela te semble fou, souviens-toi que le concept de voir est ici modifié. (Pour chasser un sentiment de vertige en mathématiques, une réflexion analogue est souvent nécessaire.)

Nous parlons, tenons des propos, et ce n’est que plus tard que nous pouvons nous faire une image de leur vie.

Comment aurais-je donc pu voir que cette attitude était hésitante avant de savoir que c’est une posture, et non l’anatomie de tel être ?

Mais cela ne veut-il pas dire simplement que ce concept qui ne se rapporte pas à quelque chose de purement visuel ne me permet pas de décrire ce qui est vu ? — Ne pourrais-je cependant pas avoir un concept purement visuel de l’attitude hésitante, du visage craintif ?

Un tel concept serait à comparer aux concepts de “majeur” et de “mineur” en musique qui ont certes une valeur émotive, mais peuvent eux aussi être utilisés pour simplement décrire la structure perçue.

L’épithète “triste” appliquée par exemple au schéma d’un visage caractérise le groupement des traits dans un ovale. Appliquée à l’homme, elle a une signification autre (quoique apparentée). (Mais cela ne veut pas dire que l’expression de la tristesse soit semblable au sentiment de la tristesse !)

Pense aussi à cela : Le rouge et le vert, je peux seulement les voir, et non les entendre, — mais la tristesse, je peux aussi bien l’entendre que la voir.

Et pense seulement à l’expression « J’ai entendu une mélodie plaintive ». Pose-toi cette question : « Entend-il la plainte ? »

Si je réponds : « Non, il ne l’entend pas ; il la sent seulement », — sommes-nous plus avancés ? Nous ne pouvons même pas attribuer cette “sensation” à un organe des sens.

Certains aimeraient répondre ici : « Bien sûr que je l’entends ! » — Et d’autres : « À proprement parler, je ne l’entends pas. »

Nous pouvons néanmoins établir des différences conceptuelles.

Nous réagissons à l’expression du visage6 différemment de celui qui ne la reconnaît pas comme craintive (au sens plein du terme). — Mais je ne veux pas dire par là que nous sentirions cette réaction dans nos muscles et nos articulations, et que c’est en cela que la “sensation” consisterait. — Ici, nous avons un concept modifié de sensation.

On pourrait dire de quelqu’un qu’il est aveugle à l’expression d’un visage. Manquerait-il pour autant quelque chose à son sens de la vue ?

Mais ce n’est naturellement pas une simple question de physiologie. Le physiologique est ici un symbole du logique.

Que perçoit-on quand on ressent la gravité d’une mélodie ? — Rien que l’on pourrait communiquer en restituant ce que l’on a entendu.

Je peux imaginer qu’un quelconque signe graphique —

celui-ci par exemple :  —, appartient à un alphabet étranger et qu’il est une lettre tracée de façon correcte, ou incorrecte sous tel et tel rapport. Par exemple, ce signe aurait été

écrit à la hâte ou avec une maladresse typiquement enfantine,

ou bien encore avec des fioritures, à la manière bureaucratique. Il pourrait s’écarter de diverses manières de l’écriture

correcte. — Et selon la fiction dont je l’entoure, je peux le

voir à chaque fois sous des aspects différents. Et ce phénomène est étroitement apparenté à « l’expérience vécue de la

signification d’un mot ».

—, appartient à un alphabet étranger et qu’il est une lettre tracée de façon correcte, ou incorrecte sous tel et tel rapport. Par exemple, ce signe aurait été

écrit à la hâte ou avec une maladresse typiquement enfantine,

ou bien encore avec des fioritures, à la manière bureaucratique. Il pourrait s’écarter de diverses manières de l’écriture

correcte. — Et selon la fiction dont je l’entoure, je peux le

voir à chaque fois sous des aspects différents. Et ce phénomène est étroitement apparenté à « l’expérience vécue de la

signification d’un mot ».

J’aimerais dire que ce qui apparaît ici soudain ne dure que tant qu’on s’occupe d’une certaine manière de l’objet que l’on observe. (« Vois comme il regarde ! ») —— « J’aimerais dire » — en est-il donc ainsi ? — Demande-toi : « Pendant combien de temps une chose me frappe-t-elle ? » — Pendant combien de temps la chose est-elle nouvelle pour moi ?

Il y a, présente dans l’aspect, une physionomie qui disparaît ensuite. Presque comme s’il y avait un visage que j’imiterais d’abord, et que j’accepterais ensuite, sans plus l’imiter. — Et donner cette explication, n’est-ce pas en dire assez ? — Mais n’est-ce pas en dire trop ?

« J’ai remarqué la ressemblance entre lui et son père pendant quelques minutes, et plus du tout ensuite. » — On pourrait dire cela si son visage changeait et ne ressemblait plus à celui de son père que pendant un bref instant. Mais on peut aussi vouloir dire par là : Après quelques minutes, leur ressemblance ne m’a plus frappé.

« Après que la ressemblance t’a frappé —, pendant combien de temps en as-tu eu conscience ? » Comment pourrait-on répondre à cette question ? — « Je n’ai très vite plus pensé à elle », ou : « Elle m’a encore frappé de temps à autre », « Cette pensée m’a plusieurs fois traversé l’esprit : Comme ils se ressemblent ! », ou encore : « Je me suis étonné de leur ressemblance pendant une bonne minute. » — Voilà à peu près à quoi ressembleraient les réponses.

J’aimerais poser la question suivante : « Suis-je toujours conscient de la spatialité, de la profondeur d’un objet (cette armoire, par exemple), pendant que je le vois ? » Est-ce que je les ressens pour ainsi dire tout le temps ? — Pose donc cette question à la troisième personne. — Quand dirais-tu de quelqu’un qu’il en est toujours conscient ? Quand dirais-tu le contraire ? — Certes, on pourrait le lui demander — mais comment a-t-il appris à répondre à cette question ? — Il sait ce que signifie « ressentir une douleur de façon ininterrompue ». Mais cela ne fera ici que le troubler (tout comme cela me trouble).

S’il dit être constamment conscient de la profondeur —, vais-je le croire ? Et s’il dit n’en avoir conscience que de temps à autre (par exemple, quand il en parle) — croirai-je cela ? Il m’apparaîtra qu’il y a une erreur à la base de ces réponses. — Mais ce sera différent s’il dit que l’objet lui paraît tantôt avoir de la profondeur, tantôt n’en avoir pas.

Quelqu’un me raconte : « Je regardais la fleur, mais je pensais à autre chose et n’avais pas conscience de sa couleur. » Est-ce que je comprends cela ? — Je peux, à cette fin, m’imaginer un contexte significatif. Le récit se poursuivrait par exemple ainsi : « Et soudain je l’ai vue, et j’ai reconnu que c’était elle qui... »

Ou ainsi : « Si j’avais alors détourné mon regard, je n’aurais pas pu dire quelle était sa couleur. »

« Il la regardait sans la voir. » — Cela arrive. Mais quel en est le critère ? — À vrai dire, il y a toutes sortes de cas.

« À ce moment-là, je regardais la forme plutôt que la couleur. » Ne te laisse pas déconcerter par de telles tournures. Ne pense surtout pas : « Qu’est-ce qui peut bien se passer dans l’œil ou dans le cerveau ? »

La ressemblance me surprend, puis la surprise s’efface.

Elle m’a surpris pendant quelques minutes, et plus du tout ensuite.

Que s’est-il passé ? — De quoi puis-je me souvenir ? L’expression de mon propre visage me vient à l’esprit, je pourrais la reproduire. Si quelqu’un qui me connaît avait vu mon visage, il aurait dit : « Quelque chose dans son visage vient de te surprendre. » — Je pense également à ce que je dis à voix haute ou que je me dis simplement à moi-même en une telle occasion. Un point c’est tout. — Et cela, est-ce la surprise ? Non, ce sont les manifestations de la surprise. Mais elles sont « ce qui se passe ».

La surprise consiste-t-elle en « voir + penser » ? Non. Plusieurs de nos concepts se croisent ici.

(“Penser” et “parler en imagination” — je ne dis pas “se parler à soi-même” — sont des concepts différents.)

À la couleur de l’objet correspond la couleur de l’impression visuelle (ce buvard me paraît rose, et il est rose), à la forme de l’objet, la forme de l’impression visuelle (il me paraît rectangulaire, et il est rectangulaire), mais ce que je perçois lors de l’apparition soudaine de l’aspect n’est pas une propriété de l’objet. C’est une relation interne entre lui et d’autres objets.

C’est presque comme si « voir le signe dans ce contexte » était l’écho d’une pensée.

« L’écho d’une pensée dans le voir » — pourrait-on dire.

Imagine que l’on donne une explication physiologique de l’expérience vécue. Elle s’exprimerait ainsi : Pendant que nous observons la figure, notre regard balaie l’objet à plusieurs reprises, en suivant un trajet déterminé. À ce trajet correspond une forme particulière de l’oscillation des globes oculaires pendant que nous regardons. Il est possible qu’un tel mouvement d’oscillation se change brusquement en un autre, et que les deux alternent (aspects A). Certaines formes de mouvement sont physiologiquement impossibles. Je ne peux pas, par exemple, voir le schéma du cube comme deux prismes qui s’interpénètrent. Etc. Admettons que telle soit l’explication. — « Je sais alors que c’est une sorte de voir. » — Tu as maintenant introduit un nouveau critère, un critère physiologique du voir. Et cela peut occulter l’ancien problème, non le résoudre. — Mais le but de cette remarque était de montrer ce qui se produit quand on nous donne une explication physiologique. Le concept psychologique reste hors de la portée de cette explication. Et ainsi s’éclaire la nature de notre problème.

Est-ce que je vois vraiment chaque fois quelque chose de différent, ou est-ce que j’interprète seulement ce que je vois de diverses façons ? Je pencherai pour la première solution. Mais pourquoi ? — Interpréter, c’est penser, c’est agir ; voir en revanche est un état.

Il est facile de reconnaître les cas dans lesquels nous interprétons. Quand nous interprétons, nous faisons des hypothèses qui peuvent se révéler fausses. — « Je vois cette figure comme un... » est aussi peu vérifiable (ou l’est dans le même sens) que : « Je vois un rouge éclatant. » L’emploi du verbe “voir” présente donc une analogie dans ces deux contextes. Mais ne va surtout pas croire que tu savais à l’avance ce que signifie ici “état du voir” ! Laisse donc l’usage t’enseigner la signification.

Certaines choses dans le voir nous paraissent énigmatiques, parce que le voir dans son ensemble ne nous paraît pas assez énigmatique.

Quelqu’un qui regarde une photographie où sont représentés des hommes, des maisons et des arbres n’a pas l’impression qu’il lui manque la spatialité. Nous aurions du mal à décrire cette photographie en termes d’agrégat de taches de couleur sur une surface. Mais ce que nous voyons dans un stéréoscope paraît spatial d’une autre façon encore.

(Le fait que nous voyons “dans l’espace” avec nos deux yeux ne va pas du tout de soi. Si les deux images visuelles fusionnent en une, on pourrait s’attendre à ce qu’il en résulte une image floue.)

Le concept d’aspect est apparenté au concept de représentation. En d’autres termes, le concept : « Maintenant je vois cela comme... » est apparenté au concept : « Maintenant, je me représente cela. »

Ne faut-il pas de l’imagination pour entendre quelque chose comme une variation sur un thème déterminé ? Et pourtant on perçoit par là quelque chose.

« Imagine ceci modifié ainsi, et tu obtiendras cela. » On peut produire une preuve en imagination.

La vision de l’aspect et la représentation relèvent de la volonté. On peut donner l’ordre : « Représente-toi cela ! » ou : « Maintenant, vois la figure ainsi ! » ; mais non : « Cette feuille, vois-la maintenant verte ! »

La question suivante se pose donc : Pourrait-il y avoir des gens qui seraient dépourvus de la capacité de voir quelque chose comme quelque chose — et qu’en serait-il ? Quelles en seraient les conséquences ? — Un tel défaut serait-il comparable à la cécité aux couleurs ou à l’absence d’oreille absolue ? — Nous le nommerons “cécité à l’aspect” — et nous réfléchirons à ce qu’on peut bien vouloir dire* par là. (Une recherche conceptuelle.) L’aveugle à l’aspect est censé ne pas voir les aspects A se modifier. Mais est-il aussi censé ne pas reconnaître que la double croix contient une croix noire et une croix blanche, et ne pas pouvoir venir à bout de la tâche suivante : « Montre-moi celles de ces figures qui contiennent une croix noire » ? Non, cela il peut le faire, mais il ne peut pas dire : « Maintenant c’est une croix noire sur fond blanc ! »

Est-il supposé être aveugle à la ressemblance de deux visages ? — Et donc aussi à leur identité, ou quasi-identité ? Je ne veux établir rien de tel. (Il est supposé pouvoir exécuter des ordres de ce genre : « Apporte-moi quelque chose qui ressemble à cela ! »)

Est-il supposé n’avoir pas la capacité de voir le schéma du cube comme un cube ? — Il ne s’ensuivrait pas qu’il soit incapable de le reconnaître comme représentant un cube (comme un croquis par exemple). Mais pour lui, il n’y aurait pas de saut d’un aspect à l’autre. — Question : Doit-il pouvoir, comme nous, le tenir pour un cube dans certaines circonstances ? — S’il ne le pouvait pas, on ne pourrait pas vraiment parler de cécité.

L’“aveugle à l’aspect” aura une relation différente de la nôtre aux images en général.

(Nous pouvons facilement imaginer des anomalies de cette sorte.)

La cécité à l’aspect est apparentée au manque d’“oreille musicale”.

L’importance de ce concept réside dans la relation qu’entretiennent les concepts de “vision de l’aspect” et d’expérience vécue de la signification d’un mot”. Ce que nous voulons demander est en effet : « Que manquerait-il à quelqu’un qui n’aurait pas l’expérience vécue de la signification d’un mot ? »

Que manquerait-il, par exemple, à quelqu’un qui ne comprendrait pas l’invitation à prononcer le mot “soit” en l’entendant* comme verbe —, ou à quelqu’un qui ne sentirait pas que s’il répète un mot dix fois de suite, celui-ci perd pour lui sa signification et devient un simple son ?

Dans un tribunal par exemple, la question pourrait se poser de savoir comment quelqu’un a compris* un mot. Et cela peut être déduit de certains faits. — C’est une question d’intention. Mais la façon dont il a eu l’expérience d’un mot — du mot “caisse” par exemple — pourrait-elle, de manière analogue, être significative ?

Supposons que j’aie convenu avec quelqu’un d’un code secret : “Tour” signifie caisse. Je lui dis : « Maintenant va à la tour. » — Il me comprend et agit en conséquence, mais le mot “tour” ainsi employé lui paraît étrange, il n’a pas encore “revêtu” cette signification.

« Quand je lis un poème ou un conte avec sentiment, il se produit certainement en moi quelque chose qui ne se produit pas quand je ne fais que survoler ces lignes pour m’informer. » — À quels processus fais-je allusion ? — Les phrases sonnent autrement. Je fais très attention à l’intonation. Parfois, l’intonation que je donne à un mot est mauvaise, il est trop ou trop peu accentué. Je m’en rends compte, et mon visage en porte l’expression. Je pourrais ensuite parler des particularités de la lecture que j’en ai faite, par exemple des erreurs d’intonation. Parfois aussi une image, une illustration en quelque sorte, me vient à l’esprit. Elle semble m’aider à lire avec l’expression qui convient. Et je pourrais mentionner bien d’autres choses du même genre. — Je peux également donner à un mot une intonation telle que sa signification se détache de tout le reste, presque comme si ce mot était une image de la chose. (Et naturellement cela peut dépendre de la structure de la phrase.)

Quand, en lisant, je prononce ce mot en y mettant de l’expression, il est rempli de sa signification. — « Comment cela est-il possible si la signification est l’usage du mot ? » C’est que mon expression était entendue* de façon figurée. Mais ce n’est pas comme si j’avais choisi l’image, celle-ci s’est au contraire imposée à moi. — Néanmoins, l’emploi figuré du mot ne peut pas entrer en conflit avec son emploi initial.

Peut-être serait-il possible d’expliquer pourquoi c’est précisément cette image qui se présente à moi. (Pense donc à l’expression et à la signification de l’expression « le mot juste ».)

Mais si la phrase peut se présenter à moi comme une peinture en mots, et le mot dans la phrase comme une image, alors il n’est pas si surprenant qu’un mot isolé et prononcé sans aucun but semble pouvoir porter en lui une signification déterminée.

Pense donc ici à un type particulier d’illusion qui jette une certaine lumière sur ces questions. — Je vais me promener dans les environs de la ville avec quelqu’un que je connais. Au cours de notre conversation, il se révèle que j’imagine que la ville est à notre droite. Je n’ai aucune raison consciente de faire cette supposition, et une réflexion toute simple pourrait en outre me convaincre que la ville se trouve en face de nous, vers la gauche. Au départ, je ne peux donner aucune réponse à la question de savoir pourquoi j’imagine que la ville est dans cette direction-là. Je n’avais aucune raison de le croire. Mais bien que je ne voie aucune raison, il me semble apercevoir certaines causes psychologiques. Il s’agit de certaines associations et de certains souvenirs. Par exemple : Nous marchions le long d’un canal, j’avais déjà longé un canal en une circonstance analogue, et la ville était alors à notre droite. — Je pourrais essayer de trouver, pour ainsi dire psychanalytiquement, les causes de ma conviction dénuée de fondement.

« Mais quelle est cette expérience étrange ? » — Elle n’est naturellement pas plus étrange qu’une autre, seulement elle est d’un autre genre que les expériences que nous considérons comme les plus fondamentales — nos impressions sensibles par exemple.

« J’avais l’impression de savoir que la ville était là-bas. » — « J’avais l’impression que le nom “Schubert” convenait aux œuvres de Schubert et à son visage. »

Tu peux te dire à toi-même le mot “lâche” et l’entendre tantôt comme un verbe à l’impératif, tantôt comme un adjectif qualificatif. Dis : « Lâche ! » — puis : « Ne lâche pas prise ! » — Est-ce la même expérience qui accompagne le mot dans les deux cas ? — En es-tu sûr ?

Si une écoute attentive me montre que, dans ce jeu, j’ai tantôt telle expérience du mot, tantôt telle autre —, ne me montre-t-elle pas aussi que le plus souvent, dans le flux du discours, je n’en ai pas la moindre expérience ? — Car ce qui est en cause n’est pas le fait que je le comprenne*, le vise7 et l’explique ensuite tantôt de cette façon-ci, tantôt de cette façon-là.

Reste encore la question de savoir pourquoi nous parlons aussi de “signification” et de “vouloir dire*” dans le jeu de l’expérience vécue d’un mot. — C’est là une question d’un autre genre. —— Le phénomène caractéristique de ce jeu de langage, c’est que nous disons, dans cette situation, que nous avons prononcé le mot dans cette signification, et que nous avons emprunté cette expression à cet autre jeu de langage.

Nomme cela un rêve. Ça n’y change rien.

Soit les deux concepts : “gras” et “maigre”. Dirais-tu que mercredi est gras et mardi maigre, ou plutôt l’inverse ? (Je penche sans hésitation pour la première affirmation.) Mais “gras” et “maigre” ont-ils ici une autre signification que leur signification ordinaire ? — Ils ont un autre usage. — Aurais-je vraiment dû employer d’autres mots ? Certainement pas. — Ici je veux employer ces mots-ci (dans les significations qui me sont familières). — Je ne dis rien des causes de ce phénomène. Il pourrait s’agir d’associations qui remontent à mon plus jeune âge. Mais c’est une hypothèse. Quelle que soit l’explication qu’on en donne —, ce penchant existe.

Si l’on me demandait : « Que veux-tu dire* ici à proprement parler par “gras” et par “maigre” ? » —, je pourrais seulement expliquer la signification de ces mots de la manière la plus ordinaire. Et il ne me serait pas possible de la montrer sur les exemples du mardi et du mercredi.

On pourrait parler ici de signification “primaire” et “secondaire” d’un mot. Seul celui pour qui le mot possède la première de ces significations l’emploiera dans la seconde.

Ce n’est qu’à quelqu’un qui a appris à calculer — par écrit ou oralement — que l’on peut faire saisir, au moyen de ce concept de calcul, ce qu’est le calcul mental.

La signification secondaire n’est pas une signification “figurée”. Quand je dis : « Pour moi, la voyelle e est jaune », je ne comprends* pas “jaune” dans une signification figurée — car il me serait impossible d’exprimer ce que je souhaite dire autrement que par le concept “jaune”.

Quelqu’un me dit : « Attends-moi près de la caisse. » Question : Voulais-tu dire*, quand tu as prononcé le mot, cette caisse-ci ? — Cette question est du même type que celle-ci : « As-tu eu l’intention, en te dirigeant vers lui, de lui dire telle et telle chose ? » La seconde question se rapporte à un moment déterminé (au moment de la marche, comme la première se rapportait au moment du discours) — mais non à l’expérience que l’on a vécue à ce moment-là. Le “vouloir dire*” n’est pas plus que l’intention une expérience vécue.

Mais qu’est-ce qui les distingue de l’expérience vécue ? — Ils n’ont pas le contenu d’une expérience vécue. Car les contenus (les représentations par exemple) qui les accompagnent et les illustrent ne sont ni le vouloir dire* ni l’intention.

L’intention dans laquelle on agit n’“accompagne” pas plus l’action que la pensée n’“accompagne” la parole. Pensée et intention ne sont ni “articulées” ni “non articulées”, elles ne sont comparables ni à une note isolée que l’on entendrait pendant que l’on agit ou que l’on parle, ni à une mélodie.

“Parler” (à haute voix ou silencieusement) et “penser” ne sont pas des concepts du même genre, bien qu’ils soient étroitement liés.

L’expérience vécue que l’on a quand on parle et l’intention n’ont pas le même intérêt. (Peut-être l’expérience vécue pourrait-elle renseigner un psychologue sur l’intention “inconsciente”.)

« À ce mot, nous avons tous les deux pensé à lui. » Supposons que chacun de nous se soit alors dit en silence les mêmes mots — et cela ne peut pas signifier DAVANTAGE. — Mais ces mots n’étaient-ils pas aussi un simple germe ? Il faut pourtant bien qu’ils appartiennent à un langage et à un contexte pour être vraiment l’expression d’une pensée relative à cet homme-là.

Dieu, s’il avait regardé dans nos âmes, n’aurait pas pu y voir de qui nous parlions.

« Pourquoi m’as-tu regardé en disant ce mot, as-tu pensé à... ? » — Il y a donc eu, à ce moment-là, une réaction, et elle est expliquée par l’expression : « Je pensais à... » ou : « Je me suis soudain souvenu de... ».

En disant cela, tu fais référence au moment où tu parlais. Il y a une différence selon que tu fais référence à ce moment-ci ou bien à celui-là.

La simple explication d’un mot ne fait pas référence à un événement qui a lieu au moment où l’on parle.

Le jeu de langage : « Je veux dire* (ou je voulais dire*) ceci » (après quoi l’on donne l’explication du mot) et le jeu de langage : « En disant cela, je pensais à... » sont totalement différents. Le second est apparenté à : « Cela m’a rappelé... »

« Je me suis déjà souvenu à trois reprises aujourd’hui que je devais lui écrire. » Quelle est l’importance de ce qui s’est alors passé en moi ? — Mais, d’autre part, quelle est l’importance, l’intérêt, du compte rendu lui-même ? — Il permet certaines conclusions.

« À ces mots, j’ai pensé à lui. » — Quelle réaction primitive y a-t-il au commencement du jeu de langage, — qui peut ensuite être traduite en ces mots ? Comment les hommes en viennent-ils à utiliser ces mots ?

La réaction primitive peut avoir été un regard, un geste, mais aussi un mot.

« Pourquoi m’as-tu regardé en hochant la tête ? » — « Je voulais te faire comprendre que tu... » Cette expression n’est pas censée exprimer une règle concernant les signes, mais le but de mon action.

Le vouloir dire* n’est pas un processus qui accompagne le mot. Car aucun processus ne pourrait avoir les conséquences du vouloir dire*.

(On pourrait dire, je crois, de manière analogue : Un calcul n’est pas une expérimentation, car aucune expérimentation ne pourrait avoir les conséquences particulières d’une multiplication.)

Il y a d’importants processus qui accompagnent la parole ; ils manquent souvent aux paroles sans pensée, et leur absence est caractéristique de telles paroles. Mais ces processus ne sont pas la pensée.

« Maintenant je le sais ! » Que s’est-il passé là ? —— Ne le savais-je donc pas, lorsque j’ai assuré que maintenant je le savais ?

Tu ne conçois pas la chose comme il faut.

(À quoi sert le signal ?)

Et pourrait-on nommer le “savoir” un accompagnement de l’exclamation ?

Le visage familier d’un mot, l’impression que ce mot recueille en lui-même sa signification, qu’il est un portrait de sa signification —, il pourrait y avoir des hommes à qui tout cela serait étranger. (Il leur manquerait l’attachement à leurs mots.) — Et comment de tels sentiments s’expriment-ils chez nous ? — Par la manière dont nous choisissons et apprécions nos mots.

Comment puis-je trouver le mot “juste” ? Comment puis-je choisir un mot parmi d’autres ? Parfois, c’est comme si je comparais des mots en fonction de légères différences entre leurs odeurs : ceci est trop..., cela est trop... —, voilà ce qui convient. — Mais je ne suis pas toujours obligé de juger, d’expliquer. Souvent, je pourrais me contenter de dire : « Ce n’est pas encore ça. » Je suis insatisfait et je continue à chercher. Finalement, un mot se présente : « C’est cela ! » Quelquefois je peux dire pourquoi. C’est justement à cela que ressemblent ici la quête et la découverte.

Mais le mot qui te vient à l’esprit ne “se présente”-t-il pas d’une manière particulière ? Prêtes-y attention ! — Une attention scrupuleuse ne me servirait à rien. Elle ne ferait que découvrir ce qui se passe en moi en ce moment.

Et comment pourrais-je lui tendre l’oreille en ce moment précis ? Il me faudrait attendre qu’un mot me vienne à nouveau à l’esprit. Mais l’étrange est que je n’ai pas, semble-t-il, à attendre cette occasion, mais que je peux évoquer le mot, même quand il ne me vient pas effectivement. Comment ? — Je le joue. — Mais que puis-je apprendre ainsi ? Qu’est-ce que j’imite ? — Des phénomènes d’accompagnement caractéristiques, principalement des gestes, des mimiques, des intonations.

On peut dire bien des choses d’une légère différence esthétique — et cela est important. — La première chose peut évidemment être : « Ce mot-ci convient, celui-là non » — ou quelque chose de ce genre. Mais il est ensuite possible de discuter de toutes les ramifications des relations qui partent de chacun de ces mots. Ce premier jugement ne nous permet justement pas d’en finir, car ce qui est décisif est le champ auquel le mot appartient.

« J’ai le mot sur le bout de la langue. » Que se passe-t-il alors dans ma conscience ? Ce n’est pas ce qui importe. En disant cela, on n’a pas en vue* ce qui se passe en elle. Plus intéressant est ce qui se passe au niveau du comportement. — « J’ai le mot sur le bout de la langue » t’apprend ceci : Le mot approprié m’a échappé, mais j’espère le trouver bientôt. Pour le reste, l’expression langagière ne fait rien de plus qu’un certain comportement muet.

À ce propos, James veut dire en réalité : « Quelle expérience étonnante ! Le mot n’est pas encore là et pourtant, en un sens, il est déjà là — ou quelque chose est là qui ne peut aboutir qu’à ce mot. » — Mais il ne s’agit pas du tout d’une expérience vécue. Interprété comme expérience vécue, cela peut évidemment paraître étrange. Il n’en va pas autrement de l’intention interprétée comme accompagnement de l’action, ou de -1 interprété comme nombre cardinal.

« J’ai le mot sur le bout de la langue » n’est pas davantage l’expression d’une expérience vécue que : « Je sais maintenant comment continuer ! » — Nous employons ces mots dans certaines situations, et ils sont environnés par un comportement spécifique et par certaines expériences caractéristiques. En particulier, ils sont souvent suivis par la découverte du mot. (Demande-toi : « Qu’en serait-il si les gens ne trouvaient jamais le mot qu’ils ont sur le bout de la langue ? »)

La parole silencieuse “intérieure” n’est pas un phénomène à demi caché, que l’on percevrait en quelque sorte à travers un voile. Elle n’est pas du tout cachée, mais son concept peut facilement nous égarer, car il va de pair, sur un long parcours, avec le concept de processus “externe”, sans pour autant coïncider avec lui.

(La question de savoir si les muscles du larynx sont activés quand on parle intérieurement, et d’autres questions de ce genre peuvent être d’un grand intérêt, mais non pour la recherche que nous menons.)

L’étroite affinité entre la “parole intérieure” et la “parole” s’exprime par le fait que l’on peut dire à haute voix ce qui a été dit intérieurement et que la parole intérieure peut accompagner une action extérieure. (Je peux chanter intérieurement, lire silencieusement ou calculer mentalement, et en même temps battre la mesure de la main.)

« La parole intérieure est pourtant une certaine activité que je dois apprendre ! » Certes. Mais qu’est-ce ici qu’“agir” et qu’est-ce ici qu’“apprendre” ?

Laisse l’emploi des mots t’enseigner leur signification ! (De même, on peut souvent dire en mathématiques : Laisse la preuve t’enseigner ce qui a été prouvé.)

« Ainsi je ne calcule pas réellement, quand je calcule de tête ? » — Tu distingues pourtant bien, toi aussi, le calcul mental du calcul perceptible ! Mais tu ne peux apprendre ce qu’est le “calcul mental” qu’en apprenant ce qu’est le “calcul” ; tu ne peux apprendre à calculer mentalement qu’en apprenant à calculer.

On peut parler en imagination très “distinctement” quand on restitue l’intonation d’une phrase en fredonnant (les lèvres fermées). Les mouvements du larynx nous y aident aussi. Mais il est curieux qu’on entende alors en imagination les paroles que l’on se dit, et qu’on ne sente pas simplement leur squelette dans le larynx. (Car on pourrait aussi bien imaginer des hommes calculant en silence avec des mouvements du larynx, comme on peut compter sur les doigts.)

Le seul intérêt qu’ait, pour nous, une hypothèse du genre : « Il se passe telle et telle chose dans notre corps pendant que nous calculons mentalement » est qu’elle nous montre un usage possible de l’expression : « Je me disais à moi-même... » — à savoir l’usage qui consiste à inférer le processus physiologique à partir de l’expression.

Le fait que les paroles que quelqu’un se dit intérieurement me soient cachées appartient au concept de “parole intérieure”. À ceci près que “caché” est ici inadéquat, car si cela m’est caché, cela devrait lui être manifeste, il devrait nécessairement le savoir. Mais il ne le “sait” pas. Seul le doute qui existe pour moi n’existe pas pour lui.

Certes, « Ce que quelqu’un se dit in petto à lui-même m’est caché » pourrait aussi vouloir dire que je ne peux, la plupart du temps, ni le deviner, ni (ce qui serait pourtant possible) le déceler dans les mouvements du larynx par exemple.

L’affirmation « Je sais ce que je veux, ce que je souhaite, ce que je crois, ce que je sens... » (et ainsi de suite, pour tous les verbes psychologiques) ou bien est un non-sens de philosophes, ou bien n’est pas un jugement a priori.

« Je sais... » peut vouloir dire « Je ne doute pas... » — mais « Je sais... » ne veut pas dire que les mots « Je doute... » sont dépourvus de sens, que le doute est logiquement exclu.

On dit : « Je sais », là où l’on peut dire aussi : « Je crois », ou : « Je présume », là où l’on peut se convaincre. (Mais qui m’opposerait qu’on dit parfois : « C’est pourtant bien moi qui sais si j’ai mal ! », « Tu es le seul qui puisse savoir ce que tu ressens », et autres choses du même genre, doit prendre en considération l’occasion et le but dans lequel on recourt à ces façons de parler. « Un sou, c’est un sou ! » n’est pas non plus un exemple du principe d’identité.)

Il est possible d’imaginer un cas dans lequel je pourrais me convaincre que j’ai deux mains. Mais normalement je ne le peux pas. « Il te suffit pourtant de te les mettre sous les yeux ! » — Si je doute alors que j’ai deux mains, rien ne m’oblige non plus à me fier à mes yeux. (En ce cas, je pourrais tout aussi bien le demander à mon ami.)

À cela est lié le fait que la proposition : « La Terre a existé depuis des millions d’années » (par exemple) a un sens plus clair que la proposition : « La Terre a existé pendant les cinq dernières minutes. » Car, si quelqu’un assertait la seconde proposition, je demanderais : « À quelles observations fait-elle référence ? Et lesquelles la contrediraient ? » —, alors que je sais à quel cercle d’idées et à quelles observations appartient la première.

« Un nouveau-né n’a pas de dents. » — « Une oie n’a pas de dents. » — « Une rose n’a pas de dents. » Pourtant cette dernière affirmation — dirait-on — est manifestement vraie ! Sa certitude est même plus grande que celle de l’affirmation qui dit qu’une oie n’a pas de dents. — Ce n’est néanmoins pas si clair. Car où la rose pourrait-elle avoir des dents ? L’oie n’en a pas dans ses gencives. Et naturellement elle n’en a pas non plus dans les ailes, mais ce n’est pas cela qu’on veut dire* quand on affirme qu’elle n’a pas de dents. — C’est en effet comme si quelqu’un disait : La vache mâche du fourrage, et sa bouse sert ensuite d’engrais à la rose, donc la rose a des dents dans la gueule d’un animal. Il ne serait pas absurde de le dire, car on ne sait pas de prime abord où chercher les dents de la rose. ((À rapporter à « des douleurs dans le corps de quelqu’un d’autre ».))

Je peux savoir ce que pense quelqu’un d’autre, non ce que je pense.

Il est juste de dire : « Je sais ce que tu penses », et faux de dire : « Je sais ce que je pense. »

(Tout un nuage de philosophie condensé dans un fragment infime de grammaire8.)

« La pensée de l’homme se déroule au-dedans de sa conscience, en un isolement par rapport auquel tout isolement physique est une exposition au grand jour. »

Les gens capables de lire à tout moment les monologues silencieux des autres — en observant par exemple leur larynx —, seraient-ils eux aussi enclins à employer l’image de l’isolement complet ?

Si je me parlais tout haut à moi-même, en un langage que ne comprendraient pas ceux qui écoutent, mes pensées leur seraient cachées.

Supposons qu’il existe quelqu’un qui devine toujours correctement ce que je me dis à moi-même en pensée. (Savoir comment il y parvient est sans importance.) Mais quel est le critère du fait qu’il le devine correctement ? Eh bien, j’aime la vérité et j’avoue qu’il a deviné correctement. — Mais ne pourrais-je pas me tromper, être induit en erreur par ma mémoire ? Et ne serait-ce pas toujours le cas quand j’exprime — sans mentir — ce que j’ai pensé en moi-même ? — Mais il semble bien que « ce qui se déroule en mon for intérieur » n’ait pas la moindre importance. (Je fais ici une construction auxiliaire.)

Les critères pour établir la vérité de l’aveu que j’ai pensé ceci ou cela sont autres que ceux qui établissent la conformité à la vérité de la description d’un processus. Et l’importance de l’aveu véridique ne tient pas à qu’il restitue correctement et en toute certitude un certain processus. Elle tient plutôt aux conséquences particulières que l’on peut tirer d’un aveu dont la vérité est garantie par les critères spécifiques de la véracité.

(À supposer que les rêves puissent nous donner des informations importantes sur le rêveur, le récit véridique du rêve serait ce qui nous donne ces informations. La question de savoir si le rêveur, lorsqu’au réveil il rend compte de son rêve, est induit en erreur par sa mémoire, ne peut guère être posée que si l’on introduit un critère entièrement nouveau de l’“adéquation” du compte rendu au rêve, un critère qui distingue ici entre vérité et véracité.)

Il existe un jeu qui consiste à « deviner des pensées ». Une variante de ce jeu serait celle-ci : J’adresse à A un message dans un langage que B ne comprend pas, et B doit deviner le sens du message. — Autre variante : J’écris une phrase que l’autre ne peut pas voir, il doit en deviner les termes ou le sens. — Une autre encore : J’assemble les pièces d’un puzzle, l’autre ne peut pas me voir, mais il devine par moments mes pensées et les exprime. Il dit par exemple : « Où va donc cette pièce ? » — « Maintenant je sais où la placer ! » — « Je n’ai aucune idée de ce qu’il faut mettre ici. » — « Ce qu’il y a de plus difficile à faire, c’est toujours le ciel », etc. — Mais pour cela, je n’ai pas besoin de me parler à moi-même, ni à haute voix ni en silence.

Deviner des pensées, ce serait tout cela. Et les pensées, si on ne les devine pas effectivement, n’en sont pas pour autant plus cachées qu’un processus physique que l’on ne perçoit pas.

« L’intérieur nous est caché. » — L’avenir nous est caché. — Mais est-ce ainsi que l’astronome pense lorsqu’il prédit par le calcul une éclipse de soleil ?

Si je vois quelqu’un se tordre de douleur pour une raison évidente, je ne me dis pas : Ses sentiments me sont pourtant cachés.

D’un homme aussi nous disons qu’il nous est transparent. Mais, par rapport à telle considération, le fait qu’un homme puisse être une énigme totale pour un autre a son importance. Nous en faisons l’expérience lorsque nous arrivons dans un pays étranger dont les traditions nous sont totalement étrangères, et cela même si nous en maîtrisons la langue. Nous ne comprenons pas les gens. (Et ce n’est pas parce que nous ne savons pas ce qu’ils se disent à eux-mêmes.) Nous ne pouvons nous retrouver en eux.

« Je ne peux pas savoir ce qui se passe en lui » est avant tout une image. C’est l’expression convaincante d’une conviction. Elle ne livre pas les raisons de la conviction. Celles-ci ne sont pas directement accessibles.

Quand bien même un lion saurait parler, nous ne pourrions le comprendre.

Il est imaginable que l’on devine des intentions, tout comme des pensées, mais aussi que l’on devine ce que quelqu’un fera effectivement.

« Lui seul peut savoir ce qu’il a l’intention de faire » est un non-sens, et « Lui seul peut savoir ce qu’il fera » est faux. Car la prédiction contenue dans l’expression de mon intention (par exemple : « Dès que cinq heures sonneront, je rentrerai à la maison ») n’est pas nécessairement vraie, et il se peut que quelqu’un d’autre sache ce qui se passera effectivement.

Mais deux choses ont de l’importance : (1) Il est souvent impossible aux autres de prédire mes actions, alors que je les prévois en intention ; (2) Ma prédiction (contenue dans l’expression de mon intention) n’a pas le même fondement que sa prédiction de mon action ; et les conclusions à tirer de ces deux prédictions sont totalement différentes.

Je peux être tout aussi certain de ce que quelqu’un ressent que de n’importe quel fait. Mais les propositions « Il est très déprimé », « 25 × 25 = 625 » et « J’ai soixante ans » n’en sont pas pour autant des instruments similaires. On est tenté d’expliquer qu’il s’agit d’un autre type de certitude. — Cela semble indiquer une différence psychologique. Mais la différence est logique.

« Mais quand tu as une certitude, n’est-ce pas simplement parce que tu fermes les yeux devant le doute ? » — Ils sont fermés.

Suis-je moins certain du fait que tel homme souffre que du fait que « 2 × 2 = 4 » ? — Mais cela fait-il de la première certitude une certitude mathématique ? —— « Certitude mathématique » n’est pas un concept psychologique.

Le type de certitude est le type du jeu de langage.

« Lui seul connaît les motifs de son action » — c’est là une expression possible du fait que nous l’interrogeons sur ses motifs. — S’il est sincère, il nous les donnera. Mais, pour deviner ses motifs, il me faut quelque chose de plus que sa sincérité. Il y a à ce niveau une parenté avec le cas du savoir.

Laisse-toi donc surprendre par le fait qu’il existe quelque chose de tel que notre jeu de langage : Avouer le motif de mon acte.

Nous n’avons pas conscience de l’indicible disparité existant entre les jeux de langage quotidiens, parce que les vêtements de notre langage uniformisent tout.

Ce qui est nouveau (spontané, “spécifique”) est toujours un jeu de langage.

Quelle est la différence entre motif et cause ? — Comment trouve-t-on le motif et comment trouve-t-on la cause ?

Il existe certes la question : « Est-ce là une manière sûre de juger des motifs d’une personne ? » Mais pour pouvoir questionner ainsi, il faut que nous sachions déjà ce que « juger du motif » veut dire, et cela, nous ne l’apprenons pas en faisant l’expérience de ce qu’est le “motif” et de ce qu’est “juger”.