PRIMER AÑO

Los primeros momentos

![]() MAMÁ DIJO:

MAMÁ DIJO:

—Quédate aquí que no me tardo.

—¿Me lo prometes, mamá?

—¡Claro que sí! Sólo voy a comprar un kilo de arroz para la cena.

Ella mintió. No regresó. Me quedé sola.

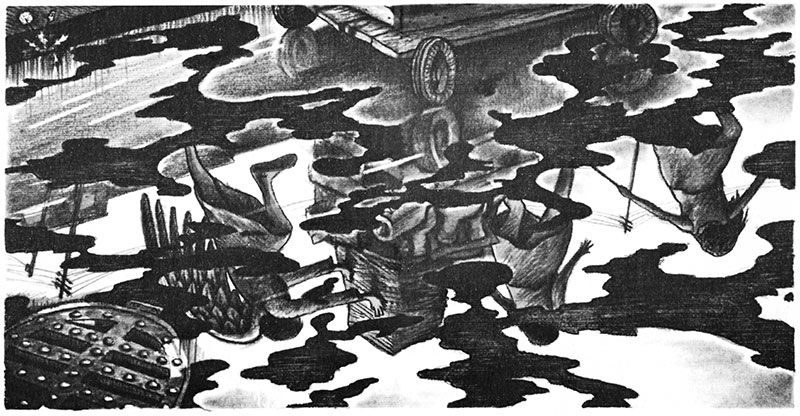

Entré al supermercado. Entré. Salí. Volví a entrar. Salí otra vez. Lloré. Busqué a mi mamá. Mi mamá desapareció. Me fui caminando por la banqueta.

—Mamá —grité—. Mamá. Mamá. Mamá.

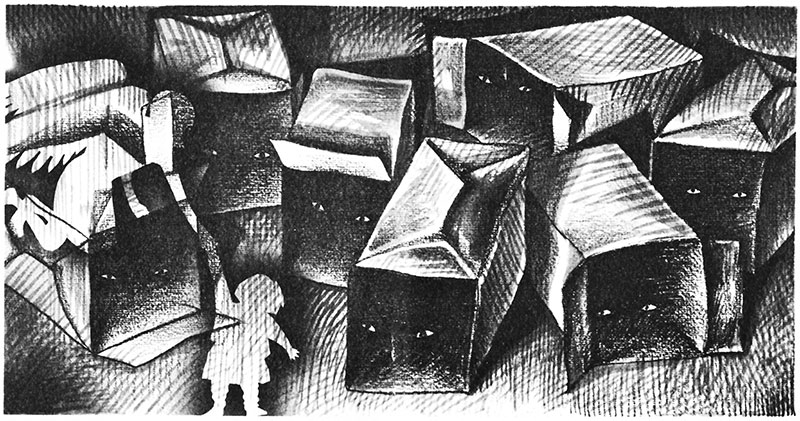

La soledad cada vez más intensa. El miedo aumentaba. Me cansé. Me senté en la plaza. El mundo creció alrededor de mí con la soledad. Me asustó. Las personas vienen y van. Todos tienen prisa. Huyen. Me evitan. No quieren saber nada de mí. Estoy sola. La plaza crece. La noche llega. No hay estrellas. Nubes negras ruedan por los cielos. Los relámpagos me hacen correr. Tengo miedo, mucho miedo. Mamá…

Plim plim, plim…

Está lloviendo. Tengo miedo.

¡Mamá! ¡mamá!

Tengo seis años y el mundo es grande y negro.

Estoy temblando de miedo. No sé si llorar, no sé si correr. Nadie me oye. Estoy sola con la lluvia y la lluvia me asusta.

Doca. Se apareció como un ángel. Salió de dentro de mi dolor y mi soledad con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Ella tenía los ojos llenos de confianza, una manera muy suya de burlarse de nosotros, de crecer frente a nuestros ojos. Era tan grande como la sonrisa y la confianza que se encontraban en su cara negra como la noche. Negra y mojada.

—¡Niña, tonta! —dijo ella, con su tono de gente grande, muy lejos de sus de diez años.— ¿Qué estas haciendo bajo la lluvia? ¡Quítate de ahí!

Me jaló hacia abajo del puente. Tenía una casa allá. Bueno, parecía una casa —era un montón de restos de madera y cartón arreglados de cualquier manera, era un lugar para resguardarse de la lluvia y de las miradas hostiles de las personas. Otros rostros salieron de la oscuridad. Me llevaron adentro. Bebí algo caliente en una lata.

Niñas. Otras niñas. Varias niñas. Éramos todas niñas y Doca era la mayor.

Vivimos en torno a Doca. Ella hace y nosotras hacemos. Ella dice y nadie tiene el valor de ir contra ella. Ella sabe más. Hace más tiempo que sufre. Además, es la más fuerte y tiene la mano pesada. Ya lo sentí dos o tres veces. Santiña otras tantas. Todas ya lo sintieron. Parece ser parte del aprendizaje.

Alguien debe haber golpeado a Doca también. La golpeó más fuerte y de muchas maneras, la golpeó dejando huellas profundas, pero de ellas Doca no habla. Doca decide todo. Es ella la que negocia con los compradores de papel y los hombres de la chatarra. Es ella la que dice hacia dónde ir —sabe dónde encontraremos a la policía, los caballos, la maldad en el corazón del hombre. Es ella quien carga con un dolor muy antiguo en la cara marchita de niña. No parece tener diez años.

La casa es de cartón. Es de madera. Es de lo que sea, de lo que se tenga a la mano. Dormimos en el suelo, sobre periódicos, con las últimas noticias del día, los grandes acontecimientos de la nación como compañía. Hay una foto de Xuxa en la Folha. Mi almohada es una historieta. Yo sé que es una historieta pero no sé leer lo que dice. Las letras en hilerita resultan en palabras que cambian las cosas, que encienden las luces del mundo.

Todas se acuestan. Son siete. Batata tose, y tose, y tose. Ella es tan debilucha. Batata de verdad está mala.

Recolectan papel. Recogen botellas vacías. Roban aquí y allí —nada grande, nada de lo que alguien pueda darse cuenta. Rutina. ¿Hasta cuándo? A Doca no le importa. ¿A quién le importa?

Doca sabe de las cosas. Todos saben que Doca está en todo. Hasta el Pegador la trata con respeto. La sombra de Doca está hecha de paz, de mucha paz. En ella yo estoy segura, en ella ni el mal ni los hombres —lo que a veces es lo mismo— me alcanzan. Si ella me dejara, yo le diría “mamá”.

Ellas me empezaron a llamar Roliña y no tuvo mucha gracia. Se me quedó Roliña y ya.

Ellas son siete. “El número de la suerte”, dice Doca con una risita.

Tenemos a Batata, que a pesar de ser la mayor del grupo tiene un aspecto tan débil y enfermizo que da lástima. Ella siempre anda triste. Es larga. Callada. No deja de toser.

Pidona es bajita, no se peina —pues el cabello es tan corto y tieso que no vale la pena perder el tiempo con él. Bastará decir que aquello es algo tan encrespado que parece un bicho. Nadie sabe de donde salió su apodo, pero es mejor que el nombre de Severina, que ella odia. Tal vez sea porque se la pasa pidiendo todo y cualquier cosa a la gente, no importa qué ni a quién. Tal vez sea porque de más pequeña pedía limosna con una mujer en el barrio de la Catedral. (Es gracioso, cuando uno las ve es difícil imaginar que hayan sido más pequeñas de lo que son. Y tampoco envejecen.) De todas ellas, Pidona es la única que vive con su familia, en Ferraz de Vasconcelos. Vive con padres y trece hermanos más. Todo el día va y viene. Lleva lo que gana a su casa. Vuelve con una expresión de fastidio en la cara, y de vez en cuando la trae hinchada.

Santiña tiene ese nombre porque todo el mundo piensa que tiene cara de santa. Doca también pensó lo mismo. Es una de “sus hijas”, como dicen las otras niñas.

Pereba, es dientona y con un mirar malhumorado. Sus enormes dientes saltan, unos sobre otros, hacia afuera de la boca. María Prieta es negra como la noche. Pequeñita, menuda, se la vive riendo a lo loco.

María Blanca no es blanca. Aunque es menos negra que María Prieta, por eso se llama así. Ella tiene la misma edad que Doca, pero es Doca quien manda. Doca nació para mandar. Basta mirarla.

¿Será que no voy a encontrar a mi mamá?

Santiña no me quiere. Tiene celos. Sí, debe ser eso. Después de todo, ella es otra de las “hijas” de Doca y no le gusta que Doca me preste atención. Ella no pierde la oportunidad de molestarme. Me da pellizcos, me jala de los cabellos. Tomé de su comida. Tenía hambre. Ella me descargó una bofetada. Llevo esa bofetada en los ojos, en el corazón. Un día de estos…

Las leyes del grupo son simples pero duras. La que no trabaja no come. Entre ellas nadie roba a nadie. Pero tampoco confían. Todavía me ven con desconfianza. Cuando quiero alguna cosa, busco a Doca. Ella tiene sus días. Ciertos días es bueno tener a Doca como amiga. Entonces es dócil, muy buena, una madre. Hay días que es bueno mantenerse lejos de ella. Con su cara de enojada, los puños cerrados, los ojos con aquella mirada como de quien anda buscando pelea y con quién reñir. Se pone así principalmente cuando llega el Pegador.

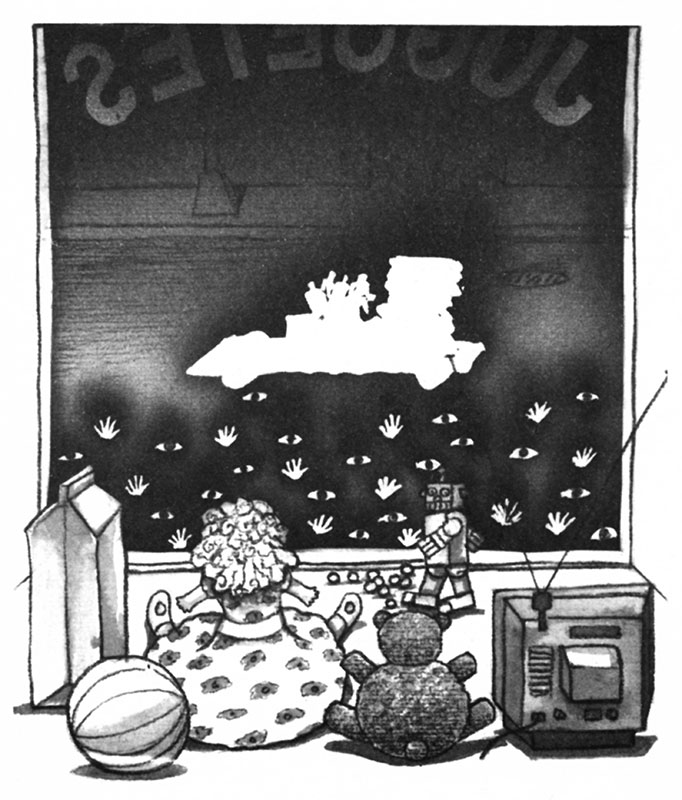

Hoy fue mi primer día trabajando con ellas. Trabajé hasta que me dieron vértigos. El calor estaba tremendo. El sol quemaba. Subimos a Brigadeiro empujando el carrito y parando en todos lados para recoger papel y cartón, codiciando las cosas bonitas de los aparadores con los ojos llenos de deseo, los estómagos vacíos, chirrilliando sin cesar.

—¿La gente también come a los seis años, no? —preguntó Pereba.

Estaba dicho.

De tardecita, cuando regresamos a casa, yo estaba tan mal que ni siquiera podía sentarme.

Voy a dormir con la barriga vacía. No me guardaron nada.

¡Ay, qué hambre!

Pereba dice que soy una cobarde y tiene razón. Yo sólo tengo miedo. Me agarro a Doca como si fuera su sombra.

Pegador no tiene más de trece años y ya tiene la edad de los ojos tristes y duros. Sonríe sólo cuando está cerca de Doca. (Es gracioso, Doca es mayor que él, a pesar de ser más joven.)

Si uno quiere incitar al Pegador a pelear no tiene más que decirle enanito o maricón. Cualquiera de los dos nombres es igual. Él no es flor que se deje oler. Lleva un arma a la cintura y todos saben que mata con una sonrisa en los labios. En serio, Pegador es muy peligroso. Deben ser los golpes que le ha dado la vida —el padre, la madre, los hermanos, la policía. Pues sí, le tocaron demasiados golpes y eso le afectó la cabeza. Sólo se tranquiliza cuando está cerca de Doca. Ella tiene algo que él respeta. Ella habla con él mirándolo a los ojos, de igual a igual. Los otros no buscan bronca, no, y rehúyen su mirada lo más que pueden. Sus ojos no son agradables. Pegador es totalmente desagradable, pero está claro que nadie le dice eso a él. ¿Y la pistola, eh?

Santiña hoy se apareció con unas tijeras. Se me puso la carne de gallina cuando me miró. Había algo en sus ojos que me metió un miedo bárbaro. Las tijeras son para mí. Estoy segura de eso. Sí señor.

Ella era rubia. Tenía cara de ángel o por lo menos la cara que yo me imagino que tiene un ángel. Juro que no quería hacerle ningún daño. Sólo quería tocar la ropa que ella traía puesta. Su ropa era bonita. ¡Dios mío, de veras que era bonita! Y debía ser cara también.

Fue sin maldad. Ella pasó con las dos mujeres, sonriente, abrazada a un enorme oso. Yo no resistí. Esa ropa… esa ropa.. la toqué y, cuando la toqué, sentí aquella mano pesada que me golpeó el rostro y me ardió como si estuviera incendiándome.

—¡Quita esas manos inmundas de encima de ella, negrita! —dijo una de las mujeres.

Lloré. Lloré de miedo y sorpresa. Después de todo, ¿qué había hecho de malo? La ropa, tan sólo la ropa…

Batata me jaló del brazo y las dos nos fuimos corriendo por la plaza. Aquellas personas gritaban, llamaban a la policía, mientras yo oía al ángel de cabellos rubios que lloraba:

—Ella quería quitarme mi vestido… mi vestido…

Batata no deja de toser. Eso nos tiene hartas.

—¡Caramba! ¿Por qué no te mueres de una vez y nos dejas en paz? —se queja de vez en cuando Doca.

El policía me pateó. Así, sin más, tan sólo por el placer de patear. Me pateó y se fue como si yo no fuera nada o como si fuera algo que debía ser pateado. Doca pensó que yo era tan tonta que daban ganas de llorar. Aquello no era novedad para ella ni para las otras. Todas tienen marcas de patadas en el cuerpo. Marcas que exhiben con cierto orgullo. Marcas de un duro aprendizaje. Ahora soy una de ellas. La policía ya me trata como una de ellas.

Sucedió. Hoy me quedé sola con Santiña. No fue por mucho tiempo, no, pero fue suficiente. Descubrí para qué había traído las tijeras. Tan pronto como Doca y las otras salieron, ella me agarró de los cabellos y se aprovechó de los tres años más que tiene para cortarme todo el pelo.

Cortó. Cortó. Cortó y me golpeó.

—Si abres el pico, te parto la cara, ¿oíste? —me dijo.

Me callé. Inventamos una disculpa. Dije que yo misma me había cortado el pelo. Ahora no tengo tranquilidad. No quiero volver a quedarme sola con ella.

Evito quedarme sola con Santiña, pero ella siempre encuentra una manera de quedarse sola conmigo.

¡Es un infierno!

Trato de entender a mi mamá. No puedo. Siempre va a ser difícil entender por qué me abandonó, aunque ella hable de la pobreza, del hambre, de la falta de casa.

La calle Tupinambás baja, baja, baja. Queda en el barrio Paraíso, cerca de la estación del metro. Hay un hospital en la calle. Un crucero peligroso que sólo atravesaba de la mano de mi mamá. Ahí está la calle Chuí, donde creo que viví. Hace tanto tiempo. Mi mamá no me quiere. No voy allá. Doca dice que son boberías.

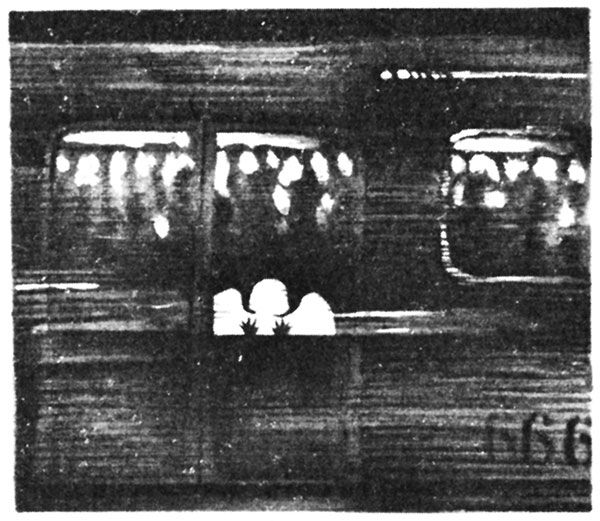

Dejé a Doca y me fui a tratar de encontrar a mi mamá. Caminé, caminé. Caminé todo el día, el metro me llevaba de un lado al otro, lejos de Doca y las otras. Es tan bonito andar en el metro. Está tan limpio ahí adentro.

No encontré a mi mamá. Doca estaba enojada cuando regresé y Batata gritó que quien no trabaja no come. Ella no deja de toser y cuando se enoja se pone peor todavía.

Doca dividió su pan conmigo. Después me dejó que llorara en su pecho.

Mis cabellos no crecen. Me peleo, grito, empujo. Es peor. Santiña no deja que mis cabellos crezcan. Tan pronto como aparecen algunos hilitos ahí viene ella con sus tijeras. Corta. Corta. Corta. Se ríe. ¡Cómo se divierte con eso!

Batata murió. Nos despertamos temprano y ella no tosía. Dormía como un angelito. Dormía para siempre. Bueno, la muerte tiene cara de muerte. Nosotros la conocemos de lejos. No hay mucho que hacer. Está hecho.

—Se murió, ahora a enterrarla —dijo Doca. Cargamos a Batata y la dejamos en la puerta de la panadería.

—Doca tiene remordimientos. Ella se la vivía diciéndole a Batata que se muriera y Batata se murió. Tonta. ¿Será que ella piensa de veras que es responsable de la muerte de Batata?

Le pregunté a Doca acerca de su casa, su familia. Ella me vio a los ojos con mirada dura, que danzaba entre lágrimas.

—Yo no tengo casa. Yo no tengo familia. Sólo me tengo a mí.

Me marché. A ella no le gusta hablar de la casa, de la familia. Simplemente no tiene una cosa ni la otra.

Estar en la oscuridad es feo, bien horrible. Por eso a mí me gusta la luz del día. Estar solo en la oscuridad es horroroso. Nos hace recordar que estamos solos en el mundo.

La plaza de la Catedral es grande y no recuerdo un día en que la haya visto vacía. Siempre hay mucha gente. Gente por todos lados, vendiendo, comprando o tan sólo pasando. Dios los mira desde arriba del gran edificio de la iglesia. No existe una calle, callejón o esquina que Doca no conozca en el barrio de la Catedral. Aquél es su hogar, el único que conoció. No hay secretos en la plaza que ella no conozca. No existe ahí nadie que ella no conozca o a quien no pueda llamar por su propio nombre. Me agarro de ella con miedo de todo y dejo que Doca me lleve hacia adentro de su mundo. Estoy sola y demasiado aterrorizada para hacer otra cosa aparte de tratar de no temblar.

Mi mamá alguna vez me dijo:

—¡Si no fuera por ti, no tendría tantos problemas!

Yo me sentía culpable. Culpable y confusa. ¿Qué culpa tenía yo?

Ella hablaba de mi padre con odio, le decía malas palabras que dudo que le hubieran gustado. (Mi papá… Por más que trato, no puedo acordarme de su cara. De vez en cuando me detengo en la plaza, me quedo mirando aquellos hombres que pasan y pienso: “Pues sí, uno de ellos podría ser mi padre. ¿Sería posible que me reconociera si me viera?”)

Ella bebía. Me golpeaba. Gritaba y molestaba a mi padre. Él se había ido. ¿Sería que ella me culpaba por qué mi papá se había ido?

Doca encontró a Santiña cortándome el pelo. Doca le cortó todo el cabello a Santiña también. Ahora tengo más miedo de Santiña. Va a querer vengarse. Parece que soy la culpable de todo lo malo que le sucede y parece que quiere dejar eso bien claro. Me pisa cuando se le antoja, con odio en los ojos. Me pellizca con una risita pesada en los labios. Me dice groserías muy bajito para que sólo yo la oiga. La oigo y me muero de miedo.

—Me las pagarás…

Ya lo sé. Ya lo sé.

Los chocolates deben ser buenos… ¿se darán cuenta si tomo uno?

Los chocolates son de verdad ricos. ¿Se habrán dado cuenta de que tomé uno?

Demasiado chocolate hace mal. Se dieron cuenta de que tomé varios en la tienda. La policía llegó y me llevó. Me dieron unos golpazos en las manos para que aprendiera. Me duele, todavía me duele.

El chocolate no es bueno. Tiene un precio muy alto.

Oigo a Dios todos los días, en la nochecita, en la Catedral. Me gustaría que él me oyera con la misma frecuencia.

¡Estoy tan sola!

Llueve. Corremos. Huimos de la lluvia. La calle tiene muchos charcos, enormes charcos de agua. Santiña pasa junto a mí. Disminuye su marcha. Se queda un poco atrás. Coloca uno de los pies frente a mí. Tropiezo. Caigo dentro de un charco. Venganza. Se ríe. Lloro.

Empujábamos el carrito. Doca, por supuesto, iba adelante. Pidona a un lado. Las otras y yo atrás. Santiña me picó las costillas. Me pisó. Ella realmente me detesta. ¿Qué es lo que hice? Decidí hacer algo. Me pasé a su lado. A la derecha. Miré a Santiña. El montón de cartón era grande. Empujé con el brazo. Aflojé las cuerdas y empujé. Cayó todo sobre Santiña. Hice un esfuerzo para no reírme mientras ella berreaba y pataleaba.

—¡Lo hiciste a propósito! ¡Lo hiciste a propósito!

Pues sí, lo hice. Fue bueno. Me sentí como si fuera otra persona. Santiña va a querer venganza. Una de las dos va a tener que acabar con esto.

Nos miramos la una a la otra, la rabia acumulada desde hace mucho tiempo, y, sin que nadie entendiera, nos peleamos. Rodamos por el piso, intercambiando puñetazos, insultándonos. No me amedrentaron los años que me lleva Santiña. Me peleé como loca, con rabia, con toda la rabia del mundo, el vestido rasgado, la sangre escurriendo por la nariz, las manos hormigueando de dolor.

Doca apareció y acabó con todo. Se peleó con nosotras. No me puedo acordar del ojo morado de Santiña porque me muero de la risa. No nos volvimos a hablar después de aquel día. Parece que gané algo de respeto frente a ella. Ella dejó de molestar.

Morungaba no tiene Dios ni corazón, por eso le cae tan bien al diablo. Doca lo odia con todas sus fuerzas. Es uno de los guardias más antiguos de la plaza y apenas nos ve se nos acerca rápidamente, ansioso de golpearnos, insultarnos y corremos de ahí. Doca habla de él con rabia y amargura. Se acuerda de momentos horribles. De amigas que Morungaba golpeó o ayudó a encarcelar. Por primera vez oí hablar de la Institución para menores y me estremecí. Por la forma como ellas hablan, es un lugar muy feo.

Cierta vez Morungaba tomó nuestro carrito y le dio una bofetada tan fuerte a Santiña que uno de sus dientes voló. Maldad, pura maldad. Tan sólo maldad. Doca quería llorar. Yo veía que ella quería llorar, cómo luchaba para no llorar. No lloró. En otra ocasión, pateó a Pereba sólo porque estaba pegada a una ventana de la panadería.

—¿Estás pensando tonterías, no, niña?

A mí me jaló la oreja. Quemó el carrito de Lili Feiúra y mandó a Lili a la Institución. Ella jamás volvió a la plaza después de aquel día. Ayer golpeó a Doca en la cara y ella le escupió. Él la agarró por los cabellos y la golpeó más, la golpeó tanto que sus compañeros le arrebataron a Doca de las manos y la llevaron al hospital.

Pegador se enteró de eso.

Doca se quedó dos días completos en el hospital. Llegamos a pensar que iba a morir. Santiña nos enseñó a rezar: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre…

Al tercer día, Pegador apareció. En la noche me entregó una gorra de policía. Había algo desagradable en sus ojos.

—Dale eso a Doca y dile que él ya no va a molestar a nadie más.

Él era Morungaba. La gorra era de Morungaba.

Jamás volvimos a ver a Morungaba. Después de aquel día, no puedo ver a Pegador porque empiezo a temblar. Me da miedo. Mucho miedo.

Navidad.

La ciudad toda adornada. Todavía no sé bien lo que es Navidad, pero no me gusta, no me gusta toda aquella gente feliz caminando para allá y para acá, cargada de paquetes. Doca no hace caso. Ella sólo piensa en el cartón que va a sobrar para que vendamos después de Navidad. Pues sí, Navidad es una cosa tonta de verdad. ¿A quién le gustan los regalos?

Me gustaría que me dieran un regalo de Navidad.

Mamá.

Pegador llegó con los brazos llenos de cosas para alegrar nuestra Navidad. Comida, comida cara, de aquellas que uno se come con los ojos en las vitrinas y se le hace a uno agua la boca, sintiéndose lleno nada más de verlas. Nadie preguntó de donde había venido todo aquello. ¿Para qué? Ya lo sabíamos. Bastaba mirar su revólver.

Fue en Navidad que Pegador le dio el primer beso a Doca. Pero en aquel momento nadie se dio cuenta. Sólo yo. Me moría de celos. No por Pegador. Sino de ella. Algo en el aire me decía que iba a perder a Doca. ![]()