© ullstein bild, Berlin

© Fotoagentur Sven Simon, Essen

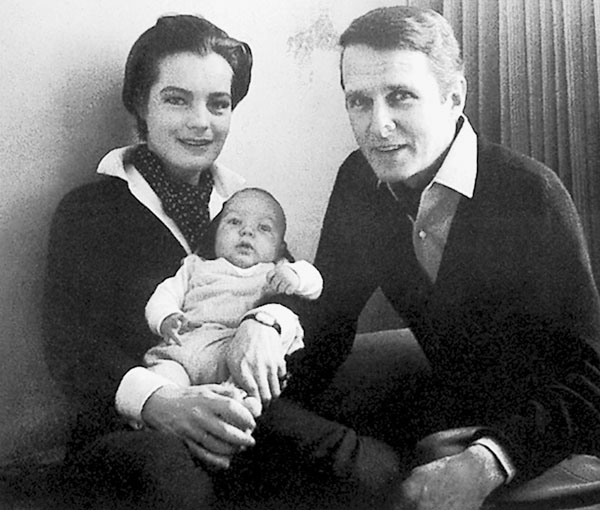

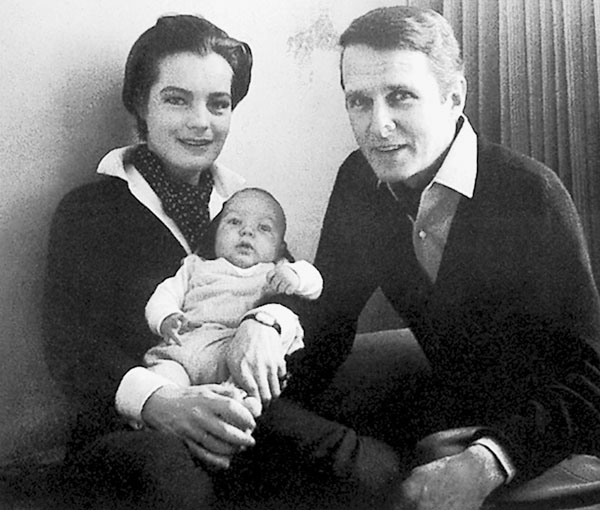

Das neue Glück: Romy mit Sohn David und Vater Harry Meyen in Berlin und Saint Tropez.

Im Herbst 1958 geht das deutscheste aller Mädchen nach Paris. Nicht nur der Liebe wegen, sondern auch in der Hoffnung auf eine berufliche Wende. Noch ist die Ex-Sissi mit 850.000 DM Gage pro Film zwar ein hoch bezahlter Star – und verdient damit das 20-Fache von Delon –, aber die Kritiken werden zunehmend hämischer, der Abstieg ist absehbar.

Romy, jahrelang Kassenschlager Nr. 1, wird nun runtergeschrieben. Und das geht nicht nur ihr so. Spätestens seit dem Schock mit dem »geliebten Führer« scheint das Verhältnis der Deutschen zu ihren Stars und Idolen besonders angespannt zu sein. Sie verzeihen es sich nicht mehr, wenn sie geschwärmt haben – und hämen im Nachhinein umso mehr. Auch die süße Sissi wird nun ein Opfer der deutschen Hassliebe zu Idolen.

Und dann auch noch dieser Franzose – ein gallischer Hahn, eh der wunde Punkt im erotischen Selbstbewusstsein des Germanen. Über die jahrelang hochgejubelte Romy Schneider wird in Deutschland jetzt ein Kübel von Häme gegossen. Die Presse beschimpft sie als »Emigrantin« der deutschen Filmwirtschaft. Und die Branche lässt sie hart fallen. »Ich halte es für einen Skandal, was mit dieser entzückenden Romy Schneider geschieht«, klagt Gustaf Gründgens 1959. »Ich kann es gar nicht verstehen. Ich finde auch die Brutalität unbeschreiblich, mit der man mit einem jungen Mädchen umspringt. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn sie einen Knacks für das Leben bekommt.«

In der Tat ist Romy Schneider noch 20 Jahre später außer sich über den Umgang speziell des deutschen Publikums und der deutschen Presse mit ihr. Nach den Dreharbeiten in Berlin 1976 sagt sie zu mir: »In Frankreich ist das ganz anders. Die Presse ist nicht so voreingenommen, und die Menschen auf der Straße lassen mich in Ruh’. Hier behandelt man mich wie deutsches Nationalgut. Ich könnte nie mehr hier leben. Ich kann ja keinen Schritt tun, ohne dass mich die Leute blöd angucken. Und die Paparazzi hetzen mich auf Schritt und Tritt. Das macht dich kaputt. In Deutschland hat man auf mich gespuckt – in Frankreich hat man mich mit offenen Armen empfangen.«

Von Paris aus erfüllt Romy noch zwei, drei bereits zuvor geschlossene Verträge und dreht belanglose Filme wie »Ein Engel auf Erden« oder »Die schöne Lügnerin«. Und dann steht sie da. In einem fremden Land, mit einem fremden Mann – und ohne die geliebte Arbeit: »In Deutschland war ich abgeschrieben, in Frankreich war ich noch nicht angeschrieben.« Romy hat »alle Brücken abgebrochen«. Dennoch nerven die täglichen Anrufe aus Köln (»Der ist nichts für dich. Komm zurück!«) sie zwar, aber sie verunsichern sie auch. Äußerlich hat sie gewählt, aber innerlich lebt sie in Paris »zwischen zwei Welten«.

So hatte Romy, die bis dahin kaum zum Atemholen gekommen war vor Engagements und Wichtigkeit, sich das nicht vorgestellt. Zum ersten Mal in ihrem Leben versinkt sie in Nichtigkeit, wird zur Frau an seiner Seite.

Alain raste von einem großen Film zum anderen. Ich saß zu Hause. Das Blatt hatte sich gewendet: Als ich Alain kennenlernte, war er der Anfänger mit einigen Hoffnungen. Ich war bereits eine erfolgreiche Schauspielerin. Oder sagen wir: Ich hatte mehr berufliche Erfahrung als er. Jetzt trafen wir abends im Künstlerlokal Élysée Matignon die großen Regisseure – sie unterhielten sich mit Alain über die nächsten Projekte. Für mich hatten sie ein paar freundliche Worte übrig.

Ich war deprimiert. Gereizt reagierte ich auf jede neue Erfolgsnachricht, auf jede Mitteilung über einen schönen Vertrag, den Alain erhielt. Ich lebte mit ihm. Aber ich war schließlich keine Mutter, die ein Typ wie er vielleicht gebraucht hätte, keine Frau, die ihm seine Strümpfe stopft, das Essen kocht und zu Hause auf ihn wartet. Ich war eine Schauspielerin und wollte arbeiten. Zum ersten Mal in meinem Leben wurde ich eifersüchtig auf den Erfolg.

Die Gefahr, an der Seite eines Alain Delon als Hausmütterchen Wurzeln zu schlagen, ist allerdings gering. Wie jeder Mann könnte zwar auch er eine fürsorgliche Allroundkraft an seiner Seite bestens gebrauchen (und findet die auch später mit Mireille Darc), und ärgert er sich im Haushalt über die zwei linken Hände der verwöhnten Romy, aber ein klassischer Ehemann ist auch er nicht. Im Gegenteil.

Es hat vermutlich lange gedauert, bis das deutsche Mädchen Rosemarie anfängt zu begreifen, in wessen Hände sie da geraten war. Denn der drei Jahre ältere Delon hatte ihr nicht nur ein Stück Lebenserfahrung voraus, er kam auch aus Welten, zu denen eine Frau bis heute keinen Zutritt hat.

Nach der Metzgerlehre beim Stiefvater in einem Pariser Vorort reißt Alain Delon, der schon als Kind laut Aussage seiner Mutter als besonders »grausam« auffällt, mit 17 aus, geht zur französischen Marine und kommt als Dschungelkämpfer in die damals noch französische Kolonie Indochina (später versuchten dann die Amerikaner ihr Glück in dem Land, das heute u.a. Vietnam heißt, und versetzten damit die halbe Welt in Aufruhr). Soldat Delon schafft es, es so toll zu treiben, dass ihn sogar die nicht sehr zimperliche französische Armee »unehrenhaft« entlässt.

Es folgen alle Arten von Jobs und Frauen wie Männer, vor allem aber Männer, die es dem schönen Jungen gerne leicht machen. So leben Romy und Alain in der ersten Wohnung zusammen mit dem Delon-Freund Georges Beaume, sein Manager und Mädchen für alles. Später zieht das Paar zwar in eigene und immer prächtiger werdende Wohnungen, mal an der Seine, mal an der Place Vendôme, aber allein sind die beiden selten. Meist sind Alains Gespielen oder Gespielinnen mit von der Partie, was die so züchtig erzogene Romy tief geschockt haben muss. Tapfer versucht sie, das Ganze unter »neue Freiheit« zu verbuchen. »Hier lieben alle alle – ist das nicht wunderbar, Mammi?«

Was die 21-jährige Romy sich eigentlich gedacht hat auf Alains Landsitz Tancrou, ist nicht überliefert. In dem romantischen, 60 Kilometer von Paris entfernten Schlösschen frönt Delon, dessen Idol Humphrey Bogart ist und der später für Melville so überzeugend den »eiskalten Engel« spielt, ungehemmt seiner Freude an dem neuen Luxus und den alten Spielchen.

Eine französische Reporterin beschreibt die Lokalitäten im Detail: »Alains Schlafzimmer befand sich nicht im Schloss. Er hatte für sich alleine einen alten verwilderten und abgelegenen Wachturm im Hintergrund des Parks ausgewählt. Der Vorraum war als Jagdsaal eingerichtet. Dort hingen seine Luxusgewehre und standen Dutzende von Stiefeln. An blassroten Lederhaken waren silberne Ketten mit silbernen Etiketten befestigt, auf denen die Namen von Alains 24 Hunden eingraviert waren.«

Und wenn am Wochenende Alains Copains kommen, wird in beißsicheren Jacken mit den scharfen Hunden gerauft und mit Revolvern auf Strohballen oder Tiere geschossen. Da mischt sich Alains alte Unterwelt mit der neu erworbenen Schickeria. Das sind die Feste, über die ein paar Jahre später ganz Frankreich tuscheln wird. Bei einer dieser Patouses (Sexpartys) hatte Delons Bodyguard Stefan Markovich Ende der Sechziger kompromittierende Fotos gemacht, auf denen auch das damalige Präsidentenpaar Pompidou zu sehen gewesen sein soll. Seinen Versuch, mit den Fotos Geld zu erpressen, hat Markovich nicht überlebt. Und die französische Justiz hat vergeblich versucht, den einflussreichen Alain Delon für den Auftragsmord hinter Gitter zu bringen.

In Romys ersten Pariser Jahren mit Delon leisten die jungen Franzosen ihren Wehrdienst in den Noch-Kolonien Indochina oder Algerien. Dort kämpft die Grande Nation blutig gegen die nationalen Befreiungsbewegungen.

Folterungen gehören zum Tagessoll. Doch nur allmählich dringt das Grauen an die Öffentlichkeit und artikuliert sich auch im französischen Mutterland der Protest. Nicht zufällig wird Alain Resnais’ Film »Hiroshima mon amour« (nach dem Drehbuch von Marguerite Duras) 1960 zum Kultfilm und erhält die Goldene Palme in Cannes. Der Film zeigt das Leiden der Opfer und der (Wider-Willen-)Täter, er vermischt das Grauen von Hiroshima mit dem in Algerien.

Wenn sie zurückkommen, schweigen die meisten dieser jungen Männer mit den blutigen Händen. Sie leiden oder sie verherrlichen die Gewalt auch im Zivilleben weiter, so wie Delon.

1961 bietet man Romy Schneider als erste Filmrolle in Frankreich in »Kampf auf der Insel« die Rolle einer Frau zwischen zwei Männern an, zwischen dem rechten Gewaltverherrlicher und dem linken Aufklärer. Als der Brutalo, gespielt von Trintignant, geht, läuft die geschlagene Frau ihm im Nachthemd hinterher und wimmert: »Ohne dich bin ich nichts.« – Zu der Zeit wird diese Art von Masochismus bei einer Frau noch kritiklos für den Ausdruck besonders großer Liebe gehalten.

Als in der De-Gaulle-Ära der Konflikt um die Loslösung Algeriens eskaliert, wird der ferne Krieg fast zum Bürgerkrieg. Die Schlachten finden nun auch auf den Straßen von Paris statt. In diesem Klima klingt es überzeugend – und ist vermutlich sogar einmal ehrlich –, wenn der nach Romy befragte Alain Delon sagt: »Sie hat mich mit ihrer Reinheit erobert. Romy ist auch angesichts der schlechtesten Dinge unschuldig. Das ist eine ganz außergewöhnliche, eine so verfängliche wie überwältigende Eigenschaft, die mich nach und nach aus der Fassung gebracht hat.«

Doch der am Anfang verliebte Delon fängt sich rasch wieder, genauer: ist nie wirklich aus dem Gleichgewicht gebracht gewesen. In diesem ersten rosaroten Überschwang bemerkt Romy die Gefahr nicht, woher sollte sie auch. »Alain hat meinem Leben eine ganz neue Richtung gegeben. Vor ihm wusste ich nichts«, erzählt sie jedem, der es hören will. »Ich liebe ihn. Und ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, was immer auch kommen mag.« Denn: »Ich gehe immer aufs Ganze. Ich verschwende mich.« Sie verschwendet sich so, dass sie sich am Ende beinahe selbst verliert.

Doch gleichzeitig entdeckt die Deutsche in Paris ganz neue Welten. Die eleganten Restaurants und Modeateliers. Die nächtlichen Streifzüge in den Boheme-Kellern von Saint Germain. Die Fahrten mit Alains silbergrauem Ferrari im 200-Stundenkilometer-Rausch. Auf die polemischen Nachrufe aus Deutschland reagiert Romy trotzig. »Meine Heimat ist Frankreich. Ich will ganz französisch sein in der Art, wie ich lebe, liebe, schlafe und mich anziehe.«

Aber dann – dann kommt wieder die Einsamkeit. Und die Eifersucht. Da sind die Szenen und ist die Gewalt. Die körperlich unerschrockene Romy schlägt zurück, doch ist sie dem Dschungelkämpfer natürlich nicht gewachsen. Ein Delon, der kann nicht nur zuschlagen, der kennt auch keine Skrupel. – Es muss so manches geben in dieser Zeit, was selbst die mitteilsame Romy niemandem sagt. Weil sie vermutlich selbst nicht weiß, was sie davon zu halten hat. Und – weil sie sich schämt.

Doch erst einmal »wird aus der Tragödie eine Komödie« (Romy). Mammi und Daddy wollen, wenn sie schon die Mesalliance nicht verhindern können, ihr wenigstens einen bürgerlichen Rahmen geben. Ungefragt arrangieren sie eine »Verlobung« zwischen ihrem Romylein und dem Bürgerschreck. Daddy gibt Tag und Ort vorab der Presse bekannt: am 22. März 1959 in seinem Domizil am Luganer See. Romy erinnert sich bitter:

Ich reiste von Paris nach Lugano und erfuhr dort von Daddy: »Morgen findet eure Verlobung statt. Ich habe die Presse schon informiert. Alain wird hierherkommen.« Ich begreife es bis heute nicht, wie Daddy es fertiggebracht hat, Alain zu dieser Verlobung zu überreden. Weshalb gab sich dieser unbürgerliche Franzose zu einer solchen Farce her?

Wir »feierten« Verlobung, die Familie stellte sich vereint den Fotografen, jeder gab ein paar markige Sätze von sich. Mammi zum Beispiel sagte: »An Heirat ist vorläufig nicht zu denken, die Kinder sollen sich erst einmal richtig kennenlernen.« Die Kinder kannten sich schon ganz gut. Sie kannten besonders die Kluft, die sie trennte. Zwischen Alain und mir lag eine Welt.

Alain drückte das in seinem (Anm. d. A.: späteren) Buch so aus: »Sie stammt aus der Gesellschaftsschicht, die ich auf der ganzen Welt am meisten hasse. Sie kann nichts dafür, aber sie ist unglücklicherweise von ihr geprägt. Ich konnte nicht in fünf Jahren das auslöschen, was ihr zwanzig Jahre lang eingetrichtert worden war. Die eine Romy liebte ich mehr als alles auf der Welt, die andere Romy hasste ich ebenso stark.«

Romy dürfte es mit Alain eigentlich nicht anders ergangen sein. Aber er wird sich und ihr diese Farce nie verziehen haben. Und schon gar nicht das darauffolgende Weihnachten, von dem es doch tatsächlich ein Foto von einem plätzchenbackenden Alain Delon in weißer Schürze gibt, neben ihm eine elegante, lächelnde Romy. Denn Blatzheim ist die Verkörperung dessen, was Delon verachtet: ein »boche« und ein Spießer. Die Verachtung ist gegenseitig. Der old boy und der young boy kreuzen die Geweihe. Als es zwischen den Herren eskaliert und Blatzheim dem Verlobten vor versammelter Presse eine Szene machen will – da droht Romy erstmals ihrem »Daddy«: »Wenn du nicht den Mund hältst, sage ich Mammi, was damals in meinem Kinderzimmer in Mariengrund war …«

In den Jahren darauf wird die Verlobung zur vielbespotteten »Dauerverlobung« und nach rund vier Jahren von Alain Delon durch die Abreise mit der Neuen abrupt beendet. Doch noch ist es nicht so weit. Noch lange nicht. Das so unterschiedliche junge Paar lebt zusammen in Paris, und Alain Delon landet unter der Regie von Luchino Visconti in »Rocco und seine Brüder« und unter der von René Clément in »Nur die Sonne war Zeuge« zwei auch künstlerisch anerkannte Welterfolge. Im Sommer 1960 besucht ihn die arbeitslose Romy bei den Dreharbeiten mit Clément auf Ischia und erzählt:

Ich erinnere mich so genau an dieses Wochenende, weil damals die Wende in meinem beruflichen Leben begann. Alain und ich saßen in einem Bistro am Hafen. Wir unterhielten uns. Genauer gesagt: Wir unterhielten uns nicht, sondern Alain sprach. Alain redete und redete und redete. Über ein Thema, über einen Mann, über einen Regisseur: Luchino Visconti.

Ich hatte über diesen Wundermann schon in Paris so viele Wunderdinge gehört, dass es mir langsam zu viel wurde. Und Alain brachte in zweieinhalb Stunden am Hafen von Ischia das Fass zum Überlaufen. Welch ein Mann, welch ein Regisseur, welch ein Grandseigneur, und wie er dieses macht und jenes, wie er die Schauspieler führt und was für hinreißende Ideen er hat … Ich konnte es nicht mehr hören.

Ich war sauer, wenn ich nur den Namen hörte. »Jetzt hör’ schon auf mit deinem Visconti!«, sagte ich. »Du musst ihn kennenlernen, dann wirst du anders sprechen …« »Ich verzichte. Ich will ihn nicht kennenlernen …« Wir hatten einen sauberen Krach. Er endete damit, dass wir beide nach verschiedenen Seiten abgingen. Ich flog verbittert nach Paris zurück.

Als Alain die Außenaufnahmen auf Ischia abgedreht hatte, fuhr er nach Rom. Von Rom aus rief er mich versöhnlich an: »Bitte komm nach Rom. Du musst Luchino kennenlernen. Es ist mir so wichtig.« Mein Leben lang werde ich nicht vergessen, wie ich Luchino kennenlernte. Dieser Mann hat mehr für mich getan als irgendein anderer nach der sauren Zeit. Ich sehe mich noch in der Halle seines prächtigen Hauses in der Via Salaria stehen, behaftet mit einer ganz dummen, kleinmädchenhaften Schüchternheit.

Ich gehe neben Alain auf Luchino zu. Er sitzt im Salon in einem riesigen Ledersessel, neben dem Kamin, und sieht mich an, als wollte er sagen: Aha, die Kleine von Alain, ich werde ihr den Zahn schon ziehen …

Er ist einer der bestaussehenden Männer, die ich je kennengelernt habe. In der ersten Viertelstunde, während des unverbindlichen Vorgeplänkels, bin ich schon hingerissen von ihm. Aber er zeigt seinen Widerstand gegen mich ziemlich deutlich. Ich registriere: Wahrscheinlich ist er eifersüchtig auf mich. Alain ist sein Schützling, er will etwas aus ihm machen, er duldet niemanden neben sich, der Alain ablenken könnte.

Romy ist lernfähig. Und flexibel. Sie hat die Situation rasch erkannt und lässt sich auf das Trio mit Delon und Visconti ein – auch weil sie selber fasziniert ist von dem Regisseur. Der herrische, selbstsichere Italiener passt in ihr Ideal vom starken Mann – diese Männer, die Romy ihrerseits gerne benutzen, aber nicht immer achten.

Wenig später bietet Visconti Romy Schneider die Hauptrolle neben Alain Delon in dem von ihm geplanten Theaterstück »Schade, dass sie eine Hure war« an. In dem Renaissance-Drama geht es um eine Geschwisterliebe, an der beide zugrunde gehen. Delon und Visconti produzieren das Stück zusammen für das »Théâtre de Paris«. Und tatsächlich haben Romy und Alain – bei aller Unterschiedlichkeit – gleichzeitig auch etwas Geschwisterliches. Visconti setzt das geschickt ein.

Der Italiener gilt als grausamer, aber genialer Regisseur. Romy Schneider, die bis dahin noch nie in ihrem Leben auf einer Bühne gestanden hatte, ist überwältigt von seinem Angebot, aber traut es sich zunächst nicht zu. »Ich kann kein Französisch, ich kann mich nicht auf der Bühne bewegen – das wäre doch künstlerischer Selbstmord.« »Du hast also keinen Mut, Romina?«, provoziert Visconti.

Doch, Mut hat Romy immer! Löwinnenmut. Sie lernt sprechen, sie lernt sich kleiden, sie lernt Mammis Einschüchterungen zu überhören (»Bist du wahnsinnig geworden? Du solltest erst Schauspielunterricht nehmen und dich in der Provinz bewähren!«). Romy arbeitet wie ein Tier. Und Visconti schont sie nicht. Die Proben zu dem Stück prägen sie tief:

Nie im Leben werde ich den Tag vergessen, an dem ich zum ersten Mal das große Abenteuer erlebte, das Gefühl, eine Schauspielerin zu sein. Der Weg bis zu diesem Augenblick war ganz schön hart. Noch in der Erinnerung überrieselt es mich heiß und kalt: Meine versagende Stimme bei den Leseproben, die piepsige, fremde Stimme eines dummen kleinen Mädchens.

Unten im Parkett des riesigen Théâtre de Paris 1.150 leere Sitzplätze – nur ein Platz in der fünften Reihe ist in diesen Wochen zu Beginn des Jahres 1961 besetzt. Am Regiepult Luchino Visconti, jetzt kein Freund mehr, sondern ein kalter, sachlicher Beobachter, dessen Schweigen alles ausdrücken kann: Verachtung – Enttäuschung – Wut.

Ich weiß es nicht. Er sagt kein Wort. Und ich getraue mich nicht, ihn zu fragen, wie er mich findet. Ich fühle mich als Versager. Und dieses Gefühl steigert sich von Tag zu Tag wie ein Albtraum. Alain kann mir nicht helfen. Niemand kann das außer Luchino. Alain ist ein Filmmensch; es reizt ihn zwar, auch die Bühne zu erobern – aber das Theater braucht er nicht so wie ich. Ich fühle mich beladen mit Tradition – und diese Tradition verpflichtet.

Ich denke an meine Großmutter, die herrliche, unvergessene Burgschauspielerin Rosa Albach-Retty, die noch mit 85 Jahren stolz und würdig ihr Publikum fesselt. Sie wollte immer, dass ich Theater spiele. Sie hat mir immer zugeraten, aber ich hatte nicht den Mut gehabt. Jetzt muss ich ihn haben – ich muss Theater spielen, und noch dazu in einer fremden Sprache.

Ich denke an meinen Vater Wolf Albach-Retty und an meine Mutter. Ich denke: Du darfst ihnen keine Schande machen. Und denke: Es ist gar nicht mehr zu verhindern. Zu spät. Du hast dich auf ein Unternehmen eingelassen, mit dem du untergehen wirst …

Zur ersten richtigen Probe – vier Wochen lang haben wir ja nur am Tisch gelesen – komme ich in Hosen. Luchino Visconti aber besteht darauf, dass ich einen Reifrock überziehe. Der Reifrock soll mir helfen, mich als Annabella zu fühlen. Nach all den Reifröcken in meinen früheren Kostümfilmen ist das kein Problem. Ich habe mich immer als die Figur gefühlt, deren Kostüm ich trug. Die »richtigen« Bewegungen kamen dann von ganz allein.

Aber jetzt – jetzt nutzte mir das alles nichts. Ich tapste über die Bühne – war sie kilometerlang? Ich wusste nicht, was ich mit meinen Armen, meinen Händen anfangen sollte. Sie hingen nutzlos an mir herunter, lästig und linkisch. Ich trug hohe Schuhe und sollte ein paar graziöse Tanzschritte über die Bühne machen. Das konnte ich doch? Diese Technik beherrschte ich! Keine Spur. Ich kam mir vor wie ein Elefantenbaby. Und die anderen müssen sich an den Kopf gefasst haben.

Im zweiten Akt trug ich einen roten Morgenrock aus schwerem Samt. Visconti liebte es, wenn auf der Bühne aller Dekor echt ist: Er ist ein Fanatiker der Authentizität. Allein für die Kostüme hat Visconti ein Vermögen ausgegeben. Deswegen war mein Morgenrock aus rotem Samt sehr schwer. Ich hatte jeden Abend rote Striemen auf den Schultern.

In diesem Morgenrock musste ich eine der schwierigsten, eine fast artistische Szene spielen: Annabella, die aus einem blutschänderischen Verhältnis mit ihrem Bruder Giovanni – Alain spielt den Bruder – ein Kind erwartet, wird von ihrem Ehemann gepeinigt: Sie soll den Namen des Vaters ihres Kindes preisgeben.

Mein Partner Jean François Calvé muss mich auf dem Höhepunkt der Szene an den Haaren packen und von einer Ecke der Bühne in die andere schleudern. Das heißt, es sollte so aussehen als ob. Ich schaffte aber den Sprung nicht. Ich brachte es nicht fertig, mich oft genug zu drehen. Jedes Mal landete ich in der Mitte der Bühne auf dem Boden. Nach unzähligen Versuchen war mein Körper grün und blau.

Und dabei wusste ich die ganze Zeit: Du könntest es schaffen, du bist trainiert genug. Irgendetwas hemmte mich.

Visconti hatte sich während der Proben bei einem Sturz auf der Treppe schwer am Knie verletzt. Von da an musste er während der ganzen Proben am Stock gehen. Nun saß er unten, die Hände um den Stockknauf gelegt, und beobachtete mich. In der großen Wahnsinnsszene des Stücks wurde mein irres Gelächter zu einem blöden Wimmern – ich kam nicht über die Rampe.

Visconti sagte wenig, nur hin und wieder: »Ich höre dich nicht …« Ich weiß inzwischen, dass er mich gehört hat. Es war seine Taktik. Er wollte mich quälen, mich fertigmachen – um das Letzte herauszuholen. Er ging sehr weit. Nach einem langen Satz, den ich in Italienisch zu sprechen hatte, lehnte er sich in seinem Stuhl zurück und lachte. Visconti lachte über mich!

Mir schien es der Abgrund zu sein. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Ich musste ein italienisches Lied singen, das ich bei einem Komponisten einstudiert hatte. Tagelang hatte Visconti die Probe immer kurz vor dem Lied abgebrochen. Am 62. Tag der Proben sagte er plötzlich: »Weiter …«

Mich muss der Teufel geritten haben. Ich sah ihn erstaunt an. »Wieso?«, frage ich. »Das hast du nicht gesagt vorher.« Ein Stockschlag auf den Boden. »Weiter, habe ich gesagt!« Ich konnte das Lied singen, es saß und trotzdem sagte ich: »Können wir das nicht morgen machen? Ich kann das Lied noch nicht.«

Einen Augenblick lang lähmendes Schweigen. Dann brach das Gewitter los: »Wenn du das Lied nicht sofort singst, sofort, dann brauchst du es nie zu singen. Nie mehr in deinem Leben. Du kannst nach Hause gehen!«

»Aber …« – »Geh nach Hause und komm nie wieder!« Sein Stock wies unmissverständlich zur Tür. »Au revoir, Mademoiselle …« Ich kann jedem Menschen in die Augen sehen – aber Viscontis Blick konnte ich in diesem Moment nicht standhalten. Ich sang. Ich sang mit einer ganz dünnen, flatternden Stimme – ein gescholtenes Kind mit Gänsehaut. Und Visconti befahl nur: »Weiter, weiter!«

In der üblichen Pause schickte er alle anderen Schauspieler nach Hause. Nur mein zweiter Partner Daniel Sorano und ich mussten bleiben. Ich war so fertig, dass ich nicht einmal Champagner trinken konnte, der mich sonst immer aufmuntert. Dieses entsetzliche Gefühl der Minderwertigkeit …

Am Nachmittag arbeitete ich allein mit Visconti, dem Regieassistenten Jerry Mack und Daniel. Ich fing immer wieder von vorne an. Visconti schwieg. Zehnmal, zwanzigmal hörte er sich mein Gestammel an. Auf einmal löste sich etwas in mir. Ich veränderte mich innerlich und äußerlich. Von einer Sekunde auf die andere war ich nicht mehr Romy Schneider. Ich war Annabella. Nur Annabella, überhaupt nicht mehr Romy Schneider.

Ich schreie den Satz heraus, ich singe das Lied mit voller Stimme, ich bewege mich, wie sich Annabella bewegt, ich spreche nach dem Lied weiter, ich breche nicht mehr ab, spreche den ganzen Dialog, bin allein auf der Welt, interessiere mich nicht für den Regisseur, den Partner, das Theater. Ich bin frei.

Und dann ist es zu Ende. Ich setze mich mitten auf der Bühne auf den Boden, lasse mich fallen und flenne hemmungslos. »Wir hören auf«, sagt Visconti. Er humpelt über die Bühne, beugt sich zu mir, legt mir die Hand auf die Schulter. »Nicht schlecht, Romina …«

Ihre Unterwerfung unter Viscontis »Genie« ist typisch für Romy. Denn das, was sie lernen will, scheint sie nur bei Männern zu finden. Im Gegenzug dafür ist sie – nicht nur bei Visconti – bereit zur völligen Selbstaufgabe.

Wenige Tage vor der Pariser Premiere wird Romy krank. Blinddarm. Inzwischen fiebert schon ganz Paris dem Ereignis der Saison entgegen. Sogar Jean Cocteau schickt Romy eine Zeichnung ins Krankenzimmer mit dem Satz: »Frankreich befiehlt dir, gesund zu werden!« Nach fünf Tagen Krankenhaus und zehn Tagen Erholung tritt sie an, die Premiere wird für den 29. März 1961 festgesetzt. Alle, einfach alle sind da: Ingrid Bergman, Anna Magnani, Jean Marais, Curd Jürgens, Shirley MacLaine, KollegInnen aus der ganzen Welt, tout Paris, selbst Bruder Wolfi und Mutter Magda fehlen nicht.

Der Abend wird zum Triumph. Zum Triumph für Romy Schneider. »Sie war die entfesselte Schamlosigkeit selbst und gleichzeitig die Verkörperung rührendster Reinheit«, schwärmt die Kritik am nächsten Tag. »Der Kampf dieser Wochen, die Verzweiflung hatten sich gelohnt«, sagt Romy später. »Ich war sehr stolz an diesem Abend.« Das Stück wird 150mal vor ausverkauftem Haus gespielt, vor allem wegen ihr. »Ich wusste, ich bin besser als Alain«, sagt sie, dieses eine Mal ihrer selbst ganz sicher.

Die Visconti-Inszenierung wird für die Schauspielerin »im Exil« (wie deutsche Zeitungen gerne schreiben) zum Eintritt in die Pariser Boheme und zum Beginn einer neuen Karriere. Kurz danach dreht Schneider mit dem so verehrten Regisseur »Boccaccio 70«. Visconti interessiert sich zwar erotisch nur für Männer, scheint aber, wie viele Männer, eine gewisse Faszination für Romy Schneider zu haben. Sie habe, gesteht er ihr bei einem Abend zu zweit, »seine tiefe Affinität für das Nordische, das Deutsche geweckt und durchaus auch für Frauen«. Romy erinnert sich lebenslang, wie er fortfuhr: »Ich sei viel älter, als ich wüsste. Es sei eine Tiefe, eine Jungfräulichkeit und auch Sünde in meinem Wesen – etwas, das unglücklichen Männern keine Furcht mache.«

Die Jungfräulichkeit und die Sünde – Visconti bringt damit den Kern männlicher Faszination für die Frau Romy Schneider auf den Punkt. Jetzt werden auch die amerikanischen Regisseure und Produzenten auf den europäischen Star aufmerksam. Sie spielt die Rolle der Leni in Kafkas »Prozess«, an der Seite von Anthony Perkins und unter der Regie des legendären Orson Welles. Wie immer bei großen Lieben und großen Regisseuren unterwirft Romy Schneider sich auch ihm ganz. »Wenn Orson Welles mich bitten würde, eine unbedeutende kleine Rolle zu spielen oder die Hauptrolle ohne Gage – ich würde sofort alles stehen und liegen lassen.«

Für Orson Welles ist sie »die beste Schauspielerin ihrer Generation«. »Die Schneider«, wie sie jetzt in Frankreich heißt, erhält für die Rolle der Leni nicht nur den Preis der »besten ausländischen Darstellerin«, sondern auch den renommierten Kristallstern der »Académie du Cinema«. Sie hat den Durchbruch zur Charakterdarstellerin geschafft.

Hollywood ruft und gibt Romy Schneider einen Vertrag über sieben Filme. Der zweite ist »Der Kardinal« von Otto Preminger, einem der vielen europäischen Emigranten in Hollywood. Zu den Dreharbeiten müssen Preminger und Schneider zurück ins Sissi-Wien. »Das Publikum hier kennt sie noch gar nicht wirklich«, bemerkt der Regisseur. »Hier muss sie erst durch die Mauer.« Preminger kennt noch von früher Romys ganze Familie, inklusive Großmutter Rosa, da wiegt es für Romy umso schwerer, wenn er sagt: »Ich konnte die ganze Breite ihres Talents erst ermessen, als ich mit ihr arbeitete. Sie hat eine unwahrscheinliche Ausstrahlung und Wandlungsfähigkeit.«

Während dieser Dreharbeiten im Frühling 1963 sitzt Romy Schneider zum ersten Mal seit über 20 Jahren zusammen mit ihrer Mutter Magda Schneider und ihrem Vater Wolf Albach-Retty an einem Tisch. »Reg di nit auf«, das ist der Satz, den die Tochter sich aus dem Mund des fernen Vaters gemerkt hat. Und noch am Todestag hat sie den Zettel in der Tasche, den der Vater ihr einst geschrieben hatte, und auf dem steht: »Steck deine Kindheit in die Tasche und renn davon, denn das ist alles, was du hast.« Viel wusste gerade er nicht von der Kindheit seiner Tochter, aber so war er eben, Romys Pappili: charmant desinteressiert – was jedoch die Zuneigung und Bewunderung der Tochter kaum erschüttern kann.

Romy Schneider hastet inzwischen von Dreharbeiten zu Dreharbeiten. Schluss mit der Muße und dem Warten auf Alain Delon in der gemeinsamen Wohnung oder dem Hocken in den Kulissen bei seinen Dreharbeiten. Die beiden telefonieren viel. »Das Alleinsein zwischen den Filmen fällt mir schwerer als früher«, sagt sie in dieser Zeit. »Aber mein Zuhause ist Frankreich.« Doch wenn sie in dieses Zuhause kommt, ist es meistens leer.

Hinzu kommt, dass der gesellschaftliche Trubel Romy Schneider nicht liegt, egal ob in Paris oder Hollywood. »Was sollen diese Einladungen? Gelage, auf denen man angeblich zum Star gemacht wird, lehne ich ab. Denn langweilen kann ich mich besser allein.«

In dieser Zeit lernt die Schauspielerin in Paris zufällig die etwa gleichaltrige Christiane Höllger kennen, die mit Film nichts zu tun hat, aber auch eine Deutsche ist. Die beiden jungen Frauen freunden sich an, und Romy hält der fernen Christiane lebenslang, wenn auch mit Unterbrechungen, die Treue. Ihren ersten Eindruck von Romy schildert Höllger so: »Sie konnte in einer Art und Weise sicher und dann blitzschnell unsicher sein, wie es mir bis dahin noch nie begegnet war. In den ersten Tagen unseres Kennenlernens fuhren wir zusammen im Taxi, sie zu ihrem Tanzunterricht und ich, um Schuhe zu kaufen. Im Auto zogen wir uns die Strümpfe aus, um unsere hässlichen Zehen zu vergleichen. Sie sagte: ›Kannst du dir vorstellen: Ich so‹ – sie wedelte mit den Füßen – ›nackt, auf der Leinwand. Unsereins als Vamp?‹ Ich antwortete: ›Nein, nicht richtig.‹ Und sie, mit einem plötzlich eisigen Blick: ›Gib’s zu, du findest unsereins doch auch nur Kaiserschmarrn!‹«

Rückblickend scheint es Höllger, als sei das Hauptthema zwischen ihnen beiden damals die Sehnsucht nach dem erlösenden »Prinzen« gewesen. Nur: Christiane war da eine unbekannte junge Frau, Romy schon ein Weltstar. Und sie hatte doch eigentlich auch ihren Prinzen – oder hat sie ihn schon nicht mehr?

Es naht der Herbst 1963, für Romy beginnt »das scheußlichste Jahr meines Lebens«. Sie macht gerade mit ihrem Bruder Wolf Ferien in ihrer Wohnung in Monte Carlo, und Alain dreht einen Film in Madrid. »Da sah ich in allen Zeitungen immer das gleiche Bild: Alain in seinem Klappstuhl und auf seinen Knien ein Mädchen, das einen großen Hut trug.«

Romy und Alain telefonieren täglich miteinander. Stellt sie Fragen, »lachte er alles weg«. Das letzte Mal vor der Trennung sieht sie ihn in Rom, da ist er »wie immer« und begleitet sie unbefangen zum Flugzeug nach Hollywood. Nichts scheint sich geändert zu haben, nur die Zeitungen sprechen immer öfter von der Dame mit dem Hut, die inzwischen auch einen Namen hat: Nathalie Barthélemy. Sogar über (noch) eine Verlobung wird offen spekuliert.

Als Romy von den Dreharbeiten in Amerika zurückkommt in die gemeinsame Wohnung Avenue de Messine, steht auf dem Tisch ein Rosenstrauß. Daneben liegt ein Zettel: »Bin mit Nathalie nach Mexiko. Alles Gute. Alain.« Romys Absturz ist total.

Sicher, auch sie hatte längst »voller Verzweiflung gespürt, dass unsere Beziehung in Quälerei ausartete, und dann wollte ich Schluss machen. Aber ich konnte es nicht. Ich möchte das Ganze nicht noch mal erleben, ich könnte es nicht ertragen. Aber ich liebte ihn und verzieh ihm immer wieder. Wenn es nach mir gegangen wäre: Ich hätte ihn nicht aufgeben können.«

Alain kann, er existiert auch außerhalb von Romy. Romy kann nicht, sie existiert nicht außerhalb von ihm. So ist es nur konsequent, dass Romy Schneider sich die Pulsadern aufschneidet. Sie wird gerettet. Der Skandal wird vertuscht.

Als sie sich wieder erholt hat, erklärt sie: »Für mich war bis jetzt das Wichtigste die Arbeit. Aber das wird sich ändern. Ich will nicht eines Tages nur meinen Beruf haben. Ich bin sowieso schon zu selbstständig geworden – und das ist gefährlich für eine Frau.« – Aber es ist auch gefährlich für eine Romy Schneider, keinen Beruf zu haben und nicht selbstständig zu sein. Der Konflikt scheint unlösbar. Und es ist bis heute der Konflikt der meisten berufstätigen – und gar noch erfolgreichen – Frauen. Genau dieser Konflikt macht die 1982 Gestorbene zum aktuellen Idol von heute.

Das triste Ende der »Romanze des Jahres« anno 1958 löst reichlich Schadenfreude aus bei denen, die es immer schon besser gewusst hatten. Daddy Blatzheim steckt die dräuende Trennung schon Wochen vorher der Bild-Zeitung. Romy ist außer sich. Sie telegrafiert nach Köln: »Wenn jemand geschieden ist, dann sind es wir beide. Tu me dégoutes (Du widerst mich an). Ich hasse dich. Ich kannte bisher nie dieses Gefühl.« Was Romy jedoch nicht hindert, nach Delons Abgang Weihnachten 1965 zu Mammy und Daddy nach Mariengrund zu flüchten. Sie hat sonst niemanden.

Wenige Monate später erscheint ein Vorab-Kapitel von Delons frühen Memoiren in dem Regenbogenblatt France Dimanche, darin der bemerkenswerte Satz: »Für mich ist und bleibt Romy die Frau, von der ich mir Söhne gewünscht hätte.« Ein Satz, der – einmal ganz abgesehen davon, dass Nathalie ihm wenige Monate später einen Sohn »schenkt« – durchaus nahelegt, dass Delon es in der Tat nicht verkraftet hat, neben sich kein flexibles Kätzchen (wie Nathalie) zu haben, sondern eine erfolgreiche Schauspielerin (wie Romy).

Romys Pause nach der Trennung ist lang. Erst ein Jahr später dreht sie wieder, »L’enfer« mit Clouzot als Regisseur. Die Arbeit zwischen ihr und ihm wird zur Katastrophe für beide. Zu ihrem Glück bekommt Clouzot einen Herzinfarkt und muss für ein Jahr aussetzen. Die Dreharbeiten werden abgebrochen.

Inzwischen residiert der Star in der feinsten Straße von Paris, in der Avenue Hoche. »Mademoiselle«, wie das Personal sie nennt, scheint alles zu haben, was das Herz begehrt: ein Hausmädchen, eine Privatsekretärin, einen Chauffeur und eine Pressereferentin. Und doch … Im Dezember 1964 öffnet sie zwei Journalisten, Will Tremper und Fotograf Bokelberg, die Tür und erklärt sich bereit, für den Stern Modelle ihrer Freundin Coco Chanel vorzuführen. Aber: »Das schwöre ich: Wenn das eine schlechte Story über mich wird, waren das die letzten Journalisten, die ich empfangen habe.«

Resultat: Tremper schreibt den wohl indiskretesten und brutalsten Artikel ihres Lebens. Wie die »hemmungslose Show-Spielerin« vor ihnen tanzt, trinkt, weint und »grölt«: »Wie konnte aus dieser Schauspielerin jenes verworrene Bündel Mensch werden, das wie kopflos durch die Wohnung in der Avenue Hoche flatterte?«, fragen sich die Herren Reporter. Und sie hämen fort: »Schließlich sagte der Fotograf: ›Ich war bei Petra Krause (Anm. d. A.: eine bekannte Fernsehansagerin) am Abend vor ihrem Selbstmordversuch, ehe sie aus dem Fenster sprang. Damals war sie in genau der Stimmung wie heute Romy.‹ ›Ich möchte wissen‹, sagt der Reporter, ›ob wir uns vielleicht in der Adresse geirrt haben. Das kann doch nicht Romy Schneider gewesen sein!‹«

Nun, es war Romy Schneider, denn auch sie ist nur ein Mensch. Wenn einer sich an diesem Tag in der Adresse geirrt hat bzw. in den Adressaten, dann wohl eher sie. Dennoch ist die lebenslange Naivität, mit der die sich selbst als »pressescheu« deklarierende Romy Schneider sich bis zuletzt Journalisten ausliefert (und da mal den richtigen und mal den falschen), schon auffallend. Warum vertraut sich Romy Schneider trotzdem immer wieder Journalisten an? Aus Distanzlosigkeit? Aus Einsamkeit? Aus Naivität? Oder weil sie glaubt, dass man sie dann besser verstehen, dass man sie richtig sehen wird? – Wahrscheinlich von allem ein bisschen.

Und ist es vielleicht diese besondere Mischung von naiver Auslieferung und wütender Verweigerung, die manche Journalisten gerade bei Romy Schneider, die von der deutschen Presse in der Nachkriegszeit gehetzt wurde wie kein anderer Star, so enthemmt? – Übrigens: Der Titel der skrupellosen Stern-Story von damals lautet: »Romy will zurück nach Deutschland.« Was stimmt. Als dieses für sie so harte Jahr 1964 in Frankreich zu Ende geht, ist sie auch fertig mit dem Land, und so notiert Romy in ihr Tagebuch Sätze, die zu den aufschlussreichsten ihres Lebens gehören:

Januar 1965

Ich bin müde. Mein Leben ist die Hölle. Nur abends bin ich manchmal glücklich. Hoffentlich kehrt »sie« mit der Nacht nicht zurück.

Sie ist immer da. Sie, das ist die Andere. Mit ihren Augen starrt sie in der Nacht. Sie beschimpft mich, sie lacht, sie weint. Sie hat immer eine Hand auf meiner Schulter. Sie passt immer auf mich auf. Sie wirft mir alle Fehler vor, einmal, zweimal, dreimal. Ich werde sie nie los. Aber ich lasse sie.

Der Mann, den ich liebte, sagte immer: »Lass dich doch einmal gehen, gib dich ganz, spring ins Wasser …« Er hatte so recht. Alles kotzte mich an. Wenn ich die Andere doch nur töten könnte. Eines Tages werde ich es schaffen.

Ich weiß noch, wie es begann: Vor sehr, sehr langer Zeit. Es war im Winter in der Schule in Salzburg. Ich betete, ich war vielleicht acht Jahre alt. Lieber Gott, gib, dass ich Schauspielerin werde. Ich war glücklich, wenn ich betete. Ich fand mich irgendwie erhaben. Ich lag auf den Knien und sah mich so selbst. Das Gesicht in die Hände vergraben, die weiße Wand, das Kruzifix.

Doch auf einmal konnte ich nicht mehr beten. Denn sie war schon da, die Andere, die alles zerstörte, mein Gebet, meine acht Jahre, meine Unbefangenheit. In meinem Privatleben verlangte man immer von mir. Ich will nicht, dass man mir etwas nimmt, was ich nicht geben will. Man bestiehlt mich dann damit. Man hat mich nicht nur bestohlen, man hat mich geplündert! Ich war wie ein Hund. Ich habe »schön« gemacht, bis ich Krämpfe bekam.

Dabei bin ich fähig, einen Mann zu lieben, am Morgen, wenn er ganz verschlafen ist, wenn er auch noch nicht die Zähne geputzt hat und seine Augen noch vom Schlaf verquollen sind. Da ist er echt, so liebe ich ihn.

Aber ich brauche Stärke. Einen Mann, der mich gewaltsam in die Knie zwingt. Doch ich bin bisher nur auf Schwäche gestoßen. Wir waren zwei, die kläfften! Mich müsste ein Stärkerer in die Hand nehmen, mich zurechtbiegen, mich bis in die Knochen zerstören. Aber gibt es so einen Mann? Zuerst war es so. Und ich sagte: »Lieber Gott, hoffentlich bleibt es so.« Und ich wusste, dass es nicht so bleiben würde. Ich habe gedacht, halte diesen Augenblick fest, lebe ihn ganz, denn morgen ist alles vorbei, und du wirst die Zeche für dein Glück zahlen müssen.

Ich habe gezahlt. Den höchsten Preis.

Die Andere. Sie ist immer da. Sie hat keine Fehler. Sie ist die reine, gute, perfekte Frau. Sie kennt weder die Abgründe noch die Ambitionen von Romy. Sie ist gütig, selbstlos und schön. Sie ist nicht »zu dick«, wie Romy, sie muss sich nicht als »Pummel« verspotten lassen, sondern traut sich täglich auf die Waage. Sie ist nicht dumm, sondern klug und gebildet. Sie ist dennoch bescheiden. Sie opfert sich auf. Sie liebt und wird geliebt.

Die Andere. In ihrem perfekten Gesicht spiegeln sich die eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten der Romys dieser Welt. Sie flüstert mit vielen Stimmen: mit der Stimme der Mutter (»Lächle«), mit der Stimme der Präfektin (»Sei demütig«), mit der Stimme von Daddy (»Mach keine Schwierigkeiten«), mit der Stimme des Regisseurs (»Ohne mich bist du nichts«), mit der Stimme der Modeschöpferin (»gesundes Pummelchen«), mit der Stimme des Liebhabers (»Für wen hältst du dich eigentlich?«).

Die Andere ist die, die Romy sein sollte – und die sie nie sein wird.

Fast alle Frauen kennen diese Andere; manche mehr, manche weniger. Virginia Woolf nennt sie den »Engel im Haus« und beschreibt sie so: »Diese Person war voll inniger Einfühlsamkeit. Sie war unendlich liebenswürdig. Sie war gänzlich selbstlos. Sie war unübertroffen in den schwierigen Künsten des Familienlebens. Täglich opferte sie sich auf. Gab es Hähnchen, nahm sie das Bein; war irgendwo Zugluft, so saß sie drin – kurzum, sie war so beschaffen, dass sie weder einen eigenen Kopf noch einen eigenen Wunsch hatte, sondern es immer vorzog, mit den Köpfen und Wünschen anderer übereinzustimmen.«

Auch Virginia Woolf wird irgendwann von diesem »Engel im Haus« überwältigt – aber sie hat es auch geschafft, die »Andere« zu vertreiben: »Als ich ans Schreiben ging, traf ich auf diese Gestalt beim allerersten Wort. Die Schatten ihrer Flügel fielen auf mein Blatt: ich hörte das Rauschen ihrer Röcke im Raum. Sie war es, die sich immer wieder zwischen mich und mein Papier drängte, wenn ich schrieb. Sie war es, die mich störte und mir die Zeit stahl – und mich so quälte, dass ich sie schließlich umbrachte. Ich kehrte mich gegen sie und ging ihr an die Kehle. Meine Rechtfertigung, würde ich vor Gericht gestellt, wäre, dass ich in Notwehr gehandelt habe. Hätte ich sie nicht getötet, dann sie mich.« – Virginia Woolf kommt zu dem Schluss, dass sie sich durch die Tötung der Anderen »von der Verlogenheit befreit« habe.

Von dieser »Verlogenheit« hat Romy Schneider sich lebenslang nicht befreit – und wenn, dann immer nur für kurze Momente. So wie nach der Premiere von »Schade, dass sie eine Hure war«. Da triumphiert sie: »Ich bin keine Unperson!« – Kurz, ganz kurz hat sie sich selbst zu fassen gekriegt. Kurz, ganz kurz, weiß sie, wer sie ist – und sein könnte. Dann verschatten die Flügel der Anderen wieder ihren Blick.

Wie hart hatte Romy Schneider gegen die Andere gekämpft! Bei den Proben mit Visconti ist sie bis zuletzt überzeugt, dass der große Regisseur sie verachtet, ja hasst. So notiert sie am 22. Februar 1961 in ihr Tagebuch: »Mich jeden Tag ertragen zu müssen. Süßlicher Mist, Schokoladenguss, Wiener Schmäh. La petite Allemande, eine zerbröselte Semmel … Brösel, wird jeder Kritiker sagen, sollte man wegpusten.« Und, schon wieder: »Ich trau’ mich nicht mehr, mich zu wiegen.«

Dann hat »la Schneider« zwar bewiesen, dass sie keinesfalls »süßlicher Mist« ist, sondern eine erschütternde Schauspielerin. Aber wie lang hält das vor? Und: Verdankt sie das nicht in Wahrheit IHM – und würde sie es jemals alleine und noch einmal schaffen?

In keinem Metier ist die Kluft zwischen dem, was scheint, und dem, was ist, so groß wie in dem der FilmschauspielerInnen. Das gilt für Frauen wie Männer – nur, dass bei den Frauen noch »die Andere« dazukommt, die flüstert und zerrt. Nicht eine, schon gar nicht unter den ganz Großen, hat ihren Ruhm wirklich genießen können. Dafür scheint die Kluft zwischen dem Produkt, das das Publikum auf der Leinwand bewundert, und dem, was im Studio und am Schneidetisch passiert, zu groß.

Die Bühnenschauspielerin steht da und leistet das, was die Zuschauer sehen. Die Filmschauspielerin aber setzt sich zusammen aus tausend Effekten und einzelnen Szenen, die ihr selbst oft nichts als ein Kunstprodukt zu sein scheinen, ganz ohne eigene Verdienste. Dabei sind Ausstrahlung und Ausdrucksfähigkeit auch hier in Wahrheit nicht ersetzbar. Aber die meisten Regisseure, diese Halbgötter in Schwarz, tun alles, um ihren SchauspielerInnen diese Austauschbarkeit zu suggerieren: sie zu Wachs in ihren Händen und sich zum Schöpfer zu deklarieren.

So war Marlene Dietrich überzeugt, ein Nichts zu sein und alles den Lichtkünsten eines Sternberg zu verdanken. So hasste Greta Garbo ihr Bild als »schönste Frau der Welt« und fühlte sich tiefinnerlich als Mann. So krepierte Marilyn Monroe daran, als »der Körper« begehrt, aber als Mensch nicht geachtet zu sein. – Romy Schneider ist mit ihren abgründigen Unwertgefühlen also keine Ausnahme.

Am Ende dieses Jahres 1964 ist Romy für die Welt ein berühmter Filmstar – und für sich selbst nichts als ein Häufchen Elend. Sie hat alles falsch gemacht. Sie wird jetzt versuchen, alles richtig zu machen. Alles muss anders werden. Nur noch ein wirklicher Mann bzw. einer, den Romy dafür hält, kann ihrer so nichtigen Existenz einen Sinn geben. Dieser Mann soll sie »zurechtbiegen«, er soll sie »bis in die Knochen zerstören« – und neu schöpfen. Sein Werk will sie werden.

Statt Frankreich nun Deutschland, statt Trallala nun Seele. Statt eines Liebhabers, der ganz Körper ist, nun ein Ehemann, der ganz Kopf ist. Statt einer männlichen Karriere nun ein weibliches Leben als Hausfrau und Mutter.

Die Weichen sind gestellt. Es muss nur noch der passende Zug vorbeifahren, auf den die ziellose Romy aufspringen kann.

© ullstein bild, Berlin

© Fotoagentur Sven Simon, Essen

Das neue Glück: Romy mit Sohn David und Vater Harry Meyen in Berlin und Saint Tropez.

© Sygma Keystone, Paris

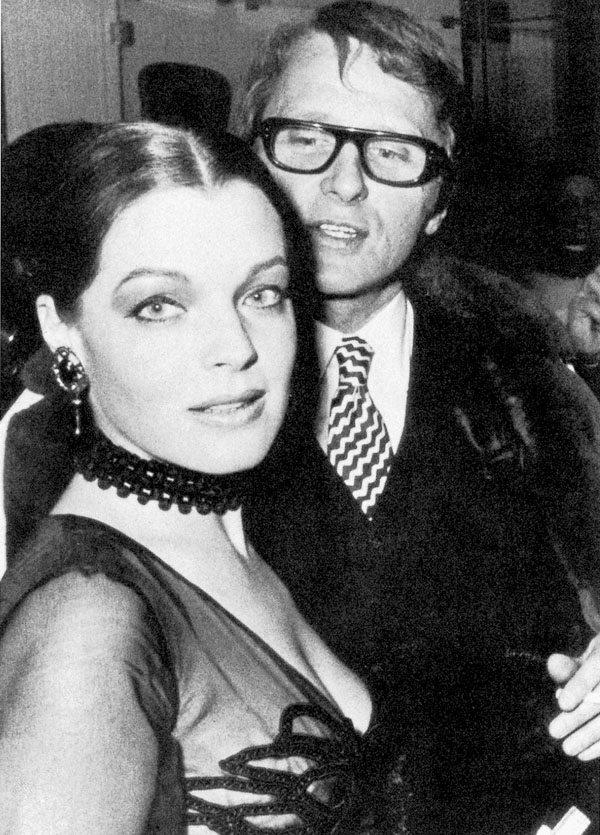

Romys erster Ausbruch aus dem Ehegefängnis, Ankunft zu den Dreharbeiten mit Delon für »Swimmingpool« 1968.

© Sygma, Paris

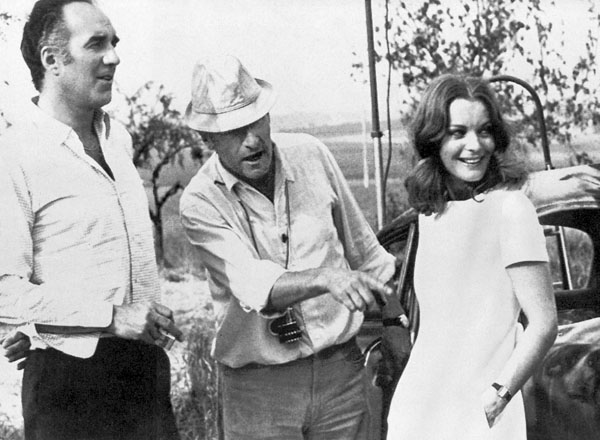

Romy Schneider und Harry Meyen in der Krise.

Eine neue Ära: Romy Schneider wird der Star von Claude Sautet, hier bei den Dreharbeiten zu »Die Dinge des Lebens« mit Michel Piccoli.

© Sygma/Sunset, Paris

Mit Zulawski beim Dreh von »Nachtblende«.

Das Paar kurz nach der Eheschließung 1965 in Berlin.