Le Québec et la randonnée

Ce guide de randonnée pédestre a pour but de faire découvrir les plus beaux sentiers du Québec.

Il ne s’agit donc pas de décrire tous les endroits possibles où l’on peut faire de la randonnée pédestre (tel un répertoire), mais plutôt de réunir dans un même volume les sites qui offrent des sentiers remarquables, de même que des paysages, une faune, une flore ou un cadre historique susceptibles de captiver le randonneur.

Tout en répondant aux questions qu’un débutant peut se poser (distances, temps, adresses, alimentation, habillement, secourisme, etc.), ce guide informe les habitués de la randonnée pédestre grâce à un choix d’itinéraires moins connus mais particulièrement intéressants. Nous avons aussi tenté de satisfaire ceux et celles qui désirent effectuer de courtes et belles randonnées, notamment près des grands centres urbains.

C’est en travaillant comme recherchiste à l’émission de télévision Oxygène (une émission portant sur le plein air et l’aventure au Québec, produite par les Productions La Sterne) que l’auteur a découvert l’immense potentiel du Québec en matière de randonnée pédestre. Il a pu constater que la plupart des régions étaient pourvues de nombreux sentiers de randonnée qui n’attendaient qu’à être connus. Il devenait donc possible de parcourir le Québec à pied, en découvrant dans chacune de ses régions des montagnes, des falaises, des champs, des dunes, des littoraux, des lacs et des rivières aux beautés jusqu’alors insoupçonnées.

À la suite de la première édition du présent guide (1993), plusieurs nouveaux lieux de marche ont fait leur apparition dans le monde de la randonnée pédestre au Québec. D’ailleurs, un répertoire des lieux de marche a permis de relever quelque 765 sites où la marche sous toutes ses formes est pratiquée, de la simple balade urbaine à la randonnée de plusieurs jours. Si plusieurs de ces sites peuvent sembler inintéressants du point de vue des randonneurs expérimentés, bon nombre d’entre eux permettent de découvrir un lieu méconnu, un petit coin de verdure près de chez soi ou encore un brin de notre palpitante histoire. Car marcher au Québec, c’est également prendre contact avec des gens, des traditions, des saveurs, des paysages, des espaces et des couleurs d’une incroyable beauté.

Ainsi, tout près de chez vous ou à quelques heures de route des grands centres urbains, nous vous proposons les plus spectaculaires sites où la randonnée pédestre constitue le meilleur moyen de découvrir, de vivre et d’explorer les vastes régions sauvages du Québec.

Portrait du Québec

Vaste contrée située à l’extrémité nord-est du continent américain, le Québec s’étend sur environ 1 668 000 km2, ce qui équivaut globalement aux superficies de l’Allemagne, de la France et de la péninsule ibérique mises ensemble. Cet immense territoire à peine peuplé, sauf dans ses régions les plus méridionales, comprend de formidables étendues sauvages riches en lacs, en rivières et en forêts. Il forme une grande péninsule septentrionale dont les interminables fronts maritimes plongent à l’ouest dans les eaux de la baie James et de la baie d’Hudson, au nord dans le détroit d’Hudson et la baie d’Ungava, et à l’est dans le golfe du Saint-Laurent.

Le Québec possède également de très longues frontières terrestres qu’il partage à l’ouest et au sud-ouest avec l’Ontario, au sud-est avec le Nouveau-Brunswick et l’État du Maine, au sud avec les États de New York, du Vermont et du New Hampshire, et au nord-est avec le Labrador, qui fait partie de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Avant d’atteindre leur configuration actuelle en 1927, les frontières du Québec ont été modifiées à quelques reprises. Lors de la Confédération de 1867, on attribua au Québec l’ancien territoire du Bas-Canada, qui correspond à ce qui est aujourd’hui le sud du Québec.

Par la suite, le Québec s’est agrandi vers le nord. D’abord en 1898, en incluant la région qui va de l’Abitibi à la rivière Eastmain, puis en 1912, par l’ajout du Nouveau-Québec. Enfin, en 1927, le Conseil privé de Londres trancha en faveur de Terre-Neuve dans le litige l’opposant au Québec sur l’immense territoire du Labrador.

Géographie

La géographie du pays est marquée par trois formations morphologiques d’envergure continentale. D’abord, le puissant et majestueux fleuve Saint-Laurent, le plus important cours d’eau de l’Amérique du Nord à se jeter dans l’Atlantique, le traverse sur plus d’un millier de kilomètres. Tirant sa source des Grands Lacs, le Saint-Laurent reçoit dans son cours les eaux de grands affluents tels que la rivière des Outaouais, la rivière Richelieu, la rivière Saguenay et la rivière Manicouagan.

Principale voie de pénétration du territoire, le fleuve a depuis toujours été le pivot du développement du Québec. Encore aujourd’hui, la majeure partie de la population québécoise se regroupe sur les basses terres qui le bordent, principalement dans la région de Montréal, qui compte près de la moitié de la population du Québec.

Plus au sud, près de la frontière américaine, la chaîne des Appalaches longe les basses terres du Saint-Laurent depuis le sud-est du Québec jusqu’à la péninsule gaspésienne. Les paysages vallonnés de ces régions ne sont pas sans rappeler ceux de la Nouvelle-Angleterre, alors que les montagnes atteignent rarement plus de 1 000 m d’altitude.

Le reste du Québec, soit environ 80% de son territoire, est formé du Bouclier canadien, une très vieille chaîne de montagnes érodées bordant la baie d’Hudson de chaque côté. Très peu peuplé, le Bouclier canadien est doté de richesses naturelles fabuleuses, de grandes forêts et d’un formidable réseau hydrographique dont plusieurs rivières servent à la production d’électricité.

Un paysage façonné par l’homme

Le mode d’occupation du sol des premiers colons marque encore de nos jours l’espace territorial québécois. Les paysages des basses terres du Saint-Laurent portent ainsi toujours l’empreinte du système seigneurial français. Ce système, qui divisait les terres en longs rectangles très étroits, avait été élaboré pour permettre au plus grand nombre possible de colons d’avoir accès aux cours d’eau. Lorsque les terres bordant les cours d’eau étaient toutes peuplées, on traçait un chemin (rang), avant de répéter cette même division du sol plus loin. Plusieurs régions du Québec restent quadrillées de la sorte.

Comme les terres sont très étroites, derrière des maisons rapprochées les unes des autres qui s’alignent le long des rangs, les champs s’étendent à perte de vue. Dans certaines régions bordant la frontière américaine, les premiers occupants, des colons britanniques, implantèrent, quant à eux, un système de cantons, soit une division du sol en forme de carrés.

La randonnée au Québec

Au Québec, ce n’est pas d’hier que l’on fait de la randonnée pédestre. Les premiers sentiers ont surtout servi d’accès aux différentes parois d’escalade du Québec. Ainsi, les membres du Club de Montagne le Canadien (CMC), fondé en 1949, parcouraient déjà des sentiers. Un peu plus tard, dans les Laurentides, dans Charlevoix, au Saguenay, en Gaspésie et en Estrie, on se mit à ouvrir des sentiers, à les baliser et à les entretenir. Le 15 octobre 1974, le Comité québécois des sentiers de randonnée voit le jour. Puis, il s’associe à la Fédération québécoise de la raquette pour devenir Sentiers-Québec (1978) et, en 1983, la Fédération québécoise de la marche (4545 av. Pierre-De Coubertin, Montréal, 514-252-3157 ou 866-252-2065, www.fqmarche.qc.ca).

Flore

Étant donné les différences de climat, la végétation varie sensiblement d’une région à l’autre; alors que dans le nord du territoire québécois elle est plutôt rabougrie, dans le sud elle s’avère luxuriante. En général, au Québec, on divise les types de végétation selon quatre strates, allant du nord au sud : la toundra, la forêt subarctique, la forêt boréale et la forêt mixte.

La toundra occupe les confins les plus septentrionaux du Québec, principalement aux abords de la baie d’Hudson et de la baie d’Ungava. Comme la saison végétative dure à peine un mois, que la température hivernale est excessive et que le gel du sol atteint plusieurs mètres de profondeur, la végétation de la toundra ne se compose que d’arbres miniatures, de mousses et de lichens.

La forêt subarctique, ou forêt de transition, couvre, quant à elle, plus du tiers du Québec, faisant le lien entre la toundra et la forêt boréale. Il s’agit d’une zone à la végétation très clairsemée, où les arbres connaissent une croissance extrêmement lente et réduite. On y retrouve plus particulièrement de l’épinette et du mélèze.

La forêt boréale s’étend également sur une très grande partie du Québec, depuis la forêt subarctique et, en certains endroits, jusqu’aux rives du fleuve Saint-Laurent. C’est une région forestière très homogène où l’on ne retrouve que des résineux, dont les principales essences sont l’épinette blanche, l’épinette noire, le sapin baumier, le pin gris et le mélèze. On l’exploite pour la pâte à papier et le bois de construction.

La forêt mixte, qui se déploie le long du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la frontière américaine, est constituée de conifères et de feuillus. Elle est riche de nombreuses essences telles que le pin blanc, le pin rouge, la pruche, l’épinette, le merisier, l’érable, le bouleau et le tremble.

Le Sentier national et le Sentier transcanadien

Le projet du Sentier national est né en 1977 avec pour but de raccorder les sentiers pédestres canadiens de l’Atlantique au Pacifique. Ainsi, un jour, nous pourrons marcher quelque 10 000 km « sans interruption », de Terre-Neuve-et-Labrador à la Colombie-Britannique!

La portion québécoise du Sentier national relève du comité du Sentier national au Québec (SNQ), fondé en 1990. Le premier tronçon officiellement balisé fut celui de la Matawinie, dans la région de Lanaudière. Le 27 octobre 1990 étaient donc posées les premières balises de ce sentier unique qui, un jour, traversera le sud du Québec d’ouest en est.

Au Québec, le Sentier national prévoit traverser huit régions, soit l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, la région de Québec, Charlevoix, Manicouagan et le Bas-Saint-Laurent. Des 1 600 km de sentiers prévus, près de 70% ont été inaugurés jusqu’à présent (soit 1 077 km en 2014), notamment dans les régions des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie et du Bas-Saint-Laurent.

Dans chacune des régions, un sous-comité régional veille au développement (ententes, droits de passage, balisage, entretien des sentiers, etc.) du Sentier national afin que celui-ci puisse prendre forme le plus tôt possible.

Pour plus d’information sur le Sentier national : 514-252-3157 ou 866-252-2065, www.fqmarche.qc.ca.

Le Sentier transcanadien, quant à lui, ressemble étrangement au Sentier national, à la différence qu’il s’adresse à un public plus large. Ainsi, ce sentier sera de type multifonctionnel (marche, vélo, équitation, motoneige, etc.) selon la région qu’il traversera. Le Sentier transcanadien couvre jusqu’à maintenant plus de 17 000 km (soit 72% du total prévu), regroupant quelque 400 sentiers et reliant plus de 750 municipalités.

Au Québec, le tracé complet du Sentier transcanadien devrait atteindre les 2 150 km. De ce nombre, près de 1 500 km sont déjà accessibles.

Ce projet est né en 1992, à la suite d’une initiative de la Corporation Canada 125. Pour plus d’information sur le Sentier transcanadien : 514-485-3959 ou 800-465-3636, www.tctrail.ca.

Une certaine collaboration entre les deux organismes est prévue afin de partager des sections de sentiers, notamment dans les régions où la densité de population est faible.

La coloration automnale

L’automne venu, il n’y a pas plus grande joie que d’aller marcher dans la forêt afin d’observer les riches coloris offerts par la nature. Comme ces couleurs flamboyantes ne durent qu’un court moment, il faut en profiter pleinement et se rendre en forêt régulièrement afin de ne rien manquer de ce spectacle grandeur nature.

À quelques jours près, la période de coloration intense est pratiquement la même partout au Québec. Débutant à la fin du mois de septembre, elle dure de 10 à 15 jours. Les arbres dont la croissance est difficile, ou qui souffrent de divers stress, peuvent avoir une période de coloration plus hâtive.

La période de coloration intense est divisée en deux étapes. La première amène une coloration superficielle en milieu ouvert. Les arbres isolés, et ceux situés près des lacs, rivières, routes ou flancs de montagne, seront les premiers à voir leurs feuilles changer de couleur. La deuxième étape apporte les changements de couleur dans les milieux plus denses et les sous-bois. C’est le moment le plus agréable pour se balader en forêt, alors que les coloris sont partout à leur apogée.

Notez que la température ne joue pas un grand rôle dans la coloration automnale. C’est plutôt la diminution de luminosité, en raison des journées plus courtes, qui influence la coloration. Faute d’intense lumière, la chlorophylle qui donne la couleur verte à la feuille disparaît et fait place aux autres pigments (xanthophylle, carotène). Les feuilles d’érable, quant à elles, subissent une forte hausse de sucre, provoquant ainsi de riches variétés de coloris (phénols, anthocyanes) selon l’acidité du sol. Les nuits fraîches et les jours ensoleillés et secs amplifient également les riches coloris de l’érable.

Une fois que les minéraux essentiels se sont raréfiés, les feuilles cessent d’être alimentées et meurent. Elles tombent alors et viennent fertiliser les couches supérieures du sol de la forêt. La chute des feuilles est plutôt imprévisible, car elle peut être influencée par les conditions climatiques. De grosses pluies et de forts vents viendront accélérer ce processus.

Faune

L’immense péninsule du Québec, à la géographie diverse et aux climats variés, s’enorgueillit aussi d’une faune d’une grande richesse.

En effet, une multitude d’animaux peuplent ses vastes forêts, plaines ou régions septentrionales, alors que ses lacs et rivières regorgent de poissons et d’animaux aquatiques.

Le caribou (renne arctique) : ce cervidé de grande taille, au museau velu, au pelage pâle et aux bois aplatis, vit dans la toundra. Son nom, qui signifie « qui creuse la neige pour se nourrir », vient de l’algonquin. À maturité, il peut peser jusqu’à 250 kg.

Le castor : réputé être un habile constructeur de barrages et un travailleur infatigable, il est l’emblème officiel du Canada. La traite de sa fourrure fut d’ailleurs à l’origine de la colonisation européenne du pays. On le reconnaît à son corps massif, à ses pattes arrière courtes et palmées, et à sa large queue plate et écailleuse qui lui sert de gouvernail lorsqu’il nage. Ses puissantes incisives inférieures lui permettent d’abattre les arbres nécessaires à la construction de son habitation.

Le chevreuil (cerf de Virginie) : plus petit cervidé du nord-est de l’Amérique du Nord, le chevreuil atteint un poids maximal d’environ 150 kg. On l’identifie à sa robe rousse et à sa queue au dessous blanc. Vivant souvent à la lisière des bois, ce magnifique animal est l’un des principaux gibiers du Québec. Le grand panache dont est pourvu le mâle tombe chaque hiver et repousse le printemps venu.

Le loup : ce prédateur vit en meute, et il ressemble à un chien de type berger allemand. Il mesure entre 67 et 95 cm, et pèse au plus une cinquantaine de kilos. Le loup attaque ses proies en meute (souvent des cerfs), ce qui fait de lui un animal peu apprécié des cœurs tendres. À une certaine époque, on tenta même de l’éliminer complètement. Heureusement, ces efforts furent vains, mais parvinrent à diminuer substantiellement le nombre de loups vivant au Québec. Le loup s’approche rarement de l’être humain.

La mouffette rayée : pourvu d’un pelage noir agrémenté d’une bande blanche allant du museau jusqu’au bout de la queue, ce petit mammifère est surtout connu pour sa technique de défense assez particulière : la mouffette rayée possède deux glandes remplies d’un liquide malodorant dont elle peut asperger ses adversaires en cas d’attaque. Les premiers Européens arrivés au pays l’ont d’ailleurs surnommée « bête puante ». On la retrouve un peu partout au Québec, même parfois au centre-ville de Montréal; c’est une petite bête sympathique, mais avec laquelle il faut savoir tenir ses distances.

La faune québécoise

Comme en témoignent les statistiques suivantes, le Québec abrite une faune passablement diversifiée. Outre une multitude d’invertébrés, le Québec compte…

- 649 espèces de vertébrés

- 326 espèces d’oiseaux

- 199 espèces de poissons

- 89 espèces de mammifères

- 21 espèces d’amphibiens

- 16 espèces de reptiles

(source : ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, www.mffp.gouv.qc.ca)

L’orignal (élan du Canada) : plus grand cervidé du monde, il se distingue par ses bois aplatis en éventail, sa tête allongée au nez arrondi et sa bosse au garrot. L’orignal est un des plus puissants représentants de la faune québécoise. Il peut mesurer plus de 2 m et peser jusqu’à 600 kg.

L’ours noir : on le retrouve essentiellement en forêt, et il constitue la variété d’ours la plus répandue au Québec. Cet animal impressionnant peut atteindre jusqu’à 150 kg à l’âge adulte, quoiqu’il demeure le plus petit ours canadien. Attention, l’ours noir est un animal imprévisible et dangereux.

Le porc-épic : petit mammifère rongeur que l’on retrouve en grand nombre dans les forêts de conifères et de feuillus, le porc-épic est célèbre pour sa façon très singulière de se défendre : en cas d’attaque, il se replie sur lui-même et hérisse ses poils, formant ainsi un genre de pelote d’épingles inattaquable.

Le raton laveur : ce petit mammifère d’une dizaine de kilos est reconnaissable à son masque noir, aux six anneaux de sa queue et à son magnifique pelage. Nocturne et aussi rusé qu’un renard, le raton laveur vit dans le sud du Québec. Vu qu’il trouve la majorité de ses aliments dans l’eau, sa réputation de propreté provient de son habitude de les manipuler afin de les examiner avant de les manger.

Le renard roux : fort mignon, ce petit animal possède une magnifique fourrure d’un roux flamboyant. On le retrouve un peu partout en forêt. Très rusé, il évite le plus souvent possible les humains; on l’aperçoit donc très rarement. Il chasse les petits mammifères et se nourrit en plus de petits fruits et de noix.

Le béluga : ce mammifère cétacé de couleur blanche d’environ 5 m de long habite généralement les eaux polaires, mais on le retrouve aussi au Québec dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, à l’embouchure de la rivière Saguenay. C’est la plus petite espèce de baleine à fréquenter les eaux du Saint-Laurent.

Les eaux et le territoire du Québec sont également peuplés d’une multitude d’autres bêtes, dont l’écureuil, la marmotte, le renard arctique, plusieurs espèces de chauve-souris, l’ours polaire, le tamia, la belette, plusieurs espèces de musaraignes, la loutre, la baleine, le cachalot, le phoque et de nombreuses espèces d’oiseaux, dont le canard malard et le harfang des neiges, ou chouette blanche, emblème aviaire du Québec.

La rage

La rage est une maladie très grave transmise à l’homme par une morsure d’un animal porteur, ou même par contact avec sa salive. Cette maladie infectieuse et contagieuse, causée par un virus, atteint le cerveau et peut provoquer un état d’agitation extrême (spasmes, hallucinations, etc.) ou, au contraire, une paralysie.

Rage

Il est important d’éviter tout contact direct avec un animal sauvage ou un chien errant, que ce soit en tentant de le nourrir, de le caresser ou de jouer avec lui. Donc, si vous voyez un petit renard tout mignon qui vous semble doux et amorphe, mieux vaut vous en éloigner, d’abord parce que le renard, rusé et très peureux, a plutôt l’habitude de s’éloigner de l’homme, et ensuite parce qu’un animal atteint de rage n’est pas forcément méchant et « enragé »; il peut simplement souffrir de paralysie, d’où son apparente docilité.

Lors d’une randonnée, si vous croisez un animal dont l’allure et le comportement semblent anormaux, il est important d’en aviser la personne responsable des lieux, ou de communiquer avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (418-627-8600 ou 866-248-6936, www.mffp.gouv.qc.ca).

Périodes de chasse

L’automne est sans doute la plus belle saison de l’année pour marcher en montagne. Mais c’est également la période de l’année où les nombreux chasseurs de petit et gros gibier en profitent pour remplir le congélateur familial.

Comme la forêt appartient à tous, il serait dommage que le randonneur se prive de si bons moments au grand air en raison d’un manque d’information. Il faut d’abord savoir qu’il existe plusieurs périodes de chasse selon le type de gibier et la zone. Habituellement, les périodes de chasse vont de la mi-septembre à la mi-novembre. Par exemple, la chasse au cerf de Virginie avec arme à feu s’étend sur une quinzaine de jours (à des dates bien précises chaque année) au début du mois de novembre.

Le randonneur qui désire parcourir une région (zone) où la chasse est permise devrait absolument signaler sa présence en portant un dossard orange fluorescent. Lorsqu’on porte un sac à dos, cachant ainsi le dossard, le port d’une tuque ou d’une casquette orange assure une plus grande visibilité.

Si l’on rencontre un ou des chasseurs, il est préférable de leur indiquer son trajet (boucle, aller-retour) tout en s’informant s’il y a d’autres chasseurs dans les environs. Le randonneur, se sachant perçu comme un indésirable qui fera fuir le gibier, a tout intérêt à user de diplomatie, tout en affirmant son droit de parcourir la forêt.

Il est bon de noter que la chasse est interdite dans les parcs québécois et canadiens, ainsi que sur les propriétés privées. Sur les lieux de randonnée pédestre où la chasse est permise, on retrouve généralement des indications en ce sens (zone, type de chasse, dates, etc.).

Pour connaître les périodes et les zones de chasse, communiquez avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (www.mffp.gouv.qc.ca.

Animaux domestiques

Il est à noter que, dans la grande majorité des lieux de randonnée, la présence d’animaux domestiques est interdite. Il est donc fortement déconseillé d’amener son chien avec soi dans les sentiers. À tout le moins faut-il s’informer auprès du parc, de l’organisme ou de la municipalité qui gère le sentier que l’on projette de parcourir (la plupart des parcs municipaux et régionaux permettent la présence d’animaux domestiques).

Les raisons qui ont amené l’interdiction d’animaux domestiques dans plusieurs lieux de randonnée pédestre sont multiples : animal non tenu en laisse ou insuffisance de contrôle direct du propriétaire; animal qui harcèle les animaux sauvages (tamia, écureuil, porc-épic, ours, etc.); animal qui s’amuse dans les poubelles du parc; animal qui aboie sans cesse, surtout la nuit; animal qui fait ses besoins sur les sentiers, et propriétaire qui ne les ramasse pas. Sans oublier le temps, pas si lointain, où des propriétaires de chiens allaient abandonner leur animal dans un parc!

Vous trouverez le symbole  sous les coordonnées des lieux de randonnée où les animaux domestiques sont admis, ainsi qu’une liste de ces sites aux pages Cliquez ici.

sous les coordonnées des lieux de randonnée où les animaux domestiques sont admis, ainsi qu’une liste de ces sites aux pages Cliquez ici.

Rencontre avec un ours noir

L’ours noir qui fréquente nos forêts est un animal très discret et généralement paisible. Il fait sa petite besogne sans trop se préoccuper de ce qui se passe autour de lui. Il n’est pas du genre nerveux et fonceur, mais plutôt du genre timide. Ainsi, il est très rare que les randonneurs se retrouvent sur son chemin, car il a l’habitude de s’éloigner aussitôt qu’il les sent ou les entend.

L’ours qui démontre des signes d’agressivité envers le randonneur doit cependant être pris au sérieux. S’il est surpris, lorsque le vent ne lui est pas favorable pour sentir la présence de l’homme, s’il est en compagnie de ses petits ou s’il veut protéger de la nourriture ou une proie, l’ours peut avoir le réflexe de charger afin de vous faire fuir. Les cas où l’ours noir a attaqué l’homme dans le but de se nourrir sont extrêmement rares. Ils sont survenus lors d’une très grande sécheresse ou lors d’un hiver exceptionnellement hâtif.

Quelques petits conseils afin d’éviter une rencontre désagréable :

Lors de la randonnée

- Marchez en groupe et faites du bruit (paroles, rires, pas lourds, etc.). Si vous êtes seul, chanter une chanson à l’occasion signalera votre présence. Vous pouvez également placer une petite clochette sur votre sac à dos.

- Apprenez à reconnaître les traces de l’ours ainsi que ses selles.

- Soyez vigilant près des cours d’eau et dans les clairières où poussent beaucoup de petits fruits sauvages.

- Si vous apercevez un ours dans le sentier, manifestez votre présence en parlant fort et en tapant des mains. Arrêtez-vous quelques instants afin d’observer sa réaction. Normalement, il devrait déguerpir. S’il ne bouge pas et vous ignore, rebroussez chemin doucement et attendez qu’il quitte le sentier.

- Si l’ours démontre de l’agressivité, il est préférable de quitter les lieux immédiatement, sans toutefois courir afin de ne pas l’exciter. Prenez soin de regarder tout autour, au cas où des oursons seraient tout près. En ce cas, il est impératif de s’éloigner de ceux-ci, car la mère ourse n’entend généralement pas à rire.

En camping

- N’établissez pas votre campement trop près d’une rivière ou d’un lac.

- Nettoyez bien l’emplacement après les repas.

- L’eau de vaisselle doit être vidée le plus loin possible du campement.

- Pour la nuit, suspendez à un arbre toute la nourriture, les gamelles et les déchets, mais aussi tout ce qui peut dégager une quelconque odeur (dentifrice et brosse à dents, crème solaire, pommade pour les lèvres, savon, répulsif à moustiques, etc.). Les sacs à ordures en plastique épais sont excellents pour masquer les odeurs.

- N’apportez jamais de nourriture (même en cas de fringale), de jus ou de dentifrice dans votre tente.

- S’il pleut, évitez de cuisiner aux abords de la tente (vestibule) : les odeurs demeureront sur place très longtemps.

- La nuit, si un ours agressif s’en prend à l’une des tentes ou au matériel, il est préférable de quitter doucement les lieux en abandonnant tout, et de demeurer en groupe. Tout comme lors d’un incendie, ce n’est pas le temps de penser à sauver ses biens.

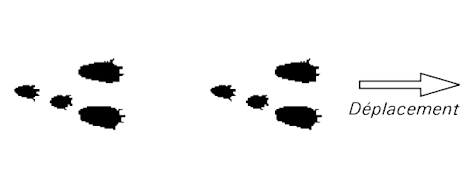

Pistes d’animaux

Le randonneur a la chance de parcourir des sentiers qui sont également fréquentés par bon nombre d’animaux. Que ce soit dans la boue, dans le sable ou dans la neige, les animaux laissent la trace de leur passage. Une fois que des traces sont aperçues, il est très agréable et instructif de pouvoir les identifier. Reconnaître des empreintes d’ours peut être également d’un intérêt particulier : on se montrera alors plus bruyant afin de signaler sa présence dans les parages.

Nous vous présentons (voir illustrations) quelques empreintes et traces des animaux les plus fréquemment observés dans nos forêts. Notez que, sur de la neige poudreuse ou lorsque la neige a fondu quelque peu, les empreintes auront tendance à grossir, laissant supposer le passage d’un animal plus gros qu’il ne l’est en réalité.

Les empreintes de plusieurs animaux se ressemblent à s’y méprendre. Il faut prendre le temps de calculer le nombre de doigts (deux, quatre ou cinq), la longueur de l’empreinte (indiquée au bas des illustrations) ainsi que le genre de piste laissé par l’animal (ligne droite, en paires, alternance, etc.).

Animaux à deux doigts

Les animaux à deux doigts sont assez gros et laissent des empreintes très nettes et facilement reconnaissables :

Le cerf de Virginie (chevreuil) : ce sont les empreintes qui sont le plus souvent observées.

Cerf de Virginie 5-8 cm

Cerf de Virginie 5-8 cm

L’orignal : très semblables aux empreintes du cerf de Virginie, mais en beaucoup plus grand (environ le double). Grâce à son poids énorme et à sa démarche plutôt lente, l’orignal laisse généralement des traces bien distinctes.

_fmt.jpeg) Orignal 12-15 cm

Orignal 12-15 cm

Le caribou : ses empreintes forment des demi-lunes plutôt rondes.

_fmt.jpeg) Caribou 7-13 cm

Caribou 7-13 cm

Animaux à quatre doigts

Les félidés laissent une empreinte du coussinet plantaire et des quatre doigts, formant ainsi une empreinte circulaire. Il n’y a pas de traces de griffes. La longueur de l’empreinte permet de les distinguer.

Couguar 9-10 cm

Lynx du Canada 8-10 cm

Lynx roux 5 cm

Les canidés laissent également une empreinte du coussinet plantaire et des quatre doigts, mais leurs griffes sont visibles.

Couguar 9-10 cm

Lynx du Canada 8-10 cm

Lynx roux 5 cm

Le chien (qui a des empreintes de longueur variable), le renard, le coyote et le loup font partie de cette catégorie. Les traces du renard alternent entre la ligne droite et le zigzag. Ses pattes arrière se posent dans les empreintes de ses pattes avant. Ses empreintes sont très semblables à celles du chien.

Lorsque le lièvre se déplace, ses pattes arrière (plus grandes) touchent le sol en premier, donc en avant. De plus, les traces arrière (pattes avant) ne sont pas côte à côte, mais une derrière l’autre.

Lapin et lièvre 9-15 cm

Animaux à cinq doigts

Cette catégorie est celle où l’on retrouve le plus d’animaux. Les empreintes des cinquièmes doigts (très petits) ne sont pas toujours visibles, ce qui peut rendre l’identification difficile.

Martre 3,2 cm

Martre 3,2 cm

Belette 2 cm

Belette 2 cm

Loutre 9 cm

Loutre 9 cm

Vison 3,2 cm

Vison 3,2 cm

Pour ce qui est des animaux suivants, il faut distinguer les empreintes (cinq doigts) des membres antérieurs de celles des membres postérieurs, qui sont souvent de dimensions différentes.

Porc-épic d’Amérique 8 cm

Porc-épic d’Amérique 8 cm

Mouffette rayée 5 cm

Mouffette rayée 5 cm

_fmt.jpeg) Castor 18 cm

Castor 18 cm

Rat musqué 5-7 cm

Rat musqué 5-7 cm

Raton laveur 9-10 cm

Raton laveur 9-10 cm

Ours noir 18-23 cm

Ours noir 18-23 cm

Observer les oiseaux

L’observation des oiseaux et la randonnée pédestre vont de pair. Pour les ornithologues expérimentés, la randonnée pédestre est le principal moyen de se rendre sur les différents sites d’observation.

Pour le randonneur, l’observation des oiseaux relève davantage de la curiosité; c’est lorsqu’il en aperçoit un qu’il tente de l’identifier et de connaître sa façon d’agir.

Bien que toutes les saisons soient propices à l’observation des oiseaux, il y en a une qui mérite que l’on s’y attarde : l’hiver.

Y a-t-il autre chose que des moineaux à observer en hiver? Certainement! L’hiver est même considéré comme la saison idéale pour s’initier à l’ornithologie. Le fait qu’il n’y ait pas de feuilles dans les arbres rend l’observation plus facile. De plus, il y a moins d’espèces d’oiseaux en hiver qu’en été, ce qui rend l’identification plus simple.

La randonnée pédestre permet d’observer les oiseaux dans leur habitat naturel. Selon les espèces qu’on veut voir, on pourra avoir à se déplacer en montagne, dans les plaines, dans les champs, le long d’une rivière, etc.

Un débutant peut très facilement faire l’observation d’une vingtaine d’espèces d’oiseaux, alors qu’un ornithologue expérimenté peut en repérer jusqu’à 80. Parmi les oiseaux les plus observés en hiver, on retrouve le geai bleu, le cardinal, le gros-bec, la mésange, la sittelle, le roselin, le bruant, le sizerin, le chardonneret et le jaseur.

Le randonneur attentif aura pris soin d’apporter quelques graines de tournesol afin d’attirer les mésanges, les sittelles, les sizerins et autres. Vous vous étonnerez de la curiosité de certains oiseaux qui, rapidement, iront jusqu’à manger dans votre main. Outre quelques graines de tournesol, le randonneur emportera des jumelles et un petit guide d’observation afin de mieux s’y retrouver. À ce sujet, le livre de Roger Tory Peterson intitulé Les oiseaux du Québec et de l’est de l’Amérique du Nord est un outil précieux que tout observateur devrait avoir dans son sac à dos. Pour un guide indiquant les meilleurs sites d’observation de la faune ailée au Québec, le livre de Jean Paquin, Où observer les oiseaux au Québec, est un choix judicieux. Pour les accros aux technologies, voici également un site Internet très intéressant : www.oiseauxparlacouleur.com. Il s’agit, comme son nom l’indique, d’un guide d’identification en ligne de plus de 140 oiseaux par leur couleur : un outil interactif, amusant et très facile d’utilisation (accessible aux ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents).

Pour tout connaître sur le sujet ou acheter du matériel (jumelles, mangeoires, guides, affiches, etc.), l’apprenti ornithologue peut se rendre chez Nature Expert (5120 rue de Bellechasse, Montréal, métro Assomption, 514-351-5496, www.ccfa-montreal.com).

Ceux et celles qui désirent adhérer à un club d’ornithologie dans leur région peuvent communiquer avec le Regroupement QuébecOiseaux (514-252-3190 ou 888-647-3289, www.quebecoiseaux.org).

Les clubs de marche et de randonnée

La randonnée pédestre est une activité que l’on pratique souvent en couple ou en famille. Pourtant, il existe beaucoup de clubs de marche au Québec qui proposent des sorties aux quatre coins de la province, dans le nord-est des États-Unis, et même dans le monde (Amérique centrale, Alpes, Népal, etc.). Les raisons qui poussent une personne à se joindre à un club sont très nombreuses, mais deux viennent en tête de liste. D’abord, on s’inscrit à un club pour se motiver, pour combattre la paresse qui nous guette, qui nous empêche « d’aller jouer dehors ». Ensuite, pour rencontrer des gens qui partagent le même intérêt pour une activité physique spécifique.

Il faut savoir « magasiner » son club de marche, car il en existe pour tous les goûts : clubs de marche urbaine, de marche à l’intérieur, de marche rapide, de marche d’endurance, de randonnée en montagne, de randonnée-voyage, clubs pour célibataires, pour aînés, etc. Certains clubs proposent différents types de sorties ainsi que le transport. D’autres clubs optent pour le covoiturage, ce qui réduit passablement le coût d’une sortie.

Il est intéressant de noter que plusieurs clubs de marche organisent des sorties urbaines en semaine, principalement en soirée. Selon le marcheur, ces sorties peuvent être perçues comme une activité en elle-même, ou comme un entraînement en vue des prochaines randonnées en montagne. Peu coûteuses, ces sorties permettent de maintenir une bonne condition physique ainsi qu’un bon rythme de marche (en moyenne autour de 6 km/h), en plus de créer des liens d’amitié.

Pour trouver le club qui vous convient, il suffit de communiquer avec la Fédération québécoise de la marche (514-252-3157 ou 866-252-2065, www.fqmarche.qc.ca) ou le bureau de Kino-Québec de votre région (www.kino-quebec.qc.ca). Dans les boutiques spécialisées, vous trouverez également les dépliants des différents clubs et écoles de plein air. Notez également que plusieurs cégeps et universités ont leur propre club de plein air qui organise des sorties de randonnée pédestre.

Le club Les Sentiers de l’Estrie, un organisme à but non lucratif, gère et entretient un réseau de plus de 200 km de sentiers dans la région des Cantons-de-l’Est, regroupés sous le nom de « Sentier de l’Estrie ». Ce sentier linéaire, l’un des plus longs du Québec, va de Windsor (au nord de Sherbrooke) à la frontière américaine (au sud de Sutton), en passant par les magnifiques monts Orford, Glen, Echo et Sutton.

Outre le sentier linéaire de longue randonnée, le club Les Sentiers de l’Estrie gère également une portion de sentier située plus à l’est et dénommée « zone Chapman ».

Le club Les Sentiers de l’Estrie organise également des excursions guidées, des randonnées d’entretien (nettoyage des sentiers) ainsi que des randonnées en raquettes et en skis de fond.

Afin d’être bien informé avant de parcourir le Sentier de l’Estrie, le randonneur devrait se procurer le topo-guide publié par le club Les Sentiers de l’Estrie, en vente dans certaines boutiques de plein air et disponible en ligne pour les membres sur le site du club (www.lessentiersdelestrie.qc.ca). Ce topo-guide décrit les 12 différentes zones du Sentier de l’Estrie, en plus de la zone Chapman, et explique comment y accéder. Tous les petits détails (points de vue, kilométrage, altitude, bretelles d’accès, emplacements de camping, stationnement, etc.) sont très bien expliqués et sauront guider le randonneur. De plus, 22 magnifiques cartes topographiques, précises et fort bien documentées, sont disponibles, à l’unité ou en totalité.

L’organisme ayant dû négocier des droits de passage pour passer sur plusieurs terrains privés, il est obligatoire de devenir membre (ou d’obtenir un permis journalier) afin de maintenir ces privilèges et assurer une bonne gestion de l’ensemble du réseau.

Les Sentiers de l’Estrie :

819-864-6314, www.lessentiersdelestrie.qc.ca

Le Sentier international des Appalaches

Qui n’a pas entendu parler du célèbre Appalachian Trail, qui traverse 14 États américains de la Géorgie au Maine, soit une petite balade de 3 460 km! Or, depuis le milieu des années 1990, quelques randonneurs ont eu la formidable idée de prolonger ce sentier vers le nord, et plus précisément jusqu’au cap Gaspé, situé dans le parc national Forillon.

Au Canada, ce sentier linéaire de 1 034 km, dénommé le « Sentier international des Appalaches », traverse également le Nouveau-Brunswick du nord au sud. La portion québécoise totalise quelque 650 km. Les derniers aménagements de sentiers ont été achevés à la fin de l’automne 2000. Une vingtaine de points d’accès aménagés permettent de découvrir les différentes sections du sentier.

Le sentier traverse d’abord la superbe vallée de la Matapédia en passant par Causapscal et Amqui. Ensuite, il parcourt d’est en ouest la réserve faunique de Matane puis le parc national de la Gaspésie, avec ses célèbres monts Albert et Jacques-Cartier. De là, il mène au mont Saint-Pierre, qui surplombe le village côtier du même nom, pour se diriger vers l’est en suivant les sommets qui dominent la rive du fleuve Saint-Laurent. Finalement, le Sentier international des Appalaches va rejoindre le parc national Forillon pour terminer sa course au phare du cap Gaspé, qui domine le majestueux golfe du Saint-Laurent.

Le projet de ce sentier nord-américain prend depuis peu des proportions intercontinentales avec l’ajout, depuis 2010, de 11 nouveaux tronçons en Europe (Groenland, Écosse, Islande, Norvège, Suède, Danemark, Pays-Bas, Angleterre, Irlande, pays de Galles, îles Féroé). Le but est ainsi de créer un réseau de sentiers de randonnée pédestre dans les pays où l’on rencontre d’autres portions de ce qui est appelée la chaîne acadienne-calédonienne. D’autres démarches d’agrandissement sont actuellement en cours en France, au Portugal, en Espagne et au Maroc afin d’inclure trois continents au total.

Sentier international des Appalaches : 418-562-7885, www.sia-iat.com

Parcs et réserves

Pour toute information (applications mobiles, brochures, cartes, activités, réservations, périodes d’accès, tarifs, etc.) sur les différents parcs québécois, réserves fauniques québécoises et parcs canadiens, contactez les organismes suivants :

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

418-627-8600 ou 866-248-6936, www.mffp.gouv.qc.ca

Si vous êtes témoin d’actes de braconnage, composez le 800-463-2191 (24 heures sur 24).

Sépaq : 800-665-6527, www.sepaq.com

Parcs Canada : 888-773-8888, www.pc.gc.ca

Vos déplacements au Québec

En voiture

Le bon état général des routes et l’essence moins chère qu’en Europe font de la voiture un moyen idéal pour visiter le Québec en toute liberté. On trouve d’excellentes cartes routières publiées au Québec ainsi que des cartes régionales dans les librairies.

Partage de véhicules

Une option pratique, écologique et économique, pour les résidents du Québec qui ne possèdent pas leur propre automobile, est le service de partage de véhicules, offert notamment par l’entreprise Communauto (www.communauto.com). Plusieurs dizaines de stations de collecte des véhicules sont présentes à Montréal (514-842-4545), mais aussi à Québec (418-523-1788), Sherbrooke (819-563-9191) et Gatineau (819-595-5181).

En autocar

Après la voiture, il s’agit du meilleur moyen de transport pour se déplacer. Bien répartis, les circuits d’autocars couvrent la majeure partie du Québec. Sauf pour les transports urbains, il n’existe pas d’entreprise d’État; plusieurs compagnies d’autocars se partagent le territoire. Au début de chaque section de ce guide, vous retrouverez les coordonnées des principales gares routières de chaque région.

En train

Voyager en train avec VIA Rail (888-842-7245, www.viarail.ca) est un bon moyen de parcourir le Québec en toute tranquillité. En plus des liaisons proposées entre les grands centres urbains de la province (Montréal, Québec, Gatineau), le réseau de VIA Rail permet également de rejoindre des régions plus éloignées comme la Gaspésie, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’Abitibi. Au début de chaque section de ce guide, vous retrouverez les coordonnées des principales gares ferroviaires de chaque région.

En traversier

De nombreux traversiers vous permettront de franchir le fleuve Saint-Laurent ou d’autres cours d’eau. Au début de chaque section de ce guide, vous retrouverez les coordonnées des diverses compagnies maritimes.

En auto-stop

Il existe deux formules : l’auto-stop « libre », ou l’auto-stop « organisé » par l’intermédiaire d’AmigoExpress (877-264-4697, www.amigoexpress.com). L’« auto-stop libre » est fréquent, en été surtout, et plus facile en dehors des grands centres. N’oubliez pas qu’il est interdit de « faire du pouce » sur les autoroutes.

L’« auto-stop organisé » par l’intermédiaire d’AmigoExpress fonctionne très bien en toute saison. Cette entreprise efficace, qui qualifie son service de « covoiturage interurbain », recrute les personnes qui désirent partager les frais d’utilisation de leur véhicule moyennant une petite rétribution (carte de membre obligatoire valide un an : 7,50$, puis 5$ par passager pour la réservation d’un trajet). Le chauffeur reçoit ensuite une compensation variable payée par chaque passager en fonction de la distance effectuée (environ 20$ pour un trajet Montréal-Québec). Les destinations couvrent tout le Québec, mais aussi le reste du Canada et les États-Unis, selon l’occasion.