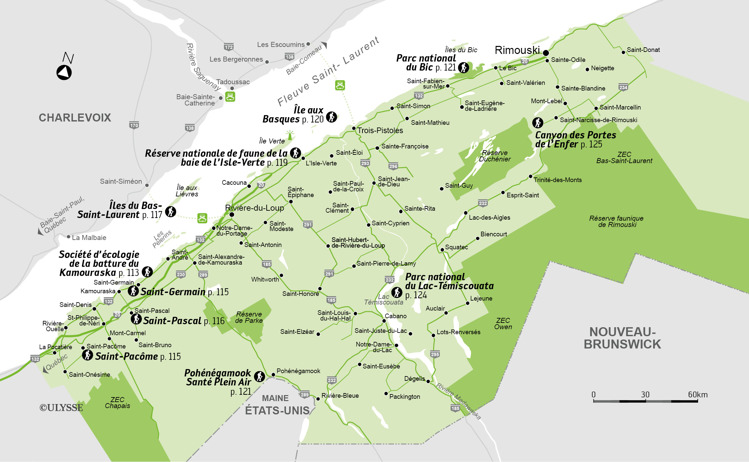

La région très pittoresque du Bas-Saint-Laurent s’étire le long du fleuve depuis la petite ville de La Pocatière jusqu’à Sainte-Luce, et s’étend jusqu’aux frontières américaine et néo-brunswickoise. En plus de sa zone riveraine aux terres très propices à l’agriculture, le Bas-Saint-Laurent comprend une grande zone agroforestière aux paysages légèrement vallonnés et riches de nombreux lacs et cours d’eau.

Le peuplement permanent des terres du Bas-Saint-Laurent débuta dès les origines de la Nouvelle-France, puis se fit par étapes selon la succession des différents modes de mise en valeur du territoire. Les riches terres qui bordent le fleuve furent défrichées puis cultivées. Le paysage de ces plaines reste d’ailleurs structuré selon le mode de division du sol hérité de l’époque seigneuriale. Les terres de l’intérieur furent colonisées un peu plus tard, vers 1850, alors que l’exploitation des richesses forestières se faisait de pair avec la culture du sol.

De nos jours, le Bas-Saint-Laurent propose un cadre enchanteur parsemé d’îles fantastiques, de parcs, de vallées et de littoraux. Les randonnées pédestres y sont délicieuses, variées et fort instructives du point de vue historique.

Le Bas-Saint-Laurent est la région où le premier Sentier national fut complété au Québec, ainsi que la première région à offrir un topoguide. Ainsi, depuis l’automne 2005, le topoguide Sentier national au Québec/Bas-Saint-Laurent permet de découvrir et d’explorer les 12 tronçons (entre 8 km et 15 km chacun) qui forment ce sentier linéaire de 144 km qui relie Trois-Pistoles à Dégelis en passant par quelque 10 municipalités. Fait remarquable, la présence de l’eau (fleuve, lacs, rivières, cascades) se fait sentir tout au long du parcours. Camping et refuges permettent des nuitées confortables. Information auprès de la Corporation du Sentier national au Bas-Saint-Laurent : 418-714-2599, www.sentiernationalbsl.com.

Les transports

En autocar

Rivière-du-Loup : Station-service Pétro-Canada, 317 rue de l’Hôtel-de-Ville O., 418-862-4884

Rimouski : Terminus Orléans Express, 90 av. Léonidas S., 418-723-4923

En train

La Pocatière : 95 av. de la Gare, 418-856-2424 ou 888-842-7245, www.viarail.ca

Rimouski : 57 rue de l’Évêché E., 418-722-4737 ou 888-842-7245, www.viarail.ca

Rivière-du-Loup : 615 rue Lafontaine, 418-867-1525 ou 888-842-7245, www.viarail.ca

Trois-Pistoles : 231 rue de la Gare, 418-851-2881 ou 888-842-7245, www.viarail.ca

En traversier

Rivière-du-Loup–Saint-Siméon :

418-862-5094, www.traverserdl.com

L’Isle-Verte–Notre-Dame-des-Sept-Douleurs : 418-898-2843, www.inter-rives.qc.ca

Trois-Pistoles–Les Escoumins : 877-851-4677, www.traversiercnb.ca

Les principaux centres

Société d’écologie de la batture du Kamouraska

La Société d’écologie de la batture du Kamouraska (SEBKA) se dévoue à faire connaître et protéger l’habitat particulièrement vulnérable que constituent les marais salés de l’estuaire du Saint-Laurent, qui s’étendent le long de la magnifique côte du Kamouraska.

Depuis plusieurs années, la SEBKA gère une base de plein air et aménage des sentiers écologiques, des belvédères d’observation et des accès au fleuve Saint-Laurent, afin que les visiteurs puissent prendre conscience de l’importance et de la fragilité d’un tel milieu naturel. Les marais salés servent entre autres à oxygéner et à purifier les eaux du fleuve. L’estuaire du fleuve Saint-Laurent abrite près de 95% des marais salés du Québec.

SEBKA : droit d’accès; 273 route 132 O., Saint-André, 418-493-9984, www.sebka.ca

Accès

Autoroute 20, sortie 480. La SEBKA est située sur la route 132, à 3 km à l’ouest de Saint-André.

Services et installations

Stationnement, pavillon d’accueil, aires de pique-nique, camping, chalets rustiques et refuges, escalade sportive et cours d’escalade, kayak de mer, randonnées guidées, cartes, brochures.

Le réseau

Le réseau compte six sentiers pour un total de 12 km. Les sentiers le Plateau (2,2 km) et la Grimpe (2,2 km) permettent d’explorer le bois et de grimper jusqu’au belvédère d’observation situé à 70 m au-dessus de la grève, duquel la vue s’étend sur le majestueux fleuve et ses innombrables îles, de même que sur la côte de Charlevoix située de l’autre côté du fleuve. Le long des sentiers, des panneaux thématiques ainsi que plusieurs belvédères agrémentent la balade. Le sentier de la Batture (2,4 km) longe le fleuve depuis le camping de la SEBKA jusqu’au stationnement de la montagne l’Amphithéâtre.

Les monadnocks

Les petites montagnes isolées de Kamouraska portent le nom de « monadnocks ». Ces petites buttes rocheuses abritent habituellement une forêt dite de bonsaïs des plus fragiles. Il faut donc s’abstenir de marcher hors des sentiers désignés.

Dans son célèbre ouvrage intitulé Flore laurentienne, le frère Marie-Victorin (1885-1944) présente ainsi les monadnocks : « Les collines de quartzite d’âge cambrien qui surgissent abruptement de la plaine environnante dans les comtés de Kamouraska, de Témiscouata et de Rimouski, constituent ce que les géologues nomment la formation de Kamouraska, et que nous désignons phytogéographiquement sous le nom d’enclave quartziteuse de Kamouraska. Ces massifs de quartzite sont des habitats extrêmement secs. »

L’Amphithéâtre

boucle de 3 km

boucle de 3 km

environ 100 m

environ 100 m

stationnement de l’Amphithéâtre (note : vous devrez d’abord payer le droit d’accès à la SEBKA)

stationnement de l’Amphithéâtre (note : vous devrez d’abord payer le droit d’accès à la SEBKA)

Si vous n’avez qu’une seule randonnée pédestre à faire dans la région de Kamouraska, celle-ci vous charmera à coup sûr. L’Amphithéâtre est cette belle montagne d’orthoquartzite qui se dresse à proximité du fleuve. Lieu recherché par les grimpeurs de tous niveaux (des cours d’initiation sont proposés), la paroi propose quelque 110 voies d’escalade, dont certaines aériennes à souhait. L’ambiance et les points de vue sur la région y sont tout simplement hallucinants.

Du stationnement, traversez d’abord la route 132. Le sentier principal parcourt un champ et mène rapidement à la forêt. Bien qu’il y ait plusieurs courts sentiers, la boucle que nous vous suggérons emprunte le sentier Les Écoliers, dans le sens des aiguilles d’une montre. Le sentier grimpe vers la paroi d’escalade et, tout près d’elle, tourne à gauche (suivez le panneau indiquant « Randonneurs »). Rapidement, on parvient à un premier point de vue fantastique sur les terres et le fleuve. Le sentier serpente alors sur les rochers et grimpe du côté nord de la montagne. Tout au long de cette ascension facile, la vue n’est pas obstruée, si bien qu’on perd parfois les balises de vue tellement la beauté du panorama est absorbante. Plus loin, la vue porte également vers l’arrière-pays et les terres agricoles. Au sommet de la montagne se dresse un belvédère d’où la vue porte dans toutes les directions. De l’autre côté du fleuve, on distingue aisément les hautes montagnes de Charlevoix. On ne se lasse pas d’admirer les îles du fleuve, de même que les monadnocks de Kamouraska, ces petites buttes érigées çà et là, coupant la monotonie des terres qui s’avancent vers le fleuve. Du belvédère, le sentier Les Écoliers entreprend une longue descente, repasse près de la paroi et mène à l’intersection principale. Si vous disposez de plus de temps, n’hésitez pas à explorer les autres courts sentiers ou à regarder les grimpeurs en action.

Saint-Germain de Kamouraska se révèle être un village paisible, lové entre fleuve et montagne. Derrière le village se dresse le Cabouron, une montagne isolée (monadnock) typique du Kamouraska. À découvrir absolument!

Saint-Germain : 418-492-9771, www.munsaintgermain.ca

Accès

Saint-Germain se trouve à 7 km à l’est du village de Kamouraska, par la route 132.

Services et installations

Stationnement, documentation.

Le réseau

Le sentier du Cabouron

4,4 km aller-retour

4,4 km aller-retour

environ 100 m

environ 100 m

stationnement de la halte située en face du cimetière de Saint-Germain (route de Saint-Germain)

stationnement de la halte située en face du cimetière de Saint-Germain (route de Saint-Germain)

Du stationnement, traversez d’abord la route pour atteindre le début du sentier. Assez plat et bien balisé, le sentier traverse un chemin de ferme, puis parcourt une jeune forêt de conifères. Rapidement on rejoint le premier point de vue, qui s’ouvre sur les environs. Puis le sentier progresse sur des rochers, et la vue porte sur les fermes de l’arrière-pays. Le sentier grimpe alors davantage et passe par deux haltes (du Suroît et du Nordet). Tout au long de la montée, les points de vue se succèdent et rivalisent de beauté. La montée finale s’effectue le long d’une superbe crête rocheuse où les arbres se sont transformés en bonsaïs. Impossible de manquer le belvédère du Faucon (2,2 km), tellement reconnaissable en raison de son toit en forme d’immense aigle. Du belvédère, la vue est tout simplement époustouflante. On ne se lasse pas d’admirer le fleuve, les montagnes de Charlevoix et la magnifique région de Kamouraska. Le retour se fait par le même sentier.

Variante : du belvédère du Faucon, vous pouvez poursuivre votre randonnée jusqu’à la halte Mississipi et revenir au stationnement en empruntant le rang du Mississipi, pour une boucle de 8 km au total.

Fondée en 1851, la municipalité de Saint-Pacôme s’est développée en bordure de la magnifique rivière Ouelle, qui coule sur 76 km. Depuis quelques années, la municipalité s’est tournée vers le développement récréotouristique (pêche, randonnée, ski, golf, etc.). Depuis 2002, le village est la Capitale du roman policier, et la Société du roman policier de Saint-Pacôme décerne chaque année deux prix. Enfin, c’est à Saint-Pacôme qu’est né en 1939 le pianiste André Gagnon, au 236, boulevard Bégin (route 230). Son père, David Gagnon, fut maire du village au début des années 1930.

Saint-Pacôme : 27 rue St-Louis, Saint-Pacôme, 418-852-2356, www.st-pacome.ca

Accès

Autoroute 20, sortie 450.

Services et installations

Stationnements, documentation, aires de pique-nique.

Le réseau

Le réseau compte trois sentiers pour un total de 4,8 km.

Le Brise-Culottes

2,2 km aller

2,2 km aller

nulle

nulle

stationnement situé au bout de la rue Galarneau

stationnement situé au bout de la rue Galarneau

Durant l’été, la rivière Ouelle accueille les pêcheurs qui viennent taquiner le saumon, mais également la truite. On y retrouve quelque 30 fosses, gérées par la Société de gestion de la rivière Ouelle (SGRO). Le sentier longe constamment la rivière. Un pont suspendu permet de la traverser. Des escaliers descendent jusqu’à la gorge et mènent à la chute du Cran Rouge. Le retour se fait par le même sentier ou en empruntant la rue Galarneau.

La côte Norbert

0,8 km aller

0,8 km aller

100 m

100 m

stationnement de la Station plein air Saint-Pacôme (35 rue Caron, 418-852-2430)

stationnement de la Station plein air Saint-Pacôme (35 rue Caron, 418-852-2430)

De la station de ski, le sentier grimpe continuellement dans la montagne, passe par un premier belvédère et rejoint le sommet d’où la vue est vraiment remarquable. La croix du belvédère fut érigée en 1950. Illuminée, elle fait 15 m de hauteur. Elle a remplacé la première croix plantée en 1850. Le retour se fait par le même sentier ou en empruntant la Côte-Norbert.

La côte des Chats

4 km aller-retour

4 km aller-retour

100 m

100 m

stationnement dans le chemin de la Montagne, par la rue Galarneau

stationnement dans le chemin de la Montagne, par la rue Galarneau

Sans grande difficulté, ce sentier permet de fouler l’un des plus hauts sommets du pays de Kamouraska. À son extrémité, il mène au belvédère Pierre-Ouellet, d’où la vue est des plus jolies. Le retour se fait par le même sentier.

La petite municipalité de Saint-Pascal est née de la seigneurie de Kamouraska en 1827. Elle a connu la prospérité au XIXe siècle grâce à la force des courants de la rivière aux Perles, qui a incité des entrepreneurs à construire des moulins à farine, à scie et à carder sur ses berges. Obtenant le statut de ville en 1966, Saint-Pascal compte aujourd’hui 3 500 citoyens.

Saint-Pascal : 536 av. de la Gare, Saint-Pascal, 418-492-7753 ou 418-492-2312, www.villesaintpascal.com

Accès

Autoroute 20, sortie 465.

Services et installations

Stationnements, brochure, aires de pique-nique.

Le réseau

Le réseau compte trois sentiers pour un total de 8,5 km.

Le circuit patrimonial de Saint-Pascal

maximum 5 km

maximum 5 km

nulle

nulle

Gare patrimoniale (536 av. de la Gare)

Gare patrimoniale (536 av. de la Gare)

Avant d’entreprendre ce circuit, procurez-vous la brochure du « Circuit Patrimonial » à la Gare patrimoniale ou à l’hôtel de ville (405 rue Taché). Le parcours est parsemé de panneaux d’identification et vous fera découvrir les principaux lieux historiques de la ville (auberges, églises, écoles, bureau de poste, gare, magasin général, maisons bourgeoises, etc.).

Le parc des Sept-Chutes

2,5 km aller

2,5 km aller

50 m

50 m

stationnement situé dans le rang 4 Ouest, par la rue Taché

stationnement situé dans le rang 4 Ouest, par la rue Taché

Propriété de la ville de Saint-Pascal, le sentier du parc des Sept-Chutes longe la rivière Kamouraska. Il grimpe quelque peu dès le départ et traverse un splendide peuplement de pins rouges qui furent épargnés de la coupe forestière. Rapidement, on entend la rivière qui coule en bas et, peu de temps après, on commence à entrevoir les cascades. Après quelques beaux points de vue sur la rivière, un escalier permet de descendre jusqu’à la chute principale, afin de la contempler de plus près et d’entendre son grondement. Ce lieu est idéal pour pique-niquer. Encaissée dans la gorge, la chute compte plusieurs niveaux. Passé la chute principale, le sentier se prolonge, traversant un boisé ainsi que des terres agricoles. Le retour se fait par le même sentier.

Variante : si vous désirez effectuer une très courte randonnée, faites l’aller-retour jusqu’à la chute principale (1,2 km au total).

La Montagne à Coton

1 km aller-retour

1 km aller-retour

150 m

150 m

stationnement situé dans le rang 2

stationnement situé dans le rang 2

Ce sentier tire son nom du père Coton, un ermite qui arriva à Saint-Pascal en 1855 et qui fit beaucoup parler de lui. La légende raconte qu’il n’était pas des plus catholiques! Quant à lui, le sentier qui mène au sommet se révèle très court, mais il grimpe constamment et est assez abrupt. Plusieurs escaliers facilitent cependant l’ascension. Des panneaux d’interprétation nous racontent la flore des lieux. Au sommet, le belvédère principal est spacieux et comporte des bancs. La vue, dans toutes les directions, est imprenable. La Montagne à Coton compte parmi les monadnocks de Kamouraska, ces petites buttes rocheuses sorties tout droit de la plaine. Le retour se fait par le même sentier.

Entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon se cache, au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, l’un des secrets les mieux gardés du Québec : les îles du Bas-Saint-Laurent.

Avec leurs nombreux sentiers de randonnée pédestre, leurs plages, leurs anses, leur phare restauré et les nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques qui y séjournent, les îles du Bas-Saint-Laurent ne manquent pas d’éblouir les visiteurs. Que ce soit pour une visite de quelques heures ou pour un séjour de plusieurs jours, le visiteur sera ravi de découvrir une nature aussi riche et diversifiée au beau milieu du fleuve qui déjà prend des allures de mer.

Les îles du Bas-Saint-Laurent sont composées des îles du Pot à l’Eau-de-Vie, de l’île aux Lièvres et de l’archipel Les Pèlerins. Mis à part quelques tentatives, ces îles n’ont jamais vraiment été habitées par l’homme. Oiseaux de toutes sortes et phoques en ont donc fait leur lieu de séjour préféré.

Aujourd’hui, ces îles appartiennent à la Société Duvetnor, une corporation vouée à la conservation de la faune et de ses habitats dans l’estuaire du Saint-Laurent. Afin de recueillir des fonds pour acheter et ainsi protéger à jamais ces îles, cette société s’est lancée dans la récolte et la mise en marché du précieux duvet du canard eider pour la fabrication de l’édredon. La récolte s’effectue vers le début du mois de juin. On retrouve quelque 10 000 nids sur les îles.

À partir de 1984, la Société Duvetnor acheta les différentes îles pour sauvegarder l’habitat des nombreux oiseaux marins qui y nichent (grands hérons, cormorans à aigrettes, eiders à duvet, bihoreaux à couronne noire, mouettes tridactyles, guillemots à miroir, goélands, petits pingouins, etc.), ainsi que celui des phoques communs et des phoques gris.

Depuis 1989, le public est invité à découvrir les îles, mais ce n’est que depuis 1992 que les visiteurs peuvent enfin y séjourner grâce aux différentes infrastructures d’accueil.

Société Duvetnor : droit d’accès; juin à sept; 200 rue Hayward (marina), Rivière-du-Loup, 418-867-1660, www.duvetnor.com

Accès

Le départ a lieu au quai de Rivière-du-Loup, juste à côté du traversier Rivière-du-Loup–Saint-Siméon.

Services et installations

Stationnement, navette, excursion en bateau, randonnée-découverte, comptoir d’interprétation, camping, auberge, maisonnettes, phare, cartes, dépliants.

Le réseau

Le réseau compte une douzaine de sentiers pour un total de plus de 40 km. Les randonnées sont presque toutes faciles. On y entreprend cependant quelques montées abruptes. Les sentiers sont entretenus et bien balisés, et de nombreux parcours peuvent y être effectués. La carte des sentiers, fort bien élaborée, permet de s’y retrouver facilement.

Île aux Lièvres

L’île, d’une longueur de 13 km et d’une largeur maximale de 1,5 km, offre un réseau de 40 km de sentiers pour la randonnée pédestre. Plus de 100 panneaux permettent de se repérer facilement (nom des sentiers, directions, localisation, kilomètres, etc.). L’île aux Lièvres est la plus grande île inhabitée (par l’homme) de tout le fleuve Saint-Laurent.

Au départ, le sentier La grande course (14,4 km) mène jusqu’à la pointe Est de l’île, surnommée « Le bout d’en bas », où il est fréquent d’entendre les phoques. Cette pointe abrite également une petite prairie où cohabitent persil sauvage et seigle de mer.

Le retour se fait par les sentiers De la mer (9,9 km), qui longe le côté nord de l’île et où l’on peut observer des bélugas, et De la corniche (1,9 km), qui offre, par beau temps, plusieurs points de vue magnifiques sur la côte de Charlevoix.

Près du débarcadère, en début de soirée, on peut observer, à l’aide de jumelles, les centaines de petits pingouins qui nichent dans la falaise de l’île Le Gros Pot, située juste en face.

Au deuxième jour, il est possible de parcourir les sentiers De la chouette, De l’anse double, Des eiders (4 km au total), ainsi que quelques autres où les petites anses rocheuses, les oiseaux et les superbes points de vue rempliront votre tête de merveilleux souvenirs. Mais le plus joli sentier est certainement celui Du jardin (2 km), qui passe sur l’échine centrale de l’île (86 m) et d’où l’on peut observer à la fois la rive nord et la rive sud du fleuve. Le sol est parsemé de terrasses où abondent les lichens et les sabots de la Vierge. En ouvrant l’œil, on aperçoit de splendides épinettes en forme de bonsaïs. C’est que les nombreux lièvres de l’île s’amusent à sculpter ces épinettes.

À propos, l’île est remplie de jolis lièvres qui ont parfois la taille d’un gros lapin domestique. Ces lièvres, qui n’ont pas d’ennemis connus, ont façonné et modifié la forêt de l’île. Comble du bonheur pour le campeur, l’île n’abrite aucun raton laveur, porc-épic ou mouffette!

Sur l’île aux Lièvres, on retrouve quatre emplacements de camping, des maisonnettes, une auberge, un café, la maison des gardiens ainsi qu’un kiosque d’interprétation. Le premier emplacement de camping, celui de la Plage, est situé à 200 m du débarcadère, alors que le deuxième, celui des Cèdres, se trouve sur le côté nord-ouest de l’île et demande une petite marche de 3 km. Le troisième emplacement de camping se trouve dans le secteur de l’Anse à la Boule. Enfin, le quatrième emplacement de camping, celui des Bélugas, se trouve à la pointe Ouest de l’île, soit à 11 km du point de départ. Les maisonnettes sont entièrement meublées et équipées (literie, cuisine complète, douche, barbecue, etc.).

Îles du Pot à l’Eau-de-Vie

Après quelques jours de camping, il est possible de se gâter quelque peu en s’offrant « La nuitée au phare ». Le bateau vient vous chercher sur l’île aux Lièvres et, après une petite croisière commentée par un naturaliste, vous dépose sur l’île du phare du Pot à l’Eau-de-Vie. Le naturaliste, ou guide-interprète, éveille la curiosité des visiteurs en expliquant le mode de vie particulier des oiseaux marins que l’on retrouve dans cette partie du fleuve Saint-Laurent.

Sur cette île se dresse un magnifique phare historique (1861). En mars 1999, il a été désigné « édifice classé du patrimoine fédéral ». Ce phare servit pendant une centaine d’années, soit jusqu’en 1962. Il avait, à l’époque, un jumeau identique situé sur l’île Le Long Pèlerin. Ce dernier, dont il ne subsiste que la tour squelettique, servit également pendant près d’un siècle.

Le phare de l’île du Pot à l’Eau-de-Vie comprend trois jolies chambres magnifiquement décorées, en plus du salon et de la cuisine où trône fièrement un superbe poêle à bois. Les hôtes habitent une petite maison tout à côté du phare, où ils préparent les repas et les montent le moment venu. Le menu propose une fine cuisine régionale.

À l’intérieur du phare, il faut gravir les 40 marches de la tour centrale pour profiter d’une vue grandiose sur l’immense estuaire. Les chambres ont vue sur le fleuve et, le matin venu, les cris des goélands et les roucoulements des eiders à duvet vous bercent les oreilles.

Sur l’île, de magnifiques petits sentiers font découvrir les petites anses paisibles ainsi que l’épitaphe qui marque la sépulture du soldat Yeoman, mort en 1814, sans doute par accident, sur le bateau Endeavour qui se trouvait alors près de l’île.

Réserve nationale de faune de la baie de L’Isle-Verte

La baie de L’Isle-Verte est aussi belle que précieuse. On y retrouve de superbes marais intertidaux parsemés de marelles, ainsi que de vastes étendues herbeuses où abondent les spartines, qui font la joie des nombreux canards noirs que l’on peut y observer.

La baie de L’Isle-Verte est également l’une des trois seules réserves nationales de faune du Québec à être reconnues « patrimoine naturel essentiel » par la Convention de Ramsar. L’interprétation de la faune et de la flore des marais permet donc de sensibiliser les visiteurs à la beauté et à la fragilité de ce milieu naturel.

Afin de parcourir les lieux sans trop affecter la fragile végétation, la réserve offre un petit réseau de sentiers de randonnée pédestre qui permet aux visiteurs d’explorer en toute quiétude cette admirable baie. On propose également un autre sentier, dans la région de Gros-Cacouna, qui permet de grimper dans la montagne et de profiter de magnifiques points de vue, notamment en direction de l’île Verte.

Réserve nationale de faune de la baie de L’Isle-Verte : 800-668-6767, www.ec.gc.ca

Accès

Le centre d’interprétation La Maison Girard est situé au 371, route 132 Est, à L’Isle-Verte.

Services et installations

Stationnement, centre d’interprétation, aire de pique-nique, dépliants.

Le réseau

Le réseau compte trois sentiers pour un total de 4 km. Le sentier de la Digue (1 km) passe dans le marais à spartine et constitue un excellent lieu pour observer la sauvagine au printemps. Le sentier des Roitelets (2,5 km) forme une petite boucle qui débute en milieu agricole avant de grimper sur un cran rocheux (monadnock), pour ensuite redescendre sur une digue située entre le marais salé et un étang d’eau douce.

Un autre sentier, situé plus à l’ouest, au Site ornithologique du marais de Gros-Cacouna, mérite une visite. Dénommé le sentier de la Montagne (boucle de 3,9 km), il débute près du marais à spartine, où l’on retrouve également deux tours d’observation ainsi que des panneaux d’interprétation. Le sentier grimpe d’abord dans une montagne (ancienne île) haute de quelque 80 m et parsemée d’épinettes noires, avant de déboucher sur des points de vue saisissants sur le marais aménagé ainsi que sur le fleuve Saint-Laurent. On y observe entre autres le quai de Rivière-du-Loup, les îles du Pot à l’Eau-de-Vie, l’embouchure du Saguenay, l’île Verte et, parfois, de jolis bélugas qui forment des taches blanches sur les eaux du fleuve.

L’île aux Basques est située à 5 km au large de Trois-Pistoles. Elle appartient à la Société Provancher d’histoire naturelle. La visite de l’île doit obligatoirement se faire en compagnie d’un guide. Deux visites sont proposées, soit une excursion guidée d’une durée de 3h sur un parcours d’environ 2 km et un séjour en hébergement (trois chalets en location) pendant lequel vous avez accès à l’île entière.

Île aux Basques : droit d’accès; 418-851-1202, www.provancher.qc.ca

Accès

Route 132 jusqu’au quai de Trois-Pistoles.

Services et installations

Randonnées guidées, transport par bateau, location de chalets, carte.

Le réseau

Île aux Basques

6 km

6 km

faible

faible

quai de Trois-Pistoles

quai de Trois-Pistoles

Les sentiers sont aménagés dans un milieu naturellement exceptionnel où la faune, la flore et le passé historique séduisent les visiteurs. On y observe entre autres des monuments commémoratifs de la présence des Amérindiens et de celle des pêcheurs basques qui venaient chasser la baleine. Des belvédères offrent des points de vue saisissants sur les rives nord et sud du fleuve Saint-Laurent. À ce jour, près de 230 espèces d’oiseaux ont été observées ici.

Le centre de vacances Pohénégamook Santé Plein Air propose depuis 1971 une gamme complète d’activités de plein air, et ce, toute l’année durant. Le nom de Pohénégamook provient de l’amérindien et signifie « endroit de campement » ou « lieu de repos ». Le climat de relaxation et de détente qui y prédomine permet l’acquisition d’habitudes de vie saines. D’ailleurs, le centre Pohénégamook se spécialise dans les soins du corps (bains relaxants, algothérapie, thérapie aux huiles essentielles, massages, pressothérapie, etc.).

Pohénégamook Santé Plein Air : droit d’accès; 1723 ch. Guérette, Pohénégamook, 418-859-2405 ou 800-463-1364, www.pohenegamook.com

Accès

Autoroute 20, sortie 488. Prenez la route 289 Sud jusqu’à Pohénégamook.

Services et installations

Stationnement, aire de pique-nique, aire de jeux, camping, chalets, auberge, spa, animation, cartes, dépliants.

Le réseau

Le réseau compte trois sentiers pour un total de 10,6 km. Le sentier Écologique (boucle de 3,2 km) est situé en forêt et longe en partie le lac Pohénégamook. Des panneaux d’interprétation vous renseignent sur la faune et la flore des lieux. Le sentier Escalade (boucle de 2,6 km) permet d’accéder à deux petites parois d’escalade (8 m) des monts Notre-Dame. Du haut des parois, la vue s’étend sur le lac Pohénégamook, le village de Saint-Éleuthère et les montagnes américaines. Le sentier Des Sommets (boucle de 4,8 km) permet également d’effectuer une jolie boucle qui mène à plusieurs sommets et culmine à une altitude de 450 m.

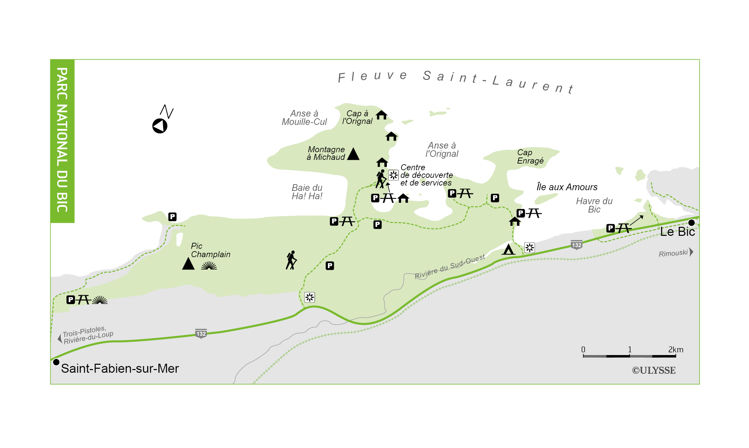

Le parc national du Bic, situé entre les villages du Bic et de Saint-Fabien-sur-Mer, fut créé en 1984 afin de protéger une partie du littoral de l’estuaire.

D’une superficie de 33 km², ce parc qui avance dans le fleuve est constitué de plusieurs îles et presqu’îles. Caps et pointes rocheuses ainsi que baies et anses forment le magnifique paysage du parc national du Bic.

Les eaux froides et salées du fleuve Saint-Laurent accueillent une flore et une faune des plus diversifiées. Goélands, cormorans et eiders côtoient phoques gris et phoques communs. Il est même possible de cueillir des myes et des moules bleues.

Les visiteurs désireux d’observer les phoques gris et les phoques communs se rendront d’abord à l’Anse aux Bouleaux-Ouest. Du stationnement Cap Caribou, le petit sentier descend directement à la plage de l’anse. En se déplaçant le long de celle-ci, notamment vers l’ouest (sur la gauche), on peut observer jusqu’à une douzaine de phoques qui se prélassent sur des rochers ou jouant dans l’eau. Il est vivement conseillé d’apporter des jumelles afin de pouvoir admirer ces petites têtes sympathiques et joyeuses qui sortent de l’eau pour vous regarder.

La légende raconte qu’« à l’époque de la création, Dieu, ayant fait les montagnes, chargea un ange d’aller les distribuer sur toute la surface de la terre. Arrivé au Bic, terme de son voyage, son manteau pesait encore lourdement, l’ange fit alors ce que nous aurions fait nous-mêmes en pareilles circonstances : en tournant son manteau, il le secoua vigoureusement; c’est pourquoi, dit-on, il y a tant de montagnes au Bic ». (Michaud, Abbé J.D., Les étapes d’une paroisse, 1925.)

Malgré sa petite taille, le parc du Bic est l’un des plus beaux et des plus enchanteurs parcs nationaux du Québec. Seule ombre au tableau, le foutu train qui semble passer directement devant votre tente à 5h du matin!

Parc national du Bic : droit d’accès; 418-736-5035 ou 800-665-6527, www.sepaq.com/pq/bic

Accès

Route 132. Après le village de Saint-Fabien, prenez l’entrée de Cap-à-l’Orignal.

Services et installations

Stationnements, centre d’accueil et d’interprétation, exposition, rampe de mise à l’eau, camping, location de vélos, causeries, randonnées guidées, cartes, dépliants.

Le réseau

Le réseau compte 11 sentiers pour un total de 25 km. Par ailleurs, plusieurs kilomètres peuvent être parcourus au gré des marées, le long des côtes. Le parc compte également une magnifique piste cyclable d’une longueur de 15 km.

Le tour du cap à l’Orignal

(par les sentiers)

boucle de 7 km

boucle de 7 km

95 m

95 m

stationnement de la ferme Rioux

stationnement de la ferme Rioux

Il s’agit ici de faire le tour du cap à l’Orignal ainsi que de la montagne à Michaud par les sentiers Contrebandier, Miquelon, Escaliers et Scoggan. Le sentier Contrebandier, qui mène à l’anse à Mouille-Cul, était emprunté par les contrebandiers pendant la Prohibition pour aller chercher l’alcool interdit. Puis le chemin suit le sentier le Miquelon, du nom du whisky de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour bifurquer sur le sentier les Escaliers, qui grimpe sur la montagne à Michaud et rejoint le sentier Scoggan. Ce dernier porte le nom du botaniste canadien Homer J. Scoggan et descend vers l’est jusqu’à l’anse à Damase, d’où l’on revient sur ses pas pour se rendre au stationnement.

La Pinède

5,8 km aller-retour

5,8 km aller-retour

140 m

140 m

stationnement de la ferme Rioux

stationnement de la ferme Rioux

Il faut d’abord suivre le sentier Scoggan, qui grimpe vers l’ouest à plus de 100 m d’altitude jusqu’à l’intersection du sentier La Pinède. Celui-ci, long de 1 km, monte à une altitude de 140 m sur le flanc sud de la montagne à Michaud. La vue sur la baie des Ha! Ha!, les îles du Bic et l’anse à l’Orignal est superbe ici. Le sentier permet d’observer de magnifiques pins gris centenaires. Le retour se fait par le même sentier.

Le tour du cap à l’Orignal

(par le littoral)

boucle de 9 km

boucle de 9 km

95 m

95 m

stationnement de la ferme Rioux

stationnement de la ferme Rioux

Ce sentier n’est pas balisé. De plus, il faut vérifier l’horaire des marées au centre d’interprétation avant de s’y aventurer. Le sentier suit le littoral, de l’anse à Wilson à l’anse à Damase puis à l’anse à Voilier, avant de contourner le cap à l’Orignal pour aboutir à l’anse à Mouille-Cul. De là, on continue vers l’ouest, où l’on contourne les escarpements de la montagne à Michaud pour arriver à la fourche à Louison, où l’on emprunte le sentier Scoggan d’ouest en est jusqu’à l’anse à Damase. Le tour demande environ 3h de marche.

Le pic Champlain

6 km aller-retour

6 km aller-retour

245 m

245 m

stationnement du pic Champlain

stationnement du pic Champlain

Le sentier du pic Champlain n’est pas vraiment difficile ni vraiment très long. Par contre, on ne peut pas le qualifier de facile. Après quelques sueurs, le sommet est enfin atteint. Du haut du pic Champlain (346 m), la vue sur toute la baie est des plus spectaculaires. Un belvédère permet de mieux apprécier le panorama. Le retour se fait par le même sentier.

L’îlet au Flacon

boucle de 1 km

boucle de 1 km

faible

faible

stationnement de l’îlet au Flacon, près de Saint-Fabien-sur-Mer

stationnement de l’îlet au Flacon, près de Saint-Fabien-sur-Mer

Cette magnifique petite boucle peut être parcourue en 30 min et mène de l’anse à Mercier à l’anse à Capelans. Ce sentier, situé à l’ouest du parc du Bic, n’est pas balisé.

Parc national du Lac-Témiscouata

L’un des derniers-nés de la grande famille de la Sépaq, le parc national du Lac-Témiscouata a ouvert ses portes à Squatec en 2013, autour des rives du grand lac dont il porte le nom. Avec sa forêt ancienne, ses points de vue saisissants depuis le sommet de la Montagne du Fourneau et ses circuits nautiques sur les lacs Touladi et Témiscouata, le parc offre un échantillon représentatif de l’environnement privilégié de la région des monts Notre-Dame. Si vous levez la tête au bon moment, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir l’un des pygargues qui reviennent annuellement nidifier dans le parc. Autre particularité intéressante du territoire : les sites archéologiques et les nombreux artéfacts découverts par les chercheurs et les visiteurs qui fouillent le sol du parc.

Parc national du Lac-Témiscouata : droit d’accès; 418-855-5508 ou 800-665-6527, www.sepaq.com/pq/tem

Accès

Autoroute 20 Est jusqu’à Rivière-du-Loup, puis autoroute 85 Sud jusqu’à la sortie 40 et suivez les indications vers Squatec. À l’entrée de Squatec, tournez à droite dans le chemin de la Vieille-Route. L’accueil du Petit lac Touladi se trouve à 10 km.

Services et installations

Stationnements, centre d’accueil et d’interprétation, camping, location de canots, de kayaks et de vélos, aires de pique-nique, dépanneur, initiation à la fouille archéologique, randonnées guidées, cartes, dépliants.

Le réseau

Le réseau compte quatre sentiers de randonnée pédestre et deux sentiers polyvalents (marche et vélo) pour un total de 27 km. La randonnée de la Rivière-des-Mémoires est particulièrement intéressante avec ses installations d’interprétation sur l’histoire de la région, les premiers peuplements et la faune locale. Par ailleurs, le Sentier national traverse le parc du nord au sud par quatre tronçons : les Cascades Sutherland, la Montagne du Fourneau, la rivière Touladi et la Grande Baie.

La Montagne-du-Fourneau

boucle de 5,5 km

boucle de 5,5 km

95 m

95 m

centre de découverte et de services (chemin de la Vieille-Route, km 18,5)

centre de découverte et de services (chemin de la Vieille-Route, km 18,5)

Le sentier de la Montagne-du-Fourneau est une randonnée incontournable du parc. On marche d’abord dans une pinède de pins blancs et rouges, classée écosystème forestier rare. L’ascension mène par la suite à une érablière à travers laquelle on jouit de beaux points de vue sur le lac. Mais le panorama le plus saisissant est celui qui nous est offert depuis le belvédère de la montagne, point le plus haut de la région.

Le canyon des Portes de l’Enfer est situé à Saint-Narcisse-de-Rimouski, soit à une trentaine de kilomètres au sud de Rimouski. Le terme de « porte » était utilisé pour signifier l’étroitesse d’une rivière, dans ce cas-ci la rivière Rimouski, qui compliquait le travail des draveurs.

Bien que la rivière soit étroite ici, ça n’a pas empêché les magnifiques chutes de suivre leur cours. La rivière Rimouski prend sa source dans le lac Tiarks, au Nouveau-Brunswick, et coule sur 113 km avant de rejoindre la ville de Rimouski et le fleuve Saint-Laurent.

Les enfants adoreront le parcours de géocaching Rallye des sens ou encore le sentier enchanté « Les Portes d’Oniria », une randonnée interactive avec jeux de sons et lumières dans la forêt.

Canyon des Portes de l’Enfer : droit d’accès; 418-735-6063, www.canyonportesenfer.qc.ca

Accès

De Rimouski, prenez la route 232 vers Saint-Narcisse-de-Rimouski et suivez les indications.

Services et installations

Stationnement, centre d’accueil, aire de pique-nique, camping, restauration (été), aire de jeu, dépliants.

Le réseau

Le réseau compte trois sentiers pour un total de 9,4 km. Le sentier Le Draveur (boucle de 5,2 km) mène à une passerelle suspendue qui domine la rivière de ses 63 m. Cette passerelle est considérée comme la plus haute du Québec. Il faut ensuite descendre les 300 marches afin d’aller admirer le canyon de plus près. On peut y observer deux chutes d’environ 20 m. Le sentier Grand Sault (boucle de 1 km), quant à lui, mène à la chute le Grand Sault (20 m), où le fort débit d’eau est parfois très spectaculaire. Des escaliers ainsi que quatre belvédères offrent des points de vue intéressants.

Autres randonnées, balades et découvertes

Petit Témis

Rivière-du-Loup, 418-868-1869, www.petit-temis.com

Ce parc linéaire de 112 km, davantage parcouru par les cyclistes, relie Rivière-du-Loup et Edmunston (Nouveau-Brunswick). La section qui mène de Cabano à Dégelis (30 km) est considérée comme la plus intéressante.

Pointe-au-Père

Le magnifique phare rouge et blanc de Pointe-au-Père (30 m), le deuxième plus haut au Canada, désigne l’endroit précis où le fleuve devient officiellement l’estuaire du Saint-Laurent. Le visiteur ne manquera pas de visiter le Site historique maritime de la Pointe-au-Père (droit d’accès; 1000 rue du Phare, 418-724-6214, www.shmp.qc.ca), qui abrite la station de phare, le pavillon Empress of Ireland et le sous-marin Onondaga. À environ 1 km à l’ouest du site, la Réserve nationale de faune de Pointe-au-Père (av. Père-Nouvel N., 800-668-6767) constitue un lieu de protection extrêmement important pour les milliers d’oiseaux de rivage ainsi que pour les oiseaux aquatiques qui y font halte lors des migrations. Un petit sentier mène à un point d’observation qui donne sur la rivière Sainte-Anne et les marais salés.

Île Verte (par le traversier)

Observation des baleines sur la rive nord; visite du phare (1809) et d’une ancienne école de rang. À la fin de juillet, lors de la plus longue marée basse, on y organise la traversée à pied entre le village de L’Isle-Verte et l’île. Cette traversée d’une durée d’environ 2h se fait sur le bien nommé « Sentier de la bouette » et attire des centaines de personnes.

Les sentiers du littoral et de la rivière Rimouski

418-723-0480, www.ville.rimouski.qc.ca

Au départ du parc Beauséjour, deux circuits (Draveurs, 5,1 km; l’Éboulis, 4,5 km) longent la rivière Rimouski, alors qu’un autre circuit (Le Littoral, 5,5 km) longe la rive du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la plage du Rocher blanc. Une petite carte des circuits est offerte à l’office du tourisme.

Parc des Chutes

rue de la Chute (par la rue Frontenac), Rivière-du-Loup, 418-867-6700, www.ville.riviere-du-loup.qc.ca

Situé en plein centre-ville de Rivière-du-Loup, ce parc abrite de superbes chutes de quelque 33 m de haut. De plus, on y trouve plusieurs sentiers de randonnée pédestre qui totalisent une dizaine de kilomètres.

Île Saint-Barnabé

droit d’accès; marina de Rimouski (route 132), 800-746-6875, www.ilestbarnabe.com

Si vous êtes dans la région de Rimouski durant la saison estivale, n’hésitez pas à aller vous balader dans les sentiers pédestres (15 km au total) de l’île Saint-Barnabé, située tout juste en face de la ville. Après votre randonnée en bateau pneumatique, l’île vous charmera par sa beauté et sa quiétude. Points de vue magnifiques, notamment sur Rimouski, plages, nombreuses espèces d’oiseaux, phoques et aires de pique-nique agrémentent la visite. Superbes emplacements de camping rustique sur place.