VIVENCIA

El final siempre era el mismo: desesperación, ganas de abandonar la tarea que tantas noches le había desvelado, que tantas horas le había robado a su rutina diaria. Pero siempre volvía al problema como el que regresa a un crucigrama vital para el que no tiene solución.

Se ponía frente a la pizarra, escribía la ecuación, daba dos pasos atrás y miraba con perspectiva. En alguna ocasión, y como si de un milagro matemático lingüístico se tratara, creía que se le aparecía la palabra, era como si las letras se desplazaran solas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda hasta formar eso que todavía desconocía lo que era. Pero a los pocos segundos todo se desvanecía en el aire y regresaba al punto de partida. Lo más dificultoso del asunto siempre fue no saber exactamente lo que buscaba, no tener idea de la apariencia de la presa, de la cantidad de sílabas que poseía, de si tendría un hiato o un diptongo, no podía imaginar siquiera su sonoridad porque nadie jamás la había pronunciado.

Cuando la derrota asomaba a su despacho y caía cansado en el sofá sólo le animaba pensar en la gran cantidad de hombres y mujeres que habían vivido muchos siglos antes que él y que se tuvieron que enfrentar cada día a lo que se enfrentaba él ahora. Tuvo que existir una primera persona que en un momento dado llamara «árbol» al «árbol», fuese en el idioma que fuese. Quizá de repente iba caminando por un jardín y levantó el brazo y le salió la palabra, pero, si en vez de «árbol» lo hubiese llamado «crosia», ahora mismo los bosques estarían llenos de «crosias».

Una vez que salía de ese periodo de ensoñación volvía a fijar la vista sobre el encerado, y a encontrarse con la fórmula. «Vida» procedía del verbo ‘vivere’, y en ese maldito verbo estaba la clave de lo que buscaba, sólo tenía que bucear por él, dejarse caer por los valles y depresiones de las uves, escalar hasta el punto de la i, hacer noche en ese lugar y preguntarse por qué a alguien se le había ocurrido poner ese ápice encima de una línea vertical y por qué alguien había bautizado la i como i y no como u o como o; es decir, la i podía ser u. De la posada de la i salía rápido antes de caer en la locura y volvía a descender plácidamente por la uve sintiendo el aire fresco que anunciaba la proximidad de la e. En la uve solía parar a almorzar y meditaba consciente de que el hecho de que existiesen dos uves en esa palabra no debía de ser algo casual, consciente de que la uve era el pasaporte para llegar al destino. Dejándose llevar en la e, la erre le daba pereza, no creía que tuviese la más mínima trascendencia ni que fuera a aportar nada. Estaba ahí porque tenía que estar, porque a alguien le haría falta para llegar a la última e, era un desierto en mitad del camino, un territorio que sólo podría entretenerle y hacerle perder el tiempo. Al llegar a la e final, el cansancio hacía mella, más todavía cuando el viaje había sido en balde y la solución seguía tan lejana como al principio: v-i-v-e-r-e.

Los días que se sentía animado hacía el camino inverso: empezaba por la e, corría en la erre, se sentía libre en la siguiente e, paraba a comer algo en la uve, escalaba la i y se dejaba ir en la última uve: ‘ereviv’.

Y nada, otra vez nada: volvía al punto de partida de vacío, con la frustración de no haber encontrado lo que buscaba.

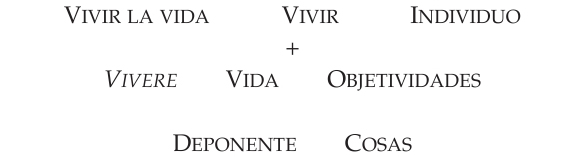

La obsesión por el tema le llegó después de leer un texto en alemán, lengua que dominaba perfectamente y toparse con la palabra «erlebnis», que siempre se había traducido como ‘vivir la vida’ o ‘vivir las cosas’, una interpretación que siempre le pareció simple o vulgar para lo que en realidad significaba. «Vivir la vida» tenía que ser otra cosa y decirse de otra manera, en una sola palabra. Por eso la empresa era tan complicada, ¿cómo puede la gente llamar a ese conjunto de experiencias o cosas o recuerdos que van construyendo una vida?

Cuando se reunía con colegas y les contaba en lo que entretenía los tiempos muertos que le dejaba el trabajo, solían terminar manteniendo largos y a veces acalorados debates en torno a su búsqueda. Todos intentaban aportar sus ideas, incluso se animaban a proponer palabras, pero ninguna les hacía vibrar el corazón. Él sabía que, en el momento en que apareciera, una especie de escalofrío le recorrería el cuerpo, o que se le aceleraría el pulso, o algo parecido. Estaba seguro de que recibiría una señal.

Al volver a la pizarra seguía envidiando al primer hombre que había llamado al «cielo», «cielo» o al «suelo», «suelo». Siempre, en todo, ha habido alguien que lo hizo primero: alguien hizo un fuego primero, alguien empezó a leer el primero, alguien pintó por primera vez algo, alguien fue el primero de la historia en enamorarse, alguien bebió agua por primera vez. Esos razonamientos casi sin sentido tendían a distraerle más tiempo del necesario; horas podía estar pensando en aquellos que fueron los primeros en algo. Claro, la lista no tenía fin. ¿Quién habría sido el primero en comer, por ejemplo, una patata, o el primero en cocinarla, o el primero en pelarla, o el primero en...?

Los pioneros en hacer cosas, en realidad, lo que estaban haciendo era «vivir la vida», acumular experiencias. ¿Cómo hubiesen llamado ellos a eso que estaban haciendo? ¿Qué dirían ellos? Quizá alguno ya había pronunciado la palabra que a él todavía no se le había ocurrido. Alguien, en algún lugar del tiempo, la dijo y luego se olvidó, sepultada por los años o por otras palabras.

Decidió tomarse un descanso, hacer un paréntesis en esa febril búsqueda, dejarla aparcada durante un tiempo, intentando que madurara por sí sola. Quizá el alejamiento provocaría el alumbramiento. Pero al salir a pasear camino de la tertulia de todas las tardes, su cabeza se activaba al ver a la gente vivir. Lograba que su cuerpo se mantuviese alejado de la pizarra, pero al pensamiento era mucho más complicado ponerlo en barbecho. Muchas veces tenía que hacer grandes esfuerzos para escuchar a quien tenía al lado. Las palabras del otro se le escurrían antes de llegar a ser comprensibles. Al estar su cerebro ocupado en aquella misión, no dejaba entrar nuevas distracciones.

Pasados dos o tres días no pudo evitar la tentación de sentarse de nuevo en su sofá frente a aquella fórmula. Decidió viajar de nuevo a través de las vocales y consonantes, surcar las uves y las íes y disfrutar en la e. Pero esta vez iba a hacer el viaje pertrechado de algún entretenimiento o de alguna ayuda. Hacía un par de semanas que había comprado un diccionario de sufijación que quería estudiar en profundidad, así que empezó la peregrinación acompañado de unos cuantos amigos, como –os, –able, –ante, –ad, –ear, –ificar, –izar, –ecer, y de sus favoritos, los nominalizantes, porque eran los que podían dar nombre de verdad a las cosas. Con ellos se paraba a charlar cada vez que podía, a ese viaje fueron: –ancia, –encia, –anza, –ción, –sión, –ismo, –dad, –ada, –ería, –aje, –ez, –mento, –miento, –dura.

Escalando la i lo pasó peor que en otras ocasiones, le invadió una sensación extraña, esa que se siente cuando algo puede ocurrir, cuando se tiene el presentimiento de que un suceso está próximo. Decidió continuar. Al descender por la segunda uve, le entró mucho sueño y optó por parar para recuperar fuerzas.

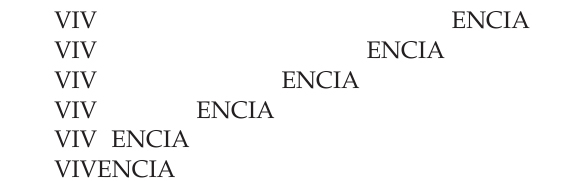

De repente, sintió un golpe en el corazón, un vuelco, como si se le diese la vuelta y dejara de latir durante unos segundos. Cerró los ojos y lo vio. Estaba él en mitad de ese viaje, como hemos dicho, en la segunda uve de ‘vivere’, ¿y si se quedaba ahí?, ¿y si no seguía el viaje?, es más, ¿y si eliminaba a las siempre agradables es y a la insípida erre para siempre?, ¿y si se quedaba con «viv»? Entonces recordó un sufijo, uno de los nominalizantes, claro. Inquieto, comenzó a buscar ese que tanto le había llamado la atención y que podría sumarse a ese «viv» que había quedado huérfano de final. «Vivismo», no, no, no era ése. «Vivada». Tampoco. «Vivaje». ¿Dónde se habrá metido el maldito sufijo ese? Los repasó todos y, al pasar por uno de ellos, sintió la punzada que tanto había esperado: encajaba a la perfección, como si toda su existencia estuviesen esperándose el uno al otro. Y los vio aproximarse, buscarse.

Y a partir de ese momento ya todo el mundo supo cómo llamar a eso que iba dando forma a su personalidad. Agotado, su último pensamiento fue que, a pesar de no existir hasta entonces, todo el mundo tenía «vivencias». Y llegó a la conclusión de que una palabra puede no haber sido inventada pero sí vivida.

Homenaje a Ortega y Gasset, inventor de esa maravillosa palabra sin la que sería imposible vivir.