Falene e zanzare: sono questi i cibi preferiti dai pipistrelli europei, che nelle notti d’estate riescono a ingurgitare 2000 insetti o più, catturandoli in volo. I Chirotteri – è questo il loro nome scientifico – sono infatti gli unici mammiferi ad aver conquistato i cieli grazie a un paio di ali.

Al contrario degli uccelli, che nel corso dell’evoluzione hanno perso quasi tutte le dita della mano, i pipistrelli le hanno mantenute. Ed è grazie a queste che hanno “messo le ali”. Le falangi delle loro dita si sono allungate e assottigliate, diventando il sostegno perfetto per una membrana di pelle elastica, sottile e altamente vascolarizzata: il patagio. Il pollice è piccolo e sporge in avanti, l’indice costituisce il bordo esterno dell’ala e le altre tre dita sostengono la parte centrale dell’ala, che spunta dal fianco del corpo. Il risultato è un’ala dalla forma inconfondibile, tanto stilizzata e celebrata persino dai supereroi come Batman.

Non si deve pensare, però, che le ali siano tutte uguali. Quelle tozze e tondeggianti servono per destreggiarsi meglio nei boschi o in città, quelle lunghe e appuntite per volare in spazi aperti o su grandi distanze. E questa è solo una delle tantissime distinzioni da fare. I Chirotteri, infatti, sono il secondo gruppo di mammiferi più numeroso dopo i roditori: si contano oltre 1300 specie diffuse in tutto il mondo, a esclusione dei poli. Non tutti mangiano insetti, c’è chi preferisce la frutta o il nettare zuccherino, chi pesci, rane, mammiferi e uccelli e chi persino il sangue dei bovini o del pollame. Niente umani, quindi, tranne in rarissimi casi. A ogni modo i pipistrelli “vampiri” annoverano solo tre specie, tutte sudamericane.

C’è poi un altro mito da sfatare: i pipistrelli non sono ciechi, ci vedono perfettamente. Ma nell’oscurità della notte, per cacciare insetti, viene più comodo utilizzare un “sesto senso”, quello che gli scienziati chiamano “ecolocalizzazione”. Questi animali riescono a emettere degli ultrasuoni, ovvero onde sonore con una frequenza superiore ai 20 kHz. Una volta prodotti dalla laringe, ed emessi dalla bocca o dalle narici del pipistrello, questi ultrasuoni vengono riflessi dalla superficie degli ostacoli che incontrano durante la loro propagazione e tornano all’orecchio del mittente sotto forma di eco. È così che il pipistrello riesce a stabilire la distanza esatta tra se stesso e la preda o l’ostacolo, e conoscerne la posizione.

Non tutti, però, sfruttano questo sesto senso allo stesso modo. La frequenza degli ultrasuoni, la loro modulazione e anche l’intervallo di emissione, cambiano da specie a specie, e costituiscono una sorta di firma vocale. Tra i pipistrelli europei, il molosso di Cestoni (Tadarida teniotis) emette degli “zip” cadenzati, a frequenze di 9-13 kHz che anche noi umani riusciamo a sentire. Mentre altri usano frequenze molto modulate, come in un esercizio di solfeggio: emettono cioè degli “zip” che crollano rapidamente dai 100 ai 20 kHz o salgono di qualche kHz, si fermano su una certa frequenza e poi ridiscendono. A cosa serve tutto ciò? A “vedere” meglio. Gli ultrasuoni a frequenza più alta sono precisissimi nel restituire un’immagine sonora dettagliata, ma viaggiano solo per pochi metri, oltre i quali il pipistrello è “cieco”. A questo serve modulare. Lo sa bene il vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii) che sfrutta questa tecnica per carpire gli insetti poggiati sul pelo dell’acqua, senza cadervi. O il vespertilio di Natterer (Myotis nattererii), esperto acciuffatore di ragni. Non è detto poi che questi ultrasuoni vengano emessi sempre con la stessa cadenza, anzi, quando i pipistrelli sono in caccia il ritmo incalza. Il concetto è semplice: l’emissione di ultrasuoni è per i pipistrelli come una sorta di fascio di luce intermittente. Più si avvicinano all’obiettivo e più velocemente “accendono e spengono la luce”. In questo modo vedranno meglio la preda e i suoi movimenti, e saranno più sicuri di mangiarla.

Nell’incredibile varietà delle specie che compongono questo gruppo ce ne sono alcune a cui non serve questo “sesto senso”. Sono i pipistrelli noti come volpi volanti, frugivori e nettarivori, con occhi grandi e un olfatto sviluppato. Solo uno di loro, il rossetto egiziano (Rousettus aegyptiacus), è in grado di ecolocalizzare schioccando la lingua sul palato o producendo suoni con le ali1.

Non tutti i pipistrelli, quindi, mangiano insetti ed ecolocalizzano. Ma soprattutto non tutti sono sedentari: alcune specie migrano e lo fanno per diverse ragioni.

Si spostano in autunno e in primavera, scegliendo il luogo giusto per ogni funzione vitale: che sia la riproduzione o l’ibernazione. Ci vuole una certa temperatura e un certo tasso di umidità per appendersi a testa in giù e passare un inverno tranquillo, perciò c’è chi si sposta su distanze brevi o anche per qualche migliaio di chilometri per trovare un rifugio invernale che abbia tutte le caratteristiche microclimatiche richieste. I pipistrelli migratori europei in estate accumulano grasso a sufficienza e in autunno partono verso sud-ovest alla volta dei rifugi invernali. Per entrare in ibernazione, riducono il tasso metabolico, la frequenza respiratoria e quella cardiaca: dai 200-300 battiti al minuto passano a soli 10 battiti al minuto, mentre la loro temperatura corporea dai 38-40°C scende prossima allo zero, una condizione in cui il cuore di altri mammiferi smetterebbe di battere. I pipistrelli tagliano così i costi energetici del 98 per cento e sopravvivono ai mesi invernali, prima di tornare in primavera nelle aree più produttive dal punto di vista alimentare per partorire e allevare la prole.

La regola però è sempre la stessa: la migrazione è un viaggio impegnativo, quindi deve essere “ricompensato” da un luogo tranquillo dove risparmiare il massimo dell’energia in ibernazione o da una ricca ricompensa alimentare, a seconda della stagione.

Così il pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii), un piccolo chirottero forestale diffuso dalla Francia al Caucaso, migra anche per 2000 chilometri verso la parte più meridionale del proprio areale per trovare un luogo di svernamento adatto. Nel suo percorso, però, questo chirottero dal peso di 15 grammi è minacciato dagli impianti eolici sulle coste del mar Baltico. Uno studio pubblicato nel 2017 da un team di ricercatori finlandesi su “Acta Chiropterologica”2 ha infatti determinato che la linea di costa è un vero e proprio corridoio ecologico, imboccato da questa specie che in migrazione preferisce spostarsi lungo la costa, piuttosto che nell’entroterra. Anche un’altra specie forestale migratrice, la nottola comune (Nycatlus noctula), ha lo stesso tipo di difficoltà lungo le coste del mar Baltico3. In autunno si sposta anche di 1600 chilometri dalla zona nord-orientale del suo areale verso quella sud-occidentale: parte dalle aree dove partorisce i piccoli, a nord-est, e migra verso sud-ovest, attraversando l’Europa per raggiungere le aree di accoppiamento e letargo. Lo stesso fa sua “cugina”, la nottola di Leisler (Nyctalus leisleri) e probabilmente anche la nottola gigante (Nyctalus lasiopterus). Questa è la più grande delle tre, arriva a un peso massimo di circa 70 grammi ed è persino capace di cacciare piccoli passeriformi come pettirossi e cinciarelle, durante la migrazione autunnale, come osservarono nel 2000 i ricercatori italiani Dondini e Vergari4.

Queste specie migratrici trascorrono l’estate nei paesi del Nord Europa (Finlandia, Polonia, Germania orientale) per poi volare verso le aree di svernamento in Francia, Svizzera e nelle aree mediterranee, seguendo una rotta precisa. In primavera, percorrono la stessa rotta in direzione inversa.

C’è poi chi compie migrazioni altitudinali, tra rifugi estivi e invernali, salendo o scendendo di quota, come un miniottero (Miniopterus natalensis), che si sposta lungo il pendio del Kilimangiaro, uno dei vulcani più alti del mondo. Questo pipistrello, grande circa 10 centimetri, si sposta ad altitudini più elevate tra maggio e luglio per trascorrere l’inverno australe in ibernazione, e in queste migrazioni riesce a coprire dislivelli anche di 400 chilometri5, arrivando al massimo attorno ai 2000 metri di quota.

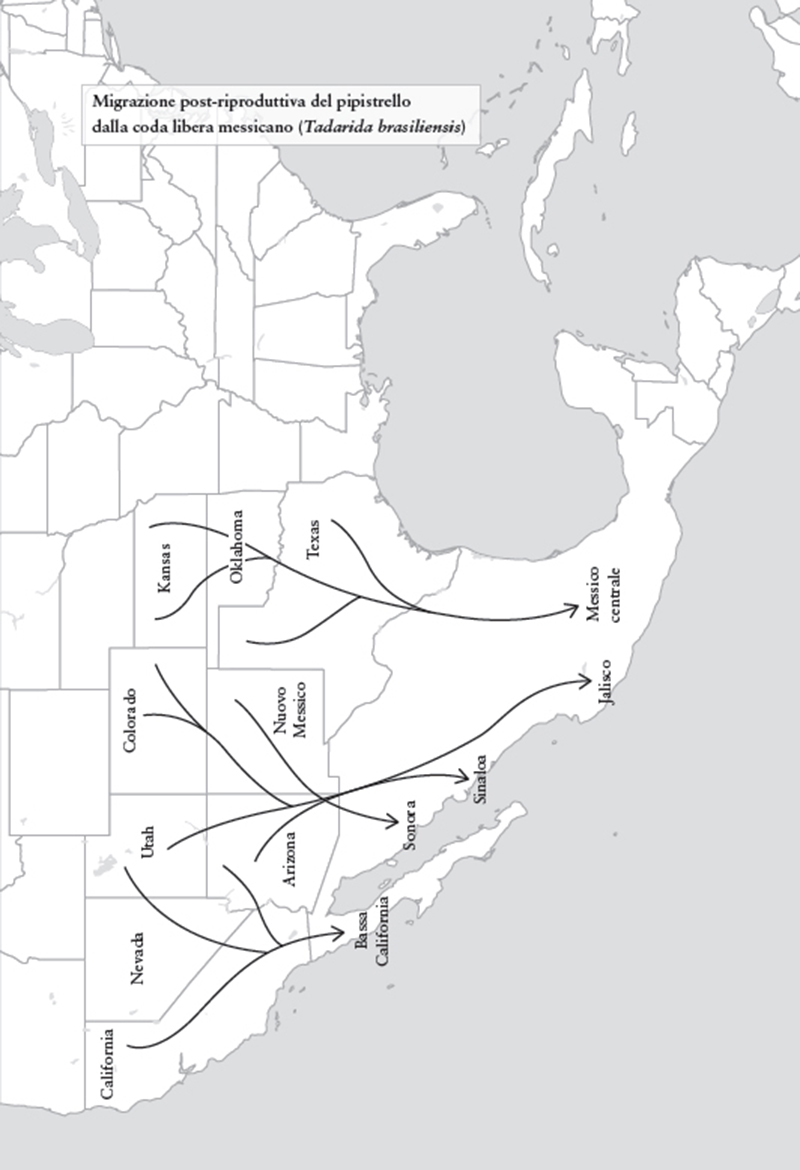

Una delle migrazioni più spettacolari è intrapresa dal pipistrello dalla coda libera messicano (Tadarida brasiliensis), grande circa 10 centimetri e capace di volare a una velocità di 165 chilometri all’ora6, fino a 3000 metri d’altezza. Questa specie, priva di patagio su una parte della coda, è diffusa dal sud degli Stati Uniti all’Argentina, fatto salvo gran parte del Brasile, ma migra prevalentemente nel suo areale nord. In Sud America infatti è per lo più stanziale, anche se un recente studio pubblicato nel 20187 ha riscontrato che in Uruguay probabilmente migrano solo le femmine, mentre i maschi rimangono sul posto e restano attivi anche d’inverno.

A ogni modo, nel suo areale nordamericano, questo chirottero dà alla luce i suoi piccoli in estate negli Stati Uniti meridionali, in colonie numerosissime che possono arrivare a contare oltre 20 milioni di individui, come nel caso della Bracken Cave, vicino a San Antonio, in Texas. Ci sono anche colonie di dimensioni più modeste, ma altrettanto famose perché situate nel cuore di alcune città texane, tanto da essere diventate una delle principali attrazioni turistiche. Una è a Houston, sotto il ponte Waugh Street Bridge, e conta più di 250.000 esemplari di Tadarida brasiliens. Mentre la più conosciuta è quella di Austin, che si raduna sotto il Congress Avenue Bridge, un ponte lungo 300 metri che passa sul fiume Colorado, proprio all’altezza del bacino artificiale Lady Bird Lake, poco lontano dal Campidoglio della città. Qui, sotto le arcate del ponte, ogni estate si radunano fino a un milione e mezzo di pipistrelli: quasi il doppio dei cittadini di Austin, che conta poco più di 960.000 abitanti. Numeri incredibili che attirano circa 100.000 turisti all’anno e che rendono un grande servizio ad Austin: questa colonia ha il grande merito di spazzolare via circa 13-14 tonnellate di insetti ogni notte. Dopo queste ricche scorpacciate estive nel sud degli Stati Uniti, Tadarida brasiliensis parte alla volta del Messico, dove trascorre l’inverno.

Un po’ come nel caso delle farfalle monarca, anche questa specie si separa durante il viaggio migratorio, non in due ma in ben tre gruppi che hanno destinazioni diverse.

I pipistrelli che trascorrono l’estate in Nevada, nella parte occidentale di Utah e Arizona, e in California migrano verso sud-ovest, per raggiungere il sud della California e la Baja California. Gli esemplari che in estate formano colonie sempre nello Utah e in Arizona, però nella parte orientale, in Colorado e nel New Mexico attraversano il confine col Messico e si distribuiscono lungo la Sierra Madre orientale, arrivando negli stati messicani di Sonora, Sinaloa e Jalisco, più a sud. Mentre gli individui di Kansas, Texas e Oklahoma migrano verso sud-ovest, giungendo negli stati più orientali del Messico, a esclusione della penisola dello Yucatán.

Ma come fanno ogni stagione a ritrovarsi tutti insieme negli stessi rifugi, estivi o invernali che siano? Grazie a un odore particolare. Questa specie ha, infatti, una gran quantità di ghiandole sebacee che rilasciano un odore muschiato molto persistente e poco volatile, che resta sui posatoi e le pareti dei rifugi abituali e funge da richiamo per i compagni.

Tra i pipistrelli americani, però, c’è anche chi si sposta tutto l’anno letteralmente di fiore in fiore, per soddisfare il palato e avere la pancia piena. Sono tre specie di pipistrelli “dal naso lungo” appartenenti al genere Leptonycteris, che inseguono la fioritura stagionale di Cactaceae ed Agavaceae: cactus e agavi. C’è il nasolungo meridionale (Leptonycteris curasoae) che resta “confinato” tra Venezuela e Colombia: migra dalle Ande venezuelane verso nord in primavera e ridiscende a sud ad agosto.

Invece il più grande dei tre, Leptonyceris nivalis, trascorre quasi tutto l’anno nel Messico centrale. Qui, tra novembre e dicembre, si accoppia nella suggestiva Cueva del Diablo di Tepoztlán, una città dello stato messicano di Morelos. Poi, tra aprile e maggio, parte diretto a nord per raggiungere gli Stati Uniti meridionali: è in questa migrazione che avvengono le nascite e, una volta giunto a destinazione, questo pipistrello banchetta tutta l’estate nel sud del Texas, in Arizona e nel New Mexico. Solo alla fine di agosto, questi chirotteri si dirigono nuovamente a sud.

In Messico, però, vive anche il nasolungo minore (Leptonycteris yerbabuenae) che pure si sposta per 1600 chilometri all’anno, alla ricerca di nettare, semi e frutta delle sue piante preferite. Tra aprile e luglio si dirige a nord-ovest, per raggiungere il nord del Messico, l’Arizona e la California8 attraversando un braccio di mare, e a settembre torna a sud, spingendosi fino all’Honduras e a El Salvador. Si sposta in realtà tra zone semi aride ed è un assiduo frequentatore del deserto di Sonora: riesce a sopportare benissimo temperature superiori ai 40°C, ma non è in grado di sopravvivere sotto la soglia dei 10°C. È infatti una specie che non va in ibernazione. Contrariamente al nivalis che è di bocca buona e si nutre del nettare di cactus, agavi, del kapok e di alcune ipomee inseguendo le fioriture stagionali, il pipistrello nasolungo minore è molto selettivo. Va ghiotto per il nettare dei fiori che sbocciano nelle notti tra aprile e maggio nel deserto di Sonora: sono i fiori del saguaro, il cactus americano più conosciuto a forma di candelabro a due braccia. Con la sua lingua lunga e ricca di papille, questa specie riesce a prelevare il nettare del saguaro, di pochi altri cactus colonnari e delle agavi americane, ma soprattutto svolge l’importantissimo compito di impollinatrice di tali piante, così come i suoi “cugini”. Purtroppo, però, i cactus e le agavi da cui dipendono questi chirotteri stanno diventando meno abbondanti a causa della diffusione di specie invasive, dell’urbanizzazione e della produzione di tequila: i fiori vengono recisi quando sono ancora dei boccioli, privando i pipistrelli del loro nettare.

Dunque anche i pipistrelli migrano, ma di certo il loro “sesto senso”, l’ecolocalizzazione, non basta per orientarsi in questi lunghi spostamenti. Gli ultrasuoni viaggiano su distanze di pochi metri, non sono utili come bussola. Possono servire a trovare il rifugio entro 50 metri, ma probabilmente su grandi distanze i chirotteri si orientano con altri metodi. Sicuramente molti di loro utilizzano degli indizi geografici, come grandi fiumi, siepi e strade che vengono memorizzati per tracciare una sorta di mappa. E diverse ricerche pubblicate anche su “Nature”9, a cura di Richard Holland dell’Università di Princeton e del suo team, hanno accertato che i chirotteri hanno un “senso magnetico”: sfruttano una bussola magnetica, come fanno anche uccelli e insetti e molti altri animali migratori. E lo fanno grazie a delle particelle di magnetite, contenute in alcune cellule del sistema nervoso centrale, in grado di orientarsi come l’ago di una bussola10.

Ma hanno anche un secondo sistema con cui calibrano la loro bussola magnetica: “leggono” la luce polarizzata. La luce naturale è un’onda elettromagnetica, composta da un campo elettrico e uno magnetico, che si propaga nello spazio in tutte le direzioni. Ma quando attraversa l’atmosfera, la luce solare viene in parte polarizzata: l’atmosfera agisce come una sorta di filtro che lascia passare solo le onde che oscillano in una determinata direzione. Lo sperimentiamo continuamente, per esempio, con le lenti dei nostri occhiali da sole che ci proteggono dai raggi UVA e UVB.

Ebbene, secondo uno studio pubblicato nel 2014 su “Nature Communication”11, nelle loro migrazioni, i pipistrelli si affiderebbero proprio alla luce polarizzata. Così, prima di partire, i chirotteri osservano il cielo al tramonto, non perché siano romantici, ma perché in questo momento – come all’alba – la polarizzazione è più forte. “Leggono” la direzione della luce polarizzata, calibrano la bussola magnetica e riescono a capire in che direzione orientarsi. E cosa ancora più straordinaria, a quanto ne sappiamo, sono gli unici mammiferi che riescono a farlo.

Come gli altri migratori notturni per eccellenza, i piccoli passeriformi, anche i pipistrelli soffrono dell’inquinamento luminoso. La quasi totalità delle specie evita accuratamente di esporsi alla luce: solo una manciata di specie più urbane riesce ad attraversare il cono di luce di un lampione per guadagnarsi una facile preda. Ma molti chirotteri forestali smettono persino di abbeverarsi se gli specchi d’acqua che utilizzano per dissetarsi vengono illuminati12. Purtroppo anche i led a risparmio energetico, nonostante siano una scelta più sostenibile, sembrano creare disagi e modificare il comportamento di questi chirotteri, sia nelle consuete battute di caccia notturna, sia in migrazione13.

E a proposito di led, nel 2018 una ricerca pubblicata su “Ecology and Evolution”14 ha scoperto che quelli rossi provocano fototassia positiva in due specie di pipistrelli europei: si avvicinano cioè alla fonte luminosa rossa, ne vengono attratti. Mentre sembra che questa “attrazione” non si verifichi con i led bianchi. I led rossi, però, sono utilizzati come luci segnaletiche per aerei e impianti eolici, e potrebbero contribuire ad attirare i pipistrelli in una trappola mortale. Pare infatti che i pipistrelli siano comunque attratti dai parchi eolici, forse perché la superficie delle pale riscaldandosi molto di giorno richiama gli insetti. E i led rossi accentuerebbero solo questo aspetto. Ma le pale in movimento sono una delle nuove cause di mortalità dei pipistrelli, sedentari o migratori, per mano umana.

In realtà non sappiamo molto delle migrazioni dei pipistrelli: anche se sono state studiate a lungo con la tecnica dell’inanellamento, in modo del tutto simile a come si fa per gli uccelli, e poi con radar e GPS, molto dev’essere ancora chiarito. Per esempio non si sa con precisione quali siano gli stimoli che innescano la decisione di partire. Vero è che nel 2017 un gruppo del Max Plank Institute è riuscito ad accertare che, almeno per la nottola comune, questa decisione si basa su alcune condizioni metereologiche. Lo studio uscito su “Biology Letters”15 ha rilevato che, nei suoi spostamenti primaverili dalla Germania meridionale verso i quartieri di svernamento meridionali, la nottola fa molta attenzione alla direzione e alla velocità del vento, nonché alla pressione atmosferica. E preferisce partire con il vento in poppa: nelle notti in cui il vento è forte e soffia nella direzione di marcia, verso sud-ovest in questo caso.

____________________

1 Arjan Boonman et al., Nonecholocating fruit bats produce biosonar clicks with their wings, in “Current Biology”, 2014, 24, pp. 2962-2967.

2 Asko Ijäs et al., Evidence of the migratory bat, Pipistrellus nathusii, aggregating to the coastlines in the Northern Baltic Sea, in “Acta Chiropterologica”, 2017, 19, pp. 127-139.

3 Jens Ridell e Andreas Wickman, Bat activity at a small wind turbine in the Baltic Sea, in “Acta Chiropterologica”, 2015, 17, pp. 359-364.

4 Gianna Dondini e Simone Vergari, Carnivory in greater noctule (Nyctalus lasiopterus) in Italy, in “Journal of Zoology”, 2000, 250, pp. 233-236.

5 Christian C. Voigt et al., The third dimension of bat migration: evidence for elevational movements of Miniopterus natalensis along the slopes of Mount Kilimanjaro, in “Oecologia”, 2014, 174, pp. 751-764.

6 Gary F. McCracken et al., Airplane tracking documents the fastest flight speeds recorded for bats, in “Royal Society Open Science", 3, 2016, https://doi.org/10.1098/rsos.160398.

7 Germán B. Nuñez et al., Circannual sex distribution of the Brazilian free-tailed bat, Tadarida brasiliensis (Chiroptera, Molossidae), suggest migration in colonies from Uruguay, in “Mastozoología Neotropical”, 2018, 25, pp. 213-219.

8 Maria C. Arteaga et al., Genetic diversity distribution among seasonal colonies of a nectar-feeding bat (Leptonycteris yerbabuenae) in the Baja California Peninsula, in “Mammalian Biology”, 2018, 92, pp. 78-85.

9 Richard A. Holland et al., Bat orientation using Earth’s magnetic field, in “Nature”, 2006, 444, p. 702.

10 Richard A. Holland et al., Bats use magnetite to detect the Earth’s magnetic field, in “Plos One”, 2008, 3, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0001676.

11 Stefan Greif et al., A functional role of the sky’s polarization pattern for orientation in the greater mouse-eared bat, in “Nature Communications”, 2014, 5, articolo numero: 4488, http://doi.org/10.1038/ncomms5488.

12 Danilo Russo et al., Adverse effects of artificial illumination on bat drinking activity, in “Animal Conservation”, 2017, 20, pp. 492-501.

13 Daniel Lewanzik e Christian C. Voigt, Transition from conventional to light-emitting diode street lighting changes activity of urban bats, in “Journal of Applied Ecology”, 2017, 54, pp. 264-271.

14 Christian C. Voigt, Migratory bats are attracted by red light but not by warm-white light: Implications for the protection of nocturnal migrants, in “Ecology and Evolution”, 2018, 8, pp. 9353-9361.

15 Dina K.N. Dechmann et al., Determinants of spring migration departure decision in a bat, in “Biology letters”, 2017, 13, http://doi.org/10.1098/rsbl.2017.0395.