Nei mari del tardo Giurassico, circa 150 milioni di anni fa, fecero la loro prima comparsa gli antenati di quelle che oggi conosciamo come tartarughe marine. Rettili adattati alla vita marina, capaci di lunghe apnee, con zampe divenute vere e proprie pinne e un’alimentazione basata soprattutto su meduse, spugne, molluschi e alghe. Sono sette le specie oggi esistenti: dalla mastodontica tartaruga liuto (Dermochelys coriacea), che può superare i 2,5 metri di lunghezza e i 500 chili di peso, alla più piccola tartaruga di Kemp (Lepidochelys kempii), lunga appena 60-70 centimetri per 45 chili. Nonostante diete e dimensioni diverse, tutte hanno una caratteristica in comune: vivono in mare aperto e le femmine sono le uniche a emergere in prossimità delle rive per andare a nidificare sulle spiagge. Alcune depongono le uova in solitudine, altre invece lo fanno in massa: un fenomeno noto come “arribada”.

Ma tutte, infaticabili, solcano le correnti marine, percorrendo anche migliaia di chilometri nel blu per trovare la spiaggia perfetta, che sia quella natia, oppure una nuova. E tutte hanno uno straordinario senso di orientamento: un “sesto senso” magnetico.

A dimostrarlo tra gli anni Novanta e i primi del Duemila, pubblicando i risultati su “Nature”1, sono stati Kennet e Catherine Lohmann della University of North Carolina, due colonne portanti in questo campo. Grazie ai loro studi, sono riusciti a capire che le tartarughe marine sono in grado di avvertire il campo magnetico terrestre e di affidarcisi per i loro spostamenti.

Questi rettili marini non solo riescono a percepire l’intensità del campo magnetico terrestre, che diminuisce dai poli verso l’equatore, ma rilevano anche la sua inclinazione. Per loro, ogni punto del pianeta è caratterizzato da una coppia di valori intensità-inclinazione. Ed è quindi come se leggessero una vera e propria mappa2: sanno dove si trovano e riescono a mantenere la loro direzione di marcia. E soprattutto conoscono la loro posizione rispetto alla destinazione.

Ma qui si pone un altro problema: come fanno a conoscere le coordinate della loro destinazione? Cioè della spiaggia su cui deporre le uova? Le hanno memorizzate.

Kenneth Lohmann, stavolta con il collega Roger Brothers, ha infatti scoperto che le tartarughe marine della specie Caretta caretta fanno ritorno alla spiaggia natia perché conoscono la “firma magnetica” unica che la caratterizza. Con due studi usciti su “Current Biology”3, prima nel 2015 e poi nel 2018, i due scienziati sono riusciti a dimostrare che queste tartarughe marine, appena nate, subiscono una sorta di imprinting sulla loro spiaggia natale. Memorizzano cioè le coordinate magnetiche del posto e le sfruttano per tornarci dopo circa 15-20 anni, quando sono pronte per riprodursi. Mettono quindi in atto quello che viene definito “natal homing”. Ovvero il “ritorno al luogo natio”. A volte può accadere che scelgano una spiaggia diversa e in questo caso spesso il nuovo lido ha coordinate magnetiche molto simili.

Solo da poco, quindi, si è riusciti a rispondere alla domanda cruciale sulla migrazione delle tartarughe marine, rimasta in sospeso per cinquant’anni. O meglio, erano già state avanzate ipotesi sull’imprinting magnetico, ma non erano state ancora provate. Del resto l’imprinting è diffuso in forme e gradi diversi nei vertebrati ed è uno dei fenomeni più affascinanti e complessi del regno animale. Si tratta di un apprendimento precoce che avviene solo in un brevissimo periodo di tempo, un “periodo sensibile”, che di solito coincide con le prime ore appena dopo la nascita. E ciò che si impara in quelle poche ore o giorni, dura per tutta la vita. È un apprendimento irreversibile implicato in tantissime dinamiche sociali. Molte specie memorizzano in questo modo l’aspetto dei genitori, come la famosa oca Martina di Konrad Lorenz, o lo utilizzano per capire quale partner scegliere in futuro. Le tartarughe marine, invece, grazie all’imprinting avranno scolpite per sempre nella memoria le coordinate della spiaggia sulla quale hanno visto per la prima volta il mare.

Ed è qui che torneranno per deporre le uova, dopo più di un decennio, facendo affidamento sulla memoria. Ma perché tornare a riprodursi nel luogo natio, nonostante il viaggio e i pericoli da affrontare? La risposta è semplice, è l’unico posto dove sono sicure di trovare tutti i comfort del caso: sabbia soffice, pochi predatori, nessun disturbo umano o quasi, e una temperatura adeguata. Del resto loro sono diventate adulte e sono partite proprio da lì e quella spiaggia è per loro la miglior garanzia per la sopravvivenza dei loro piccoli tartarughini.

La maggior parte delle Caretta caretta torna quindi a nidificare sulla stessa spiaggia in cui è nata. Proprio entro gli stessi metri, e in solitaria. È una specie cosmopolita, diffusa in tutti i mari, a eccezione di quelli più freddi, e quelle studiate dai Lohman appartengono alla popolazione della Florida, la più numerosa del mondo. Da solo infatti questo paese ospita tra i 68.000 e i 90.000 nidi all’anno.

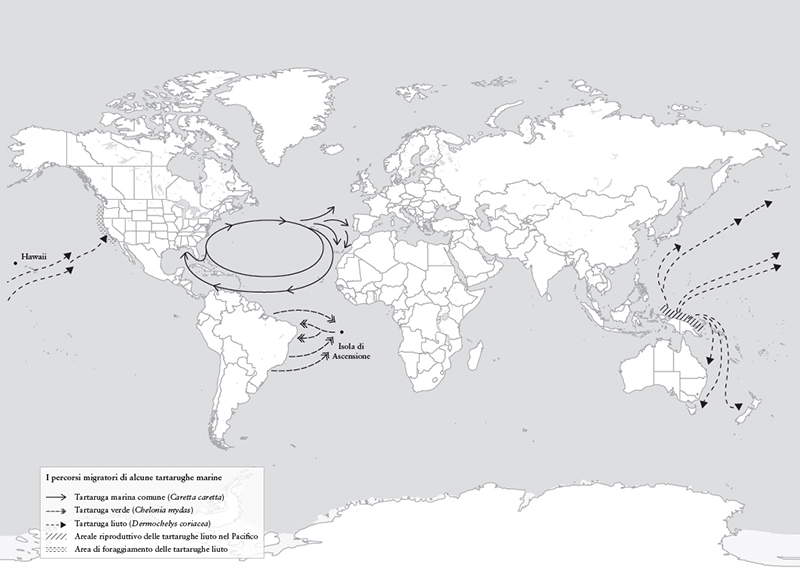

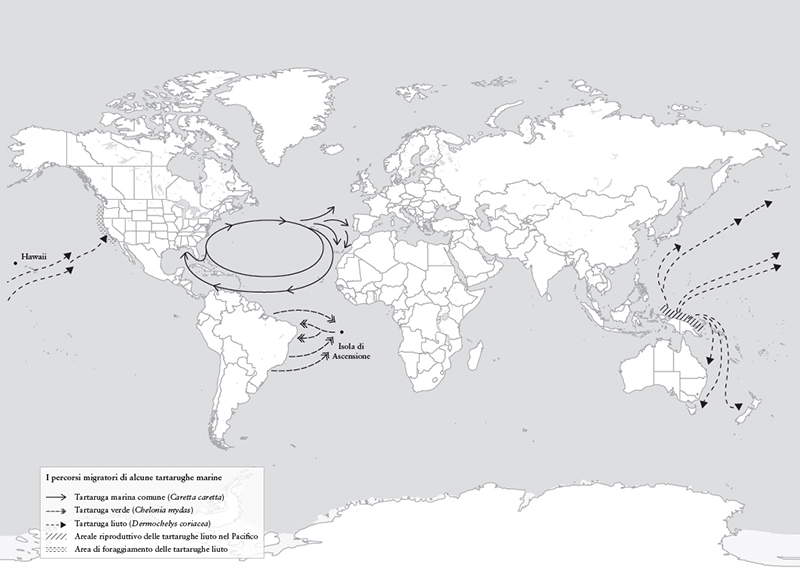

A fine estate i nuovi nati lasciano la sabbia calda delle spiagge della Florida e dello Yucatán, si immergono in mare e fanno ritorno a quei lidi solo quando saranno grandi circa 50 centimetri e avranno raggiunto la maturità sessuale, diversi anni dopo. Cosa facciano nel frattempo è rimasto a lungo un mistero, tanto che questi anni sono stati definiti dai ricercatori “lost years”. Finché, alla fine degli anni Novanta, Alan Bolten e sua moglie Karen Bjorndal4 hanno decifrato questo “mistero”. Con uno studio genetico sono riusciti a dimostrare che appena nate, quando sono grandi appena 5 centimetri, le Caretta caretta si imbarcano in un viaggio lungo circa 16.000 chilometri, che le vedrà attraversare tutto il Nord Atlantico. L’ipotesi era stata avanzata già nel 1986 da Archie Carr, un’icona nello studio e nella protezione di questi rettili marini, che però non fece in tempo a dimostrarla poiché morì l’anno dopo averla formulata5.

Entrate in mare appena nate, le tartarughine trascorrono i primi giorni cibandosi di piccoli crostacei, ctenofori (plancton bioluminescente) e altre creature marine, e poi si dirigono verso il mar dei Sargassi. Questa è la loro prima destinazione, dove trovano oltre 100 specie diverse di animali e piante marine per nutrirsi. Qui, nelle acque riscaldate dalla corrente del Golfo hanno il tempo di crescere e poi, cavalcando la corrente, attraversano tutto il Nord Atlantico e arrivano alle Azzorre. La maggior parte di loro prosegue arrivando sulle coste di Spagna e Portogallo, fino a Madeira: è questo uno dei principali siti di alimentazione di questa specie. Ma alcune entrano nel Mediterraneo: circa il 45 per cento dei giovani che nuotano nelle acque del mare nostrum provengono proprio dall’Atlantico6. Ciò non toglie che ci siano tartarughe endemiche del Mediterraneo che qui trascorrono tutta la loro vita e che al suo interno compiono migrazioni anche di 2000-7000 chilometri. Le Caretta caretta del Mediterraneo, però, seguono tragitti diversi. Di solito si muovono verso ovest in primavera, in cerca di cibo, e in inverno verso est alla ricerca di acque più calde. E quasi tutte scelgono le spiagge della Grecia, della Turchia, del Nord Africa e anche dell’Italia per deporre le loro uova. Ma alcune di loro – si è scoperto di recente – stanno colonizzando nuove spiagge nell’ovest del Mediterraneo, forse per affrontare così l’aumento delle temperature7.

Le Caretta caretta che dalla Florida sono arrivate nell’est dell’Atlantico, invece, proseguono il loro viaggio dirigendosi a sud, aiutate sempre dalla corrente del Golfo. Passano per le isole Canarie e Capo Verde, poi virano verso ovest, tornando nelle acque dei Caraibi dove si riprodurranno una volta diventate adulte. Trascorrono così, in questo lungo tour, circa 6-12 anni: quasi un quarto della loro vita, considerando che possono arrivare a superare i 50 anni. In questo periodo nuotano in superficie, nei primi cinque metri d’acqua. Da adulte, invece, saranno in grado di scendere fino a 200 metri.

Al termine di questi anni in giro per l’Atlantico, in estate, tornano finalmente sulle coste americane e per la prima volta lasciano le profondità dell’oceano per risalire sulla battigia. Scavano con le pinne una buca profonda e vi depongono un centinaio di uova bianche e dal guscio molle, delle dimensioni di una pallina da ping pong. Ripeteranno questa operazione più volte nell’arco di una sola stagione, a distanza di qualche giorno, prima di rituffarsi definitivamente in mare per altri due o tre anni. Qualcosa di molto simile accade anche nel Pacifico: qui le Caretta caretta si riproducono nel Sud-Est asiatico, dal Giappone fino al nord dell’Australia e si alimentano al largo della Bassa California, compiendo anche in questo caso un viaggio tra i 10.000 e i 13.000 chilometri8 a tratta.

Il motivo di questa spasmodica ricerca della spiaggia perfetta, per lo più quella natia, è in realtà la ricerca di un parametro che gioca un ruolo cruciale per il corretto sviluppo delle uova e ne determina persino il sesso: la temperatura ideale della sabbia. L’optimum per questa specie, ovvero la temperatura che consente lo sviluppo di tartarughini maschi e femmine in egual percentuale, si aggira sui 29°C. Ed è all’interno della camera che accoglierà le uova, all’incirca a metà altezza, che si dovrebbe avere questa temperatura. In questo modo dalle uova più superficiali – che ricevono più calore – nasceranno le femmine e da quelle più in profondità, più fredde di 1-2 gradi, verrano fuori i maschi. Basta infatti un solo grado di differenza per spostare questo equilibrio e far nascere più femmine o più maschi. Man mano che la temperatura si discosta da quella ottimale, il divario tra i due sessi aumenta e, se la temperatura all’interno del nido supera i 30,5°C, nasceranno solo femmine. E infatti con il riscaldamento globale intere popolazioni di tartarughe marine stanno subendo un processo di femminilizzazione: ogni anno ci sono più fiocchi rosa del dovuto e la popolazione risulta essere composta quasi esclusivamente da individui di sesso femminile.

È quanto sta accadendo a un’altra grande migratrice: la tartaruga verde (Chelonia mydas). Cosmopolita come la Caretta caretta, la tartaruga verde nidifica anche lungo la grande barriera corallina australiana. Ma con l’aumentare delle temperature, la situazione della popolazione che depone le uova nel nord della barriera risulta essere allarmante: il 99,1 per cento dei giovani nati sono femmine, così come il 99,8 per cento degli immaturi e l’86,8 per cento degli adulti9. Un altro fattore di rischio per questi rettili marini già minacciati dall’inquinamento da plastica dei mari e dalle attività di pesca.

La popolazione brasiliana di tartarughe verdi invece è conosciuta per ben altri motivi. Rappresenta un unicum, uno stuolo di migratori capace di trovare un ago in un pagliaio. O meglio un’isola piccolissima in mezzo all’oceano Atlantico: l’isola di Ascensione, a metà strada tra l’Africa e il Brasile, e grande appena una novantina di chilometri quadrati.

L’isola di Ascensione si trova proprio sulla dorsale medio atlantica, a 1600 chilometri dal continente nero e a 2200 dal paese che ospita la quasi totalità della foresta amazzonica. E sulle sue spiagge ogni anno si riproducono circa 3000 tartarughe verdi, ognuna delle quali depone più volte, per un totale che oscilla dai 6000 ai 24.000 nidi.

Gli adulti di queste tartarughe verdi trascorrono la loro vita lungo le coste brasiliane, tra le praterie di piante acquatiche di cui si nutrono, simili alla posidonia che cresce sui fondali del Mediterraneo. E ogni 3-4 anni, alla fine dell’inverno, si mettono in viaggio verso est. Nuotano per 5-6 settimane in mare aperto, percorrendo oltre 2000 chilometri: sono diretti all’isola di Ascensione. A dicembre, al largo delle sue coste le femmine si accoppiano con più maschi e dopo un mesetto emergono dall’acqua per risalire sulle spiagge dove sono nate, che probabilmente hanno raggiunto con lo stesso stratagemma di imprinting10 delle Caretta caretta. Qui scavano una buca con le pinne, profonda cica 40-50 centimetri e vi depongono fino a 200 uova, in media 120. Poi la ricoprono di sabbia e ripartono verso il blu. Ripeteranno questa operazione più volte, circa ogni 12 giorni, in un periodo compreso tra gennaio e fine maggio11. Prima di deporre realmente le uova però faranno qualche prova, una sorta di “test”: escono dal mare, risalgono la battigia, visitano la spiaggia, scelgono un punto e iniziano a scavare, il tutto senza deporre. Fanno una sorta di esercitazione, per essere sicure che al momento giusto tutto fili liscio. L’unica cura parentale che mettono in atto, infatti, è garantire alla propria prole una nursery perfetta: la loro stessa spiaggia natia nel paradiso di Ascensione. Ma una volta deposte le uova, gli adulti le abbandoneranno al loro destino. Infatti dopo circa 56 giorni da quell’ultimo tuffo nel mare di Ascensione, gli adulti saranno di nuovo in Brasile. Mentre nel cuore dell’oceano, da quelle spiagge emergeranno centinaia di piccole tartarughine tutte insieme, anche loro già con uno straordinario senso di orientamento. I primi istanti di vita non sono affatto facili: bisogna uscire dall’uovo e poi tutti insieme risalire in superficie e raggiungere il mare prima che gabbiani, volpi e persino granchi possano predarli.

Ma come fanno a sapere in che direzione muoversi per raggiungere l’oceano? Seguono il riflesso della luna o del cielo stellato sul mare: si dirigono verso la luce, per quanto flebile sia all’occhio umano. E poi, per non rimanere spiaggiate, sanno che devono nuotare perpendicolarmente al moto ondoso, affrontando le prime onde dell’oceano a pochi minuti dalla nascita, quando sono grandi appena 5 centimetri. Da quel momento poco si sa dei loro percorsi, se non che iniziano la loro vita come carnivori e mantengono questa dieta per 3-5 anni12, prima di diventare erbivori. Raggiungeranno gli adulti sulle coste del Brasile e solo uno su mille – come recita la canzone di Gianni Morandi, ma qui parliamo (purtroppo) di statistiche reali – arriverà all’età adulta e tornerà su quella stessa spiaggia per ricominciare il ciclo.

L’isola di Ascensione è in pratica una colonia estiva delle tartarughe verdi brasiliane, che qui trovano il luogo ideale per dar vita alla nuova generazione, ma non hanno a loro disposizione le praterie di piante acquatiche di cui si nutrono. Perciò anche i giovani, cambiando dieta, ben presto dovranno spostarsi per trovare da mangiare.

Ma perché arrivare fino all’isola di Ascensione, quando le coste del Brasile sarebbero perfette per nidificare? Archie Carr fu il primo a formulare qualche ipotesi al riguardo, basandosi sulla neo-enunciata teoria della deriva dei continenti. Secondo la sua ipotesi, esposta su “Nature” a metà degli anni Settanta, le tartarughe verdi avrebbero aumentato gradualmente il loro percorso migratorio, man mano che l’Africa e il Sud America andavano separandosi, al ritmo di 2 centimetri l’anno13. Per quanto affascinante come ipotesi è poco verosimile: si parla di milioni di anni fa, quando l’attuale Chelonia mydas ancora non esisteva e al suo posto c’era solo un suo lontano antenato. Se l’ipotesi fosse vera allora tutte le tartarughe verdi del mondo – derivate per forza di cose da quell’unico progenitore e poi diffusesi in tutti i mari – dovrebbero nidificare su quest’isola. O almeno seguire gli stessi percorsi est-ovest. Ma non è così. Insomma l’ipotesi resta una delle più affascinanti, ma mai validata. Anzi, altri studi basati su indagini del Dna mitocondriale, ereditato per via materna, hanno provato che l’evoluzione di questa popolazione è molto più recente14 e che anche questa specie utilizza il campo magnetico terrestre per orientarsi nei suoi viaggi15.

Lo stesso fa la tartaruga marina più grande attualmente esistente, la tartaruga liuto (Dermochelys coriacea), probabilmente aiutata anche dalla ghiandola pineale nel regolare la tempistica delle sue migrazioni. La tartaruga liuto ha infatti una macchia rosacea proprio sulla testa che consentirebbe alla luce solare di arrivare alla ghiandola pineale: una ghiandola endocrina che regola il ritmo sonno/veglia e segnala la durata del giorno. Potrebbe dunque essere questa, insieme al cambio di temperatura, a indicare alla tartaruga liuto quando è tempo di migrare.

Questa specie, diffusa sia nel Pacifico sia nell’Atlantico, migra su lunghissime distanze. Si sposta tra i siti tropicali dove nidifica e una serie di aree di foraggiamento che si trovano in acque temperate o tropicali, in mare aperto o lungo la costa.

È un vero e proprio carro armato marino: lunga un paio di metri con pinne anteriori della stessa dimensione, arriva a pesare oltre 400 chili. Il suo aspetto non è dei più “teneri” e ha delle spaventose spine sotto il palato che le consentono di inghiottire le sue prede preferite: le meduse. Mangia quasi esclusivamente questi invertebrati marini che a noi umani danno tanto fastidio e riesce a consumarne fino al doppio del suo peso in un giorno, mettendo su massa grassa. Grasso che le serve come riserva energetica per le sue migrazioni e per affrontare anche i mari più freddi, come quelli del Canada. È infatti l’unica tartaruga a resistere bene anche in acque poco miti per le sue grandi dimensioni.

Entrambe le popolazioni del Pacifico e dell’Atlantico compiono traversate oceaniche da record per alimentarsi e tornare ogni paio d’anni a riprodursi sulle spiagge in cui sono nate. E grazie a diversi studi recenti, effettuati con tecniche di telemetria satellitare, si è riusciti a scoprire le loro rotte16.

Le tartarughe liuto che nidificano tra l’Indonesia, le Filippine e la Papua Nuova Guinea, una volta che hanno deposto le uova, seguono tre percorsi diversi.

Una parte di loro, quelle che nidificano più a sud, in Papua Nuova Guinea, va a caccia di meduse lungo le coste dell’Australia e si alimenta nel mar dei Coralli o nel mar di Tasmania. Le liuto che invece fanno il nido più a nord si dirigono verso il nord del Pacifico. E arrivano al largo del Giappone, seguendo la “corrente nera”, la Kuroshio: il corrispettivo della corrente del Golfo atlantica, chiamata così per il colore blu intenso delle sue acque. Alcune di queste poi addirittura raggiungono le coste degli USA, attraversando tutto il Pacifico, percorrendo circa 12.000 chilometri di sola andata. Vanno a trovare le loro “dirimpettaie”. Le liuto, infatti, nidificano anche nella costa est del Pacifico e queste popolazioni si alimentano al largo della California, nel Pacifico tropicale oppure al largo del Sud America.

A sfidare il vero freddo, però, sono per lo più gli individui che fanno il nido nel Golfo del Messico, nell’oceano Atlantico. In cerca di meduse, alcuni di loro compiono una spettacolare migrazione che li porta ad attraversare in lungo e in largo tutto l’Atlantico. Partono dai Caraibi dove hanno appena deposto le loro uova, salgono a nord fino in Canada, e affrontano le acque fredde delle baie di Capo Cod e della Nuova Scozia mangiando chili e chili di meduse. Da qui alcune proseguono verso nord-est, spingendosi su quasi fino in Gran Bretagna, per poi virare a sud: puntano all’Africa dove arrivano a lambire le coste del Marocco, delle Canarie e Capo Verde.

Tra le liuto che si riproducono nel Golfo del Messico, però, non tutte seguono questa via. Così qualcun’altra, taglia l’Atlantico e si dirige direttamente verso le coste dell’Africa, restando intorno a Capo Verde per diversi mesi. Sembrano dunque scegliere un percorso individuale, piuttosto che procedere su un tracciato comune17.

Al contrario delle liuto, le due tartarughe marine appartenenti al genere Lepidochelys non sono grandi migratrici, si limitano a percorrere qualche migliaio di chilometri tra le aree di foraggiamento e quelle di nidificazione. Ma una menzione va loro dedicata per la spettacolare riproduzione: la famosa arribada, in cui migliaia di femmine arrivano in spiaggia per deporre le uova tutte insieme. Le tartarughe di Kemp (Lepidochelys kempii) – le più minacciate tra questi rettili marini – trascorrono i primi anni nel mar dei Sargassi, come le Caretta caretta. Poi crescendo, mentre il loro carapace cambia dal viola scuro al grigio-verde, si spostano lungo le coste del Nord America fino al Golfo del Messico e restano qui fino alla maturità sessuale. Raggiunti i 10-12 anni, migrano per andare a nidificare tutte insieme, tra aprile e agosto, sulle spiagge del Golfo. A decine di migliaia risalgono in superficie occupando i lidi della Florida, di Padre Island in Texas e dello stato di Tamaulipas in Messico.

Ma uno spettacolo ancora più sorprendente è messo in scena dalla loro “cugina”, la tartaruga olivacea (Lepidochelys olivacea). Questa specie è diffusa nelle acque costiere, entro i 1500 chilometri dalla linea di costa circa, dei tre principali oceani del mondo. Si riproduce nel sud dell’Atlantico, prevalentemente sulle spiagge del Venezuela e in Angola; nell’oceano Pacifico per lo più sulla costa occidentale del Messico e del Costa Rica; e nell’Oceano Indiano. E proprio qui, in India, sulla spiaggia di Gahirmatha, nel distretto di Kendrapara, stato di Odisha, c’è la più grande colonia mondiale di tartarughe marine. Nelle notti d’inizio novembre, in questo angolo di paradiso sulla costa di Gahirmatha – diventata santuario marino nel 1997 – si può assistere a uno spettacolo unico. Nell’arco di una settimana tra le 100.000 e le 500.000 femmine emergono dall’acqua, si trascinano sulla spiaggia per deporre fino a 120 uova nel nido scavato con le pinne, e rituffarsi poi nel blu.

____________________

1 Kenneth J. Lohmann e Catherine M.F. Lohmann, Detection of magnetic field intensity by sea turtles, in “Nature”, 1996, 380, pp. 59-61; Kenneth J. Lohmann et al., Geomagnetic map used in sea-turtle navigation, in “Nature”, 2004, 428, pp. 909-910.

2 Kenneth J. Lohmann et al., Magnetic maps in animals: nature’s GPS, in “Journal of Experimental Biology”, 2007, 210, pp. 3697-3705.

3 J. Roger Brothers e Kenneth J. Lohmann, Evidence for Geomagnetic Imprinting and Magnetic Navigation in the Natal Homing of Sea Turtles, in “Current Biology”, 2015, 25, pp. 392-396; Roger Brothers e Kenneth J. Lohmann, Evidence that Magnetic Navigation and Geomagnetic Imprinting Shape Spatial Genetic Variation in Sea Turtles, in “Current Biology”, 2018, 28, pp. 1325-1329.

4 Alan B. Bolten et al., Transatlantic developmental migrations of Loggerhead sea turtles demonstrated by mtDNA sequence analysis, in “Ecological Applications”, 1988, 8, pp. 1-7.

5 Archie Carr, New Perspectives on the Pelagic Stage of Sea Turtle Development, in “Conservation Biology”, 1987, 1, pp. 103-121.

6 James R. Spotila, Sea Turtles: A Complete Guide to their Biology, Behavior, and Conservation, The Johns Hopkins University Press and Oakwood Arts, Baltimore, Maryland, 2004.

7 Carlos Carreras et al., Sporadic nesting reveals long distance colonisation in the philopatric loggerhead sea turtle (Caretta caretta), in “Scientific Reports”, 2018, 8, articolo numero: 1435.

8 Brian W. Bowen et al., Trans-Pacific migrations of the loggerhead turtle (Caretta caretta) demonstrated with mitochondrial DNA markers, in “Proceedings of the National Academy of Science”, 1995, 92, pp. 3731-3734.

9 Michael P. Jensen et al., Environmental Warming and Feminization of One of the Largest Sea Turtle Populations in the World, in “Current Biology”, 2018, 28, pp. 154-159.

10 Anne B. Meylan et al., A genetic test of the natal homing versus social facilitation models for green turtle migration, in “Science”, 1990, 248, pp. 724-727.

11 Brendan J. Godley et al., Nesting of Green Turtles (Chelonia mydas) at Ascension Island, South Atlantic, in “Biological Conservation”, 2001, 97, pp. 151-158.

12 Kimberly J Reich et al., The ‘lost years’ of green turtles: using stable isotopes to study cryptic lifestages, in “Biology Letters”, 2007, 3.

13 Archie Carr e Patrick J. Coleman, Seafloor spreading theory and the odyssey of the green turtle, in “Nature”, 1974, 249, pp. 128-130, 1974; Archie Carr, The Ascension Island Green Turtle Colony, in “Copeia”, 1975, 3, pp. 547-555; Jeanne A. Mortimer e Archie Carr, Reproduction and Migrations of the Ascension Island Green Turtle (Chelonia mydas), in “Copeia”, 1987, 1, pp. 103-113.

14 Brian W. Bowen et al., An odyssey of the green sea turtle: Ascension Island revisited, in “Proceeding of the National Academy of Sciences”, 1989, 86, pp. 573-576.

15 Kenneth J. Lohmann, Sea Turtles: Navigating with Magnetism, Current Biology, 2007, 17, pp. R102-R104; P. Luschi et al., Marine turtles use geomagnetic cues during open-sea homing, in “Current Biology”, 2007, 17, pp. 126-133.

16 Scott R. Benson et al., Large-scale movements and high-use areas of western Pacific leatherback turtles, Dermochelys coriacea, in “Ecosphere”, 2011, 2, pp. 1-7.

17 Graeme C. Hays et al., Pan-Atlantic leatherback turtle movements, in “Nature”, 2004, 429, p. 522; Kara L. Dodge et al., Orientation behaviour of leatherback sea turtles within the North Atlantic subtropical gyre, in “Proceedings of the Royal Society B”, 2015, 282, http://doi.org/10.1098/rspb.2014.3129.