CHAPITRE III

Vers le combat

S’ils faisaient leur possible pour éviter la guerre, les Romains faisaient plus que leur possible pour la gagner une fois qu’elle était déclarée. Et nous allons voir que l’armée du Principat disposait de nombreux atouts. Bien des aspects de ces questions n’ont jamais été étudiés. Or des découvertes récentes (ostraka et tablettes) permettent d’en parler avec plus de précision ; elles nous font bénéficier d’un avantage supplémentaire, car elles éclairent des textes anciennement connus.

La vie quotidienne : en ville

Les soldats étant des êtres humains comme les autres, ils avaient une vie privée et une vie professionnelle1. S’ils étaient astreints à un service contraignant et s’ils devaient passer la nuit au camp, ils pouvaient occuper leurs moments de liberté dans l’agglomération civile la plus proche ; c’est ainsi que, par exemple, tous fréquentaient les thermes. Les archéologues ont d’ailleurs montré que ces établissements étaient souvent installés dans la proximité des camps au début du Principat ; au temps de Septime Sévère, en général, des bains furent construits à l’intérieur même des forteresses. Pour le reste, les uns hantaient la taverne et le lupanar, les autres avaient fondé une famille, et ces derniers retrouvaient avec plaisir celle qu’ils considéraient comme leur épouse et les enfants qu’elle leur avait donnés.

Il n’était pas toujours facile de faire vivre une famille, car les soldats appartenaient à la plèbe ; ils n’étaient pas riches. Ils le paraissaient aux yeux des Juifs, en général encore plus pauvres qu’eux, par exemple quand l’un d’entre eux achetait un vêtement jugé luxueux2. Mais de nombreux reçus figurent parmi les documents privés qui ont été retrouvés en Bretagne, en Égypte et en Libye ; ils prouvent que les soldats étaient souvent endettés3. Seuls les plus malins pouvaient faire des affaires ou s’accorder des plaisirs, tel cet homme de la XIIIe Gemina qui acheta une esclave crétoise en 1604. Toutefois, les vols et le brigandage des soldats durent parfois être réprimés, notamment pendant des épisodes de guerre civile5. À partir du niveau du centurion, les salaires étaient assez élevés pour procurer une certaine aisance, aidée par les revenus familiaux6.

On constate que deux préoccupations marquaient la vie quotidienne de ces hommes : les femmes et l’argent7. Commençons par l’argent, qui leur permettait de se procurer les femmes.

Nous savons que le salaire du soldat n’était pas très élevé. Et encore fallait-il en laisser une partie en dépôt près des enseignes, sous la garde des signiferi : c’était une sorte d’épargne-retraite qui ne rapportait pas d’intérêts et qui évitait les désertions8. Les militaires pouvaient toutefois compter sur des rentrées aléatoires. Nous avons parlé des distributions exceptionnelles, les donativa. Il faut leur ajouter le butin, quand il y en avait, et des primes, plus régulières ; les fantassins recevaient le clavarium, pour les clous de godillots, et les cavaliers une indemnité de fourrage9. Aux vétérans, on l’a dit, l’État donna des terres (missio agraria), puis l’argent remplaça le bien foncier (missio nummaria).

Parmi les empereurs, les uns ont laissé le souvenir d’hommes généreux, les autres une réputation de pingres. Tibère avait doublé les sommes prévues par le testament d’Auguste, mais il ne fit aucun autre don, sauf 1 000 deniers aux prétoriens qui l’avaient soutenu lors du coup d’État manqué de Séjan, et une somme inconnue aux soldats de l’armée de Syrie qui n’avaient pas mis le portrait du félon sur leurs enseignes10. Ruiné par ses folies, Néron finit par ne plus pouvoir payer ni les soldes ni les retraites11. Galba, à qui les prétoriens demandaient un donativum, répondit fièrement qu’« il avait l’habitude de recruter des soldats, pas de les acheter12 » ; il mourut assassiné par ceux qu’il n’avait pas voulu acheter. La crise du IIIe siècle gêna considérablement les paiements et Macrin fut même contraint de baisser les salaires, les retraites et les récompenses13. La politique d’austérité lui coûta la vie à lui aussi.

Comme l’argent, les femmes jouaient un grand rôle dans la vie quotidienne ; mais tout dépendait de leur rang social. Quelques dames de la bonne société, comme les deux Agrippine et Plancine, ont accompagné leur mari dans les camps, ont présidé des cérémonies et des exercices ; la femme de Vitellius aurait même pris un glaive pour tuer des ennemis ; le vitellien Caecina était accompagné par son épouse, elle-même suivie par une brillante escorte14. Bien pis, un jeune débauché entraîna l’épouse du légat dans les principia d’un camp pour faire l’amour avec elle15. Ces interventions furent jugées fâcheuses et inopportunes par des esprits peut-être archaïques. Auguste permettait rarement aux légats d’aller voir leur épouse16. Plus tard, il y eut un débat au Sénat, et il fut décidé que les femmes d’officiers pourraient accompagner leur conjoint en charge d’unités17.

Pour les femmes de la plèbe, la loi était stricte : celle qui entrait dans un camp commettait une faute. D’ailleurs, il était interdit à tout civil, quel que soit son sexe, de pénétrer dans une enceinte militaire18. Mais, récemment, des archéologues ont trouvé des traces de chaussures élégantes sur du ciment frais et des objets prouvant une présence féminine dans des forteresses19. Il est possible que ces femmes aient été autorisées à effectuer des tâches ménagères ou à exercer le métier de prostituée, très répandu. Un document, qui a été trouvé en Égypte et qui vient d’être analysé, montre que des soldats avaient écrit à un souteneur (conductor) pour qu’il leur envoie une très jeune fille qu’ils avaient déjà bien appréciée ; elle ferait ensuite, disaient-ils, le tour des garnisons20. Ces dames, semble-t-il, ne chômaient pas souvent.

La vie quotidienne : le service

Si les soldats aimaient se rendre en ville, ils appréciaient moins le service auquel ils étaient astreints. Le métier militaire s’accompagnait de la fatigue des marches, des corvées, de la pénurie des approvisionnements, de la dureté du commandement et du climat21. De plus, dans les postes exposés, il y avait la crainte de l’ennemi en attendant la relève22.

Les premières occupations du soldat au titre du service étaient les corvées, munia, munera, stationes, vigiliae, diurna nocturnaque munia, ou encore labores et vigiliae ; elles occupaient le jour et la nuit23. Il redoutait surtout les tours de garde, assurés en permanence pour la sécurité de tous24. Une horloge à eau, une clepsydre, permettait de répartir en quatre étapes un service de nuit qui durait de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Les sentinelles étaient prévenues du changement au son de la tuba25. Elles apprenaient le mot de passe ou signum d’un sous-officier, le tesséraire26 : Aequanimitas, « Égalité d’âme », pour Antonin le Pieux27, et Laboremus, « Travaillons », pour Septime Sévère (ces grands mots sont les derniers qu’ils auraient prononcés le jour de leur mort)28. Néron, qui ne craignait pas le ridicule, ou qui voulait manifester son cynisme, avait choisi une fois Optima mater, « La meilleure des mères29 », cette mère qu’il a fait tuer. Ce fut Militemus, « Soyons soldats », pour Pertinax à un autre moment30. Ce mot de passe, utilisé au camp, l’était aussi au combat et il était donc connu de tous31. Les gardes se plaçaient aux portes et devant la chapelle aux enseignes en permanence (excubiae pour la nuit)32. Dans la crainte d’un coup d’État, Néron mit des gardiens armés sur les remparts de Rome, devant le Tibre et devant la mer, des cavaliers et des fantassins, surtout des Germains et des bleus33. Une statio, « poste de police », était installée dans le camp, aux ordres d’un tribun34. Au palais, c’était l’empereur qui donnait le mot d’ordre ; il recevait en même temps une tablette avec l’état des effectifs. Une cohorte veillait sur lui ; les hommes étaient en toge, en civil, sans casque ni bouclier, mais avec un glaive et un javelot35.

Les activités d’une unité étaient consignées dans des rapports multiples, du matin, du mois et dans les pridiana, plus espacés36. Le son de la trompette, la tuba, annonçait le réveil et le début du repas, de même qu’il appelait aux tours de garde. Au lever du jour, les soldats se rassemblaient pour une cascade de saluts, des soldats aux centurions, des centurions aux officiers, des officiers au général37. Marque de respect, la consalutatio38 se faisait en portant la main droite au casque comme on peut le voir sur une statue en terre cuite du musée de Strasbourg ; ce geste n’avait rien à voir avec le salut fasciste39 ; en revanche, la colonne Trajane montre des soldats acclamant Trajan comme imperator le bras droit levé40. Le chef suprême donnait le mot de passe pour la journée et des ordres divers. Il répartissait les corvées : quête de bois, d’eau, de fourrage et de vivres41, courrier officiel42, travaux de terrassement43. Outre la garde, qui vient d’être mentionnée, les soldats devaient remplir de nombreuses missions. Ils assuraient la police des spectacles : une cohorte du prétoire surveillait les jeux dans Rome et une garnison (praesidium) contrôlait les gladiateurs à Préneste44. Au besoin, ils remplaçaient la poste officielle ; on utilisait de simples soldats ou des frumentaires ou un ancien primipile45. Ils escortaient aussi les personnages officiels : revenue veuve d’Orient, Agrippine eut droit à deux cohortes du prétoire, faisceaux renversés et enseignes sans ornements en hommage à son mari, Germanicus, qui venait de mourir46.

Concernant les corvées, un point surprendra peut-être : dans cette armée si soumise à la discipline, les paresseux, quand ils étaient assez malins pour avoir gagné de l’argent, achetaient des exemptions aux centurions ; le nombre de soldats dispensés a pu atteindre un quart des effectifs47. De même, quelques-uns d’entre eux demandaient des permissions par un billet appelé commeatus ; ils échappaient ainsi au service. On a trouvé beaucoup de documents de ce genre48, mais on ne saura jamais si la réponse a été favorable.

Moins fréquentes que les corvées, les missions de maintien de l’ordre sont assez souvent mentionnées et elles étaient indispensables dans un État qui ne possédait pas de police49. La présence de brigands est mentionnée à plusieurs reprises dans la littérature (Apulée, Les Métamorphoses, livre IV, Achille Tatius, Flavius Josèphe, Héliodore, Philostrate,…)50 et dans les inscriptions. Le texte le plus souvent commenté rapporte les mésaventures de Nonius Datus, un sous-officier de l’armée d’Afrique, qui a été attaqué, dépouillé et laissé pour mort51. Une autre inscription a également atteint la célébrité ; elle rapporte en détail ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire du saltus Burunitanus52. Des colons, paysans libres et métayers, estimaient que le procurateur qui recevait leurs livraisons pour le propriétaire, en l’occurrence l’empereur, abusait et refusait de respecter la législation en vigueur. Finalement, pour les faire taire, il avait envoyé des soldats arrêter des citoyens romains, qui furent couverts de chaînes et fouettés. Ces derniers n’en restèrent pas là ; ils ont alors écrit à Commode, qui leur a donné raison, ce qui prouve que cet empereur n’était pas aussi mauvais que l’ont dit les sénateurs et que la justice existait (au moins parfois) dans le monde romain.

Pour maintenir l’ordre, des sortes de gendarmeries rurales, appelées stationes, étaient réparties à travers l’Italie et les provinces53. Elles surveillaient les grandes villes où les désordres étaient fréquents, comme Rome, où les soldats dispersèrent une manifestation54, et Byzance55, et les routes, par exemple pour empêcher le brigandage, un mal endémique en Judée d’après la tradition56. Un ancien soldat du prétoire était devenu chef de bande ; pour le vaincre, il avait fallu les équipages de trois birèmes sous un questeur et une troupe solide sous un tribun57. Le mot brigandage était d’ailleurs également employé pour les ennemis dans une guerre civile ou même extérieure ; il fut utilisé pour désigner les habitants de Jérusalem58. Les soldats poursuivaient aussi les esclaves en fuite59 et ils surveillaient les bannis, comme Octavie envoyée en Campanie puis dans une île60, ou encore Sénèque61. Ils assuraient la sécurité des régions minières, pays de Galles, Nord-Ouest de la péninsule Ibérique et Sardaigne, ainsi que des carrières de marbre de Chemtou, en Afrique62. Des centurions, aidés d’esclaves impériaux, veillaient sur les biens dont l’empereur avait hérité63 ; pour avoir rempli leur mission sans délicatesse, quelques-uns de ces officiers subalternes provoquèrent la révolte de Boudicca en Bretagne64. Ils surveillaient les prisons, remplaçant nos modernes « matons65 ». Enfin, à la place des bourreaux, ils procédaient aux exécutions capitales ; personne n’a oublié les passages des Évangiles qui mentionnent cette mission ; Tacite permet d’ajouter d’autres épisodes66.

Quand la journée était terminée, les hommes remettaient leurs armes aux tribuns67 : on évitait ainsi à la fois les pertes et les révoltes. Au soir, le cor prévenait de la fin du repas, ensuite la trompette, encore elle, annonçait le repos nocturne. Un feu était allumé sur l’autel qui se trouvait devant l’augural, la partie sacrée de la maison du commandant. Un centurion signalait ensuite le commencement de chaque veille68.

De même que la journée était marquée par une succession de corvées, ainsi l’année était rythmée par des cérémonies. Le 1er janvier, les soldats renouvelaient leur serment de fidélité à l’empereur ; ce serment, iusiurandum ou sacramentum, juridique et religieux à la fois, était donc inviolable et sacré69, ce qui n’a jamais empêché les coups d’État (en cas d’absolue nécessité, il va de soi). À chaque versement de solde, une autre cérémonie les attendait : sacrifice, défilé et paiement70. De temps à autre, on leur lisait le Journal officiel, les diurna populi Romani71. Ou ils écoutaient une harangue, rangés par manipules72. Ou bien encore, ils participaient à un défilé73 : les emblèmes étaient en tête, surtout les aigles, ainsi que les officiers ; puis venaient l’infanterie des légions, les cavaliers des ailes, et enfin les cohortes auxiliaires. Tous ceux qui en avaient reçu arboraient leurs décorations et les plus élevés en dignité étaient vêtus de blanc ; ils formaient une albata decursio74. Mais ils ne marchaient pas au pas cadencé, inconnu à cette époque ; quand on parlait de pas, on pensait à la vitesse : pas rapide, normal, lent,… Après une victoire, Titus rassembla les soldats et les officiers dans le camp. Il monta à la tribune pour un discours, distribua des récompenses (couronnes, petites lances et bracelets en or, parts de butin et promotions). On put observer le même cérémonial au temps de la guerre de Trajan contre les Daces75.

La mort de l’empereur pouvait être l’occasion d’une cérémonie militaire. La colonne d’Antonin le Pieux porte un carrousel sur sa base. On y voit des cavaliers qui procèdent à une decursio : en principe, ils faisaient trois fois le tour du bûcher funéraire ; ici, ils tournent autour de fantassins76.

Voilà ce que nous pouvions dire sur l’armée de terre. Les marins, eux, remplissaient des missions qui leur étaient propres, par exemple en transportant des personnalités. Pison et Germanicus se rendirent en Syrie en utilisant la marine de guerre, ce dernier avec une vraie flotte77. Ce fut par ce moyen qu’Agrippine l’Aînée ramena en Italie le corps de son mari78. Pison prit une trirème pour envoyer un message79 et il rentra en Italie par bateau80. Agrippine la Jeune, mère de Néron, utilisait pour ses déplacements une trirème actionnée par des soldats de marine, des classiarii81. Un gouverneur de province partit pour rejoindre son poste avec deux trirèmes qui le conduisirent de Misène à la Pamphylie82. Un comploteur fut ramené d’Illyrie à Rome par la marine de guerre83.

La discipline…

La vie quotidienne des soldats de l’empire ne se déroulait pas toujours conformément à la discipline telle que l’imaginent les officiers français d’aujourd’hui, et l’on connaît bien des failles dans le système romain. Pourtant, à Rome comme chez nous, « la discipline est la force principale des armées ». Elle eut tant d’importance qu’elle devint à partir d’Hadrien une divinité, dont le nom s’écrit donc avec une majuscule ; les soldats lui offrirent des autels84.

Le mot « discipline », en latin comme en français, possède deux sens, qui sont clairement exposés par Frontin (Str, IV, 1). Il désigne une partie de la connaissance (les mathématiques sont une discipline) et l’obéissance (la discipline des écoliers)85. Dans l’armée romaine, ces deux acceptions avaient cours et elles étaient complémentaires : le métier militaire s’apprenait, par une formation initiale et continue, et le soldat n’obéissait bien que s’il avait appris86. Elle permit aux hommes de Cerialis, un officier très strict, d’accomplir un exploit : à Rigodulum, ils avancèrent malgré une pluie de projectiles et les ennemis Trévires, impressionnés par ce courage, qui n’était en fait que le fruit du drill, furent chassés de leur position87. Nous reviendrons sur l’exercice. L’obéissance s’appuie sur d’autres exigences : les soldats ne doivent pas quitter le camp sans raison88 et il faut qu’ils soient soumis à des inspections régulières, surtout des armes89 ; la crainte des punitions allait dans le même sens (elles pouvaient aller jusqu’à la mort)90.

L’exercice allié à la discipline explique en partie la valeur de l’armée romaine : c’est un lieu commun91 ; ces deux valeurs garantissaient la victoire plus sûrement que le nombre des combattants92. Plusieurs empereurs, les « bons » de la tradition sénatoriale, se sont acquis une réputation d’excellence en ce domaine : Auguste93, Galba94, Vespasien95, Trajan96, Hadrien97, Marc Aurèle98, Pertinax99, et aussi Pescennius Niger100 et Clodius Albinus101, ces derniers pourtant compromis dans des guerres civiles, et de plus vaincus, puis Septime Sévère102, Macrin103 et Sévère Alexandre104. On leur ajoutera peut-être Maximin le Thrace105, Aurélien106 et Probus, qui aurait même été trop exigeant107. Galba avait limité les permissions, interdit les applaudissements, jugés indignes de soldats, et imposé la rigueur à l’entraînement108. Sévère Alexandre avait prohibé la vente des commandements, apparemment courante à son époque ; il avait exigé une vie empreinte de simplicité, avec nuits sous la tente et repas en commun109. On ajoutera à ces princes quelques grands officiers comme Cerialis, déjà cité, et Corbulon110.

Pour renforcer la discipline, il faut distribuer des récompenses, en latin des dona militaria111 ; les unes sont sans valeur marchande, mais les militaires leur accordent une grande importance ; d’autres coûtent cher à l’État. À l’époque romaine, elles variaient suivant le grade du bénéficiaire.

À défaut du triomphe, réservé à l’empereur à partir de 19 avant J.-C., les nobles pouvaient recevoir d’autres honneurs. L’empereur leur remettait des décorations simplement pour leur participation à une guerre, et la tradition avait prévu diverses sortes de « médailles », mais trois types dominaient : la couronne, la haste pure et l’étendard (vexillum). La haste pure était une lance dont la pointe était faite dans un métal autre que le fer (impur) : bronze, or ou argent. Et le vexillum un étendard décoratif. Les couronnes étaient assez variées, mais trois types dominaient : vallaire (en théorie pour celui qui avait le premier atteint le vallum de l’ennemi, son rempart), mural (idem, mais s’il était allé jusqu’au rempart) et en or. La couronne civique récompensait celui qui avait sauvé un citoyen ; elle avait été promise à des soldats qui allaient libérer un camp assiégé par des barbares112. La couronne de gazon (graminea) récompensait celui qui avait sauvé une armée ; c’était peu courant113.

Au temps de la République, un héros reçut 8 couronnes d’or, 1 couronne de siège, 3 couronnes murales, 14 couronnes civiques, 83 colliers, 160 bracelets (armillae), 18 lances (hastae) et 25 phalères, plus du butin114. Mais Auguste se montra avare de phalères, de torques et d’objets en or et en argent : Agrippa dut se contenter d’un étendard bleu après ses victoires navales de Sicile115. Tibère octroya les insignes du triomphe116 à Lentulus, vainqueur des Gètes117, à Blaesus, plus ou moins vainqueur de Tacfarinas118, à Domitius, vainqueur des Germains119, à Poppaeus Sabinus, vainqueur des Thraces120, à Corbulon et à Curtius Rufus121. Spurinna, qui avait rétabli sur son trône le roi des Bructères en évitant un conflit, eut droit à une statue triomphale122 (toujours ce souci d’éviter la guerre). Ce même Tibère refusa tout honneur à Dolabella qui n’avait pourtant pas démérité123. L’ovation, qui était un petit triomphe, fut accordée à Germanicus et à Drusus, qui, il est vrai, appartenaient à la famille impériale ; ils furent en outre glorifiés par l’érection de deux arcs de part et d’autre du temple de Mars Ultor pour avoir repris le contrôle de l’Arménie et de la Germanie124. Agricola, après son séjour en Bretagne, reçut une statue laurée et les ornements du triomphe125. À l’opposé, et sans doute par fausse modestie, Marc Aurèle et Lucius Vérus se seraient contentés d’une couronne civique chacun126. À l’autre bout de la chronologie, Aurélien aurait donné 4 couronnes murales, 5 couronnes vallaires, 2 couronnes navales, 2 couronnes civiques, 10 hastes pures, 4 vexilla et des vêtements à un militaire méritant127. Comme contre-exemple, comme modèle de ce qu’il ne fallait pas faire, Claude s’illustra en commettant l’impair de donner une haste pure à un affranchi128.

Les soldats recevaient des récompenses qui leur étaient propres et, à la différence de leurs supérieurs, c’était pour un exploit129. Trois sortes d’honneurs l’emportaient : le collier ou torques, le bracelet ou armilla et la phalère, une plaque assez proche de nos modernes médailles. Pourtant, les soldats préféraient des sommes en bon métal, des augmentations de solde, des permissions supplémentaires et des promotions vers une unité d’élite, tel cet auxiliaire qui fut admis dans une légion130.

Comme dona militaria, les centurions recevaient tantôt des récompenses d’officiers, tantôt de soldats, et tantôt des lots mixtes.

… et l’indiscipline

À l’opposé, plusieurs éléments dérangent dans ce tableau trop parfait131. L’armée romaine d’Orient s’était acquise une mauvaise réputation, que l’on tente de nier à l’heure actuelle, sans doute en vain. Les soldats vivaient en ville, buvaient, ne pratiquaient pas l’exercice, manquaient d’équipements et ils n’avaient pas d’expérience des combats. Devant des Iraniens, ils prirent la fuite, et il fallut l’énergie d’un général comme Lucius Vérus pour les remettre dans le droit chemin132. Turbulente, la XXe Légion (Valeria), de Bretagne, était difficile à commander ; Agricola sut la maintenir dans le devoir133. Mollesse et indiscipline allaient de pair, surtout sous les « mauvais » empereurs comme Vitellius, Domitien et Élagabal, et même sous des bons souverains comme Nerva134.

Les soldats reçurent des privilèges dont ils abusèrent, surtout à partir de la crise du IIIe siècle, quand les salaires furent de moins en moins réguliers, voire inexistants. C’est ainsi que l’État leur avait reconnu le droit de faire des réquisitions (logement et nourriture). En 238, les habitants de Skaptopara s’en plaignirent à Gordien III135 ; ceux qui vivaient à Araguéni de Phrygie déplorèrent auprès de Philippe l’Arabe les vexations diverses qu’ils devaient subir. Bien sûr, à chaque fois l’empereur leur donna raison ; mais pour deux communautés satisfaites, combien ne le furent pas ?

Le pire se trouvait ailleurs, dans deux maux récurrents, la mutinerie et la désertion.

La mutinerie pouvait éclater dans deux circonstances. Dans le premier cas, elle répondait à la tradition romaine d’une armée de citoyens qui élisaient leurs officiers et qui ne se sentaient donc pas tenus à une obéissance aveugle. Des circonstances diverses, par exemple matérielles, servaient de déclencheur à la révolte. Celle-ci, en outre, posait un problème juridique car elle était le non-respect du serment en plus du problème proprement militaire136. Dans le second cas, la révolte avait été provoquée par un officier supérieur ambitieux qui souhaitait une guerre civile, comme lors du conflit qui opposa César aux pompéiens137. Les mutineries d’officiers entraînaient normalement des guerres civiles138, mais elles sont plus difficiles à analyser pour nous. En effet, le général révolté se trouvait devant deux éventualités. Ou son coup d’État échouait, et il restait un insoumis pour l’éternité ; ses soldats étaient alors des séditieux, également pour toujours. Ou il réussissait ; il devenait empereur légitime et ses soldats se transformaient en fidèles soutiens de l’ordre romain.

Les mutineries de soldats les plus intéressantes pour l’historien, appelées seditio (-ones) ou discordia (-ae)139, eurent pour cadre la Germanie et la Pannonie, et elles éclatèrent en 14 de notre ère, après la mort d’Auguste. Les soldats de Germanie présentèrent un catalogue de revendications qui n’a rien à envier à ceux qu’élaborent nos syndicats du XXIe siècle140 : ils demandaient l’abaissement de l’âge pour le départ à la retraite, une augmentation des salaires et une amélioration des conditions de travail, en l’occurrence une moindre sévérité de la part des centurions141. Pour appuyer leurs demandes, ils se mirent en grève : interruption du service, surtout de l’exercice. La seditio142 de Pannonie fut motivée par des revendications analogues, avec quelques additions143. En plus des demandes déjà mentionnées pour les légions de Germanie, les mutins voulaient une hausse de la prime de départ à la retraite, qui serait payée en liquide et non en terres. Ils précisaient : salaire de 1 denier par jour, congé définitif après seize ans dans les camps et service moins dur. Dans la guerre civile de 68-69, plusieurs seditiones sont mentionnées. Des soldats accusent un légat de trahison et ils engagent le combat sans l’ordre de le faire144. Des prétoriens chassés de leur corps demandent à y être réintégrés145. Il est admirable que Vespasien, bien qu’il ait pris le pouvoir dans une guerre civile, n’ait pas rencontré d’opposition, de discordia146. Septime Sévère, très rigoureux, a failli provoquer une révolte parce que la guerre était dure et longue147. En revanche, Sévère Alexandre a vécu beaucoup d’épisodes de ce type, jusqu’au dernier qui lui a coûté la vie148.

S’il y a mutinerie, il y a aussi contre-mutinerie. Le cas des révoltes de 14 après J.-C. montre quelles méthodes étaient utilisées par les officiers dans ces circonstances. Le retour à l’ordre se fit en cinq étapes : 1. L’empereur, Tibère, désigna des personnages prestigieux pour rétablir la discipline, des membres de sa famille, Germanicus en Germanie149 et Drusus en Pannonie. En 68, au contraire les révoltés furent abandonnés à eux-mêmes : pas de rondes de nuit, pas d’appels, ce qui provoqua la panique au sein de la troupe et un rappel du chef qui avait été chassé150. 2. Les envoyés de l’empereur parlèrent aux soldats151 (le verbe jouait un grand rôle dans la civilisation romaine). 3. Ils firent des concessions152. 4. Ils punirent quelques agitateurs153. Le même type de punition sélective est attesté en 68-69 : sur toute une armée, seuls deux hommes furent sanctionnés154. En 14, des soldats séditieux furent tués par les soldats fidèles155. 5. Germanicus emmena ses troupes pour une expédition chez les Germains156. 5 bis. Cas particulier et inattendu, les dieux vinrent au secours de Drusus en lui envoyant une éclipse de lune : les soldats, qui ne connaissaient pas les lois de l’astronomie, à la différence de leur chef, y virent une expression du mécontentement céleste et ils rentrèrent dans le devoir157.

D’une manière générale, il fut admis qu’il ne fallait pas regrouper trop de légions dans un seul camp et qu’il valait mieux éloigner les forteresses les unes des autres158. De plus, les punitions limitaient les désordres, ainsi que l’habitude de l’exercice et de la discipline159.

L’autre faiblesse de l’armée romaine venait des déserteurs (desertor, emansor et infrequens) et des transfuges (perfuga et transfuga) On appelle déserteur un soldat qui quitte son poste, et transfuge un déserteur qui, en plus de sa première faute, passe à l’ennemi160.

Il semble que les déserteurs soient souvent devenus brigands ; et s’ils n’ont pas suivi cette voie, les autorités romaines se sont empressées de les accuser de ce crime. On en compte plusieurs, et non des moindres, dans les rangs des auxiliaires. Sans remonter jusqu’à l’illustre Spartacus, un Thrace, on peut mentionner l’Africain Tacfarinas, qui rassembla contre Rome des Numides, des Maures, des Musulames, des Cinithiens et des Garamantes ; il fut vaincu et tué161. Gannascus, un Canninéfate (peuple de Germains), se fit pirate162. Par la suite, une cohorte d’Usipètes (également Germains), envoyée en Bretagne en 82, se révolta ; les soldats tuèrent leurs cadres, prirent la mer, puis leur bateau fut jeté à la côte ; les uns furent mis à mort, les autres réduits en servitude par les Bretons163. D’autres militaires désobéissants sont présents au fil du temps ; les hommes étaient poussés à fuir par la dureté du service et les rigueurs du climat164. Sous Commode, la guerre des déserteurs, le bellum desertorum, fut animée par des soldats qui avaient combattu sous Marc Aurèle sur le Danube ; ils avaient été renvoyés, soit parce que l’orage s’était calmé, soit parce que le trésor public ne pouvait plus les payer. Ils attaquèrent Strasbourg, ravagèrent une partie de la Gaule ; pourchassés par l’armée, les débris de leurs effectifs pénétrèrent en Italie où ils furent anéantis165.

Les transfuges furent moins nombreux, parce qu’il leur fallait trahir en plus de fuir, et parce que les officiers auxquels ils se rendaient se méfiaient d’eux ; ils redoutaient un stratagème et, de toute façon, ils méprisaient des hommes qui avaient au moins une fois déjà oublié leur serment166. En 58, l’armée de Corbulon, qui combattait en Syrie, perdit des hommes au profit de l’Iran167. Dans la guerre civile de 68-69, des soldats d’Othon passèrent chez Vitellius168 ; Civilis fut considéré comme transfuge169. D’autres passèrent chez les Daces170, d’autres chez les Quades sous Marc Aurèle171, d’autres encore toujours chez les Quades, mais sous Commode172. Mithridate, roi du Bosphore, en recueillit quelques-uns173. Dans la guerre civile qui suivit la mort de Néron, des transfuges apprirent aux Bretons l’art du siège, causant bien des difficultés à leurs compatriotes174. Oublié par les manuels, le pire cas se produisit en 197175. Au cours d’un épisode de guerre civile, Pescennius Niger fut vaincu ; les restes de son armée furent dispersés. Quelques-uns de ses soldats se rendirent chez les Iraniens et ils leur apprirent comment faire des armes de qualité et comment combattre à la romaine. Les légionnaires du IIIe siècle souffrirent grandement de ces connaissances acquises par trahison.

Pour maintenir la discipline, il existait des punitions qui s’étalaient sur une vaste échelle, et qui pouvaient atteindre une sévérité inouïe ; toutefois, le juge devait peser les avantages de la sévérité et de la clémence176. La sévérité variait en fonction du rang du coupable ; au cours du IIe siècle, le pouvoir décida que les honestiores (sénateurs, chevaliers et l’élite des notables) seraient moins sévèrement punis que les humiliores (simples citoyens romains et pérégrins)177. L’utilisation abusive d’insignes militaires pour tromper ou effrayer un particulier fut punie de l’exil pour les premiers, de la peine de mort pour les seconds178. À l’opposé, la clémence permettait le retour des déserteurs qui pouvaient parfois être utiles.

Les officiers risquaient donc rarement la peine de mort. En règle normale, leur carrière était stoppée et, dans les cas les plus graves, ils étaient chassés de l’armée179. Un tribun de cohorte, pour une faute inconnue, fut interdit d’Italie pendant deux ans180. Un chevalier qui avait fait couper les pouces de ses deux fils pour leur éviter le service militaire fut vendu comme esclave et tous ses biens furent confisqués181. Nous ne savons pas ce que fit Sévère Alexandre, qui menaça les officiers corrompus182, ni Gordien III, qui ne voulait pas que les commandements aux armées soient vendus par ses eunuques183.

En matière de discipline, les centurions étaient assimilés aux humiliores, ou presque ; en cas de crime ou de délit, ils risquaient donc la mort, mais elle ne leur fut que rarement appliquée184. Ce châtiment fut administré pour abandon de poste sous Auguste185 ; dans une autre circonstance, Clodius Albinus prononça même la crucifixion, infâmante, normalement réservée aux pérégrins (le Christ) et aux esclaves186. D’autres sanctions étaient moins graves et surtout pas définitives : l’exil187 ou une journée devant le prétoire, en tunique, avec une perche, une motte de gazon ou une brique à la main188, le fouet pour avoir fui pendant un combat189. Pline le Jeune rapporte une histoire de sexe190. La femme d’un tribun trompait son mari avec un centurion. L’officier fut cassé et banni. La dame fut punie en vertu d’une loi d’Auguste : elle perdit la moitié de sa dot, un tiers de ses autres biens ; elle fut reléguée dans une île et contrainte à s’habiller en courtisane.

En plus de ces punitions individuelles, des sanctions collectives sont attestées, et d’abord la fameuse décimation, rare sous l’empire il est vrai : les soldats de l’unité fautive étaient alignés et un sur dix, tiré au sort, exécuté191. Auguste décida une fois que les autres « coupables » seraient nourris d’orge192. Macrin recourut à une « centimation » : il fit tuer un homme sur cent193. Avant que n’éclate un mouvement collectif, on châtiait les premiers individus qui s’étaient manifestés en les traduisant devant le tribunal du légat194. Punir pour l’exemple pouvait n’être pas inutile, comme le fit Auguste195. Il licencia « avec ignominie » une légion qui avait obéi, mais avec un air de révolte. Il accorda leur congé à des soldats qui le réclamaient avec trop d’insistance, mais sans les commoda, sans la prime de retraite. Dans un autre cas, la sévérité fut moindre : la XIIe légion ayant plié fut chassée de Syrie et installée en Cappadoce196.

Pour les simples soldats, les sanctions étaient fréquentes, variées197, et elles pouvaient être terribles. La peine de mort prenait différentes formes, crucifixion, bûcher ou noyade198. Macrin eut une idée originale, attacher les condamnés à des morts199. En 14, les fugitifs rattrapés et les détenus en attente du supplice étaient enfermés dans la même prison200. Les déserteurs et les transfuges pouvaient être punis avec la dernière rigueur, parfois par la mort (mais il ne fallait pas décourager les retours)201. Ils pouvaient avoir les mains coupées et les jambes brisées, ce qui, dans les conditions d’hygiène de l’époque, équivalait à une mort lente. Ils couraient le risque d’être vendus comme esclaves, ce qui arriva à un homme qui avait maltraité une vieille femme202. En Judée, un soldat capturé devait être exécuté ; mais, comme il avait réussi à échapper à l’ennemi, Titus se contenta de le chasser de la légion203. Vitellius alla plus loin dans la générosité et il fut accusé de faiblesse ; il avait supprimé les flétrissures des dégradés, les haillons des accusés et les punitions des condamnés204. Maximin le Thrace, au contraire, fut très dur205. À l’époque de la République, on pouvait contraindre un homme à s’ouvrir une veine et à laisser couler son sang un certain temps206.

Des peines moins lourdes existaient, heureusement. Le centurion pouvait frapper les soldats, mais seulement avec son cep de vigne. L’un d’entre eux, appartenant à l’armée de Pannonie, tapait si fort qu’il cassait fréquemment son bâton de commandement sur le dos des victimes et il en avait tiré le surnom de « Encore un207 » – on devine pourquoi. Autres punitions : un coupable payait une amende208, ou bien passait la nuit hors du camp, ce qui était plus embêtant quand l’ennemi était proche209, ou même était traité de civil (citoyen ou Quiris, au lieu de miles)210.

On constate, en conséquence, un étonnant mélange de discipline et d’indiscipline. L’armée romaine était plus proche de Tsahal que de celle qu’avait organisée le roi-sergent, Frédéric-Guillaume Ier. Cette imbrication s’explique : les légionnaires et leurs compagnons d’armes ne combattaient pas comme des esclaves ni même comme des sujets, mais comme des citoyens romains, c’est-à-dire des hommes libres211. C’est aussi, à notre avis, un élément qui permet de comprendre les succès de l’armée romaine, son efficacité.

L’équipement

Si la discipline présente une grande importance pour une armée, les fournitures qui lui sont livrées comptent aussi. Pendant longtemps, les archéologues ont limité leurs enquêtes à l’armement. Depuis quelques décennies, ils s’attachent volontiers à l’équipement ; il comprend l’armement et aussi l’habillement, qui ne saurait être négligé. Sur ce sujet, les découvertes faites lors de fouilles sont innombrables et chaque année apporte son lot de publications212.

Un principe général s’imposait : chaque militaire payait tout son équipement. Il l’achetait auprès de marchands qui suivaient les armées et qui se fournissaient dans les villes213 ; il écrivait son nom là où c’était possible, pour éviter les erreurs et les vols.

LE VÊTEMENT

Les soldats possédaient plusieurs sortes de vêtements. Dans leur paquetage se trouvait le procinctus ou tenue de combat, utilisé pour la bataille, l’exercice et une bonne partie du service quotidien214. Ils revêtaient aussi la tunique ou la toge du citoyen pour les circonstances exceptionnelles, par exemple lors d’un défilé ou pour un séjour en Italie215. Comme tous leurs contemporains, ils portaient le plus souvent une sorte de robe sans manches qui tombait au-dessus du genou et qui était serrée à la taille par le ceinturon (aménagé pour faire office de porte-monnaie)216. Sur leur tunique, ils pouvaient mettre un sagum, le manteau militaire, proche de la paenula et de la chlamyde217. Les soldats de la garde impériale devaient être vêtus avec élégance et simplicité218. Le pantalon caractérisait les auxiliaires gaulois et germains ; son succès s’étendit avec le temps219. Tous possédaient deux sortes de chaussures, les bottines ou calciamenta220, et les godillots, les célèbres caliga(e), d’où vint le surnom de Caligula, habillé en soldat quand il était enfant, ce qui lui valut son surnom de « Petit Godillot ». La caliga était faite en bois, avec une courroie de cuir et beaucoup de clous221. À l’instar des soldats de Napoléon Ier, les Romains ne portaient pas leurs chaussures en permanence222.

Aucune loi n’imposait l’uniformité dans l’uniforme, pas plus que dans l’armement ; la mode et les nécessités pratiques du combat suffisaient à rapprocher les vêtements et les armes.

Ce qui créait des différences, c’était la hiérarchie. Les officiers étaient vêtus comme les personnes de leur rang, avec une tunique sur laquelle ils portaient une bande de pourpre verticale, large pour les sénateurs et fils de sénateurs (laticlave), étroite pour les chevaliers (angusticlave) ; au chapitre du manteau, ils recouraient au paludamentum223. Sous Néron, des officiers équestres firent sensation en utilisant des couvertures de luxe pour leurs chevaux, des caparaçons224.

L’ARMEMENT INDIVIDUEL

Plus important, toutefois, que l’habillement, l’armement a été abondamment étudié depuis quelques dizaines d’années, et les archéologues réussissent à dater assez précisément certaines pièces, même si des débats féroces, à armes mouchetées, les opposent encore225. Par commodité, nous distinguerons l’armement offensif de l’armement défensif ; élément de la sarcina, cet ensemble représentait un grand poids à porter pour le militaire en expédition226.

Pour tuer227, un légionnaire utilisait des armes offensives, surtout une épée228 et une lance229, le couple gladius-pilum étant le plus connu. Le gladius ou glaive était une arme mince et courte, avec une lame de 60/70 cm, permettant de frapper de taille et d’estoc. Le pilum, un javelot, était fait de deux parties, un manche en bois d’environ 95 cm/1 m et une pointe en fer à peine plus courte, 70/75 cm, et très mince, ce qui lui donnait une forte puissance de pénétration ; de plus, comme il se pliait au premier choc, l’ennemi ne pouvait pas le renvoyer à l’expéditeur. Utilisé surtout comme arme de jet, le pilum pouvait aussi, porté sous l’aisselle ou à deux mains, servir d’arme de hast, de choc, nécessitant une escrime spéciale. Les textes permettent de suivre une évolution que l’archéologie précise. Jusqu’au temps de Claude, le légionnaire se caractérisait par le couple gladius-pilum et l’auxiliaire par un autre couple, spatha-hasta. La spatha était une épée longue, sans pointe, empruntée aux Germains ; on appelait hasta une grande lance terminée par un fer de petite taille230. Et ce n’est pas tout, car en principe tout soldat possédait un poignard ou pugio, parfois utile pour le corps-à-corps et pour égorger les blessés incurables, même et peut-être surtout s’ils étaient des amis. Le pugio que portait l’empereur symbolisait son droit de vie et de mort sur les citoyens231.

5. Les armes offensives

a. Des épées : un gladius et une spatha (d’après un dessin de l’auteur).

Ces épées correspondaient à deux formes d’escrime (de la pointe avec le gladius, de taille avec la spatha). On distingue deux types de gladii, le type Mayence à pointe longue et le type Pompéi à pointe courte, qui lui a succédé vers le temps de Claude et qui est resté longtemps en usage. Quant aux spathae, il est malheureusement très difficile, voire impossible, de les classer du point de vue de la chronologie.

b. Une lance et un javelot : un pilum et une lancea (d’après un dessin de l’auteur).

Pour le pilum, on distingue aussi plusieurs types suivant le mode de fixation de la pointe sur la hampe. Pour les plus anciens, la soie du pilum est fixée grâce à une ou plusieurs goupilles reliées à une virole de section carrée (sites d’Oberaden, Dangstetten et Kalkriese) ; la fixation à douille circulaire et à fer plus court est attestée pendant tout le Haut-Empire, jusqu’au IIIe siècle. Il existe une grande variété de lanceae, désignées par plusieurs noms, empruntés notamment à la langue gauloise : tragula, verutum, gaesum, etc. À l’inverse du pilum, elles étaient surtout utilisées comme arme de hast, parfois envoyées sur l’ennemi avec des catapultes. Elles ont laissé un grand nombre de fers et de talons tout autour de l’empire. Il est également difficile de les classer.

Flavius Josèphe aide, pour son temps évidemment, à distinguer l’armement des différents corps232, mais il ne dit que ce qui l’a frappé. Pour l’infanterie d’élite (gardes du corps ?), c’était la lance et le bouclier rond. Pour l’infanterie (laquelle ?), la cuirasse, le casque et les deux glaives (long au côté gauche et court au côté droit ; celui-ci, qui faisait une demi-coudée, soit 22 cm, était en réalité un poignard). Le fantassin légionnaire portait un javelot, un bouclier oblong, des outils et trois jours de vivres. Les cavaliers disposaient d’une épée longue, d’une grande lance, de trois javelots et d’un grand bouclier. Cette description caricature la réalité, ce qui est rare chez cet auteur : il oublie une partie de l’armement légionnaire et il ne montre pas la grande diversité qui régnait au sein de la cavalerie.

La description habituelle, limitée à l’épée et à la lance, est incomplète. Comme tous les combattants de l’Antiquité, le légionnaire utilisait n’importe quel instrument suivant les circonstances : masse d’arme, sabre, hache, glands de fronde, arc et flèches233. Les pointes des flèches et des javelots pouvaient être lancéolées ou à barbules ; dans le premier cas, on voulait seulement tuer ; dans le second cas, on voulait en plus faire souffrir les blessés, car l’extraction de ces engins était plus difficile et donc plus douloureuse. L’arrêtoir que portent certaines lances n’était pas décoratif, comme on l’a dit : il avait pour but d’empêcher le fer de s’enfoncer trop profondément dans le corps de l’ennemi, car il fallait pouvoir le retirer aisément pour le retourner contre un autre adversaire.

Avec le temps, le gladius a été remplacé par la spatha, utilisée d’abord par les auxiliaires. Dans la deuxième moitié du IIe siècle, Arrien ne décrit plus que la spatha et la hasta234 ; il connaît également le bouclier long, le casque de fer et la cotte de mailles ; mais des documents iconographiques montrent des gladii encore pour la fin du IIe siècle235. Le couple gladius-pilum fut donc très progressivement supplanté par le couple spatha-hasta.

Les cavaliers236 combattaient, suivant le type d’unité, avec un arc ou un court javelot, ou encore une lance très longue, le contus, une vraie perche237. Par la suite, une partie des auxiliaires se convertit au petit bouclier rond. Au début, l’armée romaine n’utilisa guère qu’une cavalerie légère. En particulier, mais pas exclusivement, sous l’influence des ennemis iraniens et assimilés (Sarmates), apparut une cavalerie entièrement cuirassée, utilisant une très longue lance238. Quant aux fantassins auxiliaires, peu protégés, ils utilisaient surtout la spatha et (ou) la lancea ; ils connaissaient d’autres armes, celles qui étaient en usage dans leurs peuples. Quelques auxiliaires gaulois, par exemple, possédaient des tragulae, des lances pourvues d’un propulseur, une courroie de cuir qui allongeait la longueur du jet239.

On voit donc que les Romains utilisaient des armes de jet, des armes de hast et des armes mixtes ; qu’elles entraient, d’un autre point de vue, dans trois catégories : perçantes, contondantes et tranchantes.

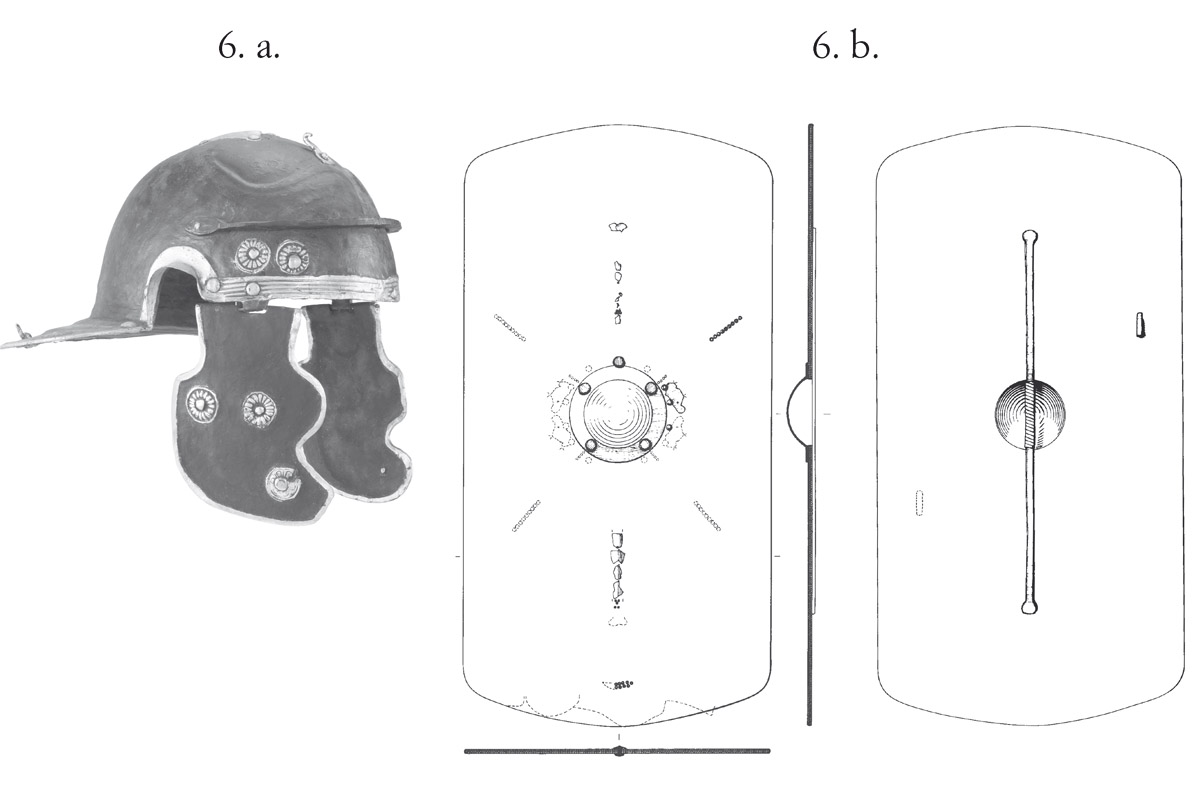

Non moins important pour les Romains que l’armement offensif existait un armement défensif très utile240, que leurs ennemis possédaient rarement. Il était constitué par un triptyque, casque, bouclier et cuirasse, auquel nous rattacherons des jambières241.

Le casque était une simple calotte, surmontée d’un panache, élément de guerre psychologique car il faisait paraître plus grand le soldat242. Il permettait en outre de distinguer les centurions, qui portaient un panache allant de droite à gauche, des simples soldats243. Un protège-nuque et des protège-joues ou paragnathides complétaient un dispositif qui a évolué par de nombreux détails et qui est bien connu des archéologues.

Il en va de même avec le bouclier244. À l’origine, les hommes possédaient un simple protège-cœur, puis ils ont adopté un petit bouclier rond, puis un grand bouclier rectangulaire. La forme la plus connue est le modèle en tuile, fait de plusieurs épaisseurs collées de bois, de cuir et de tissu. Un renfort de métal à la partie supérieure permettait de donner un coup sous le menton de l’ennemi avant le corps-à-corps. Une demi-sphère de métal ou umbo, placée au centre, servait à lui faire perdre l’équilibre ; de plus, elle détournait les projectiles. Chaque bouclier était peint pour que chacun puisse retrouver facilement son unité dans la mêlée ; il portait aussi le nom du soldat, sa cohorte et sa centurie245. Fragile, il était placé dans un étui en dehors des heures de combat.

6. Les armes défensives

a. Un casque (photographie du Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mayence / V. Iserhardt).

Le casque romain était le plus souvent fait d’une calotte de métal. Les archéologues ont identifié quatre types, qui se sont succédés, ou qui ont coexisté mais dans des régions séparées. On distingue le modèle italique, le plus ancien, avec couvre-nuque et bouton sommital, identifié à Coolus-Mannheim, Buggenum et Haguenau. Il est attesté jusqu’aux environs de l’année 100 de notre ère. Le modèle gaulois se reconnaît à un couvre-nuque très large (exemplaires trouvés à Weisenau et Niederbieber). Il a été en service aux Ier et IIe siècles, comme le modèle gréco-oriental, de forme conique, plus rarement exporté en Occident (exemplaire de Guisborough). Enfin, le modèle danubien, attesté à partir du début du IIe siècle, est, à la différence des trois autres, composite, c’est-à-dire fait de plusieurs plaques de métal recourbées et fixées ensemble.

b. Un bouclier (dessin de Paul C. Buckland in « A First-Century Shield from Dorcaster, Yorksire », Britannia, vol. 9, pp. 247-269, 1978 / Cambridge University Press).

Faits de bois et de peaux, les boucliers ont été rarement conservés. On oppose ceux qui ont servi à des légionnaires et ceux qui ont été utilisés par des auxiliaires. Pour les légionnaires, on peut isoler trois caractéristiques. L’umbo allongé (demi-boule de métal placée au centre) est rare et caractéristique de la haute époque. De même, les renforts métalliques semblent anciens (exemplaire trouvé dans la Tyne et déposé au British Museum). Le modèle le plus courant avait la forme d’un segment de cylindre (Doncaster, Vindonissa, ou colonne Trajane). En fait, on ne peut pas prouver qu’il y ait eu uniformisation. Les auxiliaires, eux, se reconnaissent à leur bouclier plat.

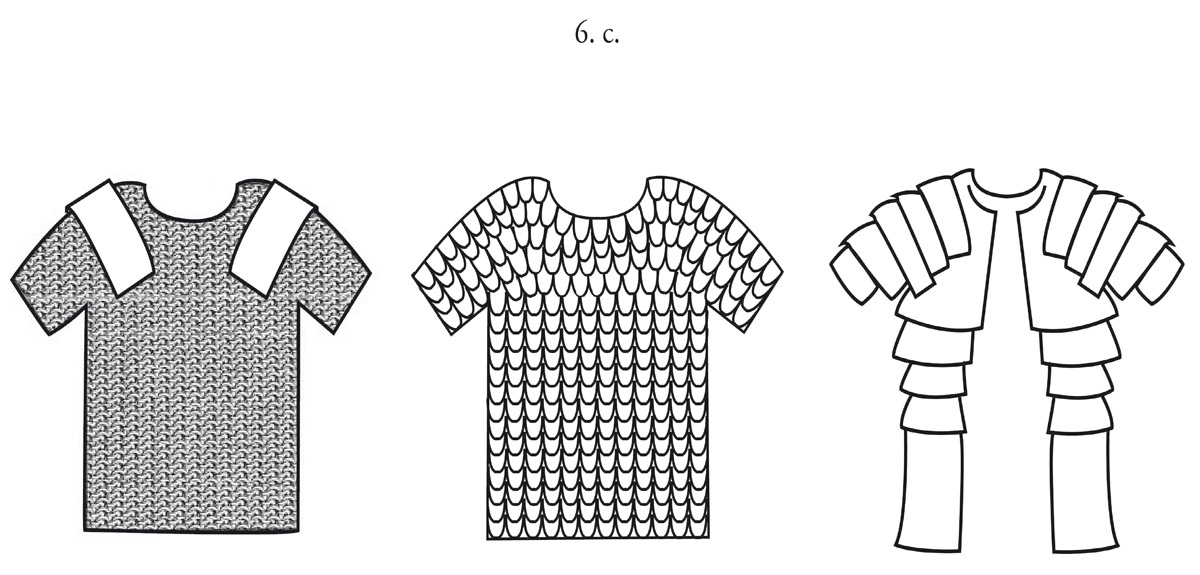

c. Les cuirasses (d’après un dessin de l’auteur).

La cuirasse à écailles est attestée dès la Protohistoire. On en connaît un très grand nombre de modèles, et elle semble avoir eu la préférence des cavaliers et des centurions ; elle désigne donc les membres d’une élite militaire. La cotte de mailles, une sorte de tricot en fil de fer, a une origine celtique. Les archéologues distinguent deux types, le type gaulois, simple, et le type hellénistique à épaulières (statue de Vachères). La cuirasse segmentée est en revanche un apport des Romains. Elle était très répandue dès les débuts de l’Empire, mais un débat a été ouvert : a-t-elle été inventée en Orient pour protéger de la célèbre « flèche du Parthe », ou bien a-t-elle eu plusieurs lieux de naissance, notamment en Occident ? Affaire à suivre…

Derrière le bouclier, la cuirasse. Trois types majeurs sont connus et ils ont été également étudiés et classés246. La cotte de mailles était une sorte de tricot où le fil de fer aurait remplacé la laine. La hamata était faite d’une veste en cuir recouverte d’écailles de métal. La segmentata, la plus connue, était faite de plaques de métal horizontales sur la poitrine et verticales sur les épaules, attachées entre elles, ce qui conférait à la pièce souplesse et sécurité. Dans tous les cas, une veste de dessous était indispensable pour éviter que la peau ne soit arrachée.

Ainsi équipés, les auxiliaires formaient des unités légères et les légionnaires des unités lourdes. Ces derniers étaient tellement empêtrés dans leur équipement qu’ils ne pouvaient pas nager quand il fallait traverser un fleuve ou quitter un navire en perdition247.

De même qu’ils possédaient des vêtements pour toutes les circonstances, ainsi les soldats romains avaient-ils des armes adaptées à plusieurs activités : pour l’exercice, pour la parade et pour le combat. Celles qui étaient utilisées pour l’exercice étaient très souvent fabriquées en bois. Pour la parade, c’étaient l’or et l’argent qui dominaient ; lors des défilés, des officiers, sans doute les décurions, portaient des masques soudés au casque248.

En outre, tout soldat pouvait être amené à faire des travaux de génie militaire. Les découvertes effectuées récemment sur le site de la « bataille » du Teutoburg ont permis de dégager des outils divers, utilisés pour creuser la terre, tailler le bois et redresser le fer : pelles, pioches, doloires, marteaux, etc. ; ils n’ont été que peu étudiés249.

L’ARMEMENT COLLECTIF

En plus des armes individuelles, l’armée romaine utilisait des armes collectives, que nous pouvons classer dans deux rubriques : l’artillerie et les navires de guerre.

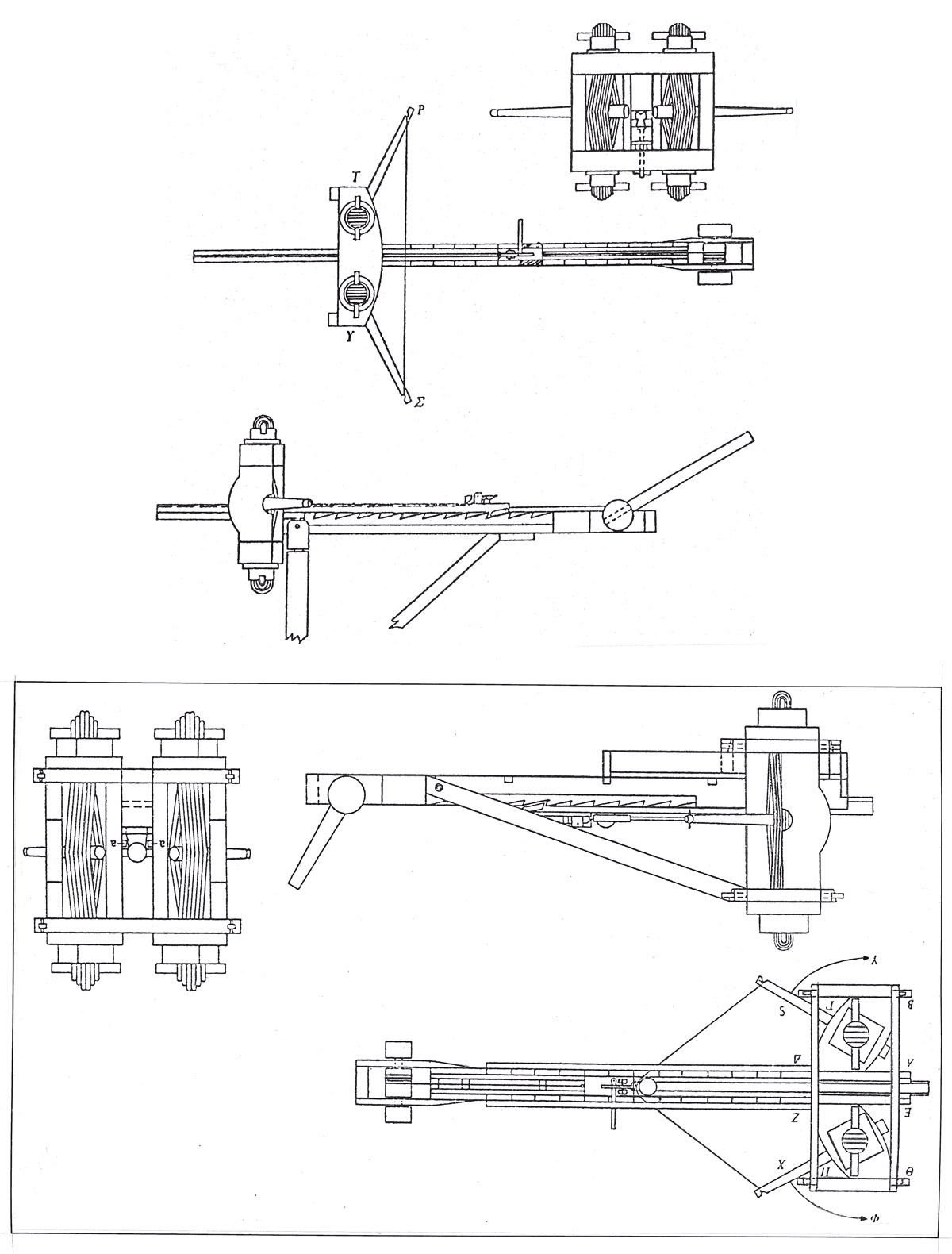

L’artillerie est connue grâce à des découvertes archéologiques et à plusieurs traités250. Elle était utilisée sur terre, sur les fleuves et sur mer, de manière défensive ou offensive, et elle lançait des traits, flèches ou javelots, des boulets, des pierres et des poutres, des pots enflammés, etc., sur des troupes ou sur des remparts. Les projectiles étaient lancés en tir tendu (machines palintones) ou en tir courbe (euthytones ou euthyboles). L’énergie était fournie surtout par la torsion de fibres animales ou végétales (névrotones), plus rarement par la flexion d’une plaque de métal, en fer ou en bronze (sidérotones ou chalcotones). D’après Fritz Kretzschmer, une machine pouvait libérer une force maximale de 6 000 kg et, en tir courbe, un boulet pouvait être projeté à 300 m. En 1902, à la Saalburg, devant l’empereur Guillaume II, une flèche de 60 cm lancée à 340 m avait percé une planche de 2 cm, et elle s’était enfoncée de 30 cm ; une deuxième flèche, depuis 50 m, avait fendu en deux la première. Flavius Josèphe a vu un crâne voler à plus de 500 m et un fœtus, arraché au ventre de sa mère enceinte, projeté à près de 100 m ; l’arrivée du projectile était, dit-il, annoncée par un sifflement. Les Romains, à la suite des Grecs il est vrai, ont donc su faire montre d’une redoutable ingéniosité.

Le vocabulaire qui se rapporte à l’artillerie a varié et il divise la critique.

7. L’artillerie (Le Bohec Y., L’Armée romaine sous le Haut-Empire, Paris, Picard, 3e éd., 2002, pl. XXIX, fig. 27, d’après Marsden E. W., Greek and Roman Artillery, 1971).

L’artillerie permettait de lancer des flèches (dessin du haut) ou des pierres (dessin du bas) ; la force de propulsion venait de la torsion de fibres, animales le plus souvent, rarement de la flexion d’une plaque de métal. Les balistes (nom générique de ces pièces) atteignaient une grande précision et une grande force.

L’artillerie

César | Vitruve | Flavius Josèphe | Tacite | Végèce | |

Baliste | poutres | pierres | pierres | pierres | |

Catapulte | pierres | (traits ?) | traits | ||

Scorpion | traits | (pierres ?) | |||

Tormentum | traits | ||||

Carobaliste | traits | ||||

Onagre | traits + pierres |

Remarques sur l’artillerie

1/ Sources : César, BC, II, 2, 2 ; Vitruve, X, 10-12251 ; Tacite, H, III, 23, 3 et 4 ; An, I, 56, 4 ; II, 20, 5 ; Flavius Josèphe, GJ, II, 19, 8 (546) ; III, 5, 1 ; 7, 9 (167) ; Végèce, II, 25 ; traités cités p. 21. Les inscriptions ne mentionnent que des ballistarii, « hommes des balistes ».

2/ Le mot « traits » recouvre surtout, parmi les armes de jet, flèches et javelots.

3/ Vitruve indique que balistes et catapultes étaient mues par des nerfs et des cheveux ; son scorpion était une petite catapulte, et le scorpion de Flavius Josèphe était une petite baliste. Ce dernier complique le problème quand il parle de scorpions et de balistes de grandes dimensions, alors que, pour Végèce, l’onagre était une petite baliste. Ces noms ne correspondent donc pas à une taille particulière ; Tacite mentionne de grosses balistes, et ses tormenta étaient sans doute des catapultes (tormentum peut désigner toutes sortes de machines… et la torture).

4/ On ajoutera à cette liste une machine presque invraisemblable, capable de saisir des barbares qui assiégeaient un camp et de les jeter à l’intérieur de l’enceinte252. Pendant la deuxième guerre punique, Archimède aurait inventé des engins extraordinaires pour défendre Syracuse contre les Romains253.

Un autre facteur de succès, et pas le moins surprenant, tient à la marine de guerre. Plus ancienne qu’on ne l’a dit254, elle se caractérisait par trois traits méconnus : qualité, utilité et diversité.

En ce qui concerne son utilité, il est inutile de s’y attarder : elle tenait aux missions qu’elle remplissait, déjà évoquées. Pour la qualité, elle est prouvée : les chantiers navals avaient réussi à fabriquer les navires de guerre les plus extraordinaires de l’Antiquité, supérieurs aux trières athéniennes de Salamine ; il est vrai que l’époque hellénistique avait vu, chez les rois héritiers d’Alexandre le Grand, des navires énormes255. Les coques se caractérisaient par des dimensions jamais atteintes et qui ne le seront qu’après le Moyen Âge, au temps des caravelles. C’est que, grâce à la technique d’assemblage dite à francs bords, elles étaient très solides. Avançant à voiles et à rames, les bateaux étaient aussi très bien défendus par une artillerie embarquée efficace. Le problème vient des dimensions des nefs et du vocabulaire qui leur correspond ; là se pose la question de la diversité. On comprend très bien ce qu’étaient une birème (deux rangs de rames superposés) ou une trirème (trois rangs) ; au-delà, on a du mal à concevoir ce qu’étaient une 5, une 30, voire une 40, pour reprendre la façon de parler des anciens256. Au-delà des « 3 », les dénominations combinaient sans doute le nombre de rameurs et de niveaux de rames : une « 40 » aurait compté quarante rameurs répartis sur trois niveaux. Heureusement, les index de recueils d’inscriptions permettent de préciser les modèles les plus utilisés ; ils mentionnent surtout des trières (des « 3 »), un peu de liburnes (des « 2 »)257, quelques « 4 » et peu de « 5 ».

Certes, Corbulon lutta contre les pirates de Rhénanie avec des trirèmes258. Mais la Corse fut protégée par des liburnes aux ordres d’un triérarque, commandant d’escadre259, et la flotte de Ravenne utilisa beaucoup de bateaux de ce type260. Pline l’Ancien, préfet de la flotte de Misène en 79, voulut voir de près le Vésuve en éruption. Il prit d’abord une liburne puis une quadrirème261. Le Talmud décrit les liburnes comme de gros vaisseaux. Au IVe siècle, elles étaient devenues la règle, et Végèce explique leur originalité262 : elles étaient faites en cyprès, pin, sapin et mélèze, assemblées avec des clous en cuivre. À cette époque, elles auraient possédé de 1 à 3 rangs de rames, parfois 4, rarement 5 (?). Le vocabulaire employé pour les navires, comme celui qui a été utilisé pour l’artillerie, semble avoir évolué avec le temps.

L’armée romaine, malgré des moyens techniques très inférieurs aux nôtres, surtout dans le domaine de l’énergie (elle n’avait ni poudre ni pétrole), a su tirer le meilleur parti possible de ce dont elle disposait pour l’armement, l’artillerie et la marine. La technologie est une des explications de son succès.

L’exercice

Une autre explication des victoires de cette armée se trouve dans la pratique de l’exercice263. C’est que, comme le dit Végèce : « À la guerre, les erreurs ne se réparent pas » (I, 13 ; voir III, 9-10). Cette activité, dont l’importance est devenue un lieu commun dès l’Antiquité264, correspond à ce que Guibert a appelé « la tactique élémentaire » ; elle fonctionnait comme formation initiale et continue265 et les anciens étaient très conscients de son importance. Recourant à une approximation philologique, Varron faisait venir le mot exercitus, « armée », du verbe, exercito, -are, « exercer »266. Cicéron comparait un soldat non entraîné à une femme, ce qui n’était pas un compliment de sa part267. Et Végèce a expliqué son intérêt : « On ne craint pas de pratiquer ce qu’on a bien appris268 ».

L’exercice était conçu, avons-nous dit, comme une discipline, une science, et il permettait un comportement, l’obéissance, l’une et l’autre indispensables pour obtenir une bonne efficacité269. Il donnait au soldat un premier aguerrissement, ce qui est une sorte d’accoutumance à la guerre (le complément, en ce domaine, était fourni par les premières épreuves de vrai combat). La guerre était devenue un métier : « Soldat, répétait-on dans les camps sous Galba, apprends ton métier de soldat270. » L’exercice possédait une origine grecque, d’après Végèce ; en fait, tous les peuples de l’Antiquité le pratiquaient sous une forme rudimentaire, mais aucun n’a atteint le niveau des Romains. Il a été codifié par Caton, Cornelius Celsus, Frontin, Paternus, par des constitutions (lois) d’Auguste, Trajan et Hadrien271, et par des réflexions de Titus272. Il devait être abondamment pratiqué avant le départ au combat273 et il comprenait trois éléments : du sport, des exercices militaires individuels et d’autres collectifs.

Les soldats commençaient par faire du sport, exercitatio en latin274, gymnasia en grec275 ; une bonne condition physique donne un moral élevé276 : l’idéal romain d’« un esprit sain dans un corps sain » (mens sana in corpore sano277), trouvait ici sa justification principale. Ils faisaient de la gymnastique278 : ils marchaient, avec ou sans poids279, sur une distance de 20 000 pas, soit environ 30 km280 ; puis ils couraient, ils sautaient281 et, quand le milieu le permettait, ils nageaient282 ; une inscription fait connaître un tribun qui se vante d’avoir traversé le Danube avec ses 1 000 hommes en armes et leurs chevaux sous les yeux d’Hadrien283. Quelques auteurs actuels accordent une grande importance à la chasse, qui aurait été une école de guerre ; c’est une erreur, car elle n’apportait de bienfaits que sur le plan sportif284. Quoi qu’il en soit, de 300 000 à 400 000 sportifs professionnels, c’est peu banal et le fait mérite d’être mentionné.

Des travaux publics produisaient le même effet. Sous Auguste, des soldats curent les canaux du Nil, ce qui permet en outre de faciliter l’approvisionnement de Rome en blé285. Sous Néron, les prétoriens sont requis pour creuser un canal à travers l’isthme de Corinthe286, mais le projet est abandonné. Curtius Rufus fait exploiter une mine d’argent par des légionnaires. Et Corbulon leur demande de creuser un canal de 23 000 pas, soit 34 km, entre le Rhin et la Meuse287. De très nombreuses bornes routières, des tuiles et des briques estampillées prouvent que les soldats, dans tout l’empire, construisaient beaucoup (pour eux, pas pour les civils, contrairement à ce qui a été souvent écrit)288.

Un fois leur corps raffermi, les soldats se livraient à des exercices professionnels, et qui s’apparentent au sport, la pratique de toutes les armes289, le jet de pierres à la main ou de glands avec une fronde290, le tir à l’arc291, surtout le lancer de javelot292 et l’escrime293. L’escrime des légionnaires, curieusement peu étudiée294, n’a rien à voir avec celle qui est pratiquée aux jeux Olympiques actuels ; l’objectif était de tuer et pas de toucher, d’être efficace et pas d’être élégant. Pour s’y préparer, les hommes utilisaient des armes en bois ou plus lourdes que la normale295 et ils apprenaient à présenter leur bouclier obliquement par rapport aux traits296. Ils s’exerçaient les uns contre les autres ou bien contre le palus, un pieu en bois, notre quintaine (on les appelait les quintanari)297. Le soldat, pour se mettre en position, plaçait sa jambe gauche vers l’arrière, repliait son corps et il attaquait avec son bouclier : il bousculait l’ennemi d’un coup d’umbo pour le déséquilibrer tout en restant lui-même à l’abri, ou en le frappant sous le menton avec la partie supérieure de cet instrument, puis il le visait au visage. Il pouvait aussi attraper à la main le bouclier de l’adversaire pour le découvrir et le toucher là où c’était possible, au tronc de préférence, sinon au visage, au cou, à l’épaule, à un bras ou à une jambe, ou encore dans le ventre.

La colonne Trajane et les sarcophages de Portonaccio et de la Villa Doria Pamphili montrent surtout des bras levés, ce qui semble indiquer que le coup porté de haut en bas était recherché. Les historiens se sont demandés si les légionnaires privilégiaient les coups de taille ou d’estoc ; leurs glaives leur donnaient la possibilité de choisir, mais les coups de taille sont plus faciles à donner298. Le Romain pouvait briser le casque et la cuirasse de l’adversaire avec son glaive ou avec une hache. Il existait sans aucun doute un autre entraînement à l’escrime, quand elle était pratiquée avec un pilum comme arme de hast. D’une manière générale, cette pratique donnait une grande efficacité aux légionnaires, qui l’emportaient largement sur les gladiateurs quand ils leur étaient opposés299. Pour en revenir au tir à l’arc, au lancer de javelot et à l’escrime, c’étaient des activités dangereuses, et le droit avait envisagé ce problème : un militaire qui blessait ou tuait un homme par accident sur un terrain d’exercice n’était coupable d’aucune faute300.

Après avoir appris le combat individuel, les soldats étaient formés aux mouvements d’ensemble, aux manœuvres. Chacun devait apprendre à marcher au même pas que ses collègues, tenir sa place près du signum et apprendre à reconnaître les différents airs de musique, les mouvements des étendards, et leur signification301. Puis venait le combat collectif à travers des manœuvres en unités constituées, les armes à la main. « Leurs manœuvres, dit Flavius Josèphe, sont des combats sans effusion de sang, et leurs combats des manœuvres avec effusion de sang302. » Cet auteur n’était pas insensible à l’aspect esthétique de ces mouvements d’ensemble, analogues à des ballets, comme le seront plus tard le philosophe Plotin et plus tard encore Kant. Un jour sur cinq, ils apprenaient à lancer et à recevoir des traits, à tenir leur place en fonction d’un ordre serré ou d’un ordre lâche, d’un alignement sur 1, 2, 3 ou 4 rangs de soldats, et à pratiquer toutes sortes de mouvements, la triplex acies (trois lignes d’unités), le cuneus (triangle), le cercle ou la tortue (ils se protégeaient sous leurs boucliers). Ou encore les fantassins faisaient une sortie derrière des cavaliers. Les manœuvres étaient obligatoires en principe trois fois par mois303. Enfin, avant d’envoyer des recrues face à un ennemi, il convenait de les exercer par des coups de main qui atténuaient la peur naturelle qu’ils ressentaient ; c’était de l’aguerrissement304.

En ce qui concerne l’exercice, un texte important est connu grâce à une grande inscription qui a été trouvée à Lambèse en Numidie, au milieu du terrain de manœuvre de la IIIe légion Auguste305. Datée de 128, elle reproduit des discours prononcés par l’empereur Hadrien dans différents camps de l’armée d’Afrique. Après la dédicace se trouve une adresse aux légionnaires : ils ont été affaiblis, dit l’empereur, parce qu’ils ont donné des hommes à une autre unité ; ils occupent des postes éparpillés ; et ils ont dû bâtir leur camp (texte no 3)306. Des cavaliers ont lancé le javelot alors qu’ils étaient revêtus de leur cuirasse (texte no 4). Des fantassins ont construit un mur et un fossé et ensuite ils ont effectué une sortie en appui de forces montées (texte no 5). Des auxiliaires appartenant à une aile ont eux aussi lancé des javelots et, en plus, ils ont utilisé des frondes ; ils ont montré leur talent au manège en effectuant une volte à droite et une charge cantabrique (textes nos 6-7). D’autres cavaliers se sont livrés à un simulacre de combat (texte no 9). Contrairement à ce que disent beaucoup d’auteurs qui ne les ont pas lus ou pas compris, ces textes ne mentionnent pas le sport ni l’escrime ; ils n’intéressent donc pas tout l’exercice, mais seulement la dernière partie, les manœuvres en unités constituées. Elles étaient le but ultime et essentiel, et Hadrien le savait bien.

D’une manière générale, cet entraînement était strictement encadré, et d’abord par les empereurs ; la liste de ceux qui ont veillé à l’exercice recoupe très exactement la liste de ceux qui ont maintenu la discipline, et donc celle des « bons » empereurs, malgré quelques surprises. Pendant les guerres civiles, l’obéissance et l’exercice périclitaient307. Pour le reste, on trouve Caius César, petit-fils d’Auguste308, mais aussi, ce qui n’est pas peu surprenant, Caligula309 et Néron310 – il est vrai que Caligula était fils de Germanicus. Caius Cassius, avant la guerre civile de 68311, précède Trajan312, Hadrien313, Pertinax, jugé parfois trop exigeant314, Septime Sévère315, dont le fils, Caracalla, a échoué dans ce domaine316, Sévère Alexandre317, Maximin le Thrace318 et Probus319. Il est inutile de décrire de nouveau l’encadrement ordinaire ; pour cela, nous renvoyons au chapitre 1er. Ajoutons, au gré des circonstances, le recours à un procurateur de province et à un centurion aidé de ses hommes320. L’exercice était non seulement encadré par des officiers et des sous-officiers, mais encore protégé par une cohorte céleste, notamment par les divinités du campus321.

Il est évident que certains groupes de soldats pratiquaient une forme d’exercice qui leur était propre, notamment les officiers, les prétoriens – qui ne pouvaient rien faire comme tout le monde –, les cavaliers et les marins322.

Le sport faisait partie de l’éducation des officiers ; ils pratiquaient surtout la natation et l’équitation. César a parcouru le monde à cheval ; il a traversé le port d’Alexandrie à la nage à plus de 50 ans323. Auguste s’adonna à l’équitation jusqu’à la fin des guerres civiles seulement324. Pour les autres, les livres lus dans la bibliothèque paternelle et les enseignements reçus leur donnaient les prémices d’une formation qu’ils achevaient par la pratique, dans les camps325.

Revenons aux simples soldats. Les cavaliers savaient monter par la droite ou la gauche, avec l’épée nue ou le javelot à la main326 ; ils devaient charger, lancer et piquer327 ; il est plus difficile de mettre au point des mouvements d’ensemble quand des chevaux sont en jeu. La fuite feinte, la volte à droite et la manœuvre cantabrique (dont le contenu est discuté) faisaient partie de ces complications inévitables328. Un manège leur était réservé, le gyrus329, des instructeurs particuliers les guidaient (voir, au chapitre 1er, le campidoctor) et des dieux spécifiques les protégeaient.

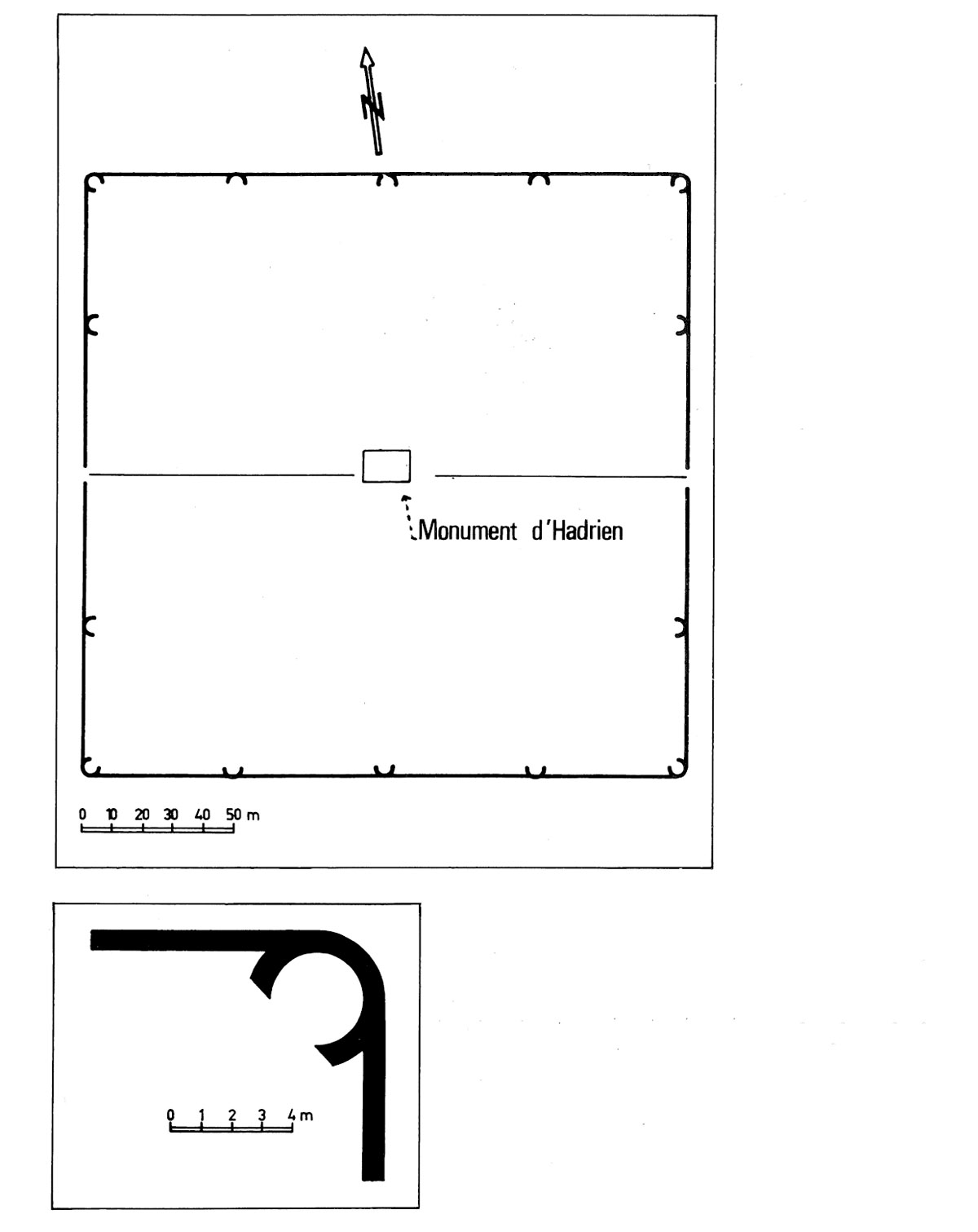

Une partie des exercices, mouvements de cavalerie ou manœuvres à grands effectifs, ne pouvait se dérouler qu’en pleine nature, dans une plaine ou campus. Mais le mot campus a un autre sens, il désigne aussi un terrain de manœuvre (pedion en grec)330. Le plus célèbre se trouvait à Rome, près du camp des prétoriens. Le mieux connu se trouvait en Afrique, à Lambèse331. Non loin du quartier général de l’armée d’Afrique, on a retrouvé un espace de 200 m de côté, délimité par une enceinte en moellons de 60 cm d’épaisseur, aux angles arrondis, percée de deux portes et flanquée de quatorze demi-lunes faites en ciment hydraulique. Au centre se trouvait une tribune (tribunal), d’où les instructeurs pouvaient surveiller les soldats et s’adresser à eux332. D’autres campi sont connus par l’archéologie, notamment en Bretagne, et d’autres encore par l’épigraphie ; ces derniers ont été aménagés en 188 à Palmyre, vers 208-209 à Doura-Europos et en 288 à Colybrassos de Cilicie333. Hélas, depuis la découverte de ces enceintes, quelques archéologues en ont vu là où il n’y en avait pas.

En cas de mauvais temps, les soldats pouvaient pratiquer certains exercices à l’abri, dans une basilique (Inchtuthill, Netherby, Lanchester en Bretagne, et Turda en Dacie). Dans ces mêmes conditions climatiques, Végèce recommandait de mettre les cavaliers sous des portiques, les fantassins dans des basiliques (II, 23). Il est vrai que, pour les cavaliers, un texte mentionne une baselica (sic) equestris exercitatoria334. En hiver, ils s’exerçaient sur des chevaux de bois335.

Que ces exercices aient joué un rôle dans la vie militaire, personne n’en doute. On sera peut-être davantage surpris de leur trouver une fonction politique, qui s’est manifestée très tôt. Tibère voulait faire adopter une mesure quelconque par le Sénat ; les Pères, taquins, refusèrent. Peu rancunier, l’empereur leur proposa une promenade et un spectacle. Il les conduisit au campus des prétoriens où il leur fit admirer l’exercice pratiqué par ses soldats. Les Pères revinrent tout de suite à plus de sérieux et votèrent sans rechigner ce qui leur était demandé336.

Nous reviendrons sur le rôle politique de la guerre ; le succès des armées demandait, outre une bonne préparation par l’exercice, une aide efficace fournie par les services.

8. Un terrain d’exercice ou campus (Le Bohec Y., L’Armée romaine sous le Haut-Empire, Paris, Picard, 3e éd., 2002, pl. X, d’après Cahiers du Groupe de recherches sur l’armée romaine, 1, 1977).

Le seul terrain d’exercice assez bien connu est le campus de Lambèse, site d’Algérie où s’installa la IIIe légion Auguste au début du IIe siècle de notre ère. C’est un espace carré de 200 m de côté, au sol de terre battue, délimité par un mur très mince aux angles arrondis, percé de deux portes et flanqué de quatorze bassins semi-circulaires. Au centre se trouvait une tribune d’où les instructeurs donnaient leurs ordres. C’est sur les parois de cette tribune qu’ont été fixées des plaques portant le texte des discours prononcés en 128 par l’empereur Hadrien ; il félicitait les troupes qui avaient manœuvré devant lui, ici et ailleurs. Un autre campus, célèbre mais connu surtout par les textes, se trouvait à Rome, contre le camp des prétoriens.