La stratégie dans l’espace

Les militaires romains, par empirisme plus que par science, mais sans négliger la réflexion, ni ce qu’ils avaient appris sur les ennemis et la géographie régionale, ont mis en place un système défensif très statique. Ils ont organisé la frontière militaire avec un grand nombre de constructions, et en les adaptant aux besoins de chaque région, de telle manière qu’elle présentait une terrible efficacité. Elle pouvait en outre fournir des bases pour des opérations offensives. Dans son célèbre Éloge de Rome (§ 78-82 et 84), le rhéteur grec Aelius Aristide a décrit avec enthousiasme (il est vrai qu’il était toujours enthousiaste quand il parlait de Rome) une organisation défensive installée aux frontières, appuyée sur des fossés, des fleuves et des constructions en pierre, mais où l’homme jouait un plus grand rôle que la pierre.

Il aurait pu ajouter que ce système présentait une caractéristique peut-être surprenante : lui aussi, à l’instar de la tactique, fonctionnait dans un univers tridimensionnel.

LE VOCABULAIRE

Le latin possède un riche vocabulaire pour parler du système qui assurait la sécurité de l’empire ; il n’est donc pas besoin de prêter aux mots un sens qu’ils n’ont pas. Tel est le cas du mot limes, qui plaît beaucoup (on prononce le « s » final) ; tous les quatre ans se tient un congrès du limes, qui réunit des archéologues loin des oreilles des latinistes. Et pourtant, si vous aviez demandé à Trajan des nouvelles du limes, il ne vous aurait pas compris. Ce mot, en effet, était très rarement employé et, lorsqu’il l’était, il désignait un sentier dans la forêt ; il n’a pris un sens militaire que très tardivement et il ne s’appliqua jamais qu’à un petit secteur défensif, par exemple le limes de Rétie ou une fraction de système défensif provincial, le limes Tentheitanus en Tripolitaine160. Exit donc le limes. Nous savons qu’il faut aussi ne pas abuser de clausura, une barrière, et éviter fossatum, pris pour une frontière militaire. Un texte tardif mentionne le fossatum Africae. Un passionné d’archéologie aérienne, le commandant J. Baradez, qui a rendu de très grands services à cette discipline, a trouvé cette désignation dans le Code Théodosien, pour l’année 409 ; on devine qu’il vaut mieux être prudent avec son maniement.

La frontière, militaire ou civile, était appelée fines (mot pluriel en latin). Quand elle correspondait à un fleuve, on parlait de ripa161. Un autre terme latin, ora, a suscité des débats ; des auteurs n’étaient même pas sûrs qu’il appartînt au vocabulaire militaire. Mais c’est très probable, et il concernait le littoral : le préfet chargé de l’ora maritima en assurait la protection162. Nous restons dans un domaine voisin avec deux autres mots qui étaient assez souvent utilisés par les anciens, praetentura et sa cousine praetensio. Malheureusement, ils avaient plusieurs sens. Praetentura désignait un poste militaire163, ou une rocade, ou une frontière militaire terrestre, c’est-à-dire un secteur défensif complet164. Praetensio a été employé pour une défense en profondeur, une route dirigée vers l’ennemi potentiel et bordée de postes165.

D’autres vocables ont donné matière à des débats, des débats qui ont été bien éclaircis récemment par Nadine Labory. Des divergences ont entouré le propugnaculum166. Un commentateur a dit qu’il désignait un merlon ; une autre étude récente de Nadine Labory, appuyée sur plusieurs documents, indique qu’il recouvrait toutes sortes de défenses avancées, et qu’il ne fallait pas lui donner de sens précis. Autre mot aussi galvaudé que limes, clausura n’était pas employé pour un fortin isolé ni pour un rempart également isolé, mais pour une ligne de défense comportant des ouvrages multiples167. Enfin, le bracchium, « le bras », était une fortification secondaire et linéaire, reliée à une fortification principale168.

Les mots servant à définir des défenses ponctuelles, postes ou camps, ont été étudiés en appendice au chapitre 3 ; nous y renvoyons.

LES COMPOSANTES

Comme la tactique, la stratégie des Romains était organisée dans un monde en trois dimensions : les dieux veillaient sur l’empire et sur son système défensif, le pseudo « limes », qui était bidimensionnel au sol, avec une longueur à la dimension des frontières de l’empire et une largeur plus ou moins profonde, suivant les régions.

Sur terre, les spécialistes appellent centre de gravité le point qui est le pivot de la puissance ennemie, qui ne se trouve pas nécessairement en première ligne mais qui est en appui et fournit de l’aide à la première ligne. Les centres de décision existaient en Iran, à la cour du shah, et chez les Germains, dans les demeures des chefs de peuples. Mais chez eux, comme chez les Romains, il y avait une solution de continuité entre le centre du pouvoir, qui se trouvait dans la capitale, et les exécutants de terrain, qui vivaient aux frontières.

Autour de l’empire, le principal élément des systèmes défensifs, c’étaient les hommes, et au premier rang les légionnaires ; ils appartenaient à une armée permanente, professionnelle, relativement sédentaire et installée aux frontières (ils ne bougeaient qu’en cas de conflit ; nous renvoyons donc au chapitre 1). Ces hommes s’appuyaient sur des travaux169. Ils construisaient des défenses ponctuelles, des forts qui étaient reliés par des routes : forts et routes étaient les deux types majeurs de constructions, inséparables au demeurant, indissociables. Un poste qui n’est relié à rien ne sert à rien ; ce n’était tout simplement pas imaginable. Quant aux défenses linéaires, les longs murs, elles n’ont été conçues et construites que de manière tardive et épisodique.

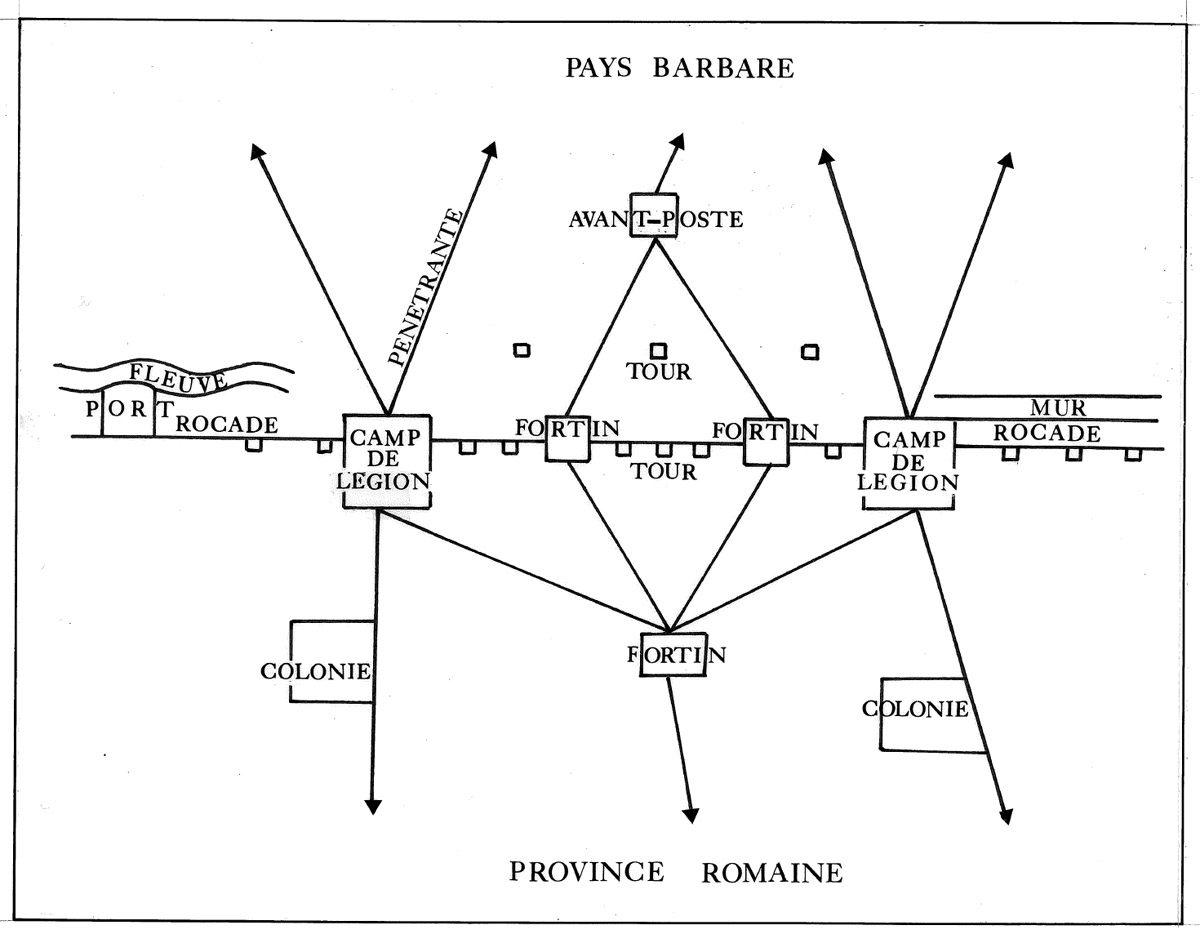

13. Le schéma du pseudo-limes (Le Bohec Y., L’Armée romaine sous le Haut-Empire, Paris, Picard, 3e éd., 2002, pl. XXXI, fig. 29).

Contrairement à des idées reçues, le système défensif qui entourait l’empire ne s’appelait pas limes, mot qui signifie « sentier à travers la forêt », et il ne ressemblait en rien à une muraille de Chine. En réalité, il ne portait pas de nom et il présentait une grande diversité d’une province à une autre, en fonction des conditions géographiques et des caractéristiques de l’ennemi. L’élément essentiel était constitué par des camps de légions ; ils étaient renforcés par des camps plus petits, souvent pour des auxiliaires, et tous étaient reliés entre eux par des voies ; d’autres routes allaient dans le territoire ennemi, dans un but de surveillance, et d’autres encore vers l’arrière, pour faciliter les approvisionnements et l’arrivée de renforts. Les défenses linéaires, rares en Orient et en Afrique, sont surtout attestées en Europe, et elles pouvaient être naturelles (sections de fleuves comme le Rhin et le Danube) ou artificielles (murs comme les murs de Bretagne et le mur du Diable, en Germanie).

L’élément important, parmi les éléments matériels donc, c’était la défense ponctuelle, le fort, devenu camp permanent. Chez les Grecs comme chez les Romains, savoir construire un camp passait pour un signe de civilisation, les barbares étant incapables de le faire. Cette technique, peut-être influencée par la tradition hellénique, reposait aussi en partie sur la castramétation, une discipline très romaine qui étudiait les mesures de l’espace et des fortifications. L’empire a été entouré par 25 à 30 forteresses légionnaires : les premières qui ont été construites abritaient plusieurs unités puis, pour limiter l’ampleur d’éventuels coups d’État et révoltes, les empereurs n’ont mis qu’une légion par site.

Sous le Principat170, les camps permanents furent bâtis d’abord en terre et bois, matériaux qui furent remplacés par des pierres, des briques et des tuiles, surtout à partir de l’époque des Flaviens171. Dorénavant, ils étaient organisés suivant un plan rectangulaire, en carte à jouer, avec un rapport de la longueur à la largeur qui était de 5 sur 4, et des angles arrondis172. Le rempart, précédé d’un ou plusieurs fossés173, et épais de quelque 6 m, couvrait une superficie d’environ 20 ha (500 m sur 400 pour une légion, soit pour 5 000 hommes). Il était muni de merlons, flanqué de bastions pour l’artillerie et de tours pour l’observation. Il était percé de quatre portes encadrées par des tours qui en renforçaient la sécurité174.

Tous les camps étaient divisés en trois parties, prétenture au nord, quartier des principia au centre et rétenture au sud. La prétenture était coupée en deux par la voie prétorienne, qui allait du nord au sud175. Les principia (mot pluriel)176 étaient divisés en trois éléments, une grande cour, une petite cour et de nombreuses salles dont le dépôt d’armes, individuelles et collectives, ou armamentarium177, et la chapelle aux enseignes, le cœur du cœur178. La rétenture était elle aussi coupée par un axe nord-sud, la voie décumane. Deux axes est-ouest se trouvaient l’un au nord des principia, la voie principale, et l’autre au sud des mêmes principia, la voie quintane.

Les soldats vivaient dans de longues chambrées donnant sur une cour179, et les officiers supérieurs dans des villas civiles et banales, du type appelé domus ; la demeure du chef de l’unité était appelée praetorium, mot qui était parfois confondu avec principia au XIXe et au XXe siècle ; un praetorium pouvait être installé hors du camp. Les chevaux recevaient des écuries situées près des chambrées ; les autres animaux étaient laissés soit à l’intérieur de l’enceinte, soit à l’extérieur, dans les environs180. Un camp possédait aussi un hôpital (valetudinarium)181, un atelier pour les armes (fabrica)182, des entrepôts (horrea)183, une basilique d’exercice et des thermes. La prison ou carcer est difficile à localiser184.

Les camps étaient inspectés, sans doute régulièrement, comme le montrent le voyage que fit Arrien, sur ordre, autour du Pont-Euxin et des références concernant la politique militaire d’Hadrien, ses voyages et ses discours en Afrique185. Ces forts étaient reliés entre eux par des routes qui ne présentaient aucun caractère particulier, si ce n’est qu’elles avaient été le plus souvent construites par des soldats ; ils n’oubliaient pas les ponts là où ils se révélaient nécessaires186.

Après le fort et la route, le troisième élément matériel, c’était la défense linéaire187. Ce type de constructions a engendré trois erreurs fréquentes. D’une part, beaucoup d’historiens souffrent d’un péché originel : regardant des cartes modernes de ruines, ils écrivent comme si elles avaient existé de toute éternité. Or, si les défenses naturelles ont été utilisées à partir de l’époque d’Auguste, les défenses artificielles datent en général au plus tôt du début du IIe siècle, voire de l’époque d’Hadrien. À tort, ils transposent à la fin du Ier siècle avant J.-C. la situation du début du Ve siècle après J.-C. ; on devine l’ampleur de la confusion. D’autre part, quelques historiens, écrivant sans regarder la moindre carte, considèrent que les grands camps ont été construits contre elles ; en réalité, il y a eu autant de cas que de situations. De grandes enceintes peuvent avoir été construites à l’écart du mur, parfois fort loin, et d’autres tout près. Enfin, une image s’est répandue dans les manuels d’universitaires plus prompts à écrire qu’à consulter les documents : l’empire aurait été entouré par une cousine de la muraille de Chine. Il faut déchanter : cet interminable rempart n’a jamais existé. Quoi qu’il en soit, les défenses linéaires ont acquis la célébrité, notamment grâce aux murs de Bretagne, murs d’Hadrien et d’Antonin, et grâce au non moins extraordinaire mur du Diable construit en Germanie. Il a tellement étonné les Allemands du Moyen Âge qu’ils pensaient impossible qu’il ait été construit par des hommes ; ils l’ont donc attribué au démon.

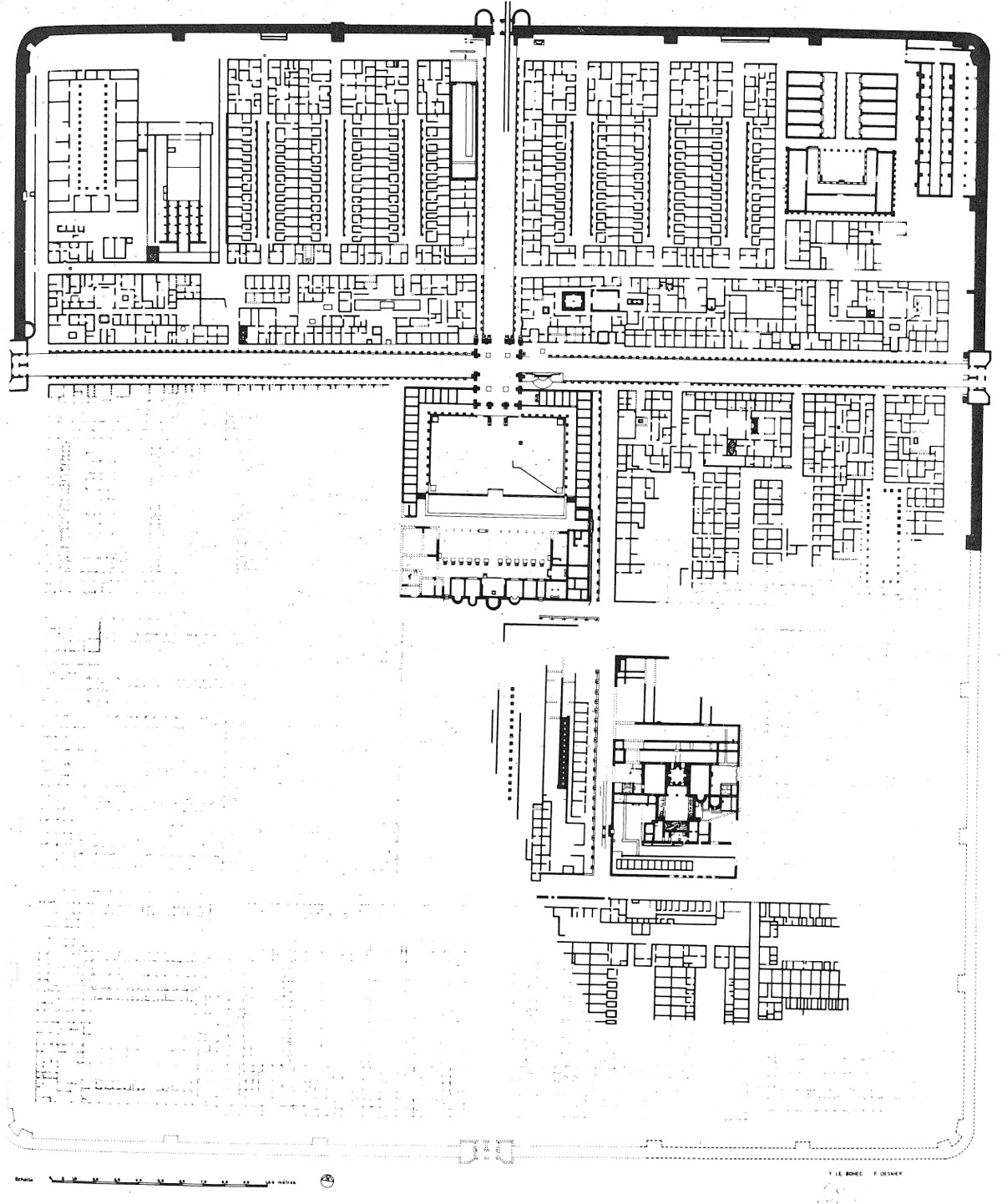

14. Un camp permanent, Lambèse, dans l’Algérie actuelle (Le Bohec Y., La Troisième Légion Auguste, Paris, éd. CNRS, 1989, p. 414-415).

Ce camp est célèbre ; nous avons proposé un plan mis à jour par rapport à ceux qui avaient été publiés par nos prédécesseurs.

On voit, au centre, les principia, constitués par deux cours entourées par une série de salles. Au nord, plusieurs domus servaient à loger les officiers. Les chambrées des soldats et des centurions sont facilement identifiables : on reconnaît des séries de petites pièces donnant sur des espaces vides, des cours. Au nord-ouest, des greniers et un cellier avaient été installés. Au nord-est avait pris place la fabrica, un atelier. Au sud-est des principia, des thermes ont été installés probablement au temps de Septime Sévère. La demeure du légat d’armée, le praetorium, a disparu ; elle se trouvait sans doute au sud-ouest ou à l’ouest des principia ; c’est peut-être au sud de ces mêmes principia qu’avait pris place un hôpital.

En résumé, les Romains ont édifié des défenses linéaires, mais ils l’ont fait tardivement, sur une moins grande échelle qu’on ne l’a dit et avec une assez grande diversité de stratégies. Tout d’abord, des régions entières n’ont pas été protégées par ce type de système : on le cherchera en vain en Syrie, en Égypte et en Maurétanie Césarienne. Ensuite, les responsables romains ont eu recours à plusieurs variétés de protections. Ils utilisaient les défenses naturelles, surtout les fleuves, une ripa longeant notamment une partie des rives du Rhin, du Danube, de l’Inn et de l’Euphrate188.

Certes, on trouve aussi des défenses artificielles ; les plus longues viennent d’être mentionnées ; on leur ajoutera quelques morceaux de mur en Dacie (trois murs de terre à l’ouest)189, en Mésie Inférieure, en Afrique et en Maurétanie Tingitane. Ces derniers étaient faits de pierre ou bien de terre, de gazon et de bois, sur le principe de la fortification élémentaire que nous avons définie (fossa-agger-vallum) : au minimum, on trouvait un fossé (mais il pouvait y en avoir plusieurs), un bourrelet de terre et un mur en pierre ou une palissade en bois ; une ou deux routes longeaient le rempart du côté des Romains et même, éventuellement, du côté des barbares. Ce type de construction pouvait être éphémère. Au cours de la guerre civile qui opposa Septime Sévère à Pescennius Niger, ce dernier fit construire des murs pour barrer à son ennemi les cols du Taurus ; mais ils furent emportés par la tempête190.

Le rôle stratégique de ces remparts doit être relativisé. Un texte célèbre de l’Histoire Auguste dit qu’Hadrien avait fait construire un mur pour séparer les Romains des barbares, et le mur d’Antonin remplissait la même fonction191 : la fonction politique jouait aussi.

LA DIVERSITÉ GÉOGRAPHIQUE : ÉVOLUTION

Il ne faut surtout pas négliger la diversité, d’une région à une autre, et, dans une même région, d’une époque à une autre. Ici non plus, il ne saurait être question de présenter un tableau complet ; il a été fait ailleurs. Il suffit de montrer la spécificité de chaque secteur stratégique, de montrer les erreurs d’interprétation qui ont été commises dans le passé. Un tableau permettra de voir quels secteurs paraissaient menacés. Les camps permanents de légions sont maintenant bien connus et leur dispersion permet de comprendre la stratégie du pouvoir et surtout l’évolution de cette stratégie192.

Auguste a laissé des documents qui permettent de comprendre comment il concevait l’espace impérial193. Il avait donc créé trois types d’unités. Il avait placé les 9 cohortes prétoriennes et les 3 cohortes urbaines dans Rome. Les légions étaient installées dans les provinces : 8 sur le Rhin après le désastre du Teutoburg, 3 dans la péninsule Ibérique, 2 en Afrique, 2 en Égypte (ou 3 ?), 4 en Syrie, 2 en Mésie et 2 en Pannonie ; elles étaient appuyées par des auxiliaires en nombre inconnu. La flotte était répartie entre trois grands ports : Fréjus (assez vite abandonné), Misène et Ravenne. Il comptait aussi sur des rois sujets mis à la tête de protectorats, par exemple Juba II en Maurétanie et Rhoemetalcès, fils de Cotys, en Thrace.

Pour la suite, on constate, derrière une assez grande stabilité, des modifications d’effectifs rares, attestées seulement dans quelques régions. La Germanie, gardée par 8 légions à la mort d’Auguste (crainte d’Arminius), n’en eut plus que 4 à partir du début du IIe siècle. L’Afrique, la péninsule Ibérique et l’Égypte passèrent rapidement de 3 à 1 légion. Deux zones frontières furent au contraire renforcées : les provinces danubiennes, surtout dans le cours inférieur du fleuve, et l’Orient.

Répartition des légions sous le Principat (d’après J. Szilagyi)

• Régions peu défendues

Afrique | Égypte | Péninsule Ibérique | |

+ 6 | 3 -> 1 | 3 | 5 |

+ 20 | 1 | 2 | 3 |

+ 46 | 1 | 2 | 2 |

+ 75 | 1 | 2 | 1 |

début du IIe s. | 1 | 2 | 1 |

+ 140 | 1 | 1 | 1 |

v. 215 | 1 | 1 | 1 |

• Régions fortement défendues

Europe (sauf péninsule Ibérique)

La Dacie était aussi protégée par l’armée de Pannonie.

Bretagne | Germanie | Rétie | Norique | Pannonie | Dacie | Mésie | |

+ 6 | – | 5 | – | – | 5 | – | 3 |

+ 20 | – | 8 | – | – | 4 | – | 3 |

+ 46 | 4 | 7 | – | – | 2 | – | 3 |

+ 75 | 4 | 8 | – | – | 2 | – | 5 |

début du IIe s. | 3 | 4 | – | – | 4 | 3 | 5 |

+ 140 | 3 | 4 | – | – | 4 | 1 | 5 |

v. 215 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |

La Cappadoce était aussi protégée par l’armée de Syrie.

Syrie | Cappadoce | Judée-Arabie | |

+ 6 | 3 | – | – |

+ 20 | 4 | – | – |

+ 46 | 4 | – | – |

+ 75 | 4 | 2 | – |

début du IIe s. | 5 | 2 | 2 |

+ 140 | 6 | 2 | 3 |

v. 215 | 7 | 2 | 3 |

ROME, L’ITALIE ET LES PROVINCES INERMES

La Ville, Rome, était Le centre du pouvoir (R. Bianchi-Bandinelli). Du point de vue militaire194, on y trouvait une garnison composée des cohortes de prétoriens et d’urbaniciani, auxquels on peut ajouter les vigiles, les pompiers, assurément moins appelés aux combats, ainsi que les cavaliers gardes du corps de l’empereur, les equites singulares Augusti. Diverses autres unités moins importantes sont attestées, des primipilaires (conseillers), des marins, des éclaireurs, des frumentaires (courriers) et des statores (gendarmerie militaire). Au total, Rome abritait une dizaine de milliers de combattants, tous en principe soldats d’élite. Les cohortes avaient reçu un camp de 16,72 ha installé sous Tibère sur le plateau des Esquilies, à l’extérieur de la muraille servienne. Les vigiles étaient répartis dans différents postes à travers Rome. Les equites étaient installés sur le Latran, dans deux camps, le second représentant peut-être une simple annexe du premier après une augmentation des effectifs.

Si le sol de Rome était en principe interdit aux hommes en armes, il en allait de même pour l’Italie. Pourtant, Auguste y installa deux grandes flottes, l’une à Misène pour surveiller l’Occident, et l’autre à Ravenne pour l’Orient. Elles comptaient au moins 40 000 hommes en tout, ce qui n’est pas négligeable195. Claude installa une cohorte de vigiles à Pouzzoles et une autre à Ostie, où il y avait déjà d’autres militaires, car c’était des ports essentiels pour l’approvisionnement de Rome196. La menace que les Germains, Quades et Marcomans, firent peser sur l’Italie au temps de Marc Aurèle incita le commandement à ériger un système défensif dans les Alpes, la praetentura Italiae et Alpium197. Enfin, en 202, Septime Sévère installa la IIe légion Parthique au sud de Rome, à Albano. Elle surveillait la Ville et elle servait de réserve en cas de guerre. Cependant, bien que des soldats y aient été installés, l’Italie n’a pas eu d’armée, d’exercitus.

Plusieurs provinces, les provinces dites sénatoriales ou du peuple romain, n’en avaient pas non plus ; elles étaient appelées provinciae inermes, expression que quelques traducteurs ont rendue à tort par « provinces sans soldats », car ce n’est pas ce que signifiait inermis : le mot s’applique à une région sans armée, pas sans soldats. En effet, tout gouverneur a droit à une garde d’honneur, et il a besoin d’hommes pour maintenir l’ordre en cas de besoin. Il ne serait pas impossible que les capitales où l’on n’a pas trouvé de soldats en aient eu, et que ce silence s’explique par le manque de chance des archéologues et des épigraphistes.

On connaît des provinces inermes aussi bien en Orient qu’en Occident. Flavius Josèphe en a laissé une liste valable pour l’Est de l’empire : Macédoine, Achaïe, Asie, Bithynie, Cappadoce, Lycie-Pamphylie et Cilicie198. Près de la Mésie Inférieure, la Thrace avait 2 000 soldats au temps de Néron199. Pourtant, l’épigraphie des provinces orientales fait connaître plusieurs unités200, en Grèce (Achaïe et Macédoine) et surtout en Asie Mineure (Pont-Bithynie ; Galatie, à Ancyre ; Lycaonie, à Iconium) ; une province inermis est donc bien sans armée et pas sans unités, et encore moins sans soldats.

À la liste de Flavius Josèphe, nous ajouterons la petite Cyrénaïque, prise entre l’Égypte et l’Afrique des Romains, très hellénisée, et qui a été peu étudiée du point de vue militaire. Comme les provinces dites inermes, elle a pourtant abrité quelques militaires201. Des inscriptions ont été trouvées à Cyrène et dans les environs de Ptolémaïs, et elles mentionnent la présence de la cohors Hispanorum, une unité auxiliaire mixte comprenant des fantassins et des cavaliers. Il fallait protéger la pentapole et le plateau fertile situé près de la mer contre les nomades et les semi-nomades. R. G. Goodchild avait repéré des fermes fortifiées et des petits camps, dont la chronologie n’est pas bien établie ; il avait en outre supposé que les citadins se fiaient surtout aux remparts qui fermaient leurs villes.

L’Occident a également reçu des unités. Cette partie du monde a livré des inscriptions intéressantes. En Afrique, Carthage a eu la XIIIe Cohorte urbaine sous les Flaviens, la Ire Cohorte urbaine au IIe siècle202. Des cohortes et un détachement de la flotte sont attestés en Bétique203 et en Sardaigne204. En Gaule, sous Néron, il y a 1 200 soldats205. Pour la suite, on a même trouvé un grand camp, à Mirebeau (époque flavienne) construit pour la VIIIe légion Auguste et occupé sous les Flaviens206 ; Lyon a également abrité une cohorte (XIVe, XVIIe puis XVIIIe, toutes trois sans nom, sous les Julio-Claudiens ; la Ire Cohorte urbaine sous les Flaviens et la XIIIe Cohorte urbaine au IIe siècle)207.

Plusieurs de ces provinces inermes avaient reçu des armées sous Auguste. L’Illyrie-Dalmatie abrita cinq légions à cette époque, chiffre rapidement ramené à l’unité dès Claude et au néant sous Domitien.

TRANSITION STRATÉGIQUE

Entre les Maures épisodiquement rebelles et les Germains plus menaçants, la péninsule Ibérique formait une transition plutôt paisible après l’achèvement de la conquête sous Auguste. En 14, trois légions y étaient stationnées208 ; ce nombre fut réduit à deux sous Caligula ; à partir de 63, il n’en resta plus qu’une, installée à León, ville dont le nom moderne vient de legio. Quelques soldats surveillaient aussi le littoral, l’ora maritima. Comme il n’y avait pas de frontière avec quelque territoire barbare que ce soit, il n’y avait pas non plus de frontière militaire ; cette région fut privée du pseudo « limes ».

LE NORD

L’Occident comptait une autre région inermis, la Gaule ; comme on l’a dit, elle n’était pas sans soldats209. À la différence des Espagnes, elle n’eut pas de légion propre ; en cas de besoin, les gouverneurs devaient faire appel aux armées des Germanies. Outre la garnison de Lyon, la Gaule reçut quelques unités auxiliaires à des moments divers, surtout après la révolte de 21 ; la VIIIe Légion Auguste, nous l’avons dit, construisit un camp à Mirebeau, dans la Côte-d’Or, et elle l’occupa seulement sous les Flaviens210.

L’Occident concentra aussi des légions face à des ennemis non négligeables211.

Conquise par quatre légions en 43, la Bretagne fut surveillée ou protégée, on ne sait, par trois unités de ce type212 ; si l’on tient compte de l’étroitesse du territoire qui avait accueilli la romanité, on peut penser que c’était une des régions les plus exposées de l’empire : les Bretons n’étaient pas de petits ennemis. Des auxiliaires et une flotte, la classis britannica, renforçaient cette armée. Les grands camps se trouvaient à Isca-Caerleon (IIe Auguste), Deva-Chester (XX e Valeria) et Eburacum-York (VIe Victrix) : deux dans le pays de Galles et un dans le Nord-Est de l’Angleterre. Ce système à trois centres militaires dura pendant quelque soixante-quinze ans. Puis deux murs, des défenses linéaires artificielles, lui furent ajoutés ; ils étaient situés très au nord des trois grands camps. Ils avaient les deux mêmes finalités : gêner, sans l’empêcher totalement, une attaque ennemie (aspect militaire) ; marquer la limite entre le domaine des Romains, protégés par leurs dieux, et celui qui était imparti aux barbares (aspect juridique et religieux).

Le mur d’Hadrien, construit en 118-119, est situé à 130 km au nord de York. Il reliait l’estuaire de la Tyne au Solway Firth sur 117 km. Vu en coupe, il comprend quatre éléments : du nord vers le sud, on distingue un fossé, une route, le mur proprement dit, construit le plus souvent en pierre, et enfin une autre route. Sur un plan, on remarque la présence de tours tous les 500 m (pour l’observation), de portes et de fortins appelés aujourd’hui « milecastles » et placés tous les 1 600 m, et de forts plus importants tous les 10 km.

Le mur d’Antonin, postérieur au précédent d’une vingtaine d’années, date de 139-142, et il est situé à plus de 100 km au nord du mur d’Hadrien. Allant du Firth of Forth jusqu’au Firth of Clyde, il est plus court : il mesure 58 km. Il présente la même structure en coupe, avec un fossé, une route, un rempart et une autre route. On y trouve aussi des forts, des fortins et des tours, mais il fut construit pour l’essentiel en bois et en terre.

Les deux murs étaient complétés par des routes allant vers le nord, par des défenses ponctuelles, surtout des tours et des petits camps construits sur le territoire des barbares pour les surveiller, et pour intervenir plus vite au besoin ; d’autres voies, celles-ci vers le sud, permettaient de rejoindre les grands camps et les grandes villes : York, Caerleon, Chester, Londres notamment, et Rome enfin.

Chaque mur fut occupé puis abandonné à plusieurs reprises, et les historiens ne comprennent pas bien pourquoi (il vaudrait mieux dire qu’ils ne comprennent pas du tout les raisons de ces mouvements).

Si les Bretons du nord, les Calédoniens, étaient de dangereux ennemis, les Germains, au-delà du Rhin et du Danube, n’étaient pas moins redoutés. À tort sans doute, comme on l’a dit. Quoi qu’il en soit, après la panique que suscita à Rome le désastre de Varus en 9 de notre ère, Auguste fit regrouper derrière le Rhin huit légions, un tiers de l’armée impériale. Il apparut assez vite que les Germains, s’ils s’étaient unis une fois, contre Varus, seraient incapables de renouveler cet exploit et les autorités romaines purent ramener les effectifs à quatre légions, aidées par des auxiliaires et une flotte. Les Champs Décumates, entre Rhin et Danube, furent annexés sous les Flaviens, et Domitien divisa la province en deux, Germanie Supérieure en amont et Germanie Inférieure en aval, jusqu’à la mer. Entre les règnes de Trajan et d’Aurélien, les quatre grands camps se trouvaient à Bonn (Ire Minervienne) et Xanten (XXXe Ulpienne) dans la Germanie Inférieure213, Strasbourg (VIIIe Auguste) et Mayence (XXIe Primigenia) dans la Germanie Supérieure214.

Pour la province inférieure, le cours du Rhin servit de défense linéaire dès le début et ici, à la différence de ce qui avait été fait en Bretagne, les forteresses furent placées sur la défense linéaire, contre le fleuve. À l’opposé, dans la province supérieure, les grands camps se trouvèrent en retrait d’une fortification linéaire artificielle, le fameux mur du Diable215. Les travaux commencèrent sous Hadrien. Le rempart comprenait, depuis le côté ennemi jusqu’au côté ami, une palissade, un fossé, un talus, une route et des tours. Partant un peu au sud de Remagen, il passait par Gross Kreutzenburg, Worth et Wimpfen, pour atteindre 382 km ; c’est ce que les archéologues appellent l’Odenwaldlimes. Il était construit en bois à l’origine ; les tours furent refaites en pierre au milieu du IIe siècle. Sous Antonin le Pieux, mais vers 160, un nouveau mur, reprenant en partie le précédent, fut allongé sur 550 km. Il passait plus à l’est, par Miltenbeg puis par Lorch, avant d’atteindre le Danube.

Derrière le Danube, des barbares parfois celtisés, d’autres Germains notamment, menaçaient les Romains et ils étaient peut-être plus dangereux ; les Sarmates qui nomadisaient dans les steppes de l’Ukraine représentaient un autre ennemi. Quatre secteurs stratégiques peuvent être distingués.

La Rétie et le Norique216, souvent rapprochés, ont connu un destin militaire différent au moins à partir du moment où une défense linéaire toucha le Danube, couvrant la Rétie, laissant le Norique plus exposé, protégé toutefois par le cours du fleuve : une défense linéaire artificielle, puis une autre naturelle. Les deux provinces reçurent d’abord une garnison d’auxiliaires. Les guerres de Marc Aurèle imposèrent un changement. Une légion fut installée dans chaque province, pour préparer deux nouvelles annexions d’après certains historiens, ou dans un but purement défensif selon d’autres. La IIIe Légion Italique gagna Regensburg en Rétie ; la IIe Italique, dans le Norique, passa rapidement de Locica à Albing puis à Lorch.

La Pannonie, qui fait suite au Norique, fut au contraire une région très militaire217, protégée par une défense linéaire naturelle, le Danube, que longeaient les camps de quatre légions : c’étaient, au IIe siècle, la Xe Gemina à Vindobona-Vienne, la XIVe Gemina à Carnuntum-Altenburg, la Ire Adiutrix à Brigetio-Szöny-Komaron et la IIe Adiutrix à Aquincum-Budapest. Une flotte aidait l’armée de terre (plus des auxiliaires).

Conquise plus tardivement que la Pannonie, et perdue plus tôt, la Dacie dessinait un ventre exposé à l’ennemi218. Et pourtant, elle ne reçut pas énormément de troupes. Après la conquête, Trajan y laissa la XIIIe Gemina à Apulum-Alba Iulia et la IVe Flavienne à Berzobis ; dès 118-119, la IVe Flavienne quitta la Dacie. C’est peut-être au début du IIe siècle que fut érigée une défense linéaire dans le sud-ouest de l’Olténie.

En fait, la Dacie était protégée également par les troupes de Pannonie et, au besoin, de Mésie ; il semble donc bien que les généraux romains avaient conçu ici aussi une forme au moins rudimentaire de stratégie. Et de fait, la Mésie était très bien défendue219. On y comptait trois légions au temps d’Auguste, installées loin de la frontière, puis quatre sous Claude et cinq sous Trajan. Domitien divisa la province en deux, Mésie Supérieure et Mésie Inférieure, comme il avait fait de la Germanie. Au IIe siècle, Viminacium-Kostolac abritait la VIIe Claudienne, Singidunum-Belgrade avait la Ve Alouette, qui fut remplacée par la Ire Adiutrix, elle-même suivie par la IVe Flavienne ; à Nova-Swislow, on trouvait la Ire Italique, à Troesmis-Iglita la Ve Macédonique et à Durostorum-Silistra la XIe Claudienne. Une flotte parcourait le Danube inférieur. On constate, à l’examen des inscriptions, que l’armée de Mésie présenta une grande stabilité, sauf à Belgrade : les unités étaient rarement changées. On a l’impression qu’un équilibre avait été atteint et qu’il aurait paru dangereux de le modifier. Les archéologues ont dégagé une défense linéaire dans la Dobroudja ; elle pourrait dater de l’époque de Trajan, et elle serait donc une des plus anciennes barrières de ce genre.

TRANSITION STRATÉGIQUE

Entre les systèmes défensifs de l’Europe et de l’Asie, la mer Noire pouvait constituer une solution de continuité, donc un point faible du point de vue militaire. Ce danger semble avoir été envisagé et des soldats ont été envoyés dans la région220. Sous Néron, les effectifs engagés ont atteint 3 000 hommes et 40 navires221. Plusieurs postes furent installés sur ces rivages, à Hyssus, Apsarus, sur le Phase et à Sébastopol, plus pour surveiller, pour le renseignement, que pour l’arrêt : ils servaient de « sonnettes ». En cas d’offensive ennemie, c’étaient les armées de Mésie et de Cappadoce qui devaient intervenir. On remarquera à ce propos que les responsables militaires avaient réparti avec soin leurs forces, laissant quelques points faibles en les protégeant à l’aide des garnisons des provinces voisines.

L’EST

Ce qui frappe en premier, dans une description de la situation en Orient, c’est l’accroissement continu des effectifs, comme en Mésie : 3 légions sous Auguste, 4 sous Tibère, 6 sous Vespasien, 9 sous Trajan, 11 sous Antonin le Pieux et 12 vers 215. Malgré ses faiblesses, l’armée de l’Iran n’était pas sous-estimée ; il est d’ailleurs possible que les forces de cet État aient été au contraire surestimées par les Romains222.

Un livre récent, dû à B. Isaac et consacré surtout à la Syrie, a attiré l’attention sur la spécificité du système défensif mis en place en Orient par rapport à ceux qui ont protégé l’Europe223. Cette originalité est indéniable. Pourtant, on y retrouve toutes les organisations déjà connues, et quelques-unes sont proches de celles qui ont été observées derrière le Rhin et le Danube.

En allant de la mer Noire à la mer Rouge, la Cappadoce arrive en premier ; son importance tient à sa proximité de l’Arménie, enjeu de contestations permanentes entre l’Iran et Rome, dont l’intérêt stratégique tient à ce que ce pays est une haute montagne. L’élément essentiel, à nos yeux, était sans doute la route qui reliait Trébizonde à Zeugma ; elle s’appuyait sur une défense linéaire naturelle, une partie du cours supérieur de l’Euphrate224. Deux camps légionnaires complétaient le dispositif, Mélitène pour la XIIe Fulminata et, sur le fleuve, Satala, pour la XVIe Flavienne que remplaça ensuite la XVe Apollinaris. Ce dispositif était renforcé par la proche présence de Samosate, en Commagène, où la XVIe Flavienne fut installée à partir de 114/117.

Pourtant, quel qu’ait été l’intérêt de l’Arménie, c’est le désert qui, semble-t-il, inquiétait le plus les responsables romains ; ils redoutaient l’ennemi qui se trouvait au-delà des sables, l’Iran, sans oublier celui qui longeait les mêmes sables, le nomade, un adversaire toutefois secondaire. La Syrie fut une « province gruyère » à ses débuts (Maurice Sartre), occupée par des principautés qui furent placées sous protectorat et absorbées les unes après les autres225. Aucun fleuve proche ne protégeait ce secteur et il ne parut pas utile de construire une défense linéaire. Il y avait mieux à faire et ce fut sans doute Corbulon qui donna un exemple suivi par une pratique vite généralisée. Il fit cacher sous des remblais de sable les ruisseaux et il fit encercler de murs chaque point d’eau, chaque oasis226. Il suffisait de placer quelques soldats dans chacune de ces enceintes ; si l’ennemi apparaissait, ils jetaient une charogne quelconque dans l’eau, qui ne pouvait plus être consommée. Un réseau routier complexe, en partie au service du commerce, en partie au service de l’armée, était entretenu avec soin ; d’autres forts longeaient les voies, notamment pour une praetensio227.

Ce système est connu grâce à un des pères de la photographie aérienne, le Français A. Poidebard, un prêtre, et il a été bien étudié par B. Isaac. En retrait par rapport au désert, des camps légionnaires furent construits et ils ont bougé, si l’on peut dire. Sous Auguste, trois légions étaient installées dans la province, à Sura la IIIe Gallica, à Cyrrhus la Xe Fretensis, et à Laodicée la VIe Ferrata. On retrouve les mêmes effectifs au temps d’Hadrien, mais dans des sites différents : Samosate, en Commagène, abritait la XVIe Flavienne, comme on l’a dit ; à Cyrrhus se trouvait la IVe Scythique et, à Émèse (aujourd’hui Homs), la IIIe Gallica. En avant, la cité caravanière de Palmyre surveillait le désert. Un avant-poste mineur mais célèbre, parce qu’il a été bien fouillé, fut installé à Doura-Europos, sur l’Euphrate. En arrière, le port de Séleucie de Piérie abritait la flotte de Syrie. Il bruissait d’activité en cas de guerre ; c’était là qu’arrivaient les navires militaires chargés de renforts et de matériels, assurant la logistique des opérations.

Les effectifs de l’armée de Syrie étaient déjà importants ; le gouverneur de la province pouvait aussi compter sur ses collègues et voisins, et d’abord sur celui qui veillait sur la Cappadoce. La province de Mésopotamie conquise par Septime Sévère reçut deux légions Parthiques, la Ire et la IIIe, et, elle aussi, elle servit de tampon supplémentaire, ce qui rassura sans doute les soldats de Syrie. Deux autres provinces, au sud, pouvaient fournir des renforts, la Judée et l’Arabie.

La Judée, appelée Palestine à partir du IIe siècle et actuellement Judée-Palestine par des historiens soucieux de ne fâcher personne, fut d’abord une terre à auxiliaires. Pourtant, pour rétablir l’ordre sous Néron, Cestius disposait de la XIIe légion (la Fulminata), de deux vexillations de 2 000 hommes chacune, de 6 cohortes et de 4 ailes, soit 14 000 Romains, plus des contingents fournis par les rois alliés : 2 000 cavaliers et 3 000 fantassins remis par Antiochos, 4 000 hommes dont un tiers de cavaliers grâce à Soaemus, en majorité des archers228. En 70, la Judée reçut à demeure une légion, la Xe Fretensis, qui s’installa à Jérusalem ; elle fut rejointe en 123 par la VIe Ferrata qui campa dans le nord du pays, à Caparcotna (des fouilles actuellement en cours ont dégagé un camp de légion à Tel Megiddo, site appelé Legio dans l’Antiquité)229. Cette lourde présence militaire – lourde car le pays à surveiller était petit – s’explique par deux raisons. D’une part, les habitants avaient bien du mal à supporter la présence romaine pour des causes d’abord nationales et religieuses aisées à comprendre. Intervenaient ensuite des motifs économiques, cette région étant en dépression, et enfin des motifs sociaux, un brigandage endémique. D’autre part, la géostratégie de la région lui donne une grande importance : c’est un couloir, un lieu de grand passage entre trois zones géographiques très vastes et de première importance, l’Anatolie, la Syrie et l’Égypte.

La Judée a souvent été étudiée, on le comprend sans peine, notamment par M. Gichon et B. Isaac. La province d’Arabie, qui correspond en gros à la Jordanie actuelle, a été et est le domaine de S. T. Parker230. Annexée en 106 à la mort de son dernier roi, elle a renforcé le flanc de la Judée et elle a été protégée par la IIIe Légion Cyrénaïque, installée à Bostra (ou Bosra), où son camp a été retrouvé. L’axe majeur de la défense romaine en Arabie fut la route appelée via nova Traiana, qui allait de Bostra à Aqaba en passant par Jerash, Amman et Petra. La présence du désert et de nomades explique sans doute des patrouilles qui allaient jusqu’au Hedjaz et en bordure du Nefoud.

LE SUD

Ce sud correspond, ici, au nord du continent appelé de nos jours Afrique ; dans l’Antiquité, le nom d’Afrique, pays des Afri, était réservé à une partie du Maghreb actuel, qui comprend l’Ouest de la Libye (la Tripolitaine, pays des trois villes), la Tunisie et l’Est de l’Algérie. À l’est se trouvait l’Égypte, à l’ouest, les Maurétanies.

Le cas de l’Égypte illustre parfaitement l’analyse que B. Isaac a faite pour la Syrie : l’organisation militaire y différait totalement du modèle européen, notamment de ce qui a été vu en Bretagne231. Il était impossible et inutile d’y construire une défense linéaire. L’Égypte est un don du Nil, comme l’a dit Hérodote qui a souvent été mal compris, car il pensait au dieu Nil qui donnait du blé grâce à la crue du mois d’août. C’est aussi, par la présence de ce fleuve, une longue oasis, très étroite, qui se termine par un delta célèbre ; elle est flanquée, à l’est et à l’ouest, par des oasis plus petites, la plus grande étant le Fayoum au nord-ouest. La défense fut assurée par un grand camp qui se trouvait tout au nord, dans les faubourgs d’Alexandrie, à Nicopolis, « la ville de la Victoire ». Des postes furent établis en bordure du Nil, dans les oasis et le long de routes comme celle qui rejoignait Myos Hormos et qui a été étudiée récemment ; on y trouve le même souci de l’eau que celui qui a été observé en Syrie : chaque poste militaire était bâti autour d’une source ou d’une citerne. Auguste avait installé à Alexandrie trois légions pour garder ce territoire, la XXIIe Déjotarienne, la IIIe Cyrénaïque et peut-être la XIIe Fulminata ; il n’en restait plus que deux au temps de Trajan, après le départ de la IIIe Cyrénaïque et avec la possible arrivée de la IIe Trajanienne. On pense en général que la XXIIe Déjotarienne a disparu dans la guerre juive de Bar Kochba, entre 132 et 136 ; il ne restait plus alors que la IIe Trajanienne.

Comme l’armée romaine d’Égypte, celle qui a résidé en Afrique bénéficie d’un grand nombre d’inscriptions, hélas sans papyrus dans ce cas. La photographie aérienne et des fouilles nombreuses, qui se sont ralenties en Algérie depuis 1962 jusqu’à pratiquement disparaître, apportent néanmoins un complément d’informations232. Cette région était très peuplée, très riche et très romanisée ; c’est dire que les quelques auteurs qui décrivent une Afrique à feu et à sang semblent ne pas avoir pris en compte toutes les données. Plus justement et non sans humour, G.-Ch. Picard avait écrit que les soldats de l’armée d’Afrique avaient dû recevoir plus de coups dans les tavernes que sur les champs de bataille.

La stratégie, ici aussi, présente quelque originalité : des routes et des camps formèrent des ensembles que nous avons appelés des « systèmes défensifs ». Au temps d’Auguste, deux ou plutôt trois légions étaient stationnées dans cette Proconsulaire, sans qu’on sache bien où ; un premier système défensif entoura probablement la Dorsale tunisienne. Avant 14 de notre ère, il ne devait plus rester que la IIIe Légion Auguste, une unité dont l’histoire s’identifia à la province, et qui eut pour premier quartier général Haïdra, en Tunisie, près de la frontière algérienne (système du Sud-Ouest tunisien). La région de Constantine fut entourée par des camps après la guerre de Tacfarinas (système de Constantine). Sous Caligula, le commandement de la légion, qui avait été par exception laissé au Sénat, rentra dans la norme et cette unité reçut un légat de l’empereur. Sous Vespasien, elle s’installa à 35 km à l’ouest, à Tébessa, en Algérie, près de la frontière tunisienne (système du Sud-Est algérien). Vers 115-120, elle gagna Lambèse où sa présence est attestée jusqu’au début du IVe siècle.

Une série de systèmes défensifs fut mise en place à partir de ce moment et de ce lieu. Sous Trajan et Hadrien, un premier groupe de postes entoura l’Aurès (système aurasien) ; une seconde série de fortifications, recoupant la première, sépara l’Afrique utile du désert (système du Sahara de Numidie) ; elle reçut une défense linéaire d’environ 60 km, la Seguia Bent el-Krass. Sous Commode, d’autres installations furent construites dans le Sud tunisien (système de Tripolitaine occidentale). Sous Septime Sévère, de nouveaux forts furent bâtis dans l’ouest de la Libye (système de Tripolitaine orientale) ; dans le même temps, la Numidie, qui était depuis un siècle une province de fait, devint une province de droit.

Contrairement à ce que l’on attendrait peut-être, les deux Maurétanies eurent des effectifs semblables pour des stratégies différentes, chacune de ces deux provinces recevant quelque 5 000 soldats, uniquement des auxiliaires.

Au lendemain de la conquête, la Césarienne ne fut d’abord qu’un mince ruban de terre fait de ports reliés par une route233. Sous Trajan et Hadrien, une deuxième voie bordée de camps fut tracée à une cinquantaine de kilomètres au sud ; sous Septime Sévère, un troisième axe, avec les mêmes types de constructions, étendit la province pour en faire une bande d’une centaine de kilomètres ; la route et les forts reçurent le nom de « nouvelle prétenture », connu par des inscriptions. L’organisation défensive de la province fut donc encore originale par rapport à ce qui a été déjà vu dans d’autres secteurs. Les historiens n’ont pensé qu’aux camps installés sur les routes extérieures, sans voir, d’ailleurs, que les camps des deux axes fonctionnaient simultanément. Et ils n’ont pas vu non plus que la capitale, Césarée-Cherchel, avait abrité une grande partie de cette armée et quelques unités de la flotte ; c’était une ville de garnison.

Autre cas également très différent des autres : la Tingitane234. Le Maroc des Romains, comme l’a appelé Louis Châtelain, ne recouvrait qu’une petite partie du pays actuel de ce nom et il était tourné davantage vers l’Espagne que vers l’Afrique (on cherche toujours la route unissant les deux Maurétanies). On y a trouvé plusieurs camps qui ne suivent pas la disposition est-ouest vue en Césarienne ; les uns dessinent une sorte de couronne autour de Volubilis, la capitale de fait de la province ; les autres sont répartis dans les terres. En 69-70, elle était défendue par 7 000 soldats réguliers, 5 ailes et 9 cohortes, plus un grand nombre d’irréguliers maures ; c’était exceptionnel, mais c’était dans un contexte de guerre civile235. Une défense linéaire de 12 km a été découverte à 6 km au sud de Rabat.

Conclusion

Même s’ils n’ont pas élaboré une réflexion approfondie sur la stratégie, les Romains ont au moins conçu une « petite stratégie » à défaut d’une « grande stratégie ». Ils ont su organiser la grande guerre en fonction d’un impérialisme perçu comme une maladie honteuse et, à la petite guerre, ils ont répondu par une contre-guérilla, certes cruelle, mais efficace. Malgré tout très soucieux de défensive, ils ont élaboré des systèmes qui ont évolué dans le temps et qui ont varié dans l’espace.