Wenn ich nach meinen Kindheitserinnerungen gefragt werde, drängt sich immer wieder eine Szene in den Vordergrund. Sie ist nicht besonders spektakulär, sie spiegelt keine der vielfältigen Gewalterfahrungen, die ich durchlitten habe, aber ihre Stimmung ist mir so präsent, dass ich begonnen habe, sie als Schlüssel für meine Rolle in der Familie zu begreifen.

Ich muss etwa acht Jahre alt gewesen sein. Meine Eltern verdienten sich damals ein Zubrot, indem sie für einen Buchverlag Manuskriptfahnen korrigierten. Ich erinnere mich, wie meine Eltern in intensiver Konzentration am Esstisch saßen. Ich schaute ihnen zu. Schweigend. Stundenlang, so kommt es mir vor. Ich verstand nicht wirklich, was sie da taten, aber dass ich keinen Lärm machen durfte, das war klar. Es herrschte absolute Stille. Und diese große Stille umfängt meine Eltern und mich gewissermaßen von Anfang an. Wir hatten keine gemeinsame Sprache – dass sie untereinander in der Regel Polnisch sprachen, ich aber nur (Schweizer-)Deutsch lernte, verstärkte meine Isolation. Meine Eltern kamen nie auf die Idee, ihr Verhalten mir gegenüber selbstkritisch zu überdenken. Sie machten mich zum Außenseiter innerhalb der eigenen Familie. Als Kind konnte ich mir zu diesem Verhalten keinen Reim machen und verstand einfach nicht, warum ich in der eigenen Familie so ausgeschlossen wurde. Erst später begriff ich, dass so belastete Eltern unbewusst dazu neigen, ihr Schicksal auf die Kinder zu projizieren. Ich stellte später erschreckt fest, dass ich in der Familie meiner Eltern ein Ausländer wurde, so wie meine Eltern in der Schweiz Ausländer waren. Ich wurde und blieb ein Fremder in der eigenen Familie. Die beiden waren so damit beschäftigt, den Krieg zu vergessen und endlich wieder Boden unter den Füßen zu bekommen, dass die Bedürfnisse eines Kindes schlicht sekundär waren.

Ich wurde der stille Beobachter meiner Eltern und dieses große Schweigen umgab jahrzehntelang all das, was mir zugestoßen ist: die Missachtung, die emotionalen Übergriffe, das Desinteresse an mir als Person, auch im Erwachsenenalter. Aus dieser familiären Position ergab sich eine komplexe Wechselwirkung innerhalb meiner Familie. Durch meine Beobachterrolle wurde ich gezwungen, meine Umgebung scharf zu mustern. Ich entwickelte eine Art Röntgenblick, sog alle Bewegungen, Bemerkungen geradezu auf. Ich wollte doch unbedingt verstehen, was um mich herum passierte. Niemand erklärte mir, was los war, also musste ich mir allein durch Beobachtung die Realität erschließen. Diese Methode birgt die große Gefahr des Irrtums. Ich kann von Glück sagen, dass ich nicht psychotisch geworden bin, sondern eine große Begabung, eine Sensibilität für das Erfassen von menschlichem Verhalten entwickelt habe. Nonverbale Kommunikation zwischen Menschen zu lesen und zu verstehen fällt mir leicht. Als Therapeut hat mir diese Kompetenz immer wieder geholfen, komplizierte psychische Zusammenhänge aufzudecken und zu verstehen.

Einen Höhepunkt der Übergriffe seitens meiner Mutter erlebte ich übrigens als Erwachsener in den Neunzigerjahren, als ich in einer schweren Krise nach der Trennung von meiner ersten Frau dem neuerlichen Drängen meine Mutter folgend eine Primärtherapie bei einer Schülerin des damals von ihr noch stark protegierten Konrad Stettbacher machte. Dass ich diesen Mann als Betrüger enttarnen konnte, ist auch auf meine Kompetenz als stiller Beobachter zurückzuführen. Ich werde darauf zurückkommen.

Ich weiß natürlich heute, dass Eltern, die von Krieg, Verfolgung, Flucht, Migration, wirtschaftlicher Not extrem belastet sind, immer große Mühe haben, sich empathisch in die Welt ihrer Kinder einzufühlen. Trotzdem fällt es mir schwer, meine Erfahrungen vor dieser Folie zu lesen. Als Therapeut kann ich es, als Sohn ist es auch nach Jahrzehnten noch schmerzhaft. Als Sohn der weltberühmten Kindheitsforscherin Alice Miller, die für das Recht des Kindes auf eigene psychische Entfaltung und gegen prügelnde Eltern gekämpft hat wie keine Zweite, ist die Situation noch schwieriger.

Aber von vorne: Ich kam im April 1950, während beide Eltern an ihren Doktorarbeiten schrieben, auf die Welt. Alice Miller schilderte mir als Erwachsenem einmal, wie traumatisch für sie die Geburt und die darauffolgenden Monate gewesen seien. Ich zitiere aus der Erinnerung: »Als es soweit war, dass die Wehen einsetzten, begab ich mich in das Zürcher Kantonsspital. Ich hatte fürchterliche Ängste vor der Geburt. Auf dem Geburtstisch ergriff mich eine riesige Panik, alte Ängste kamen mir wieder hoch. Ich fühlte mich total ausgeliefert und in dieser Situation setzten die Wehen plötzlich wieder aus. Drei lange Tage dauerte es, bis ich nochmals einen Versuch starten konnte, dich endlich auf die Welt zu bringen. Während dieser Tage spazierte ich auf dem Zürichberg herum, geplagt von immensen Schuldgefühlen und Ängsten, als Mutter versagt zu haben. Ich fühlte mich ganz alleine mit meinem Schicksal. Niemand unterstützte mich, auch dein Vater nicht. Endlich setzten die Wehen wieder ein und du kamst gesund zur Welt. Diesmal verlief zwar die Geburt ohne Probleme, aber kaum warst du auf der Welt, begannen die ersten Schwierigkeiten: Ich fühlte mich mit dir hilflosem Kind total überfordert und du hast mir die ersten Schritte als Mutter auch nicht leicht gemacht. Du verweigertest von Anfang an, an der Brust zu trinken. Mich hat das sehr gekränkt. Ich war so enttäuscht, dass mein eigenes Kind mich und meine Mutterliebe ablehnt. Ich musste mir Milch abpumpen lassen und du hast nur in ganz kleinen Dosen getrunken.«

Es muss für meine Mutter enorm schwierig gewesen sein, dass ich, dass ein Baby ihren ganzen Tagesablauf »kontrollierte«, ihre ganze Aufmerksamkeit brauchte und durch meine körperlichen Bedürfnisse quasi »diktierte«, wie sie ihr Leben zu leben hatte. Sie kam jedenfalls nicht damit zurecht. Für meine Mutter war es der reinste Horror, sich etwas von jemand anderem vorschreiben zu lassen. Ich kann mich an keine Begebenheit erinnern, in der meine Mutter mir eine Eigeninitiative zugestanden hätte. Eigeninitiativen wurden im Gegenteil konsequent unterbunden. Das hat sie später zugegeben und immer wieder von schweren Schuldgefühlen gesprochen. Offiziell erzählte mir meine Mutter immer folgende Version, wenn sie mir die Gründe erläuterte, warum sie mich sofort nach der Geburt einer Bekannten zur Pflege gab: »Da dein Vater und ich mit der Dissertation so beschäftigt waren und der Wohnraum zu klein war, zugleich ein Kind großzuziehen, mussten wir dich weggeben.« Aufgrund meiner Recherchen und dem Überblick, den ich mir beim Schreiben des Buches verschafft hatte, würde ich heute diese Version nicht mehr als stichhaltig gelten lassen. Dass ich die Muttermilch verweigert hatte, traf meine Mutter emotional bis ins Mark. Diese frühe Beziehungserfahrung mit meiner Mutter ist meiner Meinung nach einer der Gründe, warum unsere Beziehung all die Jahre so belastet war. Ich werde später noch einige Begebenheiten schildern, die diese These stützen.

Auch die Bekannte hatte wohl keine Begabung mit Neugeborenen. Ich soll etwa zwei Wochen bei ihr gewesen sein, viel geweint und geschrien haben und in einem sehr schlechten Zustand gewesen sein, bis Tante Ala mich zu sich geholt hätte. Irenka: »Wenn wir dich nicht geholt hätten, wärst du gestorben.« Bei Ala, Bunio und Irenka, die damals 18 Jahre alt war, verbrachte ich das erste halbe Jahr meines Lebens. Meine Eltern blieben Fremde für mich.

Die nächste große Zäsur war die Geburt meiner Schwester Julika 1956. Sie kam, wie gesagt, mit dem Downsyndrom auf die Welt. Ihre Geburt und die Tatsache, dass mein Vater meiner Mutter verschwiegen hatte, dass seine Schwester diese Behinderung hatte, stürzte die Ehe meiner Eltern in eine weitere tiefe Krise. Ausgerechnet dieses Kind hätte die zerrüttete Ehe meiner Eltern retten sollen. Doch der Graben zwischen den beiden wurde nur tiefer. Wir Kinder wurden weggegeben. Julika kam bereits nach einem Jahr zu meinen Eltern zurück. Ich blieb zwei Jahre in einem Kinderheim auf der Halbinsel Au. Man hatte mir gesagt, das müsse sein, um mich vom Bettnässen zu heilen. In dieser Zeit hatte ich im Grunde keinen Kontakt zu meiner Familie. Dass ich eine Schwester hatte, vergaß ich vollkommen. Trotzdem habe ich keine schlimmen Erinnerungen an diese Zeit bei »Tante Alice«, so nannten wir die Heimleiterin. Allein die Einschulung geriet zum Desaster. Niemand hatte mich auf die Schule vorbereitet, ich kam nicht gut zurecht, fühlte mich verloren und überfordert, vor allem mit den Anforderungen in der Schule. Schule blieb von da an immer ein schwieriges Thema, die Diskussionen rund um meine unbefriedigenden Leistungen waren ein Lieblingsthema väterlicher Verachtung.

Genauso überraschend wie ich ins Heim gebracht wurde, holte man mich auch wieder ab. Ich war acht Jahre alt. Meine Eltern waren inzwischen umgezogen. Alles wirkte neu und fremd auf mich nach meiner zweijährigen Abwesenheit. Im großen Wohnzimmer hing eine Schaukel von der Decke, in der ein kleines Mädchen mit einem seltsamen Gesichtsausdruck saß – meine Schwester. Ich mochte sie nicht, was durch das Verhalten meiner Eltern, die von mir ständige Rücksichtnahme erwarteten, eher geschürt als verhindert wurde. Meine Hauptbezugspersonen blieben in den folgenden Jahren unsere Dienst- oder Kindermädchen. Mit ihnen bildete ich eine Familie innerhalb der Familie, mit ihnen sprach ich Deutsch, während meine Eltern Polnisch miteinander redeten. Allerdings wechselten sie häufig, denn meine Mutter ertrug es wohl nur schwer, dass die Kindermädchen dem Sohn emotional näherstanden als sie.

Mein Vater war genauso grausam und gewalttätig wie charmant und einnehmend. Unternehmungen mit ihm, Wanderungen oder Skitouren, endeten oft damit, dass ich an den Folgen der Erschöpfung erkrankte. Er wollte aus mir wohl einen »richtigen Kerl« machen. Er konnte reizend sein, mir mein Lieblingsessen kochen und dann wieder völlig aus dem Nichts zuschlagen. Ich liebte ihn – wie ein Kind seinen Vater liebt – und hatte eine unaussprechbare Angst vor ihm, weil er in seinen Stimmungen und Angriffen unberechenbar blieb. Wie sehr ich mich vor ihm fürchtete, das wurde mir erst Jahre später im Kontext einer Therapie deutlich. Er quälte mich auf vielfältige Weise – seelisch und körperlich. Meine Mutter, die selbst mit ihm in einer Art Dauerkrieg lag, ließ ihn gewähren. Sie war zu dieser Zeit ganz in ihrer psychoanalytischen Welt verschwunden, oft nicht daheim oder doch beschäftigt.

Als wir 1960 von Rapperswil nach Zürich umzogen, hatte sie bald ihr Behandlungszimmer Wand an Wand mit der Wohnung. Immer musste man ruhig sein, Rücksicht nehmen, immer war sie müde oder unterwegs. Es war unmöglich, auf sie zuzugehen, sie allein bestimmte, wann sie Zeit und Interesse hatte. Ich hatte nicht den Eindruck, dass meine Erlebnisse meine Eltern interessieren würden. Emotional blieb ich mir selbst überlassen.

Erst als ich mit 17 Jahren in einem katholischen Internat meine letzte Gymnasialzeit verbrachte, intensivierte meine Mutter den telefonischen Kontakt zu mir exzessiv. Es war mein Wunsch gewesen, auf das Internat zu gehen. Ich fühlte mich dort viel freier als zu Hause, obwohl es sehr streng geführt wurde. Aber es war umso vieles angenehmer als die unterdrückend-aggressive und beschwerliche Atmosphäre daheim. Jedenfalls entwickelte sich eine seltsame telefonische Beziehung zu meiner Mutter. Jeden Tag rief sie an, immer während der Essenszeit. Wenn meine Kollegen aßen, dann wurde ich ans Telefon gerufen. Und jeden Sonntag musste ich mindestens eine Stunde mit ihr telefonieren. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich gegen diese massive Bedrängung gewehrt hätte. Einerseits wagte ich es wohl nicht, andererseits fühlte ich mich endlich beachtet und wahrgenommen.

Nach der Matura hätte ich gerne studiert. Aber meine Eltern trauten es mir nicht zu. Ich machte eine Ausbildung zum Volksschullehrer und stand bald auf eigenen Füßen. Die Kindheit war vorüber.

Ich erlaube mir einen Zeitsprung von gut zehn Jahren. Dass meine Mutter und ich eine wunderbare Phase guten Kontakts erlebten, während sie ihre ersten drei Bücher schrieb, habe ich schon erzählt. 1980 begann ich Psychologie zu studieren. Schon während meiner Tätigkeit als Lehrer hatte ich Seminare im psychoanalytischen Seminar besucht, der Austausch mit meiner Mutter über »Das Drama des begabten Kindes« hatte mich fasziniert. Nun wollte ich meinen eigenen Weg als Therapeut finden. Meine Mutter begrüßte zwar meinen Wunsch, Therapeut zu werden, hatte mich darin sogar ausdrücklich bestärkt, hielt aber gar nichts davon, dass ich an die Uni ging. Genauso wenig wie sie meine therapeutischen Lehrer Jan Bastiaans (Leiden) oder Christel Schöttler (Gießen) ernst nahm. Sie konnte es, so sehe ich das heute, nicht ertragen, dass ich einen eigenen Weg ging. Ich entzog mich ihrer Kontrolle. Stattdessen legte sie mir bereits 1983 nahe, eine Primärtherapie bei Konrad Stettbacher (geb. 1930) zu machen, den sie damals entdeckt hatte und auf dessen Methode sie schwor. »Nahelegen« ist allerdings zu schwach formuliert. Ohne mit mir Rücksprache gehalten zu haben, ich war immerhin 33 Jahre alt, hatte sie einen Therapieplatz für mich reservieren lassen. Aus heiterem Himmel erhielt ich im September 1983 einen Brief von Stettbacher, in dem er mich aufforderte, einen fünfstelligen Betrag an ihn zu überweisen, um mir einen Platz bei ihm für 1985 zu sichern. Ich war empört, lehnte ab und konfrontierte meine Mutter. Sie hatte einen Zornausbruch ohnegleichen: Ich sei verrückt, das Angebot abzulehnen. Das sei der einzige Weg für mich. Sie wolle mir nur helfen. Endlich habe sie einen Weg gefunden, um ihre Fehler an mir aus der Vergangenheit wiedergutzumachen. Was mir einfallen würde, das Angebot abzulehnen etc. Unsere Beziehung verschlechterte sich dramatisch. Sie erlebte, so sehe ich es heute, meine Weigerung als Kampfansage, als bedrohlichen Kontrollverlust. Die oben beschriebene Stillszene als Kind wiederholte sich. Ich hatte wieder die Mutterbrust abgelehnt. Wir waren in einem ständigen Kleinkrieg, sie kritisierte meine erste Frau, mein Gewicht, mein Nichtverhältnis zu Julika, sie machte meine therapeutischen Lehrer schlecht … Der eingangs dokumentierte Brief von 1987 (S. 9) ist auch vor diesem Hintergrund zu lesen.

Immer wieder bedrängte sie mich. Dass ich 1992 dann tatsächlich einlenkte, hatte mit einer schweren persönlichen Krise zu tun. Meine erste Ehe war gescheitert, ich war emotional und finanziell am Ende. In dieser Situation wiederholte meine Mutter ihren Vorschlag. Sie vermittelte mich an eine Schülerin Stettbachers in München. Wir hatten wieder einen starken Austausch, zeitweilig gingen täglich Faxe hin und her. Für die Therapie musste ich eine Biografie schreiben, auch über meine Eltern. Damals redete sie auch das erste Mal mit mir über den Krieg.

Was ich nicht wusste: Meine Therapeutin schickte die Tonaufnahmen unserer Sitzungen an Stettbacher, der berichtete meiner Mutter und sie wiederum versuchte in ihren Briefen auf mich in ihrem Sinne Einfluss zu nehmen. Sie war überzeugt, zu wissen, was mir fehlte und wie mir zu helfen sei. Und sie reagierte immer aggressiver – so sehe ich es heute –, je mehr ich mich dieser Einflussnahme, ihrer Deutungshoheit widersetzte.

Zunächst aber ermutigte sie mich sehr, sie mit ihrem Versagen zu konfrontieren: »Ich bin so froh, dass Du mir Dein Misstrauen zeigen + auch sagen konntest« (27. April 1992), sprach viel von ihren Schuldgefühlen und wie froh sie sei, dass ich über die Stettbacher-Therapie einen Weg ginge, um damit abzuschließen. Ich fühlte mich durch diese verfolgende mütterliche Aufmerksamkeit immer unwohler und realisierte mit Schrecken, dass ihre Rolle in meinem therapeutischen Prozess absolut kontraproduktiv war. Sie machte viele Vorschläge und verlangte »vollständige Information«: »Ich muss Dich so lange fragen dürfen, bis ich die Situation vollständig genug sehe, um Dein Handeln zu verstehen.« Vor allem war sie von der Idee getrieben, dass ich meinen Vater in Schutz nehmen würde, um sie ungehindert angreifen zu können, ja, dass ich mich immer mehr in ihn verwandeln würde.

Anfang 1993 kam ich in der Therapie, von der ich ja nicht wusste, dass sie sie inoffiziell »supervidierte«, an einen Punkt, an dem ich sie um mehr Zurückhaltung bat: »Ich möchte Dich bitten, auch wenn Du es von Dir aus sicher gut meinst, mir zu vertrauen, das ich meine Therapie mache. Ich habe mich durch Deine Interventionen sehr gedrängt gefühlt und bitte Dich, mir da meinen Raum zu lassen. … Ich bitte Dich, mich dabei mit Deinem Überschwang nicht zu erdrücken und mich zu stören. Sicher brauche ich jetzt einige Zeit, mich für mich mit meinen Eltern auseinanderzusetzen. Ich werde mich telefonisch melden, wenn ich von mir aus mich gefühlsmäßig im Stande fühle. Denn ich kann mich nicht gleichzeitig auseinandersetzen und lieb sein. Ich unterdrücke etwas. Aber es ist so schwer für ein Kind, gegen seine eigene Natur Realitäten wahrzunehmen, die für es undenkbar sind, die nicht sein dürfen. Ich bin jetzt genau an dem Punkt. Es tut so weh, macht so wütend. Ich brauche Raum, um das zu verarbeiten.« (4. Februar 1993)

Diesen Raum konnte mir meine Mutter nicht geben. Wenn ich heute die Briefe lese, die sie mir in den Achtziger- und Neunzigerjahren geschrieben hat, in meinen späten Dreißiger- und Vierzigerjahren also, dann kann ich kaum glauben, was ich lese. Es sind immer Zeugnisse schrecklicher Distanzlosigkeit. Nach ihrem Versagen in meiner Kindheit wollte sie nun meine Therapeutin sein. Sie wollte mir den Weg weisen. Solange ich ihren Anregungen folgte, blieb sie warmherzig und entgegenkommend. Aber als ich begann, mich abzugrenzen, und zum Beispiel genauer wissen wollte, wie sie die Rolle meines Vaters in meiner Kindheit erlebt hatte, verschloss sie sich total.

Ich schrieb ihr am 6. Januar 1994: »Ich habe Dir schon ein paar Mal erzählt, wie mein Vater mich jahrelang jeden Morgen zwang, mich mit ihm zu waschen. Du hast immer im Zimmer nebenan gelegen und warst doch so weit weg von mir. Schon damals habe ich fürchterlich darunter gelitten. Ich habe aber nie gewagt, etwas zu sagen. Heute könnte ich laut aufschreien wegen dieser Demütigung. Ich war während meiner Pubertät dauernd einer intimen Kontrolle ausgesetzt. Ich fühle mich heute noch ausgeliefert. … Ich bin überzeugt, das Ganze war auch ein sexueller Missbrauch, halt sehr verschleiert. Hast du damals etwas mitbekommen? Hat Dich denn diese Wascherei nie stutzig gemacht?

Hattest Du Angst, mich vor meinem Vater zu schützen, wenn er mit mir diese Aufgabenfoltern veranstaltete? Was hast du damals gedacht, wenn er mich jeden Mittag am Tisch auslachte und mir das Wort abschnitt? Wie ist es Dir ergangen, wenn ich immer alles habe Julika zugestehen müssen? Habe ich Dir leid getan? Verstehst du jetzt, warum ich all Deinen Ausführungen über meinen Vater nicht habe glauben können? (Im Kontext der Ehescheidung hatte sie mir furchtbare Geschichten über ihn erzählt, MM.) Wie hätte ich Dir glauben sollen, wenn ich doch damals immer allein unter Deinen Augen diesem Menschen ausgeliefert war? … Ich möchte gerne mit Dir über diese Fragen reden, denn das Gefühl, von Dir diesem Menschen ausgeliefert worden zu sein, belastet mich sehr und auch unsere Beziehung. Mir wird nämlich bewusst, dass ich mein ganzes Leben in einem Gefängnis der Einsamkeit vegetiert habe. Ich möchte heute alles unternehmen, um mich aus diesem Gefängnis zu befreien. Mit diesen Gesprächen kannst Du mir bei dieser Arbeit helfen und mich unterstützen.«

Sie ging darauf nicht ein. Im Gegenteil, sie wehrte sich, warf mir vor, ihr Schuld an den Taten meines Vaters zu geben, um ihn zu schützen. Wir hatten schlimme, vollkommen fruchtlose Auseinandersetzungen. Ihr Ton mir gegenüber wurde eiskalt. Ein Beispiel: »Martin, ich habe Dich am Montag gefragt, ob Du immer noch der Meinung bist, ich würde Dich »perfide manipulieren« und Dir »verlogene Ratschläge« erteilen – die Meinung, die Du abschließend in deinem Brief vom August 1993 über mich geäußert hast. Du sagtest (und zeigtest mir deutlich), diese meine Frage würde Dich ärgern. Du wolltest das für Dich anschauen und mich anrufen, wenn das Ergebnis klar ist. Du hast aber nicht mehr angerufen. Mir sind unterdessen Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe endlich voll realisieren müssen, dass Deine »Therapie« eine bloße Fiktion ist, eine schöne Illusion und ein Selbstbetrug – nichts mehr. … Du klagst mich ständig wegen meiner Verschulden in Deiner Kindheit an, die ich anerkannt habe und für die ich mich mehrmals detailliert bei Dir entschuldigt habe. Daraus versuchst Du immer wieder neu Kapital zu schlagen. In Deinem Eifer gehst Du sogar so weit, mich auch noch für Dinge anzuklagen, die eindeutig Dein Vater verbrochen hat. … Es ist Deine Entscheidung. Du hast von mir alles bekommen, um Dir zu helfen und gesund zu werden. Aber Du hast es offenbar nicht gewollt … Statt alles zu tun, um gesund zu werden, kultivierst du noch Deine Blindheit (zum Beispiel mir gegenüber) und machst dich so immer mehr kaputt.« (6. Januar 1994) Auch hier entdecke ich eine Wiederholung der primären Urszene: Ich will die Nahrung meiner Mutter nicht annehmen.

Die Situation eskalierte dergestalt, dass meine Mutter auf verleumderisches Hintertreiben von Stettbacher versuchte, mich als Therapeuten auszuschalten. Er hatte meine Mutter glauben lassen – ein entsprechender Brief ist in meinen Unterlagen –, ich wäre für meine Patienten gefährlich, ich sei infantil und niederträchtig und würde den Namen meiner Mutter nutzen, um aus ihm Kapital zu schlagen. Meine Mutter glaubte diesem Mann blind. Sie übte im Folgenden unglaublichen Druck auf mich aus. Es war eine Zeit der Verfolgung. Ich bekam Drohbriefe, sie unterstellte mir Lüge, warf mir Versagen und Schlimmeres vor. Ich begann an mir selber zu zweifeln, war vollkommen neben mir, kurz vor dem Suizid.

Erst als ich sie 1994 mit den Ergebnissen meiner Nachforschungen zu Stettbacher, der keinerlei therapeutische Qualifikation vorweisen konnte, konfrontierte, lenkte sie ein. Ich war deswegen eigens und spontan in die Provence gefahren. Von diesem Gespräch, in dem ich ihr Punkt für Punkt nachweisen konnte, dass sie einem Betrüger aufgesessen war und dass sie durch ihren Einsatz für ihn nicht nur mein Leben, sondern auch das unzähliger Menschen, die ihrem Rat vertrauten, in Gefahr gebracht hatte, hat sich unser Verhältnis nie erholt.

Ich verklagte Stettbacher im Herbst 1994 und bekam Recht. Die öffentliche Distanzierung meiner Mutter von ihm nach Jahren der Protegierung ist bekannt. In großen Zeitungsinterviews ging sie auf Distanz. Mir schrieb sie am 1. Oktober 1994:

»Lieber Martin, Du hast mir mitgeteilt, dass Du Konrad Stettbacher wegen Verletzung Deiner Persönlichkeitsrechte vor Gericht anklagen wirst. Ich kann Deine Entscheidung gut verstehen, denn ich weiß jetzt, dass diese Verletzungen für Deine berufliche Existenz und Dein Leben verheerende schwerwiegende Konsequenzen hatten, da sie Dich an den Rand des Suizids trieben.

Sie waren es doch, die Deine Therapeutin veranlassten, Dir mit dem Abbruch der Therapie zu drohen, falls Du nicht auf der Stelle Deine langjährige Praxis aufgibst. Und mich haben sie veranlasst, Dir mit einer öffentlichen Distanzierung von Deinem Tun zu drohen, wenn Du Ihrem Ultimatum nicht Folge leisten, das heißt weiter Klienten empfangen solltest.

Mein Handeln Dir gegenüber gründet auf der Mitteilung von Herrn Stettbacher, dass ihm mehr als acht Personen von Deinen verbrecherischen Taten berichtet hätten. Als ich ihn in meinem Schrecken nach Einzelheiten fragte, erhielt ich immer nur die Auskunft, dass er mir keine Details mitteilen darf, weil seine Informationen von Patienten stammten und er das Berufsgeheimnis nicht verletzen dürfe.

Warum ich diesen Informationen glaubte, die ich selber nicht überprüfen konnte, hat mehrere Gründe, die ich inzwischen nach langem Recherchieren herausgefunden habe. Doch Tatsache ist, dass ich aus diesem Glauben handelte und dafür die volle Verantwortung trage und tragen will.

(…)

Auch wenn es Stettbachers falsche Auskünfte waren, die mich dazu bewogen haben, Dich unter Druck zu setzen (weil ich damals alles tun wollte, damit Deine Therapie nicht abgebrochen werde), habe ich diese Handlungen als Erwachsene in eigener Verantwortung begangen. Dafür will und muss ich mich bei Dir in aller Form entschuldigen. Es tut mir sehr leid, dass ich zu diesem Zeitpunkt gar keine Möglichkeit sah, bei Dir nachzufragen, ob die Mitteilungen von Herrn Stettbacher überhaupt gestimmt hatten. – Deine Mutter«

In den folgenden Jahren blieb unser Umgang belastet. Sie tat zwar so, als wäre die ganze Geschichte mit ihrer Entschuldigung und der Distanzierung von Stettbacher vom Tisch. Für mich begann aber erst die Aufarbeitung dieser schlimmen Erfahrung mit meiner Mutter. Immer mehr wurde mir bewusst, wie sehr mich diese Verfolgungserfahrung traumatisiert hatte. Ich erlebte mich als Opfer einer gewaltigen Gehirnwäsche. Bei der Durchsicht meiner Briefe, die ich in den Therapiejahren von meiner Mutter erhalten hatte, wurde mir wieder klar, wie systematisch mir immer wieder eingehämmert worden war, dass ich das Opfer falscher Wahrnehmungen wäre und quasi ein verinnerlichter Teufel in der Person meines Vaters aus mir sprechen würde. Sie warf mir vor, ich wäre ein Monster und total gestört.

Nun hatte ich zwar Recht bekommen, aber ich konnte mich darüber weder freuen, noch verspürte ich Genug tuung, dass ich mich nicht getäuscht hatte. Vielmehr hatte ich noch Jahre mit den Folgen dieser desaströsen Therapieerfahrung und dem Agieren meiner Mutter zu tun. Vor allem half mir Hugo Stamms Buch »Sekten: Im Bann von Sucht und Macht; Ausstiegshilfen für Betroffene und Angehörige« (1995) dabei, meine Erfahrungen der zurückliegenden zwölf Jahre zu verarbeiten und einzuordnen. Sie glichen denen eines typischen Opfers einer destruktiven Psychosekte.

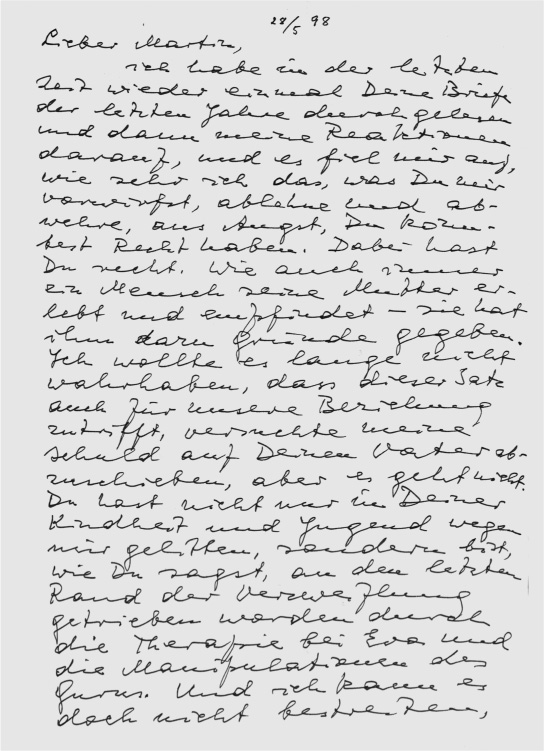

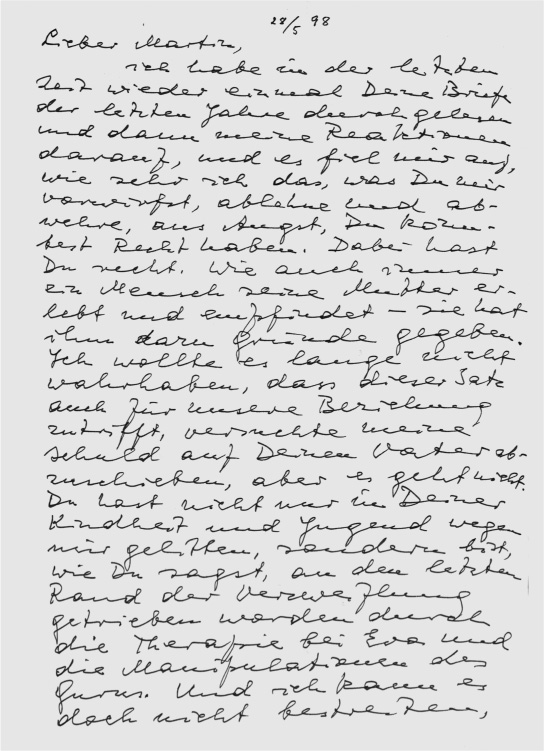

Aufgrund dieser Erkenntnisse fiel es mir immer schwerer, meine Mutter als therapeutische Expertin ernst zu nehmen. Ich schätzte nach wie vor ihre ersten drei Bücher, deren Grundannahmen ungeheuer wertvoll sind und einem neuen Denken Bahn gebrochen haben. Aber mehr konnte (und kann) ich ihr nicht zugestehen. Auch als sie 1998 mit einem ausführlichen Schuldeingeständnis an mich herantrat – es wird weiter unten dokumentiert – konnte ich damit nicht mehr viel anfangen. Ich versuchte zwar zunächst, mit ihr wieder ein sachliches und respektvolles Verhältnis aufzubauen – aber es gelang nicht wirklich. Und es war mir in diesen Jahren auch nicht wichtig. Ich lebte wieder in einer glücklichen Beziehung, war dabei, mein Leben neu zu ordnen, und wollte mit den alten Geschichten einfach nichts mehr zu tun haben. Ich entschied mich, die Beziehung zu ihr »einzufrieren«, also nur im Notfall für einen Kontakt zur Verfügung zu stehen.