17 Wie sieht die Zukunft des Glaubens aus?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Deepak Chopra

Ich setze die Zukunft des Glaubens mit der Zukunft Gottes gleich. Heute bleibt alles, was mit Gott und Glauben zusammenhängt, ziemlich im Vagen. Daher sind meiner Ansicht nach an dieser Stelle ein paar klärende Worte nötig. Gespräche über Gott reduzieren sich schnell auf ein paar höfliche Nuscheleien zu Tee und Gebäck, die für das praktische Leben ohne Konsequenzen bleiben. Für viele Menschen sind die eigenen Glaubensvorstellungen ein heikles Thema, über das sie nicht gerne reden. Doch die Zukunft unseres Planeten hängt davon ab, ob die Menschheit sich auf eine höhere Stufe der Bewusstheit begibt. Die Frage nach »Gott« ist eng verbunden mit der Frage, wer wir sind und was der Sinn unseres Lebens ist. Für uns und für Gott gibt es keine separate Zukunft. Sie und ich müssen Entscheidungen treffen, von denen es abhängt, ob Gott überhaupt eine Zukunft hat.

Dabei geht es hauptsächlich darum, ob man Gott als eine im Äußeren wirkende Kraft sieht oder als innere Erfahrung erlebt, also den Wechsel von der Religion zur Spiritualität vollzieht. Wir reden hier nicht über eine Rückkehr zur Mystik. Das moderne Leben ruht letztlich auf zwei Säulen: Information und persönliche Befriedigung. Nun gibt es aber keine konkreten Belege dafür, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, der Engel Gabriel den Koran diktiert hat oder Moses wirklich gelebt hat. Bleibt also die persönliche Befriedigung. Eben hier hakt die Spiritualität ein.

Die Menschen sehnen sich nach Sinn und Bedeutung in ihrem Leben. Wenn die innere Erfahrung Gottes diese Sehnsucht stillen kann, wird sie die alten Wege, sich Gott zu nähern, früher oder später ersetzen. Ein Gott, der als Vaterfigur über den Wolken thront, hat also schlechte Zukunftschancen. Unter jeder Kanzel tickt eine unsichtbare Uhr, während Tausende von Gläubigen die Kirchen und Tempel verlassen. In fast allen entwickelten Ländern üben nur noch circa 20 Prozent der Menschen ihre Religion aktiv aus. In Skandinavien liegt diese Zahl sogar unter zehn Prozent. Gott gibt folglich keine persönliche Erfüllung mehr. In Religionen, die auf Sünde, Schuld und Strafe beruhen, finden die Menschen sich nicht mehr wieder. Sie suchen nach Erfüllung und wollen sich nicht stigmatisieren lassen. (So brandmarkt beispielsweise die katholische Kirche östliche Meditation als Weg zur Erfahrung des Göttlichen als Irrlehre.)

Ich bin überzeugt, dass eine Wendung nach innen nötig ist. Wir müssen die Bürde religiöser Dogmen abwerfen, dürfen aber nicht ins andere Extrem des Materialismus verfallen. Selbst wenn Positionen des mechanistischen Determinismus so humanistisch wie von Leonard vorgetragen werden, können sie doch keinerlei wirkliche Befriedigung geben. Wenn man von dem Mut, den es braucht, um sich einem kalten, leeren Universum zu stellen, einmal absieht. Hier kann die Spiritualität mit etwas mehr aufwarten. Doch natürlich haben Skeptiker das Recht, nach den Details zu fragen. Und natürlich müssen bestimmte Fallstricke vermieden werden.

Eines Tages kam ein Besucher zu einem großen spirituellen Lehrer. Man bat ihn, in einem kühlen, leeren Raum auf dem Boden Platz zu nehmen. Ihm gegenüber saß ruhig der Lehrer, ganz in Weiß gekleidet. Ein Diener goss Tee ein. Dem Besucher fiel das Warten schwer, offensichtlich war er ziemlich erregt.

Sobald der Diener den Raum verlassen hatte, platzte er heraus: »Mein Herr, ich habe gehört, dass Ihr sehr weise seid. Aber ich habe schon viele Lehrer wie Euch kennengelernt, und ich muss ehrlich sagen, ich habe lange gebraucht für die Entscheidung, Euch mein Problem überhaupt vorzutragen. Vermutlich werdet Ihr mich enttäuschen wie alle anderen auch.«

Der Lehrer ließ sich von diesen Worten nicht weiter beeindrucken und fragte: »Was ist denn dein Problem?«

Der Besucher seufzte. »Ich bin nun 60 Jahre alt und fühle mich, seit ich denken kann, zu Gott hingezogen. Ich verdiente den Lebensunterhalt für meine Familie und machte mich auf die Suche. Ich betete, meditierte und zog mich immer wieder von der Welt zurück. Ich las in den Schriften, und zwar in allen, die ich finden konnte. Und ich habe Monate in der Gegenwart sogenannter ›heiliger Männer‹ zugebracht.«

»Und was hat deine Suche nun ergeben? Hast du Gott denn nicht gefunden?«

Traurig schüttelte der Mann den Kopf. »Ich habe viele Erfahrungen gemacht, die mir stimmig vorkamen. Ich hatte Visionen. Ich war von Licht erfüllt. Goldene Glocken erschienen mir, auch der Buddha persönlich. Aber am Ende zerfiel alles zu Staub. Ich fühle mich leer und niedergeschlagen, von Gott verlassen. Mir ist, als hätte ich überhaupt nichts erfahren.«

»Natürlich«, sagte leise der Lehrer.

Der Mann sah ihn entsetzt an. »Ihr meint also, es gibt keinen Gott?«

»Ich meine, dass der Geist hervorbringt, was immer man von ihm verlangt. Wenn du einen goldenen Buddha begehrst, wird ein solcher erscheinen. Das gilt auch für göttliche Wesen oder den Gott überhaupt. Jeder Pfad führt an ein Ziel, das seit je bekannt war. Aber ist dies wirklich Gott? Gott ist Freiheit. Du hast also viele Wege beschritten, bist aber immer noch nicht am Ziel.« Dann lächelte der Lehrer geheimnisvoll: »Daher möchte ich dir eine Frage stellen: Kannst du dich in der Disziplin der Freiheit üben?«

Dieses Gespräch hat wirklich stattgefunden, und es zeigt, wie schwierig die traditionellen Wege zu Gott mittlerweile sind. Gleichzeitig zeigt er eine andere Möglichkeit auf, die man auch als »pfadlosen Pfad« bezeichnet. Auf dem pfadlosen Pfad gibt es kein vorbestimmtes Ziel und keine bestimmte Übung, der man sich unterziehen muss. Man richtet den Blick immer wieder auf sich selbst und streift dabei Schritt um Schritt alle illusorischen Aspekte von sich ab, bis nur noch die Wirklichkeit übrig bleibt. Die Weisheitstraditionen der Welt betrachten vieles als nicht real. Unwissenheit zum Beispiel ist etwas, das nicht wirklich ist, vor allem die Unwissenheit im Hinblick darauf, wer wir wirklich sind. Das Ego und seine Bedürfnisse sind nicht real. Dass diese Bedürfnisse das Leben der meisten Menschen bestimmen, zeigt, wie tief der Wandel ist, den wir vollziehen müssen.

Das klingt zugegebenermaßen beängstigend. Ist es denn wirklich besser, den traditionellen Religionen Ade zu sagen, nur um am Ende mit dem eigenen Leid allein dazustehen? Und lassen sich die endlosen Wünsche unseres Ichs tatsächlich so einfach aufgeben? Das Schöne am spirituellen Weg ist, dass dies am Ende ganz von selbst geschieht. Obwohl das Leben voller Leid scheint und unser Ich ständig seinen Wünschen hinterherjagt, ist beides doch nicht so substanziell und real, wie es scheint. Wenn Sie durch einen Garten spazieren, in dem das Unkraut wuchert und alle Blumen verblüht sind, dann scheint dies die nackte Wirklichkeit zu sein. Doch der Anschein trügt, denn die tiefere Wirklichkeit des Gartens ist seine reichhaltige Erde, ist die Erneuerung des Lebens, die dort unaufhörlich stattfindet. In unserem Fall ist die nährende Erde die Seele, und die Erneuerung des Lebens geschieht in uns. Sie müssen Ihrem Körper nicht befehlen, er solle sich erneuern. Das tut er ganz von selbst. Sie müssen Ihren Geist nicht zwingen, neue Eindrücke aufzunehmen. Schließlich strömen Tag für Tag Millionen von Sinnesdaten auf ihn ein. Und die Erneuerung der Lebens ist etwas, das sich regelmäßig auf allen Ebenen ereignet. Meiner Ansicht nach liegt die Zukunft des Geistes in der Erkenntnis, dass der kreative, nach Entwicklung strebende Impuls des Universums dieselbe Kraft ist, die auch in unseren Herzen wohnt.

Ich dachte immer, dass jeder, der sich die Zeit nimmt, kleinen Kindern zuzusehen, ein spirituelles Leben führen müsse. Kinder blockieren ihre innere Entwicklung nicht. Sie haben keine Angst davor, dass sie mit drei, fünf oder zehn Jahren sterben könnten. Und wenn die Zeit gekommen ist, sich von Puppen zu trennen und lesen zu lernen, dann stellt sich dieses Neue ganz von selbst ein. Bereitet eine Dreijährige sich etwa auf ihr Leben als Vierjährige vor? Nein. Jedes Kind tut, was es tun muss. Es erlaubt dem, was als Nächstes kommt, spontan in sein Leben zu treten. Dies ist eines der Geheimnisse der Natur: Sie lässt das Neue einfach erstehen, ohne das Alte zu zerstören. Es entfaltet sich aus dem Inneren, unsichtbar und still, bis es zur Blüte gelangt ist.

Auf dem pfadlosen Pfad schlägt der Suchende einen ähnlichen Weg ein. Neue Qualitäten entstehen im Bewusstsein, nicht indem man gegen sein altes Selbst ankämpft, sondern indem man natürliches Wachstum von innen her fördert. Der moderne Mensch richtet mitunter ungläubig den Blick auf die Zeitalter, in denen der Glaube das beherrschende Element war. Doch dass wir heute in einer anderen Zeit leben, bedeutet doch nicht automatisch, dass es kein spirituelles Erwachen gibt. Ganz im Gegenteil. Heute, wo der spirituelle Pfad vom Wildwuchs der Dogmen und des Aberglaubens befreit ist, ist er sehr viel einfacher zu beschreiten. Der beste Weg dazu ist nicht etwa, sich im Namen Gottes aus der Welt zurückzuziehen, sondern sich ihr im eigenen Namen zu öffnen. Doch um diesen radikalen Wandel zu ermöglichen, müssen wir ergründen, was Erwachen eigentlich heißt.

Der Prozess des Erwachens hat mit Transzendenz zu tun, wie wir bereits erörtert haben. Jenseits unseres Wachzustandes finden wir eine tiefere Ebene innerer Stille. Dabei geht es nicht darum, Ruhe und Frieden zu finden. Wir gehen nur über den Strudel der Alltagsgedanken hinaus, um den Ursprung des Geistes zu finden. Praktisch gesehen gibt es viele Stufen der Transzendenz. Die höchste ist die tiefe Meditation, die, wie wir wissen, die Gehirnstruktur verändert und zu dauerhaftem Wandel führt. Am anderen Ende angesiedelt sind Gefühle reiner Freude, wie sie Fans einer Fußballmannschaft kennen oder leidenschaftliche Shopper, die ein unglaubliches Schnäppchen gemacht haben. Diese beiden Pole scheinen weit auseinanderzuliegen, doch gibt es zwischen ihnen eine Verbindung. Wann immer Sie reines Bewusstsein erfahren, wie flüchtig und kurz diese Erfahrung auch sein mag, haben Sie den entscheidenden Schritt vollzogen und Transzendenz verwirklicht.

Reine Bewusstheit nämlich hat nichts mit Meinungen, Standpunkten oder Denken zu tun. Vielmehr ist sie das unsichtbare Potenzial, dem alles entstammt. Anfangs scheint die Erfahrung des reinen Bewusstseins sehr subtil, doch mit der Zeit wird sie immer kraftvoller. Dieses reine Bewusstsein zeichnet sich durch verschiedene Qualitäten aus, die in den klassischen Weisheitslehren wie folgt beschrieben sind:

Die zehn Qualitäten des reinen Bewusstseins

1. Das reine Bewusstsein ist still und friedvoll . Wenn Sie diese Qualität erfahren, sind Sie frei von inneren Konflikten, Ärger und Furcht.

2. Reines Bewusstsein ist sich selbst genug . Wenn Sie diese Qualität erfahren, ist Ihr Bedürfnis nach Ablenkung verschwunden. Sie können einfach da sein. Der Geist sucht nicht wie sonst fieberhaft nach neuen Anregungen.

3. Das reine Bewusstsein ist vollkommen erwacht . Diese Qualität wird als Frische und geistige Klarheit erfahren. Der Geist ist nicht mehr länger müde und träge.

4. Reines Bewusstsein besitzt unendliches Potenzial . Es ist für jedes Endergebnis offen. Wenn Sie diese Qualität erfahren, können Gewohnheiten und Glaubenssätze Sie nicht länger einengen. Vor Ihnen breitet sich ein weites Feld voller Möglichkeiten aus. Je stärker Ihre Erfahrung des reinen Potenzials, desto kreativer werden Sie auch.

5. Reines Bewusstsein ist selbst-organisierend . Es integriert mühelos alle Aspekte des Daseins. Dann scheint es, als würden die Dinge wie von selbst an ihren richtigen Platz fallen. Da man synchron mit der alles durchdringenden Harmonie schwingt, lassen sich die verschiedenen Ebenen des Daseins anstrengungslos in Einklang bringen.

6. Reines Bewusstsein ist spontan . Termine, Grenzen, Regeln sind bedeutungslos und überflüssig geworden. Wenn Sie alle alten, wie auch immer gearteten Gewohnheiten abgelegt haben, steht Ihnen das Tor zu vollkommenem, ungehindertem Selbstausdruck offen. In dieses Stadium absoluter Freiheit treten Sie ein, wenn Sie sich von allen Konzepten lösen.

7. Reines Bewusstsein ist dynamisch . Obwohl es unbewegt ist, speist es alles, was im Universum geschieht, mit Energie. Sie erfahren diese Qualität, wenn Sie sich dem Leben vollkommen öffnen. Dann besitzen Sie sowohl die Kraft als auch den Willen, Großes zu vollbringen.

8. Reines Bewusstsein ist Glückseligkeit . Es ist die Wurzel des Glücks und gleichzeitig dessen höchster Ausdruck. Jedes Glücksgefühl, wodurch es auch ausgelöst werden mag, ist ein Vorgeschmack auf diese Glückseligkeit. Wir können diese Qualität im Orgasmus, aber auch in der Empfindung tiefen Mitgefühls erleben. Auch die Liebe hat hier ihre Wurzeln.

9. Reines Bewusstsein ist Erkenntnis . Es enthält die Antworten auf alle Fragen und, was noch wichtiger ist, alles Wissen um das Universum, den menschlichen Körper und den Geist. Jede Erfahrung von Intuition oder Einsicht ist Ausdruck dieser Qualität.

10. Reines Bewusstsein ist ganzheitlich . Es ist allumfassend. Obwohl die materielle Welt ein Mosaik aus vielen Bausteinen zu sein scheint, ist sie auf einer tieferen Ebene eins: Das Ganze bewegt sich wie der Ozean, der alle Wellen umfasst. Diese Qualität erfahren Sie, wenn Ihr Leben Sinn hat und Sie sich als Teil der Natur fühlen. Sie sind »daheim«, einfach weil Sie leben.

Ich habe versucht, mich bei diesen Beschreibungen religiöser Begriffe weitgehend zu enthalten. Dennoch ist darin das Göttliche enthalten, befreit von den Geboten von Glauben und Gehorsam. Natürlich kann ich von niemandem verlangen, diese Dinge jetzt einfach zu »schlucken«. Doch wie wäre es, wenn Sie damit einfach mal experimentieren würden? Sie wären dann Versuchsleiter und Versuchsperson in einem. Ja, Sie selbst wären das Experiment. Wenn Sie über die Alltagswirklichkeit hinauswachsen, werden Sie diese zehn Qualitäten vermehrt in Ihrem Leben bemerken. Sie werden größere Erfüllung und Kreativität erfahren. Ihr Gefühl der Sicherheit wird zunehmen, weil Sie endlich wissen, wer Sie wirklich sind.

Als Nächstes können wir der Frage nachgehen, welche Art von Handeln auf dem spirituellen Pfad erforderlich ist. Sie müssen sich keine neue Identität zulegen und per Dekret »spirituell« werden. Sie müssen nur eines tun: Messen Sie Ihr tägliches Tun und Lassen daran, inwieweit es den Qualitäten des reinen Bewusstseins Raum lässt. Der Pfad der Spiritualität steht allen offen: denen, die einer der überlieferten religiösen Traditionen folgen, ebenso wie denen, die das nicht tun (Wissenschaftler inklusive). Gutes zu tun und anderen zu dienen, ist allein noch keine Garantie, dass Sie auf dem Pfad der Transzendenz voranschreiten. Allerdings wird beides als sinnvolles Tun auf diesem Weg betrachtet. Viele Suchende geben an, dass der Dienst am anderen ihnen ein tiefes Glücksgefühl und inneren Frieden schenkt, dass er ihnen das Gefühl gibt, bei sich selbst und sich selbst genug zu sein. Ein weiteres Element des Weges ist Kontemplation oder Achtsamkeit. Ihr Zweck ist, sich bewusst zu machen, dass Gedanken nur Gedanken sind, die kommen und gehen wie Wolken am ewigen Himmel des Bewusstseins. Sie selbst bestimmen, welche »Färbung« Ihr spirituelles Experiment annehmen soll.

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle davon abraten, einen Generalstabsplan auszuarbeiten, an den Sie sich sklavisch halten. Das Bewusstsein arbeitet selbsttätig wie die Gene, die die Entwicklung eines Embryos steuern. Sobald Sie eine Erfahrung des reinen Bewusstseins gemacht haben, richtet sich Ihr Geist von alleine darauf aus. Damit die Sache nicht zu mystisch und geheimnisvoll wird, möchte ich Ihnen noch einmal ein Gleichnis erzählen. Es entstammt den Upanishaden , einem der alten Weisheitstexte Indiens.

Ein Kutscher lenkt ein Pferdegespann. Um es anzutreiben, benutzt er immer wieder die Peitsche. Es ist ein sonniger Tag. Er kommt sich großartig vor, so als gehöre die ganze Welt ihm. Da hört er aus dem Inneren der Kutsche eine leise Stimme: »Halt!« Doch der Kutscher ist so gut gelaunt, dass er die Stimme missachtet. Vielleicht hat er sich ja ohnehin getäuscht? Doch da ertönt neuerlich der leise Ruf: »Halt!«

Dieses Mal ist sich der Kutscher sicher, dass ihm jemand eine Anweisung gegeben hat. Er wird zornig und peitscht noch wilder auf die Pferde ein, damit sie noch schneller rennen. Doch die Stimme aus dem Innern der Kutsche verstummt nicht und ermahnt den Kutscher immer wieder leise anzuhalten. Da schießt dem Kutscher urplötzlich ein Gedanke durch den Kopf. Die Kutsche gehört ja nicht ihm, sondern seinem Passagier! Eiligst zieht er an den Zügeln, sodass die Pferde immer langsamer werden und schließlich anhalten.

In dem Gleichnis stehen die Pferde für die fünf Sinne und den Geist, die von der Knute des Ichs ständig vorwärtsgepeitscht werden. Das Ich hat das Gefühl, alles bestimmen zu können. Doch in Wirklichkeit gehört die Kutsche der Seele, deren sanfte Stimme darauf wartet, endlich Gehör zu finden. Wenn dies geschieht, lockert das Ich allmählich die Zügel. Es beansprucht nicht mehr Dinge, die ihm nicht gehören. Der Geist dämpft seine hektische Aktivität und lernt, innezuhalten. Dieses Innehalten ist nun kein Ende, sondern bildet die Voraussetzung dafür, dass wir erkennen können, was wir wirklich sind: eine Seele mit all ihren göttlichen Attributen, den oben genannten Qualitäten reinen Bewusstseins.

Ich denke, in jedem Heim sollte es eine Ecke geben, die dem Göttlichen geweiht ist – einen Schrein voller Rosen, einen Altar duftender Lavendelblüten. Ein Kristall leistet ebenso gute Dienste wie ein kleiner Bronzebuddha, der im Licht steht, wo die Sonne ihn wärmen kann. Wir brauchen etwas, was uns Tag für Tag an das Göttliche erinnert, wenn es nicht im Dunkel versinken soll. Damit wir das eigentlich Wichtige nicht vergessen: die Stimme aus dem Innern der Kutsche.

Ich möchte Sie nicht auf bestimmte Vorstellungen festlegen. Herauszufinden, wie diese Stimme für Sie klingt, ist Teil des Experiments. Aber ich kann der Versuchung einfach nicht widerstehen, Ihnen hier eine Passage aus der Bhagavadgita zu zitieren, in der die Seele spricht:

Durchdrungen ist das ganze All von Mir, dem nicht manifesten Brahman.

Alle Wesen sind meine Geschöpfe. Ich bin der Ursprung, der Same aller Wesen.

Da ist nichts, belebt oder unbelebt, was nicht von mir durchströmt ist. Ich bin in aller Schöpfung, bin das Außen und das Innen alles Seienden.

Am Ende bewirkt der spirituelle Pfad nur eines: Er lässt diese zeitlosen Worte für Sie Wirklichkeit werden. Der Glaube wird zum Wissen, auf das man sich stützen kann. Auf dieser Grundlage gelingt es, Gott wieder zu verehren.

Wie sieht die Zukunft des Glaubens aus?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Leonard Mlodinow

Auguste Comte, einer der einflussreichsten französischen Philosophen des 19. Jahrhunderts, schrieb viel über die Natur des Wissens, was Wissen bedeutet und wie wir es erlangen können. Bedauerlicherweise hatte er kein glückliches Händchen bei der Wahl des Beispiels, anhand dessen er seine Philosophie erläuterte. Er stützte nämlich seine Argumentation auf eine Aussage, die damals als unumstößliche wissenschaftliche Tatsache galt: »Was Sterne angeht … so werden wir niemals wissen, wie sie chemisch zusammengesetzt sind oder welche Dichte sie aufweisen … Ich glaube, dass jedes Wissen um die wahre durchschnittliche Temperatur der verschiedenen Sterne uns für immer verborgen bleiben wird.« Nur 14 Jahre später entdeckten Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen, dass wir die chemische Zusammensetzung von Sternen aufschlüsseln können, wenn wir das Licht analysieren, das sie aussenden. Heute ist die Spektroskopie gängige Praxis, um die chemische Zusammensetzung, Temperatur, Dichte und weitere Eigenschaften ferner Planeten, Sterne und Galaxien zu erforschen. Einige der astronomischen Objekte, die wir mithilfe dieser Technik studieren, sind mehr als zehn Milliarden Lichtjahre entfernt.

Schlägt man im Wörterbuch nach, was Wissen beziehungsweise Glaube ist, dann liest man, dass es beim Glauben um Vertrauen, beim Wissen aber um Gewissheit gehe. Nun, es gibt immer wieder philosophische Diskussionen über mathematische Vorstellungen, doch die Mathematik bietet immerhin einige Verlässlichkeit. Sie wenden die Regeln an und erhalten dementsprechend Ihre Ergebnisse, eine Übung in reiner Logik. Doch im Alltagsleben, aber auch in anderen Bereichen der Wissenschaft, ist nicht so leicht auseinanderzuhalten, was wir »wissen« und was wir »glauben«. Manchmal ist es kaum möglich, hier eine Unterscheidung zu treffen. Oder sind Sie etwa der Ansicht, Sie könnten hier zweifelsfrei differenzieren? Sie glauben , dass Sie von dem rohen Heilbutt in Ihrem Sushi-Restaurant nicht krank werden. Und Sie wissen , dass die Sonne morgen im Osten aufgeht. Liegen denn die Dinge wirklich so einfach? Was wir zu wissen meinen – die Dinge, die wir nicht in Frage stellen –, gründet meist auf empirischer Erfahrung. Wir haben Tag für Tag unseres Lebens die Sonne aufgehen sehen. Oder wir haben gehört, dass sie das tut. Sie ist ja schon aufgegangen, bevor wir zur Welt kamen. Daher »wissen« wir, dass sie auch morgen aufgehen wird. 1812 berechnete der Astronom und Mathematiker Pierre-Simon Laplace, wie groß die Wahrscheinlichkeit tatsächlich ist, dass die Sonne am nächsten Tag aufgeht – ausgehend von der Tatsache, dass sie in den letzten 5000 Jahren (das ungefähre Alter, das die Erde der Bibel zufolge haben soll) jeden Tag aufgegangen war. Und er kam auf die unglaubliche Zahl von 1.826.214 zu 1. Doch natürlich stützen wir uns nicht nur auf Erfahrungstatsachen. Laplace meinte, das Vertrauen der Menschen in die Tatsache, dass die Sonne am nächsten Morgen wieder aufgehe, sei weit höher, als seine Zahl dies signalisiere, da sie ja wüssten, dass die Naturgesetze – in diesem Fall Himmelsmechanik und Gravitation – dies forderten. Wie ich bereits erwähnte, wird die Sonne in sieben Milliarden Jahren 250 Mal größer sein als heute (und 2700 Mal mehr Licht abstrahlen). Sie wird unseren sichtbaren Himmel ganz ausfüllen und die Erde vermutlich verschlucken. Milliarden Jahre später wird sie ausbrennen, zusammenschrumpfen und zu einer Sternenleiche werden, die man in der Astronomie Weißer Zwerg nennt. In gewissem Sinne ist all unser »Wissen« nur Glauben – von den Gesetzmäßigkeiten der Mathematik einmal abgesehen. Daher ist die Frage nach der Zukunft des Glaubens eng verknüpft mit der Art und Weise, wie wir glauben und warum wir das glauben, was unsere alltägliche Erfahrung darstellt. Dies gilt auch in der Wissenschaft.

Bertrand Russell meinte einmal, Glauben sei das Verrückteste, was der Mensch tue. Doch ist der Glaube auch eine der vielschichtigsten und facettenreichsten Aktivitäten des menschlichen Geistes. Unsere Beobachtungen, unser theoretisches Verständnis, unsere Bedürfnisse, Wünsche und Vorlieben, Stimmungen und Gefühle, die Dinge, die wir bereits glauben, beeinflussen die Glaubensgrundsätze, die wir entwickeln. Doch mitunter wissen wir gar nicht, was wir glauben. Wir meinen, das eine zu glauben, doch unbewusst sind wir von dessen Gegenteil überzeugt, wie dies sehr schön aus der folgenden Studie zur sogenannten Kontrollillusion hervorgeht. Darunter verstehen Psychologen die unbewusste Vorstellung, wir könnten bestimmte Vorgänge nach unserem Gutdünken beeinflussen, obwohl wir eigentlich wissen, dass dies nicht möglich ist. Bei dieser Studie konnten die Angestellten einer Versicherung sowie einer Fabrik auf Long Island für einen Dollar ein Los erwerben. Dieses Los wurde ihnen entweder vom Verkäufer zugeteilt oder sie konnten es selbst aussuchen. Am Morgen der Ziehung stellte der Verkäufer den Loskäufern folgende Frage: »Ich kenne jemanden, der noch an der Lotterie teilnehmen möchte. Diese Person hat mich beauftragt, Sie zu fragen, ob und, wenn ja, für welchen Betrag Sie ihm Ihr Los überlassen würden. Alle Lose, die ich hatte, sind bereits verkauft. Ich selbst profitiere nicht dabei, aber welchen Betrag soll ich der Person nennen?« Es ist mehr als zweifelhaft, ob diejenigen, die ihr Los selbst ausgesucht hatten, tatsächlich glaubten, das Gewinnerlos gezogen zu haben. Tatsache ist, dass die Personen, die ihr Los zugeteilt bekommen hatten, es für einen Durchschnittspreis von 1,96 Dollar abtraten, während das »bewusst« ausgesuchte Los für einen mittleren Preis von 8,67 Dollar den Besitzer wechselte. Unsere persönliche Einschätzung einer Situation beruht nicht auf mathematisch exakten Kalkulationen und genauen Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Gewöhnlich spielen subjektive Motive eine ebenso gewichtige Rolle wie objektive. Am Ende dieser Kette stehen eine Reihe von bewussten und unbewussten Glaubenssätzen, durch deren Linse wir gewöhnlich unsere Situation betrachten und interpretieren.

Rät eine Mutter ihrem Sprössling, er möge doch eine Jacke anziehen, weil es draußen kalt sei, so lässt sich dieser Vorgang verschieden interpretieren: als Kontrollversuch, als Versuch, den Nachwuchs vor einer Erkältung zu bewahren, oder als Ausdruck von Liebe und Fürsorge. Ein Computer, der die entsprechenden Worte analysiert, wird sich jeder Schlussfolgerung enthalten oder mehr Daten verlangen. Der betroffene Teenager aber wird das nicht. Er wird seine Schlüsse auf der Basis seiner Glaubenssätze ziehen und andere Lesarten erst gar nicht in Betracht ziehen. Wir gehen einfach davon aus, dass wir richtig liegen. Wie Auguste Comte.

Und das Gehirn hat guten Grund, Situationen nach gespeicherten Erfahrungen, allgemeinen Faustregeln und erworbenen Glaubenssätzen zu beurteilen. Wir würden im Leben nicht weit kommen, wenn wir, bevor wir an den Strand gehen, um uns an einem Sonnenaufgang zu freuen, erst einmal lange herumdebattieren würden, ob die Sonne denn überhaupt aufgehen wird. Die Evolution jedenfalls hat Menschen begünstigt, deren Entscheidungen durch instinktive und schnelle Reaktionen bestimmt wurden. Wenn die Erde bebt und Sie unter einer Felsnase stehen, ist es nun mal sinnvoller, zuerst einmal zu flüchten und die Beantwortung der Frage, woher das Erdbeben kommt, auf später zu verschieben. Ohne ihr Instinktverhalten, das blitzschnell eine Verbindung zwischen Ursache und Wirkung herstellte und eine sofortige Reaktion begünstigte, wären unsere Vorfahren wohl schon verspeist worden, während sie noch über das Wie und Warum dieser merkwürdigen Bewegungen in den Büschen spekulierten. Oder wie William James bemerkte: »Der Intellekt besteht aus einer Reihe praktischer Interessen.«

Wie die Zukunft des Glaubens auch aussehen mag, die Menschen werden immer irgendwelchen Glaubenssystemen anhängen, die ihre emotionalen Bedürfnisse befriedigen. Kein Mensch kann leben ohne seine Glaubenssätze. Der Unternehmer glaubt an sein Geschäftsmodell, der Emigrant an seine Chancen im neuen, unbekannten Land. Der Schriftsteller bringt Stunden damit zu, sein Werk zu vollenden, weil er glaubt, dass es Leute gibt, die es lesen wollen. Atheisten glauben vielleicht an die Lotterie. Und es gibt ansonsten völlig vernünftige Anwälte, die während eines laufenden Verfahrens täglich ein Thunfischsandwich oder einen Cheeseburger verzehren, weil sie glauben, dass ihnen das Glück bringe. Ein Anwalt, der solchen Ritualen eher skeptisch gegenübersteht, meint dazu: »Wir möchten doch auch nicht, dass die Chirurgin, die uns am Herzen operiert, oder der Kapitän der Boeing 747, die uns nach Kolumbien bringt, auf seine Unterwäsche vertraut, wenn sein berufliches Know-how gefragt ist.« Und doch gibt es zweifellos Chirurginnen und Flugkapitäne, die genau das tun. Ein israelischer Politiker war bekannt dafür, dass er an Wahltagen immer dieselbe Unterwäsche trug. Der Physiker George Gamow erzählte, Niels Bohr habe ein Hufeisen über der Tür seines Landhauses hängen gehabt. Als man ihn fragte, wieso ein weltberühmter Wissenschaftler solch abergläubischen Praktiken huldige, meinte er nur, dass er das gar nicht tue, aber »es heißt, es bringt Glück, auch wenn man nicht daran glaubt«.

Wir nennen es »Aberglaube«, doch letztlich geht es um das tiefsitzende emotionale Bedürfnis, mit unseren Unternehmungen Erfolg zu haben. William James gab hierfür ein schönes Beispiel. Er stelle sich vor, er hinge in den Bergen fest und könnte sich nur durch einen beherzten Sprung befreien. »Da ich keine vergleichbaren Erfahrungen besitze«, schrieb er, »habe ich keinen Anhaltspunkt dafür, ob ich den Sprung mit Erfolg ausführe, doch Hoffnung und Selbstvertrauen sagen mir, dass ich mein Ziel nicht verfehlen werde. Meine Courage lässt meine Beine tun, was ich ohne diese subjektiven Gefühle vielleicht nicht zustande bringen würde. Aber stellen wir uns nun einmal vor, ich würde ganz im Gegenteil glauben, es sei widersinnig, etwas zu tun, was ich zuvor noch nie getan habe. In diesem Fall würde ich so lange zögern, bis ich am Ende vollkommen erschöpft wäre und den Sprung am Ende doch zitternd wagen würde. Meine Verzweiflung aber würde mich lähmen, sodass meine Füße keinen Halt fänden und ich in den Abgrund fiele.« James meinte auch, dass jeder Wissenschaftler oder Philosoph, der je etwas zur Entwicklung des menschlichen Denkens beigetragen habe, aus der Gewissheit heraus gehandelt habe, dass die Wahrheit in der ein oder anderen Richtung zu finden sei, und sein Bestes versucht habe, um sie offenzulegen.

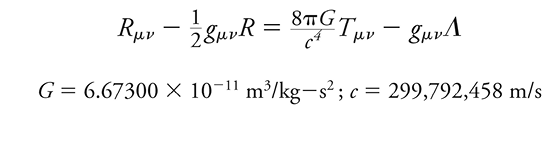

Ohne diesen Glauben hätten viele theoretische Physiker, die in ihren abgelegenen, muffigen Büros der Universitätsgebäude über ellenlangen Kalkulationen saßen, den Sprung nie gewagt. Eines der großen Ziele der physikalischen Grundlagenforschung unserer Tage ist es, eine gültige und elegante Theorie zu finden, die alle vier Grundkräfte des Universums vereint. Eine dieser Kräfte, die Gravitation, funktioniert nach folgender einfacher Gleichung, die Einstein aufgestellt hat:

Natürlich ist Einsteins Gleichung nicht so simpel, wie sie aussieht. Es erfordert eingehende Studien, sie anwenden zu können und zu verstehen, was genau sie bedeutet. Sie ist eine der am schwierigsten zu lösenden Gleichungen der Physik. Andererseits lässt sie sich gut interpretieren und drückt einen komplexen Gedankengang mit mathematischer Einfachheit aus. Auf der linken Seite der Gleichung wird die Struktur der Raumzeit beschrieben, auf der rechten das, was sie beinhaltet: Materie und Energie. Für einen Physiker heißt das, dass die Gleichung elegant ist. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie die Theorie zu den restlichen drei Kräften im Moment mathematisch aussieht. Wir nennen sie das »Standardmodell«. Im Grunde ist nicht wichtig, was die einzelnen Symbole bedeuten. Sogar wenn Sie diese Seiten nicht lesen können, sehen Sie doch, dass das Ganze weniger elegant wirkt als Einsteins Gleichung.

Aus: W. N. Cottingham, D.A. Greenwood, An Introduction to the Standard Model of Particle Physics , 2. Auflage, Cambridge University Press 2007, zusammengestellt von A. Shifflett am 28. Juli 2010.

© 2007 W. N. Cottingham und D.A. Greenwood. Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Cambridge University Press.

Das geschulte wie das ungeschulte Auge sieht auf einen Blick, dass das Standardmodell hässlich ist. Es gleicht dem Schaltplan eines Hightech-Haushaltsgerätes und nicht einer eleganten physikalischen Lösung. Und doch funktioniert es. Gibt es vielleicht eine elegantere Lösung? Richard Feynman meinte einmal: »Die Leute fragen mich immer, ob ich nach den letzten Gesetzen der Physik forsche. Nein, tue ich nicht. Ich will nur mehr über die Welt herausfinden. Wenn es ein einfaches, letztendliches Gesetz geben sollte, dann ist es eben so. Es wäre natürlich schön, so etwas zu entdecken. Wenn sich herausstellen sollte, dass die Welt wie eine Zwiebel mit einigen Millionen Schichten aussieht, die wir uns nicht mehr länger ansehen wollen, dann ist auch das nicht zu ändern.« Feynman ist also skeptisch, was eine solche Theorie angeht, doch die meisten Forscher, die auf diesem Gebiet tätig sind, glauben an eine einfachere Lösung. Der Glaube des Physikers sagt ihm, dass die Natur im Grunde einfach und elegant ist. Auch für den Physiker ist Glaube etwas, das auf Gefühlen, Wünschen, Bedürfnissen und Intuition beruht. Und er gehört untrennbar zum menschlichen Geist.

Wann immer wir uns Problemen oder Herausforderungen stellen müssen, wann immer wir mit Unsicherheit konfrontiert sind, kann es hilfreich sein, an etwas jenseits dessen zu glauben, was wir als hundertprozentig wahr erkannt haben. Der Glaube kann, wie William James es formulierte, eine »großartige Arbeitshypothese« darstellen. Das gilt für Wissenschaftler ebenso wie für andere Menschen. Tatsächlich ist es für uns Wissenschaftler sogar sehr wichtig, solche Arbeitshypothesen aufzustellen (und sie über Bord zu werfen, sobald sie sich als falsch erweisen). Täten wir dies nicht, würden wir keine weiteren Erkenntnisse über das Universum gewinnen. Doch Arbeitshypothesen, wie Deepak sie aufstellt (und mit ihm all jene, die nicht an die Evolution, dafür aber an Wunder glauben), der den Primat der immateriellen Welt über die materielle behauptet, stehen im Gegensatz zu dem, was wir über die Welt wissen. Bisweilen widersprechen diese Hypothesen sogar den Naturgesetzen, die diese Welt beherrschen. Daher können sie nicht richtig sein.

Ich stimme Deepak voll zu, wenn er meint: Es wäre wünschenswert, dass der theologische Glaube mit der Zeit von der Vorstellung eines Gottes, der als äußere Kraft das Universum lenkt, abkäme und Gott stattdessen mehr als innere Erfahrung sähe. Doch das Bild von Gott als Weltenlenker wurzelt nun einmal tief in unserer Geschichte. Der Mensch hat seit jeher das Bedürfnis, die Welt zu verstehen. Er will den beobachteten Ereignissen eine Ursache zuordnen können. Daher bildeten sich in alter Zeit Mythen heraus, die den Menschen Erklärungen für das Unverstandene boten. Das Anziehende an diesen Mythen war nicht, dass sie eine objektive Wahrheit vermittelten, sondern vielmehr, dass sie tröstliche Antworten auf die Frage lieferten: »Wie und warum sind wir hierhergekommen?« Bevor es die Wissenschaft gab, lautete die Antwort auf all diese Fragen: Gott, der Weltenherrscher, hat es so gemacht. Auf diese Weise wurden noch andere menschliche Bedürfnisse befriedigt: Der Mensch hatte das Gefühl, dass nichts ohne Grund geschieht, dass die Welt gerecht ist und dass Tod nicht das Ende, sondern der Anfang sei.

Viele sehen den Niedergang dieses königlichen und auch persönlich gearteten Gottes, wenn die Wissenschaft der Zukunft neue Triumphe feiert. Doch die Wissenschaft hat ihre Fähigkeiten bei der Erklärung der materiellen Welt schon unter Beweis gestellt. Sie hat bewiesen, dass die Erde rund und der Raum gekrümmt ist. Sie hat die Entwicklungsgeschichte bis in ihre molekularen Einzelheiten offengelegt. Sie hat das Universum bis zum Big Bang zurück erklärt, Bakterien synthetisiert, Lämmer geklont, Laseroperationen durchgeführt, Menschen auf den Mond und Roboter auf den Mars geschickt, dreidimensionale Bilder unseres Gehirns erstellt und Partikel quanten-teleportiert … und doch ist das Bedürfnis nach religiöser Erklärung der Welt so stark wie eh und je.

Möglicherweise kann die Wissenschaft der Zukunft einen Laser bauen, der ein synthetisches Lamm auf den Mars beamt, um dort Roboterastronauten zu versorgen, doch dass solche und andere Errungenschaften das Ansehen der Wissenschaft auf Kosten der Religion stärken werden, ist eher unwahrscheinlich. Wir mögen mit Mahmud Ahmadinedschad, dem Präsidenten des Iran, nicht viel gemein haben, doch in einer Sache hat er auf jeden Fall recht. In einem 2006 an George W. Bush gerichteten Brief schrieb er: »Ob wir nun wollen oder nicht, die Welt treibt stetig auf den Glauben an den Allmächtigen zu.«

Eine Gallup-Umfrage, die wenig später durchgeführt wurde, ergab, dass 94 Prozent der Amerikaner an Gott glauben. 82 Prozent meinen, die Religion habe für sie eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung. 76 Prozent meinen, die Bibel sei das Wort Gottes oder sei von Gott inspiriert. Möglicherweise stimmen diese Zahlen nicht hundertprozentig, doch sie sind sicher nicht weit von der Wahrheit entfernt. Der Glaube ist menschlich, der Glaube an einen traditionellen Gott scheint recht lebendig und hat höchstwahrscheinlich noch eine lange Zukunft vor sich.