9

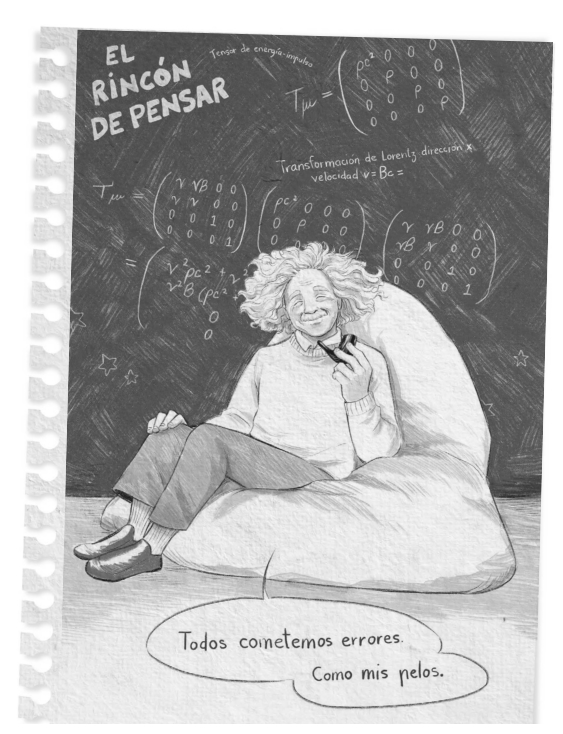

Una vez más, Max mantuvo la conversación con Einstein en su cabeza.

No es que en realidad lo estuviera viendo sentado en la habitación y fumando en pipa (otra de las cosas no muy brillantes que hacía el gran genio en vida) o apuntando fórmulas de física en las paredes. Se trataba más que nada de un diálogo interior. —Ayer me equivoqué —le dijo a su Einstein interno imaginario—. Permití que un alumno cantamañanas me sacase de quicio.

—Ah —contestó él—. Estás siendo dura contigo misma. Además, quien nunca se equivoca es porque nunca hace nada nuevo. ¿Has leído sobre la constante cosmológica, una fórmula matemática que creé para mi teoría de la relatividad?

—Sí —continuó Max—. He estudiado todos tus, ejem, en fin… deslices.

—Quieres decir mis errores.

—Sí. Te equivocaste con la fórmula…

—… y un matemático ruso llamado Friedmann demostró que estaba equivocado y de paso desarrolló la teoría del big bang.

—Sí, también he leído sobre eso.

—Pues ya ves, Max: mi error llevó a un importantísimo descubrimiento científico, por no hablar de una serie de televisión muy divertida. Quizás también tu error conduzca a resultados positivos.

—No veo cómo.

—Pensé lo mismo cuando Friedmann hizo sus cálculos y le mostró al mundo que yo no tenía razón —dijo su Einstein interno con una risita—. Pero recuerda esto: la única forma de asegurarte de que no te equivocarás es no tener nuevas ideas.

Entonces llamaron a la puerta.

—¿Sí? —dijo Max.

—Soy Emma, tu vecina.

Max abrió.

—Hola —saludó Emma—. Eres superlista, ¿verdad?

La niña sonrió.

—Eso es relativo…

—Bueno, es que tenemos una emergencia. En el estudio. Necesitamos de tu cerebro… ¡y tu nariz! Max siguió a Emma por el pasillo hasta una salita con unas cuantas sillas, taburetes y una pizarra, además de un microondas. Era un lugar perfecto para estudiar en grupo. —¿A qué huele? —preguntó. —Alguien ha metido algo muy apestoso en el microondas. Toda la sala apesta. Había cinco estudiantes más. Todos se tapaban la nariz. —¿Alguien tiene extracto de vainilla? —preguntó Max. —Bueno, esto es la Universidad de Columbia, no la cocina de mi madre —contestó Emma. —Vale, pero un par de gotas de vainilla en una bombilla caliente eliminan los malos olores. —Max chascó los dedos—. Ajá, toallitas con aroma para la secadora. —Tengo unas cuantas —dijo Emma—, para cuando lavo la ropa. —Ve a buscarlas. ¿Y un ventilador? —Yo tengo uno en mi dormitorio —respondió una chica llamada Madison. —Tráelo. Colocaremos unas toallitas detrás del ventilador, por donde le entra el aire. Cuando lo encendamos, se quedarán pegadas al aparato, y tendremos aire fresco y con un aroma genial. En cinco minutos, el problema estuvo resuelto. —¡Alucinante! —exclamó Emma—. ¡Tenemos suerte de que estés en nuestra planta, profesora! —¡Ja! —Una voz desde el pasillo se mostró en desacuerdo.

Nancy Hanker, la consejera.

—Esta mañana he visto tu foto en el diario —le dijo a Max—. Ya sabía yo que esos guardaespaldas tuyos solo iban a traer problemas. Como alguna vez hagan algo parecido en mi planta, te prometo que van a expulsarte del ala John Jay más rápido que la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Me explico? Max se limitó a asentir. —Bien. ¿Y por qué esta sala huele a suavizante? La niña sonrió.

—Para que mis amigos puedan estudiar sin desmayarse. Perdona, tengo que ir a trabajar en las notas para mi próxima clase.

Max regresó contenta a su habitación.

Pensó que si Nancy Hanker no había conseguido desanimarla, nadie lo podría hacer.

Pero es que no sabía quién más había leído el Columbia Daily Spectator.