Mentre il PCI era investito da questa bufera storica e politica di terribile violenza, la Democrazia cristiana soffriva (e con essa il governo) dei suoi mali di sempre: le lotte di correnti, i personalismi, i colpi bassi di corridoio, gli agguati dei franchi tiratori in parlamento, l’affiorare di scandali, lo scatenarsi di avidità e ambizioni. L’avversario era alle corde, ma un Partito di questa fatta non poteva profittare interamente della sua crisi. Nei momenti più favorevoli, qualche amico del nemico provvedeva sempre a sguarnire lo schieramento del proprio esercito. L’economia «tirava», gl’Italiani (quelli almeno che potevano) si arricchivano, il Presidente del Consiglio Segni faceva dell’ordinaria amministrazione e il segretario della DC Fanfani enunciava i suoi propositi di progressismo statalista, benedetto anche in forme molto tangibili da Enrico Mattei.

Nel VI Congresso democristiano, a Trento (ottobre del 1956), Fanfani tessé le lodi dell’IRI, auspicando una maggiore ingerenza pubblica nella vita economica: «L’IRI abbia finalmente il nuovo statuto che lo renda strumento primo del nostro progresso industriale e gli consenta di orientare le aziende dipendenti in modo tale da essere sul mercato elementi e fattori di concorrenza, capaci quindi di contrastare la formazione di posizioni monopolistiche. Con la sua azione amministrativa e legislativa nel campo delle concessioni [Mattei ne sapeva qualcosa, N.d.A.] del credito, dei prezzi, della tassazione, lo Stato impedisce la formazione e l’esercizio di monopoli nocivi all’economicità del nostro sistema, alla libertà della nostra democrazia».

Fanfani vinse largamente, con la sua corrente di Iniziativa democratica. Seguirono Forze sociali (primo eletto il sindacalista Giulio Pastore), la Base (primo eletto Sullo) e Primavera (primo eletto Andreotti). Gli Scelba, i Gonella, i Pella rimanevano autorevoli per la platea nazionale ma erano esautorati nel Partito.

Collocato nell’ombra d’un segretario onnipresente – che si credeva, e sbagliava, anche onnipotente – Segni, che pure non difettava di carattere, procedeva piuttosto a rimorchio. Non è che siano mancati, in quel periodo, provvedimenti di rilievo. Tale fu senza dubbio la legge che garantì all’ENI l’esclusiva della ricerca e dello sfruttamento degli idrocarburi in tutto il territorio italiano, Sicilia esclusa. E tale fu la creazione della Corte costituzionale, prevista dalla Magna Charta della Repubblica, ma fino ad allora mai entrata in funzione.

A presiederla fu scelto, dagli stessi componenti della Corte, Enrico De Nicola, secondo il suo solito riluttante ma disposto a lasciarsi convincere, zelante ma sempre con una lettera di dimissioni sullo scrittoio. Si discusse molto, allora, se le leggi da sottoporre al vaglio della Corte fossero solo quelle emesse dopo il suo insediamento, o anche le precedenti. Fu questo il primo problema sul quale la Corte stessa si pronunciò e lo risolse affermando la sua giurisdizione anche per il passato, compreso, è ovvio, il passato fascista.

L’azione della Corte fu in complesso prudente. Ma il guaio era che, abilitata a togliere di mezzo le leggi incompatibili con la Costituzione, non a crearne di nuove, essa lasciò più volte dei vistosi buchi nell’ordinamento. Cosicché, lo facessero per deliberato atteggiamento dilatorio, o per non creare sconquassi, Ministri e burocrati si mostravano sordi, a volte, alle pronunce. Sopravvenne presto l’immancabile incidente che indusse De Nicola ad una ennesima dimissione e alla rituale fuga a Torre del Greco. Non vi fu unanimità sulla vera ragione della rinuncia. Qualcuno l’attribuì al disappunto dell’ombroso giurista perché nelle precedenze ufficiali il Presidente della Consulta era stato privato del secondo posto – cui egli riteneva d’aver diritto – e relegato al quarto, dopo il Capo dello Stato, i Presidenti dei due rami del parlamento e il Presidente del Consiglio. Altri suppose che De Nicola si fosse irritato per le reazioni vaticane ad una sentenza che escludeva ogni censura sui manifesti affissi a Roma (la Santa Sede si appellava al Concordato allora vigente, che riconosceva il carattere sacro della città). Vi fu infine chi attribuì il malumore di De Nicola alle richieste fastidiose e inopportune di alcuni giudici costituzionali che pretendevano privilegi: in contrasto con i criteri di spartana economia e di rigore del Presidente. È probabile che tutti questi elementi insieme abbiano indotto De Nicola all’ultimo sdegnoso rifiuto. Lo sostituì Gaetano Azzariti.

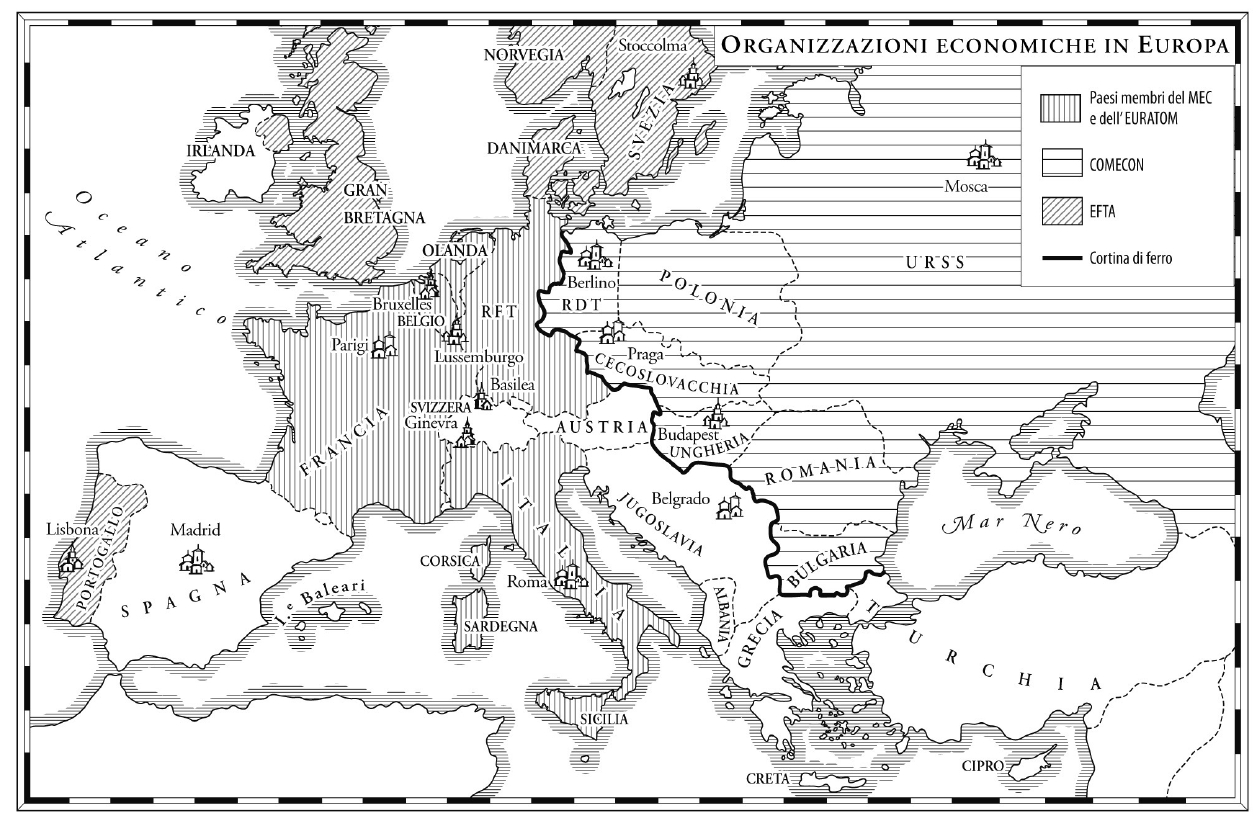

Non mancarono, s’è detto, i provvedimenti di rilievo, positivi o negativi che fossero, e nemmeno mancarono gli avvenimenti di prima grandezza. Basterà citare la firma, il 25 marzo del 1957, del Trattato di Roma che istituiva il Mercato comune europeo.

Non molti si resero conto, allora, delle prospettive che quell’atto formale schiudeva. E molti sbagliarono nel valutarne le conseguenze. Sbagliarono, in particolare, parecchi imprenditori, che il fascismo aveva abituato alle barriere doganali e al protezionismo. Era diffuso tra loro il timore che l’apertura delle frontiere, benché graduale e controllata, mettesse in ginocchio l’industria italiana e restituisse il Paese alla sua antica e perduta vocazione agricola e turistica, un orto o un giardino d’Europa. I timori erano infondati. L’industria italiana resse ottimamente la prova della concorrenza continentale, che l’avviò anzi verso un periodo d’espansione senza precedenti: un’espansione che ha resistito, prodigiosamente, perfino negli anni dei dogmi dirigisti, del pansindacalismo e della follia contestataria.

In apparenza il governo Segni si logorò fino al collasso, nella primavera del 1957, per le polemiche provocate da un progetto di legge sui patti agrari: progetto che, lamentavano sia la sinistra democristiana, sia i repubblicani, sia i socialdemocratici, aumentava il numero delle «giuste cause» che consentivano lo sfratto degli affittuari o dei mezzadri. Dietro questo scontro di facciata stava una lotta intestina aspra nella DC: e gli altri Partiti della coalizione di governo avvertivano lo sgretolarsi delle fondamenta su cui la maggioranza poggiava.

Il 28 febbraio il PRI disertò la maggioranza, che sopravvisse un paio di mesi per i sostegni sporadici di neofascisti e monarchici. Il Trattato di Roma fu sottoscritto da un Segni il cui governo era in stato preagonico. Nel maggio Saragat ebbe una delle sue sortite stizzose, e la sorte del Ministero Segni fu (è il caso di dirlo) segnata. Gronchi accettò le dimissioni del governo, e affrontò l’ardua impresa di costituirne un altro avendo bene in mente le due questioni che in quel momento assillavano la Democrazia cristiana, nei suoi rapporti con alleati voluti o temuti.

La prima riguardava i socialisti, e il loro eventuale passaggio dall’opposizione – che era stata automatica finché aveva funzionato il patto d’unità d’azione con il PCI – all’astensione e magari al voto favorevole; la seconda riguardava le destre, e più specificamente l’uso che doveva essere fatto dei voti missini, quando arrivavano (ed erano arrivati, talvolta, a salvare da una sconfitta parlamentare le claudicanti maggioranze).

I socialisti salpavano lentamente le ancore dalle acque comuniste, e questo solo fatto riapriva prospettive d’unificazione, anche se vaghe e per il momento inconcludenti, con i socialdemocratici. Nenni e Saragat, che da tre anni non avevano un tête-à-tête, s’intrattennero lungamente, in agosto del 1956, a Pralognan in Savoia. La prima mossa l’aveva fatta Nenni, e il suo amico-nemico Saragat era stato al giuoco. Il colloquio fu amichevole, ma i suoi frutti avari. Nenni parlò di «una certa convergenza sulle condizioni di sviluppo di un’azione socialista intesa a trasformare l’attuale situazione e ad evitare al Paese i rischi che essa comporta e che fanno pensare al 1922». Anche Saragat constatò una convergenza. Che però era tutt’altro che sufficiente a sanare le vecchie ferite. Saragat rimproverava a Nenni di non aver ancora abbandonato del tutto il frontismo, Nenni rimproverava a Saragat d’essere legato al centrismo. I sospetti duravano.

Non contribuì a dissiparli il Congresso della DC a Trento, del quale Nenni disse che i democristiani vi s’erano arroccati su una posizione di attendismo conservatore «in cui è poco probabile che qualcuno a sinistra sia interessato o sollecitato ad offrire collaborazione». Le crisi d’Ungheria e di Suez spostarono poi in campo internazionale l’attenzione del mondo politico italiano, presto ricondotto allo stretto ambito casalingo dal trentaduesimo Congresso del PSI, che si tenne al teatro La Fenice di Venezia dal 6 al 10 febbraio 1957.

Venezia era più animata di quanto lo sia consuetamente d’inverno, in quelle settimane, perché nel suo Palazzo di Giustizia si stava celebrando il processo Montesi: e per quattro giorni la settimana (negli altri tre non si teneva udienza) alberghi e ristoranti avevano una clientela di avvocati, giornalisti, testimoni, curiosi.

Il Patriarca di Venezia, cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, non esitò ad inviare, per l’apertura del Congresso, un messaggio che parve (regnando Pio XII) sorprendente e quasi spregiudicato. Roncalli accreditò ai delegati socialisti «lo sforzo di riuscire ad un sistema di mutua comprensione di ciò che più vale» nonché «buone volontà sincere, intenzioni rette e generose».

Nenni aveva suggerito lo slogan congressuale «L’unità di tutti i socialisti nell’unità di tutti i lavoratori», alquanto enfatico, come piaceva a lui. Il suo discorso fu equilibrato. Sollecitò un atteggiamento del PSI favorevole al Mercato comune europeo. Questo per evitare che «la rivoluzione industriale e l’integrazione economica europea, facendosi senza o contro di noi, si facciano contro gli interessi dei lavoratori: si facciano, come è avvenuto per la ricostruzione, nell’interesse dei monopoli e della grossa borghesia». Sui rapporti con i comunisti fu esplicito: «Il nostro Partito è passato dall’unità alla libertà di azione e di iniziativa, senza più patti di unità d’azione o di consultazione». Altrettanto esplicito fu nel condannare la repressione ungherese: «Senza democrazia e senza libertà tutto si avvilisce, tutto si corrompe, anche le istituzioni create dalle rivoluzioni proletarie, anche la trasformazione, da privata a sociale, della proprietà degli strumenti di produzione e di scambio».

Nenni era convinto d’avere dietro di sé il Partito, alla base come al vertice, e di poter concludere trionfalmente la cinque giorni che lo aveva visto protagonista.

Ma la sinistra, con i suoi uomini d’apparato astuti e manovrieri, era in grado d’influenzare i delegati – anche se minoritaria – elargendo suggerimenti apparentemente disinteressati ed innocui, in verità sottilmente strumentali. «È bastato» ha scritto Maria Grazia d’Angelo Bigelli, biografa di Nenni «sussurrare all’orecchio di qualche delegato di non votare Nenni perché tanto di voti ne avrebbe avuti abbastanza, e di dare invece il voto compattamente a favore di Santi, Mazzali, Foa o altri bisognosi di sostegno per un maggior equilibrio interno.»

Accadde così che Pietro Nenni figurasse al secondo posto nei risultati finali. Lo sopravanzò Vittorio Foa (575.323 preferenze contro le 557.020 di Nenni), e nella graduatoria seguirono proprio gli avversari del leader socialista, Gatto, Basso, Valori, Mazzali, Santi. La buona signora Carmen era affranta: «ma che gli avete fatto a mio marito?»; Nenni che dentro di sé schiumava affettò fair play, sottolineò davanti ai giornalisti che la mozione approvata dal Congresso convalidava le sue posizioni affermando che «la via è aperta per l’unificazione socialista» e che «la politica frontista non è né possibile né utile nella nuova prospettiva socialista». Il nuovo organigramma del Partito confermò Nenni come segretario, ma affiancandogli Basso, Francesco De Martino, Mazzali e Vecchietti.

Monarchici e missini cercavano uno spazio politico meno asfittico di quello in cui erano abitualmente confinati, e lo intravidero quando, caduto il governo Segni, Gronchi affidò l’incarico di formarne uno nuovo al Presidente della DC, Adone Zoli.

Era questi un veterano settantenne, approdato alla Democrazia cristiana dalle file prefasciste del Partito popolare. Aveva amici dovunque, per la bonarietà romagnola del carattere (era nato a Cesena, anche se aveva vissuto a lungo in Toscana), e per l’onestà. Non appena fu designato, Nenni commentò che «è per me un amico, uno dei pochi che, almeno a parole, mi ha sostenuto. È un antifascista, un democratico, un repubblicano».

I missini lo avevano essi pure in simpatia, nonostante le sue credenziali di resistente: e a lui dovettero, mentre fu al potere (si fa per dire), un gesto umanitario che scatenò le ire delle solite vestali d’un antifascismo parolaio: la restituzione alla famiglia dei resti di Mussolini, inumati nella cappella di Predappio. Monarchici e missini assicurarono subito il loro appoggio al monocolore democristiano che Zoli aveva in animo di formare. Zoli ne fu molto più imbarazzato che confortato. I voti monarchici gli facevano comodo, nelle condizioni in cui si trovava: ma quelli missini li definì «non necessari né desiderabili». Erano invece, come si vide presto, indesiderabili ma necessari.

Non lo sarebbero stati se i socialisti si fossero almeno astenuti. Ma al Senato – dove si ebbe il primo voto di fiducia – il PSI fu per il no. Nel tentativo di averlo alleato o almeno neutrale alla Camera, Zoli mandò da Nenni, come messaggero, Fernando Tambroni che era stato confermato agli Interni. Tambroni si disse preoccupato per la «qualificazione che verrà al gabinetto dalla fiducia dei gruppi di estrema destra sicura e premeditata».

Il 7 giugno 1957, alla vigilia del voto delle Camere, Nenni scrisse a Zoli una lettera ultimatum che fissava il prezzo dell’astensione socialista. Zoli avrebbe dovuto fare dichiarazioni il cui tono spianasse la strada alla conversione del PSI; rompere con i monarchici e con i missini dicendo che «un Ministero democratico e repubblicano come il suo non starà un’ora al governo se la fiducia sarà condizionata dalla destra»; riprendere la discussione della legge sui patti agrari con l’impegno a non porre la questione di fiducia sugli emendamenti socialisti. Infine Zoli doveva facilitare l’istituzione delle Regioni.

Il prezzo era troppo alto per Zoli che non poteva perdere a destra ciò che avrebbe guadagnato a sinistra. Nel suo discorso il Presidente del Consiglio disse che non avrebbe tenuto conto dei voti missini: e al gruppo missino volse sdegnosamente le spalle, parlando. Tuttavia il PSI votò no e i missini votarono sì. Era importante, a quel punto, stabilire se i voti missini fossero stati determinanti. Compiuti i calcoli, si diede per certo che, sottratti i voti missini, al governo ne restassero due di maggioranza. Zoli tirò un sospiro di sollievo, che si tramutò, in breve tempo, in un gemito di sconforto. Eseguito un controllo più accurato, si scoprì che, per un errore grossolano, erano stati posti tra gli astenuti sia il missino Anfuso, che aveva votato a favore, sia il comunista Amiconi, che aveva votato no. Almeno un voto missino diventava pertanto determinante. Zoli presentò immediatamente le dimissioni.

Per Gronchi, che aveva sperato di tenere in vita il governo Zoli fino alle politiche del 1958, era tutto da rifare. Il Presidente del Senato Merzagora, chiamato a compiere una «missione esplorativa» (questo espediente sarebbe stato utilizzato anche in futuro da altri Presidenti della Repubblica), si addentrò invano nella giungla dei reciproci rifiuti e sospetti. Un tentativo di Fanfani andò a vuoto per la riluttanza dei repubblicani a imbarcarsi su una zattera malconcia.

Fatti i suoi conti, Gronchi decise che restavano due soluzioni soltanto: o il rinvio del governo Zoli alle Camere, o il loro scioglimento, e le elezioni anticipate. Optò per il rinvio. Il governo Zoli, ridotto a governicchio, si trascinò così per un altro anno, stancamente, mentre nella DC crescevano le insofferenze contro la gestione fanfaniana del Partito, e contro le sue accentuazioni stataliste.

Il malumore di una parte di Iniziativa democratica, la maggioritaria corrente fanfaniana, affiorò nel Consiglio nazionale della DC a Vallombrosa (12 luglio 1957) che vide la gestazione del futuro raggruppamento doroteo. Nel Consiglio Rumor, Carlo Russo, Emilio Colombo, Taviani, Sarti, Morlino votarono nel segreto dell’urna contro Fanfani, che aveva cooptato nella direzione la corrente di Base. Quel che più conta, non fecero mistero del loro dissenso.

Aldo Moro si tenne in disparte. Lamentava una dolorosa sciatica che gli impediva – almeno così diceva – di interessarsi sia del Partito sia del Ministero della Pubblica istruzione di cui era titolare.

Ma Fanfani, con la sua tecnica dell’ariete, non badava agli ostacoli, e caricava per travolgerli. Si buttò con impeto anche contro Achille Lauro, che amministrava Napoli alla sua maniera borbonica, fastosa, chiassosa e disinvolta: e che voleva, con il suo PMP (Partito monarchico popolare) essere il padrone e il padrino di tutti i monarchici, mettendo al tappeto il PNM (Partito nazionale monarchico) di Alfredo Covelli, da lui accusato d’essersi agganciato al carro democristiano.

Del killeraggio politico di Lauro fu incaricato l’ambizioso ministro dell’Interno Tambroni, cui s’affiancò cautamente il notabile locale Silvio Gava, Ministro dell’Industria. A metà agosto del 1957 piombarono a Napoli tre ispettori ministeriali incaricati di raccogliere elementi per un procedimento anche penale contro l’amministrazione laurina. In dicembre Tambroni annunciò che avrebbe mandato al Presidente della Repubblica un decreto di scioglimento della giunta Lauro. In replica, il Comandante diede le dimissioni, e fece votare dai suoi una nuova giunta, con Nicola Sansanelli (ex federale fascista di Napoli e suo uomo di fiducia) come sindaco.

Il 25 gennaio 1958, in una conferenza stampa, il Comandante proclamò la crociata contro il socialcomunismo ma anche contro la DC. Spiegò che l’accordo con Covelli era fallito perché il PNM aveva messo «le sue forze a disposizione della DC e del governo». Previde per il PMP due milioni di voti alle ormai vicine politiche. Perfino Totò fu coinvolto nella rissa napoletana. Ha scritto Pietro Zullino nella sua biografia del Comandante: «Ospite della trasmissione televisiva per quiz Il Musichiere il povero Totò si lascia scappare sulla faccia di Mario Riva un incredibile “Viva Lauro!” che scatena il terremoto. Tambroni in persona telefona al presidente della RAI per chiarimenti. Chiede che il comico napoletano sia diffidato, multato, esiliato per sempre dal video. In effetti Totò vedrà penalizzato il suo compenso di centomila lire “per frase pubblicitaria”». Lo scandalo Celentano, lo vedete, è stato soltanto una replica di vecchie sceneggiate. Il 13 febbraio 1958 l’amministrazione Sansanelli, che era poi l’amministrazione Lauro, fu sciolta con decreto del Capo dello Stato.

Alle elezioni del 25 maggio 1958 Fanfani arrivò dunque con il piglio e il cipiglio del condottiero che è sicuro di sgominare i nemici. Aveva ottenuto che la Conferenza episcopale italiana gli desse un appoggio esplicito con una lettera, affissa alle porte delle chiese e letta pubblicamente in tutta Italia, che esortava a «votare uniti» per lo scudo crociato.

Il dinamismo fanfaniano diede ottimi frutti elettorali. La Democrazia cristiana conseguì il 42,4 per cento dei voti: restò ancora ben lontana dalle vette irraggiungibili del 18 aprile 1948, ma migliorò nettamente rispetto a cinque anni prima. Bene i socialisti (14,2 per cento), stabili i comunisti (22,7), male Lauro (2,6 per cento, settecentomila voti in tutto, poco più del rivale Covelli), stabili i liberali e i socialdemocratici, al lumicino i repubblicani con un fievole 1,4 e sette deputati in tutto.

La DC, nel suo appello agli elettori, aveva fatto riferimento – pro domo sua – anche agli avvenimenti francesi. Due settimane prima del voto, la Quarta Repubblica francese aveva chiuso la sua travagliata esistenza a causa della crisi algerina. De Gaulle era stato issato al governo con poteri d’emergenza. Fanfani aveva sottolineato che il marasma partitico francese era stato una delle ragioni profonde del collasso, e che ci voleva, perché la democrazia parlamentare reggesse, una formazione forte e salda, guidata da un uomo energico, che fosse il perno del Paese. Quella formazione era la DC, quell’uomo era lui, Amintore Fanfani.