Sur les six personnes qui ont lancé PayPal, quatre avaient construit des bombes, au lycée.

Cinq de ces garçons n’avaient que vingt-trois ans, ou moins. Quatre d’entre nous étaient nés hors des États-Unis. Trois s’étaient échappés de pays communistes : Yu Pan de Chine, Luke Nosek de Pologne, et Max Levchin de l’Ukraine soviétique. En temps normal, construire des bombes n’était pas le passe-temps préféré des gamins de ces pays-là.

On aurait pu considérer ces garçons comme six excentriques. Lors de ma toute première conversation avec Luke, il m’évoquait sa décision de subir une cryonisation, de se faire congeler, à sa mort, dans l’espoir d’une résurrection par voie médicale. Max affirmait être apatride et il en était fier : après l’effondrement de l’URSS, alors qu’elle s’enfuyait aux États-Unis, sa famille s’était retrouvée dans un vide diplomatique. Russ Simmons, lui, s’était enfui d’un terrain de caravaning pour intégrer le meilleur établissement d’enseignement d’Illinois, dans le domaine des mathématiques et des sciences, dans un quartier défavorisé. Seul Ken Howery correspondait au stéréotype de l’enfance américaine privilégiée : c’était l’unique Eagle Scout de PayPal, le grade le plus élevé des scouts d’Amérique. Mais les homologues de Ken le jugeaient fou de se joindre au reste de notre groupe et de gagner à peine le tiers du salaire qu’on lui avait offert dans une grande banque. Il n’était donc pas tout à fait normal, lui non plus.

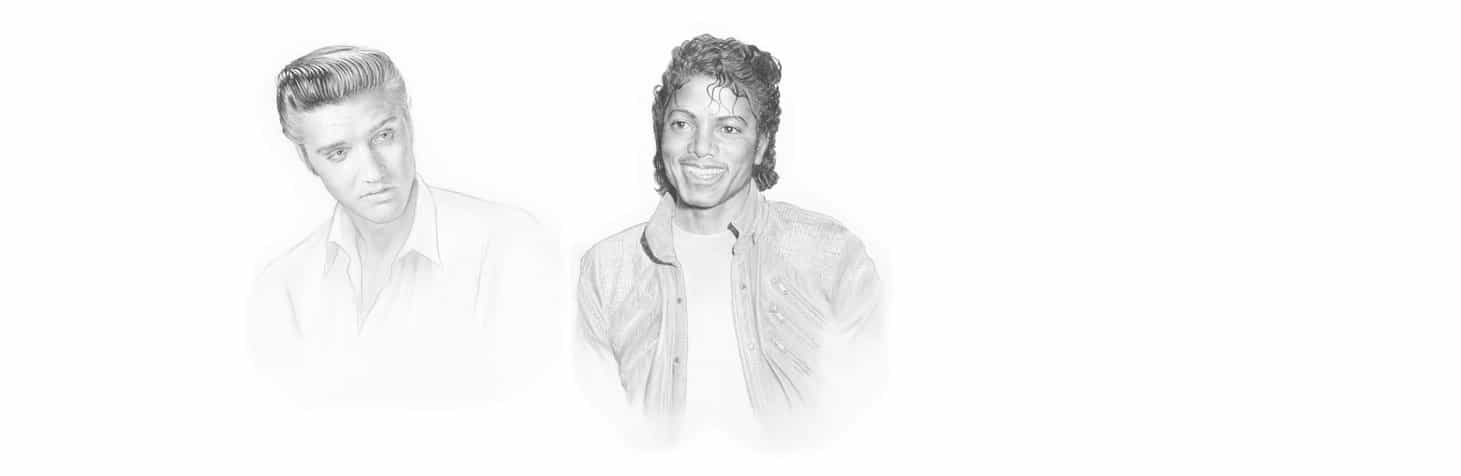

L’équipe PayPal en 1999

Tous les fondateurs sont-ils des individus sortant de l’ordinaire ? Ou avons-nous tendance à nous focaliser et à exagérer ce qui chez eux sort le plus de l’ordinaire ? Surtout, quels sont les traits de caractère qui comptent véritablement chez un fondateur ? Ce chapitre traite d’une question : pourquoi est-il plus convaincant et en même temps plus dangereux pour une entreprise d’avoir à sa tête un individu hors du commun plutôt qu’un gestionnaire interchangeable ?

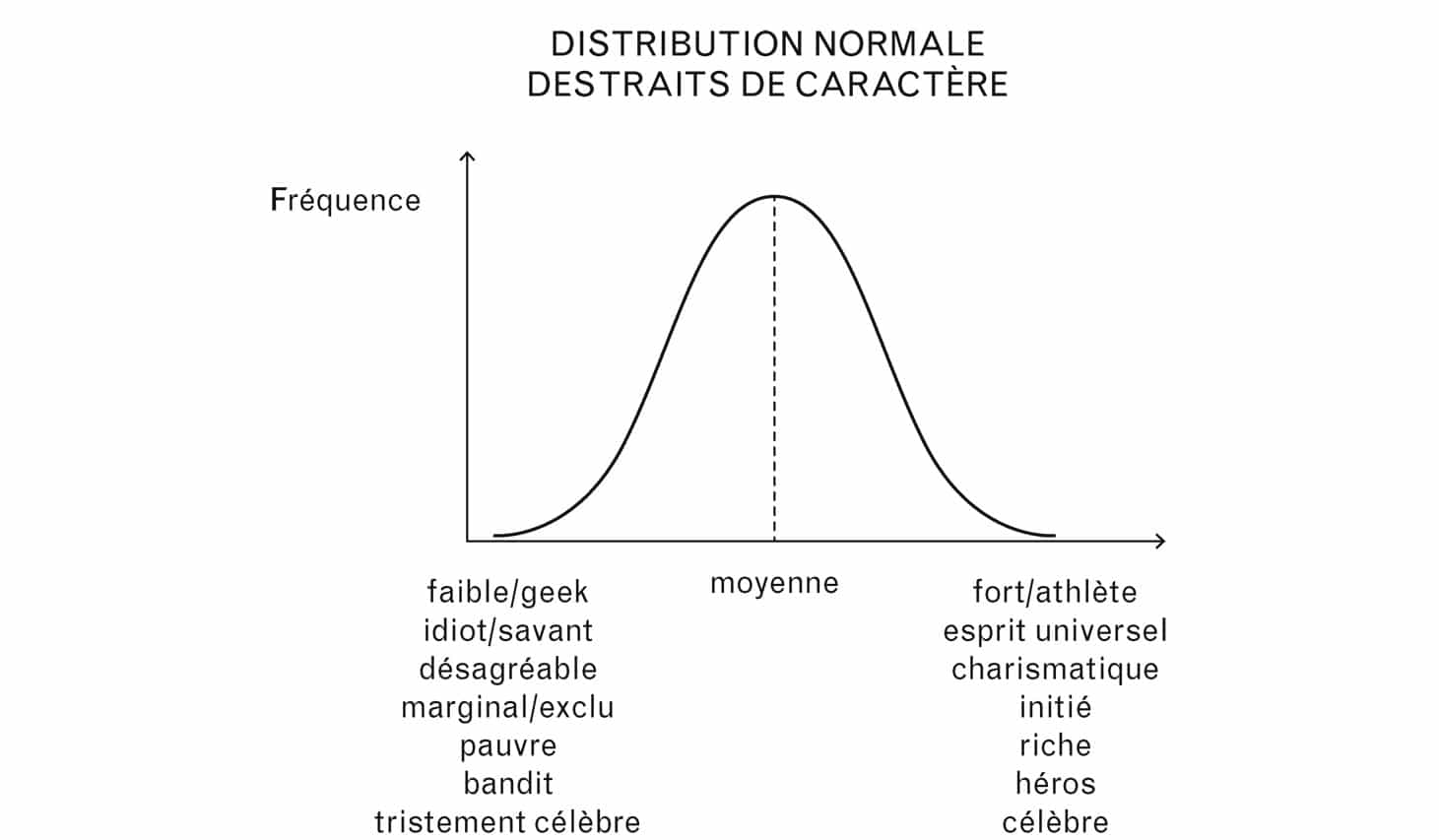

Certains individus sont forts, d’autres faibles, certains sont des génies, d’autres sont nuls, mais la majorité se situe dans le juste milieu. Tracez le graphe reprenant la position de chacun et vous verrez se dessiner une courbe en cloche :

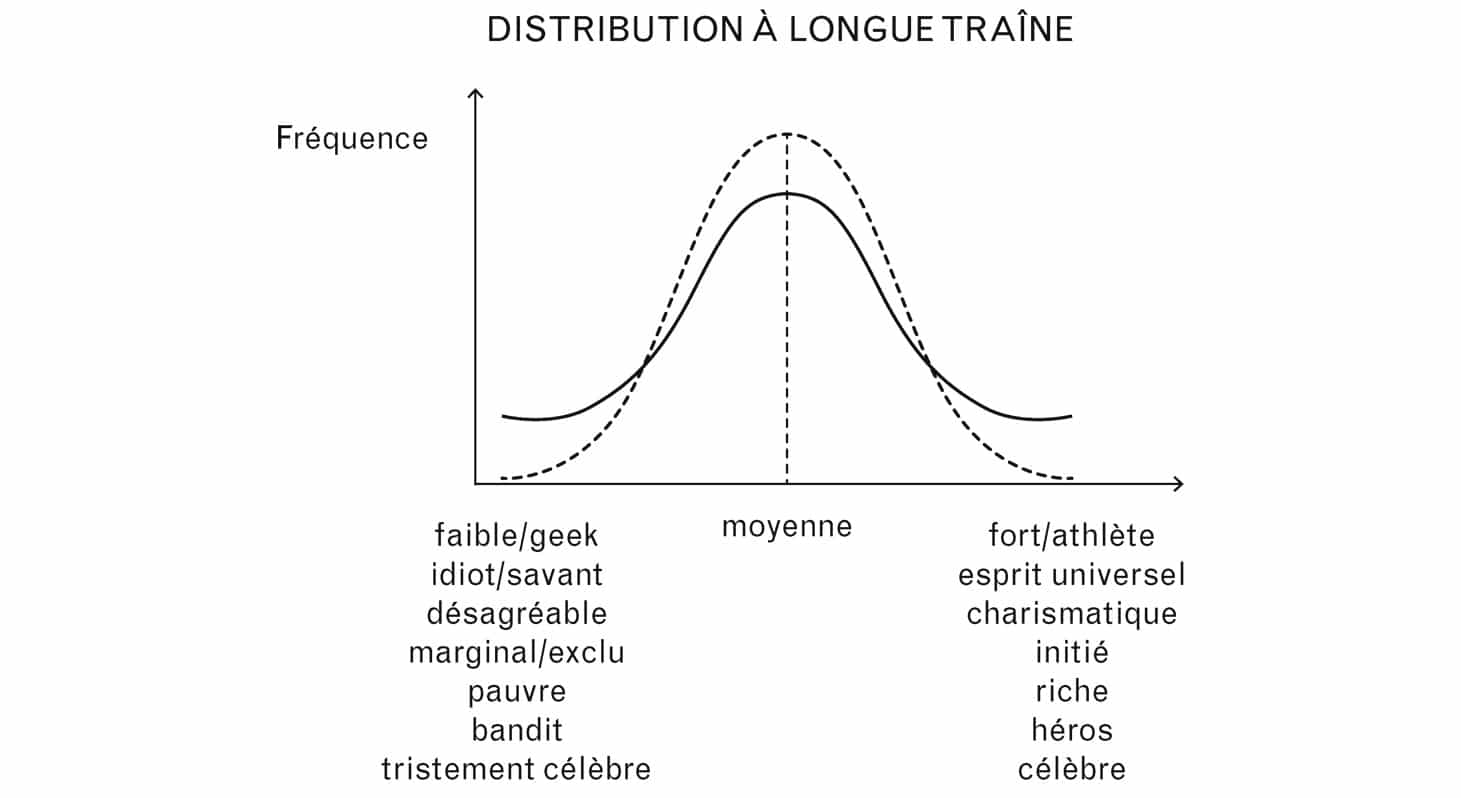

Puisque tant de fondateurs semblent partager les mêmes traits de caractère, on pourrait en déduire qu’un graphique ne reprenant que ces traits-là afficherait de plus longues traînes, avec davantage d’individus se situant aux extrémités.

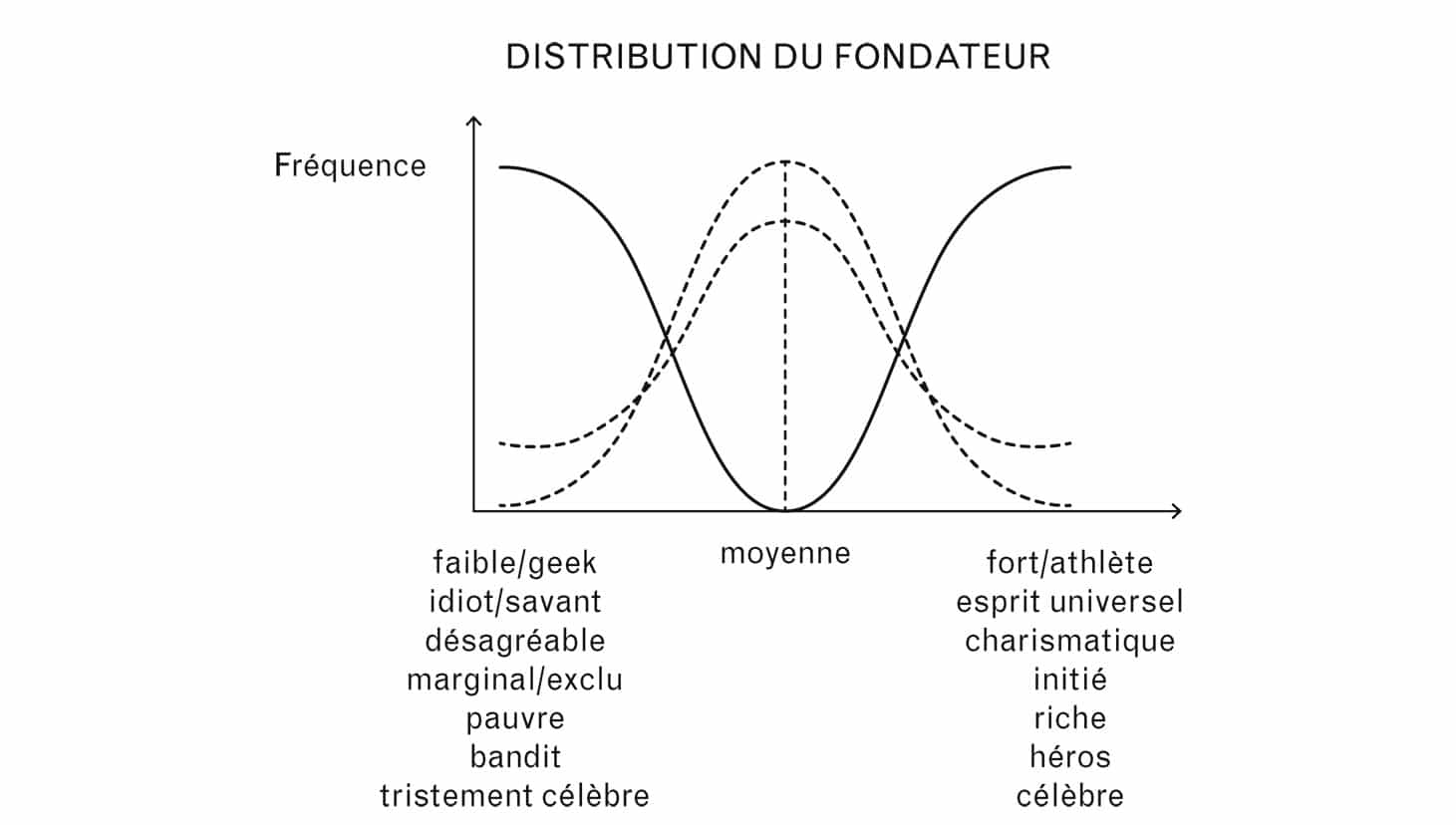

Mais ce tracé ne suffit pas à traduire l’aspect le plus étrange concernant les fondateurs. D’ordinaire, on s’attend que des traits de caractère opposés s’excluent mutuellement : par exemple, une personne normale ne peut être riche et pauvre à la fois. Mais chez les fondateurs, cela se produit tout le temps : les P-DG de start-up peuvent être à la fois démunis de liquidités et millionnaires sur le papier. Ils peuvent osciller entre une nervosité morose et un charisme des plus séduisants. La quasi-totalité des entrepreneurs qui réussissent sont simultanément des initiés et des marginaux ou des exclus. Et quand ils réussissent, ils attirent à la fois l’opprobre et la renommée. Quand vous les reportez sur un graphe, les traits de caractère des fondateurs paraissent obéir à une distribution normale inverse :

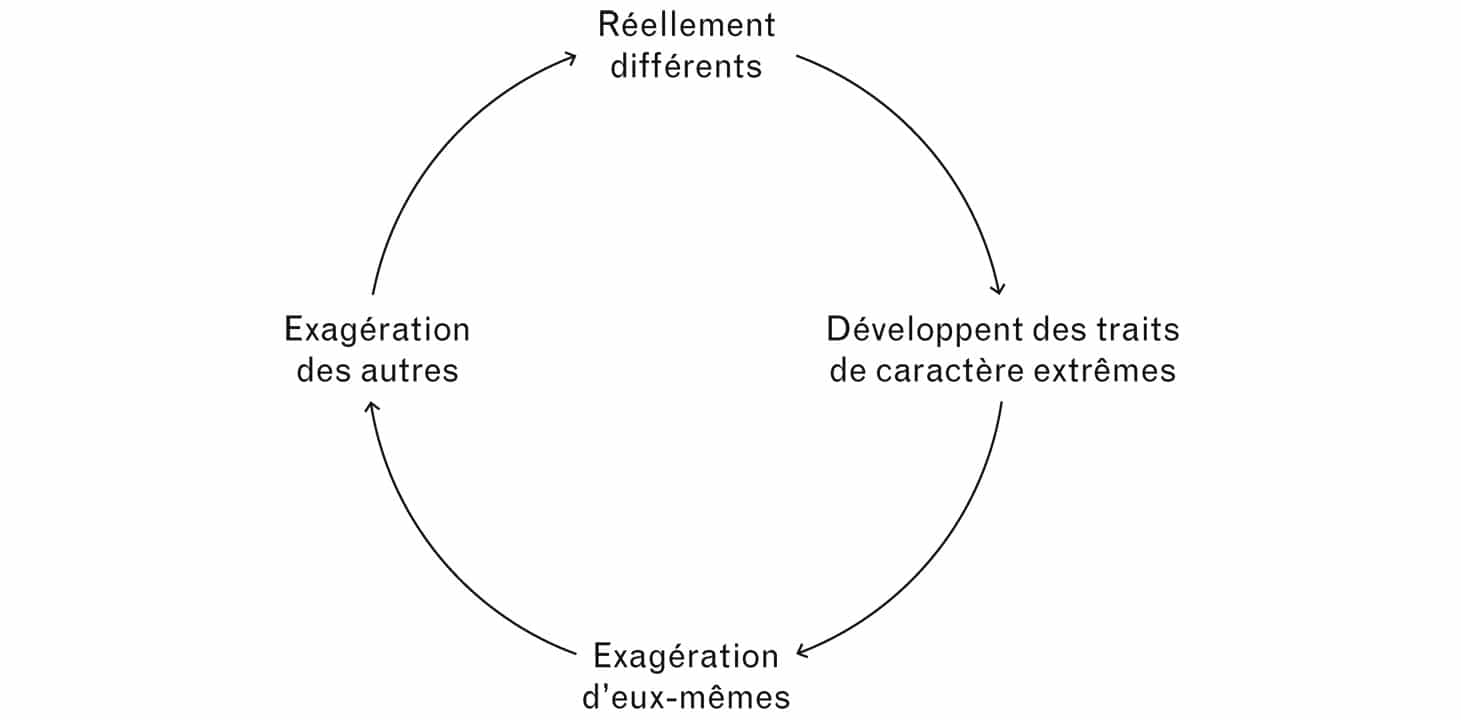

D’où vient cette combinaison de traits de caractère étrange et extrême ? Il se pourrait qu’ils soient présents dès la naissance (l’inné) ou générés par le milieu de l’individu (l’acquis). Mais les fondateurs ne sont en réalité peut-être pas aussi extrêmes qu’ils le paraissent. Se pourrait-il qu’ils mettent l’accent sur certaines qualités, par souci de stratégie ? Ou bien est-ce les autres qui en exagèrent l’importance ? Tous ces effets peuvent être présents simultanément et, chaque fois qu’ils apparaissent, ils se renforcent mutuellement. Le cycle débute en général avec des individus hors du commun et s’achève avec ces mêmes individus qui agissent et paraissent encore plus sortir de l’ordinaire :

Par exemple, prenons Sir Richard Branson, le milliardaire fondateur de Virgin Group. On pourrait le qualifier d’entrepreneur-né : Branson a débuté sa première entreprise à seize ans, et à tout juste vingt-deux ans il fondait Virgin Records. Mais d’autres éléments constituant sa renommée – sa crinière de lion si caractéristique, par exemple – sont moins naturels : on imagine bien qu’il n’est pas précisément né avec ce look. Plus il cultivait ses traits de caractère extrêmes (quand il fait du kitesurf avec des top-modèles nus, est-ce un numéro de relations publiques, simplement un type qui s’amuse, ou les deux à la fois ?), plus les médias le couronnaient de superlatifs : Branson est le « roi de Virgin », « le roi incontesté des relations publiques », « le roi du branding » et « le roi du désert et de l’espace ». Quand Virgin Atlantic Airways se mit à servir à ses passagers des boissons agrémentées de cubes de glace à l’effigie du visage de Branson, il est devenu « le roi de la glace ».

Branson est-il juste un homme d’affaires normal qui se trouve être idolâtré par les médias, grâce à une équipe de relations publiques efficace ? Ou est-il lui-même un génie-né du branding auquel les journalistes qu’il manipule si habilement ont raison d’attribuer des qualités hors du commun ? C’est difficile à dire, peut-être est-il un peu des deux.

Sean Parker en est un autre exemple, lui qui a débuté dans la vie avec le statut du marginal par excellence : celui du délinquant. Au lycée, Sean Parker était un hacker prudent. Mais son père décida que son fils passait trop de temps devant son ordinateur pour un adolescent de seize ans et, un jour, alors qu’il était en pleine saisie, il lui supprima son clavier. Sean ne put clôturer sa session ; le FBI s’en aperçut et des agents fédéraux ne tardèrent pas à l’appréhender.

Sean s’en tira facilement, parce qu’il était mineur ; quoi qu’il en soit, cet épisode l’enhardit. Trois ans plus tard, il cofondait Napster. Ce service de partage de fichiers pair à pair rassemblait 10 millions d’utilisateurs dès sa première année, en faisant ainsi l’une des affaires à la plus forte croissance de tous les temps. Mais les compagnies de disques attaquèrent Napster en justice et, vingt mois après son ouverture, un juge fédéral ordonna la fermeture du service. Au terme d’une phase éclair où il avait occupé l’épicentre, Sean Parker redevenait un marginal.

Ensuite ce fut Facebook. Il rencontra Mark Zuckerberg en 2004, l’aida à négocier les premiers financements du site de réseau social et devint le président fondateur de l’entreprise. Il dut démissionner en 2005 suite à des allégations de consommation de drogue, mais cela ne fit qu’accroître sa notoriété. Depuis que Justin Timberlake a incarné son personnage dans The Social Network, Sean Parker est perçu comme l’une des personnalités les plus branchées d’Amérique. C’est Timberlake qui reste le plus célèbre des deux, mais lorsqu’il se rend dans la Silicon Valley, les gens lui demandent s’il est Sean Parker.

Les gens les plus célèbres du monde sont eux aussi des fondateurs : au lieu d’une entreprise, chaque célébrité fonde et cultive sa marque personnelle. Ainsi, Lady Gaga est devenue l’un des personnages les plus influents de la planète, de son vivant. Mais est-ce même une personne tout à fait réelle ? Son vrai nom n’est pas un secret, mais personne ou presque ne le connaît ou ne se soucie de le connaître. Elle porte un costume si bizarre qu’il suffirait à exposer n’importe qui d’autre qu’elle à un risque d’internement psychiatrique. Lady Gaga voudrait vous faire croire qu’elle est comme cela « de naissance » (Born this way, le titre de son deuxième album et du morceau le plus connu du disque). Mais personne n’est né avec une allure de zombie et des cornes lui saillant de la tête : Lady Gaga doit donc être un mythe fabriqué de toutes pièces. Là encore, quel genre d’individu s’infligerait pareil traitement ? Aucune personne normalement constituée, en tout cas. Dès lors, Lady Gaga est peut-être réellement née comme cela.

D’où viennent les rois

Dans les affaires humaines, les figures de fondateurs extrêmes n’ont rien d’inédit. La mythologie classique en est pleine. Œdipe est l’archétype de l’initié/marginal : enfant abandonné, il aboutit en terre étrangère, mais devient un souverain brillant, assez intelligent pour résoudre l’énigme du Sphynx.

Romulus et Remus étaient nés de sang royal et furent abandonnés orphelins. Quand ils découvrirent leur ascendance, ils décidèrent de fonder une cité. Mais ils ne purent s’entendre sur sa localisation. Quand Remus franchit la limite que Romulus avait assignée au pourtour de Rome, Romulus le tua, en déclarant : « Il en sera de même pour tous ceux qui oseront franchir mes remparts. » Législateur et malfaiteur, criminel hors la loi et roi qui trace les limites de Rome, Romulus était un initié/marginal très contradictoire.

Les individus normaux ne sont pas comme Œdipe ou Romulus. Quel qu’ait été le caractère de ces êtres dans la vie réelle, leurs versions mythologisées ne retiennent que les extrêmes. Mais pourquoi est-il si important, pour les cultures archaïques, de se remémorer de tels personnages extraordinaires ?

Célèbres ou tristement célèbres, ils ont toujours servi de support à l’opinion publique : couverts de louanges dans les temps de prospérité, ils sont rendus responsables en cas d’infortune. Les sociétés primitives sont surtout confrontées à un problème fondamental : leurs conflits suffiraient à les déchirer si elles n’avaient aucun moyen de les enrayer. Aussi, chaque fois que des fléaux, des désastres ou des rivalités violentes menaçaient la paix, il était bénéfique pour la société d’en imputer l’entière responsabilité à un seul individu, sur lequel tout le monde s’accorderait : un bouc émissaire.

Qui peut efficacement tenir lieu de bouc émissaire ? Comme les fondateurs, ceux-ci sont des figures extrêmes et contradictoires. D’un côté, un bouc émissaire est nécessairement faible ; il est impuissant, incapable d’empêcher sa propre victimisation. De l’autre, étant celui qui est capable de désamorcer le conflit en endossant toute la responsabilité, il devient le membre le plus puissant de la communauté.

Avant leur exécution, les boucs émissaires étaient souvent vénérés comme des divinités. Les Aztèques considéraient leurs victimes comme l’incarnation terrestre des dieux auxquels on les sacrifiait. On vous habillait d’une belle tenue et on vous servait un festin royal avant que ne s’achève votre règne très bref et que l’on vous arrache le cœur de la poitrine. Ce sont les racines de la monarchie : chaque monarque est un dieu vivant et chaque dieu est un roi que l’on a assassiné. Tous les souverains modernes ne sont peut-être que des boucs émissaires qui ont réussi à retarder leur exécution.

L’Amérique Royale

Les célébrités sont censées former la « famille royale de l’Amérique ». Nous accordons même des titres de noblesse à nos artistes préférés : Elis Presley était « the King », le roi du rock. Michael Jackson était le roi de la pop. Britney Spears en était la princesse.

Jusqu’à ce qu’ils perdent leur titre. Elvis s’est autodétruit dans les années 1970 et il est mort seul, obèse, assis sur sa lunette de toilettes. Aujourd’hui, ses imitateurs sont obèses et mal dégrossis, pas du tout minces et cool. Michael Jackson a dû troquer son statut d’enfant-star contre celui d’une coquille vide de son ancienne personnalité, fantasque, physiquement répugnant, toxicomane ; et le monde s’est délecté des moindres détails de ses procès. L’histoire de Britney Spears est la plus tragique de toutes. Nous l’avons créée à partir de rien, en élevant cette adolescente au rang de superstar. Mais ensuite tout s’est délité : on en veut pour preuves le crâne rasé, les scandales successifs liés à son anorexie et à sa boulimie et la procédure judiciaire surmédiatisée visant à lui retirer la garde de ses enfants. A-t-elle toujours été un peu folle ? Toute cette publicité lui est-elle simplement montée à la tête ? Ou s’est-elle livrée à tout ce jeu pour en profiter encore davantage ?

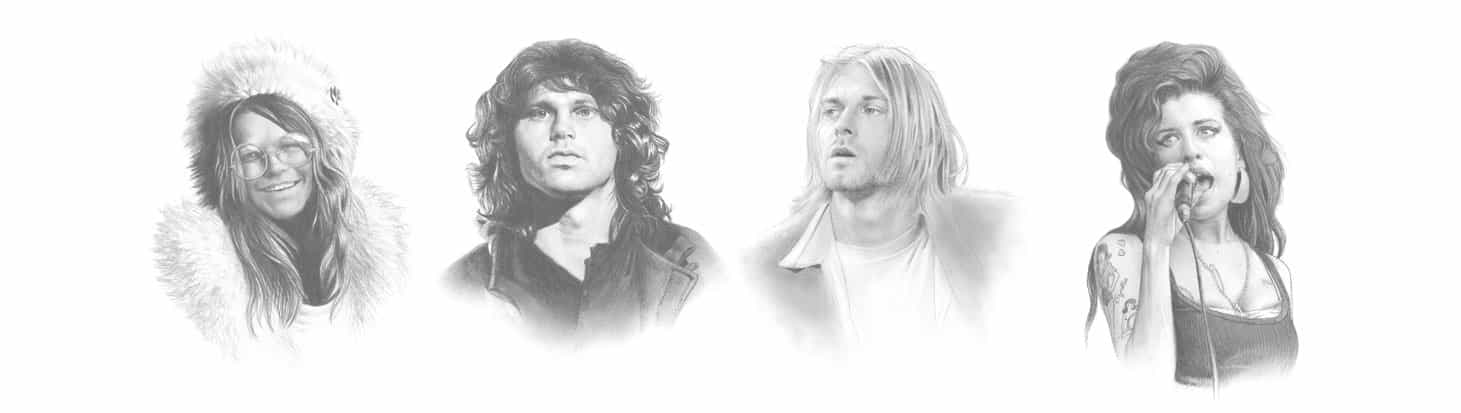

Pour certaines stars déchues, la mort est porteuse de résurrection. Tant de musiciens pop sont morts à vingt-sept ans – Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison et Kurt Cobain, pour ne citer qu’eux – que ce groupe s’est vu immortalisé sous le nom de « Club 27 ». Avant de rejoindre le club en 2001, Amy Winehouse chantait : « Ils ont voulu me mettre en désintox, mais j’ai dit “Non, non, non”. » Si la désintox paraissait peu attrayante, c’était sans doute parce qu’elle barrait la voie de l’immortalité. Le seul moyen peut-être de devenir un dieu du rock pour l’éternité, c’est sans doute de mourir d’une mort précoce.

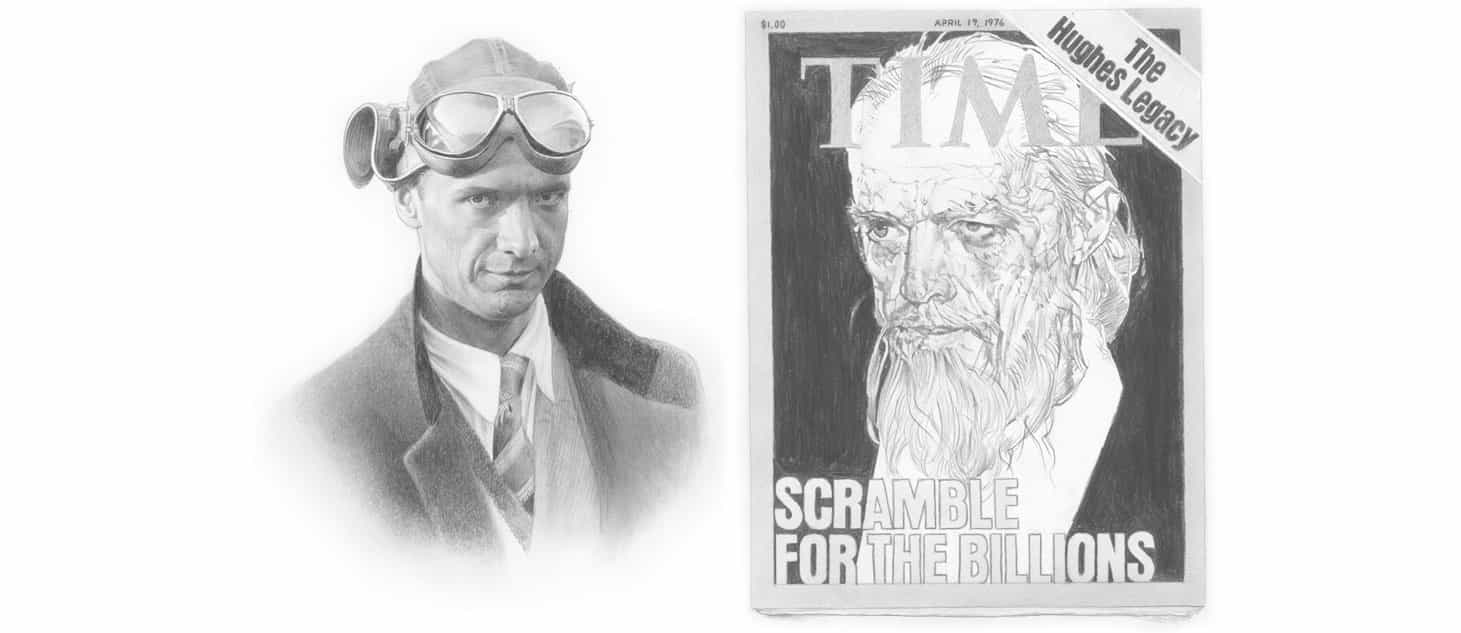

Nous vénérons et méprisons tour à tour les fondateurs des grandes technologies, tout comme nous le faisons des célébrités. La courbe qui a mené Howard Hughes au sommet de la renommée, avant qu’il n’inspire pitié, est la plus dramatique qu’ait jamais connue un fondateur de grand groupe technologique au xxe siècle. Il était né riche, mais s’était toujours intéressé davantage à la technologie qu’au luxe. Il a construit le premier émetteur radio de Houston à onze ans. L’année suivante, il a construit la première moto qui ait jamais roulé dans cette même ville. À trente ans, il avait réalisé neuf films, des succès commerciaux, à une époque où Hollywood était à la pointe de la technologie. Mais Howard Hughes était encore plus célèbre pour la carrière qu’il menait parallèlement dans l’aviation. Il dessinait des avions, les produisait et les pilotait lui-même. Il a inscrit des records mondiaux de vitesse, notamment ceux du vol intercontinental et du vol autour du globe les plus rapides.

Il était obsédé par l’idée de voler plus haut que tout le monde. Il aimait rappeler aux gens qu’il était un simple mortel, pas un dieu grec, ce que les mortels n’affirment que lorsqu’ils veulent susciter la comparaison avec les dieux. Howard Hughes « était un homme auquel on ne pouvait appliquer les mêmes critères qu’à vous et moi », avait un jour déclaré son avocat devant un tribunal fédéral. Il avait payé cet avocat pour tenir un propos pareil, mais selon le New York Times, « ni le juge ni le jury n’ont contesté l’argument ». Quand il fut décoré de la Médaille d’Or du Congrès, en 1939, pour ses prouesses en aéronautique, il ne s’est même pas présenté pour la recevoir – bien des années plus tard, le président Truman la retrouva à la Maison Blanche et la lui fit expédier par la poste.

Pour Hugues, l’année 1946 marqua le début de la fin : il subit alors son troisième crash aérien, le pire. S’il avait péri ce jour-là, il aurait laissé pour toujours le souvenir d’un des Américains les plus audacieux et les plus prospères de tous les temps. Mais il a survécu – de justesse. Il est devenu un obsessionnel-compulsif, souffrant d’une addiction aux antalgiques, et s’est retiré de la vie publique pour passer les trente dernières années de son existence dans un confinement solitaire qu’il s’est imposé de lui-même. Hughes avait toujours agi un peu follement, en se fondant sur l’hypothèse que moins de gens auraient envie de mettre des bâtons dans les roues à un fou. Mais quand son numéro de folie s’est transformé en une existence entière de folie, il est devenu un objet de pitié autant que de respect ou de crainte.

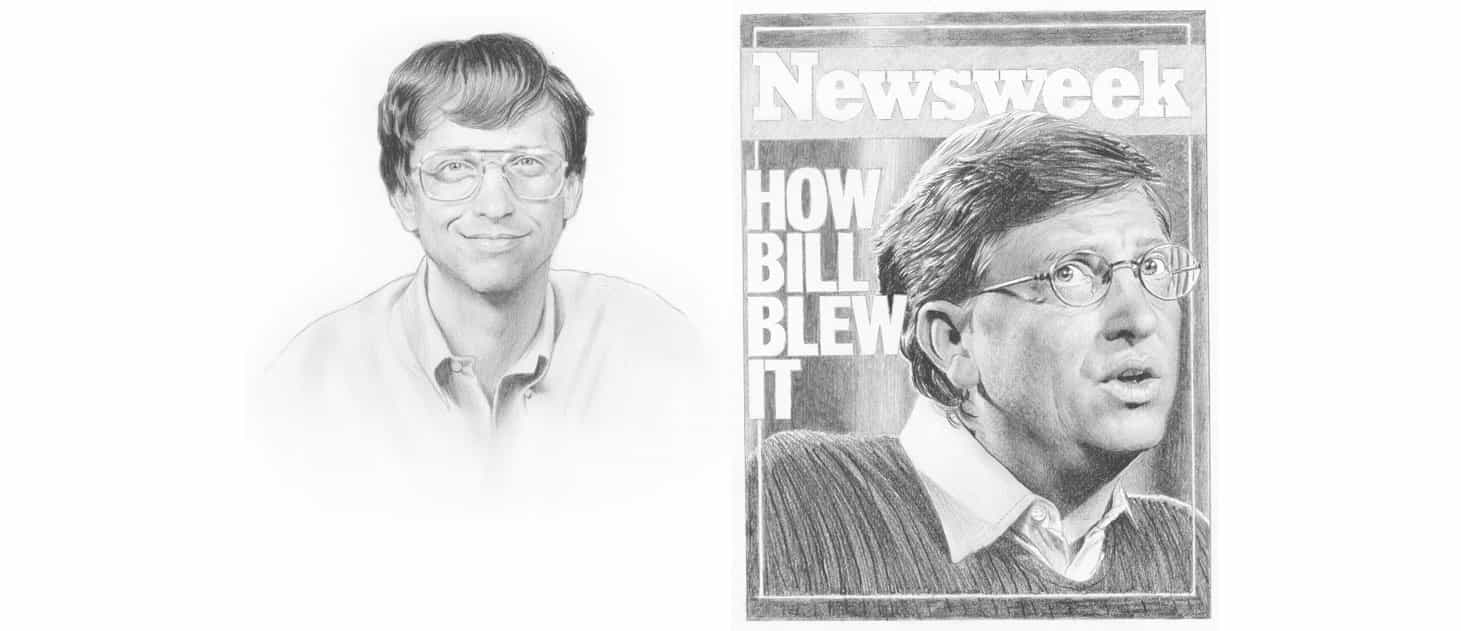

Plus récemment, Bill Gates a montré qu’une réussite très visible peut attirer des attaques très ciblées. Gates incarnait l’archétype du fondateur : c’était à la fois un marginal et un geek en échec scolaire, et l’initié le plus riche du monde. Le choix de ses lunettes de geek s’inscrit-il dans le cadre d’une stratégie pour se construire un personnage public caractéristique ? Ou, imprégné de cet état d’esprit incurable de geek, s’est-il laissé choisir par ses lunettes ? C’est difficile à savoir. Mais il a indéniablement occupé une position dominante : en 2000, Microsoft Windows s’est taillé une part de marché de 90 % des systèmes d’exploitation. Cette année-là, Peter Jennings pouvait s’interroger, en toute légitimité : « Bill Clinton ou Bill Gates. Lequel de ces deux hommes est le plus important pour le monde d’aujourd’hui ? Je ne sais pas. La question mérite d’être posée. »

Le Département américain de la Justice ne s’est pas borné à des questions rhétoriques : il a ouvert une enquête et poursuivi Microsoft pour « comportement anticoncurrentiel ». En juin 2000, un tribunal ordonnait la scission du géant du logiciel. Six mois plus tôt, Gates avait démissionné de son poste de président, après avoir été contraint de passer l’essentiel de son temps à répondre à des menaces judiciaires au lieu d’édifier une nouvelle technologie. Plus tard, une cour d’appel annulait le jugement de scission, et, en 2001, Microsoft concluait un accord de compromis avec le gouvernement fédéral. Mais à ce stade, les ennemis de Gates avaient déjà privé son entreprise du plein engagement de son fondateur, et Microsoft est entré dans une ère de relative stagnation. Aujourd’hui, Bill Gates est plus connu comme philanthrope que comme technologue.

Le retour du roi

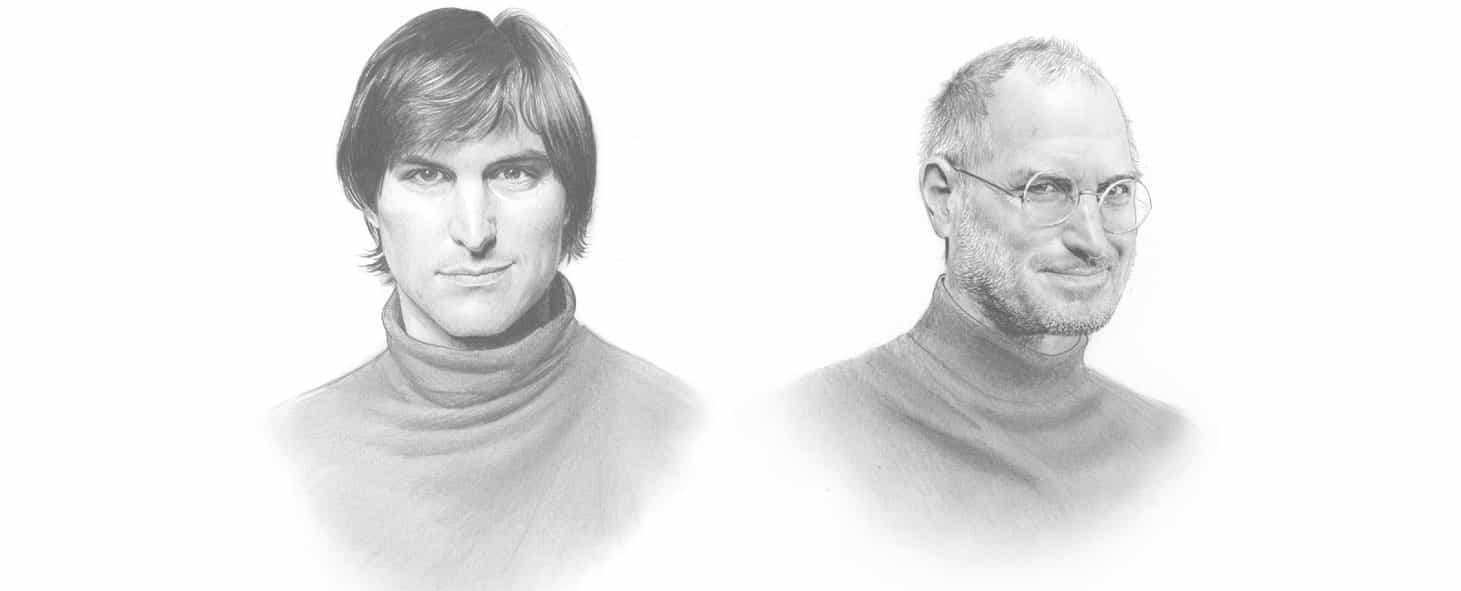

Alors même que les assauts juridiques portés contre Microsoft mettaient un terme à la domination de Bill Gates, le retour de Steve Jobs à la tête d’Apple démontrait la valeur irremplaçable du fondateur d’une compagnie. À certains égards, Steve Jobs et Bill Gates étaient deux opposés. Jobs était un artiste, préférait les systèmes fermés et consacrait l’essentiel de son temps à réfléchir à de superbes produits ; Gates était un homme d’affaires, insistait pour que ses produits restent ouverts et voulait diriger le monde. Mais, dans notre topologie, ils étaient l’un et l’autre à la fois initiés et marginaux, et tous deux poussèrent les entreprises qu’ils ont créées à un degré d’accomplissement que personne n’aurait été capable d’égaler.

Étudiant en situation d’échec qui se promenait pieds nus et refusait de se doucher, Jobs était aussi l’initié de son propre culte de la personnalité. Il pouvait agir en être charismatique ou en cinglé, sans doute au gré de ses humeurs ou de ses calculs ; il est difficile à croire que des pratiques aussi marginales qu’un régime alimentaire à base de pommes et rien d’autre ne faisaient pas partie d’une stratégie. Mais en 1995, toutes ces excentricités se sont retournées contre lui : quand il se heurta au nouveau P-DG, un gestionnaire professionnel mis en place pour imposer la supervision d’un adulte, le conseil d’administration d’Apple l’expulsa de sa propre entreprise.

Le retour de Jobs à la tête d’Apple, douze ans plus tard, suffit à démontrer que la mission la plus importante de toute entreprise – la création de valeur – ne peut se réduire à une formule appliquée par des professionnels. En 1997, quand il fut réengagé au poste de P-DG par intérim, ses prédécesseurs à ce poste, des dirigeants aux états de service impeccables, avaient conduit l’entreprise au bord de la faillite. Cette année-là, Michael Dell eut cette célèbre formule au sujet de la firme à la pomme : « Si c’était moi, qu’est-ce que j’en ferais ? Je fermerais la boutique et je rendrais leur argent aux actionnaires. » Au lieu de suivre le conseil de Dell, Jobs a lancé l’iPod (2001), l’iPhone (2007) et l’iPad (2010) avant d’être contraint à la démission en 2011 à cause de sa santé. L’année suivante, Apple accédait au rang de première capitalisation boursière mondiale.

La valeur d’Apple dépendait d’un facteur crucial : la vision singulière d’un être singulier. C’est ce qui permet d’entrevoir pourquoi, étrangement, les entreprises créatrices de nouvelles technologies ressemblent souvent davantage à des monarchies féodales qu’à des organisations réputées plus « modernes ». Un fondateur unique peut prendre des décisions autoritaires, inspirer une forte loyauté envers sa propre personne et tout planifier des décennies à l’avance. Paradoxalement, des bureaucraties impersonnelles peuplées de professionnels chevronnés jouiront le cas échéant d’une longévité dépassant celle d’une vie humaine, mais agissent ordinairement selon un horizon de court terme.

La leçon à retenir, pour nous, entrepreneurs, c’est que nous avons besoin de fondateurs. En tout état de cause, nous devrions nous montrer plus tolérants envers ces personnages fondateurs qui nous semblent si étranges ou si extrêmes ; nous avons besoin d’individus sortant de l’ordinaire, capables de pousser l’entreprise au-delà d’une simple progression graduelle.

La leçon à retenir, pour les fondateurs, c’est que la place éminente qu’ils occupent et l’adulation dont ils sont l’objet sont soumises à une condition : elles peuvent à tout moment se transformer en pure notoriété individuelle et les exposer à la diabolisation. Alors, prudence.

Avant toute chose, ne sous-estimez pas votre propre pouvoir en tant qu’individu. Les fondateurs sont importants, non parce qu’ils sont les seuls dont le travail possède de la valeur, mais plutôt parce qu’un grand fondateur est capable de tirer le meilleur parti de tous les employés de sa société. Le fait d’avoir besoin d’individus fondateurs, avec toute leur singularité, ne signifie pas que nous soyons tous appelés à vénérer les « figures motrices » qui se veulent indépendantes du monde qui les entoure. À cet égard, Ayn Rand n’était que la moitié d’un grand écrivain : ses méchants étaient bien réels, mais ses héros étaient factices. Galt’s Gulch, la communauté fermée de son fondateur, John Galt, dans le roman La Grève, n’existe pas. La dissidence totale vis-à-vis de la société n’existe pas. Se croire investi d’une autosuffisance divine n’est pas la marque d’une individualité forte, mais celle d’un personnage qui prend l’adoration de la foule – ou ses quolibets – pour une vérité. Le plus grand péril, pour un fondateur, est de devenir trop sûr de son mythe, jusqu’à en perdre le sens commun. Mais pour une entreprise, l’autre danger non moins insidieux serait de perdre tout sens du mythe et de prendre le désenchantement pour de la sagesse.