DAS KIND

Ein wichtiger Mann in meinem Kinderleseleben war Peter Kölln. Ich wusste weder, dass es ihn gab, noch, wer das war, aber er hatte 1820 in Elmshorn ein Haferflockenimperium gegründet und die »blütenzarten Köllnflocken« erfunden, die es ab 1937 unter diesem Markenzeichen in blausilberner Verpackung gab.

Zehn Jahre später war ich vier Jahre alt, aß täglich zum Frühstück blütenzarte Köllnflocken mit Milch, Zucker und Kakao, buchstabierte auf der Tüte herum und freute mich über die Roswitha-Sammelbildchen. Jeder Packung lag ein Märchenbild bei, man konnte die Bilder in Alben kleben, aber für ein Album gab es bei uns kein Geld. Ich sammelte in den Zigarrenkisten von Onkel Hans, er rauchte Handelsgold, und meine Roswitha-Bildchen rochen also zuerst nach Haferflocken, dann nach Zigarren. Damals war noch kein Aufdruck auf den Kisten, dass das Rauchen tödlich sei. Der viel tödlichere Zweite Weltkrieg steckte uns mit ganz anderen Nachwirkungen in den Knochen.

Onkel Hans wohnte mit Opa Albert in der Nähe von meiner Mutter und mir, mein Vater machte sich im Laufe der Jahre immer mehr aus dem Staub und ich aß Haferflocken, um groß und stark zu werden. Groß wurde ich, stark nicht gerade, aber schlau, denn mit fünf hatte ich entziffert, was hinten auf den Bildchen stand. Und da standen nicht etwa die Geschichten zu den Bildern, sondern dort war zu lesen, dass es das »Große Roswitha-Album jetzt zum Preise von DM 1,– beim Lebensmittelkaufmann« zu erwerben gäbe. Und: »Wer jedes Bildchen gleich ins Album klebt, schont seine wertvolle Roswitha-Sammlung und erlebt, wie Seite um Seite ein prächtiges Märchenbuch entsteht.« Darunter: »Köllnflocken kräftigen, ohne dick zu machen.«

Peter Kölln (Hrsg.): Mit Roswitha ins Märchenland. Firma Köllnflocken, Elmshorn 1935 (Bilderbuch mit farbigen Einklebebildern nach Originalen von Roswitha Bitterlich)

Dick wurde ich tatsächlich nicht, aber ein Album gab es auch nicht, obwohl man beim 500-Gramm-Paket Flocken vier Pfennig sparte und somit nach dem Kauf von 25 Pfundpaketen, so wurde akribisch vorgerechnet, schon genug gespart hätte, um ein Album für DM 1,– kaufen zu können.

»Sonst noch was«, sagte meine pragmatische Mutter zu solchen Ansinnen, und die Bildchen blieben in der Zigarrenkiste.

Dass ein österreichisches Wunderkind namens Roswitha Bitterlich diese Bildchen gezeichnet und getextet hatte, wusste ich damals natürlich auch noch nicht, und als ich Jahrzehnte später dieses Roswitha-Album auf dem Flohmarkt entdeckte, stellte ich fest: Sie wurde nicht mal erwähnt, sondern das Buch wurde »gewidmet von der Märchentante der Peter- Kölln-Mühle – Elmshorn.«

Diese Märchentante aber war eben jene Roswitha Bitterlich, die in ihren Bildchen und Verslein mächtig idyllisch und possierlich herumschwurbelte, da war das vielbeschworene Deutsche Wesen noch nicht lange in Misskredit geraten. Roswitha Bitterlich war also, ohne dass ich es wusste, im Grunde meine erste Lyrikerin gewesen.

Mariele und ihr Brüderlein

Sind auf der Welt so ganz allein.

Vater und Mutter leben nicht mehr,

Geldbeutel und Brotsack sind auch leer.

Ich hatte Vater, Mutter und Haferflocken und schätzte mich glücklich.

Die zweite Autorin, an die ich mich noch genau erinnere, war Emma Gündel. Ich bekam zwischen 1948 und 1949 insgesamt viermal ihr Buch Elke, der Schlingel geschenkt: von Patentante Helene, die mir aus abgelegten Armeeklamotten meines Vaters Mäntel und Kleider nähte, von Friseur-Tante Lili, die meine Mutter mit krisseligen Dauerwellen verunstaltete und mir in ihrer Küche fürchterliche Topfschnitte verpasste, von meiner schönen Tante Aneta, die sich mein Onkel Eduard aus Polen mitgebracht hatte, zusammen mit dem Diamantring, den sie trug und »für den ich dem Juden erst den Finger abhacken musste«, O-Ton Onkel Eduard. Und schließlich bekam ich den Elke-Schlingel noch von Onkel Welle unten im Haus, der Rentner war und im Treppenhaus meiner Mutter nachstieg: »Nun seien Sie doch nicht so, meine Frau lässt mich nicht mehr hin und Sie sind doch auch so oft allein.« Der schenkte mir das Buch zum Schulanfang 1949. Meine Mutter brachte es ihm sofort zurück und sagte: »Wir können selber Bücher kaufen.« Das stimmte zwar nicht, wir kamen gerade mal so über die Runden, aber von Onkel Welle wollte sie nichts annehmen, und immerhin hatte ich nun ja auch schon dreimal Elke, der Schlingel von Emma Gündel, die insgesamt zehn Elke-Romane schrieb, von Elke, der Schlingel über Elke im Seewind und Elke lernt Bergsteigen bis zu Leb wohl, Elke. Natürlich habe ich sie alle gelesen.

Emma Gündels Elke, der Schlingel bekam ich insgesamt viermal geschenkt.

Emma Gündel (1889–1968) war Lehrerin gewesen, und mit ihrer Elke-Serie landete sie einen großen Erfolg mit mehr als anderthalb Millionen Exemplaren Auflage. Ihre Elke war ein leicht aufsässiger Charakter, das gefiel mir als Namensschwester ganz gut, und wir hatten noch zweierlei gemeinsam: einen stets abwesenden Vater und eine schwache Lunge. Ich soll, sagte meine Mutter, bei der Geburt erst mal gehustet statt geschrien haben, und bis man mir mit Anfang zwanzig die Hälfte meiner total kaputt gehusteten Lunge herausoperierte, hatte ich so viele Lungenentzündungen, dass kein Mensch sie mehr zählte. Aber für eine Kur fehlte auch hier das Geld, ich musste mit Kamillendampf unterm Handtuch inhalieren und viel liegen. Liegen und lesen. Die Elke im Buch, die an Blutarmut und »zarter Lunge« litt, kam für sechs ganze Monate auf den Sonnenhof im Holsteinischen und war danach stark und gesund. Die hatte es gut! Die hatte es überhaupt gut: Die hatte noch vier ältere Geschwister. Ich hatte niemanden. Meine Eltern hatten sich kein Kind im Krieg gewünscht, und entsprechend fand ich kaum statt. Ich las und las. Ich suchte mir meine Freunde, Geschwister, Familie in den Geschichten. Zum Glück hatte meine sonst so strenge Mutter immer einen Sinn für Bücher. Sie sorgte für eine Dauerkarte in der Gemeindebibliothek, und weil ich schon als Kind eine schöne Schrift hatte, durfte ich dort bald Karteikärtchen beschriften, musste gar nichts mehr zahlen und durfte so viel ausleihen, wie ich wollte. Mädchenbücher zunächst, natürlich.

Und sehr gern wurde mir dann auch in späteren Jahren noch eine andere Elke von einer anderen Autorin geschenkt, nämlich Elke zahlt Lehrgeld von Eva Schäfer.

»O, diese Elke!« ist hier der tägliche Stoßseufzer. Das Buch ist eine unerträglich öde Schmonzette, in der alberne Streiche eine Rolle spielen, aber: »Wenn Mutti dagewesen wäre, dann wäre ich niemals so boshaft und aufsässig gewesen! Aber natürlich war das keine Entschuldigung, denn gerade weil Mutti fort war, hätte Elke ja ganz besonders vernünftig und gewissenhaft sein sollen.«

Elke zahlt Lehrgeld von Eva Schäfer ist eine öde Schmonzette.

Ich habe dieses Buch übrigens damals nie gelesen, ich war, als es erschien, schon zu alt für Kinderbücher, und es ging ja wohl auch nur um den Titel. Jaja, Botschaft angekommen. Erst jetzt hab ich mal hineingeschaut und es voller Entsetzen sofort weggelegt. Aber die Emma-Gündel-Bücher aus den Dreißigerjahren haben mich als Kind durchaus erreicht.

Als ich ein Kind war, gab es jede Menge solcher Mädchenbücher. Unsere kleine Gemeindebibliothek führte streng getrennte Regale für Mädchen und Jungen, und ich las mich dann eben erst mal durch die Mädchen, bis mich mit elf oder zwölf Karl May rettete. Die Jungen lasen Dampfer in Seenot, Sturm auf See, Gorilla greift an oder Der kleine Heinz hat viel zu tun und Horst wird Förster.

Mädchen konnten ruhig auch Jungsbücher lesen, aber nie hätte man einen Jungen mit einem ausgewiesenen Mädchenbuch erwischt.

Wir Mädchen lasen Ursula hat ein Ziel, Der Zopf ist ab, Peggys Abenteuer in Ägypten, Krach um Kati und Alle Achtung, Christine.

Wir Mädchen lasen Mädchenbücher, eins so blöd wie das andere.

Eins war so blöd wie das andere, aber dann gab es ja auch noch die herrlichen Märchen und Sagen, es gab Daniel Defoes Robinson Crusoe und Stevensons Die Schatzinsel, das war dann was für alle, für Mädchen und Jungen.

R. L. Stevensons Die Schatzinsel – das war dann was für alle, für Mädchen und Jungen.

Aber im Grunde galt schon damals: Mädchen konnten ruhig auch Karl May oder Abenteuerbücher lesen, aber nie hätte man einen Jungen mit Alle Achtung, Christine oder sonst einem ausgewiesenen Mädchenbuch erwischt.

Das fing so früh schon an: Frauen lesen Literatur von Männern, über Männer, Männer lesen in aller Regel nicht Literatur von Frauen. Vor diesen Kinderregalen in der Gemeindebibliothek entschied sich bereits, dass ich später zu Flaubert, Tschechow, Don DeLillo greifen würde, aber Wolf-Rüdiger nicht zu Virginia Woolf, den Schwestern Brontë oder Anna Achmatowa. Aber, auch das sei erwähnt, Mädchen wie Jungen wurden angesprochen, unterhalten und vor Nachkriegsgrau gerettet von den simplen, aber spannenden Büchern der Engländerin Enid Blyton, ihren Serien der fünf Freunde, der Abenteuer, Rätsel, Geheimnisse, wir lasen das alles gierig einfach so weg und ahnten nicht, dass wir es mit der fleißigsten aller Schriftstellerinnen zu tun hatten: Enid Blyton, die mit nur 61 Jahren von Alzheimer getroffen wurde, schrieb in ihrem nicht sehr langen Erwachsenenleben 750 Romane, mehr als 10.000 Kurzgeschichten, hatte Auflagen von über 600 Millionen in vierzig Ländern, und sie traf genau den Ton, auf den wir Kinder ansprangen. Wurde sie kritisiert, soll sie geantwortet haben, Kritik von Leuten über zwölf interessiere sie nicht.

Enid Blyton (1897–1968), eine der produktivsten und meistverkauften Autorinnen der Welt.

Unsere Herzen hat sie bis heute, denn ihre Bücher vermitteln außer Spannung und Unterhaltung, dass man auch vermeintlich niedrig gestellte Menschen wie Dienstpersonal oder Putzfrauen gefälligst mit Respekt behandelt und dass überhaupt alle Menschen gleich viel wert sind. Da hatten uns unsere Weltkriegseltern etwas anderes vorgelebt.

Literarisch gesehen waren das sicher keine Perlen, aber meine lebenslange Lesefreude hat Enid Blyton ganz wesentlich mit angefacht, und ihre Georgina in der Fünf-Freunde-Serie hat mir ein sehr anderes, freieres, selbständigeres Mädchenbild gezeigt als das von Pucki, Nesthäkchen, dem Trotzkopf oder Elke, dem Schlingel. So, wie mir Hugh Loftings Serie der Dr. Dolittle-Bücher den Grundstein für meine lebenslange Liebe zu Tieren legte. Er behauptete, die Tiersprache könne man lernen, und er hat recht: ich kann sie. Danke, Hugh Lofting, du wichtiger Mann unter all meinen Autorinnen!

Ich ging immer nur – und das bis zum Abitur – auf reine Mädchenschulen, und die meisten meiner Lehrer waren Lehrerinnen. Gute Lehrerinnen, bis auf die Mathematiklehrerin Frau Franz, die mich anblaffte, seit wann Arbeiterkinder nun auch schon Abitur machen müssten. Meine Deutschlehrerinnen haben mich immer gefördert und mir früh Lektüretipps gegeben, aber ich hatte einfach sehr lange keine Ahnung davon, warum Horst Förster werden wollte, wie man einen Dampfer in Seenot in den Griff kriegt und was so ein kleiner Heinz denn alles zu tun hat. (Im Grunde weiß ich es bis heute nicht!)

Aber ich lernte alles über das, was Mädchen tun sollten: stricken, lieb sein, sich schön kämmen, der Mutti zur Hand gehen und Ordnung halten. In all diesen Mädchenbüchern ging es um die Förderung des Familienzusammenhalts, denn die funktionierende Familie war die Grundlage für das Funktionieren des Staates, und dass ein Mädel nicht einst heiratete und Mutti wurde, schien undenkbar.

Ich hatte keine Familie, ich war fast immer allein, mein Vater sauste irgendwo herum, meine Mutter arbeitete, ich saß in der Wohnküche neben dem Ofen und las mich raus aus diesem einsamen Kinderleben. Das lesende Kind ist immer erst mal das angenehme Kind. Es sitzt still in seiner Ecke und stellt nichts an. Man bemerkt es kaum. Aber es liest sich eben auch weg aus seiner Umgebung, es liest sich in andere Welten, andere Familien, und irgendwann gibt es, gab es kein Zurück mehr ins Essener Nachkriegsgrau und zu diesen kreuzunglücklichen, pädagogisch höchst unbegabten Eltern.

Denn Literatur hat immer auch eine unterwandernde Wirkung, sie trägt uns davon aus unserer Umgebung, und mit dem Weg zurück kann es heikel werden. Der Autor Peter Turrini schreibt in seiner Biographie des Lesens:

Es gibt die schöne Geschichte vom Buben auf dem Lande, dem ein Lehrer oder ein Pfarrer ein Buch gibt und dem sich die Welt der Phantasie eröffnet. Der Bub liest und liest, wird gescheiter und gescheiter, und eines Tages wird er, der arme Bub vom Lande, Lehrer oder Professor oder Pfarrer. Die Geschichte ist als Biographie denkbar, auch meine gleicht ihr im ungefähren, und doch ist sie eine Illusion: Sie verschweigt, weil sie von der glücklich machenden Moral des Aufsteigens ausgeht, den Preis, den dieser Aufstieg kostet. Sie unterschlägt die andere Geschichte, die unter der schönen liegt, die Geschichte der Entfremdung von seiner Umgebung, den Verlust sozialer Wirklichkeit, die Einsamkeit des Aufsteigenden, des Lesenden.*

* Aus: Peter Turrini. Mein Österreich. Reden, Polemiken, Aufsätze. Luchterhand 1988.

Schläge und Köllnflocken sind nicht alles, was ein Kind braucht. Jetzt wird aus dem so bequem ewig lesenden das sogenannte schwierige Kind. Natürlich gab es Sprüche wie: »Du verdirbst dir die Augen« oder: »Das ist noch nichts für dich« oder: »Draußen scheint die Sonne.«

Ich habe mir die Augen verdorben, es war noch nichts für mich, und die Sonne schien in meinem Kopf und rettete mich vor Armut, Enge, Kleinkariertheit und den üblichen Nöten und Komplexen einer Heranwachsenden. Wenn ich mich, während ich der Kindheit allmählich entwuchs, dumm und hässlich fand, so war die Herzogin in Alice im Wunderland allemal dümmer und hässlicher; war ich todunglücklich verliebt, waren Anna Karenina und Madame Bovary ja wohl allemal unglücklicher; fühlte ich mich schlecht, weil ich mal wieder Essen ins Klo gekippt hatte, wusste ich: Raskolnikoff ist schlechter, der hat nur mal eben so gemordet, um zu wissen, wie sich das anfühlt; und wenn ich keinen Sinn im Leben sah, dachte ich an Jens Peter Jacobsens Niels Lyhne, der doch immerhin stehend sterben wollte – eine Möglichkeit noch zum Heldentum ganz am Schluss.

Kurzum: Das Lesen hatte für mich von allem Anfang an eine tröstende, lebensrettende und Leben erklärende Funktion. Die hat es immer noch, vorausgesetzt, der Autor ist in der Lage, eine wirkliche Geschichte zu erzählen und eine adäquate Sprache dafür zu finden – das, was wir ja wohl gute Literatur nennen.

Wer aufschlägt und liest und einsteigt in ein Buch, stößt ab vom Ufer, das er sonst bewohnt und wagt sich, wohin auch immer, hinaus, auf unbekannte Fahrt.*

* Aus: Christian Hart-Nibbrig. Warum lesen? Suhrkamp 1983.

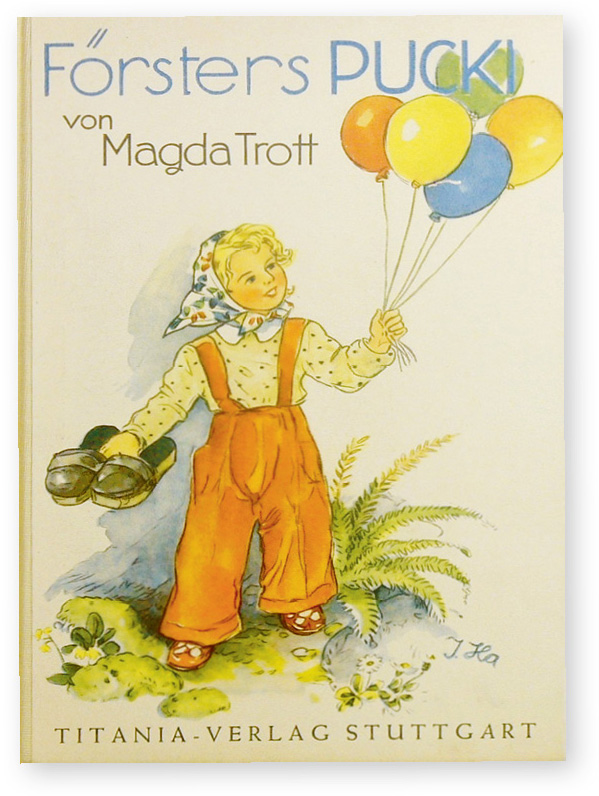

Aber ehe ich aufmüpfig wurde, las ich mich wacker und durchaus begeistert durch diesen ganzen Mädchenkram, zunächst zwölf Bände Försters Pucki von Magda Trott, nein, alle zwölf las ich nicht, aber doch Puckis erstes Schuljahr, Puckis neue Streiche und Pucki kommt in die höhere Schule. Pucki als junge Braut, als Mütterchen oder Puckis Lebenssommer – das interessierte mich dann nicht mehr.

Magda Trott, (1880–1945) vermittelte mit ihrer zwölfbändigen Pucki-Serie ein erzkonservatives Frauenbild: Mädchen hatten vor allem eines zu sein: artig!

Puckis Leben glich in vielem sogar dem meinen. Zwar hatte sie das Glück, ein Försterkind zu sein, während ich Wälder und Tiere vorwiegend aus Büchern kannte, aber ihre Erziehung war meiner sehr ähnlich: Liebesentzug hieß das Zauberwort. Bei Försters wurde zwar nicht geschlagen wie bei uns, aber solche Sätze kamen mir doch sehr vertraut vor:

»Du bist an allem schuld. Wenn die Mutti jetzt sehr krank wird, dann hast du es dir zuzuschreiben, du unartige Pucki! Vati will dich nicht sehen, er ist so traurig über dich. Vati grämt sich, weil er ein solch unartiges Kind hat.«

Einmal verirrt sich Pucki, die eigentlich Hedi heißt, im Wald und bleibt eine Nacht weg. In dieser Nacht bekommt die Mutter noch ein Kind. Und was kriegt die zurückgekehrte Pucki zu hören? »Nun, unsere Hedi war fortgelaufen, ist eine Nacht weg gewesen, da haben wir uns eben ein anderes Mädchen geholt.«

Die Eltern sind rüde, die Simulation der Familienidylle bleibt aber immer erhalten und Pucki hat sich anzupassen, was auch geschieht. Sie lernt, dass ein braves Mädchen einmal Hausfrau und Mutter wird und welche Gesetze dann gelten: »Wenn die Mutter ruft, hast du sofort zu kommen!« Auch Claus Gregor, der ältere Jugendfreund, den Pucki heiraten wird, hört mit der Erziehung nicht auf: Er schenkt ihr ein Kästchen, in das sie für jede gute Tat eine weiße, für jede schlechte eine schwarze Bohne legen muss, das fördert die Gewissensbildung, und »artig« ist das Wort, das in den Puckibüchern am häufigsten vorkommt. Artig hatte man zu sein.

Ich kann mir nicht verkneifen, diesen Beginn des zweiten Kapitels aus Försters Pucki zu zitieren:

»Mutti, liebe Mutti, zieh mir nicht das alte Kleid an! Ich möchte heute keine Frau sein, sondern ein Junge!« Frau Sandler schüttelte den Kopf. Das hübsche, neue Kleidchen schien keinen Eindruck auf Hedi gemacht zu haben. »Du sollst niedlich aussehen, wenn du heute Nachmittag zu Onkel und Tante Niepel fährst.«

»Mutti, bitte, bitte, ich möchte ein Junge sein. Ich hole mir meine Höschen.«

»Aber Hedi, du kannst nicht in den Spielhöschen zu Besuch gehen.« »Ich kann schon, Mutti.«

»Warum willst du das neue Kleid nicht anziehen?«

»Weil der Paul dann sagt, dass ich ein dummes Mädchen bin. Bei Onkel Niepel dürfen wir auf die hohe Leiter kriechen. Und wenn ich dann ein Mädchen bin, lassen mich die Jungen nicht rauf. – Ich möchte heute ein Junge sein.«

»Du brauchst mit den drei Buben nicht immer mitzuklettern. Kleine Mädchen müssen artiger sein als Jungen.« »Warum denn, Mutti?«

Ja, warum denn, Mutti? Die Mutti weiß es:

»Weil der liebe Gott sie nicht so kräftig geschaffen hat wie die Knaben.«

Aber es ist nicht nur mal wieder der liebe Gott schuld, sondern:

»Du bist unser liebes kleines Mädchen und sollst es bleiben. Ich möchte ein artiges kleines Mädchen haben.«

Basta, aus, Schluss, Ende der Diskussion, artig sein. Was die hübschen feinen Kleidchen betraf, hatte ich Glück: Weil ich immer mit den Jungens in den Trümmergrundstücken rumkroch, musste ich bald keine schönen Kleidchen mehr tragen. Ich kriegte eine Lederhose, die vor Dreck stank und von alleine stand, und musste damit auf allen Klassenfotos nach ganz hinten.

Hier durfte ich, weil es ein Ausflug war, mit der fatalen Lederhose ausnahmsweise mal nach vorn, erste Reihe links.

Ich möchte noch einen Satz aus Försters Pucki zitieren, und zwar lenkt Pucki natürlich ein und sagt doch tatsächlich: »Ich will ja auch eine liebe Mutti werden, so eine liebe Mutti, wie du eine bist. Musstest du immer artig sein, Mutti, damit du so eine liebe Frau geworden bist?«

Es ist aus heutiger Sicht nicht zu begreifen, was für ein Frauen- und Mädchenbild diese Bücher in den Fünfzigerjahren propagierten. Ich fasse es nicht, dass ich das alles damals mit Begeisterung gelesen habe. Ganz sicher haben solche Bücher dazu beigetragen, dass wir heranwachsenden Mädchen uns anfangs nur so schwer und dann so radikal aus überlieferten Frauenrollen lösten. Und noch weniger fasse ich das alles, wenn ich heute weiß, dass ausgerechnet Magda Trott bis in die späten Zwanzigerjahre eine der engagiertesten Frauenrechtlerinnen ihrer Zeit war, die schon 1907 eine Bank für Frauen gründen wollte und von einem Frauenstaat träumte. Die Pucki-Bände aber wurden in den Dreißigerjahren geschrieben und fügen sich ganz nahtlos in die aufkommende deutschnationale Gesinnung der Nazis und deren Frauen- und Familienbild ein.

Ich wollte sein wie die kleinen Heldinnen in meinen Büchern, aber »artig« war verdammt schwer, schon deshalb, weil man nie wusste, wie man es überforderten Eltern recht machen sollte, die gerade ein durch ihre Mitschuld komplett zerstörtes Deutschland wieder aufbauten, deren Vergangenheit ein Desaster, deren Gegenwart eine große Anstrengung und deren Zukunft nicht viel mehr als eine vage Option war. Das Kind sollte es mal besser haben, und um es besser zu haben, musste es eben lernen und artig sein, das war zumindest das hilflose Programm.

Else Ury war die Verfasserin der berühmten zehnbändigen Jugendbuchreihe Nesthäkchen, in der sie das Leben der blonden Arzttochter Annemarie Braun erzählt.

Die Nesthäkchen-Reihe von Else Ury war da schon viel fortschrittlicher. Das waren auch zehn Bände, es begann mit Nesthäkchen und ihre Puppen und ging über die Backfischzeit durch die Ehe bis zum weißen Haar und dem Ersten Weltkrieg. Die Reihe begann so:

Habt ihr schon mal unser Nesthäkchen gesehen? Es heißt Annemarie, ein lustiges Stubsnäschen hat unser Nesthäkchen und zwei winzige Blondzöpfchen mit großen, hellblauen Schleifen. »Rattenschwänze« nennt Bruder Hans Annemaries Zöpfe, aber die Kleine ist ungeheuer stolz auf sie. Manchmal trägt Nesthäkchen auch rosa Haarschleifen und die Rattenschwänzchen als niedliche kleine Schnecken über jedes Ohr gesteckt. Doch das kann es nicht leiden, denn die alten Haarnadeln pieken.

So viel zum Thema Rattenschwänze – Elke mit Mama 1948

Das Nesthäkchen heißt Annemarie Braun und hat zwei Brüder, den braven Hans und den frechen Klaus, und sie selbst ist ein wildes, temperamentvolles Mädchen. Im Verlauf der zehn Bände macht sie Abitur und studiert Medizin, der geliebte Vater ist schließlich auch Arzt, wenngleich sie ihr Studium für die Familie natürlich später an den Nagel hängt und eine höchst mittelmäßige Hausfrau wird. Als sie noch Kind ist, gibt es jede Menge Personal, Kindermädchen, Hausmädchen, Köchin, es gibt Tanten und Onkel und die liebe Großmutter.

Ich war neidisch ohne Ende.

Das Nesthäkchen hatte alles – ich war neidisch ohne Ende.

Wir hatten drei Zimmer, wovon eines an ein seriöses Fräulein vermietet wurde, weil wir das Geld brauchten. Im Wohnzimmer schliefen die Eltern, auf dem Küchensofa ich, und als mein Vater endgültig wegblieb, hatte ich das Wohnzimmer (immer eiskalt, geheizt wurde nur, wenn Besuch kam, mit einem Heißluft brüllenden Elektromonster namens »Molli«), und meine Mutter zog in die Küche, weil sie abends eh lange dort herumwuselte und für mich vorkochte. Jeden Mittag nach der Schule wärmte ich das Vorgekochte auf und aß es allein, lesend. Was mir nicht schmeckte, kippte ich einfach ins Klo. Das Klo war auf dem Flur, wir teilten es mit anderen Bewohnern, und ein Bad gab es nicht, nur Wasser in der Küche, auch das seriöse Fräulein holte sich da das Wasser in Kannen und Schüsseln. Bei Nesthäkchen aber war alles aufs Beste geregelt, ja, da hätte ich auch leicht artiger sein können! Und sie war es nicht mal, sie war alles andere als artig, verdammt, die hatte doch alles?

Der Salon, das Parkett, die schwere Tischdecke, die eins-a-frisierte Mutter im Seidenkleid, das Lockenköpfchen mit Kittel und Lackschuhen – mit meiner Wirklichkeit hatte das alles gar nichts zu tun. Lederhose statt Kittelchen, Linoleum statt Parkett, und meine Mutti schien mir damals schon uralt und verbraucht. Von der Vergangenheit wurde geschwiegen, die Gegenwart wurde beseufzt, die Zukunft strahlte zumindest für das Kind dagegen in hellstem Licht, vorausgesetzt, das Kind war – na, eben artig. Als gäbe es Zukunft ohne aufgearbeitete Vergangenheit. Stilistisch sind die Nesthäkchen-Bände ein grausamer Kitsch, da wurde uns Kindern allerhand zugemutet. Kleiner gekürzter Auszug aus Nesthäkchen und der Weltkrieg, in den frühen Zwanzigerjahren erschienen:

Ein wenig schlug den kleinen Mädchen das Herz, als die Verwundeten in ihren blau-weißgestreiften Anzügen jetzt den Saal betraten. Fröhliche Jugend bedrückt Krankheit und Elend. Trotz der Schmerzen aber, die sie erdulden mussten, sahen die bleichen Soldaten zufrieden und dankbar aus. Der deutsche Soldat zeigt nicht nur im Kampfe seinen opferfreudigen Mut, sondern auch dem unerbittlichen Schicksal gegenüber.

Und nun, es ist Weihnachten, einer der Ärzte setzt sich ans Klavier und spielt Stille Nacht, heilige Nacht:

Da blinkte manche Träne im rauen Kriegerauge – und keiner schämte sich derselben.

Nesthäkchen und der Weltkrieg: »Da blinkte manche Träne im rauen Kriegerauge.« Stilistisch ein grausamer Kitsch.

Mit sowas sind wir aufgewachsen!

Else Urys Biografin Marianne Brentzel schreibt: »Else Ury war eine unpolitische, konservative Frau des deutschen Bürgertums, die mit großer menschlicher Anteilnahme das Massenelend der Arbeitslosigkeit sah und im Sog der Massenbegeisterung Hitler für eine mögliche Lösung aus der tiefen Staatskrise hielt. Sie hat 1933 die Augen vor der politischen Wirklichkeit verschlossen, wie sie es vor den Geschehnissen im öffentlichen Raum ihr ganzes Leben getan hat. Sie hat einmal mehr der heilen, deutschen Familie ein Denkmal setzen wollen.«*

* Aus: Marianne Brentzel. Mir kann doch nichts geschehen. Das Leben der Nesthäkchen-Autorin Else Ury. Ebersbach & Simon 2015.

Else Ury (1877–1943); von den Nazis ermordet.

Else Ury war Jüdin, sie wurde 1943 in Auschwitz ermordet, und ihre Biografin Marianne Brentzel fügte der Nesthäkchen-Reihe 1992 einen letzten Band mit dem makabren Titel Nesthäkchen kommt ins KZ hinzu. Das war aber viel später, davon und vom Leben der Else Ury wusste ich als Kind nichts. Ich las diesen Schwulst und nahm alles ernst. Nesthäkchens Mutter ist Hausfrau, der Vater Arzt, man lebt in Berlin-Charlottenburg in der Knesebeckstraße. Als ich Jahrzehnte später in Berlin studierte und die Knesebeckstraße entdeckte, war ich verblüfft, dass es die wirklich gab, und glaubte sofort, dass dann auch alles andere in diesen Büchern gestimmt haben musste!

In Berlin-Moabit erinnert vor der Solinger Straße 10 ein Stolperstein an Else Ury, die dort gewohnt hatte und 1943 in Auschwitz starb.

Überhaupt habe ich mir damals nie Gedanken darüber gemacht, wer diese Bücher geschrieben hat. Ich habe sie einfach gelesen und jedes von ihnen für bare Münze, für eine wahre Geschichte genommen, wie meine Märchen von Grimm, Andersen, Bechstein, wie meine Deutschen Heldensagen, wie die Sagen des Klassischen Altertums: Zuerst einmal war alles wahr. Es gab Drachen, Könige, sprechende Tiere, man konnte leicht in etwas verwandelt werden oder musste sieben Jahre dienen, um die Prinzessin zu befreien. Nur mein eigenes Leben war langweilig, und es dauerte lange, bis ich begriff: Die Phantasie ist das, was uns in den Büchern am Leben hält. Man kann sich Geschichten einfach ausdenken!

Das war der Punkt (ich war zehn oder elf Jahre alt), an dem ich selbst zu schreiben begann, mit Pelikanfüller und grüner Tinte in Vokabelheftchen. Lenchen hieß meine Heldin (mein zweiter Vorname ist Helene). Lenchen war sehr allein und rettete ständig arme Kinder aus brennenden Häusern oder vor bösen Ungeheuern.

»Mach du lieber deine Schularbeiten«, sagte meine Mutter, und meine Lenchen-Romane verschwanden Heftchen für Heftchen ungelesen im gusseisernen Küchenofen.

Also gab ich das Schreiben wieder auf und las Nesthäkchen.

Ich las neben Nesthäkchen auch die Trotzkopf-Bände von Emmy von Rhoden. Backfischroman wurde so etwas genannt, wir heranwachsenden Mädchen waren damals auch keine Teenager, sondern eben Backfische, irgendwas Unfertiges, und die Jungen waren Halbstarke. Mädchen konnten nicht halbstark sein.

Der Trotzkopf hieß Ilse, war Halbwaise und kam frech ins Internat und gut erzogen wieder raus. Emmy von Rhoden, die den Erfolg des ersten Bandes nicht mehr erlebte, hatte eine (gewiss artige!) Tochter, Else Wildhagen, die die Geschichte von Trotzkopf als Ehefrau und Großmutter fortschrieb. Mich interessierte aber immer nur die Jugend, und ich frage mich heute, wer denn die anderen Puckis, Nesthäkchen, Trotzköpfe im weißen Haar eigentlich las, in denen die kindliche Heldin erwachsen und angepasst war?

Der Trotzkopf von Emmy von Rhoden (1829–1885) gehörte als sogenannter Backfischroman zur Standard-Lektüre heranwachsender Mädchen und ist auch heute noch bekannt.

Ich habe auch nie begriffen, wieso alle vier Bände der Trotzkopf-Reihe 1962 noch einmal neu aufgelegt wurden. 1962! Da stand die Welt während der Kubakrise am Rande eines Atomkrieges, aber in Deutschland erschien mit allen vier Bänden der Trotzkopf von 1885? Versteh einer diese Welt und die Ideen der Verlage.

Als Ilse ins Internat geschickt wird, sagt sie trotzig zu ihrem Vater:

Du selbst hast mir ja oft genug gesagt, ein Mädchen brauche nicht so viel zu lernen, das allzu viele Studieren mache es erst recht dumm!

Und das 1962? Grundguter Himmel.