Lima. – L’hôpital français. – Les monuments. – Le Panthéon. – L’hôpital duc de Mayo. – L’hacienda l’Infanta. – La fabrication du sucre. – Les édifices religieux. – Sainte Rose de Lima. – L’Établissement de Belem, et les Congrégations françaises. – Excursion à Chicla. – Le chemin de fer transandin. – Un oncle d’Amérique. – Les Indiens et la magie. – Le sorroche. – Retour à Lima. – Payta. – Navigation vers l’Équateur.

La ville de Lima, avec ses nombreux clochers, ses balcons en encorbellement, rappelle le sud de l’Espagne. Je ne sais pas pourquoi on a tout dernièrement défendu ces sortes de balcons. Ils empêchent le soleil de chauffer directement le mur des appartements, qui demeurent ainsi plus frais. La capitale du Pérou est en ce moment occupée par les troupes chiliennes, et offre l’aspect d’une ville morte. La population, qui était de 180 000 habitants, est en décroissance ; le commerce est paralysé, et beaucoup d’étrangers, ne faisant plus leurs affaires, s’en vont. Espérons que tout cela cessera à la conclusion de la paix.

Dans mes nombreuses visites, j’arrive chez le président du club français et de la Chambre de commerce française. M. Jules Fort, avec une extrême amabilité, se fait mon cicerone et me conduit d’abord à l’hôpital français, sorte de maison de santé dirigée par les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Notre colonie ne compte en ce moment qu’environ 500 membres, et la maison qui reçoit gratuitement les Français, reçoit, moyennant 2 soles par jour, les malades des autres nations. Elle est parfaitement tenue et jouit d’un beau jardin. Cette œuvre, qui a coûté à la petite colonie des centaines de mille francs, montre son patriotisme et sa charité : elle a aussi ouvert une école française pour les enfants des deux sexes.

Non loin de là, nous passons devant la Penitenciera et la prison, deux des principaux établissements de Lima, et arrivons au jardin de l’Exposition. C’est là que se trouvaient les belles statues, les vases, les animaux qui maintenant ornent les places et jardins de Santiago et des autres villes du Chili.

Nous parcourons les quartiers du centre, ornés de beaux magasins ; mais les marchandises restent sans acheteurs. Le vainqueur a imposé de 10 000 soles les personnes riches du pays ; il interdit le retrait de l’argent des banques et la vente des propriétés : tout est paralysé. Il perçoit pour son compte les droits de douane, qu’il a doublés, et l’importateur, privé du bénéfice d’un entrepôt, est obligé de payer en argent comptant les droits dans la quinzaine de l’arrivée des marchandises.

Je passe la soirée chez M. Cabrai, ministre de la République argentine. Ce jeune diplomate, récemment marié me présente à sa famille avec la simplicité des anciens temps. La jeune épouse, dans un dîner exquis, veut bien me faire connaître les principaux plats et fruits du Pérou.

Pour se former une idée d’un pays, il ne suffit pas de voir les villes et la vie qu’on y mène : il faut savoir encore comment on cultive la campagne. M. Martinet, gérant de la propriété l’Infanta, une des principales du Pérou, veut bien accepter de me la faire visiter lui-même. Elle est à trois quarts d’heure de chemin de fer de Lima ; nous nous donnons rendez-vous à 9 heures à la station ; mais auparavant M. Jules Fort et son ami Paul Carriquiry ont la bonté de me conduire au Panthéon. Une voiture nous a bientôt transportés à l’autre bout de la cité, à la ville des morts. Sous une coupole repose un Christ de marbre, vrai chef-d’œuvre d’art. Des compartiments nombreux reçoivent les corps dans de petites voûtes superposées jusqu’à la hauteur de 2 mètres, d’après le système des cimetières d’Italie. L’espace intermédiaire est occupé par de riches monuments qui révèlent l’opulence des temps passés. Je remarque une pauvre chola (Indienne) qui porte sur son sein son enfant mort et vient l’enterrer de ses mains.

Du cimetière, nous passons à l’hôpital due de Mayo ; il est affecté en ce moment aux malades de l’armée d’occupation. D’un vaste polygone au centre partent 12 rayons formant 12 grandes salles ; l’espace entre les salles sert de jardins ou promenoirs. – Le tout est enfermé par un bâtiment formant clôture et contenant d’autres salles qui donnent sur un porticat. Ces portiques même sont encombrés de malades en ce moment. Nous y voyons les blessés de la bataille de Huamacuco ; de nombreux fiévreux atteints de la typhoïde ; beaucoup de malades syphilitiques. 25 Sœurs de Charité françaises ont la direction de l’établissement. Elles dirigent aussi l’hôpital civil, les enfants trouvés, les orphelinats et l’hospice des fous. M. Fort y a conduit dernièrement un jeune Français, empoisonné par une herbe terrible que connaissent les Indiens. Ce poison rend fou d’une folie inguérissable, et ne laisse absolument aucune trace dans l’organisme, en sorte que l’autopsie ne peut le constater.

À 9 heures nous sommes à la station, et vers 10 heures à la hacienda l’Infanta. Elle appartient à MM. Althaus et Tenaud, demeurant en ce moment à Paris. Elle a une surface de 550 hectares, la plupart plantés en canne à sucre. Un magnifique château entouré d’un superbe parc s’offre à nos yeux. La construction est admirablement comprise pour les besoins du pays : un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol, grande élévation de plafond ; portiques qui empêchent le soleil de chauffer directement les murs, courants d’air partout, eau et bains de toute sorte. Il me semble revoir un des meilleurs et des plus élégants bungalows de l’Indoustan. De la terrasse nous voyons au loin la mer et Callao avec ses navires. Cette terrasse forme toiture ; elle est en planches, recouvertes d’une légère couche de terre battue ; c’est suffisant pour ce pays, où il ne pleut jamais : aussi n’y ai-je point vu de marchands de parapluies. Un galinasso vautour urabus vient se poser sur le pinacle destiné à l’horloge. M. Martinet le tire avec son revolver. Cet oiseau, qui a la couleur du corbeau et la forme du vautour, abonde dans le pays : il est un peu chargé de la propreté. Dans le parc, les colibris, charmants oiseaux-mouches à mille couleurs, voltigent avec grâce de fleur en fleur ; au verger nous voyons le poirier et le pommier à côté du bananier ; au potager croissent tous nos légumes d’Europe ; un garçon va et vient, criant et faisant du bruit pour éloigner les oiseaux ; ces gourmands ont déjà pelé les feuilles des choux, comme l’auraient fait nos chenilles. Au compartiment des animaux, on voit 80 bœufs pour la charrue, des moutons pour le personnel, et de magnifiques chevaux, dont quelques-uns toujours sellés, prêts à partir. Près de là est le compartiment des Chinois ils sont 200 pour travailler la propriété. On les paie 6 soles papier par. jour, plus 2 livres 1/2 de riz. Ils travaillent de 7 heures du matin à 4 heures 1/2 du soir et ont 1 heure 1/2 de repos pour le dîner.

Le dimanche ils ne travaillent qu’en cas d’urgence. Tous ces Chinois sont parqués dans une vaste cour dont les portes sont fermées le soir ; ils dorment sur des planches de bois comme les esclaves du Brésil ; mais récemment M. Martinet les a autorisés à se faire des maisonnettes séparées, en roseaux et en terre. Le centre de la cour est occupé par un petit temple où ces bons Chinois viennent à leur manière remplir leurs devoirs religieux. Ils ne conservent ni leur queue ni leur costume ; ils sont vêtus ici à l’européenne. Lorsqu’ils sont malades, ils passent à l’infirmerie ; l’opium les perd ici comme en Chine. Ils n’ont pas de femmes et finiront par s’éteindre. C’est pourtant là une bonne main-d’œuvre qu’on aurait dû mieux ménager. Quelques-uns sont parvenus à établir de beaux magasins où s’étalent les marchandises de Chine. Ils ont, à Lima comme à San-Francisco, un quartier à eux, avec leur théâtre et leur pagode.

L’usine est vaste, bien éclairée, bien aérée. Les machines, qui viennent de la maison Caille de Paris, sont disposées de telle sorte, qu’un seul surveillant a sous les yeux l’ensemble des ouvriers et des opérations.

Un chemin de fer sillonne la propriété, et la locomotive apporte à l’usine les wagons remplis de cannes. Versées sur un tablier sans fin mu par la vapeur, elles arrivent entre les cylindres rayés qui les pressent, elles laissent ainsi tomber leur jus. Ce jus, en passant à travers un filtre métallique, se débarrasse des fibres et autres matières étrangères les plus grossières ; puis, par la pression de la vapeur dans un cylindre, il est transporté dans un réservoir élevé, d’où il passe dans certaines chaudières ; là, par une mixture de chaux, les autres matières étrangères sont précipitées au fond, et le jus clarifié s’en va dans d’autres chaudières où il perdra l’eau qu’il contient au moyen de l’évaporation. L’écume est aussi travaillée par divers procédés, et rend ce qui lui reste de jus pur. À la suite de toutes ces opérations, le jus, privé de l’eau et des autres matières étrangères, s’en va dans de grands réservoirs et n’a plus besoin que d’être séparé de la mélasse pour laisser le sucre pur. Cette opération se fait au moyen de nombreuses turbines qui font 1 000 tours à la minute. M. Martinet a supprimé la filtration par le noir animal, dont ce jus n’avait pas besoin. Après l’opération, l’usine est lavée ; l’eau, amenée dans certains réservoirs, donne ce qu’elle peut contenir encore de matières provenant de la canne, et on en extrait le rhum.

L’usine fabrique de 25 à 30 000 quintaux de sucre par an ; la canne produit 10 % de sucre, soit 100 kilos de sucre pour une tonne de cannes.

Les ateliers de réparation, menuiserie, forge, etc., sont munis des meilleures machines mues par la vapeur. Un gazomètre distille le charbon pour le gaz à l’usage de la maison, du parc et de l’usine. Le résidu de la canne sert de combustible. Les bureaux sont occupés par trois jeunes gens. Chaque champ a sa comptabilité de doit et avoir. M. Martinet espère que, tous frais déduits, la hacienda donnera encore cette année 200 000 fr. de bénéfice net. Comme administrateur, il a 10 % du bénéfice et 12 000 fr. de traitement fixe. Les veilleurs de nuit, qui correspondent au moyen de sifflets, doivent répondre au sifflet du maître. Vient enfin l’heure du déjeuner, que préside la belle-mère du propriétaire. Cette vénérable matrone voudrait bien aller à Paris, mais sans passer la mer.

Après le repas, nous montons à cheval pour parcourir l’hacienda. Ici on coupe la canne, là on laboure, on draine un terrain marécageux ; ailleurs on arrose la canne, ou la luzerne, ou le maïs. À un certain point on amène les charretées de canne. Une grue mobile à vapeur, au moyen d’une chaîne, lève d’un seul coup le chargement et le dépose sur les wagons, économisant ainsi la main-d’œuvre de 30 hommes. L’habileté de l’administration et le perfectionnement des moyens sont deux points essentiels pour la bonne réussite dans le rendement d’une hacienda.

M. Martinet, professeur d’agriculture, actif, intelligent, énergique, sait faire rendre des centaines de mille francs à la même propriété, qui en d’autres mains donnerait à peine le montant de la dépense. Il vient d’avoir raison d’une grève de ses Chinois, en renvoyant les meneurs.

Les terres des environs de Lima appartiennent presque toutes à des Communautés religieuses qui les ont données en emphytéose pour une ou plusieurs vies. On appelle vie une période de 50 ans. La redevance annuelle est ordinairement très légère. Ainsi, l’hacienda que nous parcourons ne paie à la Communauté propriétaire qu’un loyer d’environ 25 fr. par mois. Arrivés au bout de la propriété, M. Martinet nous quitte et nous laisse nos chevaux qui dévorent la route, galopant à leur aise dans les cailloux et à travers les fossés. Au bout d’une heure ils nous déposent à Lima.

Nous visitons la cathédrale, dont la façade occupe un des côtés de la plaza de arme ou place centrale. C’est sur cette façade qu’on pendit, il y a quelques années, les deux frères Gouttières, dont un candidat à la Présidence, et, après les y avoir laissés exposés tout le jour, on les brûla sur place. Pour le Pérou, le XIXe siècle n’est pas encore celui de la civilisation !

La cathédrale, vaste et bel édifice, renferme les restes de Pizarro, le premier conquérant du Pérou, qui fut assassiné sur la place même. Nous passons à l’église de la Merced et à celle de San-Francisco, qu’on dit la plus belle de Lima. Les sculptures anciennes abondent ; les vastes cloîtres sont de toute beauté. Ces impenses couvents, jadis, habités par des centaines de moines, en contiennent aujourd’hui à peine quelques-uns, et la réforme en cette matière n’est ni la moins pressante ni la moins nécessaire. À San-Domingo, autre église très belle, les cloîtres et le monastère sont des habitations royales. C’est dans cette église que priait sainte Rose lorsque lui apparut Notre-Seigneur. Une plaque marque l’endroit où elle se tenait à genoux. On y lit ces paroles de Notre-Seigneur : Rosa de mi corazon, io te querro por mi sposa ; et la réponse de Rose : Ve qui esta esclava tuia, o Rey de Eterna majestad, tuia son y taxa saré. On sait que sainte Rose naquit à Lima le 30 avril 1586, qu’elle y vécut tertiaire de Saint-Dominique, et y mourut à l’âge de 31 ans, le 24 août 1617, après avoir édifié tout le pays par la sainteté de sa vie. Elle fut béatifiée le 12 février 1668 par Clément IX, et canonisée par Clément X, le 12 avril 1671.

Voyant que je m’intéressais à ces souvenirs, MM. Fort et Carriquiri me conduisent à l’église de Santa-Rosa, élevée sur l’emplacement de sa maison. On y prêchait, en ce moment, à l’occasion de la neuvaine précédant sa fête, fixée au 31 août. Derrière l’église actuelle, là où on a commencé la construction d’une grande basilique, nous voyons le jardin que Rose aimait à cultiver de sa main. Il est garni de roses et de liserons ; sa cellule est enfermée dans des planches, près d’un puits. La tradition rapporte que sainte Rose, après avoir revêtu un cilice fermé à cadenas, en jeta la clef dans ce puits, afin de le porter toute sa vie. Dans la sacristie, on nous montre un tronc d’oranger provenant d’un arbre planté par la sainte ; son corps a été récemment enlevé et caché, pour le soustraire à une profanation toujours possible dans les troubles de la guerre.

M. Tremouille, photographe, m’invite à visiter sa collection de raretés indigènes. J’y remarque une belle variété d’échantillons de minerais, de nombreux spécimens de vases et vaisselle indiens. Quelques-uns à sujets aussi lubriques qu’à Pompei. Le plus curieux de la collection sont des os de présidents ou prétendants de la République, brûlés ou assassinés, des cordes de présidents pendus, etc. Cela suffit à donner une idée des mœurs du pays.

Je passe encore la soirée chez M. Cabrai et chez, son beau-père, M. de Tizanos Pinto, ministre plénipotentiaire de San-Salvador. Celui-ci me fournit l’occasion de connaître Mgr D. Pedro Garcia, lequel a habité longtemps Rome et l’Europe.

Le 23 août, de grand matin, M. Carriquiry vient me prendre à l’hôtel et me conduit à l’établissement de Belem, tenu par les Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. L’aumônier, des Pères de Picpus, et la Sœur supérieure nous font parcourir la maison : vastes cours, dortoirs aérés, belles salles d’étude. C’est un établissement de premier ordre qui donne l’instruction à plus de 300 élèves, dont 160 internes et 140 externes, outre une école gratuite. La pension, qui était de 100 fr. par mois, a été réduite de moitié pour aider les parents éprouvés par les malheurs de la guerre. Une autre Congrégation française, celle du Sacré-Cœur, tient aussi à Lima un pensionnat florissant. Ce sont les Congrégations qui, ici comme un peu partout, donnant l’instruction et l’éducation française, font connaître et aimer notre pays.

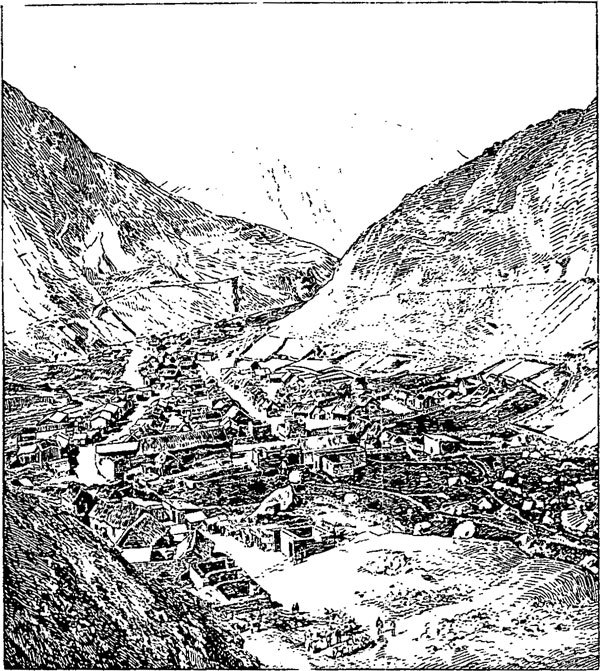

Après avoir visité Lima, ses principaux établissements et ses environs, je devais pénétrer dans l’intérieur du pays ; mais par ces temps de trouble, la chose est peu facile et assez dangereuse. Des bandes de pillards, sous le nom de Montereros (partisans de Montero), parcourent le pays, ravageant tout sur leur passage. D’autre part, les chemins manquent et les moindres distances exigent plusieurs jours de voyage à cheval par des sentiers difficiles. J’aurais voulu faire une visite à la colonie de Chanchamayo, au-delà des Andes. Il y a là plusieurs Français qui s’occupent de la culture de la canne à sucre : celle-ci vient si bien dans cette partie du Pérou, qu’on n’a pas besoin de la replanter. Mais de Chicla, où s’arrête le chemin de fer, jusqu’à Chanchamayo, il y a encore 3 ou 4 jours de cheval. Je renonce donc aux longues excursions pour prendre le bateau du 24. Néanmoins, je ne puis résister au désir de gravir les Andes par le chemin de fer transandin, dit de la Oroya. Le train s’y rend trois fois par semaine ; c’est aujourd’hui le jour du départ, mais il ne retourne que le lendemain, trop tard pour atteindre le bateau au Callao. Le directeur, M. Backus, veut bien lever cette difficulté en mettant à ma disposition un homme et un carrito qui, par la seule pente de la voie, me ramènera demain assez de bonne heure. M. Backus pousse l’attention jusqu’à me donner pour conducteur le plus ancien employé de la ligne, M. Georges Devani, un vénérable Savoyard, à figure de saint François de Sales, qui me fera remarquer les points saillants de la route. À 8 heures 1/2 nous sommes dans le train, qui nous emporte rapidement. La voie traverse la ville et suit le Rimac, espèce de Paillon de Nice qui traverse Lima. Le long de la vallée on dérive le peu d’eau d’irrigation qui descend des montagnes. On a, dans ce but, utilisé 3 lacs en déversant les eaux de l’un dans l’autre pour les précipiter dans le Rimac. On peut ainsi arroser des champs de coton et de cannes à sucre.

À Santa-Clara une importante hacienda, dans le genre de l’Infanta, est la propriété d’un Américain du Nord qui la gère avec l’énergie et l’esprit pratique propres à sa race. Il sait recueillir de larges bénéfices là où souvent les indigènes perdent de l’argent, faute d’ordre, de méthode, et parce qu’ils se laissent absorber par les dettes, dont les intérêts sont ruineux. Nous voyons même une fabrique de tissus entourée de champs de coton, et quelques briqueteries. Le long de la route abonde le roseau, le lanthana, le poivrier, le figuier, le cactus gigantea qu’on emploie pour combustible, et une espèce de dracœna, qui laisse pousser une tige de 5 mètres ayant la forme d’une asperge colossale. Nous laissons derrière nous, au pied des montagnes, de nombreuses ruines d’anciens villages Incas.

À la station de San-Bartholomeo (4 949 pieds) la voie aborde plus directement la montagne. Les tranchées sont profondes et dans un terrain friable sujet aux éboulements. Les tunnels se succèdent au nombre de 40. Nous passons et repassons le Rimac sur des ponts plus ou moins élevés reposant sur des cages de fer comme dans les railways du nord de l’Espagne. Le plus élevé, celui d’Agua-Yerugas, a presque 100 mètres de haut. On le dirait élevé sur d’immenses béquilles. Le torrent qu’il traverse est ainsi appelé parce que son eau fait pousser des verrues. Devani, qui a assisté à tous les travaux de la route, m’affirme qu’à ce point une grande mortalité s’était déclarée parmi les ouvriers, à cause des verrues, qui leur poussaient sur toutes les parties du corps, sans excepter les yeux et les oreilles.

La nature devient toujours plus sauvage, les montagnes plus escarpées. Nous n’apercevons que quelques pâtres conduisant leurs chèvres. Ils habitent des cavernes ou des huttes de pierre sèche.

Dans les gares, des cholas (Indiennes) se montrent avec leur bébé attaché sur le dos à la manière japonaise ; elles ont le même costume que les montagnards de l’Himalaya : une espèce de soutane qui les couvre jusqu’aux pieds. Leur type est celui de la race jaune un peu mélangé. Évidemment il y a eu des gens que le courant ou les tempêtes ont amenés ici de divers pays et qui, par la suite, se sont croisés. Les Indiens d’ici, comme ceux de l’Hindoustan, mâchent une feuille appelée coca, la même que j’avais vue aux Indes, et préparée également avec un peu de chaux. J’ai pour compagnon de voyage un aventurier des environs de Nîmes. Il s’en va à certaines mines de l’intérieur et connaît parfaitement ce pays. Chemin faisant, il me raconte que l’amour d’aventures le poussa à quitter de bonne heure son village ; qu’il parcourut la plupart des pays d’Amérique et de l’Extrême-Orient, essayant de nombreux métiers ; arrivant plusieurs fois à la fortune, la perdant et la refaisant encore. En dernier lieu tout son avoir était dans un navire qu’il avait chargé pour l’Europe, et il a fait naufrage. Il venait de remettre à la Monnaie de Lima un lingot d’argent de 12 000 fr., et l’employé s’est sauvé en l’emportant. Il reprend son courage et son travail et espère refaire bientôt fortune. Il y a quelque temps, après 25 ans d’absence, sans avoir donné signe de vie, le désir le prend de revoir son village et ses parents. Il part pour l’Europe et arrive chez lui : personne ne le reconnaît ; on le croyait mort, mais aussitôt qu’on sait qu’il vient d’Amérique et qu’il a de l’argent, les frères, les sœurs, les neveux, les oncles, les grands-oncles sortent de tout côté ; tout le pays veut être son parent. Un lui demande l’achat d’un petit champ, l’autre d’un mulet ; la mère veut qu’il dote ses sœurs. Après 6 jours, le bonhomme avait épuisé sa bourse et crut prudent de reprendre le chemin de l’Amérique. Ici il est encore poursuivi par leurs lettres ; tantôt c’est une sœur qui se marie et qui demande un trousseau ; tantôt un neveu qui se trouve au régiment et malade à l’hôpital ; tantôt une nièce qui va monter un magasin et lui demande de l’aider. Il a envoyé de l’argent à plusieurs reprises, mais il craint maintenant les tromperies et ne répond plus. Je signale cet oncle d’Amérique aux amateurs de vaudeville.

Enfin le train arrive à Matucaña, à 7 788 pieds. La température y est délicieuse, nous sortons de la chaleur suffocante que nous avons eue jusqu’ici. La vallée s’élargit un peu. Le Rimac bouillonne entre les roches comme un Gave des Pyrénées laissant sur sa route une agréable bande de verdure. Matucaña, comme tous les villages que nous avons vus jusqu’ici, est brûlé ; les soldats chiliens se logent dans l’Église. La locomotive siffle et reprend sa marche. L’espace manquant pour développer les courbes, le train revient en sens inverse formant dans la montagne cinq zigzags, comme dans les anciennes routes voiturables. La locomotive les parcourt, tantôt en tirant le train, tantôt en le poussant par derrière.

Bientôt nous arrivons à l’Infernillo : là on a fait dévier la rivière en la jetant sous un petit tunnel. Les parois de la montagne s’élèvent à pic à une hauteur effrayante. Toujours la même désolation : rochers nus, pas un brin d’herbe.

Je commence à sentir les effets du sorroche, maladie des grandes altitudes. La respiration devient difficile, la tête lourde, on a de la peine à penser, à parler, à écouter ; la vie semble manquer. Enfin, à cinq heures et demie nous nous arrêtons à Chicla ; à 12 200 pieds d’altitude. Le chemin est tracé, mais non fini, jusqu’au moat Meiggs, à 17 574 pieds d’altitude, d’où il descend à Oroya, à 12 257 pieds, sur le versant est des Andes, dans le bassin de l’Amazone. Il m’aurait été difficile d’aller jusqu’au bout ; j’ai de la peine à gravir la petite rampe et les quelques marches qui montent à l’hôtel.

La nature est grandiose d’horreur ; le soleil éclaire les derniers sommets dont quelques-uns blanchis de neige ; autour de nous de nombreux troupeaux de Hamas qui seuls portent sans fatigue leur charge d’un quintal dans ces altitudes.

À table prennent place des Allemands, des Espagnols, des Anglais, des Français ; on parle une langue qui tient des quatre à la fois. Ces aventuriers, après le dîner, se montrent leurs joujoux : des revolvers et des coutelas, et racontent beaucoup d’histoires sur les Indiens avec lesquels ils trafiquent. Comme dans tous les pays reculés, ces Indiens croient aux fées, à la magie, et torturent certains membres d’un crapeau pour guérir un malade en enlevant le maléfice de la sorcière. Je ne sais pas pourquoi sur tous les points du globe, c’est toujours au crapeau qu’on s’en prend dans ces circonstances.

Enfin, après avoir longtemps admiré les étoiles, beaucoup plus brillantes dans cette atmosphère raréfiée, j’essaie d’écrire, mais les mains tremblent comme les jambes ; je n’ai pas plus de force qu’un enfant, et je prends le lit. Impossible de dormir, le froid me glace, et mon voisin, séparé par une simple cloison de toile tapissée, fait encore de plus grands efforts que moi pour respirer. Le matin, à cinq heures et demie, Georges m’appelle ; à six heures nous sommes sur le carrito. Je m’enveloppe comme un ours et nous voilà partis. Imaginez un petit char découvert à quatre roues, lancé sur des rails dont la pente varie de 2 à 4 pour cent. Il se précipite avec une rapidité vertigineuse, entre dans les ténèbres des tunnels, en sort, franchit les ponts. On se demande si on arrivera entier. Mais Georges me rassure. J’ai souvent déraillé de nuit, me dit-il, bien des individus ont eu des bras et des jambes cassées, mais je n’ai jamais déraillé de jour. En effet, il manœuvre si bien avec son frein, qu’il évite les chars des travailleurs, et ne tue même pas un des nombreux chiens sur la route. Au bas de la montagne, à Chosica, je veux acheter mon déjeuner au restaurant où j’ai dîné la veille ; il n’a pas même de pain. Mais à peine le capitaine chilien qui commande le détachement l’apprend-il, qu’il m’en fait apporter du sien. Ainsi, même au Pérou, je devais encore une fois éprouver les effets de la bonté chilienne.

À dix heures nous entrions à Lima, après avoir dégringolé, en quatre heures environ, 4 000 mètres d’altitude. Je me suis demandé pourquoi on a dépensé presque 100 millions de francs pour conduire la locomotive pendant 150 kilomètres dans des montagnes arides qu’il faudra redescendre sur l’autre versant. Il aurait été plus économique et plus court de faire un tunnel comme au Mont-Cenis et au Saint-Gothard. Le chemin de fer transandin m’a paru une simple route carrossable dont les pentes, ne dépassant pas 4 0/0, peuvent laisser passer sur les rails la locomotive. On dit qu’il doit atteindre au Cerro de Pasco une région minière qui contient beaucoup d’argent.

À Lima, je me rends chez M. Lavalle, qui, avec le général Iglesia, s’occupe en ce moment de ramener la paix dans son pays, et je regrette que le temps ne me permette pas de causer longuement avec lui.

À la station, MM. Garcia, Fort et Carriquiry poussent l’amabilité jusqu’à m’accompagner au Callao et ne me quittent qu’au bateau. Que ces messieurs et tous ceux qui m’ont aidé à rendre instructif mon court séjour au Pérou reçoivent ici l’expression de ma reconnaissance.

C’est l’Islay de la Pacific steam Cy qui va me porter à Panama. Ce vieux navire à roue serait tout au plus bon pour une rivière. Son service est mal fait, la cuisine de-testable et les prix exhorbitants ; mais la Pacific steam n’a pas de concurrent sur cette ligne et laisse crier les passagers. On dit qu’une compagnie française a essayé ce parcours et n’a pas réussi ; mais on ajoute que l’administration locale laissait à désirer, et que ses bateaux étaient faits pour d’autres mers que ces mers tropicales. Dans ces parages, la chaleur exige que les cabines soient placées sur le pont. Une compagnie qui, dans un esprit pratique, ferait le service régulier entre Panama et Callao, rendrait service au public et gagnerait de l’argent : c’est la voix universelle dans ces contrées.

25 août. – Navigation lente et sans incident, l’air est extraordinairement frais, quoique nous soyons à peu de degrés de l’Équateur. J’en demande la raison à plusieurs savants qui sont à bord ; aucun ne sait m’en donner une bonne : la science, malgré ses progrès, a encore bien des choses à trouver et à expliquer.

La côte continue à être d’une désolante laideur, pas un brin de verdure, toujours sables et rochers nus.

Vers le soir, une bande de marsouins vient voltiger autour du navire et semble se réjouir par ses sauts élevés.

26 août. – À deux heures, nous rencontrons le navire de la même compagnie qui vient de Panama. Au moyen d’un canot on échange les dépêches. Au retour, le canot, entraîné par un courant, n’aurait pu rejoindre le navire, si celui-ci ne fût venu à lui. À quatre heures, nous jetons l’ancre devant Payta. Deux voiliers marchands et un aviso de guerre chiliens sont dans la rade. Je vais à terre : la gare du chemin de fer et la maison de la douane sont brûlées, tristes fruits de la guerre ! Plusieurs maisons tombent en ruine ; la plupart sont de bambous et de terre ; l’église même a la toiture en chaume. Les rues sont étroites et sales, les enfants grouillent dans de misérables chambres où, pour tout mobilier, je vois un hamac sur lequel se balance la mère. Une odeur infecte sort de partout ; je me hâte de quitter ce nid à typhus.

27 août. – À trois heures du matin l’Islay quitte Payta, le dernier port du Pérou vers le nord, et nous marchons vers Guayaquil, dans la République de l’Équateur, où le lecteur pourra nous suivre dans un autre volume.