14

Les campagnes victorieuses

La bataille de Hattîn et ses conséquences

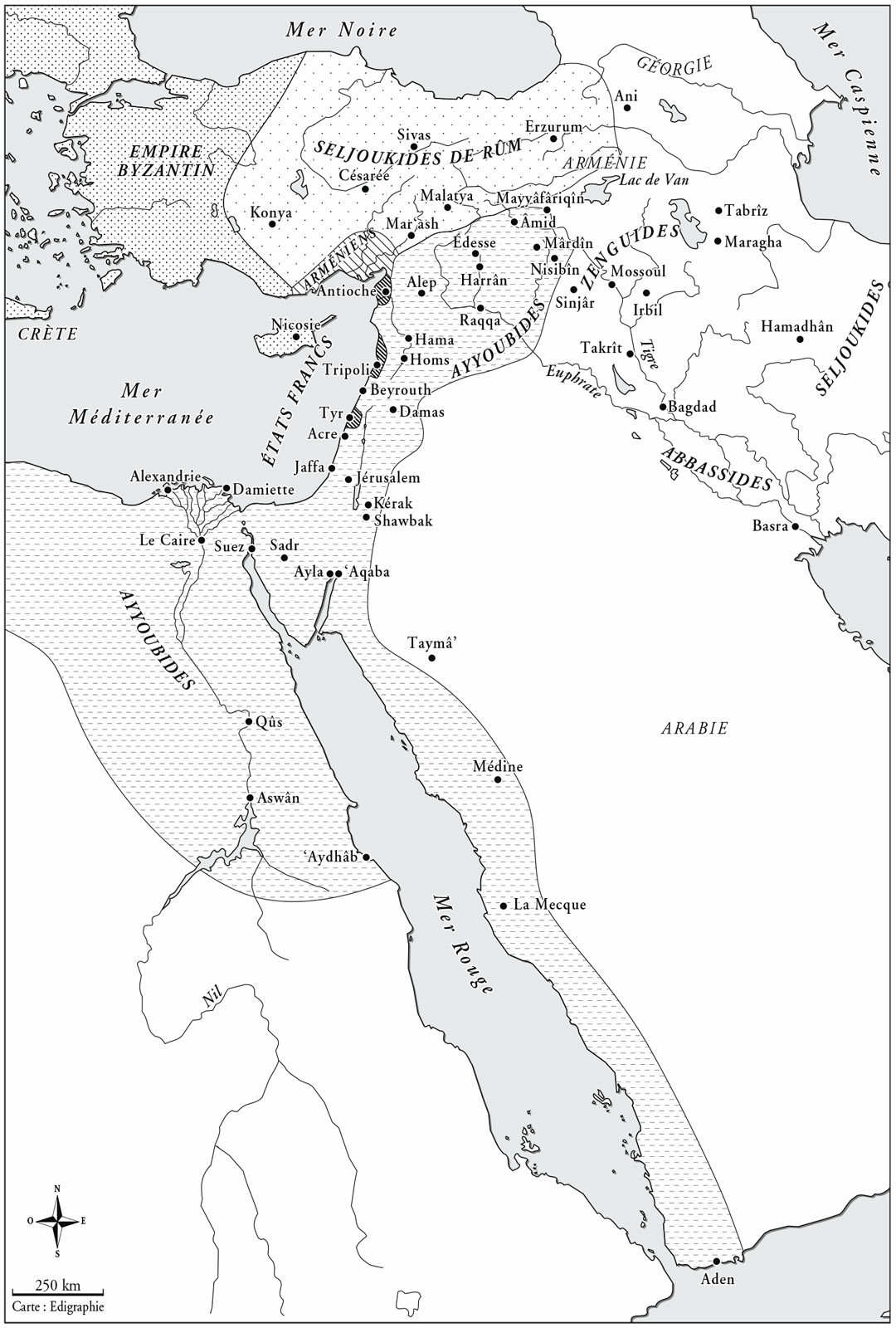

1187 et 1188 sont deux années de gloire pour Saladin : elles allaient fonder sa légende, déclencher une nouvelle croisade et changer le cours de l’histoire des États latins. La bataille de Hattîn, qui fut à l’origine d’une série de victoires musulmanes, aurait-elle eu la même issue si le royaume de Jérusalem n’avait été aussi divisé ? Il est impossible de réécrire l’histoire, mais il est incontestable que la situation du royaume de Jérusalem, depuis la mort d’Amaury, en 1174, devenait de plus en plus critique. Baudouin IV (1174-1185) n’avait que treize ans quand il succéda à son père, mais il était surtout atteint de la lèpre qui finit par l’emporter, onze ans plus tard. Tout au long de son règne, il lutta héroïquement pour maintenir l’autorité royale, mais il ne put empêcher la division de son royaume en deux factions adverses et fut fréquemment obligé de nommer un régent, d’abord à cause de son jeune âge, ensuite à cause de sa maladie. Ce fut au début le comte Raymond III de Tripoli, son plus proche parent qui, ayant épousé la veuve du seigneur de Tibériade, était aussi devenu seigneur de Galilée et ainsi le vassal le plus puissant du roi. Il resta régent jusqu’à la majorité de celui-ci en 1176. Ayant acquis une bonne expérience des musulmans – il avait été leur prisonnier durant une dizaine d’années –, Raymond privilégia le plus souvent la négociation. Il était chef de la faction qu’on pourrait appeler le parti des vieilles familles, qui incluait Onfroi II de Toron, les Ibelins, Renaud de Sidon et Guillaume de Tyr.

L’autre parti était dominé par des hommes arrivés plus récemment en Terre sainte et soucieux de se tailler des territoires134. Parmi eux, Renaud de Châtillon, libéré en 1176 par les musulmans et devenu, grâce à son mariage, seigneur de Kérak et de la principauté d’Outre Jourdain. Avec lui les frères Aimery et Guy de Lusignan, chassés de leur Poitou natal par Richard Cœur de Lion, Jocelin III de Courtenay, un comte sans comté depuis qu’Édesse avait été reprise par les musulmans, en 1144, et sa sœur Agnès de Courtenay dont l’influence était grande sur le roi Baudouin IV, son fils. Le parti d’Agnès ou « parti de la Cour » prit de l’importance à partir de 1176, lorsque Raymond quitta la régence, et se renforça surtout après 1186, grâce à l’appui des Templiers et des Hospitaliers.

C’est dans ce contexte de rivalités profondes que se posa le problème de la succession de Baudouin IV, qui ne pouvait ni se marier ni avoir d’enfants. L’attention se focalisa sur sa sœur Sibylle, la royauté dans les États latins d’Orient pouvant être transmise par les femmes à leur mari ou à leur fils. Son premier mari, dont elle avait eu un fils, le futur Baudouin V, était mort en 1177, et son remariage en 1180 avec Guy de Lusignan représenta une victoire pour le parti de la Cour. De même, Isabelle, la demi-sœur de Sibylle, fut mariée à Onfroi IV de Toron, beau-fils de Renaud de Châtillon. Les tensions avec le parti d’opposition ne firent que s’accroître au point qu’en 1182, le roi interdit à Raymond de pénétrer dans son royaume.

En 1183, Baudouin IV, très affaibli par la maladie, fut obligé de nommer à nouveau un régent. Il choisit Guy de Lusignan, considéré comme celui qui allait lui succéder ou qui serait au moins nommé régent de Baudouin V. Mais, quelques mois plus tard, le roi lui retira la régence et fit couronner Baudouin V, en tant qu’héritier du trône, ce qui ne s’était encore jamais fait dans le royaume de Jérusalem. Mécontent, Guy de Lusignan entra en rébellion et, en 1184, Raymond III fut rappelé comme régent.

À la mort du roi lépreux, en 1185, c’est donc Baudouin V qui lui succéda avec Raymond comme régent. Mais le jeune roi mourut prématurément, dès la fin de l’été 1186, et Sibylle réussit, avec l’appui du patriarche de Jérusalem et de Renaud de Châtillon, à se faire couronner reine de Jérusalem et à couronner elle-même son mari Guy de Lusignan. Furieux, Raymond III se retira à Tibériade et décida de se rapprocher de Saladin. D’après ‛Imâd al-Dîn, il se plaça sous la protection du sultan et lui demanda son aide pour contrer ses adversaires. Il fut même suivi par plusieurs hommes de son parti. Saladin, trop heureux des divisions qui déchiraient les Francs, libéra à cette occasion plusieurs chevaliers de Raymond qu’il détenait dans ses geôles135. L’auteur chrétien de L’Histoire des patriarches fait lui aussi état de cette alliance et traite Raymond III de Judas, traître à son seigneur136.

Le casus belli qui allait permettre à Saladin de reprendre les armes contre les Francs lui fut donné, au début de l’année 1187, par Renaud de Châtillon. Celui-ci rompit la trêve, instaurée deux ans plus tôt, par l’attaque d’une caravane – pourtant protégée par une escorte militaire – qui transportait des marchandises entre Le Caire et Damas. Il est difficile de percer les véritables motivations de Renaud : esprit de revanche après les attaques dont il avait fait l’objet ? Simple bravade ou espoir de mettre la main sur un important butin ? Toujours est-il qu’il repoussa l’intercession de Guy de Lusignan et refusa obstinément de rendre à Saladin les personnes et les biens saisis. Il est probable que Saladin, pressé par son entourage et soucieux de respecter son double serment de l’année précédente, se serait de toute façon lancé dans une grande offensive contre les Francs, mais le pillage de cette caravane lui fournit un excellent prétexte137.

Le 13 mars, Saladin quitta Damas, sans même attendre que toutes ses armées fussent réunies. Il envoya son neveu Taqî al-Dîn surveiller, au nord, la frontière avec Antioche et la principauté arménienne de Cilicie, tandis que lui-même prit la direction de Bosra, au sud de Damas, afin d’assurer en priorité la sécurité de la caravane de pèlerins qui revenait de La Mecque et dans laquelle se trouvaient sa sœur et son neveu. D’Égypte arrivaient aussi, au même moment, des troupes armées et une caravane acheminant la famille et les biens de Taqî al-Dîn.

Les combats démarrèrent le 26 avril lorsque Saladin s’élança à la tête de ses troupes sur les terres de Renaud (Kérak et Shawbak), ravageant, un mois durant, villages et récoltes sur son passage. Derrière lui, des troupes sous la direction de son fils al-Afdal, alors âgé de dix-sept ans, avaient été prudemment laissées à Râ’s al-Mâ’, à la frontière entre Damas et le territoire franc. Leur présence empêchait ainsi les Francs d’envoyer leurs forces au secours de Renaud. Sur les instructions de son père, al-Afdal envoya de l’autre côté du Jourdain les troupes de Damas, d’Alep et de Harrân piller le territoire franc tandis que lui-même restait légèrement en retrait. Un premier affrontement entre les musulmans et les ordres militaires eut lieu sur la route de Saphorie au cours duquel de nombreux templiers et hospitaliers perdirent la vie et parmi eux le Maître des Hospitaliers.

Face au danger, les Francs resserrèrent les rangs et Raymond III abandonna le parti des musulmans pour se réconcilier avec Guy de Lusignan. Peu de temps auparavant, l’empereur byzantin Isaac II, ayant eu vent de l’alliance entre Saladin et Raymond, avait écrit au premier pour lui demander d’intercéder en faveur de son frère détenu par Raymond. Saladin répondit qu’il avait obtenu de celui-ci, avant leur rupture, qu’il libérât son prisonnier contre rançon, et il proposa à l’empereur son alliance au cas où il souhaiterait se retourner contre les Francs. Ainsi, alors que dans les discours le combat contre les Francs était toujours présenté comme celui de l’islam contre la chrétienté, dans les faits Saladin n’hésitait pas à rechercher l’alliance de ceux qui lui seraient le plus utiles, quelle que fût leur religion. Même s’il y avait fort peu de chances pour qu’Isaac acceptât de l’appuyer dans son jihad, son appel n’était pas moins significatif de ce qu’on appellerait aujourd’hui sa « realpolitik »138.

Pendant ce temps, en Syrie du Nord, Taqî al-Dîn lançait des raids sur le territoire d’Antioche. Mais quand il apprit la défection de Raymond III, il conclut une trêve avec Bohémond III d’Antioche, au début du mois de juin, et s’empressa d’aller rejoindre Saladin au nord de Bosra où toute l’armée musulmane se regroupa : les troupes d’Égypte et de Syrie, mais aussi celles qui avaient été envoyées par les villes d’Orient. Les contemporains notèrent l’importance de cette armée qu’ils évaluèrent généralement à douze mille cavaliers professionnels sans compter un grand nombre de volontaires139. Au total probablement plus de trente mille hommes, cavaliers et fantassins, que Saladin organisa en plusieurs unités. Lui-même prit le commandement du centre, confia l’aile droite à Taqî al-Dîn et l’aile gauche à Gökbörî. Cette fois, Saladin semblait déterminé à affronter les Francs de façon décisive et à ne plus se contenter de raids. La bataille lui était nécessaire pour conforter son image de combattant du jihad dans le monde musulman et, plus prosaïquement, pour profiter d’une forte mobilisation musulmane qui risquait de ne plus se reproduire avant longtemps.

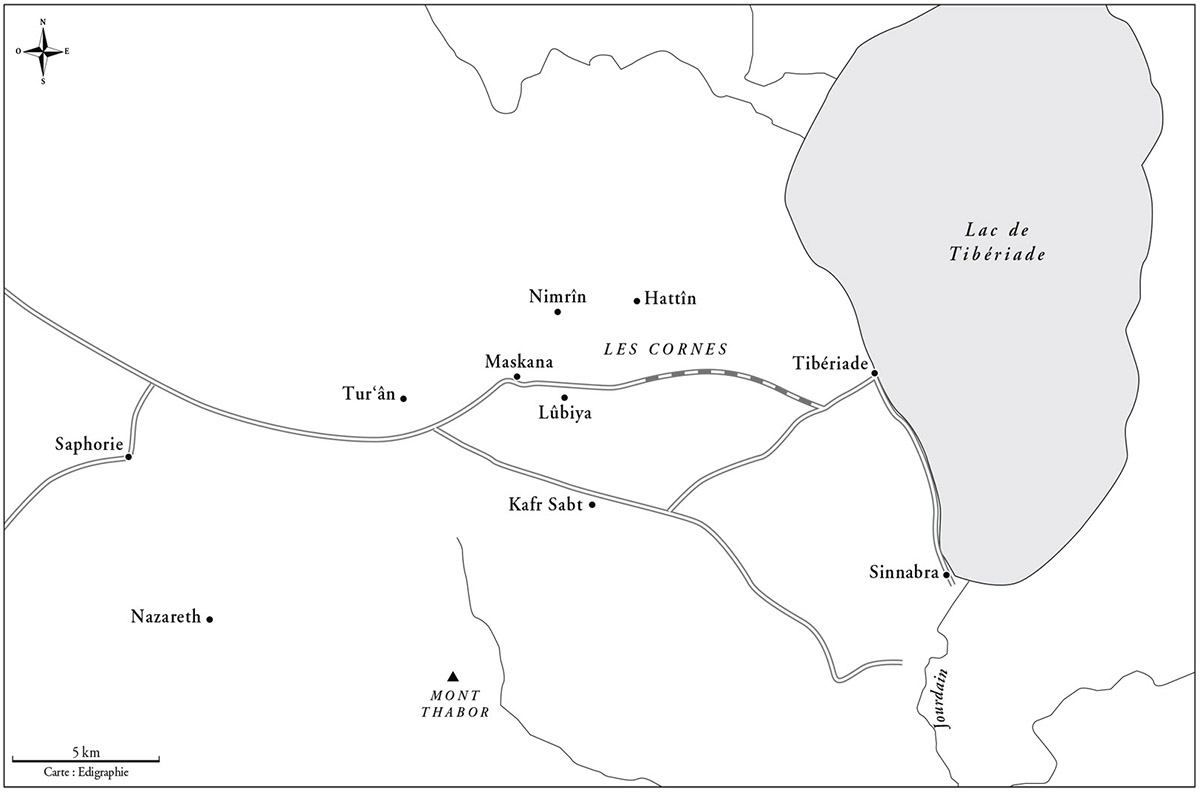

Les Francs se rassemblèrent à Saphorie, point habituel de ralliement de leurs forces au carrefour des routes de Galilée, entre le littoral et le sud du lac de Tibériade. À l’armée du royaume se joignirent de petites troupes d’Antioche et de Tripoli. Au total, des effectifs bien inférieurs à ceux des musulmans. Les estimations des historiens varient légèrement mais tournent autour d’une vingtaine de milliers d’hommes dont environ mille deux cents cavaliers lourds140.

Dans les derniers jours de juin, Saladin parvint au sud-ouest du lac de Tibériade et campa avec le gros de son armée dans la région de Kafr Sabt (Cafarsset), à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Tibériade. À cet endroit, il disposait de plusieurs sources d’eau et contrôlait l’une des deux routes est-ouest qui menaient à Tibériade. Il envoya aussi un détachement vers la route plus septentrionale qui passait au nord du village de Lûbiya. Il parvint ainsi à menacer à la fois Tibériade et Saphorie où étaient massés les Francs. Il choisit d’attaquer d’abord Tibériade, dont il pilla la ville basse tandis que la garnison et la femme de Raymond III s’enfermaient dans la citadelle. En attaquant cette place forte, Saladin espérait obliger les Francs de Saphorie à venir à son secours et les entraîner ainsi sur le terrain de son choix. Un piège dans lequel Raymond ne voulait pas tomber même si sa femme se trouvait assiégée dans la forteresse. Favorable à un retranchement des troupes franques à Saphorie, autour d’un point d’eau, il pensait que l’armée musulmane se disperserait une fois Tibériade prise, contrairement à l’avis de Gérard de Ridefort, Maître du Temple, et de Renaud de Châtillon. De ces nouvelles divisions franques, même les auteurs arabes se firent l’écho :

Le comte dit : « Tibériade appartient à ma femme et à moi. Saladin a traité la ville comme vous le savez et il ne reste que la citadelle où ma femme est enfermée. Eh bien j’accepte qu’il prenne la citadelle, ma femme et tous nos biens, et qu’ensuite il s’en aille. Par Dieu j’ai vu dans des temps anciens et récents les armées de l’Islam, et je n’ai jamais vu une armée semblable, en nombre et en force, à celle qui est dirigée par Saladin. S’il prend Tibériade il ne pourra pas y demeurer. Quand il l’aura quittée et sera parti, nous la reprendrons. S’il voulait y rester il ne pourrait le faire qu’en maintenant l’ensemble de ses armées. Or elles ne pourront patienter éternellement loin de leur pays et de leurs familles. Il sera alors contraint de la quitter et nous libérerons nos prisonniers. »

Mais le prince Arnaud, seigneur de Kérak, lui répondit : « Il y a longtemps que tu cherches à nous faire peur des musulmans. Sans aucun doute tu as pris leur parti et tu penches en leur faveur, autrement tu n’aurais pas parlé ainsi141. »

Plusieurs versions de la Continuation de Guillaume de Tyr confirment les réticences de Raymond à attaquer immédiatement Saladin, mais ‛Imâd al-Dîn dit, au contraire, qu’il fut l’un des premiers à inciter le roi à prendre l’offensive :

Lorsque le comte apprit la prise de Tibériade et l’occupation du pays, il en fut atterré, perdit toute fermeté, remit aux Francs tout ce qu’il possédait et leur dit : « Il n’y a plus à rester tranquilles ; nous devons traiter durement ces gens-là. Tibériade pris, tout le pays est conquis ; nos biens héréditaires, ceux que nous avons acquis, sont perdus ; je ne puis supporter cela ; je ne guérirai pas [de] cette blessure142. »

Une attitude qui concorde avec le contenu d’une lettre adressée au pape Urbain dans laquelle il est dit que Raymond et ses beaux-fils pressèrent Guy « les larmes aux yeux » d’aller secourir leur épouse et mère à Tibériade. Il est, en réalité, difficile de se faire une idée exacte de l’attitude de Raymond, les sources arabes étant souvent fondées sur des rumeurs et les sources latines étant influencées par les luttes des différents partis143.

Le roi opta finalement pour le combat. Sans doute se souvenait-il qu’en 1183, sa décision de rester inactif près d’une source à ‛Ayn Jâlût, après l’attaque de Saladin sur Baysân, lui avait valu de nombreuses critiques. De plus, Gérard de Ridefort venait de dépenser pour le recrutement de mercenaires une partie de la somme offerte par Henri II, roi d’Angleterre, pour expier le meurtre de Thomas Becket. Il l’avait fait sans en référer à Henri II comme il aurait dû ; lui et Guy de Lusignan étaient ainsi condamnés à obtenir des résultats tangibles pour justifier cette décision, sous peine d’être désavoués144. L’armée franque se mit donc en route à l’aube du 3 juillet et prit la direction de Tibériade145.

Saladin abandonna le siège de la forteresse pour venir à sa rencontre tandis qu’il envoya d’autres troupes la harceler de flèches sur ses ailes et lui couper, à l’arrière, toute possibilité de retraite. Une tactique rendue possible par le grand nombre des effectifs musulmans. Les Francs, affaiblis par la soif, décidèrent de quitter la route principale, qui passait au nord de Lûbiya, pour tenter de rejoindre, à huit kilomètres environ plus au nord, les sources voisines du village de Hattîn. Cette décision s’avéra lourde de conséquences car, lorsque les Francs, dans un état d’extrême fatigue, arrivèrent le 4 juillet sur le piton basaltique de la Corne de Hattîn, qui domine la plaine, ils trouvèrent l’accès aux sources barré par les troupes musulmanes. Le manque d’eau, la chaleur étouffante, les feux de broussailles allumés par les musulmans achevèrent de les exténuer alors qu’en face d’eux les troupes de Saladin avaient accès à l’eau du lac de Tibériade qui leur était acheminée dans des outres à dos de chameaux.

Toute la bataille se joua ainsi autour de l’accès à l’eau. Les chevaliers tentèrent une première charge que les rangs des musulmans laissèrent passer avant de se refermer sur eux. La déroute fut totale et seul un détachement conduit par Raymond III, avec notamment Jocelin III, Renaud de Sidon et Balian d’Ibelin réussit, en chargeant à travers les rangs musulmans, à parvenir jusqu’au lac et de là jusqu’à Tyr. L’infanterie, coupée de la cavalerie, se réfugia sur le sommet septentrional des Cornes de Hattîn. Les cavaliers restants, exposés aux flèches et sans la protection des fantassins, étaient réduits à l’impuissance. Ils se retranchèrent eux aussi sur la hauteur sud des Cornes autour de la tente du roi. Par deux fois ils tentèrent encore, du haut de leur colline, d’attaquer les musulmans, mais en vain. Au soir du 4 juillet, les musulmans réussirent à gravir la colline et atteignirent la tente rouge du roi. Al-Afdal, le fils aîné de Saladin, qui assistait à sa première bataille, raconta plus tard la scène à Ibn al-Athîr :

Je me trouvais aux côtés de mon père dans cette bataille, la première que je voyais de mes yeux. Quand le roi des Francs se retira sur cette colline avec sa troupe, ils chargèrent d’une manière terrifiante les musulmans qui les affrontaient et les repoussèrent jusqu’à mon père. Je le regardai, et le vis dans sa détresse, son visage couleur de cendres, empoigner sa barbe et s’avancer en criant : « [À bas] le mensonge du démon ! » Et les musulmans revenant à la contre-attaque repoussèrent les Francs sur la colline. En les voyant reculer et les musulmans les talonner, je criai de joie : « Nous les avons battus ! » Mais ils revinrent en une seconde charge semblable à la première qui repoussa les nôtres jusqu’à mon père. Il réagit alors comme la première fois et la contre-attaque des musulmans les ramena sur la colline. Je criai encore : « Nous les avons battus ! » Mais mon père se retourna et me dit : « Tais-toi ! Nous ne les aurons battus que lorsque s’abattra cette tente. » Et tandis qu’il me parlait, la tente tomba. Le sultan descendit de cheval, se prosterna et remercia Dieu en pleurant de joie146.

Les Francs qui n’avaient pas péri dans la bataille furent faits prisonniers : le roi Guy de Lusignan, Renaud de Châtillon, le marquis Guillaume III de Montferrat, Onfroi IV de Toron et un grand nombre de chevaliers.

Saladin traita le roi avec beaucoup de courtoisie, s’adressant à lui par l’intermédiaire d’un interprète. Il lui offrit à boire une coupe fraîche mais lorsque Guy de Lusignan la tendit à Renaud, Saladin s’empressa de dire que ce don n’était pas le sien, signifiant ainsi qu’il ne se sentait pas lié par le devoir d’hospitalité. À Renaud il proposa de se convertir à l’islam et face à son refus il le décapita de sa propre main.

Comment expliquer ce geste ? La plupart des historiens musulmans invoquent le double serment que Saladin avait fait de tuer lui-même Renaud, la première fois quand celui-ci menaça les villes saintes et la seconde quand il attaqua par surprise la caravane égyptienne. En lui proposant la conversion, Saladin ne cherchait ni à se dérober à son vœu ni à se donner bonne conscience. Il appliquait la loi musulmane, qui autorise la mise à mort par décapitation du prisonnier qui refuse de se convertir à l’islam et qui représente une menace pour la communauté musulmane147. Dans le cas de Renaud, l’exaspération qu’il provoquait chez les musulmans est bien résumée dans ces quelques mots de Saladin à Guy : « Il n’est pas habituel que les rois se tuent les uns les autres, mais cet homme a dépassé les bornes148. »

Saladin fit aussi exécuter les Turcoples, des indigènes employés par les Francs dans leur cavalerie légère et considérés par les musulmans comme des traîtres ou des apostats, ainsi que les templiers et les hospitaliers, perçus comme des ennemis jurés de l’Islam et dont il pensait ne pas pouvoir obtenir de rançon149. Il racheta ces derniers aux combattants musulmans qui les avaient fait prisonniers, au prix de cinquante dinars égyptiens par tête, et les fit tous exécuter non sans leur avoir d’abord proposé, comme à Renaud, de se convertir à l’islam. Très peu acceptèrent mais ceux qui se convertirent se révélèrent par la suite, d’après ‛Imâd al-Dîn, bons musulmans. Seul le Maître du Temple, Gérard de Ridefort, considéré comme une bonne monnaie d’échange, fut épargné.

Il y eut tant d’esclaves francs jetés sur les marchés de Syrie, que leur prix s’effondra. À Damas, ils s’en vendaient à la criée et en bloc pour trois dinars par tête. Certains citent même le cas d’un prisonnier échangé contre une paire de sandales150. Les chefs francs, dont on pouvait espérer obtenir une importante rançon, furent envoyés à Damas. Avec eux fut envoyée une relique inestimable, tombée aux mains des musulmans lors de la bataille de Hattîn, un fragment de la Vraie Croix qui avait accompagné les Francs dans tous leurs combats. Cette perte fut très durement ressentie par les Francs et l’on ne cessa de lui attribuer, en Orient comme en Occident, de néfastes conséquences :

À noter aussi qu’à partir de cette même année du Seigneur où la Croix du Seigneur a été prise par Saladin outre-mer, les enfants nés depuis ce temps n’ont que vingt-deux dents, ou seulement vingt, alors qu’auparavant ils en avaient normalement trente ou trente-deux151.

Les musulmans connaissaient très bien la valeur que les chrétiens accordaient à la relique de la Croix et ‛Imâd al-Dîn la décrit longuement :

Les chrétiens prétendent qu’elle est faite du bois sur lequel, disent-ils, celui qu’ils adorent fut crucifié ; c’est pourquoi ils la vénèrent et l’ont revêtue d’or pur, couronnée de perles et de gemmes. [...] À leurs yeux, sa prise était plus grave que celle du roi ; c’était pour eux le plus terrible malheur sur ce champ de bataille152.

Fixée à l’envers sur une lance, elle fut portée en procession dans les rues de Damas par le grand cadi. Par la suite, les Francs la réclamèrent très souvent mais ne la récupérèrent jamais. Elle fut envoyée au calife de Bagdad après la mort de Saladin par son fils al-Afdal153 et ce fut la dernière fois qu’on entendit parler d’elle.

Même s’il est difficile d’évaluer le nombre de tués et de prisonniers, on peut affirmer que cette bataille décima l’armée du royaume de Jérusalem, désormais incapable de défendre la ville sainte. La terre de Hattîn resta longtemps jonchée de cadavres desséchés et d’ossements humains154, tandis qu’au sommet du site, Saladin fit construire un monument commémoratif qu’il appela le Dôme de la Victoire (Qubbat al-Nasr). Malgré le retentissement de ce succès, l’édifice ne fut guère entretenu puisqu’en en 1217, déjà, il tombait en ruine155. Est-ce à dire que la bataille de Hattîn sombra vite dans l’oubli ? Non, car, en réalité, un monument élevé en zone non urbaine, à l’écart des populations, n’avait de chance de subsister que s’il devenait un lieu de visite et de pèlerinage. Or en terre d’Islam, au Moyen Âge, les pèlerinages se développèrent quasi exclusivement autour des villes saintes (La Mecque, Médine, Jérusalem) ainsi que des tombeaux de prophètes ou de personnages vénérés. Les monuments commémoratifs célébraient le plus souvent des événements à connotation religieuse ou sacrée et, jusqu’au XIIIe siècle au moins, rares étaient les monuments de commémoration militaire. Celui que le sultan Baybars fit ériger sur le site de ‛Ayn Jâlût, en 1260, après la victoire des Mamelouks sur les Mongols fut peut-être inspiré par celui de Saladin. Il porta lui aussi le nom de Sanctuaire de la Victoire et semble avoir survécu un peu plus longtemps que le monument de Hattîn puisqu’il était encore visible au début du XIVe siècle156. Il faut dire que la victoire de ‛Ayn Jâlût eut un retentissement bien plus considérable que la bataille de Hattîn, car elle permit de repousser l’invasion mongole, autrement plus dangereuse que la conquête franque ; aux yeux de certains, c’est l’Islam tout entier qui fut ainsi sauvé de l’anéantissement par la jeune dynastie mamelouke.

Les causes de la victoire de Saladin à Hattîn furent donc très diverses. Une supériorité numérique musulmane incontestable, la présence galvanisante du sultan parmi ses troupes et un bon choix stratégique qui permit de couper à la fois l’accès aux sources de Hattîn et toute possibilité de retraite aux Francs. En face, les divisions qui affaiblirent Guy de Lusignan à l’intérieur de son propre camp jouèrent un rôle important. On a souvent évoqué aussi l’erreur tactique de Guy qui abandonna une position défensive, bien protégée et bien pourvue en eau, pour s’aventurer sur le terrain choisi par Saladin. Malcolm C. Lyons et David E. P. Jackson ont tempéré ce jugement en montrant que l’espoir de Guy d’atteindre les sources de Hattîn avant l’armée de Saladin n’était pas si irréaliste que cela et Benjamin Kedar a, de son côté, constaté que le débit de la source de Tu‛rân, où étaient postées les forces franques, était de toute façon insuffisant pour alimenter toute une armée, ce qui expliquerait la décision de Guy de ne pas trop s’y attarder157.

L’une des premières conséquences de la bataille de Hattîn fut, dès le lendemain, la remise de la forteresse de Tibériade par l’épouse de Raymond III à Saladin qui se montra magnanime en la laissant partir avec ses biens. Afin de profiter de son avantage, Saladin se devait maintenant d’agir rapidement avant qu’une nouvelle armée n’arrivât d’Occident. Deux possibilités s’offraient à lui : conquérir Jérusalem, son principal objectif, ou prendre d’abord les villes de la côte afin d’empêcher les secours francs de débarquer. En choisissant la seconde option, Saladin fit un bon calcul. Privées de défense, les villes du littoral tombèrent entre ses mains les unes après les autres, à une vitesse déconcertante158.

Dès le 9 juillet 1187, Acre fut encerclée et les bourgeois contraints de venir remettre les clés de leur ville à Saladin. Si Jérusalem était le principal lieu de pèlerinage et la capitale du royaume, Acre en était la ville la plus riche et la plus peuplée. Construite sur un promontoire de grès à l’extrémité nord d’une baie de sable, elle devait sa prospérité à son port, protégé par de grandes digues de pierre, et à sa situation favorable entre l’Égypte, la Palestine et la Syrie, qui avaient fait d’elle la plaque tournante du commerce entre l’Orient et l’Occident. Les marchands génois, vénitiens et pisans y avaient obtenu de très importants privilèges, dès le début du XIIe siècle, et possédaient des quartiers entiers dans lesquels ils disposaient d’habitations, d’églises, d’entrepôts et de magasins. Leurs bateaux déchargeaient dans le port leurs lourdes cargaisons de marchandises : blé, vin, fruits secs, porc salé et surtout draps de Flandre et de Champagne, chanvre, cuivre, fer et selles de cheval. De nombreux produits vendus sur les marchés d’Acre provenaient aussi d’Extrême-Orient, d’Arabie, d’Irak, de Syrie ou d’Égypte. Ils arrivaient par caravane ou par bateau, malgré la guerre et les combats, et faisaient la fortune des marchands italiens qui les remportaient à destination de l’Occident : épices, encens, drogues médicinales, parfums, soieries et textiles de toutes sortes, produits destinés à la teinture, coton, ivoire et sucre leur procuraient ainsi d’importants bénéfices.

Acre était donc une ville riche et grouillante d’activités. « Ses rues et ses voies publiques regorgent de la foule et la place est étroite où poser son pas », note Ibn Jubayr qui y séjourna trois ans seulement avant sa chute aux mains de Saladin. Ce même voyageur relève que chrétiens et musulmans se partageaient parfois les lieux de prière :

Dieu a conservé pure, dans sa mosquée principale, une place qui est restée aux musulmans, comme un petit oratoire où les étrangers d’entre eux se réunissent pour célébrer la prière rituelle. À son mihrâb est le tombeau du prophète Sâlih – Que Dieu lui accorde prière et salut, ainsi qu’à tous les prophètes – Dieu a garanti cette place de la souillure de l’incroyance par la baraka de ce saint tombeau159.

Une fois prise par Saladin, la ville fut pillée par ses troupes, au grand regret de ‛Imâd al-Dîn qui déplora que tant de richesses ne fussent pas utilisées à meilleur escient. Il faut dire que la maison qu’il reçut en cadeau de Saladin fut entièrement pillée avant même qu’il n’ait eu le temps d’en prendre possession. Saladin remit le gouvernement d’Acre à son fils al-Afdal, connu pour sa générosité – pour ne pas dire sa prodigalité –, qui fit lui aussi de grandes largesses. Toutes les possessions des Templiers à l’intérieur de la ville et dans ses environs furent remises à l’émir Diyâ’ al-Dîn al-Hakkâri. Ainsi, par manque de vigilance et sans doute par imprévoyance, Saladin ne tira pas de sa conquête tout le profit qu’il aurait pu en attendre. La cathédrale retrouva sa fonction primitive de Grande Mosquée et après y avoir rétabli un minbar et un mihrâb160, al-Fâdil y fit réciter la prière du vendredi. Environ quatre mille prisonniers musulmans furent libérés et purent regagner, avec l’aide de Saladin, leur région d’origine161.

En descendant vers le sud, à travers la Galilée et la Samarie, une partie de l’armée de Saladin prit ensuite sans difficulté Nazareth, Saphorie, le château de la Fève (al-Fûla), Dabûriyya, Thabor, Jînîn, Zar‛în au-dessus de ‛Ayn Jâlût et Sébaste. Dans cette dernière localité, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, lieu de pèlerinage vénéré par les chrétiens comme par les musulmans, fut transformée en mosquée. Le trésor que les chanoines, en charge du lieu, avaient accumulé grâce aux dons exigés des pèlerins, fut saisi. Naplouse et les villages environnants avaient conservé une population à majorité musulmane. Aussi quand les habitants prirent conscience du recul des Francs, ils ne tardèrent pas à se révolter contre la garnison franque de Naplouse, qui se rendit rapidement162.

Pendant ce temps, sur le littoral, d’autres émirs conduisaient leurs troupes au sud d’Acre et s’emparaient des ports de Haïfa, Césarée et Arsûf. Al-‛Âdil, arrivé d’Égypte par la route d’al-‛Arîsh, prit sans difficulté Majdal Yâbâ, à 21 kilomètres à l’est de Jaffa, avant d’attaquer le port de Jaffa, qui fut entièrement pillé, et dont les habitants furent vendus en grand nombre comme esclaves. L’historien Ibn al-Athîr fut frappé par le malheur de ces gens. Il acquit lui-même une jeune esclave originaire de cette ville, dont les six frères avaient été tués et dont le mari et les deux sœurs avaient disparu. Il raconte :

J’ai vu à Alep une femme franque arriver avec son maître devant une porte. Quand ils frappèrent à la porte, le maître de maison sortit et leur parla. Puis sortit une autre femme franque. Lorsqu’elles s’aperçurent, les deux femmes poussèrent des cris et s’étreignirent. Elles criaient et pleuraient à la fois et tombèrent par terre. Puis elles s’assirent et conversèrent. Il s’agissait de deux sœurs ayant une nombreuse famille mais qui n’avaient plus eu aucune nouvelle de leurs proches163.

Pendant que ses émirs progressaient ainsi vers le sud, Saladin, resté devant Acre, tourna son attention vers le nord et envoya son neveu Taqî al-Dîn attaquer la forteresse de Tibnîn, bastion avancé de Tyr, à quelque quarante-cinq kilomètres à vol d’oiseau au nord-est d’Acre. Là, les choses furent moins faciles et la résistance plus forte que prévue. Appelé à la rescousse par son neveu, Saladin quitta Acre le 17 juillet et arriva deux jours plus tard sous les murs de la forteresse. La garnison finit par se rendre en échange de la vie sauve, le 26 juillet. Les combattants durent laisser sur place leurs armes, leurs chevaux et leurs provisions mais furent autorisés à emporter leurs biens personnels et conduits sous escorte jusqu’à Tyr. Une générosité que les musulmans n’allaient pas tarder à regretter, car Tyr devint rapidement le lieu de recomposition des forces franques.

Plutôt que de mettre le siège devant Tyr, Saladin préféra contourner la ville pour se diriger au nord, par la route des vergers de Sarafand, vers Sidon qui lui fut remise sans combat le 29 juillet. Il se retrouva, le soir même, sous les murs de Beyrouth et tandis qu’il l’assiégeait, il envoya chercher à Damas l’un des prisonniers de Hattîn, le Génois Hugues Embriaco, maître de Jubayl (Byblos), afin qu’il se rachetât contre la reddition de sa ville, ce qu’il fit. La prise de Jubayl, le 4 août, marqua le point extrême de la marche de Saladin vers le nord. Deux jours plus tard, Beyrouth se rendait aussi. Bien que très malade, ‛Imâd al-Dîn, qui accompagnait alors le sultan, rédigea l’acte de reddition :

Le sultan fit venir tous les secrétaires de son dîwân, tous les hommes éminents de l’État qui pouvaient tenir un calame ; mais ce qu’ils écrivirent ne le satisfit pas, ce qu’ils disposèrent ne lui suffit pas. Dans ces conditions quelqu’un vint me demander de l’écrire sous ma dictée : les esprits des hommes en bonne santé étaient malades, mais le mien ne l’était point. Donc ce fut grâce à mon écrit qu’on prit possession de Beyrouth164.

Saladin repartit aussitôt vers le sud en direction d’Ascalon. Sur sa route, il ne fit qu’une brève tentative pour s’emparer de Tyr, qu’il jugea trop difficile à prendre à cause de l’importance de ses fortifications et de l’éparpillement de ses propres troupes. Il préféra donc aller rejoindre son frère, al-‛Âdil, qui le pressait d’attaquer Jérusalem165. Les propos qu’on prêta beaucoup plus tard à al-‛Âdil, en 1225, soit sept ans après sa mort, expliquent peut-être la stratégie adoptée par Saladin et révèlent en tout cas les arguments utilisés au XIIIe siècle pour justifier la décision de renoncer momentanément au siège de Tyr afin de se concentrer sur la prise de Jérusalem :

L’un des arguments que j’avançais avec insistance auprès du sultan afin qu’il saisisse l’occasion de conquérir Jérusalem était le suivant : Tu es sujet, lui dis-je, à des crises chroniques de colique. Si tu mourais d’une crise, cette nuit, Jérusalem resterait en otage aux mains des Francs. Efforce-toi donc de la prendre et exécute ce que Dieu est en droit d’attendre de toi en remerciement pour les faveurs dont Il t’a comblé. Saladin dit : je suivrai ton ordre et ton conseil166.

L’importance de Jérusalem est très clairement soulignée ici, et le contexte politique des années 1220 n’y est sans doute pas étranger. À cette époque, en effet, les princes ayyoubides ne reculaient plus devant l’éventualité d’une cession de Jérusalem aux Francs, au grand dam de certains hommes de religion qui tentaient de remettre au premier plan son caractère de ville sainte. Mais il est vrai aussi qu’en 1187 la santé de Saladin demeurait fragile et qu’il tenait beaucoup à laisser son nom attaché à la reconquête de Jérusalem. De plus, Tyr était une ville bien fortifiée, dont le siège n’avait de chance de réussir que si les forces musulmanes étaient rassemblées. Or, elles étaient pour l’instant dispersées dans les divers territoires francs. Enfin, les sources latines et arabes insistent toutes sur le fait que l’arrivée de Conrad de Montferrat à Tyr empêcha in extremis la ville de se rendre. Ignorant les événements récents, le bateau de Conrad s’était d’abord présenté au large d’Acre. Mais, alerté par divers signes inhabituels – silence de la cloche qui annonçait d’ordinaire l’arrivée d’un bateau, absence de Francs venant à sa rencontre –, il se fit passer pour un bateau marchand, gagna du temps et s’éloigna avant que le fils de Saladin n’ait eu le temps de réagir. Ayant appris que Tyr se trouvait encore aux mains des Francs, c’est vers elle qu’il mit les voiles :

Quand ils arrivèrent devant Tyr, les chrétiens qui étaient dans la ville furent remplis de joie parce que Dieu leur avait envoyé un bateau en un tel moment de crise. Ils vinrent aux nouvelles pour savoir qui était à bord et furent heureux de découvrir que c’était le marquis de Montferrat. Une grande partie de la population de la ville alla le prier de débarquer et de leur venir en aide, car si ni lui ni Dieu ne venaient au secours de la ville, celle-ci se rendrait aux Sarrasins dès qu’il serait parti, les bannières de Saladin flottant déjà sur la ville167.

Tout en soulignant que Saladin justifia sa stratégie par la priorité qu’il accordait à la prise de Jérusalem, ‛Imâd al-Dîn a beau jeu d’écrire, avec le recul, qu’il aurait mieux valu s’emparer tout de suite de Tyr plutôt que de la laisser se renforcer168. Saladin en décida autrement et, en vue de la conquête de Jérusalem, il privilégia la prise d’Ascalon, de Gaza et de Dârûm pour supprimer toute menace sur ses arrières et faciliter les communications entre l’Égypte et la Syrie. Le 23 août, après avoir retrouvé al-‛Âdil et ses troupes, Saladin arriva sous les murs d’Ascalon où il appliqua la même stratégie qu’à Jubayl. De Damas, il fit venir Guy de Lusignan et Gérard de Ridefort, Maître des Templiers, et promit leur libération contre la reddition d’Ascalon – certains disent de toutes les places fortes restantes. Face au refus de la garnison, la ville fut assiégée et les mangonneaux entrèrent en action. Malgré leur volonté de résister, les Francs durent se rendre assez vite à l’évidence : les murailles commençaient à se lézarder et aucun secours ne pouvait plus désormais leur parvenir. Les négociations s’ouvrirent donc et le 5 septembre 1187 Saladin laissa une fois de plus les habitants quitter la ville avec leur famille et leurs biens.

Au sud d’Ascalon et sur la route entre Jaffa et Jérusalem, les places fortes tombèrent les unes après les autres : Gaza, Dârûm, Ramla, Yubnâ. En échange de la libération de leur Maître Gérard de Ridefort, les Templiers livrèrent aussi Latrun. Entre-temps, la flotte égyptienne arriva pour surveiller le littoral. Désormais maître de toute la côte, de la frontière égyptienne à la ville de Jubayl – à l’exception de Tyr –, Saladin se tourna vers Jérusalem. Le 20 septembre 1187, il installa ses machines de siège devant la ville sainte169.

La prise de Jérusalem

Comptant sur le caractère sacré de la ville pour les protéger, un grand nombre de personnes s’étaient réfugiées à Jérusalem. La ville était surpeuplée : soixante à cent mille âmes, sans doute, soit plus de trois fois sa population habituelle. En prévision du siège, les Francs avaient renforcé les fortifications, approfondi le fossé et préparé des mangonneaux, mais le problème majeur était l’absence quasi totale de chevaliers francs. Balian d’Ibelin, rescapé de Hattîn, était venu à Jérusalem pour y chercher sa femme. Il accepta d’en assurer la défense et se fit prêter serment par les défenseurs de la ville. Il arma chevaliers les fils de chevaliers âgés de plus de quinze ans et même – fait exceptionnel – certains fils de bourgeois.

Après avoir campé cinq jours à l’ouest de la ville, le temps de constater que ses puissantes fortifications ne permettraient pas de la prendre de ce côté, les musulmans installèrent leur camp et leurs balistes au nord et nord-est de Jérusalem, à l’endroit même où elle avait été prise d’assaut par les croisés en 1099. Malgré une forte résistance, les troupes de Saladin réussirent, par un bombardement intense et un habile travail de sape, à faire une large brèche dans la muraille. Face à cette situation désespérée et certains de ne voir arriver aucun secours, les Francs demandèrent à négocier. Saladin, sans doute conscient que la ville était sur le point de capituler, se montra d’abord réticent :

Je veux, disait-il, prendre Jérusalem comme l’ont fait les chrétiens lorsqu’ils la prirent aux musulmans, il y a quatre-vingt-onze ans. Ils l’ont inondée de sang sans lui laisser un instant de répit. J’égorgerai les hommes et des femmes je ferai des esclaves170.

Mais devant la menace de Balian de tuer tous les prisonniers musulmans – entre trois et cinq mille – et de détruire les lieux saints de l’Islam, la mosquée al-Aqsâ et la Coupole du Rocher, Saladin, encouragé par ses émirs, finit par accepter la conclusion d’un accord le 2 octobre 1187 : une rançon de dix dinars par homme, cinq par femme et deux par enfant fut exigée et quarante jours de délai furent accordés pour le paiement. Les Francs furent autorisés à emporter leurs biens personnels, à l’exception des armes et des chevaux. Ceux qui ne pouvaient payer devaient être gardés comme esclaves.

Les musulmans prirent ainsi possession de la ville sans verser de sang mais n’en pillèrent pas moins les trésors des églises. L’auteur chrétien de la Chronique anonyme syriaque, qui se trouvait alors à Jérusalem, décrit comment, sous ses yeux horrifiés, les vases sacrés des églises se vendirent sur les marchés, comment les églises furent transformées en abri pour les bêtes, en débits de boisson et en divers lieux de débauche171. Balian déboursa trente mille dinars pour payer la rançon des plus démunis mais cela ne suffit pas et quinze à seize mille d’entre eux furent réduits en esclavage. Saladin et son frère, affirme une source latine, rachetèrent eux-mêmes un grand nombre de pauvres afin de les remettre en liberté172. Michel le Syrien semble aller dans le même sens en disant que Saladin redonna leur liberté à « quatre mille vieux et vieilles173 ». Mais il ajoute aussitôt que seize mille autres furent réduits en esclavage et utilisés, entre autres, à la construction des fortifications de Jérusalem et d’Égypte, laissant entendre que seules les personnes âgées dont on ne pouvait tirer profit furent libérées.

Les auteurs arabes ne mentionnent aucun rachat de prisonniers par Saladin mais se plaignent, en revanche, de la façon désastreuse dont la rançon fut perçue. Les portes de la ville avaient été fermées et en principe personne ne pouvait sortir sans reçu. Mais le désordre ambiant permit à un grand nombre de fonctionnaires et d’émirs de détourner à leur profit l’argent versé par les Francs, soit cent à deux cent mille dinars, les chiffres variant beaucoup selon les sources. Le récit de ‛Imâd al-Dîn à ce sujet est éclairant :

Si la somme provenant de la taxe eût été gardée comme elle devait l’être, elle aurait considérablement enrichi le Trésor public. Mais il y eut à cet égard une complète négligence et un désordre général ; quiconque pouvait faire un cadeau de bonne main fut relâché et les fonctionnaires quittèrent les voies de la probité pour celles de la concussion. Parmi les habitants quelques-uns se glissèrent le long des murs à l’aide de cordes, d’autres sortirent en se cachant parmi les bagages ; ceux-ci s’esquivèrent clandestinement, à la faveur d’un déguisement, sous un costume de l’armée [musulmane] ; ceux-là furent l’objet d’une intercession impérieuse à laquelle on ne pouvait désobéir174.

Les chrétiens orientaux, melkites, jacobites et arméniens – plusieurs milliers d’après ‛Imâd al-Dîn – durent aussi se racheter mais furent autorisés à demeurer sur place avec leur ancien statut de « protégés » (dhimmî). La rançon des Arméniens originaires de l’ancien comté d’Édesse, démantelé par les musulmans entre 1144 et 1150, fut revendiquée par les émirs d’Édesse et d’al-Bîra sous prétexte qu’ils habitaient jadis sur leurs territoires. Le premier empocha ainsi la rançon d’un millier de personnes et le second de cinq cents environ.

Afin de trouver l’argent nécessaire, les Francs et leurs alliés tentèrent de vendre au plus vite, et souvent pour une bouchée de pain, leurs biens personnels à des chrétiens orientaux ou à des marchands. À l’égard des femmes de chevaliers et des princesses, Saladin se montra, de l’avis de tous, très magnanime. Il laissa partir avec toutes ses richesses la femme de Balian qui n’était autre que Marie Comnène, l’ancienne épouse du roi Amaury Ier, ainsi que la reine Sibylle qui alla rejoindre son époux Guy de Lusignan, retenu prisonnier à Naplouse. De même, il autorisa la veuve de Renaud de Châtillon à se rendre à Kérak et lui promit la libération de son fils si elle obtenait la reddition de la garnison, ce qu’elle ne put faire. Saladin la laissa néanmoins partir en emportant tous ses biens et lui assura qu’il libérerait son fils le jour où Kérak et Shawbak se soumettraient. Le patriarche latin de Jérusalem fut lui aussi autorisé à quitter la ville, chargé des trésors du Saint-Sépulcre, sous l’œil réprobateur de ‛Imâd al-Dîn :

Je dis alors au sultan : « Voilà de grandes richesses ; évidemment, il y en a pour deux cent mille dinars ; l’autorisation d’emporter leurs biens ne concerne pas ceux des églises et des couvents ; ne les laissez donc pas aux mains de ces mécréants. » Il répondit : « Si nous l’interprétons à leur détriment, ils nous taxeront de perfidie ; car ils ignorent le fond de cette affaire ; nous les traiterons donc en prenant à la lettre l’accord de sauvegarde, et nous ne les laisserons pas accuser les Croyants d’avoir enfreint la foi jurée ; au contraire, ils parleront des bienfaits que nous leur aurons prodigués175. »

Les exilés francs prirent le chemin de Tyr ou de Tripoli en convois escortés, ce qui ne leur évita pas d’être pillés par des musulmans ou même par des Francs pour ceux qui tentèrent de se réfugier dans le comté de Tripoli. Certains trouvèrent refuge à Alexandrie où ils furent embarqués sur des bateaux italiens, contre la volonté des marchands mécontents, sans doute, de devoir s’en charger sans vivres ni argent. Cet incident permit à un auteur latin de souligner avec indignation le contraste entre la générosité des musulmans et l’égoïsme des Francs176. Les prisonniers musulmans qui étaient enfermés à Jérusalem furent tous rendus à la liberté. Saladin leur donna des vêtements et les aida à regagner leur pays d’origine. L’argent, les biens saisis, et les Francs réduits en esclavage furent ensuite généreusement distribués par Saladin à ses troupes et à ses proches. Enfin les juifs, qui avaient été chassés de Jérusalem lors de la première croisade, furent autorisés à revenir s’y installer – nous y reviendrons177.

Saladin retira beaucoup de gloire de la prise de Jérusalem tant aux yeux de ses contemporains que de la postérité. Sa générosité et sa magnanimité, si souvent vantées, s’exercèrent à l’égard des musulmans, pour les remercier de leur soutien et s’assurer de leur fidélité, mais aussi à l’égard des Francs de haut rang, pour répandre l’image du souverain respectueux de ses ennemis, conforter sa bonne renommée auprès de ses ennemis et faciliter ses conquêtes futures. Fidèle à sa ligne de conduite, Saladin se montra, lors de ces événements, ferme et déterminé, respectueux de la parole donnée et de la loi musulmane, préoccupé de l’image qu’il pouvait donner de lui-même, soucieux de consolider ses appuis et d’obtenir la reddition de ses adversaires par la négociation plutôt que par la force. Gardons-nous, toutefois, de projeter sur lui nos conceptions modernes d’ouverture et de tolérance. Délivrer Jérusalem, troisième ville sainte de l’islam, de l’autorité des « infidèles » était pour Saladin une obligation religieuse. Il lui fallait vaincre, soumettre l’ennemi, asservir ceux dont il ne pouvait tirer aucun profit, abattre les croix, « assurer le triomphe de la vérité sur l’erreur » afin de prouver la supériorité d’une religion sur l’autre, conformément aux idéaux de son temps. Intérêts politiques et religieux étaient ainsi intimement liés et servis par une générosité naturelle, sans doute, mais non dépourvue de calcul.

Pendant plusieurs jours, Saladin reçut, sous sa tente, à l’extérieur de la ville, les émirs et les oulémas de Syrie et d’Égypte venus lui présenter leurs félicitations. ‛Imâd al-Dîn, à peine arrivé de Damas où il s’était rendu pour se faire soigner, fut chargé d’écrire des lettres pour répandre le plus largement possible la nouvelle de cette victoire. Il se vanta d’en avoir rédigé soixante-dix en une seule journée. De nombreux poètes composèrent aussi des vers pour célébrer ce jour mémorable.

Très vite, Jérusalem changea de visage. Les églises et les couvents furent reconvertis en édifices musulmans, à commencer par ceux qui s’élevaient, à l’est de la ville, sur l’ancienne esplanade du Temple, là où se trouvaient la mosquée al-Aqsâ et la Coupole du Rocher, les deux principaux lieux de pèlerinage des musulmans à Jérusalem. Édifiés au tournant du VIIe et du VIIIe siècles par les califes omeyyades, ces deux monuments avaient imprimé la marque de l’islam dans la ville de Jérusalem et rappelaient ses liens privilégiés avec la Révélation et le Prophète : al-Aqsâ (la Lointaine) portait le nom de la mosquée mentionnée dans le Coran vers laquelle Dieu avait mené Muhammad, de La Mecque vers Jérusalem, sur un cheval blanc fantastique, afin de le faire monter, de nuit, vers les cieux, avant de le ramener à La Mecque ; la Coupole du Rocher, édifice octogonal surmonté d’une immense coupole, fut élevée au-dessus du rocher à partir duquel, selon cette même tradition, le Prophète s’était envolé vers les cieux. En construisant ces deux monuments, l’un et l’autre très inspirés par l’architecture byzantine, les Omeyyades avaient affirmé avec force qu’il existait désormais, aux côtés du judaïsme et du christianisme – pour qui Jérusalem était ville sainte – une nouvelle religion, l’islam. Leur dessein n’en était pas moins politique car, sans contester la prééminence de La Mecque et de Médine au sein de l’islam, l’affirmation du caractère sacré de Jérusalem rejaillissait sur toute la Syrie-Palestine et leur permettait ainsi de justifier le choix de Damas pour capitale et siège de leur pouvoir.

La mosquée al-Aqsâ avait d’abord été transformée par les Francs en résidence royale puis, à partir de 1120, en résidence des Templiers. Un certain nombre d’inscriptions contenant des versets coraniques ou l’évocation de restaurations effectuées par les califes avaient néanmoins été conservées par les Francs, comme en témoigne al-Harawî, l’auteur du Guide des pèlerinages, qui visita Jérusalem en 1173178. Saladin fit entièrement restaurer la mosquée al-Aqsâ. Son mihrâb en marbre qui avait servi, selon les sources, de dépôt à grains ou de latrines, fut remis en état et, par la suite, les souverains ayyoubides, en particulier al-‛Âdil, ne cessèrent de l’embellir. Saladin fit aussi venir d’Alep la chaire (minbar) en bois sculpté que Nûr al-Dîn avait fait construire en vue de l’installer dans la mosquée de Jérusalem une fois celle-ci reconquise. Toute la mosquée fut nettoyée, du sol jusqu’au plafond, avant d’être purifiée à l’eau de rose et à l’encens. Des personnalités comme Taqî al-Dîn, le neveu de Saladin, tinrent à participer eux-mêmes à ces opérations et distribuèrent, à cette occasion, de généreuses sommes d’argent destinées à l’entretien de l’édifice et à celui des pieux dévots.

Quant à la Coupole du Rocher, les Francs en avaient fait une église (Templum Domini), ornant ses murs de peintures et de statues et construisant une coupole soutenue par des colonnes de marbre à l’intérieur de l’édifice, au-dessus du rocher. L’empreinte que le rocher conservait du pied de Muhammad était devenue, pour les chrétiens, celle du pied de Jésus et, d’après ‛Imâd al-Dîn, des morceaux en avaient été détachés et vendus comme reliques à Constantinople et en Sicile179. Avec la reconquête de Jérusalem, la Coupole du Rocher retrouva sa fonction et son allure d’antan. Les peintures, les statues et la petite coupole intérieure qui dissimulait le rocher furent enlevées ; l’imposante croix qui s’élevait au-dessus de la grande coupole fut abattue. Saladin installa dans cet édifice l’un des meilleurs spécialistes du Coran et, pour subvenir à ses besoins, il lui attribua en bien de mainmorte (waqf) une maison, une terre et un jardin. Il désigna aussi tous les desservants de ces deux édifices prestigieux et ordonna de détruire les cimetières installés par les Francs à proximité de la Coupole et de la Porte de la Miséricorde.

Le quartier nord-ouest de la ville était occupé par de nombreux monuments chrétiens, souvent antérieurs à la conquête franque. Le Saint-Sépulcre, tout d’abord, vaste complexe architectural édifié à partir du IVe siècle à l’emplacement du calvaire du Christ et de son lieu de Résurrection. C’est vers lui que convergeaient tous les pèlerins chrétiens d’Orient et d’Occident. Dans l’entourage de Saladin, les avis étaient partagés sur le sort qu’il convenait de lui réserver. Certains proposaient de le détruire afin d’enlever aux chrétiens occidentaux toute tentation de revenir. D’autres pensaient que, même réduit à une simple esplanade, le lieu continuerait d’attirer les pèlerins désireux de se recueillir à l’endroit où le Christ était mort et ressuscité. Le calife ‛Umar ibn al-Khattâb lui-même, disaient-ils, n’avait pas jugé bon de le détruire quand il s’était emparé de Jérusalem en 638, un argument auquel Saladin, soucieux de son image et de la comparaison qui ne manquerait pas d’être faite entre lui et ce prestigieux personnage, ne pouvait rester insensible. Le Saint-Sépulcre échappa donc à la destruction et fut confié, comme par le passé, aux chrétiens de rite melkite180. Comme le dit l’auteur de la Chronique syriaque, et même si les sources arabes n’en parlent pas, il est probable que les musulmans cherchaient aussi en épargnant le Saint-Sépulcre à conserver une source importante de revenus, chaque pèlerin devant payer une somme relativement élevée pour y entrer181.

Au sud du Saint-Sépulcre se trouvait l’Hôtel des Hospitaliers. Ceux-ci tiraient leur nom d’un hôpital fondé à cet emplacement par un Amalfitain, au milieu du XIe siècle, afin de soigner les pèlerins occidentaux qui se rendaient à Jérusalem. Avec l’installation des Francs, les moines chargés de son fonctionnement s’étaient progressivement militarisés et s’étaient dotés, comme les Templiers, d’une règle spéciale qui faisait d’eux des moines-soldats, mais à Jérusalem leur établissement continuait d’être un lieu de soins. Saladin autorisa une dizaine d’entre eux à rester, un an durant, pour soigner les malades qui s’y trouvaient encore182. En 1192, le fils de Saladin, al-Zâhir, fut logé dans ce qui devait être une partie du bâtiment et plus tard, vers 1216, le neveu de Saladin, al-Mu‛azzam, fonda dans un coin de l’édifice un établissement sans doute destiné à abriter des soufis183.

Beaucoup d’autres édifices chrétiens de Jérusalem furent reconvertis progressivement, entre 1187 et 1192, en fondations pieuses musulmanes, dotées de desservants et des biens de mainmorte nécessaires à leur entretien. Une église située près du Saint-Sépulcre fut transformée en hôpital, l’Hôtel du patriarche devint un établissement pour soufis, et dans l’église Sainte-Anne, au nord-est de Jérusalem, fut installée une madrasa chafiite dont il sera question plus loin. Dans la partie occidentale du rempart, au sommet de la Tour de David dont les Francs avaient fait leur forteresse, se trouvait jadis un oratoire que les musulmans appelaient Mihrâb Dâ’ûd (Mihrâb de David) où les pèlerins venaient se recueillir. Il fut restauré et Saladin y nomma un imâm et des muezzins. Il fit aussi remettre en état les tombeaux de saints personnages et réparer plusieurs citernes dont l’eau était destinée aux passants184.

Les chrétiens locaux qui demeurèrent à Jérusalem – plusieurs milliers d’après ‛Imâd al-Dîn – conservèrent sans doute plusieurs des nombreuses églises de Jérusalem, bien que nos renseignements soient assez confus sur le sujet185. L’église Notre-Dame-de-Sion, au sud des remparts de Jérusalem, semble avoir servi quelque temps de résidence à al-‛Âdil186, tandis que l’église Sainte-Madeleine, située dans l’angle nord-est de la ville, fut, elle, transformée en madrasa par un émir de Saladin187.

Le 9 octobre 1187, la grande prière du vendredi qui rassembla les musulmans dans la mosquée al-Aqsâ revêtit une importance toute particulière. Chacun attendait avec impatience que Saladin désignât celui à qui reviendrait l’honneur de prononcer la première khutba dans la ville sainte après quatre-vingt-huit ans d’interruption. Les candidats étaient nombreux, et « tous, sans exception, de se préparer, d’observer, [...] de s’insinuer. Certains se montraient entreprenants, d’autres s’abaissaient, se tenaient aux aguets, quêtaient une intercession188 ». Saladin fit durer le suspense jusqu’à la dernière minute avant de porter son choix sur le grand cadi d’Alep, Muhyî al-Dîn Ibn al-Zakî, qui lui avait prédit qu’il s’emparerait de Jérusalem.

Celui-ci monta sur le minbar revêtu d’une robe noire que ‛Imâd al-Dîn avait reçue du calife et qu’il lui prêta pour l’occasion. Le prône du vendredi était d’abord l’occasion de réaffirmer l’autorité du souverain légitime au nom duquel il était prononcé. Le cadi fit la khutba en associant le nom du calife abbasside de Bagdad à celui de Saladin. Il commença par rendre louange à Dieu en citant quelques versets du Coran : « Tout ce qui restait de ce peuple injuste fut alors retranché. Louange à Dieu le Maître des mondes » (Coran, VI, 45)189. Il évoqua ensuite la victoire des musulmans, l’expulsion des Francs, la « purification » après la « souillure », et rappela toutes les qualités qui font de Jérusalem une ville sainte pour l’islam : patrie d’Abraham et résidence des prophètes, terre sainte promise par Dieu à Moïse (Coran, V, 21), lieu où Marie et Jésus ont entendu la parole de Dieu, voyage nocturne du Prophète vers Jérusalem et son ascension aux cieux, première qibla (direction de la prière) des musulmans. Il rappela aussi les conquêtes des premiers califes et se félicita que les musulmans aient renouvelé ces exploits et obtenu la récompense de Dieu. Il exhorta son auditoire à poursuivre le jihad afin de reconquérir les terres des infidèles : « N’imitez pas celle qui défaisait le fil de son fuseau après l’avoir solidement tordu » (Coran, XVI, 92). Il appela également les musulmans à rester humbles et modestes et à ne pas attribuer cette victoire à leurs seules forces, car « il n’y a pas de victoire, si ce n’est auprès de Dieu. Dieu est puissant et juste » (Coran, VIII, 10). Il formula des vœux en faveur du calife et du sultan et termina par cette citation coranique : « Allâh commande justice et bienfaisance » (Coran, XVI, 90), un verset fortement symbolique car précédé dans le Coran d’une condamnation des polythéistes et des incrédules. Ayant achevé son prône, il descendit les marches du minbar et se posta devant le mihrâb pour diriger la prière.

Après cette khutba très officielle, Saladin autorisa le sermonnaire Ibn Najâ à faire dans la mosquée al-Aqsâ un sermon plus populaire qui reprit les mêmes thèmes et bouleversa l’auditoire :

Les uns pleurèrent bruyamment ; d’autres crièrent en échangeant leurs plaintes : les cœurs s’attendrirent ; les tristesses furent allégées ; les clameurs s’élevèrent ; les larmes coulèrent ; les pécheurs se repentirent ; les affligés revinrent à Dieu ; les pénitents gémirent ; les repentants se lamentèrent190 [...].

Saladin accorda donc une grande attention à la réislamisation de Jérusalem, ajoutant ainsi à son succès politique et militaire une dimension religieuse incontestable. Il aurait sans doute aimé y demeurer plus longtemps, mais ses campagnes n’étaient pas terminées et dès le 30 octobre, soit quatre semaines après son entrée dans la ville, il la quitta pour répondre à l’appel du gouverneur de Sidon et de Beyrouth, qui le pressait d’attaquer Tyr. Le 4 novembre, il arriva à Acre.

En un peu plus de deux mois, la plus grande partie du royaume de Jérusalem était tombée aux mains des musulmans. Une victoire éclair – comme l’indique le titre Al-Barq al-Shâmî (L’Éclair syrien) donné par ‛Imâd al-Dîn à son récit des conquêtes de Saladin –, dont les causes sont évidemment multiples. Les difficultés de succession au trône et les divisions politiques à l’intérieur du royaume de Jérusalem expliquent la faiblesse des Francs. La supériorité numérique des musulmans et l’élimination de la quasi-totalité de la chevalerie franque à la bataille de Hattîn permirent à Saladin de prendre très rapidement l’avantage. Seules les forteresses possédant leur propre garnison, telles Kérak, Safad, Kawkab et Montréal (Shawbak), résistèrent un peu plus longtemps mais finirent elles aussi par tomber entre novembre 1188 et avril 1189.

La stratégie militaire et politique de Saladin s’avéra très efficace. En assurant la sécurité des liaisons entre l’Égypte et la Syrie, puis en décidant de prendre le contrôle des villes côtières pour empêcher tout secours franc d’arriver jusqu’à Jérusalem, Saladin maîtrisa parfaitement la progression de ses conquêtes. Sa seule erreur fut de laisser subsister une poche de résistance à Tyr où les forces franques se reconstituèrent en attendant l’arrivée de la troisième croisade. D’un autre côté, en accordant des conditions favorables aux vaincus s’ils acceptaient de se rendre, et en respectant ses promesses, Saladin appliqua la politique expérimentée avec succès contre ses adversaires musulmans et obtint ainsi très vite la reddition de nombreuses localités qui n’avaient plus les moyens de résister. Les propos de Balian, à la veille de la reddition de Jérusalem, montrent à quel point la carte de la négociation pouvait être un atout majeur du jeu politique :

Si nous désespérons d’obtenir la vie sauve, si ne pouvant compter sur vos bienfaits nous avons tout à craindre de votre puissance, si nous demeurons convaincus qu’il n’y a plus pour nous de salut ni de bonheur, plus de paix ni d’arrangement, plus de trêves ni de sécurité, plus de bienveillance ni de générosité, nous irons au-devant de la mort ; ce sera la lutte sanglante, celle du désespoir, nous échangerons la vie contre le néant, nous nous jetterons dans les flammes plutôt que d’accepter la misère et la honte. Pour une blessure, chacun d’entre nous en rendra dix191.

Enfin, certaines villes comme Sidon, Beyrouth ou Jubayl, avaient conservé une population musulmane relativement importante – les Francs ayant compris lors de leur conquête qu’il n’était pas dans leur intérêt de chasser tous leurs habitants. Cette présence musulmane a sans doute aussi poussé les Francs à négocier plus rapidement avec Saladin192.

Le siège de Tyr

Saladin ne resta que quatre jours à Acre. Il prit ensuite la direction de Tyr, située à une quarantaine de kilomètres au nord, où il arriva, sans se presser, le 12 novembre 1187. Conrad de Montferrat avait eu le temps de renforcer la ville construite à l’origine sur une île et reliée à la terre par une étroite digue, sous le règne d’Alexandre le Grand, en 332 av. J.-C. Au fil des siècles, un véritable isthme s’était formé, bordé à l’est par une triple muraille précédée d’un fossé qui défendait l’accès de la ville et du port.

Saladin n’était pas dans les meilleures conditions pour mener un siège193. Ses troupes étaient en partie dispersées : al-‛Âdil était resté à Jérusalem, al-Afdal était à Acre, al-‛Azîz était reparti en Égypte et un certain nombre de ses émirs étaient occupés à garder les villes conquises. Toutefois, son fils al-Zâhir, qui venait d’avoir quinze ans, vint le rejoindre avec son armée d’Alep et participa à sa première grande bataille. Les navires francs postés des deux côtés de l’isthme bombardaient de flèches les musulmans qui tentaient de s’approcher de la ville. Saladin fit alors venir une dizaine de galères égyptiennes postées à Acre, ainsi que des navires de Beyrouth et de Jubayl. Le blocus maritime ainsi mis en place devait empêcher la flotte franque de sortir du port. Les arbalètes et les mangonneaux se mirent à l’œuvre, on dressa des palissades pour protéger les combattants et les tours mobiles recouvertes de peaux et chargées d’arbalétriers prirent position.

Au début du mois de décembre, al-‛Âdil, al-Afdal et Taqî al-Dîn vinrent rejoindre Saladin, mais les ennuis commencèrent. Le temps froid et humide ne facilitait pas les opérations et les troupes musulmanes, habituées aux conquêtes faciles des mois précédents, se heurtèrent à une forte résistance. Les motivations des Francs, qui luttaient pour leur survie, étaient sans aucun doute très fortes, alors que les musulmans étaient fatigués et un peu démotivés après la prise de Jérusalem. L’arrivée d’une ambassade de Bagdad, au cours de ce même mois de décembre, apportant une missive plus que mitigée du calife en réponse à l’annonce de la prise de Jérusalem, acheva de démoraliser Saladin et son entourage.

C’est à ce moment-là que les Francs entamèrent leur contre-offensive. À l’aube du 30 décembre, dix-sept galères et dix bateaux de moindre envergure, bloqués jusque-là dans le port, prirent d’assaut cinq bateaux musulmans et surprirent leurs équipages endormis. Il y eut de nombreux prisonniers et la flotte restante, désormais insuffisante pour venir à bout des Francs, fut redirigée vers Beyrouth. Toutefois, attaqués en route par les Francs, les équipages inexpérimentés abandonnèrent la partie et se jetèrent à l’eau ; il fallut haler leurs bateaux et les démonter sur la plage pour empêcher les Francs de s’en emparer. Un seul navire, commandé par le gouverneur de Jubayl, parvint à rentrer à bon port194. Ce fut le premier revers important de Saladin depuis Hattîn et il fut durement ressenti par son camp. Il était essentiel pour lui de venir à bout de Tyr, dernier bastion franc du royaume de Jérusalem, pour couper l’intérieur du pays de tout ravitaillement ou renfort venu de la mer, mais ses émirs et leurs hommes étaient à bout de forces, découragés et voyaient leurs provisions s’épuiser. Saladin essaya dans les derniers jours de décembre de recruter de nouvelles troupes en envoyant mille dinars à Acre, mais la somme était insuffisante et les émirs craignaient de devoir à nouveau lui prêter de l’argent195 ; on se souvient que la principale faiblesse de Saladin était la gestion financière. Une nouvelle offensive musulmane fut tentée les deux derniers jours de l’année, en vain. Face au découragement de ses émirs, Saladin finit par lever le camp à contrecœur. Pour le dédouaner aux yeux de la postérité, son entourage insista sur le désir qu’il avait de poursuivre le siège : « Si nous renonçons à Tyr, nous serons sans excuse devant Allah et les musulmans » sont les mots que ‛Imâd al-Dîn lui prête, ce qui laisse penser que, dès la fin du XIIe siècle, les musulmans étaient conscients qu’ils avaient laissé échapper, en ce 1er janvier 1188, l’occasion d’éliminer les Francs. « Car telle était l’habitude de Saladin », écrit Ibn al-Athîr beaucoup plus critique que ‛Imâd al-Dîn. « Quand une place lui résistait fermement, il se lassait de l’assiéger et se retirait. » L’historien admet que l’armée avait envie de lever le camp mais il ajoute :

La faute incombait au seul Saladin qui avait par sa libéralité envoyé à Tyr petit à petit toutes les forces des Francs, lesquels l’avaient renforcée en hommes et en argent avec les populations de Jérusalem, d’Acre, d’Ascalon et d’autres lieux196.

Il est évident que la mansuétude de Saladin lui avait permis d’accélérer la prise des villes en économisant les pertes humaines et financières, mais elle avait aussi favorisé le renforcement de Tyr et son erreur stratégique fut probablement d’avoir trop attendu pour l’attaquer. Une fois prise la décision de se retirer, l’armée se dispersa et la seule consolation des musulmans fut la reddition, pendant la durée du siège, de la forteresse de Hûnîn, située au nord de la Galilée, à l’est de Tyr.

Saladin revint alors camper devant Acre. Après avoir pensé, un moment, faire détruire la ville pour empêcher les Francs d’y reprendre pied, il décida au contraire de renforcer ses fortifications et fit venir à cette fin l’émir Qarâqûsh, déjà en charge des fortifications du Caire, qui amena avec lui d’Égypte les hommes et le matériel nécessaires. Saladin profita aussi de son séjour à Acre pour recevoir des ambassades d’Iran, d’Azerbaïdjan, d’Anatolie et de Haute-Mésopotamie. La nouvelle des victoires qu’il venait de remporter s’était largement répandue dans le monde musulman et ces ambassades témoignaient de la volonté des souverains des États voisins de resserrer les liens avec lui et peut-être aussi de le sonder sur ses intentions. Le maître artukide d’Âmid et de Hisn Kayfâ demanda même la fille d’al-‛Âdil en mariage, pour s’assurer sans doute qu’on ne lui enlèverait pas ses possessions. ‛Imâd al-Dîn se chargea de rédiger le contrat de mariage197. Saladin finit de régler les affaires d’Acre et y nomma gouverneur l’émir ‛Izz al-Dîn Jûrdîk.

La campagne en Syrie du Nord

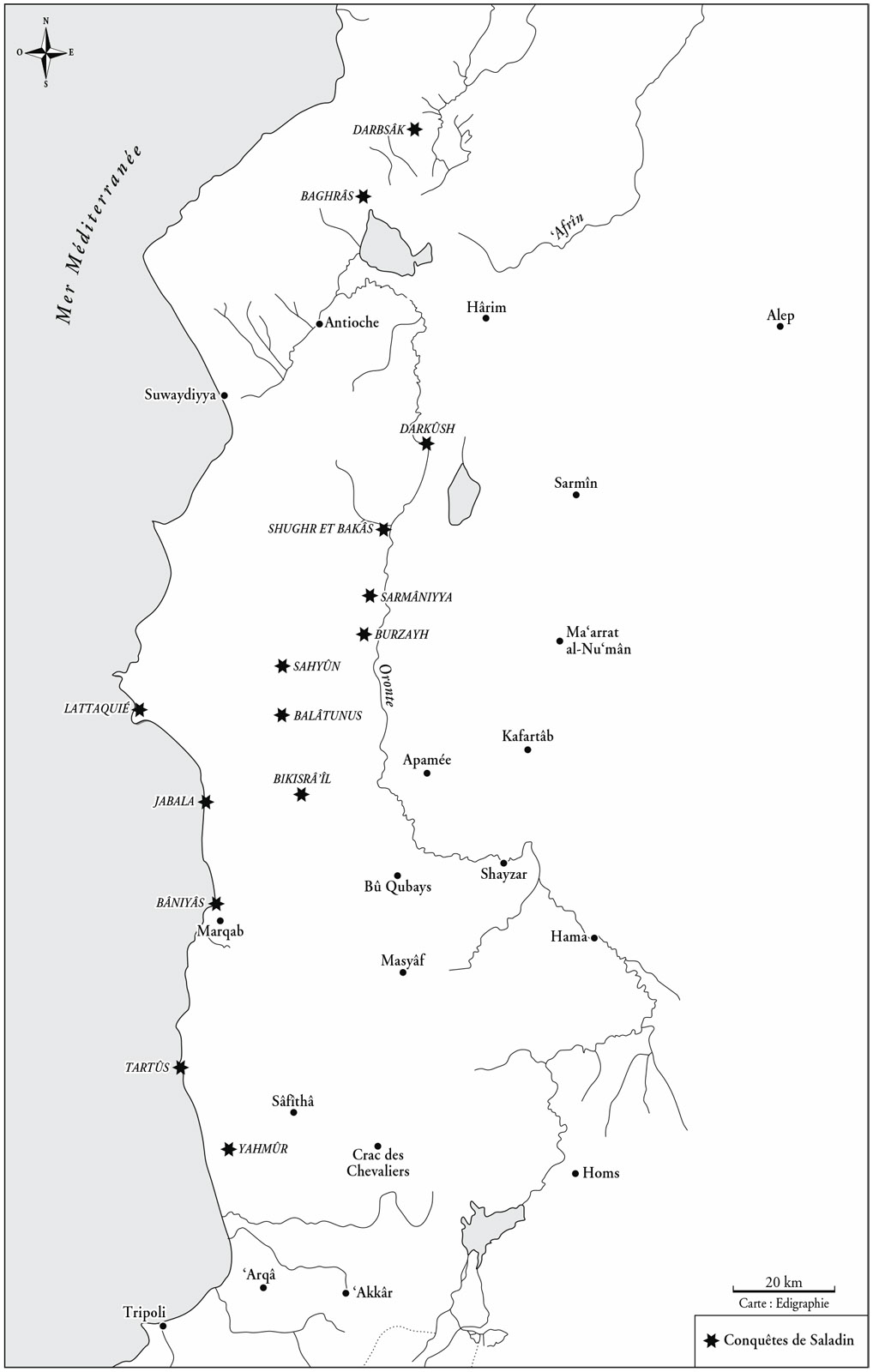

Saladin quitta Acre en mars 1188, et arriva à Damas où il ne resta que cinq jours. Son objectif était de poursuivre ses conquêtes en Syrie du Nord le plus rapidement possible pour ne pas laisser aux Francs le temps de reconstituer leurs forces198. Au milieu du mois de mai, il retrouva, au sud du lac de Homs, ‛Imâd al-Dîn Zengi et son armée venus de Haute-Mésopotamie à sa rencontre. Les trois historiens, Ibn Shaddâd qui venait d’entrer au service de Saladin, Ibn al-Athîr arrivé en compagnie de Zengi, et ‛Imâd al-Dîn étaient aussi de la partie. Le neveu de Saladin, Taqî al-Dîn, et son fils al-Zâhir furent chargés de surveiller la frontière d’Antioche tandis que son frère al-‛Âdil se trouvait toujours en Égypte et son autre fils al-Afdal à Acre. Plusieurs émirs étaient aussi restés en arrière pour surveiller les forteresses du royaume de Jérusalem encore aux mains des Francs (Kawkab, Safad, Kérak et Shawbak).

L’armée musulmane prit la direction de la trouée de Homs en contournant la puissante forteresse du Crac des Chevaliers, qui était aux mains des Hospitaliers et apparaissait pour l’instant imprenable. Saladin lança plusieurs raids contre le territoire de Sâfîthâ (Chastel Blanc) et de plusieurs autres forteresses de la région199. À partir de là, deux possibilités s’offraient à lui : concentrer ses efforts sur le littoral et les capitales (Tripoli et Antioche) pour empêcher les Francs de recevoir des renforts – mais cette entreprise s’annonçait longue et incertaine – ou s’attaquer aux points faibles pour étendre rapidement ses conquêtes et donner satisfaction à ses émirs, sur lesquels reposait toute la force de son armée. L’appel que lui adressa le cadi de Jabala – un petit port occupé par les Francs au sud de Lattaquié –, le mettant en garde contre la puissance de Tripoli et se disant prêt à lui remettre Jabala, ainsi qu’une rencontre avec les chefs musulmans du Jabal Bahrâ’ venus l’assurer de leur soutien, achevèrent de le convaincre qu’il fallait éviter une attaque frontale contre Tripoli et Antioche et tenter plutôt de s’emparer des places moins bien défendues telles que le port de Tartûs près duquel il se trouvait.

Tartûs fut prise d’assaut au début du mois de juillet et seule une tour défendue par le Maître des Templiers, Gérard de Ridefort, récemment libéré, continua de résister. Mais son église, consacrée à la Vierge, fut détruite200, ses fortifications rasées pour empêcher les Francs de s’y retrancher et la ville incendiée. Saladin poursuivit sa route vers le nord. Il longea la puissante forteresse de Marqab, défendue par les Hospitaliers, par un étroit passage littoral, sous les flèches des Siciliens arrivés en renfort sur plusieurs dizaines de vaisseaux201. Cette flotte commandée par l’amiral Margarit avait été envoyée par le roi de Sicile, Guillaume II, pour renforcer Tyr. Après y avoir débarqué, un détachement s’était rendu à Tripoli et de là avait suivi les troupes de Saladin en direction du nord. Pour permettre à ses troupes d’avancer, Saladin fit ériger des palissades derrière lesquelles ses archers et arbalétriers arrosèrent de flèches leurs ennemis. Les petites localités de la côte, qui ne pouvaient être défendues par les Francs, furent évacuées par leurs habitants, qui cherchèrent refuge dans les villes fortifiées des alentours202. Arrivé au sud de Jabala, Saladin fut rejoint par son fils al-Zâhir d’Alep.

Jabala fut prise avec l’aide de la population musulmane et de son cadi, le vendredi 15 juillet 1188. La forteresse de Bikisrâ’îl située à quelques kilomètres à l’est, dont les montagnards avaient déjà plus ou moins repris le contrôle, se rendit aussi. Lattaquié tomba le 21 juillet et le double château fort qui la protégeait du côté nord-est se rendit au soir du vendredi 22 juillet. Le cadi de Jabala servit d’intermédiaire entre la garnison et le sultan. Les vies des Francs furent préservées mais tous leurs biens furent pillés. Lattaquié était une grande et riche cité aux belles demeures, aux rues bordées de portiques, aux marchés animés, entourée de vergers, et ‛Imâd al-Dîn ne put s’empêcher de déplorer sa ruine :

J’ai vu avec tristesse sa prospérité disparaître et tout ce qui l’ornait s’évanouir, mais ma joie grandit de la voir revenir soutenir l’Islam et le faire briller d’un nouvel éclat. Si elle avait pu conserver sa beauté et sa situation après que la vérité se fût substituée à l’erreur, combien elle aurait été désirable et admirable et quelle supériorité son retour à la vie (sa conversion) lui aurait donné203 !

Les chrétiens orientaux et même quelques Francs furent autorisés à rester sur place avec le statut de dhimmîs. Saladin reçut alors Margarit, l’amiral de la flotte sicilienne postée en face du port de Lattaquié. Celui-ci tenta d’obtenir que la ville fût laissée aux Francs en échange de leur soumission. Il joua de la menace d’une nouvelle croisade en cas de refus, mais en vain.

Dans les jours qui suivirent, la plupart des forteresses situées dans l’arrière-pays de Lattaquié, qui assuraient la protection des villes côtières et contrôlaient plus ou moins directement les routes reliant la Syrie centrale et septentrionale au littoral, tombèrent les unes après les autres204. Le 23 août, Saladin prenait lui-même les commandes de l’assaut donné à Burzayh, château haut perché et réputé inexpugnable, au nord-ouest d’Apamée. La châtelaine de cette forteresse n’était autre que la belle-sœur de Bohémond d’Antioche dont l’épouse, Sibylle, renseignait occasionnellement Saladin205. Ce dernier s’était donc engagé auprès de Sibylle à ne faire aucun mal à sa sœur. Son armée l’ayant pris de vitesse et s’étant emparé d’elle et de sa famille, il dut, pour honorer sa promesse, la racheter à ses ravisseurs avant de la faire raccompagner saine et sauve à Antioche. En remontant vers le nord, plutôt que de s’attaquer directement à Antioche, Saladin choisit de s’emparer des deux places fortes qui protégeaient les alentours de la ville : Darbsâk et Baghrâs tombèrent respectivement les 16 et 26 septembre 1188. Ces forteresses avaient une position stratégique de première importance, car elles contrôlaient toutes les voies qui reliaient Alep à la Cilicie, et les Templiers qui les détenaient en avaient fait leur point de départ pour les raids qu’ils lançaient contre le territoire d’Alep206.

En trois mois, Saladin venait ainsi de réaliser un nombre impressionnant de conquêtes. Sa stratégie, qui consistait à miser sur l’appui des populations musulmanes, la rapidité des attaques et la prise de contrôle de l’arrière-pays pour assurer les liaisons entre l’intérieur de la Syrie et la côte, s’était révélée payante. Mais tant que Tripoli et Antioche n’étaient pas tombées, une contre-offensive avec l’aide de renforts venus d’Occident restait toujours possible. Pour expulser définitivement les Francs de Syrie du Nord, il aurait sans doute été plus efficace de prendre le contrôle de ces deux capitales avant de s’emparer des forteresses de l’intérieur. Saladin ne l’ignorait pas, mais il savait aussi que cette opération était beaucoup plus difficile et risquait d’épuiser ses forces sans véritable résultat, comme l’expérience de Tyr venait de le montrer. Or il lui fallait gagner rapidement des territoires pour satisfaire ses parents et ses émirs. Le plus étonnant, dans cette affaire, est sans doute le manque de réaction du comté de Tripoli et de la principauté d’Antioche. En fait, plusieurs forteresses tombèrent non parce que les musulmans les prirent d’assaut, mais parce que leurs occupants, désespérant de voir des renforts arriver d’Antioche, finissaient par les livrer contre la promesse d’avoir la vie sauve. Lors du siège de Shughr, ‛Imâd al-Dîn note lui-même que le découragement commençait à gagner les musulmans lorsque les assiégés acceptèrent soudainement de se rendre. De même, la faible résistance des Templiers, par ailleurs connus pour leur bravoure et leurs qualités guerrières, ne manqua pas de surprendre :

La soumission de ces gens intraitables nous étonna : ils nous livrèrent [leurs châteaux] alors qu’ils étaient jaloux même du soleil qui y pénétrait207.

Sans doute les Francs d’Antioche et de Tripoli craignaient-ils, en prenant l’offensive, d’épuiser leurs forces déjà fortement entamées par les batailles perdues, le manque d’approvisionnement et la cherté des vivres. Bohémond III espérait surtout que ses nombreuses tentatives pour obtenir des renforts d’Occident finiraient par porter leurs fruits. Il savait par ailleurs que son principal atout face à Saladin était la maîtrise de la mer et que pour cette raison, Saladin aurait autant, sinon plus de difficultés, à s’emparer de Tripoli et d’Antioche qu’il en avait eues avec Tyr.

C’est peut-être parce qu’il avait conscience de ces difficultés que Saladin renonça à prendre la route d’Antioche, pourtant ouverte devant lui, et préféra conclure avec Bohémond III une trêve de huit mois à compter du 1er octobre 1188. Tous les prisonniers musulmans devaient être libérés et il semble que Bohémond ait aussi promis de livrer Antioche aux musulmans si aucun secours ne lui parvenait avant l’expiration de la trêve208. Les proches de Saladin justifièrent celle-ci en insistant sur l’épuisement de l’armée, la hâte des troupes orientales à rentrer chez elles, tout en minimisant les concessions faites aux Francs :

Le sultan avait bien choisi, car la trêve devait expirer avant la maturité des céréales et le moment de leur récolte ; les Francs ne pourraient ni les recueillir, ni les transporter, ni en disposer. Le sultan n’avait pas grand désir de conclure cette paix, à cause de notre bonheur complet dans la guerre et de l’abondance de nos gains ; mais les troupes étrangères, s’ennuyant de rester là, montrèrent leur lassitude, réclamèrent paix et tranquillité. Et l’on disait : « Durant cette trêve, la puissance d’Antioche ne s’accroîtra pas, elle ne recouvrera pas sa vigueur ; elle ne pourra pas compter sur l’aide d’un certain nombre, tandis que nous tiendrons notre promesse en revenant contre elle à l’expiration de la trêve. Quant à ses fortifications, nous en avons saisi le miel et tué les abeilles »209.

Il ne restait plus qu’à distribuer les forteresses conquises. Saladin voulut d’abord remercier les émirs alépins qui s’étaient ralliés à lui en 1183210. Il récompensa aussi ses émirs les plus fidèles, en particulier Mangüverish Ibn Khumartegin, fils de l’émir turc qui avait donné sa vie pour le défendre contre les Assassins, en 1174, et ‛Izz al-Dîn Ibn al-Muqaddam dont le père, tué à La Mecque peu de temps auparavant, lui avait livré Damas en 1174. De même Ghars al-Dîn Qilij, un ancien émir de Shîrkûh qui avait joué un rôle majeur l’année précédente dans la prise de Césarée, et Taqî al-Dîn, le neveu de Saladin, furent généreusement remerciés211. Cette campagne victorieuse en Syrie du Nord avait donc non seulement affaibli les Francs mais permis aussi à Saladin de resserrer les liens qui l’unissaient à un certain nombre de ses émirs.