EL MAPA DE LAS PEQUEÑAS COSAS PERFECTAS

LEV GROSSMAN

Corría el 4 de agosto, y supongo que lo mismo se llevaba repitiendo desde hacía algún tiempo. Apenas me percaté del cambio al principio. De todos modos, mi vida ya se había transformado en una serie de asfixiantes días de verano que se sucedían el uno al otro con monotonía, cada cual prácticamente idéntico al anterior…, pero tal vez una persona más observadora y despierta habría advertido el fenómeno mucho antes que yo.

Qué queréis que os diga, era verano. Hacía calor. En fin, lo voy a soltar de una vez: el tiempo se había detenido.

O quizás no se había detenido exactamente, pero se había instalado en un bucle.

Por favor, creedme si os aseguro que no hablo en un sentido metafórico. No trato de expresar que me aburría y el verano se me antojaba eterno ni nada parecido. Estoy diciendo que, cuando tenía catorce años, el calendario alcanzó el 4 de agosto y decidió pararse ahí: literalmente, cada uno de los días posteriores seguían siendo 4 de agosto. Me iba a la cama la noche del 4 y me levantaba la mañana del mismo día, una y otra vez.

La cadena se había soltado del plato del cosmos. El gran iTunes de los cielos se había instalado en «repetir una».

En lo que se refiere a fenómenos sobrenaturales, ni siquiera era demasiado original, habida cuenta de que ese mismo prodigio exacto le sucede a Bill Murray en Atrapado en el tiempo. De hecho, una de mis primeras estrategias consistió en ver esa película unas ocho veces, y si bien admiro su cáustico pero tierno enfoque de los desafíos emocionales que conlleva una relación sentimental, también debo constatar que como guía práctica para escapar de la inmovilidad cronológica deja mucho que desear.

Y sí, también vi Al filo del mañana. De modo que si me hubiera topado con un Omega Mimic, creedme, habría tenido muy claro lo que debía hacer. Pero nunca me crucé con ninguno.

La principal diferencia entre mi situación y la de Atrapado en el tiempo radicaba en que a mí, a diferencia de a Bill Murray, la situación no se me antojaba demasiado molesta, al menos al principio. No hacía un frío horrible. No tenía que trabajar. Soy bastante solitario, de todos modos, así que la consideré más que nada una oportunidad para leer montones de libros y jugar a videojuegos hasta extremos infames. En todo caso, por poner una pega, me molestaba el hecho de que nadie más supiera lo que estaba pasando, porque no se hablaba de ello. A mi alrededor, todo el mundo creía estar viviendo ese día por primera vez. Yo tenía que esforzarme mucho en fingir que no sabía lo que estaba a punto de suceder y mostrar sorpresa cuando se producían los pequeños acontecimientos del día.

Y además hacía un calor asfixiante. En serio, cualquiera pensaría que habían aspirado el aire del mundo para remplazarlo por un jarabe caliente, transparente y viscoso. A menudo me sorprendía empapado en sudor antes de desayunar siquiera. Estábamos en Lexington, Massachusetts, por cierto, y yo no solo me sabía atrapado en el tiempo, sino también en el espacio, porque mis padres no querían apoquinar la segunda temporada del campamento estival y en el trabajillo temporal que me habían ofrecido en la gestoría de mi madre no me esperaban hasta pasada una semana. Así que ya estaba matando el tiempo, en cualquier caso, cuando los días empezaron a hacer de las suyas.

Solo que ahora, cuando lo mataba, el tiempo no se moría sin más. Se levantaba de la tumba y volvía a empezar. Era un tiempo zombi.

Lexington es una población de los alrededores de Boston, y como tal consta de grandes explanadas de asfalto gris, abundantes extensiones de hierba, numerosos pinos, unas cuantas McMansiones que imitan el estilo colonial y un centro salpicado de tiendas tan coquetas como respetables. Y unos cuantos monumentos de interés histórico; ya que Lexington tuvo un papel memorable pero tácticamente insignificante en la Revolución americana, así que la autenticidad histórica se prodiga en nuestra ciudad, como se encargan de recordar las abundantes y útiles placas informativas.

Pasada cosa de una semana, me había instalado en una rutina inamovible. Por la mañana, dormía hasta que mi madre ponía rumbo al trabajo, un trayecto que incluía dejar a mi hermana menor, atlética hasta extremos casi inquietantes, en el campamento de fútbol. A partir de ese momento estaba completamente solo. Desayunaba Cheerios con frutos secos y miel, una elección que en principio podría parecer un tanto repetitiva, pero que en realidad disfrutaba más y más con el paso de los días. Hay infinitos matices en un tazón de Cheerios con frutos secos y miel. Capas y capas de sabores por descubrir.

Aprendí cuándo poner pies en polvorosa. Busqué estrategias para estar ausente desde las 5:17 de la tarde a las 6:03, que era cuando mi hermana repetía diecisiete veces seguidas la parte difícil del tercer movimiento del Concierto para violín en La menor de Vivaldi. Por lo general, me escabullía después de comer, mientras mis padres (se divorciaron un par de años atrás, pero ese día mi padre estaba en casa, no sé por qué, seguramente para hablar de dinero) discutían a gritos más altos que de costumbre si mi madre debía o no llevar el coche al taller, para averiguar por qué el tubo de escape tintineaba al pasar por una zona de baches.

Me ayudó a ver las cosas con perspectiva. Nota mental: no desperdiciar la vida discutiendo por tonterías.

En cuanto al resto del día, mis estrategias para permanecer ocupado durante toda la eternidad incluían: (a) ir a la biblioteca e (b) ir a la piscina.

Por lo general escogía la opción (a). La biblioteca me ofrecía seguramente el entorno más confortable de todo Lexington, y eso contando mi hogar, la casa donde dormía por las noches. En la biblioteca dominaba el silencio. Había aire acondicionado. Reinaba la calma. Los libros no tocan el violín. Ni discuten por tubos de escape.

Por si fuera poco, huelen bien. Por eso no soy partidario de la tan cacareada revolución del libro electrónico. Los libros electrónicos no huelen a nada.

Con una cantidad de tiempo prácticamente infinita a mi disposición, me podía permitir pensar a lo grande, y lo hice: decidí leer la sección entera de fantasía y ciencia ficción, libro a libro, en orden alfabético. En aquel entonces, esa posibilidad venía a constituir para mí la definición de la felicidad misma. (La definición estaba a punto de cambiar, por cierto, y completamente, pero no adelantemos acontecimientos). Al comienzo de esta historia, el 4 de agosto llevaba corriendo cosa de un mes, día arriba, día abajo, y yo iba por Planilandia, escrita por un tal (va en serio) Edwin Abbott Abbott.

Planilandia se publicó en 1884 y trata de las aventuras de Cuadrado y Esfera. Cuadrado es una forma plana, bidimensional, mientras que Esfera es redonda y tridimensional, así que, cuando se encuentran, la Esfera tiene que explicarle al Cuadrado en qué consiste la tercera dimensión. En plan, qué significa poseer volumen además de longitud y anchura. La existencia de Cuadrado se limita a un solo plano y él jamás ha levantado la vista para mirar más allá, así que, cuando por fin lo hace, alucina en colores como es natural.

Esfera y Cuadrado emprenden un viaje y llegan a un mundo unidimensional, cuyos habitantes son líneas infinitamente delgadas. Más tarde visitarán un mundo cerodimensional, habitado por un punto, ínfimo y solitario, condenado a pasarse toda la eternidad cantando para sí mismo y que no tiene la menor idea de que exista algo más, o alguien.

Tras eso, deciden averiguar cómo sería una cuarta dimensión, momento en el cual mi cerebro dijo basta y decidí acercarme a la piscina.

A estas alturas, es posible que os estéis planteando señalarme: «Eh. Chaval (Me llamo Mark). Vale, Mark. Si el mismo día se repite una y otra vez, si cada mañana todo comienza de cero y el día se despliega del mismo modo exacto que el anterior, podrías hacer lo que quisieras, ¿no?». O sea, claro, podrías ir a la biblioteca, pero te podrías presentar desnudo, por decir algo, y daría igual porque todo se borraría al día siguiente, como cuando agitas un Telesketch. Podrías, no sé, asaltar un banco o viajar por ahí colándote en los trenes de mercancías, o decirles a los demás lo que piensas de ellos en realidad. Podrías hacer lo que quisieras.

Y en teoría tendrías razón, es verdad. Pero sinceramente, con este calor, ¿quién quiere hacer algo así? A mí solo me apetecía sentarme a leer en un sitio fresquito.

Además, ya sabéis, siempre existe la remota posibilidad de que en esa única ocasión el fenómeno no se repita, de que el hechizo se esfume tan misteriosa y súbitamente como llegó, y en ese caso el 5 de agosto tendría que afrontar las consecuencias de mis locuras del día anterior, cualesquiera que fuesen.

O sea, a día de hoy mi vida carecía de consecuencias. Pero las consecuencias no se pueden burlar para siempre.

Como iba diciendo, me acerqué a la piscina. El detalle es significativo porque fue allí donde conocí a Margaret, y eso también es importante, porque después de conocerla todo cambió.

La piscina de mi barrio se llama Paint Rock. Cuenta con una zona de natación, una zona de juegos, una cascada que a veces funciona y un montón de tumbonas para que los padres se tumben a tomar el sol como morsas. (¿Por qué morsa y foca son palabras femeninas? ¿Por qué no morso o morse? Esos eran los dilemas que ocupaban mi ociosa mente).

La propia piscina está hecha de un hormigón increíblemente tosco que, va en serio, te arranca la piel a tiras si resbalas en el borde.

De verdad. Me crie aquí y me he caído en infinidad de ocasiones. Ese piso te despelleja.

Enormes pinos flanquean el recinto que, en consecuencia, está sembrado de agujas y de un finísimo polen color amarillo canario que, si te paras a pensarlo, es la expresión sexual de los pinos. Yo procuro no pensarlo.

Me fijé en Margaret porque no debería estar allí.

O sea, al principio reparé en ella porque llamaba la atención. La mayoría de gente que acude a Paint Rock son clientes habituales, del barrio, pero a ella nunca la había visto. Era alta, tanto como yo, uno setenta y pico tal vez, delgada y muy pálida, con el cuello largo, la carita redonda y una melena oscura, abundante y rizada. No era guapa en un sentido convencional, supongo; no poseía el tipo de belleza que ves en la tele o en el cine. Pero ¿nunca os ha pasado que veis a una persona —y esa persona es distinta para cada cual— y ya no podéis desviar la vista, y de repente os sentís diez veces más despiertos que antes y tenéis la sensación de ser un arpa que empieza a sonar?

Ese fue el efecto que me produjo Margaret.

Pero si me fijé en ella fue también porque no encajaba en la escena.

La regla número uno de un bucle temporal dicta que todo el mundo va a comportarse exactamente igual que el día anterior a menos que interactúes con ellos de un modo que afecte a su conducta. Todos tomaban las mismas decisiones y decían las mismas cosas. La regla se aplicaba también a los objetos inanimados: las pelotas rebotaban igual, las gotas salpicaban del mismo modo, las monedas caían del mismo lado. Es posible que el fenómeno contradiga alguna ley fundamental relativa a la arbitrariedad cuántica, pero, oye, a las pruebas me remito.

Así que, cuando me plantaba en la piscina a las, pongamos, dos de la tarde, sabía perfectamente dónde estaría cada persona y qué estaría haciendo, en todas las ocasiones. En parte, resultaba tranquilizador. Nada de sorpresas. Y la verdad es que ese conocimiento me hacía sentir poderoso, en cierto modo: literalmente conocía el futuro. ¡Yo, emperador divino del 4 de agosto, sabía sin lugar a dudas lo que iba a hacer cada cual antes de que sucediera!

En consecuencia, me habría fijado en Margaret en cualquier caso, aunque no hubiera sido ella; nunca la había visto por allí. Era un factor sorpresa. En realidad, la primera vez que posé los ojos en su persona no me lo podía creer. Pensé que tal vez alguna de mis acciones hubiera provocado una cadena de eventos tipo efecto mariposa que hubiera desembocado en la presencia de esa chica en la piscina, donde no debía estar, pero no se me ocurría qué podía haber hecho. Dudaba si decirle algo o no hacerlo, y para cuando decidí que sí, ya se había marchado. No la vi al día siguiente. Ni al otro.

Al cabo de un tiempo, renuncié. O sea, yo tenía mi propia vida. Cosas que hacer. Montones de helados que comer sin engordar ni un gramo. Además, albergaba la idea de que, con una cantidad de tiempo infinita a mi disposición, a lo mejor encontraba la cura del cáncer, si bien pasados unos días empecé a reconocer que tal vez carecía de los recursos necesarios para lograrlo, por más tiempo que tuviera.

Y que me faltaban algo así como cien puntos de cociente intelectual para reunir la inteligencia necesaria. En cualquier caso, siempre podía volver a ello más adelante.

Pese a todo, cuando Margaret apareció por segunda vez, decidí que en esta ocasión no la dejaría escapar. El mismo día se había desplegado en la piscina unas veinte veces, a esas alturas, y empezaba a resultar un tanto aburrido. Gran peso soporta la cabeza que sostiene la corona del emperador divino. Estaba listo para algo inesperado. Hablar con hermosas desconocidas no es mi especialidad, pero en este caso se me antojaba importante.

Y además, si hacía el ridículo, al día siguiente se le habría olvidado.

Al principio la estuve observando. Uno de los elementos perpetuos de nuestro 4 de agosto en Paint Rock era el desaforado vuelo de una pelota de tenis, que cada día sin falta, a las 2:37, uno de los niños de la piscina lanzaba con pésima puntería, lo que no solamente impedía que su amigo la cazase al vuelo, sino que la enviaba al otro lado de la verja de detrás de la piscina, momento en el cual la pelota se volvía irrecuperable, porque había ido a parar a un escarpado barranco rematado por la carretera 128. Nada que traspasara esa verja se recuperaba nunca.

Sin embargo, ese día fue distinto, porque Margaret apareció —como quien no quiere la cosa, diría yo— vestida con un bikini por arriba, unos vaqueros cortos y una pamela de paja, y cuando el niño lanzó la bola ella se puso de puntillas y —mostrando por un instante la axila, afeitada y aún más pálida que su tez— cazó la pelota en el aire con su esbelto brazo. Ni siquiera la miró. Sencillamente la atrapó, volvió a tirarla a la piscina y siguió andando.

Casi como si supiera lo que iba a pasar. El niño la siguió con la vista mientras ella se alejaba.

—Gracias —le gritó, llevando a cabo una imitación curiosamente buena de Apu de Los Simpson—. ¡Vuelva pronto!

La vi mover los labios según caminaba. Pronunció esas mismas palabras —«Gracias, vuelva pronto»— a la vez que el niño. Como si las hubiera estudiado en el mismo guion. Se desplomó en una tumbona y se tendió, pero luego cambió de idea e incorporó el respaldo una pizca. Yo me encaminé hacia ella y me senté en la tumbona contigua. En plan tranqui.

—Hola.

Volvió la cabeza y se protegió los ojos del sol con la mano. De cerca era todavía más guapa y más turbadora de lo que yo pensaba, con una galaxia de pecas desperdigadas por el puente de la nariz.

—Hola —dijo.

—Hola. Soy Mark.

—Vale.

Como si me diera la razón: vale, muy bien, es posible que te llames Mark.

—Mira, no sé muy bien cómo plantear esto —empecé— pero ¿por casualidad no estarás atrapada en una anomalía temporal? En plan ¿ahora? Como si el tiempo se comportara de forma rara.

—Ya sé lo que es una anomalía temporal.

La luz del sol arrancaba destellos al agua color zafiro de la piscina. Los niños gritaban y reían.

—Quiero decir que…

—Ya sé lo que quieres decir. Sí, a mí también me pasa. Eso de que se repiten los días. El mismo día.

—Ay. ¡Ay, por favor! —Una inmensa ola de alivio me inundó. No me lo esperaba. Me recosté en la tumbona y cerré los ojos un momento. Creo que solté una carcajada—. Ay, Dios mío. Dios mío. Ay, por favor.

Me parece que hasta ese momento no me había dado cuenta de lo aterrado que estaba ni de lo solo que me sentía. O sea, lo estaba pasando bien, pero también empezaba a asustarme la posibilidad de quedar atrapado por siempre en el 4 de agosto y que nadie excepto yo llegara a saberlo nunca. Nadie lo creería. No a menos que alguien más lo supiera.

Sin embargo, ella no se mostraba ni de lejos tan emocionada como yo. Casi diría que parecía un tanto hastiada.

Me senté otra vez.

—Soy Mark —repetí, sin acordarme de que ya se lo había dicho.

—Margaret.

Le estreché la mano, va en serio.

—Qué locura, ¿verdad? O sea, al principio no me lo podía creer. O sea, ¿tú te lo puedes creer? —Estaba desvariando—. Es rarísimo. ¿Verdad? Como magia o algo así. En plan, ¡no tiene ni pies ni cabeza!

Inspiré profundamente.

—¿Sabes si alguien más está al corriente?

—No.

—¿Tienes idea de por qué sucede?

—¿Cómo quieres que lo sepa?

—No sé. ¡No sé! Perdona, es que estoy muy emocionado. Me alegro tanto, tanto de que tú también estés en el ajo. A ver, no me alegro de que estés atrapada en el tiempo ni nada, pero, por Dios, ¡pensaba que era el único! Perdona. Enseguida me tranquilizo. —Una inspiración profunda—. ¿Y qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Aparte de venir a la piscina?

—Mirar películas, principalmente. Y estoy aprendiendo a conducir. Da igual que escacharre el coche, porque por la mañana estará reparado, ¿no?

No acababa de entender su actitud. Qué raro. Es verdad que yo estaba histérico, pero ella parecía la tranquilidad personificada. Su calma se me antojaba extraña. Casi cabría pensar que me hubiera estado esperando.

—¿Y qué? —quise saber—. ¿Lo has escacharrado?

—Sí, la verdad. Y el buzón de mi casa. La marcha atrás se me da fatal. Mi madre se enfadó mucho, pero el universo al completo se reinició por la noche y ya no se acuerda. Bueno. ¿Y qué has estado haciendo tú?

Le conté lo de mi proyecto en la biblioteca. Y mi idea de curar el cáncer.

—Hala, eso no se me había ocurrido. Supongo que no tengo tanta imaginación.

—No llegué a ninguna parte.

—De todas formas. Un diez por intentarlo.

—A lo mejor debería ser más modesto e investigar el pie de atleta o algo así.

—O la conjuntivitis.

—Así se habla.

Permanecimos en silencio un ratito. Ahí estábamos, el último chico y la última chica sobre la faz de la Tierra, y no se me ocurría nada que decir. Esas piernas tan largas enfundadas en unos pantaloncitos tan cortos me distraían. No llevaba las uñas pintadas, pero sí las de los pies, de negro.

—No eres de por aquí, ¿verdad? —le pregunté—. ¿Acabas de mudarte o algo así?

—Hace un par de meses. Vivimos en esa urbanización nueva de Tidd Road, al otro lado de la autopista. En teoría ni siquiera cumplimos los requisitos para venir a esta piscina, pero mi padre lo amañó. Mira, tengo que irme.

Se levantó. Me levanté. Esa era una de las cosas que pronto descubriría acerca de Margaret: siempre parecía a punto de marcharse a otra parte.

—¿Me das tu número? —le pedí—. O sea, ya sé que no me conoces, pero tengo la sensación de que sería mejor que, o sea, estuviéramos en contacto. Quizá para averiguar qué está pasando. Puede que desaparezca sin más. Pero también es posible que no.

Lo meditó un momento.

—Vale. Dame tu número.

Lo hice. Ella me envió un mensaje para que tuviera el suyo. El texto decía: soy yo.

Dejé pasar unos días antes de ponerme en contacto con Margaret. Tenía la sensación de que necesitaba espacio personal, y que no saltaba de alegría precisamente ante la perspectiva de pasar la eternidad con alguien como yo, un pardillo lo mires por donde lo mires. No soy uno de esos pringados que van por ahí compadeciéndose de sí mismos ni nada parecido; me siento cómodo en el papel que me ha otorgado el universo social. Pero soy consciente de que no todo el mundo me va a considerar el chico ideal a la hora de compartir una cantidad de tiempo infinita.

Aguanté hasta la tarde del cuarto día d. M. (después de Margaret).

Hacia las cuatro de la tarde solía ser cuando la monotonía de todo el asunto empezaba a pasarme factura. En la biblioteca, veía al mismo viejecito acercarse con su andador a la mesa de préstamos. Oía pasar al mismo chupatintas con el mismo carrito chirriante. La misma mujer de ojos congestionados discutía una multa en pleno ataque de estornudos. El mismo niño de cuatro años sufría un descalabro emocional y era sacado a rastras del edificio.

Lo peor es que el mundo se estaba tornando más y más insustancial; la repetición constante lo estaba privando de realidad. Los actos perdían importancia. Me gustaba eso de hacer siempre lo que me viniera en gana, sin responsabilidades, pero las personas que me rodeaban se me antojaban menos sujetos dotados de pensamientos y sentimientos, por más que lo fueran, y más robots extremadamente realistas.

Así que le envié un mensaje a Margaret. Ella no era un robot. Era una persona de verdad, como yo. Una persona despierta en un mundo de sonámbulos.

¡Eh! Soy Mark. ¿Qué tal?

Pasaron unos cinco minutos antes de que me respondiera. Para entonces yo había reanudado la lectura de El restaurante del fin del mundo, de Douglas Adams.

No me puedo quejar.

Me estoy muriendo de asco. ¿Estás en la piscina?

Estaba conduciendo. He chocado contra el bordillo. Y me he cargado otro buzón.

Ay. Menos mal que el tiempo se ha averiado.

Menos mal.

Pensé que eso constituía un cierre simpático y redondo, y no esperaba nada más, pero al cabo de otro minuto el teléfono me indicó que estaba escribiendo otra vez.

¿Estás en la biblioteca?

Sí.

Me paso en 10 minutos.

Huelga decir que el resultado sobrepasaba mis expectativas más optimistas. La esperé en la escalinata de la entrada. Ella llegó al volante de una ranchera Volkswagen negra, que lucía un arañazo de pintura naranja en la portezuela del pasajero.

Me alegré tanto de verla que me entraron ganas de abrazarla. De nuevo la sensación me pilló por sorpresa. Me aliviaba tanto no tener que seguir fingiendo —que no sabía lo que venía a continuación, que las cosas no habían sucedido anteriormente, que no me estaba aferrando con la punta de los dedos a la idea de que la realidad era trascendente—. Enamorarse se debe de parecer un poco a eso: a conocer a una persona que entiende algo que nadie más parece comprender, que el mundo está hecho trizas y nunca jamás podrá ser reparado. Puedes dejar de fingir, al menos durante un tiempo. Ambos podéis admitirlo, aunque solo sea mutuamente.

O puede que no siempre sea así. No lo sé. A mí únicamente me ha sucedido esa vez. Margaret se apeó del coche y se sentó a mi lado.

—Hola.

—Hola —respondí.

—Y qué. ¿Has leído algún libro bueno últimamente?

—Pues resulta que sí. Pero espera. Espera. Mira esto.

El tropiezo se producía a diario, allí mismo. Lo había presenciado un mínimo de cinco veces. Chico que mira el móvil se encamina hacia otro chico que mira el móvil y pasea a su perro, un pequeño salchicha. La correa se le enreda al primero en el tobillo, que tiene que agitar los brazos y saltar un poquito para no caer, cosa que solo le sirve para enredarse aún más en la correa. El perro se vuelve loco.

Todo se desplegó a la perfección, como siempre. Margaret se partió de risa. Era la primera vez que la oía reír.

—¿Alguna vez se ha caído?

—Que yo haya visto, no. Una vez les grité: «¡Cuidado! ¡Perro salchicha! ¡Pónganse a salvo!». Y el primer tío me miró en plan: «Por favor, ya lo he visto. Eso no va a pasar ni en un MILLÓN de años». Así que ahora les dejo que se tropiecen. Además, me parece que al perro le divierte.

Observamos el tráfico.

—¿Quieres conducir un rato? —me preguntó.

—No sé. —Me hice el interesante. Porque soy así de guay—. Por lo que dices, no es la actividad más segura del mundo.

—¿Qué quieres que te diga? La vida nos da sorpresas. —Margaret ya se encaminaba al coche—. O sea, no me refiero a nuestras vidas. La vida en general.

Montamos en la ranchera. En el interior flotaba el aroma de Margaret, solo que más intenso. Pasamos por delante de las muchas tiendas de toda la vida que han brotado como setas en el centro de Lexington.

—Da igual —concluye—. Si morimos entre metal retorcido, seguramente nos reencarnaremos por la mañana.

—Seguramente. Verás, lo que me preocupa es ese «seguramente».

—En realidad lo he pensado largo y tendido y estoy segura de que estaríamos aquí otra vez. Está sucediendo. O sea, piensa en la cantidad de gente que muere en el mundo a diario. Si no regresaran al día siguiente como si nada, esas personas aparecerían muertas en sus camas cuando todo se reinicia. O desaparecerían, o estarían en éxtasis o algo así. En cualquier caso, alguien se habría dado cuenta. Ergo, deben resucitar.

—Y luego volver a morir. Dios mío, hay gente que está muriendo una y otra vez. Me pregunto cuánta.

—Ciento cincuenta mil —respondió Margaret. Lo he buscado. Es la cifra de gente que muere a diario, de media.

Traté de imaginarlo. Mil personas en fila delante de un precipicio. Y luego ciento cincuenta filas iguales a esa.

—Dios mío, imagina que sufres una muerte dolorosa —observé—. O sencillamente que tienes un día horrible, que estás enfermo y sufriendo. O que te disparan. O que te dejan. Te estarían dejando una y otra vez. Sería horrible. En serio, tenemos que arreglarlo.

No parecía interesada en compartir mis tribulaciones. De hecho, permaneció impertérrita mientras yo hablaba, y entonces caí en la cuenta de que tal vez el 4 de agosto no fuera un día tan sencillo para ella como para mí.

—Perdona, esto se está poniendo muy tétrico.

—Sí —dijo ella—. Y seguramente montones de cosas buenas se repiten a diario también.

—Así me gusta.

Llegamos al final del pueblo. No es una localidad muy grande. Margaret tomó una rampa de acceso a la carretera 2.

—¿A dónde vamos? —le pregunté.

—A ninguna parte en especial.

Hacía, como siempre, un calor abrasador y el tráfico de la tarde abarrotaba la autopista.

—Antes escuchaba la radio —comentó Margaret—, pero estoy harta de oír siempre las mismas canciones.

—¿Qué zona estará afectada? O sea, ¿el bucle temporal afectará únicamente a Lexington o a todo el planeta? ¿O a la totalidad del universo? ¿No sería más lógico que afectara a la totalidad del universo? ¿Agujeros negros, quásares y exoplanetas, todos reiniciándose a diario, con nosotros dentro? ¿Y somos los únicos seres humanos en todo el universo que lo sabemos?

—Eres un pelín egocéntrico, ¿no crees? —me reprochó—. Debe de haber algún que otro alienígena por ahí que se haya dado cuenta también.

—Tienes razón.

—En realidad estaba pensando que, si se trata de un fenómeno localizado, bastará con que salgamos del campo de influencia o la zona, o lo que sea, para que el tiempo vuelva a discurrir hacia delante.

—Vale la pena intentarlo —asentí—. En plan, apretar el acelerador y a ver qué pasa.

—Yo estaba pensando más bien en un avión.

—Ya.

Si bien, para ser sincero, en ese momento me sentía tan bien en el coche con Margaret que no estaba seguro de querer que el tiempo volviera a la normalidad. No me habría importado revivir esos cinco minutos cientos de veces. Abandonó la autopista.

—No te he dicho la verdad. Acerca de nuestro destino. Quiero enseñarte una cosa.

Se internó en un aparcamiento con el suelo de tierra. La gravilla crepitó bajo los neumáticos. Ya sabía dónde estábamos: en la presa Wachusett. Mi padre me llevaba constantemente cuando era pequeño para enseñarme a pescar. Alberga trillones de percas sol. Después de la pubertad empecé a identificarme con los peces y me negué a volver.

Margaret miró su reloj.

—Mierda. Vamos, nos lo vamos a perder.

Echó a correr por el pinar que rodeaba la presa. Era rápida —esas piernas tan largas— y no pude alcanzarla hasta que se detuvo a pocos metros de una playa de arena oscura. Me posó la mano en el brazo. Era la primera vez que me tocaba. Recuerdo la ropa que llevaba: una camiseta naranja tan gastada que había mudado en un tono sorbete de melocotón, con el viejo logo de un campamento estival estampado. Noté sus dedos sorprendentemente fríos.

—Mira.

A la luz del atardecer, el agua titilaba como cuentas de oro fundido. Reinaba el silencio, aunque de fondo se dejaba oír el zumbido de la autopista.

—Yo no…

—Espera. Ya viene.

Llegó. Un halcón bajó en picado, un haz denso y peligroso de plumas negras. Se hundió en el agua como una flecha, agitó frenéticamente las alas proyectando a su alrededor una lluvia de diamantes, volvió a ascender al firmamento, con furia, portando una inquieta perca sol entre las garras, y se perdió de vista.

La cálida y brumosa tarde seguía siendo tan silenciosa y desierta como antes. La aparición no había durado más de veinte segundos. Era el tipo de experiencia que te recordaba que en un día aún caben las sorpresas, por más que lo hayas vivido cincuenta veces. Margaret se volvió a mirarme.

—¿Y bien?

—¿Y BIEN? ¡Ha sido alucinante!

—¿Verdad? —Su sonrisa podría haber detenido el tiempo por sí misma—. Lo vi por casualidad el otro día. O sea, hoy, pero tú ya me entiendes. Hace unos días.

—Gracias por enseñármelo. ¿Sucede a diario?

—A la misma hora exacta. A las 4:22:30. Ya lo he visto tres veces.

—Casi vale la pena estar atrapado en el tiempo por ver algo así.

—Casi. —Una idea cruzó su pensamiento y su sonrisa decayó—. Casi vale la pena.

Margaret me dejó en la biblioteca —tenía la bici aparcada allí— y eso fue todo. No le pedí salir ni nada parecido. Supuse que con estar atrapada en el tiempo conmigo ya tenía suficiente. Estábamos condenados a estar juntos. Éramos igual que dos náufragos, solo que, en lugar de estar perdidos en una isla, habíamos naufragado en un día.

Como poseo una extraordinaria fuerza de voluntad, tardé dos días en enviarle un mensaje.

He encontrado otro. En las escaleras traseras de la biblioteca (las que dan al aparcamiento) a las 11:37:12.

¿Otro qué?

Otro. Ven.

No respondió, pero yo la esperé igualmente, por si acaso. Tampoco tenía nada mejor que hacer. Y acudió. La ranchera en forma de barco dobló la entrada del aparcamiento a las 11:30. Aparcó en la sombra.

—¿De qué se trata? —preguntó—. ¿Otro halcón?

—No grites, no quiero fastidiarlo.

—¿Fastidiar qué?

Señalé.

La entrada trasera de la biblioteca poseía una escalinata de cemento que daba al aparcamiento. Los peldaños no tenían nada de particular, pero por gracia de alguna extraña cualidad pitagorense atraía a los skaters de catorce años igual que un imán atrae limaduras de hierro. Revoloteaban por allí como buitres alrededor de un cadáver. Seguramente aparecieron en el instante en que el cemento se secó.

—¿Es esto lo que me querías enseñar? —preguntó ella—. ¿Frikis del monopatín?

—Tú mira.

Los críos y las crías descendían por los peldaños por turnos, uno tras otro, cada cual con su truco particular. Cuando llegaban abajo, subían por la rampa de minusválidos y se ponían a la cola otra vez. Nunca se cansaban.

—Vale —le dije—. ¿Qué tienen de especial estos skaters?

—¿A qué te refieres? —Margaret estaba visiblemente intrigada.

—¿Qué tienen en común?

—¿Que, paradójicamente y a pesar de que el monopatín define la esencia de su identidad, a todos se les da fatal?

—¡Exacto! —exclamé yo—. La regla de oro del skater dicta que nunca jamás llegarán a clavar el truco que están practicando. Ahora mira.

Un skater patinó hacia lo alto de las escaleras, dobló las rodillas, saltó y su monopatín salió disparado en un ángulo extraño sin él. Le tocaba al siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente.

Miré el reloj. Las 11:35.

—Dos minutos más —dije—. Perdona. Supuse que llegarías tarde. ¿Cómo va todo?

—Bien.

—¿Qué tal las prácticas?

—Genial. Necesito un nuevo reto. Estoy entre los malabarismos y la ingeniería electrónica.

—Hay que ser práctico. Los malabares son el futuro.

—Es la elección más sensata.

Una skater cayó. Se podría haber hecho daño, pero rodó y se levantó sin un rasguño. El siguiente se acobardó antes de llegar siquiera a lo alto de las escaleras.

—Vale, dos más. —Fallo—. Uno más. —Fallo—. Vale. ¡Empieza el espectáculo!

El siguiente en probar fue un niño rechoncho de cara redonda con un casquete de cabello oscuro bajo el casco de verdad, al que ya habíamos visto pifiarla varias veces. Su rostro mostraba decisión y concentración. Se dio impulso, buscó el equilibrio, colocó los pies, se agachó, llegó a las escaleras y saltó.

El monopatín giró una vez y aterrizó con fuerza en la barandilla con un grind perfecto. En serio, era como estar viendo un videojuego; igual que los X Games nivel superpro. El niño recorrió toda la barandilla, tres metros en un largo segundo con los brazos en cruz. La primera vez que lo vi supuse que ahí acababa todo. Había clavado el truco y con eso se conformaría; la historia recordaría su nombre por siempre. Pero no, no había terminado. Iba a por todas: el flip de 360 grados a la salida del grind.

Con una flexibilidad nada propia de su complexión pálida y patosa, abandonó la barandilla y salió volando, levitando en el aire mientras su monopatín giraba enloquecido sobre ambos ejes. Y entonces, ¡fump!, aterrizó sobre la tabla, con los dos pies. Y lo clavó.

¡Lo clavó! El monopatín se hundió hasta amenazar con romperse, pero él mantuvo el equilibrio y cuando se irguió… ¡su rostro! ¡No se lo podía creer! Su expresión reflejaba la máxima felicidad que un ser humano es anatómicamente capaz de expresar.

—¡SÍ! —Levantó ambos puños al mismo tiempo—. ¡YA TE DIGO!

Los skaters corrieron hacia él. Se le echaron encima. Era, y tal vez fuese por siempre, el mejor momento de su vida.

—Dime si no ha valido la pena —exclamé.

Margaret asintió solemnemente. Ahora me miraba de manera distinta. Parecía como si me viera, como si de verdad me prestara atención, por primera vez.

—Ha valido la pena. Tenías razón. Ha sido perfecto.

—Como el halcón.

—Como el halcón. Venga, vamos a comer algo caro y grasiento.

Pedimos lo más graso que encontramos: hamburguesa con beicon y queso, con doble de beicon y doble de queso. Ese fue el día en que se nos ocurrió la idea del mapa de las pequeñas cosas perfectas.

No es fácil ir por la vida buscando aquello que no sea un asco para poder disfrutarla; y hablo de la vida normal, que cada veinticuatro horas te brinda un flamante nuevo día por explorar. Nosotros nos encontrábamos en una situación aún más complicada si cabe, porque nos teníamos que apañar con las mismas veinticuatro horas un día sí y otro también, y el periodo se estaba tornando cada vez más inconsistente.

Nos lo tomamos muy en serio. El halcón y el skater no fueron más que el comienzo. Nos habíamos propuesto encontrar todos y cada uno de los instantes bellos, todas y cada una de las pequeñas cosas perfectas que ese 4 de agosto en particular nos pudiera brindar. Sin duda había más: instantes en los que, apenas por unos segundos, el carbón mate de la realidad mudara por efecto del azar en el diamante de lo fantástico. Si queríamos seguir cuerdos, tendríamos que localizarlos todos. Nos habíamos propuesto arrancar al 4 de agosto hasta la última gota de perfección que poseyese.

—Debemos ser superobservadores —señaló Margaret—. Estar muy atentos. No podemos limitarnos a estar vivos. Tenemos que estar supervivos.

Aparte de estar supervivos debíamos organizarnos. Compramos una vistosa pluma y un gran mapa de Lexington, que desplegamos sobre una mesa de la biblioteca. Margaret encontró la presa Wachusett y escribió encima «HALCÓN» y «16:32:30» en vistosa tinta morada. (Expresar la hora a la manera militar le daba al asunto un cariz más oficial). En la zona de la biblioteca yo escribí: 11:37:12 y «SKATER».

Retrocedimos para admirar nuestra obra. Era un comienzo. Formábamos un equipo: Mark y Margaret contra el mundo.

—¿Te das cuenta de que cuando el mundo se reinicie por la mañana el mapa desparecerá? —me preguntó.

—Habrá que acordarse. Dibujarlo otra vez desde cero a diario.

—¿Y cómo los encontraremos? ¿Los instantes únicos?

—No sé —fue mi respuesta—. Manteniendo los ojos abiertos, supongo.

—Viviendo en el presente.

—Solo porque sea un tópico no debemos descartarlo.

—A lo mejor podríamos proceder por sectores —propuso ella—. Dividir el pueblo en secciones, repartirlas entre los dos y asegurarnos de observar cada una de las secciones a lo largo de las veinticuatro horas, para no perdernos nada.

—O podríamos limitarnos a pasear.

—Eso también.

—¿Sabes a qué me recuerda esto? —dije—. Al mapa de Los héroes del tiempo.

—Vale. No tengo ni idea de qué es eso.

—¡Ay, Dios! Vale la pena que el universo se detenga aunque solo sea para ver Los héroes del tiempo.

Entonces me puse a explicarle lo que exponía Planilandia acerca de la cuarta dimensión, pero quedé como un listillo, porque Margaret no solo había leído Planilandia, sino que además lo había entendido. Así que me lo explicó ella a mí.

—Nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones, ¿vale?

—Hasta ahí te sigo.

—Ahora mira nuestras sombras —prosiguió—. Nuestras sombras son planas. Bidimensionales. Están una dimensión por debajo de nosotros, igual que, en un universo plano, la sombra de un ser bidimensional sería una línea. Las sombras siempre tienen una dimensión menos que el cuerpo que las proyecta.

—Todavía te sigo. Creo.

—Así pues, si quieres imaginar la cuarta dimensión, tendrás que visualizar algo que proyecte una sombra tridimensional. Nosotros seríamos las sombras de esos seres cuatridimensionales.

—Uf, vaya. —Mi pobre mente plana, como la del Cuadrado, estaba flipando—. Yo pensaba que la cuarta dimensión era el tiempo o algo así.

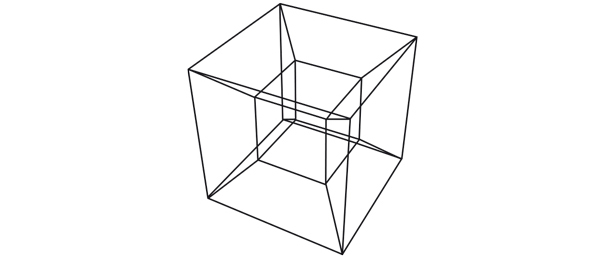

—Sí, eso resultó ser falso. Incluso se ha creado una representación tridimensional del aspecto que tendría un cubo de cuatro dimensiones. Se le llama un «hipercubo». Mira, te lo dibujaré. Pero ten en cuenta que mi dibujo será solo bidimensional.

Tuve en cuenta su advertencia. Lo dibujó. Era así:

Me quedé mirando el dibujo mucho rato. No parecía tan cuatridimensional, pero ¿qué se yo, al fin y al cabo?

—¿Tú crees —le pregunté— que toda esta historia del bucle temporal será obra de unos seres superiores, cuatridimensionales, que poseen la capacidad de manipular el espacio-tiempo tridimensional? ¿Que han creado un bucle en nuestro universo con la misma facilidad con que nosotros confeccionaríamos una cinta de Möbius usando un trozo de papel?

Frunció los labios. Se estaba tomando la idea más en serio de lo que seguramente merecía.

—Me sentiría un poco decepcionada si fuera así —declaró por fin—. Me gustaría pensar que tienen mejores cosas que hacer.

Me envió un mensaje de texto dos días más tarde.

Esquina de Heston y Grand, 7:21:55

Llegué a las 7:20 de la mañana siguiente, con café. Margaret ya estaba allí.

—Has madrugado mucho —le dije.

—No he dormido. Quería ver si sucedía algo raro en mitad de la noche.

—¿Raro como qué?

—Ya sabes. Quería estar despierta cuando el mundo volviera a empezar.

Lo más absurdo de todo era que a mí nunca se me había ocurrido. Siempre había pasado ese momento durmiendo. Supongo que soy más bien diurno.

—¿Y cómo ha sido?

—Ha sido rarísimo. Todos los días deben comenzar del mismo modo exacto, así que si el 4 de agosto te despertaste en tu cama, lo que supongo que hiciste a menos que te haya infravalorado…

—No me infravaloras.

—Pues si despertaste en la cama aquel primer día, tienes que despertar en la cama todas las veces consecutivas, para que el comienzo del día sea idéntico en cada ocasión. Lo que significa que si estás levantado a media noche, apareces súbitamente en tu cama. Estaba sentada en el suelo entreteniéndome con el teléfono y, cuando me quise dar cuenta, me encontré tapada y con las luces apagadas. Igual que si una niñera cósmica invisible me hubiera llevado a la cama.

—Tienes razón. Es rarísimo —convine.

—Además, la fecha del teléfono no cambia a medianoche.

—Ya.

—Supongo que eso no es tan raro.

—¿Y qué vamos a ver aquí?

—No te quiero estropear la sorpresa —consideró—. Deberíamos incluirlo en las reglas. Hay que presenciarlo como si fuera la primera vez que sucede.

Heston con Grand es un cruce muy transitado, o al menos lo bastante transitado como para que haya un semáforo. Resultaba raro estar en la calle en plena hora punta; la gente corriendo al trabajo, tan apurados y concentrados, con su Frappuccino de moca en el portavasos, a punto de repetir lo mismo que hicieran ayer sin saber que a medianoche todo se esfumaría. Con la intención de ganar un dinero que perderían en unas horas sin saberlo.

Las 7:26.

—No sé por qué estoy nerviosa —confesó ella—. O sea, no depende de mí.

—Sucederá. Sea lo que sea.

—Vale. Atento al momento en que el tráfico se despeja. Allá vamos.

Un semáforo cambió más arriba y la calzada se vació. Un solitario Prius negro giró una vía adyacente y se detuvo en el semáforo que teníamos delante.

—¿Es este?

—Sí. Mira quién conduce.

Entorné los ojos. El conductor me sonaba de algo.

—Un momento. ¿No es…?

—Estoy segura de que sí.

—Es…, cómo se llama, ¡Harvey Dent, de El caballero oscuro!

—No —me corrigió ella con tono paciente—, no es Aaron Eckhart.

—Espera. No me lo digas. —Hice chasquear los dedos un par de veces—. ¡Es el tío ese al que le cortan la cabeza en Juego de Tronos!

—¡Sí!

Era Sean Bean. El de verdad, el actor. Al percatarse de que lo habíamos reconocido, nos dedicó su cruel sonrisa característica, de medio lado, y levantó la mano. El semáforo cambió y se alejó en su coche.

Lo seguimos con la mirada.

—Qué raro verlo con la cabeza en su sitio —comenté.

—Ya lo sé. Pero ¿qué? ¿Qué te parece?

—Me gusta más en el papel del tío que echa la pota en Ronin.

—Te pregunto qué piensas. ¿Lo incluimos en el mapa?

—Ah, claro. Incluyámoslo.

Volvimos a su casa para rehacer el mapa y ver Los héroes del tiempo, que Margaret todavía tenía pendiente. Sus padres no estaban; su madre se había marchado a un viaje de negocios y su padre se encontraba en el mismo retiro de yoga de siempre, por toda la eternidad.

Sin embargo, Margaret estaba agotada tras haber permanecido despierta toda la noche y se quedó dormida en el sofá a los cinco minutos de empezar la película, antes de que los enanos aparecieran siquiera. Antes de que el niño se diera cuenta de que vive en un mundo mágico.

Era igual que buscar huevos de Pascua. Margaret fue también la que encontró el siguiente: una niña que creó una pompa de jabón enorme, de esas que se consiguen con dos palos y una cuerda y que siempre estallan a los dos segundos, solo que esta no lo hizo. Era inmensa, más o menos del mismo tamaño que ella, y planeó por el parque Lexington flotando como una extraña y translúcida ameba fantasma, cada vez más lejos, mucho más de lo que habrías creído posible, sin estallar, hasta que por fin llegó a la acera y se evaporó contra un coche aparcado.

Yo encontré otro dos días más tarde: una nube aislada en el cielo que durante un minuto, vista desde la esquina de Hancock y Greene, mostró la forma exacta de un interrogante. Y quiero decir EXACTA. Como si alguien lo hubiera escrito en el cielo.

Cinco días más tarde Margaret vio dos coches detenidos juntos en un semáforo. Matrículas «997 MAG» y «ICO 799». A la mañana siguiente yo encontré un trébol de cuatro hojas en el campo de detrás de mi colegio, pero lo rechazamos. No era lo bastante efímero. No contaba.

Esa noche, sin embargo, hacia las ocho, estaba paseando en bici sin rumbo fijo cuando vi a una mujer caminando sola. Gruesa, de unos treinta y pico, vestida como la recepcionista de una agencia inmobiliaria. Debía de haber recibido un mensaje, porque miró el móvil y se detuvo en seco. Durante un horrible segundo se acuclilló y se tapó los ojos con una mano, como si la noticia le doliera tanto que no pudiera seguir de pie.

Sin embargo, se incorporó otra vez sin previo aviso, levantó el puño y echó a correr por la noche cantando Eye of the Tiger a voz en grito. Y tenía buena voz. Nunca supe lo que decía el mensaje, pero daba igual.

El instante resultó ser particularmente frágil. La primera vez que intenté mostrárselo a Margaret acabamos distrayendo a la mujer, que ni siquiera miró el mensaje. La segunda vez leyó el texto pero, por lo visto, no quería cantar Eye of the Tiger delante de nosotros. Al final tuvimos que escondernos detrás de un seto para que Margaret pudiera apreciar el momento en su totalidad.

Los anotábamos todos. GATO EN COLUMPIO NEUMÁTICO (10:24:24). SCRABBLE (14:01:55): un chico que jugaba en el parque escribió «quijotesco» en triple tanto de palabra. NIÑO SONRIENDO (17:11:55): solo estaba ahí, sonriendo; tenías que verlo.

No nos limitábamos a coleccionar instantes perfectos. Hacíamos otras cosas también, que no tenían nada que ver con eso. Concursábamos: quién podía reunir más dinero en un día sin sacarlo del banco. (Fui yo. Vendí el coche de mi madre en Craigslist mientras ella estaba trabajando. ¡Perdona, mamá!). Quién podía aprender una destreza nueva que no hubiera practicado ni una vez. (Yo gané esa también. Toqué El vals de las velas muy mal al saxofón; ella se pasó todo el día intentando montar en monociclo y cayendo, cada vez más furiosa). Quién podía salir en la tele. (Ganó ella. Se coló en el canal municipal haciéndose pasar por una becaria y entrando en el plató «sin querer», mientras emitían el informativo en directo. Recibieron tantos correos electrónicos de gente encantada con el cameo que acabaron ofreciéndole unas prácticas de verdad. Un aplauso para Margaret).

A mí me traía sin cuidado ganar o perder. Con todas las disculpas al resto de la humanidad que se veía obligada a revivir el mismo 4 de agosto una y otra vez igual que autómatas animatrónicos hiperrealistas, estar atrapado en el tiempo con Margaret se me antojaba mejor que nada de lo que hubiera vivido en la vida real. Yo era el Cuadrado de Planilandia y por fin había conocido a Esfera y, por primera vez en mi vida, alzaba la vista y veía hasta qué punto el mundo que me albergaba sin que yo lo hubiera sabido nunca era loco, enorme y hermoso.

Y Margaret también se estaba divirtiendo. Lo sé. Pero para ella era distinto, porque conforme pasaba el tiempo —o sea, no pasaba, pero ya me entendéis—, más me asaltaba la sospecha de que algo sucedía en su vida, algo de lo que no hablaba y por lo que no sabía cómo preguntarle. Lo notaba en pequeños detalles, cosas que hacía y que no. Constantemente echaba ojeadas al teléfono. De vez en cuando, su mirada se tornaba vidriosa y se quedaba ensimismada. Nunca permanecía conmigo hasta muy tarde. Cuando estábamos juntos, yo tan solo pensaba en ella, pero en su caso era distinto. Su mundo era más complicado que el mío.

Por fin vimos juntos Los héroes del tiempo, en cualquier caso. Ha resistido muy bien el paso de los años, pero no creo que a ella le gustara tanto como a mí. Puede que haya que verla siendo un niño, la primera vez. Pero le gustó Sean Connery.

—Por lo visto, en el guion decía: «Este personaje es igual que Sean Connery, pero mucho más tacaño» —le expliqué—. Sean Connery leyó el guion, los llamó y dijo: «Venga, adelante».

—Debió de ser un momento perfecto. Pero no entiendo por qué vuelve al…

—¡Basta! ¡Nadie lo sabe! Es uno de los grandes misterios del universo. Conocimiento prohibido. Ni siquiera deberíamos estar hablando de eso.

Nos encontrábamos en su casa, sentados en el sofá de espuma de la sala de juegos, que tenía el suelo de cemento, cubierto por una moqueta muy fina, y una pared de cristal con vistas a un gran jardín trasero.

Yo me había pasado buena parte de la hora previa deslizándome imperceptiblemente por el sofá, nanómetro a nanómetro, y luego desplazando mi peso con sutilidad con el fin de que mi hombro descansara contra el suyo. Habíamos acabado prácticamente recostados el uno encima del otro. Tenía la sensación de que Margaret me transmitía una especie de energía fresca y rutilante que entraba en mí para iluminarme por dentro. Me sentía resplandecer. Resplandecíamos juntos.

No creo que nadie en toda la historia del cine haya disfrutado tanto una película como yo disfruté Los héroes del tiempo ese noche. Roger Ebert no disfrutó viendo Casablanca ni la décima parte que yo.

—Margaret, ¿te puedo preguntar una cosa? —le dije.

—Claro.

—¿Echas de menos a tus padres? O sea, yo puedo pasar un rato con los míos siempre que quiero… y, de todas formas, en lo que concierne a mis padres, con un poco tengo de sobra. Pero tú apenas ves a los tuyos. Debe de ser muy duro.

Asintió, con la mirada clavada en el regazo.

—Sí. Es duro.

La ensortijada melena le tapaba la cara. Me recordó a las dobles hélices del ADN, y pensé que en el interior de cada tirabuzón había moléculas ensortijadas que contenían una fórmula mágica capaz de crear tirabuzones. Capaz de crear a Margaret.

—¿Te gustaría ir a buscarlos? O sea, veinticuatro horas darían para encontrarlos. Podríamos acercarnos a ese retiro de yoga.

—Olvídalo. —Sacudió la cabeza, sin mirarme—. Olvídalo. No hace falta.

—Ya sé que no hace falta, pero pensaba…

Ella seguía sin levantar la vista. Había tocado una fibra sensible, un punto delicado que le afectaba de algún modo incomprensible para mí. Me dolía que no se sincerase conmigo, pero también es verdad que no me debía ninguna explicación.

—Claro. Vale. Es que me gustaría que te hubiera tocado un día mejor, nada más. No sé quién escogió este, pero su gusto en materia de días es más que dudoso.

Sonrió a medias; literalmente la mitad de su boca sonrió y la otra mitad no.

—Siempre habrá alguien que tenga un mal día —fue su respuesta—. O sea, desde un punto de vista estadístico. Si no, la campana de Gauss se iría a pique. Es mi pequeña contribución.

Me tomó la mano; la recogió de mi regazo para estrecharla entre las suyas. Yo hice lo propio según trataba de respirar con normalidad. El corazón se me hinchó en el pecho hasta alcanzar cien veces su tamaño normal. Se hizo el silencio y creo que podría haber pasado algo —que ese pudo ser nuestro momento único—, si no fuera porque yo rompí la magia de inmediato.

—Oye —dije—, se me ha ocurrido una idea que podríamos probar.

—¿Requiere montar en monociclo? Porque, te lo juro, no quiero volver a ver uno de esos artilugios diabólicos en mi vida.

—No creo. —Yo seguía esperando a que me soltara la mano, pero no lo hacía—. ¿Te acuerdas de aquella idea que tuviste hace tiempo de viajar lo más lejos posible para ver si podíamos escapar de la influencia del bucle temporal? ¿O sea, suponiendo que se limite a una zona definida?

No respondió al momento. Se limitó a seguir mirando el jardín trasero, que el ocaso estival iba devorando por momentos.

—¿Margaret? ¿Te encuentras bien?

—No, sí, ya me acuerdo. —Me soltó la mano—. Es un buen plan. Deberíamos probar. ¿A dónde vamos?

—No sé. No creo que importe demasiado. Podríamos ir al aeropuerto y subir al avión que se dirija al destino más alejado. A Tokio o a Sidney. Algo así. Pero ¿seguro que te encuentras bien?

—Sí. Estoy perfectamente.

—Si no quieres, no lo hacemos. Ni siquiera creo que funcione. Es que pensaba que deberíamos probarlo todo.

—Pues claro que sí. Todo. Desde luego. Pero mañana no, si no te importa.

—No hay problema.

—Pasado mañana quizás.

—Cuando tú quieras.

Asintió, tres veces, como si hubiera tomado una decisión.

—Pasado mañana.

No podíamos salir antes de media noche, a causa del efecto niñera cósmica, pero acordamos que, en cuanto dieran las doce, nos levantaríamos y ella reservaría al instante dos billetes a Tokio en un vuelo de Turkish Airlines que salía del aeropuerto Logan a las 3:50 de la madrugada. Era el primero de todos los que partían hacia destinos realmente lejanos. Debía ser ella la que lo hiciera porque poseía una tarjeta de débito de una cuenta que compartía con sus padres, cosa que yo no tenía. Le prometí que le devolvería el dinero si la estrategia funcionaba.

Me interné en la noche, cálida y fragante, para esperarla y sufrir el ataque de incontables mosquitos. La luna brillaba por su ausencia; el 4 de agosto había luna nueva. Margaret llegó en el coche con las luces apagadas.

Se me antojó íntimo y emocionante viajar con ella en plena noche. De hecho, fue la vez que me sentí más cerca de Margaret, casi como si fuera su novio, y si bien no lo era en realidad, la sensación me ponía la piel de gallina igualmente. Guardamos silencio hasta que llegamos a la desierta autopista y empezamos a recorrer las onduladas laderas que llevaban a Boston, bajo la mirada anaranjada, indiferente e insípida, de las farolas de sodio.

—Si esto funciona, mis padres van a pensar que nos hemos fugado —comentó.

—Ni se me había pasado por la cabeza. Yo les he dejado una nota a los míos diciendo que iría a Boston en autobús a pasar el día.

—Pues yo me imagino a mi padre repitiendo una y otra vez que no pasa nada si estoy embarazada, pero que lo hablemos.

—Lo de Tokio es lo más raro de todo. En plan, ¿por qué a Tokio?

—Yo les diré que ha sido idea tuya —me soltó Margaret—. Que estabas cansado de leer manga importado y que querías acudir directamente a la fuente.

—Es todo un detalle por tu parte que apoyes mis aficiones hasta ese punto.

Bromeábamos, pero yo sabía —no tenía la menor duda— que estaba enamorado de Margaret. Yo no bromeaba. Iba totalmente en serio. Me habría fugado a Tokio con ella en cualquier caso, con los ojos cerrados, sin un motivo concreto. Pero me prometí no decir nada, no hacer nada, hasta que el asunto del tiempo se hubiera arreglado. No quería que sintiera que estaba atrapada conmigo. Deseaba que todo fuera auténtico.

Y, sí, estaba aterrorizado. Nunca antes me había enamorado. Nunca había puesto en juego mi corazón hasta ese punto. Por más que quisiera ganar, me asustaba aún más si cabe perder.

Contemplando por la ventanilla del coche los árboles negros recortados contra el grisáceo cielo velado por la polución, pensé en lo mucho que añoraría el 4 de agosto, nuestro día, si lo que estábamos a punto de emprender funcionaba. El día de Mark y Margaret. La piscina, la biblioteca, las pequeñas cosas perfectas. Tal vez estuviera acometiendo una locura. Al fin y al cabo, tenía tiempo y tenía amor. Lo tenía todo, y lo iba a mandar a paseo, ¿a cambio de qué? ¿De la vida real? ¿A cambio de envejecer y morir como todo el mundo?

Pero sí: todo el mundo. Esas personas que no podían seguir con sus vidas. Que se veían privadas de su verdadera existencia, a diario. Mis padres, que se levantaban día tras día tras día para hacer las mismas cosas, una y otra vez. Para volver a mantener su estúpida pelea por el coche. Mi hermana, que tocaba a Vivaldi sin descanso y sin posibilidad de mejorar. ¿Importaba, si no lo sabían? Yo quería pensar que quizás no. Pero sabía que sí.

Y también era consciente, muy en el fondo, de que estaba cansado de vivir sin consecuencias. Una vida de mínimo riesgo, en la que nada importaba y todas tus heridas aparecían curadas al día siguiente, sin cicatrices. Necesitaba algo más. Estaba listo para volver a la existencia real. Estaba listo para ir a cualquier parte, si Margaret me acompañaba.

Y tenía ganas de ver la luna otra vez.

A esas horas intempestivas, el aeropuerto se encontraba casi vacío. Recogimos los billetes y nos encaminamos hacia el control de seguridad. No había colas. Todos los aviones deberían salir a las 3:50 de la madrugada. No llevábamos equipaje de mano, así que pasamos los controles como si nada y nos sentamos junto a la puerta de embarque a esperar. Margaret no tenía ganas de hablar, pero apoyó la cabeza en mi hombro. Estaba cansada, dijo. Y no le gustaban los aviones.

Al cabo de un rato fui a buscar unos refrescos. Nos avisaron para embarcar. Bajamos de la jardinera con un montón de pasajeros de aspecto tan fatigado y desastrado como el nuestro.

Nos sentamos juntos. Margaret parecía cada vez más ausente, más replegada en sí misma mientras miraba fijamente el asiento de delante. La notaba muy lejos por más que estuviera sentada a mi lado.

—¿Estás asustada? —le pregunté—. Porque, ya sabes, si nos estrellamos todavía nos queda la baza de la reencarnación. Y de todos modos, si un avión se hubiera estrellado el 4 de agosto ya nos habríamos enterado.

—No llames a la mala suerte.

—¿Sabes qué? En parte espero que la estrategia no funcione, porque si lo hace deberemos un montón de dinero. ¿Compraste billetes de ida y vuelta?

Estaba desvariando, como el día que nos conocimos.

—Ni siquiera lo había pensado —reconoció ella—. Aunque, por buscarle un lado positivo al asunto, si funciona habremos salvado el mundo.

—Sí, al menos eso.

Cerré los ojos. Me escocían las picaduras de los mosquitos. No habíamos dormido mucho. Me atraía la idea de dormirme junto a Margaret.

—Pero ¿y si…? —proseguí, todavía con los ojos cerrados—, ¿y si el 5 de agosto llega el fin del mundo? ¿Y si esa es la explicación de todo? ¿Y si alguien creó un bucle temporal porque un asteroide iba a chocar contra la Tierra o algo así, y esa persona ha salvado el mundo en realidad al detener para siempre el paso del tiempo —a un coste terrible, eso sí—, y al deshacer el bucle estamos condenando a la Tierra a una destrucción segura?

Margaret no respondió. Las preguntas eran retóricas, en cualquier caso. Cuando abrí los ojos de nuevo, unos asistentes de vuelo turcos estaban cerrando las puertas. Tardé un segundo en percatarme de que Margaret no se encontraba en su asiento. Pensé que habría ido al baño, e incluso me levanté a buscarla, pero al momento los empleados de Turkish Airlines me obligaron a sentarme otra vez.

Al cabo de unos minutos tuve que aceptar la realidad: Margaret ya no estaba en el avión. Debía de haberse marchado justo cuando cerraban las puertas.

Mi teléfono emitió una señal.

Lo siento, Mark, pero no puedo, lo siento.

¿No puedo qué? ¿Viajar a Tokio? ¿Viajar a Tokio conmigo? ¿Abandonar el bucle temporal? Me dispuse a contestarle, pero al momento un asistente de vuelo me pidió por favor que apagara el teléfono y cualquier aparato electrónico, o que los pusiera en modo avión. Lo repitió en turco, para remarcarlo. Apagué el móvil.

Recorrimos la pista y despegamos. El vuelo se me hizo eterno. Catorce horas. Vi Al filo del mañana tres veces.

Después de tantas molestias, la estrategia no funcionó. Aguardé en el aeropuerto de Narita —que se parece de un modo sorprendente a cualquier otro aeropuerto, salvo que todo está escrito en japonés y las máquinas expendedoras son más futuristas— hasta que llegó la medianoche en Massachusetts y la niñera cósmica me recogió de la otra punta del mundo para llevarme a mi casa y meterme en la cama.

Cuando desperté por la mañana, le escribí un mensaje a Margaret, pero no me respondió. Tampoco tuve noticias suyas al día siguiente. La llamé y no contestó.

Yo no sabía qué pensar, salvo que Margaret no quería que el bucle temporal se deshiciera y que, fuera cual fuese la razón, desde luego no era yo. Todo mi mundo se reducía a la pequeña burbuja que compartía con ella, pero el suyo era más grande. A lo mejor había otro chico, era lo único que podía pensar, porque por supuesto todo giraba en torno a mí. Había otro chico y no quería dejarlo atrás. Para mí, la vida que llevábamos juntos era perfecta y no me podía imaginar deseando otra cosa. Pero ella sí.

Me dolió. Me había asomado a la gloriosa tercera dimensión y ahora me hallaba condenado a la horizontalidad por siempre.

Por primera vez deseé ser uno más, un zombi que se olvida de todo por la mañana y se ocupa de sus asuntos como si todo sucediera por primera vez. Suéltame, le pedí a la niñera cósmica. Deja que olvide. Deja que sea uno de ellos. Ya no quiero saber. Quiero ser un robot. Pero no podía olvidar.

Retomé mi vieja rutina, en la biblioteca. Todavía me quedaban dos libros de la Guía del autoestopista por leer y no había terminado ni de lejos la sección de la A. Tenía por delante a Lloyd Alexander y a Piers Anderson y, más allá, las vastas extensiones de Isaac Asimov, que se perdían a lo lejos. Pasaba el día encerrado allí dentro, pero salía un momento a las 11:37:12 para contemplar cómo el skater clavaba su combinado.

De hecho, me acostumbré a presenciar un par de nuestros pequeños momentos perfectos cada día, cosa que fue fácil porque, obviamente, contaba con un útil mapa para recordarlos. En ocasiones marcaba los momentos de nuevo; otras veces acudía de memoria. Presencié cómo el halcón atrapaba su pescado. Saludé a Sean Bean en la esquina de Heston con Grand. Observé a la niña crear su enorme burbuja. Siempre esperaba encontrarme con Margaret, pero nunca sucedió. Yo iba de todos modos. Me ayudaba a sumirme en la tristeza, lo que forma parte quizás del proceso de recuperación, del desenamoramiento que había llegado el momento de acometer. Se me daba cada vez mejor eso de estar triste.

O puede que sencillamente me estuviera regodeando en la autocompasión. Es muy fina la línea que separa ambas cosas.

Atisbé a Margaret de lejos una vez, por casualidad. Sabía que sucedería antes o después, solo era cuestión de tiempo (o de ausencia de este). Yo viajaba en coche por el centro, de camino a la partida de Scrabble, cuando avisté una ranchera Volkswagen doblando una esquina a una manzana de distancia. Lo elegante y respetuoso habría sido mantenerme al margen, porque era obvio que ella no quería saber nada de mí, pero prescindí de la elegancia. Elegí la otra opción. Apreté el gas a fondo y llegué a la esquina justo a tiempo de verla torcer por la avenida Concord. Aceleré otra vez. Siga a ese coche.

La seguí por la carretera 2 nada menos que hasta el hospital Emerson.

Yo no sabía que Margaret hubiera ido nunca al hospital. Jamás había mencionado nada al respecto. Me asusté un poquito. Me entró frío por dentro, y cuando más nos acercábamos, más frío tenía. No me podía creer que hubiera albergado esos celos impresentables. Puede que Margaret estuviera enferma; puede que hubiera estado enferma todo el tiempo y no me lo hubiera dicho. No quería que yo tuviera que cargar con ello. Ay, Dios mío, ¿y si tenía cáncer? ¡Debería haber perseverado en la busca de la cura! A lo mejor en su enfermedad radicaba la explicación de todo esto: Margaret sufre una enfermedad rara, pero empezamos a trabajar juntos y, puesto que los días se repiten sin fin, contamos con todo el tiempo del mundo y por fin encontramos la cura y ella se salva y se enamora de mí…

Pero no; la historia no era esa. Se trataba de otro tipo de historia.

Aguardé hasta que la vi entrar y entonces aparqué y me dispuse a seguirla. A ver, ya sé que me porté como un cerdo fisgón, pero es que no pude evitarlo. Por favor, que no esté enferma, pensaba. No hace falta que estemos juntos, que me ignore durante el resto de la eternidad si hace falta, pero que no esté enferma, por favor.

En el vestíbulo reinaba el silencio y un ambiente de trabajo. No veía a Margaret por ninguna parte. Leí las indicaciones que había junto al ascensor: radiología, cirugía, maternidad, traumatología, consultas externas… Después de semanas de atemporalidad, me resultaba extraño estar allí, el lugar al que van a parar buena parte de los estragos del tiempo. No hay nada menos atemporal que un hospital.

Probé en todas la unidades. Por fin la encontré en oncología.

No le dije nada. Me limité a observar. Estaba sentada en un banco, las rodillas pegadas a una mujer que iba en silla de ruedas y que era demasiado joven para parecer tan vieja. Calva y delgada hasta lo imposible, estaba apoltronada en un rincón de la silla como un vestido vacío, la cabeza gacha, despierta únicamente a medias. Inclinada hacia ella, Margaret le hablaba con suavidad, aunque era difícil saber si la mujer la oía o no, y le sostenía las manos, grises y delgadas, entre las suyas, jóvenes y lozanas.

La enferma no era Margaret, sino su madre. No estaba de viaje de negocios. Se estaba muriendo.

Hice el trayecto de vuelta despacio. Sabía que no debería haber seguido a Margaret al hospital, que no tenía derecho a entrometerme en su tragedia personal, pero al menos ahora entendía lo sucedido. Todo cobraba sentido: por qué Margaret siempre parecía inquieta y como con prisa. Por qué se mostraba tan distraída. Por qué no quería escapar del bucle temporal. El bucle era la única razón de que su madre siguiera viva.

Seguía sin comprender la razón de que lo hubiera guardado en secreto, pero daba igual en realidad. Esto no tenía nada que ver conmigo. Me había considerado a mí mismo el protagonista de esta historia, o al menos el secundario principal, pero me equivocaba por completo. Apenas si tenía un pequeño papel. No era más que un figurante.

Yo no sabía qué hacer, así que me detuve en el centro del pueblo, compré un mapa y lo rellené. Eché un vistazo a las pequeñas cosas perfectas para saber si estaba a tiempo de ver algo. Demasiado tarde para la PELOTA QUE REBOTA (09:44:56). Demasiado tarde para las OBRAS (10:10:34). Aún podría llegar a la PUERTA GIRATORIA (17:34:19). Y a nuestra vieja amiga la ESTRELLA FUGAZ (21:17:01).

Comprendí que llevaba muchos días sin encontrar un nuevo instante perfecto. En algún momento había dejado de buscar. Ya no estaba supervivo. Había renunciado al ahora. Me había rendido al pasado.

Sin embargo, ¿con qué objeto? Súbitamente toda nuestra empresa se me antojaba una tontería. Instantes perfectos, ¿qué significaban siquiera? No eran sino suerte pura y dura, nada más. Coincidencias. Anomalías estadísticas. Busqué en Google y descubrí que alguien se había molestado en hacer los cálculos al respecto, un matemático de Cambridge llamado John Littlewood (1885-1977; gracias Wikipedia). Sostenía que si definimos el milagro como algo cuyas probabilidades de producirse son de una entre un millón y considerando que uno presta atención al mundo que le rodea durante ocho horas al día, los siete días de la semana, y que los instantes se producen a razón de uno por segundo, cada persona observa unos treinta mil acontecimientos a diario, lo que significa un millón al mes. En consecuencia, estadísticamente, uno debería presenciar un milagro al mes de media (o cada treinta y tres días y ocho horas, hablando con propiedad). Se conoce como «la Ley de Littlewood».

Así que, ya ves, un milagro al mes. Ni siquiera son tan especiales. Miré el mapa de todos modos, prestando especial atención a los pequeños milagros que Margaret había encontrado, cosas del amor. Y yo la quería. Ayudaba a entender por qué no podía amarme, ni ahora ni seguramente nunca, pero no voy a fingir que no dolía.

Los instantes perfectos se encontraban distribuidos con una regularidad sorprendente. Había menos por la noche, porque entonces no pasaba nada y tampoco estábamos mirando de todos modos, pero se sucedían a lo largo del resto del día. Únicamente quedaba un hueco en el horario, alrededor del alba; un vacío en el que, estadísticamente, cabía esperar un momento perfecto, pero nunca lo encontramos.

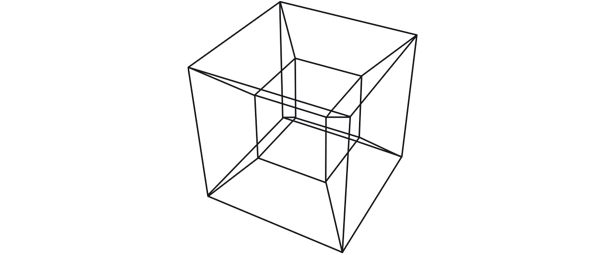

Cuanto más miraba el mapa, más creía ver una pauta. Jugué conmigo mismo: imagina que los puntos del mapa son una constelación. ¿Qué aspecto tendría? Verás, nadie debería estar obligado a justificarse por hacer tonterías cuando la persona amada ha salido de su vida y tiene demasiado tiempo entre manos. Y yo poseía una eternidad. Dibujé las líneas con el fin de unir los puntos imaginarios. A lo mejor dibujaba… ¿qué? ¿Su nombre? ¿Su rostro? ¿Nuestras iniciales entrelazadas en un maravilloso y romántico lazo de amor?

No. Cuando conecté los puntos apareció este dibujo:

Aunque no estaba completo. Faltaba un punto en la esquina inferior izquierda.

Lo observé largo y tendido y se me ocurrió una idea. ¿Y si usara el mapa no solo para recordar dónde y cuándo habían sucedido las cosas perfectas, sino para predecir dónde y cuándo iban a suceder? Se trataba de una idea estúpida, infame, pero completé el dibujo igualmente con una regla. El punto que faltaba coincidía con el monte Blue Nun, que casualmente yo conocía porque ofrecía una ladera perfecta para bajar en trineo en invierno, que a este paso nunca volvería a disfrutar. Algo debía de estar sucediendo allí, y a juzgar por el resto del horario, tenía que coincidir con el alba.

El 4 de agosto, el sol salía a las 5:39, como bien sabía yo. Aguardé al cambio de la medianoche y puse el despertador a las cinco para levantarme a tiempo de presenciar el último de los instantes perfectos.

Puse rumbo al monte Blue Nun entre la cálida oscuridad del verano. Las calles estaban desiertas, las farolas aún encendidas, las casas ocupadas por personas que dormían para despertar por la mañana descansadas, animadas y listas para afrontar un nuevo día de sonambulismo. La noche aún era cerrada, sin una traza de azul en el horizonte. Aparqué al pie de la montaña.

No estaba solo. Había una ranchera plateada aparcada allí también.

Nunca he visto a un marine ni a ningún miembro del ejército subir una montaña, pero estoy seguro de que ascendí como un soldado. En lo alto había un peñasco que algún glaciar despistado había dejado caer hacía diez mil años, durante la última Edad del Hielo, y Margaret estaba sentada encima, con las rodillas abrazadas, contemplando la oscuridad que envolvía la ciudad.

Me oyó acercarme porque yo resoplaba como una cafetera tras mi carrera hasta la cima. Ya no me sentía un marine.

—Hola, Mark —me saludó.

—Margaret —dije cuando pude empezar a farfullar—. Hola. Me alegro. De verte.

—Yo también me alegro.

—¿Te parece bien que me siente contigo?

Ella propinó unas palmaditas a la piedra, a su lado. Yo me encaramé tomando impulso. La ladera miraba al este y por el horizonte asomaba ahora un resplandor azul cerúleo. Permanecimos un rato en silencio, pero no porque nos sintiéramos incómodos. Sencillamente nos estábamos preparando para hablar, nada más.

—Siento haber desaparecido como lo hice —dijo por fin.

—No pasa nada —fue mi respuesta—. Tienes derecho a desaparecer.

—No, debería explicarte por qué.

—No tienes que hacerlo.

—Pero quiero.

—Vale. Pero antes de que lo hagas, me gustaría confesarte algo.

Le conté que la había seguido al hospital y la había espiado mientras estaba con su madre. Me sonó aún peor si cabe cuando lo expresé en voz alta.

—Ah. —Lo meditó—. No, lo entiendo. Seguramente yo habría hecho lo mismo. Aunque es una actitud un tanto siniestra.

—Ya lo sé. Tuve esa misma sensación todo el tiempo, pero no podía detenerme. Oye, lo siento mucho. Lo de tu madre.

—Ya. No te preocupes.

Sin embargo, le falló la voz al pronunciar la última palabra, su rostro se desencajó y apoyó la frente contra las rodillas. Sus hombros se sacudían en silencio. Yo le froté la espalda. Ojalá hubiera podido gastar todos mis milagros mensuales en borrar su tristeza, pero las cosas no funcionan así.

—Margaret, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Lo siento mucho.

Los pájaros empezaban ya a gorjear alegremente a nuestro alrededor, sin el menor tacto. Ella se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano.

—Tengo que explicarte algo más —declaró—. El día antes de que todo empezara, fui a ver a mi madre al hospital y los médicos me dijeron que iban a interrumpir el tratamiento. No tenía sentido…

Soltó esta última palabra en un tono agudo, como un gritito, y la tristeza volvió a estrangularla. No pudo continuar. Le rodeé los hombros con el brazo y ella sollozó contra mi cuello. Aspiré el aroma de su cabello. Se me antojaba tan delicada y preciosa en mis brazos, con toda esa pena dentro. Y había cargado con ella tanto tiempo, en solitario. Con gusto la habría relevado, pero sabía que no podía. Era su dolor. Solo uno mismo puede albergarlo.

—Cuando me fui a dormir esa noche, no paraba de pensar que no estaba lista. —Tragó saliva. Todavía tenía los ojos enrojecidos, pero secos, la voz firme—. No estaba lista para dejarla marchar. Solo tengo dieciséis años. No concebía la vida sin mi madre. La necesitaba muchísimo.

»Esa noche, cuando me acosté, me repetía una y otra vez que no sería capaz de soportar el día de mañana. “El tiempo no puede continuar. Tengo que echarle el freno de mano al tiempo”, pensaba. Incluso llegué a decirlo en voz alta: “Por favor, que no llegue el día de mañana”.

»Y cuando desperté mi deseo se había hecho realidad. El tiempo se había detenido, tal como había suplicado. No sé por qué; supongo que se compadecieron de mí. Alguien en alguna parte decidió que necesitaba más tiempo con mi madre. Por eso salí corriendo del avión que iba a llevarnos a Tokio. Me daba miedo que la estrategia funcionase, y no estaba lista».

Guardamos silencio durante un buen rato tras esa confesión, mientras yo pensaba en el amor que Margaret albergaba, en la intensidad de un sentimiento capaz de detener el tiempo. No había seres de cuatro dimensiones. Tan solo el corazón de Margaret, nada más, tan fuerte que había doblegado el espacio-tiempo a su alrededor. Continuó:

—Pero yo sabía que tenía truco. Siempre lo supe. Y el truco era que, si me enamoraba, todo volvería a la normalidad. El tiempo discurriría hacia delante de nuevo, como siempre ha hecho, y se llevaría a mi madre consigo. Y no sé por qué, pero sabía que ese era el trato. Cuando fuera capaz de enamorarme, habría llegado el momento de decir adiós. Y creo que por eso estás tú aquí. Para que me enamore. Por eso te viste arrastrado a esto. Lo supe en cuanto te vi.

Ya había amanecido, el cielo brillaba cada vez más azul, y fue como si notase salir el sol dentro de mí también, cálido y brillante, para llenar todo mi ser de amor. Porque Margaret me quería. Y al mismo tiempo estaba llorando; la tristeza no había desaparecido, ni lo más mínimo. Estaba triste y contento a la vez. Pensé en la idea del tiempo, en cómo nos empobrecemos segundo a segundo, cómo perdemos instantes constantemente, derramándolos a nuestro paso como un animal de peluche que perdiera el relleno, hasta que un día se han esfumado y ya no queda nada. Pero también, al mismo tiempo, estamos ganando segundos, momento a momento. Y cada uno es un regalo, y hasta el final de los días estamos sentados sobre toda una montaña de momentos. Una montaña abundante hasta extremos inimaginables. El tiempo supone perder y ganar todos esos instantes.

Tomé las manos de Margaret entre las mías.

—¿Ha llegado el momento? ¿Es hoy el último día?

Ella asintió con solemnidad.

—Es el último. El último 4 de agosto, quiero decir, hasta el año que viene al menos. —Las lágrimas corrían por sus mejillas otra vez, pero se las arregló para sonreír—. Estoy lista. Ha llegado la hora.

El sol asomó por el borde del mundo y fue ascendiendo.

—¿Sabes qué es lo más extraño? —dijo—. Aún estoy esperando que suceda. Ya sabes, el instante perfecto, el último. Tal como indicaba el mapa. Pero puede que nos lo hayamos perdido mientras hablábamos.

—Yo no creo que nos lo hayamos perdido.

La besé. Te puedes pasar la vida esperando y buscando momentos perfectos, pero en ocasiones has de ser tú el que los incite.

Al cabo de unos segundos, los mejores de mi vida hasta ese instante, Margaret se retiró.

—Espera —dijo—. No creo que fuera este.

—¿Ah, no?

—No ha sido perfecto. Tenía un pelo en la boca.

Se recogió la melena a un lado.

—Vale, vuelve a besarme.

Lo hice. Y esa vez, todo fue perfecto.