Un lugar fantasmagórico

El hospicio era un lugar oscuro incluso de día, de modo que de noche la sensación era como de estar paseando por un edificio hecho de sombras. En pasillos y vestíbulos había alguna que otra lámpara de aceite, pero daban muy poca luz.

—Estoy seguro de que sabrá de sobras, señor Beljuro, que un hospicio no es un hotel —dijo el señor Terror mientras caminaban por uno de aquellos oscuros pasillos—. Está diseñado para que sea lo más triste posible.

—¿Y por qué tendría que ser un lugar triste?

—La vida es dura, señor Beljuro. Solo un lerdo pretendería engañar a la gente haciéndole creer otra cosa.

Entonces, Papá Noel oyó algo. Un sonido, arriba. Pasos.

—¿Qué ha sido eso?

El señor Terror sonrió.

—Mire usted, resulta que hace dos años tuvimos otro visitante que también llegó por sorpresa a medianoche: Papá Noel. Y cuando se hubo marchado después de haber entrado furtivamente en el edificio, confiscamos todos y cada uno de los regalos que había dejado. Y esta noche, por motivos de seguridad, he decidido contratar trabajadores de refuerzo. Así que tenemos de guardia no solo a la cocinera y a los que están castigados a hacer vigilancia nocturna, sino también a una patrulla de hombres.

Papá Noel se puso colorado de rabia y se vio obligado a morderse la lengua para no decir nada inadecuado. Se giró hacia el señor Terror y le preguntó:

—¿Me permite dar una vuelta por el resto de sus instalaciones?

—Por supuesto.

Y al ver que el señor Terror seguía acompañándolo, Papá Noel añadió:

—Yo solo, si no le importa.

Papá Noel vio que el señor Terror iba a ponerle alguna objeción, pues sus labios se estremecían como un gusano moribundo. Era evidente que se acordaba del sello del visto bueno de la reina que le había mostrado el señor Beljuro y fue por eso que dijo:

—Por supuesto que no me importa. Inspeccione, inspeccione tranquilamente.

Papá Noel siguió caminando, sin detenerse a escucharlo. Y empezó a recordar aquellos pasillos y habitaciones de la visita que había hecho hacía justo dos años a aquel mismo lugar. Pasó por delante de una anciana de aspecto frágil que fregaba el suelo y se preguntó por qué estaría limpiando a aquellas horas.

—¿Está usted de guardia por si aparece Papá Noel? —le preguntó a la anciana.

—No, señor. Tengo que dejar el suelo limpio y reluciente para que el señor Terror pueda mirarse en él como si fuera un espejo. Y ahora me toca trabajar por las noches porque me porté mal.

—¿Y qué maldad cometió para recibir un castigo de este calibre?

—Bostecé mientras el señor Terror estaba hablando.

Papá Noel pasó entonces junto a un chico que estaba colgado boca abajo por los cordones de sus zapatos, que a su vez estaban atados a una tubería que recorría el techo.

—¿Y tú, qué crimen has cometido? —le preguntó Papá Noel.

—Resulta que no me até bien los cordones de uno de mis zapatos y como castigo tengo que permanecer así hasta que se haga de día.

Vio tres chicos más. Adolescentes, altos. Estaban de pie junto a la chimenea, armados con ladrillos, cuchillos afilados y un atizador al rojo vivo. El fuego estaba encendido.

—¿Quién anda ahí? —preguntaron cuando Papá Noel se aproximó a ellos.

—Soy el señor Beljuro. Y soy inspector nocturno. Tengo una carta de la reina. —Les oyó la carta de la reina—. Y por eso es mi obligación preguntaros qué hacéis aquí.

—El señor Terror nos ha ordenado que montemos guardia toda la noche —respondió el chico armado con el atizador—, y que, si vemos a Papá Noel, lo capturemos y le marquemos el trasero con esto.

Papá Noel tragó saliva y fijó la vista en el atizador al rojo vivo.

—Ya os avisaré si lo veo.

Papá Noel sabía que lo más probable era que Amelia estuviera en la zona de dormitorios. Se acordaba del lugar donde estaban porque allí había dejado los regalos hacía dos años. Regalos que, por lo visto, fueron confiscados antes de la hora de desayunar y que los niños no disfrutaron.

Llegó al comedor, un espacio grande, vacío y especialmente fantasmagórico. Era un lugar frío y con tremendas corrientes de aire, con paredes mohosas y siniestras ventanas altas desde las que se atisbaban nubarrones oscuros. Papá Noel oyó un sonido metálico procedente de la estancia contigua y, de puntillas, se acercó para echar un vistazo y ver qué había allí.

Era la cocina. Las encimeras estaban ocupadas con grandes cacerolas llenas de una bazofia de color grisáceo.

E iluminada por la luz de una lámpara de aceite, vio una cocinera. Estaba junto a los fogones, vestía el uniforme de los internos, un vestido marrón de arpillera, y removía el contenido de una olla.

Abrió con cuidado la puerta de la cocina y entró.

—Hola —la saludó Papá Noel.

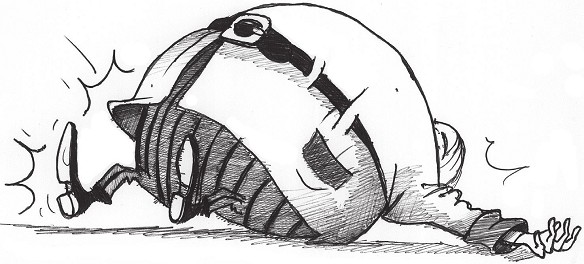

La cocinera se giró en redondo y contuvo un grito. Cogió rápidamente una sartén que había colgada en un gancho y se la arrojó a Papá Noel, que, por suerte, consiguió apartarse a tiempo de la trayectoria de la sartén. Pero entonces, la mujer le lanzó otra, y esta sí que le dio con fuerza en la frente. Papá Noel se preguntó por qué la cocina había empezado a dar vueltas. Y entonces, de repente, todo se quedó a oscuras.

Lo siguiente que recordaba Papá Noel era que estaba tumbado boca arriba en el suelo y mirando fijamente un jamón que colgaba del techo.