BIOGRAPHIE

Après notre sadhu français, il nous a semblé important de faire percevoir l’hindouisme à nos lecteurs à travers les yeux d’un autre Français, chercheur et historien celui-là. Alain Daniélou est sans doute l’un des rares indianistes qui ait tenté de percer les mystères de la spiritualité hindoue en s’identifiant à elle tout en gardant une certaine distance académique. Nous avons pensé qu’il était bon de lui consacrer la seconde rubrique de ce numéro.

Alain Daniélou est né à Neuilly-sur-Seine (Paris) le 4 octobre 1907. Sa mère, Madeleine Clamorgan, descendante d’une très vieille famille de la noblesse normande, fervente catholique, fonde un ordre religieux et les célèbres institutions d’enseignement Sainte Marie ; son père, homme politique breton, anticlérical, est plusieurs fois ministre. Son frère, entré dans les ordres, est nommé cardinal par le pape Paul VI.

Alain Daniélou passe la plus grande partie de son enfance à la campagne avec des précepteurs, une bibliothèque et un piano. Il découvre alors la musique et la peinture. Puis il part aux États-Unis (collège d’Annapolis). Il vend ses peintures, joue du piano dans les cinémas durant les films muets. Revenu en France, il étudie le chant avec le célèbre chanteur de lieder Charles Panzéra, la danse classique avec Nicolas Legat (le maître de Nijinski), la composition avec Max d’Olonne. Il donne des récitals, fait des expositions.

Très sportif, Alain Daniélou a été champion de canoë. Habile conducteur de voitures rapides, il fait en 1932 un voyage d’exploration dans le Pamir afghan et en 1934 un raid automobile Paris-Calcutta. Il séjourne chez Henry de Monfreid dans son fief d’Obock sur la mer Rouge. De 1927 à 1932, participant à l’effervescence artistique de l’époque, il connaît les poètes Jean Cocteau et Max Jacob, l’acteur Jean Marais, Diaguilev, les compositeurs Stravinsky, Henri Sauguet et Nicolas Nabokov, l’écrivain Maurice Sachs, etc.

Puis, avec le photographe suisse Raymond Burnier, il part pour l’Orient, voyage en Afrique du Nord, dans le Moyen-Orient, en Inde, en Indonésie, en Chine, au Japon et, finalement, se fixe en Inde, d’abord auprès de Rabindranath Tagore, qui le charge de missions auprès de ses amis (Paul Valéry, Romain Rolland, André Gide, Paul Morand, Benedetto Croce) et le nomme directeur de son école de musique à Shantiniketan. Puis il se retire à Bénarès au bord du Gange.

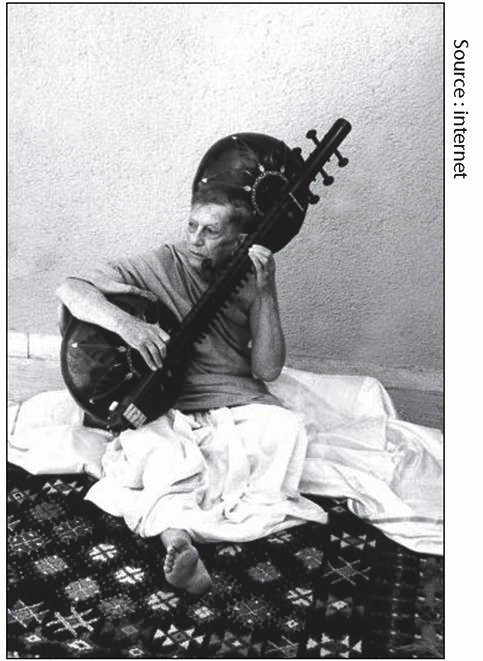

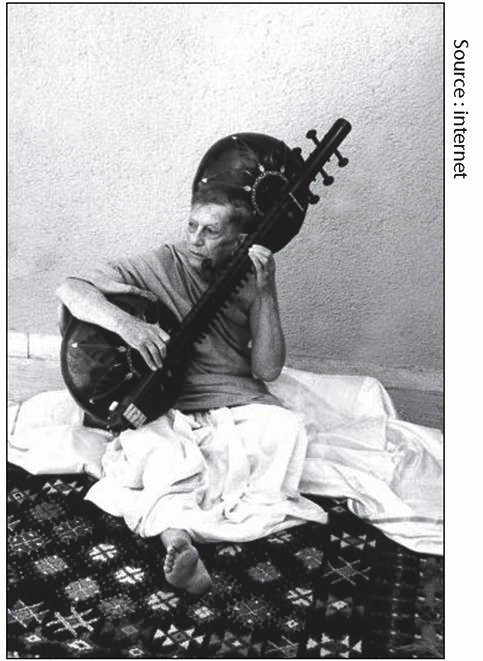

C’est à Bénarès qu’il découvre la culture traditionnelle de l’Inde à laquelle il s’initie peu à peu. Il y restera quinze ans. Il étudie la musique classique indienne auprès de Shivendranath Basu. Il joue de la veena comme un professionnel. Il étudie également le hindi (qu’il parle et écrit comme sa langue maternelle), le sanskrit et la philosophie auprès des représentants les plus autorisés de la tradition.

Ceux-ci l’introduisent auprès d’un célèbre sannyasin, Swami Karpatri, dont il traduit certains écrits et qui le fait initier aux rites de l’hindouisme shivaïte. Connu sous le nom de Shiva Sharan (le protégé de Shiva), il est nommé professeur à l’université hindoue de Bénarès et directeur du collège de musique indienne en 1949. Il correspond avec René Guénon sur les approches philosophiques et religieuses de l’hindouisme shivaïte.

Très intéressé par le symbolisme de l’architecture et de la sculpture hindoues dont il étudie les textes, il fait de longs séjours, avec Raymond Burnier, à Khajuraho, Bhuvaneshvar, Konark, mais aussi dans de nombreux sites moins connus de l’Inde centrale et du Rajputana. Il conserve de ces voyages une documentation iconographique de plus de 7 000 négatifs photographiques.

En 1954, il quitte Bénarès pour prendre la direction de la bibliothèque de manuscrits et des éditions sanskrites d’Adyar à Madras. Il est nommé en 1956 membre de l’Institut Français d’Indologie de Pondichéry, puis de l’École Française d’Extrême-Orient dont il est membre d’honneur depuis 1943.

Proche des mouvements qui réclament le départ des Anglais, il est lié à la famille Nehru et en particulier à Mrs Pandit, sœur de Nehru, et à la poétesse Sarojini Naidu et ses deux filles. Toute sa sympathie va vers les mouvements indépendantistes. Mais, après l’indépendance de l’Inde, lorsque le nouveau gouvernement s’attaque à l’orthodoxie, on lui suggère que son rôle serait plus utile en Occident pour y présenter le vrai visage de l’hindouisme.

Il revient donc en Europe et crée en 1963 l’Institut International d’Études Comparatives de la Musique à Berlin et Venise. En organisant des concerts pour les grands musiciens de l’Asie et en publiant des collections de disques de musiques traditionnelles sous l’égide de l’Unesco, il est à l’origine de la redécouverte de la musique d’art asiatique en Occident. Avec des personnalités comme le violoniste Yehudi Menuhin ou le sitariste Ravi Shankar, son action sera décisive dans la reconnaissance de la musique classique de l’Inde, non comme du folklore où elle était jusque-là cantonnée, mais comme un grand art savant au même titre que la musique occidentale.

Il a publié des ouvrages fondamentaux sur la religion (Le polythéisme hindou), la société (Les quatre sens de la vie, le Kama-Sutra), la musique (Musique de l’Inde du Nord, Sémantique musicale), la sculpture et l’architecture (Visages de l’Inde médiévale, Le temple hindou, La sculpture érotique hindoue, L’érotisme divinisé), des contes (Le bétail des dieux, Les contes gangétiques), une histoire de l’Inde, un livre sur le yoga.

Sa double culture, qui n’est pas une culture de synthèse, permet à Alain Daniélou d’avoir une vision « de l’extérieur » du monde occidental qui peut surprendre. Dans deux ouvrages, Shiva et Dionysos et La fantaisie des dieux et l’aventure humaine, il envisage les problèmes d’un Occident égaré qui a perdu sa propre tradition, qui a éloigné l’homme de la nature et du divin. Il nous fait découvrir que les rites et les croyances du monde occidental ancien sont très proches du shivaïsme et très aisément expliqués à l’aide des textes et des rites préservés en Inde.

Ses livres sont publiés dans douze pays en anglais, français, allemand, italien, hollandais, espagnol, portugais et japonais. Redevenu européen Alain Daniélou partage son temps entre Rome, Lausanne, Berlin et Paris, sa préférence allant à une grande maison perdue dans les vignes sur les collines du Lazio près de Rome. Il décède en Suisse le 27 janvier 1994 et, en bon hindou, a demandé à être incinéré.

Alain Daniélou était un penseur solitaire qu’on ne peut rattacher à aucune école occidentale, ni politique, ni philosophique, ni religieuse. Il s’opposait aux idéologies les plus répandues, surtout aux monothéismes mais aussi au marxisme. Il jugeait sévèrement l’Occident. Soucieux du respect des races et des cultures, il militait pour une société de castes harmonieuse et cohérente et refusait une démocratie égalitaire, optait pour la liberté, les différences et le pluralisme, toutes choses qui vont à contre-courant des modes et slogans actuels.

Son œuvre apporte pourtant des idées originales à des problèmes auxquels l’Occident semble incapable de donner une réponse.

Extrêmement impressionné et absolument convaincu de l’importance de la culture et de la religion véhiculées par l’hindouisme, Alain Daniélou s’est toujours considéré comme un hindou et dans sa dernière interview déclarait : « L’Inde est ma vraie patrie. »

Fondation Inde-Europe de Nouveaux Dialogues