par Nicole Elfi

Nicole Elfi, née en France, a pris la route de l’Inde fin 1974 avec une caravane pour Auroville où elle a séjourné sept ans. Puis pendant vingt et un ans dans les Nilgiris à Kotagiri où elle a travaillé à l’édition d’œuvres concernant Mère et Sri Aurobindo ainsi qu’à des recherches sur la culture indienne. Depuis 2003 elle vit dans la région de Coimbatore. Elle est l’auteure de Satprem, par un Fil de Lumière (éditions Robert Laffont, 1998) et Aux Sources de l’Inde, l’initiation à la connaissance (éditions Les Belles Lettres, 2008).

À la mi-juin 2013, un groupe de pèlerins s’acheminait vers les Himalayas en direction de l’État d’Uttarakhand, lorsque leur jeep s’arrête, bloquée par un gros arbre en travers de la route. Que faire ? En dépit du désir qui les tire à leur destination sacrée, les passagers décident que c’est un mauvais présage. Ils font demi-tour.

Le journaliste conclut qu’ils ont été sauvés par « leur simple superstition ». Le sens intérieur ne s’invente pas : les clichés sont à portée de plume. La tragédie qui a eu lieu en Uttarakhand ce 16-17 juin 2013 a mis à nu l’avidité des autorités qui se délectent des fruits immédiats des forêts de béton. Ces milliers de pèlerins emportés par les flots parviendront-ils à modérer le développement frénétique sur ces pentes himalayennes fragiles ?

Près d’une centaine de projets hydroélectriques sont prévus sur plusieurs fleuves qui convergent dans le bassin de l’Alaknanda et de la Bhagirathi (Claude Arpi, The Pioneer, 4 juillet 2013) : des génératrices « au fil de l’eau » qui nécessitent de longues canalisations souterraines dans les vallées au mépris de toute règle.

À la mi-mai, la Cour suprême de l’Inde avait acquiescé au déplacement d’un temple situé sur la rive de l’Alaknanda, dans la région Garhwal de l’Uttarakhand, pour un énième projet hydroélectrique auquel les locaux s’opposaient, soutenus par le ministère de l’Environnement et des Forêts. En 1982, déjà, une telle tentative avait été suivie d’un éboulement qui avait dévasté la petite ville de Kedarnath.

Le 16 juin 2013 à 19 h 30, la statue de la divinité gardienne d’Uttarakhand, Dhari Devi, fut sectionnée de son socle, extraite de sa demeure à ciel ouvert et reposée sur un piédestal d’emprunt. Les éclairs ont commencé à sillonner la nuit. En quelques heures, des flots d’eau boueuse, charriant des masses de rochers et de débris, ont tout emporté, y compris le barrage qui exigeait la submersion du temple. Des centaines de ponts et de routes ont été balayés comme une poignée d’allumettes, des milliers de maisons détruites dans les éboulements.

La tragédie ne serait-elle pas l’indication que les lieux vibrent encore d’un sacré qui n’accepte que jusqu’à un certain point d’être malmené ?

« Que le seigneur Shiva-Shankara lui-même demeure à Kedarnath en permanence » : telle fut la prière de deux sages qui faisaient leur tapasya dans les Himalayas il y a des âges. Il est dit que chaque jour ils façonnaient en terre une image de Shiva, qu’ils vénéraient. Leur dévotion attira l’esprit du dieu qui leur offrit la réalisation de leur vœu. Ainsi donc, depuis le XIe siècle à Kedarnath se dresse le grand temple de Shiva à 3969 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et le temple principal a survécu au ravage.

Un énorme rocher a roulé-boulé jusqu’à quelques mètres en amont du temple, et s’est arrêté là, scindant le flot des eaux et des débris en deux cours de chaque côté de la structure. Cette pierre a protégé et le temple et ceux qui y avaient pris refuge. Mais ne soyons pas « superstitieux » !

* * *

Il est un ancien temple au Kerala, un temple à Vishnu, visité et vénéré par des millions de pèlerins depuis plusieurs siècles. Sa tradition et ses rituels sont maintenus par une lignée de grands-prêtres pratiquant une ascèse exceptionnellement intense. Ce temple de Padmanâbhaswami, à Trivandrum, a traditionnellement été entretenu par l’ancienne famille royale de Travancore. La royauté n’est plus, mais le sens dharmique de cette famille a continué de veiller à la protection du temple.

Aux côtés de ce temple vivait un ancien officier de police, qui avait fait partie de l’Intelligence Bureau, puis du cercle de sécurité d’Indira Gandhi. Il était revenu à sa ville natale pour s’occuper de son vieux père aveugle, qu’il accompagnait chaque jour au temple, lui-même étant très religieux et dévot de Padmanâbhaswami.

Sa famille avait conseillé juridiquement la famille royale de Travancore. Un différend avec le dernier maharajah le mena à émettre des doutes sur la « transparence » de la gestion du temple. Il déposa à la Cour suprême une demande d’ouverture des caves secrètes du temple, afin d’établir le montant exact de ses biens. La machine gouvernementale se mit en marche.

La fortune du temple était le fruit de la dévotion des adeptes qui faisaient des offrandes à la divinité depuis des siècles ; c’était aussi en grande partie la richesse personnelle des gouvernants de Travancore : personne n’y avait jamais touché ni ne devait y toucher. L’État d’alors ne s’octroyait aucun droit sur ces dons.

Mais de nos jours, deux mondes se côtoient sans se rencontrer : les valeurs qui demeurent au cœur de la société indienne n’affectent en rien l’attitude des autorités ; le « sacré » doit se rendre utile.

Le descendant de la famille royale, Rama Varma, gardien du temple Padmanâbhaswami, avait mis en garde contre l’ouverture des caves secrètes contenant une immense fortune en or et pierres précieuses (estimée à mille milliards de roupies), qui exposerait inutilement la sécurité du temple à de graves risques. Il avait également déclaré sous serment à la Cour suprême que d’ouvrir en particulier la dernière cave « B » évoquerait la colère de la divinité.

« Le signe du serpent à l’entrée indique qu’il n’est pas propice de l’ouvrir, cependant une décision peut être prise », avait précisé un conseiller légal au nom de la famille royale, « après avoir pratiqué un certain rituel (devaprasnam), afin de ne pas encourir le mécontentement de la divinité... » Les caves du temple ont donc été ouvertes (sauf la cave B). Que faire ?

La Haute cour de Trivandrum suggère la reprise du temple par le gouvernement du Kerala – gouvernement communiste, qui donc rejette l’hindouisme –, et un transfert des richesses pour une exposition publique dans un musée. Ce qui n’avait jamais été le propos de ces offrandes. Un geste « ni conseillé ni désirable » selon les gardiens traditionnels du temple.

Pendant quatre jours le rituel du devaprasnam est effectué par un groupe d’astrologues afin de comprendre « la volonté de la divinité ». La conclusion est que le trésor inestimable du temple ne doit pas en bouger. La Cour suprême cependant, conseille à la famille royale de ne pas tenir compte des résultats du devaprasnam ! L’affaire est en justice.

Or cet homme pourtant très religieux mais responsable de la demande de l’ouverture des caves secrètes, T.P. Sunderarajan, n’a pas attendu que les autorités commencent à compter les pierres précieuses pour quitter ce monde, à l’âge de soixante-dix ans. Une fièvre l’a emporté le 17 juillet 2011. Certains y verront une étrange coïncidence. Mais le temple et ses trésors sont maintenant entourés d’une lourde « sécurité », à la merci de l’avidité politique et de mains étrangères à la tradition.

* * *

L’Inde abonde en récits étonnants, mais les plus savoureux sont ceux où des non-croyants purs et durs sont mêlés. Ce qui suit nous vient de Sir C.P.N. Singh, ancien gouverneur du Penjab et de l’Uttar Pradesh que Shankar et Uma Ghirardi avaient interviewé en 1989. Elle se passe dans les années cinquante, quand Sir C.P.N. Singh était ambassadeur de l’Inde au Népal.

Jahawarlal Nehru, premier ministre de l’Inde, avait été invité par le roi Mahendra du Népal et s’y était rendu accompagné de sa fille Indira. Selon la coutume, Nehru allait être amené à visiter les lieux importants ou historiques du Népal. Un matin, il était donc prévu d’aller à Godavari, situé à quatre ou cinq kilomètres de Katmandou. Il y a là une petite rivière, toute petite, mais révérée des Népalais. Elle descend des Himalayas, s’amincit et passe là, ruisseau sacré qui poursuit son cours vers l’Inde. Cette petite rivière donne son nom au lieu : Godavari.

En route se trouve un très vieux temple à la Mère divine, Mahâ Shakti. Et la coutume veut que chacun s’y arrête un instant pour lui offrir son respect, sa dévotion, les mains jointes devant la divinité et la flamme, avant de reprendre la route. Lorsque donc le convoi officiel passe devant le temple, l’ambassadeur demande à Nehru et au roi : « Allons-nous nous arrêter un instant ? » Jawaharlal Nehru, agnostique déclaré, qui avait peu de sympathie pour ces coutumes, écarte la question :

– Non-non-non, filons directement, sinon à combien de temples devrons-nous nous arrêter !

Sans s’arrêter donc, ils passent devant le temple. À peine l’avaient-ils dépassé que la voiture s’arrête avec une crevaison.

– Jawaharlal-ji, voyez, personne ne passe devant ce temple sans s’y arrêter !

– Non-non, avançons, insiste Nehru.

L’ambassadeur donne l’ordre à son chauffeur de changer le pneu et de poursuivre la route. À peine une dizaine de mètres plus loin, un autre pneu éclate. Ils changent de voiture cette fois, sans mot dire. Encore une quinzaine de mètres et la voiture tombe en panne.

Sir C.P.N. Singh ne peut retenir son amusement :

– Jawaharlal-ji, c’est impossible ! Personne ne peut prendre cela à la légère.

Nehru était rouge.

– Chandreshwar, pourquoi ne m’avez-vous pas dit ces choses ?

– C’est la coutume ici, répond l’ambassadeur, il vaut mieux que vous veniez.

Nehru se résigne finalement à suivre Sir C.P.N. Singh au temple ; la pûjâ est faite, après quoi le convoi royal reprend sa route sans obstacle.

Des centaines d’autres incidents pourraient être cités des quatre coins du pays. Ainsi dans ce Tamil Nadu où nous vivons, au temps de l’administration coloniale, un préfet anglais avait construit un énorme réservoir à Maduranthakam (à 70 km au sud-ouest de Chennai). Les moussons étant fort abondantes à l’époque, chaque année une brèche s’ouvrait dans la digue la plus basse. Les fermiers se désespéraient des inondations de leurs champs. Et chaque année, infatigable, le préfet faisait reconstruire la digue.

Lors d’une visite de la région à l’intérieur de Maduranthakam, ce préfet, passant devant un ancien temple à Râma, en admira la construction et le bon état. Invité par le prêtre et les villageois à y entrer, l’histoire du temple lui fut contée. Il apprit ainsi qu’on n’avait pas pu construire de sanctuaire à Sîtâ, la compagne de Râma, par manque de fonds. Profondément perturbé par cette calamité récurrente, le préfet promit de construire le sanctuaire si la furie de la mousson imminente ne démolissait pas le réservoir une fois de plus.

Il prit la chose suffisamment au sérieux pour demeurer à Maduranthakam cette année-là. Une nuit où la mousson faisait rage, le réservoir était sur le point de déborder. Le préfet se rendit sur place et fit le tour du plan d’eau. Là, il eut la stupéfaction de constater qu’on l’avait devancé… Sous la pluie battante et en pleine nuit, une vision s’impose : c’étaient Râma et son frère Lakshmana qui tenaient la garde des bordures du réservoir !

La construction du sanctuaire à Sîtâ commença le lendemain matin. Et plus aucun dégât ne fut constaté ni cette année-là ni les suivantes !

* * *

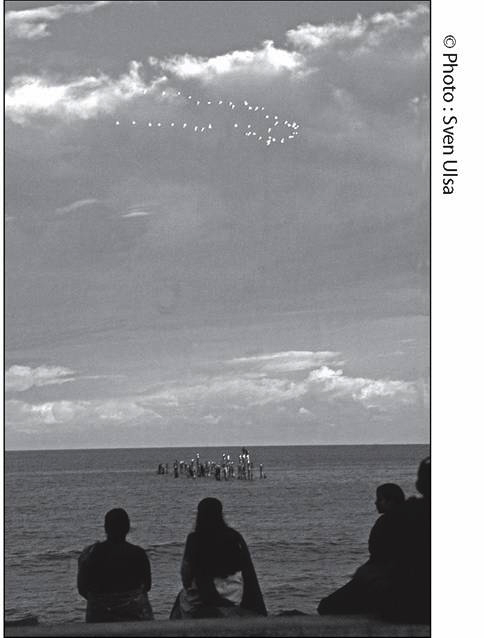

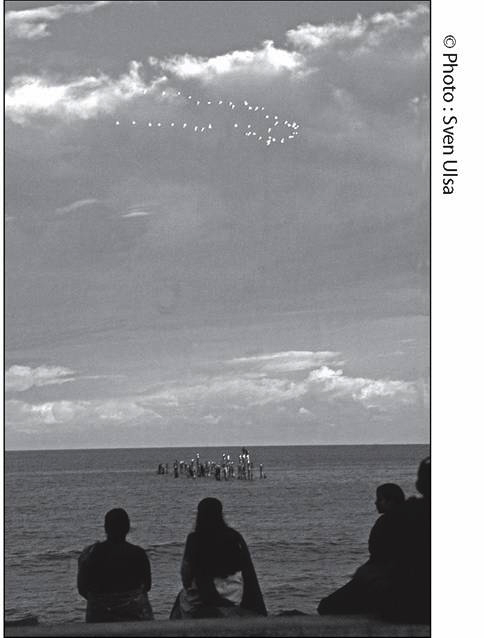

Au sud-est de l’Inde, une langue de terre pointe en direction de Sri Lanka. Lorsqu’elle disparaît dans les eaux, à Dhanushkodi, un infini de sable blond-blanc se fond entre le ciel et une mer basse transparente. La pointe de terre se prolonge sous les eaux en une légère élévation, célèbre dans la tradition indienne : c’est le Râma Setu ou « pont de Rāma », construit par l’armée de ce dernier pour envahir Lanka à la recherche de son épouse Sîtâ. (Il est également nommé « pont d’Adam » sur les cartes britanniques.) Ce « pont », bien visible sur les photos de satellites, consiste en une série de bancs de sable à la surface des eaux.

En 2007 un projet de dragage du détroit (83 km) visant à le rendre navigable à de gros bateaux, est tablé au parlement. Les navires, idéalement, pourraient suivre la côte de l’Inde sans avoir à contourner Sri Lanka, économisant temps et fuel. Il allait donc falloir couper le pont mythique.

Un certain nombre de questions se posent cependant. Quels seront les avantages de cette entreprise, en temps réel et économiquement ? Le fond de la mer est à une dizaine de mètres, aux alentours de cette côte. Quels navires pourront passer ? Quels seront les conséquences sur l’environnement, pour les pêcheurs locaux ?

Une nuée de protestations s’éleva contre ce projet. De la part des hindous pour qui ce « pont de Râma » représente un héritage sacré : interférer avec cette structure est inacceptable. Le projet bouleverserait non moins l’équilibre écologique et causerait l’extinction des chaînes de coraux du Gulf of Mannar Marine National Park voisin.

De plus, un spécialiste des tsunamis, le professeur Tad Murthy, prévient que la brèche prévue permettrait à un tsunami de frapper plus gravement l’État du Kerala, à l’ouest du Tamil Nadu, alors que le « pont » l’avait partiellement protégé lors du tsunami qui frappa l’océan Indien le 26 décembre 2004.

Enfin, c’est une zone à haute sédimentation : le vent et les vagues ramènent une grande quantité de sable vers la rive. « Ce que vous creusez aujourd’hui sera rempli le lendemain », explique le capitaine Balakrishnan, officier de la marine indienne pendant trente-deux ans. En bref, aucun des gros navires de marchandises ne pourra circuler par le Sethu Samudran. Tout bien considéré, notre navigateur, dans son étude fouillée est porté à conclure que « d’un point de vue nautique, le projet n’a pas de sens » (Capt. H. Balakrishnan, Indian Express 26 et 28.05.07).

Un ancien ministre et homme de loi, Dr Subramanian Swamy, s’oppose fortement au projet et relate devant la Cour suprême une série de cinq « coïncidences étranges » qui ont eu lieu après qu’une dragueuse hollandaise déployée pour ouvrir une brèche dans le pont de Râma se soit cassée. Lorsqu’une grue est mise en service pour repêcher la dragueuse, elle tombe en panne à son tour. Les autorités alors essaient d’amadouer les dieux semble t-il, en amenant une nouvelle grue nommée « Hanuman », le dieu-singe dévoué à Râma dans le Râmayana…

Celle-ci refuse également de fonctionner. Les autorités font appel à un expert russe pour l’opération de dragage, mais le pauvre homme se casse les deux jambes ! L’ensemble de la Cour suprême est au bord du fou rire lorsque Subramaniam Swamy en rajoute… Une cérémonie religieuse est organisée pour pacifier les dieux ; hélas le législateur qui conduit la cérémonie meurt d’une crise cardiaque le lendemain.

Le 21 avril 2010, la Cour suprême décide d’arrêter ce projet ruineux et inutile, dans l’attente d’une analyse détaillée sur son impact écologique et sur une route alternative.

* * *

« L’Inde millénaire n’est pas morte, disait Sri Aurobindo en 1921, elle n’a pas dit son dernier mot créateur... Elle vit et elle a encore quelque chose à accomplir pour elle-même et pour l’humanité. »

nicoleelfi@gmail.com