3.

LA TRANSFORMACIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA DIPLOMACIA (I):

DIPLOMACIA CLÁSICA Y DIPLOMACIA PÚBLICA

Objetivos de este capítulo

—Explicar los orígenes de la diplomacia y su progresivo desarrollo hacia un carácter más abierto.

—Establecer el concepto de la diplomacia pública, surgida de la necesidad de transparencia con la opinión pública y de sus diferencias con la diplomacia clásica.

—Dibujar la difícil relación actual de los diplomáticos y los directivos de empresas y organizaciones con los medios de comunicación.

—Establecer la diferencia entre diplomacia y función diplomática.

—Definir las diferentes actividades de la diplomacia pública y su distinción entre actividades a largo plazo y a corto plazo.

Introducción

En la sociedad actual, la reducción de las distancias, propiciada por la globalización, ha dado lugar a la ampliación de los espacios de seguridad, y la gestión de la información y la comunicación internacional se han erigido como elementos clave para el liderazgo político y empresarial. La creciente interdependencia de las crisis a nivel mundial ha hecho que las potencias deban interactuar e intentar entenderse en múltiples contextos, por lo que resulta fundamental generar confianza entre las demás para no quedar excluidas de las redes de cooperación. Vivimos, además, en una sociedad donde los gobiernos deben prestar atención no solo a las valoraciones e ideas de los nuevos actores diplomáticos, sino también a las de la opinión pública internacional, situación que ha provocado cambios en la formulación e implementación de la política exterior.

A medida que el nuevo contexto internacional deviene en noosfera, toma fuerza la denominada diplomacia pública (DP), uno de los instrumentos clave del poder blando o capacidad de influir a través de la atracción producida por la cultura, los valores o la ideología. La DP supone toda una revolución en los asuntos diplomáticos, producida por el uso de las nuevas tecnologías, así como un cambio en la doctrina de las organizaciones internacionales, que reconocen el importante papel que juegan hoy día los medios de comunicación. Una de las principales distinciones entre la diplomacia tradicional y la diplomacia pública es la que expone Melissen (2005):

«[...] la primera trata sobre las relaciones entre los representantes de Estados u otros actores internacionales; mientras que la segunda tiene como objetivo el público general de sociedades extranjeras, así como grupos, organizaciones e individuos no oficiales más específicos» (2005: 5).

El desarrollo tecnológico ha abierto la puerta del cambio en las relaciones internacionales y la diplomacia, donde los canales globales de noticias y los medios online han asumido la tradicional misión, tanto de los diplomáticos como de los portavoces corporativos, de ser los primeros en facilitar una información y determinar las prioridades de acción. Hoy día, la realidad de los diplomáticos y los altos ejecutivos de las multinacionales es, cuanto menos, incómoda, al verse a diario presionados por cámaras y micrófonos para comentar de forma inmediata su postura cuando surge un conflicto internacional o una crisis; el portavoz que se resista a emitir un juicio corre el riesgo de ser tachado por la prensa de inepto, o por su empresa o gobierno de no tener una posición clara sobre el asunto concreto. La consecuencia más lógica de esta nueva realidad es el tira y afloja constante existente entre los diplomáticos y los directivos con los medios informativos en el cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, una gran parte de los CEO y líderes internacionales también ha visto en estos avances tecnológicos un modo eficaz —y barato— de enviar mensajes diplomáticos cuando existen dificultades para ello, bien por la distancia geográfica que separa a los negociadores, bien porque ambas partes están en conflicto.

En este tercer capítulo se hace un breve repaso histórico sobre la evolución de la diplomacia en relación con el desarrollo económico y la creciente importancia de la opinión pública, coincidentes en el tiempo con el gran avance de las comunicaciones y posteriormente de los medios de comunicación, a partir del siglo XIX. Después de describir a la clásica diplomacia política y la transición sufrida desde su carácter secreto a otro abierto, se pone de relieve la creciente importancia del uso de la capacidad de influencia política de los Estados a favor de sus intereses económicos. Posteriormente la investigación se adentra en la diplomacia pública, surgida de la necesidad de transparencia de las instituciones con respecto a los ciudadanos y que está basada en el contacto con los públicos extranjeros a través de los medios de comunicación, entre otras vías.

3.1. El Estado en relación con otros Estados: la diplomacia clásica

Los orígenes de la diplomacia12 son tan antiguos como los de la humanidad, si bien habrá que esperar hasta el siglo XV —momento en que los Estados italianos comienzan a nombrar embajadores permanentes— para ser reconocida como una profesión. El uso común de los términos diplomacia o diplomático, aplicado a la gestión de las relaciones internacionales mediante la negociación, es relativamente reciente. Solo tras el Congreso de Viena (1815) se reconoció el servicio diplomático como una profesión diferente de la del político o estadista, con sus propias reglas, convenciones y prescripciones: trasciende los intereses nacionales exclusivos y pasa a adoptar la idea de los intereses internacionales comunes.

El desarrollo de la práctica y la teoría diplomáticas está marcado por ciertas transiciones, entre las cuales destaca el paso de la vieja diplomacia —entendida como modalidad secreta— a la nueva diplomacia o diplomacia abierta, en torno a 191813. Hasta entonces, el único medio para que países con intereses opuestos pudieran ponerse de acuerdo eran las negociaciones y acuerdos secretos, susceptibles no solo de comprometer a los pueblos mediante la guerra sin su conocimiento, sino de tener, sin pretenderlo, una tremenda actualidad aún hoy, como sucede con el vigente conflicto palestino-israelí, surgido en el año 1915 con los pactos secretos14 que darían lugar a la creación de Palestina (Segura i Mas, 2016).

Esta transición hacia una diplomacia abierta no se debió tanto a una alteración en las normas éticas como a un desplazamiento del centro de poder. Hasta 1918 había persistido la teoría de que la diplomacia se identificaba en cierto modo con la persona del monarca reinante, aunque desde 1815 el foco de poder se había ido desplazando gradualmente de la corte al gabinete, circunstancia que acabó por alterar los métodos diplomáticos. La vieja diplomacia se vio obligada a adoptar las ideas y costumbres de los sistemas que representaba, aunque cuando estos sistemas políticos tendían hacia el cambio —en este caso hacia la transición democrática—, la diplomacia también cambiaba.

Los factores que más afectaron y favorecieron el desarrollo de la diplomacia hacia un carácter más abierto fueron el rápido progreso de las comunicaciones, un creciente sentido de la comunidad de las naciones y el aumento de la importancia de la opinión pública.

En efecto, el desarrollo de las comunicaciones, sobre todo de la máquina de vapor, el telégrafo, el aeroplano y el teléfono, contribuyeron en mucho a modificar las prácticas de la vieja diplomacia, ya que acortaron de manera significativa la emisión y recepción de los mensajes, una sensación que evoluciona a medida que se producen nuevos avances tecnológicos. Como señala Lozano (1999):

«El giro realmente importante acontece en el siglo XIX con la triple aparición del liberalismo, la revolución industrial y unos medios de comunicación técnicos que facilitan todo tipo de transmisiones informativas de modo casi inmediato y a escala internacional» (1999: 68).

Estos cambios, sostiene Lozano, conllevan dos hechos que serán decisivos, como son la instalación de una potente red de agencias y medios de comunicación masiva, y el establecimiento de canales directos de telecomunicaciones entre los gobiernos. Fue precisamente la reducción de las dimensiones espacial y temporal, la sensación de simultaneidad, lo que fomentó las relaciones de colaboración, los contactos internacionales y la necesidad de negociar para hacer confluir todos los intereses nacionales; un cúmulo de circunstancias que, en definitiva, constituyó el embrión que daría lugar a la comunidad entre las naciones y a la llamada «sociedad internacional», de la que forma parte la actividad diplomática.

El tercer factor clave en el desarrollo de la teoría diplomática durante el siglo XIX fue la creciente comprobación de la importancia de la opinión pública, etapa que coincide con la consolidación de la prensa. Pese a mostrarse favorable a esta apertura, Nicolson (1950) considera que este tipo de diplomacia introduce «complicaciones» en la negociación y en la propia estabilidad de las relaciones internacionales, como son la «irresponsabilidad del pueblo soberano derivada de su falta de compromiso» (1950: 72) y la «ignorancia del electorado» (1950: 72), el cual, a su entender, basa sus juicios en sentimientos más que en raciocinios:

«Una nimia discusión con la acomodadora de un teatro de París puede convertir a un ciudadano británico, en el breve espacio de cinco minutos, en un francófono rabioso [...]. Hasta accidentes tales como el mal tiempo o el hecho de perder un enlace de trenes pueden influir de manera permanente en la actitud del elector acerca de los asuntos exteriores» (1950: 74).

Aunque la apreciación de Nicolson sobre los electores debe entenderse en su contexto de mediados del siglo XX —pues hoy en día las audiencias sí participan y se interesan más por la actualidad internacional—, en realidad al diplomático no le falta razón. Porque cuando el objetivo de la diplomacia o del establecimiento de relaciones exteriores es una audiencia profesional y restringida del país receptor, como sus diplomáticos, sus ministros o sus principales organizaciones empresariales, la reputación del país emisor solo tiene cierto impacto en la manera en la que estos evalúan las políticas, como expertos que son. Sin embargo, cuando el objetivo de la diplomacia estatal son los públicos, la situación cambia. Estos no suelen tener el conocimiento o el hábito de considerar en profundidad las acciones de gobiernos extranjeros o de las EMN a las que representan, de modo que sus respuestas a las políticas de dichos gobiernos y empresas estarán directamente condicionadas por sus percepciones del país en conjunto. En este sentido, la Guerra de Irak de 2003 contribuyó a tener actitudes negativas hacia las políticas y el Gobierno de Estados Unidos, pero seguramente también hacia Estados Unidos como país y hacia los estadounidenses como pueblo, como sugiere Said (2005).

3.1.1. Funciones de la diplomacia tradicional

Hoy en día se aprecia una distinción entre el uso de los términos diplomacia y función diplomática, pues al hablar de la primera se aplica el sentido empleado en Estados Unidos, que no distingue entre la fase política de formulación de objetivos de la acción exterior del Estado y la fase estrictamente técnica de su ejecución (Martínez, 2014), es decir, donde la acción exterior es en sí misma una confluencia política y de gestión. Una concepción unitaria de las relaciones diplomáticas de la que quizá provenga la actual práctica norteamericana de nombrar embajadores de libre designación procedentes de la política interna del país o del mundo empresarial, más que de los servicios profesionales de su carrera diplomática, como sucedió con el último embajador de Estados Unidos en España, James Costos15. Por otra parte, el término función diplomática se usa en su sentido estricto de ejecución de la política exterior que realizan las misiones y los agentes diplomáticos, con independencia de que dichos agentes participen, directa o indirectamente, en la formulación de los objetivos de la política exterior (Martínez, 2014: 366).

La interdependencia entre Estados, la existencia de problemas globales que exigen soluciones globales y la repercusión mundial de muchos acontecimientos hacen necesario que la actividad diplomática funcione de modo ininterrumpido y respecto a toda clase de materias a través de las diferentes formas de diplomacia:

«Así [...], se actúa por medio de las diferentes formas de diplomacia ad hoc, como son, por una parte, respecto al ámbito bilateral, la diplomacia directa (sobre todo por los ministros de relaciones exteriores) y las misiones especiales, o ambas en la forma específica de diplomacia itinerante —particularmente la primera—; y, por otra, en el ámbito multilateral, la diplomacia de conferencia y la diplomacia parlamentaria en las organizaciones internacionales» [...]. En el caso de organizaciones de integración, como la UE [...], la llamada diplomacia grupal [...], la actuación [...] conjunta o coordinada de las representaciones diplomáticas [...] respecto a los asuntos de interés común» (Vilariño, 2011: 67).

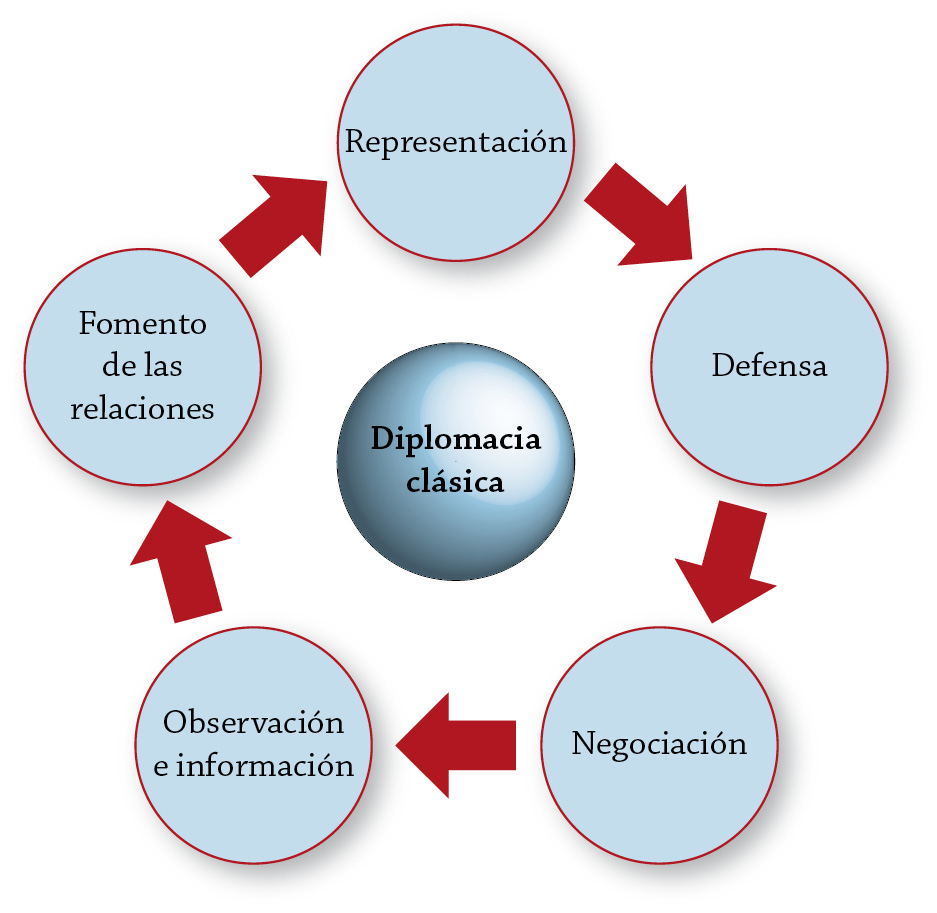

Durante el desarrollo de los diversos tipos de diplomacia se pone en juego una serie de funciones específicas que, según indica Martínez (2014), fueron por primera vez enumeradas en las convenciones diplomáticas adoptadas en Viena y Nueva York en los años 1961, 1969 y 1975. Históricamente, el diplomático ha sido siempre el representante de un poder político ante otro poder político, con el fin de negociar y de proteger sus intereses, además de fomentar las relaciones entre los poderes implicados, cometidos para los que se encarga de informar y analizar todo cuanto observa. A día de hoy, las funciones de una misión diplomática (figura 3.1) vienen enumeradas en el artículo 2 del Convenio de Viena de 1961 y son reproducidas en el artículo 42.4 LASEE16, siendo las siguientes:

«a) representar al Estado acreditante; b) proteger los intereses del acreditante y sus nacionales en territorio del receptor, llevando a cabo la asistencia diplomática necesaria para la salvaguarda de las personas y los bienes; c) negociar con el gobierno del receptor, tarea esta inherente a la misión diplomática desde sus orígenes históricos; d) obtener y transmitir al acreditante toda la información posible sobre las más diversas materias, obtenida por medios lícitos, y e) fomentar las relaciones de cooperación, económica, cultural y científica, entre acreditante y receptor» (Fernández, 2015: 121).

FUENTE: elaboración propia.

Figura 3.1.—Funciones de la diplomacia clásica.

No obstante, desde una perspectiva más actual, y teniendo en consideración el entorno globalizador y tan competitivo en que conviven los Estados, no puede obviarse la creciente necesidad que tienen estos de contar con las herramientas adecuadas para aumentar la influencia de sus empresas nacionales en el exterior —lo que en última instancia también beneficia a su país— y, por tanto, de que todo el personal diplomático adquiera nuevas cualidades y funciones en su labor diaria. Porque no olvidemos, como explica De la Parte (2016), que:

«Las empresas de un país determinado competirían en el exterior con sus rivales de otros países en inferioridad de condiciones si lo hicieran sin la asistencia de la diplomacia económica de su país. Y viceversa: el peso político y la capacidad de influencia de un Estado determinado en la escena internacional será mayor si sus empresas en el exterior gozan de prestigio y reputación de fiabilidad, obteniendo grandes contratos internacionales, y actúan en el mundo según las pautas de transparencia y buen gobierno que inspiran la actuación del Estado al que pertenecen» (Egea, 2016: 475).

Todo esto exige, como acaba de advertirse, que el gobierno de un Estado «trace periódicamente un plan de acción exterior de diplomacia económica (DE) general, completado por planes de acción ajustados a cada país o a cada organización internacional» (ibíd.), entre otras iniciativas. Hoy en día el concepto de DE podría definirse como «la utilización de la capacidad de influencia política de los Estados a favor de sus intereses económicos en los mercados internacionales» (Morillas, 2000: 41). Para Morillas, la DE no ha reemplazado a la diplomacia política convencional, pero aquella se ha convertido en su elemento inseparable, ya que, según señala:

«[...] negocia la libertad de exportar y de invertir más allá de las fronteras nacionales; actúa junto a las empresas que trabajan en el extranjero; y, en el caso europeo, está en la base de la propia construcción comunitaria» (2000: 41).

Sánchez (2013) define la DE como «las acciones emprendidas por el conjunto de actores que conforman el Estado para lograr sus intereses económicos en los mercados mundiales» (2013: 348) y considera que trabaja en siete áreas17 distintas:

1.La promoción del comercio y la inversión.

2.Las finanzas.

3.La captación de tecnología y conocimiento.

4.La energía y la sostenibilidad global.

5.La cooperación al desarrollo.

6.La seguridad económica.

7.Las estrategias de marca país.

A nadie se le escapa que hoy en día, para un Estado, su poder económico, sus intercambios comerciales y su presencia en mercados mundiales le permiten resolver conflictos y cristalizar alianzas que, de otra manera, no serían posibles. De ahí el interés que para cualquier país tiene el que su diplomacia se involucre activamente en la proyección exterior de sus empresas y en la defensa de sus inversiones. En este sentido, los Estados se han ido adaptando muy rápidamente al cambio desde finales del siglo XX a través de diversas iniciativas, entre las que destaca el apoyo directo de los jefes de Estado y de gobierno, quienes multiplican sus reuniones tanto con sus homólogos como en los distintos foros internacionales con el fin de obtener licitaciones o contratos para las empresas de sus países.

El caso más llamativo es, sin duda, el de Estados Unidos. Allí, los máximos responsables de la administración no solo proclaman, sino que ejecutan el apoyo a sus empresas como objetivo central de su política exterior, debido al crecimiento de su comercio exterior y al empleo creado por ello en las últimas décadas. Tras Estados Unidos está Francia, el país que más intervenciones personales del presidente de la República, del primer ministro o de los miembros del gobierno realiza a favor de sus empresas. Asimismo, en Japón es el Ministerio de Industria y Comercio el encargado de vertebrar la diplomacia económica del país, en colaboración con los Ministerios de Exteriores, Defensa e incluso Educación. En el Reino Unido, en Canadá o en los Países Bajos, los respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores siguen muy de cerca los asuntos que engloba la diplomacia económica, algo que también ha sucedido en los últimos años con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, país donde el rey tiene un papel muy destacado en el impulso político a la presencia económica de las empresas españolas en el extranjero. Hoy día, la DE en nuestro país tiene por objetivo «colaborar en la defensa y la promoción de los intereses económicos de España en el exterior, mediante un apoyo decidido a la internacionalización de la economía española y de sus empresas» (MAEC, 2016). Y no son pocos los éxitos españoles en materia de DE, como bien recuerda De la Parte (2016):

«Así el nuevo canal de Panamá, los AVE Medina-La Meca, Moscú-San Petersburgo o Astaná-Almati, la modernización del aeropuerto de Heathrow, el parque eólico de East Anglia, el metro de Lima, la refinería del Egeo y muchos grandes proyectos más proporcionan beneficios a nuestras empresas, pero también a los colectivos sociales de su zona de implantación, y aporta prestigio mundial tanto a ellas como a su país, realzando las fortalezas de España en el exterior» (Egea, 2016: 476-477).

En este sentido, De la Parte, jefe de área en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del MAEC, sostiene que la puesta en marcha de esta estrategia potencia las funciones tradicionales del diplomático, al complementar su clásica preparación en el dominio de idiomas, historia, economía, derecho y cultura general, con otras herramientas:

—Organizar reuniones conjuntas e individuales periódicas con los representantes de las empresas nacionales en el país donde está acreditado.

—Acompañarles en sus gestiones con las autoridades locales.

—Construir una red de contactos con autoridades, cámaras de comercio y agentes económicos locales.

—Facilitar la implantación de sus empresas, asistiéndoles en la obtención de visados, licencias, conocimientos legislativos e idiosincrasia local.

—Seguir los grandes proyectos en los que participan las empresas de su país.

—Impulsar la negociación o mejora de acuerdos que faciliten la operación de estas (prevención de la doble imposición, protección de inversiones, etc.).

—Incrementar el caudal de información sobre proyectos que desarrollen empresas de otros países en áreas en las que actúan las empresas de su país.

—Informar sobre concursos y licitaciones (convocados o previstos) que puedan ser de interés para las empresas de su país.

—Actualizar continuamente la información sobre los nuevos productos e instrumentos de financiación internacionales.

—Identificar áreas económicas donde las empresas de su país puedan operar o establecerse.

—Explorar posibilidades de puesta en marcha de proyectos público-privados.

En la actualidad, la globalización y la transición a la sociedad informacional han transformado vertiginosamente la acción exterior tanto de los Estados como de las empresas, y por tanto su forma de entender la diplomacia. El papel de la opinión pública ha adquirido una importancia clave, pasándose de una situación de práctica incomunicación de los ciudadanos respecto a la acción exterior, a otra donde se busca implicar a la gente en cuestiones de altos ejecutivos o alta política, antes restringidas a los diplomáticos y estadistas. Por ello, los gobiernos y demás actores internacionales no estatales centran gran parte de sus esfuerzos en promocionar su imagen mediante el contacto directo con las audiencias.

3.2. El Estado en relación con la sociedad extranjera: la diplomacia pública

El siglo XX fue testigo del nacimiento de una nueva diplomacia que cambia la tradicional negociación basada en contactos secretos, formales e institucionales entre Estados, para pasar a caracterizarse por su exposición ante los medios de comunicación y la opinión pública, así como por ser los políticos y altos cargos diplomáticos quienes la llevan a cabo. A pesar de este cambio, no debe asumirse que la diplomacia secreta ha desaparecido, pues al igual que el poderío militar y económico, este tipo de negociaciones sigue siendo clave, fundamentalmente en lo que concierne a los conflictos bélicos o las situaciones de intermediación, como sucede en los escasos acercamientos entre israelíes y palestinos o en aquellas crisis que afectan a las relaciones entre empresas extranjeras y los gobiernos receptores.

Sin embargo, durante los últimos años la importancia de comunicarse con los públicos globales al servicio de la política exterior ha adquirido una poderosa actualidad gracias a la llamada diplomacia pública (DP), que ejercen principalmente aquellos actores estatales y no estatales con peso en las relaciones internacionales y que tienen aspiraciones de influir en la arena política mundial. Tal es el caso de Estados Unidos, que desde los atentados terroristas de 2001 elevó su DP al nivel de seguridad nacional, o el de una histórica organización intergubernamental como la OTAN, que cuenta con una División de Diplomacia Pública.

En líneas generales, la DP se refiere a aquellos esfuerzos de comunicación global cuyo fin es informar, influir e involucrarse con los públicos extranjeros para favorecer los intereses nacionales. Su acción específica es precisamente la de gestionar la proyección exterior de las actividades de la diplomacia clásica y articular una política de comunicación dirigida al ciudadano nacional y también al internacional (La Porte, 2006). Dado su alcance, la DP puede entenderse como un nuevo subcampo de la comunicación internacional, con hondas raíces en la influencia social, la retórica y la comunicación persuasiva, así como en el intercambio y compromiso internacionales, cuyo origen es anterior a la Guerra Fría, pero que irrumpe con fuerza durante este período de lucha ideológica: una época en la que primó la gestión de la opinión pública y la victoria sobre los corazones y las mentes, no solo de las audiencias rivales, sino también de aquellas audiencias globales externas a la bipolaridad Estados Unidos-URSS.

No obstante, y a diferencia de la diplomacia clásica, realizada entre Estados y a puerta cerrada, las acciones de DP se basan en la transparencia y pueden ser ejercidas por diversas fuentes. Además, al contrario que la diplomacia tradicional, que cuenta con una reducida red de especialistas para esta labor, la misión de la DP está abierta a cualquiera. Por ello, en primer lugar, el apoyo que un gobierno u otro actor internacional busca al emplear la DP no será únicamente el de un jefe de Estado o un ministro de Asuntos Exteriores, sino también el de las audiencias foráneas y, en particular, el de grupos, individuos y ONG. Se trata, por tanto, de un proceso global dirigido a los públicos a través de la gestión informativa y de opinión. Pero además, es una función que atañe no únicamente a las naciones y sus ciudadanos, sino también a organizaciones transnacionales como la Unión Europea o la UNESCO, así como a grandes corporaciones nacidas con una visión global, como las tecnológicas Facebook, Google, Apple o Microsoft, entre otras.

En la actualidad, la DP es un campo de estudio en plena ebullición donde confluyen especialidades como la ciencia política, el marketing o la comunicación, si bien no existe todavía un acuerdo entre académicos y especialistas sobre la definición exacta del término, pues, como en toda disciplina, siempre hay autores que hacen énfasis sobre unos aspectos en detrimento de otros. Así, McDowell (2008) sugiere que para definir la DP antes será necesario saber distinguirla de la mera información internacional, teniendo en cuenta que, si bien la DP tiene lugar en público, para que sea diplomacia debe implicar un papel por parte del Estado e incluir en su acción un mensaje claro. Oviamionayi (2004), por su parte, incluye en una misma acepción de diplomacia pública aquellos programas de información política, cultural y educativa que emplean los gobiernos con el fin de defender y promocionar en el extranjero su política exterior y su imagen. Y otros como Mor (2006) emplean los términos diplomacia pública y propaganda de forma indistinta.

Pese al uso creciente que se hace del término en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Fría, no puede olvidarse que fue durante esta época de bipolaridad entre Estados Unidos y la URSS (1948-1989) cuando el término DP irrumpe con fuerza. De modo más particular, la DP no comienza a emplearse en relaciones internacionales y en el mundo académico hasta los años sesenta del siglo XX, con ocasión de la política exterior que Estados Unidos emplea entonces. La etimología del término tiene, por tanto, herencia estadounidense, si bien se trata de un fenómeno antiguo, como señala Melissen (2005):

«Las referencias a la nación y su imagen retroceden hasta la Biblia, y las relaciones internacionales en las antiguas Grecia y Roma, Bizancio y el renacimiento italiano estaban familiarizadas con la actividad diplomática dirigida a los públicos extranjeros» (2005: 3).

Las fuentes consultadas atribuyen al diplomático estadounidense Edmond A. Gullion el empleo de este término, por primera vez, en 1965. Gullion, decano entonces de la Fletcher School of Law and Diplomacy en Tufts University, de Boston (Estados Unidos), contribuyó a fundar el Edward R. Murrow Center en homenaje al mítico corresponsal de CBS, que es hoy uno de los centros más prestigiosos del país en el estudio de este campo. Cull (2009) señala que el término fue acogido de inmediato en Estados Unidos porque el país necesitaba, en primer lugar, «una alternativa positiva a términos como propaganda y guerra psicológica» (2009: 63) para poder distinguir más claramente sus propias prácticas democráticas de información con respecto a las políticas que perseguía la URSS. Asimismo, el término otorgaba a la USIA18 el estatus diplomático del que había carecido hasta entonces, al igual que a sus funcionarios de carrera en el servicio exterior; y finalmente, la DP implicaba un concepto singular de cómo un país enfocaba la opinión internacional, por lo que vieron en él «un argumento implícito a favor de la centralización de los mecanismos de la diplomacia pública» (2009: 64). En concreto, la USIA hizo uso del término para defender el dominio ininterrumpido de la emisora de radio La Voz de América y poder absorber de forma justificada la restante gestión cultural que aún detentaba el Departamento de Estado, algo que se logró en el año 1978.

A pesar de que el término comienza a manejarse en los sesenta, el empleo de los medios informativos como herramienta de apoyo a la política exterior de un país ya se venía desarrollando desde hacía décadas. A grandes rasgos, puede decirse que la DP surge como fenómeno específico gracias a la generalización de la cultura democrática y a los avances técnicos y sociológicos experimentados por los medios de comunicación social, así como a las buenas intenciones del Open Covenants del presidente Wilson. Pero tampoco puede negarse que sus orígenes también están en la propaganda, pues los efectos políticos de las retransmisiones mediáticas transnacionales tienen sus raíces a finales de los años treinta, cuando los gobiernos antagónicos de Gran Bretaña y Alemania se valieron de las ondas de radio para influir en la opinión pública extranjera, sobre todo en la de Estados Unidos. Y es que «dadas las condiciones de monopolio tecnológico de los países desarrollados, la radio de los años treinta era un eficaz medio de información y entretenimiento, pero también de control» (Noya, 2007: 91).

En aquella época se consideraba generalmente que los medios daban a los Estados las herramientas para llegar a la gente sin tener que pasar por controles migratorios y sin implicar la organización de misiones diplomáticas locales. Por esta razón se convirtieron, de algún modo, en una parte importante de la «nueva diplomacia» vigente desde 1918, caracterizada por su carácter más abierto. Esto fue, según Seib (2009), lo que ocurrió con las retransmisiones de la británica BBC, instrumento pionero de diplomacia pública en su primera etapa:

«En septiembre de 1940, la BBC ofrecía más de 70 retransmisiones informativas diarias —más de 200.000 palabras— a audiencias externas a Reino Unido. Entre otros temas, se hablaba sobre el papel que Estados Unidos debía jugar en el desenlace de la guerra y sobre el hecho de que los británicos eran la primera línea de defensa para el otro lado del Atlántico» (2009: 2).

Tras la Segunda Guerra Mundial, y una vez aceptado el hecho de que un gobierno tratase de influir en tiempos de paz sobre la población de otro, pero desde una embajada, la transformación de la diplomacia era patente. A finales de los años sesenta comenzó a llamarse diplomacia pública al conjunto de programas informativos y culturales —incluyendo la información política y la retransmisión internacional— empleados para esta relación gobierno-ciudadanía, si bien será en los años ochenta, durante la época presidencial de Ronald Reagan, cuando la USIA oficializó el concepto de DP y este quedó plasmado en los servicios burocráticos. Hasta el final de la Guerra Fría la DP siempre tuvo sobre sí la alargada sombra de la propaganda, caracterizándose por una serie de rasgos en esa línea ideológica, como su naturaleza oficial, el carácter unidireccional de la información, por ser los gobiernos quienes la dirigían a los públicos y por la pasividad de estos últimos, por su vinculación con asuntos de política exterior o seguridad nacional, o por su carácter reactivo en función de diversas crisis.

Sin embargo, los primeros años de la década de los noventa vieron cómo el proceso mediante el que la información se convierte en conocimiento legitimado y aceptado cambia, al apoyarse en las nuevas tecnologías. El aumento del activismo ciudadano y unos medios globales a su servicio hacen que la DP adquiera una nueva dimensión, pues son ahora las personas y los públicos quienes intentan cambiar las opiniones y actitudes de los demás, al margen de los canales oficiales del gobierno. Por si fuera poco, desde el año 2001, con la llamada «Guerra contra el Terror» liderada por Estados Unidos y la pérdida de influencia por parte de los medios de comunicación tradicionales, los ciudadanos globales crean sus propias páginas web, listas de correo electrónico y encuentros online para educar, informar, influir e involucrarse en la política exterior que afecta directamente a sus vidas. Se trata, en definitiva, del nuevo entorno diplomático del siglo XXI, que trasciende la concepción «tradicional» de DP para dar paso a una nueva diplomacia pública.

3.2.1. La nueva diplomacia pública

Desde principios del siglo XXI, la noción de DP ha sido objeto de un gran interés, debido, en gran parte, a las campañas realizadas por Estados Unidos y los países europeos tras el 11-S, y al creciente empleo de herramientas de DP por parte de muchos gobiernos, con la intención de refundar la imagen de su país o de volver a situarlo en el nuevo contexto internacional. La creciente demanda de DP obedece a varios factores, entre los que destacan, por un lado, el nacimiento de una sociedad internacional más interdependiente por efecto de la globalización, y por el otro el papel, cada vez más importante, de una opinión pública con grandes facilidades para acceder a la información. En este sentido, La Porte (2007) define la DP como «una estrategia de información y persuasión dirigida a una audiencia extranjera con el fin de conseguir una opinión favorable para la política exterior de un país u organización» (2007: 26).

Asimismo, la disminución de la confianza pública en los gobiernos ha terminado por devenir en la relativización del liderazgo nacional y de la credibilidad pública de sus dirigentes, por lo que la población comienza a buscar sus propias verdades en los espacios de los nuevos medios de comunicación. A los medios se recurre no ya para suplir su demanda de información, sino para encontrar en ellos un espacio de discusión y fomento del diálogo. Así lo señala Castells (2008):

«Internet y la comunicación sin cables, al representar una red horizontal de comunicación global, proporcionan una herramienta organizadora, así como un medio para el debate, el diálogo y la toma de decisiones colectivas» (2008: 86).

Como consecuencia de esta etapa de transición hacia la era informacional, los estudiosos de la materia no han dejado de manifestar, durante los últimos años, la necesidad de diseñar un nuevo modelo de diplomacia con un perfil acorde al nuevo contexto, donde se trascienda la jerarquía de la forma tradicional —en la que los flujos de información se orientan de arriba hacia abajo y el Estado es el único emisor— para dirigirse también a las sociedades, así como a los actores que surgen y actúan en ellas. Como resultado, en la última década se ha creado el término nueva diplomacia pública (NDP), que trasciende la concepción tradicional como actividad negociadora entre Estados para destacar los giros clave en la práctica de la DP acordes a los nuevos tiempos. Para Cull (2009), estos giros son los siguientes:

a)Los actores internacionales son cada vez menos tradicionales y las ONG son especialmente prominentes.

b)Los mecanismos que emplean esos actores para comunicarse con públicos mundiales se han desplazado a las nuevas tecnologías, en tiempo real y de carácter global (en especial Internet).

c)Estas nuevas tecnologías han difuminado las líneas hasta ahora rígidas entre las esferas de las noticias nacionales y las internacionales.

d)En lugar de emplear antiguos conceptos de propaganda, la DP hace cada vez más uso de conceptos que, por un lado, derivan explícitamente del marketing —en especial nation branding— y, por otro, se han desarrollado a partir de la teoría de la comunicación en redes.

e)Surge una nueva terminología de la DP, a medida que el lenguaje del prestigio y de la imagen internacional ha dado paso a que se hable de poder blando (soft power) y de denominación (branding).

f)La nueva DP habla de un distanciamiento del actor y un acercamiento a la población en la comunicación de la época de la Guerra Fría, así como de un nuevo énfasis en el contacto persona-persona para el esclarecimiento mutuo, en el que el actor internacional desempeña el papel de facilitador.

g)En este modelo, la antigua existencia en la transmisión jerárquica del mensaje de arriba a abajo queda eclipsada, y la labor primordial de la NDP se caracteriza por la «construcción de relaciones» (Cull, 2009: 58).

Lo que parece claro, en primer lugar, es que, bajo este presupuesto, la DP clásica quedaría limitada a la época de la Guerra Fría, mientras que la NDP describiría el desarrollo de la actividad a partir de la etapa posterior. En segundo lugar, esta nueva visión de la DP abarca, en general, las tendencias en relaciones internacionales que contemplan el papel activo de nuevos actores no estatales en la política mundial; se encuentran aquí entidades de carácter supranacional (como Naciones Unidas), transnacional (la Unión Europea) e intergubernamental (como la OTAN), no gubernamental de interés público (el COI o Médicos Sin Fronteras), subnacional (como los gobiernos autonómicos) y, sin duda, MNE y conglomerados privados que, al comunicarse con ciudadanos de otras sociedades, promueven, igualmente, políticas propias de DP, algo que será objeto de análisis en un capítulo posterior. El USC Center on Public Diplomacy19 sostiene que los defensores de tal punto de vista consideran las nuevas tecnologías y la democratización de la información a través de los nuevos medios como «una nueva fuerza que ha incrementado el poder de los actores no estatales y aumentado su papel y legitimidad en las relaciones internacionales»20.

El hecho de que la NPD no incluya únicamente a especialistas en DP o a representantes de gobiernos para llevarla a cabo, hace que, además, esta pierda su carácter oficial y otorgue protagonismo a ONG y profesionales en un ámbito similar, a empresas e incluso a ciudadanos individuales. Son estos últimos, sobre todo, quienes más emplean un fenómeno tecnológico como el de las redes sociales —Twitter o Facebook entre otras— para transmitir sus mensajes y hacer que su voz forme parte instantáneamente de la conversación global, aunque su ejemplo ya lo siguen los políticos y los empresarios, quienes se aseguran de una distribución multimedia de sus mensajes a través de Internet y de dichas redes.

Esto deviene en otra característica fundamental de la NPD, como su carácter dialógico. El nuevo entorno diplomático del siglo XXI ha dejado de tener carácter unidireccional, como mero emisor, para dar más importancia a la cualidad de escuchar a los públicos e intercambiar información con ellos. Este rasgo es el que va a permitir aclarar una cuestión que hasta ahora había quedado en el aire, como es la distinción entre DP y propaganda, la cual permitirá ofrecer una definición lo más precisa posible de la DP contemporánea.

Nueva diplomacia pública vs. propaganda: hacia una definición

Por razones que pueden parecer obvias, a menudo se ha usado el concepto de DP como un eufemismo de propaganda21 o como «relaciones públicas internacionales». Manheim (1990)22 define la DP como los «esfuerzos del gobierno de una nación para influir en la opinión pública o elitista de otro país con el fin de convertir en favorable la política exterior de la nación meta» (1990: 4). Esta formulación omite la naturaleza persuasiva de la interacción, así como su canal y la forma en que se transmite. Tuch (1990), por su parte, sí alude a estos rasgos, aunque sin el énfasis que Manheim pone en relación a los efectos de la DP sobre la política exterior:

«[...] el proceso que un gobierno tiene para comunicarse con públicos extranjeros y tratar de hacerles comprender las ideas e ideales de su país, sus instituciones y cultura, así como sus metas nacionales y políticas actuales» (1990: 3).

Ambas definiciones reflejan, asimismo, la distinción entre las actividades de DP a largo plazo, basadas en la cultura, y las enfocadas a corto plazo, sobre los acontecimientos de actualidad. En realidad, las acciones del segundo tipo, que se ejecutan a través de medios de comunicación, resultan difíciles de distinguir de la propaganda, lo que lleva a ciertos autores a emplear ambos términos de forma indistinta. Mor (2006) emplea las palabras con las que Michael Kunczik se refirió en 1997 a las relaciones públicas y la propaganda del Estado, definiendo la DP como «[...] la distribución (pública) planificada y continua de información interesada por parte de un Estado, movido (mayoritariamente) por mejorar la imagen del país en el extranjero» (2006: 160).

En la línea opuesta, Eytan Gilboa es uno de los académicos que, al contrario que Mor, quieren evitar la connotación negativa del término «propaganda» para no intercambiarlo con el de DP. Gilboa (2000) cita a Malone para definir este modelo como «la comunicación directa con pueblos extranjeros, a fin de afectar su forma de pensar y, a la larga, la de sus gobiernos» (2000: 291), y a Frederick para describirlo como «las actividades dirigidas al exterior en las áreas de la información, la educación y la cultura» (2000: 291). Sí admite que la DP es una forma de comunicación unidireccional (propaganda) cuando se emplea durante una confrontación internacional, aunque entiende que esta adquiere un carácter recíproco cuando se trata de promover la amistad y la colaboración entre los Estados y los pueblos. Para él, la estrategia de los gobiernos de emplear sus propios medios de comunicación —como la radio— para llevar a cabo su actividad diplomática hacia países antagónicos se engloba en lo que denomina la variante básica de la DP. Así, además de incluir ejemplos como La Voz de América, Gilboa explica que, a finales de los años ochenta, Estados Unidos añadió programas de televisión internacionales a su «arsenal» de canales mediáticos de DP:

«La Administración Reagan añadió Radio y Televisión Martí, que emitía hacia Cuba; el presidente Clinton estableció Radio Free Asia para promover la democracia y la protección de los derechos humanos en China, y Radio Free Iraq para socavar el régimen de Saddam Hussein» (2000: 291).

Este profesor añade una variante que considera más útil, y que denomina variante doméstica de la DP, consistente no ya en que un país patrocine sus propios medios con fines diplomáticos en el exterior, sino en que este contrate los servicios de empresas e incluso grupos de presión locales del país «meta» para que sean ellos quienes lleven a cabo las estrategias de DP. Uno de los ejemplos conocidos de esta variante tuvo lugar durante el conflicto del Golfo Pérsico, en 1990-1991, cuando los monarcas kuwaitíes en el exilio contrataron los servicios de la potente compañía estadounidense de relaciones públicas Hill & Knowlton para asegurarse el apoyo suficiente de la opinión pública, el Congreso y los medios de comunicación ante la eventual guerra que Estados Unidos encabezaría para quitar a Sadam Hussein de Kuwait. Así lo explica Quirós (1998), quien utiliza, como se puede observar, una terminología diferente a la de Gilboa:

«Los líderes políticos de Estados Unidos creyeron por entero la propaganda suministrada por estos asesores de relaciones públicas, cuyo objetivo era la demonización de Saddam Hussein a través del relato de las atrocidades cometidas por sus tropas tras la invasión de Irak. El Senado aprobó la intervención militar y Bush tuvo la guerra que buscaba» (1998: 262).

Otro ejemplo del que se hicieron eco numerosos medios de comunicación, como el Financial Times (Buckley, 2006), fue la contratación en 2006 de la empresa norteamericana de relaciones públicas Ketchum por parte del Kremlin, que quiso así combatir la prensa mayoritariamente negativa hacia Rusia en vísperas de la cumbre del G-8 que iba a celebrarse en San Petersburgo. La presidencia de Moscú en el G-8 se había visto empañada por la decisión del gigante Gazprom, bajo control del Estado, de cortar el suministro de gas a Ucrania, el 1 de enero, por una disputa de precios; Dmitry Peskov, portavoz de prensa entonces de Vladimir Putin, señaló en el artículo que la prensa había malinterpretado esta situación, por lo que se decidió contratar servicios externos para modificar las percepciones de la opinión pública: «Expusimos nuestro punto de vista, pero parece ser que no fue muy efectivo. Quizá si hubiéramos trabajado antes con algún tipo de empresa de comunicaciones, las cosas serían diferentes», afirmó (Buckley, 2006). Parece ser que Ketchum empleó sus numerosos contactos en el periodismo para colocar artículos objetivos e incluso favorables sobre Rusia en la prensa de Estados Unidos y Gran Bretaña, aunque es debatible si tales artículos tuvieron efecto en legisladores o políticos.

Tras repasar las opiniones de varios autores, llega el momento de decir de modo explícito lo que poco a poco se ha venido adelantando: básicamente, la distinción entre la propaganda y la DP está en su patrón comunicativo. Porque, como opina Jiménez-Ugarte (2006), «cuando hablamos de diplomacia pública no podemos limitarnos a los viejos instrumentos de la propaganda, sin por ello negar que los objetivos finales vienen a coincidir» (2006: 189). Cierto es que nuestra memoria colectiva en relación a la comunicación oficial con los públicos extranjeros está contaminada por demasiados ejemplos de países que, en el pasado, practicaron la propaganda en el sentido de estrechar las mentes de los pueblos; pero la DP actual (o NDP) tiene carácter recíproco, es una suerte de «calle de doble sentido», lo cual no es óbice para que el diplomático siempre tenga en cuenta los intereses y metas de política exterior de su propio país. Se trata, pues, de un instrumento de persuasión mediante el diálogo basado en la noción liberal de la comunicación con los públicos extranjeros. Melissen (2005) lo indica en los siguientes términos:

«La diplomacia pública es similar a la propaganda en que trata de persuadir a la gente sobre qué pensar, pero es muy diferente de ella en el sentido de que la diplomacia pública también escucha lo que la gente tiene que decir» (2005: 18).

Una vez diferenciada se procederá a definir la DP contemporánea o NDP como: «La comunicación dialógica que gobiernos u otros actores internacionales no estatales establecen con los públicos extranjeros a través de los medios de comunicación de masas y otros canales de contacto no mediados, cuyo propósito es la proyección exterior, a corto o a largo plazo, de sus actividades diplomáticas, para influir en la opinión pública del país meta, generar actitudes positivas que permitan obtener compromisos y facilitar la consecución de sus objetivos políticos internacionales».

Como no puede ser de otro modo, a partir de esta definición afloran nuevas y más complejas cuestiones, entre las cuales destacan las acciones de la NDP, así como qué actores internacionales destacan actualmente en su implementación como instrumento de persuasión en la política exterior.

3.2.2. Acciones de la diplomacia pública contemporánea

Aunque la DP no es nueva, lo cierto es que la atención que se le presta en la actualidad es mucho mayor que en el pasado. Lo que más se ha extendido es la creencia de que las técnicas de relaciones públicas empleadas habitualmente en el ámbito nacional por políticos, empresas y grupos de presión para influir en las actitudes y percepciones de sus pueblos pueden ser aplicadas por los gobiernos —y ahora también por las MNE— en el contexto internacional. El actual entorno globalizado en el que se mueven los Estados para afianzar sus objetivos de índole política, económica, cultural o comercial constituye un gran tablero de juego de múltiples participantes que está muy influido por la acción de los medios, de tal modo que, entre otras cosas, los diplomáticos añaden a su quehacer tradicional estrategias de relaciones públicas e incluso la implantación de acciones cuasi publicitarias, con el fin de posicionar o «vender» mejor la cultura y la producción nacionales.

Hoy en día, a nadie le resulta extraño que los agentes diplomáticos necesiten ganarse diariamente a la prensa y a la opinión pública con la creación de noticias, ofreciendo información de interés con la suficiente habilidad como para atraer la atención de los medios y servir los propósitos políticos perseguidos. Uno de los desafíos más decisivos a los que se enfrentan consiste en tratar de mantener su tradicional comunicación precisa y formal, sin perder con ello la oportunidad de llegar con sus mensajes a los segmentos populares. Por ello, los diplomáticos han debido hacer «digerible» su terminología característica, traduciéndola en palabras simples y directas, comprensibles para el lenguaje común de la población.

Además, y dado que para las cadenas informativas de alcance mundial la noticia constituye el formato comunicativo por excelencia, comienza a delinearse entre los representantes diplomáticos una renovada voz oficial orientada a actuar de acuerdo con los parámetros de brevedad y rapidez que exigen hoy los medios de masas. Es en este campo donde se consolida el abordaje de la opinión pública como una arena diplomática crucial, en la que tienen lugar acciones mediáticas y otros mecanismos con fines persuasivos. Uno de los ejemplos más notables en este sentido lo encontramos en la excandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2016 y exprimera dama, Hillary Clinton, quien en su firme intención de aplicar el llamado smart power a su política exterior ya explotaba «su perfil de diplomática no profesional para usar un lenguaje no diplomático» (Kamen, 2009) durante su campaña contra la candidatura de Barack Obama en 2008. En opinión de Kamen, Clinton presta mucho cuidado a hablar con claridad; y es que, según explica, durante una visita de dos días a Pekín, la que a la postre sería secretaria de Estado con Barack Obama aseguró estar determinada a conectar con la gente «de una manera que no es tradicional, sin limitarse a la bienvenida ministerial y a la pose de la foto de apretón de manos» (ibíd.).

A pesar del ejemplo, y aunque muchos países suelen establecer algún tipo de práctica de comunicación con los medios informativos, la mayoría no suele contar, sin embargo, con una política o una estrategia clara de diplomacia pública, ni con una estructura administrativa dedicada a la mejora de su imagen internacional. Los enfoques internacionales en relación a este ámbito dependen, por lo general, de la actitud de los departamentos gubernamentales de cada país. Por ejemplo, algunos consideran el soft power como su estrategia de DP —es el caso de Estados Unidos—, mientras que otros simplemente la ignoran. En realidad, el compromiso con la DP normalmente se refleja en el lugar que ocupe dentro de la estructura de gobierno, así que sería cuestión de observar esta estructura en cada país u organismo para saber quién se preocupa por su estrategia de DP, y en qué medida. Sin embargo, antes de ofrecer algunos ejemplos sobre esto abordaremos brevemente la diversidad de actividades que suele llevar a cabo la DP.

a) Actividades de diplomacia pública: la eficacia del soft power

Dentro de la DP se pueden distinguir diversos tipos de actividades cuyo objetivo es el mismo, pero que difieren en cuanto a las prioridades y los medios empleados para obtenerlo. Una de las aproximaciones en este sentido divide la actividad diplomática en función de su naturaleza y su objeto (La Porte, 2007: 28), distinguiendo entre actividades:

a)Informativas: que incluyen la difusión diaria de noticias y la gestión de la información.

b)De investigación y análisis: para conocer las audiencias a las que se dirigen.

c)Culturales y educativas: cuyo objetivo principal es acercar a las sociedades y crear lazos de entendimiento mutuo.

Lo habitual suele ser que las representaciones diplomáticas y consulares proporcionen a los periodistas la información que les interesa hacer pública. Otras mantienen entrevistas con los jefes de redacción de internacional y con los consejos editoriales, además de encuentros con los reporteros que cubren la región geográfica o ciertos temas. El fin de tales actividades no es sino conseguir una interpretación favorable de los hechos y, por ende, influir positivamente en las notas que se publiquen sobre el tema en cuestión. En el caso de noticias adversas, los encuentros con la prensa son parte de un esfuerzo para intentar «controlar los daños» de un incidente desafortunado.

Sin embargo, la principal distinción entre actividades de DP se establece en función del tiempo previsto para obtener los resultados. Existen unas acciones concebidas para obtener un efecto a largo plazo y otras que se diseñan a corto plazo. Las del primer tipo tienen como objetivo influir en la educación y en la mentalidad de la nación extranjera, y su contenido alude a los valores de carácter cultural; son las más habituales en diplomacia pública y han consistido sobre todo en programas de intercambio educativo —Humboldt en el caso alemán o Fulbright en el de Estados Unidos—, en acciones para el fomento de la producción artística y literaria nacional, o en visitas organizadas para futuros líderes políticos, iniciativas cuyo afán es construir relaciones duraderas. Por otra parte, el protagonismo de los medios de comunicación en la política internacional y su capacidad para incidir en la opinión pública han obligado a que la DP introduzca también acciones para el corto plazo, cuyo objetivo es obtener una imagen mediática favorable a su país. Algunos ejemplos son la reacción inmediata en medios internacionales a las acusaciones o manifestaciones contra los intereses u opiniones del gobierno, el contacto directo con periodistas extranjeros, o bien la comparecencia en debates televisados. Este tipo de acciones suele considerarse más un instrumento con fines propagandísticos que diplomáticos.

Finalmente, las diferencias en el desarrollo de la DP van a depender de la posición adoptada en el debate sobre el concepto de esfera pública y poder político. La Porte (2007), siguiendo a Gregory (2005), indica que el diseño de la DP difiere según la afinidad con las escuelas que abordan la relación entre la opinión pública y el poder. La primera, denominada discourse communication, sigue la tradición de Habermas y concibe esta actividad como aquella que debe procurar un debate abierto que permita la comprensión mutua entre las personas y el consenso necesario para llegar a un acuerdo, sin ningún tipo de intervención política. La segunda, strategic communication, se acercaría más a los postulados de Lippmann, entendiendo la DP como la gestión de la percepción (2007: 29), dando la prioridad a la planificación de la comunicación, a las estrategias de acercamiento al público y al uso del lenguaje como instrumento. Esta división responde a la diferencia de Habermas entre el uso del lenguaje para conseguir un entendimiento mutuo y su instrumentalización por un objetivo preestablecido.

Ambas posiciones perviven actualmente y, aunque no son contrapuestas, dan lugar a estrategias políticas diferentes. La escuela discursiva aconseja limitar la acción política a la generación de espacios públicos de diálogo e intercambio de pareceres, presuponiendo que la propia relación entre los ciudadanos creará la aceptación de la política exterior que el gobierno no busca con la DP. Por su parte, la escuela instrumentalista recomienda una acción diseñada por el político o el diplomático, que impulse la comprensión de las políticas respondiendo a un plan previo y estratégicamente planificado. Aunque los dos enfoques contemplan las acciones a largo y a corto plazo, las primeras suelen ser más propias de la escuela discursiva y las segundas de los planteamientos instrumentalistas (2007: 30).

Una vez examinados los diversos tipos de actividades que desempeña la DP, es necesario valorar qué elementos hacen que estas actividades sean eficaces. Para ello hay que tener en cuenta los condicionantes de la globalización a los que ya se hizo referencia anteriormente: la proliferación de nuevos actores no estatales en la arena internacional, la presión de la opinión pública en cuestiones relativas a la política exterior, la expansión de las nuevas tecnologías, que ha dado lugar a la ciberdiplomacia, o la presión de los medios de comunicación globales. En cualquier caso, y siguiendo a Nye (2008), la eficacia de la DP se mide en términos de capacidad de persuadir a una opinión pública extranjera través del soft power, en detrimento del hard power. De acuerdo con este enfoque, la condición previa para la persuasión es la credibilidad, si bien las formas de generarla pueden diferir, dependiendo de cómo se entienda la función que juega la comunicación en este proceso.

Así, según la escuela discursiva, el objetivo del diplomático debería ser crear ámbitos de diálogo público que conducirían de forma natural a la credibilidad y comprensión de las partes: las condiciones de credibilidad en este sentido son el diálogo, la confianza mutua y la relación con todos los sectores que conforman la opinión pública (La Porte, 2007: 31). Según la escuela instrumental, el diplomático debe orientar esa comunicación de forma estratégica para obtener la credibilidad que garantice la obtención de sus objetivos. En este enfoque, las condiciones de credibilidad se apoyan en tres aspectos: en la coherencia entre el mensaje y las políticas efectivas que aplica el gobierno, en la capacidad que tenga el mensajero de encarnar y reflejar los valores del mensaje, y en la adecuación entre el tipo de estrategia y el plazo en que deben obtener los objetivos que se proponen (ibíd.). Sin embargo, sobre las condiciones anteriores existe otra aún más decisiva: la correspondencia entre la acción exterior y el mensaje que difunde la DP. Si la audiencia no percibe la coherencia entre las palabras y los hechos, la mejor de las estrategias fracasará sin remedio porque falta el elemento esencial, que es la credibilidad. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es algo que, como se verá en el capítulo siete del manual, resulta fundamental para la reputación corporativa de la empresa.

Como se ha observado, en DP importa tanto el contenido del mensaje como la percepción que la audiencia tenga del mismo. El objetivo principal no es otro que conseguir la adhesión de los públicos con respecto a los ideales y objetivos que se proponen, para lo cual se establecen diversos niveles de compromiso, como se analiza a continuación.

a.1) Estrategias comunicativas y niveles de compromiso

Como se indicaba al inicio de este capítulo, la mayoría de los actores que participan en la arena internacional actual no cuenta con políticas o estrategias claras de DP, ni con una estructura administrativa orientada hacia la proyección exterior de su imagen. Sin embargo, aquellos actores internacionales que apuestan por la DP como un instrumento esencial del poder blando y como herramienta de persuasión sí que suelen poner en marcha una cuidadosa gestión de su imagen y de su prestigio de cara a los actuales escenarios y foros internacionales en los que participan. Con tal propósito aplican una serie de estrategias comunicativas, que se corresponden con varios niveles de compromiso en relación a las sociedades de otros países a las cuales se dirigen: las denominadas acciones de comunicación monológica o unidireccional, dialógica o multidireccional y colaborativa (a través de proyectos conjuntos).

Un ejemplo de comunicación monológica al servicio de la diplomacia pública implica pronunciamientos públicos con efectos prolongados a nivel mundial, como las palabras que el presidente estadounidense John F. Kennedy pronunció frente al ayuntamiento de Shönenberg con motivo de su visita a Berlín el 26 de junio de 1963, en las que se declaró orgulloso de sentirse un ciudadano berlinés:

«Hace dos mil años, el orgullo mayor era decir: Civis romanus sum (Yo soy ciudadano romano). Hoy, en el mundo libre, el mayor orgullo es decir: Ich bin ein Berliner (Yo soy un berlinés)» (Laviana, 2008: 51).

Asimismo, puede considerarse un ejemplo de este tipo de comunicación el discurso que el ex presidente Barack Obama ofreció en junio de 2009 en El Cairo (Egipto), donde no solo criticó la ocupación israelí de los territorios palestinos, sino que afirmó que su país y el Islam «no están en guerra». Obama sabía que el mundo entero lo observaba, y más concretamente el mundo musulmán. Como pudo comprobarse por televisión, quien estaba física y «virtualmente» presente en Egipto era una audiencia potencialmente gigantesca y muy heterogénea, reunida en torno a una voz y un tema de debate, gracias a las tecnologías de la comunicación que hoy día permiten congregar a comunidades virtuales. Constituyó, en definitiva, un espacio de consenso que empleó los media como vehículo de comunicación para el diálogo y la negociación, es decir, como instrumentos de DP.

Según Snow (2010), entre las estrategias de comunicación unidireccionales se incluyen la televisión y las redes de retransmisión radiofónica, como La Voz de América (Estados Unidos), Deutsche Welle (Alemania) y la BBC británica, a las que pueden añadirse otras como CNN (Estados Unidos), Al Jazeera (Qatar), CCTV (República Popular China), Russia Today (Rusia), France 24 (Francia) e incluso Telesur23.

Por su parte, la comunicación multidireccional o dialógica es, obviamente, muy importante para el compromiso político internacional. Una gran parte de la diplomacia tradicional implica acciones de diálogo entre jefes de Estado o entre altos representantes diplomáticos, por ejemplo. A juicio de Snow, «en diplomacia pública, el diálogo se expande hasta el intercambio de información y de ideas a través de las fronteras sociales y culturales» (2010: 94). La tercera estrategia de la DP, plasmada en los diferentes acuerdos de colaboración entre países, suele ser la modalidad de compromiso comunicativo menos aludida en la literatura de este ámbito, aunque es igualmente importante para comprender el funcionamiento real de la DP en el contexto comunicativo global.

En general, como puede comprobarse, la DP no se opone a la diplomacia tradicional, sino que guarda con ella una relación de complementariedad. No pocos diplomáticos públicos que trabajan en un contexto dialógico o colaborativo conciben su papel como el de mediadores culturales o negociadores de paz que se sienten involucrados en la llamada diplomacia entre ciudadanos o de doble calle (track two, en inglés). La diplomacia de calle única o track one se produce en términos muy formales, y consiste en la interacción entre gobiernos a través de representantes oficiales de los Estados soberanos, mientras que el track two se refiere a los lazos no gubernamentales, informales y no oficiales entre ciudadanos privados y grupos que se relacionan al margen del poder oficial.

A este respecto, cabe destacar que la DP ha servido muchas veces para garantizar la continuidad de los vínculos y cauces de comunicación entre diversos países, aun cuando las relaciones diplomáticas formales puedan estar deterioradas o haberse roto. Según Noya (2007), «precisamente en momentos de crisis de las relaciones bilaterales es cuando más suelen activarse las redes informales, que son las que teje la diplomacia pública» (2007: 93). Como puede comprobarse, lejos quedan los días en que los países solo dependían de diplomáticos formados en las mejores academias para representar sus intereses y preocupaciones más allá de sus fronteras. La DP es hoy una función que concierne a todas las naciones, así como a sus ciudadanos, incluyendo además a entidades no gubernamentales de derechos humanos, organizaciones multinacionales de seguridad, empresas de carácter privado, canales de noticias transnacionales 24-horas e incluso artistas o deportistas de élite, que deben incluir el propósito que los guía en su misión de comunicación externa e interna. Es momento, pues, de ver quiénes son los actores más destacados de la DP actual.

3.2.3. Actores destacados en la diplomacia pública contemporánea

Los actores internacionales de más reciente aparición en el campo de la DP son aquellos que quedan englobados bajo la noción de NPD, es decir, aquellos que desafían el dominio gubernamental en la política exterior y en las relaciones internacionales, como ONG, MNE e incluso redes terroristas como Al Qaeda o el autodenominado Estado Islámico. Si bien estos nuevos diplomáticos no usurpan la labor de los gobiernos, a veces, según Snow (2010), «se convierten en agentes de influencia tan importantes como aquellos que dirigen un país; son también los objetivos habituales de las campañas de DP dirigidas por fuentes oficiales» (2010: 96).

En este sentido, Cull (2009) llama la atención sobre un asunto aún por resolver de la NPD: la relación entre la producción de los nuevos actores y el interés del Estado. Este autor cuestiona hasta qué punto los actores recién llegados son actores internacionales por derecho propio, y «en qué medida su DP representa el intento que hacen de gestionar el entorno internacional a través de la difusión pública en su propio interés, más que el del Estado al que han estado históricamente conectados» (2009: 60). A su juicio, cuando tenga lugar un conflicto de intereses, los Estados se percatarán de que sus relaciones con estos nuevos actores no lo son tanto con sus propios órganos internos de DP, sino más bien relaciones similares a las que mantienen con otros Estados aliados, algo que, a propósito del tema, ejemplificaron años después las tensiones diplomáticas y negociaciones entre España y los países de Argentina y Panamá, a cuenta de sendos conflictos privados con las empresas españolas Repsol (Gallego, 2012) y Sacyr (Driel y Moreno, 2014), respectivamente.

Por otra parte, y habida cuenta de que nuestra sociedad está mediatizada y dominada por el infotainment, cabe destacar el activismo que desempeñan hoy día las llamadas «celebridades», como actores, cantantes o deportistas de élite. Gracias a su poder de atracción, si cualquier famoso sin formación en política exterior decide apoyar una causa de esta naturaleza, seguramente recibirá más cobertura por parte de los medios de comunicación que un ministro de Asuntos Exteriores, y llegará a una audiencia mayor. Tal es el caso del cantante Bono, de U2, y su labor por África; el trabajo del actor Brad Pitt con la empresa Global Green USA construyendo casas ecológicas en Nueva Orleans; o el de Angelina Jolie, cara visible del refugiado como embajadora de Buena Voluntad de la ONU. Todos ellos son los nuevos diplomáticos públicos y los protagonistas de la NDP. Asimismo, La Porte (2012) propone desarrollar nuevas evoluciones conceptuales y prácticas, destacando entre los actores no estatales las ciudades y los centros metropolitanos, cuya búsqueda de poder, influencia, inversiones y credibilidad considera determinantes hoy día.

Otros protagonistas de la NDP susceptibles de estudio son las EMN, cuyo papel en las relaciones internacionales es cada vez más importante, como se verá en el siguiente capítulo. Un ejemplo claro de esto lo constituyen las cadenas de noticias globales, ya que, si bien se trata de compañías privadas transnacionales, su labor asegura la exposición y articulación informativa de los puntos de vista de su país, con lo que podría afirmarse que desarrollan una estrategia más amplia de DP. Así, por ejemplo, la entrada de Francia en este campo vino con France 24, creada en el año 2006 con motivo de la Guerra de Irak para descubrir las noticias internacionales con ojos franceses, al igual que CNN lo hacía con ojos americanos.

Igualmente, la cadena de noticias en inglés Russia Today se creó en 2005 con el mismo fin que France 24, ofrecer a las audiencias extranjeras un lugar para comprender qué está pasando en Rusia, pero desde el punto de vista ruso. Sin embargo, si hay una cadena global que sirva como paradigma de DP, esa es Al Jazeera. El propósito principal de su creación en 1996 fue ser un vehículo de DP para el emir de Qatar, cuya intención era que su emirato tuviera una posición dominante sobre otros gobiernos de la zona del Golfo Pérsico y del mundo árabe. Y ha tenido gran éxito, ya que, según explica Seib (2009), «la diplomacia pública de Al Jazeera no solo representa a Qatar, sino también se presenta como una herramienta de diplomacia pública pan-árabe e incluso pan-islámica» (2009: 11).

Por su parte, las organizaciones no estatales de carácter supranacional, como la Unión Europea, e intergubernamental, como puede ser la OTAN, también están adquiriendo un creciente papel en el uso de los medios de comunicación como herramientas de diplomacia. De hecho, la DP de las organizaciones internacionales da lugar a cambios más relevantes que en otros ámbitos, por su naturaleza descentralizada y por la importancia que otorgan a la comunicación como instrumento específico de respuesta ante la opinión pública internacional. La consecuencia más visible de esto es que son muy dependientes de los medios de comunicación. Por ello, el impacto de sus acciones se acusa en la forma de comunicar sus políticas, algo que es competencia propia de la diplomacia pública.

No obstante, los actores tradicionales de la DP contemporánea siguen siendo los oficiales de información y de relaciones públicas de los países, además de los miembros gubernamentales y los mediadores culturales, como los estudiantes de intercambio y el personal que trabaja en labores de desarrollo junto a los ciudadanos locales de otros países. Como se ha visto, la percepción puede deformar la realidad en política exterior, y de ahí que algunos países confieran gran importancia a la DP. Alemania, por ejemplo, como muchas potencias con una historia híbrida, busca mejorar su imagen en el mundo a través de un cuidado programa de marca país, que la presenta como una moderna nación europea de gran cultura y una «Tierra de Ideas». En línea con esta tendencia, y en el marco de la mala imagen internacional de España durante la última crisis financiera global, el Gobierno español puso en marcha una campaña de comunicación, DP y marca país que supuso la creación del proyecto Marca-España y la transformación de la estructura orgánica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que desde el año 2012 incluye entre sus órganos superiores y directivos una Dirección General de Medios y Diplomacia Pública dependiente directamente del ministro24. Entre los cometidos de esta dirección general se incluye la elaboración de la estrategia de comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), la coordinación de los organismos y las entidades que de él dependen y de los organismos de la Administración General del Estado encargados de gestionar la imagen de España en el exterior, o la propuesta y ejecución de la estrategia de redes sociales del departamento, entre otras cosas.

Gran Bretaña es también uno de los referentes más sólidos en cuanto a su estrategia de DP, pues responde a esquemas continentales compartidos por la mayoría de naciones europeas. Para impulsar una política común en este terreno, su Foreign Office (equivalente al MAEC) ejerce un control presupuestario no solo sobre los propios fondos dedicados a programas de DP en las embajadas, sino también en las elevadísimas subvenciones que recibe la radio internacional de la BBC (BBC World Service) o el British Council, con lo que tiene voz y voto en las principales decisiones estratégicas de ambas y garantiza que sean coherentes con la política internacional del Gobierno británico.

Como es sabido, el British Council es un centro de difusión de la cultura y la lengua británicas que puede considerarse como el verdadero y más exitoso ejemplo de DP británica, pues está inspirado en valores como la percepción, la comprensión y las medidas de confianza, ejemplos del moderno soft power. Por su parte, la televisión internacional de la BBC (BBC World) cuenta con una imagen y una credibilidad entre sus profesionales que le ha permitido abrir numerosas sedes en otros países y llevar a cabo acciones de DP a través de sus noticias. En 2009, por ejemplo, BBC World creó BBC Persian, en Irán, un canal que en solo año y medio desbancó a VOA PNN, televisión en persa incluida en La Voz de América y que el Gobierno de Estados Unidos había financiado durante al menos 20 años. Pues bien, en septiembre del año 2010 el mismísimo Barack Obama concedió una entrevista a BBC Persian para dirigirse al pueblo iraní (BBC News, 2010) y responder así a unas declaraciones hechas por el presidente Mahmoud Ahmadinejad en la sede de la ONU en Nueva York, en las que afirmó que la mayoría de gente opina que el Gobierno norteamericano está tras los ataques del 11-S. El hecho de que el líder de Estados Unidos fuera a un instrumento británico de DP en vez de a VOA PNN buscaba, con toda lógica, llegar a un público más amplio, aunque con ello dejara en mal lugar al propio aparato norteamericano de DP.

Sin duda, el caso de DP más estructurado y analizado sea el de Estados Unidos, que dedica cuantiosos recursos25 para persuadir a la opinión pública mundial sobre su política exterior en el mundo, en particular en Oriente Medio. Los atentados del 11-S demostraron a Estados Unidos que estaba ante un conflicto distinto al de la Guerra Fría, pues los valores a los que se enfrentaban no eran políticos, sino culturales. Desde entonces, el Gobierno estadounidense otorga gran valor a las actividades en el campo de la DP, para lo cual crea una Subsecretaría dedicada a estas funciones en el Departamento de Estado26. Esta subsecretaría coordina las labores de más de 200 oficinas de Asuntos Públicos en 140 países y colabora con más de cien Centros de Recursos Informativos, que ofrecen apoyo tanto a funcionarios como a periodistas, investigadores y académicos del país anfitrión.

En 2004, la Subsecretaría patrocinó unos 30.000 intercambios de académicos y profesionales de todo el mundo (Jimeno, 2009). Otras formas de acercamiento a las audiencias meta son, por ejemplo, el apoyo de programas de aprendizaje de inglés y la donación de libros a bibliotecas locales y a consulados virtuales, para lo que dispone de unas 1.200 personas. A pesar de que se sigue apostando por estas medidas, el Departamento de Estado da prioridad a la actuación directa a través de medios de comunicación propios, lo cual no dista mucho de los métodos empleados en la Guerra Fría. No se escatima la financiación para emisoras de radio y televisión, como La Voz de América, Radio Sawa, Al Hurra, Radio Farda, Radio Free Europe y Radio Free Asia, además de Radio y Televisión Martí. La Voz de América transmite en 44 idiomas cerca de mil horas semanales de programas informativos, culturales y educativos, a una audiencia cercana a 96.000.000 de personas en todo el mundo.

Por otra parte, Estados Unidos cuenta con una extensa tradición en el estudio de las disciplinas de relaciones internacionales y ciencia política, y en las relacionadas con comunicación, relaciones públicas y protocolo, campos que actualmente son de gran importancia para comprender y afrontar el estudio académico de la DP. Esto ha convertido a la estadounidense en una de las comunidades académicas que lideran el estudio de esta emergente disciplina a nivel mundial. Como se ha comprobado, si Edmond A. Gullion ponía nombre al concepto de DP, sus contemporáneos han sido capaces de llevar esta actividad hasta el corazón del Departamento de Estado y, con ello, conseguir línea directa con la propia Casa Blanca, hasta el punto de que, hoy por hoy, acompaña las decisiones sobre sus políticas de acción exterior.

Cuestiones en clave diplomática

La diplomacia pública de los actores no estatales: consideraciones teóricas

MARÍA TERESA LA PORTE1

Los actores no estatales u organizaciones de la sociedad civil se han erigido en actores indiscutibles de la comunidad global y continúan aumentando su capacidad de influir tanto en el ámbito político como en el social2. Los estados mantienen su estatus como principal actor político internacional y conservan el poder normativo y ejecutivo. Sin embargo, han perdido la autonomía con que lo ejercían anteriormente. Es habitual que las ONG, las empresas, las confesiones y líderes religiosos o las comunidades científicas condicionen las prioridades de las agendas internacionales, se erijan en consultores expertos para el diseño de las políticas y lideren la opinión pública con tanta o mayor eficacia y credibilidad que los gobiernos. En suma, como afirma el reciente informe publicado por la London School of Economics, estos actores de la sociedad civil están imponiendo una nueva forma de ejercer el poder: están redefiniendo las reglas del juego en el sistema internacional haciendo que el cultivo de la persuasión y de la influencia resulte más efectivo para conseguir los objetivos políticos que el tradicional poder impositivo (LSE, 2015).

Ese poder de influencia se canaliza a través de prácticas que son características de la diplomacia pública: generación de debates públicos, asesoramiento a los decisores internacionales, promoción de nuevas legislaciones. En concreto, el sector privado ha adquirido un significativo protagonismo en el desarrollo de estas prácticas, ya sea actuando de forma independiente o en coalición con otros actores: Bill Gates orienta las prioridades en la lucha contra la pobreza cuando emprende con el Reino Unido una investigación contra la malaria; Apple, Novartis, Wallmart y otras trece multinacionales presionan a Trump para que no abandone el Acuerdo de París sobre el cambio climático; De Beers combate la explotación abusiva en la producción de diamantes como miembro del Proceso Kimberly.

Pero, ¿se puede denominar diplomacia pública al ejercicio del poder de influencia de los actores no estatales cuando intentan convencer de la bondad y eficacia de sus propuestas para el gobierno de la sociedad global?

El concepto tradicional de diplomacia pública se ha considerado una actividad exclusiva de los estados, estableciendo una estrecha conexión entre política exterior, diplomacia y diplomacia pública: la política exterior la define y promueve el estado a través de sus instrumentos diplomáticos, siendo la diplomacia pública uno de esos instrumentos. Desde esa perspectiva, la diplomacia pública es la comunicación/explicación a públicos extranjeros de los intereses o propuestas de un estado.