Walter Garstangs Porträt am Anfang seines Buches Larval Forms and Other Zoological Verses.

Walter Garstang (1868–1949) verabscheute Haeckels Theorie so sehr, dass die von ihm entwickelte Kritik zu einer ganz neuen Denkweise über die Geschichte des Lebens führte. Garstang hatte zwei lebenslange exzentrische Vorlieben: Kaulquappen und Dichtung. Wenn er die Larven nicht gerade wissenschaftlich erforschte, schrieb er darüber Limericks und Scherzverse. Seine Leidenschaften flossen in einem Buch zusammen, das zwei Jahre nach seinem Tod erschien: In Larval Forms and Other Zoological Verses [»Larvenformen und andere zoologische Verse«] setzte er seine wissenschaftliche Forscherkarriere in Dichtung um.

»Der Axolotl und der Ammocoet« mag sich nicht nach einem vielversprechenden Titel für ein Gedicht anhören: Gemeint sind ein salamanderähnliches Tier (der Axolotl) und ein Tier, das einer Kaulquappe ähnelt (der Ammocoet). Aber der Gedanke, den Garstang in diesem Gedicht zum Ausdruck brachte, veränderte das gesamte Fachgebiet und definierte jahrzehntelang die Forschungsrichtungen. Seine Idee erklärt nicht nur, was in Dumérils magischem Gehege geschehen war, sondern nennt auch die Gründe für einige Umwälzungen, die unser Dasein auf diesem Planeten überhaupt erst möglich machten. Für Garstang waren Larven nicht einfach Umwege der Entwicklung, sondern reichhaltige Ausdrucksformen der Geschichte des Lebens und des Potenzials für seine Zukunft.

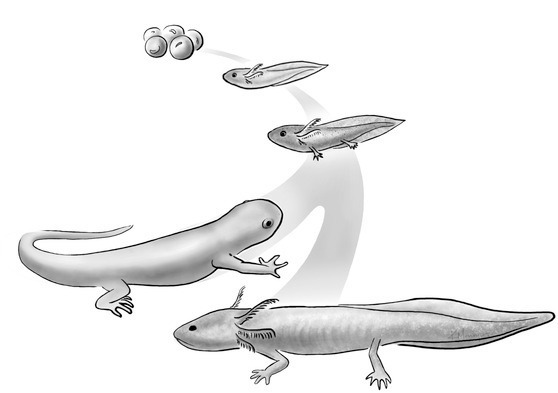

Die meisten Salamander leben während eines Großteils ihrer Entwicklung im Wasser, und zwar an der Unterseite von Steinen, auf Zweigen, die in Bäche hängen, oder am Boden von Teichen. Wenn ihre Larven schlüpfen, haben sie einen breiten Kopf, kleine, flossenförmige Extremitäten und einen breiten Schwanz. Aus dem Ansatz des Kopfes ragt ein Bündel von Kiemen wie die Federn am Schaft eines Staubwedels. Jede einzelne Kieme ist breit und flach, so dass sie mit einer möglichst großen Oberfläche den Sauerstoff aus dem Wasser aufnehmen kann. Mit den flossenähnlichen Gliedmaßen, dem breiten, wie eine Flosse geformten Schwanz und den Kiemen sind diese Tiere eindeutig für das Leben im Wasser gebaut. Wenn Axolotllarven geboren werden, enthält das Ei nur sehr wenig Dotter; wenn sie heranwachsen und sich entwickeln wollen, müssen sie also gierig fressen. Der Kopf dient als großer Saugtrichter: Wenn das Tier den Mund öffnet und die Mundhöhle erweitert, werden Wasser und Nahrungsteilchen hineingezogen.

Walter Garstangs Porträt am Anfang seines Buches Larval Forms and Other Zoological Verses.

Dann folgt die Metamorphose, und nun ändert sich alles. Die Larven verlieren ihre Flossen, und sowohl der Schädel als auch Extremitäten und Schwanz werden umgestaltet. Damit verwandelt sich das Tier von einem Wasser- in einen Landbewohner. Neu entstehende Organsysteme helfen ihm, sich in einer neuen Umwelt anzusiedeln. An Land ist die Nahrungsaufnahme etwas völlig anderes als im Wasser. Die Strukturen im Kopf, die im Wasser zum Einsaugen der Beute in den Mund so nützlich waren, funktionieren an der Luft nicht. Also wird der Schädel so umgestaltet, dass nun eine Zunge herausschießen und die Beute heranholen kann. Eine einfache Umschaltung hat Auswirkungen auf den ganzen Körper – auf Kiemen, Schädel und Kreislauf. Beim Wechsel vom Wasser an Land, der sich im Laufe von Jahrmillionen auch in unserer eigenen Fischvergangenheit abgespielt hat, vollzieht sich die Metamorphose bei diesen Tieren in wenigen Tagen.

Nachdem Duméril bei den Salamandern in seinem Zoo auf diese verblüffenden Veränderungen gestoßen war, zeichnete er ihren gesamten Lebenszyklus nach. Seine Salamander – die Axolotl aus Garstangs Gedicht – verwandeln sich normalerweise von Larven, die im Wasser zu Hause sind, in ausgewachsene landlebende Tiere. Aber wie Duméril später feststellte, tun sie das nicht immer: Sie können zwei verschiedene Entwicklungswege einschlagen, je nachdem, mit was für einer Umwelt sie als Larven konfrontiert werden. Salamander, die in einer trockenen Umwelt heranwachsen, machen die Metamorphose durch, verlieren im weiteren Verlauf alle Eigenschaften von Wasserbewohnern und werden zu ausgewachsenen Landtieren. Zieht man sie dagegen in einer feuchten Umwelt groß, setzt die Metamorphose nie ein, sondern sie sehen im ausgewachsenen Zustand wie große, wasserbewohnende Larven aus, mit einer vollständigen Kiemenausstattung, dem flossenähnlichen Schwanz und dem breiten Schädel, der sich am besten für die Nahrungsaufnahme im Wasser eignet. Was Duméril damals noch nicht wusste: Bei den Exemplaren, die er aus Mexiko erhalten hatte, handelte es sich um große, ausgewachsene Tiere, die wegen ihres feuchten Lebensraumes keine Metamorphose durchgemacht hatten. Die Nachkommen dagegen, die sich in dem trockenen Zoo entwickelten, erlebten die Metamorphose und verloren dabei alle Merkmale der wasserbewohnenden Larven.

Die Magie, die sich in Dumérils Gehege abspielte, war ein einfacher Wechsel in der Entwicklung der Tiere. Heute wissen wir, dass der wichtigste Auslöser der Metamorphose ein Konzentrationsanstieg des Schilddrüsenhormons im Blut ist. Das Hormon sorgt dafür, dass manche Zellen absterben, während andere sich vermehren, und wieder andere verwandeln sich in verschiedene Gewebetypen. Wenn der Hormonspiegel niedrig bleibt oder die Zellen nicht mehr darauf ansprechen, kommt es nicht zur Metamorphose. Stattdessen behalten die Tiere ihre Larveneigenschaften auch im ausgewachsenen Zustand bei. Schon geringfügige Änderungen in der Entwicklung können also im gesamten Organismus koordinierte Abwandlungen erzeugen.

Garstang griff Dumérils Befunde auf und postulierte ein allgemeines Prinzip: Kleine Veränderungen im zeitlichen Ablauf der Entwicklung haben für die Evolution gewaltige Folgen. Angenommen, wir haben es mit einer urtümlichen Abfolge von Entwicklungsstadien zu tun. Wenn die Entwicklung sich frühzeitig verlangsamt oder ganz zum Stillstand kommt, sehen die Nachkommen aus wie Jungtiere ihrer Vorfahren. Bei den Salamandern würde eine solche Veränderung dazu führen, dass die Tiere wie im Wasser lebende Larven aussehen: Sie behalten die äußeren Kiemen und haben Gliedmaßen mit weniger Fingern und Zehen. Wird die Entwicklung dagegen ausgeweitet oder beschleunigt, entstehen ganz neue, übertriebene Organe und Körpermerkmale. Das Gehäuse von Schnecken entwickelt sich, weil das Tier während seiner Entwicklung neue Windungen hinzufügt. In der Evolution mancher Schneckenarten hat sich entweder die Entwicklungszeit verlängert, oder die Entwicklung hat sich beschleunigt. Solche Schneckennachkommen besitzen eine größere Zahl von Windungen als ihre Vorfahren. Mit derartigen Prozessen lässt sich ein breites Spektrum großer oder übertriebener Organe erklären, sei es nun das Geweih eines Elchs oder der lange Hals einer Giraffe.

Salamander können ihre Entwicklung verlangsamen oder ganz einstellen, und ihr Körperbau kann sich drastisch verändern.

Spielereien in der Embryonalentwicklung können zu dramatisch neuartigen Tieren führen. Seit Garstangs Zeit haben Wissenschaftler ein ganzes System für die Wege entwickelt, auf denen sich der zeitliche Ablauf der Entwicklung verändern und so evolutionäre Neuerungen hervorbringen kann. Die Verlangsamung der Entwicklung ist ein anderer Prozess als ihre frühzeitige Veränderung; beide Vorgänge können ähnliche Ergebnisse – jugendlich aussehende Nachkommen – nach sich ziehen, aber die Ursachen sind andere. Die gleiche Beziehung zwischen Ursachen und Folgen gilt auch für den Prozess, der zu übertriebenen oder größeren Merkmalen führt, wenn die Entwicklung sich beschleunigt oder länger dauert.

Auf ihrer Suche nach verschiedenen Ursachen haben Wissenschaftler Ausschau nach Genen gehalten, die solche Ereignisse steuern könnten, und auch nach Hormonen, die wie das Schilddrüsenhormon zu Auslösern werden könnten. Dieser Ansatz der Entwicklungs- und Evolutionsbiologie, Heterochronie genannt (von griechisch hetero, »anders« und chronos, »Zeit«), ist zu einem eigenen Teilgebiet der Forschung geworden. Zoologen und Botaniker verglichen über ein Jahrhundert lang Embryonen und ausgewachsene Organismen der verschiedensten Arten und konnten so zeigen, wie durch Veränderungen im zeitlichen Ablauf der Entwicklungsvorgänge sowohl bei Tieren als auch bei Pflanzen ein ganz neuer Körperbau entstehen kann.

Garstang selbst brachte ein verblüffendes Beispiel aus unserer eigenen Vergangenheit ans Licht; es stammt aus einer Zeit, in der unsere Vorfahren Würmer waren.