Como vimos, a partir do cap. II, a causalidade é um princípio essencial da metafísica spinoziana, e, neste capítulo, como veremos, também da Física newtoniana. No cap. VI refletirei, em particular, o quanto a ideia de um princípio ontológico de causalidade será essencial para a construção interna da Teoria da Relatividade (TR), prevalecendo em grande parte das ideias de Einstein, como se depreende de suas importantes palavras quando, certa vez, investiu contra os discursos de salvação das autoridades religiosas e do Estado:

[tive] a impressão de que a juventude é decididamente enganada pelo Estado, com mentiras; foi uma descoberta esmagadora. Essa experiência fez com que passasse a desconfiar de todo o tipo de autoridade […] uma atitude que jamais abandonei, embora mais tarde tenha sido amenizada por uma visão mais perfeita das conexões causais1.

A atitude de Einstein, em relação às autoridades, teria sido amenizada, pois estariam também estas submetidas a conexões causais mais amplas? Neste caso, seriam as conexões causais, a que se refere o autor da TR, um mero hábito de observação de fenômenos que nos “surgem aos pares,” sem, contudo, nada haver no mundo que os produza dessa forma, como nos ensinam os empiristas? Seria a causalidade uma categoria a priori do espírito humano, que organiza os dados brutos da sensibilidade, como nos ensina Kant? Ou seria um princípio ontológico de causalidade de modos finitos por outros modos finitos mediados por leis efetivamente imanentes à natureza, como é mais condizente com a metafísica spinoziana? Este capítulo tem como principal objetivo refletir sobre estas questões no âmbito da Física, extraindo-se no final algumas ilações de cunho pedagógico. É importante, pois, avançar-se no texto, auscultando com cuidado o que nos pode revelar a história do pensamento, sendo então descritas algumas ideias de causalidade, caracterizando a sua evolução histórica. Em seguida, a transformação desse conceito será explicitada com a mecânica newtoniana na qual a força é causa transitiva e não mais imanente como julgavam, ainda sob influência escolástica, Leibniz e Descartes, e, o seu efeito, não mais o movimento em si, mas sim a sua mudança. Com alguns exemplos simples, relatarei a célebre polêmica entre racionalistas e empiristas acerca da prioridade ou posteridade do conceito de causalidade, e finalmente será posta sob questionamento a possibilidade de as leis da mecânica newtoniana, que estabelecem um vínculo causal entre força e aceleração, poderem ser imediatamente estabelecidas pelos sentidos. Reforçar-se-á a ideia kantiana de que a causalidade é uma categoria a priori do entendimento ou, segundo Spinoza, um princípio ontológico da natureza, que constitui a essência da inteligibilidade da natureza. Perceber-se-á que no âmbito da Física clássica não se poderá decidir entre essas duas opções, devendo então a questão ser estendida à TR e à Teoria Quântica (TQ), nas quais a ideia de causalidade, como princípio ontológico da natureza, é na primeira reforçada, e, na segunda, enfraquecida. No final, essas reflexões nos servirão para uma cuidadosa revisão dos conceitos pedagógicos excessivamente calcados num empirismo exacerbado que ora impõe aos aprendizes exaustivos programas de experimentação, ora os converte num feixe de reflexos condicionados, em detrimento das livres manifestações do espírito humano que nem sempre deve submeter-se à repetição e ao condicionamento.

Segundo J. F. Mora2, o termo causa etimologicamente provém das questões jurídicas. Mover uma causa contra alguém é imputar-lhe uma acusação ou responsabilidade, quer dizer, atribuir a alguém ou algo, a produção de um efeito ou consequência, em geral danosa. Em grego causa se escreve ait ia (aitia) e, acusado, réu ou responsável, aitios (aitiós). Esse princípio jurídico generalizou-se posteriormente para outras áreas do saber para designar a produção, razão, motivo ou gênese de um fato ou objeto. Em português, a uma pergunta do tipo “por que você não veio?,” pode-se responder: “por causa da chuva“ Em inglês porque quando empregado na resposta é because, cuja tradução literal é “ser causa“

Nos filósofos pré-socráticos já se pode divisar o embrião do conceito de causalidade. Empédocles (séc. V a.C.) atribuía a produção de todas as coisas existentes a duas forças antagônicas, amor e ódio, e a quatro elementos: terra, ar, fogo e água, que se movimentavam sob a ação dessas duas forças. Para Pitágoras (séc. V a.C), todas as coisas do mundo deveriam produzir-se de acordo com um modelo matemático baseado em números inteiros e figuras geométricas perfeitas. Para os atomistas, tudo que existe provém de algo preexistente, pois que “nada surge do nada” e as transformações do universo se dão pela combinação e recombinação de átomos.

Segundo Aristóteles (384, 322 a.C.), existem quatro formas de causalidade: a causa material, a eficiente, a formal e a final. A causa material é a matéria com a qual o objeto mutante é constituído, sendo, pois, condição necessária para que um objeto seja causa ou efeito, é que seja material. A causa eficiente é o motivo de mudança ou de transformação de um objeto e a que normalmente chamamos de causa strictu sensu. A causa formal, a mais sutil delas, é um conjunto de qualidades que formam o objeto de maneira una, completa e indivisível. Sem uma dessas qualidades, o objeto perde a sua essência. Um prato circular de porcelana, só o continuará sendo enquanto todas as suas partes constitutivas permanecerem solidariamente coesas formando o prato e a sua circularidade. Se o estilhaçarmos, a soma de seus fragmentos não constituirá mais o prato, e, se o colarmos, basta que desapareça um mínimo fragmento, para que o prato perca assim a sua forma e com ela a sua existência.

Ao contrário do que ocorre com a causa eficiente, em que as partes interagem entre si determinando causalmente o todo, a causa formal faz com que seja o todo que determine as partes e seja assim mais do que a simples adição destas.

A causa final é de natureza teleológica, isto é, o que vem finalmente determina o início do processo causal. Há assim uma inversão entre causa e efeito, este determina aquela. A causa final é, portanto, um desígnio ou destino aprioristicamente determinado, pela sua finalidade, por um ser ou uma causa transcendente. A pergunta básica da causa final será “Para que isto acontece?“ ao invés de “Por que isto acontece?“

À guisa de exemplo, em uma escultura de mármore, este último é a sua causa material, o escultor e suas ferramentas são as suas causas eficientes, primária e secundária, a maquete e sua forma serão a causa formal e a finalidade artística ou decorativa da escultura serão a causa final. Enquanto as cosmologias de Empédocles e dos atomistas são regidas pelas causas eficientes e materiais, para Pitágoras os números inteiros e figuras geométricas são as causas formais, enquanto que na Física aristotélica as causas finais têm posição muito relevante. Segundo Aristóteles, havia dois tipos distintos de movimento, os naturais, produzidos por causas finais, que visam levar o corpo ao seu lugar natural no universo e os violentos, produzidos por causas eficientes externas que se opõem aos movimentos naturais, retirando o corpo de seu lugar natural. Somente depois de cessada a ação ou causa eficiente violenta, começa a agir a causa final ou natural. A questão para Aristóteles, não era, portanto, saber por que um corpo se move, mas, sim, para quê, e a teleologia respondia sempre “para ocupar o seu lugar natural no universo”. As causas de todos os movimentos naturais são finais e não eficientes e visam (re)estabelecer a ordem cósmica universal. Essa cosmovisão ficaria praticamente inalterada até meados do séc. XV, quando Copérnico tirou a Terra e o homem do centro do universo, atribuindo-lhes um ponto móvel e periférico. No séc. XVI Giordano Bruno foi mais além, afirmando que um universo infinito não tem centro. No séc. XVII, depois de Copérnico, Bruno, Kepler e Galileo, não haveria mais sentido responder que um corpo cai para ocupar o inexistente centro do universo e a pergunta teve assim que ser mudada: por que um corpo cai?

A partir do Renascimento, com a obra de Copérnico (1473, 1543), Kepler (1571, 1630) e Galileo (1564, 1642), o homem deixa de perceber o universo como produto da teleologia escolástica finalista, com vistas a conduzir o universo a um estado final de perfeição. Na nova visão de mundo pós-renascentista, o universo é entendido como cenário de leis universais da natureza, expressas matematicamente e que são as representações de um universo regido por processos causais de produção das coisas materiais que devem a sua existência a outras preexistentes. Estas, por sua vez, são determinadas a existir por outras, e assim indefinidamente. No entanto, Galileo e posteriormente Newton (1642, 1727) não se preocuparam em seguir essa cadeia causal infinita. Enquanto o físico italiano propôs-se a descrever os corpos cadentes através de uma lei matemática, Newton atribui-lhes uma causa eficiente — a atração universal — omitindo-se, porém, de atribuir a esta última uma outra causa mais fundamental, como se depreende desse seu famoso texto, conhecido por “Hypotheses non fingo “3

É certo que ela (a gravidade) deve provir de uma causa que penetra nos centros exatos do Sol e dos planetas (…) e ao afastar-se do Sol diminui com exatidão na proporção do quadrado inverso das distâncias (…) Mas até aqui não fui capaz de descobrir a causa destas propriedades da gravidade a partir dos fenômenos, e não construo nenhuma hipótese; pois tudo que não é deduzido dos fenômenos deve ser chamado uma hipótese; e as hipóteses quer físicas quer metafísicas, quer de qualidades ocultas ou mecânicas não têm lugar na filosofia experimental (…) É para nós suficiente que a gravidade realmente exista, aja de acordo com as leis que explicamos e sirva abundantemente para considerar todos os movimentos dos corpos celestiais e de nosso mar4.

Para Newton, portanto, a cadeia causal era curta: um por quê pertence à Física (filosofia experimental), mas dois por quês sucessivos já fazem a pergunta recair no reino ontológico que “não têm lugar na filosofia experimental“

Com o racionalismo do séc. XVII, e principalmente depois da consolidação da mecânica newtoniana, como teoria aceita da realidade física, as causas formal e final foram relegadas a um segundo plano e a causalidade ficou praticamente restrita apenas às causas material e eficiente. A evolução de um objeto no espaço-tempo poderia ser prevista a partir da sua matéria constituinte e das ações que este objeto sofre dos demais objetos. Algumas décadas antes dos Principia de Newton, Spinoza enunciava na sua “pequena física” da Ética II:

Lema III: Um corpo, quer em movimento, quer em repouso, deve ser determinado ou ao movimento ou ao repouso por um outro corpo, o qual, por sua vez, foi também determinado ao movimento ou ao repouso por um outro (…) assim até o infinito.

Corolário: Daí se segue que um corpo em movimento se moverá até que seja determinado ao repouso por outro e que um corpo em repouso assim permanecerá até que outro corpo o determine a mover-se5.

E antes mesmo de Spinoza, Descartes (1596, 1650) enunciava nos Princípios de Filosofia: “Cada coisa permanece no mesmo estado o tempo que puder e não muda este estado senão pela ação das outras“ (…)6. Estava assim abolida a causa final e instituída a causa eficiente como motivo e razão para o repouso ou o movimento de todos os corpos, inclusive planetas, cometas ou corpos em queda livre.

Durante os sécs. XVII e XVIII, as noções de causalidade foram abundantemente discutidas. A tendência mais generalizada entre os racionalistas foi a equivalência completa entre causa e razão, segundo o lema “causa sive ratio“ (causa, ou seja, razão). Por esse princípio, a relação objetiva entre causa e efeito é idêntica à existente entre princípio e consequência. Spinoza, como já vimos no cap. II, deu a esse ponto de vista uma versão extremamente concisa, expressando-se da seguinte forma: “A ordem e a conexão das idéias é o mesmo que a ordem e a conexão das coisas“7.

Isto significa que se A é causa de B então a ideia de A implicaria necessariamente na ideia de B. Tudo que se passa no domínio do mundo material tem uma representação lógica, análoga no domínio do mundo das ideias. À guisa de clareza, repito o esquema da isonomia causa-razão de Spinoza, apresentado no Cap. II:

C → E

IC→ IE

O princípio acima estabelece assim um princípio de causalidade de coisas materiais (C → E) que corresponde a uma cadeia isomórfica de ideias que se implicam necessariamente (IC→ IE). Trata-se, portanto, de um princípio realista e ontológico de causalidade em oposição, como veremos adiante, ao conceito epistemológico de Kant.

Leibniz (1646, 1716), juntamente com Spinoza e Descartes, considerado o maior dos racionalistas, expressou o mesmo princípio de forma um pouco distinta. O novo racionalismo matemático galileano-cartesiano levou-o a formular um sistema filosófico baseado em quatro princípios de conhecimento. O primeiro deles é o princípio da razão que se subdivide no princípio da razão necessária e da razão suficiente. A razão necessária exige que qualquer explicação submeta-se à condição de não contradição, isto é, uma ideia não pode conviver jamais com a sua negação. Se concluirmos que S → P não poderemos ao longo de nossas demonstrações deduzir ou induzir que S → não P. A razão suficiente exige que, além de uma ideia ser consistente consigo mesma e com todas as demais, a coisa pensada exista realmente, ou seja, que tenha uma causa que a faça existir. Portanto, se concluo que um fenômeno A é causa de outro B, não posso concluir que A seja causa também do desaparecimento de B. Princípio que pode também ser colocado na sua forma original: posita causa positur effectus et sublata causa, tollitur effectus (posta a causa posto o efeito e cessada a causa cessa o efeito). Isto é, nenhum efeito poderia ocorrer ou permanecer existente sem a correspondente causa que o precede como também toda causa produz necessariamente seu efeito.

Segundo Descartes, Spinoza e Leibniz, a causa do movimento de um corpo situa-se em outro corpo. Porém para que este entre em movimento é necessário que a causa deva transferir-se e adentrar o corpo em questão. Reciprocamente, esse corpo pára em virtude de ter “cedido a sua força” a outro(s) corpo(s). Segundo J.F. Mora8, no séc. XVII, é desenvolvido assim um conceito metafísico de causa imanente presente em praticamente todos os sistemas filosóficos racionalistas da época, que se expressa, como vimos no cap. III, causa aequat effectum, ou seja, uma identidade completa entre a causa e seu efeito que neste se manifesta, exprime e esgota. Leibniz enuncia: “a causa transforma-se em seu efeito total“ A causa para que se exprima e esgote em seu efeito deve ser assim algo transferível de um corpo a outro, por contato. Por esse motivo, Descartes e Leibniz acreditavam ser a força (vis) algo que numa colisão deveria transferir-se integral ou parcialmente de um corpo a outro (deveria emanar de um corpo a outro). Pelo mesmo motivo, o primeiro defendia a quantidade de movimento mv ao passo que Leibniz defendia a “força viva” mv2 como melhores representações das forças ou causas do movimento de um corpo. William Hamilton (1788, 1856), filósofo e matemático irlandês, (o criador do formalismo hamiltoniano da mecânica analítica) expressa a identidade metafísica entre causa e efeito da seguinte forma:

Tudo que se nos apresenta sob um novo aspecto, já teve antes uma outra forma, de sorte que entre causa e efeito existe uma tautologia9.

Segundo essa corrente de pensamento, a causa produz um objeto ou um efeito, interiormente. A mecânica do séc. XVII, até o advento dos Principia de Newton, operava segundo o princípio escolástico tudo que se move, assim o faz devido a outro, do qual deriva a teoria do impetus do filósofo francês do séc. XIV, Jean Buridan. Segundo esta teoria, a causa que faz um corpo, inicialmente em repouso, mover-se é o impetus comunicado por outro corpo, e que uma vez sendo esgotado faz com que o corpo volte ao repouso.

Somente com a formulação completa das três leis de movimento de Newton a força, isto é, a causa do movimento, começou a ser percebida como algo extrínseco ao corpo que lhe é comunicada por outros corpos que estão em sua vizinhança e que faz mudar o seu estado não necessariamente por contato, transferência ou transformação. Por outro lado, como a Terra não era mais o centro imóvel do Universo, o repouso não poderia continuar sendo a referência. A mudança de estado de um corpo passou então a ser entendida não mais como passagem do repouso ao movimento e vice-versa, mas como mudança do próprio movimento que permanecendo constante é exatamente equivalente ao repouso. O conceito newtoniano de força — e de causa, portanto — é, pois filosoficamente bem distinto do impetus escolástico, da vis viva de Leibniz ou da quantidade de movimento de Descartes. Pois em Newton, força, ao contrário da vis do filósofo alemão, é causa transitória da mudança do movimento de um corpo, uma vez que nele não se origina nem se esgota e mantém-se separada e distinta de seu efeito, pois que provém de sua vizinhança (outros corpos) que, às vezes, como na força gravitacional, podem estar distantes. A causa imanente leibniziana, transferível de um corpo a outro por contato, foi assim substituída pela causa transitória, intransferível e agindo à distância como agente de mudança do movimento sendo esta a sua medida. O movimento e a causa de sua mudança foram assim separados por Newton e postos em corpos distintos.

Kant e a causalidade como categoria a priori do entendimento. Juízos sintéticos e analíticos na Física

Segundo Kant (1724, 1804), a causalidade é uma das subcategorias de entendimento que relaciona dois fatos exteriores, que ocorrem em sucessão temporal, como ligados por um processo de produção do segundo (efeito) pelo primeiro (causa), isto é, uma intuição fundamental e apriorística do entendimento para organizar os fenômenos segundo leis de necessidade no cenário espaço-temporal. Para Kant, a causalidade dá forma, unidade e conexão à própria experiência, e, portanto, a precede.

Os juízos que se podem fazer acerca de um sujeito são de duas naturezas: sintéticos e analíticos. Enquanto os primeiros são sentenças nas quais o predicado acrescenta algo de empírico ao sujeito, como “no vácuo, todos os corpos caem com a mesma aceleração“ ou “este círculo tem 4cm de raio,” nos juízos analíticos, o predicado apenas define o que é o sujeito ou lhe dá um atributo, como “o círculo é lugar geométrico dos pontos do plano eqüidistantes de um ponto“ Assim, está se denominando de “círculo” algo que possui o atributo de ser o conjunto de pontos do plano que equidista de um ponto. Nos exemplos acima, os juízos sintéticos são a posteriori enquanto que o analítico é a priori da experiência. Kant define a causalidade como um outro tipo de juízo que não se enquadra em nenhum dos casos anteriores, ao qual denominou de juízo sintético a priori. Quando dizemos, por exemplo: “um círculo é a figura gerada por um segmento de reta que gira em torno de uma de suas extremidades,” definimos agora o círculo, não por um de seus atributos geométricos, mas pela sua gênese causal. Damos-lhe assim um juízo sintético que relaciona necessariamente a existência de algo (o círculo) a alguma outra coisa distinta que a precede (o segmento em rotação), segundo uma regra invariante de produção (a rotação por uma de suas extremidades).

Da mesma forma, as equações da Física podem expressar ora juízos analíticos ora sintéticos. Quando escrevemos, por exemplo, que a = F/m, estamos associando a aceleração de um objeto a uma configuração de forças que procede de sua vizinhança sendo-lhe externa e transitória, constituindo-se assim um juízo sintético. No entanto, quando escrevemos que a = dv/dt, trata-se de uma definição de aceleração, ou o nome com que designamos a derivada temporal da velocidade, o que nenhuma informação acrescenta ao nosso entendimento.

Vejamos um marcante exemplo dado pelo próprio Kant, acerca da causalidade:

Tomemos a seguinte proposição: tudo o que acontece tem uma causa. No conceito de algo que acontece, penso, na verdade, em uma existência, diante da qual há passado tempo e de onde posso deduzir juízos analíticos. Mas o conceito de causa está completamente fora daqueles, indicando algo fora do acontecimento (…). Como, então atribuir ao que acontece algo que lhe é completamente estranho? E como conhecer que o conceito de causa ainda que não compreendido no de acontecer, a ele se refere e até lhe pertence necessariamente? O que é essa incógnita X em que se apóia o entendimento quando crê descobrir fora do conceito A um predicado que lhe é alheio e, no entanto, unido a ele? Não pode ser a experiência, posto que a referida proposição reúne as duas idéias (o que acontece e algo que lhe antecede) não só de um modo geral como também com o caráter de necessidade, ou seja, a priori10.

Schopenhauer que em muitos pontos discorda de Kant, a respeito da causalidade, no entanto, lhe faz coro defendendo a sua prioridade:

A forma mais generalizada e mais essencial de nosso intelecto é o princípio da causalidade; é somente em virtude de tal princípio, sempre presente em nosso espírito, que o espetáculo do mundo real pode oferecer-se às nossas objetivas como um todo harmônico, dado que ele nos faz conceber imediatamente como efeitos as afecções e as modificações sobrevindas aos órgãos da nossa sensibilidade. Apenas experimentada a sensação sem que haja necessidade de alguma educação ou experiência preliminares, passamos imediatamente dessas modificações às suas causas, as quais (pelo próprio efeito dessa operação da inteligência) se nos apresentam como objetos situados no espaço. Disso resulta, incontestavelmente, que o princípio de causalidade nos é conhecido a priori, isto é, como um princípio necessário relativamente à possibilidade de qualquer experiência em geral. (…) O princípio de causalidade está solidamente estabelecido a priori, como a regra geral a que estão submetidos, sem exceção, todos os objetos reais do mundo exterior. O caráter absoluto desse princípio é uma conseqüência própria de sua prioridade11.

Enquanto os principais filósofos europeus do continente tais como Leibniz, Spinoza, Descartes, Malebranche e Wolff, dentre outros, eram racionalistas unânimes em defender o princípio “causa sive ratio,” bem como a prioridade da razão sobre a experiência, para os empiristas — em sua maioria, britânicos, como F. Bacon (1561, 1626), Hobbes (1588, 1679), Locke (1632, 1704), Hume (1711, 1776), Berkeley (1685, 1753) — a causalidade era tão-somente uma ideia desenvolvida a partir da experiência de percepção repetida, sincrônica e regular de dois fenômenos sucessivos. As ideias assim decorrem uma das outras como princípio e consequência, porém nada garante que no mundo real os fenômenos decorram uns dos outros. A conexão é sempre entre ideias associadas às sensações, e não das coisas em si existentes no mundo, ao qual não atribuíam qualquer independência ou inteligibilidade. Era o começo da famosa contenda entre a filosofia continental racionalista e a filosofia insular empirista que alguns historiadores bem-humorados denominaram de “guerra dos 100 anos”.

O filósofo, político e historiador inglês John Locke, um contemporâneo de Newton, em 1689, no Ensaio sobre o entendimento humano, sugere que todo o conhecimento surge da experiência e das sensações monitoradas pela razão, e não diretamente desta, como havia proposto Descartes, e como defendia Leibniz. Discordando ainda do filósofo francês, não haveria segundo Locke ideias inatas e nem inspirações divinas. A base para o conhecimento se dá através da experiência e não da razão, sendo esta precedida por aquela. Tornaram-se célebres suas citações “todas as crianças nascem como telas em branco,” e “não há nada na mente, a não ser o que estava antes nos sentidos“: é a experiência advinda dos sentidos que escreve a lousa do espírito humano.

Locke chega até a negar a causalidade, isto é, uma cadeia de causas e efeitos sucessivos no tempo. Acredita ele que o que consideramos como causalidade é, na verdade, puro hábito sensorial:

Algumas de nossas idéias têm correspondência e conexões naturais entre si; é função e primazia de nossa razão traçá-las e mantê-las juntas naquela união e correspondência que são fundadas nos seus seres particulares. Além disso, existe outra conexão de idéias totalmente devidas ao acaso ou ao hábito; idéias que por elas próprias não têm afinidade são de tal forma unidas nos espíritos de alguns homens que se torna difícil separá-las permanecendo elas juntas e tão logo uma, a qualquer tempo, é entendida, sua associada surge… Que existam estas associações de idéias promovidas pelo hábito na mente da maioria dos homens, creio que ninguém que tenha se examinado, poderá questionar (…) as quais atuam de modo tão forte e produzem efeitos tão regulares que parecem naturais; e são por isso assim chamadas, embora de início não tivessem nenhuma idéia original, mas tão-somente a conexão acidental de duas idéias12.

O filosofo escocês David Hume leva mais adiante as ideias de Locke abolindo completamente a existência independente de um “mundo real,” ou de relações de causa e efeito. Para Hume, tudo o que se pode conhecer surge das sensações e das percepções sensoriais, i. e. da experiência e das observações:

Arrisco-me a afirmar, a título de uma proposta geral que não admite exceções, que o conhecimento dessa relação (causa e efeito) não é, em nenhum caso, alcançado por meio de raciocínios a priori, mas provém inteiramente da experiência […] Imaginemos se (…) poderíamos ter inferido desde o início que uma bola de bilhar iria comunicar movimento por meio de impulsos, e que não precisaríamos ter aguardado o resultado (do choque) para nos pronunciarmos com certeza acerca dele. Tal é a influência do hábito. (…) Nós nunca experimentamos, de fato, um objeto, apenas impressões de sua cor, forma, consistência, gosto etc. da mesma forma, as coisas simplesmente acontecem uma depois da outra. Não podemos nem mesmo dizer que uma coisa determina que outra aconteça. Podemos observar uma coisa constantemente se seguindo à outra, mas não há conexão lógica entre as duas e nenhuma razão lógica pela qual devam acontecer em seqüência no futuro. Não temos outra noção de causa e efeito a não ser a de certos objetos que estiverem sempre associados13.

O que não é percebido pelos sentidos, e depois representado por ideias, simplesmente não existe. Para alguém que nunca viu a Lua, ela simplesmente nunca existiu. Esse princípio empirista foi sucintamente expresso por Berkeley, da seguinte forma: esse est percipi (ser é ser percebido). Assim se num vilarejo o sino toca pouco depois do Sol nascer, consumado o hábito de ver a luz do Sol e a seguir ouvir o repicar dos sinos, para os empiristas, as pessoas acreditarão que é a luz do Sol que faz os sinos dobrar. Para Hume, a causalidade não pertence ao mundo objetivo, mas é tão-somente uma associação de ideias conexas. Segundo exemplo clássico do próprio filósofo escocês, de tanto vermos uma pedra estilhaçar uma vidraça toda vez que virmos uma pedra aproximar-se da vidraça associaremos por hábito a ideia de sua ruptura, não havendo implicação causal real entre o movimento da pedra e a consequente ruptura da vidraça. Para os empiristas, não há, portanto, conexões causais factuais, mas associações de ideias extraídas da experiência sensorial; e notadamente para Hume, só há inteligibilidade na esfera situada dos “sentidos para dentro” (a esfera das percepções e ideias) e não dos “sentidos para fora,” sendo assim a “esfera real,” ou seja, “o mundo objetivo,” incognoscível. Neste sentido, o empirismo pode ser considerado um idealismo não racionalista, onde imperam o hábito e a contingência dos fatos, em oposição à ordem e à necessidade das leis, sejam elas provenientes da razão humana, sejam da razão do mundo. Como veremos a partir do cap. VII, para alguns epistemólogos, o empirismo influenciou, em certos sentidos, a interpretação da TQ feita por alguns representantes idealistas da escola de Copenhague.

Será a causalidade, como defendem Kant, Schopenhauer e antes destes, Leibniz, uma operação necessária do intelecto que precede a experiência atribuindo a gênese de um fenômeno a outro que o precede? Será ainda um princípio ontológico da natureza causa sui, como defende Spinoza? Ou, pelo contrário, será a causalidade, segundo Locke e Hume, uma mera percepção sensorial repetida de eventos que entre si objetivamente nada têm em comum? A causalidade existe no mundo de fato, como quer Spinoza, ou apenas em nossa consciência, que organiza fatos brutos, como defende Kant? Ou ainda: é decorrente de um mero hábito de observação de eventos contingentes que se repetem, como dizem os empiristas ingleses?

Para os racionalistas, geralmente do continente europeu, a razão opera, pois, com princípios inatos, atemporais e de validade universal que precedem a experiência. Leibniz rejeita o empirismo de Locke, pois para ele a experiência advinda dos sentidos só cria a ocasião para o conhecimento dos princípios inatos. Parodiando Locke, diz Leibniz: “Nada há no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos … a não ser o próprio intelecto“ — e acrescenta no prefácio de sua famosa obra Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano:

Os sentidos se bem que necessários para todos os nossos conhecimentos atuais não são suficientes para dar-no-los todos, visto que eles só fornecem exemplos, ou seja, verdades particulares ou individuais. Ora, todos os exemplos que confirmam uma verdade de ordem geral, qualquer que seja o seu número, não são suficientes para estabelecer a necessidade universal desta mesma verdade, pois não segue que aquilo que aconteceu uma vez tornará a acontecer da mesma forma (…)

(…) É possível que a nossa alma seja em si tão vazia, que não é nada sem as imagens que recebe de fora? Estou certo que o nosso autor (Leibniz refere-se a Locke) não poderia aprovar tal conseqüência. Aliás, onde não se encontram lousas que não se diversifiquem em algo?

Só a razão é capaz de encontrar finalmente conexões certas na força das conseqüências necessárias, o que dá muitas vezes a possibilidade de prever o acontecimento sem ter necessidade de experimentar as conexões sensíveis das imagens (…)14.

A partir deste ponto, permito-me fazer uma crítica mais quantitativa acerca da polêmica entre racionalistas e empiristas. Empregarei para tal algumas propriedades matemáticas de dois ou mais fenômenos periódicos sincronizados e, na seção seguinte, irei além, extraindo da Física newtoniana exemplos e contraexemplos simples de fenômenos periódicos sincronizados e outros que, embora completamente dessincronizados, podem estar vinculados causalmente. Com esse procedimento, pode-se questionar até que ponto a causalidade pode ser considerada como mera experiência de repetição (empiristas) ou, se pelo contrário, é uma operação necessária da natureza (Spinoza) ou ainda do entendimento (Kant). Questionarei também os limites de validade filosófica deste procedimento. A partir daqui estarei, paradoxalmente, utilizando a Física para investigar a origem de seu conhecimento.

Imaginemos dois fenômenos intermitentes e periódicos, ou seja, que se repetem em tempos regulares T1 e T2 como, por exemplo, o piscar de luzes de um farol. Se existirem dois números inteiros n1 e n2 tais que n1.T1= n2.T2 (eq.1), o que é o mesmo que afirmar que a razão T1/T2 é um número racional, os dois fenômenos ocorrerão simultaneamente, sempre após n1 repetições do primeiro ou n2 do segundo, estando em nítida correlação, e embora podendo ser independentes entre si, darão a quem os observa uma sensação de vínculo, assim como dois instrumentos musicais tocando juntos “no mesmo ritmo”. No entanto, se a razão entre os períodos é um número irracional (que não pode ser escrito na forma n1/n2) jamais os fenômenos voltarão a ser simultâneos pulsando sem sincronia como dois faróis piscando fora de fase ou como dois músicos tocando “fora de ritmo”. O observador terá uma forte sensação de independência e desvinculação entre os dois fenômenos.

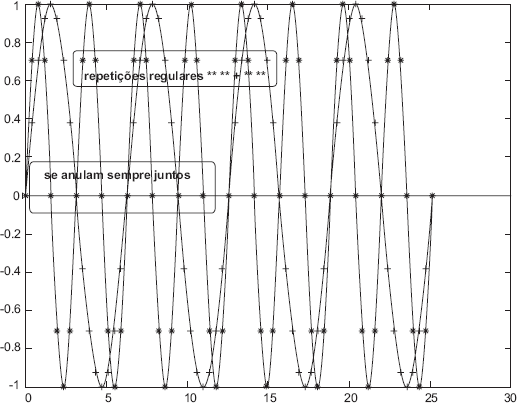

Figura IV-1: Correlação entre dois fenômenos F e f que pulsam em sincronia. A cada três pulsos de * ocorrem dois pulsos de +. Os períodos estão na razão de 2/3. F e f poderiam ser os sons de dois instrumentos musicais que a cada compasso | | emitem respectivamente 3 e 2 notas. No primeiro compasso f permanece em pausa.

Na figura IV-1 (acima), a um grupo de 3 pulsações * corresponde um outro grupo de 2 pulsações +. Nesse exemplo, a racionalidade numérica implica em uma indiscernibilidade entre causalidade e sincronia. O primeiro pulso * de Fn+1 será sempre simultâneo ao primeiro pulso + de fn, o que produzirá a quem os percebe um hábito de correlação e/ou vinculação entre os dois fenômenos. Em outras palavras, é impossível saber apenas através das sensações se entre F e f existe uma relação causal ou uma mera sincronia.

À guisa de um melhor entendimento, poder-se-ia imaginar que nesse exemplo, F e f são dois instrumentos musicais tocando uma partitura na qual está escrito que a cada compasso (representado pelo símbolo |…|), F executa 3 notas musicais enquanto que f, 2 notas. A partitura também indica que o primeiro compasso cabe a F, com f em pausa. O ouvinte poderia supor que são os sons de F que causam os de f.

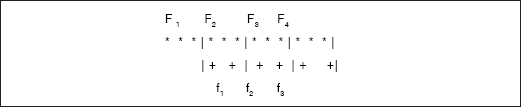

Consideremos agora uma causa A que se repete intermitentemente com período TA produzindo desta feita dois efeitos B e C com períodos TB e TC, de tal sorte que nATA = nBTC = nCTC. (eq. 2), os efeitos B e C têm períodos que obedecem também à condição de racionalidade e estarão a causa e seus dois efeitos em sincronia ocorrendo simultaneamente após o tempo finito na Ta. (ver figura IV-2)

Figura IV-2: A causa A produz dois efeitos B e C nas razões de 3/2 e 3/4. Existe uma relação causal A→B e A→C, mas apenas uma sincronia entre B e C. Neste exemplo, A pode ser o maestro e B e C dois instrumentos musicais.

De tanto percebermos a sincronia entre os três fenômenos acabaremos por acreditar que não há diferença alguma entre a produção de B por A e a sincronia entre B e C. O argumento mantém-se ainda que a causa A cessasse. Neste caso, B e C também cessariam dando a impressão que se produzem, e se A voltasse a atuar produziria mais uma vez seus efeitos B e C, reforçando a impressão de que estes se produzem.

No exemplo musical, dado anteriormente, A poderia ser um regente que a cada 3 movimentos com a mão indicaria a duração de um compasso, B seria um instrumento que deve tocar duas notas a cada compasso enquanto que C, 4 notas. Um ouvinte que não estivesse vendo o regente (em uma gravação, por exemplo), poderia pensar que é o instrumento B que induz C a tocar, o que não é verdadeiro. O fato ocorre realmente nas orquestras.

Para os empiristas, portanto, não se pode saber se os três fenômenos A(*), B(+) e C(-) são vinculados diretamente por uma condição causal ou se meramente repetem-se sincronicamente ad infinitum por terem seus períodos relacionados racionalmente, entre si15.

Analisemos agora mais detalhadamente a questão acima levantada acerca da sincronia entre causa e efeito num dos sistemas mecânicos mais simples que é o oscilador de massa m e constante elástica k, forçado por uma força periódica: F = Fosen ωt e com atrito desprezível.

A equação que descreve o fenômeno se escreve:

Consideraremos a causa como sendo a força oscilante Fo sen (ωt) e o seu efeito mais imediato a aceleração a(t) do corpo de massa m. A solução dessa equação, para o corpo inicialmente em repouso na origem é:

Onde:

ωo = (k/m)1/2, é a frequência natural do oscilador harmônico e ω, a frequência da força oscilante.

Vemos assim que o efeito a(t) é a soma algébrica de duas senóides de frequências distintas cuja relação determinará de forma marcante as características da função. Analisemos as várias possibilidades:

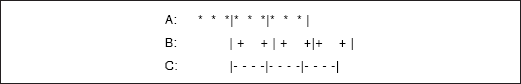

a) ωo = ω No caso das frequências natural e forçada serem iguais o numerador e denominador são nulos e a função a(t) torna-se indeterminada. Expandindo-se a função em série de Taylor até os termos de segunda ordem em δω = ω –ωo, pode-se mostrar que a(t) ≅ Fo/2m [ωot cos(ωot) + sen(ωot)]16. O primeiro termo é um cosseno cuja amplitude cresce linearmente com o tempo e acaba mascarando o segundo termo, o que significa que o corpo oscilará com a frequência ωo natural do oscilador, atingindo amplitudes cada vez maiores, podendo teoricamente chegar — na ausência completa de atrito — ao infinito. Acontece o chamado fenômeno da ressonân-cia no qual a causa F e seu efeito a(t) oscilarão isocronamente numa situação que remete ao principio metafísico de Leibniz, “causa aequat effectum,” pois a causa converte-se em seu efeito, transferindo-lhe a sua potência (ver Figura IV-3).

Figura IV-3: O fenômeno da ressonância: A força-causa (+) transfere-se à aceleração-efeito (o), havendo uma forte correlação entre ambas. Observando os fenômenos, diretamente pelos sentidos ou olhando os gráficos, qualquer um poderá facilmente descobrir que são causa e efeito.

b) Consideremos agora a situação em que ωo/ω = no/n ≠1 (eq. 1), isto é, a razão das frequências é um número racional diferente de 1. Neste caso, a aceleração a(t) — bem como a elongação e a velocidade do corpo — será periódica com período Ta = noTo = n T, o que é a condição de sincronia entre causa e efeito apresentada na seção anterior. A cada n oscilações da causa-força ou no oscilações do oscilador harmônico livre, causa e efeito estarão em fase, dando a quem os observa a sensação de estarem vinculados por algum nexo causal (ver Figura IV-4)

Figura IV-4: Num oscilador forçado, se a frequência da força-causa (*) guardar a proporção de 2:1 com a frequência natural, o efeito-aceleração (+) se anulará junto periodicamente. Os padrões de repetição da causa e seu efeito são sempre regulares. Como no exemplo anterior, poder-se-á sem dificuldade descobrir as regularidades e investigar a relação de causa e efeito.

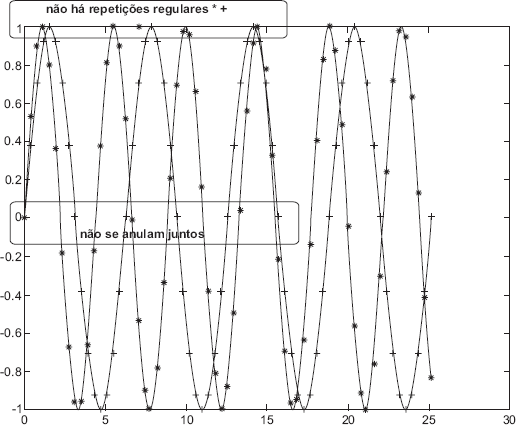

c) Consideremos finalmente a hipótese de que ωo e ω são tais que não possam existir dois inteiros tais que satisfaçam a eq. 1, ou seja, há uma irracionalidade numérica entre as duas frequências. Nesse caso a causa-força e efeito-aceleração estarão sempre fora de fase — ou fora de ritmo como diriam os músicos — dando a quem os observa uma sensação oposta aos dois casos anteriores: parece não haver nenhum vínculo entre as grandezas observáveis levando à crença que força e aceleração são absolutamente independentes (ver Figura IV-5)

Figura IV-5: Se a razão de frequências for irracional, a força (*) e aceleração (+), embora comecem juntos em t=0, nunca mais recomeçarão juntos, e não existem pontos nem padrões comuns de repetição. Alguém que apenas observe os dois fenômenos, ou consulte esses gráficos, não poderá sequer suspeitar que exista uma relação oculta de causa e efeito entre eles.

No primeiro e segundo casos, quando uma causa externa vibra com a mesma frequência ou com frequências múltiplas da frequência natural de um sistema, um observador (portanto um estudante fazendo um experimento em sala de aula) pode, diretamente através de seus sentidos ou com o auxílio de gráficos, perceber a correlação entre a causa e seu efeito. A isocronia do primeiro caso e a sincronia do segundo produzem-lhe por repetição de experiências sensoriais, o hábito de associar a força à aceleração do corpo17. Neste caso, os empiristas parecem estar corretos: o condicionamento nos leva a associar fenômenos aos pares ao qual denominamos de causa e efeito sem que na natureza nada ocorra que os vincule de fato, levando Hume à sua famosa expressão: “cause and effect are conjoined but not constrained“ (causa e efeito estão juntos, mas não vinculados).

Entretanto, no caso em que causa e efeito vibram em frequências que não são múltiplas (ou razão de inteiros), (caso c, Figura IV-5) nem os órgãos dos sentidos, nem os gráficos do fenômeno, poderão estabelecer vínculos ou correlações entre eles. Desta forma, nenhum juízo empírico (sintético a posteriori) poderá ser estabelecido. Conclui-se assim que:

1 – Pode haver causalidade entre dois fenômenos sem correlação entre eles (Figura IV-5).

2 – Pode haver correlação entre dois fenômenos sem causalidade. (Figura IV-2)

3 – Nem sempre será possível encontrar causalidade a partir dos fenômenos.

Desta forma, um estudante que esteja num laboratório de aula experimental, observando o fenômeno, não poderá, por mais que se esforce, estabelecer uma relação de causa e efeito entre a força e a aceleração extraída apenas dos fatos empíricos, mesmo em um dos sistemas físicos mais simples da natureza como um oscilador harmônico forçado com atrito desprezível. O que dizer de fenômenos mais complexos como osciladores acoplados?

Acredito, pois que isso enfraquece a posição empirista, e, por conseguinte, a de um ensino de cunho empirista-indutivista fortemente recomendado por parte dos livros-texto que costumam ser adotados nas universidades brasileiras, como se depreende, logo nas páginas iniciais de alguns textos que frequentemente constam das referências bibliográficas de boa parte das ementas de disciplinas de Física básica:

Tudo que sabemos do mundo físico e sobre os princípios que governam seu comportamento foi aprendido da observação dos fenômenos da natureza18.

As leis da física são generalizações de observações e de resultados experimentais19.

A física, como ciência natural, parte de dados experimentais (…) através de um processo indutivo, formular leis fenomenológicas, ou seja, obtidas diretamente dos fenômenos observados20.

Nas duas primeiras citações acima um “nem“ antecedendo os quantificadores universais seria providencial… “ Nem tudo que sabemos “(…), “ Nem todas as leis “(…) A terceira citação acima, de autoria de um de meus mestres de juventude, prof. Nussensveig, tampouco resiste a um “nem“: “A física, como ciência natural, nem sempre parte de dados experimentais(…)“

Cabe-nos agora refletir sobre três questões epistemológicas de grande importância:

1 – A causalidade habitaria uma realidade ontológica, como defendem Spinoza e Leibniz; conduzindo-nos a um princípio de causalidade racional e realista no sentido de uma “causalidade forte,” isto é, ontologicamente dada na natureza?

2 – Seria ela apenas um aparato mental necessário e apriorístico para que o intelecto possa ordenar e classificar os fenômenos de acordo com leis universais, como define Kant?

3 – Será ela uma mera associação de ideias provocadas pelo hábito de observação repetida, isto é, apenas uma associação de ideias diretamente extraídas da experiência, como defendem os empiristas e os livros-texto citados?

As respostas longe de serem unânimes ainda hoje suscitam dúvidas e polêmicas. A questão é complexa, e várias escolas filosóficas procuram soluções que mesclam as questões acima levantadas, visando à síntese entre posições antagônicas. Não obstante a complexidade do tema, poder-se-ia, entretanto, extrair algumas ilações do exemplo simples do oscilador harmônico forçado. Por ora, posso responder que a Física, através dos exemplos dados, descarta a terceira posição epistemológica. Defendo assim o ponto vista spinozista, no sentido de uma “causalidade forte,” ontologicamente dada na natureza, em associação às ideias que dela fazemos ou no sentido kantiano em que a causalidade expressa por uma lei (a segunda lei de Newton) é um juízo a priori, independente de qualquer experiência. Esse juízo é necessário para a organização do entendimento da própria experiência ou da realidade que, no entanto, para Kant, é inatingível. Ponto de vista que G. Pascal defende ao comentar as categorias do entendimento:

Não é a experiência que nos capacita conhecer a relação objetiva dos fenômenos. Ao contrário, é só o conceito a priori da relação de causa e efeito que pode dar unidade objetiva à experiência, permitindo-nos perceber uma ordem real. Pela causalidade percebemos na mudança, não uma seqüência qualquer, mas necessária; ela torna necessária, na percepção do que acontece, a ordem das percepções sucessivas. Não existe, pois conhecimento objetivo senão pela regra que estabelece uma ligação necessária entre um acontecimento dado e outro que o precedeu, ou seja, pela causalidade. Sem esta o mundo seria como um sonho; conhecer é, pois conhecer pelas causas; compreender um fenômeno é apreendê-lo como conseqüência necessária de outro (…) Portanto, longe de ser um conceito derivado da experiência, como julgava Hume, a causalidade é a própria condição da experiência. (grifo é meu), a forma a priori que estabelece um nexo necessário na sucessão subjetiva das minhas representações (idéias) que permite referi-las a uma realidade objetiva”21.

Esse questionamento, entretanto, não poderá se decidir entre uma causalidade forte ou fraca. Assim, o fato de a causalidade ser uma categoria gnosiológica do entendimento humano ou um princípio ontológico de causalidade da natureza em si transcende os limites possíveis desta discussão. Acredito que este limite situa-se além da Física.

Não é novidade para os pesquisadores da área de ensino de Física que as ideias aristotélicas, que raramente são apresentadas nos livros textos de Física, ou então expostas de maneira a parecerem quase ridículas, são, na verdade, mais intuitivas que as ideias newtonianas. De fato, observamos na prática do dia-a-dia, uma pedra cair mais rapidamente que uma bolinha de papel e jamais observamos uma carroça deslocar-se sem um cavalo na frente! São ideias assim extraídas diretamente do senso comum e da experiência cotidiana, ao passo que o mesmo não se pode afirmar da Física newtoniana, devendo-se isso, a meu ver, à antecedência (prioridade) da causalidade entre força e aceleração, em relação à experiência imediata dos sentidos. Segundo E.P. Camargo:

As convicções aristotélicas de lugar natural e a de que todo movimento associa-se a uma força têm-se demonstrado característica básica da relação do pensamento e dos conceitos pré-newtonianos de movimento. Contudo, no que se refere ao movimento de projéteis, as experiências causais dos estudantes detêm analogias com a idéia de força impressa de Hiparco/Filoponos e com a teoria do impetus de Buridan e seus seguidores (…)22.

Como expõem os autores do artigo acima mencionado, os alunos de Física contemporâneos, sejam eles deficientes de algum órgão sensorial ou quer gozem da plenitude de seus sentidos, operam com conceitos muito mais próximos da mecânica aristotélica que da newtoniana, ou seja, com o senso comum diretamente empírico. Assim, supondo que uma mente “tábula rasa” ou “tela em branco” seja igual ao longo da História, entendo que o empirismo inglês primordial, cujos representantes mais importantes eram contemporâneos de Newton, criaram uma teoria do conhecimento mais próxima da Física aristotélica que da newtoniana. Não faltam razões históricas e pedagógicas para que os alunos de Física básica sejam espontaneamente mais empiristas do que racionalistas. Afinal, eles são doutrinados, desde o 2° grau, a achar que “todas as leis da Física vêm da experiência,” o que é uma leitura equivocada ou radical demais da História da Física.

A passagem de uma “física do senso comum de experiências repetidas” para uma “física de postulados e princípios racionais apriorísticos” é assim uma árdua tarefa pedagógica que os educadores devem perseguir com afinco, prevendo de antemão as dificuldades com as quais irão se deparar. De fato, historicamente coube a Kant, mais de um século depois dos Principia de Newton, romper com o empirismo primordial, no sentido que nem todas as ideias procedem diretamente da experiência sensorial, sendo dentre estas a causalidade, uma das mais importantes.

Einstein, após ter desenvolvido as equações da TRG, expressou-se das seguintes formas, acerca do excesso de empirismo que dominou a investigação científica no final do séc. XIX:

(…) Uma teoria pode ser testada pela experiência, mas não existe meio de se desenvolver uma teoria a partir da experiência. Equações de tal complexidade como as do campo gravitacional somente podem ser encontradas através da descoberta de uma condição matemática logicamente simples que determine as equações completamente. Uma vez que temos essas condições formais suficientemente fortes, precisamos apenas de um pequeno conhecimento dos fatos para a elaboração de uma teoria23.

O preconceito — que não desapareceu até hoje — consiste em acreditar que os fatos podem e devem fornecer, por si mesmos, conhecimento científico, sem uma construção conceitual livre. Esse modo de pensar só é possível quando não se leva em conta a livre escolha dos conceitos os quais, por meio dos resultados positivos e longo tempo de uso, parecem (grifo do autor) estar diretamente ligados ao material empírico24.

Permito-me agora parodiar a famosa polêmica entre Locke e Leibniz: “Tudo que está no intelecto passou antes pelos sentidos” (disse certa vez, Locke) … “com exceção do próprio intelecto (completou Leibniz) … dos Srs. Einstein, Newton e Kant, é claro! (completaria).

A intermitência periódica acrescida à racionalidade numérica de dois ou mais fenômenos nos induz um hábito de percepção que leva à impossibilidade de discernimento entre causalidade e correlação. Nesse sentido, Hume e os empiristas estão certos. No entanto, mostrou-se anteriormente que certos fenômenos periódicos podem ser correlacionados, mas não vinculados causalmente enquanto que outros, pelo contrário, são causalmente vinculados, e não correlacionados. A Física newtoniana nos oferece muitos exemplos simples em que isso ocorre, não existindo nenhuma possibilidade de, através de uma experiência imediata dos sentidos, estabelecer sequer correlações entre dois fenômenos, e, portanto, muito menos, causalidade. Neste caso, não se poderia extrair diretamente da experiência uma lei que os relacione causalmente, ou seja, a causalidade não poderia ser inferida ou induzida da mera repetição sensorial, porquanto esta não existe. Haveria assim a necessidade de uma categoria apriorística para a organização dos fenômenos, em forma de leis universais e necessárias, reflitam elas uma realidade em si ou apenas o nosso entendimento acerca do mundo. Nesse sentido, a Física newtoniana é mais bem condizente com a teoria kantiana de conhecimento do que com o empirismo clássico, ou dito de outra forma: depois das leis de Newton, a teoria do conhecimento teve de ser repensada, cabendo a Kant esta gigantesca tarefa. Pretendo nos próximos capítulos mostrar que a ideia de causalidade forte como princípio ontológico de causalidade condizente com o spinozismo, será adotada por Einstein na TR, na qual será abandonada a ideia kantiana de um espaço e de um tempo como intuições absolutas e apriorísticas do espírito humano.

Pedagogicamente a reflexão feita neste capítulo serve para que os mestres sejam mais condescendentes com o aristotelismo de seus discípulos, quando estes pensarem que uma bolinha de papel cairá em qualquer circunstância mais lentamente do que uma de chumbo, ou quando acreditarem que uma carruagem só pode ser mantida em movimento por um cavalo na sua frente. Por outro lado, como nos alertou Einstein, os mestres também devem ser menos empiristas que os textos recomendam através de exaustivos programas de experimentos antes de se esboçar qualquer ideia. Ou ainda os fazem acreditar que a relação entre força e a aceleração é nítida a ponto de poder ser facilmente estabelecida pelos sentidos. Igualmente, os mestres devem instigar seus aprendizes ao pensamento livre que às vezes se move dando saltos, guiado apenas pela intuição, pois que por detrás de fatos aparentemente desconexos podem ocultar-se leis e relações. Serão estas, no entanto, meras construções humanas ou ontologicamente pertencentes à estrutura do universo? A Física pôde nos ser útil para interessantes reflexões acerca da origem do conhecimento humano, mas é incapaz de nos revelar qualquer coisa acerca de sua essência. Neste ponto, permaneceremos sem resposta, não nos restando, por ora alternativa, senão seguir perguntando: a causalidade é um princípio da natureza ou apenas uma categoria do entendimento humano: Spinoza ou Kant?