8

El estrés alostático

La alostasis energética

Ya hemos señalado que una de las funciones esenciales de cualquier ser vivo es la alimentación. Mediante este proceso adquiere energía del entorno y la convierte en energía propia que puede utilizarse para ejecutar todas las funciones que determinan la vida. Por eso, a lo largo de miles de años de evolución, los seres vivos han desarrollado mecanismos para aprovisionarse de energía y almacenar los excedentes como reserva de grasa para sobrevivir cuando hay escasez de alimentos y durante el tiempo necesario hasta que encuentran nuevas fuentes de aprovisionamiento. Estas adaptaciones a la abundancia y a la escasez de alimentos suceden mediante mecanismos alostáticos muy importantes en la especie humana.

Los seres humanos hemos pasado mucha hambre a lo largo de nuestra historia evolutiva. El genetista Oppenheimer proclama que «somos hijos del hambre». A lo largo de las diferentes etapas de nuestra evolución nunca hemos sido fuertes ni hemos corrido a gran velocidad, ni siquiera hemos tenido colmillos ni garras. Consideremos que las armas realmente eficaces, como las lanzas y las flechas, capaces de matar a distancia, son una adquisición muy reciente. Además, el escenario en el que ha transcurrido nuestra evolución en los últimos dos millones de años (el este de África) ya era una región bastante seca, una zona donde encontrar frutos y otros vegetales comestibles era difícil.

En estas condiciones de indefensión y falta de alimentos, nuestra especie se tuvo que ir adaptando a las condiciones ambientales para mantener la homeostasis energética que le permitiera sobrevivir y reproducirse. La solución fue desarrollar respuestas alostáticas. Pero estos mecanismos alostáticos, que fueron diseñados por la evolución para permitir la supervivencia bajo todas las condiciones ambientales que sufrieron nuestros ancestros, se vuelven en contra de nuestra salud cuando este diseño evolutivo se enfrenta a la opulencia y al estilo de vida de nuestra sociedad desarrollada. Algunas de las principales enfermedades que hoy nos afectan, como describiremos en el capítulo siguiente, tienen esta causa.

Mecanismos alostáticos del ayuno

Volvamos con el clan de antecesores paleolíticos a los que vamos siguiendo en los avatares que sufren en su vida cotidiana por la supervivencia y la reproducción. Imaginemos que una gran sequía asola desde hace meses la región en la que habitan. La escasez de alimentos es grave. Durante los primeros días de carencia se ponen en marcha una serie de mecanismos homeostáticos, que ya hemos visto, para intentar mantener constantes algunos parámetros esenciales en su medio interno.

Pero cuando la situación se prolonga demasiado y la homeostasis está en peligro, el organismo pone en marcha mecanismos alostáticos con los que superar esa grave situación. Su propósito es facultar al organismo para adaptarse a esas circunstancias ambientales desfavorables y lograr sobrevivir hasta que lleguen tiempos mejores. ¿Qué mecanismos intervienen?

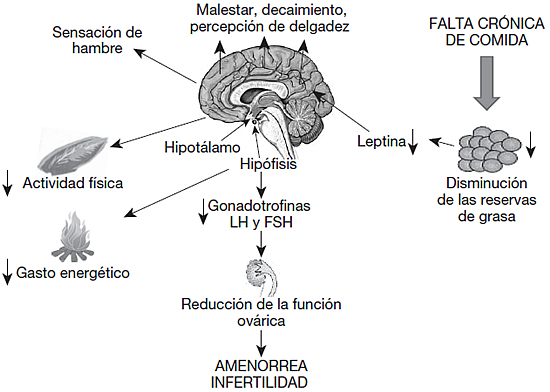

En nuestro organismo, como en un automóvil, la falta de combustible enciende poderosas señales de emergencia. Durante los primeros días de hambruna, nuestros antecesores sobrevivían consumiendo las reservas de grasas acumuladas, lo que les hacía adelgazar. Para estimular al organismo a combatir la falta de alimento se activa un mecanismo muy eficaz. Cuando desciende la cantidad de grasa corporal se reduce la secreción en las células grasas de una hormona llamada leptina (de leptos, «delgado» en griego). Esta hormona se encarga de coordinar los mecanismos de alostasis en el ayuno prolongado.

FIGURA. La adaptación a la falta de alimento depende sobre todo de la leptina. Esta hormona deja de producirse cuando disminuyen las reservas grasas, y es la señal que indica al cerebro que debe comenzar a preparar el organismo para resistir a esta situación de estrés.

Cuando determinados núcleos cerebrales detectan que les llega menos leptina de lo habitual, interpretan que existe una falta de nutrientes y activan la situación de emergencia alostática y, en consecuencia, la respuesta de estrés correspondiente. Por una parte aparece la sensación de hambre: la imperiosa necesidad de comer lo que sea. Por otra parte se reduce la actividad motora, es decir, nuestros ancestros experimentaban menos ganas de moverse. También se desinhibe el sistema nervioso simpático, lo que desencadena hipotensión y que se reduzcan el ritmo cardiaco y la producción de energía del organismo. Todos estos mecanismos sirven para ahorrar combustible.

Es decir, nuestro organismo está diseñado por la evolución para que cuando se pierden de forma rápida las reservas de energía (la masa grasa), además de estimularse la sensación de hambre, se reduzca el gasto metabólico con el fin de ahorrar la energía que escasea y que se puede necesitar en alguna emergencia futura. En la actualidad, esto tiene una consecuencia práctica desagradable: cuando uno se somete a un plan de adelgazamiento, pierde peso rápidamente durante los primeros días; luego se estabiliza su peso y no adelgaza aunque siga con la misma dieta. Lo que ocurre es que el organismo ha puesto en marcha las adaptaciones alostáticas y ha reducido el gasto energético. En este caso, si se quiere seguir adelgazando no hay más remedio que ajustar una dieta más estricta (o aumentar el gasto por ejercicio físico). Estos mecanismos alostáticos evolutivos son una de las causas fundamentales de los fallos de los planes para adelgazar.

La inhibición del gasto superfluo

En situaciones de hambruna el organismo pone en marcha mecanismos nerviosos y hormonales (estrés alostático) que reducen los gastos más superfluos en relación con la supervivencia del individuo, que es la tarea esencial en ese momento. Uno de estos dispendios que hay que suprimir es la reproducción (la supervivencia del individuo es prioritaria), lo que sucede fundamentalmente en el organismo de la hembra de la especie.

Todas las hembras de mamíferos inhiben su fertilidad cuando se dan condiciones de hambruna. Eso lo saben bien los ganaderos, que ven cómo nacen menos terneros en épocas de sequía. También se observa esta adaptación alostática en la mujer: pierde la fertilidad cuando se da una gran pérdida de masa grasa. Por ejemplo, en algunas deportistas de élite se frena la ovulación y se crea una situación transitoria de infertilidad. Este «sexismo alostático» se debe a que la mujer (como cualquier hembra de cualquier especie) invierte mucho más tiempo y energía en la reproducción (embarazo, lactancia, cuidados infantiles) que el macho (un poco de esperma y algo de movimiento en el cortejo y en el apareamiento). La naturaleza ha diseñado ese mecanismo alostático para que la fertilidad en las hembras se reduzca en condiciones de penuria nutricional para evitar así el riesgo de una maternidad en condiciones tan desfavorables.

Ante las pocas perspectivas de que cambie la situación, el jefe del clan decide que deben emigrar para buscar otro asentamiento donde abunden los alimentos. Recogen sus escasas pertenencias, y los guerreros y exploradores consumen los pocos alimentos recolectados para poder conservar algo más de fuerzas y emprenden el camino. Durante esa larga emigración huyendo del hambre, los machos del clan tenían la responsabilidad de vigilar constantemente para defender al clan de los ataques de las fieras y para buscar comida mediante la caza.

En esas largas migraciones, las hembras del clan con crías a su cargo o embarazadas debían permanecer dentro del grupo cuidando de una prole tan dependiente y necesitada de atenciones constantes. En ellas, la ausencia de alimentos y el adelgazamiento por debajo de un cierto nivel les producía dos adaptaciones alostáticas particulares, que no se dan en los machos: por una parte superar la sensación de hambre, que se acompaña de una cierta sensación de bienestar, de placer incluso por su delgadez, por otra, activar la capacidad de realizar esfuerzos físicos en ausencia de alimentos. Estas adaptaciones las facultan para seguir el largo camino migratorio sin requerir apenas comida (ausencia de la sensación de hambre) y sin percibir su propia degradación física.

Dos estructuras cerebrales están implicadas en esta diferente respuesta de la hembra ante la falta crónica de alimentos: el locus cerúleo y el núcleo acumbens. Estos centros y otros núcleos cerebrales serían responsables de que en una mujer que alcance un bajo peso corporal se falsee la percepción de su propia degradación física, de su delgadez extrema. Por otra parte, ciertas agrupaciones de neuronas creaban en sus mentes una recompensa y una sensación placentera en el hecho de no satisfacer el hambre. Todos estos mecanismos ayudaban a nuestras antecesoras a sobrevivir en las largas migraciones, de semanas y meses, sin apenas probar el alimento.

Las tías solteronas: el altruismo necesario

Los seres humanos nos parecemos a las aves. Nuestras crías nacen muy inmaduras, requieren de largos cuidados hasta que son independientes y pueden alimentarse por sí mismas. Durante esta larga infancia precisan la cooperación de ambos progenitores y de los parientes cercanos (hipótesis de la abuela). Todos ellos han de proporcionar alimento a sus crías, que a veces acarrean desde largas distancias, y han de proporcionárselo de forma adecuada (por ejemplo, premasticados o predigeridos y regurgitados). Estos aspectos se analizan en mi libro La cadera de Eva, editorial Crítica.

Hace miles de años, cuando aún nuestros ancestros no habían desarrollado la tecnología para elaborar recipientes ni bolsas para transportar comida, los alimentos para las crías y para las hembras preñadas tenían que ser transportados con frecuencia dentro de los estómagos de algunas hembras que, al no tener crías a su cargo, acompañaban a los machos en sus partidas de caza. Posiblemente, esta misión la realizaran las llamadas «hembras colaboradoras» o helpers at the nest, que eran hembras que inhibían su fertilidad en beneficio de las hembras reproductoras. Acompañaban a los hombres en sus cacerías, devoraban una gran cantidad de alimento y lo almacenaban en su estómago a la vez que cargaban en sus hombros más comida. Esta capacidad de comer vorazmente gran cantidad de alimentos, para más tarde regurgitarlos al llegar a la gruta, puede haber sido una conducta de valor adaptativo y sometida a selección evolutiva.

Este mecanismo de supervivencia mediante la existencia de hembras estériles que colaboran a la alimentación del resto del grupo es muy frecuente entre los animales sociales. Sus ejemplos más claros son las obreras estériles de las colmenas de abejas o de los hormigueros.

Mecanismos alostáticos de la abundancia

Ya hemos visto que ante una situación de exceso de nutrientes, nuestro organismo procura poner en marcha mecanismos homeostáticos que mantengan dentro de unos límites los parámetros importantes de nuestro medio interno; por ejemplo, para que no aumente excesivamente la glucosa ante la abundancia de alimentos dulces, dispone de la potente hormona insulina. Pero, en ocasiones, la supervivencia del organismo y su capacidad reproductora necesitan algo más que un simple ajuste homeostático; necesitan adaptarse a una situación transitoria de abundancia poniendo en marcha mecanismos alostáticos. A lo largo de nuestra evolución, desde nuestros primeros ancestros primates, hemos ido acumulando un acervo de genes que nos permiten regestionar con mesura nuestra energía, favoreciendo la acumulación del exceso en forma de grasa y retardando el gasto en periodos de escasez: son los genes ahorradores (thrifty genes, según el genetista Neel, creador del concepto). El conjunto de todas las características metabólicas adquiridas a lo largo de nuestra evolución ha permitido que los seres humanos estemos entre los animales más grasos que existen.

Todo se convierte en grasa

Hace unos veinte millones de años, durante el Mioceno, las condiciones climáticas permitieron que los primates se expandieran por las numerosas selvas que cubrían gran parte del planeta a ambos lados de la línea del ecuador. Aquellas interminables selvas húmedas estaban pobladas por una vegetación exuberante, por plantas y árboles gigantescos cuajados de una interminable variedad de frutas que embriagaban el aire caliente y húmedo con miles de aromas.

Esta abundancia permanente posibilitó a los primates alimentarse casi exclusivamente a base de frutas, complementadas con hojas, tallos y brotes tiernos. El combustible fundamental que penetraba en el organismo de aquellos simios era la fructosa (azúcar de la fruta, de ahí su nombre). Solo unas pocas frutas son ricas en glucosa, como las uvas. La mayor parte de las frutas silvestres tienen un elevado contenido en fructosa. En estas condiciones, el metabolismo de estos primates se tuvo que organizar para que la fructosa, el principal hidrato de carbono que ingerían, y otros azúcares presentes en los alimentos vegetales pudieran cubrir casi todas sus necesidades y que se acumulara el exceso en forma de grasa. La consecuencia desafortunada de esta adaptación es que los habitantes de países opulentos nos atiborramos a diario de dulces cargados de fructosa y glucosa que nuestro organismo convierte en grasa. Esta es una de las causas principales del exceso de grasa que padecen muchas personas.

Nuestro organismo también almacena como grasa en el tejido adiposo gran parte de las grasas y de las proteínas que comemos. Nuestro diseño evolutivo permite que acumulemos en nuestro depósito adiposo cualquier nutriente que se coma en exceso: todo engorda.

Los genes ahorradores

Algunos millones de años después, cuando nuestros ancestros abandonaron el bosque (aunque sería más correcto decir que fue el bosque el que los abandonó) a causa de los cambios climáticos motivados por causas astronómicas y geológicas, se enfrentaron a una gran escasez de alimentos. No había fruta ni brotes tiernos y tuvieron que recurrir a consumir durante varios millones de años alimentos de origen animal (carroñas, pescados, moluscos, crustáceos) y vegetales con poco poder nutritivo, como raíces y tallos fibrosos y, en ocasiones, frutos secos. Nuestros ancestros no tuvieron acceso a los cereales o a las legumbres hasta que no se inventó el cocinado de los alimentos, ya en época muy reciente.

La supervivencia a estos millones de años de discontinuidad en el aporte de alimentos, de esos largos ciclos de abundancia y escasez, fue posible por la sucesiva incorporación de los genes ahorradores. Estos alelos genéticos modificaron las actividades de determinados enzimas, hormonas y transportadores de tal forma que permitían al organismo una acumulación rápida de reservas de grasa en épocas de abundancia de alimentos y un gasto lento de estas reservas en los periodos de necesidad. Con ello se conseguía que el individuo sobreviviera mientras buscaba comida y que la especie mantuviera la tasa de reproducción.

FIGURA. Principales genes ahorradores con las modificaciones que imponen al metabolismo (tomada de El mono obeso. Editorial Crítica).

Algunas de las mutaciones genéticas que conforman el genotipo ahorrador favorecen el estado de resistencia a la insulina. Esta condición metabólica que confiere a algunas células una especie de sordera a la acción de la hormona insulina jugó un importante papel en nuestra evolución. En páginas anteriores ya hemos comentado en qué consiste. Solo hay que añadir que, entre todas las posibles funciones de la resistencia a la insulina y que justifican que esté presente en el genoma de tantas personas, hay una que sorprende: la resistencia a la insulina favoreció que nuestros ancestros se adaptaran al frío en los últimos periodos de glaciación.

Durante decenas de miles de años, nuestros antepasados, quienes habitaban en Europa y norte de Asia, tuvieron que soportar largos periodos glaciares con temperaturas gélidas que reinaban durante largos meses de frío, viento y oscuridad. Uno de los mecanismos que existen en la naturaleza y que presentan varias especies para evitar la congelación en caso de frío intenso es aumentar la concentración de glucosa en los líquidos del medio interno. El azúcar actúa como anticongelante (como vimos en la rana de la madera). Por eso, una condición que permitiera un aumento transitorio de la concentración de glucosa en los líquidos biológicos (alostasis) favorecería la resistencia a esos fríos extremos al evitar, por ejemplo, que se congelaran las partes más expuestas, como manos y pies. Y una de las consecuencias de la resistencia a la acción de la insulina es el aumento de la concentración de glucosa en la sangre.

¿Cómo funcionaban los genes ahorradores?

Imaginemos que, en su migración, el clan de nuestros ancestros llega a un valle verde y lleno de animales que pastan confiados. Tienen ante ellos una comida abundante en vegetales y animales de la que pueden disfrutar durante días y que servirá para rellenar sus exhaustas reservas energéticas. Comienzan a cazar, a recolectar y a alimentarse. Pronto los nutrientes empiezan a circular en abundancia por su organismo. Por la acción de la insulina —que ya sabemos que es la hormona que gobierna la asimilación de los nutrientes—, el exceso de nutrientes se va almacenando en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo.

Al cabo de un par de días de esta comilona, se plantea un problema en el organismo de nuestros ancestros. Como ha crecido la masa de tejido adiposo, los adipocitos comienzan a producir mucha leptina. Los niveles elevados de esta hormona son la señal que informa a los núcleos cerebrales de que los depósitos grasos están llenos y por tanto se debe apagar la sensación de hambre. Este sería el mecanismo homeostático que permitiría mantener siempre constantes los depósitos de grasa en el organismo, mediante la actuación de este bucle de retroalimentación. Es el llamado «ponderostato», que permite a muchos animales mantener constante su masa grasa, sin engordar ni adelgazar demasiado.

Pero a nuestros desnutridos ancestros lo que les interesaba era atiborrarse de comida y llenar al máximo sus reservas de grasa cuando hubiera ocasión. Así, durante los siguientes días de escasez de alimentos, podían vivir de esas rentas. Los genes ahorradores solucionaron este problema, ya que permitían que, en épocas de abundancia, nuestros ancestros pudieran comer grandes cantidades de alimentos sin sentirse saciados, sin que se les aplacase el hambre en cuanto probaban dos bocados, para así llenar al máximo sus depósitos de energía.

Uno de los mecanismos del genotipo ahorrador es la llamada «resistencia a la leptina». Estos genes hacen que los receptores cerebrales para la leptina encuentren dificultades para detectar la presencia de la hormona que se libera por el tejido adiposo repleto de grasa. Así, cuando nuestros ancestros que desarrollaron esta mutación disponían de comida abundante, podían tragar gran cantidad de alimentos durante muchos días sin perder el apetito hasta que se ponían bien gordos. Al aumentar la masa grasa y la leptina circulante, la resistencia a la leptina de su cerebro permitía que no percibieran el llenado de los depósitos grasos hasta que estos alcanzaban un gran tamaño. Este plus de grasa acumulada les confería ventajas de supervivencia para resistir los subsiguientes e inevitables días o semanas de ayuno. Nos convertimos en el mono obeso (ver El mono obeso, editorial Crítica).

Esta adaptación alostática, tan beneficiosa en las condiciones de vida de nuestros ancestros paleolíticos —por la discontinuidad a la hora de disponer de alimentos—, puede desencadenar una enfermedad en nuestro entorno opulento, en el que los alimentos siempre están disponibles y son abundantes. Nuestra leptina nos manda mensajes continuos de que nuestros depósitos grasos están llenos, pero la resistencia a la leptina que presentan algunas personas impide que los centros cerebrales se enteren. Muchas personas obesas lo son porque no dejan de comer grandes cantidades de alimentos por muy gordos que estén. A muchas de ellas la resistencia a la leptina heredada de sus ancestros les fuerza a ser glotonas.

La resistencia a la insulina también colabora en el mecanismo de la alostasis energética. Si el organismo que es resistente a la insulina quiere asimilar con eficacia la glucosa que penetra con los alimentos, su páncreas se ve obligado a secretar cantidades muy elevadas de insulina, capaces de vencer el obstáculo. Es decir, una persona con resistencia a la insulina tiene mucha más insulina en su sangre de la que le correspondería (hiperinsulinemia).

La acción de la insulina sobre la acumulación de grasa en el tejido adiposo no se ve afectada por la resistencia, de tal forma que en presencia de cantidades enormes de insulina circulando por la sangre se incrementa la eficacia de los sistemas de acumulación de grasa en el tejido adiposo. Esto era otra circunstancia que permitía a nuestros ancestros acumular como grasa propia tanto la grasa de los animales, como los azúcares de las frutas que durante días se estaban comiendo.

Entre un 30 y un 40 por ciento de la población mundial presenta en su genoma algunos genes ahorradores que promueven la resistencia a la leptina y a la insulina, y son en gran parte responsables de la elevada tasa de obesidad, de diabetes, de síndrome cardiometabólico y de tantos problemas cardiovasculares como padecemos en las sociedades opulentas. Esto ocurre porque sometemos a nuestros genes ahorradores paleolíticos a un entorno sedentario y de alimentación excesiva; es decir, hacemos un uso incorrecto de nuestro diseño evolutivo.

Alostasis del sistema cardiovascular y respiratorio

Los parámetros cardiovasculares, como la frecuencia cardiaca, la presión arterial o el grado de dilatación de los vasos sanguíneos, y los parámetros respiratorios, como la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración, no pueden mantenerse dentro de límites estrechos en el sentido homeostático del término, sino que deben reajustarse continuamente para permitir las adaptaciones a las diversas circunstancias fisiológicas que pueden darse y que permiten nuestra supervivencia y nuestra capacidad de reproducción.

Dentro de nuestras arterias, la sangre circula a emboladas que vienen determinadas por el ritmo cardiaco, cuya frecuencia en reposo suele estar entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. Cuando llega el chorro de sangre que bombea el corazón, las paredes de las arterias se distienden para acomodar la sangre que les llega. Entonces, sus paredes alcanzan una presión que es la máxima, la más elevada (se le llama presión sistólica porque ocurre durante la sístole o contracción cardiaca). Esta presión debe estar, en reposo, entre 110 y 140 mmHg. Cuando la arteria, que es muy elástica, se contrae y se vacía de esa embolada de sangre, la presión en su interior es la más baja posible, presión mínima que debe oscilar entre 70 y 90 mmHg (a esta presión se la denomina diastólica porque ocurre durante la diástole o dilatación cardiaca).

Pero si decidimos trotar persiguiendo a una presa o correr para escapar de un peligro, demandamos a nuestro organismo que la sangre circule más deprisa y a más presión por el cerebro, los músculos, los pulmones y otros órganos; esto hace que se acelere el ritmo cardiaco, que puede superar las 140 pulsaciones por minuto o incluso más, y suba la presión arterial, que puede alcanzar valores de presión sistólica de más de 140 mmHg. Mantener una presión arterial más elevada durante el ejercicio es una adaptación a través del cambio en los valores de unos parámetros homeostáticos; es la alostasis.

Volvamos al clan de nuestros antecesores que están pasando unos días de descanso y holgazanería en aquel valle mientras digieren y asimilan la caza, las frutas y los frutos secos que han devorado y que les han permitido reponer fuerzas y acumular reservas de grasa para continuar su ruta migratoria en busca de un mejor asentamiento. Todos están plácidamente dormidos en el abrigo rocoso que han encontrado. En esta situación, sus organismos están regidos por el sistema nervioso parasimpático, el que controla el descanso, la digestión y el sueño, es decir, todas aquellas funciones que no tienen que ver con el peligro, con la emergencia, con la lucha y con la huida, y que están bajo el control del sistema nervioso simpático.

Tumbados y bajo el predominio parasimpático, sus corazones laten a un ritmo de unos 50 latidos por minuto, su respiración es pausada (unas 15 respiraciones por minuto), su tensión arterial es de 80 mm de Hg de mínima y 130 mm de Hg de máxima, y sus vasos intestinales están dilatados para aportar sangre al aparato digestivo, que está en pleno trabajo de digestión. Los vasos cerebrales y musculares solo permiten la circulación suficiente de sangre para mantener el reposo de estos tejidos.

Amanece. El jefe despierta a gritos al resto de miembros del clan, que se ponen en pie. En ese gesto de pasar rápidamente de estar tumbados a ponerse de pie se activa de forma inmediata el sistema nervioso simpático, lo que ocasiona un aumento de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial. Además, cambia la circulación de la sangre aumentando en el cerebro y en los músculos. El hecho de ponerse de pie impone un brusco reajuste (reseteo) de los parámetros cardiovasculares para adaptarse a la nueva situación (alostasis).

El jefe ordena a dos jóvenes exploradores que se adelanten corriendo para verificar que en el camino no hay peligros. Cogen sus palos y comienzan a trotar en la dirección indicada. Nada más recibir la orden, se activa en su organismo el sistema simpático e inmediatamente se acelera el ritmo cardiaco, que puede llegar a superar los 130 latidos por minuto. También aumenta la presión arterial, sobre todo la máxima, que puede llegar a los 150 mm de Hg o más. Se han dilatado los vasos de los músculos para permitir una mejor contracción y los del cerebro para aumentar la atención. Durante toda la carrera se produce un reajuste de los valores cardiocirculatorios a unos nuevos valores capaces de permitir el esfuerzo físico. Estos cambios alostáticos se mantienen durante la hora que están trotando. Cuando llegan a la colina que era su destino, se sientan y sus parámetros cardiocirculatorios van recuperando poco a poco los valores del reposo. Y sus organismos se dedican a metabolizar el exceso de los combustibles (glucosa y ácidos grasos) que han movilizado para permitir la contracción muscular.

Esta alostasis cardiocirculatoria también se acompaña de una alostasis respiratoria, ya que durante el esfuerzo la respiración se hace más rápida y más profunda que en el reposo, para permitir así que entre más oxígeno y para eliminar el CO2 y el calor que se producen en las combustiones musculares. Este conjunto de adaptaciones (estrés alostático) permite superar las imposiciones de la sobrecarga por el ejercicio físico.

En la vida real, con frecuencia nos vemos obligados a someter a nuestro aparato cardiocirculatorio a un esfuerzo desacostumbrado y, por tanto, vamos ocasionando sobrecargas pequeñas pero que se van acumulando. Las ocasiones son constantes y diversas. Por ejemplo si nos lanzamos a salvar a un niño que está a punto de ser atropellado por un camión o si corremos hasta atrapar el autobús o el metro que se nos escapan.

Para saber más

El ayuno

Hay una primera fase de alerta que se activa cuando llevamos más de doce horas sin comer y ya se han consumido las reservas de glucosa: son los mecanismos homeostáticos, que, como ya se dijo, se caracterizan por la reducción de los niveles de insulina y un aumento de las hormonas glucagón, adrenalina y cortisol. Por una parte se consumen proteínas para convertir sus aminoácidos en glucosa, que escasea. Por otra se activa la degradación de los triglicéridos, que son las moléculas que forman los depósitos de grasa. Los triglicéridos se rompen y producen ácidos grasos y glicerol. El glicerol puede transformarse en glucosa en el hígado. El organismo en ayuno da dos usos a los ácidos grasos: por una parte se usan como combustible alternativo a la glucosa, por todas las células del organismo excepto las neuronas; por otra se trasforman en cuerpos cetónicos, una especie de sucedáneo de las grasas y que pueden ser metabolizados por las neuronas cuando les falta la glucosa.

El concepto de genotipo ahorrador y su importancia en la evolución de la especie humana y en el desarrollo de la resistencia a la insulina se plantea en los siguientes estudios:

Neel, J.V. Diabetes Mellitus. A thrifty genotype rendered detrimental by progress. American Journal of Human Genetics. 14: 353-362, 1962.

—, The “thrifty genotype” in 1998. Nutricional Reviews. 57: 52-59, 1999.

Respecto a la leptina, su papel como regulador del hambre y la saciedad y sus implicaciones en relación con el genotipo ahorrador, se pueden encontrar en la siguiente referencia:

Ahima, R.S. y Flier, J.S. Leptin. Annual Reviews of Physiology. 62: 413-437, 2000.

Algunos textos sobre el fascinante y controvertido asunto de los aspectos alostáticos y evolucionistas de la anorexia nerviosa.

Gatward, N. Anorexia Nervosa: an evolutionary puzzle. European Eating Disorders Review. 15: 1-12, 2007.

Surbey, M.K. Anorexia Nervosa, amenorrhea and adaptation. Ethology and Sociobiology. 8: 47S- 61S, 1987.

Voland, E. y Voland, R. Evolutionary biology and psyquiatry: The case of Anorexia Nervosa. Ethology and Sociobiology. 10: 223-240, 1989.

Vitamina C, fructosa y ácido úrico

Hace más de veinte millones de años, la combinación de abundancia de fructosa, el aumento de ácido úrico y la pérdida de la capacidad de sintetizar la vitamina C tuvieron una importancia crítica en la respuesta al estrés que suponía la falta de alimentos de los primates. Estas características metabólicas permitieron la supervivencia de nuestros ancestros más primitivos con una dieta de frutas, sobre todo en los periodos en los que el enfriamiento global hacía que la fruta escasease. Sus efectos combinados permitían tres adaptaciones esenciales: crear la resistencia a la insulina, favorecer la acumulación del exceso de energía, cuando la fruta era abundante, en forma de grasa y mantener la presión arterial en condiciones de escasez de sal.

La fructosa es un monosacárido que se absorbe bien en el aparato digestivo y se metaboliza fundamentalmente en el hígado, lo que tiene dos consecuencias muy importantes para nuestra salud actual. En primer lugar, los productos finales del metabolismo de la fructosa producen ácidos grasos y triglicéridos (grasas) que se pueden acumular en las células hepáticas y producir un hígado graso, si el consumo de fructosa es elevado. Desde el hígado estas grasas se exportan para que se almacenen en otros depósitos grasos del organismo. Este mecanismo era la forma de acumular grasa en unos simios que consumían una dieta a base de frutas, que carecen de grasa, salvo en muy pocas excepciones (aguacates, cocos).

Además, el metabolismo de la fructosa ocasiona un gran gasto en la célula hepática de un nucleótido que es el ATP, que es como la moneda energética universal; es el dólar con el que nuestras células compran y venden energía unas a otras. Cada fructosa que se metaboliza consume al menos tres moléculas de ATP y el problema es que los restos de este ATP consumido se transforman en ácido úrico. Como ya hemos visto, este aumenta mucho en sangre a causa de la pérdida por los primates del enzima uricasa.

En la naturaleza, la fructosa solo se encuentra en las frutas y en la miel. Pero hoy consumimos en gran medida alimentos que contienen, a veces, cantidades elevadas de fructosa. Empezando por el azúcar refinado, la mitad de su peso es glucosa y la otra mitad, fructosa; así, de una bolsita de 10 gramos de azúcar, 5 gramos son de fructosa. ¿Cuántas bolsitas se toma al día con los cafés o las infusiones? La fructosa se utiliza para edulcorar muchos dulces destinados a personas con algunos problemas de salud, como los diabéticos, que no deben tomar glucosa. Es decir, a lo largo del día consumimos muchos gramos de fructosa, que en nuestro organismo, bien alimentado, se van a convertir en grasas.

La situación se complica porque, además del exceso de fructosa, consumimos también mucha sal y un exceso de alimentos ricos en purina, que por nuestra condición de primates (ausencia de uricasa) produce un aumento de ácido úrico que, además de sus propios efectos perjudiciales en relación a la gota, potencia la capacidad de la fructosa de convertirse en grasa. Además, recordamos que el propio metabolismo de la fructosa (se consume ATP) potencia en las células del hígado la producción de ácido úrico.

Vemos, pues, que nuestra forma de alimentación occidentalizada y opulenta va en contra del diseño evolutivo y puede causar enfermedad. En este sentido, para ponernos en paz con nuestros genes deberíamos no abusar de los alimentos y las bebidas ricos en fructosa, reducir el consumo de alimentos ricos en purinas y aumentar el consumo de alimentos ricos en vitamina C (cítricos, resto de frutas y verduras frescas).

Cuatro artículos abordan el interesante asunto de los aspectos evolucionistas de la relación que existe entre metabolismo de la fructosa, niveles de ácido úrico y la vitamina C.

Johnson, R.J., Andrews, P., Benner, y Oliver, W. The Evolution of Obesity: Insights from the Mid-Miocene. Trans America Clinical Climatological Association. 121: 295-308, 2010.

Johnson, R.J y cols. Lessons from comparative physiology: could uric acid represent a physiologic alarm signal gone awry in western society? Journal Comparative Physiology B. 179: 67-76, 2009.

Richard, J., Johnson, R.J. y cols. Hypothesis: Could Excessive Fructose Intake and Uric Acid Cause Type 2 Diabetes? Endocrine Reviews 30: 96-116, 2009.

Stanhope, K.L. y Havel, P.J. Fructose Consumption: Considerations for Future Research on Its Effects on Adipose Distribution, Lipid Metabolism, and Insulin Sensitivity in Humans. Journal of Nutrition 139:1236S-1241S, 2009. http://jn.nutrition.org/content/139/6/1236S.full

La alostasis del aparato cardiocirculatorio y sus consecuencias para la salud se describen con detalle en:

Joseph, A., Hill, J.A. y Olson, E.N. Cardiac Plasticity. New England Journal Medicine. 358: 1370-1380, 2008.

Logan, J.G., Barksdale, D.J. Allostasis and allostatic load: expanding the discourse on stress and cardiovascular disease. Journal Clinical Nursing. 17: 201-208, 2008.