8.

Tecniche enigmistiche

Artista è soltanto chi sa fare

della soluzione un enigma.

(Karl Kraus)

Volendo prendere alla lettera l’aforisma riportato qui in alto, tutti gli enigmisti dovrebbero essere considerati degli artisti. Infatti, il sistema più razionale per comporre un qualsiasi gioco enigmistico consiste nel costruirne l’enunciato, partendo dalla soluzione che si intende ottenere.

Nell’immaginario collettivo, la realizzazione di giochi di questo genere viene considerata un’impresa riservata a pochi eletti. In realtà, è possibile renderla meno ostica, affrontando con accortezza le problematiche che essa comporta.

Per dimostrare la verità di tale assunto, di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti pratici per cimentarsi nella composizione di tre fra i più popolari giochi enigmistici: l’indovinello, l’anagramma e il cruciverba.

Indovinello

Mentre l’enunciato degli indovinelli di stampo antico si basa essenzialmente su una serie di figurazioni metaforiche, quello di stile più moderno è prevalentemente costituito da un abile intreccio di doppi sensi linguistici. In particolare, esso si presta sempre a una duplice lettura: una più immediata, tesa a far risaltare un fuorviante soggetto apparente, e un’altra più nascosta, relativa al soggetto reale da scoprire. Il titolo, in particolare, assume il preciso compito di favorire un’istintiva, falsa interpretazione dell’enunciato.

Si esamini, ad esempio, il seguente indovinello (composto da Il Mancino).

La nonna

Lavora d’ago fino a mezzanotte

per aggiustare le mutande rotte.

Queste parole sembrano descrivere l’operato di una solerte vecchina; rileggendole, però, sotto un’altra angolazione, si può arrivare a scoprire che, in realtà, alludono alla ‘bussola’.

Infatti, come è noto, la bussola possiede un ago che punta verso il polo Nord (detto anche mezzanotte) ed è in grado di correggere (aggiustare) le rotte delle navi, che mutano durante la traversata (le mutande rotte).

Le fasi di composizione di un indovinello moderno possono essere schematizzate nel seguente modo.

1. Designazione di un soggetto reale (quello che dovrà essere scoperto dal solutore).

2. Ricerca di una serie di termini (parole, locuzioni, modi di dire, ecc.) attinenti ad alcune caratteristiche del soggetto scelto, ma dotati anche di un evidente secondo senso.

3. Individuazione di tutti i termini, tra quelli selezionati al passo precedente, i cui secondi sensi siano in grado di alludere a uno stesso soggetto apparente (quello che dovrà emergere in prima lettura).

4. Ricerca di altri eventuali termini che posseggano le stesse peculiarità di quelli individuati al passo precedente.

5. Elaborazione di un brano omogeneo, comprendente i termini così selezionati e impostato in maniera tale da accentuare le varie allusioni al soggetto apparente.

6.

Scelta di un titolo che si riferisca apertamente al soggetto apparente.

Si immagini, ad esempio, di scegliere come soggetto reale ‘il francobollo’.

Una delle più evidenti caratteristiche di tale oggetto consiste nel fatto che, grazie alla sua dentellatura (o foratura), può essere staccato dall’insieme (o gruppo) degli altri francobolli componenti il foglio iniziale. Questa osservazione consente di individuare un paio di doppi sensi (foratura e staccato dal gruppo) che possono alludere a una corsa ciclistica. Nell’intento di cercare altri elementi in grado di rafforzare questo spunto iniziale, si può notare che, tra l’altro, se la colla (o gomma) posta sul suo retro (posteriore) non tiene, allora il francobollo cade dalla busta. A questo punto, se si sceglie come soggetto apparente un corridore ciclista poco fortunato, si possiedono tutti gli ingredienti per poter cominciare a comporre il gioco. Un modo molto valido per riuscire in una simile impresa, può essere il seguente, composto da Il Valletto.

Ciclista sfortunato

Allor che cominciò la sua avventura,

dal gruppo lo staccò una foratura;

poi fu visto cadere, perché aveva

la gomma posterior che non teneva.

Anagramma

Il meccanismo dell’anagramma consiste nel mescolare le lettere di una parola o di una frase, in modo da comporre un’altra parola, o un’altra frase, di senso compiuto. Un anagramma viene detto più propriamente onomanzia se la sua soluzione corrisponde al nome di una determinata persona e la frase esposta ricorda una caratteristica, più o meno rilevante, di tale persona (ad esempio: Antico romano = Marco Antonio).

Dalla necessità di rispettare tali vincoli discendono i seguenti accorgimenti.

1. È preferibile comporre il nome da anagrammare, ricorrendo a un adeguato insieme di letterine mobili (come quelle in dotazione allo Scrabble o allo Scarabeo), per avere la garanzia che l’insieme di lettere preso in considerazione non subisca alterazioni nelle operazioni di mescolamento.

2. Per riuscire a comporre una frase attinente alla persona in oggetto, bisogna cercare di ricavare all’inizio (quando le possibilità di scelta sono massime) almeno una parola dotata di tali caratteristiche. Successivamente, infatti, quando il campo delle possibilità si sarà ridotto, diventerà molto più difficile riuscire in un intento del genere.

3. È opportuno comporre le prime parole cercando di fare in modo che, nell’insieme di lettere rimanente, risulti attenuata un’eventuale eccedenza iniziale di vocali o di consonanti. Per poter ottenere alla fine una frase accettabile, infatti, è indispensabile riuscire a combinare opportunamente tutte le eventuali lettere non ancora utilizzate. Un tale compito risulta piuttosto arduo, se non addirittura impossibile, se si hanno a disposizione troppe vocali o, peggio ancora, troppe consonanti.

Immaginiamo, ad esempio, di volere anagrammare il nome del popolare attore comico Enrico Montesano. Si può osservare, per prima cosa, che il gruppo di lettere a disposizione è composto da 7 vocali e 8 consonanti. All’inizio, dobbiamo cercare, quindi, di non comporre parole che contengano più vocali che consonanti. Tenendo conto di questo vincolo, una parola alquanto caratterizzante che possiamo cominciare a selezionare è ‘cinema’ (3 vocali e 3 consonanti). Una seconda parola, piuttosto appropriata, che si può estrarre è ‘noto’ (2 vocali e 2 consonanti). A questo punto, rimangono le lettere: ‘r’, ‘e’, ‘s’, ‘n’, ‘o’ (2 vocali e 3 consonanti), che in un primo momento sembrerebbero non offrire grandi margini di intervento. Con uno sforzo di immaginazione, però, da queste lettere si possono ricavare due parole romanesche: ‘so” e ‘ner’, con le

quali è possibile, poi, comporre la frase: ‘So’ noto ner cinema’ (onomanzia notevole, perché espressa nel dialetto più congeniale a Enrico Montesano).

Le sorprendenti potenzialità offerte dal gioco dell’anagramma hanno una giustificazione matematica ben precisa. Il numero totale delle diverse permutazioni ottenibili mescolando un insieme di N lettere diverse, infatti, è uguale al prodotto di tutti i numeri interi compresi tra 1 ed N (come abbiamo visto nel capitolo dei paradossi) e, quindi, cresce vertiginosamente con l’aumentare di N.

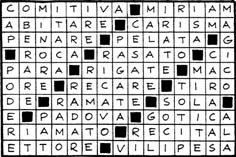

Cruciverba

Se si vuole mettere a punto un cruciverba, per prima cosa bisogna riuscire a incasellare, in un apposito schema, tutte le parole che andranno a costituire la soluzione da trovare. Solo al termine di una tale operazione, sarà possibile cominciare ad attribuire un’adeguata definizione a ogni parola selezionata.

In questa fase preliminare, ovviamente, ogni aggregato di lettere, leggibile in orizzontale o in verticale, deve corrispondere a un termine di senso compiuto o, comunque, definibile. Per agevolare il raggiungimento di un tale obiettivo, è opportuno seguire gli accorgimenti elementari che riporto qui di seguito, finché non si riesce ad acquisire maggior pratica.

1. Nei limiti del possibile, è preferibile cercare di intrecciare parole composte da un’alternanza rigorosa di consonanti e vocali (come, ad esempio: SOL, DAMA, BASIC, LIMONE, e così via; oppure: UVA, IRIS, ONORE, ELISIR, e così via). Un’indicazione del genere, però, non deve essere presa come un obbligo assoluto, ma solo come un consiglio di massima.

2. Per riservarsi il maggior grado di libertà possibile, nella scelta delle parole ancora da inserire bisogna avere l’accortezza di incasellare nello schema delle parole che consentano un maggior numero di potenziali modifiche. Ad esempio, dovendo completare una sequenza del genere: CAPI, è preferibile scegliere: CAPITO (la cui ultima lettera, all’occorrenza, può essere modificata o in A, o in E, o in I), piuttosto che: CAPIRE (la cui ultima lettera non è più modificabile).

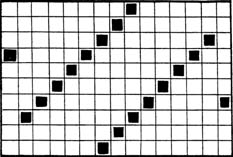

3. È più agevole lavorare su uno schema costruito intorno a un nucleo di due (o più) file parallele di caselle nere, non troppo distanziate tra loro, come nell’esempio riportato qui sotto. In questo modo, man mano che si inseriscono delle parole in orizzontale, dotate di una determinata struttura ortografica, vengono a formarsi quasi automaticamente, in verticale, delle parole dotate di un’analoga struttura (e viceversa).

4. Bisogna cercare di inserire una vocale in ogni casella che appartiene, sia alla finale di una parola verticale, sia a quella di una parola orizzontale. Nella nostra lingua, infatti, sono piuttosto rari i vocaboli che terminano con una consonante.

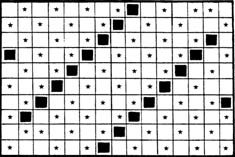

Alla luce di tali considerazioni, prima di iniziare la fase di intreccio delle parole, conviene stabilire a monte una possibile trama di alternanza tra consonanti e vocali. Ad esempio, nel seguente schema, ogni casella contrassegnata con * rappresenta la potenziale posizione di una vocale.

Provate a riempire uno schema del genere, inserendo la prima parola nello spazio in alto a sinistra e facendovi guidare dalla traccia evidenziata. Confrontate, poi, il vostro risultato con quello qui riportato.