chapitre 7

la perception dans les plis

Je dois avoir un corps, c’est une nécessité morale, une « exigence ». Et, en premier lieu, je dois avoir un corps parce qu’il y a de l’obscur en moi. Mais, dès ce premier argument, l’originalité de Leibniz est grande. Il ne dit pas que seul le corps explique ce qu’il y a d’obscur dans l’esprit. Au contraire, l’esprit est obscur, le fond de l’esprit est sombre, et c’est cette nature sombre qui explique et exige un corps. Appelons « matière première » notre puissance passive ou la limitation de notre activité : nous disons que notre matière première est exigence d’étendue, mais aussi de résistance ou d’antitypie, et encore exigence individuée d’avoir un corps qui nous appartient1. C’est parce qu’il y a une infinité de monades individuelles que chacune doit avoir un corps individué, ce corps étant comme l’ombre des autres monades sur elle. Il n’y a pas de l’obscur en nous parce que nous avons un corps, mais nous devons avoir un corps parce qu’il y a de l’obscur en nous : à l’induction physique cartésienne, Leibniz substitue une déduction morale du corps.

Mais ce premier argument fait place à un autre qui semble le contredire, et qui est encore plus original. Cette fois, nous devons avoir un corps parce que notre esprit a une zone d’expression privilégiée, claire et distincte. C’est maintenant la zone claire qui est exigence d’avoir un corps. Leibniz va même jusqu’à dire que ce que j’exprime clairement, c’est ce qui a « rapport à mon corps »2. Et, en effet, si la monade César exprime clairement le passage du Rubicon, n’est-ce pas parce que la rivière a un rapport de proximité avec son corps ? De même pour toutes les autres monades dont la zone d’expression claire coïncide avec les alentours du corps. Il y a pourtant là une inversion de causalité, justifiable à certains égards, mais qui ne doit pas nous empêcher de restituer l’ordre véritable de la déduction : 1) chaque monade condense un certain nombre d’événements singuliers, incorporels, idéaux, qui ne mettent pas encore en jeu des corps, bien qu’on ne puisse les énoncer que sous la forme « César franchit le Rubicon, il est assassiné par Brutus... » ; 2) ces événements singuliers inclus dans la monade comme prédicats primitifs constituent sa zone d’expression claire, ou son « département » ; 3) ils ont nécessairement rapport à un corps qui appartient à cette monade, et s’incarnent dans des corps qui agissent immédiatement sur lui. Bref, c’est parce que chaque monade a une zone claire qu’elle doit avoir un corps, cette zone constituant un rapport avec le corps, non pas un rapport donné, mais un rapport génétique, engendrant son propre « relatum ». C’est parce que nous avons une zone claire que nous devons avoir un corps chargé de la parcourir ou de l’explorer, de la naissance à la mort.

Nous nous trouvons devant deux difficultés. Pourquoi l’exigence d’avoir un corps se fonde-t-elle tantôt sur un principe de passivité, dans l’obscur et le confus, mais tantôt aussi sur notre activité, dans le clair et distinct ? Et, plus particulièrement, comment l’existence du corps peut-elle découler du clair et distinct ? Comme dit Arnauld, comment ce que j’exprime clairement et distinctement peut-il avoir rapport à mon corps, dont tous les mouvements ne sont connus qu’obscurément3 ?

Les singularités propres à chaque monade se prolongent jusqu’aux singularités des autres, en tout sens. Chaque monade exprime donc le monde entier, mais obscurément, confusément, puisqu’elle est finie, et le monde, infini. C’est pourquoi le fond de la monade est si sombre. Comme le monde n’existe pas hors des monades qui l’expriment, il est inclus dans chacune sous forme de perceptions ou de « représentants », éléments actuels infiniment petits4. Encore une fois, le monde n’existant pas hors des monades, ce sont de petites perceptions sans objet, des microperceptions hallucinatoires. Le monde n’existe que dans ses représentants tels qu’ils sont inclus dans chaque monade. C’est un clapotement, une rumeur, un brouillard, une danse de poussières. C’est un état de mort ou de catalepsie, de sommeil ou d’endormissement, d’évanouissement, d’étourdissement. C’est comme si le fond de chaque monade était constitué d’une infinité de petits plis (inflexions) qui ne cessent de se faire et de se défaire en toutes directions, si bien que la spontanéité de la monade est comme celle d’un dormeur qui se tourne et se retourne sur sa couche5. Les microperceptions ou représentants du monde sont ces petits plis dans tous les sens, plis dans plis, sur plis, selon plis, un tableau d’Hantaï, ou une hallucination toxique de Clérambault6. Et ce sont ces petites perceptions obscures, confuses, qui composent nos macroperceptions, nos aperceptions conscientes, claires et distinctes : jamais une perception consciente n’arriverait si elle n’intégrait un ensemble infini de petites perceptions qui déséquilibrent la macroperception précédente et préparent la suivante. Comment une douleur succéderait-elle à un plaisir si mille petites douleurs ou plutôt demi-douleurs n’étaient déjà dispersées dans le plaisir, qui vont se réunir dans la douleur consciente ? Si brusquement que j’assène le coup de bâton au chien en train de manger, il aura eu les petites perceptions de mon arrivée en sourdine, de mon odeur hostile, de la levée du bâton, qui sous-tendent la conversion du plaisir en douleur. Comment une faim succéderait-elle au rassasiement si mille petites faims élémentaires (de sels, de sucre, de graisse, etc.) ne se déclenchaient à des rythmes divers inaperçus ? Et, inversement, si le rassasiement succède à la faim, c’est par la satisfaction de toutes ces petites faims particulières. Les petites perceptions sont le passage d’une perception à une autre, autant que les composantes de chaque perception. Elles constituent l’état animal ou animé par excellence : l’inquiétude. Ce sont des « aiguillons », petites pliures qui ne sont pas moins présentes dans le plaisir que dans la douleur. Les aiguillons sont les représentants du monde dans la monade close. L’animal aux aguets, l’âme aux aguets, signifie qu’il y a toujours des petites perceptions qui ne s’intègrent pas dans la perception présente, mais aussi des petites perceptions qui ne s’intégraient pas dans la précédente et nourrissent celle qui arrive (« c’était donc ça ! »). Le macroscopique distingue les perceptions, et les appétitions qui sont passage d’une perception à une autre. C’est la condition des grands plis composés, des drapés. Mais le niveau microscopique ne distingue plus les petites perceptions et les petites inclinations : aiguillons de l’inquiétude qui font l’instabilité de toute perception7. La théorie des petites perceptions repose ainsi sur deux raisons : une raison métaphysique, d’après laquelle chaque monade percevante exprime un monde infini qu’elle inclut ; une raison psychologique, d’après laquelle chaque perception consciente implique cette infinité de petites perceptions qui la préparent, la composent ou la suivent. Du cosmologique au microscopique, mais aussi du microscopique au macroscopique.

Il appartient à la perception de pulvériser le monde, mais aussi de spiritualiser la poussière8. Toute la question est de savoir comment l’on passe des petites perceptions aux perceptions conscientes, des perceptions moléculaires aux perceptions molaires. Est-ce par un processus de totalisation, comme lorsque je saisis un tout dont les parties me sont insensibles ? Ainsi j’appréhende le bruit de la mer, ou du peuple assemblé, mais non le murmure de chaque vague ou de chaque personne qui pourtant les composent. Mais, bien que Leibniz s’exprime parfois dans ces termes de totalité, il s’agit d’autre chose que d’une addition de parties homogènes9. Il ne s’agit pas d’un rapport parties-tout, puisque le tout peut être aussi insensible que les parties, comme lorsque je ne saisis pas le bruit du moulin à eau auquel je suis trop accoutumé. Et une rumeur, un étourdissement sont des touts sans être nécessairement des perceptions conscientes. En vérité, Leibniz ne manque jamais de préciser que le rapport de la petite perception à la perception consciente n’est pas de partie à tout, mais d’ordinaire à remarquable ou notable : « Ce qui est remarquable doit être composé de parties qui ne le sont pas »10. Nous devons comprendre littéralement, c’est-à-dire mathématiquement, qu’une perception consciente se produit lorsque deux parties hétérogènes au moins entrent dans un rapport différentiel qui détermine une singularité. C’est comme dans l’équation de la circonférence en général ydy + xdx = 0, où dy/dx = – x/y exprime une grandeur déterminable. Soit la couleur verte : bien sûr, le jaune et le bleu peuvent être perçus, mais, si leur perception s’évanouit à force de devenir petite, ils entrent dans un rapport différentiel (db/dj) qui détermine le vert. Et rien n’empêche que le jaune, ou le bleu, chacun pour son compte, ne soit déjà déterminé par le rapport différentiel de deux couleurs qui nous échappent, ou de deux degrés de clair-obscur : dy/dx = J. Soit la faim : il faut que le manque de sucre, le manque de graisse, etc., entrent dans des rapports différentiels qui déterminent la faim comme quelque chose de remarquable ou de notable. Soit le bruit de la mer : il faut que deux vagues au moins soient petit-perçus comme naissantes et hétérogènes pour qu’elles entrent dans un rapport capable de déterminer la perception d’une troisième, qui « excelle » sur les autres et devient consciente (ce qui implique que nous soyons près de la mer). Soit la position d’un dormeur : il faut que toutes les petites courbes, tous les petits plissements entrent dans des rapports qui produisent une attitude, un habitus, un grand pli sinueux comme bonne position capable de les intégrer. La « bonne forme » macroscopique dépend toujours de processus microscopiques.

Toute conscience est seuil. Sans doute faudra-t-il dans chaque cas dire pourquoi le seuil est tel ou tel. Mais, si l’on se donne les seuils comme autant de minima de conscience, les petites perceptions sont chaque fois plus petites que le minimum possible : infiniment petites en ce sens. Sont sélectionnées dans chaque ordre celles qui entrent dans des rapports différentiels, et produisent ainsi la qualité qui surgit au seuil de conscience considéré (le vert, par exemple). Les petites perceptions ne sont donc pas des parties de la perception consciente, mais des requisits ou éléments génétiques, des « différentielles de la conscience ». Plus encore que Fichte, Salomon Maïmon, le premier post-kantien à faire retour à Leibniz, dégage toutes les conséquences d’un tel automatisme psychique de la perception : loin que la perception suppose un objet capable de nous affecter, et des conditions sous lesquelles nous serions affectables, la détermination réciproque des différentielles (dy/dx) entraîne la détermination complète de l’objet comme perception, et la déterminabilité de l’espace-temps comme condition. Par-delà la méthode kantienne de conditionnement, Maïmon restitue une méthode de genèse interne subjective : entre le rouge et le vert, il n’y a pas seulement une différence empirique extérieure, mais un concept de différence interne tel que « le mode de la différentielle constitue l’objet particulier, et les rapports des différentielles, les rapports entre les différents objets »11. L’objet physique et l’espace mathématique renvoient tous deux à une psychologie transcendantale (différentielle et génétique) de la perception. L’espace-temps cesse d’être un donné pur pour devenir l’ensemble ou le nexus des rapports différentiels dans le sujet, et l’objet lui-même cesse d’être un donné empirique pour devenir le produit de ces rapports dans la perception consciente. Aussi y a-t-il des Idées de l’entendement, le vert comme qualité étant l’actualisation d’un Objet éternel ou Idée dans le sujet, non moins que telle ou telle figure comme détermination de l’espace. Si l’on objecte avec Kant qu’une telle conception réintroduit un entendement infini, peut-être faut-il répondre que l’infini est seulement ici comme la présence d’un inconscient dans l’entendement fini, d’un impensé dans la pensée finie, d’un non-moi dans le moi fini, présence que Kant sera lui-même forcé de découvrir à son tour quand il creusera la différence entre un moi déterminant et un moi déterminable. Pour Maïmon comme pour Leibniz, la détermination réciproque des différentielles ne renvoie pas à un entendement divin, mais aux petites perceptions comme représentants du monde dans le moi fini (le rapport avec l’entendement infini en découle, et non l’inverse). L’infini actuel dans le moi fini, c’est exactement la position d’équilibre, ou de déséquilibre, baroque.

Nous comprenons comment le même argument pourra invoquer tantôt l’obscur et tantôt le clair. C’est que le clair, chez Leibniz, sort de l’obscur et ne cesse d’y plonger. Aussi l’échelle cartésienne obscur-clair-confus-distinct reçoit-elle un sens et des rapports entièrement nouveaux. Les petites perceptions constituent l’obscure poussière du monde inclus dans chaque monade, le sombre fond. Ce sont les rapports différentiels entre ces actuels infiniment petits qui tirent au clair, c’est-à-dire qui constituent une perception claire (le vert) avec certaines petites perceptions obscures, évanouissantes (jaune et bleu). Et sans doute le jaune et le bleu peuvent être eux-mêmes des perceptions claires et conscientes, mais à condition d’être aussi tirées, chacun de son côté, par des rapports différentiels entre d’autres petites perceptions : différentielles de différents ordres. Toujours les rapports différentiels sélectionnent les petites perceptions qui entrent dans chaque cas, et produisent ou tirent la perception consciente qui en sort. Aussi le calcul différentiel est-il le mécanisme psychique de la perception, l’automatisme qui, à la fois, plonge dans l’obscur et détermine le clair, inséparablement : sélection des petites perceptions obscures et tirage de la perception claire. Un tel automatisme doit être saisi de deux façons, universellement et individuellement. D’une part, pour autant que le même monde est inclus dans toutes les monades existantes, celles-ci présentent la même infinité de petites perceptions, et les mêmes rapports différentiels qui produisent en elles des perceptions conscientes étrangement semblables. Toutes les monades perçoivent ainsi le même vert, la même note, le même fleuve, et c’est dans chaque cas un seul et même objet éternel qui s’actualise en elles. Mais, d’autre part, l’actualisation est différente suivant chaque monade, et ce n’est jamais le même vert, au même degré de clair-obscur, que deux monades perçoivent. On dirait que chaque monade privilégie certains rapports différentiels, qui lui donnent dès lors des perceptions exclusives, et qu’elle laisse les autres rapports en dessous du degré nécessaire, ou, bien plus, qu’elle laisse une infinité de petites perceptions subsister en elle sans prendre du tout de rapports. À la limite, donc, toutes les monades ont l’infinité des petites perceptions compossibles, mais les rapports différentiels qui vont en sélectionner certaines pour produire des perceptions claires sont propres à chacune. C’est en ce sens que chaque monade, nous l’avons vu, exprime le même monde que les autres, mais n’en a pas moins une zone d’expression claire qui lui appartient exclusivement, et qui se distingue de celle de toute autre monade : son « département ».

C’est ce qui apparaît même si l’on s’en tient au clair et au distinct dans la classification leibnizienne des idées. À l’opposé de Descartes, Leibniz part de l’obscur : c’est que le clair sort de l’obscur par un processus génétique. Aussi bien le clair plonge dans l’obscur, et ne cesse d’y plonger : il est clair-obscur par nature, il est développement de l’obscur, il est plus ou moins clair tel que le sensible le révèle12. On résout ainsi le paradoxe précédent : même si nous supposons que les mêmes rapports différentiels s’établissent dans toutes les monades, ils n’atteindront pas chez toutes le degré de clarté requis par la perception consciente conformément à son seuil. Et, surtout, on peut expliquer les deux difficultés rencontrées au début : que la même exigence se réclame tantôt de l’obscur, tantôt du clair, et que le clair lui-même dépende de ce qui n’est connu qu’obscurément. Car il appartient au clair de sortir de l’obscur, comme à travers un premier filtre auquel succéderont beaucoup de filtres, pour le distinct et le confus, etc.13 En effet, les rapports différentiels jouent vraiment un rôle de filtre, et déjà d’une infinité de filtres, puisqu’ils laissent passer les seules petites perceptions capables de fournir une perception relativement claire dans chaque cas. Mais, comme les filtres changent de nature à chaque niveau, il faut dire que le clair est relativement obscur et absolument confus, de même que le distinct est relativement confus et absolument inadéquat. Quelle est dès lors la portée de l’expression cartésienne « clair et distinct » que Leibniz conserve malgré tout ? Comment peut-il dire que la zone privilégiée de chaque monade soit non seulement claire, mais distincte, alors qu’elle consiste en événement confus ? C’est que la perception claire en tant que telle n’est jamais distincte, mais elle est « distinguée », au sens de remarquable, notable : elle tranche par rapport aux autres perceptions, et le premier filtre est bien celui qui s’exerce sur des ordinaires pour en tirer du remarquable (clair et distingué)14. Mais le distinct à proprement parler suppose un autre filtre qui prend le remarquable comme régulier, et en tire des singularités : les singularités internes de l’idée ou de la perception distincte. Faut-il invoquer un troisième filtre, de l’adéquat ou même du complet, qui tire du singulier l’ordinaire, si bien que l’organisation des filtres serait un système circulaire, quoique ce dernier filtre excède notre puissance ? C’est l’ensemble qui nous permettrait de dire à la fois, comme Balthazar : Tout est ordinaire ! et : Tout est singulier !

C’est moins le développement de la théorie de l’idée qui nous intéresse ici, que les différents sens du singulier. Nous avons rencontré singulier suivant trois sens : la singularité, c’est d’abord l’inflexion, le point d’inflexion qui se prolonge jusqu’au voisinage d’autres singularités, constituant ainsi des lignes d’univers suivant des rapports de distance ; et puis c’est le centre de courbure du côté concave, en tant qu’il définit le point de vue de la monade suivant des rapports de perspective ; enfin, c’est le remarquable, suivant des rapports différentiels qui constituent la perception dans la monade. On verra qu’il y a une quatrième sorte de singularité, qui constitue des « extrema », maxima et minima, dans la matière ou l’étendue. Déjà, au plus profond du monde et de la connaissance baroques, se manifeste cette subordination du vrai au singulier et au remarquable.

Revenons à la perception. Toutes les monades expriment obscurément le monde entier, même si ce n’est pas dans le même ordre. Chacune renferme en soi l’infinité des petites perceptions. Puissantes ou débiles, ce n’est donc pas par là qu’elles se distinguent. Ce qui les distingue, c’est leur zone d’expression claire, remarquable ou privilégiée. À la limite, on peut concevoir « des monades toutes nues » qui n’auraient pas cette zone de lumière : elles vivraient dans la nuit ou presque, dans le vertige et l’étourdissement des petites perceptions obscures. Aucun mécanisme différentiel de détermination réciproque ne viendrait sélectionner certaines de ces petites perceptions pour en tirer une perception claire. Elles n’auraient rien de remarquable. Mais un tel état-limite ne se présente que dans la mort, et partout ailleurs n’est qu’une abstraction15. Le moindre animalcule a des lueurs qui lui font reconnaître sa nourriture, son ennemi, parfois son partenaire : si le vivant implique une âme, c’est parce que les protéines témoignent déjà d’une activité de perception, de discrimination et distinction, bref, d’une « force primitive » que les impulsions physiques et les affinités chimiques ne peuvent pas expliquer (« forces dérivatives »). Aussi n’y a-t-il pas des réactions qui découlent d’excitations, mais des actions organiques extérieures qui témoignent dans l’âme d’une activité perceptive interne. Si le vivant a une âme, c’est parce qu’il perçoit, distingue ou discrimine, et toute psychologie animale est d’abord une psychologie de la perception. Dans la plupart des cas, l’âme se contente de peu de perceptions claires ou distinguées : celle de la Tique en a trois, perception de lumière, perception olfactive de la proie, perception tactile de la meilleure place, et tout le reste, dans la Nature immense que la Tique exprime pourtant, n’est qu’étourdissement, poussière de petites perceptions obscures et non intégrées16. Mais, s’il y a une échelle animale, ou une « évolution » dans la série animale, c’est dans la mesure où des rapports différentiels de plus en plus nombreux, et d’ordre de plus en plus profond, déterminent une zone d’expression claire, non seulement plus vaste, mais plus ferme, chacune des perceptions conscientes qui la composent étant associée à d’autres dans le processus infini de la détermination réciproque. Ce sont des monades mémorantes. Et, plus encore, certaines monades sont douées du pouvoir d’étendre elles-mêmes et d’intensifier leur zone, d’atteindre à une véritable connexion de leurs perceptions conscientes (non pas une simple consécution associative), et de doubler le clair avec du distinct et même de l’adéquat : monades raisonnables ou réflexives, qui trouvent, il est vrai, leur condition d’auto-développement dans le sacrifice de certaines d’entre elles, les Damnées, régressant à l’état de monades presque nues, n’ayant pour seule et unique perception claire que la haine de Dieu.

D’où la possibilité d’une classification même sommaire des monades, en fonction de leurs caractères perceptifs : les monades presque nues, les monades mémorantes, et les réflexives ou raisonnables17. Fechner, un autre des plus grands disciples de Leibniz, le fondateur d’une psychophysique inséparable des mécanismes spirituels de l’âme monadique, ne cessera de développer la classification, du vertige ou de l’étourdissement à la vie lumineuse. Il y verra les trois âges de l’homme, avec toutes les possibilités de régression et de damnation par lesquelles Fechner passe lui-même, monade réduite à sa chambre noire ou à son sombre fond, livrée au grouillement digestif des petites perceptions, mais aussi avec la puissance d’une résurrection, d’une remontée à la lumière intense, expansive18. Il y a peu de monades qui ne puissent se croire damnées à certains moments : quand leurs perceptions claires s’éteignent tour à tour, quand elles rentrent dans une nuit par rapport à laquelle la vie de la Tique paraît singulièrement riche. Mais vient aussi, en fonction de la liberté, le moment où une âme se reconquiert, et peut se dire avec l’étonnement d’un convalescent : mon Dieu, qu’ai-je pu faire durant toutes ces années ?

Si les mécanismes différentiels de nos perceptions claires s’enrayent, alors les petites perceptions forcent la sélection et envahissent la conscience, comme dans l’endormissement ou l’étourdissement. Toute une poussière de perceptions colorées sur fond noir, mais, si nous y regardons mieux, ce ne sont pas des atomes, ce sont des plis minuscules qui ne cessent de se faire et de se défaire, sur des bouts de surface juxtaposés, brume ou brouillard qui agitent leurs pans, à des vitesses qu’aucun de nos seuils de conscience ne peut supporter dans l’état normal. Mais, quand nos perceptions claires se reforment, elles tracent encore un pli qui sépare maintenant la conscience et l’inconscient, qui raccorde les petits bouts de surface en une grande surface, qui modère les vitesses, et rejette toutes sortes de petites perceptions pour faire avec les autres le solide tissu de l’aperception : la poussière tombe, et je vois le grand pli des figures à mesure que le fond défait ses petits plis. Pli sur plis, tel est le statut des deux modes de perception, ou des deux processus, microscopique et macroscopique. C’est pourquoi le dépli n’est jamais le contraire du pli, mais le mouvement qui va des uns aux autres. Déplier signifie tantôt que je développe, que je défais les plis infiniment petits qui ne cessent d’agiter le fond, mais pour tracer un grand pli sur le côté duquel apparaissent des formes, et c’est l’opération de la veille : je projette le monde « sur la surface d’une pliure »...19. Tantôt, au contraire, je défais tout à tour les plis de conscience qui passent par tous mes seuils, les « vingt-deux plis » qui m’entourent et me séparent du fond, pour découvrir d’un coup ce fond innombrable des petits plis mobiles qui m’entraînent à des vitesses excessives, dans l’opération du vertige, comme « la lanière du fouet d’un charretier en fureur... »20. Toujours je déplie entre deux plis, et si percevoir c’est déplier, je perçois toujours dans les plis. Toute perception est hallucinatoire, parce que la perception n’a pas d’objet. La grande perception n’a pas d’objet, et ne renvoie même pas à un mécanisme physique d’excitation qui l’expliquerait du dehors : elle renvoie seulement au mécanisme exclusivement psychique des rapports différentiels entre petites perceptions qui la composent dans la monade21. Et les petites perceptions n’ont pas d’objet, et ne renvoient à rien de physique : elles renvoient seulement au mécanisme métaphysique et cosmologique d’après lequel le monde n’existe pas hors des monades qui l’expriment, est donc nécessairement plié dans les monades, les petites perceptions étant ces petits plis comme représentants du monde (et non représentations d’objet). L’idée de perception hallucinatoire a certainement subi une lente dégradation dans la psychologie ; mais c’est parce qu’elle oublia les conditions proprement leibniziennes, c’est-à-dire le double circuit, microscopique et macroscopique, l’être-pour le monde des petites perceptions, les rapports différentiels pour les grandes perceptions. L’hallucination est toujours double, un peu comme Clérambault distingue dans les états chloraliques des « hallucinations de petite surface », et « de grande surface ». Que nous percevions toujours dans les plis signifie que nous saisissons des figures sans objet, mais à travers la poussière sans objet qu’elles soulèvent elles-mêmes au fond, et qui retombe pour les laisser voir un moment. Je vois le pli des choses à travers la poussière qu’elles font monter, et dont j’écarte les plis. Je ne vois pas en Dieu, je vois dans les plis. La situation de la perception n’est pas celle que décrira la Gestalt, quand elle dressera les lois de la « bonne forme » contre l’idée d’une perception hallucinatoire, mais celle que décrivent Leibniz et Quincey : quand approchent une armée ou un troupeau, sous nos regards hallucinés... – l’événement :

« Pendant l’heure suivante, quand la douce brise du matin eut quelque peu fraîchi, le nuage de poussière s’amplifia et prit l’apparence d’immenses draperies aériennes, dont les lourds pans retombaient du ciel sur la terre : et en certains endroits, là où les tourbillons de la brise agitaient les plis de ces rideaux aériens, apparaissaient des déchirures qui prenaient parfois la forme d’arches, de portails et de fenêtres par lesquels commençaient à se dessiner faiblement les têtes des chameaux surmontés de formes humaines et, par moments, le mouvement d’hommes et de chevaux qui s’avançaient en un déploiement désordonné, puis, à travers d’autres ouvertures ou perspectives, dans le lointain apparaissait l’éclat d’armes polies. Mais parfois, alors que le vent faiblissait ou se calmait, toutes ces ouvertures aux formes variées dans le voile funèbre de la brume se refermaient, et pour un instant la procession tout entière disparaissait, tandis que le fracas grandissant, les clameurs, les cris et les gémissements qui montaient de myriades d’hommes furieux révélaient, dans une langue qu’on ne pouvait méconnaître, ce qui se passait derrière cet écran de nuage »22.

La première étape de la déduction va de la monade au perçu. Mais, précisément, tout semble s’arrêter là, dans une sorte de suspens berkeleyen, et rien ne nous autorise à conclure à la présence d’un corps qui serait le nôtre, ni à l’existence de corps qui viendraient l’affecter. Il n’y a que du perçu, intérieur à la monade, et le phénomène, c’est le perçu23. Il y a pourtant une première grande différence avec Berkeley : le perçu comme « être d’imagination » n’est pas un donné, mais possède une double structure qui permet d’en faire la genèse. La macroperception est le produit de rapports différentiels qui s’établissent entre microperceptions ; c’est donc un mécanisme psychique inconscient qui engendre le perçu dans la conscience24. On expliquera ainsi l’unité variable et relative de tel ou tel phénomène : tout phénomène est collectif, comme un troupeau, une armée ou un arc-en-ciel. La collection de petites perceptions n’a certes pas d’unité (étourdissement), mais en revanche elle reçoit une unité mentale des rapports différentiels qui s’exercent, et du degré de détermination réciproque de ces rapports. Une collection aura d’autant plus d’unité qu’il y aura de « rapports entre les ingrédients », rapports nécessairement effectués par la pensée. Toute la question est de savoir si, en se donnant la force d’engendrer le perçu et l’unité du perçu dans la monade, Leibniz ne se donne pas aussi la force d’engendrer des corps en dehors des monades, en dehors de leurs perceptions.

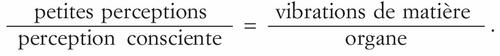

Pourquoi ne pas se passer des corps ? Qu’est-ce qui nous conduit à dépasser le phénomène ou le perçu ? Leibniz dit souvent que, s’il n’y avait pas de corps hors de la perception, les seules substances percevantes seraient humaines ou angéliques, au détriment de la variété et de l’animalité de l’univers. S’il n’y avait pas de corps hors du perçu, il y aurait moins de variété dans les percevants eux-mêmes (qui « doivent » précisément être unis à des corps)25. Mais le véritable argument est plus étrange et plus complexe : c’est que le perçu ressemble à quelque chose, à quoi il nous force à penser. J’ai une perception blanche, je perçois du blanc : ce perçu ressemble à de l’écume, c’est-à-dire à une infinité de petits miroirs qui réfléchiraient sous nos yeux un rayon de lumière. J’éprouve une douleur : cette douleur ressemble au mouvement d’un quelque chose de pointu qui nous fouillerait la chair, en cercles centrifuges26. L’argument semble si difficile à comprendre qu’il faut multiplier les précautions. En premier lieu, Leibniz ne dit pas que la perception ressemble à un objet, mais qu’elle évoque une vibration recueillie par un organe récepteur : la douleur ne représente pas l’épingle, ni son mouvement de translation « tel que celui d’une roue de carrosse », mais les mille petits mouvements ou battements qui irradient dans la chair ; « la douleur ne ressemble pas aux mouvements d’une épingle, mais elle peut ressembler fort bien aux mouvements que cette épingle cause dans notre corps, et représenter ces mouvements dans l’âme » ; le blanc « ne ressemble pas à un miroir sphérique convexe », mais à une infinité de « petits miroirs convexes tels qu’on voit dans l’écume en la regardant de près ». Le rapport de ressemblance est ici comme une « projection » : la douleur, ou la couleur, sont projetées sur le plan vibratoire de la matière, un peu comme le cercle est projeté en parabole ou hyperbole. La projection est la raison d’un « rapport d’ordre » ou d’analogie qui se présente donc sous la forme suivante :

En second lieu, que le perçu ressemble à quelque chose ne signifie pas immédiatement que la perception représente un objet. Les cartésiens affirmaient un géométrisme de la perception, mais par lequel la perception claire et distincte était apte à représenter l’étendue. Quant aux perceptions obscures ou confuses, elles opéraient seulement comme des signes conventionnels dénués de représentativité, donc de ressemblance. Tout autre est le point de vue de Leibniz, aussi n’est-ce pas la même géométrie ni le même statut pour la ressemblance. Ce sont les qualités sensibles, en tant que perceptions confuses ou même obscures, qui ressemblent à quelque chose, en vertu d’une géométrie projective, et qui sont dès lors des « signes naturels ». Et ce à quoi elles ressemblent n’est pas l’étendue ni même le mouvement, mais la matière dans l’étendue, les vibrations, ressorts, « tendances ou efforts » dans le mouvement. La douleur ne représente pas l’épingle dans l’étendue, mais ressemble aux mouvements moléculaires qu’elle produit dans une matière. La géométrie avec la perception plonge dans l’obscur. Surtout, c’est le sens de la ressemblance qui change tout à fait de fonction : la ressemblance se juge au ressemblant, non pas au ressemblé. Que le perçu ressemble à de la matière, fait que la matière est nécessairement produite conformément à ce rapport, et non pas que ce rapport soit conforme à un modèle préexistant. Ou plutôt, c’est le rapport de ressemblance, c’est le ressemblant qui est lui-même modèle, et qui impose à la matière d’être ce à quoi il ressemble.

En troisième lieu, comment se présente alors le ressemblé, suivant l’analogie précédente ? Comment se présente le côté matériel de l’analogie ? Il ne faut pas invoquer un mécanisme physique matériel qui serait identique au mécanisme psychique dans l’âme, puisque celui-ci, intérieur à la monade, exclut toute causalité externe. Il arrive souvent à Leibniz de mettre en question le statut du calcul différentiel, et d’y voir seulement une fiction commode et bien fondée27. À cet égard, la question n’est pas celle de l’infini actuel ou des infiniment petits, qui valent aussi bien pour la matière que pour les perceptions obscures (elles se « ressemblent »). La question est plutôt : le calcul différentiel est-il adéquat à l’infiniment petit ? Et la réponse est négative, dans la mesure où l’infini actuel ne connaît pas de plus grand tout ni de plus petites parties, et ne tend pas vers des limites. Les rapports différentiels interviennent seulement pour extraire des petites perceptions obscures une perception claire : le calcul est donc exactement un mécanisme psychique, et, s’il est fictif, c’est au sens où ce mécanisme est celui d’une perception hallucinatoire. Le calcul a bien une réalité psychologique, mais n’a pas ici de réalité physique. Il ne peut être question de le supposer dans ce à quoi la perception ressemble, c’est-à-dire d’en faire un mécanisme physique, sauf par convention et en redoublant la fiction. Les mécanismes physiques sont des flux d’infiniment petits, qui constituent des déplacements, croisements et accumulations d’ondes, ou des « conspirations » de mouvements moléculaires. Quand Leibniz définira les caractères essentiels des corps, il en assignera deux, la puissance de diminuer à l’infini, en vertu de leurs parties infiniment petites, et la puissance d’être toujours en flux, d’avoir des parties qui ne cessent d’arriver et de s’en aller28. Les mécanismes physiques n’opèrent pas par différentielles, qui sont toujours des différentielles de la conscience, mais par communication et propagation du mouvement, « comme les cercles qu’une pierre jetée fait naître dans l’eau ». C’est même en ce sens que la matière est pleine d’organes, ou que les organes appartiennent pleinement à la matière, parce qu’ils sont seulement la contraction de plusieurs ondes ou rayons : le propre d’un organe récepteur, c’est de contracter les vibrations qu’il reçoit29. Il est à l’origine d’un principe de causalité physique, puisqu’il recueille l’effet d’une infinité de causes (« égalité de la cause pleine et de l’effet entier »). Il y a donc une grande différence entre la causalité physique toujours extrinsèque, qui va d’un corps à tous ceux dont il reçoit l’effet à l’infini dans l’univers (régime de l’influx ou de l’interaction universelle), et la causalité psychique toujours intrinsèque, qui va de chaque monade pour son compte aux effets de perception de l’univers qu’elle produit spontanément, indépendamment de tout influx d’une monade à une autre. À ces deux causalités correspondent deux calculs, ou deux aspects du calcul que nous devons distinguer même s’ils sont inséparables : l’un renvoie au mécanisme psycho-métaphysique de la perception, l’autre, au mécanisme physico-organique de l’excitation ou de l’impulsion. Et ce sont comme deux moitiés.

Ce qui n’empêche pas que la perception consciente ne ressemble aux vibrations contractées par le corps, ou que le seuil de conscience ne corresponde aux conditions de l’organe, comme le développe la psycho-physique de Fechner à partir de l’analogie précédente. Une qualité perçue par la conscience ressemble aux vibrations contractées par l’organisme30. Les mécanismes différentiels intérieurs à la monade ressemblent aux mécanismes de communication et de propagation du mouvement extrinsèque, bien qu’ils ne soient pas les mêmes et ne doivent pas être confondus. Le rapport des vibrations au récepteur introduit dans la matière des limites qui rendent possible l’application du calcul différentiel, mais ce rapport n’est pas lui-même différentiel. L’application du calcul différentiel à la matière (par ressemblance) repose sur la présence d’organes récepteurs partout dans cette matière. On pourrait peut-être en tirer des conséquences concernant l’interprétation respective du calcul chez Leibniz et chez Newton. Il est notoire qu’ils ne l’ont pas conçu de la même façon. Or, en déterminant les grandeurs d’après les vitesses des mouvements ou accroissements qui les engendrent (« fluxions »), Newton invente un calcul adéquat au mouvement d’une matière fluente, et même à ses effets sur un organe. Mais, en considérant que ces flexions s’évanouissent dans la grandeur croissante qu’elles composent, Newton laisse intacte la question de savoir où subsistent les différents composants. Au contraire, le calcul de Leibniz, fondé sur la détermination réciproque des « différentielles », est strictement inséparable d’une Âme, en tant que l’âme seule conserve et distingue les petits composants31. Le calcul de Leibniz est adéquat au mécanisme psychique, autant que celui de Newton au mécanisme physique, et la différence des deux est aussi bien métaphysique que mathématique. Il ne serait pas faux de dire que le calcul de Leibniz ressemble à celui de Newton : en effet, il ne s’applique à la matière que par ressemblance, mais on se rappelle que c’est le ressemblant qui est modèle, c’est lui qui dirige ce à quoi il ressemble.

La déduction a deux étapes, l’une qui pose l’exigence pour la monade d’avoir un corps (matière première ou matière-limitation), l’autre qui montre comment l’exigence est remplie (matière seconde ou matière-flux). Résumons la seconde étape, du perçu au corps : 1) la perception claire-obscure manifeste un rapport de ressemblance avec un récepteur matériel qui recueille des vibrations ; 2) de tels récepteurs s’appellent organes ou corps organiques, et constituent en corps les vibrations qu’ils reçoivent à l’infini ; 3) le mécanisme physique des corps (fluxion) n’est pas identique au mécanisme psychique de la perception (différentielles), mais celui-ci ressemble à celui-là ; 4) la ressemblance étant modèle, Dieu crée nécessairement une matière conforme à ce qui lui ressemble, matière vibratoire actuellement infinie (parties infiniment petites) et dans laquelle des organes récepteurs sont partout distribués, essaimés ; 5) on passe ainsi d’un aspect à l’autre de la perception, qui n’est plus seulement représentant du monde, mais devient représentation d’objet conformément à des organes. Bref, Dieu fournit à la monade les organes ou le corps organique correspondant à ses perceptions. Nous sommes alors disposés à comprendre l’ensemble de la théorie du pli. L’opération de la perception constitue les plis dans l’âme, les plis dont la monade est tapissée du dedans ; mais ceux-ci ressemblent à une matière, qui doit dès lors s’organiser en replis extérieurs. On se trouve même dans un système quadripartite de pliage, dont témoigne l’analogie précédente, puisque la perception chevauche les micro-plis des petites perceptions et le grand pli de la conscience, et la matière, les petits plis vibratoires et leur amplification sur un organe récepteur. Les plis dans l’âme ressemblent aux replis de la matière, et par là les dirigent.

J’ai une zone d’expression claire et distinguée, parce que j’ai des singularités primitives, événements idéaux virtuels auxquels je suis voué. À partir de là, la déduction se déroule : j’ai un corps parce que j’ai une zone d’expression claire et distinguée. En effet, ce que j’exprime clairement, le moment venu, cela concernera mon corps, agira au plus proche sur mon corps, alentours, circonstances ou milieu. César est la monade spirituelle qui exprime clairement le passage du Rubicon : il a donc un corps que le fluide, tel fluide, viendra mouiller. Mais, à ce point, quand la perception est devenue perception d’objet, tout peut s’inverser sans inconvénient, je peux retrouver le langage ordinaire, ou l’ordre habituel et empirique de la ressemblance : j’ai une zone d’expression claire ou privilégiée parce que j’ai un corps. Ce que j’exprime clairement, c’est ce qui arrive à mon corps. La monade exprime le monde « suivant » son corps, suivant les organes de son corps, suivant l’action des autres corps sur le sien : « Ce qui se passe dans l’âme représente ce qui se fait dans les organes »32. La monade, dès lors, peut être dite « pâtir ». Tandis qu’en vérité la monade tire de soi tout le perçu, je fais comme si les corps qui agissent sur le sien agissaient sur elle et causaient ses perceptions. Simple manière de parler, ou plus profond problème qui ne peut être résolu que par l’analyse des causalités ?