2. Anselmo d’Aosta

Mappa della cattedrale di Canterbury, “Salterio di Edwine”, 1150 ca., Cambridge, Trinity College

2.1 Vita e ideale monastico

Nato ad Aosta nel 1033, Anselmo entra intorno ai 26 anni nel monastero di Bec, in Normandia, dove diventa monaco e discepolo di Lanfranco di Pavia, maestro, priore e infine abate del monastero. Quando Lanfranco è nominato arcivescovo di Canterbury, Anselmo assume a sua volta la carica di priore e, dopo quindici anni, di abate. Seguendo le orme del maestro, alla morte di questi, Anselmo diviene il nuovo arcivescovo di Canterbury (e per questo noto nel mondo anglosassone con il nome di Anselmo di Canterbury). Negli ultimi anni della sua vita, infine, si scontra ripetutamente con la corona inglese (Guglielmo II, prima, ed Enrico I, poi), a proposito della questione del rapporto fra potere temporale e potere spirituale che segna, nel corso del secolo, anche l’Europa continentale.

Anselmo muore il 21 aprile 1109, dopo una vita dedicata all’ideale monastico che egli ritiene il migliore modello di vita da proporre e da praticare. Non si deve dimenticare che dal VI-VII secolo i monasteri sono anche gli unici centri di conservazione e diffusione della cultura: del Testo Sacro, ma anche del mondo inteso come grande discorso rivolto da Dio all’uomo, si può fare oggetto di lettura, di riflessione intellettuale e di preghiera, secondo la scansione monastica della vita e dello studio quotidiani in lectio, meditatio e oratio (lettura, meditazione e preghiera).

Ragione e misteri della fede

Sono questi gli anni in cui sempre più puntuale si fa l’attenzione agli strumenti con i quali la ragione può aiutare a chiarire anche taluni contenuti della fede. Si accende ad esempio nuovamente la discussione, già sorta in epoca carolingia, sul modo della presenza di Cristo nell’eucaristia e in questa discussione è, infatti, del tutto evidente il confronto, a volte aspro, di posizioni a proposito del posto e della funzione della ragione.

Riprende anche, più o meno negli stessi anni, il dibattito trinitario, che si allontana sempre più dal terreno analogico sul quale lo aveva affrontato e chiarito Agostino, per venirsi a collocare sul terreno della logica aristotelica dove è davvero difficile sostenere l’esistenza di predicati contraddittori, come unità e pluralità, in uno stesso soggetto. Roscellino di Compiègne (1050 ca.-1125 ca.), che non ammette alcuna realtà per sostanze non individuali, viene accusato di triteismo perché a tre nomi diversi si troverebbe costretto a far corrispondere tre sostanze diverse. L’accusa gli viene mossa proprio da Anselmo nell’Epistola de incarnatione Verbi (Lettera sull’incarnazione del Verbo).

LETTURE

L'intelligenza della fede: Berengario e Lanfranco

L’autorità di Agostino

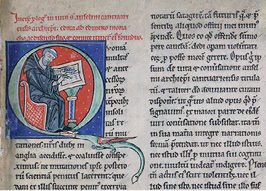

“Monológion”di Anselmo di Canterbury, da una raccolta di preghiere e trattati di teologia, XIII sec. Londra, British Library

Anche Anselmo testimonia dunque la grande difficoltà, se non l’impossibilità, di parlare della trinità con linguaggio e procedimenti aristotelici, nel momento in cui sembra abbandonare egli stesso il modello di ragione analogico-agostiniano, che pure aveva pienamente condiviso nelle prime sue opere. Quando scrive infatti Monológion e Proslógion, che senza alcun dubbio sono i suoi capolavori, si riferisce espressamente all’auctoritas di Agostino e, in particolare, al De Trinitate, ma un’attenta lettura del percorso complessivo descritto nelle due opere mostra che non si tratta solamente di un richiamo all’autorevole lezione agostiniana ma di una vera e propria adesione ed esaltazione di quel modello di ragione.

2.2 Teologia, logica e linguaggio: le opere

Il Monológion

ESERCIZIO

E3: Anselmo d’Aosta

Nella prima parte del Monológion vengono presentati tre argomenti per dimostrare l’esistenza di Dio, tutti fondati sull’osservazione della realtà creata – argomenti a posteriori, si dirà successivamente – e basati su due presupposti di carattere metafisico, di chiara ispirazione neoplatonica: le cose non sono uguali in perfezione; tutte le cose che possiedono una medesima perfezione la possiedono in virtù di qualcosa di identico. Il primo argomento prende avvio dall’osservazione che tutti gli uomini tendono al bene o, come diremmo oggi, scelgono quanto ritengono per loro meglio. Per operare in questo modo occorre confrontare tra loro beni di natura diversa e quindi ricorrere a criteri di scelta che rappresentano beni sempre superiori; per evitare di ipotizzare un regresso all’infinito occorre ammettere che, risalendo nella scala di beni sempre migliori, si deve giungere a un sommo bene che rende buoni tutti i livelli inferiori. Lo stesso schema di ragionamento vale per la perfezione in generale e per la perfezione comune a tutte le creature – l’essere – e dunque porta ad ammettere l’esistenza di un sommo essere.

VIDEO

La rivoluzione agricola

Dal momento che è questo essere sommo a dare esistenza a tutte le cose, lo si pensa come il soggetto della creazione dal nulla e quindi, come nel caso di un artigiano umano, caratterizzato da esistenza, da conoscenza – nel senso di un progetto di quanto produce – e dalla volontà di operare per la realizzazione del progetto. Ricompare il motivo trinitario agostiniano che consente, anche in questo caso, di fondare sull’articolazione delle facoltà della conoscenza umana – memoria, intelligenza e volontà – l’idea che l’uomo sia fatto a immagine e somiglianza del sommo essere.

Quando dunque Anselmo, avviando la riflessione del Monológion, dichiara programmaticamente di non voler ricorrere all’auctoritas della Scrittura, ma di voler fare riferimento alla sola ragione, lo si deve intendere come un preciso richiamo al modello agostiniano di ragione fondato sulla forza del procedimento analogico. Anselmo si propone inoltre di ricorrere esclusivamente ad argomenti necessari e alla luce della verità.

Prendendo avvio dall’esperienza umana, Anselmo giunge quindi a proporre un’articolazione trinitaria del sommo essere e si comprende allora in che senso il Monológion vada considerato, secondo quanto egli stesso afferma, una meditazione che consente, a chi ancora non accetta la fede cristiana, di rendersi conto di cose di cui non è consapevole ma che scopre di sapere già e sulle quali deve prendere atto che si fonda il processo della sua conoscenza. Si tratta di un percorso che conduce fino all’ipotesi che il sommo essere possa venire identificato con il Dio cristiano e allora si pone il problema di approfondire queste conclusioni, cercando di ragionare direttamente sulle caratteristiche che si ritengono proprie del Dio della fede.

ESERCIZIO

E4: Anselmo d’Aosta

Il Proslógion

Nel Proslógion è esplicito il mutamento del soggetto che conduce la ricerca rispetto all’opera precedente, e infatti, in questo caso, si tratta della riflessione di uno che cerca di capire ciò in cui crede. La prospettiva si capovolge: nel Monológion si ragionava partendo dal mondo creato, su una scala di perfezioni che si immagina chiusa verso l’alto, per evitare il regresso all’infinito, cogliendone alcuni caratteri sulla base di un’analisi indipendente dalla fede; ora invece è proprio la fede a consentire di fissare l’attenzione su quel limite sommo e di sviluppare il discorso collocandosi su quel livello che, per così dire, dal basso si poteva solo intravedere.

Eadmerus, “Vita sancti Anselmi”, prologo. Il capolettera Q ritrae l'autore, il capolettera I ritrae Sant'Anselmo, 1200 ca., Copenhagen, Det Kongelige Bibliotek (Biblioteca Nazionale)

L’unum argumentum

Anselmo si propone di trovare un unum argumentum (“unico argomento”) – noto in seguito come argomento ontologico – che, superando la molteplicità delle prove legate all’esperienza, possa dimostrare che la ragione deve necessariamente concludere che il Dio della fede esiste. È la fede infatti a insegnare che Dio è “ciò di cui non si può pensare il maggiore” in quanto dotato, e in grado massimo, di tutte le perfezioni. Anche chi nega l’esistenza di Dio, di fronte alla definizione appena ricordata, se ascolta le parole che esprimono il modo in cui deve essere pensato e le comprende, si forma un concetto corrispondente e non può negare che, a questo punto, ciò di cui non si può pensare il maggiore ha almeno l’esistenza mentale. Prescindendo totalmente dall’esperienza e mantenendosi rigorosamente nei limiti di un esame logico analitico della definizione, Anselmo sostiene, con un procedimento che verrà definito a priori, che l’esistenza mentale, in questo caso, implica anche l’esistenza extramentale. Se il concetto di ciò di cui non si può pensare il maggiore non comprendesse anche la perfezione dell’esistenza, sarebbe “pensabile” il medesimo oggetto con, in più, la perfezione dell’esistenza e dunque si dovrebbe ammettere la pensabilità di qualcosa più grande di ciò di cui, per definizione, non si può pensare il maggiore.

VIDEO

Le vie del pellegrinaggio

Ma quando il risultato intellettuale sembra definitivamente acquisito, Anselmo pare deluso e, rivolgendosi alla propria anima, pone una serie di domande: “Se lo hai trovato, come mai non senti ciò che hai trovato? Perché l’anima mia non ti sente, Signore Iddio, se ti ha trovato?” (Proslógion 14). È quasi l’ammissione di una sconfitta, come se il cammino percorso dall’intelligenza non fosse sufficiente. Nel capitolo successivo compare una nuova definizione di Dio, come qualcosa di più grande di tutto ciò che può essere pensato; sembra venire meno la possibilità addirittura di concepirlo e si apre la prospettiva della teologia negativa, secondo la quale a Dio non si adatta alcun predicato determinabile dalla mente umana.

TESTO

T1: Anselmo d’Aosta, L’unum argumentum e l’esistenza di Dio

Attesa della grazia

Il discorso anselmiano ha una struttura complessivamente trinitaria: il Monológion fornisce il dato, presente nella memoria dell’uomo, anche se egli non se ne rende conto; il Proslógion è invece il momento dell’approfondimento da parte dell’intelligenza, condotto con gli strumenti della logica e l’aiuto fornito dalla definizione di Dio proposta dalla fede. E allora, secondo la grande lezione agostiniana, occorrerebbe coinvolgere tutte le facoltà della conoscenza, ma in questo caso è impossibile per la volontà mettersi in gioco completamente in un rapporto di amore pieno, se non è Dio stesso a prendere l’iniziativa. La delusione che segue alla scoperta dell’unum argumentum non è allora sconfitta, ma parte integrante di una prova ben più grande che si ottiene solo percorrendo tutto il cammino disegnato da Monológion e Proslógion.

Nel Proslógion compare anche un’ulteriore definizione di Dio come l’ente che esiste in modo così vero che non può neppure essere pensato non esistente. Lo stolto dunque, che provoca l’avvio della dimostrazione negando l’esistenza di Dio, non può in senso proprio pensarne la non esistenza, e dunque, di fatto, pensa solamente le parole “Dio non esiste”. Tuttavia il monaco Gaunilone di Marmoutiers critica l’argomento anselmiano in un breve scritto polemicamente dedicato alla difesa dello stolto, il Liber pro insipiente. Gaunilone oppone all’unum argumentum di Anselmo un esempio che diventerà celebre: se pensiamo a un’isola perfetta, ed essa dunque esiste nell’intelletto come concetto, tale isola dovrà necessariamente esistere, poiché, se così non fosse, sarebbe possibile pensare un’isola migliore di quella. L’argomento ontologico di Anselmo comporterebbe dunque l’esistenza di tutto ciò che è concepibile nell’intelletto, quindi anche delle cose false e inesistenti. All’obiezione Anselmo ribatte che parlare di isola perfetta, cioè maggiore di ogni altra nel ristretto ambito dell’essere isola, è altra cosa rispetto a “ciò di cui non si può pensare il maggiore”. Gaunilone usa inoltre contro Anselmo lo stesso argomento rivolto da Anselmo contro lo stolto: secondo Gaunilone, infatti, della definizione anselmiana si possono solamente pensare le parole, non certo formarsi un concetto. Anselmo, come Agostino, considera i concetti come segni mentali delle cose significate e, se la fede garantisce che la definizione ha un significato, apprenderlo equivale a formarsene un concetto. Gaunilone richiede la mediazione dell’esperienza, richiede cioè che un concetto sia in qualche misura immagine della cosa. Sono due modelli di conoscenza e di ragione che non possono comprendersi.

TESTO

T2: Gaunilone, La difesa dello stolto

ESERCIZIO

E5: Anselmo d’Aosta

L'onnipotenza divina: Pier Damiani, Anselmo d'Aosta e Abelardo

Uno dei temi che avrà grande sviluppo nella storia del pensiero medievale è quello dell’onnipotenza divina. Le Sacre Scritture si aprono con l’immagine di Dio come sovrano assoluto, il quale ordina a proprio piacimento le cose del mondo. Nella Genesi, Dio si esibisce ad esempio in tutta la sua onnipotenza nel momento in cui si mostra ad Abramo per annunciargli la sua imminente paternità, nonostante l’età avanzata sua e della consorte Sara. Così facendo, egli infrange a suo piacimento le regole stabilite e dimostra come la sua potenza sia “assoluta”, poiché libera da ogni vincolo e legge.

Questa tradizione si fa dottrina nel Credo (o simbolo) di Nicea: Dio può scegliere quale mondo creare tra la serie degli infiniti possibili e può, volendo, sconvolgerne l’ordine senza sentirsi minimamente vincolato.

Catino absidale con Cristo Pantocratore, 1174-1186, Monreale, Cattedrale di Santa Maria La Nuova

Tale concezione si arricchisce, nel corso del pensiero medievale, del dialogo con la tradizione filosofica, in particolare quella legata alla riscoperta di Aristotele nell’Occidente latino. L’ordine del mondo assume un deciso carattere di necessità e il patto tra uomo e divinità si trasforma nel vincolo delle leggi naturali. Il Dio sovrano e onnipotente deve conciliare la propria immagine con quella, classica e tardo antica, del Pantocrator, cioè di colui che garantisce il regolare ordine degli accadimenti.

Un passaggio cruciale nelle discussioni sul modo di intendere l’onnipotenza divina è rappresentato dalla riflessione di Pier Damiani (XI sec.). Nel suo trattato De divina omnipotentia, egli attribuisce a Desiderio, abate di Montecassino, un’opinione secondo la quale l’onnipotenza sarebbe il potere di fare ciò che si vuole. La discussione nasce dalla domanda se a Dio sia possibile non solo restituire la verginità perduta a una fanciulla, ma anche fare in modo che la perdita della verginità non sia avvenuta; se quindi l’onnipotenza di Dio si estenda al passato, che, in quanto già accaduto, sembra avere un carattere di assoluta necessità. La posizione di Desiderio comporta che la non-potenza venga a coincidere con la non-volontà. Dio, quindi, vedrebbe la sua potenza coincidere con la volontà, e ciò significherebbe limitare il potere divino: Dio non può fare qualunque cosa voglia, ma solo quello che vuole.

A questa concezione si oppone una linea teologica appoggiata da Pier Damiani, per il quale Dio può fare un maggior numero di cose di quante voglia realmente fare o faccia. Non si può limitare l’assoluto potere divino alla libertà di compiere la propria libertà; esso va piuttosto concepito come piena e totale libertà di scelta di un ordine del mondo, al di là dei limiti temporali della nostra conoscenza.

Una posizione simile viene sostenuta da Anselmo d’Aosta, secondo il quale Dio sceglie di agire in seguito a un atto di volontaria limitazione del proprio assoluto potere. Il non-potere – non poter mentire, ad esempio – riguarda la stessa natura di Dio che vuole porre dei limiti alla propria astratta onnipotenza e non, invece, a una mancanza della potenza divina. Dio può dunque fare qualunque cosa, cioè “può non volere”; e “non potere”, in questo contesto, non viene più a coincidere con “non volere”.

Diversa sarà la posizione di Abelardo. Se è vero che le azioni divine sono espressione della natura di Dio e seguono il principio della sua bontà, non si vede come Dio possa agire diversamente da come fa e ha fatto. La contingenza della scelta è, per Abelardo, del tutto subordinata alla responsabilità del volere divino e l’onnipotenza si restringe sulla conformità alla natura: “Dio non poteva in alcun modo fare un mondo migliore di quello che ha fatto […]. Dio non fa né omette di fare alcunché se non per qualche ragione razionale ed estremamente buona, anche se a noi recondita” (Introductio ad Theologiam, III). Due sono le cose da sottolineare in questa concezione di Abelardo: la prima, che non è Dio a essere limitato ma il linguaggio dell’uomo, che non riesce a descrivere in modo completo una capacità divina; la seconda che, proprio a partire dalle norme che regolano il nostro linguaggio, l’onnipotenza divina si può già intendere come potentia absoluta, cioè come assoluta libertà da ogni vincolo normativo ordinato.

ESERCIZIO

Figure della divina onnipotenza

La posizione di Abelardo rimane isolata e la maggior parte dei teologi, tra cui Ugo di san Vittore e Pietro Lombardo, si atterranno alla formula, che diventerà canonica, del potuit sed noluit (Dio poté ma non volle).

Logica e verità

È evidente, da quanto si è detto, la centralità nella riflessione anselmiana dell’interesse per il rapporto tra linguaggio, pensiero e realtà. Nel De veritateAnselmo distingue la capacità comunicativa di una proposizione, che essa possiede per il semplice fatto di avere un significato, dalla sua verità, che si ha solo quando la proposizione compie ciò che deve, cioè quando è recta, e significa le cose come effettivamente sono in realtà. Quando la proposizione si comporta in questo modo consente alla conoscenza di percorrere lo stesso processo creativo divino che si sviluppa dal progetto nel Verbo, alle parole con cui Dio pone le cose, fino all’essere delle cose il cui significato sta appunto pienamente nel progetto originale. La sua rectitudo altro non è che la direzione che permette di adeguare la conoscenza ai significati delle cose contenuti nel Verbo divino.

La verità piena di una proposizione è dunque la sua rettitudine, in senso sia morale sia conoscitivo, concepita in se stessa, con la sola mente; si potrebbe quasi dire: a prescindere dall’esistenza stessa della proposizione. In questo senso si può allora parlare di verità anche nel caso dei pensieri, della volontà, delle azioni e delle cose. Le cose in particolare sono sempre vere perché sempre fanno ciò per cui sono state create; esse hanno ricevuto l’essere proprio per facere veritatem (“fare la verità”) e identico scopo deve regolare tutti gli altri casi ricordati, per cui all’uomo è richiesto di coniugare logica ed etica per produrre verità.

Teologia e analisi del linguaggio

Questioni linguistiche di carattere più tecnico vengono discusse da Anselmo nel De grammatico che affronta la questione se il termine “grammatico” sia sostanza o qualità. Vengono dunque approfonditi i termini definiti denominativi, quelli cioè che derivano da una radice comune ad altri termini da cui differiscono tuttavia per la forma. “Grammatico” significa direttamente la “grammatica” e indirettamente l’“uomo” o, per meglio dire, significa la “grammatica” e denomina l’“uomo”. Anselmo insiste sulle differenze che esistono tra linguaggio comune e linguaggio tecnico, tra l’uso normale che viene fatto di certe parole e le loro proprietà particolari. Ritorna, anche in questo contesto, il riferimento alla rectitudo intesa come il corretto uso dei termini tesi a recuperare il significato delle cose, mentre riconoscere autonomia al piano del discorso rischia di condurre al massimo della irrazionalità, cioè all’idea di poter trarre conclusioni sulla realtà fondandosi solo sulle regole del linguaggio.

Questa grande attenzione di Anselmo al significato dei termini e alle regole del discorso, pur declinati in un contesto teorico ancora agostiniano, mostra quanto si stia diffondendo e consolidando l’uso della logica nelle discussioni filosofiche e teologiche e quanto l’abate del monastero di Bec sia collocato in uno dei passaggi decisivi che portano verso il futuro metodo scolastico.

Il debito dell’uomo verso Dio

Nel Cur Deus homo Anselmo si domanda per quale motivo la soddisfazione del peccato originale non possa essere affidata se non a un Dio-uomo. L’uomo deve pagare il proprio debito, ma nessuna creatura inferiore sarebbe in grado di offrire a Dio una soddisfazione adeguata: è molto interessante osservare che argomentazioni che sembrano richiamare categorie feudali di ragionamento – come debito, soddisfazione, adeguatezza, rango di perfezione – si mescolino e si armonizzino con minuziose analisi dei termini fondamentali come potere, necessità e volontà.

Le idee di necessario e necessità, applicate a Dio, non possono in alcun modo pretendere di limitarne la potenza: nel caso di Dio si può parlare esclusivamente di “necessità conseguente”, quella che deriva dal semplice fatto che, se una cosa esiste, non è concepibile che sia e non sia nel medesimo tempo.

Il peccato come mancanza

Ulteriore problema affrontato da Anselmo, con grande attenzione alla complessità e molteplicità dei temi coinvolti, è quello della libertà e del libero arbitrio, in opere come De libertate arbitrii, De casu diaboli e De concordia praescientiae et praedestinationis et gratiae Dei cum libero arbitrio. È un’improprietà del linguaggio quella di definire la possibilità di peccare come una forma di potere e quindi concepire il libero arbitrio come la possibilità di peccare o non peccare; il peccato è un’impotenza, una mancanza e non certo un’opportunità positiva. Ancora una volta un’attenta considerazione delle proprietà dei termini consente di arrivare a una più coerente definizione di libero arbitrio come potere di conservare la rettitudine della volontà per amore della rettitudine stessa.