28

Pratiques linguistiques et appartenances territoriales : les Flandres sous l’Empire napoléonien

Alexandra Petrowski

Université de Lille III – IRHiS

Université de Lille III – IRHiS

Par le traité des Pyrénées de 1659, Louis XIV garantit à ses nouveaux sujets de Flandre l’usage de « la langue que bon leur semblera, soit française, soit espagnole, soit flamande ou autre ». De même, dans les Pays-Bas autrichiens, si la langue de l’administration est le français, Marie-Thérèse, puis Joseph II, ne cherchent pas à imposer vraiment cette langue. À l’inverse, en 1794, le député Grégoire propose à la Convention nationale « d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française »1. Une évolution dans la manière dont les autorités centrales perçoivent la pluralité linguistique est donc nettement visible.

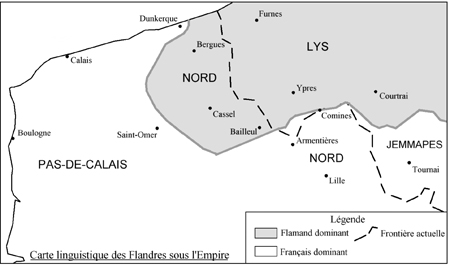

Grégoire ajoute : « C’est surtout vers nos frontières que les dialectes, communs aux peuples des limites opposées, établissent avec nos ennemis des relations dangereuses. » Les frontières sont en effet un espace privilégié pour l’étude des phénomènes linguistiques, et les Flandres, françaises et belges, sont un terrain d’investigation particulièrement intéressant dans la mesure où le clivage linguistique ignorait déjà une frontière politique relativement récente : après de nombreuses fluctuations de la paix des Pyrénées (1659) à celle d’Utrecht (1713), la frontière entre les Flandres françaises et les Flandres espagnoles, puis autrichiennes, se stabilise lors des traités des limites franco-autrichiens de 1769 et 1779. La frontière linguistique ne coïncide pas avec cette limite : les Flandres françaises sont divisées entre, à l’est, une partie francophone et, à l’ouest, une partie néerlandophone. Quant aux Flandres de l’actuelle Belgique, elles sont majoritairement de langue flamande, mais elles incluent des zones francophones, notamment près de la frontière. Ce sont les conquêtes révolutionnaires qui abolissent la frontière politique, quand elles font de l’actuelle Belgique des « départements réunis » à la France.

L’époque impériale, par son ambition unificatrice, est-elle une période de diffusion du français dans les départements belges mais aussi français ? Ou bien est-elle le moment d’une vitalité nouvelle du flamand, que permettrait l’absence de frontière politique entre voisins de langue commune ? Au final, n’y a-t-il pas surtout recours stratégique à l’une ou l’autre langue selon les circonstances et les interlocuteurs, stratégie que les intenses recompositions territoriales de l’époque rendent nécessaires ?

Il est particulièrement difficile de connaître la situation linguistique de ces régions parce qu’il y a peu de sources à la disposition du chercheur. Les sources les plus nombreuses et accessibles, celles des différentes administrations, sont le plus souvent en français, mais elles sont loin d’être le reflet de la société tout entière. Le flamand est dans ces régions la langue du privé, de l’oral. Pour en retrouver des occurrences, le chercheur doit faire preuve d’inventivité.

Pour simplifier, j’emploierai les termes « Belgique » et « belge » pour désigner les espaces qui correspondent aux départements de l’actuelle Belgique, même si celle-ci n’était pas encore créée à l’époque.

Les historiens médiévistes2 ont montré que, très tôt, on avait cherché à remédier à la multiplicité des langues et surtout à maintenir la compréhension réciproque dans le royaume de France mais aussi en Europe occidentale. Dès 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts entend substituer la langue du roi au latin dans les documents judiciaires et notariaux, mais presque personne ne prétend « établir de liaison explicite entre limites territoriales et

Carte 3. Carte linguistique des Flandres sous l’Empire

Croquis de A. Petrowski

limites linguistiques »3. L’argument linguistique n’est par exemple jamais avancé dans les traités des limites franco-autrichiens de 1769 et 1779 qui règlent les questions territoriales entre les deux pays.

Or, ceci est bouleversé à partir de 1789. La Révolution française tente de faire coïncider langue et territoire, mais aussi langue et nation. Il est vrai que ceci reste tout d’abord théorique et la période révolutionnaire se caractérise par son ambivalence en matière linguistique. Dans un souci de compréhension pour l’ensemble des citoyens, la Révolution autorise en effet la traduction des lois et des constitutions dans les langues et dialectes locaux. Et c’est en 1794 seulement que deux décrets tentent de généraliser l’usage du français : l’un prescrit, le 8 pluviôse an II, l’introduction immédiate de l’enseignement du français dans toutes les communes d’un certain nombre de départements, l’autre, du 2 thermidor suivant, rend obligatoire l’emploi du français en France dans tous les actes authentiques et dans les actes sous seing privé soumis à l’enregistrement, mais ces deux décrets sont rapportés respectivement en novembre 1795 et en septembre 1794. De cette hésitation témoigne également l’arrêté des représentants du peuple Perès et Portiez de l’Oise du 21 vendémiaire an IV (13 octobre 1795) lors de l’annexion de la Belgique. Il prévoit que : « dans les neuf départements, l’envoi officiel des lois et arrêtés serait fait en français seulement aux administrations d’arrondissement et qu’un exemplaire français devrait en reposer au greffe de chaque « municipalité »4, mais il prévoit aussi des traductions en néerlandais du Bulletin des lois.

L’Empire semble représenter un tournant dans le domaine linguistique en ce qu’il souhaite faire coïncider langue et territoire. La meilleure illustration de cette volonté nouvelle de territorialiser les langues est donnée par la vaste enquête lancée dans tout l’Empire napoléonien par Coquebert de Montbret, chef du Bureau de statistique, qui cherche à déterminer les limites des langues mères et à définir, à l’intérieur des langues principales, le territoire des dialectes. En 1806, il publie un Essai d’un travail sur la géographie de la langue française. Les résultats de l’enquête sont complétés par quinze cartes, ce qui représente une réelle nouveauté ; l’enquête de Grégoire elle-même était encore dépourvue d’illustration cartographique.

Peut-on alors parler d’une véritable politique volontariste de Napoléon dans le domaine linguistique ? Comme l’écrit Annie Jourdan, « les propos de Napoléon sous le Consulat et l’Empire ne brillent pas par leur cohérence »5. À Sainte-Hélène, une idée-force se dessine malgré tout, celle de la fusion des pays européens ou, en d’autres termes, celle d’une « confédération européenne ». Le véritable moment clé dans le domaine linguistique est l’arrêté du Premier Consul du 24 prairial an XI (13 juin 1803) : applicable en France et dans les pays conquis, il stipule que, dans le délai d’un an, tous les actes authentiques doivent être rédigés en langue française. Les actes sous seing privé peuvent encore être écrits dans l’idiome du pays, mais pour être enregistrés, les parties doivent y joindre, à leurs frais, une traduction française, certifiée par un traducteur certifié. Ce décret semble être le premier pas d’une tentative d’unification linguistique à l’échelle de l’Empire.

L’éducation doit, selon l’Empereur, rendre possible la création de cet espace unifié et l’attention qu’il porte à l’enseignement va dans ce sens. La loi Chaptal, adoptée dès le 11 floréal an X (1er mai 1802), alors que Bonaparte n’est encore que Premier Consul, prévoit une école primaire au moins par commune. Elle prévoit également un enseignement secondaire à deux degrés : les écoles secondaires établies par les communes ou les particuliers qui devaient remplacer les anciens collèges, et les lycées créés en remplacement des écoles centrales. Puis, la loi du 10 mai 1806 fonde sous le nom d’Université impériale un corps exclusivement chargé de l’enseignement et de l’éducation publics dans tout l’Empire. En théorie, l’Empereur impose donc un monopole de l’État sur l’enseignement, qui doit dès lors se faire en français, qui sera effectivement appliqué dans les grandes villes des Flandres belges. À Gand, l’établissement du lycée avait été décidé dès le 30 fructidor an XII (17 septembre 1804)6. À Bruges, le lycée ouvre en 1808. Dans les deux cas, le personnel est en majorité composé de Français et la langue d’enseignement y est le français. Il y a donc là une volonté certaine de mettre en acte ce désir d’uniformité.

Cependant, il est difficile d’avoir des renseignements sur la fréquentation réelle de ces écoles. Elles sont surtout fréquentées par des enfants de fonctionnaires, souvent même de fonctionnaires français, donc de gens qui parlent déjà le français. Les écoles secondaires, c’est-à-dire celles qui peuvent être créées par des particuliers, semblent rencontrer plus de succès, mais le problème est dans ce cas le contrôle de l’enseignement qui y est dispensé. Les enseignants de ces écoles sont tenus de prêter serment et doivent être validés par un jury. Or, les témoignages sont nombreux qui montrent la lenteur et les retards de cette procédure. La mauvaise foi est aussi souvent de mise : à Ypres, par exemple, trois lettres donnent des raisons de ne pas prêter le serment. La première écrit : « Je vous observe que l’école que je dirige n’est proprement qu’une maison où les pauvres enfants viennent apprendre à faire des dentelles, sans que j’aie aucune influence sur le moral desdits enfants qui sont nourris, logés et éduqués chez leurs parents ou tuteurs, de manière que je ne peux être considérée comme institutrice, mais seulement comme maîtresse d’un métier ». La deuxième dit : « Je ne suis que première servante ou surveillante en cette maison qui n’enseigne aucune morale aux enfants ». Enfin, la troisième prétend : « depuis plusieurs années nous avons cessé de tenir école mais uniquement une fabrique de dentelles »7. Ces lettres témoignent bien de la mauvaise volonté face au serment et au contrôle qu’il suppose.

Des écoles sont néanmoins créées et quelques-unes connaissent un certain succès. À Bergues, par exemple, dans l’école secondaire ouverte dans les anciens bâtiments des Jésuites, 12 élèves prennent place sur les bancs de la classe de 6e en 1802 ; l’on compte 22 élèves toutes classes confondues en l’an XII, et 64 en 1806. Cependant, l’impression générale reste celle d’une grande lenteur voire d’une très forte inertie. À la fin de l’Empire, toutes les communes ne possèdent toujours pas d’école primaire, le plus souvent faute d’enseignants capables ou volontaires, d’autant qu’ils ne reçoivent pas tous de rémunération de la part de la commune où ils exercent. Ainsi, il y a peut-être eu une volonté de francisation et par là d’uniformisation de la part des autorités impériales. Certains, particulièrement dans les villes, ont tenté de la mettre en œuvre par la création d’établissements conformes à la nouvelle réglementation scolaire. Cependant, les moyens mis en œuvre n’ont jamais été à la hauteur de cette ambition.

Si la volonté de l’Empereur ne peut avoir suffi à étendre l’espace de la langue française, quels autres vecteurs ont permis à celle-ci de se répandre ? Jean-François Chanet a montré, à propos de la IIIe République que l’on ne pouvait la rendre seule responsable du recul des langues régionales, que « les chemins de la francisation ont été plus sinueux et plus complexes » qu’il n’y paraît et que « les lumières de la ville, les rêves des parents, la culture de la réussite, la religion de l’utilité » en sont tout autant responsables8. Cette réflexion sur l’école de la IIIe République peut être reprise pour la période impériale, durant laquelle une demande de français est déjà perceptible.

Langue de culture, le français est pratiqué dans certaines sociétés littéraires de la Flandre belge avant même la période française. Celle de Bruges, dont le règlement est en français, est créée dès 1786. Le but est de créer des réunions où l’on s’entretiendrait agréablement. Après une période d’interruption, elle reprend ses activités en 1797. Ses membres appartiennent à la classe aisée, avocats, médecins, juges, fonctionnaires, négociants, rentiers, gens de noblesse, etc. Il en existe d’autres dans le département de la Lys, à Ostende, Ypres, Courtrai, mais leurs activités sont plus réduites. Ainsi se créent, dans les villes importantes, des réseaux où Français et Belges cultivés se côtoient.

Si cette pratique reste réservée à une élite, l’intérêt pour le français est plus large. Parler français présente un intérêt pratique, immédiat, qui est bien perçu par les populations des Flandres belges et françaises. Le français est la langue de l’administration. Ceux qui veulent y faire carrière doivent la maîtriser. Dès l’époque autrichienne, des familles des Pays-Bas envoient leurs enfants dans les collèges de Lille, comme l’a montré leur correspondance publiée par Philippe Marchand9. Cette habitude s’intensifie pendant la période française. En l’an XIII, le préfet de la Lys remarque que l’habitude d’envoyer des jeunes gens étudier dans une ville française s’est conservée « dans la classe opulente »10. Il ajoute : « Des chirurgiens des campagnes, des apothicaires, et beaucoup d’élèves de l’une ou l’autre branche de médecine concourent aux universités de France pour obtenir le grade de licencié en médecine »11. Le français est donc aussi la langue d’une certaine élite bourgeoise. Il facilite les échanges économiques et commerciaux. Marchands et commerçants font apprendre le français à leurs enfants, parfois grâce à des voyages. Jean Toussyn qui dirige une maison renommée en Flandre pour les vins de Tours, envoie ses deux fils faire un voyage à Paris et à Tours d’octobre à décembre 179512. Avec l’annexion, l’on peut supposer que ces liens commerciaux se sont renforcés. Un certain Charles Denet de Bruges, qui souhaite être nommé instituteur du village de Jabbeke dans le département de la Lys en 1807, résume bien cette idée de l’utilité de l’instruction en général, et du français en particulier. Il écrit : « ne savoir ni lire ni écrire les langues française et flamande, ne savoir ni le calcul ni la géographie, c’est se trouver dans un cercle bien étroit, pour ne pas dire dans le néant »13. Maîtriser la langue de la politique, de l’administration, des échanges économiques, c’est sortir de ce cercle étroit, c’est permettre l’ouverture. Nous voyons également ici que ce n’est pas tant la connaissance du français qui compte que la maîtrise des deux langues. Les enseignants recrutés par les jurys dans le département de la Lys sont du reste tenus de les connaître toutes les deux. Lors de la distribution des prix aux élèves de Thielt, le 23 juin 1807, parmi les matières récompensées se trouvent la traduction du flamand au français et celle du français au flamand14. Il semble donc qu’il s’agisse moins d’un désir d’éradiquer le flamand que de la recherche d’une langue universellement comprise dans l’Empire. Le bilinguisme n’est pas condamné, bien au contraire, et les pratiques révèlent son intérêt stratégique : il permet d’être à la croisée de plusieurs sphères sociales ou culturelles.

La masse de la population a très peu de contacts avec les fonctionnaires, magistrats et commerçants qui parlent français. Elle en a peut-être davantage avec les soldats. Leur nombre en effet est considérable. En 1804, aux environs de Bruges, on compte près de 35 000 hommes, dont beaucoup logeaient chez l’habitant, mais ces soldats peuvent aussi être des étrangers qui ne parlent eux-mêmes que des bribes de français, ou un patois local.

Un des plus grands instruments de francisation des couches inférieures est probablement la conscription dans l’armée napoléonienne. Certes, les Flamands sont souvent regroupés en unités et vivent donc en vase clos, mais les unités sont parfois disloquées et les Flamands sont alors mêlés aux Français. De plus, commandements et règlements se font en français. Toutefois la plupart des conscrits apprennent seulement un peu de vocabulaire militaire, des bribes de conversation et quelques jurons. Voici le témoignage d’une lettre de conscrit : « Ik ben al negen maenden soldat, ik kan niet meer frans spreken of dat ik van hus ging, maer ik verstad wel »15, ce qui signifie : « Je suis soldat depuis déjà neuf mois et je ne parle pas mieux français que lorsque j’ai quitté la maison, mais je le comprends bien. »

L’attraction des centres industriels proches favorise également la diffusion du français. Cela vaut pour les Flamands du département du Nord comme pour ceux de Belgique. Les habitants de la Flandre occidentale notamment sont nombreux à trouver du travail dans l’industrie textile roubaisienne grâce à la proximité géographique et économique. Chantal Pétillon, dans son étude sur la population de Roubaix, a montré qu’entre 1800 et 1828, la part des Belges dans les fabriques de textile roubaisien est de 10,8 %, et ceux-ci sont en majorité flamands16. Même si là encore, ils se regroupent souvent par communauté d’origine, l’industrialisation naissante a favorisé les contacts linguistiques.

Face à ces différentes voies de francisation, imposées ou spontanées, y a-t-il eu une résistance affirmée du flamand ?

À cause de la domination du français comme langue de culture au xviiie siècle, le flamand tend à perdre le statut qu’il pouvait avoir au Siècle d’or. On n’imprime plus d’ouvrages en flamand qu’à l’usage du peuple. La presse et le théâtre en flamand sont supplantés par le français. Le flamand devient réservé aux catégories populaires. Peut-on alors déceler, dès l’époque impériale, une résistance affirmée du flamand, une résistance qui serait le fruit d’une démarche consciente et concertée ? Pour la Flandre française, il semble qu’il s’agisse d’une tentative plus tardive et limitée à certains cercles de la population. Pour les Flandres belges, la question est plus difficile à trancher.

Dans les milieux cultivés s’expriment bien quelques tentatives de résistance du flamand, mais que ce soit dans les Flandres françaises comme dans les Flandres belges, elles sont rares. Dans le département de la Lys, un de ceux qui ont exercé une influence est le docteur Vandaele, d’Ypres : sous le pseudonyme de Vaelande, il publie le périodique Tydverdryf (1805-1806) dans le but de revivifier l’étude de la langue flamande. Quelques voix s’expriment également par le biais des chambres de rhétorique. Celles-ci avaient été abolies en tant que corporations, au début de la Révolution française, mais elles se reforment ensuite, de part et d’autre de la frontière. D’après une anecdote citée par Louis de Baecker, en 1804, les Persetreders fonteynisten d’Hondschoote (département du Nord) furent invités au landjuweel (concours entre des chambres de rhétorique) qu’organisait la société de Rousbrugghe (département de la Lys) :

« Quand leur cortège arrivé à l’Haghedoorn [près de la limite entre les deux communes] un membre déguisé en Mercure s’en détacha, accompagné de deux trompettes. Tous les trois, à cheval, allèrent annoncer à Rousbrugghe l’approche des théoriciens d’Hondschoote. Bientôt ceux-ci apparurent, marchant sur deux rangs, précédés de leur bannière, de tambours, de flûtes et de violons et suivis d’Apollon entouré des neuf Muses, ainsi que de Mercure et des deux trompettes qui étaient venus rejoindre leurs confrères. La rhétorique de Rousbrugghe les reçut aux limites du bourg et les conduisit à son théâtre où monta l’Apollon d’Hondschoote qui récita des vers à la louange des hommes qui savent honorer la poésie. »17

S’il s’agit bien d’une forme de résistance, elle ne concerne qu’une étroite sphère de la société et n’est pas très virulente : il faut savoir que les statuts des chambres de rhétorique devaient être validés par les autorités municipales.

Une autre forme de résistance est celle du clergé insermenté, qui continue souvent à prêcher en flamand. Les quelques lettres de prêtres insermentés retrouvés dans les archives montrent que ceux-ci communiquent en flamand. Est-ce seulement un moyen pour ne pas être compris par les autorités françaises qui les recherchent ? Ou bien ces prêtres lient-ils défense de la langue flamande et opposition politique et religieuse au nouveau régime ? La question devrait être examinée plus en détail.

Une manifestation, plus large cette fois, de résistance, est le choix que semblent souvent faire les parents d’inscrire leurs enfants dans les écoles où l’on dispense un enseignement en flamand. C’est du moins ce que dénoncent les instituteurs des nouvelles écoles en ces termes :

« Nous soussignés instituteurs des écoles primaires de l’arrondissement de Furnes, apercevons avec douleur nous contredire, nous poursuivre par un grand nombre des ci-devans maîtres d’écoles qui, en se moquant de nous parcourent la ville et le champ, non seulement en empechant les jeunes gens de fréquenter les écoles susdites mais en les corrompant par leurs instructions séduisantes et fanatiques. »18

De même, le maire de la commune de Ruysselede dénonce le « fanatisme qui détourne les parents de faire suivre à leurs enfants les écoles primaires »19. D’après les administrateurs, le refus des nouvelles écoles est donc dû à la résistance politique des parents. Il faut bien sûr se méfier de cette rhétorique du « fanatisme » et y voir davantage une forme de résistance au changement plutôt qu’une véritable opposition au nouveau régime et à ses écoles.

Il semblerait ainsi que les anciennes écoles, ou du moins les anciens enseignants, ont pu se maintenir. Les autorités paraissent en effet être peu au courant de ce qui se passe vraiment dans les communes. À la date tardive de 1813, le maire de la commune de Belleghem reçoit l’ordre d’inspecter six écoles suspectées d’infraction aux lois sur l’instruction publique. La première est celle d’une certaine dame Jeanne Vanneste, chez qui l’on trouve 34 écoliers occupés à apprendre les premiers principes de la lecture. À la question de savoir « de quelle autorité elle a été autorisée à tenir école, elle a répondu que monsieur le curé lui avait conseillé de tenir cette école pour doner le catéchisme et qu’elle a continué cela depuis plus de 50 ans »20. La deuxième est celle du sieur Pierre Selosse. À la même question, il répond n’avoir aucun titre à montrer, et à celle de savoir « pour quel motif il ne s’est pas rendu devant monsieur l’inspecteur de l’académie de l’université lorsqu’il a été duement convoqué par écrit, il nous a répondu qu’à cette époque il étoit indisposé et ne pouvait se rendre à Courtrai ». Il a quand même fallu deux ans aux autorités pour se rendre compte de la chose. Dans la troisième de ces écoles, le maire trouve 15 enfants des deux sexes occupés à apprendre la lecture en flamand. Il demande à l’instituteur de quel ordre il tient cette école, celui-ci répond « qu’il a commencé cet établissement de son propre chef », et qu’il ne s’est pas présenté devant l’inspecteur de l’université parce qu’il y avait peu d’élèves dans son école. Il s’avère donc que même en 1813, le système scolaire impérial est loin de s’être imposé. Si l’on peut y voir un choix délibéré d’éviter les écoles françaises, il semble toutefois que le plus grand obstacle à la diffusion du français soit la très grande inertie des populations, que l’on pourrait qualifier de résistance passive.

Parmi les explications, quelques exemples frappants : en réponse à une circulaire de l’an XI traitant de la réorganisation des écoles, le maire de Thourout répond qu’il n’y a jamais eu assez de membres du conseil présents pour procéder à cette réorganisation. Dans les communes où il y avait déjà une école, on ne tient pas à en bouleverser le fonctionnement. Toujours dans les réponses à cette circulaire, celle du maire d’Ichteghem est révélatrice de l’état d’esprit du lieu : « depuis plusieurs années, le citoyen Bernard Hallevoet natif de notre commune, y tient ici aux satisfaction des toutes les habitants, un école primaire où la jeunesse s’apprend bien a lire et le premier règle de l’arithmétique. Nous voulouissions bien qu’il soit admis pour continuer cette école puisque nous le jugeons en état et que c’est un homme de bonnes mœurs et conduite, qui a la confiance des habitants »21. Au vu du niveau de français de celui qui a rédigé la réponse, l’on peut supposer que cette école ne contribuait que peu à la francisation… Le sous-préfet de l’arrondissement de Courtai explique que les nouvelles écoles ne sont pas fréquentées à cause de « la nonchalance des parents et de l’inaptitude des instituteurs »22. Les populations ne s’opposent pas particulièrement au français, ne défendent pas haut et fort leur langue, mais dans les faits, elles semblent surtout souhaiter que les choses restent telles qu’elles sont. Qui plus est, il est difficile de trouver des personnes maîtrisant les deux langues et désireux de tenir une école.

Même à la fin de l’Empire, le flamand est toujours enseigné dans les départements belges. En 1813, le sous-préfet de Bruges dénonce au préfet l’instituteur de la commune d’Assebrouck qui « enseigne seulement la langue flamande »23. Bien après la chute de l’Empire et, du côté français cette fois, on trouve encore trace d’un enseignement entièrement en flamand : en 1828, le conseil d’arrondissement de Dunkerque signale « un abus qui existe dans un grand nombre d’écoles communales de cet arrondissement où les instituteurs primaires se permettent de n’enseigner que l’idiome flamand »24. Ceci permet au premier numéro des Annales du Comité flamand de France, créé en 1853, d’écrire : « Un fait remarquable et qui excite l’étonnement de tous les étrangers, c’est le maintien de la langue flamande dans les arrondissements de Dunkerque et d’Hazebrouck. Malgré le contact incessant avec d’autres mœurs et une autre langue, malgré ce qu’on a pu faire même pour l’étouffer et l’anéantir, elle est restée debout et pleine de vigueur. Oh ! C’est que pour les habitants de ce pays, le flamand est la langue maternelle, et que la langue maternelle est quelque chose de sacré et d’indestructible ». Évidemment, cette affirmation du Comité a des buts de propagande et le flamand a bien reculé à cette date du côté français. À l’inverse, avec le retour de la frontière politique, c’est lui qui s’est imposé du côté belge.

Y a-t-il eu, sous l’Empire, une politique de la langue, une volonté de faire coïncider une langue et un territoire ? Il semble, dans une certaine mesure, que ce soit le cas. Pour le moins, l’Empire, de façon pragmatique, a cherché à faciliter la communication dans un vaste espace. Le français était la langue de l’administration, de la justice, de l’armée : pour cela, il fallait qu’il soit compris et parlé par les administrés. L’attention portée à l’enseignement, la tentative de généraliser et d’uniformiser celui-ci dans l’Empire vont dans ce sens. Dès lors, ceux qui ont voulu tirer parti des opportunités, notamment politiques ou économiques, offertes par le nouveau régime se sont efforcés d’en maîtriser la langue. Ils sont toutefois une minorité, surtout lorsque l’on quitte les villes et le cercle étroit des élites. En outre, les moyens mis en œuvre par les autorités n’ont jamais été à la hauteur de l’ambition uniformisatrice. Si l’État impérial avait mis en œuvre les mêmes moyens pour diffuser le français que ceux employés pour imposer la conscription militaire, il est probable que l’Empire aurait parlé français ! Mais peut-être aussi que la résistance linguistique serait alors devenue plus forte et plus consciente.

1. « Rapport sur la nécessité d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française » par Grégoire, séance de la Convention nationale du 16 prairial, l’an II de la République.

2. Voir en particulier Bernard Guenée, L’Occident aux xive et xve siècles, Paris, PUF, 1971 ; Philippe Wolff, Les Origines linguistiques de l’Europe occidentale, Paris, Hachette, 1971 ; Colette Beaune, Naissance de la nation France, Paris, Gallimard, 1985.

3. Daniel Nordman, Jacques Revel, « La formation de l’espace français », in André Burguière, Jacques Revel (dir.), Histoire de la France, l’espace français, Paris, Seuil, 1989.

4. Arrêté des représentants du peuple Perès et Portiez de l’Oise du 21 vendémiaire an IV, cité par Marcel Deneckere, Histoire de la langue française dans les Flandres 1770-1823, Tongeren, G. Michiels Broeders, 1954.

6. Archives de l’État à Gand, préfecture de l’Escaut, liasse 1884.

7. Archives de l’État à Bruges, 2923. Préfecture de la Lys, Onderwijs.

8. M. Ozouf dans la préface de Jean-François Chanet, L’école républicaine et les petites patries, Paris, Aubier, 1996.

9. Philippe Marchand, Depuis les Pays-Bas et les Provinces-Unies, des parents écrivent au principal du collège de Lille, Amsterdam, Holland University Press, 1985.

10. Archives de l’État à Bruges, Archives modernes, liasses, 1re série, 2091/1.

11. Archives de l’État à Bruges, Archives modernes, liasses, 2e série, 9771/2. Parmi les médecins établis à Bruges, Jamin fut reçu docteur en médecine à l’université de Strasbourg en 1819, F. Beyts se perfectionna en chirurgie à Bruxelles et Paris, J.-P.-M. Meerseman pratiqua chez un pharmacien de Dunkerque et étudia la médecine à Paris en 1814 et y fit son doctorat en 1819.

13. Archives de l’État à Bruges, 2924, préfecture de la Lys. Onderwijs. Inkomende en uitgaande briefwisseling. Jaren XIII-1813.

14. Archives de l’État à Bruges, 2924, préfecture de la Lys. Onderwijs. Inkomende en uitgaande briefwisseling. Jaren XIII-1813.

15. Cité par Marcel Deneckere, op. cit., 1954.

16. Chantal Pétillon, La population de Roubaix : industrialisation, démographie et société, 1750-1880, Villeneuve d’Ascq, P. U. Septentrion, 2006.

17. Cité par Émile Coornaert, La Flandre française de langue flamande, Paris, Les Éditions ouvrières, 1970.

18. Archives de l’État à Bruges, 2927. Préfecture de la Lys, Onderwijs. Inrichting van scholen en benoeming van leermpersoneel.

19. Idem.

20. Archives de l’État à Bruges, 2924. Préfecture de la Lys. Onderwijs. Inkomende en uitgaande briefwisseling. Jaren XIII-1813.

21. Archives de l’État à Bruges, 2927. Préfecture de la Lys. Onderwijs. Inrichting van scholen en benoeming van leermpersoneel. VIII-XI.

22. Archives de l’État à Bruges, 2927. Préfecture de la Lys. Onderwijs. Inrichting van scholen en benoeming van leermpersoneel. VIII-XI.

23. Archives de l’État à Bruges, 2924. Préfecture de la Lys. Onderwijs. Inkomende en uitgaande briefwisseling. Jaren XIII-1813.

24. AD Nord. 1 N 40. Délibérations du conseil général.