8

LAS ZONAS AZULES

Cómo influye en la longevidad el ambiente en que vivimos

Si uno pudiera elegir dónde nace, muchos pediríamos un lugar de cielos azules y clima suave, donde la naturaleza fuera generosa y nos diera alimentos variados y sabrosos, donde la sociedad fuera justa y se preocupara por educar bien a los niños y por cuidar bien a los mayores. Donde todos ayudaran a la comunidad en la medida de sus posibilidades y la comunidad les aceptara tal como son. Un lugar donde las personas vivieran en paz, con respeto y sin estrés. No les estamos hablando de un edén imaginario. Estos sitios existen. Y son, no es casualidad, algunos de los lugares donde se registran las esperanzas de vida más altas del mundo.

Pero no se elige el lugar donde uno nace, como no se eligen los padres que uno tiene. Nos toca lo que nos toca y nos adaptamos lo mejor que podemos. Los padres nos dan la herencia genética. El lugar de origen nos da el ambiente en que crecemos. Genes y ambiente, las dos grandes variables que modulan la vida humana.

Durante décadas se han visto como variables sin relación entre ellas. En la literatura científica se escribían frases del tipo «la inteligencia es un 58 por ciento genética y un 42 por ciento ambiental». Lo mismo se ha dicho de la tendencia a la obesidad. O del riesgo de infarto. Incluso de la orientación sexual, sobre la que se llegó a publicar que se había localizado un gen de la homosexualidad en el cromosoma X, lo cual resultó ser demasiado simplista. En el siglo XX, antes de la era del genoma, cualquier rasgo era susceptible de ser dividido en un tanto por ciento genético y un tanto por ciento ambiental. Lo cual nos da una idea de lo ignorantes que éramos hace apenas quince años.

Del entorno depende que los genes que hemos recibido funcionen o no. Que estén activos o silenciados. Que desarrollemos nuestro máximo potencial o nos quedemos a medio camino.

—

No es que ahora lo sepamos todo. Pero por lo menos hemos aprendido que genética y ambiente están entrelazados. Ningún hombre es una isla, como escribió el poeta John Donne. Todos vivimos en un entorno que nos modifica. Recibimos una herencia genética con las instrucciones para construir y hacer funcionar nuestro cuerpo. Esta herencia genética define lo que podemos llegar a ser, nuestro potencial máximo. La máxima longevidad, o la máxima altura, o la fuerza, o la creatividad. Lo que quieran. Pero después el ambiente regula el funcionamiento de los genes en nuestras células. Del entorno depende que los genes que hemos recibido funcionen o no. Que estén activos o silenciados. Que desarrollemos nuestro máximo potencial o nos quedemos a medio camino.

Cuando hablamos de ambiente, uno suele pensar a lo grande, en los factores externos que afectan a todo el organismo, ya sea para bien o para mal. El aire que respiramos. Los alimentos que comemos. El estrés que provoca un mal jefe o el ir siempre con prisas. Todo esto influye de manera importante en cómo funciona nuestro ADN.

Pero los efectos del ambiente se ejercen a escala microscópica en la intimidad de las células. ¿Se han preguntado alguna vez por qué una célula del hígado es diferente de una del corazón si tienen el mismo genoma? Es porque el entorno en que se encuentra cada célula en el cuerpo humano es diferente. Porque las moléculas y las fuerzas a las que están expuestas las células las guían en su desarrollo, activando unos genes y silenciando otros. Viene a ser como educar las células. Del mismo modo que unas personas se forman para ser médicos y otras para ser periodistas, unas células se forman para trabajar en el corazón y otras para trabajar en el hígado.

Posiblemente el médico hubiera podido ser periodista y el periodista hubiera podido ser médico si de jóvenes hubieran elegido caminos distintos. Con las células ocurre lo mismo. Ambas están equipadas con el mismo ADN y hubieran podido ser lo que quisieran, pero, una vez se han comprometido a hacer carrera en el hígado o en el corazón, ya no pueden volver atrás.

Todo esto, como pueden suponer, tiene su propia jerga entre los biólogos. Se dice que el ADN tiene una regulación epigenética. Esta es una palabra que ha llegado para quedarse, igual que llegaron para quedarse palabras que nuestros bisabuelos desconocían como genoma, láser o internet. Se refiere a aquello que actúa sobre (epi en griego) los genes. De hecho, se encuentra literalmente encima. Son moléculas que se fijan sobre el ADN, como si le hicieran una llave de judo, las que bloquean los genes que deben permanecer inactivos.

Hasta aquí la teoría. Puede que se pregunten qué tiene que ver esto con el envejecimiento y la longevidad. La respuesta está en la isla de Cerdeña. Tal vez hayan estado allí. Con una situación privilegiada en medio del Mediterráneo, un clima agradable casi todo el año y preciosas playas de aguas claras y arenas blancas, Cerdeña se ha convertido en las últimas décadas en un polo de atracción turística. Pero la respuesta no está en las zonas más turísticas y cercanas al mar, sino en las montañas abruptas del centro de la isla.

El demógrafo belga Michel Poulain y el investigador biomédico italiano Gianni Pes identificaron allí una población con una proporción excepcionalmente elevada de personas centenarias. Trataron de delimitar dónde estaba y la localizaron en la región de Barbagia. Cogieron un mapa de la isla y dibujaron la frontera de la región donde se concentraban los centenarios. La trazaron con tinta azul, de modo que a aquellos valles y montañas donde la gente vivía tantos años los empezaron a llamar la Zona Azul. El estudio demográfico, realizado en el año 2000, reveló que una de cada ciento noventa y seis personas nacidas en la Zona Azul de Cerdeña entre 1880 y 1900 había llegado a centenaria, lo que la convertía en aquel momento en el lugar con la proporción de centenarios más alta del mundo.

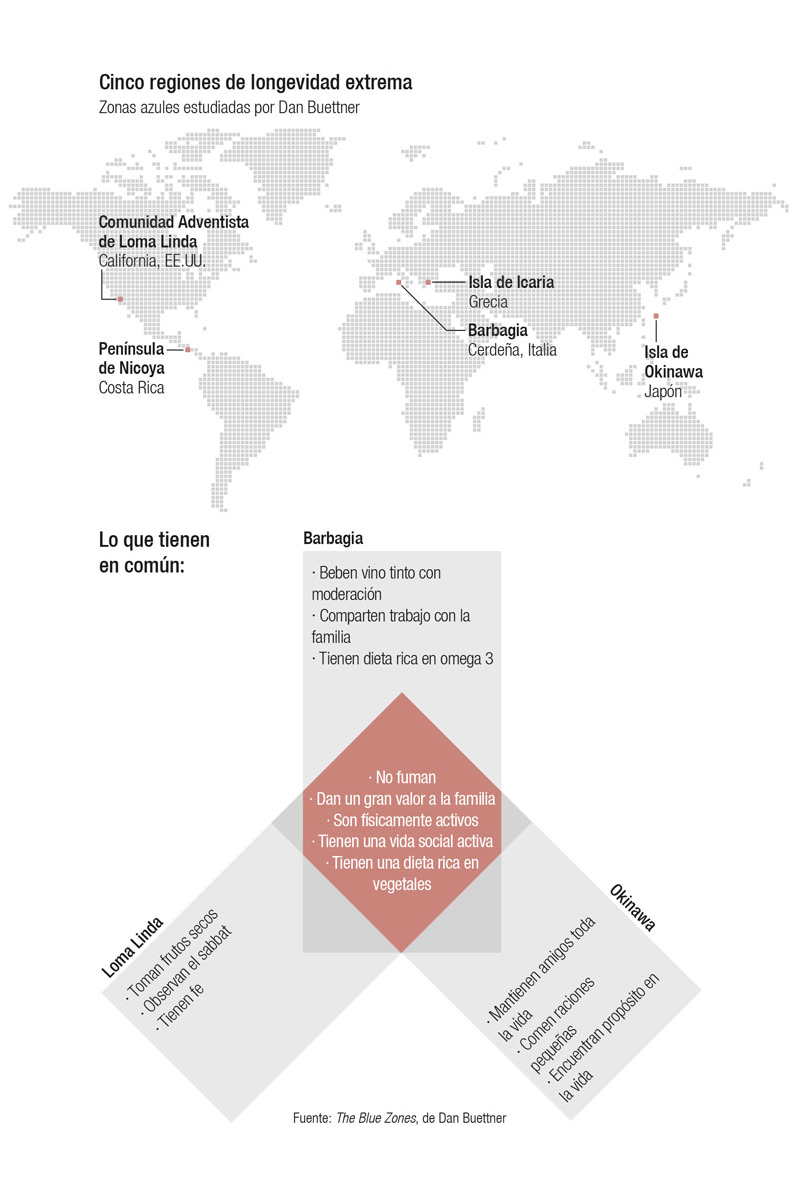

Dos años después, el explorador estadounidense Dan Buettner se embarcó en un proyecto para buscar otros lugares con tasas de longevidad excepcionales. Consiguió financiación de la Sociedad National Geographic y del Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos. Identificó otros cuatro y los visitó uno tras otro para investigar qué tenían de especial.

A primera vista estos lugares no podían ser más diferentes: la isla de Okinawa en Japón, la isla de Icaria en Grecia, la península de Nicoya en Costa Rica y la comunidad de Loma Linda en California. Buettner, que se ha convertido en un embajador de la vida saludable y la longevidad, ha popularizado estas regiones como las Zonas Azules y ha explicado lo que ha descubierto en ellas en libros, conferencias y artículos periodísticos.

Bajo las diferencias superficiales entre las zonas azules, ha encontrado afinidades más profundas. Ha observado comportamientos y actitudes que son similares en todas las zonas, que son distintos de los comportamientos y actitudes habituales en el resto del mundo y que podrían explicar la longevidad excepcional de sus habitantes.

Empecemos por Barbagia, la zona azul original, en el centro de Cerdeña. No ha sido un lugar especialmente apreciado por la humanidad a lo largo de su historia. Más bien al contrario. El nombre se remonta a la época romana, cuando Cicerón describió la región como una tierra de bárbaros. Los romanos, que controlaron las costas de Cerdeña pero nunca consiguieron dominar las montañas del centro de la isla, llamaron a sus habitantes latroni mastrucati (ladrones con pieles de oveja). No era un destino hospitalario al que nadie pensara en ir a retirarse en la Antigüedad.

Precisamente porque no era un lugar rico, y porque periódicamente se veían amenazados por invasores que llegaban desde el mar, los habitantes de Barbagia desarrollaron un fuerte sentimiento de comunidad y una arraigada cultura de ayuda mutua.

—

Con una orografía rugosa de cuestas empinadas y una vegetación de bosque mediterráneo, la vida allí no era fácil. Cada plato de comida requería un esfuerzo. Había que pastorear ovejas y cultivar tierras poco fértiles para conseguir alimentos. Berenjenas, calabacines, cebollas, uva, aceite de oliva, queso pecorino y, ocasionalmente, algo de carne. Precisamente porque no era un lugar rico, y porque periódicamente se veían amenazados por invasores que llegaban desde el mar, los habitantes de Barbagia desarrollaron un fuerte sentimiento de comunidad y una arraigada cultura de ayuda mutua. Una cultura en la que la familia tiene más importancia que en cualquier sociedad urbana moderna.

La zona azul de Barbagia tiene mucho en común con la isla de Icaria. Ambas son islas montañosas del Mediterráneo, donde la tierra proporciona alimentos parecidos y donde cualquier desplazamiento requiere un esfuerzo físico. Icaria carece de puertos naturales, por lo que, al igual que Barbagia, ha desarrollado una cultura propia a lo largo de los siglos, con escasas influencias externas. Una cultura donde el sentimiento de comunidad y la familia también tienen una gran importancia.

Pero Okinawa es un caso distinto. De entrada, se encuentra sobre el Trópico de Cáncer, por lo que tiene un clima diferente al de las islas mediterráneas y por lo tanto también una dieta diferente. Además, estando situada aproximadamente a la misma distancia de la China continental que del archipiélago principal de Japón, ha recibido múltiples influencias externas a lo largo de su historia. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos controlaron Okinawa y dejaron allí varias bases militares, ha estado expuesta también a influencias occidentales. Aun así, la población de Okinawa ha mantenido un estilo de vida propio que permite a sus habitantes disfrutar de vidas largas y saludables.

Según los resultados del Estudio de Centenarios de Okinawa, los okinawenses parecen tener una protección especial ante las enfermedades asociadas al envejecimiento. Suelen conservar las arterias en buen estado hasta edades avanzadas, con niveles de colesterol saludables y una tensión arterial correcta, sin que aparentemente les cueste ningún esfuerzo ni tengan que seguir ninguna dieta particular. Tienen un riesgo de cáncer de mama y de próstata —dos tipos de cáncer a menudo vinculados a factores hormonales— un 80 por ciento más bajo que la población de Estados Unidos. Tienen la mitad de fracturas de cadera que la población norteamericana y el 20 por ciento de la del conjunto de Japón, lo que indica una mayor salud ósea en personas mayores. Tienen la mitad de riesgo de alzhéimer en mayores de ochenta y cinco años...

Es posible que el perfil genético de la población de Okinawa ayude en parte a mantener tan buena salud. En el capítulo anterior hemos visto que el gen FOXO3, que está relacionado con la actividad de la insulina, parece beneficiar a la población de Okinawa. El estudio de centenarios de la isla también ha apuntado a niveles bajos de inflamación gracias a un sistema inmunitario privilegiado, concretamente, gracias a una variante del sistema HLA que mitiga las reacciones de inflamación.

Pero, aun así, ni estos ni otros genes explican las diferencias de salud y de longevidad entre Okinawa y el resto del mundo. Tiene que haber algo más. Los autores del estudio de centenarios destacan una dieta sin excesos, baja en azúcares y en calorías, y fiel a la enseñanza de Confucio de Hara hachi bu: «Come hasta que estés lleno en ocho partes de diez». La población de Okinawa es así la única descrita en el mundo que se autoimpone la restricción calórica a la hora de comer. No es que se queden con hambre, es que evitan llenarse y se abstienen de seguir comiendo cuando ya no tienen más apetito.

Destacan también que la población de Okinawa es físicamente activa. No en vano, Okinawa es la cuna del karate, un arte marcial que, pese a su imagen de agresividad difundida por la industria del espectáculo, tiene como principios básicos el respeto a los demás, la represión de la violencia y el conocimiento de uno mismo.

Dieta y actividad física, hasta aquí nada sorprendente. Pero Buettner ha identificado otro fenómeno común entre los centenarios de Okinawa a los que ha entrevistado. Lo llaman ikigai y puede traducirse como «la razón de vivir» o, más modestamente, «la razón para levantarse cada mañana». De acuerdo con la cultura japonesa, cada persona debe encontrar su ikigai. Para uno de los ancianos a los que entrevistó Buettner, era ser pescador y, a los ochenta y ocho años, aún salía cada mañana con su barca. Para otro, era hacer ejercicio cada día y, a los ochenta y cuatro años, se preparaba para un decatlón. Para una mujer de ciento tres años, era pasar las tardes hablando y tomando té con dos amigas con las que había compartido alegrías y sinsabores desde la infancia. Todas las personas centenarias a las que ha entrevistado Buettner en Okinawa tienen algo que da sentido a sus vidas.

Buettner ha identificado otro fenómeno común entre los centenarios de Okinawa a los que ha entrevistado. Lo llaman ikigai y puede traducirse como «la razón de vivir»... Todas las personas centenarias a las que ha entrevistado en Okinawa tienen algo que da sentido a sus vidas.

Esto, por supuesto, no demuestra que el ikigai sea la causa de su longevidad. Siendo un valor subjetivo, el ikigai no se puede cuantificar y sus efectos son difíciles, si no imposibles, de evaluar. Todos hemos conocido a personas cuya vida estaba llena de sentido y, sin embargo, han muerto de manera prematura. También habremos conocido a personas con escaso ikigai y que sin embargo viven muchos años. Pero tenga efecto o no sobre la longevidad, lo que es seguro es que vivir con ikigai nos ayudará a disfrutar más de los años que vivamos.

Hay otras dos zonas azules de las que aún no hemos hablado, una en Costa Rica y la otra en California. Cada una es peculiar, única a su manera, muy diferente de las demás. La de Costa Rica se encuentra en la península de Nicoya, que en los mapas aparece como un dedo meñique aventurándose en el Pacífico, y hasta hace pocos años era un mundo aparte, alejado de autopistas. Una región pobre, pero con un clima hospitalario y una naturaleza generosa que proporcionaba maíz y frutas tropicales en abundancia.

Allí Buettner ha encontrado a ancianos acostumbrados a trabajar la tierra para conseguir alimento, a quienes la religión ayuda a vivir en paz, porque todo lo que ocurre es por voluntad de Dios y mañana Dios proveerá, de modo que les da esperanza en el futuro y los alivia de remordimientos por el pasado, y que mantienen una fuerte red social con su familia y sus vecinos. Personas que tienen poco y no necesitan más.

La de California es más atípica. Se trata de la comunidad de adventistas del séptimo día de la pequeña ciudad de Loma Linda, unos 100 kilómetros al este de Los Ángeles. La iglesia adventista ha predicado desde su fundación, en el siglo XIX, enseñanzas de salud y de vida comunitaria. Prohíbe el tabaco y el alcohol, limita el consumo de carne y defiende una dieta casi vegetariana basada en frutas, hortalizas, cereales y legumbres. Sus miembros mantienen vínculos estrechos entre ellos y dedican los sábados a actividades relacionadas con su iglesia.

No hace falta ser adventista para apreciar este estilo de vida. Los cornflakes del desayuno, un tipo de cereales hoy consumidos en todo el mundo, fueron creados por John Harvey Kellogg, que era adventista. De ahí que la marca original de cereales de desayuno fuera Kellogg’s.

Precisamente porque el estilo de vida de los adventistas puede resultar instructivo para quienes no comparten su religión, los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos han impulsado varios grandes estudios sobre ellos. Son estudios que han analizado datos de más de ciento cincuenta mil personas desde los años sesenta.

Los resultados confirman que los adventistas suelen vivir más años y con mejor salud que la mayoría de nosotros. En comparación con el resto de la población de California, los hombres adventistas viven 7,3 años más y las mujeres, 4,4. Las tasas de mortalidad por cáncer son un 40 por ciento más bajas para los hombres adventistas y un 24 por ciento para las mujeres. Y las de mortalidad por enfermedades coronarias, un 34 por ciento más bajas para hombres, aunque solo un 2 por ciento en mujeres.

¿Qué lecciones podemos extraer de estos datos? La más importante, y desde luego la más evidente, es que con un estilo de vida saludable podemos vivir más y mejor. Seguro que, dicho así, no les sorprende. Pero merece la pena detenerse un momento a aclarar lo que significa. Hemos explicado en el capítulo 7 que la salud y la longevidad están reguladas por los genes. Y en este hemos añadido que están moduladas por el estilo de vida. Los adventistas de Loma Linda no son genéticamente diferentes del resto de la población de California. Pero llegan a edades más avanzadas con mejor salud. Por lo tanto, lo que muchos centenarios consiguen gracias a una herencia genética privilegiada, muchos de nosotros podemos conseguirlo decidiendo cómo preferimos vivir.

Hay otra lección menos evidente pero también importante. Si se han fijado, las cinco zonas azules que hemos descrito son islas, aunque no todas lo parezcan. Con Cerdeña, Icaria y Okinawa no hay duda, están rodeadas de mar. La península de Nicoya en Costa Rica está conectada al continente, pero ha vivido durante siglos aislada del resto del país, de modo que ha desarrollado su propia cultura y estilo de vida. Y aunque por Loma Linda pasa la autopista interestatal 10, que conecta todo el sur de Estados Unidos desde California hasta Florida, los adventistas forman una comunidad delimitada, como una isla rodeada de tierra, también con su cultura propia y sus valores.

Esto significa que los habitantes de las zonas azules no eligen vivir como viven. No se cuidan porque quieran cuidarse. Simplemente viven como se vive en su comunidad. Todos lo hacemos, si se fijan, aunque no vivamos en islas, sino en comunidades de fronteras difusas. Comemos lo que se come en nuestro entorno. Nos desplazamos a pie si en nuestra ciudad se camina, pero vamos en coche allí donde todo el mundo va en coche. Nos parece normal vivir con estrés si quienes nos rodean también viven con estrés. Fumábamos cuando fumar era la norma y dejamos de hacerlo, o por lo menos lo intentamos, cuando dejó de ser aceptado como normal. Los ejemplos son innumerables.

De modo que la segunda lección que nos enseñan las zonas azules es que cuidar la salud no puede considerarse únicamente una responsabilidad individual. Es sobre todo una tarea colectiva.

Pretender vivir de manera saludable cuando todo a nuestro alrededor conspira para que no lo hagamos puede resultar una tarea titánica. Es comprensible que quienes lo intentan fracasen, o si no que se sientan socialmente excluidos. En los grupos de adolescentes en que todos fuman, el que se abstiene es el bicho raro. Lo mismo ocurre entre los grupos que consumen otras drogas, o entre quienes practican conductas sexuales de riesgo, o entre quienes conducen de manera temeraria, o entre quienes se atiborran de alimentos procesados hipercalóricos.

Las conductas pueden parecer distintas, pero el fenómeno es el mismo. Como ven, somos animales sociales y cuidar la salud no es lo que más nos importa. Sentirnos parte de una comunidad, y ser aceptados y queridos, es un valor superior. Por eso, si nuestra familia o nuestros amigos, las personas que nos importan, actúan de manera poco saludable, es fácil que nosotros actuemos igual. Pero lo contrario también es cierto: si nosotros actuamos de manera saludable, los estaremos ayudando a cuidarse.

Si para nosotros la salud es importante, tendríamos que preguntarnos si hay algo a nuestro alrededor que esté conspirando para que no nos cuidemos. Es un ejercicio muy recomendable. Cualquiera que le dedique unos minutos acaba con una larga lista. Puede ser la rutina de ir siempre en coche, o la máquina de vending a la que vamos a buscar comida cada día, o la costumbre de desayunar mal, o las exigencias del trabajo que nos roban horas de sueño, o la costumbre de ver la tele hasta la madrugada... La lista es diferente para cada persona. Pero en las sociedades urbanas modernas todos estamos expuestos a cientos de estímulos que nos invitan a maltratar nuestro cuerpo.

Al mismo tiempo, la salud es un valor en alza. Cada vez somos más los que procuramos tener una dieta saludable y mantenernos físicamente activos, nos parece bien que se prohíba fumar en lugares públicos, que se evite un exceso de sal o de azúcar en los alimentos, aceptamos las normas que limitan la contaminación atmosférica... Este cambio de actitud respecto a la salud en nuestra comunidad, que ya no es una pequeña isla sino el mundo entero en el que estamos todos conectados, es lo que nos puede convertir a muchos de nosotros en centenarios.