10

LA CURVA DE LA FELICIDAD

De qué hablamos cuando hablamos de bienestar

¿Alguno de ustedes desearía volver a tener treinta años, incluso cuarenta, vivir una segunda juventud? También podemos plantearles la cuestión de manera diferente: ¿son más felices ahora o cuando tenían treinta años?

Casi todos decimos que sí a la primera pregunta. Querríamos volver a tener treinta años, claro que sí, volver a tener casi toda una vida por delante. Pero, si somos honestos con nosotros mismos, la mayoría también contestamos que sí a la segunda: en los países desarrollados, está bien estudiado, el sentimiento de bienestar subjetivo aumenta con la edad.

Curiosa paradoja: queremos ser jóvenes aunque somos más felices de mayores. Lo cual hace pensar que la sociedad actual tal vez sobrevalora todo lo que está asociado a la juventud y subestima todo lo bueno que llega a edades más avanzadas. Los valores de la juventud se exhiben, los de la madurez más bien se ocultan. Pero existen. Si lo dudan, y esto que decimos aquí les suena a palabrería vacua y bienintencionada, esperen a llegar al final del capítulo. Esperamos haberles convencido de la parte positiva de hacerse mayores.

Vivimos, ya se sabe, en una sociedad que rinde culto a la juventud. Estamos expuestos a un bombardeo incesante de imágenes de rostros y de cuerpos jóvenes y atractivos. Modelos, actores y actrices, estrellas de la música, campeones del deporte... Figuras de éxito casi todas ellas.

Esto tiene una lógica económica. Pagamos por ver a deportistas profesionales en la cúspide de su carrera, no partidillos de veteranos o competiciones de viejas glorias. Si tenemos una empresa de relojes o de moda, intentaremos que nos la anuncie uno de estos campeones que son la imagen del éxito, o un modelo que llame la atención por su belleza, antes que una persona en la que nadie se fijará. Lo joven vende, es un hecho. Y si queremos vender relojes o tejanos, o teléfonos móviles, o yogures, cualquier cosa, acataremos la lógica del sistema.

Pero no todo es culpa del sistema económico. Este culto a la juventud en el que vivimos inmersos tiene un sustrato biológico. Apela a nuestro cerebro de primate, que se siente atraído por imágenes de figuras humanas que prometen fertilidad. Figuras jóvenes y bellas. No es casualidad que las formas más antiguas de arte prehistórico sean figuras de Venus y que todas las culturas de la Antigüedad adoraran a hombres jóvenes de belleza extrema como Adonis en Grecia o Tammuz en Babilonia.

Somos, nos sintamos cómodos con ello o no, animales sexuales con un poderoso instinto de apareamiento desarrollado a lo largo de cientos de millones de años de evolución. El cerebro racional del ser humano, un recién llegado en la historia de la vida, hace poco más de un millón de años, nada puede hacer por anular este instinto.

Sea más por presión económica o por imperativo biológico, el resultado es que vivimos presionados por ser, permanecer, o por lo menos parecer, jóvenes. Sin embargo, cuando se mira cómo evoluciona la felicidad de las personas a lo largo de la vida, este deseo permanente de juventud se antoja injustificado.

Este es un campo de investigación emergente al que se ha dedicado en los últimos años un número creciente de economistas y psicólogos preocupados por evaluar el bienestar de las sociedades más allá de los indicadores económicos clásicos. Un campo de investigación, por cierto, de gran prestigio que ha tenido como pionero a Angus Deaton, Premio Nobel de Economía en 2015.

Sus resultados desmienten la visión clásica de las siete edades de la vida, según la cual vamos a más en la primera mitad, llegamos a nuestro mejor momento en la plenitud de la etapa adulta y después experimentamos un declive progresivo hacia la vejez y hasta la muerte. Curiosamente, los estudios sobre la felicidad realizados en los últimos años dibujan una curva que, en los países desarrollados, es exactamente al revés. Una curva que, en lugar de tener forma de arco, primero con una subida y después con una bajada, tiene forma de U. Primero baja y después sube.

Empezamos la vida adulta, hacia los veinte años, con niveles altos de felicidad. Se nos va erosionando poco a poco en los años siguientes, tan poco a poco que por lo general ni nos damos cuenta. Acumulamos obligaciones, preocupaciones y estrés. Sufrimos tensiones familiares y profesionales crecientes. Llegamos al punto más bajo entre los cuarenta y los cincuenta y cinco, unos años antes o después según cada persona. Un punto de cambio popularmente conocido como la crisis de los cuarenta. Y después empezamos a remontar a medida que aprendemos a soltar lastre, a evitar preocupaciones banales y a dar valor a lo que más nos importa. Esta es la curva de la felicidad típica de una persona en España o en cualquier otra economía desarrollada.

Uno podría pensar a primera vista que esta curva está relacionada en parte con la situación económica de cada persona. Si de jóvenes ganamos poco, es normal que pasemos por estrecheces, nos cueste pagar las facturas y nos preocupemos. Después, si conseguimos una situación profesional más consolidada, podremos estar más tranquilos y disfrutar más de la vida.

Empezamos la vida adulta con niveles altos de felicidad. Se nos va erosionando poco a poco en los años siguientes... Llegamos al punto más bajo entre los cuarenta y los cincuenta y cinco años... Y después empezamos a remontar a medida que aprendemos a soltar lastre, a evitar preocupaciones banales y a dar valor a lo que más nos importa.

Pero los estudios sobre la felicidad demuestran que la curva en forma de U es en gran parte independiente de factores externos como los ingresos de cada persona, de si tiene hijos o de si tiene trabajo. Es una curva que depende más de actitudes internas, de cómo elige cada uno vivir su vida, de cómo se relaciona con el mundo, y que confirma el viejo tópico de que el dinero no da la felicidad.

El tópico, en realidad, solo es cierto a medias. Cuando se analizan datos de poblaciones de todo el mundo, como ha hecho Angus Deaton, el nobel del que les hablábamos, se observa que las personas de los países ricos son, en conjunto, más felices que las de los países pobres. Nos admiramos a veces de la sonrisa de los niños africanos, de cómo pueden ser felices con tan poco, de sus historias de supervivencia, pero estas sonrisas no son habituales. África subsahariana es la región del mundo donde, a todas las edades, se han registrado niveles más bajos de felicidad.

En países donde, sin ser tan pobres, los ciudadanos pasan por dificultades económicas durante toda la vida, y nunca dejan de preocuparse por el futuro, como algunos de América Latina o de la antigua Unión Soviética, no aparece la curva en forma de U, sino una reducción progresiva de la felicidad a lo largo de la vida.

Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El dinero da o no da la felicidad? Lo que estos estudios nos dicen es que la pobreza es una causa de infelicidad. Pero, a partir del momento en que una persona tiene sus necesidades esenciales cubiertas, y no vive permanentemente preocupada por el futuro, tener más dinero no la hará ser más feliz.

Quienes tienen mucho, en conjunto, no son más felices que quienes tienen suficiente. Más bien puede ocurrir al revés. Cuanto más tenemos para elegir, más difícil suele ser averiguar lo que queremos. Lo hemos experimentado todos ante una carta de restaurante demasiado larga, o al elegir qué música queremos escuchar, o al ir a comprar ropa. En mil situaciones. De modo que, cuando se tiene acceso a todo tipo de bienes y distracciones, se dedica mucho tiempo a estímulos que son agradables pero no importantes. Y, por el contrario, nos resulta mucho más difícil concentrarnos en lo que de verdad nos llena y tener claras nuestras prioridades.

Tal vez a estas alturas se estén empezando a preguntar qué tiene que ver todo esto con la ciencia de la larga vida. La respuesta la encontrarán en esta última palabra: prioridades. Descubrir qué nos importa de verdad.

Los estudios sobre la evolución de la felicidad a lo largo de la vida distinguen tres dimensiones distintas del bienestar. Está, por un lado, el bienestar hedónico (o bienestar experiencial, como prefieren llamarlo algunos investigadores), que es una sensación a corto plazo y que describe el estado de ánimo día a día. Es el tipo de bienestar que experimentamos cuando nos sentimos alegres o contentos, o que dejamos de experimentar cuando estamos tristes, enfadados o preocupados. Sin embargo, los estados de ánimo inmediatos no reflejan todos los matices de la felicidad. Por eso hay personas que, sin tener un carácter alegre, se sienten perfectamente felices. O personas que, siendo más risueñas, no son tan felices.

Existe, por otro lado, un bienestar más estable y profundo, que oscila poco de un día a otro, que llamamos bienestar evaluativo. Describe la evaluación que hace cada persona de su propia vida, es decir, si está satisfecha con la vida que lleva o si, por el contrario, preferiría vivir de otra forma.

Si el bienestar hedónico son las olas en la superficie, que un día están agitadas y al día siguiente amanecen en calma, el evaluativo es la corriente de fondo. Las olas, como los estados de ánimo inmediatos, dependen de influencias externas como el viento o las presiones. La corriente de fondo depende más del estado interno de cada persona, de cómo se encuentra a nivel íntimo.

Estos dos tipos de bienestar, el hedónico y el evaluativo, no siempre van juntos. Por ejemplo, las personas que viven con hijos en casa suelen manifestar niveles de enfado y estrés más elevados que las personas sin hijos. Pero cuando se les pide que evalúen su nivel de satisfacción con la vida, es decir, su bienestar evaluativo, suelen dar puntuaciones más altas que las personas sin hijos.

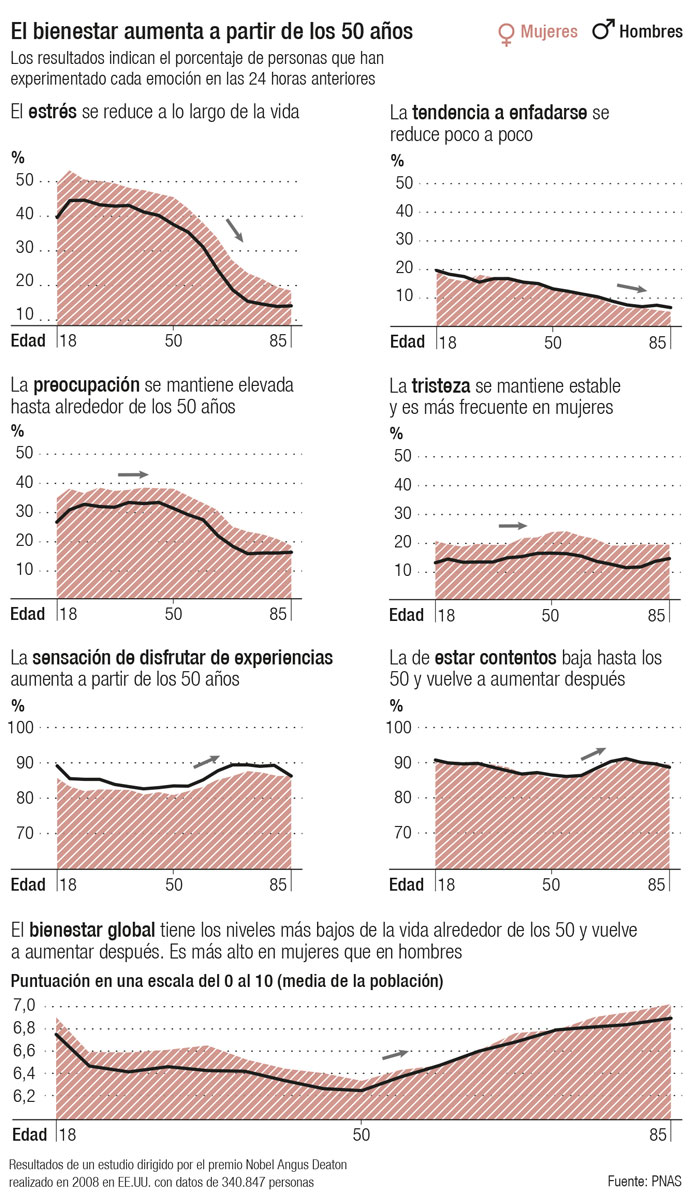

Cuando se desglosa el bienestar hedónico en distintos tipos de emociones básicas, como ha hecho Angus Deaton en un estudio en Estados Unidos con más de 340.000 participantes, se confirma que la mayoría de las personas tienden a sentirse mejor con el paso de los años.

Las emociones positivas como estar contentos (happiness en inglés) y disfrutar de las experiencias (enjoyment) siguen la curva en forma de U que hemos descrito antes. Lo que se observa con las emociones negativas es más interesante todavía. El enfado sigue una curva en forma de tobogán, con un nivel máximo hacia los veinte años y un descenso progresivo e ininterrumpido hasta la vejez. El estrés empieza en un nivel alto, sube hasta alrededor de los veinticinco años y después baja también en tobogán. La preocupación se mantiene en niveles altos hasta alrededor de los cincuenta años antes de empezar a bajar.

Por lo tanto, en estos tres casos —enfado, estrés y preocupación—, a más edad, menos negatividad. Si son ustedes el tipo de personas que viven los cumpleaños como una pequeña tortura anual, un trámite que hay que pasar procurando que nadie se entere, aquí tienen tres buenos argumentos para reconsiderar su punto de vista.

La única emoción negativa que no tiende a reducirse con los años es la tristeza. Pero tampoco aumenta. Aunque a nivel individual tiene altibajos según las vicisitudes por las que pasamos, cuando se agregan los datos del conjunto de la población, la tristeza se mantiene estable, sin cambios de nivel significativos, a lo largo de toda la vida.

Hemos dicho antes que los estudios distinguen tres dimensiones del bienestar, pero se habrán dado cuenta de que solo hemos hablado de dos, la hedónica y la evaluativa. Hemos guardado la más importante para el final: la dimensión eudemónica.

La palabra viene de la filosofía griega. Se refiere a la felicidad como un estado de plenitud diferente del placer. Aristóteles fue el primero que reflexionó en profundidad sobre la diferencia entre placer y felicidad, y su legado ha recorrido toda la historia del pensamiento occidental, desde el cristianismo hasta la ciencia moderna.

Aristóteles defendió que para alcanzar la felicidad los seres humanos deben actuar de acuerdo con el orden natural. El cristianismo lo expresó en términos de ley moral, de ajustarse a los mandamientos de Dios. En el siglo XVIII Kant argumentó que los seres humanos deben actuar guiados por el sentido del deber. Y ahora en el siglo XXI los estudios científicos retoman la idea de que el bienestar más profundo es el que está vinculado al sentido de la vida. Son matices en torno a la misma idea central.

Lo que dicen los estudios científicos es que las personas que alcanzan el bienestar eudemónico son aquellas que encuentran un propósito en su vida, una misión, algo por lo que merece la pena vivir.

Por supuesto, este bienestar no es patrimonio exclusivo de la cultura occidental. Es un producto del cerebro humano que se puede dar en personas de cualquier cultura. Si recuerdan el capítulo 8, donde les hablábamos de los centenarios de la isla de Okinawa, el bienestar eudemónico es lo mismo que el ikigai. La razón para levantarse cada mañana.

Encontrar un propósito en la vida es esencial para envejecer con salud y seguir disfrutando de la vida a edades avanzadas. No se lo decimos porque suene bonito. Es lo que los datos demuestran.

—

No todo el mundo consigue encontrar esta buena razón. Pero hallar este propósito en la vida es esencial para envejecer con salud y seguir disfrutando a edades avanzadas. No se lo decimos porque suene bonito. Es lo que los datos demuestran.

Datos como los del estudio ELSA (iniciales en inglés de Estudio Longitudinal Inglés del Envejecimiento), en el que han participado más de nueve mil voluntarios que tenían una media de edad de sesenta y cinco años al iniciar la investigación y a los que se siguió durante un promedio de ocho años y medio. Se les preguntó, entre otras cuestiones, por su nivel de bienestar psicológico en una encuesta que incluía valoraciones sobre el propósito de sus vidas o hasta qué punto se sentían realizados.

Inevitablemente, cuando se estudia una muestra amplia de personas de sesenta y cinco años, algunos mueren en los años siguientes. Lo que reveló el estudio ELSA es que, entre el 25 por ciento de los participantes que tenía un nivel de bienestar eudemónico más alto, murió un 9 por ciento a lo largo del estudio. Entre el 25 por ciento que tenía el nivel de bienestar eudemónico más bajo, murió más del triple: un 29 por ciento.

Se analizaron todo tipo de variables para ver cuál de ellas podía influir. Se examinó si podía estar relacionado con el nivel educativo, con los ingresos económicos, con el bienestar anímico al inicio del estudio, con el tabaquismo, con la actividad física, con el consumo de alcohol... Una vez descartadas todas las variables imaginables, el efecto protector del bienestar eudemónico se mantuvo, con una reducción del 30 por ciento en el riesgo de muerte en los ocho años y medio siguientes en una población de sesenta y cinco años.

Para quienes nos hemos educado en la era de la biología molecular, y nos hemos convencido de que todo lo que ocurre en el cuerpo humano tiene una explicación bioquímica, este gran efecto del bienestar eudemónico puede resultar inverosímil. Ciertamente, es un efecto controvertido, pero el estudio ELSA no es el único que lo ha detectado.

En Estados Unidos se ha observado el mismo efecto en un grupo de personas que tenían ochenta y cuatro años al inicio de un estudio, a los que se hizo un chequeo anual físico y psicológico en los años siguientes y a los que se practicó una autopsia cuando murieron, lo que ocurrió a una media de edad de noventa años. La autopsia reveló cuáles de ellos tenían lesiones en el cerebro causadas por ictus. Un primer resultado fue que aproximadamente la mitad de las personas que habían sufrido infartos en el cerebro no habían sido diagnosticadas en el momento en que les ocurrió. Pero el resultado más interesante apareció cuando se relacionó el riesgo de infarto cerebral con el bienestar eudemónico: quienes manifestaban con más claridad que tenían un propósito en la vida a los ochenta y cuatro años tenían un riesgo de infarto cerebral un 44 por ciento más bajo. De nuevo, al igual que en el estudio ELSA, el efecto se mantuvo cuando se descartaron variables que hubieran podido influir, como la tensión arterial, la actividad física o la depresión.

Que no se haya encontrado una explicación bioquímica a este efecto protector del bienestar eudemónico no significa que no exista. La explicación podría estar relacionada con el cortisol, una hormona que se libera en situaciones de estrés y que tiene efectos perjudiciales en el organismo, por ejemplo sobre el metabolismo de las grasas y sobre el sistema inmunitario. O podría estar relacionada con la inflamación, que también tiene efectos perjudiciales pero que se reduce en situaciones de bienestar emocional. Sea cual sea el mecanismo, los datos son inequívocos: tener una misión en la vida es bueno para la salud.

Llegados a este punto, algunos de ustedes seguramente pensarán: «Gracias por el consejo, señores, pero a mí no me sirve de nada. No he tenido ningún sentido de misión y me ha ido perfectamente. Y además, si hasta ahora no he encontrado un propósito claro en mi vida, no veo cómo podría hacerlo ahora».

Es una posición perfectamente legítima, faltaría más. Cada uno es libre de vivir su vida como le parezca mejor. Pero si alguien se siente huérfano de este sentido de propósito, si busca su ikigai pero no está seguro de cómo hacerlo, hay dos ejemplos que les pueden resultar instructivos.

Son ejemplos de dos personas que habían dirigido instituciones importantes en Nueva York, que habían sido influyentes y respetados, admirados incluso, y que a los setenta años se quedaron sin trabajo. Les jubilaron. Para los dos fue un shock. Uno había sido un dirigente político, el otro había dirigido un museo de antigüedades. De un día para otro, se quedaron vacíos, sin nada que hacer.

Uno se hundió. Todo lo que había dado sentido a su vida, el sentirse valorado, el éxito social, el poder llamar a cualquier puerta y ser bienvenido en todas partes, todo se volatilizó. Donde antes había encontrado sentido, ahora quedaba la nada. Murió pocos años después.

El otro resurgió. Una vez superado el impacto inicial, puso en marcha una organización para desactivar minas en regiones afectadas por guerras. Dejó de importarle lo que había hecho hasta entonces y empezó a importarle de nuevo lo que podría hacer en el futuro. Hoy día sigue activo e ilusionado.

La diferencia esencial entre estas dos personas, si se paran a pensarlo, es la perspectiva de futuro. La perspectiva de futuro, el sentido de misión, el propósito en la vida, el ikigai, o como prefieran llamarlo, es el resultado de la diferencia, no la causa.

La diferencia esencial es que el primero se valoraba a sí mismo en función de cómo lo valoraban los demás. Había hecho lo que se esperaba de él, y lo había hecho muy bien. Pero no tenía sus propias prioridades; sus prioridades eran las de los demás. En cierto modo, había vivido dominado por las normas sociales y por las expectativas ajenas.

Al segundo, por el contrario, le importaba poco lo que pensaran los demás. No hacía lo que se esperaba de él, sino lo que sentía que debía hacer. Durante unos años fue dirigir un museo, después ha sido desactivar minas. A veces coincidía con lo que los demás esperaban y a veces no, poco le importaba. Su motivación principal no era agradar, aunque por supuesto prefería ser valorado. Su motivación era interna. Esto le permitió establecer sus propias prioridades, no dejarse dominar por las normas sociales y encontrar un nuevo propósito en la vida.

Lo cual nos trae de regreso a la curva de la felicidad y a cómo conseguir que, además de tener una larga vida, la disfrutemos hasta el final.

Alcanzar el bienestar eudemónico, como acabamos de ver, requiere que una persona sea capaz de definir sus prioridades. Esto es mucho más que tener algo que hacer, es saber a qué queremos dedicar nuestro tiempo en este mundo.

Cuando uno no tiene prioridades, se deja dominar por el entorno. A partir del momento en que sabe cuáles son sus prioridades, ya no se deja dominar. No es fácil, porque priorizar exige renunciar a actividades y oportunidades que nos sentimos tentados de aceptar. Asistir a actos a los que nos invitan, aceptar un trabajo extra, o distracciones más banales como mirar un programa en la tele o entretenerse con redes sociales. La lista es larga. Y es personal e intransferible.

Como no hay dos personas iguales, porque todos somos únicos a nuestra manera, las prioridades no pueden ser las mismas para todo el mundo. Lo que a una persona le llena para otra es intrascendente. Por eso nadie puede venir a decirnos qué debe ser más importante para nosotros, es algo que tenemos que descubrir nosotros mismos. Y solo podemos descubrirlo si nos abstraemos de lo que piensen los demás, de qué dirán, de si nos elogiarán o nos criticarán.

Si nos empecinamos en ajustarnos a las normas sociales, unas normas que ya hemos visto que rinden culto a la belleza de la juventud, estamos condenados a la desdicha. Por mucho que avance la ciencia, no mantendremos la apariencia de los veinte años cuando tengamos ochenta. Y aunque pudiéramos mantenerla, ya se encargarían las nuevas generaciones de recordarnos que no somos iguales. Solo si nos aceptamos tal como somos, sin preocuparnos en exceso de lo que piensen los demás, podemos alcanzar el bienestar eudemónico, que es el auténtico bienestar.