12

EL ÁRBOL DE LA VIDA

La ley de la naturaleza: todo lo que no se utiliza se pierde

Hemos empezado hablándoles de las células que forman el cuerpo humano y de las maravillas que tienen lugar en su interior (capítulo 3). Les hemos hablado después de los tejidos y los órganos que se forman con estas células, de cómo se degradan y cómo se renuevan (capítulos 4 y 6). Hemos abierto más el foco y les hemos hablado del cuerpo humano como una unidad (capítulos del 7 al 10). Finalmente, hemos abierto aún más el foco y les hemos hablado de cómo los seres humanos se relacionan con la sociedad (capítulo 11).

Hemos viajado desde la escala más pequeña de la vida hasta la más grande y es posible que a estas alturas ya hayan advertido que hay patrones que se repiten. El patrón más fácil de ver es de arquitectura: cómo está construido el sistema. Las células interactúan entre ellas y forman tejidos y órganos. Los tejidos y órganos interactúan y forman el cuerpo humano. Los seres humanos interactúan y forman comunidades. Las comunidades interactúan y forman la humanidad entera. Y, si quieren ir más allá, la especie humana interactúa con otras especies y forma la biosfera. En nuestro pequeño planeta, aquí se acaba por ahora el trayecto.

Es una estructura parecida, si se fijan, a la que se puede observar en los árboles. El tronco se divide en ramas. Las ramas principales en ramas secundarias. Las secundarias, en ramas aún más pequeñas. La misma estructura se repite en nuestro sistema circulatorio. La gran arteria aorta se bifurca en arterias menores. Estas, a su vez, en arterias aún más pequeñas. Después vienen las arteriolas. Luego, los capilares. Y así la sangre llega al final, cargada de oxígeno y de nutrientes, a todos los rincones del cuerpo humano.

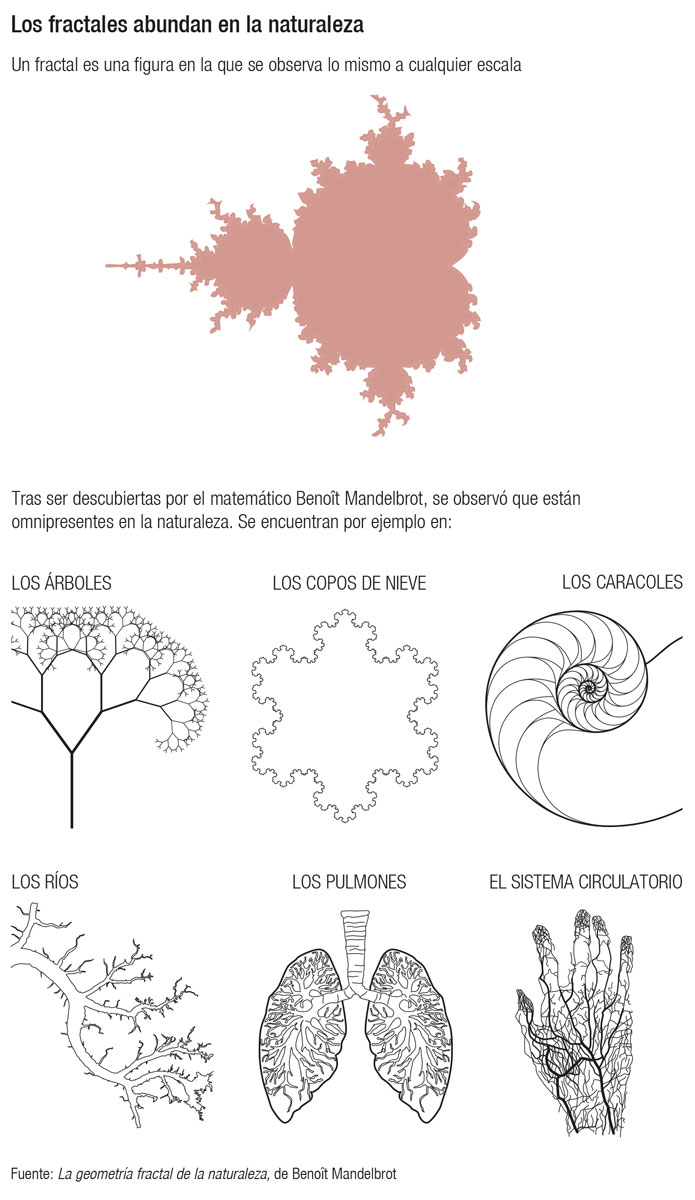

Este tipo de estructura en que un mismo patrón se repite a diferentes escalas es lo que llamamos un fractal. La idea de los fractales viene de las matemáticas. Quien inventó la palabra y popularizó el concepto fue Benoît Mandelbrot, que es la persona de más edad que ha obtenido una plaza de profesor permanente en los tres siglos de historia de la Universidad de Yale. Le contrataron a los setenta y cinco años. Otro ejemplo de persona que permaneció activa mientras tuvo algo que aportar.

Mandelbrot era un matemático singular. Le fascinaban tanto la belleza de las formas como la elegancia de las fórmulas. Tenía una curiosidad insaciable. Tras licenciarse en matemáticas, se formó en aeronáutica, enseñó economía en la Universidad de Harvard y trabajó la mayor parte de su carrera como investigador en la compañía IBM.

Precisamente en su etapa en IBM, utilizó ordenadores e impresoras para convertir fórmulas matemáticas en imágenes. Si queremos imprimir una línea recta, por ejemplo, basta con enviar a la impresora una fórmula de una recta. Pero Mandelbrot se dedicó a explorar fórmulas más complejas. Cuando las enviaba a imprimir, no sabía cuál sería el resultado. Ignoraba qué imágenes obtendría hasta que la impresora le daba la respuesta.

Los resultados que consiguió fueron espectaculares. Eran lo nunca visto. Creó imágenes que nadie había imaginado. Cuando uno miraba una parte cualquiera de la figura, veía lo mismo que cuando miraba la figura completa. Si miraba una parte más pequeña, seguía viendo lo mismo. Si miraba con una lupa, lo mismo. A todas las escalas aparecían las mismas formas que se repetían hasta el infinito microscópico.

Los fractales, pronto se vio, no son patrimonio exclusivo de las matemáticas. Están en la naturaleza, en todas partes. Están en las ramas y en las raíces de los árboles. En los copos de nieve, donde las moléculas de agua se organizan formando estrellas con ramas que se bifurcan. En las nubes, donde las formas son similares a todas las escalas, por lo que no hay modo de saber qué tamaño tienen a partir de una foto de un fragmento de nube. En la distribución de las estrellas en las galaxias y de las galaxias en el universo. Están —uno de los ejemplos más clásicos— en la elegante complejidad de las hojas de brécol romanesco. Están en el fulgor de los rayos y en las olas del océano. Y están, como hemos visto, en el cuerpo humano. En el árbol circulatorio y en las rugosidades del cerebro, entre otros muchos ejemplos.

Hasta aquí, son todos ejemplos de arquitectura, los más fáciles de ver. Son fotos fijas que permiten detenerse a contemplar cómo está construida la naturaleza. Pero, además de fotos fijas, los fractales ofrecen también películas. Ejemplos no solo de cómo está construida sino de cómo funciona. De cómo los mismos procesos se repiten una y otra vez a escalas distintas.

Fíjense en la evolución, el proceso básico que organiza la vida en la Tierra. Una generación tras otra se reproduce el mismo patrón de creación, copia y destrucción. Creación, copia y destrucción. Creación, copia y destrucción una vez tras otra. Tomen la Tierra hace mil millones de años, cuando los seres vivos tenían una sola célula y aún no había nacido el primer animal; o hace cien millones de años, en la era de los dinosaurios; o ahora, en la era de los humanos. El proceso es el mismo, aunque la escala sea diferente. No era igual la biosfera hace mil millones de años que hoy día. Y no porque la hayamos transformado solo los humanos. La ha transformado la propia evolución una generación tras otra, una especie tras otra, un ecosistema tras otro. Así es como funciona la vida a gran escala, con tenacidad fractal.

También es como funciona a pequeña escala. Volviendo al cuerpo humano, un mismo patrón se observa a la escala de las células, de los tejidos, del organismo y de la comunidad. Ya les hemos adelantado en los capítulos 7 y 8 que las que llegan a centenarias suelen ser personas activas. Esta es la escala del organismo. Pero si nos fijamos en escalas más pequeñas ocurre lo mismo. Si no ejercitamos el corazón y los pulmones, perdemos capacidad cardiorrespiratoria. Si no ponemos el cerebro a prueba, se desentrena. Lo habrán comprobado si tocan el piano o juegan al ajedrez o hacen cualquier actividad que requiera una cierta agilidad mental. En cuanto dejamos de practicar, perdemos aptitudes.

Podemos ir a escalas aún más pequeñas y veremos lo mismo. Un tejido que no trabaja es un tejido que se degrada. Como los músculos, que se atrofian si no les damos trabajo. O como los huesos de los astronautas que van a la estación espacial y que vuelven a la Tierra más frágiles después de haber pasado meses sin tener que sustentar el peso del cuerpo. Incluso a la escala de las células, que deben ser retiradas cuando dejan de rendir, si recuerdan el capítulo 4.

¿Por qué ocurre esto? ¿No sería mejor, cuando una célula o un tejido o un organismo entero dejan de trabajar, dejarlos descansar tranquilos? Tal vez sería mejor desde nuestro punto de vista de primates acomodados, pero en la naturaleza todo el mundo debe ganarse el pan cada día. El tigre no puede permitirse decir: «Esta semana no me apetece cazar, voy a tomarme un descanso». Si no caza, no come. Si no come, adiós.

Es una ley general, no hay vacaciones en la naturaleza. La evolución se guía por una lógica de competencia y selección, de modo que, a lo largo de miles de millones de años, los mecanismos de la vida han adquirido una gran eficiencia. Todo lo que no se utiliza se pierde.

Por supuesto, las personas nos hemos liberado en parte de la ley de la jungla. Podemos tomarnos unas vacaciones. Podemos caer enfermos y recibir ayuda. Pasar una larga temporada improductiva sin ser retirados del sistema, a diferencia del tigre que dejó de cazar. Podemos disfrutar del ocio, de todo tipo de juegos desde niños o de la jubilación de mayores. Todos estos han sido grandes logros culturales que por supuesto debemos preservar.

Para conservar nuestros órganos y tejidos en buen estado, nos conviene mantenerlos activos. (...) La pregunta que debemos afrontar es: ¿cómo es posible mantenerse activo con fuerzas menguantes?

—

Pero el cuerpo con el que nacemos y en el que vivimos no es solo obra de la cultura. Sigue siendo, sobre todo, una obra de la naturaleza. Lo podemos modificar hasta cierto punto con nuestras acciones. Con lo que comemos, con el estilo de vida, con intervenciones quirúrgicas y actuaciones cosméticas, con tatuajes... De hecho, lo modificamos un poco cada día cuando nos cepillamos los dientes, nos cortamos las uñas, nos tomamos un fármaco o nos ponemos zapatos. Pero no podemos escapar a la ley fundamental de la naturaleza de que todo lo que no se utiliza se degrada.

Ya ven, la metáfora clásica que describe el cuerpo humano como una máquina es incorrecta. La máquina perfecta, dice el tópico. O la máquina increíble, según tituló National Geographic. Es cierto que es un ingenio altamente sofisticado, capaz de proezas inverosímiles. Pero no es una máquina. Piénsenlo por un momento. Las máquinas funcionan bien cuando son nuevas, con el uso se vuelven menos eficientes y, cuanto más se utilizan, antes se estropean. Con el cuerpo humano ocurre al revés. Todo empieza a fallar cuando no se utiliza.

Lo cual, regresando a la cuestión central de cómo vivir una vida larga y disfrutarla, plantea un dilema. Hemos visto que, para conservar nuestros órganos y tejidos en buen estado, nos conviene mantenerlos activos. Pero a medida que nos hacemos mayores, como hemos visto en el capítulo 6, tendemos a perder capacidad respiratoria, fuerza muscular, vista, oído y algún que otro diente.

El cuerpo con el que nacemos y en el que vivimos no es obra de la cultura. Sigue siendo, sobre todo, una obra de la naturaleza. Lo podemos modificar hasta cierto punto con nuestras acciones... Pero no podemos escapar a la ley fundamental de la naturaleza de que todo lo que no se utiliza se degrada.

Habrán advertido que hay una contradicción. Por un lado, les decimos que hay que mantenerse activos. Por otro, les decimos que los cambios que se producen en el cuerpo nos invitan a reducir la actividad. Llegados a este punto, la pregunta que debemos afrontar es: ¿cómo es posible mantenerse activo con fuerzas menguantes?