15

NO PERDER LA SONRISA

No hay bienestar físico sin bienestar emocional

¿Recuerdan a Jeanne Calment, la mujer que vivió hasta los ciento veintidós años que les presentamos en el capítulo de los centenarios? Recordarán tal vez que le gustaba contar en broma que se llamaba Calment por la calma que tenía. Exageraba, claro. La calma no era el motivo de su nombre. Pero posiblemente sí que lo fue de su longevidad.

No les sorprenderá si les decimos que la ansiedad y el estrés, que son lo contrario de la calma y la serenidad, aceleran el envejecimiento y acortan la vida. Es algo que todos hemos podido observar si nos fijamos en las personas de nuestro entorno, y que a lo mejor nos ha ocurrido a nosotros mismos.

Es el caso, por ejemplo, de quienes parecen envejecer varios años en unas pocas semanas cuando tienen un problema personal o familiar grave. Y cuando los volvemos a encontrar, pasado cierto tiempo, los vemos más castigados, tal vez con más canas o con más arrugas, y con la mirada más cargada de experiencias.

Es el caso también de quienes cuidan de familiares enfermos, ya sea de padres con demencia o de hijos con alguna enfermedad grave, y que soportan una carga adicional de estrés por el exceso de trabajo, por la falta de tiempo para sí mismos y por el coste emocional de ver sufrir a personas queridas.

Los cambios en la piel y en la mirada que sufren estas personas sometidas a niveles elevados de estrés no son anecdóticos ni superficiales. Son el reflejo de daños profundos, algunos de ellos irreversibles, que se producen en la intimidad de las células. La apariencia física de una persona se corresponde con bastante precisión con su edad biológica, como demostró la investigación de la Universidad Duke de Carolina del Norte (Estados Unidos) que les explicamos en el capítulo 1. Por lo tanto, esta apariencia de envejecimiento acelerado que causa el estrés se corresponde en realidad con un rápido envejecimiento biológico.

Conviene aclarar, antes de proponer antídotos y soluciones, que no todo lo que hay en el estrés es perjudicial. Las reacciones de estrés son, en origen, un mecanismo básico de supervivencia de los animales que activa el organismo para luchar o para huir. El estrés es lo que permite reaccionar ante amenazas. Permite a las jirafas escapar de los leones y a las personas salvarse de una víbora o un camión.

Precisamente porque activa el organismo, un cierto nivel de estrés es saludable, conveniente y hasta agradable. Hay estrés en una montaña rusa, en una final de fútbol, en la preparación de un viaje o en el servicio de urgencias de un hospital. El problema viene cuando estos niveles de estrés moderados y funcionales se disparan y lo que en un principio era una reacción beneficiosa se convierte en perjudicial.

Conviene aclarar también que hay distintos tipos de estrés perjudicial que afectan de manera distinta a la salud. Tenemos, en un extremo, los episodios de estrés agudo, explosivo, en que las glándulas suprarrenales, que se encuentran sobre los riñones, liberan una bomba de cortisol y adrenalina y en que perdemos completamente el control de la situación. Es lo que ocurre, por ejemplo, en un ataque de ira o en un acceso de pánico. Para una persona sana, estas reacciones son inocuas para su salud, aunque desde luego pueden resultar desagradables para ella y para quienes están a su alrededor. Sin embargo, para una persona con una mala salud cardiovascular, los episodios de estrés agudo son situaciones de alto riesgo, ya que la adrenalina puede provocar taquicardias, arritmias y aumentos bruscos de tensión arterial, lo que puede desencadenar un paro cardiaco o un ictus.

Un cierto nivel de estrés es saludable, conveniente y hasta agradable porque activa el organismo. Hay estrés en una montaña rusa, en una final de fútbol, en la preparación de un viaje o en el servicio de urgencias de un hospital. El problema viene cuando estos niveles de estrés se disparan y lo que era una reacción beneficiosa se convierte en perjudicial.

En el otro extremo, tenemos un tipo de estrés menos visible, pero más insidioso y más dañino a largo plazo. Es un estrés crónico, con el que podemos aprender a convivir, al que nos adaptamos y que acabamos aceptando como normal, pero que va minando poco a poco nuestra calidad de vida y nuestro bienestar emocional. Este es el tipo de estrés que sufren los cuidadores de personas enfermas.

La investigadora Elizabeth Blackburn, que recibió el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de los telómeros, ha estudiado los efectos de este tipo de estrés persistente sobre la longevidad. Los telómeros, recordémoslo una vez más para seguir el razonamiento, son las secuencias de ADN que protegen los extremos de los cromosomas y que van acortándose con la edad.

Blackburn, junto a otros investigadores, comparó la longitud de los telómeros entre dos grupos de mujeres. Todas ellas tenían hijos, eran relativamente jóvenes y estaban sanas. Tenían una media de edad de treinta y ocho años. La diferencia principal entre los dos grupos era que, en uno, las madres eran responsables de cuidar de un hijo con una enfermedad crónica y, en el otro, sus hijos estaban sanos. A todas ellas les preguntaron cuántos años llevaban cuidando de sus hijos y les hicieron una encuesta para evaluar su percepción subjetiva del estrés.

Los resultados muestran que, cuantos más años se ha estado cuidando de un hijo enfermo, es decir, cuantos más años de estrés acumulado se llevan a cuestas, más cortos son los telómeros. Además, menor es la cantidad de telomerasa, que es la enzima encargada de conservar los telómeros. Y más actividad oxidativa se detecta en las células, que es otro proceso perjudicial.

Al analizar los resultados de las encuestas, se confirmó la influencia del estrés. Cuanto más agobiadas decían sentirse las madres, tanto las que tenían hijos enfermos como las que tenían hijos sanos, más cortos tenían los telómeros. Por lo tanto, presumiblemente, más habían envejecido.

Se comprobó si esto podía ser resultado del tabaquismo. Tal vez las mujeres que experimentaban más estrés fumaban más y era esto lo que les acortaba los telómeros. Pero, una vez hechas las comprobaciones, los investigadores lo descartaron. No era el tabaco.

Se comprobó si podía estar relacionado con la dieta. Tal vez las mujeres más estresadas comían peor. Pero tampoco era la dieta.

Se comprobó incluso si podía estar relacionado con el uso de anticonceptivos orales. Al final quedó una única variable que explicaba el acortamiento de los telómeros y el envejecimiento prematuro: era el estrés.

Y su efecto era mayúsculo. Los investigadores compararon el 25 por ciento de las mujeres más estresadas con el 25 por ciento de las menos estresadas. Y observaron que el estrés de cuidar a un hijo enfermo provocaba un envejecimiento prematuro, estimado a partir de la longitud de los telómeros, de diez años de media.

Pero esto no es todo. Los telómeros son una de las dianas del estrés que afectan a la longevidad, pero no la única. Hay otra diana incluso más importante. Se trata del sistema inmunitario y, más concretamente, de cómo regula las reacciones de inflamación.

La inflamación es en origen un mecanismo de defensa. Ante una agresión o un daño fortuito, sea un virus, la picadura de un escorpión o un traumatismo, el sistema inmunitario moviliza un ejército de células para repeler al enemigo y protegernos. Estas células son las responsables del enrojecimiento, de la hinchazón y del aumento de temperatura que sentimos en la zona afectada. Incluso de la fiebre en casos de infección como una gripe. También son en gran parte responsables del malestar y del dolor que experimentamos. Una reacción inflamatoria desproporcionada, aunque inicialmente tenga el objetivo de ayudarnos, acaba teniendo el efecto contrario. Y una actividad inflamatoria más moderada pero persistente acaba convirtiéndose también en una situación perjudicial que, lejos de protegernos, nos va dañando a fuego lento y acelera el envejecimiento.

En inglés se ha acuñado incluso el término inflammaging, que une inflammation (inflamación) y aging (envejecimiento). No tiene buena traducción en español. Viene a ser algo así como «inflamejecimiento». La palabra queda ridícula, pero el concepto se entiende. Resume lo importante que es el papel de la inflamación en el envejecimiento prematuro.

Lo que ocurre en situaciones de estrés crónico es que se acompañan de un estado de inflamación crónica. Este fenómeno del estrés crónico se ha observado en personas que se sienten solas, que se han quedado sin empleo, que viven en situaciones de pobreza, que han enviudado, a las que se ha diagnosticado un cáncer... Se ha observado en múltiples situaciones y en múltiples estudios.

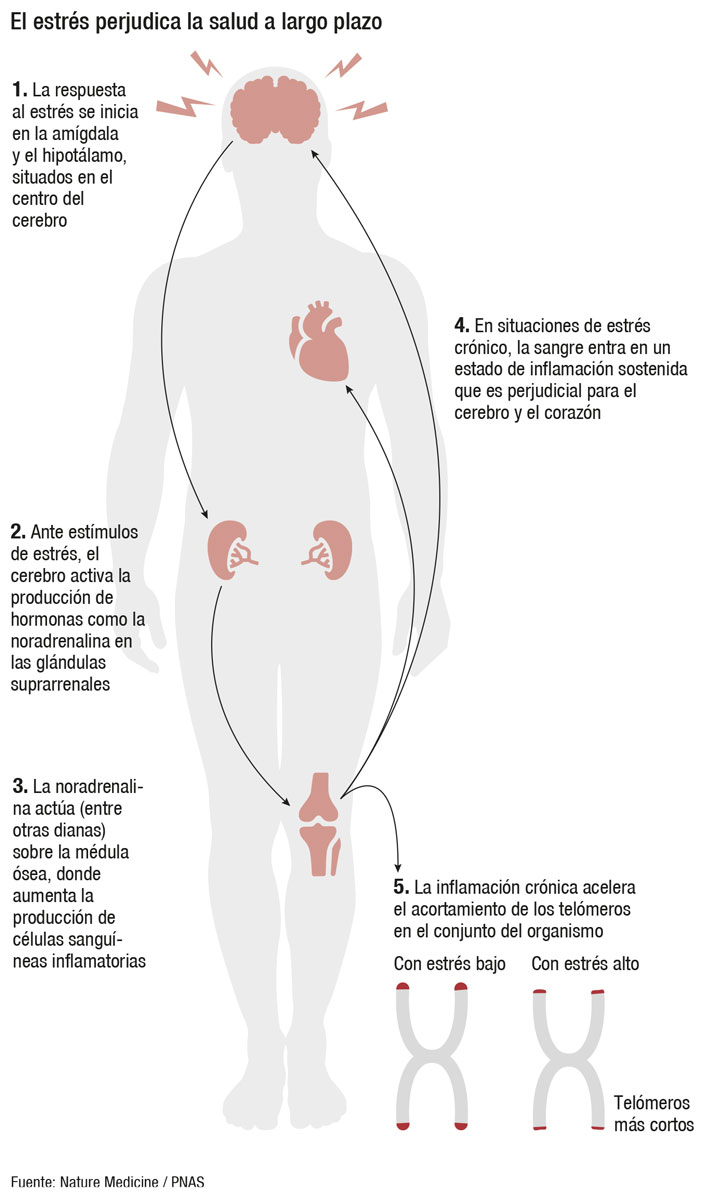

Y se ha descubierto por qué ocurre. El estrés crónico provoca una cascada de reacciones bioquímicas que acaban teniendo un impacto en las células madre de la sangre ubicadas en la médula ósea. La producción de sangre, por lo tanto, se ve afectada. No mucho, afortunadamente. La médula ósea, que no puede detenerse igual que no podemos dejar de respirar, sigue produciendo millones de glóbulos rojos y de glóbulos blancos cada segundo. Pero hay un tipo concreto de células cuya producción aumenta en situaciones de estrés crónico. Son los monocitos, precisamente las células que provocan inflamación.

Por lo tanto, la secuencia de causas y efectos, muy resumida, es la siguiente: el estrés crónico hace aumentar la producción de monocitos; los monocitos provocan inflamación y la inflamación puede causar envejecimiento prematuro.

De modo que, si queremos ir a la raíz del problema, para prevenir el envejecimiento prematuro tenemos que combatir el estrés crónico. Para quien sufre estrés, puede parecer una misión imposible. «Ya me gustaría, doctor —dicen—, pero con la vida que llevo no veo cómo podría hacerlo.» Es comprensible, con la vida que llevan, pero no desesperen. Recuerden la U de la felicidad que les explicamos en el capítulo 10. Casi todo el mundo, con la edad, aprende a vivir con menos estrés. Y en cualquier caso hay dos estrategias que han demostrado ser eficaces para mitigar el estrés crónico y que les pueden ser útiles.

El estrés, si se paran a pensarlo, consiste en una pérdida de control sobre uno mismo. Ocurre en el estrés agudo, como en los ejemplos del ataque de ira o el ataque de pánico. Pero ocurre también en el estrés crónico, donde cada día pasamos por situaciones en que no elegimos lo que hacemos, sino que nos sentimos dominados por las circunstancias. De lo que se trata, para combatir el estrés, es de no dejarse dominar por el entorno, de recuperar el control. Lo cual, desde luego, es más fácil de decir que de hacer.

Una estrategia para conseguirlo es la actividad física. Parece un remedio para todo, pero está comprobado que funciona. Son muchos los estudios que han observado, en personas de todas las edades, que la actividad física se asocia a un mayor bienestar emocional. La relación causal va en ambos sentidos. Las personas tienden a ser más activas cuando se sienten bien. Pero también se sienten mejor cuando son más activas. Se ha demostrado en un tipo de estudios llamados de intervención, en los que se propone a un grupo de voluntarios que realicen una actividad concreta y se compara con otro grupo de voluntarios que no la realizan. Los resultados muestran que la práctica habitual de actividad física, desde el yoga y el taichí hasta la marcha nórdica o la natación, mejora el bienestar emocional.

De lo que se deduce que la actividad física es también actividad psicológica. Es algo en lo que no solemos reparar, pero, para hacer ejercicio con regularidad, en primer lugar debemos encontrar el tiempo y organizarnos para hacerlo. Por lo tanto, debemos recuperar un cierto control sobre nuestro horario. Decidir que de dos a tres de la tarde, por ejemplo, no aceptaremos una reunión de trabajo sino que iremos al gimnasio o a la piscina. Lo cual es un buen principio para limitar el estrés.

Y, por otro lado, la actividad física proporciona una sensación de confianza en uno mismo, de ser capaz de superar retos o simplemente dificultades, que resulta extremadamente útil para afrontar los pequeños problemas cotidianos que todos tenemos. Cuando uno ha subido en bicicleta al Alpe d’Huez o a pie al Aneto, o se ha propuesto correr diez kilómetros en menos de cuarenta y cinco minutos y lo ha conseguido, da igual el objetivo que cada uno se fije, sea cual sea el obstáculo que ha superado, esto le ayuda a relativizar las dificultades el lunes cuando vuelve al trabajo y a no dejarse arrastrar por la marea de las presiones y el estrés.

En el caso concreto del yoga, proporciona un beneficio adicional que va más allá del aspecto estrictamente físico. Al poner el énfasis en la respiración y la meditación, además de trabajar técnicas posturales que proporcionan una sensación de control del propio cuerpo, ayuda a controlar el estrés y favorece el equilibrio emocional, hasta el punto de que hoy día en algunos hospitales se aconseja a personas que han sufrido un infarto que hagan yoga.

Les hemos dicho que había dos estrategias eficaces para mitigar el estrés crónico y que la primera es la actividad física. La segunda es la actividad social. Si recuerdan el capítulo de las zonas azules, las que tienen las esperanzas de vida más altas del mundo, un punto en común en todas ellas es la importancia que se da a las relaciones sociales. En la isla griega de Icaria y en la región de Barbagia en el centro de Cerdeña, la familia y la comunidad son valores fundamentales. Los adventistas del séptimo día de Loma Linda, en California, mantienen vínculos estrechos entre ellos y dedican los sábados a actividades de su iglesia. En la isla japonesa de Okinawa, les comentamos el caso de la mujer de ciento tres años que cada día pasaba horas hablando y tomando té con dos amigas de su infancia.

En estas coincidencias no hay casualidad. Lo que hay es causalidad, con la U más adelantada. Es fácil comprender por qué. Los seres humanos somos animales sociales, tenemos necesidad de comunicarnos. Igual que la orca criada en cautividad, apartada de otras orcas, es infeliz y desarrolla trastornos de conducta, una persona aislada entra en declive. Es una necesidad biológica muy básica, común entre los mamíferos sociales.

Los detalles varían según cada persona. Hay quien se siente a gusto en grandes reuniones y quien se siente mejor en grupos reducidos. Quien tiene facilidad para abrirse a los demás y quien es introvertido. Quien sabe establecer una buena relación con un perro o con un caballo. Quien se retira a una ermita recóndita para comunicarse con Dios o con la naturaleza. O quien mira el cielo por las noches anhelando señales de extraterrestres. Los detalles varían, pero el principio básico es el mismo. Todos tenemos necesidad de relación.

Tanto en hombres como en mujeres, una media de dos horas semanales de trabajo voluntario se acompaña de un bienestar emocional significativamente más alto.

—

Cuando se analizan los efectos de una vida social activa en el bienestar emocional, como han hecho investigadores de la Universidad Washington de Missouri (Estados Unidos) en personas mayores de sesenta años, los beneficios son claros. Concretamente, han estudiado si las personas que contribuyen a la comunidad con algún tipo de trabajo voluntario, por ejemplo en una parroquia o en una oenegé, se sienten mejor que las que no lo hacen. Y han observado que, tanto en hombres como en mujeres, una media de dos horas semanales de trabajo voluntario se acompaña de un bienestar emocional significativamente más alto.

Un estudio anterior de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) había detectado que, entre las personas mayores que hacen algún tipo de trabajo voluntario, la tasa de mortalidad es similar a la de las que hacen actividad física y más baja que en el resto de la población. Lo cual planteaba la duda de cuál era la causa y cuál era el efecto. ¿Hacen trabajo voluntario porque se encuentran bien o se encuentran bien porque hacen trabajo voluntario?

Si quieren mantener una buena salud emocional, hagan lo que puedan por ayudar a los demás y procuren mantener una vida social, si no intensa, por lo menos activa.

—

Pero otros estudios que han seguido a un mismo grupo de personas durante periodos de hasta ocho años han aclarado la duda. Aunque la situación inicial de dos personas sea la misma, al cabo de los años aquella que ayuda a los demás con algún trabajo voluntario suele sentirse mejor, especialmente si la contribución que hace le parece valiosa y percibe que los demás la aprecian.

De modo que, si quieren mantener una buena salud emocional, y no solo vivir cuantos más años mejor, sino además disfrutarlos, no se aíslen. Hagan lo que puedan por ayudar a los demás y procuren mantener una vida social, si no intensa, por lo menos activa. No siempre es fácil, lo sabemos. Cuando una persona tiene la autoestima baja y no se siente apreciada, o cuando tiene miedo de molestar, o cuando piensa que lleva tantos años alejándose del mundo que ya no tiene con quién relacionarse, a veces prefiere quedarse encerrada en casa. Pero incluso en estos casos vale la pena intentarlo. Siempre habrá algún lugar en el que podrán ayudar y serán bienvenidas.