19

LAS PÍLDORAS DE LA JUVENTUD

Por qué no hay fármacos contra el envejecimiento pero los habrá en el futuro

Si existiera una píldora que alargara la vida, ¿la tomarían? ¿Utilizarían un fármaco con efectos secundarios aceptables y con un precio asequible que aumentara la esperanza de vida una o dos décadas, tal vez más?

Una píldora así les puede sonar a ciencia ficción. Algo más propio del mundo feliz de Aldous Huxley o del futuro que imaginó Arthur C. Clarke que de un artículo científico. Pero, por descabellada que les parezca la idea, hay investigadores y compañías farmacéuticas que han empezado a trabajar para hacerla realidad. Están invirtiendo tiempo y dinero porque creen que es posible conseguir una píldora de este tipo.

En el momento en que se publica este libro, hay por lo menos catorce compañías farmacéuticas trabajando en Estados Unidos para obtener fármacos contra el envejecimiento. Su objetivo principal no es alargar la vida sino aumentar los años vividos con buena salud y reducir los años vividos con sufrimiento. Hay además otros dos fármacos que se utilizan desde hace años para otros fines y que parecen tener el efecto secundario de prolongar la salud y la longevidad.

Desde luego, no todos los fármacos innovadores que están actualmente en desarrollo llegarán a buen puerto. Es posible que algunos no sean tan eficaces como se espera, o que tengan efectos secundarios inaceptables, o que no reciban la inversión necesaria para sacarlos adelante. En la investigación farmacológica, como en el Evangelio según San Mateo, muchos son los llamados y pocos los elegidos.

Pero estas distintas moléculas que se investigan como posibles fármacos contra el envejecimiento tienen algo en común. Todas ellas se basan en datos científicos sólidos. Aún no lo sabemos todo sobre la biología de la longevidad, como les hemos explicado en capítulos anteriores. Pero las nuevas terapias que se están desarrollando no son obra de charlatanes oportunistas que prometen la eterna juventud. Son fruto de lo que se ha descubierto en estas últimas décadas sobre cómo cambia el cuerpo humano con la edad. Lo cual no es una garantía de éxito, pero es un buen punto de partida.

La idea de que, en mamíferos como nosotros, es posible modular la longevidad con un fármaco quedó demostrada en 2009 cuando un equipo de investigación de Estados Unidos presentó los resultados de sus experimentos en ratones. Los habían tratado con rapamicina a partir de los veinte meses de edad —lo que equivale a unos sesenta años en una persona— y descubrieron que el fármaco les alargaba la vida alrededor de un 14 por ciento en hembras y un 9 por ciento en machos.

Desde 2003 ya se había observado que la rapamicina alarga la vida en levaduras, moscas y gusanos. Pero nunca antes se había demostrado que pudiera tener el mismo efecto en nuestra clase de vertebrados.

Poco después se vio que, si el tratamiento se inicia cuando los ratones tienen nueve meses, en lugar de esperar a que cumplan los veinte, el efecto es aún más espectacular: la vida se alarga, de media, alrededor de un 25 por ciento. Si se repitiera este resultado en personas, esto significaría que la esperanza de vida en España podría aumentar de los actuales ochenta y tres años a unos ciento cinco. Y estos años adicionales se vivirían con buena salud: los ratones tratados con rapamicina tienen menos cánceres, menos obesidad y menos síntomas de alzhéimer que aquellos que no reciben el fármaco.

Las nuevas terapias no son obra de charlatanes oportunistas que prometen la eterna juventud. Son fruto de lo que se ha descubierto en estas últimas décadas sobre cómo cambia el cuerpo humano con la edad. Lo cual no es una garantía de éxito, pero es un buen punto de partida.

Con estos datos, uno podría pensar que hay que probar la rapamicina también en personas. Pero este tipo de investigación requiere paciencia si se quiere hacer bien y evitar disgustos. La rapamicina es un fármaco extraordinario que se descubrió en bacterias de la Isla de Pascua. De ahí su nombre, porque la Isla de Pascua se llama Rapa Nui en la lengua local. Se utiliza desde hace décadas en personas que han recibido trasplantes porque tiene un efecto inmunosupresor. Se utiliza también en personas a las que se implanta un stent en el corazón porque inhibe la proliferación de las células y evita que las arterias se vuelvan a cerrar. Y se utiliza también para el tratamiento de algunos cánceres de riñón, de páncreas y de mama. Pero no está libre de efectos secundarios.

Precisamente porque inhibe mecanismos de defensa del sistema inmunitario, así como la proliferación de las células, entre otros efectos, es éticamente cuestionable que se pueda ofrecer a personas sanas para alargar y mejorar la vida, ya que podría tener el efecto contrario: empeorarla y acortarla. Podemos aceptar que un fármaco tenga efectos secundarios importantes para tratar a personas que tienen una enfermedad grave, pero no para tratar a personas que están perfectamente sanas.

Un problema adicional es que no tenemos todavía ninguna técnica fiable y consensuada para medir el ritmo al que envejecemos, por lo que habría que esperar décadas para comprobar si realmente la rapamicina alarga la vida en personas.

¿Cómo resolver estos problemas y avanzar en la investigación de la rapamicina para obtener fármacos eficaces y seguros contra el envejecimiento? Primero, buscando esta técnica que indique de manera precisa el ritmo al que envejecemos, lo que llamamos un biomarcador. Tal vez los telómeros se utilicen en el futuro como biomarcadores del envejecimiento, ya hay grupos de investigación trabajando en esta línea. Pero por ahora no tenemos modo de cuantificar si un fármaco tiene algún efecto sobre el ritmo al que envejecemos.

Después, probando la rapamicina en animales más parecidos a las personas que los ratones. Los experimentos con ratones son útiles porque tienen una biología similar a la nuestra, son fáciles de criar y baratos de alimentar en laboratorio y tienen vidas cortas, por lo que se ven los resultados rápido. Pero siempre queda la duda de si los resultados que se observan en ratones serán válidos después en personas.

Para disipar esta duda en la medida de lo posible, hay un estudio en curso liderado por la Universidad de Washington para probar la rapamicina en perros, que tienen la ventaja de vivir en los mismos ambientes que las personas. Y se han presentado los primeros resultados de un tratamiento con rapamicina en monos titis, que tienen la ventaja de ser primates como nosotros. Los resultados hasta ahora son positivos.

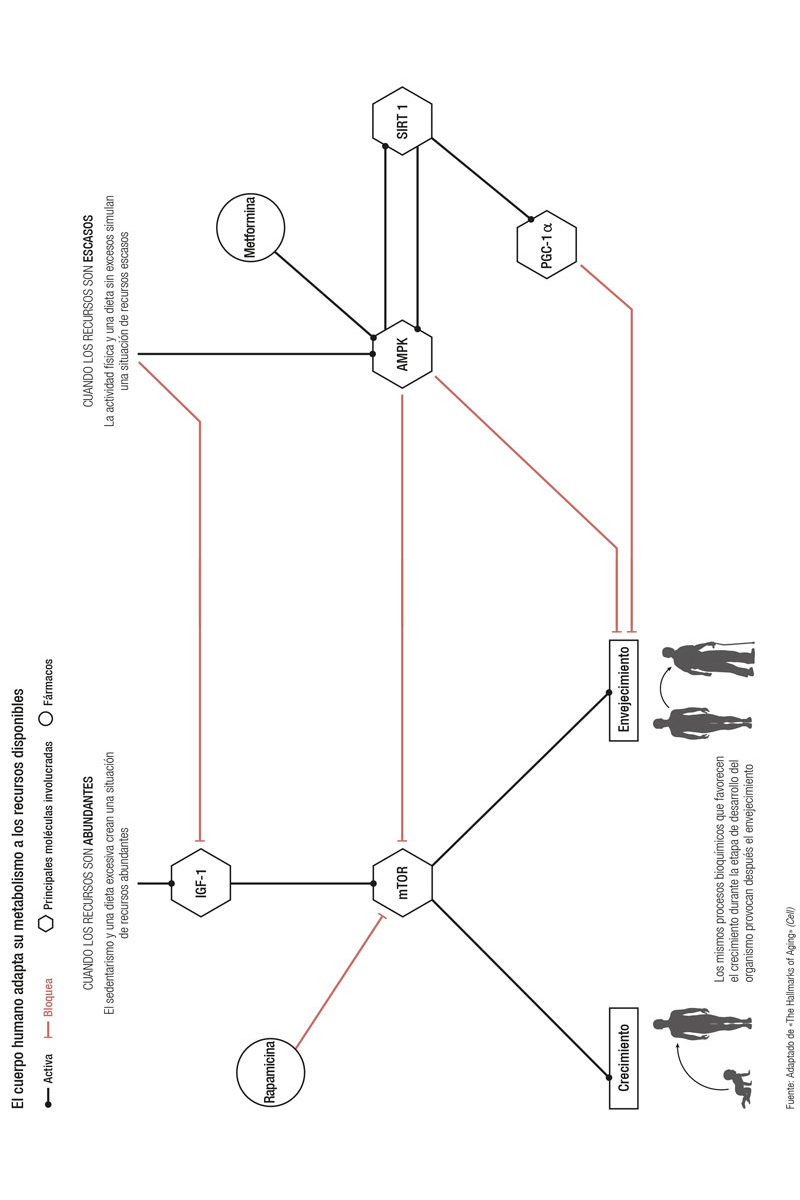

Finalmente, se están buscando moléculas inspiradas en la rapamicina con menos efectos secundarios. Se sabe que la rapamicina inhibe la proteína mTOR, a la que posiblemente recuerden del capítulo 13. Les dijimos entonces que mTOR regula el crecimiento del organismo y reduce la longevidad. Por lo tanto, no es sorprendente que aumente la longevidad cuando se bloquea mTOR.

Pero un detalle importante que no les hemos comentado antes es que mTOR activa dos grupos de proteínas distintos. Se llaman, en la jerga de la biología molecular, mTORC1 y mTORC2, y tienen efectos diferentes en el organismo. La rapamicina, lógicamente, afecta a los dos grupos de proteínas. Pero mientras sus efectos beneficiosos sobre el envejecimiento se basan en gran parte en mTORC1, sus efectos secundarios indeseados se basan en gran parte en mTORC2. Por este motivo, si se obtiene un fármaco que siga actuando sobre mTORC1 pero deje tranquilas a las proteínas de mTORC2, se podrían mantener la mayoría de los efectos contra el envejecimiento y evitar la mayoría de los efectos secundarios.

Hay buenas razones para pensar que un fármaco así sería eficaz. La rapamicina regula la autofagia, que es el mecanismo de limpieza celular que les hemos explicado en el capítulo 4. Favorece el mantenimiento de las células progenitoras que regeneran los tejidos. Estimula la molécula AMPK, aquella que se activa cuando hacemos ejercicio, si recuerdan el capítulo 13. Modera las reacciones de inflamación que aceleran el envejecimiento... Todo ello actuando de un modo parecido a la restricción calórica, es decir, forzando al cuerpo humano a dedicar los recursos a tareas de mantenimiento y a renunciar a las de crecimiento. Es la gran ventaja de la austeridad. Uno deja de distraerse con lujos y se concentra en lo esencial.

Como ven, la investigación para obtener un antídoto contra el envejecimiento está en marcha. No solo está en marcha, sino que está ganando impulso y avanzando rápido.

Y hay otras opciones, además de la rapamicina. Tenemos otro fármaco que también se utiliza desde hace años y que parece capaz de prolongar los años vividos con buena salud. Si tienen a alguna persona diabética en la familia posiblemente habrán oído hablar de él. Se trata de la metformina, que se ha convertido en el fármaco más recetado del mundo para personas con diabetes tipo 2.

Al igual que la rapamicina, prolonga la vida en gusanos y en algunas estirpes de ratones, aunque no se ha visto que lo haga en moscas ni en ratas. También actúa de un modo que simula la restricción calórica, aunque con algunas diferencias que explican que sus efectos no sean iguales.

Pero la metformina tiene una ventaja importante sobre la rapamicina. Se utiliza desde hace sesenta años y la toman muchas más personas, por lo que hay más experiencia acumulada sobre ella. Se considera un fármaco muy seguro y se han podido analizar de manera retrospectiva sus efectos sobre la longevidad. Lo han hecho investigadores de la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, que han revisado datos de 78.000 personas diabéticas tratadas con metformina y los han comparado con los de 12.000 personas diabéticas tratadas con otro fármaco llamado sulfonilurea y con los de 90.000 personas sanas.

Tal como se esperaba, se ha confirmado que la longevidad es mayor entre los pacientes diabéticos que toman metformina que entre los que no la toman. Concretamente, el análisis estadístico indica que la supervivencia es un 62 por ciento más larga en el primer grupo. Pero lo más extraordinario es que, pese a ser diabéticos, tienen una supervivencia superior incluso a la de la población general: un 18 por ciento más alta.

Aun así, un estudio retrospectivo con datos de personas diabéticas no es prueba suficiente para afirmar que la metformina alargará la vida y retrasará el envejecimiento en la población general. Para averiguarlo, es necesario realizar un estudio en personas no diabéticas y debe ser prospectivo.

Este estudio ya está en marcha. Se trata del estudio TAME, iniciales de Targeting Aging with Metformin (Apuntando al Envejecimiento con Metformina), en el que participarán tres mil personas de entre setenta y ochenta años de Estados Unidos. A falta de un biomarcador para medir el envejecimiento, se estudiará si la metformina protege ante las enfermedades cardiovasculares, los cánceres y el declive cognitivo. Los resultados se esperan a principios de la próxima década.

El conocimiento sobre la biología del envejecimiento ha avanzado lo suficiente en las dos últimas décadas para que haya surgido todo un abanico de moléculas candidatas a alargar la vida y, sobre todo, a alargar los años vividos con buena salud.

—

Por ahora las perspectivas son buenas. Nadie se aventura a dedicar cinco años de su carrera a un ensayo clínico, como hará Nil Barzilai, de la Escuela de Medicina Albert Einstein de Nueva York, si no tiene esperanzas fundadas de descubrir algo importante. Y nadie le financia con 50 millones de dólares, que es lo que costará el estudio TAME, si no cree que puede conseguirlo.

Más allá de la rapamicina y la metformina, el conocimiento sobre la biología del envejecimiento ha avanzado lo suficiente en las dos últimas décadas para que haya surgido todo un abanico de moléculas candidatas a alargar la vida y, sobre todo, a alargar los años vividos con buena salud. Se están explorando potenciadores de la proteína FGF-21, que —entre otras funciones— activa la molécula AMPK, lo cual ya hemos visto que es beneficioso. O bien inhibidores de la molécula CGRP, que aumenta con la edad y que parece favorecer el envejecimiento, por lo menos en ratones. O bien compuestos que elevan los niveles de la coenzima NAD+, que es esencial para tener un metabolismo eficiente...

Hay más ejemplos, la lista es extensa. Es imposible saber cuáles de estos fármacos experimentales triunfarán y cuáles fracasarán. Probablemente fracasarán muchos y triunfarán pocos. Pero estos ejemplos muestran que se ha abierto la veda para atacar un problema que hasta hace poco se consideraba inabordable. En lugar de atacar las enfermedades una a una, lo cual en el mejor de los casos lleva a evitar una para caer en otra, el objetivo ahora es tratar el envejecimiento de manera global.

Cuando se cumpla esta expectativa, las consecuencias serán mayores que si se eliminaran todos los cánceres o todos los infartos de un plumazo. Porque, si nadie muriera de cáncer, la esperanza de vida media de la población aumentaría poco —tres años y dos meses, según un cálculo de Jay Olshansky, de la Universidad de Illinois en Chicago—, ya que la gente moriría poco después por otras causas. Si nadie muriera de infarto de miocardio, el efecto sería parecido: tres años más de esperanza de vida para las mujeres y tres y medio para los hombres, según Olshansky. Pero si se consigue tratar el envejecimiento en conjunto, se podrán prevenir al mismo tiempo las distintas enfermedades que aumentan con la edad, entre otras, los cánceres, las cardiovasculares y las neurodogenerativas. Con lo cual es posible que la esperanza de vida no aumente solo algunos años sino algunas décadas.

Pero aún no hemos llegado a este punto y el camino no va a ser fácil. Aunque hay cada vez más entusiasmo por las investigaciones sobre el envejecimiento, resulta instructivo recordar la historia del resveratrol. Puede que el nombre les resulte familiar, porque algunos de los productos que se venden hoy día con la etiqueta de antiaging destacan que contienen resveratrol.

Se trata de una molécula que abunda en la uva negra y el vino tinto. En experimentos realizados en laboratorio, se descubrió en 1997 que inhibe la formación y el crecimiento de tumores, lo que invita a pensar que podría ser útil para la prevención de algunos cánceres. Pero desde entonces no se ha podido demostrar en personas que una dieta rica en resveratrol, o tomar suplementos de resveratrol, reduzca el riesgo de ningún tipo de cáncer.

También en laboratorio, un equipo de la Universidad de Harvard descubrió en 2003 que el resveratrol activa las sirtuinas, lo cual fue recibido como un gran avance en la investigación del envejecimiento. Un gran avance y una gran oportunidad de negocio. Las sirtuinas, tal vez lo recuerden del capítulo 3, son ángeles de la guarda de las células. En ratones, la sirtuina 1 (SIRT1) ha prolongado la vida un 44 por ciento. En los experimentos de la Universidad de Harvard, el resveratrol provocó un efecto similar a la restricción calórica y les alargó la vida un 70 por ciento.

A partir de estos resultados se fundó la compañía farmacéutica Sirtris con el objetivo de crear un fármaco contra el envejecimiento basado en las sirtuinas. La perspectiva era tan prometedora que la multinacional GlaxoSmithKline compró Sirtris en 2008 por 720 millones de dólares. Ocho años después, aquella inversión no ha dado ningún resultado.

¿Qué podemos aprender de la historia del resveratrol? Por lo menos una lección de humildad. Parecía que el resveratrol activaba las sirtuinas; parecía que las sirtuinas activaban el programa de restricción calórica; y parecía que este programa de restricción calórica prolongaba la vida. Lo parecía porque es lo que se había observado en experimentos hechos con levaduras en condiciones controladas. Desde luego, eran experimentos bien hechos y los resultados son relevantes. Pero, para que estos resultados se traduzcan en avances médicos, los efectos deben darse también en personas, que no viven en las condiciones controladas de una levadura en un laboratorio, sino en entornos más complejos, diversos y cambiantes.

Del mismo modo que los tratamientos que tenemos hoy día contra el cáncer son el resultado de un esfuerzo de décadas, tampoco cabe esperar que los tratamientos contra el envejecimiento lleguen rápido. Lo que sí podemos esperar es que en un futuro no muy lejano llegarán.

—

Si nos detenemos un momento a hacer balance de dónde estamos, veremos que en la investigación sobre el envejecimiento nos encontramos en un punto parecido al que estábamos en la investigación sobre el cáncer hace treinta años. Aunque nuestro conocimiento sobre el envejecimiento es incompleto, las piezas empiezan a encajar y está emergiendo por primera vez una visión de conjunto. Por ahora es solo un esbozo. Está claro que nos faltan piezas en el rompecabezas y, como no sabemos cuáles son las que faltan, tampoco podemos apreciar hasta qué punto son importantes. El problema es que ignoramos la dimensión de nuestra ignorancia.

Pero, del mismo modo que las investigaciones del cáncer han dado lugar a tratamientos mejores, hasta el punto de que hoy día un gran número de cánceres se superan, es previsible que las investigaciones sobre el envejecimiento den lugar en el futuro a tratamientos eficaces para prolongar los años vividos con buena salud y para alargar la vida. Y del mismo modo que los tratamientos que tenemos hoy día contra el cáncer son el resultado de un esfuerzo de décadas, cuarenta años desde el descubrimiento de los primeros genes del cáncer en 1976 hasta hoy, tampoco cabe esperar que los tratamientos contra el envejecimiento lleguen rápido. Lo que sí podemos esperar es que en un futuro no muy lejano llegarán.