4

RENOVARSE O MORIR

Cómo se construyen y se mantienen

los tejidos del cuerpo humano

Para tener la visión de conjunto, es útil recordar que somos depositarios de un material genético que hemos heredado de nuestros padres y que muchos de nosotros transmitimos a nuestros hijos. Pequeños eslabones en la larga cadena de la vida, que viene de un pasado remoto y que se dirige hacia un futuro lejano. Para transmitirse de una generación a la siguiente, el ADN necesita un vehículo de transporte. Se toma su tiempo para construirlo, lo mantiene mientras le es útil y al final lo desecha. Este vehículo es nuestro cuerpo.

En la vida humana, por lo tanto, hay una fase de construcción, una de mantenimiento y una de declive. Por supuesto, el cuerpo humano es capaz de hacer mucho más que limitarse a transmitir ADN. Es capaz de sentir, de pensar, de construir catedrales o de preguntarse por su lugar en el universo. A diferencia de cactus y anacondas, que no saben que son instrumentos del ADN, a nosotros se nos ha dado el privilegio de disfrutar de la vida de manera consciente. Aunque la consciencia, al fin y al cabo, también se desarrolla a partir del ADN. Es un instrumento más para llegar a la generación siguiente.

La consciencia, al fin y al cabo, también se desarrolla a partir del ADN

—

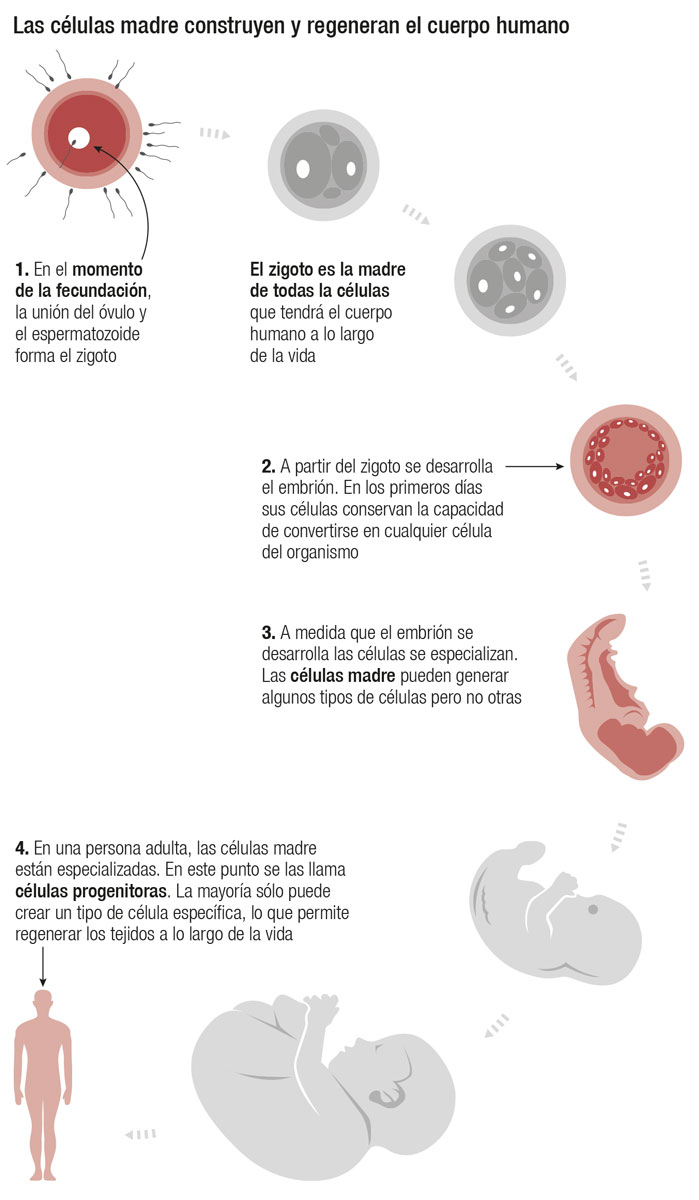

En la fase de construcción, tienen un papel fundamental las células madre, que son un tipo de células muy particulares. Se pueden comparar a un niño pequeño, para quien todo aún es posible. Tal vez de mayor será granjero, o futbolista, o astronauta... Quién sabe, tiene todos los futuros abiertos. Del mismo modo, al principio de la vida una célula madre podría convertirse en cualquiera de los cientos de tipos distintos de células que tenemos en el organismo.

Después, a medida que el niño crece, las opciones empiezan a restringirse. Se descarta que vaya a ser futbolista, pero sigue teniendo un amplio abanico de opciones: médico, actor, empresario, periodista... Más adelante el abanico se estrecha. Y al final del proceso queda una única opción: el joven será, pongamos, afinador de pianos.

Lo mismo ocurre con las células madre a medida que el cuerpo toma forma. Al principio pueden dar lugar a cualquier tipo de célula, después a unos pocos tipos, luego se especializan progresivamente y al final les queda un único destino. Serán, pongamos, células del hígado. Y a mucha honra, no todo el mundo puede ser neurona.

Todo este trabajo de construcción del organismo no es obra del ADN únicamente. El ADN es, si quieren, el director de orquesta. Pero un director sin músicos no podrá dar vida a una sinfonía. Los músicos que interpretan la gran sinfonía de la vida son las proteínas y demás moléculas de las células. El ADN determina qué proteínas deben actuar en cada momento y en cada lugar del cuerpo. Pero que el resultado sea armónico o caótico, salud o enfermedad, dependerá de lo que hagan las proteínas.

Hay un sinfín de proteínas que trabajan en la construcción del cuerpo humano. Los factores de crecimiento que —como su nombre indica— estimulan a este; las proteínas de la familia Notch que dan forma a los tejidos; las ciclinas que regulan la división de las células... Hay cientos de ellas.

Una vez completada la construcción del cuerpo, todos estos músicos que han estado tocando con brío y han creado una obra de arte deberán cambiar de partitura y compartir el escenario con los intérpretes que se suman a la pieza siguiente, cuando empieza la fase de mantenimiento.

En esta fase, para asegurar un buen mantenimiento, hay que cumplir con dos obligaciones: sustituir lo que no funciona y tirar la basura. Esto lo sabe cualquiera que haya tenido que ocuparse de mantener una casa, un huerto, un ordenador o una lámpara a la que se le ha fundido una bombilla. Hay que poner una bombilla nueva y tirar la vieja. Regenerar y eliminar.

En el cuerpo humano, quien se ocupa de regenerar son las llamadas células progenitoras. Ya no son iguales que las células madre del principio de la vida, aquellas que tenían todos los futuros abiertos y que podían convertirse en cualquier tipo de célula del organismo. Ahora son un tipo de células más especializadas. Algunos investigadores también las llaman células madre porque generan células hijas. Aquí, para evitar confusiones, las llamaremos células progenitoras.

Estas ya han elegido a qué se dedicarán, como el joven que se convirtió en afinador de pianos. Una vez se han comprometido a ser células progenitoras del hígado, su destino será trabajar toda la vida sin descanso, día y noche, para regenerar ese órgano y mantenerlo operativo.

Esta regeneración diaria de la que se ocupan las células progenitoras tiene lugar en casi todos los tejidos del organismo. Sea en la piel, en el estómago, en los riñones o en la sangre, las células eliminadas son sustituidas por otras nuevas.

Lo cual lleva a la segunda obligación. Hay que retirar los residuos para mantener la casa limpia. El cuerpo humano dispone de una sofisticada brigada de limpieza que se encarga de eliminar y reciclar residuos.

Primero pasan los camiones de la basura, que en nuestro caso son unas células especializadas llamadas fagocitos, y engullen las células y restos celulares que hay que retirar. Se llaman fagocitos precisamente porque comen (fago) células (cito).

Después hay que reciclar los restos. Lo hacemos en un proceso llamado autofagia, que consiste en comer (fagia) los propios restos (auto).

No explicamos todo esto porque queramos torturarles con palabras técnicas, sino porque la autofagia tiene un papel central en el envejecimiento. De hecho, reciclar bien los residuos —es decir, tener una autofagia eficiente— ayuda a prevenir enfermedades asociadas a la edad como la artrosis, los cánceres o la aterosclerosis.

Este sistema de regeneración con células progenitoras y limpieza con autofagia nos permite mantener una buena salud durante la mayor parte de nuestra vida. Funciona para retirar células que han completado su trabajo y que deben ser cambiadas como se cambia un neumático desgastado por el uso. Y funciona también para reparar daños causados por agresiones externas; por ejemplo, cuando una infección, un tóxico o una radiación ionizante lesionan algunas de nuestras células.

Ahora bien, hay situaciones en que las células progenitoras y la autofagia no son suficientes para reparar los daños. Si les han operado alguna vez, les habrá quedado probablemente alguna cicatriz. Si se fijan bien, el tejido de la cicatriz no es igual que el de la piel contigua. No tiene exactamente el mismo color ni la misma textura. Esto ocurre porque las células de la cicatriz no son iguales que las del resto de la piel. Son células de reparación, como cuando se repara un neumático que ha sufrido un pinchazo y se le pone un parche.

Este tipo de reparación también ocurre en los órganos internos. Se conoce como fibrosis porque el nuevo tejido que se forma tiene una textura fibrosa. Por supuesto, no posee las mismas propiedades que el tejido original. En el corazón, por ejemplo, el tejido fibroso no tiene la capacidad de contracción que tienen las células del músculo sano. De ahí que no sea de ayuda para bombear sangre, sino más bien una molestia. En el hígado, no puede realizar las funciones de los hepatocitos originales. Lo mismo ocurre en los pulmones, en el páncreas, en los riñones... La fibrosis es en un principio una solución de emergencia para reparar un daño, y más tarde puede convertirse en un daño que obliga a adoptar soluciones de emergencia.

Con los sistemas de mantenimiento y reparación que hemos descrito —células progenitoras, autofagia y fibrosis— podemos vivir bien durante décadas. Si somos del Club del Vaso Medio Vacío y preferimos ver la parte negativa de las cosas, seguro que encontraremos motivos para quejarnos. Una calvicie incipiente, una tendencia a ganar peso, un lumbago inesperado... Pero, a poco que nos cuidemos, la mayoría de las personas que vivimos en economías desarrolladas podemos disfrutar de una salud excelente hasta edades avanzadas.

Llegará un punto, sin embargo, en que los mecanismos de mantenimiento y reparación del organismo empezarán a fallar. Las células progenitoras, agotadas de haber trabajado tanto durante tantos años, perderán la capacidad de seguir regenerando los tejidos. Será como si se jubilaran. Cuando esto ocurre, y las células progenitoras ya no pueden reponer las células que mueren, se dice que entran en estado de senescencia. Lo cual no es inocuo. Una célula senescente, en lugar de quedarse agazapada en silencio en su rincón del organismo, prefiere llamar la atención. Ya no puede alumbrar nuevas células, pero segrega sustancias que provocan una reacción de inflamación.

Algo parecido ocurre con la autofagia. Lo que en un principio era un mecanismo de limpieza para mantener el organismo en buen estado acaba viéndose desbordado y empieza a actuar de manera deficiente. Tampoco es inocuo. De hecho, todas las enfermedades propias del envejecimiento pueden iniciarse o agravarse por fallos de nuestras brigadas de limpieza. Las cardiovasculares, las neurodegenerativas, los cánceres... Cualquiera de ellas.

Igualmente perjudicial puede resultar la fibrosis. Como hemos visto, crea un tipo de tejido fibroso que no suple la función del tejido original, lo que puede llevar a que fallen los órganos. Pero además, al igual que la senescencia de las células progenitoras y la autofagia mal regulada, la fibrosis se acompaña de una reacción de inflamación.

El elemento común en todos estos casos es que los mecanismos que debían protegernos empiezan a perjudicarnos. Con consecuencias a veces fatales. Esto es precisamente lo que ocurre con la inflamación. En origen es una respuesta del sistema inmunitario y, por lo tanto, un mecanismo de defensa. Pero con frecuencia es peor el remedio que el daño inicial.

Por ejemplo, cuando nos encontramos mal por culpa de la fiebre, que es una reacción inflamatoria. O cuando se hincha y se enrojece la piel allí donde nos ha picado un mosquito. O, en casos más graves, cuando una persona contrae la gripe y sufre una complicación grave, a veces incluso mortal. O en el envejecimiento, la fase de declive que sucede a la de mantenimiento. En todos estos casos, la inflamación tiene una gran responsabilidad.

En este punto es donde empiezan a encajar todas aquellas moléculas de las que hablábamos en el capítulo anterior y que parecían piezas de un rompecabezas sin sentido. Los radicales libres y sus antídotos, los antioxidantes; los telómeros que se degradan y la telomerasa que los reconstruye; las sirtuinas que prolongan la vida de los ratones; las interleucinas segregadas por el sistema inmunitario; la IGF-1, que volveremos a encontrar en próximos capítulos...

Todas ellas tienen su sentido en este plan general de la vida en que hay una fase de construcción y una de mantenimiento; y en el que el mantenimiento se basa en la regeneración (células progenitoras), la gestión de residuos (autofagia) y las reparaciones de emergencia (fibrosis); y en el que al final este sistema de mantenimiento deja de funcionar bien y entra en una fase de descontrol.

Cabe preguntarse por qué, si el sistema funciona bien durante décadas, no puede funcionar bien durante siglos. Después de todo, hay tortugas y ballenas que superan los ciento cincuenta años. Y algunos árboles, que también son seres vivos pluricelulares, viven más de mil años. ¿Por qué no nosotros?

Podríamos decir que a la naturaleza dejamos de importarle. No hay que perder de vista que la naturaleza actúa como una empresa, optimizando los recursos y maximizando los beneficios. El beneficio que busca no es la obtención de dinero, sino la creación de vida y, si nos ha hecho nacer, es para ser sus obreros. Lo cual no significa que tengamos que aceptarlo con sumisión, pero este es el papel inicial que se nos asigna en el gran esquema de la vida en la Tierra.

En este gran esquema, como decíamos, somos depositarios de un pequeño tesoro de ADN que se nos pide que entreguemos a la generación siguiente, como atletas en una carrera de relevos. Se nos da un cuerpo para hacerlo y un margen de tiempo suficiente para cumplir con la misión. Durante este margen de tiempo, hasta el final de la edad de reproducción, necesitamos tener buena salud para poder legar nuestros genes al futuro.

La naturaleza nos ha organizado en familias extensas y grupos sociales amplios. Lo ha hecho para proteger a las crías, para ayudarlas a llegar a adultas y poder entregar el relevo a la generación siguiente. Por eso se nos ha concedido la clemencia excepcional de llegar a abuelos.

Por esta razón, para que podamos terminar nuestro trabajo, la selección natural nos ha dotado de un seguro de salud, que son los mecanismos de mantenimiento y de reparación de los que hemos hablado. Pero una vez agotado el tiempo de reproducción, cuando acaba el partido, dejamos de ser necesarios y el seguro de salud no se nos renueva. Los mecanismos de mantenimiento, en consecuencia, se degradan en un proceso al que damos el nombre de envejecimiento.

Por supuesto, los seres humanos podemos disfrutar de buena salud hasta más allá de las edades en que somos capaces de tener hijos. No solo en las sociedades tecnológicamente avanzadas, sino también entre los grupos de cazadores-recolectores que aún viven en el Paleolítico, como los hadza de Tanzania o los san de Namibia. Suelen tener hijos aproximadamente entre los veinte y los cuarenta y cinco años y pueden vivir con muy buena salud hasta más allá de los setenta. Por lo tanto, se podría pensar que no estamos programados para desaparecer al final de la edad de reproducción como otros animales.

Lo que ocurre en realidad es que los humanos somos criaturas peculiares y nuestra etapa de reproducción se prolonga hasta más allá de la etapa de fertilidad. Tenemos un desarrollo más lento que otras especies y nuestros hijos requieren una atención intensiva durante más años. Nuestra estrategia reproductiva es muy distinta a la de los leones o los pingüinos, que pocas semanas después de nacer ya se mueven por sí solos y en tres o cuatro años pueden empezar a reproducirse.

Las crías humanas dependen de la protección de los adultos durante más de una década. Necesitan que les proporcionen la comida durante los primeros años de vida y que les enseñen a buscarla después. Necesitan que los eduquen, que les enseñen a encontrar agua, a protegerse del frío, a reconocer los peligros, a entenderse con los demás. No hay ninguna otra especie en el reino animal que dependa tanto de sus padres durante tantos años como los humanos.

Todo esto no pueden hacerlo solos el padre y la madre. Necesitan ayuda, como ha comprobado cualquier familia en las sociedades urbanas modernas, y sabían ya nuestros ancestros en el Paleolítico. Y más si tienen hijos cada tres o cuatro años, como ha sido habitual durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Y más aún si el padre o la madre mueren de manera prematura, por un accidente en una cacería o por un parto desafortunado, como también ha sido habitual.

Sin abuelos, no habría humanidad. En una época en que se valora poco a las personas mayores, es una lección que merece la pena recordar.

—

Por esta razón, la naturaleza nos ha organizado en familias extensas y grupos sociales amplios. Lo ha hecho para proteger a las crías, para ayudarlas a llegar a adultas y poder entregar el relevo a la generación siguiente. Por eso se nos ha concedido la clemencia excepcional de llegar a abuelos. Porque para nosotros la fertilidad puede decaer entre los cuarenta y los cincuenta años, pero el ciclo reproductivo abarca tres generaciones y se extiende hasta cerca de los setenta.

No somos los únicos. Orcas y elefantes también viven en grupos sociales amplios, formados por animales de tres o cuatro generaciones distintas, en su caso guiados por hembras mayores que destacan por su inteligencia cristalizada (el tipo de inteligencia que aumenta con la edad, si recuerdan el capítulo 1). Tienen en común con nosotros que sus crías tardan más de una década en alcanzar la edad reproductiva y que tienen una gran dependencia de los adultos en sus primeros años de vida. Lo cual confirma que es esta necesidad de proteger, alimentar y educar a crías que necesitan muchos cuidados lo que permite —o más bien obliga— a los individuos de algunas especies llegar a abuelos.

Si alguna lección puede extraerse de todo esto es la enorme importancia que tienen los abuelos para los seres humanos. Sin abuelos, no habría humanidad. En una época en que se valora poco a las personas mayores, es una lección sobre la que merece la pena reflexionar.