6

CON FECHA DE CADUCIDAD

Los efectos macroscópicos del paso del tiempo en nuestros órganos

Para ganar un combate siempre es mejor saber a quién te enfrentas. Conocer a tu enemigo, como cantaba Green Day. De modo que, si queremos ser capaces de frenar el envejecimiento, será útil detenernos un momento a aclarar cómo avanza. No solo a nivel microscópico, viendo qué ocurre en la intimidad de nuestras células, como hemos hecho en los capítulos 3 y 4. También a nivel macroscópico, examinando lo que sucede en los grandes órganos y en el conjunto del organismo.

Tal vez a algunos de ustedes les parezca una obviedad. Todos, llegados a una cierta edad, hemos experimentado lo que es hacerse mayor. Observamos que cambia nuestra apariencia física, la vitalidad, el entusiasmo con que hacemos las cosas. Nos cuestan más los esfuerzos físicos. Llega un día que ya no podemos dar volteretas ni hacer el pino. Se atrofia la capacidad de sorpresa y se desarrolla la de resignación, porque es un proceso tanto físico como psicológico. Pero más allá de estas vaguedades, es curioso lo poco que sabemos sobre cómo cambia nuestro cuerpo con la edad.

El estadounidense Nathan Shock (1906-1989) fue el primero que se dio cuenta de lo ignorantes que somos sobre el envejecimiento, o por lo menos el primero que estudió la cuestión científicamente. Fue un pionero que está reconocido como uno de los padres de la gerontología, es decir, el estudio científico de la vejez. De no ser por Nathan Shock, posiblemente hoy no tendrían ustedes este libro entre las manos, porque no sabríamos lo suficiente para escribirlo.

Shock tuvo la gran idea de investigar el envejecimiento en un estudio longitudinal, es decir, analizando cómo evolucionan las personas a lo largo del tiempo. Lo cual no es fácil ni barato. Requiere convencer a los participantes en el estudio de que colaboren durante años, una organización para mantenerse en contacto con ellos y encontrar a alguien que pague todo el montaje, que en su caso era algo de utilidad dudosa que nadie había intentado antes. Le hubiera resultado mucho más sencillo y asequible hacer un estudio transversal, es decir, analizar un grupo amplio de personas de distintas edades en un único momento. Pero entonces no hubiera descubierto todo lo que descubrió.

Shock inició el Estudio Longitudinal del Envejecimiento de Baltimore en 1958. Lo empezó con 260 voluntarios que tenían, en el momento de enrolarse, desde veinte hasta noventa y seis años. En los años y décadas siguientes, lo amplió a otros cientos de voluntarios, que se dejaron hacer pruebas exhaustivas de salud cada dos años. Se dejaron mirar desde la fuerza muscular hasta la capacidad aeróbica. Desde el ritmo al que caminaban hasta la agilidad mental. La densidad de los huesos y la forma del esqueleto. La vista, el oído, el colesterol, el peso, la altura, la tensión arterial, el estado de ánimo... Los hombres se dejaron examinar la próstata y la testosterona. Las mujeres, los niveles de estrógenos. Se dejaron mirar de todo y preguntar de todo. Si fumaban, si bebían, qué comían, cuánto dormían... El mejor elogio que se puede hacer del estudio de Baltimore es que, cuando Nathan Shock murió, el proyecto le sobrevivió. Hoy continúa bajo los auspicios del Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos.

Shock demostró que el envejecimiento y la enfermedad son procesos diferentes. Aunque es cierto que el riesgo de enfermar aumenta con la edad, hay personas que envejecen sin enfermar. Por lo tanto, el envejecimiento saludable no es una utopía. No es una expresión afortunada que nos decimos para autoengañarnos. Es un objetivo al que muchos podemos aspirar.

Demostró también que cada persona, y hasta cada órgano, envejecen de manera distinta. No hay un ritmo normal de envejecimiento. No hay un calendario predefinido al que estemos condenados. Si creían que se puede leer el futuro en las líneas de la mano, en la línea de la vida o la línea de la salud, desengáñense. La ciencia lo desmiente, el futuro no está escrito. Tenemos un borrador del futuro en nuestro ADN, pero lo corregimos cada día con nuestras decisiones. Con nuestros aciertos y también con nuestros errores.

Aun así, hay unos patrones generales a los que no podemos escapar. La velocidad a la que caminamos, por ejemplo. Estudios como el de Baltimore han comprobado que el ritmo de la marcha se reduce con la edad y que es uno de los indicios que predicen de manera más fiable el riesgo de muerte en los años siguientes. No solo se ha observado en personas ancianas, en las que el riesgo de muerte es previsiblemente más alto cuanto más les cuesta caminar. También en adultos aparentemente sanos.

Aunque es cierto que el riesgo de enfermar aumenta con la edad, hay personas que envejecen sin enfermar. Por lo tanto, el envejecimiento saludable no es una utopía... Es un objetivo que muchos podemos aspirar a conseguir.

También la fuerza que tenemos en las manos se reduce con la edad. Tanto en hombres como en mujeres, cuanta más fuerza tenemos, más probable es que gocemos de buena salud en los años siguientes. En el primer gran estudio sobre la cuestión, más de 6000 personas de Hawái que tenían entre cuarenta y cinco y sesenta y ocho años hicieron un test de fuerza manual en el marco de una investigación sobre salud cardiovascular. Era un estudio longitudinal, como el de Baltimore. Veinticinco años más tarde, aquellos que habían mostrado más fuerza en el test tenían mejor salud y eran más autónomos: era más probable que pudieran ir a la compra y cargar con más de cuatro kilos, que pudieran hacer trabajos físicos como limpiar el jardín o el garaje, que pudieran subir y bajar escaleras o que caminaran a buen ritmo.

A primera vista resulta sorprendente. ¿Cómo es posible que examinando nuestras manos con una sencilla prueba que dura apenas unos segundos se pueda predecir lo que nos ocurrirá hasta veinticinco años más tarde? ¿Acaso no recuerda al examen de las líneas de la mano que hacen los quiromantes y que acabamos de decir que no tiene base científica? Sin embargo, la predicción de salud basada en la fuerza de las manos sí tiene fundamento. Múltiples estudios han confirmado que hay una relación entre fuerza y salud. El más amplio y definitivo ha analizado datos de casi 140.000 personas de diecisiete países. Tenían entre treinta y cinco y setenta años al iniciar el estudio. Los resultados muestran que, no solo en personas mayores sino también en adultos de mediana edad, cuanta más fuerza se tiene en las manos, menor es el riesgo de muerte en los cuatro años siguientes. De hecho, la fuerza manual predice, de manera incluso más precisa que la tensión arterial, el riesgo de enfermedad cardiovascular.

La explicación hay que buscarla en los músculos. Llegará un punto, cuando tengamos una edad avanzada, en que nos fallarán las fuerzas. No sabemos cuándo nos ocurrirá, porque el momento varía según cada persona. Pero sabemos que, a menos que tengamos antes un accidente o una enfermedad prematura, el día llegará. Cuando esto ocurra, nos costará más caminar, prepararnos la comida, vestirnos, incluso respirar. Nos costará más todo. Perderemos autonomía y necesitaremos ayuda. Y las fuerzas nos fallarán antes o después según lo sanos y fuertes que tengamos los músculos.

Desde la perspectiva de una persona de mediana edad, esto no se ve como un problema, porque suele tener fuerza de sobra para cualquiera de las actividades que realiza en su vida diaria. Pero cuando se le pide que agarre un dinamómetro para medir cuánta fuerza tiene en las manos, se puede saber si dispone de un margen de seguridad amplio o si tiene las fuerzas más bien justas.

Este margen de seguridad viene a ser como una reserva de fuerzas. Una reserva que se irá consumiendo a medida que pasen los años. Es como mirar cuánta gasolina nos queda en el coche a mitad de un viaje. Podemos seguir circulando perfectamente si nos queda un cuarto de depósito. Pero sabemos que la gasolina se nos acabará antes que si quedara medio depósito.

Con el coche, por supuesto, basta con repostar para volver a llenar la reserva. Con el cuerpo humano no es tan fácil. Pero tener una vida activa, en que los músculos tengan que trabajar cada día, igual que trabajan y ayudan al bien común otros órganos como el corazón, el hígado o los riñones, es una manera de evitar que el depósito se vacíe rápido. Un seguro de salud a largo plazo.

Esto no significa que tengamos que correr a apuntarnos a un gimnasio y empezar a machacarnos con tablas de ejercicios dignas de culturistas. Ir al gimnasio es muy recomendable si a uno le gusta, pero no es la única manera de mantener una buena reserva de fuerzas y, en cualquier caso, un exceso de musculatura también tiene sus riesgos. Hay casos de lesiones, pocos pero los hay, en que el músculo adquiere tanta fuerza que se lesiona a sí mismo, porque desgarra el tendón que lo une al hueso.

Lo que significa el concepto de reserva de fuerzas es que, en personas de mediana edad, el sedentarismo es contraproducente a largo plazo, porque recorta día a día el margen de seguridad que tenemos para superar los problemas de salud que se presentarán en el futuro.

Los músculos son tejidos sofisticados que, cuando se ejercitan, segregan moléculas beneficiosas para el conjunto del organismo.

—

Y es un recordatorio de lo importante que es la musculatura para mantener la salud. Los músculos han sido despreciados durante años como actores secundarios del cuerpo humano. Como si fueran instrumentos de fuerza nada más. Si el cerebro es la sede de la inteligencia, los músculos son la de la fuerza. Ergo, los músculos deben de ser tontos. En los últimos años hemos descubierto que esta visión es incorrecta. Los músculos también son tejidos sofisticados que, cuando se ejercitan, segregan moléculas beneficiosas para el conjunto del organismo.

El agotamiento progresivo de la reserva muscular explica también el declive de la velocidad de la marcha con la edad. Uno puede pensar que no camina más rápido porque no lo necesita. Y en parte es cierto. Paso a paso, sin prisa pero sin pausa, se puede llegar a todas partes. Pero si no camina más rápido porque no puede, entonces pronto irá más lento, porque se le están agotando las reservas.

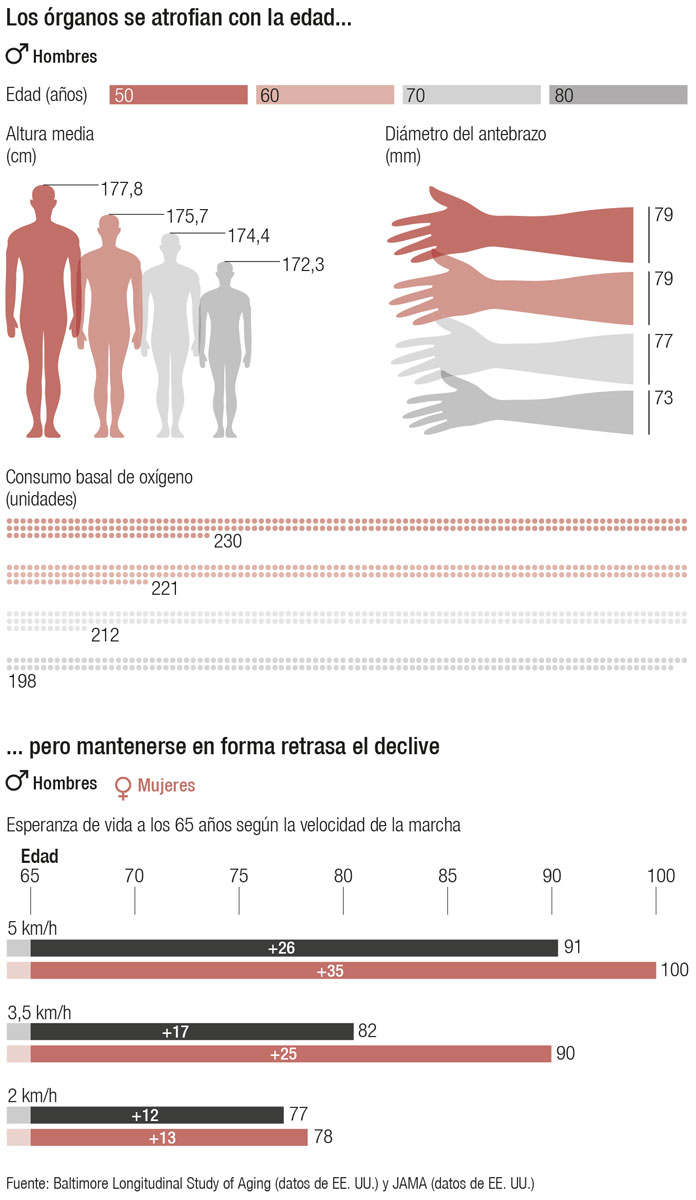

De hecho, la masa muscular del cuerpo humano suele mantenerse aproximadamente estable entre la tercera y la quinta década de la vida y después entra en declive, según ha comprobado el estudio de Baltimore. Por supuesto, no solo tienden a atrofiarse los músculos. También pierden masa y van gastando poco a poco sus reservas órganos como los riñones, los pulmones, el cerebro o el corazón.

Cuando se analiza el consumo de oxígeno del organismo en función de la edad, se observa que entra en declive alrededor de los cuarenta y cinco años, coincidiendo con la reducción de la masa muscular. Esta edad, cuarenta y cinco años, es una media. Ya hemos aclarado antes que la edad cronológica no tiene por qué corresponderse con la biológica y que el declive no le llega a todo el mundo al mismo tiempo. Pero llegue antes o después, el fenómeno es el mismo: cuanto menos oxígeno necesitan los músculos, menos captan los pulmones y menos transporta la sangre. Por lo tanto, hay un descenso sincronizado del rendimiento de los músculos, los pulmones y el corazón. Lo cual confirma, una vez más, que en el cuerpo humano todo está conectado.

Y precisamente porque todo está conectado, no hay ningún sistema en el organismo que escape a este declive coordinado de las funciones. Piensen en el sistema inmunitario: su capacidad para combatir infecciones, eliminar células tumorales o cicatrizar heridas decae, lo que hace más vulnerables a las personas ancianas. En el sistema nervioso, que pierde rapidez de reacción y capacidad de aprendizaje. En el sistema endocrino, en el que la producción de múltiples hormonas se resiente, como en el ejemplo drástico de los estrógenos en mujeres o gradual de la testosterona en hombres. En el sistema musculoesquelético, donde perdemos densidad ósea y masa muscular, lo que nos hace más vulnerables a las lesiones. Incluso sin lesionarnos, las articulaciones tienden a perder flexibilidad; los discos intervertebrales que actúan como amortiguadores entre las vértebras pierden fluido y se vuelven más delgados; los arcos de los pies tienden a aplanarse...

Todos estos cambios afectan a nuestra silueta y a nuestros movimientos. Por eso las personas pierden estatura a medida que se hacen mayores, a un ritmo aproximado de un centímetro por década a partir de los cuarenta años. Los brazos y las piernas se vuelven más delgados por la pérdida de masa muscular, mientras que el tronco suele aumentar de diámetro. La pérdida de masa muscular y de densidad ósea y la redistribución de la grasa explican que, como norma general, los hombres empiecen a perder peso alrededor de los cincuenta y cinco años y las mujeres, a partir de los sesenta y cinco, aunque los detalles varían ampliamente según cada persona.

Junto a los cambios en la silueta, con la edad nuestros movimientos se vuelven más lentos e inestables. Perdemos sentido del equilibrio y tenemos más tendencia a tropezar. Si quieren ponerse a prueba con un test sencillo, pónganse de pie e intenten mantenerse en equilibrio sobre una sola pierna durante treinta segundos. Pueden elegir la pierna que prefieran y ponerse como les resulte más cómodo. La única norma es que solo un pie puede estar en contacto con el suelo. ¿Fácil? Bien, ahora cierren los ojos y repitan la prueba. Ya no es tan fácil, ¿verdad? Si pueden, pidan a otra persona que cronometre cuánto son capaces de aguantar.

Lo habitual es que una persona de entre treinta y cuarenta años aguante unos veinte segundos con los ojos cerrados. Entre los cuarenta y los cincuenta, probablemente no podrá aguantar más de doce. Una década más tarde bajará a ocho. Otros diez años y, entre los sesenta y los setenta, caerá a cinco. El equilibrio, está comprobado, es una de las habilidades que más se deteriora con la edad.

Podemos modificar el ritmo al que envejecemos. Podemos frenarlo y también, según lo que hagamos, podemos acelerarlo.

—

Lo cual de entrada puede sorprender. Al fin y al cabo, la percepción del equilibrio depende poco de la fuerza física. Por lo tanto, que la musculatura se debilite no tendría por qué perjudicar el sentido del equilibrio. Y no lo hace. Lo que ocurre es que el equilibrio está controlado por el aparato vestibular que tenemos en el interior de los oídos y que también se estropea con la edad. El aparato vestibular está conectado a regiones del cerebro que permiten reaccionar y recuperar el equilibrio si nos estamos cayendo; pero el cerebro también pierde capacidad de reacción y coordinación con los años, lo cual no ayuda a corregir la posición cuando empezamos a tambalearnos. Además, el sentido del equilibrio se ayuda del sentido de la vista, que indica al cerebro cuál es la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Por eso mantener el equilibrio con los ojos cerrados es más difícil que con los ojos abiertos. Pero la vista también se deteriora a medida que nos hacemos mayores. En resumen, a más edad, menos equilibrio.

Tal vez todo esto les parezcan malas noticias. Pero seguro que no les sorprende. Cualquiera que haya visto hacerse mayores a sus padres o abuelos habrá sido testigo de este proceso. La pérdida de fuerza, la lentitud de la marcha, el caminar inseguro... Y, además, no son tan malas noticias. Si se paran a pensarlo, en realidad son bastante buenas. Porque, si algo demuestran el estudio de Baltimore y todas las investigaciones longitudinales que se han hecho sobre el envejecimiento, es que todos nos hacemos mayores de manera distinta. Cada uno a nuestro propio ritmo. Y que este ritmo depende en gran parte de lo que hacemos cuando aún nos encontramos bien y nos sentimos en plena forma. De lo que hacemos décadas antes de empezar a decaer. De nuestras acciones y nuestras decisiones a los cincuenta años, a los cuarenta, a los treinta, incluso antes. Estas son las buenas noticias. Podemos modificar el ritmo al que envejecemos. Podemos frenarlo y también, según lo que hagamos, podemos acelerarlo. En los próximos capítulos vamos a ver cómo se puede cambiar.