7

LOS SECRETOS DE LOS CENTENARIOS

La genética determina cuánto podemos llegar a vivir

Tal vez hayan oído hablar de Jeanne Calment. Una mujer extraordinaria. Lo más extraordinario es que llevaba una vida perfectamente ordinaria y, aun así, vivió hasta los ciento veintidós años. Ciento veintidós años, cinco meses y catorce días para ser exactos. Un total de cuarenta y cuatro mil setecientos veinticuatro días. Récord mundial, registrado en el libro Guinness. La persona que, hasta ahora, ha tenido una vida más larga. Si alguien en algún lugar ha vivido más, no está documentado. ¿Cómo lo consiguió?

Como tantas personas de su época, Jeanne Calment fumaba. Fumó desde los veintiún años hasta los ciento diecisiete, casi un siglo de tabaquismo, lo que la convierte en la persona que durante más tiempo ha fumado en el mundo. Otro récord Guinness. Aunque circuló en bicicleta hasta los cien años, no se preocupaba especialmente por estar en forma ni por su salud. Tomaba, según dijo ella misma, alrededor de un kilo de chocolate por semana. También le gustaba el vino de Oporto y aliñar su comida con abundante aceite de oliva. Era, eso sí, una mujer tranquila. Decía en broma, porque buen humor no le faltaba, que por eso se llamaba Calment. Por la calma que tenía. También decía, otro ejemplo de su sentido del humor, que «nunca he tenido más que una arruga, y estoy sentada sobre ella». Desde luego, todo un personaje.

Jeanne Calment había nacido en Arlés, en el sur de Francia, en 1875. En una época en que era habitual morir joven de tuberculosis o de neumonía o de complicaciones de un parto. Antes de los antibióticos y de la sanidad moderna. Cuando había tantas infecciones fulminantes y traumatismos inesperados, tantas urgencias y tantas muertes súbitas, que no se hablaba aún de prevención. Un tiempo en que no había teléfonos en el mundo, ni coches en las calles, ni había volado el primer avión, ni se había construido aún la torre Eiffel. Parece la prehistoria.

Conoció a Van Gogh en la época en que el pintor se instaló en la ciudad. Incluso le vendió, cuando tenía doce o trece años, unos lápices de colores que Van Gogh fue a comprar a la tienda de su padre. Mirando fotos de su juventud, llama la atención lo joven que pareció siempre para su edad. A los veinte años, podía pasar por una chica de quince. A los cuarenta, por una mujer de veinticinco.

A los noventa, cuando parecía que no tuviera más de ochenta, cerró un trato con el abogado André-François Raffray, que por edad hubiera podido ser su nieto. Calment era viuda. Había perdido a su única hija por una neumonía y a su único nieto por un accidente de coche. No tenía herederos. Raffray, de cuarenta y siete años, se comprometió a pagarle 2500 francos al mes durante el resto de su vida a cambio de quedarse con su piso cuando muriera. Mal negocio para el abogado, que acabó pagando más por el piso de lo que valía en realidad. Tan mal negocio que nunca pudo disfrutar de él porque, cuando murió a los setenta y siete años, Jeanne Calment aún vivía. Disfrutó de buena salud hasta los ciento catorce, cuando se rompió el fémur por una caída y la tuvieron que operar, lo que la convierte probablemente en la persona de más edad que ha pasado por un quirófano. Estuvo lúcida hasta sus últimos días, aunque, al final de su vida, había quedado prácticamente ciega y sorda y ya casi no podía comunicarse.

Un caso como el de Jeanne Calment invita a preguntarse por qué algunas personas pueden llegar a edades muy avanzadas sin esfuerzo aparente y otras no. ¿Hay algo especial en el funcionamiento de su cuerpo que les permite escapar a los males habituales que castigan al resto de la humanidad? ¿Tuvieron suerte en el sorteo de lotería genética que se produce cada vez que un óvulo y un espermatozoide barajan sus genes? ¿O hay algo más? ¿Hay algo que no es solo hereditario, sino que tiene que ver con su manera de vivir, tal vez con su dieta, o con la calidad del aire que respiran, o con su sistema inmunitario, o con su resistencia al estrés? ¿Algo que nos dé pistas al resto de la humanidad sobre qué podemos hacer para vivir más y mejor?

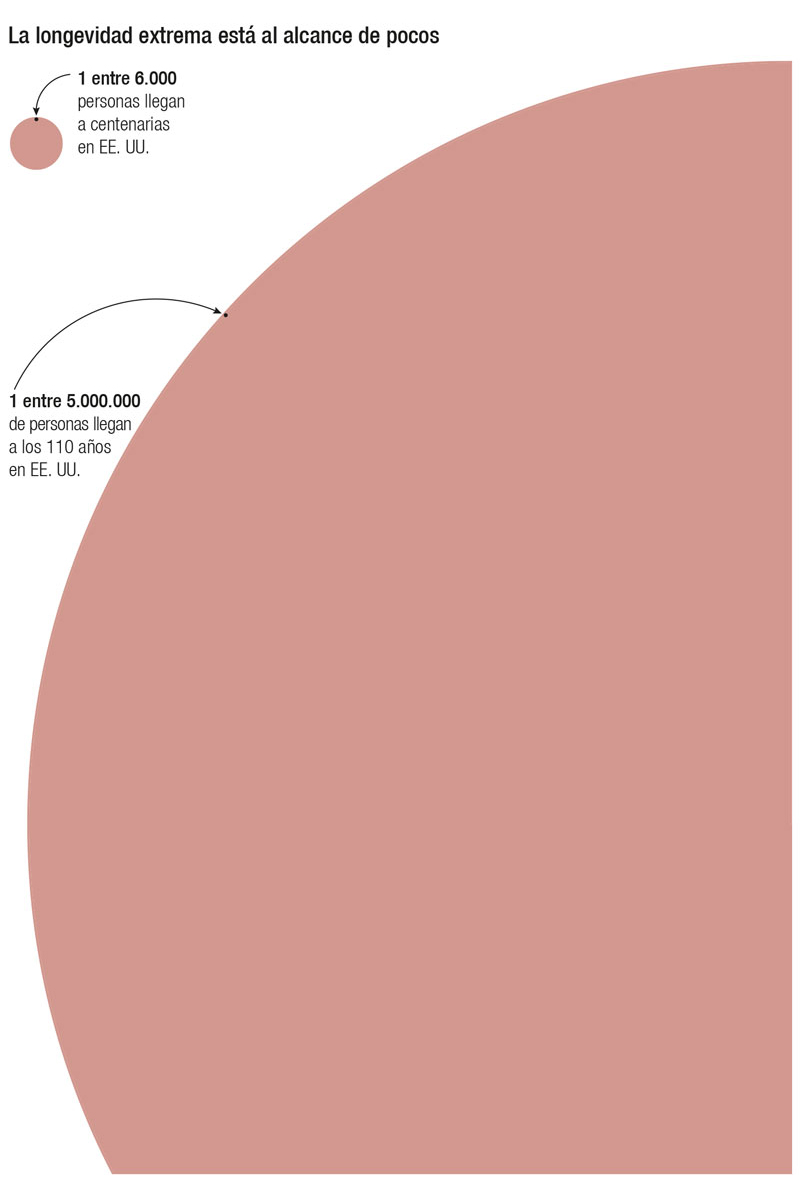

Centenarios no hay muchos. Aproximadamente una persona de cada seis mil, según datos de Estados Unidos. O unas ciento setenta por cada millón de personas, si se orientan mejor con números grandes. No son muchos, pero son los suficientes para estudiarlos y extraer algunas conclusiones.

En estos últimos años, a medida que ha aumentado el interés por comprender cómo envejecemos, se han iniciado estudios sobre personas centenarias en distintas regiones del mundo. En la isla japonesa de Okinawa, que es una de las zonas con una esperanza de vida más alta; en Sídney (Australia), donde se espera que el número de centenarios en 2020 superará los doce mil, lo que los convierte en el grupo de edad en el que la población está aumentando más rápido; también en España, donde se ha analizado el genoma de personas centenarias para tratar de comprender qué tienen de especial.

De todos ellos, el más completo es el Estudio de Centenarios de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, que se inició en 1994 con 46 personas del área de Boston con el objetivo de investigar la enfermedad de Alzheimer y desde entonces se ha ampliado a más de 2500 personas de todo Estados Unidos para estudiar todos los aspectos del envejecimiento.

Una primera observación que se desprende de estos estudios es que la longevidad extrema se agrupa por familias. Una persona tiene más posibilidades de llegar a centenaria si su padre o su madre, o alguno de sus abuelos, o alguno de sus hermanos, también superaron los cien años. En el caso de Jeanne Calment, su padre vivió hasta los noventa y tres años y su madre hasta los ochenta y seis, que eran edades excepcionales para una época de condiciones sanitarias precarias y en la que la medicina tenía más de fe que de ciencia.

Según los datos del estudio de Nueva Inglaterra, si un hombre tiene un hermano que ha vivido más de cien años, sus posibilidades de llegar a centenario son diecisiete veces más altas que para otros hombres de su misma generación. Se han observado resultados similares en otros lugares donde se estudia la longevidad extrema. En Dinamarca, en Australia, en Japón... Si la propensión a vivir muchos años es hereditaria, esto significa que tiene que haber genes que influyen en la longevidad.

Eso no es ninguna sorpresa. Basta con pararse a reflexionar un momento sobre cómo funciona la longevidad en el reino animal para darse cuenta de que los perros pueden vivir unos quince años; los gatos, unos veinte; los guacamayos, más de setenta; las tortugas de las Galápagos, más de ciento cincuenta... Puede que vivan menos si sufren una infección o un atropello o si algún otro animal se los come. Pero, aunque no les ocurra nada que les cause una muerte prematura, hay un límite hasta el que un animal puede llegar a vivir. Este límite depende de cada especie. Queda fijado desde el momento en que uno nace gato, tortuga, guacamayo o humano. Es como un potencial máximo de vida, que se puede reducir pero que no se puede aumentar. Está inscrito en el genoma de cada especie y no depende de si el gato vive mejor o peor, sino del hecho de ser gato. Este límite tiene que estar en los genes.

Pero cuando se han buscado los genes que regulan la longevidad, han resultado ser más difíciles de identificar de lo esperado. Para buscarlos se ha tenido que recurrir a las técnicas más avanzadas de análisis del genoma, que permiten secuenciar el ADN íntegro de una persona y compararlo con el de otras. Se ha comparado el genoma completo de personas centenarias con el de personas de longevidad media, con la esperanza de encontrar los genes responsables de la diferencia. Con 3000 millones de piezas de ADN en el genoma humano, y más de 20.000 genes, ha sido como buscar la aguja en el pajar. Y la aguja no ha aparecido.

Lo que hemos aprendido es que no hay un único gen que tenga una gran influencia en la longevidad, sino que hay muchos que tienen una influencia pequeña.

—

Aun así, la búsqueda no ha sido en vano. Así es como funciona la ciencia. Cuando las cosas no salen como uno esperaba es cuando más se aprende. Lo que hemos aprendido es que no hay un único gen que tenga una gran influencia en la longevidad, sino que hay muchos que tienen una influencia pequeña. Según los resultados del estudio de Nueva Inglaterra, hay por lo menos ciento treinta genes que influyen en cuánto podemos llegar a vivir. Ciento treinta genes —y posiblemente haya más— en los que se han encontrado diferencias significativas entre las personas centenarias y el resto de la población. Ninguno de ellos garantiza por sí solo una larga vida. Es la suma de muchas acciones pequeñas de muchos genes distintos lo que permite ir sumando años y más años con buena salud.

Merece la pena preguntarse qué hacen estos genes, porque tal vez se puedan desarrollar tratamientos farmacológicos que imiten sus efectos. O quizás podamos modificar nuestro estilo de vida de modo que potenciemos su actividad. O podamos editar en el futuro el ADN de nuestras células para alargar la vida.

Uno de los primeros que se identificó, y de los que tiene una influencia más notable en la longevidad, es el gen APOE. El nombre completo, si les gustan los trabalenguas, o quieren hacer un pequeño ejercicio de memoria para mantener su cerebro en forma, es apolipoproteína E. Como cualquier otro gen, se encarga de regular la producción de una proteína. En este caso, se trata de una proteína esencial para gestionar las grasas y el colesterol en el cuerpo humano. Curiosamente, no todos tenemos una proteína APOE igual. Hay tres formas principales de la proteína en la población. Viene a ser como tener tres modelos distintos de coche. Todos van bien, pero no todos van igual de bien. Según el modelo que nos haya tocado en la lotería genética, tenemos un riesgo mayor o menor de sufrir la enfermedad de Alzheimer de mayores. También tenemos un riesgo mayor o menor de padecer enfermedades cardiovasculares. Alzhéimer y enfermedades cardiovasculares, es una coincidencia interesante. Porque precisamente son dos procesos vinculados al envejecimiento. Y resulta que ambos están asociados a una proteína que regula el colesterol y las grasas.

Pero el APOE, como les decíamos, es solo uno de los muchos genes que influye en cuánto podemos llegar a vivir. ¿Qué hacen los otros? Entre centenarios de Okinawa, Alemania y Hawái se ha encontrado otro gen que también interviene. Se llama FOXO3 y está relacionado con la actividad de la insulina y, por lo tanto, con la gestión del azúcar en el cuerpo. También está relacionado con la eliminación de los radicales libres, que son moléculas que se acumulan con el envejecimiento. Pero no parece tener nada que ver con el colesterol y el APOE. Lo que confirma que la longevidad es un rasgo complejo que no depende de un único interruptor, sino que está regulada por procesos diversos sin conexión aparente entre ellos.

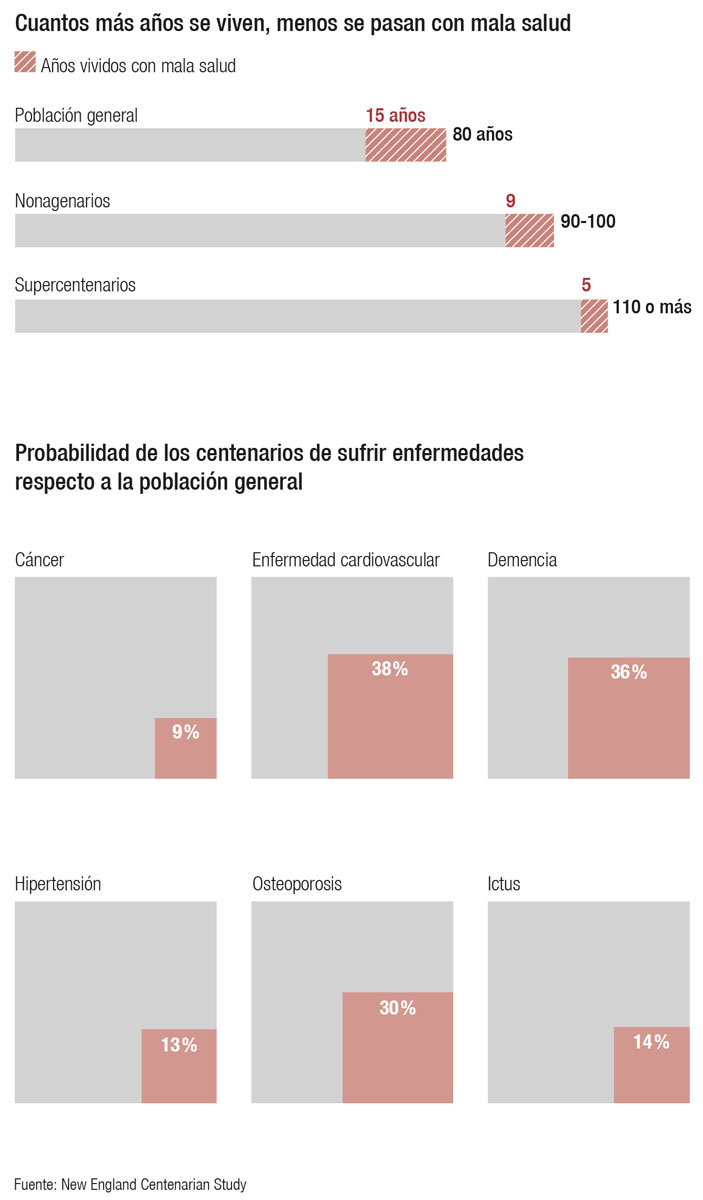

Si alguien piensa que no merece la pena vivir muchos años porque solo significaría vivir más años con mala salud, se equivoca. Los nonagenarios, centenarios y supercentenarios demuestran exactamente lo contrario: cuanto más vivimos, menos tiempo pasamos enfermos.

Un detalle importante es que, cuanto más larga es la vida de una persona, más influye la herencia genética en su longevidad. Cuando se han analizado los rasgos genéticos que aumentan el riesgo de enfermedades asociadas a la edad, como las cardiovasculares, el cáncer o el alzhéimer, se ha visto que también afectan a los centenarios, como al resto de la población. Pero los centenarios han sido agraciados con más rasgos genéticos que los protegen. Esto les permite llegar a edades avanzadas con buena salud, viendo cómo otras personas de su generación sufrían enfermedades de las que ellos se han librado.

Posiblemente todos hemos oído exclamaciones del tipo «¡Mi abuelo fumó toda la vida, desayunaba cada día huevos con chorizo y vivió noventa y cinco años!». Y después viene la coletilla: «Así que el tabaco y los huevos con chorizo no pueden ser tan malos». Bien, felicidades por el abuelo. Pero la conclusión es incorrecta. No es que el tabaco y los excesos de la dieta no sean perjudiciales, es que su abuelo tenía la suerte de estar hiperprotegido frente a las agresiones que castigan a la mayoría de la población. Como Jeanne Calment, que por eso pudo fumar hasta los ciento diecisiete años sin sufrir daños.

Este efecto protector, precisamente, es aún más acusado entre los supercentenarios, que son las personas que llegan a cumplir más de ciento diez años. Se estima que solo uno de cada mil centenarios llegará a supercentenario. Son realmente muy pocos. Pero tienen una lección importante que enseñarnos.

Según datos del estudio de Nueva Inglaterra, que ha reunido una muestra de más de cien supercentenarios, estos solo se ven afectados por enfermedades asociadas al envejecimiento durante los últimos cinco años de su vida. De media, por lo tanto, están perfectamente sanos hasta más allá de los ciento cinco.

En nonagenarios de Estados Unidos, el tiempo medio pasado con enfermedades asociadas a la edad es un 9 por ciento de la vida, casi diez años. Y en el conjunto de la población, también de Estados Unidos, asciende a un 18 por ciento, unos quince años.

Por lo tanto, si alguien piensa que no merece la pena vivir muchos años porque solo significaría vivir más años con mala salud, se equivoca. Los nonagenarios, centenarios y supercentenarios demuestran exactamente lo contrario: cuanto más vivimos, menos tiempo pasamos enfermos.