An Nachrichten über die aktuelle Corona-Pandemie mangelt es gewiss nicht. Im Gegenteil, seit mehreren Wochen berichten die Live-Ticker der öffentlichen und privaten Sendeanstalten sowie die der Online-Zeitungen und -Zeitschriften im Minutentakt über neueste Infektionszahlen und deren Trends. Wem all das nicht reicht, der findet im Internet unzählige weitere Informationsquellen – seriöse und oftmals dubiose. Offensichtlich bildet die Corona-Pandemie einen günstigen Nährboden für Verschwörungstheorien aller Art. Gleichzeitig geizt auch die seriöse Berichterstattung nicht mit Superlativen, wenn sie den Versuch unternimmt, die gegenwärtigen Erfahrungen, aber auch die Sorgen und Hoffnungen im Blick auf die Zukunft auf den Begriff zu bringen. Nicht selten ist dabei die Rede von einer historischen Zäsur. Gemeint ist damit meist das Ende oder zumindest eine deutliche Abschwächung der unzähligen wirtschaftlichen oder kulturellen Globalisierungsprozesse, die seit den 1970er-Jahren sämtliche Weltregionen mit großer Dynamik erfasst hatten. Darüber hinaus spielt der Begriff auf strukturelle Wandlungen in der Politik, unserer Arbeitswelt und im Bildungswesen (Stichwort Digitalisierung) an, um hier nur wenige Beispiele zu nennen.

Obwohl die Einschnitte und Einschränkungen in der Gegenwart vielerorts das Gefühl bestärken, wir seien Zeugen einer historischen Zäsur, lohnt es zu fragen, ob dem nicht ein vorschnelles Urteil zugrunde liegt. Sicher, was wir zurzeit erleben, stellt für die Angehörigen aller Generationen eine so nicht da gewesene Herausforderung dar. Und doch vermag der Rückblick auf frühere Epidemien sowie die Art und Weise, wie die zeitgenössischen Gesellschaften mit ihnen umgegangen sind, wesentliche Einsichten zu vermitteln. So zeigt sich, erstens, dass alle großen Pandemien in der Weltgeschichte, darunter die Beulenpest in der Mitte des 14. Jahrhunderts, die Pestepidemien in Italien, Spanien und England im 17. Jahrhundert sowie die verschiedenen Cholera- und Pockenepidemien in den nachfolgenden Jahrhunderten jeweils gravierende demografische, soziale und politische Folgen hervorriefen, die weit über das hinausreichen, was wir bislang in der aktuellen Krise registrieren können. Man sollte sich in diesem Zusammenhang unter anderem die Opferzahlen der „Spanischen Grippe“ in Erinnerung rufen. Seit Herbst 1918 rief diese Pandemie von den USA ausgehend in drei Wellen weltweit bis zu 50 Millionen Opfer hervor, manche Schätzungen sprechen sogar wegen der hohen Dunkelziffern von bis zu 100 Millionen Menschen.

„Die Grippe hat in fünf Monaten mehr Menschen getötet als der Krieg in fünf Jahren “, heißt es zu dieser französischen Illustration.

Als die Pandemie am Ende des Ersten Weltkriegs ausbrach, geschah dies, zweitens, zu einem Zeitpunkt, als in Europa und Nordamerika Infektionskrankheiten wie die Tuberkulose noch immer einen erheblichen Teil der jährlichen Sterblichkeit ausmachten. Zwar hatte die Bakteriologie das Wissen um die Ursachen von Infektionskrankheiten schon in den Jahrzehnten zuvor erheblich verbessert. Aber bis 1918 waren weder gegen Tuberkulose, Cholera oder Grippe Medikamente entwickelt worden. Somit gehörten alle diese Seuchen noch zum Erfahrungshorizont von Gesellschaften, die Pandemien als nicht zu beherrschendes Naturereignis einstuften, als Schicksalsschläge, gegen die ein „Widerstand“ im Grunde zwecklos sei. Das schloss durchaus Versuche zur Einschnürung der Krankheitsherde nicht aus und damit bereits früh Maßnahmen zu einer strikten Isolierung der Kranken. Aber all dies geschah im Bewusstsein, damit allenfalls prophylaktisch wirken zu können. Die Erwartungen in der Gegenwart werden dagegen oftmals von der Hoffnung angeleitet, dass schon bald wirksame Impfstoffe gegen die aktuellen Erreger eingesetzt werden können. Kurze Erwartungshorizonte scheinen überhaupt zu den typischen Charakteristika spätmoderner Gesellschaften zu gehören.

Vor diesem Hintergrund tritt ein dritter Geschichtspunkt in den Vordergrund: die intensive mediale Berichterstattung, die zugleich in der öffentlichen Verständigung über die gegenwärtige Seuche einen Akteur von erheblichem Gewicht darstellt und darüber gesellschaftliche Erwartungen mitprägt. Einen Vorgeschmack darauf bot seit den 1950er-Jahren die mediale Berichterstattung über die „Asiatische Grippe“ von 1957, die „Hongkong-Grippe“ von 1968 oder die seit Frühjahr 2009 grassierende „Schweinegrippe“. Aber in Ausmaß und Intensität übertrifft der gegenwärtige Medienhype um das Coronavirus alle Vorgänger um Längen. Umso krasser sticht zugleich der Gegensatz zur öffentlichen Resonanz auf die „Spanische Grippe“ ins Auge: „Es ist seltsam, wie gelassen die Welt die furchtbare Influenza-Epidemie, die sie während der letzten Monate heimgesucht, hingenommen hat, und wie wenig Aufsehen auch die schlimmsten Sensationsblätter von ihr gemacht haben“, kommentierten beispielsweise die Münchener Neuesten Nachrichten am 3. Januar 1919. Und in der Neuen Zürcher Zeitung hieß es am 2. März 1919: „Und wenn wir heute über etwas erstaunt sind, so sind wir es über die beispiellose Gleichmütigkeit, mit der die Menschheit diese Seuche hingenommen hat.“ Stattdessen war die Mehrheit der Bevölkerung schlichtweg damit beschäftigt, für ihr Lebensauskommen zu sorgen. Zudem verboten sich aufgrund der drängenden Notlage in der damaligen Lage Geschäftsschließungen oder auch das Zusperren von Fabriken. Ungeachtet ihrer dramatischen Begleitumstände spielte die „Spanische Grippe“ ebenfalls in den Erinnerungskulturen der betroffenen Länder eine nur marginale Rolle, ganz im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg, dessen Folgen über Jahrzehnte in den Fokus der öffentlichen Gedenkpolitik rückten. Die „Spanische Grippe“ dagegen wurde öffentlich weitaus weniger beachtet, was zum Teil auch damit zu tun hatte, dass es nahezu keine Bilder davon gab – zumindest in Europa. Man konnte die Auswirkungen der Pandemie damit nicht so stark visualisieren, wie dies heute der Fall ist.

„Die Mortalität war erschreckend hoch“:

Gruppenfoto des Reservelazaretts in Saarbrücken 1918.

Hiermit haben wir nur wenige Gründe dafür angesprochen, warum die Corona-Pandemie in den gegenwärtigen, stark von den Medien beherrschten öffentlichen Debatten ganz anders wahrgenommen wird als ihre Vorgänger. Außerdem steigert die kommunikative Verdichtung in der Gegenwart allem Anschein nach unsere Bereitschaft, hinter den derzeitigen Geschehnissen eine fundamentale Zäsur zu vermuten. Tatsächlich zeigt jedoch die Beschäftigung mit früheren Seuchen oder Naturkatastrophen, dass sie ungeachtet ihrer oft gravierenden und langfristigen Auswirkungen meist eher schnell wieder in Vergessenheit geraten sind. So wie auch bei vielen anderen Fällen schwächte sich in der Erinnerung und historischen Deutung der zwischenzeitlich behauptete Zäsurcharakter wieder ab.

Aus der Sicht eines Historikers sind diese wechselhaften Einordnungen alles andere als überraschend. Seit dem späteren 19. Jahrhundert besteht mit Gustav Droysen, einem der Gründerväter der modernen Geschichtswissenschaft, die Einsicht darüber, dass historische Zäsuren oder Epochenbegriffe nur „Betrachtungsformen sind, die der denkende Geist dem empirischen Vorhandenen gibt“, nicht Eigenschaften der Welt und der Geschichte selbst. Droysen verdeutlicht mit diesen Worten, dass die zeitgenössischen Erfahrungshorizonte und Deutungen durchaus nicht kongruent mit nachträglichen Epochen- und Zäsurbegriffen sein müssen. Ähnliches könnte sich im Hinblick auf die gegenwärtige Wahrnehmung der Corona-Krise zeigen. Denn im Gegensatz zur weltgeschichtlichen Wende von 1989/91, welche in Europa und teilweise auch in anderen Weltregionen die Gültigkeit der vorherigen Ordnungen aufhob und damit neue normative Maßstäbe des Handelns und Denkens setzte, ist dies im Zeichen der aktuellen Pandemie bislang nicht zu erkennen. Schon jetzt weisen verschiedene Stimmen in diese Richtung. So geht Volker Mosbrugger, Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt am Main, davon aus, dass der Klimawandel eine weit größere Bedrohung als die Corona-Krise darstelle.

Vielleicht helfen uns Einlassungen dieser Art, die gegenwärtigen Krisen-Erfahrungen vorsichtiger einzuordnen, als dies bislang der Fall ist. Ob sich damit eine historische Zäsur verknüpft, werden wir erst später feststellen können.

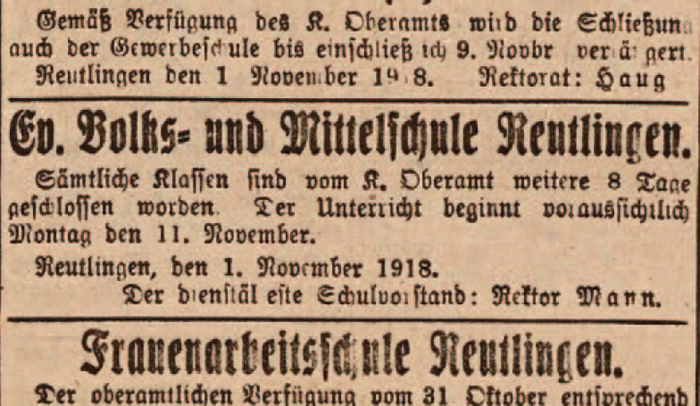

Nachdem die Schließung der Schulen sehr zögerlich und nach und nach angeordnet wurde, führte die rasante Ausbreitung des Virus zur Verlängerung der „Grippeferien“ an allen Reutlinger Schulen.