1

Procesos psicológicos del comportamiento no verbal. Emoción, motivación y cognición. Evolución de la investigación en emoción. Emociones básicas. Expresión y reconocimiento emocional

FERNANDO GORDILLO LEÓN

JOSÉ MARÍA ARANA

RAFAEL LÓPEZ PÉREZ

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ NIETO

1. INTRODUCCIÓN

Como el lector irá comprobando a lo largo de este manual, la idea de un análisis de conducta serio y riguroso se aleja totalmente, al contrario de una gran parte de la literatura sobre comunicación no verbal, de la búsqueda de un significado concreto a determinadas interacciones conductuales. La respuesta a la pregunta ¿qué significa esta conducta no verbal?, deberá ser siempre «depende». Porque nuestro análisis deberá tener en cuenta una multitud de factores que, analizados conjuntamente, irán siempre encaminados a establecer inferencias sobre los tres procesos psicológicos básicos del ser humano: la emoción, la motivación y la cognición. En definitiva, nuestro trabajo consistirá en establecer hipótesis sobre lo que la persona objeto de análisis siente, piensa y le motiva y de cómo estos procesos subyacen a la realización de una determinada conducta, a su interrupción o a su modificación.

Por este motivo, un manual dedicado al análisis de comportamiento ha de comenzar necesariamente por ofrecer al lector un marco claro sobre estos tres procesos y sus estrechas interrelaciones. A continuación nos adentramos en los conceptos de emoción, motivación y cognición, prestando especial atención al proceso emocional, la expresión emocional y su reconocimiento, entendiendo que la lectura de la emoción del sujeto objeto de análisis será uno de los elementos de mayor interés.

2. RELACIONES ENTRE COGNICIÓN, MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN

La motivación y la emoción son los otros procesos psicológicos básicos que, junto con «lo cognitivo», constituyen los procesos psicológicos básicos fundamentales en el individuo. Lo cognitivo tiene sólidas relaciones con los otros componentes de la vida psíquica, como son las voliciones (motivación) y la afectividad. En otras palabras, los procesos cognitivos, los motivacionales y los emocionales están estrechamente relacionados. En este punto vamos a referirnos a las teorizaciones sobre dichas relaciones que realizó Kuhl (1986), un psicólogo cognitivo que trabaja en el campo motivacional y que desarrolló una importante teoría del control de la acción.

El punto de partida es la cuestión de cómo la mente humana integra todos los componentes o aspectos cognitivos, motivacionales y emocionales que se producen en la vida psíquica. Pues bien, según una vieja tradición en el pensamiento europeo, la mente humana se concibe como un sistema compuesto por distintos procesos, estructuralmente relacionados, desempeñando funciones propias. En este sentido, una importante y duradera contribución de Platón a la psicología fue su división de la mente o alma en los dominios cognitivo, afectivo y apetitivo. A partir de Platón la teoría racionalista ha aceptado los aspectos irracionales de la mente como una parte integral de la psicología racionalista, siendo lo racional y lo irracional dos caras de la misma moneda (K. Richardson, 1988). Para McDougall, por ejemplo, la cognición y la conación serían aspectos inseparables de toda vida mental, y la primera determinaría la segunda. Con el tiempo, esta teoría de los distintos componentes de la mente ha recibido un apoyo considerable, especialmente desde la neurociencia (Coltheart, 1985; Kinsbourne y Hicks, 1978). En nuestros días, la psicología cognitiva ha mantenido esta visión, y se han desarrollado teorías de las funciones mentales en las que se asume que existen determinados sistemas subyacentes a la ejecución en un dominio particular. Se supone que durante la ejecución estas unidades funcionales están implicadas en analizar la información relevante con la tarea y compararla con los contenidos de la memoria. El fin último es encontrar las estrategias de acción apropiadas para llevar a cabo la tarea y lograr la meta fijada (Kleinbeck, Quast y Schwartz, 1989).

Estos componentes de la acción pueden conceptualizarse desde diversas perspectivas. Para Kleinbeck et al. (1989), dos de las más importantes son la motivacional y la cognitiva. Pues bien, los investigadores de la acción han tardado mucho tiempo en darse cuenta de lo difícil que resulta describir los determinantes de la acción o conducta usando sólo conceptos cognitivos, y descuidando los motivacionales y emocionales.

De hecho, numerosas teorías cognitivas de la acción proponen un modelo unitario de la mente humana (por ejemplo, Anderson, 1983). Frente a éstas, la concepción que asume Kuhl en los modelos volitivos que plantea es la de una mente en la que los procesos cognitivos, emocionales y motivacionales tienen lugar en estrecha interacción, puesto que forman subsistemas separados (Kuhl, 1986). Además, la concepción segmentaria de la mente en subsistemas emocional, motivacional y cognitivo supone la ventaja de que pueden coexistir informaciones discrepantes sin que se produzcan interferencias. Así, por ejemplo, una persona puede tener simultáneamente una preferencia (tendencia) emocional para jugar y cognitivamente mostrar una preferencia (tendencia) por trabajar.

Desde el campo de la motivación humana, la mayoría de las teorías suponen que la relación entre los procesos motivacionales y los cognitivos es estrecha, pero han sido muy pocas las que han hecho explícita la manera en que se vehicula dicha interacción. Y es que el enorme desarrollo de la psicología cognitiva en los últimos años ha tenido como efecto secundario negativo la utilización del término «cognitivo» de manera sobreinclusiva. Parece como si cualquier proceso, por el hecho de desarrollarse en la mente humana, fuera un proceso cognitivo. Con ello, frecuentemente, se caía en el error de supeditar, hacer depender unos procesos de otros, o incluso de llegar a reducir unos a otros. Así, se puede llegar a considerar lo motivacional como un fenómeno derivado de lo cognitivo (por ejemplo, Norman, 1980, p. 27), o adoptar la postura contraria de hacer depender los procesos cognitivos de los motivacionales y emocionales (por ejemplo, Blum y Barbour, 1979; Bower, 1981; Bruner y Goodman, 1947; Erdelyi, 1974; McClelland y Atkinson, 1948).

Aunque probablemente la ocurrencia de los estados emocionales y motivacionales acarree consigo un concomitante cognitivo (plasmado en cómo se representa el conocimiento, la consciencia o la vivencia de estos estados), es útil mantener la distinción terminológica entre los conceptos. Estamos de acuerdo con Kuhl (1986) cuando habla de los procesos motivacionales, emocionales y cognitivos como módulos separados, cada uno con sus características propias, pero en interacción (Fodor, 1983), más que como tres aspectos de una arquitectura cognitiva unificada, como mantienen Anderson (1983) y Hamilton (1983).

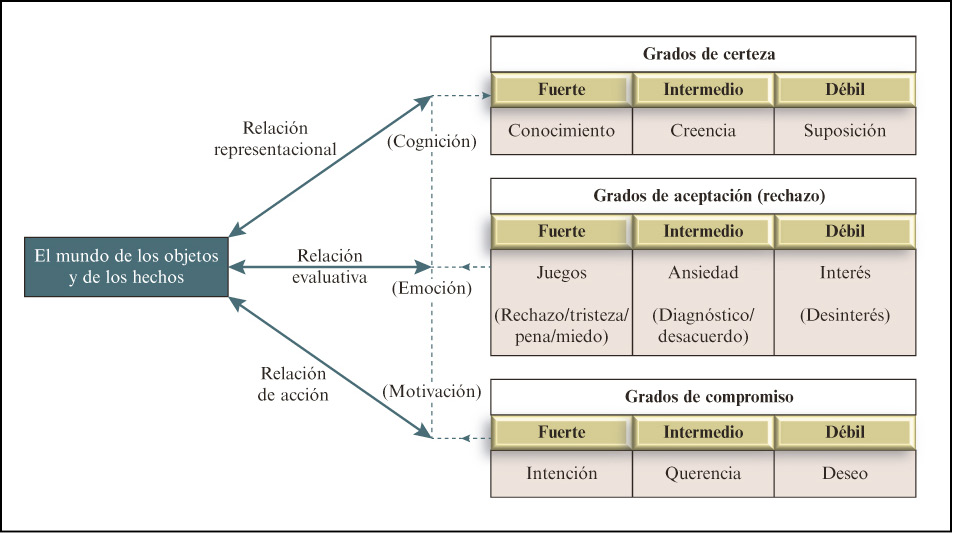

La taxonomía de estos tres módulos sería la siguiente (véase figura 1.1). Se asume que la persona aprehende el mundo de los objetos y los hechos de tres maneras diferentes, o por medio de tres vías. Por una parte, con los procesos cognitivos adquiere conocimiento del mundo a través de la representación. Es decir, la cognición mantiene una relación representacional con el mundo externo. Los procesos emocionales tendrían la misión de evaluar el significado personal de estos objetos y hechos. Por último, los procesos motivacionales se relacionan con el mundo a través de la acción: dan cuenta de las metas que se fija el organismo para producir los cambios en el ambiente. En cada uno de estos subsistemas se pueden distinguir varios estados mentales según un continuo de intensidad. Así, existirían grados de certidumbre asociados con la representación cognitiva, grados de aceptación o rechazo asociados a los estados emocionales y grados de compromiso asociados a los estados motivacionales.

El modelo asume las interacciones de estos subsistemas en los estadios avanzados del procesamiento, de manera que los procesos emocionales y motivacionales operarían sobre la representación del mundo que proporciona el sistema cognitivo, pero, a su vez, el modo en que se procesa cognitivamente la realidad está mediado por el estado emocional y motivacional del organismo. Además, el sistema cognitivo operaría sobre el output de los sistemas emocional y motivacional, puesto que estos estados pueden estar representados en varios niveles del sistema cognitivo. En definitiva, la clave para entender la entidad propia de cada estado en interdependencia de los demás radica en la distinción entre lo que es un estado y lo que es su representación cognitiva. El modelo propugna una representación cognitiva de lo emocional y de lo motivacional, aunque esto no debe entenderse como un reduccionismo de estos procesos a lo mental (a lo cognitivo).

Una de las características fundamentales y distintivas de los procesos motivacionales se refiere a su perseverancia a lo largo del tiempo, en comparación a la corta duración de los procesos emocionales y cognitivos (Anderson, 1983; Izard, 1977). Parece como si los procesos motivacionales tuvieran una «habilidad» intrínseca para perseverar hasta que se logra la meta (Atkinson, 1964; Lewin, 1935).

FUENTE: tomado de Kuhl (1986).

Figura 1.1.—Taxonomía de los estados cognitivo, emocional y motivacional.

3. EMOCIÓN

3.1. Concepto de emoción

Podemos afirmar que las emociones son inherentes a la propia condición humana y que, en gran medida, su existencia está marcada por nuestros estados emocionales. Los grandes filósofos de la humanidad, Aristóteles, Sócrates, Platón, Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz, Hegel, Scheler, Heidegger o Sartre, entre otros, trabajaron sobre el concepto de emoción, dejando con ello lo que podría denominarse un legado a la psicología de las emociones. No obstante, a pesar de los años de reflexión e investigación, resulta muy difícil poder realizar una definición precisa de un fenómeno tan complejo como son las emociones, existiendo en la literatura científica un gran número de trabajos cuyo principal objetivo es arrojar luz sobre esta definición y que lo intentan desde distintas perspectivas y aproximaciones teóricas.

Fehr y Russell (1984) o Shaver, Schwartz, Kirson y O’Connor (1987) muestran cómo el concepto informal de emoción no responde a una única definición, a la vez que sugerían qué serie de propiedades y características eran suficientes poseer, o al menos necesarias, para que un determinado estado psicológico fuera definido por las personas como una emoción.

A pesar de que los conceptos de emoción utilizados habitualmente están sujetos a una alta heterogeneidad, Russell y Lemay (2000) concluyen que para dar una completa visión de cómo las emociones son conceptualizadas, la literatura científica ha señalado ocho propiedades que mantienen una alta interrelación y muestran las características que todas las acepciones de emoción, en cierta medida, tienen. Son las siguientes:

—Límites confusos. Existe suficiente evidencia de la confusión que se da a la hora de delimitar palabras como emoción, ira o amor (Fehr y Russell, 1984; Russell y Fehr, 1994) en distintas lenguas y culturas (K. D. Smith y Tkel-Sbal, 1995; Türk Smith y Smith, 1995).

—Propiedad dimensional. De forma que los conceptos se definirían por un continuo bipolar del tipo «alegre-triste» o «calmado-tenso», pudiéndose encontrar el concepto en cualquier punto del continuo (Russell y Barrett, 1999; D. Watson y Tellegen, 1985, 1999; Wierzbicka, 1995).

—Relatividad de las categorías. Algunos conceptos se refieren específicamente a grupos de eventos que difieren cualitativamente unos de otros, como por ejemplo serían el amor, la culpa, el miedo, la ira, la vergüenza o el orgullo. Sin embargo, estas categorías pueden variar en función de la cultura, la historia o el desarrollo personal.

—Tipicidad. Cada elemento de una categoría emocional se convierte en referencia a la hora de definir nuevos elementos.

—Estructura entre categorías. Las categorías y dimensiones emocionales están relacionadas entre sí siguiendo una norma sistemática (Diener, 1999; Russell y Barrett, 1999), de manera que, por ejemplo, el grado en que un concepto emocional se ajusta a las dimensiones «placer-displacer» y «activación-desactivación» define esa emoción.

—Guiones (scripts). Las categorías emocionales son comprendidas de acuerdo con el significado de una palabra, la cual define una secuencia prototípica de eventos ordenados temporalmente, como serán ideas, sensaciones, etc.

—Jerarquía. Las distintas categorías emocionales encajan dentro de una confusa jerarquía (Russell y Fehr, 1994) que resulta difícil de retratar pero en la que se pueden ver varios niveles: un nivel más general, donde estarían conceptos como emoción, afecto o estado de ánimo; un nivel más particular, donde estarían conceptos como el amor, la ira, el miedo, etc., e incluso otro más particular aún donde estarían, por ejemplo, el amor parental, el amor a objetos, etc.

—Fundamentadas teóricamente. Todas las categorías y conceptos emocionales estarán enclavados dentro de corrientes teóricas psicológicas o teorías generales sobre la mente y el funcionamiento humano.

En gran medida, las definiciones han dependido de la posición teórica de los investigadores que se han dedicado a su estudio. Los neurocientíficos han subrayado la importancia de los mecanismos cerebrales hormonales, como los neurotransmisores, implicados en la emoción, o las funciones de distintas áreas cerebrales. Desde una perspectiva cognitiva se ha enfatizado la importancia de los procesos cognitivos (atención, valoración...). Los investigadores que se han centrado en los aspectos expresivos de la emoción, en particular las expresiones faciales, han resaltado los aspectos comunicativos de éstas, y han dejado en un segundo plano otros aspectos. Otros investigadores han puesto el acento en el papel que los cambios fisiológicos periféricos (tasa cardíaca, tensión muscular...) tienen en la experiencia emocional.

Pese a esta diversidad de definiciones, podemos decir que todas ellas confluyen en su enfoque sobre la existencia de tres sistemas a los cuales afecta la emoción y a su vez se retroalimenta: fisiológico, motor o conductual y cognitivo o experiencial (P. J. Lang, 1968). El conocimiento de este conjunto de aspectos será de crucial importancia en el análisis de la conducta no verbal, ya que a través de la dimensión motora intentaremos inferir cognición, emoción y motivación del sujeto o sujetos objeto de estudio. Por ejemplo, con la emoción de miedo se produce secreción de sustancias que aportan energía (catecolaminas, fundamentalmente, epinefrina y cortisol) y existe un predominio funcional del sistema simpático. Cambios corporales destinados a preparar el organismo para hacer frente a las demandas exigidas por el medio (Palmero y Mestre, 2004).

Respecto a la dimensión motora, las expresiones faciales, los movimientos corporales, las conductas de aproximación o de evitación, la entonación de la voz y su intensidad, el comportamiento no verbal, etc., en tanto en cuanto sean conductas automáticas o no intencionadas, estarán generadas por la emoción. Este componente de la emoción está muy influido por factores socioculturales y educativos que pueden modular la expresión emocional.

En cuanto al componente cognitivo-experiencial de la emoción, éste incluirá dos aspectos fundamentales de la emoción: el experiencial y el cognitivo. El componente experiencial se relaciona con la emoción en sí misma, con el tono hedónico subjetivo, es decir, si es positiva o negativa para el individuo. El componente cognitivo será el derivado del procesamiento que hacemos de nuestra emoción, de cómo clasificamos conscientemente esa emoción y de la etiqueta que le ponemos. Este concepto forma parte del sustento teórico del protocolo de análisis de expresión facial que veremos en los próximos capítulos. Hablamos, por tanto, de emociones para referirnos a ciertas reacciones que producen una alteración en el estado de ánimo, pudiendo tener un acento placentero o displacentero y acompañándose por la experimentación y percepción de cambios orgánicos y la generación de conductas motoras observables.

Por lo general, las emociones surgen como reacción a una situación concreta, aunque también puede provocarlas la información interna del propio individuo y su anticipación cognitiva al estímulo (Fernández-Abascal, Jiménez y Martín, 2003). Este aspecto anticipativo parece de trascendental importancia en el análisis de conducta, ya que dicha anticipación puede tener reflejo en la dimensión conductual y, por consiguiente, ser observable.

Entenderemos, por tanto, el concepto de emoción como «un proceso que implica una serie de condiciones desencadenantes (estímulos relevantes), la existencia de experiencias subjetivas o sentimientos (interpretación subjetiva), diversos niveles de procesamiento cognitivo (procesos valorativos), cambios fisiológicos (activación), y patrones expresivos y de comunicación (expresión emocional) que tiene unos efectos motivadores (movilización para la acción) y una finalidad: la adaptación a un entorno en continuo cambio» (Fernández-Abascal et al., 2003).

Se puede decir que las emociones son un proceso altamente adaptativo al dar prioridad a la información relevante para la supervivencia. Este proceso se activa cuando detectamos algún cambio psíquicamente significativo. Por tanto, las emociones poseen un carácter subjetivo. Esta subjetividad puede hacer que se dé prioridad a información relevante para la supervivencia que realmente no lo sea. La emoción implica un sistema de procesamiento de la información altamente jerarquizado cuya principal función es la organización de toda nuestra actividad, poniendo a su disposición los restantes procesos psicológicos como la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, la comunicación verbal y no verbal y la motivación.

Es preciso diferenciar el proceso emocional del rasgo o tendencia emocional. El primero de ellos es el cambio puntual que se produce en un determinado momento y con una duración delimitada en el tiempo. El segundo es el configurado por las formas habituales de responder emocionalmente de una determinada manera o la tendencia a tener casi siempre la misma respuesta emocional (G. W. Allport, 1937). La emoción se refiere, por tanto, a fenómenos transitorios, caracterizados por un rápido inicio y una duración muy reducida, y su expresión seguirá el mismo patrón. Por ejemplo, un movimiento de elevación de cejas será radicalmente diferente si se debe a una reacción emocional que si se debe a una ilustración del mensaje. En el primer caso veremos un movimiento reactivo, rápido, como un flash, y en el segundo caso la aparición y desaparición del movimiento muscular será lenta.

3.2. Leyes emocionales

Continuando con nuestro análisis de las emociones, podemos decir que existe una serie de leyes universales, o características comunes, que afectan al funcionamiento de todas ellas. Estas leyes propuestas por Nico Frijda (1988) han supuesto uno de los más importantes avances en la caracterización de las condiciones y procesos que rigen el complejo mundo de las emociones. A continuación se presenta cada una de ellas:

—Ley del significado situacional. Según la cual las emociones surgen en respuesta a la estructura de significado que nos da la situación. Esta primera ley es quizá la de mayor importancia, ya que supone la propia definición de emoción por parte del autor. Diferentes emociones surgen en respuesta a distintas estructuras de significado. Al presentarse cualquier suceso con su significado particular surgirá un tipo singular de emoción. Dada una pérdida, surge el duelo; dada una frustración, o una ofensa, surge la ira.

—Ley de lo concerniente. Las emociones surgen en respuesta a situaciones que son importantes para las metas, deseos, motivaciones o preocupaciones del individuo.

—Ley de la realidad aparente. Implica que las emociones van a ser elicitadas por situaciones que son valoradas como reales y su intensidad se corresponderá con el grado de realidad que se asume.

—Ley del cambio. En función de la cual el cambio y la presencia de condiciones favorables o desfavorables facilitará la aparición de la respuesta emocional.

—Ley de la habituación. Los placeres o dificultades continuados tienden a desvanecerse o perder fuerza.

—Ley del sentimiento comparativo. La intensidad de una emoción dependerá de la relación entre el evento ante el que se tiene esa emoción y el marco de referencia en que es evaluado.

—Ley de la asimetría hedónica. El placer es siempre contingente con el cambio y desaparece con la satisfacción continua, mientras que el dolor puede persistir en el tiempo, si persisten las condiciones adversas.

—Ley de la conservación del momento emocional. Los momentos emocionales retienen su capacidad para elicitar las emociones indefinidamente, a menos que sean contrarrestados por exposiciones repetidas que podrían llegar a permitir que se dieran los fenómenos de extinción o de habituación.

—Ley final. Las emociones tienden a estar sujetas a juicio, en términos relativos, sobre el impacto y los requerimientos de metas y objetivos, que van más allá de los que inicialmente se tenían.

—Ley del cuidado con las consecuencias. Cada impulso emocional elicita un segundo impulso que tiende a modificar esa primera respuesta emocional en relación con las posibles consecuencias que tendría.

—Ley de la menor carga y el mayor beneficio. Cuando una situación puede ser vista desde distintas alternativas, existe una tendencia a verla desde aquella postura que minimice la carga emocional negativa y/o que maximice una ganancia emocional.

3.3. Perspectivas teóricas en el estudio de la emoción

La conceptualización que se realiza de la emoción depende en gran medida de la base teórica sobre la que se apoya (Perez-Nieto, 2004). Según esto, podríamos establecer cuatro grandes grupos o perspectivas teóricas: evolucionista, psicofisiológica, neurológica y cognitiva.

3.3.1. Perspectiva evolucionista

Desde una perspectiva evolucionista, podemos decir que hoy en día, como veremos a lo largo de este manual, es ampliamente aceptado por la comunidad científica que las emociones son un elemento clave en la supervivencia del hombre. La aparición de las teorías de Darwin, reflejadas en su obra El origen de las especies, supuso un cambio decisivo en la investigación del comportamiento. La orientación de Darwin, centrada en que los animales sobrevivían y se reproducían porque ciertas estructuras permitían a las especies adaptarse al medio ambiente, supuso, dentro de la biología, un desplazamiento del interés por la clasificación de los organismos a la especulación sobre cómo habían aparecido las diversas estructuras en los organismos y cómo funcionaban para sobrevivir.

En La expresión de las emociones en el hombre y los animales, Darwin ofrece tres principios a modo de interpretaciones comprensivas de las emociones (Darwin, 1872):

—Hábitos útiles asociados: reconoce en la expresión emocional su función adaptativa, desarrollada inicialmente por aprendizaje, para convertirse en rasgo heredado y transmitido de generación en generación.

—Antítesis: entiende la expresión conformada por categorías expresivas morfológicamente opuestas.

—Acción directa sobre el sistema nervioso: se refiere a la coordinación de los principios anteriores (Fernández-Abascal y Chóliz, 2001).

Establece, por tanto, que la conducta emocional tiene un valor y una función adaptativa para la supervivencia que es universal, que está determinada genéticamente y que responde a un mecanismo que cumple una función comunicativa que favorece la adaptación del organismo ante situaciones de emergencia, incrementando las posibilidades de supervivencia.

En la actualidad, diferentes posturas, denominadas neodarwinistas, sostienen que las emociones son reacciones adaptativas para la supervivencia, que son heredadas filogenéticamente o desarrolladas ontogenéticamente siguiendo procesos de maduración neurológica, con unas bases expresivas y motoras propias y universales, y consideran que existe un número determinado de emociones discretas (Ekman, Friesen y Ellsworth, 1972; Izard, 1982; Plutchik, 1980; Tomkins, 1984).

La perspectiva evolucionista favoreció el desarrollo del funcionalismo en psicología, siendo de especial mención las aportaciones de James (1884, 1894, 1890) y McDougall (1921, 1933, 1908).

Con respecto al componente expresivo, las estrategias metodológicas son semejantes a las utilizadas por Darwin (1872) manteniéndose vigente la problemática por él planteada, aunque actualmente, como cabe esperar, se utilizan mejores instrumentos de medida y mayor rigor metodológico. Fundamentalmente se utilizan los sistemas de codificación facial y las técnicas de registro y reproducción de imágenes, técnicas que se han utilizado en diferentes estudios transculturales sobre expresión y reconocimiento facial de las emociones.

Darwin (1872), en su obra La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, fue el primero en enfatizar la relevancia de los aspectos expresivos emocionales. Según el autor, las funciones de las emociones son:

—Supervivencia: las emociones son primarias y han evolucionado como adaptativas. La utilidad de las expresiones emocionales es la que ha garantizado su perduración en la filogenia.

—Señalización de las expresiones emocionales: las expresiones pueden considerarse como un lenguaje primitivo que sirve para que los individuos comuniquen entre sí sus estados internos.

El autor sugiere que la expresión abierta de una emoción por medio de signos externos la intensifica, mientras que la represión de todos los síntomas externos la debilita. No se trata ya sólo de asumir la correspondencia entre apariencia y estado interno, sino de aceptar la posibilidad de que aquélla pueda modular este estado interno: regulación afectiva.

Toda emoción, si no existe una patología, debe cumplir una serie de funciones. Darwin (1872) pone de manifiesto que la emoción sirve para facilitar la conducta en cada situación. Según Reeve (1994), estas funciones serían: la función adaptativa, la función social y la función motivacional. Esta clasificación es de especial importancia, ya que, precisamente, el cumplimiento de la función social está en el origen de la expresión de las emociones. La función adaptativa supone que la emoción prepara al organismo para la acción, la función social supone que la emoción comunica nuestro estado de ánimo y la función motivacional supone que la emoción facilita las conductas motivadas. En el caso de las emociones primarias, el autor aporta que las funciones son:

—Tristeza: su principal función es la reintegración. Mediante esta emoción se aumenta la cohesión con otras personas, se produce una reducción del ritmo de actividad general del organismo, se reclama la ayuda de otras personas mediante la comunicación y se fomenta la aparición de conductas empáticas y otros comportamientos altruistas.

—Alegría: su principal cometido es lograr la afiliación. Mediante esta emoción incrementamos la capacidad para disfrutar, generamos actitudes positivas de altruismo y empatía, establecemos nexos, favorecemos las relaciones interpersonales, el organismo nos dota de sensaciones de vigorosidad, competencia y libertad y, por último, y no menos importante, favorece los procesos cognitivos de aprendizaje y memoria.

—Miedo: cumple la importante función de protección, facilitando la aparición de respuestas de escape y evitación, focalizando la atención en el estímulo temido, facilitando la reacción y movilizando la energía necesaria para actuar de manera rápida.

—Ira: asume la función de autodefensa. Moviliza la energía en las reacciones de autodefensa y ataque, elimina los obstáculos, intenta inhibir las reacciones indeseables de otras personas evitando así la confrontación.

—Sorpresa: su cometido es la exploración, facilitando la aparición de la reacción emocional y comportamental ante situaciones nuevas. Esta emoción nos permite direccionar los procesos atencionales, focalizándolos o promoviendo una conducta de exploración. Recluta recursos y dirige los procesos cognitivos a la situación novedosa que se ha presentado.

—Asco: su cometido principal es el rechazo, generando respuestas de escape o evitación y potenciando el desarrollo de hábitos altamente adaptativos.

Estas funciones adaptativas permiten desarrollar las respuestas adecuadas a las condiciones que elicitaron cada una de las emociones concretas. La expresión de las emociones será el elemento que permita a las demás personas predecir el comportamiento que vamos a desarrollar y a nosotros mismo el suyo. La expresión de las emociones puede considerarse como un conjunto de estímulos discriminativos que facilitan la realización de conductas sociales. Estas funciones se cumplen mediante tres sistemas de comunicación diferentes (Fernández-Abascal et al., 2003):

—La comunicación verbal, o información a los demás de nuestros sentimientos.

—La comunicación artística.

—La comunicación no verbal, de importancia especial, ya que, al menos en las emociones primarias, tiene un patrón específico y universal para su comunicación.

Izard (1989), por su parte, destaca varias subfunciones dentro de esta función social: facilita la interacción social, controla la conducta de los demás, permite la comunicación de los estados afectivos y promueve la conducta prosocial. Incluso la falta de comunicación o represión de las emociones, también puede cumplir una función social. Para el autor, el papel de las emociones en la evolución y la adaptación sugiere que debe haber más de un mecanismo de generación de éstas. Sin embargo, gran parte de la teoría de la emoción actual se centra en los procesos cognitivos (evaluación, atribución y conceptualización) como el único o principal medio de suscitar emociones. Como alternativa a esta posición (Izard, 1993) describe sistemas de activación de la emoción que implican el procesamiento de información no cognitiva. Desde una perspectiva evolutiva los sistemas se organizarían jerárquicamente, con sistemas neuronales en la base, los más sencillos y más rápidos, y sistemas cognitivos, más complejos y versátiles, en la parte superior. Los sistemas de activación de las emociones operarían bajo una serie de limitaciones, incluida la influencia de las diferencias genéticas individuales. Esta organización jerárquica de los sistemas para generar emociones ofrecería una ventaja adaptativa en el individuo.

Habiendo realizado con bebés parte de su investigación, Izard encuentra que éstos responden emocionalmente a ciertos acontecimientos a pesar de sus limitaciones cognitivas (Malatesta, Jonas e Izard, 1987). Cuando los niños ya han adquirido el lenguaje y comienzan a obtener sus capacidades de memoria a largo plazo, la mayoría de los acontecimientos implican el procesamiento cognitivo. Sin embargo, a pesar de que la actividad cognitiva pasa más adelante a participar en el proceso de emoción, Izard (1989) insiste en que gran parte del procesamiento de los acontecimientos externos sigue siendo no cognitivo, es decir, automático, inconsciente y mediado por estructuras subcorticales, reduciendo lo cognitivo al procesamiento controlado.

En cuanto a los estudios transculturales sobre expresión y reconocimiento facial de emociones, podemos establecer que el objetivo fundamental de este tipo de investigaciones es recoger datos de expresión y/o reconocimiento facial de emociones en individuos pertenecientes a diversas etnias, especialmente en alguna que no ha tenido contacto con la cultura occidental, y comprobar si los componentes o elementos de la expresión y las destrezas de reconocimiento son equivalentes.

Se puede argumentar que el ambiente, el aprendizaje y la cultura tienen una influencia mínima sobre este tipo de destrezas, confirmándose la existencia de algunas emociones universales cuya determinación es genética. Adicionalmente, podría postularse que el grupo de expresiones universales tendrían la peculiaridad de ser primarias frente a otras que estarían más mediadas por el aprendizaje.

La mayoría de estos estudios han obtenido datos de reconocimiento. La consistencia metodológica de estos estudios requiere que los rostros presentados hayan sido fotografiados en situaciones naturales, que los juicios de reconocimiento sean realizados por individuos sin experiencia previa en la tarea y que pertenezcan a una etnia diferente a quien posa, que no existan indicios situacionales o contextuales que puedan ayudar en el reconocimiento, y que se incluya un amplio número de categorías de respuesta (Ekman, 1992a, 1992c, 1993, 1999, 2003b, 2003d, 2009b, 2010; Ekman et al., 1972, 1987; Ekman, Friesen y Simons, 1985; Ekman, Sorenson y Friesen, 1969; Matsumoto, Olide y Willingham, 2009).

Aunque la lógica de este tipo de investigaciones parece simple, la interpretación de los datos obtenidos no siempre resulta clara. Durante mucho tiempo las coincidencias de juicios entre culturas se han considerado evidencia inequívoca a favor del supuesto de universalidad mínima. Sin embargo, caben otras interpretaciones. Russell ha avanzado en lo que denomina supuesto de universalidad mínima (Russell, 1994a, 1994b).

En la actualidad podríamos considerar la existencia de diversos modelos teóricos que estudian las emociones básicas (Johnstone y Scherer, 2000). Cuatro de los principales modelos serían:

—El desarrollado por Dael, Mortillaro y Scherer (2012a), según los cuales las emociones básicas claramente definidas serían la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco, el desprecio y la sorpresa.

—El desarrollado por Calvo y Lundqvist (2008), para el cual las emociones básicas son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco, el interés y el desprecio (no existiendo aún, según el autor, suficientes evidencias científicas para esta última).

—El desarrollado por Matsumoto y Hwang (2011), para quien las emociones básicas son el disfrute, la tristeza, el miedo, la ira, el asco, el alivio, el amor y el interés (no existiendo aún, según el autor, suficientes evidencias científicas para las dos últimas).

—El desarrollado por Ickes, Gesn y Graham (2000), para los cuales las emociones básicas son la diversión, el dolor (psicológico), el miedo, la rabia, la búsqueda, la lujuria y la preocupación. El concepto de dolor mencionado por el autor podría ser el similar a cuando se separa a una cría de sus padres. El concepto de búsqueda se refiere a una emoción tendente a solucionar una situación dada, como por ejemplo la búsqueda de seguridad cuando se está en peligro, siendo, según el autor, un concepto similar al de interés mencionado por Izard y Levenson. La diversión será una emoción que conduce a la exploración social mediante el juego.

Por último, podemos comprobar cómo los estudios realizados en torno a la hipótesis del feedback facial han intentado obtener datos sobre la importancia de la configuración facial para explicar la cualidad y la intensidad de nuestra experiencia emocional. Respecto a la investigación de los cambios fisiológicos periféricos, las suposiciones teóricas de James han sido muy productivas y han generado numerosas líneas de investigación sobre especificidad autonómico-visceral y sobre percepción autonómica.

Pero debemos tener presente que en cada investigación particular la formulación de dicha hipótesis adquiere matices y precisiones adicionales. Por tanto, no existe una única hipótesis de feedback facial. Desde una perspectiva metodológica, el problema suponía idear estrategias válidas de recogida de datos para poner a prueba la hipótesis. Aparecen fundamentalmente dos estrategias:

—Simulación facial: se instruye a los participantes, sin que sean conscientes de ello, para que simulen expresiones faciales emocionales concretas; seguidamente, se les presenta información de diverso contenido emocional mientras se registra su actividad fisiológica, y por último se realizan evaluaciones de su experiencia emocional.

—Inhibición/exageración de la apariencia facial: los participantes deben suprimir o exagerar sus expresiones faciales en presencia de estímulos emocionales, como son descargas eléctricas o películas de diferente contenido emocional.

Tourangeau y Ellsworth (1979) pusieron a prueba el supuesto de que el feedback de los músculos faciales es importante para la experiencia subjetiva de la emoción. Mediante la utilización de la simulación llegaron a resultados que no apoyan la hipótesis de feedback facial. En su estudio contrastaron tres hipótesis. En primer lugar, la hipótesis de la necesidad, según la cual si la expresión facial apropiada es necesaria para la experiencia subjetiva de emoción, no debería producirse ésta, a no ser que el rostro mostrara esta apariencia. En segundo lugar, la hipótesis de la suficiencia, que plantea que la adopción voluntaria de una expresión es suficiente para la experiencia de emoción, cuando responde el rostro debería seguirle la emoción. Por último, plantean la hipótesis de la monotonicidad, según la cual se plantea la relación positiva y monotónica entre expresión facial y experiencia emocional.

3.3.2. Perspectivas fisiológica, neurológica y cognitiva

La perspectiva psicofisiológica tiene su inicio con las teorías de James, el cual se opuso a la idea tradicional de que, como el hombre tiene intelecto superior, posee menos instintos. Según el autor, el hombre tiene más instintos, pero su capacidad superior le permite modificarlos. No concibe al instinto como un impulso ciego, sino mediatizado por el aprendizaje. El instinto tiene un significado que sugiere que, cuando en el organismo actúan fuerzas instintivas, el mismo instinto determina las acciones intencionales (W. James, 1884).

Respecto a la dimensión fisiológica de la emoción, los numerosos avances científicos en este campo experimentados a lo largo del siglo XIX, contribuyeron de manera definitiva al desarrollo de la psicología en general y de la emoción y motivación en particular. Se puede hablar de la adopción por parte de la psicología del método experimental, obteniéndose numerosas aportaciones, como las de Broca, Wernicke y Bernstein (Fernández-Abascal y Cano Vindel, 1995).

Lange propuso una teoría periférica similar a la de James, al considerar las emociones como fruto de la propiocepción, de la aferencia de los cambios fisiológicos. De ahí que tradicionalmente se conozca a esta teoría como la de James-Lange (1922). Como se verá más adelante, hoy en día se continúan sus líneas de investigación, muy especialmente en lo relativo a que la elicitación de los patrones de activación característicos de una emoción podría, al menos teóricamente, reproducir la experiencia emocional (Carney, Cuddy y Yap, 2010).

Cada experiencia emocional posee un patrón fisiológico específico de respuestas somato viscerales y motórico expresivas, siendo esta última parte la de mayor importancia para este estudio, aunque son igualmente importantes para la comprensión del proceso emocional el resto de bases teóricas de los estudios de James y Lange (1922), según las cuales la activación fisiológica es condición necesaria para la existencia de una respuesta emocional, la propiocepción de la activación fisiológica ha de ser contingente con el episodio emocional y existiría un patrón idiosincrásico propio de respuestas somato viscerales emocionales.

James (1884) plantea que en la experiencia emocional median los mismos centros corticales que hacen posible los procesos sensoriales y motores. Para él la diferencia entre los procesos sensoriales y los emocionales sería que en los emocionales se producen cambios corporales que no acontecen en los primeros y que la corteza tiene información de ellos. Por tanto, la emoción sentida sería consecuencia de la percepción de los cambios corporales que acontecen de modo casi reflejo ante ciertos estímulos o condiciones ambientales.

La perspectiva neurológica surge como respuesta a las teorías de James. Cannon (1927) critica la teoría de James-Lange planteando que:

a)La separación total de las vísceras y el sistema nervioso central a través de simpatectomías no hace desaparecer la conducta emocional.

b)Los mismos cambios viscerales se producen en emociones aparentemente diversas, así como en estados no emocionales.

c)Las vísceras son estructuras relativamente insensibles con pocas terminaciones nerviosas, y así, incapaces de proporcionar una diferenciación precisa de los procesos fisiológicos.

d)Las respuestas en el sistema nervioso son lentas, mientras que las respuestas emocionales ante estímulos apropiados son rápidas, no pudiendo así ser causa unas de las otras.

e)La inducción de cambios viscerales de forma artificial no provoca reacciones emocionales, a pesar de que los cambios inducidos artificialmente son los mismos que los que acompañan a las reacciones emocionales (Fernández-Abascal et al., 2003).

Cannon defiende que las emociones anteceden a las conductas y que los cambios corporales no son determinantes en la experiencia emocional, proponiendo la teoría emergentista de las emociones. Según el autor, los cambios corporales, que serían idénticos en las distintas emociones, cumplen la función general de preparar al organismo para actuar en situaciones de emergencia, gracias a la acción combinada del sistema nervioso simpático y el parasimpático.

Las orientaciones que se encuadran dentro de la perspectiva cognitiva comparten la asunción de que la emoción es el resultado de los patrones subjetivos de evaluación de un antecedente o acontecimiento. La emoción será el resultado de los patrones evaluativos, es decir, primero se realiza el procesamiento cognitivo de estímulos relevantes. Por ello, el principal concepto clave en este enfoque es el de valoración, aunque podemos decir que el estudio de la emoción desde esta perspectiva tiene como núcleo central el análisis de las variables que intervienen entre el estímulo y la respuesta emocional. Analizan las variables que inciden sobre los procesos evaluativos, valorativos, atributivos, representacionales, etc.

Con respecto a la interpretación cognitiva y valoración en la emoción, se han estudiado las diferentes valoraciones distintivas que configuran nuestras vivencias emocionales. En este sentido, el objetivo de los teóricos del appraisal es encontrar configuraciones de patrones de valoración específicos para los estados emocionales distintivos. La mayoría de ellos coincide en que el proceso de valoración informa si el objeto o situación en que nos encontramos nos afecta personalmente y cómo lo hace.

Dado el objeto de este manual, será imprescindible analizar el proceso de valoración del individuo. Este concepto será tratado con profundidad en el capítulo dedicado al protocolo NBAM, que se verá en los capítulos 9 y 10.

4. EXPRESIÓN DE LA EMOCIÓN

Tal y como se ha avanzado, una de las funciones básicas de las emociones es la social y por extensión, la comunicativa. Las investigaciones de Darwin concluyeron que la expresión de la emoción cumple esta importante función (Darwin, 1872). Sus estudios han ejercido una gran influencia en las investigaciones en materia de emociones. Basta con comprobar las 3.000 citas que, según el Instituto Americano para la Información Científica, existen en la actualidad referentes a él. Darwin desarrolló su trabajo sobre expresión de emociones, no con un interés específico en este terreno, sino como apoyo a su teoría de la evolución. No obstante, su trabajo en este terreno se ha convertido en la investigación científica más importante (U. Hess y Thibault, 2009). La expresión de las emociones, en cumplimiento de su función social, asume un importante papel en el proceso comunicativo. Por un lado, nos permite percibir las emociones y sentimientos de nuestros interlocutores, y por otro lado nos permite transmitir las nuestras propias, todo ello sin necesidad de desarrollar capacidades extra por encima de las que traemos «de serie». Personas sin un entrenamiento específico pueden reconocer las emociones de sus interlocutores a través de las expresiones faciales de éstas (Hager y Ekman, 1983).

Estamos ante el elemento clave de todo análisis de comportamiento no verbal, ya que las emociones tendrán una expresión reactiva y, además, muy ligada a la supervivencia. Por tanto, esta expresión será de difícil ocultación, permitiendo al analista observar conductas de las cuales ni el mismo sujeto podría ser consciente, ya que tiene un origen reactivo emocional.

Respecto a la expresión facial, y aunque este canal expresivo concreto lo veremos en el próximo capítulo, podemos afirmar que el hito científico que marcó el inicio del estudio de la expresión facial de las emociones fue, sin duda, la aparición de las teorías de Darwin (1872). El autor plantea la hipótesis de que ciertas expresiones faciales específicas, que no se pueden crear voluntariamente, podrán expresarse involuntariamente en presencia de una verdadera emoción. Señaló que un hombre, cuando se encuentra moderadamente enojado, o incluso cuando está enfurecido, puede controlar los movimientos de su cuerpo, pero los músculos de la cara serán los menos obedientes a su voluntad. La hipótesis de inhibición de la expresión formulada por Darwin nunca ha sido probada empíricamente (Ekman, 2003a). Según Darwin (1872), los tres principios que gobiernan la expresión de las emociones son los siguientes:

—Hábitos útiles asociados. Cuando una sensación, deseo, aversión, etc., ha conducido durante muchas generaciones a algún movimiento voluntario, casi con toda seguridad se creará una tendencia en la ejecución de un movimiento similar en cuanto se experimente la misma sensación u otra análoga o asociada, por muy débil que sea, y a pesar de que ese movimiento pueda no ser, en ese caso, de la menor utilidad. Dichos movimientos habituales son a menudo, o por lo general, hereditarios y difieren muy poco de las acciones reflejas.

El autor habla de hábitos o movimientos que son de utilidad para satisfacer deseos, eliminar sensaciones, etc., que llegan a ser tan habituales que se producen incluso en situaciones que no requieren semejante patrón de respuesta. Lo significativo es que dichos hábitos adquiridos pueden ser heredados. Un estado de ánimo conducirá a acciones motoras habituales que pudieron ser útiles al principio, pero que no tienen por qué serlo en la actualidad (Chóliz y Tejero, 1994).

—Antítesis. Si se consolida un hábito, tal y como mencionamos en el párrafo anterior, cuando se produzca un estado de ánimo contrario al que origina semejante patrón conductual, se producirá la respuesta motora contraria, aunque ésta no tenga ninguna utilidad (Chóliz y Tejero, 1994). La tendencia a realizar movimientos opuestos bajo sensaciones o emociones opuestas llegará a convertirse en hereditaria a través de una larga práctica.

—Acción directa del sistema nervioso. Una fuerza nerviosa en situaciones de gran excitación puede generar movimientos expresivos que fluyen por los canales que estén más preparados por los hábitos. La energía fluye con independencia del hábito, pero las acciones expresivas dependen de éste. Según el autor, ciertas acciones que reconocemos como expresivas de ciertos estados de la mente son consecuencia directa de la constitución del sistema nervioso y han sido desde siempre ajenas a la voluntad y, en gran medida, a la habituación. No obstante, también influye el hábito, en el sentido de que la fuerza nerviosa se dirige especialmente por los canales que se han solido utilizar (Chóliz y Tejero, 1994), suponiendo esta concepción de Darwin el antecedente de las teorías de Izard (1971) y Tomkins (1962) de que existen programas subcorticales innatos para la expresión de cada una de las emociones básicas. Se trata, al mismo tiempo, de una concepción hidráulica: existencia de energía eléctrica que se acumula y que debe transmitirse (metáfora hidráulica de etología) por los canales establecidos para ello. La realización frecuente del hábito establece canales preferentes de liberación de dicha fuerza nerviosa.

Para Darwin (1872), las tres acciones más importantes serán los reflejos, hábitos e instintos. Los reflejos y los instintos son innatos y se heredan de nuestros antepasados, manifestando continuidad filogenética en la expresión de las emociones, de la misma manera que existe continuidad biológica. La expresión de las emociones propias y el reconocimiento de las de nuestros interlocutores se realizan de forma principalmente involuntaria y no aprendida. Los hábitos, por su parte, pueden modificarse e ir desapareciendo, siendo éstos menos relevantes que los reflejos e instintos (Chóliz y Tejero, 1994).

Según Darwin (1872), la expresión de las emociones deriva filogenéticamente de ciertos patrones de respuesta presentes en otros animales y tiene el valor funcional de preparar para la acción y comunicación con otros individuos sobre qué es posible que ocurra. La aportación más destacable de sus teorías (Chóliz y Tejero, 1994) a la expresión de las emociones es la asunción de que los patrones de respuesta expresiva emocional son innatos y determinados por programas genéticos. Esta respuesta pudo ser útil en su momento, aunque en la actualidad hayan perdido su funcionalidad.

Con posterioridad a las aportaciones de Darwin se puede hablar de una segunda etapa en la investigación sobre la expresión emocional protagonizada por Boring, Floyd, Allport, Titchener y Woodworth (Chóliz y Tejero, 1994), una oleada de investigaciones en la materia que se produjo en la primera mitad del siglo XX, incluso algunas que desautorizaban la universalidad de las expresiones faciales de las emociones básicas (Russell, 1994a). Durante varios años, la expresión de las emociones captó la atención de estos renombrados autores, como Allport (1924), Boring (1946), Goodenough (1931), Hunt (1937), Landis (1924), Munn (1940) y Titchener (1926).

Tras ella, una tercera etapa en la investigación de la expresión de las emociones, que duraría desde 1940 a 1960, estaría protagonizada por la sequía investigadora en este ámbito, pudiendo destacar únicamente las investigaciones de Schlosberg (1952a, 1954).

Más adelante, tomando como antecedente las teorías de Tomkins, aparecería lo que podemos llamar cuarta etapa, que marcaría el segundo gran hito en el estudio de esta materia: las aportaciones de Ekman y Friessen.

Pese a que la expresión no verbal de las emociones a través del rostro ha sido el modo de expresión más presente en la investigación científica, ésta no es la única forma expresiva de las emociones. Se pueden establecer diferentes canales expresivos que se irán abordando en los próximos capítulos.

5. RECONOCIMIENTO EMOCIONAL

Son diversas las investigaciones que acercan a la comprensión del reconocimiento de emociones por parte del ser humano. En los últimos años se ha trabajado intensamente en el estudio de los factores neurológicos que influyen en el reconocimiento. El cerebro humano contiene circuitos especializados para observar y comprender los movimientos de los seres que le rodean. Hasta la aparición del estudio de Calvo-Merino et al. (2006), no se conocía exactamente si el «sistema espejo» utiliza representaciones motoras especializadas o procesos generales de inferencia visual y de conocimientos para entender las acciones observadas, ignorándose las bases neuronales de su funcionamiento. Los autores, utilizando la resonancia magnética, mostraron que los circuitos espejo tienen una respuesta puramente motora sobre las representaciones visuales de acción. Además, confirmaron que el cerebelo es parte de la red de observación de la acción. El cerebro humano contiene circuitos especializados para observar y comprender los movimientos. Los estudios de Calvo-Merino et al. (2005) parecen demostrar que este «sistema espejo» integra las acciones observadas en otras personas con el repertorio motor personal del individuo, y sugieren que el cerebro humano comprende acciones por simulación motora.

Blair, Morris, Frith Perrett y Dolan (1999) analizan el sustrato neurológico del reconocimiento de las emociones de ira y miedo y las respuestas por parte del observador a estas expresiones. En esta investigación inédita, los autores, mediante el estudio de la neuroimagen, probaron dos hipótesis:

—En primer lugar, probaron la existencia de respuesta neural en la amígdala ante expresiones faciales de tristeza o de ira. Al aumentar la intensidad de la expresión facial de tristeza, se encontró un incremento de la actividad en la amígdala izquierda y en la derecha.

—En segundo lugar, probaron que, en el caso de las expresiones faciales de ira, existe una respuesta en el córtex orbitofrontal. En este caso, el aumento de intensidad de la expresión facial de ira se asoció con una mayor actividad en la zona orbitofrontal y la corteza cingulada anterior. A su vez, no se encontraron relaciones entre la expresión facial de ira y la actividad amigdalar.

Parece evidente, a la luz de esta investigación, que los sistemas de procesamiento de la expresión facial de emociones negativas estén entrelazados pero diferenciados. Por otro lado, los participantes respondían más deprisa ante las expresiones faciales de miedo que ante las expresiones faciales de ira, a la vez que respondían más rápidamente si la expresión era generada por un rostro femenino en lugar de uno masculino (Marsh, Ambady y Kleck, 2005). La percepción de la expresión de ira parece activar circuitos neuronales implicados en la represión del comportamiento y la inhibición. Tal vez por esto, las respuestas de los participantes para la expresión de ira se desaceleraron en relación con las de la expresión de miedo.

Pero también es interesante prestar atención a otro tipo de factores influyentes en el reconocimiento emocional que no son puramente neurológicos, por ejemplo, el género.

Los estímulos generados por mujeres parecen ser más fácilmente identificables (Wagner, Buck y Winterbotham, 1993). Los datos indicaron que los participantes responden más rápidamente a las expresiones de miedo de las mujeres que a cualquier otra expresión. Si las expresiones faciales de miedo de la mujer son las más fáciles de identificar, esto podría explicar el efecto sobre el tiempo de respuesta en el reconocimiento de expresiones faciales de ira y miedo.

En cuanto a las diferencias de género, desde el punto de vista del observador existen diferentes autores que han investigado en la línea de dilucidar si las mujeres reconocen mejor las emociones que los hombres. Babchuk et al. (1985) analizaron las diferencias entre géneros en relación con el reconocimiento de la expresión facial de las emociones. Los resultados apuntan a que la mujer es significativamente más eficaz y rápida en el reconocimiento de las expresiones faciales. Los autores interpretan las causas de esta diferencia partiendo del diferente desarrollo psicológico de hombres y mujeres, desarrollando lo que denominan «hipótesis del cuidador principal». Esta hipótesis plantea que a lo largo de la evolución de la humanidad, el género femenino ha desempeñado principalmente el papel de cuidar a las crías, desarrollando un reconocimiento rápido y preciso de las señales emocionales infantiles, especialmente las faciales. El análisis estadístico de sus resultados reveló que las mujeres eran significativamente más precisas y rápidas que los hombres en su discriminación de expresiones faciales, aunque este resultado se mantuvo aun cuando la mujer no había tenido experiencia como madre o cuidadora de niños, pudiéndose interpretar que a lo largo de la evolución se ha conseguido una cualidad innata que sitúa al género femenino por encima del masculino en la tarea de discriminación de la expresión facial de las emociones.

La precisión del reconocimiento de las emociones también puede relacionarse con el género de la persona observadora. Hoffmann, Kessler, Eppel, Rukavina y Traue (2010) concluyen que las mujeres son más precisas que los hombres en el reconocimiento de expresiones faciales emocionales sutiles, mientras que no existe diferencia entre hombres y mujeres al reconocer estímulos muy expresivos. En el reconocimiento facial de emociones por parte de niños en edad escolar, Missaghi-Lakshman y Whissell no encontraron diferencias significativas relacionadas con el género (Missaghi-Lakshman y Whissell, 1991).

Otro elemento que parece ser importante en el reconocimiento de la expresión facial es la mirada de la persona que está expresando la emoción. N’Diaye (2009) estudió cómo el procesamiento de la expresión emocional está influenciado por la mirada percibida. Una expresión facial de miedo se percibirá con mayor intensidad si va acompañada de evitación de la mirada. Una expresión facial de ira será percibida con mayor intensidad si la persona que expresa la emoción mira directamente al observador. Los autores comprueban la participación de la amígdala en la evaluación de la emoción y revelan un papel crucial de la intensidad de la expresión en las interacciones de la emoción y la mirada.

Factores clave en el reconocimiento de emociones serán también la valencia o tono hedónico y la activación de la emoción. En términos generales, una emoción positiva y un nivel alto de activación, como pueden ser la sorpresa y el miedo, respectivamente, se reconocen fácilmente bajo una exposición relativamente breve a los estímulos (Ogawa y Suzuki, 1999). Philippot y Douilliez (2005), basándose en sus resultados, como también en otras evidencias, proponen que, en caso de existir sesgos de evaluación, éstos deben ser implícitos y automáticos y pueden venir determinados por la relevancia del estímulo que preocupa a la persona, en lugar de venir determinados por la valencia del estímulo.

No debemos olvidar tampoco un factor relevante en el reconocimiento emocional: el contexto. En este sentido, se encuentran estudios en los cuales se le otorga al contexto un importante papel dentro del reconocimiento de las emociones. En las situaciones de la vida real, los sujetos difícilmente se enfrentan a una expresión aislada, por el contrario, reciben simultáneamente información sobre el resto de los canales y sobre el contexto situacional en el que la emoción se expresa (Mallo, Fernández y Wallbott, 1989). Es evidente y de sentido común la importancia que tiene el contexto en la generación de emociones y, por tanto, en su expresión, importancia que no ha pasado inadvertida en diferentes ámbitos como puede ser el del marketing político, aunque queda demostrada una mayor influencia de la información expresiva en detrimento de la derivada del contexto.

Respecto al análisis de conducta, el contexto será de importante consideración tanto por el apoyo que puede aportar a las inferencias como por el sesgo que puede generar en las interpretaciones.

6. MOTIVACIÓN

El término motivación, al igual que el de emoción, es ampliamente utilizado en la explicación de nuestra conducta diaria y no siempre de manera acertada. Solemos decir que estamos motivados para hacer esto y no lo otro e inferimos que algo dentro de nosotros está regulando la fuerza con la que podría o no iniciarse la conducta que nos llevaría a una meta determinada. Podemos preguntarnos si la simple observación de la conducta de una persona sería suficiente para establecer claramente sus motivos, pero, como ya dijimos al inicio de este capítulo, respecto a la comunicación no verbal siempre debemos iniciar la respuesta con un «depende», porque todo lo que podamos saber de la motivación, la emoción y la cognición humana a partir de lo que nos dice su conducta, siempre serán inferencias, en tanto no podemos «meternos en la cabeza de los demás, y aun pudiendo, no encontraríamos una carpeta donde se guarde la información en un código verbal objetivo e inamovible como podríamos hacer con un ordenador.

En el ámbito de la criminología se habla del «móvil del delito» como el origen del que deriva la conducta. Este contexto es de gran relevancia porque el delito será considerado más o menos grave y generará más o menos resentimiento social dependiendo del motivo origen de la conducta delictiva. Por ejemplo, no se considera tan grave robar para alimentar a los hijos que hacerlo para comprar droga. Para conocer los motivos delictivos, los investigadores deben indagar la conducta del sujeto en los días previos al delito, pero también deben interrogarle para tratar de comprender los procesos psicológicos que subyacen a dicha conducta. Por tanto, con este simple ejemplo ya podemos prever que para entender la motivación de las personas debemos recurrir a variables tanto internas como externas al organismo. Pero, ¿qué es la motivación y cuáles son las variables que participan en el proceso motivacional?

La motivación es la necesidad o el deseo que dirige o energiza una conducta hacia una meta (Myers, 2005). Como proceso psicológico, permite al sujeto plantearse un objetivo y utilizar los recursos necesarios para mantener una conducta encaminada a su consecución (Naranjo, 2009). El estudio de la motivación se interesa por explicar las causas del comportamiento humano (por qué nos comportamos de una manera y no de otra). Con este objetivo se necesita comprender y tratar de explicar los diferentes momentos que podemos observar en el comportamiento de una persona, como son el inicio, el mantenimiento, la dirección, la intensidad y la finalización de la conducta, que derivan de la integración de diferentes procesos psíquicos (González, 2008). Se parte, por tanto, de la idea de que toda conducta tiene que estar motivada y que no hay acción que suceda sin que se libere alguna forma de energía (Sanz, Menéndez, Rivero y Pastor, 2009).

Como primer paso debemos distinguir entre los términos motivación, como proceso psicológico básico (constructo hipotético) que permite explicar la consecución de unos objetivos relacionados con la supervivencia o mejora del organismo, el proceso motivacional, como la interacción entre el individuo y el medio ambiente que de producirse terminará con una conducta motivada dirigida hacia una meta concreta, y la conducta motivada, como el resultado del proceso motivacional (Sanz et al., 2009).

6.1. El proceso motivacional

La motivación está relacionada con la supervivencia y el crecimiento personal, lo que la convierte en un proceso dinámico con el objetivo de facilitar la adaptación del organismo a los cambios del ambiente. Esto supone cierta variabilidad que viene determinada por la intensidad en la movilización de la energía y por la dirección selectiva de la acción (Ferguson, 2000).

Además de estas variables de gran importancia, hay que mencionar los determinantes de la motivación, entendidos como los mecanismos que pueden llegar a explicar el proceso motivacional. Podemos hablar de los determinantes internos, que se originan dentro del organismo, como la herencia, los factores homeostáticos, el crecimiento potencial y los procesos cognitivos, y los determinantes externos, como el aprendizaje, el hedonismo y la interacción social (véase tabla 1.1).

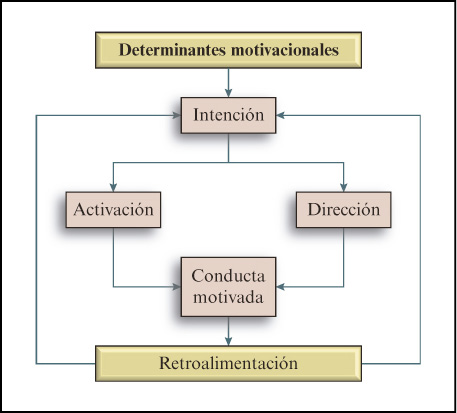

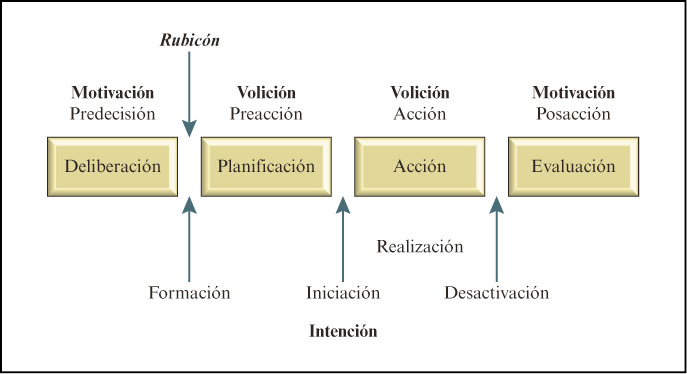

La motivación, por tanto, puede considerarse un sistema complejo de interacción con el ambiente en el que participan diferentes variables. Todas estas variables se integran perfectamente en la representación realizada por Fernández-Abascal (2001) del proceso motivacional, que se iniciaría cuando uno o varios determinantes motivacionales generan las condiciones necesarias para que el individuo tenga la intención de iniciar una determinada conducta. En ese momento se activa el comportamiento que inicia la conducta con un nivel de intensidad concreto, mientras que la intención indicará la dirección de dicha conducta. Este proceso interacciona con el entorno autorregulándose a través de un sistema de retroalimentación que devuelve al sujeto información continua sobre su progreso, de forma que la intención se modificará o no atendiendo a los parámetros del sistema (activación y dirección) para mantener o finalizar la conducta (Sanz et al., 2009) (véase figura 1.2).

TABLA 1.1

Descripción de los principales determinantes de la motivación (internos y externos)

|

Determinantes de la motivación |

|||

|

Determinantes internos |

Determinantes externos |

||

|

Herencia |

Factores genéticos programados en el organismo. |

Aprendizaje |

Lo aprendido desempeña un papel fundamental en la conducta motivada. |

|

Homeostasis |

Mantenimiento del equilibrio fisiológico. |

Hedonismo |

Acercarnos hacia lo que causa placer y alejarnos de lo que causa dolor. |

|

Crecimiento personal |

Conseguir el pleno potencial físico, psíquico y emocional. |

Interacción social |

Influencia de las situaciones sociales sobre la conducta humana. |

|

Procesos cognitivos |

Relacionados con la información que recibimos y cómo la procesamos. |

||

FUENTE: modificado de Fernández-Abascal (2001).

Figura 1.2.—Esquema del proceso motivacional.

6.2. Clasificación: motivos primarios y secundarios

La clasificación más básica que podemos hacer de los diferentes tipos de motivos consiste en distinguir entre los motivos primarios, que están relacionados con la subsistencia del individuo y de la especie, y los motivos secundarios, que son aprendidos y no tienen una base fisiológica claramente determinada. Respecto a los motivos primarios, se pueden explicar a partir de la homeostasis, entendida como la propiedad que permite mantener las constantes biológicas y las funciones fisiológicas dentro de los límites adecuados para un correcto funcionamiento. Los criterios para definirlos y diferenciarlos son (Madsen, 1973):

a)Fisiológico: existe una base orgánica.

b)Comparativo-psicológico: determinan actos universales.

c)De señal: están fijados por leyes innatas.

d)De supervivencia: son relevantes para la conservación de la vida.

Los principales sistemas motivacionales primarios son la sed, el hambre, el sueño y el sexo.

Entre los motivos primarios, tenemos:

—El hambre: permite regular el aporte energético y nutritivo del organismo para prevenir el déficit de energía y mantener el peso corporal en niveles estables. Con este objetivo estimula comportamientos complejos (por ejemplo, trabajar para tener dinero y poder comprar comida) y simples (por ejemplo, abrir la nevera para ver si hay algo apetitoso). Si bien la conducta motivada por el hambre es muy fuerte una vez se inicia, en el ser humano pueden ser inhibidas o retrasadas por otras motivaciones de carácter social, incluso pueden incrementarse sin que exista una necesidad de regulación evidente, como cuando asistimos a una fiesta y la comida y bebida más que buscar el equilibrio homeostático se convierten en instrumentos de socialización.

—La sed: se inicia cuando disminuye el volumen de los fluidos corporales; es decir, cuando se produce una pérdida de agua por debajo del nivel homeostático óptimo, como puede ser tras hacer deporte. En el mismo sentido que para el hambre, la ingesta de líquidos se ve influenciada por las relaciones sociales y por la cultura, que determinarán incrementos en su consumo no siempre ajustados a las necesidades del organismo.

—El sueño: aunque menos conocido que los dos anteriores, sí se sabe que cumple funciones de restauración fisiológica y psíquica. Los factores más importantes que regulan el sueño son los ritmos circadianos, que son cíclicos y están referidos a los ritmos de oscilación diaria, como el ciclo sueño-vigilia, modulado por la luz solar, que se hace evidente en los viajes largos a través del conocido jet lag o descompensación horaria.

—El sexo: es el impulso o anhelo de actividad y placer sexual (Regan y Berscheid, 1999). Si bien el resto de los motivos primarios son vitales para la subsistencia del individuo, éste lo es para la subsistencia de la especie (C. G. Morris y Maisto, 2009). Con un claro carácter fisiológico, se encuentra modulado por el aprendizaje y los valores culturales. La cultura determinaría qué conductas sexuales son las más apropiadas y cuáles no.

Por su parte, los motivos secundarios o sociales se desarrollan a través de la interacción de las personas y actúan, al igual que los primarios, dirigiendo la conducta y teniendo una importante función en el desarrollo afectivo, que es característico y exclusivo del ser humano. Entre los motivos secundarios más importantes, se encuentran:

—Motivación de logro: tendencia a buscar el éxito en situaciones que supongan demostrar las capacidades y evaluar el desempeño posterior. Las personas con una alta motivación de logro manifiestan un patrón conductual determinado que incluye la búsqueda del triunfo y la evitación de la rutina confiando en su esfuerzo y no en la suerte; asumen riesgos, pero teniendo en cuenta sus capacidades reales y calculando las consecuencias; además, prefieren tareas en las que tengan feedback sobre su desempeño.

—Motivación de poder: se puede definir como la necesidad de tener control e impacto sobre los demás. Las personas con una alta motivación de poder se decantan por profesiones donde tienen la capacidad de controlar de alguna manera las conductas de otros; gustan de posesiones que reflejan estatus, poder o prestigio; recuerdan más situaciones de impacto emocional y con temática relacionada con el poder; tienen mayor propensión a la agresividad y suelen elegir como amigos a personas poco populares que por contraste les faciliten sobresalir y ejercer el poder.

—Motivación de afiliación: se entiende como la necesidad de establecer y mantener relaciones positivas con los demás. Se inicia durante la infancia a través del apego que el niño forma con sus padres. Personas con alta motivación de afiliación son más afectivas en sus relaciones interpersonales; requieren y solicitan afecto para sentirse especiales; temen el rechazo social y buscan continuamente la aceptación; evitan las situaciones conflictivas y prefieren la cooperación a la competitividad.

6.3. Motivación y emoción

Como venimos diciendo desde el inicio del capítulo, motivación, emoción y cognición son inseparables a la hora de comprender la dinámica conductual de las personas. La emoción y la cognición siempre implican motivación, y la motivación siempre implica emoción y cognición (Palmero y Mestre, 2004). En cualquier caso, parece ser que a niveles altos de procesamiento, la emoción estaría involucrada en la toma de decisiones, mientras que a niveles bajos estaría modulando la fuerza de los reflejos, como el de sobresalto (M. Davis, 1992). Respecto a los procesos motivacionales, la emoción es uno de los determinantes más importantes, bajo la simple premisa de acercarnos a aquello que nos agrada y alejarnos de lo que nos disgusta. La emoción puede actuar como una fuente importante de motivación (Izard, 1994), aunque esto no siempre es así, y en caso de serlo, el resultado de una conducta motivada puede derivarse de una emoción, pero también de varias al mismo tiempo. Un aspecto común, tanto para la emoción como para la motivación, es la presencia de una dimensión de aproximación-evitación (Palmero et al., 2004), mientras que las diferencias entre emoción y motivación están referidas a la ciclicidad y duración.

Para concluir este apartado y dejar clara la distinción entre emoción y motivación, tal como menciona Rodríguez Sutil (2013), podemos decir que la conducta emocional se siente; sin embargo, la motivación se infiere. Emoción y motivación pueden provenir tanto del entorno como del interior de la persona, por lo que cualquier modelo que intente inferir a partir de la conducta emocional una motivación subyacente debe tener esto en cuenta. Por otro lado, la emoción no es la causa del comportamiento, pero sí su acompañante, y puede ayudar a descubrir el origen de ese comportamiento. Si se habla de las emociones como causa del comportamiento, entonces deberíamos hablar de las motivaciones.

7. COGNICIÓN

La cognición es el conocimiento adquirido mediante el ejercicio de las facultades mentales. La adquisición de este conocimiento se realiza gracias a un conjunto de procesos psicológicos que procesan la información desde la percepción de los estímulos hasta la puesta en marcha de la respuesta consecuente. Los procesos cognitivos se dividen en básicos, como la sensación, la percepción, la atención y la memoria, y superiores, como el pensamiento y el lenguaje. Todos en interacción permiten la construcción del conocimiento que tenemos de nosotros mismos y del mundo, y nos proporcionan una elaboración de la información necesaria para poder adaptarnos al cambiante medio (véase figura 1.3).

Figura 1.3.—Clasificación de los procesos cognitivos.

Si bien el término cognitivo ha sido uno de los más utilizados en psicología a lo largo de su historia, como referencia a los estados mentales internos (Palmer y Kimchi, 1986), no todas las teorías o enfoques que lo han utilizado podrían encuadrarse dentro de lo que actualmente se conoce como el paradigma cognitivo (Crespo, 1998). Este paradigma tiene por objeto de estudio la mente de forma análoga a como un ordenador procesa la información. Sin embargo, se pone énfasis en el carácter activo que la persona imprime en el procesamiento de la información a través de los diferentes procesos cognitivos que construyen el conocimiento. Desde esta perspectiva debemos comenzar describiendo brevemente los diferentes procesos cognitivos y posteriormente centrar nuestra atención en la estrecha relación entre la cognición, la motivación y la emoción, por ser la base fundamental de las inferencias que sobre la conducta, y en términos más generales sobre la comunicación no verbal, podremos hacer para tener un conocimiento más profundo de las personas y sus intenciones.

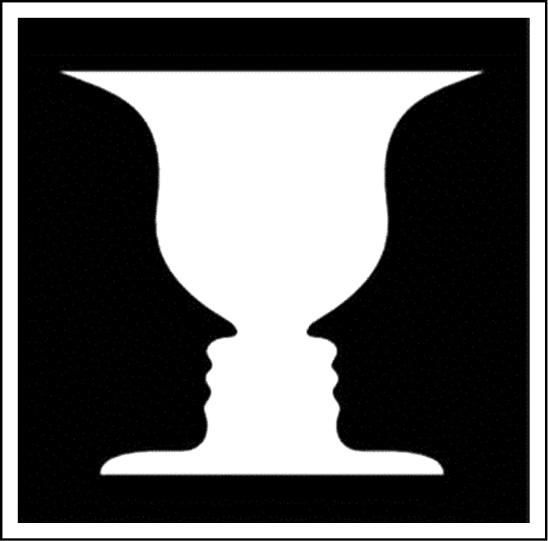

7.1. Los procesos cognitivos

La cognición se define como el conjunto de procesos que transforma, reduce, elabora, almacena y evoca la información sensorial entrante (Neisser, 1967). La sensación es la detección de la energía física a través de los sentidos, mientras que la percepción es la interpretación que nuestro cerebro hace de esta información. Esta interpretación mantiene una gran complejidad que parte de la combinación de la información que realiza nuestro cerebro. La mente no construye la realidad tan sólo con la información que obtiene del campo sensorial, también tiene en cuenta los estímulos que estaban ahí hace un momento, junto a los que se recuerdan del pasado (Lilienfeld, Lynn, Namy y Wolf, 2011). Es este sentido podemos hablar de procesos ascendentes y descendentes, siendo los primeros los que permiten construir la percepción de los estímulos a partir de los elementos que los integran (por ejemplo, borde, color, tamaño, etc.), mientras que los descendentes estarían determinados por los esquemas conceptuales, las creencias y las expectativas. Los procesos ascendentes y descendentes funcionan de manera conjunta, y esto puede verse de manera muy clara utilizando como estímulos figuras ambiguas (véase figura 1.4). En este tipo de figuras, si activamos previamente a su percepción un esquema conceptual relativo a «caras» o «copas», nuestra percepción construirá el estímulo en nuestra mente a partir de ese esquema, lo que estaría evidenciando la implicación de las vías descendentes en la construcción de la realidad.

Figura 1.4.—Ejemplo de estímulo ambiguo (cara/copa).

Pero para percibir debemos prestar atención a los estímulos. La atención no es de un solo tipo, sino que puede tener diferentes variedades (Styles, 2011). Es un proceso mediante el cual dirigimos nuestros recursos mentales sobre los aspectos más relevantes o sobre la realización de determinadas acciones. Sin embargo, para percibir debemos atender a los estímulos. La atención es otro de los procesos cognitivos fundamentales que está presente en los procesos perceptivos y se integra en la memoria operativa como ejecutivo central. El modelo de memoria operativa planteado por Baddeley y Hitch (1974) es una propuesta multicomponente con tres elementos fundamentales, que son:

a)Bucle fonológico, que se especializa en sostener series de elementos acústicos y relacionarlos con el habla.

b)La agenda visoespacial, que realiza una función parecida pero con secuencias codificadas visual y/o espacialmente.

c)El ejecutivo central, que es un sistema atencional de capacidad limitada.

Además, existe una conexión entre los subsistemas fonológico y visoespacial con la memoria a largo plazo (MLP), que permite la adquisición del lenguaje y la información visual y espacial (Baddeley, Eysenck y Anderson, 2010).

El ejecutivo central es la parte más importante de la memoria de trabajo, y se entiende como un controlador atencional que opera, según la propuesta de Norman y Sallice (1986), con dos modos de control, uno automático y otro como un ejecutivo atencionalmente limitado. Las funciones más importantes del ejecutivo central son la capacidad para dirigir la atención hacia la tarea en curso y la de dividir la atención entre dos tareas en curso.

Por otro lado, los procesos cognitivos superiores requieren de los procesos cognitivos básicos, y a pesar de ser muy importantes, son raras las veces que les otorgamos la relevancia que tienen, aun cuando los utilizamos casi todo el tiempo que pasamos despiertos. Piense por un momento cuánto tiempo del día pasa hablando o pensando, bien razonando sobre algún problema, planificando las vacaciones, tomando decisiones... Mucho tiempo, ¿verdad? Pues para poder hacer todo esto debemos recurrir a los procesos cognitivos superiores, que a su vez requieren del correcto funcionamiento de los procesos cognitivos básicos que acabamos de mencionar.

El primero de estos procesos cognitivos superiores que vamos a definir es el lenguaje, entendido como un sistema de comunicación que se encarga de combinar símbolos conforme a unas reglas concretas, que le permiten crear significados. Sin embargo, las palabras y frases no tienen una relación evidente con su significado, por lo que se le considera un sistema arbitrario. El lenguaje es un proceso cognitivo automático; por tanto, usar e interpretar el lenguaje requiere de poca atención. Esto es necesario en tanto tenemos una capacidad atencional limitada que requiere una decodificación de la información verbal automática que permita una mejor funcionalidad de nuestra memoria operativa, tan necesaria para el procesamiento de la información y la adaptación de las personas a los medios físico y social. Esto es posible una vez hemos aprendido a hablar, escribir y leer, y la necesidad de esta automatización se hace evidente en los niños que inician su aprendizaje con el lenguaje. Al no tener automatizado el proceso y hasta que esto sea así, consumen una gran cantidad de recursos atencionales en la decodificación de la información de sus primeras lecturas.