4

Proxémica

ÁNGEL CUÑADO YUSTE

Cuando hablamos de distancias en el ser humano no podemos hacerlo sin referirnos a Edward T. Hall (1914-2006), un respetado antropólogo estadounidense e investigador intercultural autor de la obra The Hidden Dimension (E. T. Hall, 2003). Tras varios años investigando cómo es utilizado el espacio por los seres humanos en sus relaciones, dio origen al término objeto de estudio de este capítulo: «He acuñado la palabra proxémica para designar las observaciones y teorías interrelacionadas del empleo que el hombre hace del espacio, que es una elaboración especializada de la cultura» (E. T. Hall, 2003, p. 6).

Así, podemos decir que la proxémica estudia las relaciones de proximidad y alejamiento entre las personas y los objetos durante la interacción, las posturas adoptadas y la existencia o ausencia de contacto físico. Estas distancias son en gran parte el reflejo de las distancias emocionales que se establecen entre las personas participantes en la escena.

Un autor relevante en el estudio de la comunicación no verbal como Argyle (2001) ha observado cómo pacientes esquizofrénicos tienen una proxémica o demasiado cercana o demasiado lejana y que procuran situarse, bien en sillas muy separadas, o bien sentados uno junto al otro evitando la posición de 90°, pues se sienten incómodos en estas posiciones.

A este respecto, en nuestro trabajo diario en centros educativos de reforma, hemos podido observar cómo las personas que presentan características esquizoides permanecen más alejadas del grupo, manteniendo estas distancias de manera consistente a lo largo del tiempo y en los diferentes espacios comunes. También hemos observado que en situación de descontrol emocional, como puede ser la ira, las distancias son traspasadas sin respetar los límites sociales.

Tanto Argyle (2001) como E. T. Hall (2003), cuando interpretan sus trabajos sobre proxémica, plantean que las distintas culturas tienen diferentes espacios en los cuales los participantes se sienten a gusto, y que, a su vez, dependen de la cercanía emocional que experimentan en relación a su interlocutor.

Esser (1970)1 describe un tipo de comportamiento territorial observado en una sala de pacientes crónicos de un hospital de Nueva York en el que determinados individuos acotaban y defendían pequeñas zonas concretas, como, por ejemplo, una silla, y a pesar de la presencia de miembros dominantes del grupo, cuando ellos no lo eran, se negaban a abandonarlo de manera enérgica (movimiento homeostático en la perspectiva sistémica). Esto es algo que otros autores también han concluido, por ejemplo, Freeman, Cameron y McGhie (1958)2, los cuales han descrito también un comportamiento parecido consistente en defender objetos como bolsitas o carteras.

Otra expresión que pueden asumir como respuesta los pacientes hospitalizados es la de los movimientos oscilantes rítmicos del cuerpo en ambas direcciones, que concluyen cuando, tras acercarse el miembro dominante al paciente no dominante, éste termina por levantarse aprovechando uno de los balanceos.

A la hora de colocarnos en un punto en el continuo de la evolución en torno a la investigación sobre comunicación y, más en concreto, de la pragmática de la proxémica, podemos decir que hoy en día estaríamos en un momento en el que, como dice Paul Watzlawick (1985, p. 17): «... la pragmática de la comunicación humana es una ciencia muy joven, apenas capaz de leer y escribir su propio nombre, y que está muy lejos de haber desarrollado un lenguaje propio coherente».

La comunicación entendida en un sentido amplio y enfocada sobre la relación social es una de las principales características que nos define como seres humanos. Así, la capacidad de emitir, recibir, codificar y descodificar los mensajes, diferencia al hombre de otras especies filogenéticamente menos capacitadas. Una excepción a esta norma de relación es la que se establece en la proxémica, donde incluso los animales menos desarrollados entienden este lenguaje; claro está con las diferencias que nos caracterizan a las personas del resto de animales. Como personas encuadradas en un contexto de interacción, hemos descubierto que una de las principales necesidades que tenemos para evolucionar como individuos y como sociedad es «comunicarnos», o más bien «metacomunicarnos». Esta característica netamente humana sigue una serie de reglas y presenta unas peculiaridades que facilitarán o dificultarán su objetivo final, que no es otro que el de crear lazos positivos entre las personas. Estos lazos serán mayores cuando, haciendo uso de la asertividad, la empatía y la cercanía, acortemos distancias con nuestro interlocutor. Una de las formas en que se puede observar esta comunicación de los espacios es la referida a las relaciones de apego ejemplificadas por Ainsworth y Bell (1970). A través de la conducta de niños de un año, en una situación extraña en la cual se establecían relaciones de cercanía o lejanía, se observaba la reacción del niño ante esa distancia vivida como emocional.

Otro hito a tener en cuenta al hablar de proxémica es la creación, por parte de Bateson (1983), del Grupo de Palo Alto3, y la proposición de los principios básicos de la teoría de la comunicación. En ellos se afirma que es imposible no tener comportamiento y que todo comportamiento es comunicación. Este postulado fue asumido por Watzlawick (1985), convirtiéndolo en uno de sus cinco axiomas fundamentales sobre la comunicación, «la imposibilidad de no comunicar».

Desde una perspectiva sistémica, y tomando como inicio evolutivo la orientación de la Escuela de Palo Alto, pasando por la Escuela de Milán y terminando en autores como Ray Birdwhistell, Erving Goffman y Edward T. Hall, se puede observar que en todo análisis de una interacción sistémica se tienen en cuenta las relaciones de los interactuantes. Estas relaciones se pueden entender también como la parte no verbal de la conducta y, como propone Albert Mehrabian en su obra Silent Messages (Mehrabian, 1994), suponen un alto porcentaje de la conducta comunicativa, pudiendo trazar una línea que viene desde el origen de la terapia sistémica hasta nuestros días. Este enfoque sistémico se puede observar en un sistema familiar, en organizaciones, colegios, fábricas, universidades y centros de trabajo, donde la interacción se realiza usando todos los niveles de comunicación (verbal y no verbal) y, como en todos los sistemas, principalmente se realiza por el no verbal y muy concretamente utilizando la proxémica. A modo de ejemplo, podemos ver cómo las personas más afines a unos mismos objetivos o ideas se mantienen a lo largo de las reuniones de tipo laboral o social en pequeños grupos, y a su vez en esos grupos hay cierto orden de preferencia; quién se arrima más a quién.

Cómo utilizamos nuestro espacio para comunicarnos.

«A unas treinta pulgadas de mi nariz está la frontera de mi persona, y todo el aire intacto que hay en medio es mi privado pagus solariego. Extraño, a menos que con ojos íntimos te haga yo señas fraternales, cuidado, no lo pases rudamente: que no tengo cañón, pero sí escupo».

(W. H. AUDEN, en el prólogo a El nacimiento de la arquitectura).

En nuestras relaciones, y sin llegar a escupir a nuestro interlocutor, realizamos una serie de movimientos que en ocasiones protegen nuestro espacio vital. En otras, abren a nuestro interactor la posibilidad de acceder a nosotros sin mayor dificultad. Este juego con los espacios y distancias es compartido por todas las especies animales. En los humanos se dará dentro de todos los estratos sociales. Claro está que, dependiendo de la situación, estrato social, momento de desarrollo personal, apreciación de la situación y la forma en que la manejaremos, la distancia será muy diferente, característica que se extiende a diferentes culturas (D. Morris, 2003 ). Como muestra, véase cómo en la cultura india las diferentes castas tienen espacios a los cuales no es posible, o está penado, que las otras castas accedan. En esta cultura se entiende que los brahamanes (sacerdotes y maestros) provienen de la boca de Brahmá, los kashátrias (políticos) de los hombros, los vaiçyas (comerciantes, artesanos y campesinos) de la cintura, y los çudras (esclavos o siervos y obreros) de los pies de Dios. Su desigualdad inmutable está determinada por la casta en que han nacido, habiendo un ordenamiento piramidal y una gran desigualdad en las profesiones y roles que desempeñan. Como reflejo a la distancia que hay entre éstas existe la prohibición de matrimonio entre los diferentes grupos o castas.

Otra forma de representar lo que venimos diciendo se puede observar cuando un personaje público acude a un evento. El personal de seguridad de éste, mantiene a distancia a las personas que acuden a verlo e intentar tocarlo; esta distancia será mayor o menor dependiendo de la importancia relativa de dicho personaje. A modo de ejemplo, podemos observar cómo en los sistemas de seguridad utilizados para los representantes del pueblo se establecen una serie de círculos concéntricos. En el más interno de los círculos estaría la persona VIP (siglas de Very Important People) y en los más externos estarían los servicios de información como medida de seguridad más preventiva o primaria.

Debe de entenderse que las normas proxémicas no son claves únicas y con significado unívoco, sino más bien indicios que informan de las actitudes de cercanía o lejanía de los interactores, cercanía que, como el mismo Hall (2003) dice, representarán la cercanía emocional de los interactores. El autor4, en su libro, describe los espacios que nos rodean y que percibimos de forma subjetiva, así como las distancias físicas que el ser humano trata de mantener y que tienden a ser características de las diferentes culturas; estas distancias serán la base de todas las investigaciones que se realizarán a partir de ese momento.

En este punto observó la necesidad de comentar las diferencias existentes entre las diferentes culturas. Éstas se han definido como: de alto contacto, cuando las distancias tienden a ser menores, y de bajo contacto, cuando hay un mayor espacio interpersonal.

Continuando con las diferencias culturales, se puede decir que las diferentes proxémicas, en tanto son manifestación de la microcultura, tienen aspectos fijos, semifijos e informales:

TABLA 4.1

Proxémica distribuida en culturas de alto-bajo contacto

|

Bajo |

Medio-bajo |

Medio |

Alto |

|

Europeos del Norte. Suizos. |

Angloamericanos masculinos. Angloamericanas femeninas. |

Europeos del Sur. Oriente Medio. |

Asiáticos. Indios americanos. Hispanos. Afroamericanos. |

Espacio fijo. Es el marcado por estructuras de carácter inamovible que impiden o dificultan el tránsito de elementos, entendidos éstos como cualquier objeto, ya sea persona o cosa, que puede desplazarse por sí mismo o con la ayuda de alguien o algo de un lugar a otro. Dentro de estas estructuras fijas se pueden apreciar las fronteras entre países, las zonas repletas de pabellones industriales en los que sólo se puede circular en una dirección, los edificios, las grandes superficies comerciales que empiezan a llenar las ciudades, los árboles, las habitaciones de una casa y todos los elementos que están anclados al suelo. Incluso en las familias, las relaciones sociales pueden ser un aspecto clasificado como espacio fijo, al predominar hoy en día (en una gran cantidad de culturas industrializadas) un modelo de familia que es fundamentalmente nuclear, y que está en contraposición a las familias de hace tiempo en las que la educación de los miembros era una función asumida por la familia extensa, e incluso por la sociedad y, por tanto, los espacios que correspondían a los diferentes elementos de la misma eran amplios y abiertos, incluso a las casas de los vecinos. A este respecto E. T. Hall (2003) menciona que «algunos aspectos del espacio de carácter fijo no son visibles hasta que se observa el comportamiento humano. Por ejemplo, aunque el comedor independiente desaparece rápidamente de las casas norteamericanas, la línea que separa la zona destinada a comer del resto de la sala es muy real. La frontera invisible que en los suburbios separa un jardín de otro es también un carácter fijo de la cultura norteamericana, o al menos de sus subculturas».

Espacio semifijo. Es el tipo de espacio en el que los objetos que impiden o limitan el movimiento de objetos o personas no es definitivo e inmutable, sino variable: mamparas que separan espacios en salas de reuniones y también puertas en posición de cerradas o abiertas serían ejemplos de estos espacios. Al igual que estas puertas, se ha observado que dentro de estos espacios semifijos hay dos tipos principales:

1.Los que tienden a que la gente que permanece en ellos se separe, a los que se ha dado el nombre de sociófugos; sillas en salas de espera que al permanecer un rato en ellas se notan duras e incómodas, o el personal que atendiendo a la clientela se muestra seco o arisco tras un cristal son formas en que los espacios son modificados para obtener algún movimiento de los usuarios, al igual que ocurre en los grandes almacenes, donde las estanterías, en ocasiones, son cambiadas de sitio para que los compradores tengan que buscar los productos y, de esta forma, recorran una mayor superficie; también se promueve la tendencia sociófuga colocando montones de artículos en las cabeceras de los pasillos para impedir la libre circulación de los carros, obligando así a los posibles compradores a observar los productos que se le ofertan. La música alta o el ruido molesto pueden crear un espacio sociófugo que nos incitará al movimiento y posiblemente a salir rápidamente de él.

2.El segundo tipo de espacios serían los que tienden a que la gente se una para conversar o interactuar, a los que se les ha denominado sociópetos. En este grupo se podrían encuadrar los cafés o puntos de reunión social donde, al contrario que en los anteriores, se fomentan espacios y butacas cómodos y que el ambiente sea poco ruidoso y agradable para que la persona que entre sienta bienestar, deseando quedarse el mayor tiempo posible. A este respecto se ha encontrado que los espacios, cuando son manejados por profesionales, se convierten en una herramienta muy útil para la intervención sobre las actitudes. Podemos observar cómo, en ciertas técnicas sistémicas de terapia, se está utilizando el cambio de sitio o espacio que ocupa la persona con el objetivo de modificar las estructuras relacionales de los sistemas, ya sea pareja, familia o grupo de personas que trabajan en un entorno común. Así, utilizando los espacios semifijos podemos hacer intervenciones, sean terapéuticas o no, dentro de un entorno controlado. Cuñado-Yuste (2010), en trabajos de terapia con familias, ha observado a lo largo de las sesiones cómo la proxémica que muestran en la primera sesión y a lo largo de las siguientes nos puede indicar la dirección y el enfoque de posibles hipótesis de trabajo. Las intervenciones realizadas en este área están dirigidas a establecer límites claros, promover normas y reglas y fomentar el desarrollo del ciclo vital en que se encuentran las personas participantes en los sistemas. A continuación mostramos una posible, aunque no única, manera de realizar una intervención en proxémica dentro de una sesión de terapia.

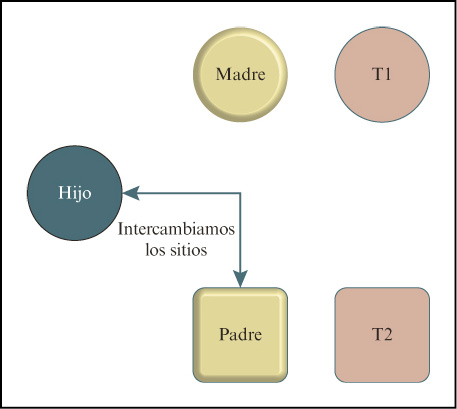

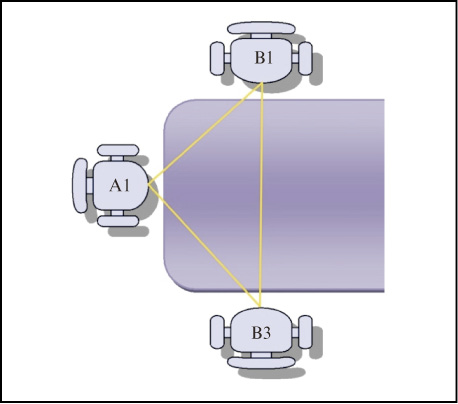

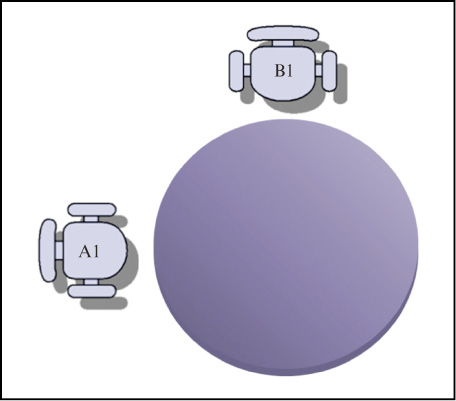

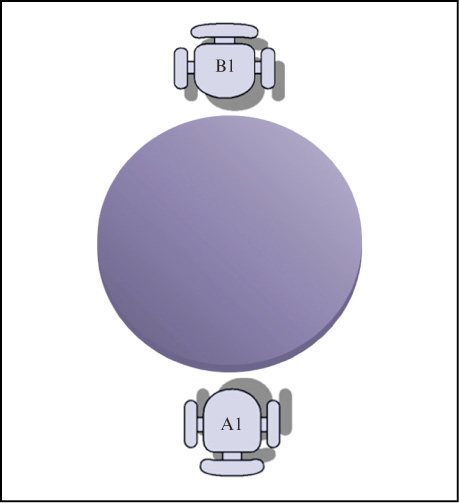

EJEMPLO. Una pareja acude con su hijo de 9 años por problemas de violencia filoparental y en la primera y segunda sesiones observamos que el niño se sienta entre los dos padres participando de todas las conversaciones que realizan éstos, aunque sin mostrar directamente un interés en el tema. Pues bien, nuestra propuesta de intervención pasaría por modificar el sitio donde se sientan los participantes en la interacción para sacar al niño de entre los padres y que éstos puedan discutir los detalles de su relación sin la intervención del hijo (figura 4.1).

Figura 4.1.—Propuesta de intervención proxémica.

Espacio personal o informal. Es el tercer espacio propuesto por Hall (2003) y se refiere al espacio que hay alrededor de nuestro cuerpo. Varía según la cultura, estructurándose el espacio personal o informal en función de ellas. Es un hecho conocido que las culturas mediterráneas, latinas y tropicales tienden a ser más cercanas en sus espacios, tanto físico como psicológico, mientras que en las culturas nórdicas ocurre lo contrario. Darse cuenta y reconocer estas diferencias culturales mejora el entendimiento intercultural, y ayuda a eliminar la incomodidad que la gente puede tener si siente que la distancia interpersonal es muy grande o muy pequeña. Las distancias personales cómodas también dependen de la situación social, el género y la preferencia individual.

Se da una violación del espacio personal si se utiliza un territorio que no nos corresponde, pudiendo considerarse una falta de consideración o respeto: mirando fijamente a alguien, ocupando dos asientos en el metro o el autobús con bolsas cuando hay gente de pie, e incluso acercándose demasiado a una persona al interactuar o hablar con ella. Todo ello podría ser entendido en esta dirección. A este respecto, una de las formas en que podemos influir en nuestro interlocutor de forma positiva para que se sienta a gusto con nuestro espacio es observar si emite mayor número de adaptadores cuando entramos o salimos de su espacio vital (emitirá mayor número cuando se encuentre incómodo). Según «su espacio» observado, lo ideal sería mantenernos a «su distancia», procurando reflejar su postura de forma simétrica pero sin rigidez. A esto se le ha llamado adoptar una postura en espejo. Por el contrario, si nuestro objetivo es dejar una impresión desagradable o alejar a nuestro interlocutor, la forma más fácil es invadir constantemente su espacio vital, ya sea físicamente, con nuestro tono de voz (alto) o con nuestra mirada fija y penetrante. De este modo también podremos observar cómo las personas con tendencia obsesiva o, en mayor grado, con personalidad esquizoide, serán más garantes de su espacio personal haciendo gestos que intimidarán a cualquiera que ose acceder a su espacio privado o personal. Así, un aspecto que nos interesa para valorar la apertura o cercanía de la persona es cuánto esta persona nos permite acceder a su espacio y hasta dónde.

En un interesante trabajo, Clauzel y Riché (2015) presentan cómo hay una distancia de preferencia al interactuar con los camareros durante las comidas en los restaurantes, valorada ésta por la duración de la estancia en el local y el coste de lo consumido. Encontraron que es en una distancia personal donde se realiza el mayor beneficio, tanto en gasto como en estancia en el local.

Dentro de las distancias propuestas por Hall (2003) se observan también las que se establecen en torno al sentimiento del territorio propio. El autor propone que la distancia social entre las personas correlaciona normalmente con la distancia física y psicológica, siendo la distancia más cercana la que, dentro de la normalidad cultural, correlaciona con una mayor intimidad.

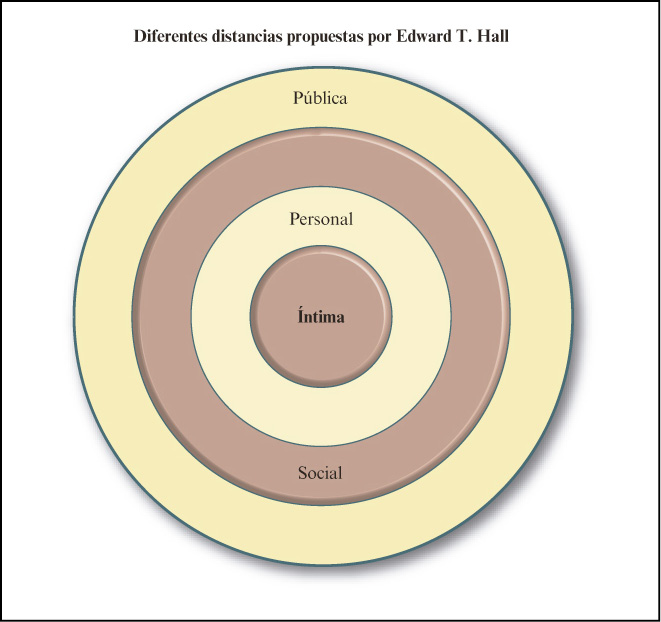

Describe cuatro diferentes tipos de distancia que serían subcategorías del espacio personal o informal. Éstas irían desde lo más íntimo a lo más público, y son: íntima, personal, social y pública (figura 5.2).

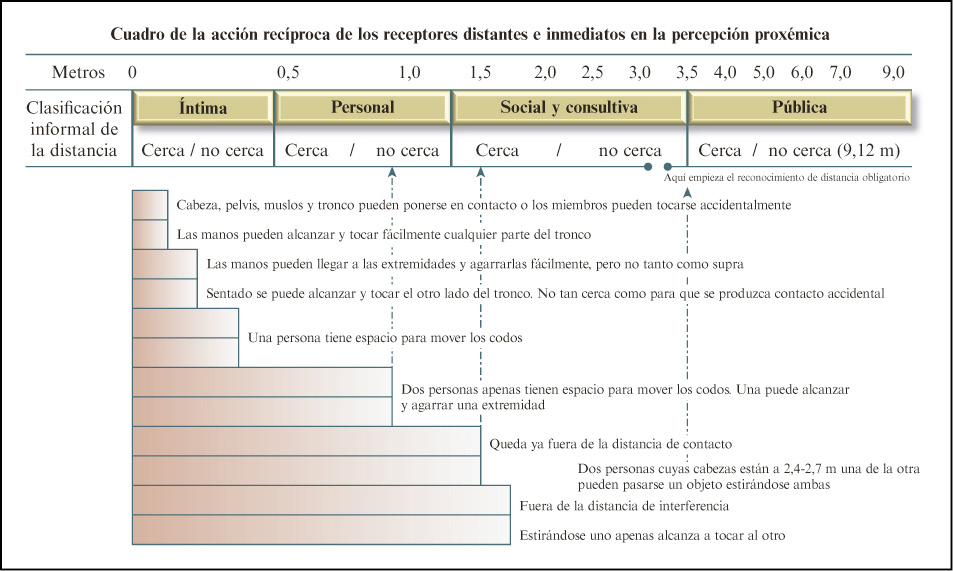

A continuación se definen las distancias propuestas, puntualizando que cada una de las zonas de distancia que propone este autor tiene una fase cercana y una fase lejana. Debe tenerse en cuenta que las distancias medidas varían con las diferencias de personalidad o los factores ambientales. Por ejemplo, un ruido muy fuerte o una escasa iluminación, por lo general, acercan más a la gente:

Distancia íntima. Percibimos que algo nos roza de forma suave o fuerte, sentimos la emoción en nuestro pecho, la mente nos prepara para el contacto, nuestros sentidos se agudizan, nuestras percepciones son más intensas, nuestro bello se eriza, las piernas nos tiemblan, la respiración se agita, nuestra piel se vuelve hipersensible, nuestros músculos se preparan... Pero aún no sabemos si será positivo o negativo:

—Distancia íntima. Fase cercana (menos de 15 cm). Es la distancia más pequeña que permitimos en relación a nuestro cuerpo y que Hall llama zona íntima privada. Es la distancia del amor y de la lucha pues, tanto en una u otra situaciones, el contacto entre los participantes es muy estrecho. También es la distancia de la protección y del consuelo, pues predomina en la conciencia de ambas personas el contacto físico o la gran posibilidad de una relación física.

—Distancia íntima. Fase lejana (distancia de 15 a 45 cm). Es la más guardada por cada persona y en la que sólo se permite la entrada si las personas tienen mucha confianza o si incluso están emocionalmente unidas, pues la comunicación se realizará a través de la mirada, el tacto y el sonido. Es la zona a la que únicamente acceden los amigos, las parejas y la familia.

Figura 4.2.—Distancias íntima, personal, social y pública.

Hay ocasiones en que esta distancia es sobrepasada por cuestiones variadas y nos indica cierto grado de conflicto interpersonal. Un ejemplo de cómo esta distancia es invadida se puede observar en jóvenes con trastorno de personalidad negativista desafiante. En sus crisis, se acercan de manera amenazante, llegando a invadir el espacio personal de la persona que cosideran tiene la culpa de sus dificultades.

Distancia personal. En general, puede considerársela una especie de esfera o burbuja protectora que mantiene a una persona, o animal, separada de los demás. La distancia personal es una distancia que ha sido observada en multitud de animales superiores e inferiores:

—Distancia personal. Fase cercana (distancia de 45 a 75 cm). Tenemos la sensación de proximidad y cada uno de los participantes puede coger al otro con sus extremidades. A esa distancia, uno puede agarrar o retener a la otra persona; en relación a la pareja, uno de sus miembros puede estar dentro del círculo de la zona personal del otro con impunidad, pero si lo hace una persona ajena, la cosa es muy diferente. Esta distancia se da por ejemplo en la oficina, reuniones, asambleas, conversaciones amistosas o de trabajo y, según la intimidad y cercanía emocional que se dé, las reacciones serán diferentes.

—Distancia personal. Fase lejana (distancia de 75 a 120 cm). Decir que alguien está «a la distancia del brazo» es una manera de expresar la fase lejana de la distancia personal. Va desde el punto situado inmediatamente fuera de la distancia de fácil contacto hasta un punto donde dos personas pueden tocarse los dedos si ambas extienden los brazos. Éste es el límite de la dominación física en sentido propio. Más allá, a una persona no le es fácil «poner la mano encima» a otra persona. Los asuntos de interés y relación personales se tratan a esa distancia. También veremos que las familias presentan esta distancia cuando las relaciones son tensas, y normalmente se aprecia una equidistancia entre los participantes.

Distancia social. Es la distancia que mantenemos con los extraños. La utilizamos con personas con las que no tenemos ninguna relación amistosa o de cercanía emocional; también la utiliza la gente que no se conoce bien:

—Distancia social. Fase cercana (distancia de 120 cm a 2 m). A esta distancia se tratan asuntos impersonales. Las personas que trabajan juntas tienden a emplear la distancia social cercana. Es también una distancia comúnmente empleada por las personas que participan en una reunión social improvisada o informal. De pie y mirando a una persona que está sentada, a esta distancia se produce un efecto de dominación, como cuando alguien habla a su secretario o recepcionista. En consulta, cuando se expresa una dificultad entre las parejas o personas que acuden a terapia, se aprecia porque suelen dejar una o dos sillas vacías entre ellos o incluso se sientan en sillas que están en oposición dentro de la sala de terapia.

—Distancia social. Fase lejana (distancia de 2 a 3,5 m). Es la distancia a la que uno se pone cuando le dicen «póngase en pie para que lo vea bien». El discurso comercial y social conducido al extremo más lejano de la distancia social tiene un carácter más formal que si sucede dentro de la fase cercana. Un rasgo proxémico de la distancia social (fase lejana) es que puede utilizarse para aislar o separar a las personas unas de otras. Esta distancia posibilita que sigan trabajando en presencia de otra persona sin parecer descorteses.

De igual modo, los miembros de la pareja que vuelven de su trabajo suelen sentarse a descansar o a leer el periódico a 3 m o más del otro miembro porque a esa distancia dos personas puede iniciar una breve conversación e interrumpirla a voluntad. Algunas personas descubren que sus parejas han dispuesto los muebles espalda con espalda, procedimiento sociófugo (versus sociópeto). Este modo de disponer los asientos es una solución apropiada para el espacio mínimo, porque hace posible que dos personas estén en cierto modo aisladas una de otra si así lo desean. Esta distancia se observa cuando hay un conflicto latente entre dos o más miembros de la familia; en consultas de terapia, parece como si jugasen al gato y al ratón en la elección de los sitios en las diferentes sesiones. La distancia emocional se aprecia en los ataques verbales y no verbales que se lanzan los participantes, como insultos, desaires y gestos de no querer contacto ninguno.

Distancia pública. Se da a más de 3,5 metros y no tiene límite. Es la distancia idónea para dirigirse a un grupo de personas. El tono de voz es alto y esta distancia es la que se utiliza en las conferencias, coloquios o charlas:

—Distancia pública. Fase cercana (distancia de 3,5 a 9 m). Un sujeto ágil puede darse a la fuga si se siente amenazado. Esta distancia puede ser incluso una forma residual de la reacción de huida de nuestros antepasados.

—Distancia pública. Fase lejana (distancia a partir de 9 m). Es la distancia que se deja por seguridad en torno a los personajes públicos. La distancia pública usual no se limita a los personajes públicos sino que cualquiera puede hacer aplicación de ella en ocasiones públicas.

Estas distancias no se dan a menudo en la consulta debido en parte al espacio de la misma. Aun así, en ocasiones, hay personas en las que se aprecia que, si pudieran, estarían en estas distancias. Aquí podríamos observar cómo, posiblemente debido a la situación o a características personales, el sujeto se inhibe adoptando una postura retraída y cerrada que indica esa distancia aun cuando físicamente está cercano (familias numerosas, mujeres en situación de malos tratos, hijos difíciles e introvertidos...).

En sentido contrario, en diferentes escenas cotidianas, se puede contemplar que no se tienen en cuenta las distancias personales ni sociales. Un ejemplo lo tenemos cuando al regreso de algún viaje y dentro del aeropuerto nos acercamos a la cinta para recoger los equipajes. Ahí se mezclan los espacios de los diferentes actores y es un momento en que las distancias propuestas por Hall (2003) no son respetadas. También hay momentos en que los dos miembros de una pareja están discutiendo, entonces podemos observar cómo la distancia, que en principio tendría que ser íntima de entre 15 y 45 cm por su relación de pareja, se convierte en una distancia social de 120 y 360 cm. Ello nos puede indicar que el conflicto está cerca. Podemos ver cómo las distancias que deberían ser de pareja se convierten en distancias insalvables cuando, tras una discusión y mientras comen en un restaurante, no se dirigen la mirada, ni la palabra, estando ambos mirando hacia sus respectivos platos; en este momento podríamos decir que están comiendo en mesas diferentes y que hay una gran distancia entre los dos.

En relación a la proxémica, Ricci y Cortesi (1980)5 pusieron en evidencia un determinado comportamiento de pacientes esquizofrénicos hospitalizados cuando era invadida la «zona crítica» del espacio que les rodeaba:

En concreto, ha sido posible distinguir el espacio que rodea al paciente en tres zonas diferentes: si el intruso invade la zona de fuga (que puede tener un radio de hasta 5 m), el paciente huye bruscamente de su posición; el paciente no huye, pero manifiesta evidentes trastornos neurovegetativos cuando la distancia es inferior a 1 m (zona de los trastornos neurovegetativos); finalmente, si la distancia es inferior a los 3 cm (zona de ataque), aparece en el paciente una postura defensiva de tipo fetal (p. 166).

Tanto Ricci y Cortesi como Edward T. Hall, cuando interpretan sus trabajos sobre proxémica, dicen que las distintas culturas tienen diferentes espacios en los que los participantes se sienten a gusto y que dependen de la cercanía emocional que experimentan en relación a su interlocutor.

Birdwhistell (1979, p. 153) apunta en su libro que: «Durante más de un siglo los psiquiatras y los psicólogos han sido conscientes de que el movimiento corporal y el gesto son importantes fuentes de información en lo que respecta a la personalidad y a la sintomatología».

Estar desorientado en el espacio es ser proxémicamente psicótico, pues quien dentro de su espacio no sabe dónde situarse estará en una paradoja situacional y, por tanto, se verá incapaz de resolver el conflicto.

Una orientación sistémica de la proxémica

Hablando de mitos, roles y rituales en los sistemas, ya sean famliares, de trabajo o sociales, se pueden observar los que ejercen los miembros de estos sistemas, haciendo referencia, por ejemplo, a la ocupación por parte de algún miembro de un lugar determinado en el espacio y en relación con los demás miembros (véanse, a modo de ejemplo, los despachos inaccesibles de algunos de los mandatarios de Estado o de los jefes en algunas empresas). Son lugares que les darán un poder que ostentarán mientras permanezcan en él (movimiento homeostático). Esta territorialidad se verá bastante clara en las relaciones que los miembros del sistema en cuestión traen consigo, esto es, en los espacios que se mantendrán entre los miembros del mismo a lo largo de las observaciones.

Se puede entender la ocupación de un lugar determinado en relación a los demás como reflejo de los roles que ejercen los miembros en el sistema; así, sería lógico pensar que las distancias encontradas, por ejemplo, en una familia, se debieran corresponder con los diferentes subsistemas: conyugal, parental, fraternal, filial, individual o con los ciclos vitales o sus etapas, y donde no se debieran encontrar triangulaciones o coaliciones entre padres e hijos mostradas por las posiciones o distancias interindividuales. En los sistemas familiares y en relación a la proxémica emocional, se dice que cuando un padre pasa a ser amigo de su hijo lo deja huérfano. Este invadir o cambiar de espacio incorporándose a uno que no le corresponde es lo que hace que el sitema se desestructure; lo mismo deberíamos esperar en un sistema de trabajo en equipo en el que la mesa de reunión más adecuada sería una mesa redonda para evitar los posicionamientos a favor y en contra de las posturas de alguien.

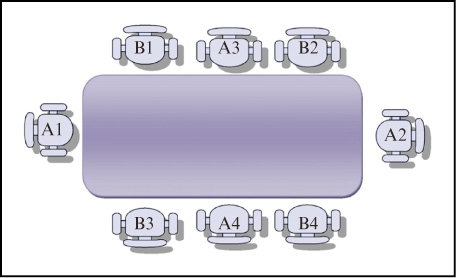

Veamos a continuación las posiciones y, por tanto, las proxémicas propuestas por Cook (1970) que se pueden adoptar en una mesa cuando se trabaja con un equipo. En primer lugar, deberá tenerse en cuenta que tanto la colocación de los asientos como la orientación y la comodidad de éstos influirán en la elección del sitio para sentarse. Otro aspecto a tener en cuenta para producir una distinción entre nuestro asiento como líderes y el del resto de participantes será el uso de un tipo de asiento que pueda configurarse de manera diferente al resto. Una forma útil de hacerlo será colocar donde nos queramos sentar un

Figura 4.3.—E. T. Hall, La dimensión oculta (1972).

asiento que sea giratorio, regulable en altura y con ruedas, para poder manejar tanto la posición con respecto a los demás como la altura a la que estamos sentados, aspecto este último que se tiene en cuenta para establecer una distancia vertical en las relaciones.

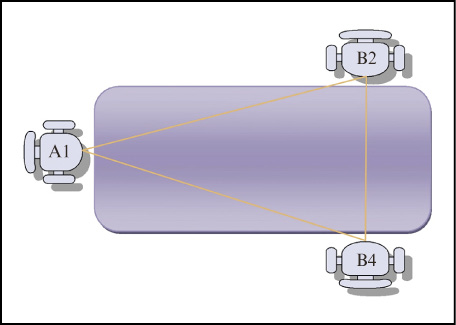

Se parte de las posiciones básicas alrededor de la mesa, entendiendo que la puerta está detrás de los lugares ocupados por B. En todo caso, se intentará evitar que esté detrás de A1 o A2, pues éstos son los sitios que han sido definidos como preferidos por los líderes de grupo. En concreto, los lugares definidos en la imagen como A1, A2, A3 y A4 (figura 4.4) serían los que han sido considerados como posiciones de liderazgo, si bien será un tipo de liderazgo diferente según la posición.

Las dos posiciones de cabecera de mesa A1 y A2 atrajeron al líder orientado a la tarea, mientras que las posiciones medias A3 y A4 atrajeron a un líder socioemocional, preocupado por las relaciones de grupo.

Posiciones escogidas según porcentaje de elecciones

Las posiciones A1 en relación con la B1 y la B3 y la A2 con relación a la B2 y B4 son posiciones que, en primer lugar, son utilizadas para conversar de manera amistosa (45 %) (figura 4.5) y ofrecen la posibilidad de protegerse en caso de no ser así, y, en segundo lugar, promueven la cooperación (23 %).

Figura 4.4.—Posiciones básicas.

Figura 4.5.—Posiciones amistosas.

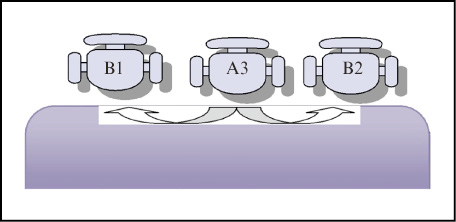

Las posiciones B1 con B3 son, en primer lugar, posiciones que incitan a tener una conversación antes del trabajo o de la clase durante unos minutos (36 %), y, en segundo lugar, promueven cooperación (13 %).

Las posiciones lado a lado de A3 con B1 o B2 (figura 4.6) incitan a la conversación en menor porcentaje que las anteriores (12 %), pero la cooperación es mucho mayor, siendo estas posiciones las que mayor cooperación promueven (42 %).

Por el contrario, las posiciones ocupadas por los lugares correspondientes a A1 (figura 4.7) en relación con A2 son las que menos cooperación ofrecen (1 %), siendo éstas consideradas como de coacción (21 %) y de competición (40 %); en estas

Figura 4.6.—Posiciones cooperativas.

Figura 4.7.—Posiciones competitivas.

situaciones, si se pudiera elegir dónde colocar a un colaborador para que intervenga en una negociación o relación, se elegiría la posición A3 o la A4. Estas posiciones se han denominado «a favor del cliente» por su posibilidad de acercarse al cliente de forma empática y posicionarse desde su punto de vista sin perder la colaboración con el líder.

Las posiciones ocupadas por los sujetos B1 con B4 o B3 con B2 (figura 4.8) son posiciones relativamente neutras en todas las opciones (cooperación 10 %, coacción 34 % y competición 19 %) menos en conversación, pues en estas posiciones la comunicación es muy difícil (4 %).

Figura 4.8.—Posiciones neutras.

Las posiciones de menor empatía serían las ocupadas por A1 (figura 4.9) en relación a B4 y B2 y A2 en relación a B1 y B3 (figura 4.7), pues sólo en coacción mantienen un porcentaje algo significativo, 19 % (conversación 2 %, cooperación 4 % y competición 6 %).

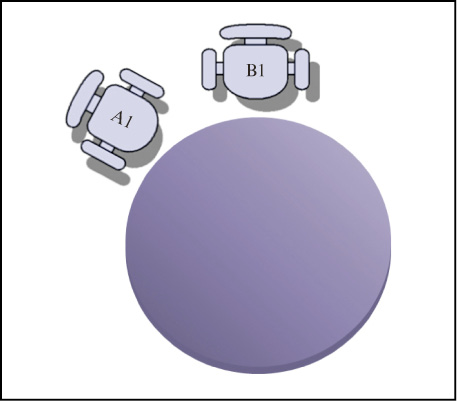

Cuando la mesa es redonda, las posiciones preferentes son: lado a lado para conversar (60 %) y cooperar (68 %) (figura 4.10); en ángulo de 90 grados el porcentaje es neutro (conversar 27 %, cooperar 13 %, coacción 32 % y competir 23 %) (figura 4.11) y frente a frente para competir (65 %) o coaccionar (50 %) (figura 4.12).

Se puede decir que, en general, la proximidad física es importante en relación a la intimidad y a la dominación. Su significado varía según las circunstancias físicas externas: por ejemplo, la proximidad en un ascensor, al ser forzada, no asume ningún significado asociativo; por el contrario, la proximidad tendría significado si un individuo elige colocarse cerca de otra persona teniendo a disposición otros lugares. Otro factor importante es que cuando la proximidad se hace más estrecha entran en juego otras modalidades sensoriales, como contacto y olor.

Siempre que dos personas participan en un encuentro social, deben optar por cierto grado de proximidad física. El límite inferior equivale al contacto corporal; el límite superior es establecido por factores de visibilidad y audibilidad.

Figura 4.9.—Posiciones de menor empatía.

Figura 4.10.—Posiciones indicadas para conversar y cooperar.

Figura 4.11.—Posiciones indicadas con efecto neutro.

Estos aspectos que se han venido exponiendo son indicios que nos informan de la calidad en la relación que se establece entre las personas que participan en ella. Como han presentado las diferentes investigaciones que se han realizado, existe una relación directa entre la proximidad física o proxémica y los estados emocionales, ya

Figura 4.12.—Posiciones indicadas para competir o coaccionar.

sean éstos de alta o baja intensidad. A este respecto Argyle y Dean (1965) propusieron explicar la proximidad mediante la teoría de aproximación-evitación. Se supone que una persona es al mismo tiempo atraída y repelida por otra, y adopta una posición que corresponde a la posición de equilibrio. La teoría sostiene que la proximidad depende del equilibrio de las fuerzas de aproximación y evitación. Mehrabian (1968) informó de que los sujetos se paran más cerca de una persona con quien simpatizan (17 cm) y comprobaron, asimismo, que las mujeres se aproximaban más que los hombres a los sujetos del mismo sexo (15 cm).

La proximidad varía con el medio social. En una fiesta muy concurrida, los invitados se aproximan entre sí, en parte para oír la conversación y en parte para indicar con quién están interactuando.

En los movimientos sistémicos se observa cómo las relaciones emocionales son representadas por la distancia que se establece entre los diferentes miembros del sistema, siendo esta distancia modificada por cualquier movimiento emocional que realice alguno de los miembros. Estas cargas emocionales crean un delicado equilibrio en el sistema familiar emocional.

Practicando la proxémica

A continuación se propone una dinámica práctica para utilizar en entornos formativos con el objetivo de comprobar lo presentado en este capítulo. Se solicita a dos voluntarios su participación indicándoles simplemente que se coloquen en un espacio de metro y medio cuadrado. Posteriormente se les pedirá que se acerquen alternativamente el uno al otro. Seguidamente, se les solicitará que reflexionen e indiquen qué tipo de sensaciones han experimentado al tener que invadir el espacio de la otra persona y qué sensaciones y pensamientos han tenido cuando han sido invadidos.

NOTAS

1 Citado por Pio E. Ricci Bitti y Santa Cortesi en Comportamento non verbale e comunicazione (1980).

2 Freeman, Cameron y McGhie (1958). Citados por Pio E. Ricci Bitti y Santa Cortesi en Comportamento non verbale e comunicazione (1980).

3 Ubicado en una localidad cercana a la Universidad de Berkeley, en California, se encuentra el Mental Research Institute. Es allí donde el llamado Grupo de Palo Alto, creado por y en torno al antropólogo Gregory Bateson: Jay Haley, John Weakland, William Fry y Don Jackson, a los que posteriormente se unió Virginia Satir, realizan un desarrollo de la orientación sistémica familiar en la que proponen que, entre otros, un elemento importante de las relaciones es la comunicación y metacomunicación.

4 Para ampliar la bibliografía sobre la obra de Edward T. Hall puede visitar la siguiente página web: http://edwardthall.com/index.html

5 Citado por Pio E. Ricci Bitti y Santa Cortesi en Comportamento non verbale e comunicazione (1980).