8

Protocolo FEAP (Facial Expression Analysis Protocol)

RAFAEL LÓPEZ PÉREZ

FERNANDO GORDILLO LEÓN

UAN ENRIQUE SOTO CASTRO

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ NIETO

CRISTIAN SALOMONI

1. INTRODUCCIÓN

El paso del ámbito académico al ámbito aplicado o profesional es realmente complicado, en especial cuando hablamos de ciencias del comportamiento. En otros ámbitos (como la arquitectura, la ingeniería o la informática) existe una necesidad de conectar los desarrollos teóricos con las aplicaciones prácticas, en definitiva, en convertir el I+D en la última I, la innovación. Son ámbitos en los que se tiene claro que este paso de la teoría a la práctica radica en el desarrollo de herramientas de sencilla utilización por parte del usuario final.

Aunque el desarrollo de políticas de I+D+i no son habituales en la materia que tratamos en este manual, la unión de autores procedentes del ámbito académico y del ámbito profesional ha permitido que hoy pueda usted estar leyendo este capítulo. A lo largo de las páginas siguientes vamos a presentarle el desarrollo de un protocolo extremadamente sencillo, pero a la vez potente y útil.

Le presentamos a continuación el protocolo de análisis de expresión facial, que por proyección internacional hemos decidido llamar FEAP (Facial Expression Analysis Protocol). Tiene su sustento teórico en tres descubrimientos de gran importancia en la psicología moderna: la universalidad de la expresión facial de las emociones básicas, la existencia de vías neuronales diferenciadas para los movimientos faciales intencionados y los automáticos y los núcleos temáticos cognitivos asociados a las emociones. Pasemos a profundizar en la teoría que sustenta la herramienta.

2. SUSTENTO TEÓRICO DEL PROTOCOLO

2.1. Emociones básicas, categorización

En los primeros capítulos de este manual se hizo una profunda revisión del concepto de emoción; por tanto, en este punto sólo vamos a repasar el concepto de emoción básica como asunción teórica del protocolo FEAP, el cual sólo será válido si asumimos como cierta la clasificación discreta de las emociones. Por ello vamos a incidir nuevamente en la diferencia entre el estudio dimensional de la emoción y el estudio categorial.

En lo referente al estudio del proceso emocional, se puede decir que éste ha seguido dos direcciones diferentes. Por un lado, nos encontramos con el estudio dimensional de las emociones, que tiene su fundamentación en la existencia de importantes diferencias individuales en las emociones que las personas adultas llegan a desarrollar. En lugar de categorías discretas se utilizan dimensiones generales que definen el mapa de todas las posibles emociones que pueden ser desplegadas (Russell y Barrett, 1999). Por otro lado, encontramos el estudio de las emociones discretas o específicas, que parte de la existencia de características únicas y distintivas para cada categoría emocional, lo que permite hablar de emociones discretas a pesar de las diferencias individuales que surgen en el desarrollo personal de cada una de ellas (Ekman, 1984; Ekman et al., 1972; Izard, 1977; Tomkins, 1962, 1963).

En función de este doble camino en el estudio del proceso emocional, se pueden resumir las siguientes aportaciones:

a)En cuanto al estudio dimensional, se encuentra que entre los diferentes autores parece existir un acuerdo bastante generalizado a la hora de identificar las dimensiones que delimitan el campo afectivo. Estas dimensiones tienen un carácter bipolar y estarían definidas por tres ejes:

—El eje de valencia afectiva, que va de lo agradable a lo desagradable y permite diferenciar las emociones en función de que su tono hedónico sea positivo o negativo.

—El eje de activación, que va de la calma al entusiasmo y permite diferenciar las emociones por la intensidad de los cambios fisiológicos entre las condiciones de tranquilidad o relajación y de extrema activación o pánico incontrolable.

—El eje de control, que va del extremo controlador de la situación al extremo contrario de controlado por la situación, y permite diferenciar las emociones en función de quién ejerza el dominio: la persona o la situación desencadenante.

De estas tres dimensiones, las dos primeras son las que proporcionan el mayor nivel de discriminación (el 85 % del total).

Las propuestas dimensionales pueden, por tanto, dar explicación de un número infinito de estados emocionales y proporcionan un esquema para delimitar similitudes y diferencias entre las emociones (P. J. Lang, 1979).

Las dimensiones bipolares no son la única propuesta dimensional que se ha desarrollado. Gilboa y Revelle (1994) realizaron una investigación para comprobar la hipótesis de que la independencia de las emociones de tono hedónico positivo y negativo podría ser demostrada no sólo en la estructura, sino también en el patrón temporal de las respuestas emocionales. Los datos revelaron bastantes diferencias entre emociones positivas y negativas con respecto a su característica temporal: la duración de las emociones asociadas con sucesos negativos fue mayor que la asociada con sucesos positivos.

De este modo, existirían dos dimensiones unipolares para definir la valencia afectiva:

—Una dimensión formada por las emociones de tono hedónico negativo, las cuales son emociones desagradables que se experimentan cuando se bloquea una meta, se produce una amenaza o sucede una pérdida. Estas emociones también requieren la movilización de importantes recursos cognitivos y comportamentales, para ser empleados en la creación y elaboración de planes que resuelvan o alivien la situación.

—Una segunda dimensión formada por las emociones de tono hedónico positivo, las cuales son las emociones agradables que se experimentan cuando se alcanza una meta. En ellas es menos probable que se necesite la revisión de planes y otras operaciones cognitivas. Por esta razón se podría esperar que las emociones negativas sean más prolongadas en el tiempo que las positivas.

Las emociones positivas y las negativas se diferencian en la duración con respecto a la necesidad y en la urgencia de movilizar afrontamientos.

Por otro lado, las emociones no son totalmente negativas o positivas, sino que poseen en un cierto grado cualidades de ambas dimensiones.

Cabanac (2002) propone que el sentimiento o experiencia emocional depende de cuatro dimensiones que se combinan entre sí: la duración temporal del evento, la cualidad emocional, la intensidad de la situación y el grado de placer-displacer o hedonismo.

b)Emociones discretas. El estudio tiene su origen en el hecho de que al menos algunas emociones (las primarias) poseen características distintivas en alguno o en varios de sus elementos. Entre estas características, podemos contemplar:

—La correspondencia entre el tipo de afrontamiento y la propia forma emocional.

—La expresión facial que poseen algunas emociones será de carácter universal.

—Que presenten un procesamiento cognitivo propio y distintivo de las restantes emociones.

La orientación evolucionista propone la existencia de unas emociones primarias, que serían categorías emocionales primitivas (filogenética y ontogenéticamente) de carácter universal, a partir de las cuales se desarrollarían las demás emociones o emociones secundarias.

A nivel ontogenético, el desarrollo de las emociones está ligado a la maduración de los mecanismos y estructuras neurales que sustentan el proceso emocional. Unas cuantas emociones discretas emergen en los primeros momentos de la vida, entre las que se incluyen la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira; son las que se consideran emociones primarias (Ekman, 1992a, 2003b, 2003d), aunque hay una tendencia cada vez mayor a hablar de familia de emociones primarias. Más tarde, en la infancia intermedia, emergerán, fruto de la maduración y de los procesos sociales, otras emociones, como son la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos...

Cada una de las emociones primarias se corresponde con una función adaptativa y, además, poseen condiciones desencadenantes específicas y distintivas para cada una de ellas, un procesamiento cognitivo propio, una experiencia subjetiva característica, una comunicación no verbal distintiva y un afrontamiento diferente. Posiblemente, también se diferencien en la activación fisiológica (Cacioppo, Berntson, Larsen, Poehlmann e Ito, 2000).

Las emociones secundarias son fruto de la socialización y del desarrollo de capacidades cognitivas. También se denominan sociales, morales o autoconscientes. Estas emociones se corresponden con la culpa, la vergüenza, el orgullo, el azoramiento, la arrogancia, el bochorno, etc. La gran mayoría de los autores sitúa su aparición en torno a los dos años y medio y los tres años (Dunn, 2003). Son necesarias tres condiciones primarias para la aparición de estas emociones:

—La aparición de la identidad personal.

—El niño debe estar iniciando la internalización de ciertas normas sociales.

—Debe ser capaz de evaluar su identidad personal de acuerdo a estas normas.

Desde esta perspectiva, las emociones primarias se asemejan a los colores primarios azul, rojo y amarillo, a partir de cuya mezcla se obtendrían todos los demás colores y matices, es decir, las emociones secundarias, las cuales podrán adoptar matices en función de la cultura y la propia historia personal.

Las emociones primarias tienen características que las diferencian de los restantes fenómenos afectivos, como son: la presencia de las mismas en otros primates, poseer señales universales distintivas, tener situaciones desencadenantes particulares, fisiología distintiva, procesamiento automático, apariencia distintiva de desarrollo, aparición rápida, duración breve, ocurrencia inesperada y tener una experiencia subjetiva característica (Ekman, 1999).

Una vez aceptada la teoría de la universalidad de la emoción, podemos asumir que:

a)Existe una expresión facial prototípica de cada emoción básica.

b)Esta expresión nos servirá como modelo de comparación con la expresión facial del sujeto objeto de análisis.

Antes de continuar conviene revisar nuevamente las unidades de acción que, según el sistema de codificación EMFACS (véase capítulo 2), se ven involucradas en cada una de las emociones básicas (Fernández-Abascal y Chóliz, 2001).

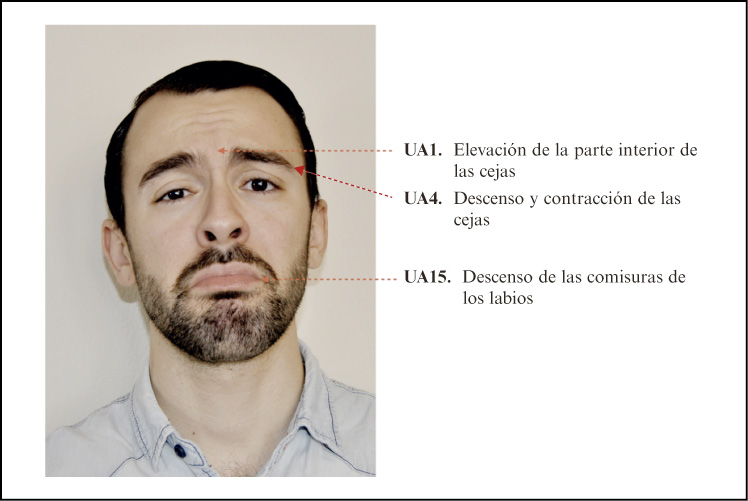

Tristeza (véase figura 8.1)

Figura 8.1.—Codificación de la expresión facial de tristeza. © Fundación Universitaria Behavior & Law. Material utilizado por el profesor Cristian Salomoni en las clases del máster en Comportamiento no verbal y detección de la mentira.

En la expresión facial de la emoción de tristeza se presentan las siguientes unidades de acción:

—UA1. Elevación de la parte interior de las cejas.

—UA4. Descenso y contracción de las cejas.

—UA15. Descenso de las comisuras de los labios.

Adicionalmente, pueden presentarse las unidades de acción:

—UA6. Elevación de las mejillas.

—UA11. Acentuación del pliegue nasolabial.

—UA54. Inclinación de la cabeza.

—UA64. Mirada hacia abajo.

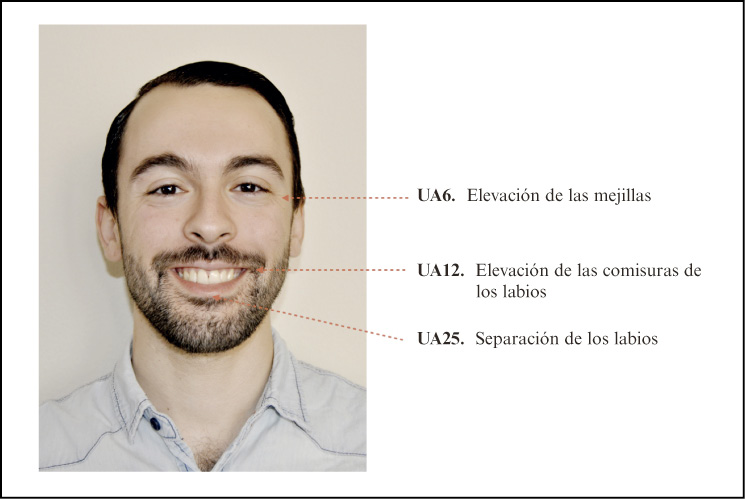

Alegría (véase figura 8.2)

Figura 8.2.—Codificación de la expresión facial de alegría. © Fundación Universitaria Behavior & Law. Material utilizado por el profesor Cristian Salomoni en las clases del máster en Comportamiento no verbal y detección de la mentira.

En la expresión facial de la emoción de alegría se presentan las siguientes unidades de acción:

—UA6. Elevación de las mejillas.

—UA12. Elevación de las comisuras de los labios.

—UA25. Separación de los labios.

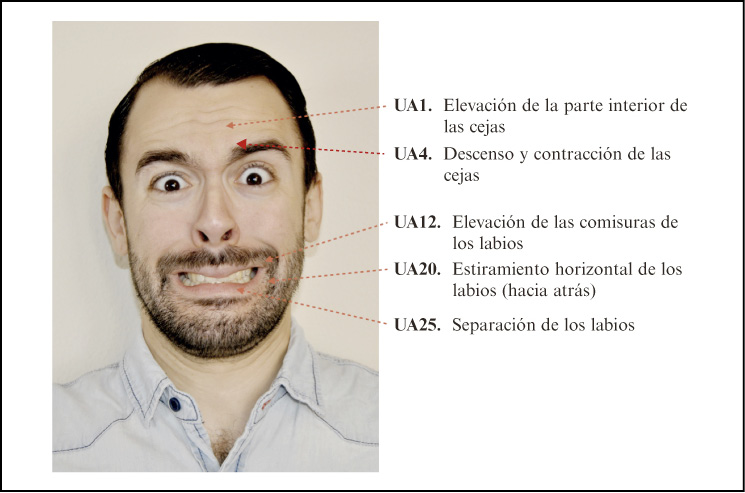

Miedo (véase figura 8.3)

Figura 8.3.—Codificación de la expresión facial de miedo. © Fundación Universitaria Behavior & Law. Material utilizado por el profesor Cristian Salomoni en las clases del máster en Comportamiento no verbal y detección de la mentira.

En la expresión facial de la emoción de miedo se presentan las siguientes unidades de acción:

—UA1. Elevación de la parte interior de las cejas.

—UA4. Descenso y contracción de las cejas.

—UA12. Elevación de las comisuras de los labios.

—UA20. Estiramiento horizontal de los labios (hacia atrás).

—UA25. Separación de los labios.

Adicionalmente, pueden presentarse las unidades de acción:

—UA2. Elevación de la parte exterior de las cejas.

—UA5. Elevación del párpado superior.

—UA26. Descenso de la mandíbula.

—UA27. Descenso de la mandíbula con apertura de la boca.

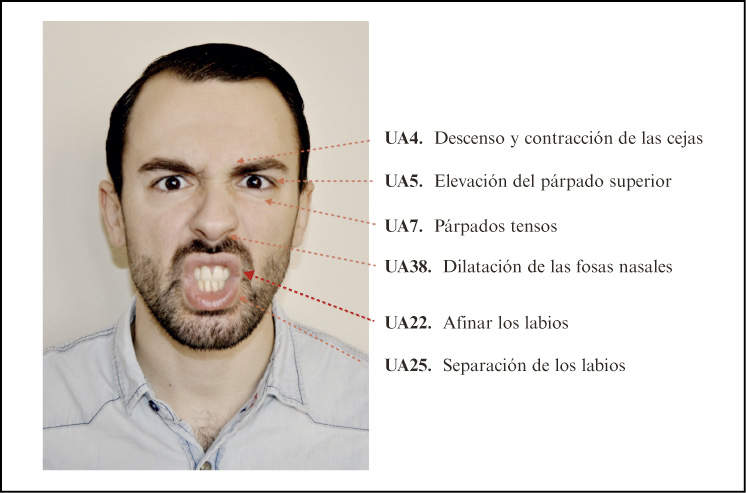

Ira (véanse figuras 8.4 y 8.5)

Figura 8.4.—Codificación de la expresión facial de ira. © Fundación Universitaria Behavior & Law. Material utilizado por el profesor Cristian Salomoni en las clases del máster en Comportamiento no verbal y detección de la mentira.

Figura 8.5.—Codificación de la expresión facial de ira, configuración alternativa. © Fundación Universitaria Behavior & Law. Material utilizado por el profesor Cristian Salomoni en las clases del máster en Comportamiento no verbal y detección de la mentira.

En la expresión facial de la emoción de ira se presentan las siguientes unidades de acción:

—UA4. Descenso y contracción de las cejas.

—UA5. Elevación del párpado superior.

—UA7. Párpados tensos.

—UA17. Elevación de la barbilla.

—UA23. Afinar los labios.

—UA24. Apretar los labios.

—UA38. Dilatación de las fosas nasales.

Adicionalmente, pueden presentarse las unidades de acción:

—UA10. Elevación del labio superior.

—UA22. Labios en embudo.

—UA25. Separación de los labios.

—UA26. Descenso de la mandíbula.

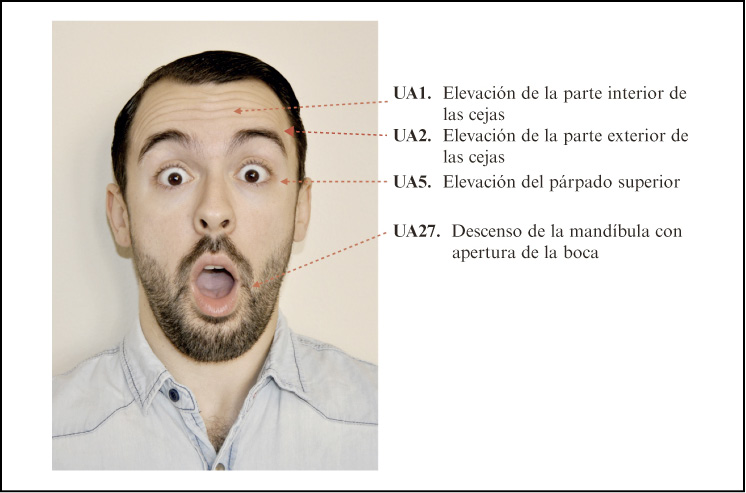

Sorpresa (véase figura 8.6)

Figura 8.6.—Codificación de la expresión facial de sorpresa. © Fundación Universitaria Behavior & Law. Material utilizado por el profesor Cristian Salomoni en las clases del máster en Comportamiento no verbal y detección de la mentira.

En la expresión facial de la emoción de sorpresa se presentan las siguientes unidades de acción:

—UA1. Elevación de la parte interior de las cejas.

—UA2. Elevación de la parte exterior de las cejas.

—UA5. Elevación del párpado superior.

—UA27. Descenso de la mandíbula con apertura de la boca.

Adicionalmente, puede presentarse la unidad de acción:

—UA7. Párpados tensos.

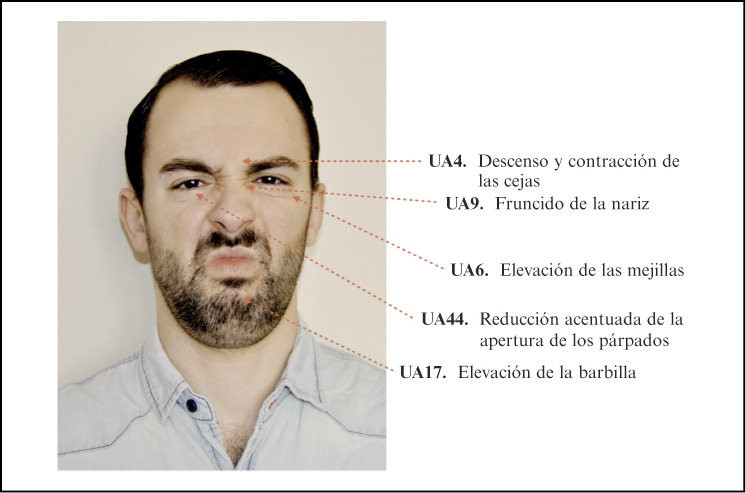

Asco (véase figura 8.7)

Figura 8.7.—Codificación de la expresión facial de asco. © Fundación Universitaria Behavior & Law. Material utilizado por el profesor Cristian Salomoni en las clases del máster en Comportamiento no verbal y detección de la mentira.

En la expresión facial de la emoción de asco se presentan las siguientes unidades de acción:

—UA4. Descenso y contracción de las cejas.

—UA6. Elevación de las mejillas.

—UA9. Fruncido de la nariz.

—UA17. Elevación de la barbilla.

—UA44. Reducción acentuada de la apertura de los párpados.

Adicionalmente, pueden presentarse las unidades de acción:

—UA10. Elevación del labio superior.

—UA15. Descenso de las comisuras de los labios.

—UA16. Descenso del labio inferior.

—UA25. Separación de los labios.

—UA26. Descenso de la mandíbula.

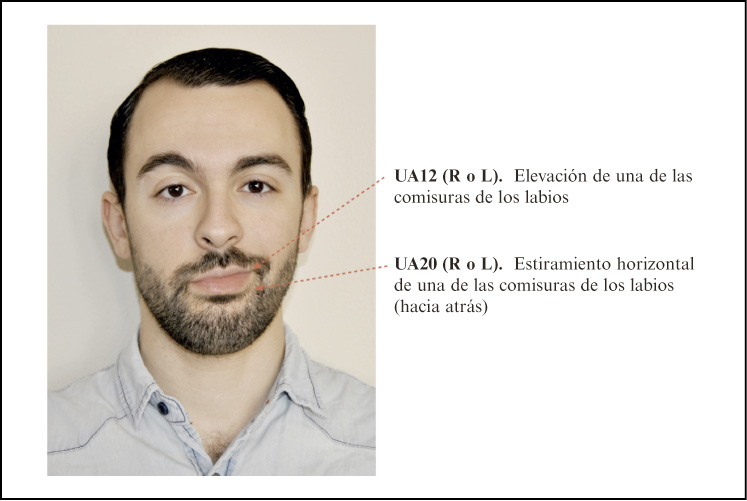

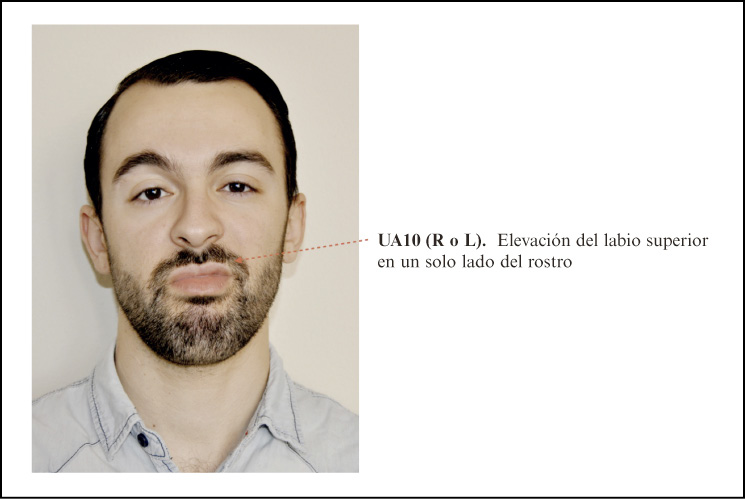

Desprecio

Las iniciales R/L significan que el movimiento es unilateral, produciéndose sólo en el lado derecho (R) de la cara o en el lado izquierdo (L) (véanse figuras 8.8 y 8.9). En la expresión facial de desprecio se presentan las siguientes unidades de acción y sus variantes:

Variante 1

—UA12 (R o L). Elevación de una de las comisuras de los labios.

—UA24. Apretar los labios.

Variante 2

—UA20 (R o L). Estiramiento horizontal de una de las comisuras de los labios (hacia atrás).

—UA24. Apretar los labios.

Variante 3

—UA10 (R o L). Elevación del labio superior en un solo lado del rostro.

Figura 8.8.—Codificación de la expresión facial de desprecio. © Fundación Universitaria Behavior & Law. Material utilizado por el profesor Cristian Salomoni en las clases del máster en Comportamiento no verbal y detección de la mentira.

Figura 8.9.—Codificación de la expresión facial de desprecio, configuración alternativa. © Fundación Universitaria Behavior & Law. Material utilizado por el profesor Cristian Salomoni en las clases del máster en Comportamiento no verbal y detección de la mentira.

Una de las últimas inclusiones en el catálogo de emociones básicas ha sido la emoción de desprecio. Hoy en día existe aún un gran debate acerca de su inclusión en este exclusivo grupo de emociones. La expresión facial corresponde a un apretado y elevación unilateral del labio (Ekman y Friesen, 1986; Ekman y Heider, 1988; Matsumoto, 1992) que corresponde a la variante 1 presentada anteriormente. Matsumoto (2004), en su trabajo de revisión de diferentes investigaciones, plantea que la controversia acerca de la universalidad de la expresión facial de la emoción de desprecio surge de la existencia de diversos estudios que no avalan la tesis de su reconocimiento universal. En especial, en personas de habla inglesa, no existe un suficiente acuerdo en el reconocimiento de la expresión facial de desprecio. Ahora bien, parece ser que el problema es realmente la etiqueta lingüística de «desprecio» (en inglés, contempt) seleccionada para nombrar a esta emoción. A la hora de etiquetar la emoción no existe una alta tasa de acuerdo entre los observadores. Matsumoto aporta investigaciones en su revisión que, cuando piden unir una determinada expresión facial de desprecio con una situación de crítica u oposición a otra persona, de superioridad moral hacia alguien, de contacto social desagradable o de situaciones de violación de normas morales, aparece una alta tasa de acuerdo. Es decir, sí se asocia universalmente la expresión facial de desprecio con situaciones que elicitan ésta emoción, pero no está claro el acuerdo en llamarla contempt.

Por otro lado, Matsumoto (2004) apunta a un problema metodológico en las investigaciones que no avalan la universalidad en el reconocimiento de la emoción de desprecio, ya que estos estudios utilizaron una respuesta cerrada con un pequeño número de alternativas a elegir. En el caso de investigaciones en el cual el número de alternativas de elección es amplio, sí aparece un alto grado de acuerdo, incluso en el uso de la etiqueta contempt.

2.2. Vías diferenciadas

Una vez asumimos la existencia de emociones básicas, cuya expresión facial es universal, debemos plantearnos si existen diferencias entre las expresiones faciales realizadas de manera consciente, en las cuales se implica un alto procesamiento cognitivo, y las expresiones faciales espontáneas, reactivas, fruto de la experiencia emocional, en las cuales se implica un bajo nivel cognitivo. En este sentido, existe una diferencia fundamental entre la emoción espontánea y la intencionada que nos hace pensar que pueden existir a su vez diferencias observables en su expresión facial. Se trata del sustrato neurológico que subyace a ambos tipos de expresión.

La investigación sobre el procesamiento neurocognitivo de las emociones plantea la existencia de dos vías diferenciadas a nivel cerebral para procesar la emoción. Una de ellas es la vía lenta sensorio-talámica-cortical, la otra es la vía rápida sensorio-talámica-límbica (LeDoux, 2000). La vía rápida corresponde a un procesamiento rígido y automático que actúa sobre el sistema nervioso autónomo y podrá desencadenar en una determinada expresión de la emoción. La existencia de esta vía parece ser debida al importante papel que tienen las emociones en la supervivencia y a la importancia de la reacción inmediata frente a determinados estímulos. La vía lenta realiza procesamientos complejos y precisos, radicados principalmente en la corteza cerebral.

Cada vez que percibimos un estímulo emocional se ponen las dos vías en funcionamiento, es decir, la información emocional es procesada en forma paralela (Adolphs, Tranel y Damasio, 2003; Dalgleish, 2004).

Ceric (2012), por su parte, buscó evaluar cómo influye el contexto emocional en el procesamiento de estímulos emocionales. Prueba cómo interactúan las vías de procesamiento paralelo, mediante técnicas electrofisiológicas y de registro conductual, en una tarea de reconocimiento de incongruencias. Los resultados apoyan la hipótesis de vías segregadas que se influyen mutuamente para la elaboración de una respuesta contextuada.

En una reciente investigación, Barlett et al. (2014) comprueban la existencia de dos vías motoras que controlan el movimiento facial. Un sistema motor extrapiramidal subcortical lleva expresiones faciales espontáneas de emociones sentidas, y un sistema motor piramidal cortical controla las expresiones faciales voluntarias. Esto permite a los seres humanos simular las expresiones faciales de las emociones no sentidas, pudiendo ser su simulación tan exitosa que se puede engañar a la mayoría de los observadores.

Respecto a la existencia de las dos vías diferenciadas, es importante prestar atención a recientes investigaciones (Pessoa y Adolphs, 2010) que plantean que no son vías independientes, sino que existe un gran número de interconexiones cognitivo-emocionales. No obstante, parece que, aun asumiendo que no existe tanta independencia entra ambas vías como pueda plantearse por otros autores, la participación de la amígdala sobre la respuesta conductual automática está demostrada.

En definitiva, el proceso neuronal subyacente de las expresiones faciales de las emociones espontáneas será diferente del de aquellas expresiones realizadas con carácter intencionado. Esto podrá dar lugar a diferencias observables en la expresión facial.

2.3. Núcleos temáticos

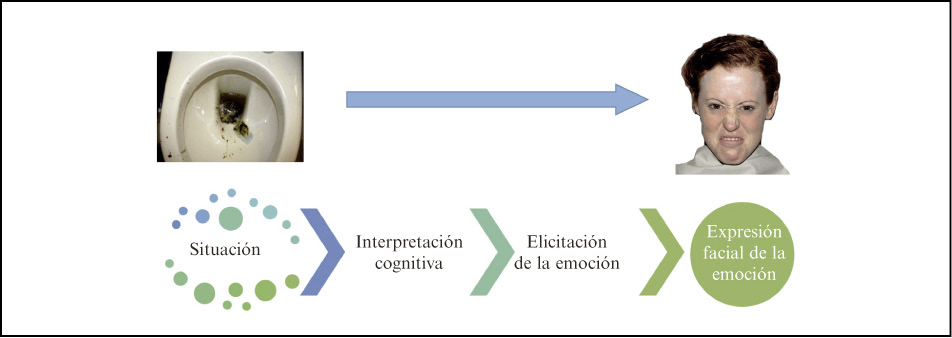

El tercer aspecto fundamental para sustentar el protocolo de análisis es la asunción de que ante ciertas interpretaciones cognitivas se elicitarán determinadas emociones, y que esto se producirá de manera genérica en cualquier ser humano, por ejemplo, con la interpretación cognitiva de la situación «tener que comerse un vómito» surgirá de manera general en cualquiera de nosotros la emoción de asco. Es decir, que ciertas situaciones generan una determinada interpretación cognitiva, y ésta, a su vez, una determinada emoción, y que esta cognición y esta emoción serán comunes a cualquier miembro de nuestra especie.

Todo ello procede de la teoría cognitiva-motivacional-relacional de la emoción que recoge las propuestas hechas por Richard Lazarus a lo largo de los años noventa (Lazarus, 1991, 1999), incluyendo en su última revisión pequeños, pero nuevos, cambios (Lazarus, 2001) que añade a propuestas anteriores, como el trabajo realizado junto a Craig Smith (1993).

Es interesante analizar brevemente una de las últimas aproximaciones hechas por el autor, la cual tiene como punto de partida la identificación de seis componentes básicos en el proceso de valoración. Estos componentes básicos de la valoración forman parte de los dos procesos de valoración básicos que Lazarus y Folkman (1984) propusieron: la valoración primaria y la valoración secundaria.

Los componentes de la valoración primaria serían tres: la relevancia de las metas, la congruencia de las metas y el tipo de implicación del ego.

Los dos primeros han sido asumidos tras el trabajo realizado junto a Smith (1993):

—La relevancia de las metas se refiere a la importancia que la persona entiende que la situación tiene.

—La congruencia de la metas se refiere al grado con el que las condiciones de la situación o evento al que se enfrenta la persona facilitan alcanzar aquello que quiere.

—El tercer componente de esta valoración primaria, la implicación del ego, deriva de la relación que la situación evaluada tiene con aquellos compromisos y metas que son centrales en la identificación de uno mismo, por lo que este componente va a ser fundamental en la definición de las características cualitativas de la respuesta emocional y también en la intensidad de la misma. Así, Lazarus (1991) ha identificado algunos tipos de implicación del ego que son característicamente influyentes en determinadas respuestas emocionales. Por ejemplo, en la ira y en el orgullo la implicación del ego va estar fundamentalmente vinculada a ideas que afectan a la estima social y personal; en la culpa, a valores morales, y en la vergüenza, a ideas sobre uno mismo.

En la valoración secundaria, que es el proceso cognitivo que media en la respuesta emocional de acuerdo con las opciones de afrontamiento que la persona identifica que tiene para hacer frente a la situación y a la propia respuesta emocional, existirían también otros tres componentes, que son la valoración sobre el agente culpable, responsable o acreedor de un resultado, el potencial de afrontamiento y las expectativas futuras:

—En la valoración sobre el agente culpable o acreedor de la situación se requiere un juicio sobre qué o quién es responsable del daño, la amenaza, el desafío o el beneficio que acarrea esa situación.

—El potencial de afrontamiento valora, desde las convicciones personales, la posibilidad de, exitosamente, aminorar o eliminar un daño o una amenaza, superar un desafío o alcanzar o mantener un beneficio. En el trabajo realizado junto a Smith (1993) se partía de una distinción entre afrontamiento dirigido a la emoción y afrontamiento dirigido a la situación.

—La expectativa futura valora la probabilidad y la dirección de que, en el futuro, se dé un cambio, ya sea mejorando o empeorando la situación.

El contenido de la valoración secundaria gira en torno a tres temas, como son el daño/pérdida, la amenaza y el desafío (Lazarus, 1966, 1981; Lazarus y Laumier, 1978), a los que Lazarus (1993) ha añadido el de beneficio, de manera que estos cuatro temas se convierten en variables antecedentes al proceso de valoración y están definidos por las propias características ambientales. Lazarus reconoce también otro tipo de variables antecedentes al proceso de valoración que son de carácter personal y tienen que ver con los deseos y las creencias de la propia persona.

Los procesos de valoración se convierten para Lazarus en cogniciones verdaderamente emocionales o calientes, frente a otros procesos cognitivos, como, por ejemplo, las atribuciones, que tendrían en el proceso emocional una función más fría y abstracta, fundamentalmente por estar más alejadas de las cuestiones motivacionales (Lazarus y Smith, 1988; C. A. Smith, Haynes, Lazarus, y Pope, 1993).

El significado general, que es fruto del análisis de valoración, es un objeto de estudio fundamental para Lazarus, para quien el análisis de los componentes de la valoración se queda en un estadio demasiado elemental para comprender el proceso emocional, y conduce a ignorar el fenómeno en favor de las partes que lo componen (Lazarus, 1998). Este nivel superior de análisis permite la identificación de los núcleos temáticos relacionados con cada emoción (Lazarus, 1991), que tienen una fuerte base motivacional y revelan el significado prototípico que caracteriza a cada emoción. Por tanto, el significado del núcleo temático relacionado con cada emoción es identificado como característico en las situaciones en que aparece esa emoción. Este significado general asociado a cada emoción también permite explicar determinadas respuestas emocionales que parecen instantáneas y que se dan ante condiciones altamente complejas de situaciones, lo que sería más difícil de explicar desde un análisis inferior (Lazarus, 2001). En la tabla 8.1 se recogen algunos de los núcleos temáticos relacionados para algunas de las emociones sobre las que existe un mayor acuerdo.

De cara a entender mejor las diferentes situaciones y núcleos temáticos de las emociones básicas que dan lugar a cada una de las emociones básicas será de gran ayuda la recopilación realizada por Chóliz (2005) sobre felicidad, ira, miedo, tristeza, sorpresa y asco. A continuación presentamos al lector un resumen de las características, los instigadores, los procesos cognitivos asignados y la experiencia subjetiva recogidos por él. Para acceder al documento completo y comprobar las fuentes ofrecidas por el autor, el lector podrá seguir el enlace reflejado en las referencias:

TABLA 8.1

Núcleos temáticos relacionados para cada emoción (Lazarus, 1991, 2001)

|

Ira |

Ofensa contra uno mismo o lo suyo. |

|

Ansiedad |

Incertidumbre, amenaza. |

|

Culpa |

Habiendo transgredido una norma moral. |

|

Vergüenza |

Mostrar un defecto de acuerdo con ideales propios. |

|

Tristeza |

Pérdida irrevocable. |

|

Celos |

Resentimiento ante la amenaza o pérdida de un afecto o favor de otro que cambie hacia un tercero. |

|

Asco |

Notar o estar demasiado cerca de un objeto o idea desagradable. |

|

Felicidad |

Progreso razonable hacia la consecución de una meta. |

|

Orgullo |

Alcanzar una de las implicaciones del ego siendo el responsable de ese logro. |

Felicidad (el autor no presenta la emoción de alegría, y sí la felicidad)

a)Características:

—La felicidad favorece la recepción e interpretación positiva de los diversos estímulos ambientales. No es fugaz, como el placer, sino que pretende una estabilidad emocional duradera.

b)Instigadores:

—Logro, consecución exitosa de los objetivos que se pretenden.

—Congruencia entre lo que se desea y lo que se posee, entre las expectativas y las condiciones actuales y en la comparación con los demás.

c)Procesos cognitivos implicados:

—Facilita la empatía, lo que favorecerá la aparición de conductas altruistas.

—Favorece el rendimiento cognitivo, solución de problemas y creatividad, así como el aprendizaje y la memoria.

—Dicha relación, no obstante, es paradójica, ya que estados muy intensos de alegría pueden ralentizar la ejecución e incluso pasar por alto algún elemento importante en solución de problemas, y puede interferir con el pensamiento creativo.

d)Experiencia subjetiva:

—Estado placentero, deseable, sensación de bienestar.

—Sensación de autoestima y autoconfianza.

Ira

a)Características:

—La ira es el componente emocional del complejo AHI (Agresividad-Hostilidad-Ira). La hostilidad hace referencia al componente cognitivo, y la agresividad al conductual. Dicho síndrome está relacionado con trastornos psicofisiológicos, especialmente las alteraciones cardiovasculares.

b)Instigadores:

—Estimulación aversiva, tanto física o sensorial como cognitiva.

—Condiciones que generan frustración, interrupción de una conducta motivada, situaciones injustas o atentados contra valores morales.

—Extinción de la operante, especialmente en programas de reforzamiento continuo.

—Inmovilidad, restricción física o psicológica.

c)Procesos cognitivos implicados:

—Focalización de la atención en los obstáculos externos que impiden la consecución del objetivo o son responsables de la frustración.

—Obnubilación, incapacidad o dificultad para la ejecución eficaz de procesos cognitivos.

d)Experiencia subjetiva:

—Sensación de energía e impulsividad y necesidad de actuar de forma intensa e inmediata (física o verbalmente) para solucionar de forma activa la situación problemática.

—Se experimenta como una experiencia aversiva, desagradable e intensa. Relacionada con la impaciencia.

Miedo

a)Características:

—El miedo y la ansiedad quizá sean las emociones que han generado mayor cantidad de investigación y sobre las que se ha desarrollado un arsenal de técnicas de intervención desde cualquier orientación teórica en psicología. El componente patológico son los trastornos por ansiedad relacionados con una reacción de miedo desmedida e inapropiada. Es una de las reacciones que produce mayor cantidad de trastornos mentales, conductuales, emocionales y psicosomáticos. La distinción entre ansiedad y miedo podría concretarse en que la reacción de miedo se produce ante un peligro real y la reacción es proporcionada a éste, mientras que la ansiedad es desproporcionadamente intensa con la supuesta peligrosidad del estímulo.

b)Instigadores:

—Situaciones potencialmente peligrosas o estímulos condicionados que producen respuestas condicionadas de miedo. Los estímulos condicionados a una reacción de miedo pueden ser de lo más variado y, por supuesto, carecer objetivamente de peligro.

—Situaciones novedosas y misteriosas, especialmente en niños.

—Abismo visual en niños, así como altura y profundidad.

—Procesos de valoración secundaria que interpretan una situación como peligrosa.

—Dolor y anticipación del dolor.

—Pérdida de sustento y, en general, cambio repentino de estimulación.

c)Procesos cognitivos implicados:

—Valoración primaria: amenaza. Valoración secundaria: ausencia de estrategias de afrontamiento apropiadas.

—Reducción de la eficacia de los procesos cognitivos, obnubilación.

—Focalización de la percepción casi con exclusividad en el estímulo temido.

d)Experiencia subjetiva:

—Se trata de una de las emociones más intensas y desagradables.

—Genera aprensión, desasosiego y malestar.

—Preocupación, recelo por la propia seguridad o por la salud.

—Sensación de pérdida de control.

Tristeza

a)Características:

—Aunque se considera tradicionalmente como una de las emociones displacenteras, no siempre es negativa. Existe gran variabilidad cultural e incluso algunas culturas no poseen palabras para definirla.

b)Instigadores:

—Separación física o psicológica, pérdida o fracaso.

—Decepción, especialmente si se han desvanecido las esperanzas puestas en algo.

—Situaciones de indefensión, ausencia de predicción y control. La tristeza aparece después de una experiencia en la que se genera miedo debido a que la tristeza es el proceso oponente del pánico y de la actividad frenética.

—Ausencia de actividades reforzadas y conductas adaptativas.

—Dolor crónico.

c)Procesos cognitivos implicados:

—Valoración de pérdida o daño que no puede ser reparado.

—Focalización de la atención en las consecuencias a nivel interno de la situación.

—La tristeza puede inducir un proceso cognitivo característico de depresión (tríada cognitiva, esquemas depresivos y errores en el procesamiento de la información) que son los factores principales en el desarrollo de dicho trastorno emocional.

d)Experiencia subjetiva:

—Desánimo, melancolía o desaliento.

—Pérdida de energía.

Sorpresa

a)Características:

—Se trata de una reacción emocional neutra que se produce de forma inmediata ante una situación novedosa o extraña y se desvanece rápidamente, dejando paso a las emociones congruentes con dicha estimulación.

b)Instigadores:

—Estímulos novedosos débiles o moderadamente intensos, acontecimientos inesperados.

—Aumento brusco de la estimulación.

—Interrupción de la actividad que se está realizando en ese momento.

c)Procesos cognitivos implicados:

—Atención y memoria de trabajo dedicadas a procesar la información novedosa.

—En general, incremento de la actividad cognitiva.

d)Experiencia subjetiva:

—Estado transitorio. Aparece rápidamente y es de duración momentánea para dar paso a una reacción emocional posterior.

—Mente en blanco momentáneamente.

—Reacción afectiva indefinida, aunque agradable. Las situaciones que provocan sorpresa no se recuerdan tan agradablemente como las que provocan felicidad, pero sí más que las que provocan ira, tristeza, asco o miedo.

—Sensación de incertidumbre por lo que va a acontecer.

Asco

a)Características:

—El asco es una de las reacciones emocionales en las que las sensaciones fisiológicas son más patentes. La mayoría de las reacciones de asco se generan por condicionamiento interoceptivo. Está relacionado con trastornos del comportamiento, tales como la anorexia y la bulimia, pero puede ser el componente terapéutico principal de los tratamientos basados en condicionamiento aversivo, tales como la técnica de fumar rápidamente.

b)Instigadores:

—Estímulos desagradables (químicos fundamentalmente) potencialmente peligrosos o molestos.

—Estímulos condicionados aversivamente. Los estímulos incondicionados suelen ser olfativos o gustativos.

c)Experiencia subjetiva:

—Necesidad de evitación o alejamiento del estímulo. Si el estímulo es oloroso o gustativo, aparecen sensaciones gastrointestinales desagradables, tales como la náusea.

Sobre la emoción de asco, cabe destacar, las aportaciones de Chapman y Anderson (2012). Los autores realizan una clasificación de diferentes tipos de asco, su desencadenante y la función hipotética que cumplen:

a)Desagrado. Aparece ante sabores desagradables, especialmente amargos, y tiene como función evitar toxinas perniciosas para el ser humano.

b)Asco físico:

—Asco como tal (core disgust). Aparece ante la presencia de heces, vómitos, ratas, gusanos y alimentos en mal estado, y tiene como función evitar la infección a través de la vía oral.

—Asco a lesiones y sangre. Aparece ante la presencia de lesiones, sangre o deformidades corporales, y su función es evitar la infección.

—Asco interpersonal. Aparece ante el contacto interpersonal con personas enfermas no familiares y su función es la de evitar la infección.

—Asco sexual. Aparece por contacto sexual con personas muy ancianas o muy jóvenes, género erróneo o la especie equivocada, y su función será evitar comprometer la aptitud reproductiva.

c)Asco moral. Aparece ante una violación de las normas sociales y morales y su función sería la de evitar compañeros de interacción inadecuados.

Hemos dejado para el final el núcleo cognitivo asociado a la emoción de desprecio, ya que existe poca literatura acerca del desencadenante cognitivo de esta emoción. En cualquier caso, todo apunta a las siguientes situaciones:

a)Eventos relacionados con la crítica u oposición a otra persona, en particular superioridad moral hacia alguien (Keltner y Haidt, 1999).

b)Contacto social desagradable o de oposición, lucha o crítica (Keltner y Haidt, 1999).

c)Las situaciones de violación de normas morales (Rozin, Lowery, Imada y Haidt, 1999).

Con la revisión de lo anteriormente expuesto, el lector tendrá una imagen clara de que una situación concreta desencadena una determinada emoción, por la cual cabría esperar que existiese una determinada expresión facial asociada.

Figura 8.10.—Ejemplo de núcleo temático asociado a la emoción de asco y su expresión facial. Fotografía estímulo tomada de Marchewka, Z˙urawski, Jednoróg y Grabowska (2014). Fotografía expresión facial tomada de Tottenham et al. (2009).

3. EL PROTOCOLO

3.1. Qué es y qué no es

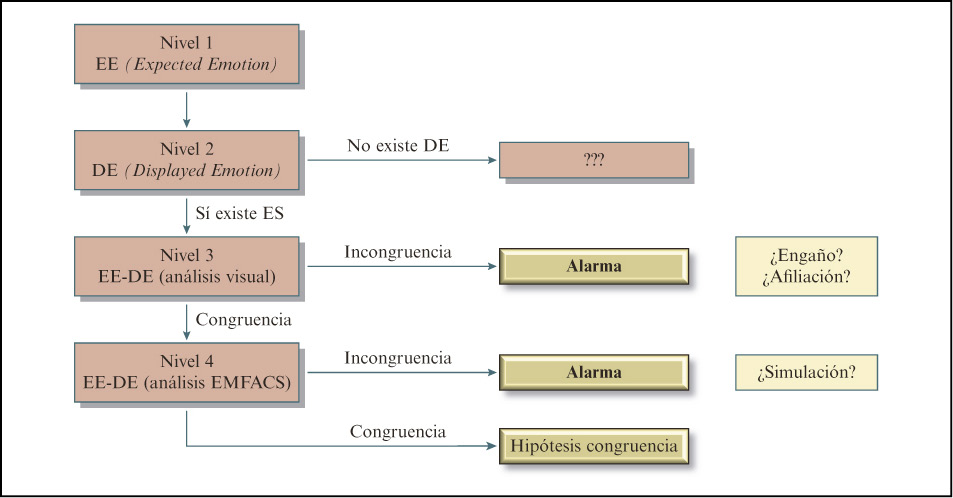

Antes de entrar en el desarrollo del protocolo, queremos dedicar unas líneas a la contextualización de esta herramienta dentro del ámbito de la detección del engaño. Hemos de decir con claridad que este protocolo no es una herramienta para detectar el engaño, es una herramienta para detectar la congruencia o incongruencia en la expresión facial emocional. Esto, en muchos casos, puede ir unido a una intención de engaño, pero debemos asumir que no existe evidencia científica suficiente para valorar en qué casos sí será asimilable a un engaño y en qué casos no. Por este motivo, este protocolo será de gran interés para en analista, pero, siendo conservadores en nuestras conclusiones, deberemos plantear que la detección de una incongruencia será una señal de alarma y no un indicador de mentira. Esta señal de alarma guiará al investigador en la búsqueda de evidencias sobre la verdad o mentira que subyace al testimonio del sujeto objeto de análisis (R. M. López, Soto, Gordillo y Pérez Nieto, 2014).

Incluso Porter y Ten Brinke (2008) plantean un debate acerca de los falsos positivos que pueden presentarse al utilizar el análisis de la expresión facial como herramienta de detección del engaño. La presencia de una expresión facial incongruente en determinadas expresiones genuinas puede llevar a malinterpretar que la emoción está siendo simulada (falso positivo), si bien los autores tienen claro que «la documentación empírica de las expresiones emocionales inconsistentes en las expresiones faciales simuladas ofrece nuevas e interesantes posibilidades de hacer avanzar el conocimiento científico de la emoción humana, y, esperamos, conducirá a las reformas necesarias en la formación dentro del ámbito forense y de seguridad».

3.2. Desarrollo del protocolo

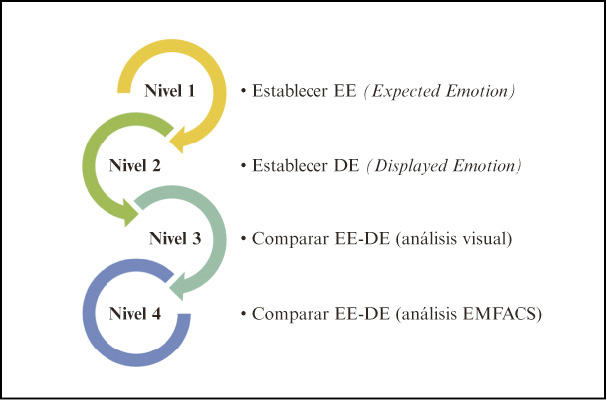

El protocolo FEAP se estructura a lo largo de cuatro fases consecutivas de muy sencilla elaboración (véase figura 8.11).

Figura 8.11.—Niveles de análisis del protocolo FEAP.

Será aplicable al análisis de uno o varios sujetos en la búsqueda de la congruencia emocional. El protocolo se desarrolla de la siguiente manera:

—Fase 1. Emoción esperada, o Expected Emotion (EE).

En esta fase, aplicando lo planteado en las páginas anteriores, analizaremos los núcleos temáticos de la emoción en la búsqueda de la emoción que supuestamente debería elicitarse en la situación determinada que están experimentando el/los sujeto/s objeto de análisis. Por ejemplo, según los núcleos temáticos, ante la pérdida de un ser querido la emoción prototípica que debería aparecer sería la tristeza y, unida a ella, su expresión facial. Ante una ofensa o acusación falsa aparecería la ira (en forma de indignación). Ante la consecución de un logro, la alegría. Y así, en cada una de las situaciones, atendiendo a la interpretación cognitiva de ésta, plantearemos la EE.

—Fase 2. Emoción mostrada, o Displayed Emotion (DE).

En esta fase tendremos que determinar cuál la expresión facial que el sujeto en cuestión muestra en su rostro. Se trata simplemente de analizar qué vemos y cuál es la expresión emocional que aparece en los sujetos objeto de análisis.

Un caso de especial atención ocurrirá cuando el sujeto no exprese en el rostro ninguna emoción. Esta posibilidad debe llevarnos a analizar el motivo de la inexistencia de la expresión facial. Debemos valorar desde causas relativas a posibles trastornos, alexitimia, trastornos del espectro autista, psicopatía, etc., hasta causas de origen físico como parálisis facial o utilización de toxina botulínica.

En el caso de inexistencia de DE, no podremos utilizar el presente protocolo. En cualquier caso, la reflexión sobre este hecho, propiciada por el intento de utilizar el protocolo, podrá arrojarnos información de vital importancia.

—Fase 3. Comparación visual.

Una vez establecido lo que debería haber (EE) y lo que realmente hay (DE), es decir, lo que observamos en el rostro de la persona objeto de análisis, podemos concluir un primer nivel de congruencia-incongruencia. Planteamos en este protocolo un primer análisis visual y rápido que tan sólo necesite de unos minutos y de una breve reflexión aplicando la óptica de la emoción. Planteamos el análisis rápido porque hemos comprobado que, en multitud de situaciones de la vida real, en este primer nivel ya aparece una incongruencia y, por tanto, una señal de alarma.

—Fase 4. Análisis fino.

Si en la fase 3 comprobamos que existe congruencia emocional, no deberemos darlo aún por válido. Pasaremos entonces a la fase 4, en la cual realizaremos un análisis fino comprobando las unidades de acción presentes. Utilizando el sistema FACS y el EMFACS, analizaremos detalladamente la DE para comprobar que las unidades de acción presentes en el rostro de la persona analizada se corresponden con las unidades de acción que están presentes en una expresión facial correctamente realizada, una expresión prototípica.

Si la expresión facial prototípica de la EE coincide con la expresión facial de la DE, deberemos entender que existe congruencia emocional en la conducta desarrollada por el sujeto; en caso contrario, deberíamos plantear la hipótesis de simulación emocional.

Veamos a continuación algunos ejemplos extraídos de casos reales.

Figura 8.12.—Desarrollo del protocolo FEAP.

EJEMPLO 1. Situación: aparece el cuerpo sin vida de una niña. Este hecho es comunicado a los padres. A las pocas horas se procede al registro del domicilio familiar en búsqueda de indicios sobre la muerte de la niña. La madre está presente en el registro:

—Fase 1. EE. Dada la pérdida irreparable que plantea la situación, la emoción prototípica que debe aparecer será la tristeza.

—Fase 2. DE. Se analiza el material audiovisual existente y se llega a la conclusión de que la emoción mostrada en ese momento es de alegría.

—Fase 3. Comparación rápida. Existe una incongruencia entre EE y DE que se observa sin necesidad de pasar a la fase 4. Será una señal de alarma que debe hacer que el investigador se plantee cuál puede ser su origen. Este caso concreto se presenta en muchas más ocasiones de las que inicialmente podemos pensar. Viene propiciado porque el sujeto de análisis intenta hacerse amigo de los policías que realizan el registro. No estamos hablando de colaborar, no debemos confundirlo con esto. Una persona puede ser colaboradora y presentar una perfecta congruencia emocional. Hablamos de la presencia de expresión facial de alegría fruto de un intento de caer bien a los policías (o a sus interlocutores si son otro tipo de profesionales), llegando incluso a bromear con ellos, cuando la situación debería elicitar una DE muy diferente. El origen de este hecho surge de la función de afiliación que cumple la expresión de la emoción de alegría en el ser humano: nos unimos a través de la alegría.

EJEMPLO 2. Situación: desaparece una niña de unos meses de edad. La madre sale en los medios de comunicación pidiendo a los supuestos secuestradores que la liberen:

—Fase 1. EE. Dada la pérdida que plantea la situación, la emoción prototípica que debe aparece será la tristeza. Dado que no se ha perdido la esperanza y se espera que devuelvan a la niña, esta emoción puede aparecer y desaparecer o alternarse con otras emociones como la de ira (normalmente unida a verbalizaciones sobre los captores), pero debemos entender que cuando hable de su hija, debe aparecer, en algún momento, la emoción de tristeza.

—Fase 2. DE. Se analiza el material audiovisual existente y se observa que la emoción mostrada en ese momento es de tristeza.

—Fase 3. Comparación rápida. EE=DE= =tristeza. En un primer análisis rápido, comparando la emoción esperada y la mostrada, observamos que existe congruencia emocional y pasamos a la siguiente fase.

—Fase 4. Análisis fino. Analizamos las unidades de acción presentes en el rostro de la madre y concluimos que cuando se muestra triste, aparece únicamente la unidad de acción UA15 (descenso de la comisura de los labios). Al comparar las unidades de acción que están presentes en la expresión facial de tristeza prototípica, vemos que las unidades que deberían observarse son las UA15 (descenso de la comisura de los labios), UA1 (elevación de la parte interior de las cejas) y UA4 (descenso y contracción de las cejas). En este caso tenemos que plantear la hipótesis de incongruencia emocional. De manera particular en este ejemplo, el movimiento de elevación interior de las cejas propio de la emoción de tristeza es difícilmente ejecutable de manera intencionada si no se siente la emoción.

El caso real que inspira este ejemplo corresponde a una madre que vendió a su bebé y lo denunció públicamente como un secuestro. Posteriormente, al comprobar el revuelo mediático, devolvió el dinero a los compradores y recuperó a su hija. Lo presentó ante la opinión pública como una devolución por parte de los secuestradores. A las pocas semanas se demostró que todo fue un montaje fallido para intentar obtener un beneficio por la venta del bebé.

EJEMPLO 3. Situación: acusan a un deportista de dopaje. Aparece en medios públicos diciendo que todo ha sido un montaje:

—Fase 1. EE. Dada la situación, si realmente ha sido un montaje, cabe esperar que la persona esté indignada por la acusación y en algún momento aparezca la expresión facial de ira.

—Fase 2. DE. Se analiza al sujeto y se observa que la expresión facial que aparece en su rostro a lo largo de toda la comparecencia pública es la de ira.

—Fase 3. Comparación rápida. EE=DE=ira. En un análisis visual rápido, planteamos la hipótesis de congruencia emocional.

—Fase 4. Análisis fino. Se comprueba que las unidades de acción presentes en la emoción prototípica de ira son la UA4 (descenso y contracción de las cejas), la UA5 (elevación del párpado superior), la UA7 (párpados tensos), la UA17 (elevación de la barbilla), la UA23 (afinar los labios), la UA24 (apretar los labios) y la UA38 (dilatación de las fosas nasales). En el análisis fino de la expresión mostrada se concluye que aparecen en ella todas estas unidades de acción. La conclusión deberá ser de congruencia emocional y, por tanto, el analista deberá concluir que verdaderamente el sujeto se siente indignado.