16

Utilidad del análisis del comportamiento no verbal en la medicina pericial

ANTONIO DOMÍNGUEZ MUÑOZ

1. ENGAÑO CLÍNICO Y SU DETECCIÓN

Uno de los campos más prometedores para el análisis del comportamiento no verbal (CNV) es, sin duda, la detección de la mentira y el engaño (Ekman, 2005; J. Navarro, 2008). En el entorno sanitario, lo que podríamos llamar engaño clínico (Bass y Halligan, 2007) correspondería principalmente a la simulación (malingering, engaño por motivos materiales), pero también a los trastornos ficticios (engaño por la necesidad intrapsíquica de asumir el rol de enfermo) y a la disimulación cuando ocultamos una enfermedad o deficiencia por cualquiera de los dos tipos de motivos anteriores (American Psychiatric Association, 2007).

Desde un punto de vista antropológico, siguiendo a Miguel Catalán, la mentira puede ser necesaria para la vida social y su valoración ética dependería de la intención de quien lo hace y de las consecuencias. En el ámbito médico —y más aún en el médico pericial o médico-legal— se miente, y se miente mucho, pero las intenciones no son necesariamente perjudiciales y las consecuencias no tienen por qué ser negativas. Cuando un paciente miente a su médico para hacerle llegar a conclusiones que benefician injustamente al paciente —perjudicando al resto de la sociedad— se trataría de un fraude, un engaño contrario al principio deontológico de justicia, que debemos tratar de detectar y evitar. En ese proceso de engañar al médico para que considere a alguien más lesionado o más impedido de lo que realmente está, el propio paciente puede verse arrastrado hacia una progresiva pérdida de capacidad y autonomía, llegando a un Sd. de invalidez aprendido (Domínguez et al., 2013).

El análisis del CNV puede ser una herramienta muy útil para la detección y prevención del engaño clínico, a la vez que nos ayuda a mejorar la relación médico-paciente y a evitar las agresiones. Como sabemos, el CNV aporta información acerca de los procesos cognitivos y emocionales de los sujetos, y esta información se encuentra mucho menos filtrada y controlada que la verbal (Gordillo, Pérez, Arana, Mestas y López, 2015). Ser capaz de observar los canales no verbales —expresión facial, gestos, oculésica, posturas, etc.— mientras escuchamos el verbal —con su paralenguaje— es una tarea compleja; pero priorizando uno o dos de ellos y con el necesario entrenamiento, resulta posible alcanzar un nivel suficiente de competencia como para poder extraer algunos indicios.

La detección inicial del engaño —como después veremos— puede ser intuitiva, pero su demostración científica se beneficia mucho de una actitud activa por parte del médico entrevistador mediante prácticas que incrementen la carga cognitiva del paciente, como solicitar un relato del presente al pasado, hacer preguntas inesperadas o aplicar técnicas como la llamada SUE —Strategic Use of Evidence (Hartwig, Granhag, Stromwall y Kronkvist, 2006)— para aumentar las diferencias conductuales detectables. A partir de ahí debemos ir sumando indicios —en la anamnesis, en la exploración clínica, en la entrada y salida de la consulta, fuera del edificio, si es posible observar su conducta— para alcanzar un nivel de información que nos permita llegar a conclusiones.

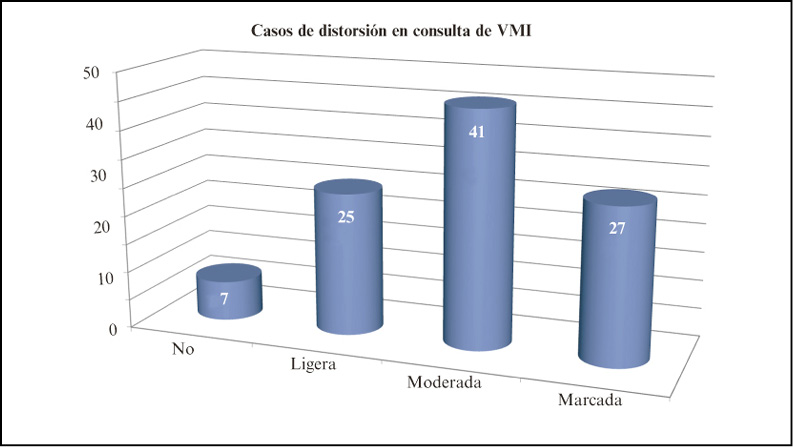

El punto de partida, en muchas ocasiones, en la línea de las investigaciones más recientes (Reinhard, Greifeneder y Scharmach, 2013; Ten Brinke, Stimson y Carney, 2014) es la percepción subjetiva —intuitiva— de falta de consistencia en el relato y conducta del paciente, lo que proponemos llamar distorsión clínica y definimos de manera simple como la combinación de los dos primeros criterios de simulación en el DSM-4 TR. Revisamos la presencia de distorsión clínica en 100 pacientes de baja laboral (incapacidad temporal) dados de alta por inspección, estando presente en la gran mayoría, a juicio del autor (Domínguez, et al., 2013).

2. ELEMENTOS ÚTILES PARA EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO NO VERBAL

Partiendo de la doble vía del procesamiento emocional (LeDoux, 2000) podemos ver microexpresiones faciales (Matsumoto et al., 2013) que nos muestren una emoción negativa que se nos intenta ocultar (miedo, asco o ira reprimidos ante una propuesta de realizar una determinada prueba diagnóstica); en otros casos, podemos observar una fugaz elevación de las comisuras de los labios —Unidad de Acción (UA) 12 del sistema FACS— al creer que nos han engañado (alegría, el llamado «placer de engañar»). Observar en la expresión facial (EF) una Unidad de Acción 12 unilateral (UA R 12 o UA L 12) correspondería (Friesen y Ekman, 1983) a la emoción de desprecio, que nos informa de que la persona que tenemos delante se considera superior —a nosotros, a la situación, al motivo de la conversación u a otro estímulo que no es evidente— y, en estas circunstancias, la posibilidad de que traten de engañarnos es mayor. Si la persona que estamos entrevistando en consulta presenta un cuadro depresivo y cuando nos lo explica su EF refleja los movimientos involuntarios típicos de la emoción de tristeza (UA 1 y UA 15, principalmente), habría una congruencia verbal-no verbal propia típica de la veracidad. Por el contrario, si al tratar de aclarar algunos extremos de un relato observamos la UA 24 —apretar los labios—, estaríamos ante la actitud de contención que suele acompañar a la ocultación de información.

Figura 16.1.—Grado de distorsión clínica en 100 altas por inspección (Domínguez et al., 2013). VMI significa Valoración Médica de la Incapacidad.

Si un paciente gira su torso previamente orientado hacia nosotros («negación ventral»), interpone su pierna al cruzarla, se cruza de brazos o se toca partes del cuerpo (gestos «pacificadores») —especialmente el cuello, la cara o el hueco supraesternal—, nos está mostrando elementos propios de disconfort o incomodidad con el elemento del que trata la conversación. Si su postura imita la nuestra (isopraxis) y su torso se inclina hacia nosotros, se encuentra más cómodo o quiere generar complicidad. Si los pies del paciente no dejan de elevarse sobre el suelo, está contento o esperanzado con cómo están transcurriendo las cosas; si se «anclan» a la silla, está preocupado o tiene miedo (J. Navarro, 2008).

Si se coloca las gafas sobre la nariz usando su dedo corazón en lugar del índice o mantiene aquel menos flexionado que el resto cuando su mano se apoya sobre la mesa o en su regazo («desliz gestual»), nos estaría mostrando su rechazo, sea a nosotros o hacia algo que estamos diciendo. Si su discurso es verbalmente muy enfático pero no se acompaña de los gestos ilustradores que hacía al inicio de la entrevista, mostraría una falta de implicación real, por incongruencia entre lo verbal y lo no verbal. Si se eleva uno de sus hombros o supina uno de sus brazos, mostrándonos la muñeca y la palma, el mensaje verbal sería menos creíble, al estar acompañado de una parte —desliz gestual— del emblema de impotencia o irresponsabilidad (Ekman, 2005).

Un trabajador que nos engaña en consulta, siguiendo lo publicado por Vrij (2000), DePaulo (2003) y Sporer y Schwandt (2006), parece tenso, poco cooperativo, elude preguntas y se muestra indirecto, distante, evasivo, irrelevante, poco claro, inconsistente o impersonal en las respuestas, incluye frecuentes declaraciones negativas y quejas y no muestra simpatía facial, sino emociones negativas. Daría respuestas evasivas, pareciendo falto de espontaneidad y autorreferencial, sus contestaciones serían cortas y carentes de detalles y, en ocasiones, mostraría contención (AU 24). En una situación de alta motivación, habría tensión nerviosa y poco contacto visual con desviación de la mirada. En determinadas preguntas comprometidas, su latencia de respuesta estaría aumentada, pudiendo quedar «congelado» y realizaría muchos menos gestos ilustradores durante las preguntas incómodas que en otras partes de la entrevista clínica (Reynolds y Rendle-Short, 2011). Podría usar sus miembros a modo de barreras, aparecerían pacificadores, el gesto llamado «posición rogatoria» (Navarro, 2008) y se observaría también un incremento del gesto —total o parcial— de elevación de los hombros en algunas de las respuestas, lo que —según Ekman y Navarro— podríamos considerar un «desliz emblemático» por una especial incomodidad o falta de confianza en lo que está diciendo.

La apariencia (vestido, peinado, perfumado, cuidado de uñas, etc.) es también de gran importancia puesta en relación con el resto de los elementos. Durante la exploración clínica podemos buscar signos de Wadell —indicativos de distorsión clínica o conducta de enfermedad y no de engaño clínico (Hills, 2011)—, realizar el clásico test de Hoover o intentar maniobras de distracción adaptadas a cada caso para verificar lo alegado por el paciente.

3. SAVE: SISTEMA DE ANÁLISIS DE VALIDEZ EN MEDICINA EVALUADORA

El uso que hemos mostrado del CNV formaría parte de un estudio más amplio, el SAVE, que corresponde a un método integrado, útil para la evaluación de la consistencia en el ámbito médico-pericial y aplicable en otros campos como el estudio de la credibilidad en el criminológico (declaraciones, interrogatorios...). La validez es aquí entendida en su sentido de firmeza, consistencia y valor legal. Consta de una triple valoración:

—Verosimilitud (coherencia interna): análisis del contenido, evaluación de la validez de la declaración (SVA), control de realidad (RM), estructura de la declaración, etc.

—Veracidad (congruencia): análisis integrado del comportamiento verbal y no verbal. Puede hacerse usando la matriz de análisis del comportamiento no verbal si se trata de grabaciones en vídeo.

—Verificación (coherencia externa): contraste de la información con elementos objetivos y subjetivos del contexto.

Partiendo de una hipótesis o supuesto de hecho, que en el ámbito médico-legal sería siempre la autenticidad del paciente, se iniciaría la evaluación en una actitud abierta, amable, colaboradora y respetuosa. Durante el desarrollo de la consulta, además de una escucha activa, observaríamos atentamente los elementos del CNV, evitando juzgarlos de manera individualizada.

Cuando tengamos clara nuestra percepción subjetiva inicial acerca de la existencia de distorsión clínica o un estilo de respuesta no sincero (R. Rogers, 2008; Tearnan, 2003), debemos aplicar el esquema básico de diagnóstico diferencial.

Desde la distorsión clínica, nuestra primera opción debe ser el error de diagnóstico —o tratamiento—, puesto que partimos de la autenticidad de un cuadro clínico, habitualmente acompañado de un estilo de respuesta magnificador, que precisa un abordaje científicamente correcto, debiendo descartarse otras causas antes de considerar la hipótesis de un origen psicoemocional de los síntomas en el marco de un cuadro depresivo, un trastorno somatomorfo o los llamados MUPS —medically unexplained physical symptoms—, que serían el equivalente asistencial a la distorsión clínica y suelen tener como base la somatización (R. D. Richardson y Engel, 2004).

En ausencia de signos de un trastorno psicoemocional clínicamente significativo que justifique el cuadro, siendo éste mejor explicado por un interés material conocido y real —indemnización, prestaciones de incapacidad, etc.— y/o la presencia de suficientes indicios de engaño o elementos de incongruencia en el AV —falta de signos de veracidad—, podremos llegar a la conclusión de que se trata de un engaño clínico. Podría haber casos compatibles con la antigua neurosis de renta, llamada en CIE-10 elaboración psíquica de síntomas somáticos, que estarían —en el esquema mostrado— entre el recuadro blanco y el negro (Ordoñez Fernández, 2012). En presencia de incentivos materiales, incluso si hubiese simultáneamente interés en asumir el rol de enfermo o un grado incompleto de voluntariedad, ha de considerarse la simulación.

Figura 16.2.—Esquema básico de diagnóstico diferencial partiendo de la detección de distorsión clásica.