© Kai Diekmann/Privatarchiv (Soyeon Schröder-Kim)

Austausch über den Krieg in der Ukraine sechs Wochen nach dem Einmarsch Russlands: mit Gerhard Schröder im Berliner Hotel Adlon, April 2022

NEUN

»ZUM REGIEREN BRAUCHE ICH BILD, BAMS UND GLOTZE«

Krieg und Frieden mit Gerhard Schröder

© Kai Diekmann/Privatarchiv (Soyeon Schröder-Kim)

Austausch über den Krieg in der Ukraine sechs Wochen nach dem Einmarsch Russlands: mit Gerhard Schröder im Berliner Hotel Adlon, April 2022

Wir sind verabredet im Hotel Adlon in Berlin. Es ist später Nachmittag, draußen wird es langsam dämmrig. Die Hände auf dem Rücken verschränkt, steht er am bodentiefen Fenster in einer Suite im ersten Stock und schaut über den Pariser Platz Richtung Brandenburger Tor. Er trägt einen schwarzen Anzug, dazu ein weißes Hemd und eine dunkle Krawatte. Noch immer diese straffe, gespannte Kanzlerhaltung. Noch immer volles Haar, nur von wenigen grauen Strähnen durchzogen. Allerdings scheint es ein wenig länger zu sein als sonst.

»Jetzt hat mir auch noch der Friseur angekündigt, mir nicht mehr die Haare schneiden zu wollen«, sagt Gerhard Schröder, als könne er meine Gedanken lesen, während er weiter aus dem Fenster schaut. Ein kurzes, bitter klingendes Lachen. Dann zitiert der Altkanzler den Schriftsteller Theodor Storm: »Der eine fragt: Was kommt danach? Der andre fragt nur: Ist es recht? Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht.«

Es ist der 1. April 2022, Tag 37 nach der russischen Invasion in die Ukraine. Seitdem Russland am 24. Februar sein Nachbarland brutal überfallen hat, ist es einsam um Gerhard Schröder geworden. In drei Tagen wird er 78 Jahre alt. Groß feiern will er nicht. Mit wem auch.

Im Kriegsjahr 2022 mit Gerhard Schröder gesehen zu werden, kann einen Haus und Hof kosten. Ich treffe ihn trotzdem – oder auch gerade deshalb; übrigens in diesen Wochen nicht nur einmal. Weil ich in meinem Herzen natürlich für immer Journalist bin. Weil ich wissen will, was vor sich geht, was nicht in den Zeitungen steht. Weil ich wissen will, was Menschen bewegt und warum sie tun, was sie tun. Und natürlich habe ich mit kaum einem Politiker so viel zu tun gehabt, ja auch gestritten, wie mit diesem Mann.

Ein paar Wochen zuvor hatte bei mir am späten Abend das Telefon geklingelt: »Hast du das gesehen? Bei BILD TV?« Ich erkannte die Stimme Gerhard Schröders natürlich sofort. »Der ukrainische Botschafter hat den Vorschlag gemacht, dass ich zwischen Russland und der Ukraine vermitteln soll.«

Ich hatte das mitbekommen. Andrij Melnyk, der wegen seiner demagogischen Art heftig umstrittene Botschafter Kiews in Berlin, hatte Schröder allen Ernstes als Vermittler zwischen den Kriegsparteien vorgeschlagen: »Er ist einer der wenigen, die noch einen direkten Draht zu Putin haben. Es gibt keinen, der so etwas hat in Deutschland oder den anderen europäischen Ländern. Er könnte das vielleicht versuchen.« Wenn Schröder das gelingen würde, so Melnyk weiter, »dann würde er doch in die Geschichte eingehen – nicht als Putin-Lobbyist und jemand, der diesen Krieg vielleicht auch herbeigeführt hat«.

Die Geschichte, die dann folgte, ist hinlänglich bekannt: Der Ex-Kanzler flog mit seiner Frau nach Istanbul, mit einem russischen Privatjet ging es weiter nach Moskau. Vier Tage blieben die Schröders in der russischen Hauptstadt – eine Stunde redete der Altkanzler mit seinem Freund Putin im Kreml. Was er allerdings mit Putin besprochen, ob er etwas erreicht hatte, behielt er danach für sich. Gab keine Pressekonferenz, erklärte sich nicht. Die Öffentlichkeit schäumte . Die Mission sei »ein Trauerspiel« 1 , »absolut nutzlos« 2 und »nicht auf Bitte der Ukraine« 3 zustande gekommen«, kritisierte – ausgerechnet – der ukrainische Botschafter nun. Andere spotteten, »Gas-Gerd« habe wohl nur sein Gehalt abgeholt. 4

»Der Melnyk war nur sauer, weil er nicht über die Reise informiert und außen vor war«, winkt Schröder nun, an diesem Abend im Berliner Hotel Adlon, ab. »Deshalb hat der so kritisch reagiert. In der Ukraine scheint niemand wirklich zu wissen, wer im Umfeld des Präsidenten das Sagen hat.«

Es ist eine ganze Weile her, dass ich Gerhard Schröder das letzte Mal getroffen habe. Da war er noch der kraftstrotzende Ex-Kanzler; so angeschlagen und angefasst wie jetzt habe ich ihn noch nie erlebt. 1000 Fragen schwirren mir in diesem Moment durch den Kopf – auch im Hinblick auf die kommende Woche, in der ich den österreichischen Kanzler Nehammer als Berater auf seiner Reise nach Kiew und Moskau begleiten werde. Ich möchte wissen, worauf wir uns in Russland einstellen müssen. Wie Putin tickt, wer ihn umgibt, auf wen er hört. Und ich möchte verstehen, was in Schröders Kopf vorgeht, warum ihm die Freundschaft zu Wladimir Putin wichtiger zu sein scheint als alles andere.

Natürlich, so Schröder, habe es erst ein Treffen und dann einen offiziellen Auftrag der ukrainischen Seite gegeben, mit dem russischen Präsidenten zu sprechen: »Ich mache keine privaten Geschichten, wie komme ich denn dazu?«

»Wie ist denn das Gespräch mit Putin nun gelaufen?«, frage ich ihn.

»Ich habe ihn erlebt, wie ich ihn immer erlebe. Er weiß Bescheid und ist auch derjenige, der das Heft des Handelns in der Hand hat. Gerüchte, er sei nicht mehr Herr seiner Sinne oder isoliert, sind völliger Quatsch«, erzählt Schröder. »Diesen Krieg kann keiner gewinnen, habe ich zu Wladimir gesagt. Du nicht und wir auch nicht, damit das völlig klar ist. Ich glaube, dass Putin die militärische Stärke Russlands überschätzt hat. Die Russen haben jetzt eingesehen, dass sie militärisch nicht so stark sind, wie sie glaubten. Die Ukrainer waren nicht so stark, sondern die Russen so schwach.« Der Altkanzler hält einen Moment inne und nimmt einen großen Schluck Wasser. Dann fährt er fort: »Gerhard«, habe Putin zu ihm gesagt, »du bist auch nicht anders als die anderen. In deiner Zeit als Bundeskanzler ist Polen in die NATO, Tschechien in die NATO, Rumänien in die NATO, die Slowakei in die NATO, also im Grunde alle Warschauer-Pakt-Staaten.« Man muss wissen, wo für Putin der strategische Unterschied liegt: Schluss ist, wenn ein ehemaliger Staat der Sowjetunion Mitglied der NATO wird.

Schröder redet viel über die Schuld Deutschlands und Europas, die nach dem Zerfall des russischen Reiches ihr Versprechen gebrochen hätt en, die NATO nicht weiter gen Osten auszubreiten. Dass Russland – Putin – sich in die Enge gedrängt gefühlt habe. Natürlich sei der Angriffskrieg ein Fehler, »das habe ich Putin auch gesagt«, aber was Putin darauf geantwortet hat, das sagt er nicht.

Ich denke: Dieser Krieg hat nicht nur Gerhard Schröders Reputation, sondern im Grunde sein Lebenswerk zerstört.

All die Jahre, Jahrzehnte deutsch-russischer Annäherungsbemühungen, strategischer Partnerschaften, Konferenzen, von Austausch- und Wirtschaftsprogrammen, billiger Energie für Deutschland aus Russland, von Großaufträgen für deutsche Unternehmen in Russland, d er Illusion einer immerwährenden, stabilen deutsch-russischen Freundschaft – dahin. Für Schröder waren die deutsch-russischen Beziehungen ein zentraler Punkt seiner Politik. Es sollte sein Vermächtnis sein. Nun scheint es zu seinem Untergang zu werden. Tragisch.

Warum falle es ihm so schwer, sich einfach und eindeutig von Putin zu distanzieren?, frage ich ihn.

»Meine Möglichkeit, überhaupt noch einmal hilfreich zu sein, hat mit Vertrauen zu tun. In der internationalen Politik ist Vertrauen die eigentliche Währung – Macht ist keine Währung«, antwortet der Bundeskanzler a.D. »Wenn ich mich distanziert hätte, würde mir Putin nicht mehr vertrauen. Dann hätte ich diesen Zugang nicht mehr zu ihm. Ich weiß nicht, ob es klug ist, jede Gesprächsmöglichkeit zu kappen.«

Genau diese Haltung ist es, weshalb sich mittlerweile fast alle von ihm abgewandt haben; nur wenige Freunde halten noch zu ihm. Die Stadt Hannover hat ihm die Ehrenbürgerschaft entzogen, mehrere SPD-Verbände wollen ihn aus der Partei werfen, aus der Ehrengalerie der »Großen Sozialdemokraten« wurde er bereits entfernt, und alle vier Mitarbeiter seines Büros im Berliner Bundestag haben ihn verlassen. Ich möchte nicht in Gerhard Schröders Haut stecken.

Wahr ist aber auch: Polarisiert hat Gerhard Schröder schon immer. Hat sich mit seiner Basta-Mentalität viele Feinde gemacht, auch in der eigenen Partei. Aber was jetzt passiert, hat eine andere Qualität: Für viele ist er zum Ausgestoßenen, zum Paria geworden.

Im Laufe meines Lebens habe ich schlimme Despoten und Autokraten interviewt. Ich war bei Baschar al-Assad in Damaskus, mehrfach bei Erdoğan in Istanbul und Ankara, habe die Kaczyński-Brüder in Warschau getroffen, oft auch Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbá n. Keinen Staatschef habe ich vermutlich so häufig getroffen wie Wladimir Putin. Doch in unserer ständig am Limit hyperventilierenden Empörungsgesellschaft scheint Gerhard Schröder sie nun alle zu toppen. Um das klarzustellen: In den letzten Wochen und Monaten hat er, finde ich, viele Fehler gemacht und sich auch immer wieder falsch verhalten. Aber: Der Furor, mit dem auf ihn eingeschlagen wird, hat mich dann doch überrascht. Und dann auch wieder nicht: Viele Deutsche gibt es ja häufig nur in zwei Aggregatzuständen – entweder auf den Knien oder an der Kehle. Ein Rudelverhalten, das mich abstößt.

»Vor meinem Haus lagern ja jetzt Tag und Nacht Reporter«, sagt Schröder in seinem typischen, etwas schweren ostwestfälischen Zungenschlag. »Ich kann kaum noch unbemerkt rausgehen. Ich spiele ja gern Golf. Früher Fußball, jetzt Golf. Aber das geht jetzt nicht mehr. Ich sehe schon die Schlagzeilen: Schröder spielt Golf, und in der Ukraine sterben Menschen.« Seit Kriegsbeginn habe er kaum eine Nacht durchgeschlafen, erzählt er, während wir uns an den Tisch setzen. »Ich habe noch nie Schlafprobleme gehabt, egal, wie groß der Druck war. Aber dieser Krieg treibt mich um.«

Gerhard Schröder war mehr BILD-Kanzler als jeder seiner Vorgänger, nicht zuletzt, weil wir ihn ununterbrochen mit Personal versorgt haben. Sowohl seine vierte Ehefrau Doris als auch sein Regierungssprecher Béla Anda haben vorher bei BILD gearbeitet. Berühmt-berüchtigt geworden ist sein angebliches Motto, zum Regieren brauche er nur »BILD, BamS und Glotze«. Ein Satz, der zum ersten Mal an einem Stehtisch im ganz kleinen Kreis in einem Luxushotel in, ja wirklich, Moskau gefallen sein soll. Zum Regieren gehört natürlich viel mehr, das wusste auch Gerhard Schröder. Und doch drückt der Satz aus, wie besonders sein Verhältnis zu den Medien war. Vor allem zu BILD.

Schon sein Aufstieg war einer, von dem viele träumten: Aus einfachsten Verhältnissen kommend, der Vater im Krieg gefallen, in einer Baracke neben dem Bolzplatz aufgewachsen, auf dem er als durchsetzungsstarker Mittelstürmer auffiel (Spitzname »Acker«), zweiter Bildungsweg, immer nach vorn getreu der Losung: Durch Kampf zum Sieg! Viele BILD-Leser seiner Generation hatten das Ziel, eines Tages ihre Mütter im Mercedes abzuholen. Wenige erreichten das. Gerhard Schröder schon. Er faszinierte. Er eckte gern an. Er traf gelegentlich granatenmäßig daneben. Wie BILD eben auch.

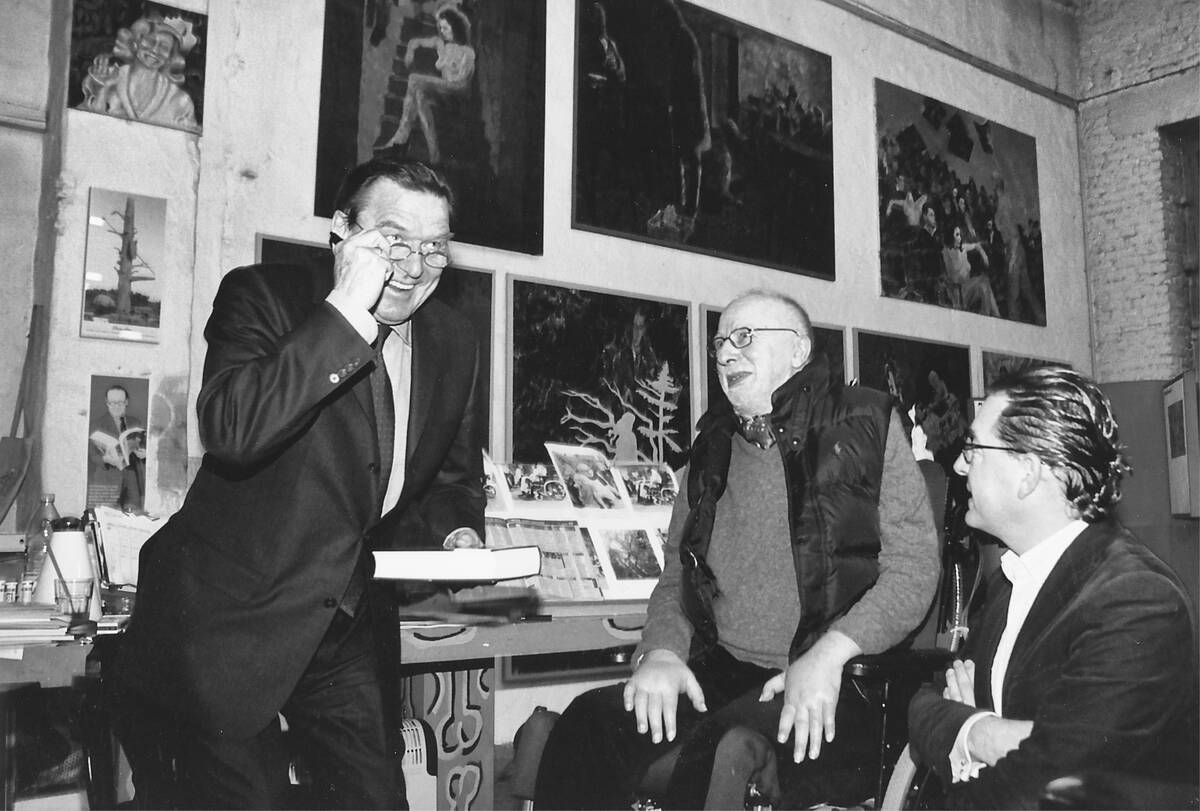

© Daniel Biskup

Gerhard Schröder zu Besuch bei BILD: mit Friede Springer in der Bibliothek des Axel Springer Verlags 2012

Dennoch: Als ich 2001 im Alter von 36 Jahren BILD-Chefredakteur wurde, lieferten wir uns von Anfang an schwerste Auseinandersetzungen. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Wir bekämpften uns über Jahre bis aufs Messer. Zeitweise herrschte zwischen uns absolute Funkstille. Als Kanzler verweigerte er BILD Interviews und verbannte BILD-Journalisten von Kanzlerreisen. Immer wieder zog er gegen uns vor Gericht. Wir waren gnadenlose Gegner, über viele Jahre lang. Es war allerdings von Anfang an auch ein Paartanz, wenn auch ein unfreiwilliger. Wer hätte damals gedacht, dass ausgerechnet wir einmal eine solche Nähe finden würden. Ich sicher nicht.

»Ich bin privat sehr glücklich«, sagt Gerhard Schröder jetzt. »Ich kann auch so überleben, ohne Parteimitglied zu sein und ohne Mandate in Russland. Meine Frau ist ja zum Glück sehr erfolgreich.«

Keine vier Jahre ist es her, dass er hier im Adlon, nur eine Etage tiefer, im Palais-Saal, mit seiner fünften Frau Soyeon Schröder-Kim, einer südkoreanischen Wirtschaftsmanagerin und Dolmetscherin, Hochzeit gefeiert hat. Ein großes, illustres Fest. Auch meine Frau Katja und ich waren unter den Gästen. Vor dem Hotel: Trauben von Fotografen und Schaulustigen, die die Hochzeitsgäste erwarteten: Bundespräsident Steinmeier, Otto Schily, Ex-Wirtschaftsminister Werner Müller, Ex-Außenminister Sigmar Gabriel, Hannover-96-Präsident Martin Kind, Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer, Drogerieketten-Chef Dirk Rossmann, Alfons Schuhbeck, der Starkoch, Ex-SPIEGEL-Chef Aust, Malergenie Markus Lüpertz und Scorpions-Sänger Klaus Meine. Die pralle, volle Gesellschaft. Wer fehlte, war Wladimir Putin. Seine Anwesenheit hätte »viel zu viel Buhei« bedeutet, hatte Schröder dem Stern gesagt 5 . Ich denke mal, vor allem für das Sicherheitspersonal.

Ich war Politikchef von BILD, als es Mitte der 1990er Jahre das Gerücht gab, Gerhard Schröder, damals Ministerpräsident von Niedersachsen und in dritter Ehe verheiratet, habe angeblich eine neue Freundin. Eine junge Frau, die ich zufällig gut kannte. Es handelte sich nämlich um Doris Köpf, Journalistin, ein Jahr älter als ich. Wir hatten vor Jahren in der Bonner BILD-Redaktion Tür an Tür gearbeitet. Sie war eine hartnäckige, mitunter bissige Reporterin und ging ziemlich vielen Politikern mit ihrer Beharrlichkeit gehörig auf den Keks. Unser Verhältnis war gerade noch kollegial zu nennen. Für ein freundschaftliches Verhältnis hat es nicht gereicht. Dafür waren wir einfach viel zu sehr Konkurrenten um Geschichten und Schlagzeilen.

Jahre später sollte sie immer wieder genüsslich verbreiten, sie habe damals meine am Anfang immer sehr holperigen Texte redigieren müssen. Das muss wirklich hart für sie gewesen sein.

Nun tauchte Doris, die inzwischen in die Parlamentsredaktion des Magazins Focus gewechselt war, verdächtig häufig an der Seite Gerhard Schröders auf. Ich bat meinen Kollegen Béla Anda, mit ihr Kontakt aufzunehmen, die Sachlage zu klären und, falls die Gerüchte über die neue Beziehung stimmen sollten , einen Weg zu finden, darüber in BILD zu berichten. Am besten wäre es, mit ihr einen sogenannten »kontrollierten Abschuss« zu vereinbaren: einen inszenierten Spaziergang am Flussufer, ein scheinbares Paparazzi-Foto ohne Zutun der Betroffenen, dazu die Schlagzeile Gerhard Schröder und seine Doris: Schaut her, sie sind glücklich. Doris – und natürlich auch Gerhard Schröder – war einverstanden, die Story erschien im März 1996. 6 Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, dieses inszenierte Liebes-Outing nun an Ex-Bundespräsident Christian Wulff und seine Bettina erinnert, dann haben Sie recht.

Egal wie – das hätte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen BILD und den Schröders sein können.

Wurde es aber nicht.

Das lag sicher nicht daran, dass Gerhard Schröder nicht geschaffen für die Medien war, im Gegenteil. Er war ein Mann der großen Gesten und eigentlich die Idealbesetzung eines Spitzenpolitikers für BILD. Als er im Herbst 1998 Helmut Kohl als Bundeskanzler ablöste, posierte er am Wahlabend mit Victory-Zeichen und breitem Grinsen auf der Bühne, ein anderes Mal glänzte er mit Cohiba-Zigarre als Genosse der Bosse. Bei der Verleihung des Goldenen Lenkrads war er der Auto-Kanzler und räsonierte mit Blick auf die vier Kühlerringe von Audi über seine vier Ehen.

»Acker« schien an keinem Ball vorbeigehen zu können, ohne Anlauf zu nehmen, draufzuhalten – und machte dabei immer eine überzeugende Figur. Selbst die Tagesschau konnte solchen Bildern nicht widerstehen. Es half natürlich, dass Gerhard Schröder mit einer Stimme gesegnet ist, die jeden Bariton vor Neid erblassen lässt. Da ist ganz viel Alpha und Zwölfender drin. Mit dieser Stimme eroberte er sogar die Musikcharts mit dem in einer Laubenkolonie gefallenen Zitat »Hol mir mal ’ne Flasche Bier, sonst streik ich hier«.

Schröders Kunst war, selbst seine Posen nicht aufgesetzt wirken zu lassen. Er wusste, was er tat. Und weil Journalisten weitertrugen, was er tat, mochte er sie. Und sie mochten ihn. Zumindest eine Zeit lang. Mit einigen war er richtig befreundet. Wenige Monate vor seiner Kanzlerkandidatur war ein großer Tross Medienmenschen zu Schröders Hochzeit mit Doris nach Hannover gereist. Im Grünen Pelikan sang die Runde auf der Bühne ein Hochzeitslied: Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert und Focus-Gründer und Chefredakteur Helmut Markwort zählte n dazu, ebenso Michael Spreng, damals BILD-am-SONNTAG-Chef, der, genau wie BILD-Chefredakteur Udo Röbel, die spätere rot-grüne Regierung sehr freundlich begleitete.

Ich war nicht dabei. Ich galt ja als Kohlianer und hatte in diesem Chor nichts zu suchen.

Die ersten zwei Jahre von Schröders Kanzlerschaft erlebte ich als Chefredakteur der WELT am SONNTAG, die sich an der neuen Regierung von Anfang an heftig abarbeitete. Höhepunkt war der Abdruck der Memoiren von Oskar Lafontaine, Das Herz schlägt links , eine spektakuläre Abrechnung des abtrünnigen SPD-Chefs und ehemaligen Finanzministers mit Gerhard Schröder und seiner Politik.

Als ich 2001 Chefredakteur von BILD wurde, schwante Schröder und seiner Entourage wenig überraschend, dass es trotz meiner gemeinsamen beruflichen Vergangenheit mit Kanzlergattin Doris ungemütlich mit mir werden würde.

»Sagt BILD bald basta? Bedeutet Diekmann das Ende der Schonzeit für Rot-Grün?«, unkte die taz, noch bevor ich überhaupt angefangen hatte, und schrieb: »Das Schröder-Lager fürchtet sich schon.«

»Die Vergangenheit von Diekmann ist uns klar«, wurde der Sprecher der SPD-Fraktion Michael Donnermeyer vielsagend zitiert. Und der Medienberater Klaus-Peter Schmidt-Deguelle war überzeugt: »Die haben den Diekmann nicht aus Versehen dahin gesetzt.« 7 Da half es auch nichts, dass ich mich wenige Wochen vor meinem offiziellen Amtsantritt mit dem Kanzler diskret getroffen und ihm versichert hatte: »Ich will als BILD-Chef Auflage machen – und keine Politik.«

In dem Moment glaubte ich das wirklich.

Es sollte anders kommen.

Das Drehbuch stand also schon fest.

Als Kai Diekmann zum 1. Januar BILD übernimmt, »ist er einer der gefährlichsten Gegner des Kanzlers«, urteilt der Historiker Gregor Schö llgen später in seiner Schröder-Biografie. Dass mein ehemaliger Redaktionskollege und Freund Bé la Anda inzwischen als Sprecher in Schröders Diensten stand, gebe diesem Konflikt »eine zusätzlich pikante Note« 8 : »Man ahnt, dass sich zwischen Gerhard Schröder und Kai Diekmann eine Beziehung anbahnt, die es in sich hat.« 9

Ich wusste damals nicht so recht, wie mir geschah. Natürlich eilte mir ein Ruf voraus: »Kohl-Mündel«, »Kampagnero«, »Jungbulle mit Kampfauftrag« waren noch die nettesten Beschreibungen, die ich über mich las. Ich sei alles andere als ein »Schöngeist«, und mir gehe es bei meinen Attacken gegen Rot-Grün nur darum, »Karriere-Kredite« an den Springer-Großaktionär und Kohl-Freund Leo Kirch zurückzuzahlen.

Mir war schon klar, dass ein neuer BILD-Chefredakteur nicht mit Rosen und Girlanden empfangen wird. Aber mit der Wucht, mit der vom ersten Tag an auf mich eingeprügelt wurde, hatte ich nicht gerechnet.

Die berühmte dicke Haut war mir zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht gewachsen – ich war getroffen. Zumal ich ja auch nicht mit der Ansage angetreten war, die BILD-Zeitung jetzt zum Sturmgeschütz der Konservativen zu machen. BILD ist Boulevard, und der Boulevard ist bunt: Boris Becker und seine Babs, Blitzscheidung und Samenraub, das waren die Themen und Schlagzeilen, mit denen ich in den ersten Wochen voll und ganz beschäftigt war. Das wollten die chronischen BILD-Kritiker aber natürlich nicht wahrhaben. Hier wurden jetzt unverdrossen die Fronten gezogen, mit Verve stürzten sie sich auf den neuen alten Feind BILD.

»Springer will Rot-Grün stürzen«, hieß es keine drei Wochen nach meinem Amtsantritt in der ZEIT:

Gibt es einen neuen Ton in den Springer-Medien? Zumindest im Berliner Kanzleramt sieht man das so. Auch einen Urheber haben Schröder-Vertraute bereits ausgemacht: Kai Diekmann, seit Anfang des Jahres Chefredakteur von BILD und BILD am SONNTAG. So viele Schreckensmeldungen über das rot-grüne Regierungsgeschäft wie in den ersten Tagen von Diekmanns Amtszeit hatte es tatsächlich lange nicht mehr gegeben. 10

»Kanzler Schröder und der Springer-Verlag attackieren sich öffentlich«, jubelte die Berliner Zeitung. 11 »Schröder streitet mit BILD«, analysierte die Hannoversche Allgemeine. 12

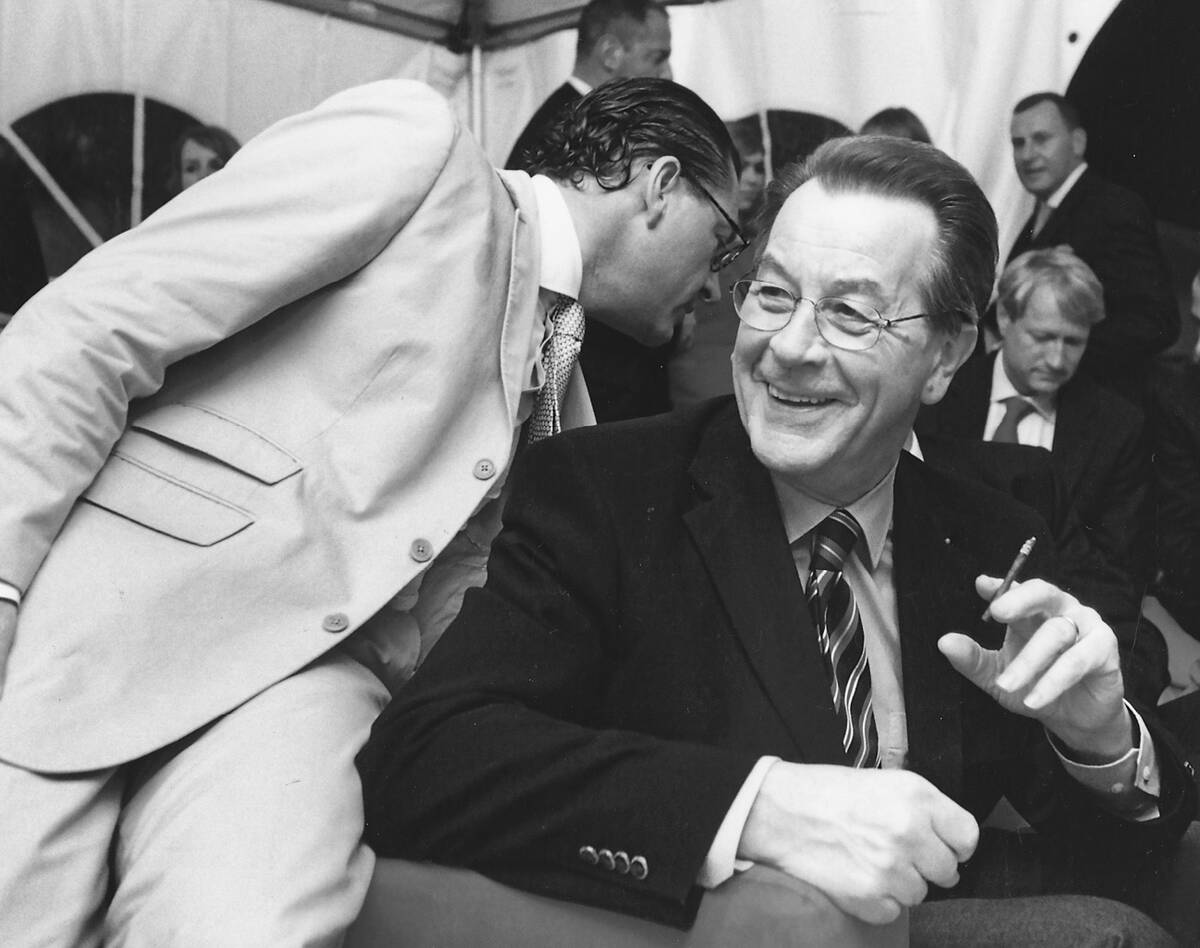

© Daniel Biskup

Das erste Print-Duell in der Geschichte der Bundestagswahlkämpfe: mit Gerhard Schröder, dem Kanzlerkandidaten der CDU/CSU Edmund Stoiber und meinem Kollegen Claus Strunz vor der Wahl 2002 im Journalistenclub des Axel Springer Verlags

Mehr als einmal rieb ich mir in diesen Tagen die Augen, wenn ich morgens auf dem Weg in die Hamburger Redaktion die Zeitungen aufschlug. Ich hatte wahrscheinlich zu Recht das Gefühl, als würden hier eine Menge alter Rechnungen beglichen. Mit meinen erst 36 Jahren, das wurde mir da klar, war ich offensichtlich schon sehr vielen Leuten auf die Füße getreten.

Trotz des Theaterdonners zu meinem Amtsantritt sind wir ein Jahr später vergleichsweise harmonisch in den Wahlkampf gezogen – also BILD, die SPD, Schröder und ich.

Zum 50. Geburtstag der Zeitung im Jahr 2002 hatte der Kanzler sogar höflich gratuliert:

BILD ist inzwischen erwachsen geworden wie unsere Bundesrepublik. Vielleicht ein nicht immer getreues Ab-BILD unserer Gesellschaft, aber immer doch nahe genug an dem, was viele Menschen denken und fühlen. Vielleicht nicht immer dem eigenen Slogan gemäß: BILD Dir Deine Meinung! Aber immer ohne Furcht vor Fürstenthronen. Und das ist auch gut so. 13

Am 4. Juli 2002, einem Donnerstag, erwarteten wir Kanzler Gerhard Schröder und seinen Herausforderer von der Union, den bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, zum ersten Kandidatenduell der deutschen Geschichte. Es waren noch 80 Tage bis zur Bundestagswahl.

Tiefe Regenwolken hingen über dem Berliner Axel-Springer-Hochhaus, als Stoiber pünktlich um 15.50 Uhr eintraf, nur wenige Minuten später hielt die Panzerlimousine des Kanzlers vor dem Haupteingang des Verlags. Jede Menge Fotografen warteten, kurzes Händeschütteln, dann ging es in die holzgetäfelte Bibliothek im 19. Stock des Verlagshauses. Zu viert – dabei war noch Claus Strunz, der neue Chefredakteur der BILD am SONNTAG – nahmen wir Platz auf den historischen Louis-XV-Stühlen der Bibliothek. Schröder trank Wasser, Stoiber bestellte schwarzen Tee.

»Los, Leute, lasst uns anfangen«, sagte der Kanzler ungeduldig. Verabredungsgemäß stellte ich die erste Frage: »Herr Bundeskanzler, was sind eigentlich die Eigenschaften, um die Sie Edmund Stoiber beneiden?«

»Ich beneide ihn um nichts«, antwortete Schröder und lachte sein Gerhard-Schröder-Lachen: »Ich bin zum Neid völlig unfähig.«

Nun wollte mein Kollege Strunz von Herausforderer Stoiber wissen, was umgekehrt Gerhard Schröder ihm denn voraushätte. Bissig antwortete der: »Er ist vielleicht ein bisschen ein Schauspieler.«

Schröder retournierte trocken: »Immerhin, ich bin Kanzler.« Basta!

Wenn ich nicht so angespannt gewesen wäre, hätte ich spätestens an dieser Stelle laut lachen müssen. Gerhard Schröder war im Streitgespräch einfach brillant. Es folgten 90 Minuten Schlagabtausch zu den Sorgen der Wähler: Arbeitslosigkeit, Zuwanderung, Renten. Dann ein prophetisches Schlusswort von Gerhard Schröder: »Ich bin ja mal gespannt, wie ihr das redaktionell bearbeiten wollt …«

Wo er recht hatte, hatte er recht. Mit den Verabredungen zu diesem Streitgespräch waren wir ein echtes Experiment eingegangen. Denn bisher hatten sich noch alle Bundeskanzler im Wahlkampf standhaft geweigert, ihre jeweiligen Herausforderer durch gemeinsame Auftritte aufzuwerten. Mit diesem Print-Duell schrieben wir also ein Stück Pressegeschichte.

Wie war’s dazu gekommen? Ganz einfach: Mir hatten sich bei dem Gedanken, im Wahlkampf das zu machen, was wir sonst immer machten, nämlich mehr oder weniger langweilige Interviews mit dem Amtsinhaber und seinem Herausforderer, alle Haare gesträubt. Der klassische Satz »Das haben wir schon immer so gemacht« war noch nie mein Ding. Ich bin der Typ Chefredakteur, der immer noch einen draufsetzen will – und das auch wie ein Mantra seinen Kollegen einhämmert: Lasst uns nach den Sternen greifen! Wir werden immer wieder ins Leere fassen, aber ab und zu funkelt es dann umso mehr.

Und so war bereits Anfang des Jahres die Idee entstanden, Gerhard Schröder und Edmund Stoiber zu einem Rededuell einzuladen, das im Wortlaut in BILD und BILD am SONNTAG veröffentlicht werden würde. 14

Der Plan war schnell gemacht, die Umsetzung brauchte Wochen: Die Akteure beider Seiten – der Kanzler und sein Herausforderer, der ganze Klüngel aus Beratern und Sprechern – mussten erst mit vielen Anrufen, Gesprächen und Nachfragen überzeugt werden. Es dauerte bis Anfang Juni, ehe ich von SPD-Bundesgeschäftsführer Matthias Machnig, dem vielgerühmten Wahlkampfchef Schröders, die Zusage für das Kandidatenduell erhielt. Am Ende waren BILD und BILD am Sonntag eben eine Bühne mit 12 Millionen Zuschauern – das hatten die wenigsten TV-Sender zu bieten.

Vereinbart wurde zunächst ein Treffen beider Seiten, um die Details des sogenannten Print-Gipfels festzulegen:

Wer fährt als Erster vor? (Stoiber)

Wie sitzen Kandidaten und Interviewer? (Im Halbkreis nebeneinander)

Wer stellt die erste Frage an wen? (Ich an den Kanzler)

Wie lang dürfen die Antworten sein? (60 Sekunden)

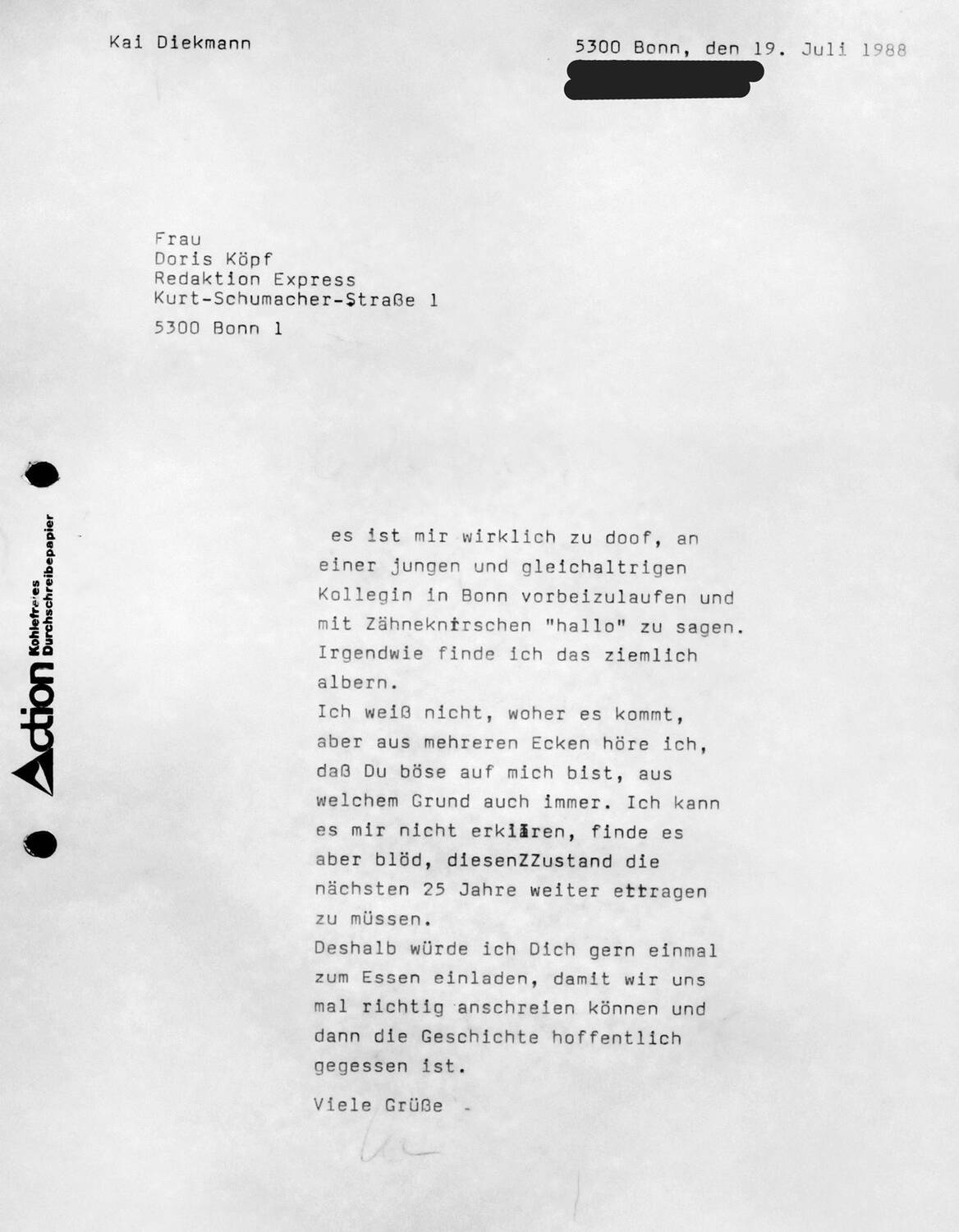

»Ich höre, dass Du böse auf mich bist.« Brief an Doris Köpf im Juli 1988, als wir Kollegen in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn waren

Auf der einen Seite des Verhandlungstisches saßen Wahlkampfmanager Machnig und der Sprecher des Kanzlers, Ex-BILD-Redakteur Béla Anda . Auf der anderen Seite Michael Spreng, der mittlerweile vom BILD-am-SONNTAG-Chefredakteur zu Stoibers Medienberater avanciert war, sowie der bayerische Regierungssprecher Ulrich Wilhelm.

Einzigartig war die Entscheidung, das Duell nach angelsächsischem Vorbild durchzuführen: ohne anschließende Autorisierung der Zitate. Erlaubt waren lediglich sprachliche Korrekturen. Üblicherweise werden in Deutschland Interviews vor dem Druck von den jeweiligen Presseteams intensiv über arbeitet.

Die verabredete Umsetzung sollte sich jedoch als kompliziertes Unterfangen herausstellen und der Kanzler mit seinem prophetischen Schlusswort recht behalten: Die Bandabschrift ergab 3087 Druckzeilen – das wären zehn Seiten in BILD gewesen. Zwölfeinhalb Stunden dauerte die Redaktionskonferenz, in der wir mit Schröders und Stoibers Beratern die endgültige Textfassung aushandelten. Wie gesagt: Es galt das gesprochene Wort, nur Ähs und Öhs durften gestrichen werden.

Wenn ich mir heute die Fotos vom Print-Gipfel anschaue, kriege ich noch immer eine Gänsehaut: Vier schlecht gelaunte, alte weiße Männer, die steif in Anzug und Krawatte vor einer altertümlichen, etwas spießigen Bibliothekswand sitzen. Dass Claus Strunz und ich damals noch keine 40 Jahre alt waren, würden mir nicht einmal meine eigenen Kinder abnehmen. Clever nutzte der damalige FDP-Bundesvorsitzende Guido Westerwelle die Chance und machte aus einem der Fotos ein Wahlplakat mit dem Slogan »Wenn Deutschlands Zukunft so aussieht, wird in zehn Jahren der Minirock erfunden.« Elfmeter versenkt. Mir blieb das Lachen ein bisschen im Hals stecken.

Journalistisch konnten wir mit dem Interview zufrieden sein, alle Medien berichteten über diesen Scoop, die Beteiligten waren happy, und selbst der hartgesottene Schröder-Buddy Manfred Bissinger, als Chefredakteur des linken Magazins Konkret ein journalistischer Vollprofi, schrieb mir: »Chapeau, Chapeau, da haben Sie wirklich beste journalistische Arbeit abgeliefert.« Mit der trauten Eintracht sollte es jedoch noch im selben Monat wieder vorbei sein.

Eine Mitarbeiterin der Lufthansa war an BILD herangetreten und hatte uns streng vertrauliche Daten über die Flugkonten-Bewegungen von rund 100 Abgeordneten zur Verfügung gestellt. Etliche Bundestagsabgeordnete nutzten, obwohl laut Geschäftsordnung des Bundestages streng verboten, ihre beruflich erflogenen Bonusmeilen für private Freiflüge. Gemäß einer Anweisung des Deutschen Bundestages, die jeder Abgeordnete bei jedem Flugantrag unterschreiben muss, sind dienstlich nicht genutzte Bonusmeilen an die Bundestagsverwaltung zu übertragen. Die Mitarbeiterin klagte, sie habe die Abgeordneten immer wieder erfolglos darauf hingewiesen und sei immer wieder dafür beschimpft worden. Jetzt hatte sie die Nase voll. Geld wollte sie für die brisanten Informationen nicht, es ging ihr ausschließlich um das in ihren Augen rechtswidrige Verhalten der Politiker. Sie über gab uns die komplette Liste. Wir schrieben die Genannten an und baten um Stellungnahme. Diejenigen, die den Verdacht entkräften konnten, blieben ungenannt. Alle anderen Namen wurden ab August nach und nach veröffentlicht, darunter auch neun Abgeordnete der CDU/CSU.

Vor allem aber waren prominente Politiker von SPD, Grünen und Die Linke in die Affäre verwickelt: Gregor Gysi, damals Berliner Wirtschaftssenator, der Grünen-Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir, Grünen-Fraktionschef Rezzo Schlauch. Gysi trat sofort zurück, Özdemir kündigte an, sich aus der Bundespolitik zurückzuziehen. Schlauch, der sich einen Erste-Klasse-Flug nach Bangkok geleistet hatte, überwies den durch die Bonusmeilen eingesparten Betrag von 7000 Euro an den Bundestag, entschuldigte sich bei seinen Parteifreunden und erklärte die Sache damit für sich als erledigt.

Anders Bundeskanzler Schröder. Seine Frau Doris und er witterten auf der Stelle eine BILD-Kampagne mit dem Ziel, der SPD die Bundestagswahl zu verhageln: Angeblich hätten wir bewusst vorrangig Koalitionspolitiker aus den Listen herausgepickt und betroffene Unions-Politiker verschwiegen.

»Die Art und Weise, wie das gespielt wird, legt den Verdacht nahe, dass dahinter gezieltes politisches Wollen steht« mit dem Ziel, die Opposition »davon profitieren lassen zu wollen«, erklärte der Kanzler. 15 Das sei ja nichts Neues. Auch die Kanzlergattin mischte ordentlich mit und beschwerte sich über die angebliche »parteipolitische Kampagne der neuen BILD-Macher« durch das »Weglassen von Geschichten, die dem Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber schaden könnten«. Doris Schröder-Köpf griff mich persönlich an:

Für die neue, junge BILD-Führung ist das eine weltanschauliche Frage. Die rechnen mit den Lehrern ab und manchmal auch mit den Vätern, die zur Generation der 68er gehörten. 16

Mir war nicht so recht klar, was da in meine ehemalige Kollegin gefahren war. Wir hatten sauber recherchiert und alle betroffenen Politiker mit den Vorwürfen und mit konkreten Fragen konfrontiert, wobei Politiker aller Bundestagsparteien betroffen waren, übrigens auch die Abgeordnete Angela Merkel. In den meisten Fällen konnten die Genannten, auch Merkel, den Verdacht ausräumen. Ein SPD-Abgeordneter hatte die Bonusmeilen im Zusammenhang mit vertraulichen Ermittlungen des Parteispenden-Untersuchungsausschusses des Bundestages verflogen – später hat er sich bei BILD ausdrücklich für die saubere Recherche bedankt. In diesen Fällen gab es natürlich keine Veröffentlichung. Dass ausgerechnet Politiker der Grünen offenbar besonders häufig Bonusmeilen missbraucht ha tten, hatte nicht BILD zu verantworten. Hätten sich die ertappten Politiker an die selbst aufgestellten Regeln gehalten, wäre es zu keiner Berichterstattung gekommen. Und auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung, der angeblich »häppchenweise« und willkürlich erfolgt sei, war nicht parteipolitisch motiviert, sondern hatte schlicht mit dem jeweiligen Stand der Recherchen zu tun, zum Beispiel damit, wie schnell oder langsam Betroffene auf unsere Anfragen reagierten.

Was ich denn von den Vorwürfen der Kanzlergattin hielte, wurde ich schließlich von Reportern anderer Zeitungen gefragt. Ich will ehrlich sein: Wie du mir, so ich dir, dachte ich in diesem Moment und gab Doris einen mit: »Die Äußerungen unserer früheren BILD-Kollegin Doris Schröder-Köpf sind in der Sache völlig abwegig«, erklärte ich öffentlich. »Ich nehme sie mit Verwunderung und Befremden zur Kenntnis – auch vor dem Hintergrund, dass Frau Schröder-Köpf in der Vergangenheit mehrfach erklärt hat, sie wolle sich als Gattin des Bundeskanzlers nicht in tagespolitische Auseinandersetzungen einmischen.« 17

Es war mir wirklich ein Herzensanliegen, immer wieder daran zu erinnern, dass Doris einst für BILD gearbeitet hatte und ich ihr diese Vom-Saulus-zum-Paulus-Wandlung einfach nicht abnahm.

In diesen Tagen war ich gerade mit meiner Frau Katja und unserer erst wenige Monate alten Tochter im Sommerurlaub in den Schweizer Bergen. Als wir gerade den Kinderwagen durch dichte Wälder schoben und über Weidezäune hoben, klingelte mein Handy, mit dem man damals nur telefonieren und SMS verschicken konnte. Am anderen Ende BILD-Politikchef Sven Gösmann: »Da kommt gerade ein ganz dickes Ding …«

Denn einer wollte es nicht bei verbaler Kritik belassen, sondern ging zum juristischen Gegenangriff über : Unter dem Aktenzeichen 7101 Js 479/02 hatte der damalige SPD-Generalsekretär Franz Müntefering bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg Strafanzeige gegen die gesamte Chefredaktion der BILD-Zeitung erstattet – und zwar »wegen des Verdachts des Ausspähens von Daten, Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz und aller weiteren in Betracht kommenden Delikte« 18 .

In der Anzeige hieß es, Müntefering fühle sich im Zusammenhang mit der Bonusmeilen-Affäre »als Abgeordneter des Deutschen Bundestages persönlich betroffen«. BILD habe die Informationen ganz offensichtlich auf illegalem Wege erhalten.

Die häppchenweise Veröffentlichung dieser Daten trifft die Persönlichkeitsrechte der Abgeordneten und schadet dem Ansehen des Parlaments.

Rumms!

Eine Strafanzeige!

Hier stand ich nun auf dieser sattgrünen Alm, in the middle of nowhere, zwischen weidenden Kühen, und nicht an meinem Schreibtisch in der Chefredaktion, und für einen Moment fühlte es sich so an, als ob der Boden unter meinen Füßen nachgeben würde. Ich versuchte mich zu sortieren.

Offenbar wollte Müntefering den Spieß umdrehen und statt der Bonusmeilen-Sünder BILD an den Pranger stellen. Ich entschied als Erstes, die Strafanzeige am nächsten Tag komplett in BILD zu veröffentlichen, und zwar im vollen Wortlaut und auch als Faksimile. Ich rief in der Redaktion an und hing ab sofort nur noch am Handy.

© Daniel Biskup

Mit Franz Müntefering hatte ich schwerste Auseinandersetzungen – und natürlich haben wir uns später auch wieder versöhnt: BILD-Sommerfest 2007.

Mir war klar, dass die Veröffentlichung der Strafanzeige automatisch weiteren schweren Ärger auslösen würde . Es gibt nämlich einen Paragrafen im Strafgesetzbuch, der es ausdrücklich verbietet, wörtlich aus Ermittlungsakten zu zitieren oder Schriftstücke daraus als Faksimile zu veröffentlichen – eine aus meiner Sicht komplett veraltete Vorschrift. Formal war Münteferings Anzeige zu diesem Zeitpunkt Teil einer solchen Ermittlungsakte. Verstöße gegen dieses Veröffentlichungsverbot wurden mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet. Natürlich rechnete ich nicht damit, ins Gefängnis zu wandern, aber es gab da ein unkalkulierbares Restrisiko.

Dennoch: Für mich war die Strafanzeige des SPD-Generalsekretärs ein Dokument der Zeitgeschichte: Das war der glasklare Versuch eines Spitzenpolitikers, die Presse mithilfe der Staatsanwaltschaft zu gängeln, das Redaktionsgeheimnis auszuhöhlen und künftige Informanten einzuschüchtern. Insofern bestand nach meiner Auffassung an der Dokumentation der Strafanzeige in BILD ein überragendes öffentliches Interesse.

Also blieb ich bei meiner Entscheidung. Für die zu erwartenden Folgen übernahm ich die alleinige, volle Verantwortung, auch juristisch, um damit die übrigen Kollegen der Chefredaktion vor rechtlichen Folgen zu schützen. Unter meiner Entscheidung sollte kein anderer leiden müssen.

Es kam allerdings anders als erwartet: Die Strafanzeige des SPD-Generalsekretärs gegen BILD schlug ein wie eine Bombe – jedoch nicht im Hamburger Springer-Hochhaus in der Caffamacherreihe, sondern in der Berliner SPD-Parteizentrale. Denn jetzt gingen die Chefredakteure anderer Medien auf die Barrikaden. In seltener Eintracht protestierten elf der wichtigsten Chefredakteure und Herausgeber Deutschlands gegen die Anzeige des SPD-Generalsekretärs:

Statt sich mit diesen Vorgängen zu befassen, klagt Müntefering die Presse an. Das ist das Prinzip von Wilden: Nach dem Erdbeben schlägt man auf den Seismographen ein , kommentierte FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher.

Wenn die Berichterstattung über Missstände in der Politik von Politikern unterdrückt werden soll, zeigt das ein merkwürdiges Demokratie-Verständnis , erklärten Thomas Osterkorn und Andreas Petzold, Chefredakteure des Stern.

Focus-Gründer Helmut Markwort bezeichnete die Strafanzeige als »dreist«, die jedoch weder BILD noch andere Medien einschüchtern oder davon abhalten dürfe , weiter heikle Themen zu recherchieren und darüber zu berichten.

Und Stefan Aust, Chefredakteur des SPIEGEL, schrieb:

Wenn Politiker in ihrer Wahlkampf-Panik jetzt zum juristischen Amoklauf ansetzen oder gar mit neuen Gesetzen gegen die Unabhängigkeit der Presse vorgehen wollen, wird aus der Posse ein ernstes politisches Problem.

Das war das erste Mal in meinem Leben, dass sich BILD-Kritiker so eindeutig an meine Seite stellten – ein für mich ganz und gar ungewohntes Gefühl. Und, ja, ein gutes Gefühl.

Rückzieher! Franz Müntefering verzichtet bei der Staatsanwaltschaft auf seine Strafanzeige gegen mich.

Die SPD schien das zunächst nicht zu beeindrucken. Die Partei-Oberen gingen auf totalen Konfrontationskurs und ließen den Streit weiter eskalieren. Der frisch gewählte SPD-Fraktionschef Ludwig Stiegler lehnte sich gefährlich weit aus dem Fenster, als er BILD unterstellte, die Daten »gekauft, verkauft und illegal erworben« zu haben, und die Strafanzeige mit einer drohenden Gefahr für sämtliche Bürger rechtfertigte: »Herr Diekmann sollte einen Blick ins Grundgesetz werfen.« Er offenbarte ein noch gestörteres Verhältnis zur Pressefreiheit als sein Generalsekretär, als er öffentlich darüber nachdachte, wegen unserer Bonusmeilen-Berichterstattung das Medienrecht ändern zu wollen. 19

Dem BILD-Pressesprecher diktierte ich eine weitere Erklärung, wies alle Unterstellungen zurück und forderte Müntefering auf, seine Anzeige zurückzuziehen. An Kanzler Schröder appellierte ich:

Wenn es dem Bundeskanzler mit seinem Bekenntnis zur Pressefreiheit ernst ist, dann muss er dafür sorgen, dass die Anzeige zurückgezogen wird – zumal er mit einer Journalistin verheiratet ist, die um den Wert der Pressefreiheit weiß.

Müntefering verschärfte seinen Ton: Er warf uns »arrogante Heuchelei« vor und behauptete, wir hätten die des Freiflugmissbrauchs beschuldigten Bundestagsabgeordneten seit 2001 »sehr präzise ausspioniert«. 20

Das war ja schlimmer als Grimms Märchenstunde. Es wurde immer absurder. Die taz brachte es auf den Punkt: »Müntefering ist ein außergewöhnlicher Coup gelungen. Er hat durch seine Strafanzeige eine Art Zwangssolidarisierung mit der BILD-Zeitung bewirkt. Das muss ihm erstmal einer nachmachen.« 21

Stimmte genau. Das war auch mein Gefühl.

Dumm für Müntefering war zudem, dass er seine Strafanzeige offenbar nicht mit seinem Bundeskanzler und Parteivorsitzenden Gerhard Schröder abgestimmt hatte. Für den war nicht nur die Solidarisierung der anderen Medien mit BILD mitten im Wahlkampf ein Desaster. Viel schlimmer für ihn war, dass sich alles nur noch um den Streit zwischen BILD und SPD drehte und sich niemand mehr um die politischen Inhalte scherte. Dabei ging es nur wenige Wochen vor der Wahl um nichts Geringeres als um Schröders große Arbeitsmarktreform, in der er »Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren« wollte und die Maxime »fördern und fordern« ausbrachte. Nun verdrängte Münteferings unbedachte Strafanzeige Schröders Agenda von den Titelseiten.

Alsbald sickerten Gerüchte aus dem Kanzleramt zu uns durch, dass Schröder Druck auf seinen glücklosen Oberbefehlshaber machte, den juristischen Krieg gegen BILD einzustellen: Politisch streiten ja – aber nicht mit dem Strafrecht drohen.

Ich war ein Stück weit erleichtert, als mich schließlich eine vertrauliche Anfrage aus der SPD-Parteizentrale erreichte, ob ich mich mit Müntefering zu einem Vieraugengespräch treffen könnte. Offenbar suchte der Generalsekretär nach einem Weg, möglichst ohne Gesichtsverlust aus dem Schlamassel herauszukommen, den er mit seiner Anzeige gegen uns angerichtet hatte. Natürlich war ich einverstanden.

Am Mittwoch, den 7. August, war für Müntefering und mich im Restaurant Da Capo des Maritim-Hotels in Magdeburg um 20 Uhr ein Tisch reserviert. Zwei Stunden zuvor hatte er als oberster Wahlkampfmanager der SPD noch einen Termin in der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt absolviert, während ich mich mit dem Auto von Hamburg aus auf den Weg gemacht hatte. Journalisten, die sich bei der SPD-Pressestelle nach Münteferings weiterem Aufenthalt erkundigten, wurde erklärt, der Generalsekretär habe noch einen privaten Termin. Auch im Terminplan seines Büros wurde das streng geheime Treffen nicht vermerkt.

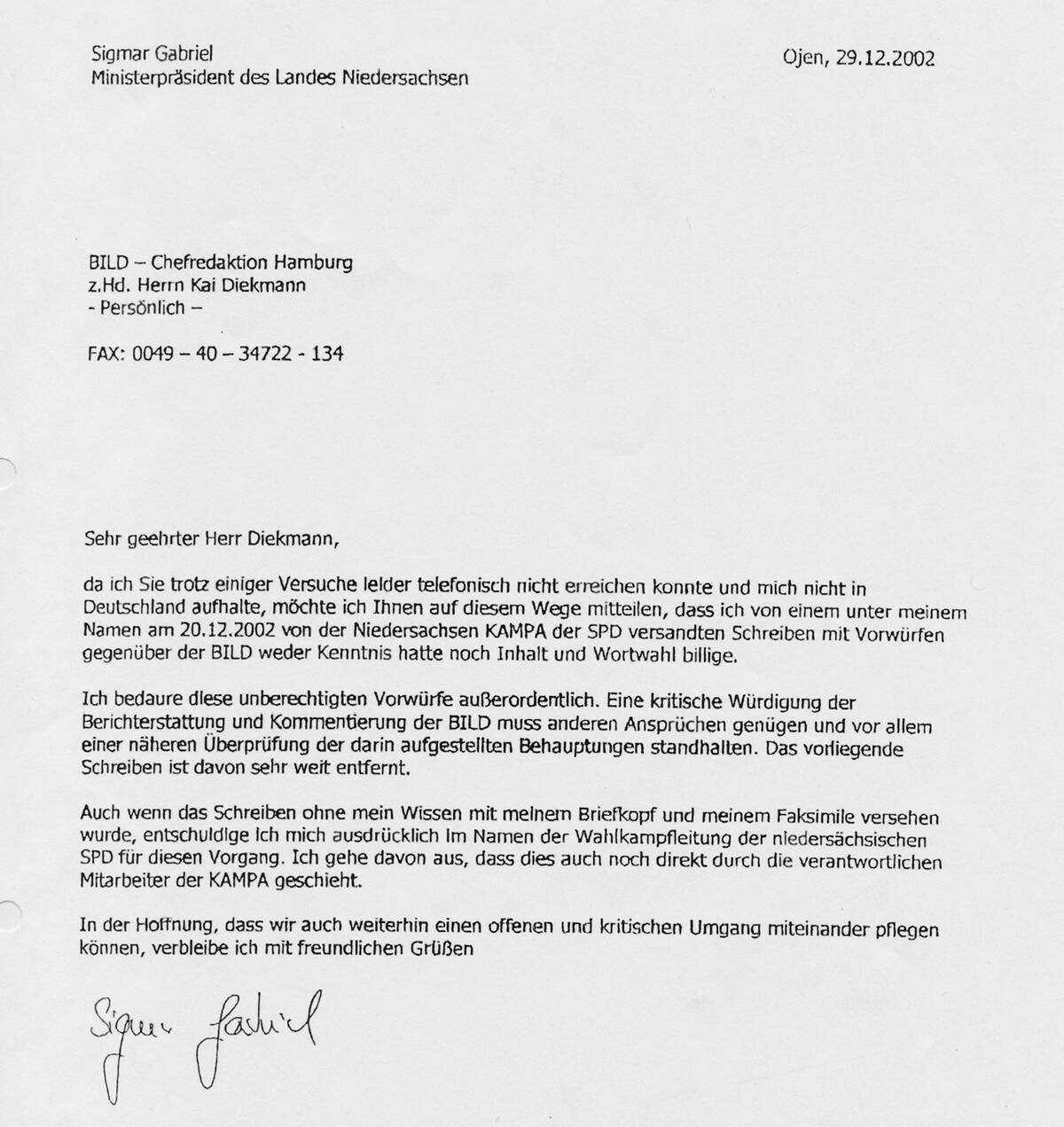

Allerbeste Brieffreunde: SPD-Ministerpräsident Sigmar Gabriel entschuldigt sich für ein Wahlkampf-Foul.

Als ich nach gut zweieinhalb Stunden Fahrt im Maritim eintraf, saß Franz Müntefering Don-Quijote-gleich im leeren Restaurant an einem der Tische und blies, vor sich einen Aschenbecher, den Rauch einer seiner unvermeidlichen Zigarillos in die Luft. In der dünnen Mappe, die ich mit zu unserem Treffen brachte, befanden sich lediglich zwei Blatt Papier: eines mit präzisen Recherchedetails unserer Redakteure zur Bonusmeilen-Affäre – und die Kopie eines Artikels aus der FAZ vom Vortag:

Was umfasst die Pressefreiheit? Datenschutz und öffentliches Interesse . 22

Es gab Mineralwasser, ich bestellte mir noch einen Kaffee dazu. Franz Müntefering – Jahrgang 1940, drahtig und knittrig, ein bodenständiger Sauerländer mit rabenflügelartigen Augenbrauen, der am liebsten in kurzen Hauptsätzen sprach – machte keinen besonders fröhlichen Eindruck; wir kamen schnell zur Sache.

»Wie groß ist denn das Triumphgeheul von BILD, wenn ich die Strafanzeige zurückziehe?«, fragte er scheinbar desinteressiert und blies einen Zigarillo-Kringel in die Luft.

»Über die Einstellung des Verfahrens müssen wir natürlich berichten«, antwortete ich sachlich. »Aber die Lautstärke meines Triumphgeheuls habe ich durchaus unter Kontrolle.«

Ausführlich schilderte ich Müntefering den zeitlichen Ablauf unserer Recherche: »Sobald erste Informationen zu konkreten Politikern vorlagen, haben wir die Betroffenen mit dem Vorwurf konfrontiert. Im Fall Özdemir geschah dies zum Beispiel am Donnerstag, den 25. Juli. Wir haben ihm mitgeteilt, dass in der BILD am SONNTAG vom 28. Juli eine Berichterstattung geplant sei. Ohne die an ihn gerichteten Fragen jemals konkret beantwortet zu haben, ist Cem Özdemir, den ich übrigens seit Jahren sehr schätze, schon am nächsten Tag zurückgetreten.« Der »häppchenweise-Vorwurf« sei also Unsinn, der Zeitpunkt der Veröffentlichung sei uns von den äußeren Umständen diktiert worden. Ich wollte mich nicht streiten mit Müntefering, trotzdem sprach ich den Kampagnenvorwurf gegen Rot-Grün an: »Was würden Sie, lieber Herr Müntefering, eigentlich sagen, wenn zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung Einblick in Akten bekäme, die die CDU/CSU belasten würde? Ich vermute mal, Sie würden nicht den Datenschutz und das Persönlichkeitsrecht bemühen, sondern den hervorragenden Enthüllungsjournalismus loben.« Was erlaubt sei, dürfe ja nicht vom politischen Standort abhängen.

Müntefering ließ das so stehen.

Er schlug vor, am nächsten Tag eine Erklärung zu veröffentlichen, in der er unser Treffen bekannt geben und die Strafanzeige wegen Ausspähung der Abgeordneten zurückziehen wollte. Wir verabredeten, den genauen Wortlaut seiner Erklärung, in der es auch um meine Position gehen sollte, miteinander abzustimmen.

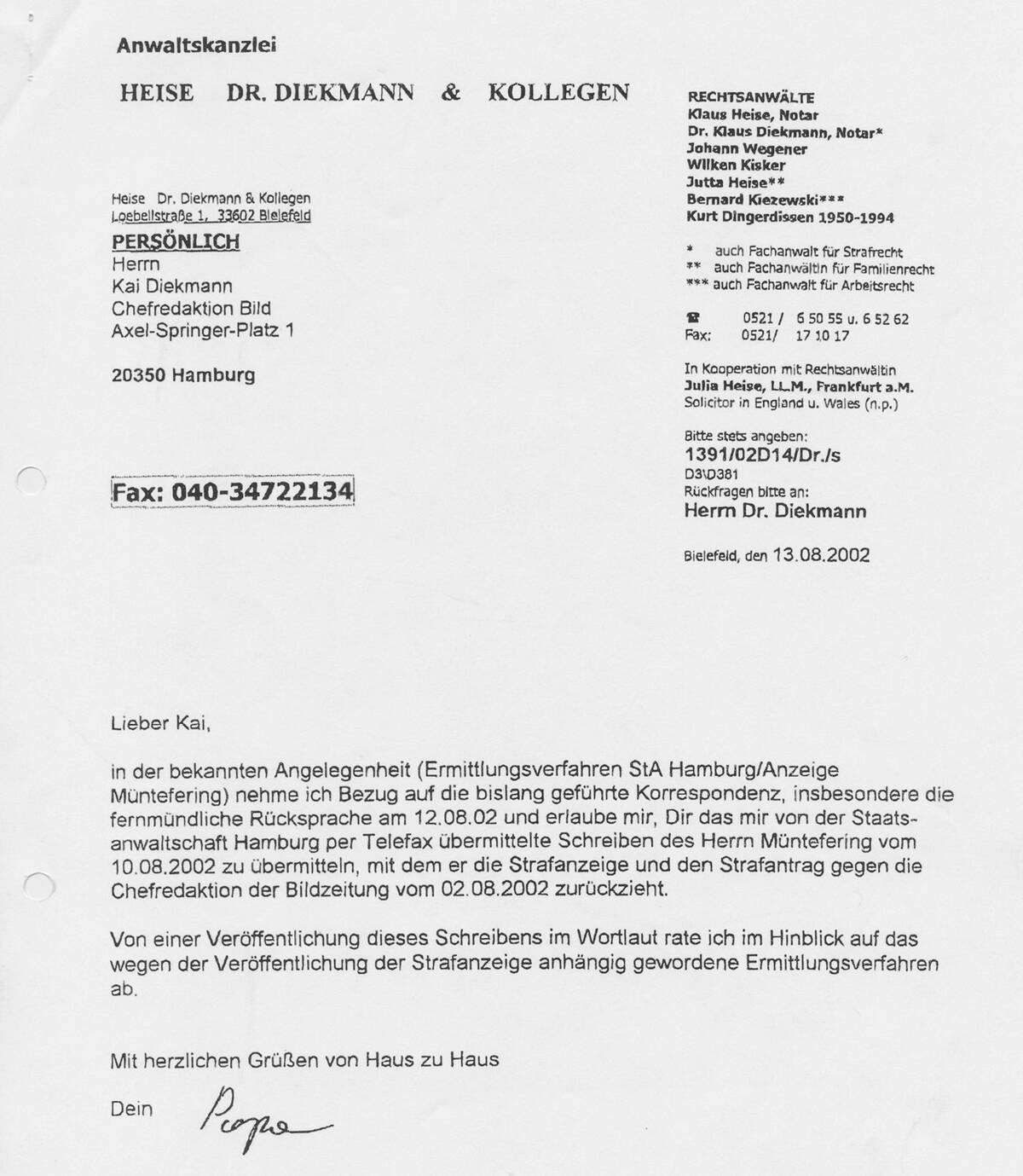

Wer mich als Anwalt gegen die SPD vertritt? Mein Vater!

Keine 24 Stunden später spuckte das Fax in meinem Büro Münteferings Entwurf aus.

Ich las überrascht, bei unserem Treffen hätte ich zugestimmt, den Ablauf unserer Recherchen nicht nur dem Presserat, sondern auch dem Präsidium des Bundestages zur Verfügung zu stellen. Außerdem hätte ich verbindlich erklärt, dass über die Veröffentlichungen dieser Woche hinaus keine weiteren Erkenntnisse vorliegen. Das war natürlich Quatsch. Ersteres hatte ich nicht vor, Letzteres ihm niemals zugesichert. Das käme ja einem journalistischen Offenbarungseid gleich – wie käme ich dazu, den zu leisten?

Da musste gestern ein anderer Müntefering im Maritim in Magdeburg am Tisch gesessen haben. Das hatten wir doch alles so nicht besprochen!

Weiter schrieb Müntefering in seinem Entwurf:

Nicht ausgeräumt werden konnte der Streit um die Art und Weise der Veröffentlichung des Vorgangs in BILD in den vergangenen Tagen. Ich bin empört über den kampagnenmä ßigen, auf den Wahlkampf gerichteten Umgang von BILD mit dem Thema .

Das Ganze unter der Überschrift: »Franz Müntefering: Ziel von Meilenanzeige erreicht«.

Was sollte das denn jetzt? Den Schlamassel, in den er sich selbst gebracht hatte, wollte der SPD-Generalsekretär in einen Sieg über BILD ummünzen. Für wie doof hielt er mich eigentlich? Keine Sekunde dachte ich daran, dem zuzustimmen.

Damit war unser vertraulicher Austausch auch schon wieder vorbei. Jetzt waren wir wieder da, wo wir vor unserem Treffen waren. Eine Einigung auf Beilegung des juristischen Streits war in weite Ferne gerückt. Ich war wirklich enttäuscht. Müntefering legte weiter nach und polterte: »Ich lasse mich von BILD nicht plattmachen!«

Unverhofft kommt oft: Keine 48 Stunden später kündigte Müntefering überraschend an, seine Strafanzeige nun endgültig zurückzuziehen. Die Lufthansa war inzwischen mit einer unglaublich aufwendigen Computerfahndung der undichten Stelle im eigenen Haus auf die Spur gekommen, die Staatsanwaltschaft hatte bereits übernommen. Damit, so der SPD-Generalsekretär ziemlich wortkarg, könne er auf seine Anzeige verzichten.

Ausgerechnet der leidenschaftliche Fußballfan Müntefering, der den Wählern seine Politik gern durch Vergleiche mit dem Rasensport erklärte (»Wir liegen deutlich zurück. Aber bis zum Abpfiff kann noch viel passieren, wir können noch zwei Tore machen!« 23 ), hatte mit seiner Strafanzeige ein klassisches Eigentor geschossen und den Gegner – BILD – damit in Führung gebracht.

Heute, mit dem Abstand von über 20 Jahren weiß ich natürlich: Für die Sozialdemokraten war und ist die BILD-Zeitung als Gegner ungeheuer wichtig. Zu dieser Erkenntnis hat mir Sigmar Gabriel verholfen. Als amtierender Ministerpräsident hatte er in einem Brief an die wahlkämpfenden Genossen in Niedersachsen die Behauptung aufgestellt: »Täglich hat BILD eine neue Meldung erfunden, um uns zu schaden.« Ich hatte mich furchtbar über sein BILD-Bashing aufgeregt, Gabriel entschuldigte sich bei mir für das Schreiben mit dem Hinweis, dieses sei ohne sein Wissen versandt und seine Unterschrift automatisch hinzugefügt worden. Auf meine Forderung, sich öffentlich zu entschuldigen und den Vorwurf zurückzunehmen, reagierte Gabriel prompt – allerdings auf Gabriel-Art. In einer spontan einberufenen Pressekonferenz erklärte er: »Es ist falsch, wenn man in einem Schreiben schreibt, dass die BILD-Zeitung jeden Tag Meldungen erfindet. Das ist schon deshalb falsch, weil die BILD-Zeitung nicht jeden Tag erscheint.«

Heute würde ich sagen: Sieger nach Punkten. Auf diese Formulierung muss man erst einmal kommen.

So kam ich denn endlich auf den Trichter: Tatsächlich war es bei den Genossen in Wahlkämpfen üblich, Briefe an die Parteimitglieder mit dem P.S. zu versehen: »BILD lügt.« Einfach so. BILD funktionierte für viele Alt-Linke offensichtlich wie das berühmte rote Tuch in der Stierkampfarena. Beim Anblick wurde der Bulle erst richtig lebendig. Heißt: Die SPD brauchte den Gegner BILD, um die eigene Anhängerschaft emotional zu mobilisieren, auf Trab zu bringen und die Reihen fest zu schließen.

Natürlich wäre Gerhard Schröder nie auf die platte Idee verfallen, einfach nur »BILD lügt« zu behaupten. Er benutzte in seinen Wahlkämpfen – zum ersten Mal ausgerechnet in meiner Heimatstadt Bielefeld – eine feinere Formulierung: »BILD lügt nie, und die Erde ist eine Scheibe.«

Per Fax leitete mir mein Rechtsanwalt die Mitteilung der Hamburger Staatsanwaltschaft weiter, dass Müntefering seine Anzeige tatsächlich zurückgezogen hatte. Dazu schrieb er:

Von einer Veröffentlichung dieses Schreibens im Wortlaut rate ich im Hinblick auf das wegen der Veröffentlichung der Strafanzeige anhängig gewordene Ermittlungsverfahren ab.

Mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus

Dein Papa

Mein Rechtsanwalt war in der Tat mein Vater: Dr. Klaus Diekmann, Strafverteidiger aus Bielefeld, der mir bis dahin vor allem wertvolle juristische Dienste im Zusammenhang mit der Straßenverkehrsordnung geleistet hatte – und dem es eine Herzensangelegenheit gewesen war, mich gegen die SPD zu vertreten.

Ich bedankte mich höflich:

Sehr geehrter Herr Diekmann,

haben Sie recht herzlichen Dank für Ihren Einsatz in meiner Strafsache betreffend Bonusmeilen und Strafanzeige.

Ihre Bemühungen waren von Erfolg gekrönt und Sie haben Ihrem Ruf als erfolgreicher Verteidiger wieder alle Ehre gemacht!

Mit besten Grüßen

Ihr

Kai Diekmann 24

Die Strafanzeige wegen Ausspähung war damit vom Tisch. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen der Veröffentlichung der Strafanzeige im Wortlaut hatte ich jedoch noch an der Backe:

Der Beschuldigte Diekmann hat sich über seinen Verteidiger zum Tatvorwurf eingelassen. Nachdem er seine alleinige Verantwortung für die hier in Rede stehenden Veröffentlichungen eingeräumt hat, wurde davon abgesehen, den weiteren Beschuldigten rechtliches Gehör zum Tatvorwurf anzubieten, da auf Grund der Angaben des Beschuldigten Diekmann den übrigen Beschuldigten eine Tatbeteiligung nicht nachzuweisen sein wird , stellte die Staatsanwaltschaft unter dem Aktenzeichen 7101 Js 480/02 fest.

Gleichsam halte es die Staatsanwaltschaft für vertretbar, »hinsichtlich des Beschuldigten Diekmann vorläufig von der Strafverfolgung abzusehen und ihm die Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 14 000 Euro aufzuerlegen«. Verdammt viel Geld.

Und was passierte mit unserer Whistleblowerin von der Lufthansa? Nachdem ihre Identität ermittelt worden war und kurze Zeit später die Polizei an der Tür der armen Frau klingelte, die das alles aus tiefster innerer Überzeugung heraus getan hatte, standen in ihrem Wohnzimmer bereits vom Axel Springer Verlag beauftragte Anwälte bereit. Die Frau wurde von der Lufthansa fristlos entlassen. Als Gegenleistung für die Einstellung des Ermittlungsverfahrens forderte die zuständige Staatsanwaltschaft von unserer Informantin ein umfassendes Geständnis. Offenbar ging es der ermittelnden Staatsanwaltschaft darum, belastendes Material gegen unsere Reporter zu sammeln, mit dem Ziel, doch noch Strafantrag gegen sie zu erstatten und ein Verfahren gegen BILD einzuleiten. Erst als unsere Anwälte der Behörde signalisierten, sie dann mit umfassenden Beweisanträgen zu quälen, in denen es unter anderem um Klärung der Fragen gehen werde, welche Abgeordneten wann und wie häufig auf Kosten der Steuerzahler verreist waren und welche Kosten dem Gemeinwesen dadurch entstanden waren, drehte die Staatsanwaltschaft bei. Das Ermittlungsverfahren gegen unsere Quelle wurde rasch »wegen geringer Schuld« gegen Zahlung einer überschaubaren Summe an »Ärzte ohne Grenzen« eingestellt.

Bei Schröders lagen die Nerven mittlerweile derart blank, dass Doris bei jedem Anlass wie eine Löwin aus dem Käfig sprang, um ihren Göttergatten zu verteidigen, der ja nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr Parteivorsitzender und Kanzler war.

Höhepunkt war nur zehn Tage später ein offener Brief an Friede Springer, in dem sie sich über eine der berüchtigten »Post von Wagner«-Kolumnen beschwerte. Der hatte sich in seinem jüngsten Werk ausgerechnet Bundespräsident Johannes Rau, den Säulenheiligen der SPD, vorgeknöpft. Doris Schröder-Köpf sah darin eine Diffamierung aller Politiker, vor allem ihres Mannes, weshalb sie sich nun an die »Liebe Frau Verlegerin Springer« wandte:

Ihr Wirken findet selten im grellen Scheinwerferlicht statt. Sie bevorzugen es, dezent im Hintergrund zu bleiben. Mit öffentlichen Äußerungen halten Sie sich zurück. Wenn ich aber an so manche Berichte Ihrer Zeitungen denke, frage ich mich, ob Ihr Schweigen ein stilles Einverständnis mit allem ist, was dort veröffentlicht wird. Wie vertragen sich Ihre eigenen Ansprüche an Stil, Anstand und Würde mit den Beleidigungen und Entgleisungen, die ich immer wieder in einer Briefkolumne in der BILD-Zeitung lesen kann? Spricht ihr Autor Wagner Ihnen aus dem Herzen, wenn er den Bundespräsidenten und mit ihm gleich alle Politiker diffamiert? Ich mag’s nicht glauben. Entspricht es dem Geist des Konzerngründers Axel Springer, wenn Politiker verächtlich gemacht werden und ihnen vorgeworfen wird, sie führten das Volk »ins Elend«? Ist diese Form von Schmutz-Journalismus und Demokratieverachtung in Ihrem Sinne, fragt Sie Ihre Doris Schröder-Köpf.

Und sie legte in diesem Zusammenhang Wert auf die Feststellung: »Meine protokollarische Ebene ist Frau Springer.« 25

Ich hatte Franz Josef Wagner, einst Chefredakteur der Zeitschrift Bunte und in dieser Position eine Zeit lang mein Chef, 2001 für BILD gewinnen können und eigens für ihn diese Kolumne erfunden: ein täglicher, sehr persönlicher Brief an überwiegend prominente Empfänger, auf den er keine Antwort erwartet. Seine tägliche Kolumne war und ist, wie es einmal zutreffend beschrieben wurde, ein »Monolog in Korrespondenzform«. Mit seiner zwischen Genie und Wahnsinn mäandernden Kurzprosa polarisierte Wagner genauso schön wie BILD: Die einen hassten, die anderen liebten ihn. Die allererste »Post von Wagner« überhaupt ging übrigens, believe it or not , an Gerhard Schröder: »Mein lieber Kanzler – 365 Tage Glück wünscht Ihnen Ihr Franz Josef Wagner«.

Auf den offenen Brief von Doris Schröder-Köpf reagierte Friede Springer natürlich nicht. Das tat sie in solchen Fällen nie. Kein einziges Mal habe ich in den 16 Jahren an der Spitze von BILD erlebt, dass sie nach einer Beschwerde oder Klage von draußen Druck nach innen weitergegeben hätte. Schon gar nicht, wenn sie als »Verlegerin« angesprochen wurde: »Von wegen Verlegerin, ich verlege allerhöchstens mal meine Brille«, pflegte sie zu sagen. Gleichwohl verging kaum ein Tag, an dem die erste Dame des Hauses nicht preußisch-pünktlich um 9 Uhr früh in ihrem holzgetäfelten Büro am Schreibtisch ihres verstorbenen Mannes, des Gründers des Verlagshauses Axel Springer, saß. An den Räumlichkeiten hatte sie nach seinem Tod im Jahr 1985 nichts, aber auch gar nichts verändert. Auch wir bei BILD hielten uns mit Kommentaren zur Attacke von Doris zurück: »Offenbar hat die SPD die Pleite von Franz Müntefering mit der zurückgenommenen Strafanzeige gegen BILD noch immer nicht verwunden« 26 , antwortete ich lapidar auf Anfragen.

Exklusiv meldete die Presseagentur AP einen Tag später, Franz Josef Wagner persönlich habe im Auftrag von Friede Springer den offenen Brief von Doris Schröder-Köpf beantwortet: »Frau Friede Springer hat mich gebeten, auf Ihren offenen Brief zu antworten«, schrieb Wagner laut Agenturbericht.

Wie Sie wissen, bin ich bei Springer für die Postbearbeitung zuständig. Sie haben sich in einem Brief an meine Verlegerin darüber mokiert, dass ich in meiner BILD-Kolumne am Montag nicht nett über Politiker geschrieben habe. Das dürfen Sie, denn Sie sind die Frau eines Politikers. Sie haben darin Sätze geschrieben, die unsinnig sind. Das dürfen Sie nicht, denn Sie sind eine Journalistin. Ich sehe Sie vor mir, wie Sie die Zeitung lesen und dann zu Ihrem Mann rufen, der sich gerade im Bad vor dem Spiegel die Krawatte bindet: Gerd, das können die nicht mit dir machen! Als Gerd dann ins Büro gegangen war, haben Sie sich hingesetzt, so denke ich mal, und haben versucht, von Frau zu Frau, einen mahnenden Brief an meine Verlegerin zu schreiben. Leider ist dann wohl Franz Müntefering auf einen Kaffee bei Ihnen vorbeigekommen, hat gesehen, an wen Sie schreiben, und laut gerufen »Keine Briefe! Besser gleich verklagen!« Darauf Sie: Aber wegen des Hochwassers sind doch alle Verbindungen nach Magdeburg unterbrochen, wo soll ich mich denn dann mit Kai Diekmann zu vergeblichen Vermittlungsgesprächen treffen? Da hat dann Müntefering nachgedacht. Er zwirbelt lange mit der linken Hand seine rechte Augenbraue. Plötzlich springt er auf und ruft: »Ich hab’s! Das ist ›Schmutzjournalismus‹! Verstehst du, Doris? Wegen des Schlamms, das ist ein subtiler Vergleich, der zieht.« Und schon schrieb Müntefering Ihren Brief zu Ende, in gewagter Ausdeutung seines Amtes als Generalsekretär. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen die ganze Sache jetzt schon peinlich ist. Friede Springer, so schreiben Sie in Ihrem offenen Brief, »bevorzuge es, dezent im Hintergrund zu bleiben«. Wollen Sie es nicht auch einmal damit versuchen?

Herzlichst

Ihr Franz Josef Wagner 27

Reingefallen – es gab in BILD keine Abrechnung von Franz Josef Wagner mit der Kanzlergattin. Tatsächlich hatte sich der Autor Florian Illies für die FAZ einfühlsam in Wagner hineinversetzt. Eine grandiose Satire, der AP auf den Leim gegangen war.

© Alamy

Sie verteidigte ihren Mann stets wie eine Löwin: mit Doris Schröder-Köpf im Herbst 2014 in Berlin

Wenn ich das heute alles lese, weiß ich: Wir Medien waren damals wirklich nicht nett zu den Schröders. Allerdings waren die daran nicht ganz unschuldig. Insbesondere Doris müsste das wissen. Lange Zeit hatte sie Kolumnen für BILD geschrieben, sich dabei weit aus dem Fenster gelehnt, wenn es um das Verbot von Kampfhunden ging oder die strenge Erziehung von Kindern. Als Kanzlergattin, wohlgemerkt, nicht als Journalistin oder einfache Bürgerin.

Nun ist das mit der »Kanzlergattin« so eine Sache: Im Grundgesetz ist dieses Amt nicht vorgesehen. Doris Schröder-Köpf nutzte ihren Status gleichwohl mit so großer Leidenschaft aus, dass sie schließlich als die »schnelle Eingreif-Puppe des Kanzlers« verspottet wurde. Weder eine Loki Schmidt noch eine Hannelore Kohl hatten sich jemals und so offiziell in die Tagespolitik eingemischt, wie Doris Schröder-Köpf das für sich in Anspruch nahm. Wie ich ja gerne sage: Wer die Hitze nicht verträgt, gehört nicht in die Küche.

Das galt dann auch für sie.

Basta!

Wer glaubt, damit sei der Gipfel der Streitereien zwischen BILD und Kanzleramt erreicht gewesen, der irrt. Es ging munter weiter. Egal, wie viel Mühe sich Münte und Doris gegeben hatten, den Wahlkampf der SPD zu versauen, reichte es am Ende erneut für einen knappen Wahlsieg von Rot-Grün. Noch in der Wahlnacht hatte der Kanzler angekündigt, Rache an den Springer-Medien nehmen zu wollen. Und so kam es dann auch:

Schröder wurde schließlich so sauer auf uns, dass das Bundespresseamt einen Interview-Boykott gegen uns verhängte und BILD-Korrespondenten bei Auslandsreisen aus dem Kanzlerflugzeug verbannt wurden.

Was war passiert? BILD hatte die vielen negativen Schlagzeilen über Gerhard Schröder thematisiert und die Frage gestellt: »Wie hält die Kanzlergattin das nur aus?« BILD-Kolumnist Mainhardt Graf von Nayhauß , dessen letztes Buch vom Kanzler noch persönlich vorgestellt worden war, hatte munter drauflos spekuliert, was das Ehepaar Schröder wohl machen würde, wenn der Kanzler nach dem SPD-Vorsitz auch noch das Kanzleramt verlöre : Wanderten die Schröders dann nach Amerika aus? »Immerhin besitzt ihre in den USA geborene, inzwischen 13-jährige Tochter einen amerikanischen Pass.«

Daraufhin war Schröder in der SPD-Bundestagsfraktion explodiert und knöpfte sich BILD vor. Er sei nicht bereit hinzunehmen, dass seine Familie hineingezogen werde: Ich lasse mich nicht kaputtmachen! Das muss jeder wissen, wenn er mit denen redet und sich zum Stichwortgeber macht. 28

Seine Frau Doris ließ sich passend dazu von einem NDR-Reporter die Frage stellen, ob die BILD-Zeitung denn wieder Kanzlerinterviews bekäme, wenn »Herr Diekmann, der Chefredakteur der BILD-Zeitung, geht«.

Die gönnerhafte Antwort der Kanzlergattin: »Ja, das käme dann immer darauf an, wer nachfolgt. Da kann man sich so nicht festlegen. Ich kenne Herrn Diekmann als Kollegen, und ich habe ihn immer auch als lernfähig eingeschätzt.« 29

Das war wirklich lächerlich. Vor der Bundestagswahl hatte sich Doris Schröder-Köpf noch auf einem Stern-Titel mit der Schlagzeile »Die Kanzlerin« abbilden lassen und für ihren Mann die Werbetrommel gerührt. Und die SPD machte mit Buttons Wahlkampf, auf denen stand: »Ich wähle Doris ihren Mann seine Partei« 30 .

Ich wiederhole mich: Wer im Wahlkampf sein Privatleben so in die Öffentlichkeit trägt, muss sich nach der Wahl dann auch entsprechende Fragen gefallen lassen. Zudem hatte die Kanzlergattin wohl verabsäumt, ihren Mann davon zu unterrichten, dass sie in den vergangenen Tagen gleich mehrfach mit BILD-Redakteuren telefoniert hatte, um ihre Seelenlage nach dem überraschenden Rücktritt Schröders als SPD-Chef zu schildern.

Grundsätzlich wunderte ich mich, dass Doris als ehemalige BILD-Journalistin so empfindlich war und offensichtlich nicht in der Lage, mit Kritik umzugehen. Was den Boykottaufruf ihres Ehemannes, des Bundeskanzlers, anging: Es war Joschka Fischer, der sich einst als hessischer Fraktionsvorsitzender mit über 70 Journalisten solidarisch erklärt und den Boykott und geplanten Ausschluss einer BILD-Journalistin vom Parteitag der Grünen verhindert hat. Die BILD-Journalistin hieß übrigens: Doris Köpf. 31

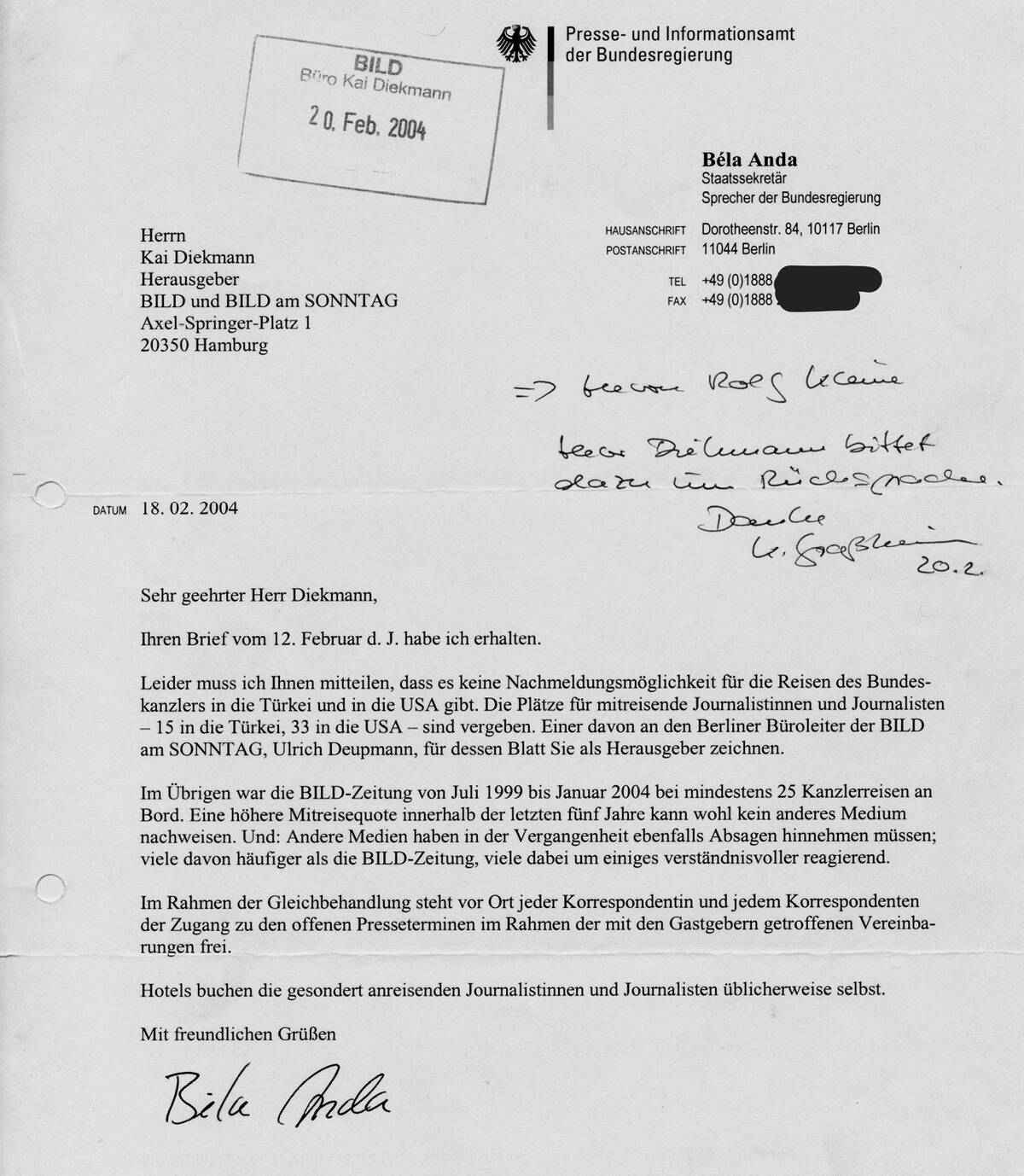

Noch am selben Tag trudelten aus dem Bundespresseamt die Absagen für die geplante Teilnahme an Kanzlerreisen in die USA und die Türkei ein. Angeblich wegen Platzproblemen. Erst erwischte es meinen Kollegen Rolf Kleine. Dann unseren Kolumnisten Mainhardt Graf von Nayhauß. Empört setzte ich mich hin und diktierte einen Brief an Regierungssprecher Béla Anda.

Mit Béla verband mich bis zu diesem Zeitpunkt eine langjährige Freundschaft. Wir hatten uns in den 1980er Jahren bei Axel Springer kennengelernt: Ich war Volontär bei BILD am SONNTAG, er bei der WELT am SONNTAG. Und genauso unterschiedlich wie die beiden Zeitungen waren auch wir beide: Ich aus Bielefeld-Brackwede, er aus der Bundeshauptstadt Bonn. Ich mit wilden Locken und Zopf, er der deutsche Tom Cruise mit perfektem Scheitel und 1000-Watt-Lächeln. Ich, der Obergefreite, er Offizier der Reserve. Ich, der abgebrochene Student, der sich zwar eingeschrieben, aber nie die Uni von innen gesehen hatte, er mit Abschluss an der London School of Economics. Kurzum: Obwohl es aussah, als trennten uns Welten, verstanden wir uns auf Anhieb. Und Party konnten und mochten wir beide auch.

Als ich 1991 stellvertretender Chefredakteur der B.Z. in Berlin wurde, gewann ich Bé la als freien Mitarbeiter für die letzte Seite unserer Sonntagsausgabe – ich bewunderte nämlich seit jeher seine ungewöhnliche Erzählsprache. Seine Texte schrieb er in seinem ganz eigenen, etwas durchgeknallten Béla-Stil, Kollegen verehrten ihn dafür und nannten ihn »Wagner auf Ecstasy« – eine Hommage an unser aller Sprachidol Franz Josef Wagner, von dem ich Ihnen ja eben schon vorgeschwärmt habe. So eng war unser Verhältnis in dieser Zeit, dass ich Patenonkel seines ersten Sohnes wurde.

Deswegen war ich wirklich happy, als ich ein Jahr später als BILD-Politikchef nach Hamburg ging und Bé la mir sagte: »Ich komme mit!«

Im Sommer 1994 begann ich mit Ralf Georg Reuth, Historiker und zuvor von der FAZ zu BILD gekommen, mit der Arbeit am Helmut-Kohl-Buch Ich wollte Deutschlands Einheit . Irgendwann abends saß ich mit Béla beim Italiener und erzählte aufgekratzt von der Arbeit mit dem Kanzler. Mehr aus einer Laune heraus meinte ich: »Mensch, schreib doch mal eine Biografie über Gerhard Schröder!« Der war zu dem Zeitpunkt niedersächsischer Ministerpräsident und ein kommender Mann. Was Béla dann mit Rolf Kleine, damals BILD-Korrespondent in Bonn, auch tatsächlich tat. Schröder schien das Ergebnis gefallen zu haben, denn nachdem er Kanzler geworden war, holte er Béla Anda als Stellvertretenden Regierungssprecher unter Uwe-Karsten Heye in seine Regierung.

Kein Platz für BILD im Kanzlerflieger: Brief von Regierungssprecher und Ex-BILD-Kollege Béla Anda vom Februar 2004

Für Béla war es sicher nicht leicht, ständig zwischen neuem und altem Arbeitgeber vermitteln zu müssen, vor allem, nachdem ich als neuer Chefredakteur von Schröders Motto »Zum Regieren brauche ich BILD, BamS und Glotze« nichts mehr wissen wollte. Und auch sein neuer Arbeitgeber, das Kanzleramt, hatte sicherlich ganz andere Erwartungen daran geknüpft, in Bé la einen ehemaligen BILD-Redakteur als Regierungssprecher zu verpflichten.

Anda sei »ein begabter Sagenichts«, lästerte mal der Stern. »Locker und leise redet er eine Viertelstunde über die Regierungspolitik, ohne den Hauch einer Botschaft im Wortschwall zu verstecken.« 32 »Wer gerne auf dem Boulevard stolziert, muss neben schönem Wetter auch den Gewitterguss aushalten«, urteilten andere Kollegen. 33

Zurück zum Interview-Boykott des Bundespresseamts. Trotz unserer langjährigen Freundschaft waren Bé la und ich zu diesem Zeitpunkt zum förmlichen »Sie« übergegangen. Also diktierte ich:

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,

mit großer Verwunderung habe ich Ihre Äußerungen über eine angebliche Kampagne von BILD zur Kenntnis genommen. Protestieren muss ich in diesem Zusammenhang gegen den offenbar vom Bundespresseamt verhängten Boykott gegen BILD-Journalisten. Nachdem am späten Dienstagnachmittag Herr Kleine aus Platzgründen eine Absage für die Türkei/Malta-Reise des Bundeskanzlers erhalten hatte, versicherten Sie mir noch, es bestehe kein Zusammenhang mit dem Boykottaufruf des Kanzlers. Dass diese Äußerung nicht der Wahrheit entsprach, war mir zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt, schließlich hatten Sie im Telefonat mit Herrn Kleine zuvor von Konsequenzen für die Berichterstattung, insbesondere hinsichtlich der bevorstehenden Kanzlerreisen, gesprochen. Am Mittwochabend erhielt nun auch Graf Nayhauß eine Absage für die beantragte Begleitung des Kanzlers in die USA, offiziell wiederum aus Platzgründen. Über die offensichtliche Unaufrichtigkeit Ihrerseits im Umgang mit der Angelegenheit will ich mich nicht beklagen. In aller Form verwahren muss ich mich allerdings gegen den Versuch, BILD von Terminen auszuschließen. Dass die Auswahl der zur Mitreise eingeladenen Journalisten dem Bundespresseamt obliegt, ist mir zwar bekannt, ich ersuche Sie gleichwohl, hinsichtlich Türkei/Malta als auch für die nachfolgende Reise in die USA die Akkreditierung der von uns genannten Journalisten sicherzustellen. Darüber hinaus erwarte ich vor Ort die vollständige Gleichbehandlung unserer Korrespondenten inklusive Unterbringung in den Delegationshotels.

Mit freundlichen Grüßen

Kai Diekmann. 34

Wie es der Zufall wollte, sah ich am selben Tag noch ein Interview von Bé la im WDR-Magazin Monitor: »Der Bundeskanzler selbst hat seine Schlüsse daraus gezogen, aus der Art und Weise, wie er und seine Politik dargestellt wird, nämlich, dass es mit der BILD-Zeitung keine Interviews mehr geben wird.« 35

Ich hustete in meinen Kaffee.

Wie bitte?

Das war genau das Gegenteil vom dem, was er mir gegenüber behauptet hatte – nämlich, dass es keinen Zusammenhang gäbe zwischen unserer Berichterstattung und den Ausladungen unserer Journalisten von Kanzlerreisen. Sofort setzte ich mich hin und diktierte den nächsten Brief:

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,

anlässlich der Reiseabsage für Graf Nayhauß und Herrn Kleine hatten Sie mir mündlich wie auch schriftlich versichert, es gäbe keinen Zusammenhang zwischen den Absagen und einem Boykott der BILD-Zeitung. Heute lese ich bezüglich künftiger Mitreisemöglichkeiten, es sei eine »offene Frage, ob man da mitreisen wird können«. Ich darf Sie daran erinnern, dass das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung eine steuerfinanzierte Behörde ist, dessen Aufgabe unter anderem darin besteht, Journalisten zu informieren. Eine Auswahl der Medien nach Wohlverhalten ist dabei wohl nicht vorgesehen. Mit kollegialen Grüßen,

Kai Diekmann 36

Mit seiner Antwort ließ sich Bé la ein paar Tage Zeit:

Sehr geehrter Herr Diekmann, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass es keine Nachmeldungsmöglichkeiten für die Reisen des Bundeskanzlers in die Türkei und in die USA gibt .

Die Plätze seien bereits vergeben. Im Übrigen, so Béla weiter, sei die BILD-Zeitung »von Juli 1999 bis Januar 2004 bei mindestens 25 Kanzlerreisen an Bord gewesen. Eine höhere Mitreisequote innerhalb der letzten fünf Jahre kann wohl kein anderes Medium nachweisen.« Andere Medien hätten in der Vergangenheit ebenfalls Absagen hinnehmen müssen, viel häufiger als BILD, »viele dabei um einiges verständnisvoller reagierend«. 37

Was für ein blödes Kleinklein: Wie andere Medien mit Absagen umgingen, ob verständnisvoll oder nicht, war erstens nicht mein Problem, und zweitens ging es hier um Politik und nicht um Platzprobleme.

Mit dem Versuch, BILD zu disziplinieren, war doch gerade erst Müntefering gescheitert. Hatte Bé la das denn nicht mitgekriegt?

Jetzt wiederholte sich die Chose. Wie bereits bei der Anzeige des SPD-Generalsekretärs protestierten erneut die Chefredakteure anderer Medien. Empört schrieben die Chefs von Stern, Tagesspiegel, Berliner Zeitung, Financial Times Deutschland und taz an die Bundespressekonferenz:

Nach unserer Ansicht hat Herr Staatssekretär Anda damit nicht nur seine Kompetenzen als Beamter überschritten, sondern zugleich die Freiheit der Berichterstattung in Frage gestellt. Wir sehen im Vorgehen von Herrn Anda ein nicht ungefährliches Präjudiz: Was in diesen Tagen Reportern von »Stern« und BILD im Umgang mit der Bundespressebehörde Presse- und Informationsamt passiert, kann jedem anderen Journalisten im Falle missliebiger Berichterstattung ebenfalls passieren . 38

Die Bundespressekonferenz, der Zusammenschluss aller politischen Korrespondenten in Berlin, sah das genauso und intervenierte offiziell gegen den Interviewboykott.

Doch Schröder? Der blieb bei seiner Haltung: »Was in Deutschland politisch geschieht, bestimmen aus Wahlen hervorgegangene Mehrheiten und keine Boulevardzeitungen.« 39 Keine Interviews mehr für BILD!

So richtig klug war die Haltung des Kanzleramts – »wir sind jetzt mal beleidigt« – eher nicht. Mit der Meinung stand ich nicht allein. Ein Medienforscher diagnostizierte bei Schröder einen »Fall von enttäuschter Liebe«. Sein Verhalten sei »sehr typisch« für Politiker, die denken, mit Kontrolle und Pressionen Einfluss auf Berichterstattung nehmen zu können – womit sie sich »nicht anders verhielten als Diktatoren«. 40

Auch der ehemalige SPD-Generalsekretär Peter Glotz – zugegeben einer, der Gerhard Schröder immer äußerst kritisch begleitet hat – sprang uns bei: »Eine große politische Partei oder gar eine Regierung kann die größte Zeitung des Landes nicht einfach links liegen lassen. Solche Boykotte sind Formen kommunikativer Verweigerung. Und sie schaden dem, der sich verweigert.« 41

Ich muss auch sagen: Es zeugte nicht gerade von der hohen Kunst der Politikvermittlung, in der entscheidenden Phase der Agenda-2010-Politik, für die der Kanzler BILD mit ihren über 12 Millionen Lesern und damit über 12 Millionen potenziellen Wählern wie kein anderes Massenmedium gebraucht hätte, uns von der Berichterstattung auszuschließen. Es war das Widersinnigste, was Schröder machen konnte. Auf der einen Seite beklagte seine Regierung Kommunikationsprobleme bei der Vermittlung ihrer Reformpolitik. Auf der anderen Seite sollten diese Kommunikationsprobleme jetzt dadurch gelöst werden, dass man die Kommunikation ganz einstellte. Was sollte das für eine Logik sein?

Regieren gehe nicht gegen die Medien und auch nicht ohne sie, hatte Schröder doch selbst einmal so gesagt: Den Titel »Medienkanzler« betrachte er als »Verpflichtung, offen mit Informationen umzugehen und Kritik hinzunehmen«. 42

Auch wenn das jetzt arrogant klingt: Der Schröder’sche Bann interessierte uns ohnehin herzlich wenig. Die BILD-Reporter reisten dem Kanzler einfach hinterher – mit der Linienmaschine. Wer braucht schon den Kanzlerflieger?

»Mit der BILD-Zeitung gibt es keine Interviews. Man muss den Kakao, durch den man gezogen wird, ja nicht auch noch trinken«, hatte Regierungssprecher Anda den Schriftsteller Erich Kästner zur Begründung des Boykotts bemüht. 43

Doch. Manchmal schon.

Mit der Einschränkung von Informationsfreiheit und -zugang hätten SPD und SPD-geführte Regierungen »in den siebziger Jahren schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht, als sie gezielt Journalisten von Informationsmöglichkeiten ausgeschlossen haben«, hatte die Stuttgarter Zeitung kommentiert. 44

An dieser Stelle, liebe Leserinnen und Leser, muss ich etwas klarstellen: Keineswegs war es ausschließlich die SPD, die gegen BILD zu Felde zog. Das taten die Konservativen selbstverständlich auch. Im Frühjahr 1989 – ich spielte als blutjunger Bonner Korrespondent noch gar keine Rolle – hagelte es bei der Verlagsführung Beschwerden: In letzter Zeit hätten sich hämische, von Halbwahrheiten strotzende Artikel in BILD und BILD am SONNTAG über Bundestagsabgeordnete und ihre angeblichen Privilegien gehäuft. Beschwerdeführerin: Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, CDU. Sie drohte sogar mit der Einschaltung des Presserates.

Ein Abgeordneter kündigte an, wegen der Berichterstattung ü ber Freiflüge für Abgeordnete, Freifahrtscheine der Bundesbahn und steuerfreie Kostenpauschalen der BILD-Zeitung für Interviews, Auskünfte und Nachfragen nicht mehr zur Verfügung zu stehen: Den Mitarbeitern seiner Fraktionsarbeitsgruppe habe er entsprechende Weisung gegeben. Beschwerdeführer: der Bundestagsabgeordnete Johannnes Gerster, CDU. Natürlich vergaß er nicht, seinen Beschwerdebrief in Kopie an seinen Parteivorsitzenden weiterzuleiten. Und stieß bei dem auf offene Ohren:

»Lieber Herr Tamm«, schrieb der umgehend an den damaligen Vorstandsvorsitzenden des Axel Springer Verlags:

Johannes Gerster ist ein kluger und besonnener Mann. Was er schreibt, entspricht der allgemeinen Meinung und das gilt auch für mich.

Mit freundlichen Grüßen

Absender: Der CDU-Parteivorsitzende und Bundeskanzler Helmut Kohl.

Sie sehen, die Sache mit dem Kakao, den man nicht mehr schlürfen möchte, nachdem man durchgezogen worden ist, scheint in der Politik auf allen Seiten weit verbreitet.

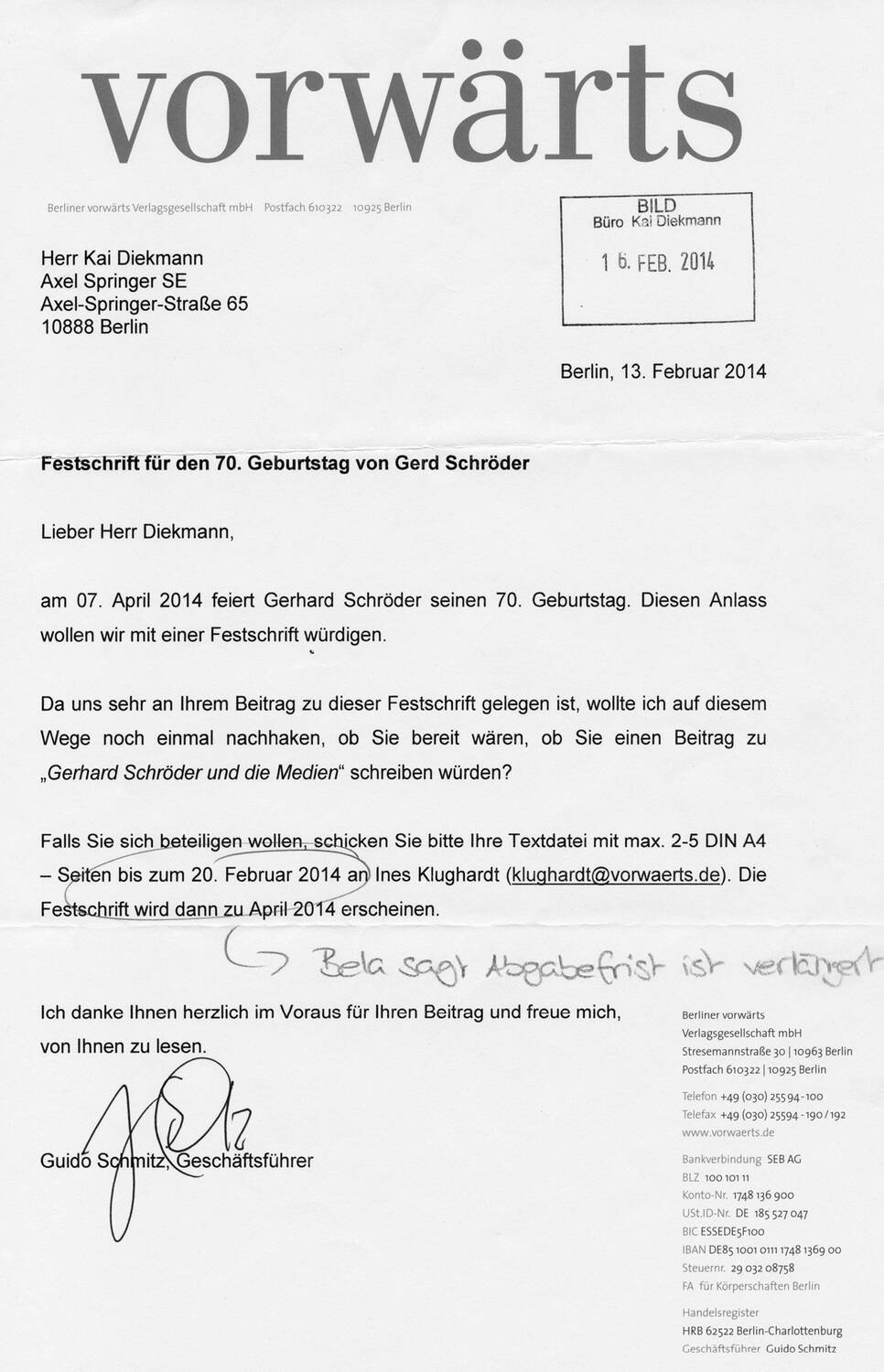

Zu seinem 70. Geburtstag würdigt die SPD Gerhard Schröder mit einer Festschrift. Da soll ein Beitrag von mir natürlich nicht fehlen.

Ich gebe zu: Was die Agenda-Politik von Gerhard Schröder angeht, hat BILD unter meiner Führung manches falsch bewertet.

Wegen Hartz IV! Regierung will an Sparbücher der Kinder!

Rentenkürzungen wegen Hartz?

Wegen Wintereinbruch und Hartz IV: Millionen Arbeitslose!

Mehr ausgesetzte Tiere – wegen Hartz IV!

Renten-Klau! Renten-Loch!

Renten-Schock!

Das waren die Schlagzeilen, mit denen wir gnadenlos draufhauten.

Heute weiß ich: Das war eine brutale Kampagne, die in der Sache falsch war. Wir hatten die Agenda einfach nicht verstanden. Später entschuldigte ich mich mehrfach für meine Fehleinschätzung bei Gerhard Schröder: Das erste Mal bei einem Versöhnungstreffen vor dem Kamin in der Bibliothek des Verlags im Beisein von etlichen Kollegen aus der BILD-Redaktion, ein paar weitere Male, wenn wir gemeinsam bei Veranstaltungen auf der Bühne diskutierten. Denn wenn man jemanden zu Unrecht öffentlich beschimpft, sollte man sich auch ebenso öffentlich entschuldigen.

So viel kann ich hier vorwegnehmen: Schröder ist nicht nachtragend.

Ich war immer erklärter politischer Gegner der ersten rot-grünen Koalition auf Bundesebene – die falsche Energiepolitik, die doch nicht so ganz »uneingeschränkte Solidarität« mit dem Bündnispartner USA, die fatale Erweiterung der Eurozone um Griechenland – doch es ist unstrittig, dass Schröders Agenda-Politik unser Land für kommende Krisen gewappnet hat. Nur: Dies auch zu vermitteln, gelang nicht. Als Schröder die Medien wirklich brauchte, bekam er sie nicht in den Griff. 45 Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach: Vor der Behandlung muss der Patient Zahnschmerzen haben und den Arztbesuch mit der Hoffnung auf Linderung verbinden. Gerhard Schröder war der Zahnarzt, der seinem Patienten ohne Betäubung und Vorrede den Bohrer in den Mund schob, sich in den Backenzähnen bis in die Wurzel durchschraubte und dabei einen maroden Schneidezahn gleich mitentsorgte. Kein Wunder, dass der Patient bei einem solchen Blutbad dann schreit und weint und nur noch aus dem Stuhl will.

Die Wahrheit ist: Im Nachhinein betrachtet, ist BILD Gerhard Schröder sogar zu größter Dankbarkeit verpflichtet. Denn kein anderer Kanzler produzierte so viele irre und bunte Schlagzeilen wie er. Wann immer mir eine Idee für einen großen Aufmacher fehlte, konnte ich sicher sein, dass mir die rot-grüne Regierung aushalf:

Kriminelle Ausländer raus, aber schnell!

Lehrer sind faule Säcke!

Es gibt kein Recht auf Faulheit!

Langweilig wurde es mit Schröder nie: Auf Wunsch seiner Tochter begnadigte er die Weihnachtsgans »Loretta«. Als erster Bundeskanzler prozessierte er um seine angeblich gefärbten Haare. Kein BILD-Chefredakteur hätte sich so etwas ausdenken können.

Nach Pöbeleien eines italienischen Tourismus-Staatssekretärs gegen deutsche Urlauber rief Schröder seinen persönlichen Urlaubsboykott aus – BILD schlagzeilte:

Ciao bella Italia: Basta! Kanzler pfeift auf Pasta.

Der Medienkanzler ließ sich nicht so einfach abstellen. 46

Glückwunsch zu meinem 50. Geburtstag von Bundeskanzler a.D. Schröder im Juni 2014

An seinem 60. Geburtstag liefen wir zu besonders großer Form auf. Da widmeten wir ihm eine – natürlich nicht ganz ernst gemeinte – Sonderseite voller Schlagzeilen:

Schröder: Kanzler auf Lebenszeit.

Wir vermeldeten die Auflösung der CDU und ließen Angela Merkel sagen: »Schröder kann es einfach besser.« Gewinnerin des Tages war Doris Schröder-Köpf, die mit sofortiger Wirkung zur neuen BILD-Chefredakteurin ernannt wurde. In der Rubrik »Verlierer des Tages« wurde mitgeteilt, dass ich meinen Job abgegeben hatte und auf Lebenszeit nicht mehr in der Kanzlermaschine mitfliegen durfte. 47