© Daniel Biskup

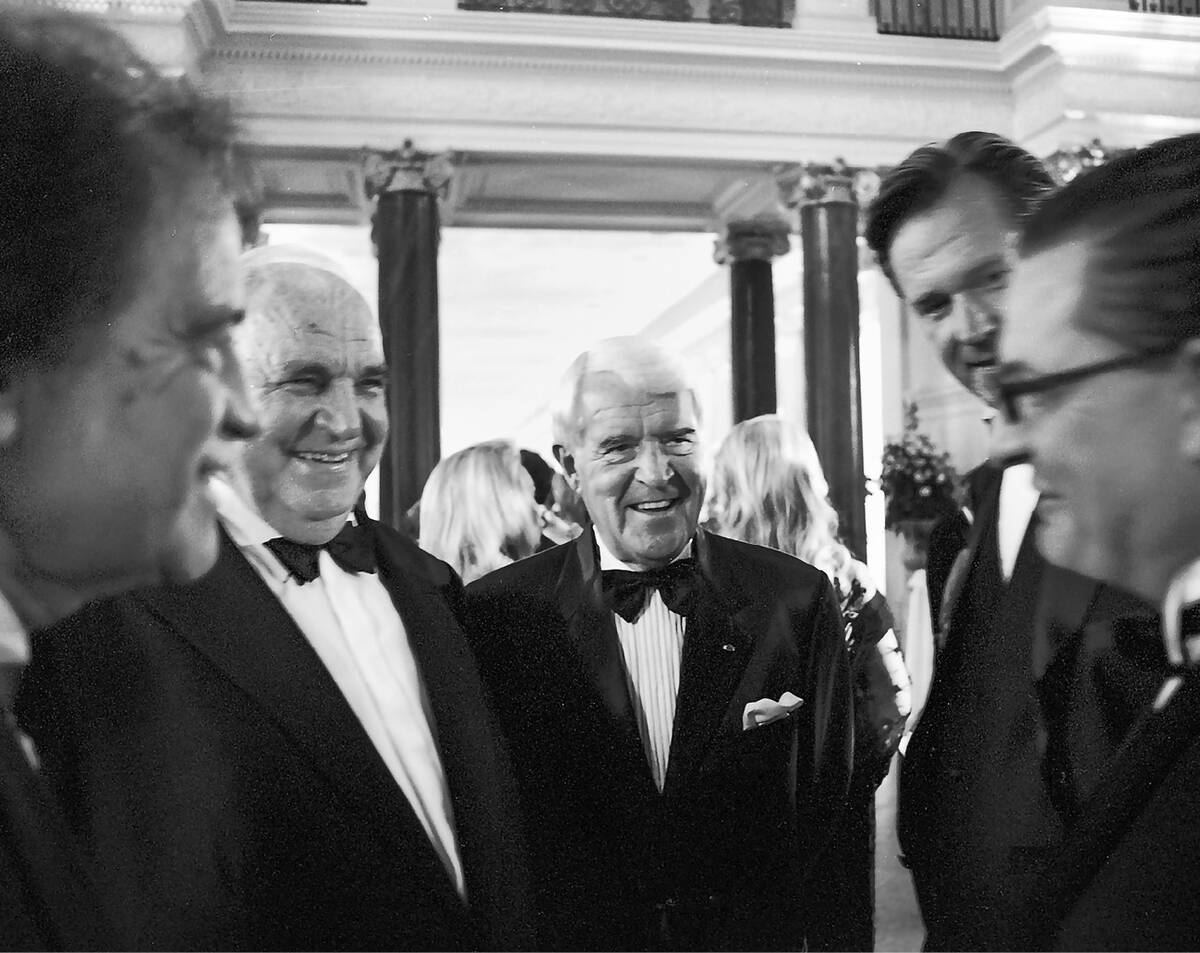

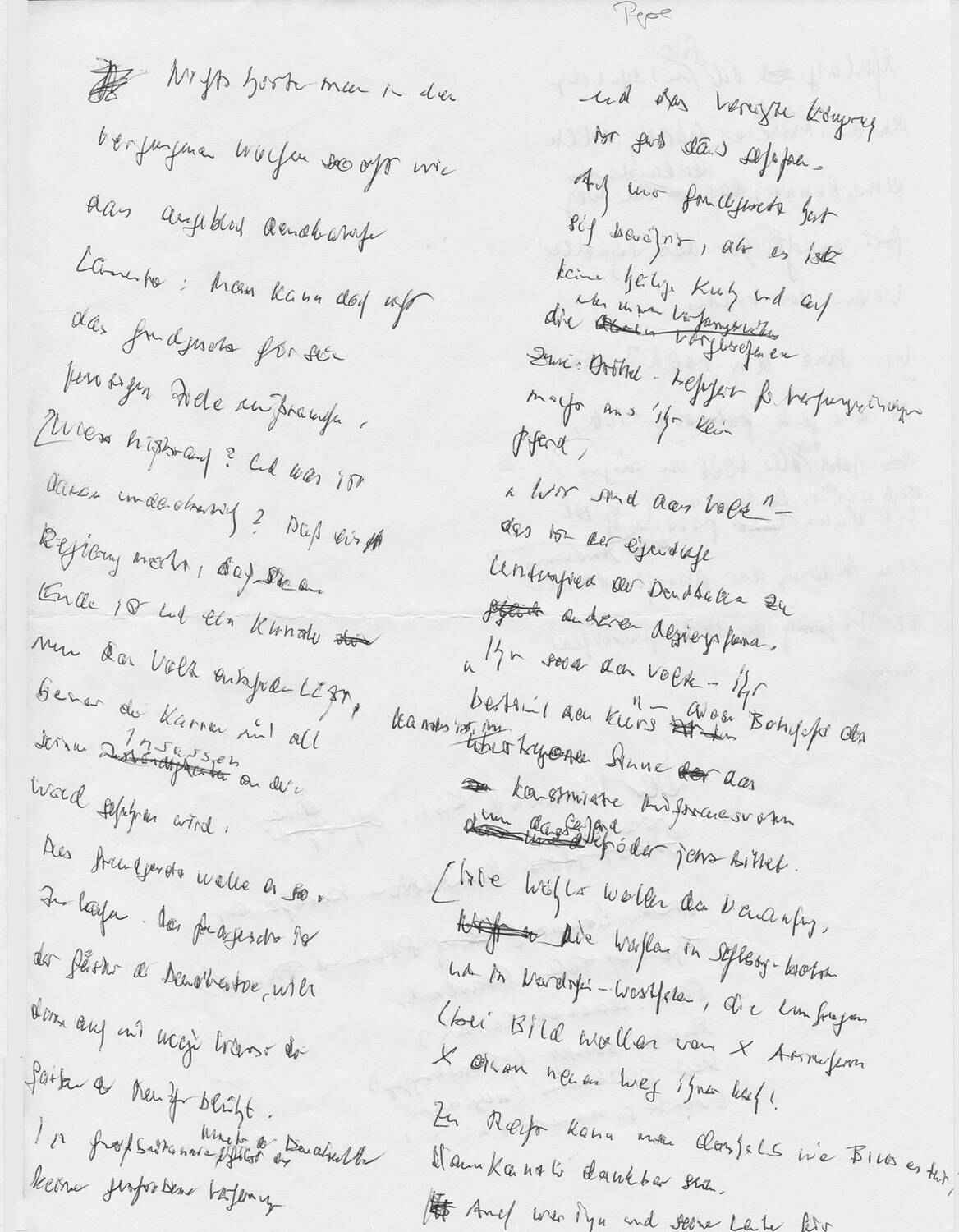

Leidenschaftlich, chronisch neugierig, notorischer Optimist: mit Pepe Boenisch im Axel Springer Journalistenclub – außerdem in der Runde dabei: Arthur Cohn, Helmut Kohl und Mathias Döpfner

ZEHN

SCHATTEN UND LICHT

Der einsame Tod der BILD-Legende Peter Boenisch

© Daniel Biskup

Leidenschaftlich, chronisch neugierig, notorischer Optimist: mit Pepe Boenisch im Axel Springer Journalistenclub – außerdem in der Runde dabei: Arthur Cohn, Helmut Kohl und Mathias Döpfner

Die Ärzte kämpfen um Julias Leben.

Sag nichts, aber ruf mich mal an.

Pepe

Es ist 21.53 Uhr, ein Samstag im April 2004. Ich liege auf meiner Wohnzimmercouch und schaue etwas Belangloses im TV, als auf dem Display meines Handys diese SMS aufploppt.

Julia, die Frau von Peter »Pepe« Boenisch?!

Aber die ist doch erst 41! Die beiden Kinder sind noch so klein!

Um Himmels willen! Das darf doch nicht wahr sein! Was ist da los?

Ich wähle sofort Pepes Nummer: »Pepe, hier ist Kai«, sage ich bestürzt und hilflos.

»Hallo«, höre ich Pepes Bass. Er klingt müde, unglaublich erschöpft: »Julia ist ins Krankenhaus gegangen wegen einer Mandel-OP, ganz harmlos eigentlich. Und da hat sie sich mit Streptokokken infiziert, und jetzt haben die Ärzte eine Blutvergiftung diagnostiziert. Es sieht nicht gut aus.«

Ich bin sprachlos und weiß nicht, was ich sagen soll. In meinem Kopf fliegen die Gedanken durcheinander: So lange ist es doch noch nicht her, dass wir die Taufe von Nika, Julias und Pepes jüngster Tochter, in der Peter-und-Paul-Kirche am Berliner Wannsee gefeiert haben! Nika ist noch keine vier Jahre alt – und ihre Schwester Nanja sieben. Ich bin schockiert.

»Pepe, wie kann ich helfen?«

Die Beziehung zwischen Pepe und Julia ist keine alltägliche. Er ist 35 Jahre älter, schon weit über 70 – und trotzdem haben sie erst vor ein paar Jahren geheiratet und sind noch mal Eltern geworden. Was hier gerade zu passieren droht, ist eine Tragödie. Julia war meine Kolumnistin bei WELT am SONNTAG, Pepe ist mein Mentor, eine Art Beschützer und väterlicher Ratgeber, der mich durch manch schwierige berufliche Zeit begleitet hat.

Der Kampf der Ärzte soll vergebens sein: Erst wochenlang im Koma, stirbt Julia im Mai 2004 – drei Tage nach Pepes 77. Geburtstag.

An einem strahlend schönen Frühsommertag, die Vögel zwitschern, tragen wir Julia auf dem Bergfriedhof hoch über dem Tegernseer Tal im bayerischen Gmund zu Grabe.

Der riesige Pepe, den Kopf gesenkt, Nanja im hellblauen Dirndl links, Nika im rosa Dirndl rechts – so stehen die drei vor der Grube und nehmen Abschied von der Ehefrau und Mutter. Es ist kaum auszuhalten. Mir drückt es den Brustkorb zusammen. Jedes Mädchen hält eine weiße Rose in der Hand, die sie als letzten Gruß ins Grab werfen.

Es fällt schwer, nicht in Tränen auszubrechen. In diesem Moment stehen hier drei Kai Diekmanns: Der BILD-Chefredakteur, der Vertraute von Pepe und der junge Vater von zwei Kindern. Dieses Bild der zwei kleinen Mädchen an der Hand ihres Papas, diese Idylle, die so gar nicht zur Tragödie passen will – das alles werde ich nicht mehr aus meinem Kopf bekommen.

Aber das Schicksal ist noch nicht fertig mit Pepe. Nicht einmal ein Jahr später erhält er völlig überraschend eine furchtbare Diagnose: Krebs. Unheilbar.

Peter Boenisch, den alle immer nur Pepe nannten, ist eine Legende. Er wird 1927 in Berlin geboren, ist mit 17 Jahren Reporter und mit 22 bereits Chefredakteur der Rendsburger Tagespost. Mit 24 Träger des Bundesverdienstkreuzes. Mit 26 erfindet er die Bravo – für Generationen junger Deutscher damals so wichtig wie TikTok heute. Mit 34 wird er Chefredakteur von BILD, puscht die Auflage auf sagenhafte vier Millionen Exemplare. Er textet die Kultschlagzeile Der Mond ist jetzt ein Ami – ein begnadeter Blattmacher, ein Meister des Wortes. Aber: Er ist nicht nur brillant und beliebt, er wird auch angefeindet wie kein anderer. Als während der Studentenunruhen in den späten 1960er Jahren Zeitungslieferwagen angezündet werden und bei gewalttätigen Demos Schüsse fallen, beschimpft Pepe Teile der Demonstranten in BILD als »Links-Faschisten«. Er geht keinem Konflikt aus dem Weg. Welches Risiko er mit seiner eindeutigen Haltung auch für sich persönlich eingeht, lässt sich ermessen, wenn man weiß, dass Anfang der 1970er Jahre Terroristen in BILD-Redaktionen Bomben legten und das Privathaus von Axel Springer auf Sylt abgefackelt wurde.

Zeit seines Lebens ist Pepe die Galionsfigur eines konservativen Journalismus und als Frontkämpfer des Verlegers Axel Springer einer der meistgehassten Journalisten des Landes. Der Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll widmet ihm die Schmähschrift BILD Bonn Boenisch . 1 Als Regierungssprecher wechselt Boenisch schließlich aus dem journalistischen ins politische Lager zu Helmut Kohl.

Ich habe das Glück, Pepe Ende der 1980er Jahre kennenlernen zu dürfen, da bin ich junger Reporter bei Bunte, und er ist dann und wann zu Besuch in der Redaktion. Ich erlebe ihn als einen dieser besonderen Menschen, die einen Raum komplett ausfüllen, wenn sie ihn betreten. Sein dröhnender Bass, die große Statur, der damals schon schlohweiße Haarschopf, die dichten dunklen Brauen.

Mich, den jungen Mann, fasziniert, wie leidenschaftlich er ist, chronisch neugierig, ein notorischer Optimist. Er ist für mich die Inkarnation all dessen, wovon ich träume. Denn wenn du wie ich aufgewachsen bist in einem Reihenhaus in Bielefeld-Brackwede und den größten Teil deines jungen Lebens mit dem Bus und der Straßenbahn unterwegs warst, dann brichst du nicht mit einem Riesen-Ego in die Welt auf – im Gegenteil: Ich fühlte mich häufig unsicher, auf der Habenseite war da ja nicht viel außer zwei Jahre als Obergefreiter bei der Bundeswehr.

Von der ersten Sekunde an bewundere ich diesen Pepe Boenisch, nein, ich himmele ihn regelrecht an. Als ich später BILD-Politikchef werde, ist Pepe längst zurück aus der Politik und schreibt legendä re Kommentare für die Seite zwei. Seine politischen Analysen sind einmalig auf den Punkt. Das kann in Deutschland kein Zweiter wie er.

Wir telefonieren fast täglich, treffen uns häufig. Er ist mir ein wunderbarer und kluger Ratgeber und wird im Laufe der Jahre mein väterlicher Freund und Mentor. In seiner Gegenwart fühle ich mich wohl, verstanden, aufgehoben, ja, an die Hand genommen.

Er schreibt nicht nur großartige Kommentare für BILD, er greift auch für mich zum Telefonhörer, um meine damalige Freundin zu besänftigen, als ich in deren Augen mal wieder richtig blöd bin.

Und er wird mein Schutzengel, als es plötzlich so aussieht, als sei meine Karriere, kaum dass ich stellvertretender BILD-Chefredakteur geworden bin, schon wieder zu Ende. 1997 gerate ich nämlich in eine heftige Auseinandersetzung mit Jürgen Richter, dem damaligen Springer-Chef. Der hat zu diesem Zeitpunkt Krach mit Springer-Großaktionär Leo Kirch und befindet, ich hätte eine zu große Nähe zu Kirch und im Übrigen auch zu Helmut Kohl. Erst versucht er es mit einer absurden Versetzung zum Springer-Auslandsdienst, dann feuert er mich am Ende fristlos gegen den Willen des damaligen BILD-Chefredakteurs Claus Larass. Richters krude Begründung: Meine Nähe zum Kanzler gefährde die Pressefreiheit.

Das alles ein Jahr nachdem Richter mir persönlich zu meinem Kohl- Bestseller Ich wollte Deutschlands Einheit gratuliert hat, dessen Entstehen er eng begleitet hat und der im Springer-eigenen Buchverlag Propyläen erschienen ist.

Um nun angeblich »die Pressefreiheit zu schützen«, bringt Richter mit seinem massiven Eingriff in die Redaktion hinter dem Rücken des Chefredakteurs die Pressefreiheit lieber um. Das ist auch der Eindruck, der in der Öffen tlichkeit entsteht. Und so warten die Medienredakteure anderer Zeitungen jeden Tag gierig auf die neuen Wasserstandsmeldungen aus dem Hause Springer.

In dieser Situation, in der inzwischen nur noch die Anwälte verhandeln, gibt Peter Boenisch dem SPIEGEL ein Interview:

»Man darf nie Journalisten wie Seitenvollschreiber behandeln und in die innere Pressefreiheit eingreifen. Das geht schief. Politische Unabhängigkeit erreicht man nicht, indem man den für Politik verantwortlichen Mann hinter dem Rücken des Chefredakteurs und Herausgebers Larass aushebelt. Die Krise ist überflüssig wie ein Kropf.« 2

Mit seiner Intervention, mit der er sich klar gegen den Vorstandsvorsitzenden stellt, riskiert Pepe sehr viel: seinen gut dotierten Vertrag als Kolumnist, seinen eigenen Rauswurf. Doch das ist ihm egal. Diese klaren Worte entsprechen seinem Verständnis von Journalismus – und von Loyalität. Das Ende vom Lied: Richter muss gehen. Und ich bin ausgerechnet in Panama, wohin ich seit Monaten abgetaucht bin und mit einem alten Ford Bronco schon Tausende Kilometer zurückgelegt habe, als ich einen Anruf aus Deutschland erhalte: »Du musst zurückkommen und wieder arbeiten!«

Es ist im Hochsommer 2005 und brütend heiß, als Pepe mich bittet, ihn in der Klinik Agatharied in der Nähe des Tegernsees zu besuchen. Sein Zimmer mit der Nummer 212 ist groß und hell, der einst so starke Mann liegt in seinem Bett, schmal geworden, das Gesicht müde und bleich. Ich bin zutiefst erschrocken, ihn so zu sehen. Aber Pepe wäre nicht Pepe, wenn er mit sich selbst Mitleid hätte . Nicht eine Sekunde kommt er auf seine Krankheit zu sprechen, sondern fragt nach der politischen Lage in der Hauptstadt, wo es nach der krachenden Niederlage der Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen für die erste rot-grüne Bundesregierung um alles oder nichts geht.

Und natürlich denkt Pepe selbst hier an nichts anderes als an den BILD-Kommentar für morgen, den er unbedingt schreiben möchte: »Danke, Kanzler«.

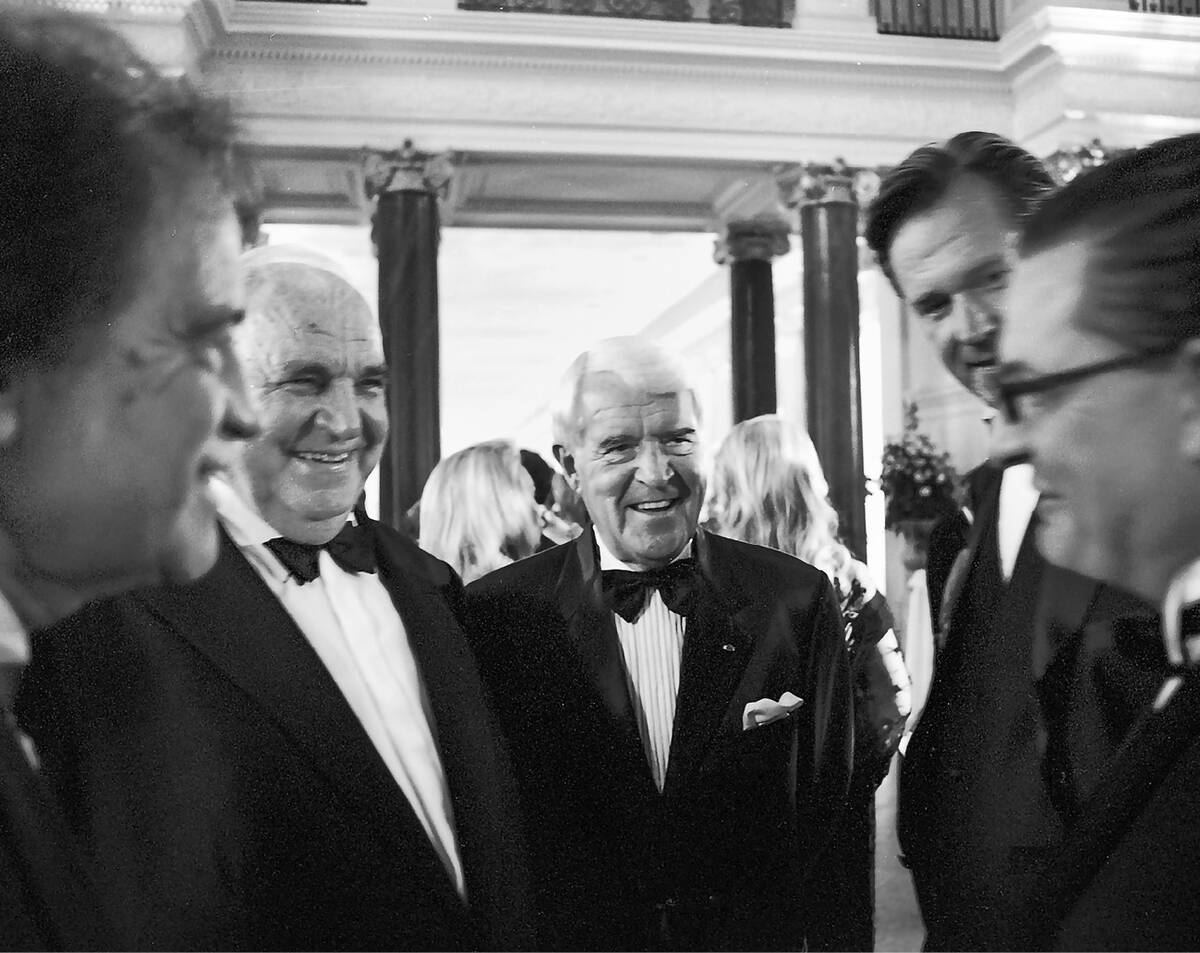

Während also Bundeskanzler Gerhard Schröder in Berlin ankündigt, die Vertrauensfrage zu stellen und den Weg für Neuwahlen freimachen zu wollen, kritzelt Pepe seinen Kommentartext mit dem Kugelschreiber auf zwei Blatt Papier:

Die Wähler wollen den Neuanfang. Zu Recht kann man deshalb wie BILD dem Kanzler dankbar sein. Auch wer ihn und seine Leute für schuldig oder für mitschuldig an der nationalen Misere hält, sollte anerkennen, dass nun der Kanzler den Weg freimacht für das schnelle Votum des Volkes. »Wir sind das Volk.« Es ist eine gute patriotische Tat, jetzt vor aller Welt zu zeigen, dass das in Deutschland wirklich so ist. 3

Pepe legt den Stift beiseite, drückt mir die beschriebenen Seiten in die Hand. Dann sagt er: »Ich will dich noch um zwei Gefallen bitten, Kai.«

Ich muss mich zu ihm hinunterbeugen, um ihn besser zu verstehen: »Natürlich, Pepe, was immer du willst.«

»Erstens: Du musst meine Beerdigung organisieren.«

Mir bleibt die Luft weg. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Aber das sicherlich nicht. Auch wenn der Tod schon sichtbar seine Hand nach ihm ausstreckt, möchte ich um jeden Preis daran glauben, dass noch Hoffnung ist, die Ärzte ihm helfen können, er noch ein paar Jahre für seine kleinen Töchter da sein wird.

»Pepe, du kommst hier wieder raus«, sage ich hilflos.

»Nein«, er schaut mich an: »Jedenfalls nicht lebend.«

Ich verliere die Beherrschung, muss das Zimmer verlassen. Draußen auf dem Flur heule ich wie ein Kind. Zurück am Krankenbett, erwartet mich ein unglaublich gefasster Pepe. Statt ihm Trost zu spenden, werde ich jetzt von ihm getröstet – und zwar auf seine Pepe-Art: »Am Ende sind wir alle tot, gewöhn dich schon mal an den Gedanken, Kai.«

Wie tröstlich.

»Und jetzt mein zweiter Wunsch, Kai«, fährt Pepe sachlich fort: »Ich möchte dich bitten, den Vorsitz eines Vormundschaftsrats für meine Kinder zu übernehmen. Ich hab das alles schon schriftlich beim Notar aufgesetzt.«

Mit der Hand auf dem Totenbett geschrieben: Pepe Boenischs letzter Kommentar

Sieben weitere Vertraute hat er für diese Aufgabe, die Kinder in Zukunft zu begleiten, bereits gewonnen: unter anderem Susanne Porsche, Gabriele Quandt und Coordt von Mannstein, Letzterer einer seiner besten und ältesten Freunde. 4 Ich weiß, wie gern Pepe noch die Einschulung seiner älteren Tochter Nanja aufs Gymnasium erlebt hätte.

»Selbstverständlich, Pepe«, verspreche ich ihm.

Er nickt, dann sagt er: »Hol noch mal Stift und Zettel« und gibt mir auf, wie er sich seine Beerdigung vorstellt.

Ich kann Ihnen nicht sagen, was ich in diesem Moment denke, ich funktioniere nur, als Pepe diktiert: »Einen schlichten Holzsarg, viele rote Rosen, in der Kirche unbedingt Großer Gott, wir loben dich und Alphörner auf dem Friedhof.« Er macht eine kleine Pause: »Auf dem Grabstein die Lebensdaten von Julia und meine. Und ganz wichtig, Kai: Ihr müsst Michail Gorbatschow einladen.«

Sogar um den Wein nach der Beerdigung hat er sich bereits Gedanken gemacht: »Der Rotwein im Gut Kaltenbrunn ist saumäßig – lass dich von den Halsabschneidern nicht über den Tisch ziehen, Kai.«

Es soll nur wenige Tage dauern, bis mich die Nachricht von seinem Tod erreicht. Ich bin gerade mit meiner kleinen Familie an der Jütlandküste und breche sofort nach Hause auf.

Für mich ist es keine Frage, dass die Trauerredner aus den Reihen seiner politischen Weggefährten kommen müsse n, also der CDU/CSU. Das war immer Pepes politische Heimat.

Doch wen immer ich anrufe – und Sie verstehen, dass ich hier keine Namen nenne –, ich erhalte nur Absagen. Wie kann das sein? Ich bin gleichermaßen frustriert und empört. Ist das alles, was übrig bleibt nach so einem Leben? Nach all dem, was dieser Mann für so viele Politiker in Deutschland getan hat? Immer haben sie alle seine Nähe gesucht, in seinem Tod bleibt er allein.

Ich kann mir das nur so zusammenreimen, dass sich Pepe, der konservative Hardliner, in den letzten Lebensjahren sehr versöhnlich gegeben hat, insbesondere was die Grünen angeht. Diese Altersmilde scheinen ihm viele konservative Bürgerliche nicht verzeihen zu können. Auslöser: ein BILD-Kommentar, den er mitten hinein in die hitzige Debatte um die Vergangenheit von Außenminister Joschka Fischer als Straßenkämpfer geworfen hat:

Heute entscheiden allein seine diplomatischen Ergebnisse und nicht die Bilder aus einer beiderseits gewalttätigen und hasserfüllten Vergangenheit. Und ich weiß, worüber ich rede: BILD und ich standen in jener Zeit auf der anderen Seite der Barrikade. 5

Ein vernünftiger, versöhnlicher und zutiefst kluger Kommentar, der nichts entschuldigte, lediglich aus der historischen Distanz gelassener beurteilte. Ein Kommentar, der dennoch für nachhaltige Verstimmung sorgte. Übrigens auch bei Springer selbst. Wenige Monate nach seinen bemerkenswerten Zeilen in BILD verlor Pepe sein Aufsichtsratsmandat bei Axel Springer – vorgeblich wegen eines Textbeitrages für die Süddeutsche Zeitung, mit dessen Veröffentlichung er gegen seinen Exklusiv-Arbeitsvertrag verstoßen habe. Pepe wehrte sich juristisch. Bis zuletzt war er davon überzeugt, in Wahrheit Opfer seiner versöhnlichen Haltung gegenüber Joschka Fischer geworden zu sein.

Ich verfalle auf einen verwegenen Gedanken: Gerhard Schröder als Trauerredner? Gibt es eine Chance, dass der Kanzler, trotz aller Animositäten und Auseinandersetzungen, bei Pepes Beerdigung reden würde? Schröder müsste dafür, so könnte man annehmen, gleich zweimal über seinen Schatten springen: einmal als SPD-Kanzler ausgerechnet Helmut Kohls Regierungssprecher ehren – und dann noch mir eine Bitte erfüllen, dem BILD-Chefredakteur, mit dem er schon seit langer Zeit kein Wort mehr wechselt.

Tatsächlich kannten sich Schröder und Boenisch wirklich gut und respektierten sich. Mehr noch – heute weiß ich, wie sehr Schröder Boenisch schätzte: »Peter Boenisch hatte verstanden, dass die EU – und speziell auch Deutschland – Russland mehr braucht als umgekehrt«, sagte er mir später einmal in vertraulicher Runde. Um die deutsch-russischen Beziehungen zu festigen und zu vertiefen, hat Schröder mit dem russischen Präsidenten Putin 2001 den sogenannten Petersburger Dialog gegründet – ein Gesprächsforum, das die Verständigung zwischen den Zivilgesellschaften beider Länder fördern will. Dafür gab es mehrere Gesprächskreise. In einem redeten deutsche und russische Journalisten miteinander, in einem anderen Wirtschaftsvertreter beider Länder; es gab auch Gesprächskreise zu Politik, Kultur, Kirche, Bildung und Wissenschaft und vieles mehr. Auf russischer Seite wurde Michail Gorbatschow, Wegbereiter der deutschen Wiedervereinigung, mit der Leitung beauftragt, auf deutscher Seite Peter Boenisch. Das war kein Zufall. Pepe hatte russische Wurzeln: Seine Mutter stammte aus Odessa. Dennoch mache ich mir wenig Hoffnung, dass Schröder meiner Bitte folgt.

Und dann meldet sich Bé la Anda bei mir, sein Regierungssprecher: »Der Kanzler kommt.«

Und wieder ist es ein strahlend schöner und heißer Sommertag, wie schon ein Jahr zuvor bei der Beerdigung von Julia, Pepes Frau. Der Zwiebelturm der kleinen Kirche St. Ägidius in Gmund leuchtet im Sonnenlicht, etwa 400 Trauergäste steigen den steilen Hang hinauf. Allen voran Michail Gorbatschow, wie sich das Pepe auf seinem Sterbebett gewünscht hat, außerdem Wolfgang Schäuble, Franz Beckenbauer, Theo Waigel und Irene Epple, Gabriele Henkel, Vicky Leandros und Otto Beisheim. Und natürlich auch Friede Springer und Mathias Döpfner. Ich stehe vor der Kirche und warte auf den Kanzler und seine Frau. Ich bin extremst angespannt und hoffe, alles wirklich im Sinne von Pepe zu machen. Dass es so wird, wie er es sich für diesen letzten Tag gewünscht hat.

Ein knapper Händedruck, dann n ehmen Gerhard Schröder und seine Frau Doris neben Michail Gorbatschow in der ersten Bankreihe Platz. Auf der anderen Seite des Gangs sitzen meine Frau Katja und ich. Pepe lacht uns von einem Schwarz-Weiß-Porträt entgegen, das auf einem Stativ vor dem Sarg steht. Ein Meer von Kränzen.

Nach Lesung und Evangelium tritt der Kanzler ans Rednerpult, setzt seine Lesebrille auf und beginnt zu sprechen: »Er war ein begnadeter Kommunikator und ein Meister des Boulevards. Er war ein profilierter Journalist, ein Mann mit den sprichwörtlichen Ecken und Kanten. Ein Mann der kurzen, knappen, prägnanten Sätze. Schnörkellos im Stil, klar in der Aussage. … Er konnte hart austeilen, aber ebenso einstecken. Er konnte polarisieren, aber ebenso integrieren. Er konnte unversöhnlich urteilen, aber ebenso verständlich vermitteln. … Wir trauern um einen engagierten Demokraten. Wir trauern mit den Angehörigen. Wir trauern ganz besonders mit seinen beiden kleinen Töchtern. Ihnen gilt unser ganzes Mitgefühl. …

In den schweren Monaten seiner Krankheit haben die beiden ihm Hoffnung, Zuversicht und die Kraft zum Kämpfen gegeben. Und sie werden sich immer wieder daran erinnern, was für einen liebevollen, fürsorglichen und großartigen Vater sie hatten. Auch mir persönlich wird Peter Boenisch fehlen. Als kluger Ratgeber, als kritischer Gesprächspartner. Unsere Begegnungen, unsere Gespräche werden mir unvergessen bleiben.« 6

Und schließlich stehen wir alle – wieder – auf dem Bergfriedhof. Und – wieder – dieser fantastische Blick über das friedliche Tegernseer Tal, den glitzernden See, diesen Inbegriff von Schöpfung. Als die Träger den Sarg von Pepe Boenisch neben seiner Frau Julia in die Erde lassen, verliere ich die Kontrolle über meine Gefühle. Tränen laufen mir in Strömen die Wangen hinunter. Wie bloß passt diese Tragödie, dass hier Mutter und Vater zweier kleiner Kinder in der Erde liegen, zu diesem wunderschönen Tag und diesem malerischen Bild?

Ich weiß, es wird Gerhard Schröder nicht gefallen, was ich jetzt mit Ihnen teilen werde. Aber ich muss es erzählen, weil es ganz wichtig ist für das Verständnis des Menschen Gerhard Schröder und weil es mich bis heute sehr berührt. Als wir damals im Vormundschaftsrat heftig darüber streiten, was für die Zukunft der kleinen Boenisch-Töchter das Beste sei, meldet sich ganz unerwartet jemand, mit dessen Unterstützung ich in diesem Zusammenhang so gar nicht gerechnet hätte – Gerhard Schröder und seine Frau: »Wenn Sie nicht wissen, was aus den Kindern werden soll, wir wären jederzeit bereit, sie zu nehmen.« Das war keine Inszenierung für das große Publikum, das war eine Ansage im Stillen. Ich habe keinen Zweifel daran, wäre es notwendig geworden, hätten Schröders ihr Angebot eingelöst. Es war nicht notwendig. Wir haben eine gute andere Lösung gefunden. Trotzdem – mit den Worten von Pepe Boenisch: Danke, Kanzler.

© Peter Kneffel, Reuters

Abschied von Pepe Boenisch mit Doris Schöder-Köpf, Gerhard Schröder, Michail Gorbatschow am 15. Juli 2005