Introduction

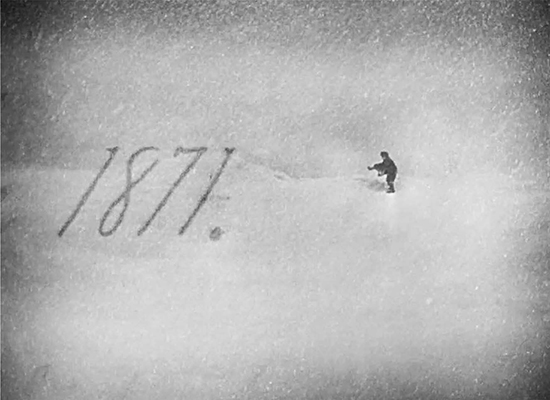

« J’ai rencontré M. Kane pour la première fois en 1871. » Sur le fond blanc d’une page manuscrite apparaît en surimpression un enfant avec une luge. La belle écriture penchée s’estompe. L’enfant se laisse glisser. Il se lève et lance une boule de neige en direction de la caméra.

0.1 Citizen

Kane (Orson Welles, 1941).

« J’ai

rencontré M. Kane pour la première fois en 1871. »

On aura reconnu dans cette description sommaire le premier flash-back de Citizen Kane (Orson Welles, 1941). Le journaliste Jerry Thompson, au cours de son enquête sur le célèbre magnat de la presse décédé quelques jours auparavant, lit les mémoires de celui qui en fut le tuteur, Walter Thatcher. Ce passage extrêmement connu d’un film qui ne l’est pas moins paraît simple, et pourtant, il pose une multitude de questions auxquelles il n’est pas toujours facile de répondre. Par exemple :

– Comment s’opère le passage quasi magique de cette phrase manuscrite qui, manifestement, nous raconte quelque chose (la première rencontre entre Charles Foster Kane et son tuteur) à ces images qui semblent nous montrer directement les événements ?

– Peut-on considérer que cette visualisation (pour être plus juste, il faudrait plutôt parler d’« audiovisualisation ») des mémoires de Thatcher est un récit au même titre que la suite des phrases qui les constituent ?

– Et, si oui, qui raconte alors ? Est-ce Thatcher, ce narrateur apparent qui, incontestablement, raconte sous forme écrite (quand on rédige ses « mémoires », on se raconte), ou est-ce plutôt quelque autre « instance », plus abstraite, et qui serait responsable de la mise en images ?

– Quel est le statut de ces images et de ces sons qui nous font voir et entendre les péripéties passablement houleuses de la première rencontre entre le jeune Kane et son tuteur ? Ne sont-ils qu’une simple illustration, « objective », des mémoires eux-mêmes, ou nous livrent-ils la représentation subjective de ce qu’imagine Thompson au moment de sa lecture ? En somme, qui voit ces images ?

Voilà des questions qui mettent en perspective les problèmes du récit cinématographique (comment le cinéma raconte-t-il une histoire ?), de la narration (qui raconte l’histoire ? qui parle ?), des relations entre les mots et les images et, plus largement, des relations audiovisuelles en général (comment s’opère le passage du récit écrit au récit audiovisuel ?) et, finalement, du point de vue sur les événements racontés.

À y regarder de plus près, d’autres interrogations peuvent surgir. Comment ce film construit-il l’espace ? Comment exprime-t-il la durée des événements qu’il nous présente, censés s’être déroulés en 1871 ? Quelle logique commande à ce type de retour en arrière ? En bref, comment fonctionne la temporalité cinématographique ?

Récit, narration, relation mot-image, espace, temporalité, point de vue… ces mots, assez simples en apparence, représentent les différents jalons du parcours que nous suivrons dans ce livre.

1. RÉCIT ORAL, RÉCIT ÉCRIT, RÉCIT FILMIQUE

La plupart des questions que nous avons posées à propos de ce récit cinématographique qu’est Citizen Kane pourraient aussi bien s’appliquer, moyennant quelques retouches, à divers autres types de récit. Mais le cinéma a ses problématiques propres. On le constate aisément dès lors qu’on le compare avec d’autres formes d’expression narrative. Prenons le patient qui raconte une partie de son enfance à son psychanalyste. Cette situation relativement simple (sur le plan narratif, s’entend !) repose, comme toute autre forme de narration orale, sur un dispositif élémentaire mettant deux personnes en présence l’une de l’autre : l’une qui narre (c’est donc le narrateur) et l’autre qui écoute, du moins peut-on l’espérer, son récit (c’est le narrataire).

Une bonne part des récits que nous consommons nous sont livrés autrement que sous cette forme élémentaire. Pourquoi qualifier d’« élémentaire » une telle forme ? Parce qu’elle ne suppose qu’un seul narrateur explicite et qu’une seule activité de communication narrative, celle qui s’effectue, ici et maintenant, entre deux interlocuteurs en présence l’un de l’autre ; cette coprésence du narrateur et du narrataire est un des caractères essentiels du récit oral, et qui l’oppose, notamment, à ce récit écrit qu’est le roman.

À la différence de la narration d’un récit écrit, la prestation du conteur oral est immédiate, non seulement au sens où elle intervient « tout de suite », « à l’instant même », mais aussi au sens où elle est « sans intermédiaire » (im-médiate). En revanche, le lecteur d’un récit scriptural (ou récit écrit) en prend connaissance, d’une part, en différé, puisque celui-ci ne lui est pas livré en même temps qu’il est « émis », et, d’autre part, par l’intermédiaire d’un média, livre ou journal, qui résulte d’un acte d’écriture préalable.

On dira donc que la narration orale se fait in praesentia, alors que la narration scripturale, tout comme d’ailleurs (on y reviendra bientôt) la narration filmique, se fait in absentia.

Il y a eu, dans l’histoire de la culture occidentale, des époques où le récit oral avait une nette préséance sur le récit écrit, telle cette période de la Grèce antique qui, avec Platon et Aristote, a vu naître justement les premiers questionnements sur le récit. Presque toute prestation narrative supposait alors un dispositif mettant simultanément en présence directe raconteurs et auditeurs. Dans la culture des Anciens, l’activité de narration était effectivement surtout le fait de l’aède ou du rhapsode qui, un peu à l’image de ce que fera le troubadour dans la France médiévale, récitait à haute voix les œuvres qu’il composait ou dont il assurait la transmission.

Il convient de garder à l’esprit ces différences entre les dispositifs narratifs pour aborder cette science du récit qu’est la narratologie.

2. NARRATOLOGIE ET CINÉMA

C’est à Gérard Genette – qui a repris le mot « narratologie » à son collègue Tzvetan Todorov (1969) – et à son ouvrage capital Figures III (plus précisément la partie intitulée « Discours du récit ») publié en 1972 que l’on fait habituellement remonter l’origine de la narratologie comme discipline, du moins celle de cette branche particulière que Genette (1983 : 12) lui-même a appelée « narratologie modale », par opposition à la « narratologie thématique » – ce qui revenait en fait à opposer une « narratologie de l’expression » à une « narratologie du contenu » (Gaudreault 1988 : 42).

La narratologie modale s’occupe d’abord et avant tout des formes d’expression par le biais desquelles on raconte : formes de la manifestation du narrateur, matières de l’expression mises en jeu par tel ou tel médium narratif (images, mots, sons, etc.), niveaux de narration, temporalité du récit, point de vue, entre autres.

La narratologie thématique s’intéresse quant à elle à l’histoire racontée, aux actions et aux rôles des personnages, aux relations entre les « actants », etc. Pour les chercheurs qui favorisent cette dernière approche, ou plutôt ce champ d’études, le fait, par exemple, que les actions des personnages soient rapportées par les images et les sons du film plutôt que par les mots du roman n’a habituellement que peu, sinon pas du tout, d’importance. La figure de proue de cette autre tendance, qui s’occupe des contenus narratifs, normalement de façon tout à fait indépendante des formes d’expression, est sans nul doute Algirdas Julien Greimas.

C’est cette distinction qu’établissait déjà Metz (1968 : 144-145), dans son article sur la « grande syntagmatique » intitulé « Problèmes de dénotation dans le film de fiction » :

« Il existe donc deux entreprises distinctes et qui ne sauraient se remplacer l’une l’autre : d’une part, la sémiologie du film narratif, comme celle que nous tentons ; d’autre part, l’analyse structurale de la narrativité elle-même, c’est-à-dire du récit considéré indépendamment des véhicules qui le prennent en charge (film, livre, etc.). […] l’événement narré, qui est un signifié pour la sémiologie des véhicules narratifs (et notamment du cinéma), devient un signifiant pour la sémiologie de la narrativité. »

Dans notre livre, c’est à la narratologie modale, à la narratologie de l’expression, que nous nous intéresserons, en raison même de la priorité que nous accordons aux façons dont les mots, les images et les sons – aussi bien dans les films que dans les séries – signifient et permettent de raconter des histoires.

3. UN HÉRITAGE DE LA VAGUE STRUCTURALISTE

C’est au cours des années 1960, dans la foulée du courant structuraliste inauguré par Claude Lévi-Strauss, que l’intérêt pour les questions du récit – pour les problèmes que pose ce qu’on appelle la « narrativité » – se cristallise dans les travaux de chercheurs comme Genette, Todorov, Greimas et Metz justement, mais aussi Roland Barthes, Claude Bremond et Umberto Eco, notamment avec deux importantes livraisons de la revue Communications, parues respectivement en 1964 (no 4, « Recherches sémiologiques ») et 1966 (no 8, « L’analyse structurale du récit »). Cette époque est aussi celle de la découverte, en France, de l’important ouvrage de Vladimir Propp, Morphologie du conte, initialement paru en Union soviétique à la fin des années 1920, et des théories des formalistes russes Tynianov, Eikhenbaum, Chklovski et Tomachevski.

Sans doute parce que le cinéma avait « la narrativité bien chevillée au corps » (Metz, 1968 : 52), la sémiologie cinématographique s’est intéressée dès ses débuts au narratif. Car, même s’il s’agissait de comprendre en quel sens on pouvait parler de « langage cinématographique », les interrogations sur le matériau audiovisuel ont toujours été intimement associées aux questions du récit, comme l’atteste ce « programme » que Metz (ibid. : 101) se fixait à l’époque :

« Comment le cinéma signifie-t-il les successions, les précessions, les hiatus temporels, la causalité, les liens adversatifs, la proximité ou l’éloignement spatial, etc. : autant de questions centrales pour la sémiologie du cinéma. »

On voit bien que s’intriquent ici des questions touchant au langage – par exemple, comment exprimer des relations adversatives (qui marquent une opposition), comme le fait dans la langue la conjonction de coordination « mais » – et des questions plus proprement narratives comme celles dont nous sommes partis, notamment la temporalité. On constate donc que les toutes premières réflexions « sémiologiques », dans le champ du cinéma, ont été littéralement contaminées par des préoccupations d’ordre narratologique. On peut même avancer que la sémiologie metzienne première manière était en fait une étude du récit (voir Gaudreault, 1990[a]).

Dans ce contexte historique, notre livre emprunte à la fois au parcours formalisé par Genette et à la démarche sémiologique en tant que telle, c’est-à-dire à la réflexion sur l’expression, sur le matériau audiovisuel. En d’autres termes, il reprend les grands concepts narratologiques que nous avons formulés à partir de Citizen Kane (récit, narration, temporalité, point de vue) tout en prenant en compte la spécificité du langage cinématographique (relation mot-image, rôle de la voix, des sons, etc.) et, dans cette nouvelle édition, en puisant ses exemples aussi bien dans les séries que dans les films.

4. UN PRÉCURSEUR : ALBERT LAFFAY

Les recherches d’ordre narratologique existaient bien avant le terme « narratologie », nous l’avons dit. En ce qui concerne le cinéma, il apparaît aujourd’hui évident que nous devons beaucoup à un auteur de l’immédiat après-guerre, Albert Laffay. En effet tous ses articles, publiés à l’époque dans Les Temps modernes et repris dans son ouvrage Logique du cinéma (1964), tournent autour de la question du récit. En s’appuyant sur les idées suivantes, Laffay définit celui-ci par opposition au « monde » :

a) contrairement au monde qui n’a ni commencement ni fin, le récit est ordonné selon un déterminisme rigoureux ;

b) tout récit cinématographique a une trame logique, c’est une sorte de « discours » ;

d) le cinéma raconte autant qu’il représente, contrairement au monde, qui est, tout simplement.

Dès 1947, Laffay parlait déjà, à partir de cette province reculée qu’était avant l’avancée metzienne le champ des études sur le cinéma, de point de vue et de narration, en utilisant des expressions aussi précises et précoces que « fonction récitante », « centre de perspective », « centre permanent de la vision » et « perspective oculaire » (1964 : 73 et 76). On verra dans la suite de cet ouvrage combien les conceptions de Metz sur le narratif doivent à ces idées, et combien nous-mêmes nous leur sommes redevables, notamment en ce qui a trait à la narration. L’avancée narratologique a cependant permis de systématiser, de façon radicale, ce qui chez Laffay reste à l’état purement intuitif. Aussi prendrons-nous, sur plus d’un point, nos distances par rapport à certaines de ses réflexions qui nous semblent aujourd’hui un peu vagues ou trop impressionnistes.